Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Innere Curen

Beata Solanger

Vorwort

B

is zum Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in der Habsburgermonarchie zwei Bereiche der medizinischen Versorgung. Auf der einen Seite standen die Ärzte. Dieser Beruf stand jungen Männern offen, die ein Gymnasium mit Lateinunterricht besucht hatten. Nach dem Universitätsstudium durften sie als Doktoren der Medizin die sogenannten Inneren Curen durchführen. Sie befragten ihre Patienten, tasteten die betroffenen Regionen ab und untersuchten sorgfältig die Ausscheidungen der Erkrankten. Aufgrund ihrer Erkenntnisse stellten die Mediziner eine Diagnose und durften eine Behandlung mit einer Fülle von Medikamenten empfehlen.

Bei äußerlich sichtbaren Leiden wie Verletzungen, Knochenbrüchen oder Hauterkrankungen wandte man sich an einen sogenannten Wundarzt oder Chirurgen. Beim Heer war lange Zeit der Begriff „Feldscherer“ üblich. Dieser Berufsstand war aus dem der Bader und Barbiere hervorgegangen. Sie begannen ihre berufliche Laufbahn als Lehrlinge bei einem niedergelassenen Meister. Nach der Ausbildung konnten sie bei einem Wundarzt als sogenannte „Subjekte“ arbeiten.

Um selbst Meister zu werden, musste ab dem Ende des 18. Jahrhunderts ein Kurzstudium für die Dauer von zwei Jahren absolviert werden. Unter Maria Theresia wurden im ganzen Herrschaftsgebiet Lehranstalten eingerichtet, an denen dieses niedere medizinisch-chirurgische Studium belegt werden konnte. Das Ziel dieser Maßnahmen war die Verbesserung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Im täglichen Leben war der Bedarf an den äußeren Kuren, die von den Wundärzten auch zu geringeren Tarifen angeboten wurden, wesentlich größer. Neben der Beschränkung auf die Art der Behandlung durften Wundärzte auch nur ein kleines Repertoire von einfachen Medikamenten haben – die simplicissima. Die Herstellung der composita[1] war den Apothekern vorbehalten.

Die Organisation der Wundärzte erfolgte durch die chirurgischen Gremien, die über die Zuteilung der Niederlassungen entschieden und die Einhaltung der gewerblichen Vorschriften überwachten.

Die Arbeit der Wundärzte wurde zusätzlich durch die medizinische Fakultät kontrolliert. Beide Organe hatten die Autorität, bei Verstößen gegen die Regeln Maßnahmen zu ergreifen. Neben Geldstrafen und sonstigen Bußleistungen war auch der Entzug der Praxiserlaubnis möglich.

1

In der Leopoldstadt[2]

I

gnaz stellte eine hoch konzentrierte Miene zur Schau, doch die Worte des Geistlichen schwappten an seinen Ohren vorbei. Wie an jedem Sonntag saß er in der Karmeliterkirche auf der harten Holzbank in der zweiten Reihe und ließ seinen Gedanken freien Lauf, während Pater Franz eine seiner langatmigen Predigten hielt. Eigentlich hätte Ignaz die Praxis nicht verlassen dürfen. Jede Officin[3] musste rund um die Uhr besetzt sein, damit die Bevölkerung in Notfällen raschen Beistand fand.

„Da haben es die reichen Angeber aus Wien, mit ihren unzähligen Subjekten und Hausknechten schon leichter“, haderte Ignaz mit seinem Schicksal. Solange er aber keinen fertig ausgebildeten Helfer bezahlen konnte, war er an sein Geschäft praktisch angekettet.

Doch der Kirchgang am Sonntag musste sein. Denn wann gab es bessere Möglichkeiten, Kunden anzuwerben, als nach dem Gottesdienst?

Eine besorgte Frage hier, eine fürsorgliche Bemerkung da und schon würde es am kommenden Tag mehr Patienten geben. Und wer verletzte sich schon am Sonntagmorgen? Die größte Gefahr bestand darin, von der Kirchenbank zu fallen, weil man über der Predigt von Hochwürden eingeschlafen war. Aber arbeiten durfte niemand. Es wusste auch jeder aus dem Karmeliterviertel, wo der Wundarzt Ignaz Bassy zu finden war. Von der Großen Gasse[4], wo seine Praxis lag, waren es ja nur zwei Häuserecken bis zur Kirche. Die konnten auch im Notfall überwunden werden.

Seine kurzfristige Abwesenheit war aber nicht seine größte Sorge. Es war das Wetter, das ihm das meiste Kopfzerbrechen bereitete. Das viel zu milde Septemberwetter hatte vielleicht die Weinbauern gefreut, die dadurch auf einen besonders süßen Wein hoffen konnten, oder den Schani vom Café Taroni, der sein Zelt am Graben länger als geplant stehen lassen konnte. Aber ihn brachte es an den Rand des Ruins, denn sein Arbeitsmaterial war zu empfindlich.

Einige Stammkunden hatten ihn schon bedrängt, wann sie wieder mit seiner Hilfe rechnen konnten. Seine treuesten Anhänger bestätigten Ignaz immer wieder, dass er auf der Welt war, um etwas zu bewirken – Wunder zu vollbringen.

Zu seinen Lieblingspatienten zählten Männer mit wohlgefüllter Börse, die sich von Meister Bassy Mittel gegen die schädlichen Folgen ihres ausschweifenden Lebens erhofften.

Es war alles vorbereitet – in seinem Labor, wie er den kleinen Raum hinter seiner Praxis bezeichnete, konnte er jederzeit mit seinem Schaffen beginnen. Seine Frau Christine hatte den Arbeitstisch mehrmals geschrubbt und abgezogen. In langen Prozeduren hatte sie alle Glastiegel und Deckel ausgekocht. Und auch sie warteten auf ihren Einsatz.

Aber selbst mit der ersehnten Kälte dauerte es viele Tage, bis er sein Material so weit verarbeitet hätte, dass es, abgefüllt in die winzigen Tiegel und kleinen Fläschchen, diskret zu seinen Abnehmern gehen könnte. Ja, nur unter allerhöchster Diskretion!

Ignaz wünschte sich nichts sehnlicher als das Ansehen der großen Heilkundigen seiner Zeit. Während die begüterten Bürger bei Matthäus Collin, dem großen Professor der Physiologie[5] oder beim kaiserlichen Hofarzt Leopold Auenbrugger[6] Schlange standen, konnte er seine Dienste nur einem kleinen Kreis von wenigen Eingeweihten anbieten.

Ein zu großer Erfolg hätte nur wieder die Wachhunde von der Alma Mater Rudolphina[7] auf den Plan gerufen.

Bis zu dem Moment, an dem ein Vertreter der medizinischen Fakultät Nachschau gehalten hatte, war Ignaz auf dem Weg zu dem Platz im Olymp gewesen, der ihm zustand. Doch dann hatte sich ein Patient bei der Fakultät über eine Tinktur beschwert, die angeblich mehr geschadet als geholfen hätte.

Der Trank war eigentlich nur eine Mischung aus verschiedenen Teesorten gewesen, aber es hatte den Vorsitzenden der Fakultät genügt, um dem Wundarzt Ignaz Bassy eine sehr hohe Strafe für unerlaubte Innere Curen aufzuerlegen.

Ignaz hatte nicht nur seine ganzen Ersparnisse opfern, sondern auch einen Großteil seines Besitzes zum alten Pfandleiher am Judenplatz bringen müssen. Bis jetzt hatte er noch nicht alles wieder auslösen können.

Dabei hatte er noch Glück gehabt. Es hatte nicht viel gefehlt und die feinen Herren Doktoren hätten ihm die Praxiserlaubnis für immer entzogen.

Das war eine weitere Demütigung nach der schon erlittenen Schmach bei seinen Prüfungen zur Erlangung des Wundarztdiploms gewesen. Ignaz wollte jetzt noch die Galle übergehen, wenn er an die Überheblichkeit des Vorsitzenden dachte.

„Nehme Er sich in Acht, Er denkt und handelt ja wie ein Arzt. Das steht Ihm unter gar keinen Umständen zu. Er soll die Fragen nur wie ein angehender Wundarzt beantworten“. Noch jetzt spukte Ignaz der Tadel des Dekans im Kopf herum. Um ein Haar hatten ihn die Mitglieder des Komitees durchfallen lassen. Nach einer elend langen Prüfungsprozedur hatten sie ihn mit einem sufficenter[8] seiner Wege gehen lassen.

Wie konnte das sein? Ignaz hatte alle Vorlesungen mit Feuereifer besucht und sein Wissen durch stundenlange Lektüre der Fachwerke vervollkommnet. Er hatte mehr gekonnt als jeder Medizinstudent. Nur weil er durch eine Laune des Schicksals in seiner Provinzhauptschule kein Latein gelernt hatte und in die Lehre bei einem alten Wundarzt gegangen war, sollte er weniger verstehen? Er wollte den Menschen doch nur helfen. Schon viele Jahre hatten die genialsten Ideen in ihm geschlummert. Doch jetzt, wo es ihm endlich gelungen war, alle Probleme zu lösen, hatte er kaum Geld für seine Grundstoffe und musste wie ein Verbrecher im Verborgenen arbeiten.

Christine kramte in ihrem Beutel nach einem Taschentuch. Sie stieß an seinen Ellenbogen und holte ihn abrupt von seiner Gedankenreise in das Kirchenschiff zurück. Ignaz schüttelte es unwillkürlich.

Er mochte sie genauso wenig wie am ersten Tag, als sie auf seiner Schwelle gestanden hatte, um sich für die freie Stelle als Hilfskraft zu bewerben.

Doch er hatte einen billigen Helfer gebraucht, der sauber machte und nicht gleich beim ersten Anblick von Blut und gebrochenen Knochen die Nerven verlor. Unter all den Kandidatinnen und einem Kandidaten hatte Christine als einzige einen kühlen Kopf behalten.

Das Geschäft der Wundarzneikunst war die meiste Zeit eine öde Angelegenheit. Besorgte Mütter, die ihre verkrätzten Kinder vorbeibrachten, alte Männer, die einen Aderlass bestellten oder ihr Gedärm mit einem Tabak- oder Kaffeeklistier von der letzten Völlerei erleichtern wollten. Letzteres durfte er aber nur machen, wenn es vorher vom alten Doktor Sedey, der seine Ordination gleich hinter dem Karmeliterkloster in der Tandelmarkt Gasse hatte, per Rezept verordnet worden war.

Wenn nun einmal ein interessanter Fall hereinkam, der chirurgisches Können verlangte, dann war die Behandlung meist mit viel Blut, Geschrei und gelegentlich auch Exkrementen verbunden.

Christine hatte während ihrer Probezeit ohne jede Klage oder Regung Schüsseln voller Blut weggebracht, Erbrochenes vom Boden gewischt, eitrige Bandagen verbrannt und war ihrem Arbeitgeber mehrere Male beim Knocheneinrichten zur Hand gegangen. Mit ihrer Kraft, die sie aufgrund des harten Lebens auf dem Bauernhof ihrer Eltern eher unfreiwillig erlangt hatte, hatte sie auch die am meisten schreienden Patienten problemlos ruhig gehalten, während Ignaz seine Behandlungen durchgeführt hatte.

Christine war schon nach wenigen Monaten nützlicher und geschickter gewesen als jedes Wundarztsubjekt. Obwohl am Anfang nichts für sie gesprochen hatte: Ihre Statur war untersetzt und die schwere Arbeit von Kindertagen an hatte ihre Beine zusätzlich krumm gemacht. Ignaz hatte sie nie nach ihrer zweifellos harten Kindheit in irgendeinem Provinznest jenseits der Enns gefragt. Er ahnte auch so, dass sich Christine manchmal gewünscht hätte, sie wäre in eine andere Familie geboren worden.

Wie durch ein Wunder hatte sie als Kind die Pocken überlebt, doch ihr ganzer Körper war übersät von den kreisrunden Narben. Die Krankheit hatte in ihrem Gesicht besonders schlimm gewütet. Ihre Nase war schief auf die Seite gezogen und ihre Lippen waren teilweise kaum erkennbar.

Die hellblauen Augen hätten das einzige Merkmal sein können, das vielleicht die Bezeichnung ansehnlich verdiente, aber der Iris von Christine fehlte jegliches Lebensfeuer. Ihr Blick war so eiskalt und berechnend, dass sich wahrscheinlich sogar der Teufel gefürchtet hätte.

Zumindest hatten sich ihre anderen Mängel beheben lassen. Vor sieben Jahren hatte Christine die Stelle in einem bedauernswerten Zustand angetreten. Sie war bis auf die Knochen abgemagert gewesen. Die struppigen Haare waren voller Läuse und die Schrunden an ihren Händen waren so tief gewesen, dass es schon beim Hinschauen wehgetan hatte.

Ihr Gestank hatte Ignaz fast veranlasst, sie wieder ihrer Wege zu schicken, doch es gab etwas, was ihn davon zurückgehalten hatte. Auf ihren Schultern saß ein sehr heller Kopf. Das hatte Ignaz schon nach ihren ersten wenigen Sätzen erkannt.

Sie hatte wie die meisten anderen Bauernkinder die Schule nur ein Jahr lang besucht, aber in ihrem Fall hatte es gereicht. Sie konnte lesen und sie merkte sich auch die schwierigsten Namen der simplicissima mit Leichtigkeit. Aber das Allerwichtigste war ihr eiserner Wille gewesen, aus dem Dreck ihrer Vergangenheit herauszukommen. Christine hatte seine Hygienemaßnahmen ohne Murren über sich ergehen lassen und sie hatte nicht einmal mit der Wimper gezuckt, als ihr Ignaz vier faulige Zähne gerissen hatte.

Von da an war sie wie ein Schatten an seiner Seite gewesen – eine perfekte Assistentin, auf die er sich Tag und Nacht verlassen konnte.

Zu den Öffnungszeiten stand sie im Empfangsraum oder half ihm bei der Arbeit. Wenn er sich in seinem Labor einschloss, dann führte sie ihm den Haushalt und erledigte die Wäsche. Bis zur Hochzeit hatte sie in der Praxis auf einer Matratze geschlafen, die sie jeden Morgen wieder in die Wohnung im ersten Stock hinaufgeschleppt hatte. Sie hatten den Mittagstisch nicht miteinander geteilt und Ignaz hatte ihr jede Woche den üblichen Lohn von ein paar Kreuzern gezahlt.

Alles hatte wunderbar funktioniert, bis das Unglück in der Gestalt des Vertreters von der medizinischen Fakultät in seine Officin gekommen war.

Christine hatte auch in diesen schweren Zeiten an seiner Seite ausgeharrt, obwohl sie daraufhin fast ein Jahr kein Geld erhalten hatte. Am Ende war Ignaz nichts anderes übrig geblieben, als sie um ihre Hand zu bitten, um sich auf diese Weise zu entschulden und sie bei sich zu halten.

Das Leben hatte sich wenig geändert. Außer, dass die Matratze nun in einem Holzgestell neben dem Bett von Ignaz lag. Christine hatte ihren kargen Besitz in dem Nachtkästchen untergebracht.

Im gemeinsamen Schrank brauchte sie auch nur wenig Platz. Sie besaß ein Kleid für den Kirchgang, aber sonst sah sie montags bis samstags gleich aus. Über einem braunen Kittel trug sie stets eine saubere weiße Schürze. Eine schlichte Haube ohne Spitzen saß korrekt auf ihrem strengen Haarknoten. Und ihr Gesicht veränderte nie seinen Ausdruck.

Das war genau der Punkt, den Ignaz an ihr so schätzte und gleichzeitig auch so verabscheute. Seine Patienten, und gelegentlich auch er, mochten die fehlende Mimik als die Maske ihrer Professionalität sehen, wenn sie dem Meister der Wundarzneikunst ohne überflüssige Bewegungen zielsicher das richtige Instrument oder die richtige Bandage reichte.

Doch Ignaz wusste es besser. Christine sah nie anders aus. Selbst wenn er sich die wenigen Male zur Erfüllung seiner ehelichen Pflichten durchringen hatte können, sah sie ihn mit demselben gleichgültigen Blick an, den sie auch jedem Passanten auf der Straße geschenkt hätte.

Mit einem Seufzer dachte Ignaz an die feurige Mizzi, die ihm da schon ganz andere Augenaufschläge geschenkt hatte. Doch er hatte sich schon seit Monaten nicht mehr in seinem Lieblingslokal am Spittel Berg blicken lassen können. Die wohlgeformte Besitzerin mit dem passenden Namen Busen-Caroline war unerbittlich, wenn es um die Begleichung der offenen Beträge für die Dienste ihrer Mädchen ging.

Eine Zeitlang hatte sie ihn mit ärztlichen Ratschlägen und Diagnosen davonkommen lassen, aber seit sich eines der Mädchen bei ihr beschwert hatte, dass die Behandlungen nichts gewirkt hätten, war Ignaz nur mehr als Barzahler willkommen gewesen. Und Geld, das liebe Geld, hatte er nun nicht mehr.

Die Messe war endlich zu Ende. Christine unterhielt sich am Vorplatz mit einer matronenhaften Frau. Ignaz ließ sich von den Ankündigungen des Hetztheaters ablenken. Das Plakat über die Vorstellung am Nachmittag hing genau gegenüber der Kirche und zog alle Blicke auf sich.

Hatte sich Pater Franz nicht gerade über die grauenvolle Darbietung ereifert? Es schien niemanden wirklich zu interessieren.

Ignaz würde eine weitere Ausnahme von seiner Anwesenheitspflicht machen und auch hingehen. Nach einem, wahrscheinlich kargen Mittagsmahl würde er sich umziehen und zu Fuß auf den Weg zum Areal unter den Weißgerbern machen. Er würde bis zur Schlagbrücke gehen müssen, um die Donau zu überqueren, und dann wäre es noch ein langer Marsch bis zu der großen Attraktion.

Ignaz mochte die Darbietungen. Sein Geschäft waren gebrochene Knochen und viel Blut. Von Hetzmeister Johannes Beck war es das auch. Außer, dass dieser mit Vierbeinern zu tun hatte und dass die meisten von ihnen die kreisrunde Arena nicht mehr lebend verließen. Für Bassys Patienten galt das Gott sei Dank nicht.

Ignaz würde Herrn Beck kurz vor der großen Hetz treffen, um mit ihm die Lieferung seines lang erwarteten Materials zu vereinbaren. Der Hetzmeister war mit seinen Verbindungen ins Ausland der ideale Mann. Regelmäßig nahm er die Lieferungen aus Afrika oder Asien – Bären, Löwen, Tiger und andere exotische Tiere – entgegen.

Endlich war es so weit! Ignaz fand, dass sein Langmut schon über Gebühr beansprucht worden war.

„Gehen wir, Meister Bassy.“ Christine berührte ihn am Arm. Nur mühsam riss sich Ignaz von der marktschreierischen Ankündigung los und es gelang ihm eine ehrerbietige Verbeugung in die Richtung der Matrone. Seine Frau bemerkte, was Ignaz abgelenkt hatte. Sie zog ihren Umhang wegen der kühlen Morgenluft enger und fragte: „Wird die Lieferung für heute Nacht arrangiert?“

Ignaz biss sich auf die Lippen und überlegte kurz. „Kommen morgen viele Patienten?“

Christine warf einen Blick auf die Schar der Gläubigen, die sich zu verlaufen begann. Sie schüttelte langsam den Kopf.

„Die meisten Pfarrmitglieder waren da. Es dürfte keiner leidend sein und ich habe auch keine speziellen Klagen gehört. Es wird wahrscheinlich ein ruhiger Montag.“

Ignaz steckte seine vor Aufregung zitternden Hände in die tiefen Rocktaschen. „Das Wetter ist uns endlich gewogen. Ich werde mit Meister Beck vereinbaren, dass es heute Nacht gut passt.“

2

Beim Hetztheater unter den Weißgerbern[9]

S

chon von Weitem konnte Ignaz den Jubel der Menge und die laute Musik hören. Der Gründer der animalischen Spektakel, Carl Defraine, hatte gefunden, dass türkische Musik seine Darbietungen am besten untermalte, und so schmetterte das Blasorchester seit fast drei Jahrzehnten die fremdartig klingenden Töne in die Arena.

Ignaz war spät dran, denn er war noch nie zu Fuß zum Hetztheater gegangen. Das letzte Mal hatte er sich eine Fahrt mit der Droschke leisten können. Sein einziges Paar gute Schuhe war nicht für lange Märsche geeignet und Ignaz stieß erneut wilde Flüche gegen sein Lieblingshassobjekt aus: die medizinische Fakultät.

„Was kostet ein Platz in der Galerie im zweiten Stock?“ Ignaz war endlich mit dem Kauf der Eintrittskarte dran und musste sich um eine günstige Möglichkeit bemühen. Bisher hatte er sich immer einen Platz im ersten Stock gesichert, aber nun hatte er den nötigen Gulden dafür nicht mehr.

„Zwanzig Kreuzer, für vierzig können Sie in der ersten Galerie links sitzen“, gab der Billeteur hochnäsig zurück. Wirklich freundlich war er nur zu den hohen Herrschaften, die sich eine Loge für zwei Personen um einen Dukaten leisten konnten. Ignaz kramte in seiner Rocktasche – dreißig Kreuzer. Verdammt!

„Bitte ein Ticket für den zweiten Stock.“ Er wagte einen Vorstoß. „Ich bin mit Herrn Beck verabredet. Wo kann ich ihn finden?“

Der Angestellte schaute auf und taxierte den mittellosen Besucher. „Erst nach der Vorstellung wieder. Es hat im Zwinger einen Vorfall gegeben, um den sich der Meister dringend kümmern muss.“

Für den Billeteur war die Sache damit erledigt. Er sah die nächsten Besucher auffordernd an und ignorierte den Wenigzahler.

„Bitte, ich muss ihn jetzt sehen.“ Ignaz legte seine ganze Überzeugungskraft in seine Stimme.

„He, wir wollen auch noch gute Plätze!“ Ein empörter Ruf aus der langen Schlange vor dem Theater entlockte dem Kartenverkäufer ein missbilligendes Zungenschnalzen. „Mach, dass Er fortkommt, bevor hier noch eine Schlägerei losgeht.“

Ignaz hatte keine Möglichkeit mehr zu protestieren, denn die anderen Besucher schoben ihn mit ihren schwitzenden Leibern zum Eingang und drängten zu einer der Holztreppen.

Er wäre gerne ausgewichen, um einen anderen Arbeiter anzusprechen. Er musste Herrn Beck doch dringend sehen! Aber trotz des beachtlichen Geräuschpegels um ihn herum war der Aufruhr aus dem Zwinger unter dem Theater zu hören. Das wütende Gebell der Hetzhunde übertönte für einen Augenblick sogar die Fanfarenstöße des Blasorchesters, die den baldigen Beginn des Spektakels ankündigten.

Unter den Besuchern, größtenteils junge Burschen, die noch bis in den dritten Stock kommen wollten, wo die Karten auch schon um zehn Kreuzer zu bekommen waren, brach Hektik aus.

„Gehen S‘ endlich!“, herrschte ein Handwerker das Hindernis vor sich unfreundlich an.

„Weiter da!“ Die Rufe waren von unverhohlener Aggressivität begleitet.

Ignaz hatte schon so viele gebrochene Arme und Beine eingerichtet, dass er diese Erfahrung für seine Person lieber auslassen wollte. Er fügte sich in den Menschenstrom ein und suchte sich in der Galerie einen Platz in der zweiten Reihe. Sollten sich doch die jungen Hitzköpfe an der Bande zerquetschen lassen.

Ignaz spähte in die Arena hinunter. Das Bassin in der Mitte war noch zugedeckt. Die Bretter würden erst am Ende der Hetz weggezogen werden. Die überlebenden Tiere wurden zum Gaudium der Zuschauer nach den Kämpfen gebadet.

Der Anblick der schäumenden, blutigen Brühe befriedigte damit wohl auch diejenigen, die nach noch mehr Sensationen hungerten.

An den beiden Steigbäumen, die über das Theater hinaus in den Himmel reichten, hingen schon zahlreiche Beutestücke, mit denen der Bär, der Löwe und der Tiger von den Hetzknechten gereizt werden sollten.

„Hoffentlich haben’s endlich einen neuen Tiger!“

Der Mann neben Ignaz brüllte seinen Begleiter über den Lärm hinweg an.

„Ja, der alte Magnus hat sich am letzten Wochenende kaum noch bewegt. Die ganze Zeit ist er mit dem Rücken zur Bande gelegen. Nur die allerschärfsten Hunde haben ihn endlich aus der Reserve gelockt.“

„Man will ja schließlich was sehen für sein Geld.“

Das Gespräch wurde durch den Auftritt des Hetzmeisters unterbrochen. Mit lauter Stimme und reißerischen Worten kündigte Johannes Beck die bevorstehenden Unterhaltungen an. „… von den saftigsten Weiden der pannonischen Ebene …“

Ignaz hörte kaum zu, wie Meister Beck den riesigen ungarischen Stier ankündigte, mit dem die Hetz traditionell eröffnet wurde. Seine Aufmerksamkeit war von einem Beutestück gefesselt, das einer der Hetzknechte gerade mitnahm, während er auf den Steigbaum kletterte, der näher bei seinem Platz stand. Das Stück war nicht so sauber zugeschnitten wie die anderen Lockmittel, die schon auf den langen Holzhaken hingen. Es sah aus wie ein überlanger Arm und es waren auch noch einige Fetzen Fell zu sehen. War das etwa ein Körperteil eines Tieres aus der Familie der Hominidae[10]?

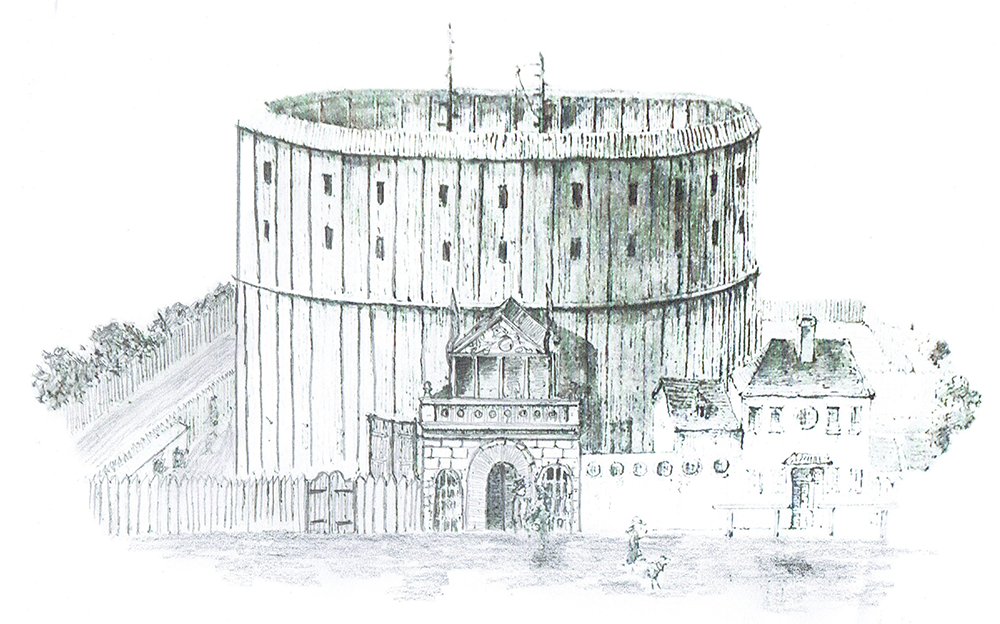

Hetztheater in Erdberg

Ausschnitt aus einem Gemälde von A. Stutzinger

Ignaz wäre nach der Vorführung nicht in der Lage gewesen, Details aus dem eben Gesehenen zu nennen. Er hatte nach seiner Entdeckung die Szenerie kaum mehr mitverfolgt. Der Knoten in seiner Magengrube hatte immer größere Ausmaße angenommen und nun stand er im Zwinger vor den traurigen Resten seiner Bestellung.

Der Hetzmeister schälte sich aus seiner blutigen Uniform und ließ sich ein Handtuch reichen, während er mit Ignaz redete: „Es tut mir leid, Herr Doktor. Er ist mit mehreren Hunden aneinandergeraten.“ Johannes Beck zeigte mit dem Kinn auf den Torso. „Können Sie davon noch etwas brauchen?“

Ignaz warf einen entsetzten Blick auf die offene Bauchhöhle des Schimpansen – er konnte nicht mehr ein heiles Organ erkennen. Außerdem war das Tier nun schon mehrere Stunden tot. Ohne Konservierungsmaßnahmen und in der animalischen Wärme, die hier unter dem Hetztheater herrschte, war das Material bestenfalls als Hundefutter zu gebrauchen.

Wie betäubt schüttelte Ignaz den Kopf. Auf seine Frage nach einem neuen Affen schüttelte Hetzmeister Beck ebenfalls den Kopf. „Nein, vor dem Winter bekomme ich keine Lieferung mehr. Wir hatten heute den letzten Hetztag vor der Winterpause und wir schauen immer, dass wir möglichst wenige Tiere durchfüttern müssen.“

Er hob entschuldigend die Schultern. „Im März kann ich dann gerne wieder etwas für Sie besorgen.“

Das Glöckchen über dem Türeingang der Wundarztpraxis bimmelte leise. Ignaz Bassy hob kurz den Kopf. Er hörte, dass Christine den Ankommenden begrüßte. Gespannt hoffte Ignaz, dass die Situation im Vorderraum ein Geschäft zu werden versprach, als er die Stimme des Kaffeelieferanten erkannte. Nein, keine weiteren Münzen für ihn, sondern das Gegenteil. Er hätte endlich seine ausstehenden Beträge beim Generalimporteur für Kaffee, Egmont Lafarche, bezahlen müssen. Christine konnte den Vertreter vielleicht noch ein weiteres Mal vertrösten.

Sein Blick wanderte zu seinen Holzschränken, in denen die Keramikbehälter und die Glasflaschen, die seinen Vorrat an Ingredienzien enthielten, sorgfältig nach Alphabet sortiert aufgestellt waren. Wie viel davon war im März noch brauchbar? Ratlos glitten seine Augen über die leeren Gläser, die in einem anderen Regal aufbewahrt wurden.

Ignaz erhob sich mit einem Seufzer und öffnete den Deckel von einem seiner Besteckkoffer. Der Samt der Innenverkleidung hatte noch dasselbe satte Dunkelrot wie am ersten Tag. In den eigens angepassten Ausbuchtungen warteten die Instrumente auf ihren Gebrauch. Das feine Metall der Messer und Lanzetten glänzte im Licht der Sonnenstrahlen, die durch die Fenster in der Dachschräge hereinfielen.

Der Instrumentenmacher hatte wieder ein mittleres Vermögen für die Wartung der chirurgischen Bestecke in Rechnung gestellt, aber Ignaz hatte nun einmal seine Prinzipien. Er wollte nicht riskieren, dass sein großes Werk durch rostige Messer in Gefahr war.

Zögerlich schloss er den Koffer und wandte sich zum Arbeitstisch. Dort hätte er während der letzten Nächte arbeiten sollen, um zu diesem Zeitpunkt die ersten Früchte seines Schaffens zu sehen.

Das Glöckchen über dem Eingang bimmelte wieder leise. Nachdem Christine nicht nach hinten gekommen war, um Geld zu holen, hatte sie die rechte Hand des Kaffeehändlers erfolgreich abgewimmelt und seiner Wege geschickt.

Erfüllt von Verzweiflung und Resignation ließ sich Ignaz auf seinen Polstersessel fallen. Was sollte er nur machen, damit endlich wieder Geld in seine leere Börse floss?

Sein Blick wanderte zu dem schweren Schrank, wo er in einem Mauereinlass dahinter seine Aufzeichnungen auch vor Christine versteckt hatte. Sie wusste auch so schon zu viel. Es war unausweichlich gewesen, dass sie eines Tages das Geheimnis seiner Kurmittel entdeckt hatte. Sie hatte Ignaz etwas länger als üblich mit ihren kalten, eisblauen Augen angesehen und war ihm dann zur Hand gegangen.

Die Eheschließung hatte ihn nicht nur von seiner Schuld ihr gegenüber befreit, sondern hatte sie endgültig zu einem Teil seines Lebens gemacht.

Im Moment konnte er sie nicht mehr daraus wegdenken, aber im Alter wollte er die Früchte seiner harten Arbeit und seiner Visionen allein genießen. Dieser Tag lag aber noch in weiter Ferne. Vor allem musste er eine Lösung für seine akuten Probleme finden.

Aus der Praxis drang plötzlich Lärm bis zu ihm ins Labor. Ein Säugling schrie sich die Seele aus dem Leib und ließ sich kaum von den Beruhigungsversuchen seiner Mutter ablenken. Sie musste Christine ziemlich laut über den Zustand ihres Sprösslings informieren.

Die Tür zum Labor öffnete sich einen Spaltbreit. „Es gibt einen Patienten für Sie, Meister Bassy.“ Seine Frau benutzte nach wie vor die förmliche Anrede und Ignaz sollte es nur recht sein.

„Wie alt?“, fragte er, als er sich erhob.

„Ganz klein, es genügt die Rassel.“ Christine griff in die Kiste mit dem Spielzeugvorrat und schloss gewissenhaft die Tür des Labors, nachdem ihr Mann herausgekommen war.

Der Wundarzt begrüßte die erschöpfte Mutter und wies sie an, das brüllende Kind auf den Untersuchungstisch zu legen. Seine Frau versuchte, den Kleinen mit der Rassel abzulenken, während Ignaz seine Vermutungen durchging. Erste Zähne? Blähungen? Vielleicht Verstopfung?

Nach einer Weile übergab er das Kind Christine und bat die Mutter, sich hinter einen Wandschirm zu stellen und den Oberkörper freizumachen.

Die völlig verdutzte Frau musste sich eine Betastung ihrer Brüste gefallen lassen. Sie hielt die Augenlider peinlich berührt gesenkt, während ihre Wangen flammend rot angelaufen waren.

„Sie haben kaum Milch.“ Der Meister deutete ihr, sich wieder anzuziehen und ließ seine Patientin hinter dem Wandschirm alleine. „Der Kleine hat schlichtweg Hunger. Haben Sie denn keine Hebamme, die nach ihnen beiden sieht?“

Die Stimme hinter dem Wandschirm klang eingeschüchtert. „Mein Mann hat sie weggeschickt, weil er gemeint hat, ich müsse selbst wissen, was zu tun sei. Er wollte die Frau nicht weiter bezahlen.“

Christine schnalzte missbilligend mit der Zunge.

„Die Visite wird jetzt aber wesentlich mehr kosten“, wies sie die junge Mutter zurecht. „Und Sie werden auch eine Amme brauchen, wenn der Kleine überleben soll.“

Die Patientin trat kreidebleich im Gesicht hinter dem Wandschirm hervor. „Er wird mir die Schuld für alles geben.“ Sie sah sich mit gehetztem Blick um.

„Er soll vorbeikommen. Ich werde mit ihm reden.“ Ignaz unterstrich sein Angebot mit einem Lächeln. „Wir sehen hier täglich solche Fälle.“ Er zeigte auf ihre magere Gestalt. „Sie haben nicht genügend Reserven.“

Ignaz ließ sich nicht vom entsetzten Gesichtsausdruck der verzweifelten Mutter beeindrucken.

„Meine Frau stellt Ihnen eine Liste von ein paar Ammen zusammen, die gerade frei sind. Ich empfehle mich.“

Christine übergab das immer noch brüllende Kind der Mutter und griff nach einem kleinen Register, in dem sie allerlei wichtige Informationen festgehalten hatte. Sie beeilte sich mit der Liste und gab sie weiter.

„Reden Sie mit diesen Frauen, vielleicht nehmen Sie auch gleich ihren Mann zum Gespräch mit. Er kann ja dann entscheiden, was ihm das Leben seines Sohnes wert ist.“ Christine öffnete geschäftig die Kassa. „Ich bekomme vierzig Kreuzer.“

Die junge Ehefrau griff in ihre Schürze und suchte mit der freien Hand die Münzen. Nach der Übergabe nickte sie nur stumm und verschwand grußlos.

Christine fand ihren Mann im Labor. Er saß in seinem Polstersessel und starrte wie schon in den letzten Tagen trübsinnig auf seinen leeren Arbeitstisch. Die ehemalige Magd kannte die Visionen von Meister Bassy nun schon seit einigen Jahren und sie wusste, was ihr Mann dachte und vor allem, wie tief seine Verzweiflung ging.

Sie fuhr eine Zeit lang mit einem Finger über das glatte Holz, bevor sie das Wort ergriff.

„Ich glaube nicht, dass sie ihr Kind sterben lassen wird. Sie wird ihren Mann schon überzeugen.“

Ignaz hob gleichgültig die Schultern. „Dann wird das Kind ziemlich bald an etwas anderem sterben. Selbst, wenn sie ihm jetzt eine Amme besorgen, kann der Kleine nicht genug ansetzen, um den Winter zu überstehen. Du weißt ja selbst, wie wenige von ihnen überhaupt ein Jahr alt werden.“

Christine hielt inne. „Ja, aber wenn die Kinder so zehn oder elf sind, haben sie doch eine gewisse Stärke und Gesundheit?“

Ihr Mann blies ungeduldig die Luft aus. „Führt dieses Gespräch zu irgendwas? Aber, bei Gott, ja. Wenn sie dieses Alter erreicht haben, dann könnten sie das Erwachsenenstadium erreichen.“

Christine strich wieder mit dem Finger über das Holz und zog die Konturen des Abflusses nach. Dabei blickte sie ihrem Mann fest in die Augen.

„Darauf wollte ich aber nicht hinaus ...“

Das Glöckchen über der Praxistür unterbrach sie. Christine schloss die Tür des Labors und ging in den Empfangsraum. Ignaz blieb wie angewurzelt sitzen und starrte auf seinen Arbeitstisch. Die Worte seiner Frau gaben ihm Rätsel auf.

3

Das Palais Lafarche in der Großen Schenkenstraße

J

oseph verzog angewidert das Gesicht. Bilder von wild tanzenden, teuflisch aussehenden Kreaturen störten seinen Schlaf. Das rhythmische Schlagen einer Trommel verstärkte die Eindrücke. Die Gerüche der Hölle stiegen ihm stechend in die Nase. Joseph zuckte mit dem Kopf, doch die Bilder und der Gestank wollten nicht weichen. Unruhig wälzte er sich auf seinem Kopfkissen hin und her. Es nutzte nichts. Unwillig schlug er die Augen auf und blickte in den Schlund Luzifers.

„Ach, Büdi!“ Joseph drehte sich mit einem Aufstöhnen vom offenen Maul seines Hundes weg, der ihn freundlich anhechelte und dabei mit seinem wedelnden Schwanz gegen Josephs Nachttisch klopfte.

„Ab heute kriegst du keine Kutteln[11] mehr!“

Der junge Lafarche tätschelte seinem Tier den Kopf und tastete nach seiner Taschenuhr. Im schwachen Morgenlicht entzifferte er mühsam den Stundenzeiger. Mit einem resignierten Seufzer legte Joseph die Uhr zurück.

„Du weißt schon, dass ich früher um diese Zeit ins Bett gegangen bin.“ Büdi war wenig beeindruckt.

Er stupste seinen Herrn an und drehte sich erwartungsvoll zur hohen Flügeltür, die durch mehrere Kratzspuren gelitten hatte. Büdis Krallen klickten auf dem edlen Parkett.

Joseph schwang die Beine über die Bettkante und griff nach seinen Kleidern. Im Halbschlaf band er seine Strümpfe fest und schloss den Hosenbund. Dabei grummelte er etwas von Straßenkötern und Gassigehen zu unmenschlich früher Stunde. Nachdem er ein grobes Leinenhemd übergestreift hatte, bändigte er seine wild abstehenden braunen Locken mit dem ersten Band, das er finden konnte.

Im Hinausgehen schnappte er sich einen unscheinbaren schlammgrünen Rock, den ihm sein Kammerdiener Poldi aufgenötigt hatte. Edle Stücke aus feinem Tuch waren für die Spaziergänge mit Büdös[12] nicht geeignet.

Der Hund stand am Fuß der Marmortreppe und sah seinem Herrn zu, wie er auf ihn zukam. Für seinen Geschmack viel zu langsam – Büdi wollte schon zu einer Rüge ansetzen. Joseph gebot ihm rechtzeitig Einhalt.

„Wenn du mit deinem Gekläffe jemanden aufweckst, landest wieder auf der Straße“, zischte er dem Köter zu, der augenblicklich still war und den Schwanz einzog.

„So ist es besser.“ Joseph tippte Büdi auf die Schnauze und angelte sich einen speckigen Dreispitz vom Garderobenständer. Er schloss die Durchgangstür vom großen Einfahrtstor des Stadtpalais auf und ließ den drängenden Hund beim ersten sich bietenden Spalt auf die Schenkenstraße.

Joseph trat in die kühle Morgenluft hinaus und kämpfte gegen einen vehementen Anfall von Trauer. Noch vor wenigen Monaten war er nach einer durchzechten Nacht im Esterházy-Keller mit seinem besten Freund Franz auf die Gassen der tief schlafenden Stadt getreten. Nachdem sich beide beim nächsten Kratzstein erleichtert hatten, waren sie heimgewankt, der eine die mehr oder weniger verlässliche Stütze des anderen.

Nun war Franz Hörlezeder tot. Ein derber Zug des Schicksals hatte den fröhlichen jungen Mann viel zu früh aus dem Leben gerissen und eine gähnende Leere bei dessen bestem Freund Joseph, von allen meistens Seffi genannt, zurückgelassen.

Joseph wandte sich in Richtung Schottentor und folgte seinem Hund, der schon im Morgennebel verschwunden war. Der junge Baron machte sich keine Sorgen. Die Wachleute vom mittleren und vom äußeren Wachhaus kannten Büdi schon. Sie sperrten die Tore jeden Morgen extra für ihn auf. Büdös war vermutlich der Meinung, er hätte die Männer mit seinem Charme zu diesen Gefälligkeiten überredet.

Joseph hatte sich aber mit etlichen Gulden und vor allem Kaffee beim Wachtmeister für die frühmorgendlichen Passagen erkenntlich gezeigt. Damit war der Sperrkreuzer, der eigentlich von Leuten zu bezahlen war, die während der Schließzeiten der Tore in die Stadt hineinwollten, wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre abgedeckt.

Auch nachdem Büdi schon lange vor seinem Besitzer das Glacis erreicht hatte, gab es immer noch keinen Grund für Bedenken. Kaum hätte Seffi seine Füße auf die Wiese gesetzt, würde Büdi schon mit einem Stöckchen vor ihm stehen – mit der unmissverständlichen Forderung im Blick, über die weite Fläche zu toben. Joseph holte angestrengt Luft, während er die Herrengasse entlangging.

Die körperliche Ertüchtigung zu dieser unmenschlich frühen Stunde war entschieden nichts für ihn. Doch seine Versuche, die Wünsche seines Haustieres zu ignorieren, hatten fast in einem Rauswurf von Hund und Herr geendet. Büdi hatte im Garten des Palais so lange gekläfft, bis sämtliche Bewohner des Stadtpalais der Familie Lafarche auf den Beinen gewesen waren und sich entrüstet vor dem Zimmer von Joseph versammelt hatten.

Nun blieb dem unfreiwilligen Hundebesitzer nichts anderes übrig, als dem Lebenswandel eines Mönchs zu frönen.

Regelmäßige Mahlzeiten, mit den Hühnern schlafen gehen und Tagwache beim ersten Morgengrauen. Joseph verzog das Gesicht, als hätte er Zahnschmerzen. Wie schön war sein Leben gewesen, bevor Büdös hineingepurzelt war.

Joseph ging über die Holzbrücke zum Schottenravelin[13] und spürte, wie der Gestank der Wiener Gassen dem Aroma von abgefallenen Blättern und welkem Gras wich. Erleichtert sog er die gute Luft in seine Lungen und merkte augenblicklich, dass sich in seinem Kopf eine angenehme Klarheit ausbreitete.

Der Baron grüßte die Wachmänner, durchquerte das Schottentor und betrat das Glacis. Im selben Moment hörte er seinen Hund, der im gestreckten Lauf auf ihn zu stob. Das Holz, das er sich ausgesucht hatte, troff vor Speichel. Mit sichtlichem Stolz ließ er die Beute vor seinem Herrn fallen und setzte sich artig hin. So viel gutes Benehmen hatte sich Joseph strikt erbeten, nachdem Büdi mit Raufspringen einen sehr guten Rock ruiniert hatte.

„Kannst du heute nicht alleine laufen?“ Joseph ächzte kurz, während er sich nach dem Holz bückte.

„Kläff!“ Der ehemalige Straßenköter setzte schon zum Sprung an, als Joseph den Arm hob. Mit aller Kraft schleuderte er das Spielzeug über das Glacis und blieb stehen.

Büdös erstarrte und ließ sich beleidigt auf die Hinterhand nieder. Er hatte ganz genaue Vorstellungen von „seinem“ Stöckchenspiel. Denn er dachte nicht daran, die Beute seinem wartenden Herrn zu bringen. Sein Spielpartner musste sie ihm abluchsen.

„Was?“, Josephs Stimme klang gepresst. „Es muss wohl immer nach deinem Kopf gehen?“

Unentschlossen sah er sich um. Schon wollte er dem inneren Schweinehund zum Sieg verhelfen, als ihm das Lob seines Schwagers einfiel.

Alexander Eisenhart war mit Josephs älterer Schwester Constanze verheiratet und wachte als ausgebildeter Arzt mit Adleraugen über die Gesundheit der gesamten Familie.

Zum Besten aller, wie der einzige Erbe des Hauses Lafarche zähneknirschend zugeben musste.

Seine Großtante Helene war kaum noch von Gichtanfällen geplagt und seine Eltern hatten ihre Leibesfülle beträchtlich reduziert. Und er selbst? Joseph rührte keinen Tropfen Alkohol mehr an und seine ganze Statur hatte sich verändert. Ja, man hätte ihn als sportlich bezeichnen können.

Doch wofür das alles? Joseph hatte das Gefühl, dass aller Spaß in seinem Leben dahin war.

Büdös wurde unruhig. Sein Besitzer sah gelangweilt auf ihn herab. „Pfff! Und das mit dir soll jetzt lustig werden?“

Aus heiterem Himmel schlug Seffis Laune um und er setzte ein schiefes Lächeln auf. In seinen blauen Augen blitzte es spitzbübisch. Er zog Büdi spielerisch am Ohr und legte einen derart schnellen Start hin, dass sein Hund für einen Augenblick verwirrt zurückblieb.

Joseph lief, als wäre ihm der Teufel auf den Fersen. Nicht lange und er hörte das vertraute Hecheln neben sich. Der Hund war trotz seiner zu kurz geratenen Beine erstaunlich schnell und stürzte sich auf den Stock, bevor Joseph ihn erreichen konnte. Mit der Beute im Maul lauerte er darauf, dass sein Herr mit ihm darum raufte. Doch Joseph hatte andere Pläne. Er warf sich auf den völlig überraschten Büdös und riss ihn zu Boden.

„So, du Mistvieh!“, keuchte Joseph und bog sich aber vor Lachen. Mit festem Griff grub er die Hände in das weiche Fell und hielt ihn fest.

Büdi reagierte sofort und streckte sich wie ein Aal. Joseph bekam ihn nicht mehr richtig zu fassen. Sein Tier entwand sich dem Griff und sauste davon.

Der junge Baron kniete im Rasen und rang nach Luft.

Plötzlich wurde er von hinten niedergerissen und landete auf dem Bauch.

Auf seinem Rücken robbte ein Kraftbündel aus Fell entlang. „Uff, ich muss der Resi dringend sagen, dass sie dich nicht mehr so gut füttern soll.“ Joseph blieb erschöpft liegen. Büdi hielt besorgt inne. Eine raue Hundezunge auf seiner Wange hauchte Joseph sofort Leben ein.

„Pfui! Lass das, du stinkst ja immer noch!“

Der Baron rappelte sich hoch und tätschelte seinem Hund den Rücken. Büdi machte Sitz, doch im selben Moment nahm er eine Witterung auf.

„Was gibt es?“, fragte Joseph und spähte angestrengt in den Nebel, der immer noch große Teile des Glacis bedeckt hielt. Vom einem der Pfade, die durch die Fläche führten, drang ein Schnauben zu ihnen herüber.

„Da wird ein Pferd geführt“, stellte Joseph fest. „Und du willst jetzt unbedingt dahin?“

Büdös winselte und wartete, bis Joseph ihm ein Handzeichen gab, dass er sich bewegen durfte. Büdi verschwand im Nebel.

„Brr!“ Eine verwirrte Stimme drang zu Joseph.

„Hallo?“, folgte die vorsichtige Frage ins neblige Ungewisse. „Gehört jemandem dieser Hund?“

Joseph beeilte sich und rief: „Ja, ich komme. Büdi, gib Ruhe und mach Sitz!“

Kurz darauf traf er auf einen hoch aufgeschossenen, unglaublich dürren Jungen, der eines der hässlichsten Pferde am Zügel führte, das Joseph je gesehen hatte. Das mausbraune Fell war struppig und hatte etliche kahle Stellen. Die Nase und der Rücken des Tieres waren viel zu lang und standen im krassen Gegensatz zu seinen kurzen stämmigen Beinen. Der Schweif war praktisch nicht mehr vorhanden.

Büdös scharwenzelte um das Tier herum und beschnupperte es ausgiebig. Der Gaul ließ es sich gefallen und senkte gutmütig den Kopf. Mit gespitzten Ohren schnaubte er zufrieden.

„Ob die sich wohl kennen?“, fragte Joseph.

Der Junge wischte sich die rinnende Nase mit dem Ärmel seiner schmutzigen Bauerntracht und zuckte nur mit den Schultern.

„Keine Ahnung. Der Besitzer des Gauls war ein Bauer aus unserem Ort“, der Junge zeigte mit dem Kopf in Richtung Nordwesten, „Weinhaus[14]. Ich soll ihn zum Abdecker nach Erdberg[15] bringen. Der zahlt angeblich mehr als der von Gersthof*.“ Er stockte. „Der Alte ist vor ein paar Tagen gestorben. Mehr weiß ich nicht.“

Joseph beobachtete die beiden Tiere, die dem Schein nach im besten Einvernehmen miteinander standen.

„Weißt du zufällig den Namen des Gauls?“, platzte Joseph plötzlich heraus.

„Über seiner Box ist ‚Theodor‘ gestanden.“

Joseph spürte, dass ihn ein Lachanfall überkam.

Er gab dem Impuls nach und prustete: „Den Namen hat sich jemand aber fein ausgedacht. ‚Geschenk Gottes‘ passt wirklich gut!“ Joseph tätschelte dem alten Tier den Hals. „Und du sollst jetzt in die Salami?“, fragte er immer noch lachend. Das Pferd rieb seine weiche Schnauze an Joseph und lehnte sich fast an ihn.

„Na, du hältst dich wohl für ein Schoßtier?“

„Verzeiht, gnädiger Herr, ich muss weiter. Der Herr Pfarrer schimpft mich, wenn ich nicht bald wieder ins Dorf komme.“ In den Augen des Jungen stand Panik. Unsicher blickte er zur Stadtmauer.

„Du warst noch nie in Erdberg?“, fragte ihn Joseph mitfühlend. Das kaum merkliche Kopfschütteln bestätigte seinen Verdacht. Büdi wuselte nach wie vor um das alte Pferd herum. Der Bauernjunge griff nach dem Strick an Theodors Hals und zog an.

Joseph trat einen Schritt zurück. Er quittierte den Abschiedsgruß des Jungen mit einem Kopfnicken. Büdi machte neben seinem Herrn Sitz und winselte unzufrieden.

„Was soll ich denn deiner werten Meinung nach machen?“ Joseph hob belustigt die Augenbrauen. Sein Hund schenkte ihm einen herzzerreißenden Blick. Seffi blies die Backen auf. „Ich bin ja noch immer deinetwegen die Lachnummer von Wien.“

Joseph erinnerte sich an seinen ersten Tag mit dem ehemaligen Streuner. Auf dem Fleischmarckt rissen die Wiener wahrscheinlich immer noch Witze über den Herrn Baron und sein „edles“ Tier, dem er damals Fleisch von der besten Qualität gekauft hatte. Das Gewinsel von Büdös wurde lauter.

Joseph seufzte. „Warte!“, rief er in den Nebel und folgte dem ausgetretenen Pfad in Richtung Stadt.

Der Bauernjunge hatte seinen Schritt nur wenig verlangsamt und sah den Mann gequält an.

„Was sollst du für das Pferd heraushandeln?“, fragte Joseph, der in das Tempo des Jungen einfiel.

Daraufhin machte er ein noch unglücklicheres Gesicht und warf einen Seitenblick auf seine lebende Ware. Sein Gemurmel war wegen der Verzweiflung kaum zu verstehen: „Zwei Gulden.“

Joseph bekam große Augen.

„Da wartest du besser bis am Abend. Dann ist der Abdecker vielleicht schon angetrunken und gibt dir tatsächlich so viel Geld für den Klappergaul.“

Der gutmütig gemeinte Ratschlag des Unbekannten trieb dem Jungen die Tränen in die Augen. Nur mühsam hielt er sie zurück.

Seine Stimme klang erstickt: „Der Besitzer vom Theodor hat so viele Schulden beim Wundarzt g’habt, dass selbst die zwei Gulden nicht reichen.“

Seffi hob die Augenbrauen. Sein Gefühl für Gerechtigkeit rebellierte bei der Tatsache, dass einem völlig unerfahrenen Halbwüchsigen eine so große Bürde aufgeladen worden war.

Außerdem störte ihn noch etwas anderes. In einer elend lang dauernden Prozedur hatte Joseph ein Studium der Juridica absolviert. In den dunkelsten Gängen seines Gedächtnisses ruhte die Erinnerung an einen Paragrafen, der Ärzte und Wundärzte ausdrücklich dazu verpflichtete, Armen und Bedürftigen unentgeltlich zu helfen.

Wenn er sich recht entsann, war diese Pflicht sogar ein Teil der Eidesformel, die alle Heilkundigen ablegen mussten. Dem traurigen Zustand des Tieres nach zu urteilen, hatte der Bauer wohl kaum genug Geld für seine eigenen Bedürfnisse gehabt.

Joseph wurde aus seinen Überlegungen gerissen, weil der Junge das Pferd ungeduldig vorwärtstrieb.

„Ich gebe dir die zwei Gulden.“

Der Tierführer blieb abrupt stehen und starrte den seltsamen Hundebesitzer mit weit aufgerissenen Augen an. „Äh …“, sein Mund blieb offen stehen.

„Du hast dabei nichts zu verlieren.“ Joseph drehte beide Handflächen nach oben. „Im Gegenteil, du bekommst das Geld ohne den langen Weg bis nach Erdberg und die Mühe mit dem Abdecker.“

Der Junge biss sich auf die Lippen und schien zu überlegen. Dann kniff er die Augen zusammen.

Eine offene Feindseligkeit schlug Joseph entgegen. „Sie wollen mich nur ärgern, weil ich ein Bauerntölpel aus einem Vorort bin!“ Wutentbrannt zerrte er an Theodors Strick. Büdi erschrak und brach in wildes Gebell aus. Joseph befahl ihm Ruhe und griff in die Jackentasche. Er förderte drei Gulden zutage.

„Nein, nein, hier schau.“

Der junge Bauer starrte auf das Geld. Er hatte noch nie erlebt hatte, dass jemand mehr als ein paar Kreuzer in der Tasche bei sich trug. Der Gedanke, dass er später den Heimweg mit zwei Gulden antreten sollte, machte ihm noch mehr Angst als die Frage, ob er für das Pferd überhaupt so viel bekommen konnte.

Joseph hob die linke Augenbraue. „Wenn du mich schon so verdächtigst … Wie soll ich eigentlich wissen, dass du das Geld tatsächlich nach Hause bringst und damit nicht über alle Berge gehst?“

Der Junge sah ihn völlig verblüfft an. Das Aufblitzen in seinen hellen Augen verriet ein ziemliches Maß an Schlauheit. „Das hätte den Abdecker ja auch nicht interessiert.“

Joseph lachte laut auf. „Jetzt wollte ich dich ärgern.“ Er klopfte dem Jungen auf die Schulter. „Hast du die Möglichkeit, etwas Geld für dich selbst zu behalten?“

Joseph kannte den Usus, dass viele Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit nicht einen einzigen Kreuzer ihr Eigen nennen durften.

Der Bauernjunge straffte die Brust. „Meine Familie behandelt mich gut. Der Herr Vater wirtschaftet sparsam und die Frau Mutter kann jede Münze für uns alle gut brauchen.“

Joseph nickte. Dann sah er seinen Hund an.

„Ich mache das nur für dich, du Mistköter.“ Er grinste. „Außerdem bekommst du von jetzt an eh keine Kutteln mehr. Verstanden?“

Seffi griff nach der schmutzigen Hand des Jungen und drückte die drei Gulden hinein. „Nun gib mir schon den vermaledeiten Strick.“

Sanft nahm er dem verdutzten Jungen das abgewetzte Seil aus den klammen Fingern.

Zuerst starrte der Bauernsohn ungläubig auf die Münzen und dann noch ungläubiger auf den unerwarteten Pferdekäufer.

„Du kannst wieder nach Hause gehen.“ Joseph deutete in den Nebel. Mit einem Kopfschütteln steckte der Junge die Münzen ein und wandte sich in die Richtung, aus der er gekommen war. Seine Stimme kiekste: „Das glaubt mir niemand.“

„Dann erzähle es auch niemandem, vor allem nicht dem Herrn Pfarrer oder dem Herrn Wundarzt.“ Joseph grinste breit.

Der Junge presste die Lippen aufeinander. Unentschlossen ging er los. Es war ihm anzusehen, dass er das eben Erlebte noch immer nicht fassen konnte. Joseph sah in den letzten Nebelschwaden, dass der Bauernsohn viele Schritte weiter noch einmal stehen blieb und die Münzen hervorzog, um darauf zu starren.

Theodor schüttelte den Kopf frei und wollte ein paar vertrocknete Grashalme zupfen. Joseph erwachte aus seiner Lähmung.

„Jetzt habe ich das hässlichste Pferd von ganz Niederösterreich gekauft“, herrschte er seinen Hund an. Büdi war sichtlich wenig beeindruckt. Er wedelte zufrieden.

Joseph schüttelte den Kopf, aber er lachte herzlich. „Na, dann bringen wir diese wunderbare Errungenschaft nach Hause.“ Er seufzte: „Hoffentlich ist es noch früh genug und es sieht uns keiner.“ Es schien ihm, als würde er das Gelächter der Leute schon jetzt hören.

Hannes, der Stallmeister der Familie Lafarche, hob die Augenbrauen und blickte dem Trio mit ernster Miene entgegen. „Ah, ein unbezahlbares englisches Vollblut, gnädiger Herr?“

Joseph verzog das Gesicht, doch er stieg gerne auf den Scherz ein. „Ja, als perfekte Ergänzung zu meinem treuen Jagd-Setter.“ Er zeigte auf Büdi. „Das edle Tier da mit dem ausgezeichneten Stammbaum.“ Das anschließende „Mistköter“ war so leise gesprochen, dass Hannes ganz sicher war, sich verhört zu haben.

Neben Hannes tauchte Herbert auf. Der Lehrling des Stallmeisters rieb sich den letzten Schlaf aus den Augen. Der Meister legte seinem Schützling die Hand auf die Schulter. „Schau mal, was der gnädige Herr wieder auf der Straße gefunden hat.“

Der ehemals so schmächtige Junge grinste breit, denn er war ebenfalls einer von den Funden des Barons gewesen. Der junge Herr Lafarche hatte ihn aus der Lehre bei einem cholerischen und brutalen Töpfermeister befreit.

Anschließend hatte er ihn in die Obhut von Stallmeister Hannes gegeben. Der hünenhafte Mann und seine Frau, die Familienköchin Resi, hatten Herbert an Kindes statt angenommen. Die herzensgute Frau sorgte so gut für das Waisenkind, dass Herbert nach wenigen Monaten sogar etwas Pausbacken bekommen hatte.

Der Lehrling ging begeistert um das Pferd herum. Er nahm Joseph den Strick ab und tätschelte dem Gaul den Hals. „Das Fell braucht nur die richtige Pflege“, erklärte der Junge fachmännisch. Er schnalzte kurz mit der Zunge. Theodor spitzte sofort die Ohren. „Er könnte den Heuwagen ziehen.“ Herbert sah eifrig zu Hannes und blickte ihn erwartungsvoll an. Der Stallmeister fuhr dem gutmütigen Tier über die Kruppe und begutachtete lange die Hufe.

„Also“, er tätschelte Herbert liebevoll die Wange, „zuerst kümmerst du dich um ihn.“

Hannes sah seinen Schützling ernst an. „Er braucht die richtige Futtermischung, dabei musst du an seine alten Zähne denken.“ Der Stallmeister fuhr mit dem Daumen zwischen Theodors Lefzen und zeigte auf die braunen Stummel. „Die Krätzen behandelst du mit unserer Salbe und die Hufe schauen wir uns dann gemeinsam mit dem Schmied an.“ Hannes lächelte milde. „Dann sehen wir weiter, was der alte Herr eventuell noch tun kann.“

Herbert nickte gewissenhaft und strich dem Tier über die Nüstern.

„Sein Name ist Theodor“, sagte Joseph, der die beiden still beobachtet hatte. Büdös verfolgte die Szene mit aufgestellten Ohren, was ihn keinen Deut edler aussehen ließ.

Joseph wandte sich zu ihm: „Na, zufrieden?“ Er schnitt seinem Hund eine Grimasse, aber im Grunde genommen war es mehr als deutlich, dass sie das Richtige getan hatten. Schon allein der glückliche Gesichtsausdruck des kleinen Lehrlings war jeden Kreuzer der drei Gulden wert gewesen. Joseph sah Herbert hinterher, der Theodor so gewissenhaft wegführte, als handle es sich tatsächlich um ein wertvolles Vollblut. Hannes sah an Joseph vorbei in den Gang.

„Was?“, fragte der junge Baron.

Der Stallmeister, der Joseph und seine Schwestern das Reiten gelehrt hatte, kratzte sich seine Bartstoppeln und grinste. „Ich wollte nur sehen, ob da noch eine Katze und vielleicht irgendein Vogel warten.“

Joseph drehte sich betont langsam um und mimte Entsetzen. Ein Schreckenslaut entfuhr ihm: „Oh, nein. Die Mieze muss den Vogel gegessen habe und der Büdi …“, er zeigte auf seinen freundlich wedelnden Hund, „ … hat die Katze die ganze Zeit so hungrig angeschaut.“

Hannes brüllte los und schüttelte sich unter einem Lachanfall. Büdi, der nichts verstand, kläffte munter mit. Joseph zog die Lippen kraus, doch er hob auch nachdenklich die Augenbrauen – irgendeine verhungerte Kreatur wartete sicher noch auf ihn. Er zog sie wohl an wie das Licht die Motten.

4

In Josephs Zimmer

D

er Kammerdiener Leopold wurde aufgrund seiner langjährigen Zugehörigkeit zum Haushalt von Baron Egmont Lafarche von allen liebevoll „Poldi“ gerufen. Seit ein paar Jahren kümmerte er sich um den einzigen Sohn des Hauses und bis jetzt hatte er die wenige Arbeit, die aus dem exaltierten Lebensstil seines Schutzbefohlenen resultierte, in vollen Zügen genossen. Doch nun lebte der ehemalige Nachtschwärmer wie ein Mönch. Poldi hatte sich auch nach mehreren Monaten noch nicht an den neuen Lebensrhythmus des jungen Barons gewöhnt. Früher war es allenfalls vorgekommen, dass Joseph noch am späten Abend ein frisches Gewand zum Ausgehen wollte. Aber dass die Dienste des Kammerdieners bereits um sechs Uhr in der Früh gebraucht wurden, das war neu.

Mit einem herzhaften Gähnen griff der erfahrene Dienstbote zu den Kleidungsstücken seines Herrn, die dieser am Vorabend getragen hatte. Poldi stellte zufrieden fest, dass er den wertvollen Rock aus glänzendem blauem Damast nur aufzuhängen brauchte. Der Kammerdiener warf noch einen strengen Blick auf das Revers. Er musste zwar nun mit den Hühnern aufstehen, doch Gott sei Dank waren auch die Zeiten der mehr oder weniger unappetitlichen Flecken auf Seffis Kleidung vorbei, die von Poldi sein ganzes Repertoire an Einfällen abverlangt hatten. Er war immer der Meinung gewesen, alle Mittel der hohen Reinigungskunst zu kennen, aber die Kleidung des jungen Barons hatte ihn mehr als einmal vor eine fast unüberwindbare Herausforderung gestellt.

Auf dem Weg ins Ankleidezimmer steckte er einen Finger in das Badewasser, von dem Dampfschwaden in den riesigen Raum aufstiegen. Das Klicken von Krallen auf dem Marmorboden draußen auf dem Gang und das verräterische Hecheln ließen ihn aufhorchen. Poldi runzelte indigniert die Stirn. „Es ist doch noch zu früh …“, murmelte er vor sich hin. Schon schwang die Flügeltür auf und Büdi wuselte auf Poldi zu, um ihn zu begrüßen. Der Diener tätschelte dem Köter mit verkniffenem Gesicht den Kopf. In der Öffentlichkeit war er nicht bereit, seine Zuneigung zu dem fröhlichen Tier zu zeigen, aber Büdi wusste, dass er Poldi in der Küche jederzeit zu einem Leckerli überreden konnte. Der Kammerdiener wandte sich mit einem leichten Vorwurf in der Stimme an seinen Schützling: „Das Badewasser ist erst in zwanzig Minuten bereit.“

„Guten Morgen, lieber Poldi.“ Joseph streckte sich und gab Poldi einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. „Unser Spaziergang wurde heute durch ein Pferd unterbrochen.“

„Ein Pferd, gnädiger Herr?“ Poldi blinzelte verwirrt.

Joseph grinste. „Ja, mein wertvoller englischer Jagdhund hat Beute gemacht.“

Der Kammerdiener hielt sich mit Mühe davon ab, einen Blick auf Büdös zu werfen, der sich auf seine alte Rosshaarmatratze gelegt hatte und seinen Herrn nicht aus den Augen ließ.

„Jaaa“, Joseph sprach absichtlich gedämpft. „Er hat das Tier nach allen Regeln der Kunst erlegt und gleich an Ort und Stelle bis auf die Knochen abgenagt. Es war richtig gruselig.“ Er hob wichtig die Augenbrauen. „Nimm dich lieber vor dieser Bestie in Acht.“

Poldis Mundwinkeln zuckten, während sein Schützling seufzte und dann weiter sprach. „Ach, was soll’s. Du erfährst es sicher gleich vom Hannes am Gesindetisch. Wenn du dich dann dort vor Lachen biegst, dann bekomme ich es wenigstens nicht mit.“

Joseph prüfte das Badewasser und zog sich dann vor seinem Kammerdiener ungeniert aus. Poldi musterte den jungen Mann ohne jede Verlegenheit. Schließlich hatte er ihn oft genug so gesehen, wie Gott ihn geschaffen hatte.

Doch nun mischte sich keine Sorge mehr in den Blick des altgedienten Dienstboten. Der junge Baron hatte allen Abwegen abgeschworen, die seinen Körper und seinen Geist in eine Ruine verwandelt hatten. Nun, nach wochenlanger Ertüchtigung bei den Spaziergängen mit Büdi und einem gesunden Lebenswandel, hatte sich Seffis Statur sehr zum Vorteil verwandelt. Der aufgeschwemmte Bauch war völlig verschwunden. Die Muskeln an den Armen und Beinen traten definiert und sehnig hervor. Das Gesicht war noch leicht sonnengebräunt und die vorher aschfahle Farbe war einem frischen Teint gewichen.

Joseph August Lafarche entsprach jetzt tatsächlich dem, was man allgemein unter einem Mann in den besten Jahren verstand.

Ungerührt stieg Joseph in den Badezuber und stöhnte erfreut über die Hitze, die seine müden Gliedmaßen angenehm durchströmte. Entspannt schloss er die Augen.

„Was darf ich herauslegen, gnädiger Herr?“, fragte Poldi auf dem Weg zum Kleidervorrat des jungen Barons.

„Ach, Poldi, das weißt ja eh.“ Seffi schlug die Augen auf und verzog das Gesicht. „Wieder einmal die Kluft für den gramgebeugten Handelsagenten für Kaffee und andere Spezereien.“

Der Kammerdiener gluckste. „Stehen Sie noch immer auf der untersten Sprosse, gnädiger Herr?“

War das mehr ein Knurren als ein Laut der Verzweiflung? Poldi wartete ab, doch Joseph flüsterte:

„Noch weit darunter, noch sehr weit darunter.“

Eingehüllt in einen unscheinbaren dunkelbraunen Rock aus grobem Leinen, ebenso fadenscheinigen Kniehosen und einem Hemd ohne jeglichen Zierrat stand Joseph wenig später im Frühstückszimmer. Ohne großes Interesse häufte er sich seinen Teller mit den angebotenen Köstlichkeiten voll. Er hatte Hunger, aber keinen Appetit.

Büdi war mit Poldi in die Küche gegangen, wo Resi Herbert und den Hund wahrscheinlich weiter ihrem „Aufpäppelungsprogramm für verhungerte Geschöpfe“ unterzog. Doch bei beiden war vom ehemals bedauernswerten Zustand schon lange nichts mehr zu bemerken.

Auch Joseph hatte früher nur einen Bruchteil dessen gegessen, was er heute verschlang, doch nun erforderten stundenlange Fußmärsche durch ganz Wien und die Alservorstadt eine solide Grundlage.

Die Flügeltür wurde von einem der zahlreichen Lakaien der Familie geöffnet und Madeleine Lafarche flatterte in den Raum. Joseph verbeugte sich anerkennend in ihre Richtung. „Guten Morgen, liebe Mama. Sie erstrahlen wie der schönste Sonnenaufgang.“

Joseph sprach mit seiner Mutter, die aus einer adeligen Familie in Paris stammte, auf Französisch und verwendete das dort übliche vous[16] in der Anrede.

„Oh, mein Lieber, dein charmantes Auftreten ist immer noch ganz neu für mich.“ In der Stimme seiner Mutter schwang nicht der geringste Tadel mit, doch Joseph presste die Lippen aufeinander. War er tatsächlich so ein Rüpel gewesen? Seffi blickte sehnsüchtig auf den Platz, auf dem normalerweise Marie, die Gesellschafterin von Madeleine, saß, und stellte seinen Teller ab. Er wartete, bis sich seine Mutter bedient hatte und rückte ihr den Sessel hin. Anschließend nahm er selbst Platz. Der Adlerblick seiner Mutter verfolgte ihn dabei. Zwischen ihren Augenbrauen bildete sich eine steile Falte. „Oh, lässt dich Papa immer noch diese Bestellzettel schreiben?“

Joseph sah von seinem Rührei auf. „Er besteht darauf, dass ich das Geschäft von der Pike auf lerne.“

Madeleine griff nach ihrer Serviette. „Oh, aber nach so vielen Wochen kennst du doch sicher jede Feinspezerei und jeden Kaffeesieder von Wien.“

„Und jeden, der je auch nur daran gedacht hat, einen Kaffee zu trinken“, brummte Joseph unwillig.

Die Baronin sah ihren einzigen Sohn besorgt an. „Oh, soll ich mit Papa reden, dass er dich ein paar Tage ausruhen lässt?“

„Um dann was zu tun, Mama?“ Josephs Stimme klang barscher, als er es beabsichtigt hatte. Madeleine sog die Luft ein und schenkte ihm einen eisigen Blick.

Joseph legte sein Besteck ab und sah seine Mutter entschuldigend an. „Vielen Dank für Ihre Sorge, Mama. Aber Papa hat mit allem recht. Ich muss viel … nein, alles … aufholen, wenn ich eines Tages seinen Platz einnehmen will.“

„Oh, ist denn das tatsächlich dein Wunsch?“, fragte Madeleine hoffnungsvoll.

Joseph sah seine Mutter überrascht an. „Ja“, er sah noch einmal zu Maries leerem Sessel, „ich denke schon.“ Mit einigem Zögern griff er zu seiner Kaffeetasse und sah das dunkle Getränk so lange an, als würde sein Lebensweg dort drin zu finden sein. Er nahm einen Schluck.

Joseph zuckte kurz mit den Schultern und grinste dann. „Es gibt wahrlich schlimmere Arten, so viel Geld zu verdienen.“ Gleich wurde er wieder ernst. „Ein großer Teil des Geschäfts ist wirklich spannend. Papa hat einige gute Tricks parat. Er hält das Angebot ständig knapp unter der Nachfrage, verspricht den Kaffeesiedern aber fixe Kontingente, wenn sie sich in seine Zweijahresverträge fügen. Da kann ich manchmal sogar etwas von dem juristischen Schmarrn brauchen.“

„Oh, Seffi, deine Ausdrucksweise lässt wieder einmal zu wünschen übrig.“ Madeleine schüttelte entsetzt den Kopf. „Oh, manchmal frage ich mich, wozu du all diese Erzieher und Lehrer hattest.“

Joseph lächelte schief und zuckte dann wieder mit den Schultern. „Es ruht wohl alles im Verborgenen.“

Madeleine schnaubte und begann zu essen, denn sie mochte keine kalten Eier. Joseph biss in ein Kipferl und schluckte noch rechtzeitig runter, bevor er weitersprach: „Im nächsten Frühjahr möchte Papa mit mir nach Venedig fahren, um den Fondaco dei Tedeschi[17] zu besuchen.“

„Oh, das sind aber schöne Aussichten.“ Zufrieden widmete sich Madeleine weiter ihrem Frühstück.

Joseph beendete seine Mahlzeit, die bis auf eine hastig verschlungene Pastete, von der die Hälfte bei Büdi landete, seine einzige Stärkung bis zum Abend sein würde. Er zog seine Taschenuhr hervor. In ein paar Minuten erwartete ihn sein Vater zum Dienstantritt.

„Haben Sie etwas von Marie gehört?“, fragte er beiläufig und nahm seine Serviette vom Schoß.

Die hübsche, sogar sehr hübsche Schwester seines Schwagers Alexander lebte schon seit einigen Jahren im Palais. Den letzten Sommer hatte sie allerdings auf dem Landsitz der Eisenhardts verbracht.

Joseph gestand es sich nur ungern ein, aber er vermisste seine Wortgefechte mit ihr und es fehlten ihm sogar ihre beißenden Abfuhren, wenn er auch nur in ihre Nähe kam.

„Oh, in ein paar Tagen kommen sie alle nach Wien. Sogar Alexander ist mit dabei. Er kriegt doch sonst kaum noch einen Fuß in die Stadt. Constanze und Caroline kommen natürlich auch.“

„Bringen sie auch alle Kinder mit?“ Joseph schluckte kurz bei der Vorstellung, dass sich seine zahlreichen Neffen und Nichten auf ihren einzigen Onkel mütterlicherseits stürzen würden.

Madeleine nickte erfreut. Joseph unterdrückte ein Aufstöhnen. „Und Annemarie?“, fragte er nach seiner zweiten, älteren Schwester.

Seine Mutter schüttelte betrübt den Kopf. „Oh, nein, sie schreibt, dass sie alles immer noch zu sehr an Walther erinnert.“

Joseph kniff kurz die Augen zusammen. „Er war ein sehr netter Kerl und als Verlobter sicher eine ausgezeichnete Partie, aber wie lange ist er denn jetzt schon tot?“

Madeleine griff hektisch nach ihrer Serviette und tupfte sich den Schweiß von der Stirn.

„Sieben Jahre.“ Ihre Stimme war kaum zu hören gewesen. Und sie hatte ohne eines ihrer „Ohs“ gesprochen. Das war ein unmissverständliches Signal, wie nahe ihr der Tod des ehemaligen Schwiegersohns in spe ganz kurz vor der Hochzeit noch immer ging.

Die Baronin sah ihren Sohn ernst an. „Jeder nimmt den Tod eines nahestehenden Menschen anders hin. Denk doch an deinen Freund Franz.“

Über Josephs Gesicht huschte ein Schatten. Nein, er brauchte nicht eigens an den Franzl zu denken. Es verging kein Tag, an dem er nicht an seinen besten Freund dachte. Er war wie ein Bruder für ihn gewesen. Ging es seiner Schwester mit Walther ebenso?

Madeleine holte ihn aus seinen schweren Gedanken: „Oh, ah ja, gestern am Abend ist Ta...“

Wie auf Kommando schwang die Flügeltür auf und das unheilvolle Geräusch eines Holzstockes auf Marmor hallte durch den Raum.

„Kriege ich hier denn kein Frühstück?“, blaffte die Besitzerin der Stütze unfreundlich in den Raum.

„Guten Morgen, Tante Helene.“ Joseph erhob sich und verneigte sich ehrerbietig vor seiner Großtante. „Hatten Sie einen angenehmen Kuraufenthalt?“

Zur Antwort erntete er nur ein wenig damenhaftes Grunzen. Helene war viel zu beschäftigt, ihre immer noch beachtliche Leibesfülle näher an das Büffet heranzuschieben, um die angebotene Kulinarik durch ihr Lorgnon zu inspizieren.

Plötzlich hob die alte Dame den Kopf. Die feinen Spitzen an ihrer Haube tanzten aufgeregt.

Sie fixierte Joseph mit ihren wässrigen blauen Augen.

„Das fragt eigentlich wer?“

Mit dem Stock fuchtelte sie in die Richtung ihres Großneffen, der aber keine Intention zeigte, angsterfüllt zurückzuweichen.

„Seit wann belästigt dieser Taugenichts das Frühstückszimmer?“

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783950382471

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2018 (Januar)

- Schlagworte

- Polizeiarbeit Kaffeehandel Wundärzte Schranne Krimi Alltagsgeschichte