Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

Brian Miller, einfaches Mitglied der Partei, arbeitet im eurasischen Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt). Der Friedensvertrag von Maastricht (1992) hatte mit Ozeanien, Eurasien und Ostasien drei annähernd gleichstarke Riesenreiche geschaffen.

Brian Millers Aufgabe ist es, den Absolventen marxistischer Fakultäten angenehme Tätigkeiten beim Staat und seinen NJOs zu besorgen. Wie auch Brian Miller zählen sie zur Oberschicht des Landes, den Electi. Sie leben auf Kosten der Proles, zu denen auch die zahlreichen Immigranten zählen.

Während die Electi ein geruhsames Leben führen, müssen die Proles in den Fabriken schuften – und das zu geringem Lohn.

Obwohl Miller seine Tätigkeiten pflichtbewusst ausübt, rebelliert sein Hausverstand innerlich gegen das totalitäre System, in dem er lebt. Sprache und Gedanken werden kontrolliert und mittels ständiger Überwachung durch die Mobiltelefone entgeht der Partei nicht der geringste Akt des Widerstandes. Der ‚Große Bruder‘ sieht alles.

Miller sehnt sich nach Wahrheit und Freiheit.

Er glaubt an einen Zufall, als er auf eine Frau stößt, die ähnlich denkt wie er. Gemeinsam wollen sie das System bekämpfen – und erfahren bald am eigenen Leib, wie umfassend die Macht des Staates ist.

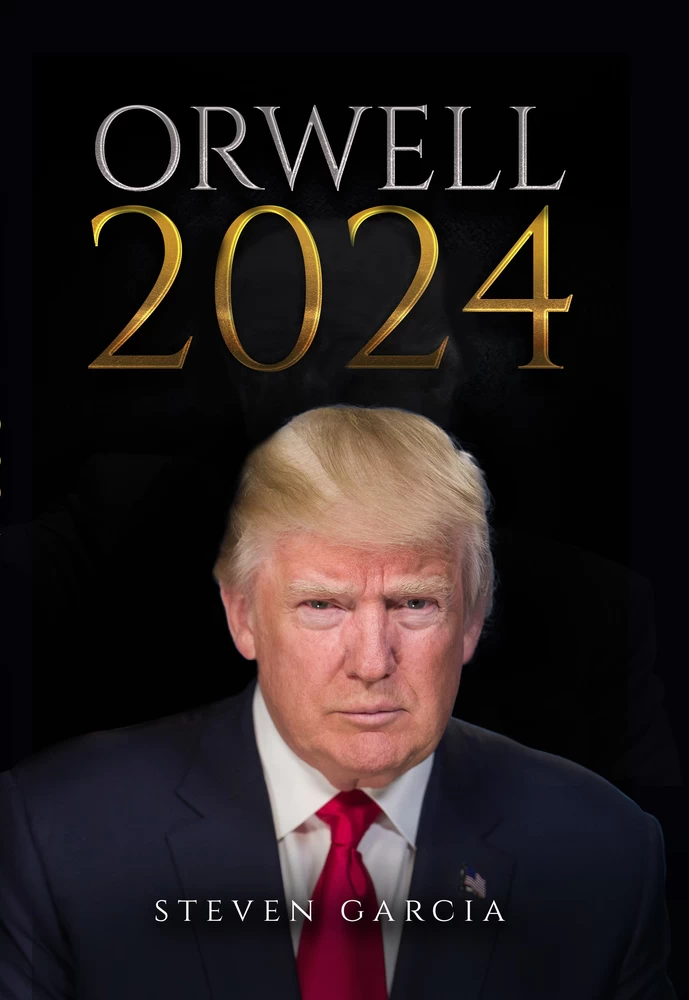

‚Orwell 2024‘ spielt im Jahr 2024. Autor Steven Garcia hat sich an George Orwells Roman ‚1984‘ orientiert.

Und Garcia mahnt energisch: „Die Diktatur, vor der Orwell im Jahr 1949, dem Erscheinungsjahr von ‚1984‘ gewarnt hatte – sie ist im Westen längst zur Realität geworden!“

Steven Garcia

Orwell 2024

Eine Dystopie

Ein großer Philosoph und Revolutionär,

zum Demokraten gereift:

Eric Arthur Blair

Besuchen Sie uns doch...

www.orwell2024.com

Facebook: Steven Garcia, Orwell 2024

Instagram: Stevengarcia

Bilharzstraße 6

72488 Sigmaringen

Ungekürzte Ausgabe

herausgegeben von Baier Media

1. Auflage Januar 2021

Umschlagsgestaltung: Carlodesign, Dominik Reuter

ISBN 978-3-9822675-0-0 (Taschenbuch)

ISBN 978-3-9822675-1-7 (eBook)

Prolog

2024 lebte Eurasien im Frieden.

Die Bombenkriege, die die Welt immer wieder in Schutt und Asche gelegt hatten, waren Mitte der 1990er-Jahre abgeklungen. Am Ende hatte das Großreich Eurasien die Gebiete Großbritannien und Irland von Ozeanien erobert, musste dafür aber auf Gebiete in Ostasien verzichten.

Der Friedensvertrag von Maastricht (1992) hatte mit Ozeanien, Eurasien und Ostasien drei annähernd gleichstarke Riesenreiche geschaffen. Ozeanien. Es bestand nur noch aus den Kontinenten Amerika und Australien.

Eurasien. Es erstreckte sich zwar noch über den europäischen Kontinent, reichte aber nur noch bis Polen im Osten und die Türkei im Süden. Es zählte 620 Millionen Einwohner.

Ostasien. Reichte von Russland über China und Indien bis Japan und galt als aufstrebende Macht.

Afrika und Vorderasien waren in unzählige von Chaos und Hunger geplagte Länder zerfallen, die niemanden interessierten.

Noch galt Eurasien als ökonomisch starkes Land. Weil die Zahl seiner Bewohner aber stark geschrumpft war, wurde im kleinen Ort Schengen 1997 der Plan geboren, die Grenzen für Zuwanderungswillige aus aller Welt zu öffnen. Ideologisch unterstützt wurde das historische Vorhaben von der sozialistischen Verfassung Eurasiens. Sie besagte, dass alle Menschen auf der Welt gleich technisch-talentiert, gleich ehrgeizig und gleich diszipliniert wären. Damit würden also alle Menschen zu gleich großem Wohlstand gelangen. Deshalb sollten alle Menschen dieser Welt auch an jedem Platz der Welt leben dürfen.

Außerdem wollte sich Eurasien durch die Aufnahme weiterer Territorien (vor allem in Nordafrika und Arabien) an die Weltspitze schieben. Endziel: die politische Einigung der ganzen Welt zu einem einzigen Superstaat – mit einer Ideologie (jener des Egalitarismus), einer Partei (jener der EUSoc), einer Sprache (Englisch), einer Währung (dem Globo) und einem Wohlstandsprinzip; dem Leben auf Kredit, beziehungsweise dem Leben mit Geld, das der Staat in seinen Notenpressen druckte.

Um ihren Weltanspruch zu unterstreichen, hatte sich die alte INGSOC (Englische Sozialistische Partei) schon 1992 in EUSoc (Eurasische Sozialistische Partei) umbenannt. In Deutschland schrieb man die EUSOC auch EUSoz.

Die EUSoc war in zwei Klassen unterteilt: jener des Inneren und jener des Äußeren Kreises. Dem Äußeren Kreis konnte jeder beitreten, der das wollte (das taten rund 13% der Bevölkerung). Zur Inneren Partei konnte nur stoßen, wer einer Gemeinwohl-Score von über 900 Punkten vorweisen konnte. Zusätzlich mussten drei namhafte Persönlichkeiten der Inneren Partei für einen bürgen (diese Hürde übersprang nur 1%).

Die EUSoc konnte man nicht direkt wählen. Man konnte sich nur für eine ihrer acht Tochterparteien entscheiden, den sogenannten Blockparteien. Da alle acht mehr oder weniger dieselben, sozialistischen Positionen vertraten, trugen sie zur besseren Unterscheidbarkeit unterschiedliche Farben. So gab es die roten Sozialisten, die „Dunkelroten“, die „Grünen“, die „Gelben“, die „Blauen“, die „Violetten“, die „Schwarzen“ und die „Rosafarbenen“. Wobei sich nur Mitglieder der Inneren Partei in die oberen Funktionen der Blockparteien wählen lassen konnten.

Eurasien bestand aus 32 Bundesstaaten mit 32 nationalen Parlamenten. In jedem von ihnen waren alle acht nationalen Blockparteien vertreten. Ihre Mandatare wurden alle fünf Jahre in freien Wahlen gewählt. Je nach Größe des Landes saßen mehr oder weniger Abgeordnete eines Landes in Brüssel, der Hauptstadt Eurasiens. Dort bestimmten sie – unter Ausschluss der Bevölkerung – den Präsidenten Eurasiens: den Großen Bruder. Dieser wiederum bestimmte dann seine Kommissare (so hießen Minister in Eurasien).

Dabei entschieden sich die nationalen Regierungen immer für ein und denselben an der Spitze: den Großen Bruder. Was kein Wunder war – hatte er doch als einziger Eurasier einen Gemeinwohl-Score von 1 000 Punkten.

Wie die Partei, so teilte sich auch die Bevölkerung in zwei Hälften: die Electi und die Proles. Eine Mittelschicht gab es nicht. Die Electi waren die obere Schicht. Sie stellten 40% der Bevölkerung. Ihre Mitglieder rekrutierten sich aus dem öffentlichen Dienst. Also, aus allen (teil-) staatlichen Behörden und Betrieben; den Schulen, Universitäten, Interessensvertretungen, Museen, Kirchen, Stiftungen und NJOs (No-Job-Organisations).

Die zweite Gruppe waren die Proles (60%). Sie rekrutierten sich aus den Arbeitern privater Betriebe. Ihre Löhne waren wesentlich geringer als die der Electi, ihre Arbeit härter. Ihre niedrigen Realeinkommen wurden gebraucht, um die Güter des täglichen Lebens günstig zu erzeugen und damit die Kaufkraft der Electi zu stärken. Außerdem entstanden so hohe Unternehmensgewinne, die in Form von Steuern an den Staat flossen. Sie wurden dringend benötigt, um den staatlichen Sektor zu finanzieren, die Electi.

Die Schicht der Proles unterteilte sich in zwei Untergruppen: in die der heimischen und die der zugewanderten Proles. Die zugewanderten hatten die heimischen Proles mittlerweile an Zahl übertroffen. Tendenz: steigend.

Für Einwanderer gab es nur drei Regeln. Sie hatte der Immigrant in dem Moment akzeptiert, als er seinen Fuß auf eurasischen Boden setzte. Damit willigte er ein

• sich eine Generation lang zu Sklavenlöhnen ausbeuten zu lassen

• ausschließlich unbeliebte, körperliche Tätigkeiten zu verrichten und

• keine politischen Forderungen zu stellen.

Dafür durfte der in seiner Heimat gescheiterte Einwanderer in einem disziplinierten Land wie Eurasien leben.

Mit der Zeit gelang auch hier der Aufstieg. Nach 20 Jahren durften viele Zuwanderer bereits leichtere Tätigkeiten verrichten und wurden etwas besser bezahlt. Mit Verleihung der Staatsbürgerschaft schafften es viele in die Schicht der inländischen Proles. Manchmal gelang sogar der Sprung in die untere Schicht der Electi, und sei es nur als städtischer Sozialarbeiter oder Elektriker in einem kirchlichen Altenheim.

Der Aufstieg zu einem angesehenen Electi gelang ohnedies nur durch Absolvieren eines marxistischen Studiums (wie der Soziologie, der Pädagogik, Philosophie oder Politologie).

Staatsfeind Eurasiens war Daniel Goldstein. Vater Emmanuel Goldstein, war in seiner Jugend sogar Parteimitglied der INGSOC gewesen. Er hatte sich aber in den Untergrund geschlagen. Dort hatte er in den 1960ern eine Konterrevolution gegen die INGSOC angezettelt. Er soll mit der sogenannten Bruderschaft, einer rechtsextremen Gruppe sympathisiert haben. Vor allem in London war es zu heftigen Kämpfen gekommen.

Aber Goldstein hatte sich verschätzt: am Ende gewann Eurasien die Oberhand und eroberte England und Irland (verlor dafür Russland). Goldstein musste nach Amerika fliehen. Dort kam sein Sohn Daniel zur Welt. Schnell gelang dem Konterrevolutionär der Aufstieg in die höchsten Kreise Amerikas. Um seinen jüdischen Hintergrund zu verbergen, färbten sich die Goldsteins ihre Haare blond. Emmanuel Goldstein nutzte seine Kontakte aus und ließ Sohn Daniel sogar einmal zum US-Präsidenten wählen.

Ihre Herrschaft übte die Zentralregierung Eurasiens über ihre vier Ministerien aus. Jedes Ministerium hatte in jedem der 32 Mitgliedsländer eine Landesvertretung. Die eurasischen Zentralen der vier Ministerien waren in Brüssel, London, Paris und Straßburg angesiedelt. Die Zahl der Beamten war unüberschaubar. Selbst in der Provinz kamen die Regional-Ministerien noch auf 100 000 Beamte und mehr.

Das eurasische Ministerium für Wahrheit (Miniwahr) saß in Brüssel. Es beschäftigte sich mit der Ausrichtung aller Medien, Schulen, Unis, sozialen Medien sowie der Staatskunst am marxistischen Gleichheitspostulat.

Das Miniwahr hatte drei Einzelabteilungen. Nach der Zahl ihrer Angestellten war die größte jene für Geschichtsrelativierung. Ihre Experten schrieben die eurasische Geschichte im Sinne der Gleichheitsideologie um. Ihr Credo: »Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert auch die Vergangenheit. Wer die Vergangenheit beherrscht, der herrscht auch in der Zukunft«.

Die zweitgrößte Einzelabteilung trug den etwas sperrigen Namen »Straßen-, Berg-, und Flussnamenvariabilisierung«. Die ideologisch wichtigste war zugleich die kleinste Abteilung: die Gesellschaft für englische Sprache. Ihr zur Seite stand die Sprachpolizei. In der Gesellschaft für englische Sprache entstand Neusprech, die Weltsprache Eurasiens – auch »Political Correctness« genannt. Im Volksmund galten ihre Beamten als »die 120%igen«.

Das Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt) saß in London. Es bekämpfte ökonomisches Denken, Wettbewerb, Welthandel und Privateigentum. Und es versorgte die Absolventen marxistischer Fakultäten mit angemessenen Tätigkeiten bei Staat und NJO. Daneben betrieb es die Eurasische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt.

Und dann war da noch das Ministerium für Liebe (Minilieb). Es saß in der »Stadt der Liebe«, in Paris. Das Minilieb beherbergte Geheim- und Gedankenpolizei. Es vaporisierte alle, die rechtes Gedankengut verbreiteten. Seine größte Waffe war das SERPH-System. Dazu betrieb das Minilieb – über die gesamte Union verstreut – 4 500 Megarechenzentren. Alle 620 Millionen EU-Bürger wurden täglich einem sozialen Rating unterzogen, das sich in einer individuellen Maßzahl ausdrückte, dem Gemeinwohl-Score (GWS). Berühmt war das Minilieb zudem auch für den 2-Minutenhass. Technisch basierte die Überwachung auf 5G.

Um den Partei-, Verwaltungs- und Disziplinierungsapparat Eurasiens zu kontrollieren, brauchte es das vierte Ministerium; das Ministerium für Freiheit (Minifrei). Das Minifrei kontrollierte die Gesetzgebung. Es hatte seinen Sitz in Straßburg. Ihm unterstanden große NJOs wie die UNO, der IWF, das Nobelpreis-Komitee oder der Eurasische Gerichtshof für Menschenrechte, EUGH – im Volksmund auch Minirecht genannt.

TEIL 1

1

„Krach!“

Mit einem dumpfen Ton verschwand der Kopf des Hammers hinter einer Gipskartonplatte. Schnaubend zog Brian das staubige Werkzeug heraus. Der nächste Hieb saß schon fester, und nach wenigen Minuten war der Spalt zu einem großen Loch herangewachsen. Sachte führte er die Spitze des Hammers hinter die nächste Gipskartonplatte. Dann ein schneller Ruck – und auch diese lag in Trümmern.

Staub lag in der Luft. Brian Miller schwitzte. Es war Samstag, der 11. Mai 2024. Brian schuftete im Wohnzimmer einer pensionierten Parteigenossin, Margaret Poppe. Sie lag wegen einer schweren Bronchitis schon seit Monaten im Krankenhaus. Die Krankheit soll vom allgegenwärtigen Schimmel in der kleinen Mietwohnung ausgelöst worden sein. Die Außenwände des alten, in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts errichteten Wohnblocks, waren nicht gedämmt. Nun sollten Heizungsrohre verlegt werden, um den Schimmel auszutrocknen. Allerdings hatten sich die Genossenschafter des Hauskollektivs gewehrt, die Arbeiten vom gemeinsamen Hauskonto zu bezahlen.

Das war bis ins Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie gedrungen, Poppes ehemaligem Arbeitgeber. Sofort meldeten sich Freiwillige, die das an den Wochenenden erledigen wollten. In sechs Wochen sollte die 81jährige Poppe (mit dem Spitznamen »Maggy«) aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bis dahin sollte die Wohnung renoviert sein.

Auch Brian Miller arbeitete im Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt). Er war dort für die Gründung von NJOs zuständig. Millers Aufgabe war es, nach gesellschaftlich angesehenen Tätigkeiten für neue NJOs zu suchen. Die Tätigkeiten durften aber nicht mit körperlicher Anstrengung verbunden sein. Miller stellte auch die EU-Anträge zur Finanzierung der neuen NJOs mit Steuergeld. Schlussendlich vergab er die heißbegehrten Stellen an verdiente Electi (mit Gemeinwohl-Scores von über 750).

Sein Vorgesetzter, Charles Radeck hatte selber acht Jahre lang ein NJO geleitet (die sogenannte »Stéphane Hessel-Friedensbibliothek«). Der Verein war nach einem kommunistischen Philosophen benannt, der die Jugend zur Revolution angestachelt hatte. In Radecks NJO hatten ein Dutzend Politologen und Soziologen gearbeitet. Sie organisierten Lesungen linker Experten zu linken Themen und kauften die Bücher linker Autoren an. Die Arbeitsbedingungen waren fantastisch: 25-Stundenwoche, Top-Gehalt - und nicht ein bisschen Leistungsdruck.

Radeck hatte Maggy, die verdiente Genossin, noch persönlich als Arbeitskollegin erlebt. Als Charles (»Charly«) Radeck vor kurzem in der Kantine erzählte, dass man Margaret Poppe helfen müsste, war Brian Miller sogleich Feuer und Flamme. Man konnte in Eurasien nämlich ordentlich Gemeinwohl-Punkte abstauben, wenn man sich um ältere Mitbürger kümmerte! Spontan bot Miller seine Hilfe an. Nur eine Woche später saß Brian in Maggys staubiger Wohnung, vor ihm ein großes Loch in der Mauer.

Brian saß vor der Wand. Im Radio machte der Moderator gerade Witze über Rechte. Wie man die Kinder von Rechten in der Grundschule erkenne? – Sie wären fit, weil sie sich vor dem Schulbesuch noch körperlich ertüchtigten! Der im Hintergrund eingespielte Applaus hysterisch lachender Menschen ließ auch Brian schmunzeln.

Brian war nicht besonders schnell. Maggys Problem ließ ihn in Wahrheit kalt. Ihm war wichtig, sich nicht zu verletzten. Jetzt war wieder Zeit für eine Pause! Müde ließ er sich auf ein altes, braunes Sofa fallen. Der Cordstoff war verschlissen. Davor ein alter, fettig glänzender Eichen-Couchtisch aus den 1960ern. Die Wände waren hier wohl irgendwann einmal weiß gewesen, dachte Brian. Nun waren sie gelbgrau und fahl. Ließen die Wohnung noch dunkler wirken als sie das ohnedies schon war.

Überall roch es nach Moder. Brian trank etwas kalten Tee, dann biss er in das mitgebrachte Jausenbrot. Miller sinnierte über Maggy. Ob die Menschen zu Maggys Zeit auch schon von Geburt an gechipt wurden? Wahrscheinlich nicht. Dabei fiel ihm ein, dass der Chip seines SERPH-Handys bereits seit 2 Tagen Störungsmeldungen an die Zentrale sendete. Ein Wunder, dass sich noch niemand bei ihm gemeldet hatte.

SERPH stand für Social Examine Rating Phone. Auf Deutsch etwa: Soziales Prüf- und Bewertungstelefon. Die Proles nannten es schlicht Handy.

Über dem Sofa hing ein brauner Kunststoffrahmen. Darin das verblichene Farbbild einer jungen Frau, wahrscheinlich Maggy Poppe. Im Hintergrund waren Teile eines kleinen Gartenhauses zu erkennen. Das Bild war sicher vierzig, wenn nicht sogar fünfzig Jahre alt. Maggy war heute 81 Jahre alt, sie hatte die schweren Bombenkriege also noch selber miterlebt. Bei dem Gedanken schauderte es Brian.

Im Ministerium hatten Brians Vorgesetzter immer wieder Maggys Einsatz für die Gesellschaft gepriesen. Obwohl sie nur einfaches Parteimitglied war, hätte sie sich immer für andere aufgeopfert. Vor ihrer Zeit im Minimarkt war sie in diversen NJOs beschäftigt.

NJO, das war das Neusprech-Vokabel für No-Job-Organisations, also Nicht-Arbeit-Organisationen. NJOs waren staatliche oder staatsnahe Stellen, die die sozialistische Gesellschaft weiterentwickeln sollten. Sie erfüllten vornehmlich soziale Aufgaben; und waren – vor allem nach dem Niedergang der Industrie – mittlerweile der größte Wirtschaftszweig des Landes. Jobs bei NJOs waren beliebt: guter Verdienst und wenig Stress – und das bei einer 25-Stundenwoche.

Brian kannte Maggys Gemeinwohl-Score nicht. Er würde wohl über 800 liegen, sonst hätte sie sich wohl keine Mietwohnung in der Karl-Marx-Allee leisten können. Brians GWS pendelte um die 640. Aber Brian war ja auch erst 38 Jahre alt. Ok, 38½.

Technisch wurde der Gemeinwohlscore durch das SERPH-System ermittelt. Ideologische Basis war der Marxismus der 1920er und 1960er-Jahre. Damals stellten sich die Sozialwissenschaft die brennende Frage: wie könnte man die als reaktionär erachtete Bevölkerung nachhaltig umerziehen? Alleine durch das sukzessive Umschreiben der Geschichte war das nicht zu machen. Denn wer kontrollierte das Gespräch zu Hause, im Kreise der Familie?

Bis zum Beginn der Digitalisierung Mitte der 1980er-Jahre hatte die Überwachungsarbeit auf zig Millionen Richtmikrofonen und Teleschirmen gelastet. Ab 1995 dann der Durchbruch! Von nun an übernahmen Internet und Mobiltelefon die Gedankenkontrolle.

Im Jahr 2024 konnten Serfys (so hießen SERPH-fähige Mobiltelefone im Volksmund) bis zu einhundert Parameter eines Menschen gleichzeitig und permanent verarbeiten und via Internet bzw. 5G-Technik vollautomatisch an die Rechenzentren senden. Dabei maßen die kleinen Maschinen physiologische Eigenschaften wie Puls und Bluttemperatur, sie maßen die Klangfarbe der Stimme („Unsicher? Aggressiv?“) und die Mimik (Überfordert?), sie analysierten die verwendeten Höflichkeitsfloskeln („Hat er »bitte« gesagt?“) und interpretierten den Gesprächsinhalt („Plauderei? Geschäftlich? – und wenn letzteres: »War es erfolgreich«?“). Die Parameter wurden in Rechnerzentren zusammengeführt und vollautomatisch nach sozialen Gesichtspunkten bewertet. Einziges Kriterium: wieviel trägt eine bestimmte Handlung eines bestimmten Bürgers zum Erreichen einer gleicheren Welt bei?

Das Serfy eines jeden Bürgers sendete via 5G-Netz permanent an dessen Volksordner. Denn für jeden der 620 Millionen Eurasier war ein eigener Volksordner angelegt – irgendwo in einem der 4 500 Rechenzentren. Datenvolumen pro Ordner: 100 Terrabyte.

Aus der Datenfülle rechneten die SERPH-Programme einen Punktewert aus – ähnlich einer Schulnote, den Gemeinwohl-Score. Er nahm einen Wert zwischen 0 und 1 000 an (bei 1 000 war man die perfekte Mischung aus einem Kommunisten und Mutter Theresa, bei 0 war man ein verkrachter Kapitalist wie Gottfried Daimler oder Henry Ford). Grundsätzlich galt: je mehr das Verhalten eines Individuums das marxistische Gleichheitspostulat beförderte, desto mehr Punkte gab es. Je individualistischer, Freiheitsorientierter eine Handlung war, desto heftiger waren die Abzüge.

Wer sich mit Bürgern von hohem Gemeinwohl-Niveau umgab, verbesserte seinen eigenen Score. Wer sich mit niedrig-gescorten Leuten abgab, schickte den eigenen in den Keller. Wer sich sozial engagierte, erhielt Punkte. Wer hingegen mit dem Flugzeug flog oder Witze über Frauen oder Grüne machte, verlor sie. Egal, was man tat – alles, einfach alles im Leben hatte Konsequenzen. Ob man sich am Arbeitsplatz oder in der Wohnung aufhielt; was man sagte, dachte oder fühlte; wie man sich gegenüber Familienmitgliedern, der Umwelt, gegenüber Freunden, Fremden oder Verwandten verhielt – alles veränderte den Score. Selbst Triviales wurde abgespeichert: welche Pizza hatte man über den Sprachassistenten bestellte? Wann hatte man die Heizung in der Wohnung eingeschaltet – und wen hatte man dort erwartet? Jede Handy-App meldete im Hintergrund an den Volksordner.

Vor allem junge, idealistische Menschen wie Brian Miller stellten weiß Gott was an, um ihren Score zu pushen. Den Proles hingegen schien es egal zu sein, wie die Partei oder die Gesellschaft über sie dachten. Auf Gemeinwohl-Konventen und Sozialausschüssen, deren Teilnahme besonders viele Punkte einbrachte, ließen sie sich selten blicken. Dabei war die Auswahl riesengroß: da waren Konvente gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Islamophobie, gegen Rechte, gegen Konterrevolutionäre, gegen christlichen Extremismus, gegen Konzerne, gegen körperliche Arbeit, und, und, und.

Durch ihre Verweigerung nahmen sich die Proles freilich jede Möglichkeit des sozialen Aufstiegs - von einer echten Beamtenkarriere einmal ganz zu schweigen. So blieb Proles oft keine Alternative, als sich in privaten Produktionsbetrieben zu verdingen. Bei geringen Löhnen und hohem Leistungspegel.

Brian hatte schon zu Schulzeiten erkannt, wie das System bedient werden wollte. Und er wollte es zu seinem Vorteil bedienen. Denn Brian Miller wollte ganz hinauf - gesellschaftlich und ökonomisch. Obwohl man das mit »ökonomisch« nicht aussprechen durfte, denn das Wort »ökonomisch« war in der Öffentlichkeit mit dem Begriff »Gier« gleichgestellt. Und ein Begriff wie »Gier« war in höchstem Ausmaß angetan, jemandes Gemeinwohl-Score in die Niederungen der Zweistelligkeit zu bombardieren. Nur Begriffe wie konservativ oder Kapitalismus waren noch schlimmer besetzt – ausgenommen, man ergänzte sie um Neusprech-Bausteine wie »Anti-« oder »-kritik«.

Die Kirchen waren Meister im Gebrauch solcher Neusprech-Anhängsel. Darum übertrafen die Gemeinwohl-Scores vieler Glaubens-gemeinschaften sogar das Niveau soziologischer Fakultäten.

Miller saß auf der Couch und grübelte: um wieviel würde dieser Arbeitseinsatz seinen Score jetzt wohl nach vorne bringen? Immerhin schuftete er ja außerhalb der Arbeitszeit! Miller grübelte: würde man ihm die Punkte erst bei Fertigstellung der Wohnung gutschreiben – oder pro Arbeitstag? Und: sollte er Maggy nicht auch persönlich im Krankenhaus aufsuchen, ein Bild mit ihr zusammen machen? Um es dann auf Instagram zu posten?

Internet-Aktivitäten hatten die SERPH-Rechner besonders schnell auf ihrem Radar. Über 40 000 Beamte waren mit Kontrolle und Zensur des Internets beschäftigt. Führer dieser Behörde war Joseph Maasmidon – ein eurasienweit anerkannter Sozialist.

Miller brauchte Gemeinwohl-Punkte. Denn wenn Miller etwas wirklich wollte, dann einen anderen Job. Wollte dem engen, stickigen Büro entkommen, wollte im Wolkenkratzer des Minimarkts um mindestens fünf Stockwerke aufsteigen. Dorthin, wo es Fenster gab. Und wo man nicht am Schweiß des Sitznachbarn erkannte, was es am Vortag in der Kantine zu essen gegeben hatte.

Doch Miller war nur Equality Private. So hießen die Sachbearbeiter im Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt). Um in eine höhere Abteilung aufzusteigen, musste man aber mindestens Equality Specialist sein. Oder noch besser: Equality Sergeant. Dazu brauchte es aber einen Score von über 700 Punkten.

Brian seufzte. Unter lautem Jammern drückte er sich aus dem durchgesessenen Sofa. Die rechte Hälfte der Wand lag bereits in Trümmern. Nun kam die linke Seite an die Reihe. Er hob den Hammer mit der Spitze vorne an und schlug ihn gegen die Mauer. Doch dem »Krach!« folgte diesmal ein »Schscht!«. Zwar hatte der niedersausende Hammer einen langen Riss in die Gipskartonplatte gegraben, doch als er den Hammer aus dem etwa 4 Zentimeter breiten und 15 Zentimeter langen Spalt herauszog, hingen zerrissene Papierfetzen daran. Verdutzt nahm Brian das Papier vom Hammer, wischte den Staub von seiner Brille und sah in den Spalt.

Er traute seinen Augen nicht. Da waren Bücher hinter der Wand versteckt! Ängstlich blickte er um sich. Hatte das Teleauge seines Handys schon Alarm geschlagen? Wohl nicht, er hatte es ja in der Küche abgelegt! Aber die Teleschirme hier im Raum? Ihre Bildschirmoberflächen waren von einer dichten Staubschicht bedeckt – und immer noch schwarz. Obwohl das nicht zwangsläufig bedeutete, dass die Kameras des Teleschirmes nicht aufzeichneten. Allerdings stand zwischen dem Riss in der Wand und dem Teleschirm der schwarzbraune, etwa zwei Meter lange Wandverbau. Brian hatte ihn in die Mitte des Raumes gerückt, um besser zur Wand zu kommen.

Unsicher zog Miller das erste Buch heraus. Es war eine Original-Ausgabe des Korans. Millers Arme begannen zu zittern. Noch nie im Leben hatte er ein unkommentiertes Buch in seinen Händen gehalten. Also eines, das weder von einem linken Verlag kam, noch von einem linken Publizisten kommentiert war. Bekannte Originalwerke gab es in Eurasien ausschließlich als kommentierte Ausgaben. Nicht selten waren 75% des überflüssigen Originaltextes durch die Analysen ideologisch versierter Sprachwissenschaftler, Historiker oder Politologen ersetzt worden. Dabei war es offiziell nicht einmal verboten, unkommentierte Bücher zu lesen. Trotzdem konnte es den Tod bedeuten.

Bedächtig blätterte er im Koran.

„Sure 5 Vers 38 Der Dieb und die Diebin: trennt ihnen ihre Hände ab als Lohn für das, was sie begangen haben, und als ein warnendes Beispiel von Allah.“

Erschrocken legte er das Buch zur Seite. Miller war wie paralysiert. Sein T-Shirt klebte am Rücken und Schweißperlen tropften von der Stirn. Obwohl er es gar nicht wollte, griff seine Hand immer wieder in den Spalt hinein. Als nächstes hatte er ein Buch von Ludwig von Mises in der Hand, »Die Gemeinwirtschaft«. Es war ein dickes Buch, und sicher hundert Jahre alt. Zumindest ließ die Papierqualität darauf schließen. Erst jetzt begriff er die Tragweite des Namens: Lud – wig – von – Mi – ses.

„Verdammt!“, entfuhr es Miller: „Ein Rechter!“

So lautete die EU-weite Bezeichnung für Menschen, die verbotene, also nicht-linke Gedanken aussprachen. Wer Kritik am marxistischen Gleichheitsideal der Partei äußerte, war etwa rechts. Kam so etwas an das Tageslicht (und es kam immer ans Tageslicht), dann verlor man Job, Vermögen und Familie. Und landete nicht selten im Umerziehungslager. Rechte Autoren wie Mises kamen in der Öffentlichkeit Eurasiens nicht vor. Sie wurden auf keiner Universität gelehrt, auf keinem Kolleg, ihr Name stand in keinem Schulbuch. Sie waren Unpersonen. Miller war der Name aber vom Besuch eines Gemeinwohl-Konventes zum Thema Hate Speech geläufig. Mises Werke hatten als abschreckende Warnung gedient, wie bürgerlich-rechtes Gedankengut die Gesellschaft aufwühlen würde.

Jetzt hielt er gerade solch ein Werk in seinen Händen! Millers Gesicht fühlte sich plötzlich wie aufgedunsen an. Sein Puls raste. Ihm wurde heiß, er musste das Fenster öffnen. Wie unter Strom las er Silbe um Silbe:

„§1. Sozialismus ist die Losung unserer Tage. Die sozialistische Idee beherrscht heute die Geister. Ihr hängen die Massen an, sie erfüllt das Denken und Empfinden aller, sie gibt der Zeit ihren Stil.“ Und auf der nächsten Seite: „Auch der Nationalismus bejaht den Sozialismus; was er ihm vorwirft, ist lediglich das, dass er international ist.“

Brian blätterte auf die erste Seite und erschrak. Da stand: Umgearbeitete Auflage, 1932 (Original 1924).

Mit Spannung blätterte er zum Vorwort:

„Der unvergleichliche Erfolg des Marxismus beruht auf tief verankerten, uralten Wunschträumen. Er verspricht ein Paradies auf Erden, ein Schlaraffenland voller Glück und Genuss und, was den Zukurzgekommenen noch süßer mundet, die Erniedrigung aller, die stärker und besser sind als die Menge.“

Miller las weiter:

„Der Marxismus lehrt, Logik und Denken, die die Ungereimtheit solcher Wunschträume entgegenstehen, beiseitezuschieben.“

Schmunzelnd musste Brian an die Hunderttausendschaften von Soziologen denken. Mit den obskursten Erklärungen versuchten sie ihre Mitbürger zu überzeugen, dass afrikanische Zuwanderer technisch genauso erfolgreich waren wie indigene Engländer.

Als Schüler hatte er das auch noch geglaubt. Beobachtungen, die er in den Jahren nach der Schule machte, hatten aber gehörige Zweifel in ihm aufkommen lassen.

Natürlich hatte er seine Zweifel niemandem mitgeteilt, auch nicht seiner Frau. Das war zu gefährlich. Denn wer sich politisch unkorrekt verhielt (so lautete das Aussprechen nicht-linker Ansichten), der wurde schnell vaporisiert. Da reichte es schon, wenn man im kleinen Kreis den Wahrheitsgehalt der Abendnachrichten in Zweifel zog. Und war man erst einmal auf dem Radarschirm der Obrigkeit gelandet, dann richteten Gemeinwohl-Konvente über den Aufmüpfigen. Von einem Tag auf den anderen verschwand man von der Bildfläche, wurde schnell zur Unperson erklärt. Der Arbeitsplatz, der blieb am nächsten Tag ganz einfach leer. Und keiner stellte Fragen. Am übernächsten Tag saß schon ein anderer da. Die Wohnadresse war aus Internet-Verzeichnissen gelöscht, Emailadressen waren wieder frei. Man war nicht einfach nur physisch weg – man war es auch digital.

Miller las weiter:

„Marx und Engels haben nie versucht, ihre Gegner mit Argumenten zu widerlegen. Sie haben sie beschimpft, verspottet, verhöhnt, verdächtigt, verleumdet. Und ihre Nachfolger stehen darin in nichts zurück.“

Miller erschrak. In der Eurasischen Union wurden die Gegner des linken Mainstreams als rechts stigmatisiert – und wie Dreck, ja schlimmer noch: wie Kriminelle behandelt. Die Presse verhöhnte und verspottete sie. Nur weil sie eine andere Meinung als die linke Presse vertrat.

Langsam wurde sich Miller der Lage bewusst. Er sollte den Bücherfund so schnell als möglich den Behörden melden! Aber irgendetwas hinderte ihn, die Augen von den zerknitterten Blättern zu nehmen.

„Der Sozialismus ist Antilogik, Antiwissenschaft und Antidenken, wie denn auch seine vornehmste Grundlage ein Verbot des Denkens und des Forschens bildet. Marxismus ist Opium für die geistige Oberschicht; für die, die denken könnten und die, die er des Denkens entwöhnen will.“

Miller schauderte es: Maggy hatte verbotene Bücher versteckt! Doch statt das Handy in die Hand zu nehmen und die Presse zu informieren, griff Brian hinter die Wand und holte weitere Bücher hervor. Und etwas Stoffliches: Brian hielt eine Dokumentenmappe in den Händen. Sie bestand aus dunkelblau bedrucktem Pappkarton, der mit Stoff überzogen war.

Vorsichtig hob Miller den Deckel an – schon fielen Zeitungsausschnitte und Fotos heraus. Behutsam hob er ein Schwarzweiß-Bild vom Boden auf. Es war vielleicht 12 mal 18 Zentimeter groß und zeigte ein junges Pärchen in seinen besten Jahren. Verliebt lächelte es sich in die Augen. »Er« – groß, stattlich mit schwarzem, streng gekämmtem Haar, steckte in einem grauen Anzug. Weißes Hemd und dünne Krawatte. Daneben stand »Sie«. Eine unscheinbare Frau mit halblangem, dunkelblondem Haar. Sie trug ein graues Kostüm, wirkte etwas pummelig. Ob das da Maggy war? Wahrscheinlich hatte das Bild einmal in einem Glasrahmen gesteckt.

Nun war Brian alles egal. Noch einmal griff er in das Loch. Sein Puls pochte, als hätte er stundenlang 100-Kilo-Steine im Stechschritt den Hang hinaufgetragen. Da war ein gelbes Buch: »GUINESS BUCH DER REKORDE 1984« stand in dicken Lettern auf dem Cover.

Zitternd blätterten Millers Finger durch die Seiten. Auf Seite 172 blieben sie stehen. Da waren einige Passagen seitlich mit Kugelschreiber angestrichen. Oben hatte jemand mit krakeliger Handschrift in blauer, mittlerweile vergilbter Tinte gekritzelt: »Die Partei lügt – in Wahrheit wurden diese Erfindungen von Nordeuropäern gemacht«.

Der Satz war doppelt unterstrichen. Die angestrichenen Passagen betrafen allesamt Erfindungen rund um Fahrzeuge. Da stand:

| Erfindung | Jahr | Erfinder |

|---|---|---|

| Erster Motorwagen | 1885 | Karl-Friedrich Benz |

| Erster Viertakt-Benzinmotor | 1867 | Nikolaus August Otto |

| Erster Kraftwagen | 1886 | Gottlieb Daimler |

| Erster Drehkolbenmotor | 1957 | Felix Wankel |

Erster Luftreifen für Fahrräder |

1988 | John Boyd Dunlop |

Brian war ratlos. Obwohl er eine hohe Affinität zu Naturwissenschaften und Technik hatte, erkannte er keinen einzigen Namen. Den Wankelmotor hätten doch Westafrikanerinnen erfunden, Martha Savindi und Julia Nyarare. Genauso wie den Fahrradreifen. Die waren doch im Afrika des 14. oder 15. Jahrhundert entstanden! Er erinnerte sich an sein altes Geographiebuch. Darin wurde Afrika als ehemals hoch industrialisiert bezeichnet. Westliche Konzerne aber hätten Privatarmeen ausgerüstet und den blühenden Kontinent erobert. Hätten alles gestohlen, was nicht niet- und nagelfest war. Selbst Straßen und Stromleitungen wurden demontiert, Brunnen und Bewässerungsgräben zugeschüttet, Stromleitungen abgebaut, Fabriken gesprengt, zehntausende Wissenschaftler umgebracht – eine ganze Industriekultur gelöscht.

Die gestohlenen Erfindungen hätten die Nordhalbkugel dann so reich gemacht wie sie es heute war. Ginge es nach den Schulbüchern, dann wäre es heute die moralische Verpflichtung Eurasiens, Afrikas Infrastruktur wiederaufzubauen.

„Der erste Motorwagen?“, murmelte Miller. „War das nicht diese Indianerin aus dem Regenwald, diese Yanomami? Aber doch niemals dieser Benz – ein Deutscher!“

„Peng!“ - ein alter Regenschirm war umgefallen. Es staubte ein wenig. Brian war zu Tode erschrocken. Plötzlich war er klar im Kopf: er hätte diesen Fall sofort einer Zeitung melden müssen! Verlage, Buchhändler und Zeitungen wurden von Parteimitgliedern des Inneren Kreises herausgegeben (die angestellten Journalisten selber distanzierten sich offiziell zwar von der Partei, um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren, teilten aber deren Ansichten).

Allerdings wäre die Meldung des Bücherfundes einer offiziellen Anzeige Maggy Poppes gleichgekommen. Dann hätte es eine Untersuchung gegeben. Miller hätte sich öffentlich von dem »rechten Schund« distanziert – und alles wäre gut gewesen.

Aber Brian Miller, der in seinem Leben immer das Richtige getan hatte, um weiterzukommen, dieser Miller tat dieses eine Mal das Falsche. Mit einem schnellen Ruck riss er die Seite aus dem »Guiness Buch der Rekorde 1984«, faltete sie zusammen und steckte sie in seine linke Hosentasche. Dann packte er die Bücher mitsamt der dunkelblauen Mappe in die schwarze Sporttasche, in der er seine Jause aufbewahrte. Er vergewisserte sich, dass nichts mehr hinter der Mauer war. Dann begann er, wie ein Irrer auf die Wand einzudreschen.

Er hatte Einiges aufzuholen! Und er wollte ja nicht gleich die Teleschirme nervös machen. Die konnten nämlich von sich aus aktiv werden. Etwa, wenn sie jemand beim Arbeiten wahrnahmen, und die theoretisch dafür notwenige Zeit nicht mit der tatsächlich aufgewendeten übereinstimmte.

Zwei Stunden später lagen die Reste der gesamten Gipskartonwand auf der Ladefläche eines Pritschenwagens. Der alte Toyota war ein Oldtimer, lief noch mit Diesel. Er gehörte einem Arbeitskollegen. Am Vortag war in den Wagen eingebrochen worden, Teleschirm und Navi fehlten deshalb. Weil in der Werkstatt kein Termin frei war, wurde die eingeschlagene Beifahrerscheibe notdürftig mit Karton und braunem Paketband verklebt. Die verdunkelte Scheibe störte Brian nicht im Geringsten. So konnten die Kameras entlang der Straße das Auto weniger leicht ausspähen.

Um siebzehn Uhr lud Miller seinen Schutt ab. Als der Pritschenwagen vom Gelände des Entsorgungsplatzes rollte, ließ die Anspannung etwas nach. Miller bog rechts ab und fuhr die Straße langsam hinunter. Seine Blicke suchten nach der Tasche. Sie lag am Boden vor dem Beifahrersitz. Was sollte er nur machen?

Brian grübelte. Würde man im Rahmen einer Untersuchung denn nicht seine Fingerabdrücke auf den Büchern finden? Dann könnte man ja schließen, dass er von Poppes rechten Gedanken infiziert worden wäre! Oft reichten schon zwei falsche Klicks auf Facebook, um auf SET (Second English Television) als Rechter zum Gespött gemacht zu werden. Selbst wenn alle Vorwürfe im Sand verlaufen würde – am Ende bliebe immer etwas hängen! Das könnte seinem Score schaden, und seiner Karriere.

Brian malte sich gerade aus, wie er mit hundert anderen Proles am Fließband stand und Regenschirme im Akkord zusammensteckte. Die Luft in der Maschinenhalle war stickig und feucht. Er schwitzte am ganzen Leib. Das metallene Klappern der Maschinen verhinderte jede Kommunikation. Schweißtropfen klatschten auf seine Brille.

Vollbremsung!

„Scheiße!“ Brian flog in seinen Gurt.

Der Wagen hatte vollautomatisch an einer roten Ampel gehalten. Miller spielte alle Varianten durch: sollte er der Presse das Material anonym zuspielen? Dann würde Maggy zum Thema im nächsten 2-Minutenhass werden – und das auf ihre alten Tage! Das Land würde über sie herfallen und am Ende würde sie doch vaporisiert werden. Wo sie doch ihr ganzes Leben den Armen gewidmet hatte – das hatte sie sich nicht verdient! Und außerdem: um das anonyme Paket zu ihm zurückzuverfolgen, dazu brauchte es in diesen Tagen wahrlich keinen Sherlock Holmes mehr. Der Chip im Arm verriet dem System, wann Miller in der Nähe welchen Briefkastens gewesen war, und was er dort gemacht hatte.

Zu sich nach Hause gehen konnte Miller aber auch nicht, denn da war ja Betty. Seine Frau war eine »Hundertsexprozentige«. So nannte man jene fanatischen Parteianhängerinnen, die von Kindesbeinen an ihr Leben dem Gemeinwohl opferten. Mit siebzehn hatte Betty einen inhaftierten Kriminellen geheiratet (als der nach drei Jahren rauskam und Betty halbtot schlug, ward sie flugs wieder geschieden). Dann war sie vier Jahre mit einer lesbischen Frau zusammen. Und das, obwohl sie heterosexuell war. Sie wollte einfach nur beweisen, dass es keine Rolle spielte, ob man sich gerade als Mann, als Frau oder als Birke fühlte – oder als alles drei zusammen. Am Ende war die Lesbe mit einer anderen durchgebrannt.

Dann wurde Betty Krankenschwester. Dieser Beruf verband den hehren Gedanken des Helfens mit den Annehmlichkeiten eines öffentlich Bediensteten. Betty war also Pflegerin, als sie dem aufstrebenden Beamten Brian Miller begegnete. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Mit Anlaufschwierigkeiten. Denn Betty wollte zwar ein Kind – aber ihre Zeit nicht mit Schwanger-sein vertrödeln. Keinesfalls wollte sie »wie die faulen, reaktionären Proles« zu Hause bei ihrem schreienden Balg herumhängen. Besser sich verwirklichen – das lernte man schon in der Schule. Deshalb adoptierten die beiden ein vierjähriges Kind aus Bolivien: Rose Horatia. Heute ist Rose sieben Jahre alt. Der Kindsmutter, eine indianische Proles, hatte die Importfirma etwas Geld zugesteckt.

Miller konnte also weder zu seiner Frau gehen, noch zu irgendeinem Freund. Streng genommen hatte er auch keinen – weil niemand in Eurasien Freunde hatte. Außer auf Facebook oder Instagram. Denn jede Kommunikation barg stets die Gefahr einer Enttarnung als vermeintlich Rechter; und so war die eurasische Gesellschaft von extremer Selbstkontrolle geprägt – und seelischer Einsamkeit.

Wer im Gespräch nicht jedes Wort bedachte, wurde schnell zurückgepfiffen: „Das war jetzt aber nicht gerade politisch korrekt!“, entrüstete sich dann sein Gegenüber. Sich politisch korrekt auszudrücken bedeutete, die von der Partei erfundene Sprache, Neusprech zu verwenden. Damit übernahm man automatisch auch das »moderne, linke Denken« der Partei.

Gefährlich auch das Mittagessen in Kantinen: man saß am Tisch zusammen, kleine Runde, kannte sich vom Arbeitsplatz. Da reichte eine flapsige Bemerkung über NJOs, und „dass die auch nicht gerade das Arbeiten erfunden hätten!“ – Zack, schon stand man im Büro des Vorgesetzten. Der redete dem Unvorsichtigen dann ins Gewissen: „Denken Sie doch an den guten Ruf der Firma!“

Selbst zu Hause lauerte Gefahr. Wer glaubte, im Freundeskreis Witze über Zuwanderer machen zu dürfen, nur weil die mit acht Kindern und zwei Ehefrauen mehr Sozialhilfe kassierten als fünf heimische Proles-Familien mit körperlicher Arbeit, der kriegte schnell mal Post von der Justiz. Weil er vom besten Freund oder gar dem eigenen Kind angeschwärzt worden war (vor allem wenn dieses bei den Kinderspitzeln war).

Eurasienweit waren im letzten Jahr über 6 Millionen Hinweise über ökosozial-unerwünschtes Verhalten eingegangen. Eine Million davon über die Eltern-Denunzierungs-Website des Wahrheitsministeriums (»Der kleine General erzieht jetzt seine Eltern!«).

Auch im Internet hatte man auf der Hut zu sein. Einen süffisanten Kommentar gelikt – weil Soziologen eine vierköpfige Familie mit 2 600 Globo netto im Monat als armutsgefährdet bezeichneten? Da schaltete das Serfy schnell auf Neoliberalismus-Alarm.

Im Alltag gab es immer irgendjemanden, der sich schnell ein paar Gemeinwohl-Punkte verdienen wollte. Der Verräter kam auf´s Titelblatt, wurde für gutdotierte Preise vorgeschlagen. Der Verratene hingegen hatte schlechte Karten. Beharrte er auf seinen rechten Thesen, war ein One Way-Ticket in die Hölle fix gebucht.

Hinter Miller hupte jemand. Erschrocken blickte er sich um. Da - ein freier Parkplatz! Eine kleine Lücke, mitten zwischen großen Lastern. Im Nu war Millers kleiner Pritschenwagen eingeparkt. Er wischte sich den Schweiß von seiner Stirn und atmete tief durch. Da bemerkte er, dass die beiden 360 Grad-Kameras, die an den Lichtmasten am Gehsteig installiert waren, von den LKWs verdeckt wurden. Der Toyota stand quasi in einem toten Winkel.

Mit dem Aufkommen des Mobilfunkstandards 5G hatten Lawinen von Antennen Einzug in Eurasiens Städte gehalten. Die kleinen sahen wie Igel aus: sie hatten kleine Stacheln, nur eben aus Metall. Jeder Laternenpfahl, jede Ampel, jeder Balken, der über die Straße ragte, jedes Gebäude: auf beinahe jedem Bauteil Eurasiens prangte eine solche 5G-Antenne. Und jede war mit einer hochauflösenden 360-Grad-Kamera versehen, die permanent filmte, fotografierte und lauschte.

Die Daten wurden in Echtzeit in die einzelnen Volksordner der Bürger überspielt und einsortiert. Am Ende hatte der Staat von jedem Tag eines Eurasiers ein 24-Stunden-Video. Und das aus mehreren Perspektiven.

Miller stellte den Motor ab. Ängstlich beobachtete er den menschenleeren Gehsteig. Seine linke Hand suchte mit kreisenden Bewegungen nach der Tasche. Da war der blaue Ordner! Miller zog ein verblichenes Farbbild heraus. Es zeigte Margaret Poppe im Arm eines großen Mannes. Im Hintergrund war ein Gartenhaus aus groben Holzbohlen zu erkennen. Es stand inmitten eines gepflegten Gartens mit Blumen und sorgfältig gestutzten Büschen. Irgendwie erinnerte ihn die Blockhütte an jene auf dem Bild in Maggys Küche. Zitternd wendete Brian das Bild. Mit feinem Bleistift standen die in Handschrift geschriebenen Worte: »Mit Oscar, Gunnar-Myrdal-Weg 69b«.

In Eurasiens Schulen lernten die Kinder schon seit langem keine Handschrift mehr. Wäre zu konservativ, hieß es. Außerdem bräuchte es für digitale Geräte ja keine Handschrift.

„Gunnar-Myrdal-Weg?“ Wo hatte Brian Miller das schon mal gehört?

Selbst wenn das Navigationsinstrument seines Pritschenwagens nicht gestohlen worden wäre – er hätte die Adresse nicht eingeben können. In Millisekunden wäre er auf dem Radar des Ministeriums für Liebe gewesen. Ein automatisierter Anruf hätte in gefragt, warum er dorthin fahre und was er dort vorhabe. Das System würde wissen wollen, warum er nicht den öffentlichen Bus nehme und warum er mit einer Individualfahrt unnötig CO2 produziere.

Brian versank in Gedanken: Gunnar-Myrdal-Weg. War er dort nicht schon einmal gewesen? Bilder aus der Kindheit tauchten auf: ein altes Ehepaar in einem kleinen Bungalow. Niedere Decke, winziges Wohnzimmer mit großen, gläsernen Terrassentüren. Davor ein kleiner Pool im Schatten großer Bäume. Tante und Onkel... die eigentlich keine echten Tanten und Onkel waren, sondern Freunde der Familie. Thujen-Hecken, sauber geschnitten. Wie hießen die beiden schnell noch mal, Tante Harriet und...?

Gemeinsam mit der Mutter waren er und Bruder Robert immer wieder mal zum Baden eingeladen gewesen, hatten unbeschwerte Stunden verbracht. Wenn sie von der Bushaltestelle zu Tante Harriet gingen – war da nicht dieser Myrdal-Weg gleich um die Ecke gewesen? Da war doch diese Gartenhaussiedlung aus den 1970ern; die mit den großen alten Bäumen! Langsam kamen die Erinnerungen.

Ohne über die Konsequenzen seines Handelns nachzudenken, parkte Miller aus der engen Lücke aus. Dann fuhr er in jene Richtung, in der er das Gartenhaus vermutete. Miller zitterte am ganzen Leib, als ob er Hunger hätte. Er fuhr so unauffällig wie nur irgendwie möglich. Also nicht zu schnell – und auch nicht zu langsam! Ein Glück, dass der Wagen einem hohen Funktionär gehörte. Da lösten die SERPH-Systeme nicht so schnell Alarm aus.

Es war stockfinster, als Miller das Proles-Viertel erreichte. Die Straßen waren ungepflegt, Laternenmasten Mangelware. Damit war aber auch die Dichte an 5G-Kameras niedriger. Jetzt noch schnell unter der düsteren Autobahnbrücke hindurch, und nach einem Kilometer scharf rechts abgebogen.

Und tatsächlich – auf dem digitalen Straßenschild stand Gunnar-Myrdal-Weg. Behäbig steuerte der Pritschenwagen durch Pfützen und Schlaglöcher. Wo der Asphalt fehlte, ging es über alte Pflastersteine. Und überall lag Unrat. Da waren Reste eines rostigen Fahrrades. Es lehnte an einer großen Birke. Davor ein kleiner See schwarz glänzenden Wassers. Er nahm die Hälfte der Straße ein. Gehsteige konnte Brian nicht erkennen. Wofür denn auch? Menschen waren nicht zu sehen.

Da die Nummern der etwas nach hinten versetzten Häuschen von der Straße aus nur schlecht zu erkennen waren, musste Miller immer wieder anhalten. Die Häuschen hier schienen alle gemauert zu sein, vom Holzbohlenhaus Maggys keine Spur. Ob es irgendwann einmal einem Ziegelbau gewichen war?

Automatische Vollbremsung – schon wieder! Miller hatte übersehen, dass der Weg hier eine scharfe Linkskehre machte – und sogleich zu Ende war. Nun saß er also hier: in einem fremden Auto, in der schwärzesten Nacht des Jahres, in der trostlosesten Gegend einer an sich schon trostlosen Stadt! So trostlos, dass die Partei hier nicht einmal Kameras angebracht hatte!

Verzweifelt stieg Miller aus und lehnte sich an einen Stromkasten. Er fror. Sein Blick verlor sich in der vor Regennässe schwarz glänzenden Straße. Da bemerkte er, dass er an einem Wiesengrundstück vorbeigefahren war. Wahrscheinlich, weil kein Gartenhaus darauf zu sehen war. Das Grundstück war keine 20 Meter lang. Links und rechts liefen im rechten Winkel Zäune nach hinten, verloren sich im Dunkel. Wie in Trance spazierte Brian auf das Grundstück zu, die Sporttasche lässig um die Schulter gehängt. Je näher er kam, desto weiter schien sich das Grundstück nach hinten zu erstrecken.

Das Gras stand meterhoch, ausgewachsene Büsche verdeckten die Sicht. Hierher drang kein Laternenschein. Millers Schuhe versanken in kalten Pfützen, Zweige schlugen ihm ins Gesicht.

Und dann die Sensation: da war ein altes Holzhaus! Die Umrisse passten exakt zu jenem Bild, das Miller im Kopf hatte. Unsicher blickte er hinter sich. Konnte man ihn etwa sehen? Sein Serfy hatte er jedenfalls im Wagen gelassen. An der Vorderseite des Hauses war eine Veranda. Vor der Türe türmte sich Sperrmüll auf, die Fenster waren mit schmiedeeisernen Gittern versehen. Auch seitlich der Hütte lag Bauschutt, überdeckt von tiefhängenden Fichtenzweigen.

Da, an der hinteren Seite – eine Eingangstüre! Doch leider verschlossen. Geschickt drückte Miller eine Scheibe aus dem morschen Fensterrahmen und öffnete die Türe durch das Fenster. War da nicht ein kleiner Tisch? Und stand da nicht eine alte Nachtwächterlampe auf dem Tisch? Und da – ein altes Feuerzeug! Schnell waren ein paar Teelichter zum Leuchten gebracht.

Volltreffer! Die Hütte bestand aus einem großen länglichen Raum, der mit Fichtenholzpanelen verkleidet war. Die schmälere, zur Straße gerichtete Seite beherbergte die Haupteingangstüre, dahinter (draußen) die Veranda.

An der hinteren Wand stand ein Rattan-Ausziehsofa in gelbrotem Karo. Links und rechts davon zwei weiße Plastikstühle. In der Mitte des Raumes stand ein kleines Rattan-Tischchen. Auf ihm brannten jetzt die Kerzen. An den Wänden hingen viele Fotos. Am häufigsten waren die junge Margaret Poppe und ihr Mann, dieser Oscar zu sehen.

Erschöpft ließ sich Miller auf das alte, modrige Sofa fallen. Wenn ihn jemand vom Ministerium so sehen würde! Radeck etwa, was würde der jetzt sagen? Was sollte er Betty sagen, wenn sie heute wissen wollte, wo er den Abend über gesteckt hätte? Ob sie sein Bewegungsprotokoll anfordern würde?

Angst überkam ihn. Hastig zog Miller die Bücher mitsamt der Dokumentenmappe aus der Tasche. Seine Blicke durchsuchten den spärlich erleuchteten Raum. An einem alten, dunkelbraunen Wandkasten blieben sie hängen. Die schwere Vollholztüre knarrte beim Öffnen. Brian ertastete einen Stapel voller Decken. Flugs waren Maggys Bücherschätze darunter geschoben.

Jetzt entdeckte er auf dem Rattan-Tischchen etwas Metallenes: es war ein alter Schlüssel. Ob der wohl in das Schloss der Seitentüre passte? Er passte!

Müde verließ Brian die Hütte. Draußen legte er den Schlüssel unter einen alten Ziegel. Dann hastete er – ohne sich auch nur einmal umzusehen – zum Auto. Die Fahrertüre stand halboffen als er kam. Es schien niemandem aufgefallen zu sein!

Um 23:00 öffnete ihm eine genervt wirkende Ehefrau die Haustüre.

2

„Klack – klack, klack – klack - klack. Klack.“

In flinkem Stakkato klimperten Anna Hardys Fingernägel auf der Tastatur. Da konnte doch etwas nicht stimmen! Hardy arbeitete beim MIRROR, dem bekanntesten Nachrichtenmagazin Englands.

Es war Montag und schon knapp vor zehn. Schon eine Viertelstunde bemühte sich die Journalistin, sich im System anzumelden – doch ohne Erfolg. Immer wieder gab sie Namenskürzel und Passwort ein, doch statt ihrem Familiennamen erschien der einer fremden Person: Anna Knightly. Das verrückte dabei: alle anderen Daten, die am Bildschirm zu lesen waren, stimmten mit den ihren überein. Da war ihr Bild, ihre Funktion im Verlag und ihr Gemeinwohl-Score.

Hardy klickte auf das Feld Gemeinwohl-Score. Sofort erschien die Bepunktung ihres gestrigen Tages – aber eben unter fremdem Namen; eben dieser Anna Knightly. Sie überflog den gestrigen Sonntag – und schluckte. Da stand ein Minus von 0,825 Punkten!

Anna war verdutzt, hatte sie doch mit einem Zuwachs gerechnet. Natürlich wusste sie, dass man sich als normaler Mensch moralisch immer ein bisschen besser einstufte als dies die soziologisch ausgeklügelten Computer-Programmen taten – aber gleich ein Minus?

Sie las die knappe Begründung: sie hätte für 2:12 Minuten Eigennutz-orientiertes Verhalten an den Tag gelegt. Kurz schob Hardy ihr Problem mit dem verkorksten Systemeinstieg beiseite und klickte weiter. Ein Fenster poppte auf. Darin war Schwarz auf Weiß zu lesen: „anna.knightly.15.02.85,DVR42587541LON.verwendet12.05.2024/11:21:10.gier.profit.in.gespräch.bis.12.05.2024/11:23:22.materialist.verhalten.diagnost,perspiration+11%/pulse.68+4/rate.speaking-7%/voice177Hz+4“.

Am Seitenrand dann die Erklärung: Anna Hardy hätte mit langsam werdender Stimme die Wörter Gier und Profit verwendet. Dabei wäre ihr Puls angestiegen, ihre Haut hätte um 11% mehr Schweiß als üblich produziert.

Ratlos ließ Anna den gestrigen Tag revuepassieren. Da ging ihr ein Licht auf! Sie war bei einer Freundin zum Frühstück eingeladen. Beiläufig hatte sie der Freundin geraten, sich doch einen Kaffeeautomaten anzuschaffen, ihre ganze Familie könne davon profitieren. Sie solle doch bloß ihren Sohn Fred beobachten, wie gierig der eine Tasse nach der anderen in sich hineinleere.

Dass SERPH-Telefone Situationen falsch interpretierten, kam immer wieder vor. Immerhin analysierte sie Tag und Nacht jede einzelne Bewegung eines Menschen und dessen Umgebung auf ihre öko-soziale Moralgüte hin.

Alle Daten, die das SERPH-System untertags sammelte, wurden von Mitternacht bis 4 Uhr morgens ausgewertet und in Form aktualisierter Gemeinwohl-Scores in den 620 Millionen Volksordnern abgelegt. Ab 4:01 konnten sie über das Serfy abgerufen werden. War man mit seiner automatisierten Bewertung unzufrieden, konnte man diese binnen 24 Stunden beeinspruchen.

Anna drückte den Button mit dem GWS-Einspruchsformular, da öffnete sich eine Fehlermeldung: „Anna Knightly – bitte einloggen!“

Anna sah sich den Report an: es war ihre DVR-Nummer! Anna checkte die Einstellungen. Tatsächlich: selbst die Adresse des Benediktinerinnen-Heimes, in dem sie groß geworden war, stimmte: Paul-Bronfstein-Platz 4a. Sogar ihre Bewegungsdaten waren korrekt aufgezeichnet worden. Auch, dass sie gestern achtmal auf der Toilette war, und dass sie beim letzten Mal 20 Minuten lang geblieben war. Das alles stimmte. Anna schmunzelte: das Apothekensymbol rechts neben dem Gemeinwohlbericht empfahl ihr ein bekanntes Medikament gegen Durchfall. Daneben blinkte nervös ein grünes Dreieck: es warnte vor dem heimlichen Konsum rechter Literatur auf der Toilette. Darunter das rote Sozio-Symbol. Es mahnte Anna, nicht so viel Zeit alleine zu verbringen. Deshalb schlug es Anna vier Personen in ihrer näheren Umgebung vor, die sich ebenfalls gerade einsam fühlen könnten.

Wie viele Journalisten war Anna nur äußeres Mitglied der Partei. Es war ihr wichtig, nach außen hin ein gewisses Maß an ideologischer Unabhängigkeit auszustrahlen. Was natürlich nicht gleich hieß, das ideologische Staatsgrundziele der »totalen Gleichheit aller Menschen« in Frage zu stellen. Alleine der Gedanke schien ihr schon absurd.

Es war ja auch nicht schwer zu kapieren: alle Erdenbürger waren exakt gleich talentiert, gleich ehrgeizig, gleich diszipliniert und gleich friedfertig. Folglich müssten auch alle Menschen dieser Welt irgendwann auch gleich viel besitzen und gleich zufrieden sein. Doch weil die Kluft zwischen den Schichten nicht und nicht kleiner wurde (wie Heerscharen von Soziologen immer wieder auf´s Neue enttäuscht feststellten), schlossen sie, dass die Reicheren ihren Wohlstand den Ärmeren wohl gestohlen haben mussten. Sie mussten diese offensichtlich ausgebeutet, ausgetrickst und durch das Einziehen gläserner Decken diskriminiert haben.

Deshalb brauchte es die Medien. Journalisten wie Anna sahen es als ihre Lebensaufgabe an, diese gläsernen Decken, die die Ärmeren am Aufschließen zu den Reicheren hinderten, sichtbar zu machen und zu bekämpfen.

Besonders stark widerte Anna die Weltverschwörung gegen Afrikaner an. Wo immer in der Welt sich Afrikaner ansiedelten, verdienten sie weniger als die anderen Bevölkerungsgruppen. Sie lebten in labileren Beziehungen, waren krimineller und öfter drogenabhängig als die anderen. Anna konnte sich das nur so erklären, dass es eine gigantische Weltverschwörung geben musste. Eine, in der sich sechseinhalb Milliarden Menschen gegen eine Milliarde Afrikaner verschworen haben musste.

Um diesen geheimen Bünden auf die Schliche zu kommen, musste man sich als Redakteurin immer wieder in die kranken Gehirne von Rechten und Rassisten hineinversetzen. Das war gefährlich. Denn die Gedankenpolizei war schnell zur Stelle, wenn die Mobiltelefone Kontakt mit vermeintlich Bürgerlichen meldeten. Das brachte dann nicht nur die Person mit rechten Gedanken in die Bredouille – sondern alle Personen, die sich in der Nähe des Bösewichtes, beziehungsweise dessen Serfys aufgehalten hatten. Sie alle wurden vom SERPH-System erfasst und an die Behörden gemeldet – oder an die Presse.

Ebendiese Anzeigen waren das tägliche Brot des MIRRORs und seiner bunten Ableger: Star und PICTURE.

Der Star war ein linkes Magazin mit Bildern nackter Frauen und viel Moral. Letztens hatte der Star behauptet, die 64jährige, verrunzelte Ehefrau des linken Präsidenten Frankreichs wäre objektiv hübscher als das 35-jährige Fotomodell, mit dem der rechte US-Präsident verheiratet war. Damals hatte sogar Anna ihre Stirne runzeln müssen.

PICTURE hingegen war ein Revolverblatt für männliche Proles; großformatige Bilder, viel Fußball und flammende Appelle, dem Rechtsextremismus zu entsagen.

Wurden der Presse kleinere Gemeinwohl-Vergehen angezeigt, oblag es Redakteuren wie Anna Hardy, wie sie damit umgingen. Oft reichte ein scharfer Artikel, um den Linksabweichler zur Vernunft zu bringen. Etwa: »Mietenhai flog jahrelang mit dem Flugzeug in den Urlaub – sein CO2-Footprint scherte ihn so wenig wie die Menschen in seinem Haus!« (Mietenhai war Neusprech und hieß Vermieter). Nach der Veröffentlichung verlor er Freunde und Gemeinwohl-Punkte. Beharrte er dann immer noch auf seiner rechten Meinung, schalteten sich Gerichte und Verbände ein. Die deckten den Unbelehrbaren mit Anzeigen wegen Verhetzung und Beleidigung ein. Das rief dann auch die Antira auf den Plan. Die demonstrierte vor dem Haus des rechten Recken, verprügelte die Kinder. Spätestens dann waren auch Familie, Job und Sparbuch weg. In letzter Konsequenz wurden solche Volksschädlinge einfach vaporisiert.

Manchmal kamen solche Fälle auch vor einen Gemeinwohl-Konvent. Dieser bildete einen bunten Schnitt der Gesellschaft ab. Da waren einmal die Absolventen marxistischer Fakultäten (vor allem der Soziologie, Philosophie, Politologie und Psychologie. Manchmal auch der Erziehungswissenschaft und der Volkswirtschaft). Dazu gesellten sich Gewerkschafter, Sozialpolitiker, Gender-, Feminismus- und Rassismus-Beauftragte. Immer mit dabei: die Experten der Sprachpolizei. Abgesandte des Miniliebs prüften, ob sich die Geschichte für den 2-Minutenhass verwenden ließ. War selbst vaporisieren noch zu wenig, koordinierte das Minilieb auch die Verfrachtung in Gemeinwohl-Camps (auf Neusprech auch Lustlager genannt). Dort wurden sie moralisch auf Kurs gebracht, oft ein Leben lang.

Anna Hardy starrte zum Fenster hinaus. Ob Kollege Herb von Zimmer 32 helfen konnte? Für einen Gemeinwohlpunkt machte der doch alles! Doch Fehlanzeige. Auch Herb gelang es nicht, Annas Namen auf den Schirm zu zaubern.

Plötzlich, Anna hatte sich gerade eine Tasse Tee geholt, fuhr ihr Rechner wie von Zauberhand gesteuert von alleine runter – und dann wieder rauf. Und plötzlich stand Anna Hardys korrekter Name auf dem Schirm: Anna Hardy.

„Geht doch, Scheiß-Ding! – Oh, Entschuldigung, ich meinte: du liebes Ding!“ murmelte Anna erleichtert (um ein Haar hätte Anna eine weitere Kürzung ihres Gemeinwohl-Scores riskiert).

Mit zwei Stunden Verspätung begann sie ihre Arbeit. Es mussten drei Presseaussendungen der staatlichen Presseagentur zu MIRROR-Geschichten umgeschrieben werden. Natürlich, ohne kritisch zu recherchieren. Wer sich als Redakteur nämlich selber Gedanken machte, der musste sich dem Vorwurf aussetzen, die Datengüte einer staatlichen Quelle anzuzweifeln. Außerdem wollte man sich nicht die Blöße geben, ideologisch-korrekt formulierten Direktiven geistig nicht folgen zu können. Beispiel Goldstein: egal, was der Konservative tat und sagte – es war stets zu 100 Prozent schlecht. Es war daher nicht die Aufgabe eines guten Journalisten, Meldungen über Goldstein auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Man musste nur herausfinden, warum genau eine konkrete Goldstein-Handlung schlecht war.

Mittlerweile war es 17 Uhr geworden, und Anna wollte eben ihre Sachen packen. Da kam er wieder, dieser Schmerz. Verkrampft schloss Hardy ihre Augen. Ihr Unterleib tat höllisch weh. Das tat er immer bei Wetterumschwung, oder wenn sie unzufrieden war. Medizinisch war das schon lange abgeklärt. Die letzte Ärztin hatte sie sogar aufgefordert, sich wegen dem lächerlichen Bauchzwicken nicht so anzustellen. Jede weitere Behandlung wäre eine Verschwendung von Steuergeldern, meinte sie.

Gedankenverloren schlenderte Hardy in die Tiefgarage. Da stand sie nun vor ihrem Auto und hielt inne. Ihr war, als bekäme sie keine Luft zum Atmen, ihr Unterleib schmerzte, und ihr war richtig übel. Statt die Türe zu öffnen, drehte sie sich einfach um und schritt die Tiefgaragenabfahrt hinauf. Als sie an der Straße oben war, fühlte sie sich besser.

Erleichtert blinzelte sie in den dunklen Himmel. Eine kühle Meeresbrise strich über ihr Gesicht. Ihr Kopf war gedankenleer. Ohne ein konkretes Ziel vor Augen, schlenderte sie die Straße entlang.

Anna musste niemandem Bescheid sagen, sie war Single. Ob sich die Sprachassistentin ihres Handys Sorgen machte? Ein bisschen Kopf auslüften – das müsste doch erlaubt sein, oder?

Anna kam zu einer Bushaltestelle. Gerade fuhr ein Autobus mit dem Schild »East End« in die Haltestelle ein. Ohne zu zögern stieg sie ein. Den linken Oberarm an die Chiplesestelle im Bus gehalten, dann zum nächsten Fensterplatz. Leise surrend nahm der Wasserstoffbetriebene Bus an Fahrt auf.

Nach einer Weile wurde die Gegend, die an Annas leeren Blicken vorbeizog, immer schmuddeliger. Die Häuserfassaden waren dunkel vor Schmutz, die Straßenlöcher wurden größer. Frauen sah man keine mehr. Und wenn, dann waren sie verschleiert. Die älteren Männer trugen wallende Tücher, oft in Weiß. Anna wechselte den Bus, gelangweilt blickte sie ins Schmuddelwetter, das an ihr vorüberzog. Als sie an einem heruntergekommenen Backsteingebäude vorbeikam, erhellte sich mit einem Male Annas Gesicht. Es war jener Ort, an dem sie bis zu ihrem 18. Geburtstag gelebt hatte: das Waisenhaus am Bronfstein-Platz!

Der Baukörper war etwa fünfzehn Meter nach hinten versetzt. Große Linden standen vor dem alten Haus. Ohne zu zögern, sprang Hardy aus dem Bus. Jetzt war alles klar: sie hatte sich nach ihrem alten Heim gesehnt! Lag wohl an dem Namenswirrwarr auf dem Firmen-Rechner heute Morgen. Egal. Hier, am Bronfstein-Platz, da hatte niemals jemand an ihrer Identität gezweifelt. Wenn sie sich recht entsann, hatte sie hier sogar die glücklichste Zeit ihres Lebens verbracht. Und zwar als Anna Hardy.

Langsam schlurfte sie zu einer alten, vermoderten Parkbank. Was wollte sie jetzt tun? Ihr Kopf war leer, und ihr Körper schmerzte. Heute mehr als sonst. Wieder musste Anna an ihr Serfy denken. Wenn ihr Assistent sie fragte: welchen Grund hatte sie, jetzt hier zu sein?

„Anna?“ „Anna!“

Anna hatte das Rufen anfangs gar nicht gehört.

„Anna Hardy!“ Eine alte Dame stand neben Anna, eine Tragetasche in der Hand. Sie stützte sich auf einen Gehstock.

„Greta Boskovich!“, entkam es Anna wie aus dem Mund geschossen. „Das ist doch nicht möglich!“ Greta war Anna Hardys liebste Erzieherin gewesen. Anna durfte sie sogar Gretchen nennen.

„Was machst du denn hier – ich kann doch noch Anna zu Dir sagen?“ Die alte Frau strahlte über das ganze Gesicht. Und noch ehe Anna es sich versah, wurde sie schon von Gretchen umarmt.

Jetzt kullerten beiden Frauen die Tränen über die Wangen.

„Magst du auf einen Tee hereinkommen? Ich bin schon lange in Rente, aber was soll ich alleine zu Hause tun? Da bin ich lieber in meinem alten Heim zu Besuch und halte die jungen Erzieherinnen vom Arbeiten ab!“

Drei Minuten später saßen sie im Pausenraum der diensthabenden Erzieherin.

Bis auf die neuen Gesichter der jüngeren Angestellten hatte sich im Haus nicht viel verändert. In den Gängen standen noch immer die dunklen, mannshohen Holzmöbel aus billigem Sperrholzfurnier. Selbst die grünen Spannteppiche waren noch da. Das ließ die Räume noch kleiner wirken als sie ohnedies schon waren.

Diensthabende Erzieherin war an diesem Abend Fanny Farnsborough. Sie war 30 Jahre alt. Eine freundliche Person, was gut zu ihrer pummeligen Statur passte. Als sie einen Streifgang durch das Heim machte, entspann sich zwischen Anna und Greta eine nette Plauderei. Seit Anna ausgezogen war, hätte der Staat nichts mehr ins Heim investiert. Einzig in die EDV wäre Geld geflossen. Dann fiel das Gespräch auf Annas Erlebnis von heute Morgen.

Fanny, die von ihrem Rundgang gerade zurückgekommen war, schlug vor, im Computer des Waisenhauses nachzusehen. Leider ergab auch dieser Versuch nichts. Anna Hardy war immer Anna Hardy gewesen. Zwar standen auf ihrem digitalen Datenblatt Kürzel wie „FC“ oder „BMT11/H“ – aber sie betrafen immer eine Anna Hardy. Nichts Auffälliges an Annas Akt, sogar der Button »weitere Quellen« war mangels Daten inaktiv.

Auf der einen Seite war Anna erleichtert, andererseits aber auch enttäuscht. Hatte sie doch für ein paar Momente gehofft, etwas über ihre Eltern zu erfahren. Aber wer weiß – vielleicht hätte sie diese Erkenntnis ohnedies nur verletzt. Anna wurde von einer leichten Melancholie erfasst. Ihr war nach Alkohol zumute.

Fanny ließ sich nicht lange bitten, und schon stand eine Flasche selbst gemachten Eierliköres auf dem Tisch. Anna schenkte fleißig ein. Alte Geschichten wurden aus der Versenkung geholt, und Greta brachte die Runde mit Anekdoten zum Lachen. Gegen elf Uhr zog sich Fanny in das Erzieherinnen-Schlafzimmer zurück. Greta Boskovich und Anna Hardy erkannten, doch etwas zu viel getrunken zu haben. Schnell löste sich die Runde auf.

Vor dem Heim bestellte Anna ein Taxi für Greta. Nachdem Greta weg war, wollte sich auch Anna eines rufen – doch sie änderte mit einem Male ihre Meinung. Sie war doch nicht in Eile! Sie war leicht betrunken, nun wollte sie den kleinen Rausch genießen. Vorsichtig setzte sie sich auf eine moosige Parkbank.

Ihre Gedanken begannen zu rattern. Warum war der Button für »weitere Quellen« auf ihrer Karteikarte inaktiv? Hatten die Kürzel auf ihrem Datenblatt doch eine Bedeutung? Konnte FC vielleicht Filing Cabinet bedeuten? Stand BMT für Basement, und die 11 für eine Zimmernummer? War »H« gar die Abkürzung für Hardy?

Mit einem Schlag war Anna nüchtern. Sie erinnerte sich: wer sich im Heim als Kind früher eines Solidaritätsvergehens schuldig gemacht hatte, kam für ein paar Stunden in den Keller.

Mit einem Schaudern dachte sie zurück: Anna hatte sich einmal vor dem gemeinschaftlichen Aufräumen gedrückt. Am Abend sperrte man sie deshalb in einen dunklen Kellerraum. Sie mochte dort schon einige Stunden weinend verbracht haben, als sie hörte, wie eine Erzieherin die Treppen herunterschlurfte. Die Schritte gingen an ihrem Raum vorbei und stoppten erst vor dem anliegenden Nebenraum. Durch die dünne Zwischenwand hörte sie metallische Rollgeräusche, wofür sie damals keine Erklärung hatte. Was, wenn in dem Raum Rollschränke aus Metall waren? War da unten etwa ein Archiv?

Wie von einer höheren Macht gesteuert, erhob sich Anna Hardy von der Bank. Eilig huschte sie in Richtung Haupteingang. Der war komplett in Dunkelheit gehüllt. 10 Meter links vom Haupteingang war früher der Abgang zum Keller gewesen. Annas Herz schlug höher: der Abgang war noch immer da!

Langsam stieg Anna die engen Stufen hinab. Es roch nach Gully. Da war noch immer diese schwere Holztür! Mittlerweile war der grüne Lack so stark abgeplatzt, dass das blanke Holz fast frei lag.

Oberhalb der Türe saß noch immer dieses alte Teleauge. Es war vor 25 Jahren schon defekt gewesen. Jetzt war es mit einer Schicht von Dreck und Spinnweben überzogen. Ob das Innenleben der Kamera erneuert worden war? Sah nicht danach aus. Die Kameras am Bronfstein-Platz waren jedenfalls neuerer Bauart. Die konnten den dunklen Abgang hier aber unmöglich im Auge haben. Schnell eilte Anna zur Parkbank zurück, und versteckte ihr Serfy hinter einem Zierstrauch. So als ob sie es verloren hätte. Nun hatte Anna 20 Minuten Zeit, bis der SERPH-Assistent von sich aus Alarm schlug und das Fundbüro der Polizei verständigte.

Eilig huschte Anna zum Kellerabgang, stemmte sich fest gegen die alte Türe – doch verschlossen! Anna gab nicht auf. Hatte es damals nicht diese Ivy gegeben? Die wilde Ivy? Die, die mit dem Bonzen aus dem Minilieb liiert war? Irgendwie war der frühreife Teenager seinerzeit zu einem Nachschlüssel gekommen. So konnte sie sich nachtsüber mit ihrem Lover treffen. Wahrscheinlich war das der Grund, warum die Kameras hier im Kellerabgang nie aktiv gewesen waren!

Anna bückte sich und rüttelte an ein paar Mauersteinen.

Tatsächlich, einer hier war locker! Unter ihm ein zusammengefaltetes Stück Plastikfolie – darin eingewickelt: der Schlüssel! Er hatte all die Jahre unbeschadet überstanden. Die Tür öffnete mit sanftem Knirschen. Anna Hardy war im Keller! Eine alte Glühbirne spendete Licht. Nur wenige Schritte, schon stand sie vor Raum 11. Im Basement – also doch!

Die Türe war nur angelehnt. Dahinter lag ein großes, langes Zimmer. In Reih und Glied ein Heer von Aktenschränken aus Metall. Der Raum war fensterlos, auf den Schränken zentimeterdicker Staub.

Da – in diesem Aktenschrank die Lade mit der Aufschrift »H«.

Ohne mit der Wimper zu zucken, durchwühlte Anna die Laden. Da war ihre Akte! Zittern holte sie die orangefarbene Hängekartei heraus. Auf dem Einband stand: »Anna Hardy, geb. 15.2.1985; Heim der Benediktinerinnen: 1992-2003«.

Auf den vergilbten Blättern waren Informationen über jene Familie, die sie als Baby aufgezogen hatte. Annas Eltern waren nur wenige Tage nach ihrer Geburt bei einem Autounfall um´s Leben gekommen. Sogar der Zeitungsausschnitt von damals fand sich in den Akten. Da waren alte Zeugnis-Kopien, Meldeformulare, Beurteilungsschreiben hinsichtlich ihrer sozialen Lernfähigkeit. Alles mit Stempeln und handschriftlichen Notizen versehen. Anna schmunzelte ob der analogen Atmosphäre.

Mit einem Schlage war Annas Ruhe wie verflogen. Das letzte Blatt im Ordner, es trug den Titel »A. Knightly«. Darüber prangte ein roter Stempel:

G E H E I M E – V E R S C H L U S S S A C H E!!

Also doch, der Name »Knightly« hatte was mit ihr zu tun! Zittern las sie die drei Zeilen auf dem Blatt:

Anna Knightly, geb. 15.02.1985, ab 19.02.1985 ren. Anna Hardy;

Archiv staatsfeindlicher Aktivitäten,

Minilieb II. Hauptverwaltung, KNIG-0987-1103/Top Secret!“

Verbindungsoffizier G. Heyworth, Equality Second Lieutenant

Anna schluckte. Also doch!

Jetzt vermisste sie ihr Serfy, um das Blatt zu fotografieren.

Wie benommen stolperte sie durch den Raum. Fand einen Kugelschreiber; einen alten ohne Telesensor. Aufgeregt kritzelte sie sich die Zeilen auf ein Papier, das sie aus einer fremden Kartei herausgerissen hatte. Wie in Trance stolperte sie aus dem Raum, rannte die feuchten Stufen hinauf auf die Straße. Erst bei der Parkbank bemerkte sie, dass sie den Kellereingang offengelassen hatte.

Also noch einmal zurück und zugesperrt. Dann den Schlüssel unter den losen Stein geschoben.

Momente später saß sie in einem leeren Autobus. Unzählige Gedanken rasten durch Annas Kopf. Mit Entsetzen wurde ihr bewusst: sie kannte nicht nur nicht das Grab ihrer Eltern – sie wusste noch nicht einmal, was ihr echter Namen war!

Ob das an den Wirren der Bombenkriege lag? Regungslos lehnte sie am Fenster, drückte ihre Wange an die kalte Scheibe. Sie atmete so flach, als ob sie tot wäre. Als sie sich zu Hause auf ihr Bett fallen ließ, zeigte der Radiowecker zwei Uhr morgens an.

Doch Anna war hellwach, an Schlaf war nicht zu denken. Erst ein paar Gläser Rotwein später dann ein bisschen Schlaf.

Ihr letzter Gedanke: wie ihr Serfy diesen Ausflug wohl bewerten würde?

3

„Piiep, Piiep, Piiep, Piiep, Piiep!“

Wuchtig klatschte eine Hand auf den Wecker. Der knallte scheppernd zu Boden – um dort unbeirrt weiter zu piepen.

An diesem Montag erwachte Brian Miller mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Obwohl sein spätes Heimkommen in der Nacht auf Sonntag unbemerkt geblieben war. Denn Betty war erkältet und hatte – wie Brian – dann noch bis Mittag geschlafen. Den Sonntag verbrachte das Ehepaar schweigsam vor dem Teleschirm. Sahen Shows. Brian gingen viele Gedanken durch den Kopf. Da war er froh, dass Betty nicht in Redelaune war und Rose bei einer Freundin schlief.

Doch nun war Montag. Brian Miller fuhr ins Ministerium. Auf dem Serfy Radio zu hören, das getraute er sich nicht. Es war diese Angst, den eigenen Namen in den News zu hören.

Da – bei dieser Haltestelle musste er jetzt raus! Langsam schritt er auf den Wolkenkratzer des Ministeriums zu. Je näher er kam, desto mulmiger wurde ihm zumute. Würde man ihn schon am Eingang schnappen und vor allen Leuten niederschlagen? Waren auf dem Dach da oben Scharfschützen postiert?

Doch Fehlanzeige. Nichts passierte.

„Morgen, Brian!“, grüßte Charles Radeck freundlich, als Brian sich an seinen Rechner setzte. Brian Miller war erleichtert – war die Katastrophe also abgesagt?

„Bist du weitergekommen?“

„Wo – wohin? Wohin de – denn gekommen?“

Brian stotterte. Es dauerte ein wenig, bis er sich gefasst hatte und zum Gegenangriff blasen konnte. Es ginge gut voran, er würde aber noch zwei Wochenenden brauchen. Ob er solange noch den alten Pritschenwagen haben könne? Das wäre kein Problem, so Radeck, der Eigentümer wäre auf Dienstreise in Straßburg, es bestünde keine Eile.

Als sich Brian ins Netz einloggte, kam das Bauchweh wieder.

Doch da die Überraschung: Millers Gemeinwohl-Score hatte ein Allzeit-Hoch erreicht! Der samstägliche Arbeitseinsatz war mit vier Punkten belohnt worden. Ein wohliges Gefühl machte sich in Brian Millers Magengegend breit: er war nicht nur unentdeckt geblieben – auch karrieremäßig stand er da wie nie zuvor!

Brian Miller war 38 Jahre alt und etwa 1,80 groß. Er hatte brünettes, kurzes Haar. Meistens war es zu einem kecken Seitenscheitel gekämmt. Sein schmales, ebenmäßiges Gesicht war gepflegt. Gerne ließ er sich einen Dreitagesbart stehen. Brains Figur war knapp daran, sportlich genannt zu werden (tatsächlich betrieb er aber keinen Sport). Sein Wohlstandsbäuchlein ließ eher auf ein komfortables Leben schließen.

Miller war Mathematiker und arbeitete im Ministerium für Gemeinwohl-Ökonomie (Minimarkt). Der Leitgedanke Europas, „Omnia in mundo similis est! “ – hier im Minimarkt, da war der Spruch ein ehernes Gesetz!

Brians Ministerium war das höchste Gebäude in der Umgebung.

Es gliederte sich in drei gleich hohe Baukörper, die übereinandergestellt waren. Von ihrem Aussehen hätten sie allerdings nicht unterschiedlicher sein können: die unteren 60 Stockwerke (Grundfläche circa 100 x 60 Meter) beherbergten Großraumbüros. Es gab nur wenige Fenster. Die Decke war 2,35 Meter hoch. Man zwängte sich durch enge Gänge. Außen war der Stahlbeton mit schmutzigen Styroporplatten beklebt. Die Platten waren allerdings schon so stark mit Schimmel und Moos überzogen, dass man die Stöße zwischen den Platten erkennen konnte. Hier arbeiteten wohl 70% aller Bediensteten des Minimarkts.

Brians Arbeitsplatz war im 26. Stock – also schon weit oben – aber immer noch im letzten Drittel. Außerdem war das nächste Fenster gut und gerne 15 Meter weit von Brians Arbeitsplatz entfernt. Dazu kam noch, dass man durch das Fenster auf ein Werbeplakat sah, das am gegenüberliegenden Haus angebracht war. In großen Lettern stand darauf zu lesen: „Ungleichheit ist Gleichheit!“

Auf die 60 Stockwerke des unteren Drittels folgten die 40 Stockwerke des Mittelbaus (Grundfläche etwa 80 x 40 Meter). Sie waren außen weiß verputzt. Die Fenster waren richtig groß, und die Räume waren gut drei Meter hoch.

Doch das alles war nichts gegen das oberste Drittel des Wolkenkratzers: er war komplett verspiegelt, die Zahl der Stockwerke war von außen nicht erkennbar. Angeblich waren die Räume vier Meter hoch. Jedenfalls musste der Ausblick von dort oben atemberaubend sein!

Kleine Beamten wie Brian Miller hatten dort nichts verloren. Musste mit Beamten aus höheren Bauteilen etwas persönlich besprochen werden, so ging dies über Internet und Teams. War ein persönlicher Kontakt unumgänglich, kam der höhere zum niederen Beamten herunter.

Der Große Bruder sollte dort oben ein Luxusbüro haben, auf mehrere Stockwerke verteilt. So sagten es sich jedenfalls die Leute. Dabei war der Namen des Großen Bruders nicht einmal bekannt, nicht einmal sein Alter. Theoretisch müsste er schon über 80 sein, auf den Bildern wirkte er jedoch wie unter 60. Natürlich wagte es kein Journalist, Fragen zu stellen, oder gar zu recherchieren.

Das Luxusleben des Großen Bruders machte auch auf Brian Miller einen starken Eindruck. Denn auch Brian wollte ganz nach oben. Oder wenigstens in die Mitte!

Das oberste Drittel war für ihn tabu. Denn Brian hatte kein marxistisches Studium absolviert (dafür waren seine Zensuren zuerst beim Abitur und später bei der Uni-Zulassungsprüfung zu stark von der Mitte abgewichen).

Für´s erste wollte Brian ohnedies nur einen Fensterplatz! Also galt es, den Gemeinwohl-Score zu pushen. Aus diesem Grund arbeitete Miller samstags in Maggys Wohnung – und abends in der Abendschule. Und zwar gratis, ohne jeden Lohn.

„Ach herrje, die Abendschule!“

Brian musste weg, sonst verpasste er den Bus!

Nur eine Stunde später betrat Miller das Schulzentrum des St. Ignatius College. Die Nähe dieses Ordens zur Partei war stadtbekannt. Und tatsächlich – nach jedem College-Abend rückte Millers Gemeinwohl-Score um einen halben Punkt nach oben.

Es war also Montagabend, knapp nach sechs, als Brian das schmuddelige Klassenzimmer betrat. Neonröhren verbreiteten ein kaltes Licht. Fast alle 16 Halbwüchsigen stammten aus armen Zuwandererfamilien. Sie waren zwischen 14 und 18 Jahre alt, nur Elton war schon 22. Elton war Künstler, und der einzige Engländer in dieser Runde.

Elton war ein Unikum. Bei einer seiner »Art Sessions« hatte Elton einmal vergammelte Lebensmittel aus Mülltonnen zu einem mannshohen Haufen geschlichtet und fotografiert. Ein anderes Mal warf er vor laufender Kamera faule Eier auf einen ausgebreiteten Anzug, kotete und onanierte darauf. Dann wälzte er sich in dem Dreck. So etwas versetzte seine Fans, die er vor allem in der Zivilgesellschaft hatte (und die man an ihren schwarzen Rollkragenpullovern, den grauen Sakkos und den bunten Brillen erkennen konnte) regelmäßig in Ekstase.

Der Begriff »Zivilgesellschaft« war übrigens ein Neusprech-Vokabel. Die sogenannte Zivilgesellschaft bestand aus den obersten Zehntausend im Staat. Ihre Mitglieder riefen die Gesellschaft zu Moral, Bescheidenheit und Gleichheit auf – lebten selber aber in Saus und Braus. Neben hohen Beamten und Firmenlenkern zählten auch kommunistische Verleger, Schauspieler, Sänger und Maler zum erlauchten Kreis.

Eltons staatliches Künstlergehalt betrug 1 500 Globo. Weil die Londoner Zivilgesellschaft Eltons Aktionskunst für ihre Chefbüros ankaufen ließ, war Eltons Girokonto reich gefüllt. Streng genommen verdiente der Schüler Elton zehnmal mehr als der Lehrer Miller – und hatte 900 Gemeinwohlpunkte im Volksordner.