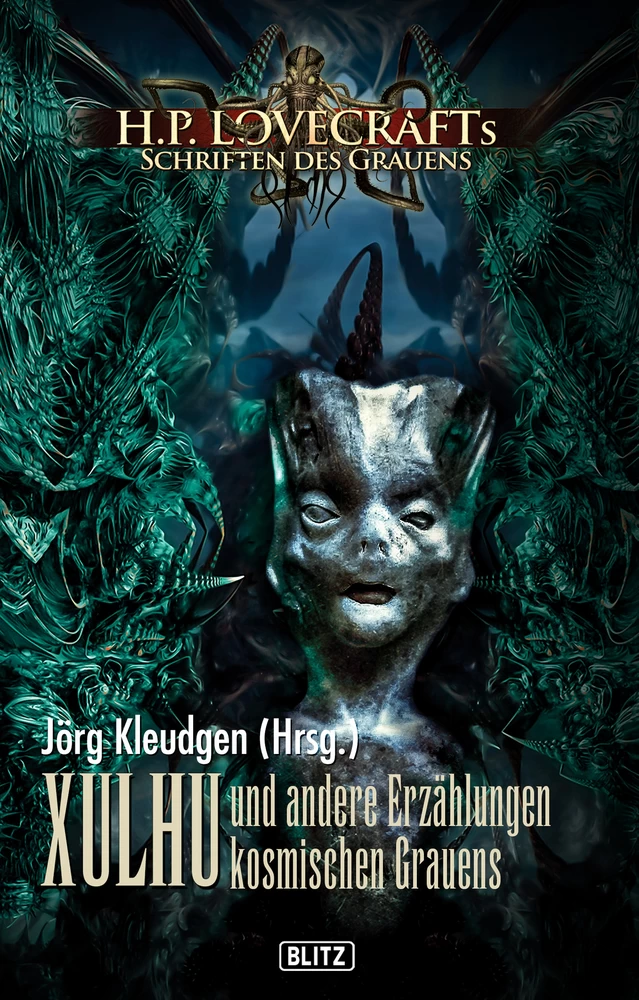

Lovecrafts Schriften des Grauens 08: XULHU und andere Erzählungen kosmischen Grauens

Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Ich stieß auf die Weltkarte in einem Reiseführer aus den 1970er Jahren, und mir war auf Anhieb bewusst, dass sie dort nicht hineingehörte. Vermutlich hätte ich sie nicht weiter beachtet, wäre da nicht diese Notiz am Rand gewesen: terra cthuliana hatte jemand mit Bleistift dorthin gekritzelt. Und da, wo die Umrisse des afrikanischen Kontinents zu erkennen waren, stand ein weiteres rätselhaftes Wort: xulhu.

Als ich mir die Karte genauer ansah, fand ich weitere Orte markiert: Venedig, eine nicht näher bezeichnete Insel im Pazifik, eine Stadt in Osteuropa, bei der es sich um Prag oder Preßburg handeln mochte, einen Ort in Deutschland, und eine Stelle mitten im Atlantischen Ozean fern der US-amerikanischen Küste.

Ich fragte mich, was der Vorbesitzer der Karte wohl dort markiert haben mochte, und versuchte, einen Bezug zu diesem merkwürdigen Ausdruck des terra cthuliana herzustellen, doch fand ich bei meiner Recherche nicht mehr als finstere Andeutungen und hinter vorgehaltener Hand geflüsterte Gerüchte ...

Jörg Kleudgen, Februar 2019

Xulhu von Tobias Reckermann

HPL The Call of Cthulhu

Tiefe Trommeln, Laute des Urwalds, nahendes Grauen ...

Ich habe Momente der Klarheit erlebt. Daran erinnere ich mich, und das ist schlimmer, als sie einfach vergessen zu haben. Denn woran ich mich nicht erinnern kann, ist, welche Erkenntnisse mir in ihnen zuteilwurden. Und so bin ich wissentlich beraubt.

Es ist wie mit Träumen, die im Augenblick des Erwachens noch präsent sind und schon mit dem nächsten Gedanken verfliegen. So vergeht jede Offenbarung höheren Seins, und was bleibt, ist ein Gefühl der Sehnsucht.

Mit diesen Momenten vergeht alles, was ich im Leben erstrebe, denn so viel glaube ich zu wissen, dass ich in ihnen frei bin. Frei, und doch kann ich nicht einmal sagen, wovon. Nun will ich versuchen, mich mit Methoden des luziden Träumens zu erinnern.

Es heißt, man vergisst nicht wirklich. Auch wenn man keinen Zugriff auf sie hat, sind die Erinnerungen doch vorhanden, als Spuren, denen man folgen kann, als ein Muster, das sich nachzeichnen und damit wieder hervorheben lässt, auch wenn sein Abdruck im Gehirn noch so flüchtig gewesen sein mag. Die Offenbarungen, von denen ich spreche, müssen tiefe Spuren hinterlassen haben. Sie wieder hervorzuholen, stelle ich mir wie das bewusste Hinübergleiten in einen Traum vor. Die Techniken zu erlernen, kostet viel Zeit und Disziplin, sie erscheinen mir aber doch sinnvoller als etwa der Gebrauch bewusstseinserweiternder Drogen, der mit der Gefahr einer Psychose einhergeht. Außerdem ist es im Rausch nicht anders, der Zustand lässt sich zwar bewusst herbeiführen, was einem darin aufgeht, entgleitet einem aber doch im Nachhinein. Wieder nüchtern, erscheinen einem diese Erkenntnisse zumeist erschreckend glanzlos und dumm.

Worauf ich aus bin, möchte ich als eine Art Hyperbewusstsein beschreiben, dessen leuchtende Spitzen sich nicht in die matten Ebenen eines Alltagsbewusstseins überführen lassen. Dies ist wiederum Träumen ähnlich, denn selten, wenn überhaupt, gelingt es, das Traumerleben im Wachsein lebendig zu halten.

Ich achte auf Zeichen. Zuerst die mit der Realität, wie wir sie begreifen, unvereinbare Veränderlichkeit der Dinge.

Ein Gegenstand kann im Traum seine Form, seine Eigenschaften, ja, seine Bedeutung verändern und schließlich sogar ein völlig anderer Gegenstand werden. Ebenso kann ein Wesen, beispielsweise ein Mensch, zu einem anderen werden. Wir selbst können von einer Entität in eine andere hinübergleiten, somit unsere Perspektive wechseln und die Ebene unserer Einflussnahme auf den Traum selbst. So sind wir im einen Moment Beobachter, im nächsten Handelnder. Und mit uns verändert sich das Geschehen, die Umgebung, vielleicht auch gänzlich der Zusammenhang dieser Elemente, sodass wir wie von einem Traum in einen nächsten und einen wieder nächsten eintauchen.

Sind wir im Traum in der Lage, uns des Träumens bewusst zu werden, so sollten wir – und ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht – auch im Wachsein uns des Wachseins vergewissern.

Die Festigkeit des Wirklichen, nicht Traumhaften, besitzt in meinen Augen eine Intensität, die ich nur als unerbittlich bezeichnen kann. Diese Härte, der Widerstand gegen alles geistige Wirken, lässt sich nur mittels Sprache überwinden, wenn auch dieses Werkzeug ein höchst unpräzises und zudem das Wahre nur nachahmendes ist.

In Form eines Tagebuchs hält man so viel von Träumen fest – und von Momenten der Klarheit auch –, wie man mit Sprache dem Rinnen des Vergessens zu entreißen vermag.

Die Methoden luziden Träumens vermögen schließlich, einem zumindest ein Absenken jener Schwelle zu erlauben, die zwischen den so verschiedenen Zuständen des Bewusstseins liegt. Es ist nicht mehr länger der Sturz über eine Klippe hin vom Wachsein zum Traum und umgekehrt. Gleichermaßen sollte mir nach Jahren der Übung endlich ein sanfter Übergang von Momenten der Klarheit hin zum bloßen Wachsein vergönnt sein.

Ich habe Momente der Klarheit erlebt und ihre Erinnerung ist als Spur in mein Gedächtnis noch eingegraben. Ich begebe mich jetzt auf eine geistige Reise, in der Hoffnung, solch eine Spur wieder ans Licht zu bringen.

Der Anfang meiner Fährte liegt offen dar: Ich bin zwanzig Jahre jünger, also achtundzwanzig, auf der Suche nach Wissen, nach Erleuchtung, nach Freiheit, und setze den ersten Fuß in ein Land in Zentralafrika. Studiert habe ich Archäologie und Ethnologie mit einer Spezialisierung auf frühe Menschheitsgeschichte und schamanistische Praktiken.

Ich trinke Kuri mit Stammesleuten der Gbaya und besuche ein Dorf traditionell lebender M’Baka, vertiefe meine Ubangi-Kenntnisse, bevor ich in den Urwald des Kongo-Beckens aufbreche. Nach der urbanen Bedrängnis der alten Hauptstadt der Ubangi-Schari-Provinz Französisch-Äquatorialafrikas verspreche ich mir, was mein klischeebeladener Verstand mit der Freiheit der Wildnis bezeichnet, und was, wie mir bald aufgeht, ein Trugbild ist.

Ich fühle mich alles andere als frei, wo das Grün des Dschungels wie eine Flut auf mich einstürmt, und ich allerorts Augen wähne, die mich aus verborgenen Winkeln beobachten. Wo hinter jedem Baumriesen und in jeden Baumes mächtigen Ästen, dem unendlichen Blattwerk böses Trachten lauernd liegen mag in der Gestalt der Raubtiere, der Insekten, der Giftpflanzen. Vielleicht auch von Menschen – obwohl auch dies wieder Klischees sind, die ich nicht zu überwinden vermag.

Ich verfolge auf meiner Reise ein besonderes Ziel. Meine Absicht ist, ein Volk aufzusuchen, das in der Kulturanthropologie als Aneoi oder Muette bekannt ist und dieser Wissenschaft ein scheinbar unlösbares Rätsel aufgibt. Für die Gbaya sind sie Dua, was dem Glauben Ausdruck gibt, diese Menschen seien von einer substanziellen Form böser Hexerei erfüllt, besessen vielleicht oder, da der Begriff auf sie kollektiv wie eine Stammesbezeichnung angewendet wird, sogar selbst eine menschenförmige Verkörperung eben dieser mystischen Substanz, des Dua, das sich ihrer Vorstellung nach bei bösen Menschen und Tieren im Magen finden lässt. Es sind Fälle belegt, in denen Gbaya-Schamanen Bäuche lebendiger Wesen, auch die eigener Stammesmitglieder, aufschneiden, um das Dua hervorzuholen, dem sie die Verantwortung für das schlechte Tun des Betreffenden zuschreiben. Der böse Einfluss kann auf diese Weise gebannt, der Schaden am Körper mittels schamanischer Kräfte geheilt werden.

Es sind auch Fälle bekannt, in denen Aneoi im Ritus die Bäuche aufgeschlitzt und deren Innereien danach verbrannt wurden.

Seit der Entdeckung des Volksstamms ist die Anzahl der Aneoi geschrumpft, man schätzt sie auf nunmehr wenige Hundert. Ihre Dörfer liegen tief im Urwald verborgen. Sie halten sich von allen anderen Stämmen fern.

Wer Forschung an einem Volk mit magischem Weltbild betreibt, muss selbst ein Verständnis für Magie aufbringen. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir nur aus der Ferne und durch die Zerrlinse unserer eigenen Logik beobachten. Um zu Erkenntnissen über den Sinn kultureller Praktiken wie denen der schamanischen Riten zu gelangen, müssen wir teilnehmende Beobachter werden, uns also in und mit dem Gegenstand unserer Forschung bewegen. Ich habe es darauf abgesehen, selbst eine Rolle im sozialen Gefüge der Aneoi einzunehmen, und mich darauf intensiv vorbereitet.

Jean Mirelle, mein Führer auf dieser Reise, ist Archäologe des Institut d’art et d’archéologie an der Sorbonne. In einem tarnscheckigen Wolf fahren wir über umbra- und ockerfarbene Pisten, über die zuerst der Himmel schwer herabhängt und dann die Blattkronen der Urwaldriesen. Mirelle befindet sich seit drei Jahren in dem Gebiet und berichtet vom Krieg im Kongo, den er unfreiwillig miterlebt hat. Mein Französisch ist nicht sehr gut, aber ich verstehe, dass er nachhaltig davon betroffen ist. Seine Arbeit an Ausgrabungsstätten aus der Eisenzeit hat in den beiden vergangenen Jahren sehr darunter gelitten.

Wir überqueren die Grenze rechts des Flusses. Mirelle kennt den wachhabenden Offizier und handelt mit ihm aus, dass uns ein Jeep mit drei Soldaten durch die noch unsichere Grenzregion eskortiert.

Afrikas Pol der Unzugänglichkeit befindet sich mehr als tausend Kilometer weit östlich, aber hier umfängt mich das Gefühl, von allem, jedem Ausweg über das Meer, von jeder Zivilisation unendlich entfernt zu sein.

Ich beziehe mein Lager mit der Ausrüstung für Monate ohne Versorgung durch die Außenwelt. Nur Mirelle und zwei seiner Kollegen wissen, wo genau ich mich aufhalte, und werden über Funk mit mir Kontakt halten, mich in Abständen von mehreren Wochen besuchen.

Allein breche ich zu meiner ersten Begegnung mit den Aneoi auf, fühle mich dabei wie einer der frühen Forscher in diesem Land, Franzosen, die hier im Dschungel den Grundstein für ihre Wissenschaft gelegt haben. Den Urwaldvölkern erschienen sie wie Wesen aus der Geisterwelt.

An einem Nachmittag erreiche ich mein Ziel, ein Dorf an der Westflanke eines Berges, und beobachte lange, bis ich ersten Kontakt aufnehme. Was die Aneoi als besonders unter allen Stämmen der Wälder, letztlich unter allen Völkern weltweit, hervorhebt, ist, dass sie keine Sprache benutzen, auch keine Zeichensprache, dass sie, wie alle ungläubige Forschung an ihnen letztlich ergeben hat, untereinander überhaupt keine Form der Kommunikation pflegen.

Ihr Sozialgefüge scheint vollkommen ohne eine solche auszukommen, so als folgten sie alle miteinander einem vorgeschriebenen Protokoll, das jede Interaktion regelt wie ein Drehbuch. Dabei ist ihres wie jedes andere menschliche Gemeinwesen von Kooperation und Aufgabenteilung geprägt. Jeder in diesem Dorf geht seinen Pflichten nach, erntet, verarbeitet, baut, transportiert, wie es die Notwendigkeit vorschreibt. Auch als ich das Dorf betrete. Ich errege keine Aufmerksamkeit. Sie nehmen mich wahr, das schon, aber ich werde als Fremder nicht umringt, begegne keiner Neugier, keiner Aggression, keinem Interesse. Stelle ich mich einem von ihnen in den Weg, so umgeht er mich, spreche ich ihn an, ignoriert er mich, wenn auch sein Blick kurz dem meinen begegnet. Doch dieser Blick sagt nichts aus.

Diese Menschen leben in runden, mit Blättern gedeckten Hütten aus Holz und Lehm, sie benutzen Werkzeug und Feuer, tragen rudimentäre Kleidung, keinen Schmuck, Frauen gehen schwanger und werden von anderen Frauen betreut, Kinder gehen Erwachsenen zur Hand, nur die kleinsten unter ihnen, die wenigen Säuglinge, die ich sehe, rufen laut nach Nahrung und Liebe. Ich fühle mich wie ein Geist unter den Figuren eines Stummfilms. Es wird hier ein Stück aufgeführt, auf dessen Bühne ich mich zwar befinde, das für mich aber keine Rolle vorsieht.

Nach den ersten Wochen bin ich froh um Mirelles Besuch, der mich für einen Abend wieder zum Menschen macht. Er sieht mich mit diesen Augen an, die nach ersten Zeichen für soziale Deprivation suchen, sie finden und mich mit ihrer Zuwendung in die Wirklichkeit meines Ichs zurückholen.

Durch sein Geschenk innerlich gestärkt, gehe ich zur zweiten Phase meines Vorhabens über. Für die arabische Welt vor der Moderne galten die Aneoi als wertloses Volk. Als Sklaven waren sie nicht zu gebrauchen, denn sobald man sie aus ihrer Gemeinschaft entfernte, wurden sie untätig bis hin zur völligen Katatonie und zum Tod. Nachdem ihre Kuriosität von Forschern des neunzehnten Jahrhunderts bis zur letzten unbefriedigenden Erkenntnis ausgeschöpft war, wurden sie für Jahrzehnte so gut wie vergessen. Die französischen Kolonisten betrachteten die Aneoi als geistlose Wesen, als nicht viel mehr als tierisch. Der Urwald wurde ihr natürliches Reservat bis heute. Edmond Bertrand, ein Ethnologe des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, schrieb eine Reihe von Abhandlungen über sie, die bis in meine Studienzeit hinein den Grundstock unseres Wissens über dieses seltsame, wie manche sagen, unmögliche Volk bilden. Eine Erkenntnis, die wir Bertrand verdanken, ist diese: Aneoi sind durchaus zur Sprache fähig. Er ging Berichten französischer Siedler nach und forcierte den Umgang mit den Stammesleuten bis zu einem Punkt, an dem sie wohl aus Verzweiflung zu Handzeichen griffen, um den Forscher von weiteren Störungen ihrer geordneten Abläufe abzuhalten. Handzeichen, nicht mehr als erhobene Hände und Fäuste eigentlich, dazu ganz unartikulierte Laute, die wohl lediglich ihrem Unmut, vielleicht Zorn Ausdruck verliehen.

Ihre genealogische Abstammung verortet die Aneoi unter den Pygmäen und damit unter den ältesten Homo-Sapiens-Populationen der Erde. Im Vergleich zu anderen Stämmen derselben Population sind Aneoi groß, erreichen im Durchschnitt 160 Zentimeter bei Frauen und 170 bei Männern.

Aller Wahrscheinlichkeit nach leben die Aneoi seit Jahrtausenden in genau dem Gebiet, in dem ich sie heute antreffe. Das Rätsel, wie ein Volk ganz ohne Sprache auskommen kann und sich dabei selbst gegenüber Einflüssen wie der gelegentlichen Aufnahme einzelner Individuen anderer Stämme in ihr Gemeinwesen standhaft erweist, lässt sich nicht lösen, indem man sie wie Edmond Bertrand zur Sprache zwingt. Meine gewählte Aufgabe besteht darin, in ihre Form des Zusammenlebens einzutauchen.

Nachdem ich die Verhaltensmuster der Dorfmitglieder in den vergangenen Wochen intensiv studiert habe, gelingt es mir doch zu Anfang kaum, mich in die Tagesabläufe einzupassen. Sobald ich Dinge zur Hand nehme, scheine ich andere in ihrem Tun zu stören. Ich lege nieder, was ich angefasst habe, trete zurück, beobachte wieder und versuche es erneut. Ich hole Wasser, ernte Früchte von den Bäumen und sammle Holz für das eine Feuer des Dorfs, das im Übrigen nie auszugehen scheint. Diese Aufgaben übernehmen alle, manche ein wenig mehr von diesen, andere mehr von anderen, aber es gibt augenscheinlich nichts, das nur eine Person täte.

Nach vielen Anläufen finde ich mich endlich ein. Ich esse unter ihnen, sitze am Feuer dabei, gebe den Kleinsten zu essen. Nicht dass sie mich bräuchten, ich dafür brauche sie gewiss, brauche ihre Akzeptanz, die sich allein darin äußert, die einfachen Dinge tun zu können, ohne im Weg zu stehen.

Wochen später fühle ich mich endlich beinahe wie ein Teil des Systems. Mirelles Kollege, nach Mirelle selbst der zweite Mensch von Außerhalb, der mich hier besucht, trifft mich nicht im Lager an, findet mich erst bei einem eigenen Vorstoß in das Dorf, wo ich mit der Verarbeitung von Palmenblättern zu einem Regenschutz beschäftigt bin. Er meint, wenn ich nicht durch meine Größe und Hautfarbe herausstäche, würde er mich kaum erkannt haben. Seltsam erscheint mir seine Sprache und dann nach so langer Stille meine eigene zuerst ganz bedeutungslos wie das Prasseln von Regen oder ein Pfeifen von Wind. Es dauert Minuten, bis jene Teile meines Verstandes zueinanderfinden, die gemeinsam ein konsistentes Kontinuum von Sprache und Welt erzeugen.

Nachdem der Mann wieder fort ist – nachdem er mich eindringlich ermahnt hat, mich nicht gehen zu lassen –, wird mir erst klar, dass die Gemeinschaft, in der ich lebe, tatsächlich mein Bewusstsein zu verändern beginnt. Die Versuchung, es einfach geschehen zu lassen, ist groß, meiner Forschung aber ist nicht damit gedient, mich ganz in ihrem Gegenstand zu verlieren. Ich habe die Zeiten, die ich im Lager verbringen sollte, nicht eingehalten, die regelmäßigen Funk-Besprechungen mit Mirelle ebenso wenig. Das Lager sieht verlassen aus, als ich es an diesem Abend aufsuche, so als sei sein Bewohner vom Dschungel verschluckt worden. Zuerst fällt es mir schwer, die Apparaturen zu bedienen, das Zelt als mein Zuhause zu betrachten und wieder ich zu werden. Seit zehn Tagen habe ich nicht mehr ordentlich Bericht geführt, und wie ich da stehe, allein und wie ein Fremder inmitten der Zeugnisse von Zivilisation, zieht es mich wieder hinaus. Zurück will ich, zurück zu meinem stummen Volk, und meine selbst gewählte Rolle einnehmen. Nie zuvor ist jemand so tief eingetaucht, ist vielleicht so kurz davor gewesen, eine entscheidende Entdeckung zu machen.

Die wahre Herausforderung, die die Aneoi an uns darstellen, ist, uns das Menschsein ganz anders vorzustellen, als wir es zu verstehen glauben. Sprache halten wir für alternativlos. Aber da ist noch mehr: Ohne Sprache, glauben wir, kann es keine Entwicklung, keinen Fortschritt geben, woher aber haben die Aneoi ihre Technologie? Wenn diese auch auf dem Stand des Neolithikums ist, stellt sie doch einen Fortschritt dar. Und noch mehr: Wir können uns kaum eine Gesellschaft denken, die ohne Führung auskommt, aber ohne Sprache gibt es keine Befehle, gibt es keine Führung. Und zuletzt: Wir können uns keine Gesellschaft denken, die nicht irgendwann in ihrer Entwicklung die Vorstellung höherer Mächte entwirft, aber ohne Sprache kann weder eine Vorstellung von Göttern noch eine Anrufung solcher Wesenheiten entstehen. Wonach ich suche, ist der Ritus, die Zeremonie, ist der Grundbegriff von Religion und die damit verbundene Basis sozialen Zusammenhalts. Wonach ich suche, ist einer unter den Aneoi, der die Stellung eines Schamanen einnimmt.

Doch mir fällt es schon allein schwer, Individuen auseinanderzuhalten, die sich durch wenig mehr als ihr Aussehen unterscheiden. Ihre Augen glänzen wie Jett und besitzen einen meergrünen Schimmer, dies und die Unbewegtheit ihrer Münder lassen ihre Gesichter maskenhaft erscheinen. Der einzige Weg, den ich sehen kann, ist, mich tiefer in ihre Welt hineinzubegeben. Mich selbst ein Stück mehr fallen zu lassen.

Die eine Nacht bleibe ich im Lager, am nächsten Morgen verlasse ich es und nehme mir vor, es wenigstens alle fünf Tage einmal aufzusuchen, um das Nötigste niederzuschreiben, Mirelle ein Lebenszeichen zu geben, aber nicht mehr.

Ob ihnen meine Abwesenheit aufgefallen ist, kann ich nicht sagen. Ich finde mich wieder ein und verschließe mein sprachliches Denken für einen späteren Zeitpunkt. Mehr wie ein blindes Wesen orientiere ich mich in den Windungen des Tagwerks, fließe mit ihnen, wohin mich Notwendigkeit lenkt. Mein Bekenntnis zu ihnen ...

Mein Bekenntnis zu ihnen scheint unsere Beziehung doch zu vertiefen. In einer der folgenden Nächte tritt eine der Frauen an meine Bettstatt heran. Ohne Frage oder Forderung in ihrem Blick legt sie sich zu mir. Ohne zu fragen, begegne ich ihrem Verlangen.

Am Morgen spüre ich etwas Unerwartetes. Nachdem ich ihnen gegeben habe, was mich zu einem Teil ihres genetischen Erbes machen kann, fühle ich mich beraubt. Als ob ich eine unsichtbare und doch offensichtliche Grenze überschritten habe, sehe ich mich selbst jenseits dieser entgleiten, in den Dschungel, in die Tiefenzeit ihres Stammes, die keine Veränderung kennt und in der ich mich auflösen muss. An diesem Tag begegne ich den Aneoi mit einer aufkeimenden Furcht, sehe ihre Gesichter nur als Masken, ihre Körper und meinen eigenen als Gefäße eines Stromes, der aus der Urzeit heraus in die Unendlichkeit fließt, in dem sich kein Individuum zu erhalten vermag.

Jener bedrohte Überrest, den ich Ich nenne, versucht, sich an Treibholz zu klammern, in einem Fluss, der alle Flüsse schluckt und hin zu einem auch ihn verschluckenden Ozean strebt. Die Tage vergehen, ich lasse nicht los und treibe weiter hinab.

Meine Entschlossenheit, mein Lager aufzusuchen, schwindet. Ein paar Mal bin ich dort gewesen, zuletzt wusste ich nichts mit den Dingen anzufangen, habe nur einen kurzen Funkspruch an Mirelle abgesetzt und mich nun schon viele Tage nicht mehr dazu überwinden können. Es geschieht etwas, das noch nie beobachtet wurde. Ein Mann stirbt an einer rasenden Krankheit, die seinen Körper auszehrt, seine Haut wie ein Totenhemd aussehen lässt. Krämpfe versetzen ihn in wilde Zuckungen, dabei sind seine Augen weit aufgerissen und scheinen in eine weite Ferne am Himmel zu schauen. Vielleicht ist es ein Tumor, der den Mann binnen Tagen in einen ruhelosen Schatten seiner selbst verwandelt. Mich zerrt, was ich beobachte, wieder zurück in die halb vergessene Rolle des Forschers. Der entscheidende Schritt von einem vormenschlichen hin zum menschlichen Sozialwesen besteht in dem Umgang mit dem Tod. Menschen erfinden Riten, um Tote in die Nachwelt zu senden. Man weiß nicht, wie die Aneoi mit ihren Toten verfahren, also schärfe ich meinen Blick auf das, was nun geschieht.

Ein paar der Frauen sind immerzu bei ihm, sitzen an seinem Lager und betrachten den Fortschritt seines Sterbens. Im Verlauf der wenigen Tage lassen mehr und mehr der Aneoi ihre üblichen Tätigkeiten ruhen und treten zu dem Kranken, stehen dabei und sehen ihm zu. Niemand ergreift Maßnahmen zur Heilung oder Linderung seines Leidens. Kein Medizinmann tritt hervor, kein Schamane, der seinen Geist auf die letzte Reise vorbereitet. Der Mann stirbt in der Nacht und es werden keine Tränen vergossen, keine Klagen erhoben und auch keine Riten vollzogen.

Am Morgen liegt sein ausgezehrter Körper wie eine vergessene Puppe da. Doch die Aneoi beginnen damit, ihr Dorf abzubauen. Vorräte werden in Blätter geschlagen, Werkzeuge verpackt, sogar das Feuer gelöscht und zuletzt wird der Leichnam in Decken gehüllt und von zwei Männern auf die Schultern gehoben. In diesem Vorgang bin ich ratlos, weiß nicht, was ich tun, wo ich helfen soll, ob ich nicht jetzt mein Lager aufsuchen soll, um Mirelle darüber zu informieren, dass wir das Dorf verlassen. Ich entscheide mich dagegen. Eine große Aufregung und Unruhe hat mich erfasst und ich bin überzeugt, jetzt nur auf eine Weise richtig handeln zu können. Indem ich mich dieser Veränderung anschließe, als sei ich einer von ihnen.

Stunden später sind wir so weit durch den Urwald gegangen, dass ich nicht mehr weiß, wo wir sind. Ich nehme an, südwestlich am Berg, aber ohne Blick auf die Sonne kann ich mich irren. Massive Verwerfungen des Waldbodens, überwucherte Felsen, Baumpfade, morastige Senken und eilende Wasserläufe, Wurzelgrotten, überschattete Gräben – keine Karte könnte mir dabei helfen, mich hier noch zurechtzufinden. Ganz sicher aber wissen die Aneoi, wohin sie gehen. An keiner Stelle zeigen sie Unsicherheit ob der einzuschlagenden Richtung, zu keiner Zeit scheinen sie nicht einem klaren Pfad zu folgen, den allein ich nicht zu sehen vermag.

Zugleich zieht es mich mit ihnen und fühlt sich an, als ob ich mit jedem Schritt weiter von jeder möglichen Rückkehr in ein anderes Leben entfernt bin. Ich habe Angst vor ihnen, Angst vor der Entschlossenheit, die sie auf ein mir unbekanntes Ziel zugehen lässt.

Wir befinden uns in dem großen Becken des Zaïre. So irrig die Hoffnung, allein über Wochen im Dschungel zu überleben, auch ist, müsste ich doch nur dem Wasser folgen, um irgendwann ...

Aber natürlich kann es jetzt keine Umkehr geben, keinen Alleingang in dieser Wildnis, außerdem bin ich hier etwas Bedeutendem auf der Spur. Ich muss nur meine Angst im Zaum halten, dann werde ich sehen, wohin sie den Toten bringen. Dass sie einen so weiten Weg auf sich nehmen, muss von ritueller Bedeutung sein.

Wir rasten zur Nacht und wandern am nächsten Tag bis in die späten Nachmittagsstunden hinein. Unvermittelt bleiben die Vordersten stehen. Als ich mit den Nachkommenden aufschließe, sehe ich, weshalb. Wir müssen das Ziel erreicht haben und es ist etwas, das ich nicht hätte voraussehen können. Es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass wir uns an der Südflanke des Berges befinden. Vor uns öffnet sich der Ausblick auf eine Ebene weiten Sumpfwaldes, eingerahmt von gewaltigen Stämmen und dem Blätterdach der uns am nächsten stehenden Bäume. Sie stehen zu den Seiten einer nahezu ebenen Stufe des Hangs. In dem sich rötenden Sonnenlicht ragen scharf gezeichnet die Kanten zyklopischer Mauern aus dem Pflanzenreich auf. Mein im Erkennen solcher Strukturen geübter Blick macht sogleich eine umfangreiche Anlage jungsteinzeitlicher Bauwerke aus, die bisher keiner Forschung zugänglich waren. Wie eine Erleuchtung schießt mir die Bedeutung dieser Entdeckung in den Kopf. Die Aneoi, ihre Abstammung von den ersten Menschen, die diese Region betreten haben, dass ihre Ahnen feste Siedlungen errichteten, wo niemand solche vermutet hatte.

Auf einen Ast gestützt schaue ich zu, wie sie den Leichnam in die Mitte der Stätte tragen, ihn dort an einer dicht bewachsenen Schwelle zu einem ummauerten Areal ablegen, das für meine Augen den Charakter eines Versammlungsorts trägt. Drei Zugänge zu der kreisrunden Senke liegen offen, dazu stehen die Fundamente umgebender Kammern wie abgetragene Türme zu einem Bollwerk. Korridore verbinden die Senke mit der Peripherie. Gerade genug von allem ist sichtbar, sodass ich schnell einen ungefähren Grundriss der Anlage mit allem vergleichen kann, was an Vergleichbarem aus meiner Erinnerung hervorbricht. Die möglichen Bezüge überschlagen sich, schlagen sich gegenseitig aus dem Feld. Übrig bleibt die Erkenntnis, dass nichts so recht Sinn ergibt. Die Anlage ist zu komplex und zu gewaltig für die Jungsteinzeit, zugleich zu archaisch für spätere Epochen. Ihre Geometrie ist sonderbar, nicht in Übereinstimmung mit der ethnisch verwandter Kulturen. Für sich gesehen ist sie erstaunlich simpel und ganz gewiss zu perfekt. Dies sind alles nur erste Eindrücke, die mein rasender Puls wie mit Hammerschlägen in mein Forschergehirn treibt. Es ist an der Zeit, mich zu beruhigen. Die Mauern werden auch später noch stehen, wichtiger ist jetzt, die Aneoi zu beobachten und wieder Teil ihrer Gruppe zu werden.

Die Nacht bricht an und wir entzünden ein Feuer. Die Gesichter leuchten darin auf, wie sie sich um den Toten reihen. Er liegt in der Mitte der Senke, neben dem Feuer, und ich warte. Jemand müsste jetzt hervortreten und seine wahre Rolle als Schamane offenbaren. Nacheinander schaue ich in all die Masken mit den so tiefgrünen Augen. Die Alten, die Jungen, die wenigen Kinder, die Frauen – wie Totems erscheinen sie mir jetzt in ihrer Unterschiedlichkeit, jeder ein einzelner Charakterzug ihrer Sippe.

Zwei Männer und eine Frau treten tatsächlich hervor, mit Steinklingen in den Händen. Gemeinsam beugen sie sich über den Leichnam nieder, beginnen damit, ihn mit ihrem Werkzeug aufzuschneiden. Ich halte den Atem an, als Faulgas sich ausbreitet, und mein Verstand setzt zu einem Sprung nach vorn an, vor dem mein Herz zurückweicht. Es geschieht, wie ich es vorhersehe: Sie graben nach Innereien, die sie ins Feuer werfen, wo sie zischend zu brennen anfangen. Zuletzt greift die Frau nach dem Herz und schneidet es mit zwei Schnitten heraus, schließt ihre Faust darum und presst Blut heraus, bevor sie es zum Mund führt. Die Männer schneiden Stücke von Fleisch aus dem Körper und reichen sie an die Aneoi weiter, die vollkommen geräuschlos näherkommen. Ich will mich verweigern, aber dann wäre ich nicht einer von ihnen, die ihren Toten durch ihre eigenen Körper begraben. Eine Hand hält mir ein Stück stinkenden Menschenfleischs entgegen und ich greife zu. Ein Rest meines Widerstands wird durch die Handlungen meiner Gruppe niedergerungen.

Es ist kalt und hat aus sich selbst heraus wieder zu leben begonnen. Ich verbeiße mich darin und würge, kaue und schlucke. Das Feuer brennt heißer und zugleich weniger hell.

Wir essen ihn ganz, bis auf die Knochen, die wir ins Feuer legen, und schauen einander mit Augen an, die bis tief hinein in die Urzeit sehen. Da fängt es an. Wie ein Traum. Ich bin einer von ihnen, ein Erbe Jahrzehntausende alter Überlieferung. Es ist, als ob Wind oder Regen spräche. Vielleicht träume ich jetzt in meiner Erinnerung oder erinnere mich an das Erleben eines Traums aus dieser Nacht – oder ich habe erlebt, was sich wie ein Traum anfühlt, weil die Dinge darin ihre Beschaffenheit ändern, ich selbst darin ein anderer bin und wie aus einem Traum in einen gänzlich anderen tauche. Mir stocken Atem und Herzschlag, als ich begreife, dass wir es sind, die sprechen, alle zugleich: Ph’nglui mglw’nafh Xulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn.

Aber das ist er, der Moment der Klarheit, den ich erreichen wollte. Der Geist ist doch die seltsamste Maschine, indem man etwas Bestimmtes hineintut und einem bestimmten Pfad folgt, aber doch nicht das zu erwartende Ergebnis bekommt.

Diese Sprache ist der Schlüssel dazu. Die Sprache eines anderen Bewusstseinszustands, voller Konsonanten und voller Stolperfallen für den wachen Verstand – sie ist hässlich und lockt etwas Altes hervor. Ich sehe jetzt keinen Urwald mehr vor mir, sondern die Endlosigkeit eines Ozeans, aus dem eine Stadt auftaucht wie aus Jett, nass und von einem ozeanisch grünen Schimmer, zutiefst uneuklidisch. Das heißt, ihre Linien sind weder gerade noch ungerade und die Winkel sonderbar überstreckt, außerhalb der eigentlich möglichen dreihundertsechzig Grad, und so muss sich das, was ich sehe, jenseits der bekannten Dimensionen befinden. Mein Verstand sagt mir, dass es unmöglich ist, meine Wahrnehmung indes besteht doch darauf. Die Bauwerke sind polyphemisch, so als säße auf jedem ein einzelnes Auge wie am Ende eines obszönen Stiels. Es ist eine Maske, die den darin träumenden Geist vor meinen Augen verbirgt. Und allein darum bin ich froh. Unverhüllt will ich ihn nicht sehen. Dieser Augenblick ist jetzt schon zu klar, viel zu klar.

Ich sehe diesen fernen Ort und höre die Sprache des Träumers und ich verstehe, dass wir uns an einem Außenposten seines Reiches befinden, das durch die Zeit langt und für seine Erweckung bereit ist. Ein Zeitalter vor dem der Menschheit und nach diesem, größer als der flüchtige Moment des Homo sapiens, größer als die Zeitalter der Erde. Jetzt verstehe ich, welche Freiheit darin liegt.

Sie sprengt mein Bewusstsein.

Ich erwache in einem Krankenbett und wähne mich damals, als ich allein als ein wilder Mann durch den Urwald floh, ohne Verstand, und mich in einem Krankenbett wiederfand.

Man hatte mich aufgefunden und mich gepflegt, bis das Fieber meinen Körper freigab, meinen Geist wie ein Schlachtfeld verließ. Ich halte noch an der Freiheit fest, die darin liegt, alle Logik überwunden zu haben. Doch der Moment schwindet schon.

Die Freiheit lässt sich nicht halten.

Lasst die Puppen zu mir kommen! von Ian Delacroix

Die Linke blutet stark. Ihr Herzschlag wird schwächer. Wir verlieren sie!

Das Mournful Muse war ein Ort von Verfall, Verderben und Wundern. Das Varieté befand sich im Flussbezirk, im Zentrum eines gedachten Kreuzes zwischen der Straße der Fischer und dem Marktplatz. Gerüchten zufolge war der Bezirk der Ausgangspunkt des Fluchs, der sich über die Stadt ausbreitete, aber jeder, der dort war, kannte die Wahrheit. Das Gebäude hatte Mauern, die an das Lilac House grenzten, das letzte Projekt des Architekten, und irgendwie teilte es mit dem merkwürdigen Haus auch das Schicksal des Niedergangs.

Als das rothaarige Mädchen die Tür öffnete, schaute niemand sie an, niemand warf ihr auch nur einen flüchtigen Blick zu. Jeder schien in seine eigene Welt aus Illusionen und Erinnerungen versunken. Trübes Licht verlieh dem Ort eine Aura von Verfall. Die guten alten Tage des Ruhms waren vorüber. In einer Ecke saß die Wahrsagerin und befragte ihre Tarotkarten. Die orientalische Besitzerin bewegte sich mit ihrem vorgetäuschten hinkenden Gang wie eine träge Katze durch den Raum, ihre Augen waren Glaskugeln, denen nichts zu entgehen schien. Wenige der rostigen Tische waren besetzt. Dies war ein Hafen für gescheiterte Künstler und Träumer. Selbst in der Welt der Toten gab es Träume und Künste.

Manche tranken, andere plauderten mit sich selbst oder ihren eigenen Geistern. Die meisten schauten auf den Wunderkasten, eine hölzerne Apparatur, deren Türen sich während des Abends öffneten, aber nur während mancher Abende. Im Augenblick war ein junger Kerl in einem Rollstuhl auf der Bühne und trug Verse über Trümmer und den Zusammenbruch der Architektur vor, über die Strukturen der Städte und der Universen, die sich selbst neu bildeten, indem sie verlorene Konstellationen nachahmten.

Calliope ließ ihren Blick durch den Raum wandern und fand, wonach sie suchte. Sie wusste nicht genau, wie sie hierhergekommen war. Alles war verschwommen in ihrem Kopf, aber das war jetzt ohne Bedeutung. Sie würde später versuchen, ihre Gedanken zu ordnen. Sie ging durch das Varieté und ignorierte die orientalischen Augen der Lady of Sorrow, die ihr Gesicht und ihre eigenen, fließend grünen Augen genau betrachteten. Sie kam an einen Ecktisch, an dem ein Mann mit einem Zylinder saß. Er schien sich nicht für die Verse zu interessieren, die der merkwürdige Dichter vortrug, und schaute stattdessen aus dem Fenster.

„Interessieren Sie sich nicht für Lyrik?“

Langes schwarzes Haar bedeckte die Hälfte seines Gesichts, während der Mann seine Aufmerksamkeit der Bühne zuwandte. „Oh, ich liebe das Flüstern belebten Holzes, die Lyrik des Untergrunds und die Gesänge der Leere“, gab der überhebliche Künstler zur Antwort. Dann hob er seinen Kopf und überließ den Jungen auf der Bühne seinem Publikum.

„Sind Sie Alexis de Stael, der Puppenspieler?“, fragte das Mädchen und hielt seinem Blick stand. Sie wusste nicht, wo sie diesen Namen schon einmal gehört oder ob sie ihn überhaupt irgendwo gehört hatte, aber sie wusste, dass der Mann so hieß.

„So nennen mich die Puppen aus Fleisch.“

Je länger sie ihn anschaute, desto komplexer erschienen ihr seine Züge, als sei er selbst nur eine Täuschung, gemacht aus Schatten und Holz, wie manche Erzählungen glauben machen wollten.

„Ich brauche eine Puppe.“

Darauf folgte Schweigen, nur die seltsamen Worte des jungen Dichters erstarben auf seinen Lippen und tanzten durch die Luft.

Wir sind alle gemacht aus Knochen und Leid, unser Wesen zweigeteilt ...

Die Hand des Puppenspielers berührte ihr Haar. Seine perfekten elfenbeinernen Finger ließen sie erzittern, aber sie sträubte sich nicht gegen seine Berührung.

„Wir sind alle Puppen ... gemacht aus Fleisch und Knochen und Schmerz“, flüsterte der Mann.

„Ich brauche eine Puppe“, wiederholte Calliope.

„Welche Art von Puppe brauchst du?“

„Eine Zwillingsschwester.“

Calliope war Träumen schon immer verbunden gewesen. Ihre Begabung für Träume war so rein, so stark, sie hatte diese Gabe zu ihrem Beruf gemacht. Vielleicht hatte ihr ihr Aussehen dabei geholfen, vielleicht auch nicht. Sie hatte den Menschen Träume verkauft, solange sie zurückdenken konnte. Diese Erinnerungen waren Bruchstücke ohne Zusammenhang, Seiten in einem Album, das sie Stück für Stück zusammensetzen wollte, ohne Erfolg. Sie hatte auch andere Träume, Träume, die sie nie mit jemand anderem teilen konnte, weil niemand ihr wirklich hätte helfen können. Die intensivsten Träume waren die über Erato. Erato zu betrachten, war, als betrachte sie ihr eigenes Bild im Spiegel: die Pracht ihres Haars, rot wie ein sterbender Sonnenuntergang, ihre blasse Haut und grüne geschlitzte Augen, ohne asiatisch zu wirken. Ihre Zwillingsschwester.

Ein Stück von ihr, das ihre Gedanken teilte, ihre Gefühle und ihr Schicksal. In diesen Träumen führten sie ein anderes Leben, in einer Parallelwelt zu der ihr bekannten. Da gab es unterirdische Städte, großartige Bauwerke, die leuchteten und dunkler und immer dunkler wurden, wenn man sie anschaute, neue Wege, zu leben und zu sterben, verbotene Künste und Wunder, und etwas, das immer über ihren Köpfen schwebte.

„Weißt du, was über dem Himmel liegt?“, hörte sie Erato einmal fragen. Sie gingen an Kanälen entlang, in einer Stadt, die an ein orientalisches Venedig erinnerte und die eines ihrer Lieblingsziele in ihren Traumreisen war.

Im Traum nannten sie es Himmel, aber es war nicht der Himmel, den sie in der Tagwelt kannten. Es war eine Art Kuppel, die die Städte und Landschaften ihrer Träume bedeckte – all ihrer Träume – und aus durchscheinendem Material bestand. Ein Material wie Opal und Perlmutt, und dennoch völlig anders als alles, was sie kannte. Calliope hatte ihre Zwillingsschwester beobachtet und den Kopf geschüttelt. Sie waren im Laufe ihrer Abenteuer nie über jene Kuppel hinausgegangen, sie hatten immer Städte erkundet, Gebäude und Häuser, und hatten ein Leben voller Wunder gelebt. Zwei in einer. Das war die Welt, die sie entdeckten und in der sie lebten. In jener Nacht waren ihre Augen zusammen zu der phantastischen Kuppel gereist.

„Es gibt noch eine andere Stadt“. Eratos Stimme war zu einem Flüstern geworden. „Eine Stadt über dieser Stadt. Sie ist der Schatten der anderen“, hatte sie erklärt. Sie nahmen sich an die Hand.

„Woher weißt du das?“ Gleich, als sie die Frage gestellt hatte, wusste sie, dass Erato recht hatte. Es lag etwas jenseits, und es rief nach ihnen. Calliope spiegelte sich in der Gestalt ihrer Schwester wider: Erato hatte zurückgelächelt und den Griff um ihre Hand verstärkt. „Lies mich!“, hatte sie geantwortet. „Ich habe die Dinge immer mit anderen Sinnen erkannt, und du weißt es. Darum bin ich deine Schwester, und wir sind eins.“ Das Lächeln auf ihren Lippen und das Leuchten in ihren Augen waren Pforten zur Erkenntnis.

Manchmal vergingen Wochen, bevor sie wieder von Erato träumen konnte. Manchmal hatte sie zwei oder drei Träume hintereinander. Die Zeit der Träume und die Zeit des Erwachens schienen unterschiedlichen Gesetzen zu folgen. Calliope und Erato sprachen einige Male über den Himmel und die Stadt, die hinter der Kuppel lag, aber ihre Schwester machte nie wieder den Vorschlag, einen Weg zu finden, die geheimnisvolle Stadt dort oben zu erkunden. Nach und nach erlebte Calliope beim Erwachen etwas Neues: Sie verspürte Brechreiz und verlor oft die Besinnung. Es war beinahe, als rebellierte ihr Körper gegen sie und die körperliche Trennung von ihrem Zwilling. Sie erkannte, dass sie ohne ihren Zwilling nicht mehr leben konnte, denn Erato war ein Teil von ihr.

Ihr Ruf wurde mit jeder Nacht drängender, und Calliope konnte ihn nicht länger ignorieren. Dann hörte sie eines Tages von einem Puppenspieler in der verfallenden Stadt am Fluss, die die Menschen Liminosa nannten: die verdammte Stadt. Sie erzählten sich, seine Kunst sei einzigartig, und er beherrsche die Mächte des Untergrunds und könne unbelebter Materie Leben einhauchen. In derselben Nacht träumte sie wieder von ihrer Zwillingsschwester. Sie standen am Ufer eines Sees in einer Art Höhle, Tropfsteine warfen bizarre Schatten. Erato und sie schwammen an der ruhigen Oberfläche des Sees, völlig nackt. Da waren Puppen, Hunderte von Puppen, ohne Haare oder Augen und ohne Geschlecht. Einige von ihnen standen am Ufer des kleinen Sees – ihre hohlen Augen schienen das Rot der Haut der Mädchen aufzusaugen. Andere trieben wie unbelebte Wesen im Wasser umher.

Calliope und Erato schwammen und spielten ungestört. Nichts konnte ihrer Ruhe und ihrem Gefühl von Ganzheit etwas anhaben, und Calliope hatte das Gefühl, das würde sich nie ändern. Da betrachtete Calliope ihren Körper und stellte fest, dass auch sie kein Geschlecht besaß. Sie war vollkommen androgyn, wie die Puppen, die sie umgaben. Sie besaß nur noch Augen und Haare, aber im Traum schien ihr dieser Zustand irgendwie natürlich.

„Ich vermisse dich.“ Eratos Stimme klang wie ein Trauerlied.

„Aber ich bin hier ... mit dir ...“

„Nein. Das bist du nicht.“

Calliope unterbrach ihre Schwimmbewegungen.

„Du gehörst zur oberen Stadt.“

Bevor sie etwas erwidern konnte, hob Erato ihre Arme. Die Puppen taten es ihr nach. Calliope erkannte Fäden, die durch Eratos Handgelenke gingen, lange Fäden, die irgendwo in der Decke der Höhle verschwanden. Sie erwachte. Erato. Die Puppen. Der Puppenspieler. Symbole. Zeichen, die sie nicht missachten durfte.

Es tut mir leid. Sie atmet nicht mehr. Sie hat zu viel Blut verloren.

„Die Stadt verändert sich.“ Der Dichter beobachtete die rätselhaften Augen der Puppen und Marionetten um ihn herum. Das Atelier des Puppenspielers befand sich in einer ehemaligen Mühle, denn die Stadt Liminosa blieb nicht, wie sie war, sondern unterlag einem stetigen Wandel. Das Licht fiel durch eine Verandatür, die die ganze Breite der Wand einnahm. Skulpturen aus Holz und Stein standen herum, Leinwände, Sanduhren, Marionetten, altertümliche Bücher, ausgestopfte Tiere, Schaufensterpuppen und Tausende seltsamer – natürlicher und mechanischer – Gegenstände und Kunstobjekte füllten den Raum und ließen ihn weniger wie ein Studio und mehr wie eine Wunderkammer erscheinen.

„Die Stadt stirbt, und wir sterben mit ihr. Es ist nur eine Frage der Zeit, das wissen wir beide. Wenn sie es bemerkt, wird der Tod eine Ewigkeit dauern“, verbesserte ihn Alexis.

Eine Zeit lang wusste der Dichter nicht, was er antworten sollte. Er starrte auf die elfenbeinernen Finger des Künstlers, die an einer Marionette mit Hörnern und den Gesichtszügen eines toten Harlekins arbeiteten. Dann sprach er wieder: „Eben das feiere ich in meinen Gedichten“, versuchte er, ihn zu erinnern. „Aber vielleicht ...“ Die Worte erstarben in seinem Mund, bevor er den Satz beenden konnte.

Der Puppenspieler schaute auf, seine Finger beendeten ihre Arbeit. „Du bist ein Anhänger der Hoffnung?“, fragte er ihn mit einem Grinsen auf seinem bleichen Gesicht. „Wir gehören dem Verfall, und verfallen werden wir, wenn diese apokalyptische Stadt dereinst untergeht.“

Der Dichter nickte. „Ich weiß. Aber vielleicht gibt es einen Ausweg.“

Der Puppenspieler zog die Augenbrauen hoch. Sie wirkten, als seien sie nicht echt, sondern auf eine hölzerne Oberfläche gemalt worden.

„Der Untergrund“, flüsterte der Dichter. Sein Rollstuhl machte ein lautes Geräusch, als er sich bewegte. Eine Puppe fiel zu Boden, als sei sie angesichts seiner Worte schockiert. Staub wirbelte auf.

Nicht der Puppenspieler antwortete, sondern seine Marionette: Mr. Punch, der schreckliche Harlekin, mit einer Träne aus Blut auf der Wange und den Hörnern eines Ziegenbocks. „Untergrund?“ Seine Stimme war kälter, als ein Bauchredner jemals sprechen konnte, und hatte keinerlei Klangfarbe, als komme sie aus einem hölzernen Brustkorb. „Unsinn.“

An jenem Abend offenbarte das Mournful Muse all sein Elend. Die orientalische Besitzerin machte nicht einmal Anstalten, den Staub auf dem Fußboden und den Tischen zu verbergen. Schimmel war auf den Wänden gewachsen, als würde eine Metastase Krebs über das Varieté verbreiten. Seltsame Kokons waren neben den Bildern an den Wänden aufgetaucht. Die Ausstellung, die die Räume heimsuchte, hieß Die Mauern der Dämmerung: eine rauschhafte Landschaft aus Träumen, Wüsten in unmöglichen Farbschattierungen, brennende Sonnenuntergänge und flüchtige Gespenster von Gebäuden und Architekturen.

Calliope dachte über die Kreaturen in den Kokons nach. Die Bilder waren ihr irgendwie vertraut und erinnerten sie an etwas, das sie gesehen hatte, als sie klein gewesen war. Aber die Kokons waren anders als alles, was sie je gesehen hatte. Als sie das Varieté betrat, blickte die Lady of Sorrow sie an. Calliope ignorierte die orientalische Frau und ging auf den Tisch zu. Der Wunderkasten war geöffnet, jemand stand auf der Bühne. Er bewegte sich wie die Wellen auf dem ewigen Meer, und sein Aussehen ähnelte dem eines Butoh-Tänzers. Seltsame Zeilen entströmten seinem Mund. Sie verstand nichts, wenn sein Zischen überhaupt eine Sprache sein sollte.

Calliope erreichte die Ecke des Raums.

Der Puppenspieler lächelte sie an. „Deine Schwester ist fertig.“

Calliope konnte ihre Überraschung nicht verbergen, ein leichtes Zittern ging durch ihren Körper. „Fertig?“, wiederholte sie ungläubig.

Alexis erhob eine seiner edlen Hände, berührte ihr Gesicht und ließ seine Finger tanzen, als bewege er eine Marionette. Calliopes Augen folgten seiner übernatürlichen Anmut wie hypnotisiert.

„Zeit ist eine Illusion“, flüsterte der Künstler. „Und dieser Stadt und ihren Bewohnern bleibt nicht mehr viel Zeit übrig.“ Seine Finger unterbrachen ihre Bewegungen und hielten ihren kleinen Zauber noch eine Weile fest, während er sich erhob. Er war größer als sie, aber vielleicht wirkte er nur so groß, weil er so dünn war.

Seine Finger zeichneten Symbole in die Luft. Dann bewegten sie sich wieder, als spielten sie mit unsichtbaren Fäden, die in den Handgelenken der Frau endeten. Calliope spielte sein Spiel mit und folgte ihm, als seien die Fäden echt und sie könne sie auf ihrer Haut fühlen. Einer der Kokons öffnete sich, und ein grün-gelber Schmetterling erschien. Sein fliegender Glanz tanzte über das Publikum hinweg und gelangte zur Bühne.

Als sie an dem Wunderkasten vorbeigingen, schrie der Butoh-Tänzer unhörbar auf. Alexis de Stael und seine neue Marionette aus Fleisch passierten schmale Seitenstraßen, das trübe Licht der wenigen Straßenlaternen schärfte ihre Schatten. Sie entfernten sich vom Varieté und erreichten den Flussbezirk, wo das Atelier des Puppenspielers lag. Während sich Calliope wie eine Marionette aus Fleisch in den Händen des Künstlers bewegte, fiel ihr Blick auf zahlreiche gitterähnliche Muster auf dem Asphalt. Etwas hallte in ihrem Kopf wider, verborgene Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Aber der Zauber des Puppenspielers war stärker, und ihre Blicke kehrten bald zu ihm zurück. Merkwürdige Zeichen waren auf die Mauer eines verrosteten Gebäudes gemalt, sie glitzerten beinahe und schienen zu tröpfeln. Eine seltsame geistige Verbindung entstand, und Calliope dachte zurück an die Geräusche aus dem Mund des Butoh-Tänzers im Varieté, an die rätselhafte Sprache, die sie nicht verstanden hatte.

Oben am Himmel lächelte sie der Mond mit scharfen Zähnen an. Das Plätschern des Flusses und sein nasser Duft kündeten von ihrer Ankunft am Atelier. Wie jeder, der Alexis’ Reich vor ihr betreten hatte, war sie von den vielen Schaufensterpuppen, Marionetten und Puppen aller Art überwältigt. Sie erinnerten sie an ihren letzten Traum mit Erato, den See und die geschlechtslosen Körper, die auf dem Wasser trieben.

Der Künstler hob einen Schleier und zeigte ihr, was sie sich erwünscht hatte. Calliope hielt den Atem an und starrte mit weit aufgerissenen Augen: Erato stand vor ihr. Eine zwei Fuß große Marionette, eine unglaubliche Reproduktion ihrer selbst. Dieselben Haare, dieselben Augen. Sie trug sogar das gleiche Kleid wie Calliope. Ein Rock und eine Weste, die die Tiefe ihrer Augen unterstrichen.

Nein, sie spiegelte sich nicht selbst, das war ihre verlorene Zwillingsschwester. Calliope streckte eine Hand aus und berührte das Haar der Marionette. Das Gefühl in ihren Fingerspitzen war unglaublich: Es war, als berühre sie echtes Haar. Sie fuhr mit den Fingern über den Körper der Puppe. Die Haut war so weich, so warm und lebendig.

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783957194282

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2020 (Januar)

- Schlagworte

- Grauen Horror Anthologie