Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

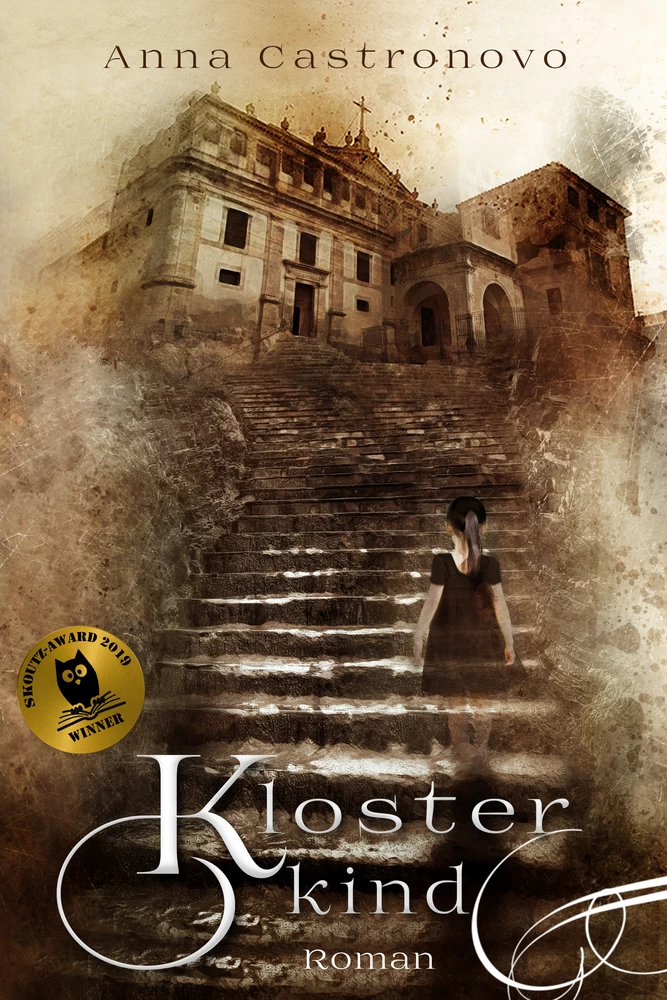

Roman

von Anna Castronovo

Äbtissin Serafica schrie auf, als sie die Zellentür von Maria Crocifissa della Concezione öffnete. Im gleichen Moment presste sie sich die Hand vor den Mund, denn im Kloster waren laute Geräusche verboten. Trotzdem hatten die anderen Nonnen den erstickten Laut gehört und eilten durch den Gang herbei. Dabei erfüllten sie die drückend heiße Luft mit dem Geraschel ihrer Gewänder und dem Trippeln ihrer Füße. Die erste Nonne, welche die Zellentür erreichte, war Lanceata.

»Was ist passiert?« Sie schob sich an der Äbtissin vorbei, um einen Blick in Crocifissas Zelle zu werfen.

Ihre Schwester saß zusammengesunken auf dem Boden, bleich und schwer atmend. Sie stützte sich mit beiden Armen ab, als hätte sie vergeblich versucht aufzustehen. Ihr Kopf hing herab und ihr Blick war starr auf den Boden gerichtet. Neben ihr lag ein umgekipptes Tintenfass, aus dem eine schwarze Pfütze sickerte und sich um Crocifissas Schreibfeder sammelte.

»Was ist mit dir?«, flüsterte Lanceata und näherte sich der Nonne vorsichtig. Sie kniete sich hinter ihre ältere Schwester und berührte sanft ihre Schulter. Sie wusste, wenn Crocifissa einen ihrer Zustände hatte, durfte man sie nicht aufschrecken.

Die Nonne antwortete nicht. Nur ein kaum hörbares Ächzen kam über ihre Lippen. Lanceata sah, dass sich die Schweißperlen, die unter ihrem weißen Schleier hervortraten, kurz vor ihrem rechten Ohr zu einem Rinnsal sammelten.

»Sie ist nicht bei Sinnen«, flüsterte Lanceata den anderen Frauen zu, die sich vor der Tür drängten. »Sie hat wieder eine ihrer Visionen.«

»Hoffentlich haben sie ihr diesmal nicht allzu übel mitgespielt«, murmelte die Äbtissin und bekreuzigte sich.

Ruckartig richtete Crocifissa ihren Oberkörper auf, hob den Kopf und schaute ihre Schwester mit stierem Blick an. Lanceata zuckte zurück. Crocifissas linke Gesichtshälfte war mit schwarzer Tinte verschmiert.

Nun streckte die Nonne ihrer Schwester wortlos ein Stück Papier entgegen. Lanceata konnte die merkwürdigen Zeichen darauf nicht entziffern.

»Was ist das?«

Das Blut unter Crocifissas wächserner Haut schien langsamer zu fließen und kälter zu sein als sonst. »Das ist der Brief des Teufels«, wisperte sie.

Nein. Ich hasse meine Mutter nicht für das, was sie mir angetan hat. Auch damals, als sich am 7. Januar 1981 die mächtige Holztür hinter mir schloss und mich zwischen den düsteren Mauern des Klosters einsperrte, empfand ich weder Wut noch Hass. Nur eine abgrundtiefe Verzweiflung. Was hatte ich ihr bloß getan? Warum wollte sie mich nicht mehr haben? Ich war doch erst sieben Jahre alt.

Wir waren die steinernen Stufen von der Piazza heraufgestiegen und standen nun auf dem Treppenabsatz des Klosters. Meine Mutter hatte Mühe, den schweren Türklopfer anzuheben, so klein und zierlich war sie. Mit der linken Hand drückte ich meine Puppe Bella fest an mich, mit der rechten klammerte ich mich an die Hand meiner Mutter. Bella hatte blondes, lockiges Haar und blaue Augen. Mama hatte ihr eigens ein neues Kleid genäht, bevor sie uns hierher brachte. Auch ich hatte mein bestes Kleidchen an, und meine störrischen Haare waren zu einem Zopf gebunden.

Die raue Klostermauer ragte schier endlos in den dunkelblauen Winterhimmel. Als ich gerade die Rosetten auf den vierzehn quadratischen Platten der Tür betrachtete, öffnete sie sich mit einem Quietschen. Ein finsterer Spalt tat sich auf, ein Schlund, der mich verschlucken wollte. Meine Mutter gab mir einen Stoß gegen die Schulter.

»Los, geh schon«, sagte sie. Ich schüttelte stumm den Kopf und stemmte die Füße fest in den Steinboden. Was sollte ich hier? Meine Mutter versuchte, mich vorwärts zu schieben. Ich sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, die sich nun mit Tränen füllten.

»Heul doch nicht«, fuhr sie mich an und kniff die Lippen zusammen. Mein Entsetzen war so immens, dass sich die Tränen gleich wieder hinter meine Augäpfel zurückzogen und auch die nächsten Monate nicht wieder zum Vorschein kommen würden.

Den Nonnen war es strengstens verboten, das Kloster zu verlassen, doch nun erschien ein Kopf im Türspalt. Er gehörte zu einer Greisin in einem schwarzen Gewand, die mich anwies, die warme und leicht feuchte Hand meiner Mutter loszulassen. Ich sah erschrocken zwischen den beiden Frauen hin und her, die sich einen einvernehmlichen Blick zuwarfen. Dann schüttelte meine Mutter mich ab. Im selben Moment ergriff die Nonne meinen Unterarm, um mich hinter sich her zu ziehen.

Starr vor Schreck sah ich über die Schulter, zurück zu meiner Mutter, die sich schon umgedreht hatte und fortging. Sie ging einfach weg und ließ mich hier, bei dieser Fremden, die fahle, faltige Haut hatte und nach Gemüsesuppe roch. Dann fiel die Tür mit einem dumpfen Knall ins Schloss.

Die Nonne hatte mich sofort wieder losgelassen, sobald der Weg zurück versperrt war. Vielleicht dachte sie, es sei besser, wenn ich mich gleich daran gewöhnen würde, von nun an auf mich allein gestellt zu sein. Ich zögerte kurz, doch dann trottete ich hinter ihr her. Was hätte ich sonst auch tun sollen? Bestimmt gab es irgendeine Erklärung dafür, warum mich Mama hierher gebracht hatte. Meine Fingerknöchel waren so fest um Bellas Arm geschlossen, dass sie weiß leuchteten.

Wir gingen durch den Sprechraum, der für die Öffentlichkeit zugänglich war. Hier war ich schon einige Male gewesen, um zusammen mit meiner Mutter Mandelkekse zu holen, welche die Nonnen buken und zugunsten des Klosters verkauften. Durch ein engmaschiges, blickdichtes Gitter gaben die Besucher von draußen ihre Bestellung auf und deponierten Geld in einem Drehregal. Die Nonnen legten das Gebäck auf der anderen Seite hinein, es wurde gedreht, das Geschäft war vollzogen. Ohne weitere Worte, ohne Blicke, ohne Berührungen.

Mama hatte mir einmal erzählt, dass früher manche Mütter ihre Babys heimlich in dieses Drehregal gelegt hatten. Die Nonnen hörten nachts ihr Wimmern durch das stille Kloster hallen und nahmen die Kinder, die keiner haben wollte, zu sich. Die Kinder, die niemandem gehörten. War ich jetzt auch so ein Kind?

Die Nonne drehte sich zu mir um. »Du bist also Filomena. Und ich bin Suor Immacolata.« Die Stimme der Greisin war für eine Frau erstaunlich tief und krächzte altersschwach. »Aber alle Mädchen nennen mich Matri me«. Sie blickte mich prüfend an, doch ich schob nur trotzig das Kinn vor und blieb ihr eine Antwort schuldig. Niemals würde ich eine fremde Frau als meine Mutter bezeichnen. Das wäre mir wie ein Verrat an Mama vorgekommen. Ich hatte nur eine Mutter, und damit basta.

Die Ordensschwester zog missbilligend eine ihrer buschigen Augenbrauen hoch, drehte sich ohne ein weiteres Wort um und schritt durch einen Innenhof, der von Terracotta-Töpfen gesäumt war. Es roch durchdringend nach Basilikum und Oregano. Mir gefiel das Durcheinander der Gefäße, die alle verschiedene Formen hatten und unterschiedliche Kräuter enthielten.

Ungeduldig blickte sich Suor Immacolata um, als ich die Pflanzen betrachtete. »Los, komm jetzt«, drängte sie. Sie bedeutete mir, ihr durch jene niedrige Holztür zu folgen, die dem weltlichen Leben verschlossen blieb. Als ich die Schwelle überschritten hatte und in das Innere des Klosters eintauchte, legte sie hinter uns drei Riegel vor. Klack. Klack. Klack. Das metallische Geräusch hallte von den Mauern wieder und meine Augen brauchten einen Moment, um sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen.

Die Nonne führte mich durch einen Korridor, in dem zu beiden Seiten Porträts von Ordensschwestern hingen, die mich mit strengen Mienen musterten. Sie trugen alle den Habit der Benediktinerinnen, genau wie die Greisin. Ein schwarzes, bodenlanges Gewand, eine weiße Haube, welche die Haare verdeckte, und darüber einen schwarzen Schleier.

Ich beeilte mich, um nicht hinter Suor Immacolata zurückzubleiben, die trotz ihres Alters forsch voranschritt. Wir stiegen eine Treppe hinauf in den ersten Stock, deren Stufen so schräg waren, dass ich nach hinten zu kippen drohte. Die Nonne sah wohl aus dem Augenwinkel, dass ich kurz strauchelte und meinen Oberkörper nach vorne reckte, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, denn sie hielt inne und blickte zu mir zurück. Groß und dunkel stand sie über mir und richtete ihren Zeigefinger auf mich. »Diese Treppe wurde absichtlich so gebaut, um uns Sünder jeden Tag daran zu erinnern, wie schwer der Weg hinauf in den Himmel ist«, sagte sie mit ihrer krächzenden Stimme. Dann bekreuzigte sie sich und marschierte weiter, Stufe um Stufe nach oben.

Vom Treppenabsatz aus erstreckten sich drei Flure. Einer führte in den Komplex, in dem die Nonnen lebten. Türen und Türen und Türen reihten sich hier in engen Abständen aneinander. Am Ende des zweiten Gangs hingen dicke Seile, mit denen die Kirchenglocken geläutet wurden. Wir nahmen den dritten Korridor, gingen an einem Speisesaal vorbei, dann am Schlafsaal der älteren Kinder, welche die Mittelstufe besuchten.

An den Wänden hingen riesenhafte, düstere Gemälde, die überhaupt nicht schön waren, sondern etwas Beunruhigendes hatten. Ich mochte gerne Bilder von hellen, bunten Landschaften, doch diese hier waren in dunklen Farben gehalten und zeigten nur ernste Gesichter. Vielleicht machten sie mich auch deshalb nervös, weil ich sie nicht genau erkennen konnte. Hier oben war das Licht nämlich genauso diffus wie im Erdgeschoss. Verwirrt sah ich mich um. Dann wurde mir klar, warum es auch hier so dämmerig war. Alle Fenster waren mit dichten Gittern überzogen, um uns den Blick nach draußen auf die Welt zu verwehren. Auf die Draußenwelt.

Am Ende des Flurs führte eine weitere Treppe hinauf in den zweiten Stock, wo die Grundschulkinder untergebracht waren. Der Schlafsaal war lang und schmal, etwa sechzig Betten wechselten sich mit der gleichen Anzahl an Kommoden ab. Hier gibt es bestimmt ein Echo, dachte ich, weil er so riesig war.

Suor Immacolata teilte mir das erste Bett auf der linken Seite zu, das direkt neben dem winzigen Abteil stand, das mit Vorhängen für sie selbst abgetrennt war. Sollte ich etwa hier übernachten?

Die Nonne zeigte mir einen Spind auf dem Flur. »Zieh die Schuluniform an«, sagte sie.

Ich drückte Bellas Arm noch fester. »Warum?«

Suor Immacolata zog ihre rechte Augenbraue hoch. »Du gehst jetzt hier zur Schule. Hat dir das deine Mutter nicht gesagt?«

Ich starrte die Nonne an und schüttelte den Kopf. Das konnte nicht wahr sein. Bestimmt wollte Mama mich nur erschrecken oder für irgendetwas bestrafen und würde mich nach ein paar Tagen wieder abholen. Ich musste brav sein. Ich musste mich zusammennehmen und beweisen, dass ich ein artiges Mädchen war.

»Na los, zieh dich um«, sagte die Alte.

Ich hängte mein gutes Kleid in den Schrank und zog mir dafür die knisternde Strumpfhose aus Polyester an, die im untersten Regal lag. Dann streifte ich mir eine schwarze Schuluniform mit dem Aufdruck SCPB über – das stand für Santa Croce Padre Benedetto. Ich war Nummer 54. In jedes meiner neuen Kleidungsstücke, die in dem Spind lagen, war ein Stoffstück mit diesen Ziffern eingenäht.

Die Nonne ließ mir kaum Zeit, die Knöpfe zu schließen, sondern marschierte gleich weiter zum Ende des Flurs. Dort führten schon wieder Stufen hinauf, diesmal in den dritten Stock. Die vielen Korridore und Treppen verwirrten mich. »Hier ist das Studierzimmer, und dort ein Raum, in dem ihr spielen könnt.« Suor Immacolata zeigte auf die einzelnen Türen. Dann traten wir auf eine kahle Terrasse hinaus.

Eine Horde Kinder umringte mich. Sie redeten wild durcheinander und schubsten sich gegenseitig weg, um einen Blick auf mich, die Neue, zu werfen. Bella wurde immer schwerer in meiner Hand. Ich versuchte, dieser Bedrängnis zumindest mit den Augen auszuweichen, doch wohin ich auch sah, mein Blick prallte immer nur gegen Mauern. Vor mir, neben mir, hinter mir. Nur oben, genau über mir, wenn ich den Kopf ganz weit in den Nacken legte, fand ich ein Stück Winterhimmel. In diesem Moment begriff ich zum ersten Mal, was es hieß, meine Freiheit zu verlieren.

Die anderen Mädchen redeten auf mich ein und stellten mir eine Frage nach der anderen, doch ich drückte nur weiter die Puppe an mich und wusste nicht, wem ich zuerst antworten sollte, und was ich überhaupt sagen sollte. Deshalb sagte ich lieber gar nichts.

Irgendwann verloren sie das Interesse an mir, zuckten die Schultern und vertieften sich wieder in ihr Spiel. Ich stand unbeholfen herum, bis uns Suor Immacolata zum Abendessen rief. Es gab Minestrone. Ich mochte Gemüsesuppe, doch diese hier schmeckte überhaupt nicht so lecker wie der Eintopf, den Mama kochte.

Ich seufzte und dachte an daheim. Wir lebten ganz am Ende des Dorfes. Hier wehte selbst in den endlosen Sommernächten, in denen die Hitze uns erdrücken wollte, ein laues Lüftchen, sodass der Gestank nach Fäkalien und fauligem Brackwasser, der aus der offenen Kanalisation aufstieg, nicht zu uns hereinwaberte. Wenn es nachts über dreißig Grad hatte, schliefen wir mit weit geöffneten Fenstern. Die Matratzen speicherten die Wärme des Tages und ihr Stoff brachte uns noch mehr zum Schwitzen. Deshalb legten wir jeder ein Leintuch auf den Boden und streckten uns flach auf den kühlen Steinfliesen aus.

Das Trinkwasser zog Mama in einem Eimer aus unserem eigenen Brunnen herauf. Das war aber auch schon der einzige Luxus, den wir hatten. Die anderen Dorfbewohner beneideten uns darum, denn sie mussten ihr Wasser aus einer Quelle holen, die ein steinernes Becken auf der Piazza Fontana speiste. Ansonsten besaßen wir aber nicht viel, was man uns hätte neiden können.

Mama baute ihr eigenes Gemüse im Garten an. Dort standen auch ein Zitronen-, ein Pfirsich- und ein Olivenbaum, dessen silbrig glänzende Blätter an der Mauer unter meinem Fenster entlangstrichen, wenn der Schirokko blies. Wir hatten eine Ziege, die ich heimlich Emma nannte, und deren lauwarme Milch ich jeden Morgen trank. Unserer Hündin hatte ich den Namen Romina gegeben, wie die Sängerin von Albano & Romina Power, die ich einmal im Fernsehen gesehen hatte. Sie war wunderschön.

Wir hatten weder einen eigenen Fernseher noch ein Telefon. Wenn Papa aus Deutschland anrief, wählte er die Nummer unserer Nachbarn. Lillo rief über die Straße: »Marinellaaaa! Teeelefooon!« Dann ließ Mama alles stehen und liegen, nahm meine beiden jüngeren Schwestern an der Hand, und zusammen flitzten wir los. Die Nachbarn steckten die Köpfe aus den Fenstern, um zu hören, was es Neues aus Deutschland zu berichten gab. »Grüß deinen Mann von mir«, rief der alte Totò jedes Mal, wenn wir unter seinem Balkon vorbeirannten.

Schließlich drängten wir uns alle bei Lillo und Crocetta im Flur, Mama wischte sich die schwitzige Hand am Rock ab und nahm den Hörer. Dann redete sie mit Papa, während wir Kinder durch die Wohnzimmertür linsten, um ein wenig fernzuschauen. Und dabei hatte ich zum ersten Mal Romina Power gesehen.

Mama mochte es nicht, wenn ich Tieren einen Namen gab. »Tiere sind Tiere, und Menschen sind Menschen. Tiere sind nur da, um dem Menschen zu dienen«, sagte sie immer. »Die Ziege gibt uns Milch und Fleisch, der Hund bewacht den Hof. Und damit basta.« Sie verbot mir auch, mit Romina durch die Obstplantagen hinter unserem Haus zu streifen. Wenn sie mich dabei erwischte, haute sie mir zwei Ohrfeigen herunter. Obwohl sie so zart war, brannten sie ordentlich, und sie keifte erstaunlich laut: »Ein Mädchen darf nicht draußen herumstreunen wie ein Hund, und alleine schon gleich gar nicht!« Sie hob die Hände zum Olivenbaum. »Madonna mia, was soll ich nur mit dir anfangen? Es wird Zeit, dass du in die Schule gehst.«

Als Strafe gab sie mir Hausarbeiten auf, Geschirr spülen und Wäsche aufhängen. Doch sobald sie mit meinen beiden kleinen Schwestern beschäftigt war, bemerkte sie nicht, dass ich wieder draußen mit Romina spielte.

Sie war eine hellbraune Mischlingshündin mit weißer Brust und weißen Pfoten. Wenn sie herumsprang oder auf mich zulief, hüpften ihre Ohren lustig auf und ab. Dann musste ich lachen, und sie bremste vor mir ab, legte den Kopf schief und ihre Zunge hing seitlich aus dem Maul. Das sah so komisch aus, dass ich noch lauter lachen musste, und Romina bellte hell und freudig dazu.

Es machte mir überhaupt nichts aus, dass wir kaum Geld hatten, und es war mir auch egal, dass Mama sich ständig nur um Graziella und Nunzia kümmerte. Ich war glücklich, wenn ich draußen im Schatten unserer Obstbäume im Hof saß und Romina Kunststücke beibrachte. Mit Emma hatte ich das auch probiert, doch die hatte mich nur ratlos angesehen und einfältig gemeckert.

Meine Tiere fehlten mir hier im Kloster genauso wie Mama. Ein dicker Kloß stieg meinen Hals hinauf, den ich aber zusammen mit dem letzten Löffel Minestrone wieder hinunterschluckte.

Nach dem Essen hatten die anderen Kinder Spielzeit, aber ich wollte lieber allein im Schlafsaal bleiben. Ich schlenderte zum Fenster, drückte mein Gesicht so fest ich konnte an das Gitternetz und versuchte, Luft von draußen zu atmen. Ich sah Schemen von Tauben vorbeifliegen und lauschte ihrem Gurren. Das war ein schönes Geräusch. Auf jeden Fall schöner als das Geschrei und die Schüsse, die spätabends manchmal von der Piazza herüberwehten. Mama hatte einmal gesagt, es sei eine Schande, dass in einem Ort, der von Heiligen gegründet wurde, nun die Mafia regierte. Aber so etwas sagte sie immer nur ganz leise.

Hier im Kloster würde man die Schüsse bestimmt lauter hören als bei uns zuhause, es lag ja direkt am Hauptplatz. Doch heute Abend war alles ruhig und ich konnte den Tauben lauschen. Ich stellte mir vor, wie sie auf den Dächern saßen. Wo Dächer waren, da waren auch Häuser. Und wo Häuser waren, da gab es auch Straßen. Auf denen man weglaufen könnte. In die Freiheit. Von hier, aus der Drinnenwelt, sah ich nur Gitter, die hohen Mauern des Klosters und den Winterhimmel. Kein Zeichen vom Leben dort draußen.

Immer und immer wieder fragte ich mich, wofür Mama mich bestrafen wollte. Hatte ich etwa mein Sonntagskleid dreckig gemacht? Wiedermal ein Schimpfwort gesagt? Oder hatte sie entdeckt, dass ich mit ihrem einzigen Lippenstift heimlich Bella geschminkt hatte? Ich wusste es nicht. Aus der tiefsten Tiefe meiner Seele bahnte sich ein Seufzer seinen Weg nach oben und ich drückte Bellas weichen Körper fest an mich.

Das Trappeln von Kinderfüßen riss mich aus meinen Gedanken. Die anderen Mädchen kamen den Gang entlang, um sich zum Schlafen fertigzumachen. Manche Kinder betrachteten mich neugierig, andere verstohlen und einige misstrauisch.

Mein Blick blieb an einem Mädchen hängen, das mich abschätzig musterte. Sie war hoch aufgeschossen, hatte Froschaugen und verschränkte die Arme vor der Brust. Die Anderen begegneten ihr mit scheuem Respekt, oder sogar mit unverhohlener Bewunderung. Mir war sofort klar, dass ich mich vor ihr in Acht nehmen musste.

Ich verschränkte die Arme ebenfalls, reckte das Kinn vor und machte mich so groß, wie ich nur konnte. Mit der Zungenspitze pulte ich in einer frischen Zahnlücke herum, bis sie nach Blut schmeckte.

Ein amüsiertes Lächeln spielte um die Lippen des Mädchens. »Ach wie süß. Die Kleine spielt noch mit Puppen«, feixte sie. Dann winkte sie ab, so als würde sie mich nicht ernst nehmen. Die anderen Kinder kicherten.

Wut brodelte in mir hoch. Ich war vielleicht klein, aber ich war auch zäh und drahtig. Vor allem aber war ich nicht süß. Das würde sie schon noch merken. Ich ballte die Fäuste, doch ich schwieg. Ich wusste, dass ich hier drinnen niemanden hatte, der mir bei einer Auseinandersetzung helfen würde.

Nachdem sich die Anführerin von mir abgewendet hatte, um sich umzuziehen, verloren auch die anderen Kinder schlagartig das Interesse an mir, und ich konnte unbehelligt in das Nachthemd aus weißem Leinen schlüpfen. Der Stoff kratzte auf meiner Haut.

Im Waschraum wartete ich, bis sich die ersten Mädchen, die sich um die Waschbecken drängten, gebürstet und ihre Zähne geputzt hatten. Es gab nur einen milchigen Spiegel, denn wir sollten uns nicht zu lange selbst betrachten. Eitelkeit war eine Sünde. Als sich das Gedränge auflöste und ein Platz frei wurde, war ich an der Reihe. Ich öffnete meinen Zopf, die winzigen Locken schnellten hervor und standen nun ungebändigt von meinem Kopf ab.

»Du siehst ja aus wie eine Negerin«, rief das hochgewachsene Mädchen absichtlich laut herüber. Die anderen Kinder verstummten und glotzten mich an.

Mir schoss das Blut ins Gesicht. Sie hielt sich hier drin wohl für die Königin. Ich hatte jedenfalls lieber krauses Haar als so vorstehende Augen wie sie. Ich atmete tief durch und reagierte nicht auf ihre Beleidigung. Stattdessen bemühte ich mich weiter, meine Locken zu entwirren. Die Bürste verhedderte sich immer wieder.

»Die kann sich ja noch nicht mal kämmen«, höhnte die Froschaugen-Königin weiter, und die anderen Mädchen quakten wichtigtuerisch im Chor, als wären sie ihr grässliches Krötenvolk.

Zuhause bürstete mich immer Mama und fuhr mir dabei mit langen Strichen über den Kopf, was mich ganz schläfrig machte. Jetzt trieb mir der ziehende Schmerz die Tränen in die Augen, wenn ich ungeduldig an meinen Haaren riss, und ich hätte am liebsten losgeweint. Doch ich biss die Zähne zusammen. Würde ich jetzt anfangen zu heulen, dann hätte ich endgültig verloren.

Also kroch ich still in mein Bett und zog mir die Decke bis zur Nasenspitze. Bella lag neben mir auf dem Kopfkissen. Ich war es nicht gewohnt, mit so vielen Kindern in einem Raum zu liegen. Ihr Atmen, Rascheln und Schnarchen störte mich. Aber es war auch tröstlich. Zumindest war ich nicht allein. Trotzdem fühlte ich mich schrecklich einsam.

Ich strich mit meinen Fingern durch Bellas lockiges Haar. Ja. Ganz bestimmt würde Mama mich bald wieder abholen, wenn ich nur brav war. Um nicht zu weinen, drückte ich mein Gesicht fest an den weichen Bauch der Puppe, bis ich irgendwann in einen unruhigen Schlaf fiel.

Mein Blick fiel auf das mächtige Kreuz, das an der gegenüberliegenden Wand hing. Erst sah ich es verschwommen, dann blinzelte ich und rieb mir den Schlaf aus den Augen. Ja richtig, ich war im Klosterinternat. Ich seufzte und schloss die Augen lieber wieder.

Als Suor Immacolata knallend in die Hände klatschte, fuhr ich hoch. Sie klatschte so lange, bis sich alle Kinder unter ihren Decken rührten, und ich fragte mich, wie sie es bloß schaffte, mit ihren faltigen Händen ein Geräusch wie Pistolenschüsse zu erzeugen. Ich beobachtete, was die anderen Mädchen machten, um es ihnen gleichzutun.

Um punkt sieben Uhr knieten wir zum Morgengebet neben unseren Betten nieder. Dann wuschen wir uns, zogen uns an und ordneten unser Bettzeug. Es fiel mir schwer, das Leintuch ganz glatt zu streichen und um die Matratze zu schlingen. Immer wieder ging ich um das Bett herum, zog hier und zerrte da. Ich brauchte länger als die anderen Mädchen, die sich schon vor der Tür gesammelt hatten. Die Froschaugen-Königin beobachtete meine ungeschickten Bemühungen und grinste hämisch.

Als Suor Immacolata wieder in der Tür erschien, stellte ich mich eilig zu den anderen Kindern. In einer schweigenden Zweierreihe marschierten wir erst durch düstere Flure. Dann stiegen wir Treppen hinunter und andere wieder hinauf, die so hoch waren, als würden sie bis in den Himmel ragen. Schließlich standen wir im Chor der Kirche. Hier wohnten wir der heiligen Messe bei, die der Pfarrer jeden Morgen las.

Ungefähr fünfzig Kinder drängten sich entlang des Gitters, das uns vor den Kirchenbesuchern aus der Draußenwelt verbarg. Ich schlüpfte bis ganz nach vorne durch. Hier oben im Chor war das Netz grobmaschiger als vor den Fenstern. Wenn ich die Nase an das rötlichbraune Holz drückte und durch eines der winzigen Löcher blickte, sah ich den glitzernden Kronleuchter, der in der Mitte des Kirchenschiffs baumelte. Ich hörte dem Pfarrer nicht zu, sondern machte den anderen Mädchen einfach alles nach: hinknien, bekreuzigen, Hände falten, beten, wieder aufstehen.

Nachdem die letzten Orgelklänge verweht waren, murmelten wir Amen und schlugen noch einmal das Kreuzzeichen. Dann marschierten wir zurück zum Speisesaal, wo es für jedes Kind ein Brötchen mit einer Tasse lauwarmer Milch zum Frühstück gab. An der Oberfläche hatte sich eine faltige Haut gebildet. Ich versuchte, sie an den Rand zu befördern, indem ich die Tasse unauffällig schwenkte. Endlich blieb die schmierige Masse am Porzellan kleben, und ich konnte meine Milch trinken. Sie schmeckte nach gar nichts. Die Ziegenmilch von Emma war viel kräftiger und würziger als diese fade Kuhmilch. Ich seufzte. Hoffentlich kam Mama heute, um mich wieder abzuholen.

Um Punkt neun Uhr läutete die Glocke zum Unterricht. Wir drängten uns durch die Holztür, die direkt neben dem Speisesaal lag und das Kloster mit der öffentlichen Schule verband. Drei Treppenstufen führten hinunter in den Flur, von dem die verschiedenen Klassenzimmer abgingen. Das hatten die Nonnen ja geschickt eingefädelt, dachte ich. Die Mädchen, die im Kloster lebten, mussten das Gebäude überhaupt nicht verlassen, da die beiden oberen Stockwerke direkt miteinander verbunden waren. Das bedeutete allerdings auch, dass der Schulweg keine Gelegenheit bot, hier herauszukommen.

Im Zimmer der ersten Klasse saßen etwa zwanzig Kinder, die mich neugierig anstarrten. Schon wieder so viele Augen, die auf mich gerichtet waren. Ich setzte mich ganz außen auf einen freien Platz in der hölzernen Schulbank und achtete darauf, das Mädchen neben mir weder an der Schulter noch am Oberschenkel zu berühren. Es roch nach Kreide und klebrigen Fingern.

Als die Lehrerin das Klassenzimmer betrat, standen alle Kinder auf und leierten im Chor: »Guten Morgen, Signorina Sambito.« Sie setzten sich gleichzeitig wieder, dann verstummte ihr Geklapper auf dem Holz der Schulbänke. Der Blick der Lehrerin fiel auf mich und trieb mir das Blut langsam aber unaufhörlich ins Gesicht.

»Du bist also die neue Klosterschülerin.«

Wie gelähmt saß ich da und starrte auf den Boden. Die Blicke der anderen Kinder piksten auf meiner Haut wie spitzige Nadeln.

Signorina Sambito schob sich ihre Brille bis zur Nasenspitze herunter und sah mich über den Rand hinweg scharf an. »Würdest du vielleicht aufstehen, wenn ich mit dir spreche?«

Erschrocken fuhr ich hoch und stellte mich neben die Bank, die Hände artig hinter dem Rücken verschränkt.

»Wie heißt du?«

Ich brachte kein Wort heraus. Wie durch eine Glasglocke hindurch hörte ich meine Mitschülerinnen kichern.

»Sie spricht nicht«, sagte ein Mädchen, das ziemlich weit hinten saß und auch im Kloster wohnte. »Seit sie gestern angekommen ist, hat sie noch kein Wort gesagt.«

Die Lehrerin seufzte und blickte auf ein Blatt Papier. »Also gut. Du heißt Filomena«, stellte sie fest. »Schon sieben Jahre alt. Und heute ist dein erster Schultag?« Sie musterte mich skeptisch.

Die Kinder kicherten wieder, denn die meisten von ihnen waren mit fünf oder spätestens sechs Jahren in die Schule gekommen. Ich war eindeutig zu alt für die erste Klasse. Immerhin schaffte ich es jetzt, zu nicken.

Signorina Sambito seufzte noch einmal. »Na gut, setz dich«, sagte sie endlich und rief ein anderes Mädchen auf, das die Hausaufgaben an der Tafel anschrieb.

Zum Glück sprach mich die Lehrerin den restlichen Vormittag über nicht mehr an, und ich versuchte, dem Unterricht zu folgen. Das fiel mir schwer, denn die anderen Kinder hatten schon vier Monate Vorsprung. Sie lernten schon seit September Buchstaben und rechneten. Jetzt war Januar, und ich konnte noch überhaupt nichts. Wie sollte ich das bloß aufholen?

Nach Schulschluss erwartete uns Suor Immacolata im Speisesaal. Heute gab es Pasta mit Broccoli aus gewaltigen Töpfen. Unter ihrem Gewicht knickten die Kinder, welche sie die Treppen von der Küche zum Speisesaal hinauftragen mussten, fast ein.

Ich hasste Broccoli. Suor Immacolata beobachtete mit säuerlichem Gesichtsausdruck, wie ich in meinen Fusilli herumstocherte, und klopfte ungeduldig mit ihrem Zeigefinger auf die Tischplatte. Als auch die letzten Mädchen in die Küche hinuntergegangen waren, um Geschirr zu spülen, kam sie zu mir.

»Was ist mit dir los, Filomena?« Sie klang verärgert. »Warum sprichst du nicht mit den anderen Kindern?«

Ich zuckte die Schultern und kratzte mit der Gabel über meinen Teller.

»Sag schon! Und iss!«

»Ich mag keinen Broccoli.« Meine Stimme klang rau, denn das war der erste ganze Satz gewesen, den ich seit meiner Ankunft im Kloster gesprochen hatte.

Die Nonne schnaubte durch die Nase. »Sei froh, dass du genug zu essen hast und danke dem Herrn dafür. Eines sage ich dir. Wer nicht aufisst, steht nicht vom Tisch auf. Merk dir das.«

Ich senkte den Blick und würgte den Broccoli hinunter.

Suor Immacolata nickte zufrieden. »Schon besser. Also? Warum sprichst du nicht mit den anderen Mädchen?«

»Ich will nach Hause«, flüsterte ich. Dann versank ich wieder in Schweigen, denn das war das Einzige, was ich sagen wollte, weil es das Einzige war, was ich fühlte.

»Am Anfang wollen alle wieder nach Hause. Du wirst dich schon noch eingewöhnen.« Die alte Nonne hatte bestimmt schon hunderte Male erlebt, dass die Neuankömmlinge vor Heimweh vergingen.

»Eingewöhnen?« Ich hob den Kopf, sah ihr direkt in die Augen und wiederholte, diesmal mit fester, klarer Stimme: »Aber ich will wirklich wieder nach Hause.«

Suor Immacolata schüttelte den Kopf. »Du wirst nicht nach Hause zurückkehren. Du lebst jetzt hier im Internat. Besser du findest dich gleich damit ab.«

Der letzte Bissen Broccoli blieb mir fast im Hals stecken. »Nein!«, presste ich zwischen zwei Hustern hervor. »Ich bleibe nicht hier. Auf keinen Fall.«

Die Nonne musterte mich einen Moment lang. »Komm mit«, sagte sie dann und marschierte auch schon los.

Ich schnellte von meinem Stuhl hoch und eilte ihr hinterher. Wohin brachte sie mich?

Wir stiegen hinab ins Erdgeschoss und schritten durch den langen Gang, durch den ich gestern hereingekommen war. Kein Zweifel. Hier ging es zum Ausgang. Mein Mund wurde trocken. Durfte ich etwa nach Hause zurück? Hatte Mama mich tatsächlich nur erschrecken wollen, damit ich in Zukunft folgsamer war? Mein Herz klopfte voller Hoffnung.

Suor Immacolata blieb abrupt stehen und erklärte mit einer weit ausholenden Geste: »Das hier sind die Porträts der Familie Tomasi. Graf Giulio hat dieses Kloster vor dreihundert Jahren erbaut, um aus unserem Dorf ein neues, himmlisches Jerusalem zu machen.«

Ich atmete enttäuscht aus. Was interessierten mich diese alten Bilder? Ich wollte hier raus!

Suor Immacolata ging ein Stück weiter und blieb vor dem Gemälde einer Nonne stehen, neben dem eine goldene Plakette mit dem Namen Maria Crocifissa della Concezione angebracht war. Vor dem Bild flackerte eine Kerze und Suor Immacolata bekreuzigte sich. Das war sicher gut, dachte ich, denn diese Gestalt hier sah tatsächlich am elendsten von allen aus.

»Ich will dir die Geschichte von Isabella Tomasi erzählen«, hob Suor Immacolata an. Dabei richtete sie sich auf und ihre Stimme wurde heller. »Sie war die Tochter unseres Stadtgründers, des Grafen Giulio Tomasi di Lampedusa. Und sie überzeugte ihren Vater im Alter von elf Jahren davon, seinen gräflichen Palast in ein Kloster umzuwandeln, in dem sie selbst in strenger Klausur leben wollte.«

Ich starrte die alte Nonne ungläubig an. »Echt? Sie wollte freiwillig ins Kloster? Als Kind?«

Suor Immacolata ließ ihre Augenbrauen tanzen. »Aber ja! Schon während der Bauarbeiten trieb die kleine Isabella die Maurer an, weil sie es kaum noch erwarten konnte, ihr Leben endlich Gott dem Herrn zu widmen.«

Ich rümpfte heimlich die Nase.

»Die Tomasis hatten acht Kinder, von denen zwei bereits als Babys starben.« Sie bekreuzigte sich schon wieder. »Die religiöse Erziehung seiner anderen sechs Söhne und Töchter übernahm Graf Giulio persönlich. Jeden Abend rief er sie zu einer Bibelstunde zusammen, während der er in Spanisch aus der Heiligen Schrift vorlas. Anschließend übersetzte die Familie gemeinsam die gelesenen Passagen. Einmal verkündete er bei der täglichen Lesung lautstark: Wenn ich wüsste, dass eines von euch Gott nicht liebt, würde ich es nicht als mein Kind anerkennen!« Zu diesen Worten schwang Suor Immacolata ihren Zeigefinger, so als wäre sie Graf Giulio und ich ihre Tochter. Da hatte ich ja nochmal Glück gehabt, dachte ich.

»Alle Familienmitglieder unterzogen sich Selbstgeißelungen und Bußen, und zwar regelmäßig.« Jetzt zog sie den Kopf ein und krümmte ihre Schultern ein wenig, nur um dann wieder aus dieser gebückten Haltung hervorzuschnellen wie ein Schachtelteufelchen. »Welche Freude, als der Vater einmal ein Geschenk aus Palermo schickte. Eine Kiste voller neuer, heiliger Instrumente. Die Augen der Kinder leuchteten auf, als sie den hölzernen Deckel öffneten und enge Bußgürtel fanden, gezackte Armbänder und auch Dornenkreuze, deren Stacheln man auf der Brust trug. Ja, damit ließ es sich gut büßen. Sie liefen gleich los, um die neuen Stücke für ihre Sammlung in das Zimmer zu tragen, das die Familie eigens zu diesem Zweck eingerichtet hatte.« Auch Suor Immacolatas Augen leuchteten jetzt. »Und das erfüllte sie mit Vorfreude, denn die Erziehung der Tomasis war von dem festen Willen geprägt, lieber den Tod in Kauf zu nehmen, als zu sündigen. Halleluja!«

Ich starrte die Nonne an. Hatte ich richtig gehört? Die ganze Familie, mitsamt den Kindern, fügte sich selbst Schmerzen zu? Ich hatte keine Zeit nachzufragen, denn genauso schnell, wie Suor Immacolata durch die Gänge des Klosters schritt, redete sie auch.

»Doch damit nicht genug. Graf Giulio und seine Frau waren glühende Marien-Verehrer. Er trug sein Leben lang zu Ehren der Madonna ein eisernes Armband mit der Gravur Totus tuus – ganz dein. Und Rosalia Traina hatte sich selbst auf der linken Brust mit einem Messer Mariae sum, noli me tangere – Ich gehöre Maria, berühre mich nicht eingeritzt. Schau.« Suor Immacolata zeigte auf eines der Porträts, das eine Frau mit schiefgelegtem Kopf, leicht geöffneten Lippen und entrücktem Blick zeigte. Mit der linken Hand öffnete sie ihren Habit über der Brust, und in der rechten hielt sie ein Messer.

Als ich mir vorstellte, wie die geschwungene Klinge ihre Haut durchschnitt, fuhr mir ein schmerzhaftes Ziehen durch die Eingeweide. Doch zum Glück holte mich Suor Immacolatas Stimme gleich wieder aus diesen Fantasien zurück.

»Selbst wenn die Tomasi-Kinder spielten, taten sie nichts anderes, als Altare und Zellen aus Holzbrettern und Steinen zu errichten. Sie zogen Gitter ein und bauten ganze Klöster, in denen sie sich gegenseitig einsperrten. Die Mädchen waren entweder Äbtissin oder Nonne, die Buben gaben den Kaplan und den Küster. Jeden Abend kamen die Kinder zusammen, um die Sünden ihres Tages zu beichten.«

Ich verdrehte die Augen. Das war vielleicht ein blödes Spiel. Zum Glück war Suor Immacolata so in ihrem Redefluss gefangen, dass sie es nicht bemerkte.

»Das Schlimmste, was Crocifissa dabei je beichtete war, dass sie einem Banditen zur Flucht verholfen hatte. Eines Tages hörte sie, dass ihr Vater einen Schurken verhaften lassen wollte, der sich gerade im gräflichen Palast befand. Aus lauter Mitgefühl warnte sie ihn, worauf der das Weite suchte.«

Über mein Gesicht huschte ein leises Grinsen. Das war endlich einmal etwas richtig Unvernünftiges. So wie es normale Kinder eben tun.

»Isabellas Lieblingsbeschäftigung war es, zusammen mit der ganzen Familie den Rosenkranz zu beten. Das gefiel ihrem Vater, denn der Graf legte allerhöchsten Wert auf das gemeinsame Gebet. Oft sagte er: Eine Familie, die zusammen betet, bleibt für immer geeint.« Suor Immacolata sah mich streng an. »Und er hatte recht! Nicht wahr?«

Eilig nickte ich.

»Eine von Isabellas stärksten Kindheitserinnerungen waren die Freitage, an denen die ganze Familie gemeinsam den Kalvarienberg bestieg. Graf Giulio ließ auf dem Hügel hinter dem Dorf die Kirche Santa Maria della Luce errichten und legte einen Kreuzweg an, der den Leidensweg Jesu nach Golgota nachstellte. Die Grafenfamilie trug ein schweres Holzkreuz mit sich, wenn sie jede Woche den steinigen, steilen Weg hinaufkletterte. Der Fußmarsch war eine Meile lang, doch Isabella ging ihn mit Freuden. Die Kirche oben auf dem Berg war ihr Lieblingsort – die Kirche des Lichts. Sie war eine Pilgerstätte, denn dort wurde die Kopie des Turiner Grabtuchs aufbewahrt, die sich jeden Freitag im März blutrot färbte. Graf Giulio richtete sich dort oben einen Ort der Stille ein, mit Zellen, in die sich Gläubige zurückziehen konnten, um zu beten und sich selbst zu geißeln.« Suor Immacolata zog ihre linke Augenbraue hoch. »Du weißt ja sicher, wo der Kalvarienberg ist, oder?«

Ich nickte, denn ich kannte diesen Ort nur allzu gut. Von unserem Haus aus führte ein Feldweg auf den Hügel, den ich oft heimlich mit Romina gegangen war. Es war gruselig schön, zwischen den Ruinen herumzustreunen. Mama hatte mir eigentlich verboten, zu dem alten Gemäuer zu gehen, denn es war ein gefährlicher Ort. »Geh da nicht hin«, hatte sie mich gewarnt. »Während der Pest-Epidemie wurden die Kranken zum Sterben auf den Kalvarienberg gebracht. Sie lagen in den Zellen und warteten auf den sicheren Tod. Sie zu pflegen war unnötig, denn es war ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis sie ihren letzten gequälten Atemzug tun würden. Deshalb waren, wenn sie dann endlich starben, ihre Fingernägel ganz lang. Und im Tod, wenn der Körper austrocknete, erschienen sie noch länger.«

An dieser Stelle ihrer Geschichte zeigte mir Mama jedes Mal an, wie lang genau die Nägel waren, nämlich ungefähr drei Zentimeter. »Später wurden zwischen den Ruinen überall Hände mit langen Fingernägeln gefunden«, fuhr sie fort. »Seitdem wird dieser Ort auch die Kirche der langen Fingernägel genannt.« Sie machte eine bedeutungsschwangere Pause. »Und noch etwas. Nachts hört man da oben den Hufschlag eines Pferdes. Und manchmal sieht man eine finstere Gestalt um die Mauern schleichen. Geh dort nicht hin, Filomena! Dort weht der Wind des Todes.«

Doch ich liebte die verfallene Kirche, zumindest bei Sonnenschein und am helllichten Tag, mit Romina als Beschützerin. Schon oft war ich auf umgestürzte Säulen und die größten Gesteinsbrocken geklettert, die vom Dach heruntergebrochen waren. Die Aussicht von hier oben bis zum Meer war fantastisch.

In dieser Ruine musste auch irgendwo der Eingang zum Tunnel mit den sieben Pforten sein. Mama hatte mir erzählt, dass die Familie Tomasi einst einen unterirdischen Gang in den Berg geschlagen hatte. Er führte in die eine Richtung bis ans Meer, zur Chiaramonte-Burg. Und in die andere Richtung in die Stadt hinein, bis zum Grafenpalast. Dann weiter zur Kirche der Santa Rosalia, zum Dom und schließlich ins Kloster.

Ich hatte in den Gesteinsbrocken oft nach dem Geheimgang gesucht und war in den Spalten und Höhlen herumgekrochen, die sich überall zwischen den porösen Felsen auftaten. Doch gefunden hatte ich ihn nie.

Ach wäre es schön, jetzt nicht hier in diesem düsteren Flur zu stehen, sondern oben auf dem Hügel, und mir vom Wind die widerspenstigen Haare noch mehr zerzausen zu lassen.

Dass dieser mystische Ort auch Isabellas Lieblingsplatz gewesen war, machte sie mir etwas sympathischer. Trotzdem konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass Kinder lieber den Rosenkranz beten wollten, als zu spielen.

»Hörst du mir überhaupt zu?« Suor Immacolata holte mich jäh wieder zurück zwischen die Klostermauern.

»Klar.« Ich war neugierig geworden, wie die Geschichte weiterging.

»Isabella war ein sehr sensibles Kind und von klein auf krank. Sie litt sehr darunter, dass sie deshalb nicht, wie alle anderen Familienmitglieder, fasten durfte. Graf Giulio erlaubte ihr nicht, gänzlich auf das Essen zu verzichten, denn das hätte ihren Gesundheitszustand weiter verschlechtert. Doch sie bettelte und bat, und irgendwann hatte er ein Einsehen mit seiner Tochter. Sie durfte sich auf ein einziges Lebensmittel beschränken.« Suor Immacolata nickte zufrieden ob der Gnade des Vaters, und ich dachte nur eins: Wie lecker eine Wurst vom Grill schmeckte, und dass ich nie freiwillig darauf verzichten würde.

»Weißt du, die Menschen waren damals bettelarm. Unser Dorf war über den Landweg kaum zu erreichen, es war nahezu isoliert, die Lebensmittelzufuhr war desolat, und das mörderische Klima trug auch noch seinen Teil zu Krankheit und Armut bei. Doch Familie Tomasi kümmerte sich aufopfernd um die Bevölkerung.«

»Und wie?«

»Gräfin Rosalia Traina lud an jedem Madonnen-Feiertag sieben arme Frauen ein, denen sie selbst die Füße wusch, während die Töchter ihnen Essen servierten. Graf Giulio gründete ein Leihhaus, um Zinswucher zu bekämpfen. Arbeitslose bekamen eine Ausgleichszahlung, und der Graf finanzierte jedes Jahr einer Gruppe bedürftiger Mädchen ihre Hochzeit. Er ließ ein Frauenhaus, ein Waisenhaus und ein Erziehungsheim erbauen. In dem Krankenhaus, das er errichtete, kümmerte er sich jeden Freitag persönlich um die Patienten. Nicht umsonst wurde er der heilige Graf genannt. Gott hab ihn selig.«

Die Nonne knickste in Richtung eines Porträts, das einen vornehmen Herrn mit Backenbart und einer merkwürdigen Frisur zeigte. Seine Haare waren in der Mitte gescheitelt und bildeten zwei Tollen nach links und rechts. Seine Unterlippe war wulstig und die Oberlippe wurde durch einen mächtigen Schnurrbart verdeckt. Er sah gar nicht aus wie ein liebender Vater und ein treusorgender Graf, sondern streng und unerbittlich.

»Als Isabella elf Jahre alt war, schmiedete Graf Giulio erste Heiratspläne für sie.«

»Aber da war sie doch noch ein Kind!«, rief ich empört.

Suor Immacolata zuckte die Schultern. »Im Siebzehnten Jahrhundert war das eben so. Auch Gräfin Rosalia Traina wurde mit Carlo verlobt, als sie zwölf Jahre alt war.«

»Carlo? Hieß Isabellas Vater nicht Giulio?« Bei den vielen Namen kam ich ganz durcheinander.

»Ja, Carlo und Giulio waren Brüder. Eigentlich hätte Carlo Graf werden und Rosalia Traina heiraten sollen. Doch er ging in ein Theatiner-Kloster und vererbte sowohl den Grafentitel als auch seine Verlobte dem Bruder Giulio. Rosalia heiratete den heiligen Grafen schließlich mit fünfzehn Jahren.«

Gebannt starrte ich Suor Immacolata an. Das war ja unerhört, fand ich.

»Jedenfalls brachte Isabellas Vater eines Tages einen jungen Mann mit nach Hause, den er als Bräutigam für seine Tochter in Betracht zog. Doch als er ihn in den Salon bitten wollte, wurde das Mädchen von Panik ergriffen. Isabellas Haut wurde eiskalt und kribbelte, sie zitterte unkontrolliert, es summte in ihren Ohren und ihr Blick verschwamm. Dann fiel sie in Ohnmacht und bekam hohes Fieber, an dem sie fast starb.«

»Oh nein«, wisperte ich. »Musste sie den Mann trotzdem heiraten?«

Suor Immacolata lächelte. »Nein. Ihr Vater machte sich schreckliche Vorwürfe, weil er den Wunsch seiner Tochter, Nonne zu werden, nicht ernst genommen hatte. Er verstand, dass dieser Anfall ein Zeichen Gottes war. Dass er Isabella nicht an einen Mann aus Fleisch und Blut verheiraten durfte. Sie hatte schon immer Angst vor den Menschen gehabt. Die rüde Welt außerhalb des Grafenpalastes war ihr bedrohlich, hässlich und fremd vorgekommen. Also versprach der Graf seiner Tochter am Krankenbett, das größte und schönste Gebäude der neugegründeten Stadt in ein Kloster umzuwandeln – seinen eigenen Palast.« Suor Immacolatas Stimme klang feierlich. »Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich Isabella darüber war.«

»Isabella wollte wirklich schon als Kind ins Kloster?« Ich konnte es einfach nicht fassen.

»Glaubst du mir etwa nicht?« Suor Immacolata wirkte plötzlich gereizt.

»Doch, doch«, murmelte ich schnell.

Die Nonne blickte mich noch einen Moment lang säuerlich an, so als würde sie überlegen, ob ich ihre Zeit wert war. Aber dann siegte ihre Lust, die Geschichte weiterzuerzählen. »Weißt du, ihre erste Vision hatte Isabella bereits im Alter von sieben Jahren. Als sie die Kirche San Domenico in Palermo betrat, hörte sie eine Stimme. Nicht du hast mich gewählt, sondern ich habe dich gewählt. Dasselbe hatte Jesus einst zu seinen Jüngern gesagt. Isabella verstand: Gott hatte sie auserwählt. Er rief sie zu sich. Und ab diesem Zeitpunkt war der Weg zu ihm Isabellas Berufung.«

»Hatte sie noch mehr Visionen?«, fragte ich neugierig.

»Selbstverständlich.« Die Nonne legte die Hand auf ihre Brust. »Sie sah darin oft Mutter Maria, ihre beiden Schutzheiligen und sogar Gott selbst.« Jetzt senkte Suor Immacolata die Stimme und bekreuzigte sich wieder. »Vor allem aber kämpfte sie ihr ganzes Leben lang mit dem Satan.«

»Mit dem Teufel?« Ich hielt den Atem an.

Die alte Nonne nickte gewichtig. »Ja. Aber erst später, als sie im Kloster lebte.«

»In diesem Kloster?« Mit aufgerissenen Augen sah ich mich in dem düsteren Korridor um. »Hier?«

»Ja, hier.«

Mir schauderte. Jetzt wollte ich die ganze Geschichte hören. »Und wie ging es mit Isabella weiter?«

Suor Immacolata nickte zufrieden. Sie hatte mich erfolgreich von meinem Heimweh abgelenkt und zum Reden gebracht. Bereitwillig erzählte sie weiter: »Als Isabella vierzehn Jahre alt wurde, war es endlich soweit. Zwei ihrer Schwestern, die sechzehnjährige Francesca und die elfjährige Antonia, zogen gemeinsam mit ihr in das neu errichtete Kloster ein. Graf Giulio schüttelte den Kopf und murmelte: Alles Nonnen! Alles Nonnen!, denn er hätte gerne Enkel gehabt, und Erben für seine Grafschaft. Trotzdem war er tief bewegt, als seine Töchter an diesem 12. Juni 1659 in einer Gruppe von insgesamt zehn Frauen in einer Zweierreihe langsam die Kirche betraten. Die Wände waren mit Brokat geschmückt und der Boden mit Damast ausgelegt. Nach der heiligen Messe schritt die Äbtissin, begleitet vom Lärm der Flöten und Tamburine, zum Sprechraum des Klosters. Dort führte sie jede Nonne und jede Novizin einzeln an der Hand über die Schwelle. Die Äbtissin selbst trat als letzte ein und verschloss die Tür des Klosters für immer hinter ihrem Rücken.«

Die feinen Härchen auf meinen Armen richteten sich auf. Genau so hatte mich gestern Suor Immacolata über die Schwelle der gleichen Tür geführt. Klack. Klack. Klack. Das Geräusch der drei Riegel hallte noch in meinem Kopf nach, und Angst drückte meinen Brustkorb zusammen. Musste ich jetzt auch für immer hierbleiben, wie die Tomasi-Mädchen? Nein. Das konnte nicht sein. Das würde mir Mama nicht antun.

»Hand in Hand schritten die Schwestern durch diesen Korridor, glückselig, dass sie endlich ihre ganze Existenz Gott widmen durften.«

»Glückselig? Durch diesen Gang?«

»Natürlich durch diesen Gang. Welcher denn sonst?« Schon war die Greisin wieder verärgert. Besser, ich unterbrach sie nicht mehr. »Die Tomasi-Schwestern jubilierten, denn sie verzichteten nur allzu gerne auf die Privilegien eines mondänen Lebens im gräflichen Palast. Lieber wollten sie ein karges Dasein im Kloster führen. Nicht als Grafentöchter, sondern als niedere Gottesdienerinnen. Denn vor Gott sind alle gleich, und der Weg ins Himmelreich ist nun einmal beschwerlich. Doch es ist der Weg, der zum ewigen Leben führt und in Glückseligkeit mündet.« In einer dramatischen Geste hob sie die Hände zur Decke und verdrehte die Augen nach oben.

»Also nimm dir ein Beispiel an den Tomasi-Mädchen.« Suor Immacolata ließ ihren Blick über die Gemälde schweifen und hielt dabei ihren Zeigefinger in den düsteren Gang. »Und schätze das einfache Leben, das du hier frei von Sünde führen darfst. Gelobt sei Jesus Christus.« Dann bekreuzigte sie sich wieder und marschierte ohne ein weiteres Wort zurück in Richtung Treppe.

»Warten Sie, Suor Immacolata«, rief ich ihr hinterher. »Erzählen Sie bitte weiter.« Ich musste unbedingt wissen, wie es mit Isabella weiterging. Und natürlich, was es mit dem Teufel auf sich hatte.

»Jetzt nicht. Jetzt habe ich keine Zeit mehr für Geschichten«, antwortete sie im Weitergehen, doch ich meinte, ein kleines Lächeln in ihrer Stimme zu vernehmen.

Ich eilte ihr hinterher, denn ich spürte, wie sich die vorwurfsvollen Blicke der ersten Nonnen, die das Kloster vor dreihundert Jahren unter Freudentränen bezogen hatten, in meinen Nacken bohrten. Sie waren unzufrieden mit mir. Die Töchter des heiligen Grafen waren jubilierend in die Klausur gegangen. Aber ich, ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich Kinder nichts sehnlicher wünschen, als bis an ihr Lebensende im Kloster eingeschlossen zu sein. Und so eine wie ich lief nun durch ihre heiligen Korridore und dachte dabei sehr unheilige Dinge.

Ich war überzeugt davon, dass die Tomasi-Mädchen auf den Gemälden meine Gedanken lesen konnten. Jedes Mal, wenn ich fortan den Gang entlang an ihnen vorbei gehen musste, versuchte ich, an nichts zu denken. Und weil das nicht ging, trällerte ich im Geiste ein Lied. Obwohl sich das bestimmt auch nicht geziemte.

Suor Immacolata blieb erst vor dem Studierzimmer wieder stehen. »In den ersten Wochen bist du von der Hausarbeit befreit. Angela wird dir in dieser Zeit helfen, den Schulstoff nachzuholen. Sie geht schon in die vierte Klasse und ist die beste Schülerin der Grundschule. Warte hier. Ich hole sie.«

Ich erschrak. In den ersten Wochen? Würde ich wirklich so lange hierbleiben müssen? Mir fiel wieder ein, was Suor Immacolata gesagt hatte: Dass ich hier wohnen und zur Schule gehen müsste. Aber warum? Warum sollte Mama mich weggeben?

Die Vorstellung, noch länger in dieser Düsternis, in dieser Stille eingesperrt zu sein, nahm mir die Luft zum Atmen. Die Wände schienen näher zusammenzurücken. Ich musste hier raus.

Ich begann, im Studierzimmer hin und her zu tigern, versuchte, durch das Fenstergitter ein Stück Draußenwelt zu erkennen. Nichts. Ich legte meine Stirn an das kalte Metall, kratzte mit den Fingernägeln darüber und sog Luft durch die winzigen Löcher ein. Dann hob ich den Kopf ein Stück ab und schlug ihn gegen das Metall. Einmal. Zweimal. Der dumpfe Schmerz lenkte mich von dem entsetzlichen Gedanken ab, der begonnen hatte, in meiner Brust zu brennen. Dem Gedanken, dass Mama mich nicht mehr haben wollte.

Beobachtete mich jemand? Ich fuhr herum, und mein Blick fiel auf eine Madonnen-Statue, die mich anlächelte. Das Jesuskind griff nach ihrem blanken Busen.

Ich hatte noch nie eine nackte Brust gesehen, denn Mama hatte stets darauf geachtet, dass ich sie nie unbekleidet sah. Obwohl ich ganz alleine im Zimmer war, wagte ich es nicht, den Busen direkt anzusehen. Ich betrachtete die Mutter Maria erst nur aus dem Augenwinkel und wurde dabei rot.

Die Madonna hob Zeige- und Mittelfinger zum Zeichen des Friedens und hatte einen derart entrückten Blick, wie ihn nur stillende Mütter haben können. Langsam gewöhnte ich mich an den Anblick der nackten Brust. Ihr mildes Lächeln streichelte mich, und ich wusste sofort, dass ich mich ihr anvertrauen konnte. Ich ging zu ihr hinüber und legte meine Hand auf ihren linken Fuß. Sie begann zu kribbeln. Obwohl der Marmor kühl war, wurde mein Arm ganz warm, und diese Wärme floss direkt in mein Herz.

Ich schrak auf, als sich die Tür zum Studierzimmer öffnete. Oh nein. Das durfte nicht wahr sein. Diesmal hätte ich mich fast bekreuzigt.

»Das ist Angela«, sagte Suor Immacolata und schob das hochgewachsene Mädchen mit den Froschaugen herein.

»Na toll, die Puppenmutti«, knurrte Angela, während sie sich mit aufwändigem Gepolter neben mir in die Schulbank schob. »Und? Wo hast du heute dein hässliches Baby gelassen?«

»Sie ist nicht hässlich, und sie heißt Bella.« Ich verschränkte die Arme und rückte ein Stück von ihr weg.

Angela verdrehte die Augen. »Oh, du kannst ja sprechen. Das ist gut, wo du mit sieben Jahren ja noch nicht mal lesen und schreiben kannst«. Ich starrte sie wütend an, doch sie zuckte nur die Schultern. »Na ja, zumindest muss ich keine Hausarbeit machen.«

Nach dem Essen mussten die Klosterschülerinnen nämlich jeden Tag nähen, sticken oder putzen, und offensichtlich war Angela von diesen lästigen Pflichten befreit worden, um mit mir zu lernen. »Na gut.« Sie beugte sich über mein Heft. »Dann mal los.«

Die Nachhilfestunde verlief besser als erwartet. Angela war einigermaßen freundlich zu mir und stellte mir sogar Fragen über mein Leben. Ich erzählte ihr von Mama, von Emma und Romina, und dass mein Vater in Deutschland arbeitete. Sie hörte mir aufmerksam zu. Mochte sie mich vielleicht doch? Zumindest ein wenig? Eine lauwarme Hoffnung breitete sich in mir aus.

Nach dem Lernen ging ich zurück in den Schlafsaal, setzte mich auf mein Bett und nahm Bella in den Arm. Ich langweilte mich. Die anderen Kinder waren alle im Spielzimmer, und der verwaiste Schlafsaal ließ meine Einsamkeit greifbar werden. Sollte ich nach oben zu den anderen Mädchen gehen?

Ich atmete tief durch, nahm meinen ganzen Mut zusammen und legte Bella zurück aufs Kopfkissen. Dann stieg ich mit klopfendem Herzen die Treppe hinauf.

Als ich die Tür zum Spielzimmer öffnete, sah ich, dass sich alle Kinder um Angela geschart hatten. Sie stand breitbeinig da, beide Hände in die Hüften gestemmt. Ich wollte schon auf sie zugehen, da trafen mich ihre Worte wie eine Ohrfeige, von der mir schwindelig wurde.

»Habt ihr die schon mal reden hören?«, höhnte sie. »Sie spricht ja wenig, aber wenn sie mal den Mund aufmacht, kommt nur Dialekt raus. Es wird Zeit, dass sie hier im Kloster ordentlich Italienisch lernt.«

Sie sprach über mich. Angela verspottete mich vor allen Kindern. Und grinste mir dabei mitten ins Gesicht. Ich blinzelte, denn meine Augen wollten sich mit Tränen füllen. Mit aller Macht hielt ich sie zurück und biss die Zähne fest zusammen. Um keinen Preis wollte ich vor den anderen Kindern weinen.

»Und wisst ihr was?« Angelas Stimme wurde lauter. »Sie hat bestimmt Flöhe von ihrem räudigen Köter.«

»Iiiiih«, kreischten die anderen Mädchen und wichen vor mir zurück.

Eine unbändige Wut stieg in mir auf und ich hätte am liebsten losgebrüllt. Wenn ich jetzt hierblieb, würde ich entweder Angela das Gesicht zerkratzen, oder doch noch heulen. Damit weder das eine noch das andere geschah, drehte ich mich wortlos um und ging hinaus.

»Oh, jetzt läuft das Baby zurück zu seiner Mama.« Angelas meckerndes Lachen hallte hinter mir her.

Ich knallte die Tür zu und hob die Hände zum Gesicht, um hier, allein auf dem Flur, endlich loszuweinen. Doch die Tränen kamen nicht. Jetzt, wo sie mir Erleichterung verschaffen könnten, hatten sie sich irgendwo tief unten versteckt. Ich versuchte, sie hinauszupressen, kniff die Augen zusammen und ballte die Fäuste. Doch kein Tröpfchen wollte aufsteigen, um das Brennen in meinem Hals und den Druck in meiner Brust zu lindern. Verdammte Tränen. Wütend trat ich gegen die Wand.

Dann kam mir eine Idee. Was wäre, wenn ich wirklich zurück zu meiner Mama laufen würde? Was wäre, wenn ich einfach gehen würde? Die Tür, durch die ich gestern hereingekommen war, führte in die entgegengesetzte Richtung schließlich auch wieder aus dem Kloster hinaus.

Wie ferngesteuert setzte ich einen Fuß vor den anderen, die endlosen Treppen hinunter, bis zu dem Korridor mit den unheimlichen Familienporträts. Ich ging zwischen den grimmig blickenden Gesichtern hindurch, immer weiter Richtung Ausgang, bis ich vor dem Gemälde der elenden Nonne ankam, vor dem sich Suor Immacolata gestern bekreuzigt hatte. Im flackernden Licht der Kerze, die unter ihrem Bild brannte, schienen sich die langen, feingliedrigen Finger ihrer Hände zu bewegen. Die Härchen auf meinen Armen richteten sich auf und am liebsten wäre ich davongelaufen, doch ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. Ihre Augen waren merkwürdig leer, schienen aber gleichzeitig bis in den hintersten Winkel meiner Seele sehen zu können.

»Was machst du hier?« Suor Immacolatas Stimme durchschnitt die Stille und ließ mich zusammenfahren. Sie hatte mich erwischt.

Ich war so vertieft in den Anblick des Gemäldes gewesen, dass ich gar nicht bemerkt hatte, wie die Nonne in dem düsteren Gang hinter mich getreten war. »Äh ... Ich wollte nur die Bilder anschauen«, log ich.

Die Greisin blähte die Nasenflügel und mir fiel auf, dass ihre Nasenlöcher groß und haarig waren. »Es ist euch Kindern strengstens verboten, alleine im Kloster herumzulaufen.«

Ich senkte den Kopf. »Tschuldigung. Tut mir leid. Das wusste ich nicht.«

Sie musterte mich misstrauisch, doch dann wurde ihr Blick etwas milder. »Hat dir die Geschichte von Isabella Tomasi gefallen?«

Ich begriff nicht. Was hatte dieses Bild mit dem jungen Mädchen zu tun, von dem sie mir erzählt hatte? Auf dem Namensplättchen stand Maria Crocifissa della Concezione. Vorsichtshalber sagte ich: »Ja, sehr gut.«

»Soll ich dir die Geschichte weitererzählen?«

Ich nickte. »Ja bitte.« Zum Glück hatte die Alte nicht bemerkt, dass ich abhauen wollte.

Suor Immacolata betrachtete das Porträt mit verklärtem Blick, berührte mit den Fingerspitzen das blasse Gesicht und seufzte. »Ach Madre Crocifissa, wie viel gibt es über dich zu berichten!«

»Ich dachte, sie wollten mir von Isabella erzählen?« Ich war enttäuscht. Die Geschichte der Grafentochter, die schon als Kind ins Kloster gehen wollte, interessierte mich viel mehr, als die einer alten Nonne.

»Das ist Isabella«, sagte Suor Immacolata. »Als sie ihre Gelübde ablegte und Nonne wurde, wählte sie den Namen Maria Crocifissa della Concezione.«

Ich starrte das Porträt an. Isabella Tomasi war die Nonne auf dem Gemälde? Es verwirrte mich, dass zu dem jungen Mädchen, das ich mir vorgestellt hatte, dieses ausgezehrte Gesicht gehörte. Ich würde sie jedenfalls nicht Madre Crocifissa nennen, beschloss ich, sondern weiterhin Isabella. Das passte besser zu dem Kind, das genauso zwischen diesen Mauern gelebt hatte wie ich.

»Auf dem Bild sieht sie aber nicht besonders glücklich aus«, murmelte ich gedankenverloren.

Suor Immacolatas Augen durchbohrten mich, als wollte sie mich mit ihrem Blick ans Kreuz nageln. »Was sagst du da!«, herrschte sie mich an. »Madre Crocifissa war sogar sehr glücklich. Dieses Gemälde sieht nur deshalb anders aus, weil sie darauf bereits tot ist.«

Ich starrte sie mit offenem Mund an. »Das ist das Bild einer Leiche?«

Die alte Nonne bekreuzigte sich. »Gott hab sie selig.«

»Erzählen sie weiter. Bitte.« Ich trat von einem Fuß auf den anderen. Dass ich eigentlich fliehen wollte, hatte ich völlig vergessen.

»Also gut.« Der ärgerliche Schatten auf Suor Immacolatas Gesicht verflog, sobald sie ihre Stimme erhob. »Nachdem Madre Crocifissa gestorben war, betteten die anderen Nonnen ihren Leichnam unter das Kreuz am Altar hin. Da schlug sie die Augen auf, um die einzige Liebe ihres Lebens, Jesus Christus, noch einmal anzusehen. Der Heiland senkte gleichzeitig den Kopf, um zu ihr hinabzublicken.«

»Aber sie war doch schon tot«, wisperte ich. »Und die Jesus-Statue ist aus Holz.«

Suor Immacolata nickte und mir lief es beim Anblick des Bildes eiskalt den Rücken hinunter. Der schlaffe Körper lehnte schief auf dem Stuhl, den Kopf nach rechts geneigt, so dass er fast das Kreuz berührte, das unter ihrem Arm festgesteckt war. Ihr Gesicht war ausgemergelt, das Kinn hing leicht nach unten. Unter ihrem linken Arm klemmte ein Strauß Lilien und über ihrem schwarzen Schleier trug sie eine Dornenkrone.

»Ihr Leichnam war drei Tage lang auf diesem Stuhl ausgestellt, und ihr Körper blieb die ganze Zeit über warm«, flüsterte Suor Immacolata und bekreuzigte sich gleich noch einmal. »Stell dir vor, sie duftete nach Rosen.«

»Nach Rosen?« Leichen rochen doch bestimmt nicht nach Blumen, dachte ich. Sie stanken eher nach Gruft und Verwesung. Ich stellte mir vor, wie die Nonnen an dem leblosen Körper schnupperten und verzog angeekelt das Gesicht.

»Am vierten Tag wurde sie unten in den Katakomben beerdigt. Doch aus ihrem Grab ertönte Geigenmusik. Zwei Wochen lang. Also gruben die anderen Nonnen sie wieder aus und holten ihre Überreste zurück nach oben.« Suor Immacolata zeigte auf eine Holztür. Sie war von einer Mauer mit steinernen Ornamenten eingefasst, die sehr alt aussahen.

»Hinter dieser Tür liegt Madre Crocifissa?«

Zufrieden betrachtete Suor Immacolata mein Gesicht, auf dem Grauen und Faszination miteinander rangen. »So, und jetzt ab nach oben«, sage sie und klatschte zweimal in die Hände. »Es ist Zeit für den Rosenkranz. Und wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du heimlich herumschleichst, isst du einen Teller Broccoli.«

Bei dem Gedanken an das dunkelgrüne, fade Zeug mit den ekligen Knubbeln sammelte sich lauwarme Spucke in meinem Mund.

Die Nonne marschierte los und ich musste mich beeilen, ihr hinterherzukommen. Ich wollte auf keinen Fall allein mit einer Toten zurückbleiben.

Am nächsten Tag im Studierzimmer verhielt sich Angela wieder völlig normal. Aber ich würde nicht mehr auf sie hereinfallen. Sie war sicher nur deshalb nett zu mir, weil Suor Immacolata ab und zu hereinschaute und meine Fortschritte überprüfte. Und um Informationen zu sammeln, die sie später gegen mich verwenden könnte. Diese Viper. Ich verriet ihr jedenfalls kein Sterbenswörtchen mehr, und das war gut so, denn bei der nächsten Gelegenheit ließ sie mich wieder ins offene Messer laufen.

»Ich muss aufs Klo«, sagte ich zwischen zwei Rechenaufgaben.

»Dann geh doch.«

»Darf ich das, so alleine, ohne zu fragen? Suor Immacolata hat gesagt, es ist strengstens verboten, dass Kinder alleine im Kloster herumlaufen.« Ich wollte mich keinesfalls mit der herrischen Nonne anlegen.

Angela zuckte die Schultern. »Normalerweise schon. Aber aufs Klo gehen ist ja was anderes. Oder willst du dir lieber in die Hosen machen?« Sie grinste.

Ich schüttelte vehement den Kopf.

»Geh ruhig«, sagte Angela. »Falls Suor Immacolata kommt, sage ich ihr Bescheid, wo du bist.«

Als ich auf dem Rückweg von der Toilette an der offenen Tür des Schlafsaales vorbeikam, wo die anderen Mädchen gerade unter der Herrschaft der Nonne saubermachten, schoss Suor Immacolata auf den Flur hinaus.

»Was machst du hier?« Ihre Stimme überschlug sich fast. Mir wurde klar, dass Angela mich wieder ausgeschmiert hatte. Die anderen Mädchen waren neugierig zusammengelaufen und hatten sich mit ihren Besen hinter der Nonne formiert. Sie lechzten nach meiner nächsten Blamage.

»Tschuldigung, ich war nur auf dem Klo«, stotterte ich. »Ich dachte ... Ich musste nur Pipi.«

»Ah!«, rief Suor Immacolata und hob die Hände schützend vors Gesicht. »Das sagt man nicht!«

Die Mädchen kicherten hinter vorgehaltener Hand. »Sie hat Klo gesagt«, flüsterte eine. »Und Pipi.«

Suor Immacolata fuhr herum. »Still!«

Und mich fauchte sie an: »Da siehst du, was du angerichtet hast! Ein für alle Mal. Du darfst nur alleine im Kloster herumlaufen, wenn du vorher um Erlaubnis fragst. Und hier heißt es: Ich muss klein oder ich muss groß. Keine unsauberen Wörter. Verstanden? Und nun alle zurück an die Arbeit!«

Sie schüttelte erbost den Kopf, drehte sich um und scheuchte die Mädchen, die noch immer glucksten, wieder in den Schlafsaal.

Der Zorn brodelte in mir wie Magma, und am liebsten hätte ich Angela die scheußlichen Glubschaugen blau gehauen, als ich zurück ins Studierzimmer kam. Doch ich wusste, dass ich keine Chance gegen sie und ihr grässliches Krötenvolk hatte. Außerdem hatte mir Mama beigebracht, dass es diejenigen, die einen verhöhnen, am allermeisten ärgert, wenn sie einen damit nicht treffen können. Wenn man ihren Spott einfach an sich ablaufen lässt wie dreckiges Wasser. Also tat ich so, als wäre gar nichts gewesen.

»Und? Alles klar?«, fragte Angela scheinheilig.

»Ja, ja«, murmelte ich unbeteiligt und wandte mich wieder dem Matheblatt zu. Sie schnaufte enttäuscht, und ich grinste innerlich, denn ich hatte mir keine Blöße gegeben. Und Angela hatte keine Genugtuung bekommen.

Je gemeiner ihre Einfälle waren, desto mehr strengte ich mich an, den verlorenen Lernstoff aufzuholen. Ich hoffte, dass sie das Interesse an mir verlieren würde, wenn sie sich nicht mehr täglich mit mir abgeben musste.

Es waren nun schon drei Wochen vergangen, seit ich im Kloster angekommen war, und Mama hatte mich noch immer nicht abgeholt. Doch sicher war es nur eine Frage der Zeit. Ganz bestimmt. Das sagte ich mir immer wieder vor, wenn mich die Sehnsucht nach ihr übermannte.

Als ich endlich auf demselben Stand war wie die anderen Kinder, überkam mich süße Schadenfreude. Angela wurde nämlich wieder zur Hausarbeit verdonnert, während Suor Immacolata mir nichts anschaffte. Natürlich fragte ich auch nicht nach, ich war ja nicht blöd. Lieber genoss ich meine freie Zeit.

Während die anderen Mädchen den Schlafsaal, den Waschraum und das Studierzimmer kehrten und wischten, stellte ich mich an eines der vergitterten Fenster und lauschte den blechernen Lautsprecherstimmen der fliegenden Händler. Sie knatterten mit ihren dreirädrigen Apen durch die Straßen. Mit fest geschlossenen Augen malte ich mir aus, ich sei dort draußen. Ich stellte mir das bunte Sortiment vor, das über die Ladeflächen hinaushing und in den Kurven gefährlich schwankte. Ich kannte alle Melodien auswendig. Da war Beppe, der drei Mal kurz und ein Mal lang hupte. Er hatte Waschmittel und Knöpfe geladen, Salatschüsseln und Schnürsenkel. Auf dem Dach seiner Fahrerkabine hatte er eine Matratze festgezurrt. »Signoraaaaaaa«, rief er langgezogen. »Signoraaaaaa, treten sie näher, Signoraaaaa!« Meine Mama hatte jedes Mal den Rock gehoben und war zur Straße geeilt, wenn er vorbeikam.

Dann schallte der Lockruf von Amedeo durch die Gassen, der Eier und Kaninchen verkaufte, die sich verschreckt in einem Holzkäfig drängten, der die ganze Ladefläche einnahm. »Uova e conigliaaaaaaa!«

Mein Lieblingsverkäufer war der Eismann Salvatore. Ich war immer mit roten Backen seinem VW-Bus entgegengerannt, auf dem der Schriftzug Gelato Gattopardo verheißungsvoll glänzte. Meist kam ich als Erste bei den bunten Eisbehältern an, die in einer Kühlzelle hinter der Schiebetür standen. Dann konnte ich mich aber nicht entscheiden, ob ich lieber Pistazie oder Schokolade wollte, oder vielleicht doch ein knallbuntes Wassereis? Deshalb ließ ich schließlich alle anderen Kinder vor.

Ich seufzte. Seit ich im Kloster lebte, hatte ich gar kein Eis mehr gegessen. Genaugenommen überhaupt nichts Süßes. Denn Völlerei war Sünde. Nur zum Sonntagsfrühstück streute uns Suor Immacolata etwas Zucker über unseren Ricotta. Ansonsten gab es Milch und Brot. Und das, obwohl oft stundenlang der Duft nach Mandelkeksen und Vanillecreme durch die Flure zog, wenn die Nonnen in ihrer Backstube zugange waren. Mir lief jedes Mal das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an die Gebäckstücke aus geriebenen Pistazien dachte, und an die Teigrollen, die mit Pudding gefüllt und mit Hagelzucker bestreut waren. Doch die Süßigkeiten, welche die Nonnen herstellten, waren nicht für uns Kinder gedacht. Sie wurden ausschließlich unten am hölzernen Drehregal verkauft und brachten dem Kloster ein wenig Geld ein.

Dass ich meinen Träumen nachhängen konnte, während sie putzen mussten, gefiel den anderen Kindern freilich gar nicht. Vor allem die Froschaugen-Königin lief zur Höchstform auf. »Das Balg vom Saufkopf«, nannte sie mich, »der nach Deutschland abgehauen ist, aber keine müde Lira nach Hause bringt, weil er seinen Lohn mit blonden deutschen Flittchen durchbringt.«

Ich verstand nicht genau, was sie damit meinte, aber ich bat Suor Immacolata bald darum, ebenfalls putzen zu dürfen. Schließlich erlaubte sie mir, den Flur zu fegen. Der Besen war noch etwas zu lang für mich, aber so konnte ich wenigstens arbeiten wie die anderen und zog mir nicht mehr ihren Neid zu. Daraufhin ignorierten mich die meisten Kinder nur noch. Sie fanden mich komisch, weil ich so schweigsam war, hatten aber sonst kein Interesse mehr an mir. Nur Angela hörte einfach nicht auf, mich zu drangsalieren.

Jeder Tag im Kloster verlief genau gleich. Aufstehen, beten, waschen und anziehen, Betten machen, Messe, Frühstück, Schule, Mittagessen, Lernzeit, Hausarbeit. Wenn wir endlich mit dem Putzen fertig waren, machten wir im Studierzimmer Hausaufgaben.

Die Madonna mit dem blanken Busen, wie ich sie heimlich nannte, half mir jedes Mal, wenn ich Probleme hatte. Einmal musste ich ein schwieriges Gedicht auswendig lernen, doch ich konnte mir keine einzige Zeile merken. Alleine schaffte ich das nicht. Am nächsten Tag würde Signorina Sambito fünf Kinder auswählen, die das Gedicht vor der ganzen Klasse vortragen mussten. Der Gedanke daran ließ mein Gehirn verklumpen. Da setzte ich mich ganz nah zur Madonna. Sie streichelte mich wieder mit ihrem gütigen Blick. Da wurde ich ganz ruhig und die Worte schienen sich wie von selbst in mein Gedächtnis einzubrennen.

Die schöne Marienstatue war allerdings auch für unsere Bestrafungen zuständig. Wenn wir ungezogen waren, mussten wir eine halbe Stunde neben ihr knien und beten. Eines Tages traf diese Strafe auch mich.

Angela hatte es endlich geschafft, mich aus der Reserve zu locken. Sie hatte Bella den Kopf umgedreht, sodass ihr Gesicht nach hinten blickte, und sie dann wieder auf mein Kopfkissen gesetzt. Als ich den Schlafsaal betrat, war ich furchtbar erschrocken und hatte aufgeschrien. Die Mädchen prusteten los und Angela warf den Kopf in den Nacken, um laut herauszulachen. In dieser Sekunde war ich auf sie losgesprungen wie eine Katze mit ausgefahrenen Krallen. Mit aller Kraft zog ich sie an den Haaren und biss sie in die Schulter. Mit einem zornigen Schmerzensschrei schüttelte sie mich ab und brüllte nach Suor Immacolata. Kurz bevor die Nonne mit wehendem Gewand zur Tür des Schlafsaals hereingeeilt kam, drehte Angela den Kopf meiner Puppe rasch zurück und grinste mich dabei an. Dann nahm sie ihr Schmerzensgeheul wieder auf.

»Was ist passiert?« Die Stimme der Nonne durchschnitt die Luft dieses bitterkalten Februartages.

»Sie hat mich an den Haaren gezogen und gebissen«, greinte Angela und zog die Schuluniform über ihre Schulter hinab, um Suor Immacolata die roten Abdrücke meiner Zähne zu zeigen. Die anderen Mädchen nickten wichtigtuerisch.

»Was hast du dazu zu sagen?« Die Nonne funkelte mich an.

»Ich ... äh ... habe es nur gemacht, weil ...«

»Still! Das will ich gar nicht hören!« Sie winkte brüsk ab. »Es gibt keinen Grund, ein anderes Kind zu verletzen. Geh ins Studierzimmer, knie nieder und bete fünf Vater Unser und fünf Ave Maria.« Ihr Zeigefinger wies unmissverständlich zur Tür, und ich trollte mich. Bestimmt feixte mir Angela hinterher, die giftige Schlange. Der würde ich es schon noch zeigen.

Als ich ins Studierzimmer kam, um dort meine Strafe anzutreten, sah ich, dass die Madonna rote Augen hatte, so als hätte sie geweint. Da bat ich sie um Verzeihung, obwohl ich den Streit gar nicht angefangen hatte. Danach sah sie zufrieden aus und ich war erleichtert, dass sie nicht mehr enttäuscht von mir war. Trotzdem fühlte ich mich ungerecht behandelt. Und noch etwas kam mir merkwürdig vor. Wusste Mutter Maria etwa nicht, dass Angela Schuld an dem Streit war? Sie müsste doch eigentlich alles sehen und alles hören. Sie müsste doch wissen, dass die Froschaugen-Königin mich seit meiner Ankunft im Kloster piesackte. Ich hatte mich nur gewehrt. Warum ließ sie es dann zu, dass ich bestraft wurde, und nicht Angela?

Doch für solche Zweifel war in meiner kleinen Welt kein Platz. Und so wischte ich die Fragen fort und suchte weiterhin Rat und Hilfe bei meiner Madonnina.

Nach der Lernzeit, während der absolute Stille herrschen musste, durften wir endlich ein wenig spielen. Um sechs Uhr abends beteten wir den Rosenkranz, danach gab es Abendessen. Der Höhepunkt des Tages war es, wenn wir vor der Bettruhe im Aufenthaltsraum der Nonnen eine halbe Stunde fernsehschauen durften. Der Saal war riesengroß, und auf langen Tischen lagen die Stoffbahnen, aus denen die Nonnen Altarvorhänge, Stolen, Messgewänder und Chormäntel fertigten und sie reich mit Silber- und Goldfaden bestickten. Auch wir Kinder lernten hier Kreuzstich und Langettenkanten, Knötchenstich und Nadelmalerei. Doch abends durften wir zwischen den Stoffbahnen weltliche Sendungen schauen.

Das Programm bestimmten die älteren Mädchen aus der Mittelstufe, aber das war mir egal. Mit wissbegierigen Augen und offenem Mund sah ich den bunten Bildern aus der Draußenwelt zu.

Natürlich beteten wir auch, und das nicht zu knapp. Vor dem Einschlafen, nach dem Aufstehen, vor und nach dem Essen, vor und nach dem Lernen. Jeden Abend sprachen wir in einer Kapelle des Klosters den Rosenkranz und jeden Freitag die Kreuzweg-Andacht. Dabei erinnerte ich mich wieder an die Tomasi-Mädchen, deren Hauptbeschäftigung es schon als Kinder gewesen war, die neunundfünfzig Perlen des Rosenkranzes durch ihre Finger gleiten zu lassen. Würde ich mich jemals damit anfreunden können, jeden Abend all diese Gebete hintereinander aufzusagen? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich seufzte.

Sonntags versammelten wir uns im Chor über dem Altar. Von hier aus verfolgten wir die öffentliche Messe, versteckt hinter unserem hölzernen Gitter. Die Kirche füllte sich am heiligen Tag mit Gläubigen aus dem Ort, die respektvoll den Kopf senkten, wenn sie durch die Tür hereintraten. »Graf Giulio Tomasi ließ sie absichtlich so niedrig bauen, damit jeder, der die Klosterkirche betreten will, sich erst einmal ehrfürchtig vor Gott verneigen muss«, erklärte uns Suor Immacolata, wie immer mit erhobenem Zeigefinger.

Ich versuchte stets, die Menschen zu erkennen, die sich in den Bänken drängten. Vielleicht war Mama da unten? Doch es war schwer, zwischen den ganzen Kindern und durch den Blickschutz hindurch Personen auszumachen.

Die Nonnen standen hinter einem anderen Gitter. Es war neben dem Altar in die Wand eingelassen, welche die Kirche vom Kloster trennte. Sie erhielten die heilige Kommunion durch ein Loch, dem sie ihre geöffneten Münder entgegenstreckten. Der Pfarrer reichte die Hostie hindurch und legte sie auf ihre feuchten Zungen.

Ab und zu führte uns Suor Immacolata in die Kirche. Aber nur, wenn sie leer und abgeschlossen war. Dann erzählte sie uns etwas über die Statuen und Bilder, die hier zu sehen waren. Am meisten berührten mich die Geschichten der Märtyrer-Kinder.

Es gefiel mir, wie die heilige Agnes von Rom, deren Statue gleich am Eingang in einer Nische stand, zärtlich ein Babyschaf an ihr hellblaues Kleid drückte. Man sah, dass sie Tiere liebte, so wie ich. Sie sollte im Alter von zwölf Jahren mit dem Sohn eines römischen Präfekten vermählt werden. »Sie wollte aber nicht heiraten, da sie nur Gott liebte«, erzählte die Nonne. Ihre Augen wanderten zu dem überdimensionalen Kreuz über dem Altar. »Der Präfekt wurde furchtbar wütend und zeigte sie an. Ihr wurde der Prozess gemacht.« An dieser Stelle kam Leben in Suor Immacolata. Wenn sie erzählte, schien sie ihr Greisentum abzuwerfen wie einen alten Mantel. »Im Heiligen Römischen Reich durfte man allerdings keine Jungfrauen hinrichten, und so wurde sie nackt ausgestellt.« Jetzt breitete die Nonne ihre Arme aus. »Wie durch ein Wunder verbargen Agnes´ Haare ihren ganzen Körper und das erste Mannsbild, das sich ihr nähern wollte, fiel tot zu Boden.«

Ich beobachtete fasziniert, wie Suor Immacolata sich drehte, gestikulierte, fast unter ihrem schwarzen Habit verschwand und dann wieder daraus hervorschnellte. Es sah aus, als würde ein zu kurz geratener Derwisch durch die Kirche tanzen. »Daraufhin wurde sie als Hexe verurteilt und sollte auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Doch das Feuer wich vor ihr zurück und erlosch. Schließlich wurde ihr mit einem Schwert die Kehle durchgeschnitten, wie bei einem Lamm.« Suor Immacolata ließ erschöpft die Arme sinken.

Agnes tat mir leid. Sie war sehr mutig, fand ich. Ich wollte auch nicht heiraten, deshalb konnte ich sie gut verstehen. Aber so furchtlos, dafür den Tod in Kauf zu nehmen, wäre ich nicht gewesen.

Noch grausamer war die Geschichte von San Felice, den hundert andere Kinder gesteinigt hatten, als er erst sieben Jahre alt gewesen war. Genauso alt wie ich. Als ich daran dachte, wurde mein Hals ganz eng.

»Nachdem sein Lehrer herausgefunden hatte, dass der Bub ein Christ war, gab er ihn dem Mob frei.« Die alte Nonne verzog ihr Gesicht zu einer schmerzverzerrten Grimasse. »Und jedes der Kinder warf einen Stein auf ihn, bis er tot war.«

Sein kleines Skelett lag in einem Sarg, der in einer kunstvoll ausgestalteten Nische in der Mitte des Kirchenschiffs stand. Darüber wachten dicke, weiße Engel, deren Augen jedem zu folgen schienen, der durch die Kirche ging. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass ihre Pupillen in Wirklichkeit nicht aufgemalt waren. Ihre Augäpfel hatten winzige Löcher. Was befand sich wohl hinter der Nische? Konnte man von dort aus die Kirche beobachten?

An der Seitenwand hing ein Gemälde, auf dem das Martyrium von San Felice dargestellt war. Die hämischen Gesichter der Kinder feixten von allen Seiten nach der zusammengekrümmten Gestalt, die schützend die Arme über ihren Kopf hielt. Mein Herz zog sich zusammen als ich sah, wie hilflos der Junge war, und wie bösartig sich die anderen Kinder an seinem Leid weideten. Ich stellte mir vor, wie eines dieser niederträchtigen Kinder hinter dem Sarg saß und uns durch die Augen der Putten heimlich beobachtete. Mir schauderte.

»Kardinal Bonelli schenkte unserem Kloster 1675 die Gebeine von San Felice«, erklärte uns Suor Immacolata. »Er war schwer krank, aber nachdem Madre Crocifissa für ihn gebetet hatte, wurde er wieder gesund. Gott hab sie selig.« Die Nonne bekreuzigte sich. »Aus Dankbarkeit ließ er die Überreste des Märtyrerkindes aus dem Friedhof San Callisto in Rom ausgraben und hierher überführen. Von diesem Tag an wurde San Felice jeden vierten Sonntag nach Ostern gefeiert. Und nun hört gut zu.« Suor Immacolata machte eine kurze Pause und sah jede von uns durchdringend an, damit wir noch gebannter lauschten. »Madre Crocifissa liebte ihren Felice sehr und hegte nahezu mütterliche Gefühle für ihn. Während der Vorbereitungen für sein Fest wollte sie ihm zu Ehren ein neues Ornat nähen, doch es fehlte ihr goldener Faden. Also betete sie vor diesem Gemälde der Mariä Empfängnis.« Die Nonne zeigte auf das Bild, das neben dem Altar hing. »Da erschien ihr San Felice in einem Lichterkranz und reichte ihr lächelnd den gewünschten Faden. Die Madonna hatte Crocifissa erlaubt, ihren geliebten Felidruzzo einmal zu sehen.« Suor Immacolata strahlte nun selbst so hell wie der Lichterkranz.

Wir Kinder liebten die unheimlichen Geschichten der Grusel-Greisin, wie wir sie heimlich nannten. Sie waren eine willkommene Abwechslung in unserem langweiligen Klosteralltag. Am allerliebsten gruselten wir uns aber vor dem imposanten Reliquienschrein. Jede seiner fünfunddreißig Glastürchen hatte eine andere Form. Es gab Rechtecke, Kreise und Rauten, mit Türen aus buntem Glas. Ein überdimensionaler Christus, dem hellrotes Blut aus allen Wunden quoll, breitete schützend seine Arme über die Totenköpfe und Gebeine.