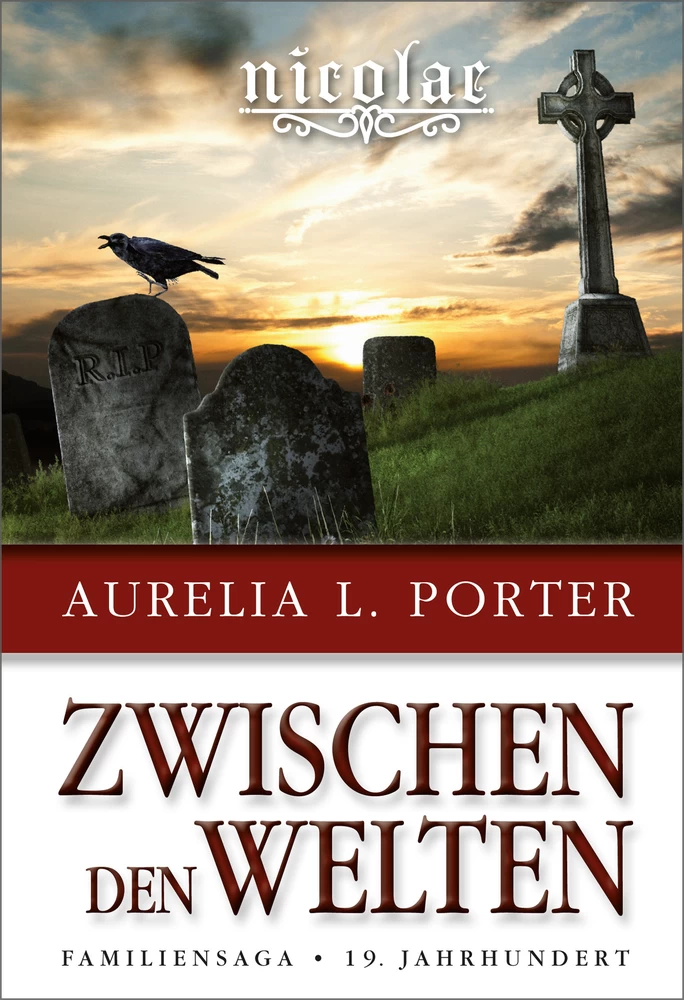

Nicolae - Zwischen den Welten

Familiensaga 19. Jahrhundert

Zusammenfassung

„Sei gewarnt! Die Wahrheit, die wir dir erzählen werden, könnte dir den Verstand rauben …“

Was hat der plötzliche Tod der Vikarsgattin mit dem Verschwinden einer jungen Frau zu tun? Wer ist für die Zerstörung des keltischen Kreuzes auf dem Friedhof verantwortlich? Und welche Botschaft birgt die Wandmalerei in der kürzlich entdeckten Krypta von St. Mary’s?

Ein kleiner Junge namens Nicholas vermag Licht ins Dunkle zu bringen. Stückweise geben seine Träume ein gut gehütetes Geheimnis preis, das in seinem Heimatort begraben liegt. Immer tiefer geraten seine Mutter und er in die Wirren ihrer eigenen Familiengeschichte und damit in große Gefahr.

Zwischen den Welten ist der in sich abgeschlossene erste Band der Nicolae-Saga, die im Jahre 1866 in einem Küstenort Englands ihren Anfang nimmt.

In dem Auftakt zu ihrem siebenbändigen Familienepos erzählt Aurelia L. Porter einfühlsam wie bildgewaltig die Geschichte eines hochsensiblen Jungen, der auf der Suche nach der Wahrheit auf Lebenslügen, Verblendung und die Schatten seiner Ahnen trifft.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Nicolae

Zwischen den Welten

Familiensaga 19. Jahrhundert

(1860 bis 1869)

Band 1 der Nicolae-Saga von

Aurelia L. Porter

© 2021 Aurelia L. Porter

Umschlaggestaltung: Saeed Maleki, Hamburg

Umschlagmotiv: Shutterstock

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Neuauflage der Printausgaben

ISBN 978-3-347-05985-6 (Paperback)

ISBN 978-3-347-19931-6 (Hardcover)

Verlag & Druck: tredition GmbH,

Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Zu diesem Buch gibt es Musik!

Hören Sie kostenlos in den Soundtrack hinein:

https://maximilianzemke.bandcamp.com/album/zwischen-den-welten

Info: https://www.aurelia-porter.de/

Das Buch

Zwischen den Welten ist der Auftakt zu einem historischen Familienepos in sieben Bänden, angesiedelt im viktorianischen England und im sagenumwobenen Rumänien.

1866. Rebecca ist mit ihrem kleinen Sohn Nicholas (später Nicolae) aus London in ihren Heimatort an der Küste Kents zurückgekehrt. Als sie beginnt, dem rätselhaften Tod ihrer Mutter auf den Grund zu gehen, stößt sie auf unerwartete Widerstände. Selbst ihrem Vater, dem Vikar, scheint es zu missfallen, dass sie in der Vergangenheit gräbt.

Nach und nach enthüllen Nicholas‘ Träume ein dunkles Geheimnis um eine vermisste junge Frau und eine keltische Kultstätte. Noch ahnt Rebecca nichts von den Verwicklungen mit ihrer eigenen Familiengeschichte und den Abgründen, in die sie blicken werden.

Auf subtile Art zieht Aurelia L. Porter ihre Leser immer tiefer in das spannungsgeladene Familiengeschehen hinein.

„Hüte dich davor, an nur eine einzige Wahrheit zu glauben, denn wissen tut der Mensch in Wirklichkeit nichts …“

Die Autorin

Aurelia L. Porter wurde 1962 in Hamburg geboren. Die Literaten des 19. Jahrhunderts – von Dickens bis Dostojewski – haben sie von Jugendjahren an begleitet. Sie kann sich durchaus vorstellen, schon einmal in dieser Epoche gelebt zu haben, so vertraut erscheint ihr diese.

Das viktorianische England hat sie schon immer fasziniert. Seit sie 2005 begonnen hat, die Nicolae-Saga zu schreiben, begeistert sie sich ebenfalls für ein Land auf der entgegengesetzten Seite Europas: für Rumänien.

Ihr Titelheld mit seinen keltischen Vorfahren hat sie dorthin geführt, wo Sagen und Legenden zu Hause sind. Diese eröffnen ihr und den Lesern einen völlig neuen Blickwinkel auf die Historie und stellen so manche bisher geglaubte Wahrheit infrage.

„Beim Schreiben öffnet sich mir ein Portal zu einer verborgenen Welt.“

Was ist, wenn ihr eines Tages feststellt,

dass eins plus eins doch nicht zwei ergibt?

Wenn sich plötzlich Welten vor euch auftun,

die ihr zuvor nie gesehen habt

und damit all euer stolzes Wissen ad absurdum geführt wird?

(Rebecca)

Rebecca – 1860

Kapitel 1

Zum wiederholten Mal glitten ihre Augen über den soeben verfassten Brief. Rebecca bemühte sich, zwischen ihren eigenen Zeilen zu lesen, denn ihre Schwester täte es ganz gewiss. So gefühlsbeherrscht und sachlich Judith auch war, so feinfühlig und hinterfragend war sie im Umgang mit ihr, ihrer kleinen Schwester, die es selbst aus der Ferne noch zu beschützen und zu erziehen galt – wenn auch nicht mehr durch das gesprochene, so nun durch das geschriebene Wort. Hatte Judith früher Rebeccas wahren Gemütszustand anhand des Tonfalls, der Mimik und Gestik herauszufinden vermocht, so gelang es ihr jetzt durch die Art, wie sie die Feder angesetzt oder die Bögen geschwungen hatte. Darum prüfte Rebecca ganz genau, ob sie die Unruhe, die sie seit geraumer Zeit befallen hatte, vor ihrer Schwester hatte verbergen können. Judith sollte sich nicht unnötig sorgen.

Eine laue Brise strich durch das hochgeschobene Fenster ins Zimmer herein. Seufzend blickte sie auf und betrachtete gedankenverloren den über dem Meer bereits rötlich verfärbten Himmel. Drei Möwen, deren weiße Bäuche von der tief stehenden Sonne in ein leuchtendes Orange getaucht waren, glitten stumm vorbei, als trauten sie sich nicht, die andächtige Stille des sich herabsenkenden Abends zu stören.

Rebecca war sich dessen bewusst, dass ihr Brief einen klagenden Ton beinhaltete, zu dem sie keinerlei Recht besaß, denn eigentlich hatte sich nichts geändert. Zwar hatte ihre Schwester vor Kurzem ihren eigenen neuen Lebensweg fernab ihres Heimatortes beschritten, doch war dieses einschneidende Ereignis nicht aus heiterem Himmel über Rebecca hereingebrochen. Sie hatte Zeit genug gehabt, sich an den Gedanken, ihr Leben künftig ohne ihre geliebte Schwester bestreiten zu müssen, zu gewöhnen. Auch ihren Vater traf keine Schuld an ihrer unglücklichen Verfassung. Er kam wie eh und je seinen beruflichen Verpflichtungen nach und war obendrein in die Restaurierungsarbeiten an St. Mary’s eingebunden. Selbst die Menschen um sie herum, die sie von Kindesbeinen an kannte, hatten sich nicht verändert. Alles war in schönster Ordnung:

Die Fischer dieses südenglischen Küstenortes, die einst der Hungersnot wegen aus Irland eingewandert waren, kamen klaglos ihrer täglichen Mühsal nach, um sich und ihre Familien am Leben zu erhalten, während die heimischen Bauern von frühmorgens bis spätabends die umliegenden Ländereien bewirtschafteten und die Nase über das nach Fisch stinkende Volk aus dem Norden rümpften – obgleich sie kaum mehr im Geldbeutel hatten und ihnen ein strenger Geruch von Jauche anhaftete. Die feinen Herrschaften – oder solche, die sich dazu zählten – frönten wie eh und je ihren heimlichen Lastern, verhalfen sich gegenseitig zu noch mehr Reichtum und Macht und spannen so manche Intrige, die zu Aufstieg oder Fall Einzelner führte und nebenbei für Kurzweil sorgte. Alle übrigen Bürger verrichteten redlich und unbemerkt ihr Tagewerk. Manche sicherten sich mithilfe des wachsenden sommerlichen Badebetriebs ein gutes Zubrot. Jene, die es dadurch zu etwas Wohlstand gebracht hatten, begannen den oberen Ständen nachzueifern, ohne zu bemerken, welch groteske Figuren sie hierbei abgaben. Rebeccas Vater, Vikar dieser kleinen aufstrebenden Gemeinde, erteilte allen jeden Sonntag, den sieben Todsünden zum Trotz, die Absolution.

Es war also alles beim Alten, alles, wie es sich gehörte. Das Einzige, das sich verändert hatte, war Rebecca selbst, als sie in ihrer ungewohnten Einsamkeit begonnen hatte, ihre Augen richtig zu öffnen. Aber es waren keineswegs die bisher kaum wahrgenommenen Realitäten, die sie schreckten. Es war etwas Tiefergehendes, etwas Unerklärliches, das unaufhaltsam auf sie zukam und sich Zutritt zu ihrem Innersten bahnte. Dieses Gefühl einer diffusen Gefahr ließ sie des Nachts in unruhige Träume fallen, während tagsüber das zart schillernde Gebilde, das ihre Welt bisher schützend umgeben hatte, sich mehr und mehr zurückzog.

Unwillkürlich wanderten Rebeccas Augen zu dem verzierten Silberrahmen auf dem Sekretär. Das Antlitz ihrer Mutter mit seinen mädchenhaft verträumen Zügen blickte ihr entgegen. Das Haar fiel in leicht wallenden ungekünstelten Flechten, nur gehalten von einem Kranz aus Blüten. Ein feenhaftes, wissendes Lächeln umspielte ihre sanft geschwungenen Lippen.

Entschlossen spannte Rebecca die Schultern und las ihre Zeilen ein allerletztes Mal:

Kent, im August 1860

Meine liebste Judy,

wie sehr wünsche ich Dich bei mir! Das Leben so allein mit Vater fällt mir schwer. Er ist wie immer viel im Dienste der Kirche unterwegs. Kaum ist er zu Hause, steckt sein Kopf in den Plänen von St. Mary’s. Daher bin ich so oft wie möglich im Cottage-Garten, um nach Mutters Pflanzen zu sehen, was Vater allerdings nicht recht ist. Es sei nicht damenhaft und zudem ein „böses Omen“ mit bloßen Händen in der Erde zu wühlen. Wahrscheinlich ist er besorgt, mein Verehrer könnte Anstoß daran nehmen.

Gestern hat Mr. Cornelly mir erneut seine Aufwartung gemacht. Ich fürchte, Vater hört bereits die Hochzeitsglocken läuten. Aber Gott bewahre, dass er um meine Hand anhält! Ich kann nur inständig hoffen, dass ihm meine Finger zu schmutzig sind.

Ich hatte Dir ja bereits in meinem letzten Brief von dieser unglückseligen Begegnung mit Peter Cornelly berichtet. Es hat sich herausgestellt, dass er in London als Im- und Exporteur im Tuchhandel tätig ist und hier ein paar Tage bei seiner Cousine Mrs. Randon verweilt. Leider interessiert er sich, wie es in seinen Kreisen wohl üblich ist, nur für die neuesten Börsennachrichten und vermag weder der Natur noch den schönen Künsten etwas abzugewinnen. Immerhin sieht er ganz passabel aus mit seinem seitlich gescheitelten blonden Haar und seinem gemäßigten Backenbart, der sein schmales Gesicht etwas voller erscheinen lässt. Auch weiß er sich gut zu kleiden und gibt in den Salons, trotz seiner schmächtigen Statur, eine schneidige Figur ab.

Morgen Abend sind wir zum alljährlichen Sommerball der Randons eingeladen. Mal sehen, wie er sich auf dem Tanzparkett ausnimmt. Einerseits freue ich mich auf die Musik und den Tanz, andererseits … Du weißt, wie sehr ich die gesellschaftlichen Veranstaltungen bei den Randons verabscheue, Judy. Nun habe ich noch nicht einmal Dich zur Seite, die mich von den zu Gebote stehenden Plaudereien entlastet und meine „Grobheiten“ ausbügelt. Keine Sorge, Schwesterherz, ich werde mich zu benehmen wissen. Aber erwarte von mir bitte nicht, dass ich mich amüsiere!

So liebste Schwester, nun zu Dir. Wie geht es Dir im fernen London? Gefällt Dir die Arbeit am St. Thomas’ noch immer? Ich wette, seit Du dort bist, gesunden mehr Patienten, als dass sie sterben, nicht wahr?

Ich vermisse Dich sehr. Bitte schreibe mir zurück, sobald es Dir Deine Zeit erlaubt.

Deine Becky

Zugegeben, ihre bewusst kurz gefassten Zeilen wirkten wie das Quengeln eines verwöhnten, noch etwas unreifen Mädchens, das sich schwer damit tat, seinem Leben die für eine junge Dame ihres Alters geziemende Richtung zu geben. Dennoch würde Judith sich hierüber kaum wundern. Auch das Schriftbild war ein ebenmäßiges. Nein, es stand nichts zwischen den Zeilen. Die Worte selbst zeugten von ihrer Verlorenheit. Zuversichtlicher klingende Sätze hätten ihre Schwester nur misstrauisch gemacht.

Sie stöpselte das Tintenfass zu, griff zur Silberdose und streute ein Duftpulver aus getrockneten Rosenblüten auf ihren Briefbogen, bevor sie ihn in das bereitliegende Kuvert steckte. Sie musste sich sputen, um den Brief mit der letzten Abendpost aufzugeben.

Als Rebecca vor die Tür des Pfarrhauses trat, wurde sie von einer eigentümlichen Stimmung erfasst, die sie trotz ihrer Eile innehalten ließ. Das gewohnte Rauschen der Brandung war verstummt. Nicht die leiseste Brise strich mehr über die Klippe. Schwer wie eine Winterdecke hatte sich die von der Augustsonne aufgeheizte Abendluft auf alles gelegt und hüllte es in gedämpfte Mattigkeit.

Sie ließ ihren Blick über die Bucht schweifen. Die Fischerboote unten am Pier schaukelten unmerklich auf spiegelglattem Wasser; wie in Trance flanierten einzelne Saisongäste die Seepromenade entlang; in der Ferne schimmerten die Kreidefelsen in den gleißenden Farben der versinkenden Sonne und flossen mit den kühlen Tönen des Meeres zusammen. Eine sonderbare Trägheit lag über der gesamten Szenerie.

Gleich morgen früh würde sie ihre Pastellkreiden hervorholen und sich diesen einmaligen Eindruck in Erinnerung rufen, um ihn für die Ewigkeit festzuhalten. Sie würde mit den Brauntönen nicht sparen dürfen, die sie unter das Orange zu mischen hätte, um so die beklemmende Schwere dieses Abends darstellen.

Zügig lenkte Rebecca ihre Schritte durch die engen Gassen Richtung Poststation. Die stehende Luft zwischen den gedrungenen Fachwerkhäusern war erfüllt vom Duft der vielen Blumenampeln, die die Häuserfronten und Straßenlaternen zierten. Darunter mischte sich nur vage der Geruch vom Meer.

Rebecca liebte ihren Heimatort. Sie konnte sich nicht vorstellen, in einer Großstadt wie London zu leben. Sie brauchte den offenen Blick aufs Meer, der ihre Sehnsucht nach fernen Welten beflügelte, ebenso wie die sanften grünen Hügel des Hinterlandes, die ihr ein Gefühl von heimatlicher Geborgenheit vermittelten.

»Guten Abend, Miss Woodward! Wieder ein Brief für Ihre liebe Schwester?« Mr. Major, der hiesige Postamtsleiter, lächelte Rebecca in seiner gewohnt freundlichen Art über die goldgerahmte Brille hinweg an. »Wie gefällt ihr denn das Leben in London?«

Rebecca erwiderte seinen Gruß, während sie ihm den Brief überreichte. »Danke der Nachfrage. Judy ist sehr zufrieden. Die Schwesternschülerinnen am St. Thomas’ werden nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen angeleitet, wie sie schreibt. Was für ein Glück, dass sie an Miss Nightingales neu eröffneter Schule aufgenommen wurde – obwohl sie bei uns eine große Lücke hinterlässt.«

»Das glaube ich gern«, entgegnete Mr. Major mitfühlend und stempelte den Brief. »Wie geht es Ihrem Vater? Hat er immer noch so viel um die Ohren?«

»Leider«, erwiderte Rebecca mit einem leisen Seufzer und fischte Geld für das Porto aus ihrem Beutel. »Kein Tag vergeht, an dem er nicht über den Plänen brütet.«

»Das ist ja auch ein bedeutendes Vorhaben für unsere kleine Gemeinde«, schmunzelte Mr. Major. Er tat die Münzen in die Portokasse und wünschte ihr einen guten Abend, wie immer verbunden mit den besten Empfehlungen an den Herrn Vater und Vikar.

Edward Major schaute Rebecca eine Weile durchs Türfenster hinterher. Das kleine Postamt führte er fast sein ganzes Leben lang. Er hatte die beiden Woodward-Schwestern aufwachsen sehen. Darum bemerkte er die Veränderung an der kleinen Becky, wie er die Achtzehnjährige im Stillen immer noch nannte. Seit dem plötzlichen Tod der Mutter vor zwei Jahren und dem kürzlichen Fortgang der Schwester war die Kleine einfach nicht mehr dieselbe. Als Kind war sie stets summend in sein Postamt gehüpft und war überhaupt ein rechter Springinsfeld gewesen, völlig anders als die eher verschlossene, um drei Jahre ältere Judith. Später war ihm zu Ohren gekommen – denn bei achthundertfünfzig Seelen blieb ein ordentlicher Tratsch im Postamt nicht aus –, dass sich Rebecca zu einem Wildfang entwickelt hatte. Zum Leidwesen ihres Vaters war sie lieber in Bäumen und in den Klippen herumgeklettert, war durch die Wiesen und am Strand entlanggestreunt, als dass sie sich mit einer Nadelarbeit, wie es sich für eine wohlerzogene junge Dame gehörte, in den Salon zurückgezogen hätte. Die Liebe zur Natur hatte die kleine Becky bis heute beibehalten, auch wenn sie inzwischen nicht mehr auf Bäume kletterte. Seit dem Tod der Mutter kümmerte sie sich hingebungsvoll um deren Garten und studierte die Botanik.

Edward Major hatte Catherine O’Connor gut leiden können. Sie war mit ihren Eltern aus Irland gekommen, hatte die Kirchenorgel gespielt, die Sonntagsschule geleitet und im Handumdrehen des Vikars Herz erobert. Aber irgendetwas Rätselhaftes war an dieser jungen Frau gewesen, was später ebenfalls ihren Mädchen anhaftete. Sie hatten stets abgeschottet in ihrer eigenen kleinen Welt zwischen Pfarrhaus und großelterlichem Cottage gelebt. Mit Rücksicht auf den Vikar waren sie zwar höflich, aber distanziert behandelt worden. Keiner von den Leuten hatte das Bedürfnis verspürt, sich näher mit den Woodward-Frauen einzulassen. Die Tatsache, dass Catherine sich lieber mit Kräuterkunde beschäftigte, statt den nachmittäglichen Teegesellschaften beizuwohnen, hatte die hiesigen Damen sehr befremdet. Ihre häufige Abwesenheit hatte für Tuscheleien gesorgt. Und die Phantasie der Damenwelt trieb oft seltsame Blüten! So war aufs schönste spekuliert worden, mit welchen „Künsten“ sich die Vikarsgattin wohl abgab. Insgeheim aber hatte sich die eine oder andere gerne ein Pülverchen oder eine Tinktur aus Catherines Naturapotheke geholt, wie Mr. Major den Andeutungen seiner Kundinnen hatte entnehmen können. Vor allem, wenn es um Frauenleiden ging, mieden die Damen offenbar den Gang zu Dr. Pearce, dem hiesigen Leibarzt. Aber keine von ihnen hätte zugegeben, Catherines Dienste in Anspruch genommen zu haben. Auf ihren hochgeschätzten Dr. William Pearce ließen sie nichts kommen.

Der gute Vikar war zwar bekümmert gewesen, dass seine Frau ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen so selten nachkam, weil er aber närrisch in sie verliebt gewesen war, hatte er sie gewähren lassen. Von Catherines geheimen Behandlungen wusste er anscheinend bis heute nichts. Seit die kleine Becky kürzlich dahintergekommen war, wurde das Mädchen von Tag zu Tag ernster. Er verspürte eine väterliche Sorge ihr gegenüber und fragte sich, ob er sich erdreisten dürfe, den Vikar am Sonntag nach der Messe darauf anzusprechen.

Rebecca Woodward war seinen Blicken längst entschwunden, als die letzte Postkutsche des Tages vorfuhr und Edward Major ging, um den Postsack zu überreichen.

Schnellen Schrittes marschierte Rebecca die gewundene Landstraße entlang, vorbei an Wiesen und Weiden, bis sie am Ortsausgang und gut anderthalb Meilen vom Pfarrhaus entfernt das großelterliche Cottage erreichte. Der Garten lag geborgen hinter einer Sandsteinmauer, umgeben von Feldern, Pferdekoppeln und einem Wäldchen. Das kleine reetgedeckte Haus, in dem die Großeltern viele Jahre gelebt hatten, hatte Rebeccas Vater einst für diese erworben, damit die Eltern seiner Ehefrau nicht länger unten im Fischerviertel hausen mussten. Auf ihre alten Tage waren die Großeltern jedoch zu ihren Wurzeln nach Galway zurückgekehrt und hatten Haus und Garten ihrer Tochter Catherine überlassen. Nun war es Rebeccas Aufgabe, sich um beides zu kümmern. Sie tat es freudigen Herzens.

Als sie durch den mit Rosen berankten Torbogen schritt, wurde sie von der ins Abendlicht getauchten Vielfalt an Blumen und Kräutern empfangen. Lavendel, Rosen und Malven wuchsen in stiller Eintracht neben Salbei, Thymian und Johanniskraut. Emsig flogen die letzten Hummeln und Bienen umher, um sich alsbald mit einem reichen Nachtmahl zurückzuziehen. Es war der wohl friedlichste und idyllischste Flecken Erde, den sich Rebecca vorstellen konnte. Sie hatte ihre ganze Kindheit hier verbracht. In jedem Winkel steckten Erinnerungen an ihre geliebten Großeltern und an ihre verstorbene Mutter.

Flink band sie sich eine Gartenschürze um und füllte die beiden Gießkannen mit Wasser aus dem Pumpbrunnen. Vor Einbruch der Dunkelheit musste sie wieder zu Hause sein und es gab allerlei zu tun. Sämtliche Beete sowie die Pflanzen im Gewächshaus mussten gewässert werden, und der hinter dem Haus gelegene Obst- und Gemüsegarten erforderte ebenfalls seine Zeit.

Als sie den Schwengel zum wiederholten Male bediente, geriet sie darüber ins Schwitzen. Sie hielt einen Moment lang inne, um sich abzukühlen, doch regte sich nach wie vor kein Lüftchen. Rebecca ließ die schweren Kannen stehen und schlenderte zu der prachtvollen Linde, die inmitten des offenen Gartens ein wunderbarer Schattenspender war. Die Bank darunter war seit jeher ihr Lieblingsplatz. Wie oft hatten sie alle gemeinsam – die Großeltern, Mutter, Judy und sie – hier gesessen und bei einer Tasse Tee einander Geschichten erzählt, Gedichte vorgetragen oder zusammen musiziert.

Rebeccas Blick fiel auf den Holunderbusch, dessen Beeren bereits die schwarze Reifefärbung annahmen. Vielleicht fände sie in der Kräuterkammer noch ein Fläschchen von Mutters Holunderbeerwein, der gegen Albträume helfen sollte.

Geschwind machte sie sich wieder an die Arbeit und wässerte die Rosenstöcke. Sie waren Mutters ganzer Stolz gewesen. Danach griff sie zur Schere und knipste die verwelkten Blüten ab. Mit Sorge sah sie das goldene Licht schwinden und der Abenddämmerung Platz machen. Im Gemüsegarten zupfte sie daher nur noch im Vorbeigehen das eine oder andere Unkraut und beschloss, die prall auf ihren Stängeln sitzenden Bohnen erst am nächsten Tag zu ernten. Vor dem von Hortensienbüschen eingebetteten Gewächshaus blieb sie dennoch für einen kurzen Moment stehen und bewunderte den malerischen Anblick, der sich ihr bot. Die rot-blauen Blütenkugeln leuchteten jetzt besonders intensiv und grenzten harmonisch an die weiß verputzte Hauswand. Diese war von einer spät blühenden zartrosa Clematis berankt, welche die blau gestrichene Haustür schön zur Geltung brachte. Wie oft hatte sie dieses Motiv nun schon gemalt, und doch sah es in diesem einzigartigen Licht völlig anders aus. Bei den Sommerfrischlern auf der Promenade fanden ihre Bilder stets viel Anklang, und so hatte sie bereits einige verkauft. Die Saisongäste waren berauscht von der Farbenpracht hier im Süden. Nicht umsonst nannte man die Grafschaft den Garten Englands.

Ein seltsamer Laut holte Rebecca aus ihren künstlerischen Betrachtungen und ließ sie aufhorchen. Aber es war anscheinend nur eine Amsel gewesen, die am Waldesrand hoch oben auf einer Tannenspitze ihr Abendständchen trällerte.

Im Gewächshaus war es so stickig, dass sie die oberen Knöpfe ihres Kleides öffnen musste. Der Duft der Datura lag schwer in der warmen Luft und ließ sie ihre Arbeit schnell beenden.

Sich des Holunderbeerweins entsinnend, begab sich Rebecca in ihr heimliches Arbeitsrevier. Die Kräuterkammer, deren Eingang sich gut verborgen im hinteren Teil des Gewächshauses befand, lag halb unter der Erde. Rebecca stieg die drei Stufen in den dunklen Raum hinab und entzündete eine kleine Öllampe. Die deckenhohen Regale waren gefüllt mit vielerlei Gläsern, Fläschchen und Tiegeln, die verschiedene Essenzen und Tinkturen enthielten. Alle waren feinsäuberlich etikettiert. In den unteren Fächern waren Nachschlagewerke und Notizen verwahrt.

Etliche Stunden hatten Judith und sie nach dem Tod der Mutter hier unten verbracht und deren Aufzeichnungen gesichtet, von denen sie bis dahin keine Ahnung gehabt hatten. Ein selbst verfasstes Wörterbuch über Heilpflanzen und ihre Wirkungen war als Hauptwerk zurückgeblieben. Der Tausendsassa unter den Pflanzen, stand darin zu lesen, sei das Wermutkraut: Artemisia absinthium. Es helfe gegen fast alle erdenklichen Beschwerden, gleich ob Durchfall, Rheuma, Infektionen, Skorbut, Zahnschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Fieber oder Parasiten. Judith und sie waren beeindruckt gewesen.

Doch nie würde Rebecca den Tag vergessen, an dem sie in einer der Schubladen auf einen doppelten Boden gestoßen waren und darin ein Behandlungsverzeichnis sowie eine Kladde mit der Aufschrift Rezepturen der Kräutersammler gefunden hatten. Während Judith sich Ersteres vorgenommen hatte, hatte sie sich in die Kladde vertieft. Darin war sie auf so aufregende Dinge wie Liebestränke und Orakelkraut gestoßen, welche die Zigeunerinnen aus den Samen der Datura, auch Engelstrompete, herstellten. Rebecca hatte sich mehr als einmal gefragt, ob Mutter diese unter der ausführlich geschilderten Zeremonie je zur Anwendung gebracht hatte. Und falls ja, bei wem.

Ihre erste Aufregung war jedoch bald einer großen Nachdenklichkeit gewichen, als sie beim Durchblättern des Behandlungsverzeichnisses auf höchst illustre Namen gestoßen war, die ihre Mutter nebst Fallstudie dort notiert gehabt hatte. Ausgerechnet jene von Elizabeth Randon und Helen Forsyth waren darunter gewesen, die beiden tonangebenden Damen der hiesigen Gesellschaft, die stets versucht hatten, Rebeccas Mutter in ein zweifelhaftes Licht zu rücken. Dies hatte sie jedoch erst kürzlich herausgefunden. Seitdem fühlte sie einen verletzten Stolz, der ihre Abneigung gegenüber Elizabeth Randon um ein Vielfaches steigerte.

Ein paarmal hatten Judith und sie versucht, mit ihrem Vater über ihre Entdeckungen zu sprechen. Doch wann immer sie nach dem Tod der Mutter das Cottage erwähnt hatten, hatte sich seine Miene verschlossen, sodass sie das Thema bald ganz hatten fallen lassen. Sie hatten ihn in seiner Trauer nicht unnötig damit quälen wollen.

Erschrocken tauchte Rebecca aus ihren Gedanken auf und eilte nach oben. Draußen war es zwischenzeitlich fast dunkel geworden. Hastig wusch sie sich die Hände und legte die Schürze ab.

Sie war gerade dabei, die Gartenpforte hinter sich zu schließen, als sie wiederum einen fremdartigen Laut zu vernehmen glaubte. Sie hielt inne und lauschte. Das geschäftige Summen der Bienen und Hummeln war inzwischen verstummt, kein letztes Wiehern der Pferde klang mehr von der Koppel herüber, selbst die Amsel auf der Tannenspitze hatte soeben ihr Abendkonzert beendet und flog lautlos in den Wald hinein. Der Himmel über den dunklen Baumwipfeln war bereits in ein kräftiges Türkis getaucht und gemahnte sie, ihre Schritte endlich heimwärts zu lenken. Im selben Moment durchbrach der eigenartige Laut erneut die dämmrige Stille. Er klang ähnlich dem Jaulen eines Hundes, aber anders – lang gezogener, zu Herzen gehender. Das nächste Heulen war derart durchdringend, dass sie sich entschlossen auf den Weg zum Wäldchen machte, aus dem sie meinte, den Laut vernommen zu haben.

Kaum hatte sie die ersten Baumreihen passiert, drang dieser aus unmittelbarer Nähe an ihr Gehör. Angestrengt suchten ihre Augen das Unterholz ab. Eine Laterne wäre jetzt nützlich gewesen. Aber aufgrund der vorgerückten Stunde entschied sie, diese nicht zu holen; schließlich kannte sie das Wäldchen wie ihre Rocktasche.

Schon näherte sie sich der knorrigen alten Eiche, in deren oberem Geäst sie als Kind so manche Stunde verträumt hatte. Ihre herbe hölzerne Wärme hatte ihr stets Trost und Kraft gespendet.

Ein plötzliches Flattern ließ Rebecca zusammenschrecken, doch es war nur die Amsel, die dicht an ihr vorbei ins Dickicht flüchtete. Darauf bedacht, mit dem Kleid nicht im Gestrüpp hängen zu bleiben, folgte sie ihr. Nur wenige Schritte später verspürte sie deutlich die Nähe eines ihr fremden Wesens und blieb stehen. Doch nichts als ihr eigener Atem war zu hören. Die unnatürliche Stille begann sie zu ängstigen. Pochenden Herzens versuchte sie das Dunkel zu durchdringen, als sie sich auf einmal von zwei leuchtenden Augen erfasst sah. Vor Schreck entfuhr ihr ein leiser Schrei. Wie angewurzelt stand sie da, unfähig sich zu rühren. Nur undeutlich konnte sie die Umrisse der Kreatur erkennen, die ihr wie die eines großen Hundes erschienen. Mit Hunden kannte sie sich aus, versuchte sie sich zu beruhigen, ihre Großeltern hatten früher einen Hirtenhund gehalten. Mutig näherte sie sich dem fremden Wesen und sprach besänftigend auf es ein. Es stand reglos und ließ sie nicht aus den Augen. Rebecca war nur noch wenige Schritte von ihm entfernt, als der fast volle Mond durch zwei Tannenspitzen lugte und den Platz in ein fahles Licht tauchte. Erschrocken wich sie zurück. Sie traute ihren Augen nicht. Vor ihr stand ein Wolf! Obwohl sie wusste, dass es in England seit dem 17. Jahrhundert keine Wölfe mehr gab, so stand sie zweifelsohne einem leibhaftigen Exemplar gegenüber. Sie hatte genügend Radierungen in ihren Naturkundebüchern gesehen, um einen Wolf von einem Hund unterscheiden zu können.

Vorsichtig tat sie einen weiteren Schritt zurück, bevor ihr Blick auf die Pfoten des Tieres fiel. Da erkannte sie den Grund seines Klagens. Er war in eine Fuchsfalle geraten, denn Füchse hatten sie in dieser Gegend nur allzu viele. Winselnd versuchte er, seine linke Vorderpfote von der Falle zu befreien, als wollte er mit dieser Geste ihre Hilfe einfordern. Als die Wolfsaugen sie für diesen kurzen Moment freigaben, verspürte Rebecca den Impuls fortzulaufen, doch schon hielt der Blick des Wolfs sie erneut fest. Ein seltsames Gefühl von Unverwundbarkeit überkam sie. Ihr war, als ob sich etwas in ihrem Inneren löste und sie ihre eigene Hülle durchbrechen könnte. Beherzt trat sie auf den Wolf zu und streckte ihm ihre Hand entgegen. Er berührte diese sanft mit der Schnauze. Da packte sie die Falle mit beiden Händen und bog sie auf.

Der Wolf war frei. Umgehend beleckte er seine blutende Pfote und war plötzlich verschwunden. Ungläubig starrte Rebecca auf den Fleck, an dem er nur wenige Sekunden zuvor zum Bleiben verdammt gewesen war. Der Mond wanderte derweil seelenruhig weiter und ließ sie in der Finsternis allein zurück.

Als Rebecca im Bett lag, überlegte sie, ob sie jemandem von diesem unglaublichen Vorfall berichten sollte. Ihrem Vater, der sie zornig empfangen hatte, da sie mehr als eine Stunde verspätet heimgekommen war, hatte sie nichts davon erzählt. Zumindest Marc Jennings, dem hiesigen Förster, wollte sie morgen Bescheid geben. Er musste davon unterrichtet werden, wer sich in seinem Forstbezirk herumtrieb. Nur wie sollte sie ihm erklären, dass sie den Wolf von der Falle befreit und damit laufen gelassen hatte? Sie verstand es ja selbst nicht. Woher nur hatte sie die dafür nötige Kraft und Furchtlosigkeit genommen? Und wohin war der Wolf plötzlich entschwunden?

Trotz des in der Kräuterkammer vergessenen Holunderbeerweins schlief sie in dieser Nacht außergewöhnlich tief und fest. Am nächsten Morgen kam ihr das vorabendliche Erlebnis so unwirklich vor, dass sie fast meinte, es nur geträumt zu haben. Lediglich der noch immer vorwurfsvolle Blick ihres Vaters am Frühstückstisch erinnerte sie unangenehm an die Strafpredigt, die sie deswegen hatte über sich ergehen lassen müssen.

Kapitel 2

»Rebecca, bist du so weit?«

»Ja, Papa, ich komme!« Rebecca legte das Perlencollier ihrer Mutter an und warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. Sie war zufrieden. Das neue Abendkleid aus nachtblauem Satin harmonierte vorzüglich zu ihrem aufgesteckten, kupferroten Haar und brachte das leuchtende Blau ihrer Augen gut zur Geltung. Kaskadenförmig fiel der seidige Stoff über die Krinoline und betonte so ihre ohnehin schlanke Taille.

Als sie die Treppe hinabstieg, wo ihr Vater sie bereits erwartete, bemerkte sie seinen beifälligen Blick.

»Du siehst wunderschön aus in diesem Kleid, mein Kind!«

Er ließ sie sich einmal um ihre eigene Achse drehen.

»Danke, Papa«, entgegnete Rebecca erfreut und knöpfte ihre Handschuhe. »Ich habe es bei Lucy‘s anfertigen lassen. Sie haben es nach einem Modell von Worth nachgeschneidert.«

»Demzufolge bist du nach der neuesten Mode gekleidet, nehme ich an«, stellte er schmunzelnd fest und nahm von Mrs. Finigan Hut und Stock entgegen.

»Das hoffe ich doch sehr, denn es hat dich ein kleines Vermögen gekostet«, lachte Rebecca, als sie sich von der Haushälterin in die farblich auf ihr Kleid abgestimmte Mantille helfen ließ.

»Das bist du mir wert, mein liebes Kind. Ich wollte ja, dass du dir zu deinem Geburtstag etwas Hübsches aussuchst. Nicht nur St. Mary’s soll sich in einem neuen Gewand zeigen!«

Mit einem zustimmenden Nicken öffnete Mrs. Finigan ihnen die Haustür und wünschte einen schönen Abend. Draußen wartete bereits die angeforderte Droschke.

Die Zeit wollte einfach nicht verstreichen! Mr. Cornelly, der offenbar glaubte, ein Anrecht auf sie zu haben, nahm sie durchgehend in Beschlag und verhinderte somit, dass andere Herren sie zum Tanz baten. Seine diesbezüglichen Fähigkeiten waren von eher bescheidener Natur, weswegen sie sich gleich nach dem Eröffnungstanz an den für sie reservierten Tisch zurückgezogen hatten. Seit Stunden, so kam es ihr zumindest vor, lauschte sie artig seinen Berichten aus der Londoner Geschäftswelt. Er erzählte mit Eifer und viel Begeisterung von dem überaus erfreulichen Aufschwung seiner kleinen Handelsfirma, den technischen Entwicklungen in der stoffverarbeitenden Industrie und den glorreichen Expansionen der Webfabriken im ganzen Land, als wüsste er nicht, dass es sich nicht schickte, Damen mit derlei Themen zu langweilen. Unterdessen ließ Rebecca ihre Blicke sehnsüchtig über die Tanzfläche schweifen, wo andere Paare zu beschwingten Melodien über das Parkett glitten. Die Kapelle spielte famos einen Walzer nach dem anderen. Doch die Musik schien Mr. Cornelly nicht zu erreichen, zu sehr war er wohl mit tanzenden Zahlen vor seinem geistigen Auge beschäftigt.

Als er von den neu aufgenommenen Handelsbeziehungen zum Kontinent zu berichten begann, vermochte sie ein Gähnen kaum noch zu unterdrücken. Abermals nippte sie an ihrem Getränk, als sie in unmittelbarer Nähe Melissa Randon bemerkte. Die Tochter des Hauses war, wie nicht anders zu erwarten, von einer Traube junger Verehrer umgeben, die sich an Komplimenten verausgabten, um die Ehre eines Tanzes zu erhalten. Melissa verstand sich auf die Kunst, allen gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken und damit die Hoffnung bei jedem einzelnen zu schüren. Kokett lachend warf sie ihren Kopf nach hinten, bevor sie einem ihrer Galane den behandschuhten Arm bot, der sie daraufhin mit stolzgeschwellter Brust zum Tanzparkett führte. Als Schönheit hätte man Melissa nicht bezeichnen können, ihr Gesicht erinnerte eher an das eines Pferdes, aber als Ausgleich setzte sie geschickt ihre weiblichen Reize ein. Ihr vieldeutiger Augenaufschlag sowie ihr in eine gewisse Richtung gehendes Geplänkel hätte man als anzüglich bezeichnen können, doch ihr gesellschaftlicher Rang erlaubte es ihr. Ihren Verehrern schien es offenbar zu gefallen. Wie Mrs. Randon so hielt auch Melissa die Fäden in der Hand und ließ alle nach ihrer Pfeife tanzen. Rebecca wunderte sich über die Einfalt der jungen Herren. Durchschauten sie Melissas Spiel wirklich nicht, oder fanden sie einfach Gefallen daran, sich wie eine Horde sabbernder Köter um sie zu scharen?

»… das bedeutet einen Gewinn von achttausend Pfund pro Jahr. Mr. Farlow muss nur noch den Vertrag unterzeichnen. Damit wäre es mir in absehbarer Zeit möglich, eine Wohnung in einem respektablen Stadtbezirk zu beziehen und darüber hinaus ... Hören Sie mir überhaupt noch zu, Miss Woodward?«

Rebecca tauchte aus ihren gehässigen Gedanken auf und begegnete Peter Cornelly mit einem schuldbewussten Lächeln.

»Bitte verzeihen Sie mir. Ich fürchte, mir ist nicht ganz wohl.«

»Darf ich Sie an die frische Luft begleiten?« Umgehend erhob er sich, um ihr seinen Arm zu reichen. Seine sanften Augen glitten besorgt über ihr Gesicht.

»Sehr liebenswürdig, Mr. Cornelly, aber bitte bemühen Sie sich nicht, ich komme schon allein zurecht.«

Damit ließ sie ihn stehen und gelangte forschen Schrittes, die Blicke der anderen Gäste meidend, auf die gegenüberliegende Seite des Saals, wo zwei geöffnete Flügeltüren auf eine großzügige Terrasse hinausführten. Dort tummelten sich bereits einige Gäste, um wie sie frische Luft zu schnappen. Rebecca suchte sich einen einsamen Winkel, von wo aus sie die herrliche Parkanlage überblicken konnte. Während die Klänge eines Wiener Walzers zu ihr herausschwebten, stellte sie betroffen fest, dass es noch früh am Abend war; die Dämmerung hatte gerade erst eingesetzt. Weitere Stunden Langeweile standen ihr bevor, bis die Etikette es zuließ, sich zu verabschieden.

Kein Wunder, dass Elizabeth Randon wie eine venezianische Löwin um das Anwesen gekämpft hatte, ging es Rebecca bei dem Anblick, der sich ihr bot, durch den Kopf. Gleich nachdem die Randons aus Florenz zurückgekehrt waren, wo James ein Vermögen mit Immobilien gemacht hatte, hatten sie das baufällige Herrenhaus seinem Besitzer, einem hochbetagten Aristokraten ohne Familienanhang, abzukaufen versucht. Elizabeth hatte es damals maßlos empört, dass sich Lord Harrington – trotz der unerhörten Summe, die ihr Gatte bereit gewesen war für diese Ruine nebst verwilderter Parkanlage zu zahlen – strikt geweigert hatte, sein Anwesen zu veräußern. Immer wieder hatten sie mit dem schrulligen Kauz, wie sie den Lord respektlos genannt hatten, Verhandlungen aufgenommen. Vergebens. Bis eines Tages das Glück in Form des unerwarteten Todesfalls von Lord Harrington Elizabeth zum Objekt ihrer Begierde verholfen hatte. Da es keinerlei Erben gegeben hatte, die Anspruch hätten erheben können, war das Anwesen sowie die dazugehörigen Ländereien in den Besitz der Diözese gefallen. Die Randons zählten den Erzbischof von Canterbury zu ihren näheren Bekannten. Somit war es ihnen ein Leichtes gewesen, endlich in den Besitz des Anwesens zu gelangen. Sie hatten das alte Herrenhaus abreißen lassen und den jetzigen Palast im florentinischen Stil darauf errichtet. Er wurde von allen mit einem leicht spöttischen Unterton Il Palazzo genannt, denn er nahm sich ein wenig sonderbar in der englischen Steilküstenlandschaft aus. Auch hatte Elizabeth ihre liebe Not mit den nicht heimischen Pflanzen. Zypressen und Pinienbäume mochten sich hier im Süden des Landes noch akklimatisieren, aber Oliven- und Orangenhaine ließen sich beim besten Willen nicht kultivieren, weswegen bereits drei Gärtner ohne Lohn entlassen worden waren.

Obwohl Rebecca die Herrin des Hauses nicht leiden konnte, musste sie ihr bezüglich der Gartengestaltung Anerkennung zollen. Von der Terrasse aus führte eine Zypressenallee zu einem Springbrunnen mit einer römischen Götterstatue in dessen Mitte. Umstehende Marmorbänke, flankiert von Rosenbeeten und Amphoren aus Terrakotta, luden zum Verweilen ein. Die Allee führte von dort zu einem im waldigen Bereich des Gartens gelegenen römischen Tempel, den man von der Terrasse aus nur als hellen Fleck im dunklen Grün ausmachen konnte. Aus irgendeinem Grunde blieb Rebeccas Blick genau dort hängen. Ein unerklärlicher Drang, sich umgehend dorthin zu begeben, bemächtigte sich ihrer.

Sie war gerade im Begriff, zu der in den Garten hinabführenden Freitreppe zu gehen, als sie beim Namen gerufen wurde. Irritiert blickte sie sich um und sah ihren Vater auf sich zutreten.

»Geht es dir nicht gut, mein Kind?«, fragte er besorgt und bot ihr seinen Arm zum Spaziergang. »Du siehst müde aus.«

»Keine Sorge, Papa, es ist alles in Ordnung«, versicherte sie ihm und hakte sich bei ihm ein. »Mir war nur nach frischer Luft, es ist recht stickig im Saal.«

Gemeinsam stiegen sie die Treppe hinab, die am Fuße zu beiden Seiten von auf Podesten sitzenden venezianischen Löwen gesäumt wurde, und spazierten die einsame Zypressenallee entlang. Musik und Stimmengemurmel aus dem Tanzsaal verblassten und wichen dem Abendgesang der Vögel sowie dem Zirpen vereinzelter Grillen. Ihre Schritte knirschten überlaut auf dem im Zwielicht leuchtenden Kies.

»Ich bin nicht müde, Papa«, nahm Rebecca das Thema wieder auf, »nur … ermüdet. Mr. Cornelly lässt mich kaum aus den Augen!«

»Ist das ein Wunder?«

Rebecca warf ihrem Vater ein scheues Lächeln zu. Wie immer, wenn sich mit ihm ernste Gespräche anbahnten, legte sich eine eiserne Fessel um ihren Hals.

»Ehrlich gesagt«, presste sie hervor, »halte ich Mr. Cornelly für einen recht langweiligen Menschen.«

Die zu erwartende Reaktion ihres Vaters kam prompt.

»Wie kannst du jemanden so schnell aburteilen, Becky?«, entrüstete er sich und warf ihr einen tadelnden Blick zu. »Du kennst ihn doch noch gar nicht richtig. Er hat jedenfalls eine vielversprechende Zukunft vor sich. Demnächst will er Robert Emerson zu seinem Teilhaber machen. Dessen Handelsfirma beliefert die angesehensten Maßschneidereien in St. James’s.«

Als Rebecca sich davon unbeeindruckt zeigte, fuhr er umso eindringlicher fort:

»Du solltest dich allmählich anderen Dingen zuwenden als nur deinen Blumen und Phantastereien. Dieser hoffnungsvolle junge Mann steht immerhin mit beiden Beinen im Leben. Es wird ihm ein Leichtes sein, eine Familie zu ernähren.«

»Was soll das heißen, Papa?«, brauste Rebecca auf und blieb auf der Stelle stehen. »Willst du mich möglichst schnell unter die Haube bringen? Bin ich dir so sehr im Weg?«

»Rebecca!«

Verlegen bat sie um Verzeihung.

»Es wird nur langsam Zeit«, fuhr er besänftigt fort, als sie ihre Schritte wieder aufnahmen, »dass du dich nach einem geeigneten Ehemann umsiehst.«

»Das sagst ausgerechnet du, wo du selbst erst so spät geheiratet hast?«

»Bei uns Männern ist das etwas anderes, mein Kind. Doch du musst deiner Bestimmung als Frau nachkommen. Deine Mutter war übrigens im selben Alter wie du, als sie mich heiratete. – Du hast bisher nur wenig Interesse an möglichen Bewerbern gezeigt, Becky«, fügte er mahnend hinzu. »Peter Cornelly scheint ganz vernarrt in dich zu sein. Diese Chance solltest du nutzen.«

»Aber wenn ich mir doch so gar nichts aus ihm mache?«

Ein mildes Lächeln huschte über die strengen Züge ihres Vaters. »Manchmal kommt die Liebe erst in der Ehe, Becky, sie muss sich entwickeln, verstehst du?«

Beim römischen Brunnen angelangt, blieb er stehen und nahm sie mit väterlicher Fürsorge bei den Schultern. »Gott segnet diejenigen mit Glück, die frommen und guten Herzens sind. Vertrau auf Gott, mein Kind, dann wirst auch du glücklich werden.«

Die warmen braunen Augen ihres Vaters füllten sie wie immer mit ungewollter Zuversicht.

»Du hast Mutter doch aus Liebe geheiratet, nicht wahr, Papa?«, fragte sie zaghaft, während Amors Pfeil im hohen Bogen Wasser in den Abendhimmel schoss.

»Ja, das habe ich. Es war Liebe auf den ersten Blick. Meine Catherine war ein Gottesgeschenk.« Für einen Augenblick legte sich ein feuchter Schleier auf seine Augen, bevor er sich wieder besann und fortfuhr. »Aber so etwas ist selten, Becky. Darauf darfst du nicht warten. Deine besten Jahre laufen dir sonst davon.«

»Ach, Papa«, entgegnete Rebecca fast schon ein wenig belustigt, »ich bin doch gerade erst achtzehn geworden.«

»Auch ich bin, wie mir scheint, vor Kurzem erst achtzehn geworden, und dann hat der liebe Gott mich so lange warten lassen.«

Schweigsam setzten sie ihre Schritte fort, ein jeder in seine Gedanken vertieft. Die Vögel waren inzwischen verstummt und ließen den Grillen den Vortritt.

»Die Zeit verrinnt schneller, als du glaubst, mein Kind«, nahm er den Faden wieder auf. »Für deine Schwester ist der Zug bereits abgefahren, wie man so sagt. Wer aus den besseren Kreisen will schon ein berufstätiges Weib an seiner Seite? Bis Judith ihre Ausbildung beendet hat, gilt sie ohnehin als alte Jungfer.«

»Was bist du nur altmodisch, Papa«, lachte Rebecca auf. »In London denkt man anders darüber. Judy schreibt, dass dort etliche Frauen studieren oder einen Beruf ausüben, bevor sie in den Bund der Ehe treten.«

»Was deine Schwester dir für unerhörte Flausen in den Kopf setzt!«, schnaubte er. »Was wolltest du dort wohl studieren? Wie man sich als Dienstmagd oder Fabrikarbeiterin verdingt? Wie man sich die Finger wund näht oder in einer Wäscherei die Haut von den Händen schrubbt? Das hast du bei deinem Aussehen und meinem Ansehen, Gott sei’s gedankt, nicht nötig, auch wenn ich dir ansonsten nur wenig mit in die Ehe geben kann. Wenn du es geschickt anstellst und dir die Gunst der Stunde nicht entgehen lässt, Becky, wirst du schon bald einen ehrenwerten Haushalt in London führen und selbst eine Dienstmagd und Waschfrau befehligen.«

»Aber ich –«

»Aber du«, schnitt ihr Vater ihr brüsk das Wort ab, »wirst auf jeden Fall heiraten, Rebecca.«

Das schnürende Gefühl in der Kehle nahm ihr fast die Luft. Sie kam sich vor wie ein in die Enge getriebenes Wild, das zum Abschuss freigegeben war. Ihr Vater fungierte in diesem bösen Spiel als Treiber, Peter Cornelly als Jäger. Aber wieso sollte sie das unschuldige Reh abgeben? Wer sagte, dass sie mitspielen wollte?

Ein trotziger Zug legte sich um ihre Mundwinkel. Sie ließ ihren Vater stehen und stieg die fünf bemoosten Stufen zum Tempel hinauf, den sie mittlerweile erreicht hatten. Aus den Augenwinkeln sah Rebecca ihren Vater ihr streng hinterherblicken.

Auf einmal war es wieder da, dieses unerklärliche Drängen, das sie hergeführt hatte. Alle grimmigen Gedanken verflogen und machten Platz für etwas Größeres, Bedeutsameres, dessen Wesensart sie nicht zu greifen vermochte. Ein sonderbares Gefühl erfüllte mit ungestümer Macht ihre Sinne. Mit beschleunigtem Herzschlag betrat sie die Galerie und schaute zu den in Stein gemeißelten Köpfen empor. Deren seelenlose Augen ließen sie frösteln. Ein schmiedeeisernes Tor versperrte den Zugang zum Inneren des Tempels, der in völliger Dunkelheit lag. In ihren eigenartigen Empfindungen gefangen, betrachtete sie die ins Zwielicht getauchten Reliefs, als sie meinte, einen flüchtigen Schatten in die Finsternis des Tempelinneren eintauchen zu sehen. Sie spürte die Gegenwart einer ihr fremden und zugleich seltsam vertrauten Macht. Plötzlich war ihr, als ob sich alles Erdrückende von ihr höbe und sie schwerelos zurückließ. Wie schon einmal vor Kurzem glaubte sie, ihre sie einengende Hülle verlassen und aus ihrem Körper hinaustreten zu können. Dieses Gefühl grenzenloser Freiheit brachte sie ins Taumeln. Halt suchend lehnte sie sich an eine der Säulen, froh, den kalten festen Stein im Rücken zu spüren. Kraft und Wille schwanden derweil immer mehr, als ob sich Körper und Geist auflösten, um in eine andere Welt einzutreten. Sie vermochte sich nicht dagegen zu wehren, vielmehr verspürte sie den Wunsch, es geschehen zu lassen. Als etwas Besitz von ihr ergriff, erschauerte sie bis ins Mark.

»Rebecca, was ist mit dir?!«

Ein Ruck durchfuhr sie und warf sie zurück in ihre Welt. Sie war wieder die Gefangene ihrer selbst.

Schwankend griff sich Rebecca ans Herz. Der sehnsuchtsvolle Schmerz, der sie unversehens erfasste, war so groß, dass er ihr die Tränen in die Augen trieb. Erschrocken eilte ihr Vater die fünf Stufen zu ihr hoch und stützte sie.

»Macht dir der Gedanke an eine Heirat so sehr zu schaffen, mein Kind?«, fragte er besorgt.

Rebecca sah sich nicht in der Lage, das Missverständnis aufzuklären. Was hätte sie antworten, wie ihre soeben durchlebten Empfindungen beschreiben sollen?

»Nun gut, ich denke, wir sollten uns wieder unter die Leute mischen, Becky«, beschloss er, als er keine Antwort erhielt.

Schweigend traten sie den Rückweg an. Inzwischen hatte sich völlige Dunkelheit über den Garten gelegt. Rebeccas Inneres jedoch war in hellem Aufruhr.

Als Rebecca und ihr Vater den von Kronleuchtern erhellten Saal betraten, spielte die Kapelle gerade die Quadrille. Beim Klang der Musik wurde Rebecca sofort leichter ums Herz. Eine Zeit lang sah sie den Tanzenden zu. Nur wenige tummelten sich jetzt noch am Rande, darunter, wie sollte es anders sein, Peter Cornelly. Er schaute dem Treiben von ihrem Tisch aus gelangweilt zu, bis er den Kopf wandte, um vermutlich nach ihr Ausschau zu halten. Schnell versteckte sie sich hinter einem Farn, der auf einer Säule am Rande der Tanzfläche platziert war.

Nach der Quadrille kam glücklicherweise Simon Forsyth auf sie zu und bat sie um den nächsten Tanz. Er war der Sohn des Bankdirektors George Forsyth und dessen Gattin Helen, die gerade mit ihrem Vater ins Gespräch gekommen waren. Wie die meisten der an diesem Abend geladenen Gäste, führten die Forsyths ihre Geschäfte in London und unterhielten hier einen Landsitz. Auch der ansässige Adel war vertreten sowie die Würdenträger der Gemeinde, was ihrem Vater, dem Vikar von St. Mary’s, die Gelegenheit bot, Geldgeber für die Restaurierung seiner Kirche zu finden.

Rebecca genoss die rasanten Hüpfbewegungen der Polka, die leider viel zu schnell endete. Simon hatte sie leichtfüßig zu führen gewusst. Höflich bedankte er sich für den Tanz und wandte sich wieder seiner Dame des Abends zu.

Kaum hatte Rebecca die Tanzfläche verlassen, sah sie Peter Cornelly auf sich zusteuern. Hastig lenkte sie ihre Schritte zum Buffet, um das sich gerade mehrere Gäste versammelt hatten, und tauchte in der Menge unter. Ihr war bewusst, wie unhöflich ihr Verhalten auf Mr. Cornelly wirken musste; in Gedanken hörte sie bereits die Schelte ihrer Schwester. Aber nach den nun offenkundigen Bestrebungen ihres Vaters, vermochte sie Peter Cornellys Gegenwart noch weniger zu ertragen. Ihr war klar, dass beide schon Gespräche bezüglich einer etwaigen Verbindung geführt hatten. Jeden Blick und jedes Wort von ihr würde Mr. Cornelly darum auf die Waagschale legen und nach Möglichkeit zu seinen Gunsten auslegen. Oh nein, sie wollte ihn keinesfalls durch irgendeine unbedachte Äußerung oder Geste auch noch ermutigen. Jedwede nicht zu vermeidende Konversation mit ihm würde sie von jetzt an mit besonderer Vorsicht führen müssen. Allein der Gedanke daran war erschöpfend.

Die Schlange der Wartenden, in die Rebecca sich eingereiht hatte, war mittlerweile bis zum Tafelanfang vorgerückt. Verstohlen hielt sie nach ihrem Verfolger Ausschau und gewahrte ihn ganz in der Nähe, wo er in ein Gespräch verwickelt worden war. Erleichtert ließ sie ihre Blicke über die ihr fremden italienischen Speisen gleiten, während ein Diener geduldig auf ihre Auswahl wartete. Gerade als sie unschlüssig wieder aufsah, kam die Gastgeberin mit zuckersüßer Miene auf sie zustolziert.

»Da sind Sie ja, meine Liebe«, flötete Elizabeth mit erhobener Stimme, die ihr die Aufmerksamkeit der Umstehenden garantierte. »Wir haben Sie schon überall gesucht. Man möchte meinen, Sie hätten sich mit Absicht hier versteckt!«

Rebecca wusste ihr nur mit einem verlegenen Lächeln zu antworten und ärgerte sich, dass sie keine passende Antwort parat hatte.

»Der gute Peter vermisst Sie bereits«, flüsterte Elizabeth hinter vorgehaltener Hand und brachte durch eine affektierte Geste ihre Brillantringe auf den karminroten Handschuhen zum Funkeln. »Wie schön, dass auch für Sie endlich jemand Interesse bekundet, wir hatten uns schon ernsthaft Sorgen um Sie gemacht, Kindchen! Einen Mangel an Bewerbern sind wir von unserer Melissa ja nun wirklich nicht gewohnt.« Sie stieß ein falsches Lachen aus, das dem eines Wieherns nicht unähnlich war. »Ich hoffe doch, meine Liebe, dass Sie meine Fürsprache zu schätzen wissen. Man tut, was man kann, nicht wahr?« Damit entschwand sie, um lautstark einen spät ankommenden Gast zu begrüßen.

Rebecca schäumte vor Wut. Ihr hatte sie also diesen unliebsamen Verehrer zu verdanken! Doch Elizabeth spielte bestimmt nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit die Kupplerin. War sie womöglich in Sorge, Rebecca könnte etwas von ihrem kleinen Geheimnis in Erfahrung gebracht haben? Ihr war nicht entgangen, dass Mrs. Randon ihren Vater in seiner Meinung bestärkte, dass das verlassene Cottage kein angemessener Aufenthaltsort für eine junge Dame sei. Daher lag der Verdacht nahe, dass Elizabeth sie aus dem Weg haben wollte. Doch so einfach würde sie das Feld nicht räumen. Mochten alle anderen nach Mrs. Randons Pfeife tanzen, sie jedenfalls nicht!

Erst durch das diskrete Räuspern des Dieners, der immer noch darauf wartete, etwas von den vielen Köstlichkeiten für sie auflegen zu dürfen, tauchte sie aus ihren düsteren Gedanken wieder auf. Dankend lehnte sie ab. Der Appetit war ihr restlos vergangen. Sie spürte nur noch den dringenden Wunsch, von hier fortzukommen. Abrupt drehte sie sich um und stieß mit einem hochgewachsenen Herrn zusammen, der sich gerade mit einem Glas Rotwein in der Hand dem Buffet genähert hatte. Ein Teil des Weines schwappte über seinen äußerst eleganten Abendanzug und tropfte zu Boden.

»Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, mein Herr!«, rief Rebecca erschrocken aus. Ohne aufzuschauen, griff sie nach einer Serviette, um den Wein von seinem Revers zu tupfen, als seine behandschuhte Hand sich auf die ihre legte. Schlagartig hielt sie in ihrer Bewegung inne und sah zu dem Fremden auf. Zwei tiefschwarze Augen erfassten die ihren und schauten ihr bis auf den Grund ihrer Seele. Sie erstarrte und konnte weder ihren Blick abwenden, noch war sie zu einer sonstigen Handlung fähig. Sie hätte fast das Atmen vergessen, wenn der Fremde den Bann nicht durch ein versöhnliches Lächeln gebrochen hätte.

»Ich habe mich bei Ihnen zu entschuldigen, gnädiges Fräulein, da ich Ihnen offenbar in die Quere gekommen bin«, entgegnete er mit einer tief tönenden, sanften Stimme, in der ein leichter Akzent durchklang. »Verzeihen Sie bitte meine Unaufmerksamkeit.«

Erst jetzt löste er seine Hand von der ihren und Rebecca erwachte aus ihrer Starre. Zu sehr hatte seine unerwartete Berührung sowie sein intensiver Blick sie verwirrt gehabt. Als sie ihn nun genauer betrachtete, bemerkte sie seine fremdländisch und zugleich aristokratisch wirkenden Gesichtszüge. Entgegen der englischen Herrenmode trug er keinen Bart. Sein kräftiges schwarzes Haar fiel in sanften Wellen bis auf die Schultern. Kinn und Lippen verliehen ihm einen strengen, fast gebieterischen Ausdruck, der im starken Kontrast zu seinem weichen, geheimnisvollen Blick stand. Die dunkelrote mit Goldstickerei versetzte Weste unterstrich seine exotische Vornehmheit.

»Sie haben es wohl ziemlich eilig?«, fragte er interessiert.

Rebecca lächelte verlegen. »Ich wollte eigentlich ...«

Sie stutzte. Mir ein ruhiges Plätzchen suchen, hatte sie sagen wollen, stattdessen gestand sie offen:

»... einfach nur fort von hier.«

»Wie außerordentlich schade! Ich hatte gehofft, noch ein wenig mit Ihnen plaudern zu dürfen. Es kommt nicht häufig vor, dass mich eine junge Dame mit Wein überschüttet, noch bevor ich mit ihr ein paar Worte gewechselt habe«, fügte er augenzwinkernd hinzu.

Rebecca errötete. »Es tut mir wirklich furchtbar leid, mein Herr. Wie kann ich es wieder gutmachen?«

»Nichts einfacher als das, schenken Sie mir den nächsten Tanz!«

»Sehr gerne«, willigte Rebecca ein. Eine unerklärliche Erregung bemächtigte sich ihrer. Die Kapelle spielte die ersten Takte eines Strauß-Walzers an und ehe sie sich versah, legte er seine Hand um ihre Taille und wirbelte sie zum Takt der Musik herum. Doch wie geschah ihr? Ihr war, als ob sie sich in seinen Armen auflöste, ganz so, wie sie es kurz zuvor beim Tempel erlebt hatte. Eine von ihm ausgehende überirdische Kraft zog sie mit sich in einen nicht enden wollenden Strudel. Ihr Herz klopfte bis zum Zerspringen. Für den Bruchteil einer Sekunde stieg Furcht in ihr auf und sie meinte, gegen etwas, von dem sie nicht wusste, was es war, ankämpfen zu müssen. Doch dann gab sie nach und ließ es siegen.

Kent im August 1860

Liebe Judy,

es tut mir leid, dass Du so lange auf Antwort von mir warten musstest. Zu viele Gedanken und Gefühle haben mich in den letzten Tagen aufgewühlt. Mir ist schon ganz wirr davon.

Es hat sich vieles ereignet seit meinem letzten Brief – unwirklich Schönes, aber auch Furchtbares, geradezu Unfassbares. Ich weiß gar nicht, was ich denken, glauben oder fühlen soll. Ach, wärest Du doch bei mir, Judy! Ich brauche jemanden, der mir meine krausen Gedanken glattzieht und meine wirren Gefühle ordnet. Ich werde sonst noch verrückt.

Zunächst zu den furchtbaren Dingen: Mr. Cornelly hat am Sonntag um meine Hand angehalten! Du hältst mich jetzt gewiss für undankbar. Schließlich müsste ich mich glücklich schätzen, eine so gute Partie zu machen, zumal ein finanziell sorgenfreies und gesellschaftlich attraktives Leben in London auf mich wartet. Das ist jedenfalls das, was Papa meint. Er ist wild entschlossen, mich ihm zur Frau zu geben. Eigentlich ist die Sache bereits besiegelt.

Du weißt, dass ich für solch ein Leben nicht geschaffen bin, Judy. Ich werde in London verdorren wie eine Blume in der Wüste. Der einzige Lichtblick scheint mir, dass Du dann wieder in meiner Nähe wärest.

Natürlich habe ich mich bis zum Äußersten gewehrt, worüber Papa so erzürnt war, dass er mir drohte, mich in ein Kloster auf dem Kontinent zu schicken, falls ich mich partout weigern sollte. Daraufhin habe ich die Nerven verloren und sehr unbedachte Dinge gesagt. Im Nachhinein schäme ich mich dafür, aber es sprach die pure Verzweiflung aus mir. Ein Wort gab das andere. Papa beklagte sich bitterlich, dass ich meine Zeit ohnehin nur unnütz in „diesem verdammten Garten“ vertrödeln würde. Da fühlte ich mich so verletzt, dass ich ihn bezichtigte, keine Ahnung von Mutters Heilkünsten gehabt zu haben, deren Aufzeichnungen ich nun studierte, um ihr Wissen fortleben zu lassen, und dass alle anderen darüber Bescheid gewusst hätten und jahrelang Nutznießer gewesen seien, nur er es nicht habe wahrhaben wollen.

Es war schlimm, Judy, so außer sich habe ich Papa noch nie erlebt. Er hat mich geohrfeigt und behauptet, dies sei eine Lüge. Ich verstand nicht, warum er Mutters Fähigkeiten derart leugnete, und habe ihn aufgefordert, sich selbst ein Bild davon zu machen.

Judy, bitte vergib mir! Ich hasse mich selbst dafür, dass ich ihn in Mutters Kräuterkammer führte. Dort ist das Unfassbare passiert: In einem Anfall von Raserei hat er sämtliche Fläschchen und Tiegel aus den Regalen gefegt, bis sie in Scherben am Boden lagen. Danach hat er zum Spaten gegriffen und alle Zöglinge und Pflanzen im Gewächshaus zerhackt. Ich hatte ernsthaft Sorge, er würde als nächstes damit auch auf mich losgehen!

Ich habe ihn angefleht einzuhalten, doch er war wie von Sinnen. Schließlich hat er in der Wohnstube nebenan ein Feuer im Kamin entzündet und sämtliche ihrer Aufzeichnungen verbrannt. Ich habe geschrien, dass er kein Recht dazu habe, aber das hat ihn nur noch rasender gemacht.

Judy, unser Vater hat gewütet wie der Leibhaftige! Ich hatte solche Angst! Mutters Lebenswerk liegt in Schutt und Asche. Er hat alles vernichtet, alles … meine ganze Welt. Was soll ich bloß tun?

Ich fürchte, ich muss diesen Brief ein anderes Mal fortsetzen. Die schrecklichen Erinnerungen kosten mir zu viel Kraft. Ich verlasse mein Zimmer seitdem kaum noch. Wohin sollte ich mich auch wenden? Der Anblick der Verwüstung raubt mir den Verstand.

Gott, verzeihe mir, dass es so weit gekommen ist! Ich finde nur noch Trost in einem einzigen Traum.

Deine verzweifelte Becky

Rebecca brachte den Brief noch am selben Abend zu Mr. Major, der ob Rebeccas mitgenommenen Aussehens sehr erschrak. Er besaß allerdings zu viel Taktgefühl, um Fragen zu stellen. Einiges über diesen sonderbaren Ball im Hause der Randons war bereits zu ihm durchgedrungen. Miss Becky solle in aller Öffentlichkeit ihren Bewerber Mr. Cornelly brüskiert haben, indem sie bis weit in die Morgenstunden hinein allein mit einem der anderen Gäste getanzt habe, noch dazu mit einem Ausländer! Als ihr Vater ihr schließlich Einhalt geboten habe, sei es zu einer hässlichen Szene zwischen Vater und Tochter gekommen. Vikar Woodward habe daraufhin dem zukünftigen Bräutigam mit Engelszungen zureden müssen, um ihn von einem Duell mit dem fremden Edelmann abzuhalten. Dieses wäre auf jeden Fall tödlich für Mr. Cornelly ausgegangen, da waren sich seltsamerweise alle Zeugen des Vorfalls einig.

Ihm tat das Kind leid. Miss Becky war noch so jung und gefühlsmäßig sicher ein wenig verwirrt, wie es junge Damen oftmals waren. Woher sollte sie auch wissen, was für sie gut war? Gottlob war Vikar Woodward ein besonnener, liebevoller Mensch, der mit Gottes Hilfe, und diese war ihm dank seines Berufes gewiss, Miss Becky schon auf den richtigen Weg führen würde.

Kapitel 3

An einem wolkenverhangenen Sonntagmorgen entstieg der ersten Postkutsche des Tages, die am King‘s Arms Inn neben der Poststation hielt, eine sorgenvolle Judith Woodward. Unter normalen Umständen wäre sie voll freudiger Erwartung nach Hause zurückgekehrt, aber der Brief ihrer Schwester hatte sie zu sehr beunruhigt.

Judith zahlte den Kutscher aus und nahm gierig ein paar tiefe Atemzüge voll Seeluft. Dann prüfte sie den Sitz ihrer Haube, hob ihre Tasche auf und machte sich auf den Weg zu ihrem Elternhaus.

Die Main Street war zu dieser frühen Stunde menschenleer. Die meisten Leute saßen noch beim Frühstück oder bereits in der Messe. Unten am Strand warteten die aufgereihten Bademaschinen auf die wasserfreudigen Saisongäste, um sie ins Meer zu befördern, wo sie sich, vor fremden Blicken geschützt, am kühlen Nass erfreuen konnten. Als Judith ihren Blick hob, konnte sie einen Teil des Pfarrhauses erkennen, das auf der vor ihr liegenden Klippe lag. Der Kirchturm von St. Mary’s diente nicht nur den Seeleuten seit jeher als Orientierung. Er strahlte eine heimelige Verlässlichkeit aus.

Trotz der kühlen Brise an diesem Morgen geriet Judith auf dem stetig ansteigenden Weg ins Schwitzen. In der Church Lane vernahm sie das Kyrie aus dem Inneren St. Mary’s; der Gottesdienst war also noch in vollem Gange. Daher bestand eine gute Chance, ihre Schwester allein anzutreffen. Judith hatte ihr Kommen nicht angekündigt, dafür war ihre Entscheidung zu spontan gewesen.

Sie betätigte den Türklopfer. Alles blieb ruhig, nichts regte sich im Haus. Mrs. Finigan nahm gewiss wie üblich an der sonntäglichen Frühmesse teil, um sich anschließend in aller Ruhe dem Sonntagsbraten widmen zu können. Doch sollte auch Becky dies tun, nach allem was vorgefallen war? Sie konnte es sich nicht vorstellen und vermutete ihre Schwester noch im Bett. Daher nahm sie ein paar Kieselsteine auf, ging zur Rückseite des Hauses und warf diese an Rebeccas Schlafzimmerfenster. Sie musste dies mehrmals wiederholen, bis die Gardine zur Seite gezogen und das Fenster hochgeschoben wurde. Der schlaftrunkene Kopf ihrer Schwester erschien.

»Judy! Träume ich, oder bist du es wirklich?« Ungläubig starrte Rebecca zu ihr herunter, als wäre sie eine Erscheinung.

»Ich bin es leibhaftig, Becky. Komm runter und lass mich rein!«

Kaum war die Haustür geöffnet, flog ihr Rebecca, nur im Nachtkleid und auf bloßen Füßen, um den Hals. »Du bist da, ich kann es kaum fassen«, weinte sie außer sich vor Freude.

»Um Gottes willen«, erwiderte Judith, nachdem sie sich aus den Armen ihrer Schwester befreit hatte, »du siehst ja todkrank aus!« Ohne abzulegen, führte sie ihre Schwester zurück auf ihr Zimmer.

»Wie lange kannst du bleiben?«, fragte Rebecca eingeschüchtert, als Judith sie sanft aufs Bett schob, um ihren Puls zu fühlen.

»Ich fürchte, ich muss bereits morgen Mittag wieder abreisen, Becky, mein Dienstplan ist sehr eng.«

»Bitte schlaf heute Nacht bei mir mit im Zimmer!«

»Das mach ich gerne. – Dein Puls ist zwar etwas erhöht, aber das darf ich wohl meiner Gegenwart zuschreiben. Allerdings gefällt mir deine extreme Blässe überhaupt nicht.«

»Ich habe seit Nächten nicht geschlafen ...«

»Du musst mir nachher alles ganz genau erzählen. Aber habe bitte Verständnis dafür, dass ich auch mit Vater ein paar Worte unter vier Augen sprechen möchte.«

»Natürlich, Judy«, entgegnete Rebecca. »Ich bin so froh, dass du da bist. Ich weiß weder ein noch aus.«

»Hast du Fieber?« Besorgt legte Judith ihr die Hand auf die Stirn.

»Ich glaube nicht, nur furchtbare Kopfschmerzen. Sie plagen mich schon seit Tagen. Dr. Pearce hat mir Laudanum verschrieben, aber es hilft nicht. Ich schlafe meist erst in den späten Morgenstunden ein. Dann träume ich wirr und wache schweißgebadet auf.«

»Du solltest dich jetzt erst einmal anziehen und frühstücken«, entschied Judith. »Danach kannst du dir bei einem Spaziergang alles von der Seele reden. Du wirst sehen, heute Nacht wirst du besser schlafen. Ich werde dir deine Albträume schon zu verscheuchen wissen!« Aufmunternd tätschelte sie ihrer Schwester die Wange.

Am selbigen Abend schlief Rebecca tatsächlich sofort ein. Allerdings lag nun Judith wach. Besorgt blickte sie auf ihre neben ihr liegende Schwester, deren Augen von dunklen Schatten ummantelt waren. Ihr sonst leicht bronzierter Teint wirkte fast durchscheinend. Ab und zu stieß sie einen erschöpften Seufzer aus, der ihren zarten Körper erbeben ließ.

Was mochte die Ärmste alles durchlitten haben in der kurzen Zeit? Ein Frösteln durchlief Judith. Hauptsache, Becky fand jetzt etwas erholsamen Schlaf, damit sich kein Nervenfieber entwickelte. Zärtlich strich sie ihr durch die kupfernen Locken.

Sie hatte immer gehofft, dass Beckys selbst erschaffenes Paradies dieser so lange wie möglich erhalten bliebe. Wie glücklich und arglos sie vormals zwischen buntem Blütenzauber und romantischen Gedichten umhergewandelt war. Doch nun hatte die raue Wirklichkeit sie mit großen Pranken gepackt und das seidene Netz ihrer schillernden Traumwelt jäh zerrissen. Der Fall war grausam und hart. Aber mitten hinein in dieses böse Erwachen hatte ihre von Mythen und Sagen gespeiste Phantasie ihr einen Schutzpatron zur Seite gestellt, der sie vor den tiefsten Abgründen bewahrte und ihre verletzte Seele salbte. Arme kleine Becky, ihre Sinne mussten ja völlig verwirrt sein!

Was sich allerdings tatsächlich hier am Rande der großen Welt binnen weniger Tage abgespielt haben mochte, wollte sich Judith einfach nicht erschließen. An diesem Sonntag hatte sie vieles gehört, vor allem das, was ihr tunlichst verschwiegen worden war. Dank ihres klaren Verstandes und ihrer Kombinationsgabe hatte sie einen kurzen Blick hinter die Kulissen erhascht. Aber was sie dort zu sehen bekommen hatte, weigerte sich ihr Verstand zu glauben.

Der Spaziergang hatte ihrer Schwester in der Tat äußerst gutgetan. Für einen erholsamen Moment hatte Becky ihre Sorgen und Ängste vergessen können und sich des sonntäglichen Promenadenkonzertes erfreut, während sie Arm in Arm zwischen den Saisongästen und Sonntagsausflüglern umherspaziert waren. Nach einer Weile hatten sie ihre Schritte Richtung Cottage gelenkt.

Judith wäre fast das Herz stehen geblieben, nachdem sie das Gewächshaus betreten hatte, um sich von der in Rebeccas Brief geschilderten Zerstörung zu überzeugen. Der Anblick des Scherbenhaufens sowie die Verwüstung der Heilpflanzenkulturen machten sie fassungslos. Die Kräuterkammer fand sie leer, sämtliche Schubladen waren herausgerissen, die Regale blank, nur der Aschehaufen im Kamin nebenan zeugte von ehemals Dagewesenem.

Becky war nicht mit eingetreten. Sie war zurückgeblieben und wartete auf der Bank unter der Linde. Wortlos setzte sich Judith neben sie. Der Garten war erfüllt von Leben. Alle Blumen hatten unter der Mittagssonne ihre Blüten geöffnet, Käfer und Schmetterlinge flogen geschäftig umher und eine Spatzenfamilie im Baum über ihnen gab ein Mittagskonzert zum Besten. Doch für all dies schien Becky zum ersten Mal in ihrem Leben keinen Sinn zu haben.

»Weißt du noch, als Mutter damals den Slip Jig auf ihrer Fiedel gespielt hat und wir dazu getanzt haben?«, fragte Becky mit verträumtem Blick.

»Ja, Schwesterherz, wir hatten eine wunderbare Kindheit. Aber sie ist vorbei, wir sind erwachsen geworden. Ich habe meine Arbeit in London und du wirst bald heiraten.«

»Sprich nicht davon!«, entfuhr es Becky heftig, während sich ihr Gesicht verdunkelte.

»Nun gut, dann erzähle mir von dem Ball bei den Randons. Wie macht sich Mr. Cornelly denn nun als Tänzer?«

»Grässlich, einfach nur grässlich!«

Um ihre Mundwinkel hatte sich dieser für sie so typische trotzige Zug gelegt, den sie als Kind stets angenommen hatte, sobald etwas nicht nach ihrem Willen gegangen war.

»Und wie war der Ball abgesehen von dem grässlichen Mr. Cornelly?«, zog Judith sie ein wenig auf. »Ich nehme doch an, dass es wieder einmal ordentliches Getratsche gegeben hat. Schließlich ist il Palazzo als Gerüchteküche allseits bekannt. Gibt es denn gar keine Skandale, über die du mir berichten kannst?«

»Höchstens über meinen eigenen«, antwortete ihre Schwester mit gesenktem Blick. »Es war ein sonderbarer Abend ...«

Daraufhin erfuhr Judith, warum Becky vor Mr. Cornellys Gerede in den Garten geflüchtet war sowie alles über das anschließende Gespräch mit ihrem Vater, welches ihr so zugesetzt hatte und von den unverschämten Bemerkungen Mrs. Randons gekrönt worden war. Als nächstes erwähnte Becky auffällig beiläufig einen geheimnisvollen Fremden, der ihr den Abend gerettet habe. Danach verstummte sie. Erst auf Nachfrage fügte sie hinzu, dass er ein fantastischer Tänzer gewesen sei, sodass sie Mr. Cornelly darüber völlig vergessen gehabt habe. Deshalb sei Vater ärgerlich mit ihr geworden.

»Stell dir vor«, ereiferte sie sich, »ich stand im Garten mit dem Herrn ins Gespräch vertieft, als Vater mich von der Terrasse aus im strengen Ton zu sich rief und mich umgehend nach Hause schickte. Als ich nach dem Grund fragte, sagte er mir, ich hätte mich unmöglich benommen und sowohl Mr. Cornelly als auch ihn vor allen Leuten brüskiert! Hat man dafür Worte? Nur weil ich es gewagt hatte, mich zu amüsieren? Sonst beklagt er sich immer, dass ich es nicht tue. Genau das habe ich ihm entgegnet, woraufhin er wortwörtlich erwiderte, mit dem Teufel amüsiere man sich nicht! Kannst du dir vorstellen, wie peinlich mir das war? Vater hatte nicht gerade leise gesprochen. Ich höre jetzt noch das Getuschel der Umstehenden.«

Stille Tränen tropften an ihren bleichen Wangen herab.

»Ich war so außer mir, Judy«, fuhr sie mit belegter Stimme fort, »dass ich Vater anschrie, mir sei ein Teufel lieber als ein Langweiler.« Beschämt schlug sie die Hände vors Gesicht.

Judith angelte ein Taschentuch aus ihrem Beutel und reichte es ihr.

»Und dann, Becky?«, fragte sie behutsam, nachdem diese sich die Tränen getrocknet hatte. »Was ist noch passiert in jener Nacht?«

Verlegen knetete Rebecca das Tuch in ihrer Hand.

»Vater war so zornig, dass er mich in aller Öffentlichkeit ohrfeigte. Dann hat er mich nach Hause gezerrt und mich in meinem Zimmer eingesperrt, wo ich beten und Gott für meine schändlichen Worte um Vergebung bitten sollte. Danach haben wir bis zu Peter Cornellys Heiratsantrag kaum mehr ein Wort miteinander gewechselt. Den Rest kennst du aus meinem Brief.«

Judith hatte sie nicht länger quälen wollen, darum hatte sie auf weitere Nachfragen verzichtet. Doch war sie das Gefühl nicht losgeworden, dass ihre Schwester ihr nicht alles erzählt hatte. Sie hatte gehofft, dass das Gespräch mit ihrem Vater zu etwas mehr Klarheit führen würde.

»Judith, mein liebes Kind, ich fürchte, deine Schwester ist zurzeit etwas überspannt. Darum solltest du ihren Worten nicht allzu viel Bedeutung beimessen«, hatte ihr Vater sie beschwichtigt, als sie ihn nach dem Fünfuhrtee im Altarraum bei den Vorbereitungen für die Abendmesse aufgesucht hatte. »In den heiligen Bund der Ehe zu treten ist ein besonderer Abschnitt im Leben eines jeden jungen Mädchens und führt verständlicherweise zu gewissen Beunruhigungen. Doch das wird sich legen«, hatte er zuversichtlich geendet.

»Aber wenn Becky ihm doch so gar keine Gefühle entgegenbringt …«, hatte Judith gewagt einzuwenden.

»Gott wird’s schon richten! Darüber hinaus wird das Leben in London Becky auf andere Gedanken bringen. Sie wird dort reifen und endlich ihre Phantastereien ablegen. Als Ehefrau eines angesehenen Londoner Kaufmanns hat sie repräsentative Pflichten zu erfüllen wie Empfänge und Teegesellschaften zu geben. Sie wird endlich lernen, gesellschaftlichen Umgang zu pflegen, und das wird ihr guttun. Du wirst schon sehen, Judith. Außerdem weiß ich dich in ihrer Nähe, sodass es ihr an nichts mangeln dürfte.«

Dem war nichts entgegenzusetzen gewesen, außer dass ihre Schwester ihren Lebensweg nicht selbst bestimmen durfte so wie sie – obwohl Judith wusste, dass ihrem Vater der ihrige nicht wirklich behagte. Trotzdem hatte er sie gewähren lassen, als sie kurz nach Mutters Tod erklärt hatte, sie wolle Krankenschwester werden. Damals war sie am St. John’s den Barmherzigen Schwestern zur Hand gegangen. »Wenn Gott diesen Weg für dich bestimmt hat, mein Kind, dann solltest du ihn gehen«, war alles, was er dazu gesagt gehabt hatte. Erst der kürzliche Umzug nach London hatte ihm zu schaffen gemacht. In seinen Augen gehörte es sich nicht für eine junge Dame, ohne männlichen Schutz in einer solchen Stadt zu leben, die bekanntlich voller Gesindel war. Dennoch hatte er sich am Mittagstisch höflich nach ihrem Leben dort erkundigt. Sie hatte ihn damit zu beruhigen vermocht, dass sie vor lauter Arbeit kaum aus dem Krankenhaus herauskomme, wo sie lediglich von respektablen Ärzten und Wissenschaftlern umgeben sei – als ob diese keine Männer wären! Doch ihr Vater hatte sich zufrieden gezeigt.

Als Judith später mit ihm zusammen am Grabe ihrer Mutter gestanden hatte, hatte sie ihn geradeheraus gefragt, wieso er deren Heilpräparate und Aufzeichnungen vernichtet habe. Einen Moment lang war er ins Stocken geraten, hatte sich dann aber schnell wieder gefangen und im ruhigen Ton erwidert, dass er sie nur zu Rebeccas Schutze beseitigt habe, schließlich wisse man nicht, was die Tinkturen im Einzelnen bewirkten. Sie würde sich ohnehin zu sehr mit Dingen beschäftigen, von denen sie nichts verstünde und sich damit womöglich schaden. Immerhin hätten sie ihren guten Dr. Pearce, wenn es um körperliche Beschwerden gehe, und für die seelischen Belange sei die Kirche zuständig. Was die Aufzeichnungen seiner geliebten Catherine angehe, könne er nicht zulassen, dass diese in falsche Hände gerieten und man ihr womöglich Übles nachsage. Das Andenken Verstorbener solle man in Ehren halten.

Nach seiner Version hatte er also lediglich zum Schutze seiner Lieben gehandelt. Von seiner unbeherrschten Wut, wie Becky sie beschrieben hatte, war ihm nichts mehr anzumerken gewesen. Der Ort des Geschehens hatte jedoch für sich gesprochen.

Zurück im Pfarrhaus hatte sie ein mehr als merkwürdiges Gespräch mit Mrs. Finigan geführt, als diese damit beschäftigt gewesen war, den Teewagen abzuräumen. Was sie denn vom Verschwinden der armen Miss Randon halte, hatte die Haushälterin ganz nebenbei gefragt, woraufhin Judith sie nur verwirrt angeblickt hatte. Ob sie denn von diesem schrecklichen Vorfall noch gar nichts gehört habe? Peinlich berührt hatte Judith verneint. Naja, Miss Becky sei wohl zu sehr mit eigenen Problemen beschäftigt, um sich auch noch darüber Gedanken zu machen, hatte Mrs. Finigan verständnisvoll entgegnet. Jedenfalls würde Melissa Randon seit dem Abend des Balles vermisst. Schon bei der Quadrille sei sie nicht mehr gesehen worden. Die Randons hätten bei allen Gästen nachgefragt; jeder ihrer Verehrer sei davon ausgegangen, dass sie sich mit einem ihrer Favoriten in einen stillen Winkel zurückgezogen habe. Am nächsten Tag hätten die Randons Constable O’Brian hinzugezogen und inzwischen sei, dank Mr. Randons Beziehungen, sogar Scotland Yard mit dem Fall betraut. Überall in London würden jetzt Steckbriefe aushängen in der Hoffnung, dass Melissa dort irgendwo gesichtet werde. Mrs. Finigan würde jeden Abend für die arme Miss Randon beten, wer wisse schon, ob das arme Kind überhaupt noch lebe! Es sei immerhin kein Erpresserbrief aufgetaucht, wie es in Entführungsfällen doch sonst üblich wäre.

Judith hatte sich ein Schmunzeln gerade noch verkneifen können, wusste sie doch, dass Mrs. Finigan eine leidenschaftliche Leserin von Kriminalfällen war, deren Artikel sie aus der Zeitung schnitt und in einer Mappe unter ihrem Bett verwahrte. Was Judith an der Geschichte jedoch befremdete, war weniger der Umstand, dass Melissa verschwunden war – sie vermutete sie in der Londoner Junggesellenwohnung eines ihrer Verehrer –, sondern die Tatsache, dass nicht einmal Vater ihr davon erzählt hatte. Becky war zu durcheinander, aber Vater als Hirte dieser Gemeinde?

Das Absonderlichste hatte sich erst später ereignet, als die Sonntagsausflügler wieder in ihre Städte und die Sommergäste in ihre Hotels und Pensionen zurückgekehrt waren. Die Luft war noch milde und so hatten Becky und sie beschlossen, nach dem Abendessen ihre geheime Bucht aufzusuchen. Als Kinder waren sie oft zum Spielen und Schwimmen dort gewesen. Die kleine abseits gelegene Bucht lag unterhalb einer überhängenden Klippe und war zu beiden Seiten von ins Wasser ragenden Felsblöcken flankiert, sodass man vor rauen Winden und fremden Blicken geschützt war.

Eine Weile schauten sie dem Wechsel des Abendlichtes zu. Als auch die letzten Möwen sich in ihr Nachtquartier zurückzogen und nur noch das Meer unermüdlich seine Wogen an den Strand spülte, legte Becky sämtliche Kleidung ab und stürzte sich unbekümmert in die Wellen.

»Komm doch auch ins Wasser, Judy!«, rief sie ihr unerwartet vergnügt zu. Alle Seelenpein schien schlagartig von ihr abzufallen.

Judith gab sich einen Ruck und folgte ihrer Schwester, nachdem sie die mitgebrachte Laterne neben der abgelegten Kleidung entzündet hatte. Sie allerdings behielt Leibchen und Unterhose an.

Genüsslich ließen sie sich hinter der Brandung im Wasser treiben und schauten zum Abendhimmel auf, an dem nach und nach immer mehr Sterne hervortraten.

»Sie sind so verlässlich«, murmelte Becky. »Nichts und niemand kann den Aufgang der Sterne aufhalten. Ebenso wenig wie den Lauf der Gezeiten. Sie haben Bestand bis in alle Ewigkeit.«

Mit geschlossenen Augen ließ sie sich von den Wellen schaukeln. »Wie sanft das Wasser die Haut umspielt, als ob …«

»Als ob was?«, fragte Judith, nachdem ihre Schwester so plötzlich verstummt war.

Wie aus einem Traum gerissen, schlug Becky die Augen auf.

»Lass uns zurückschwimmen, Judy«, erwiderte sie tonlos, »mir wird langsam kalt.«

Zurück am Strand trockneten sie sich mit ihren Unterröcken. Da fiel der Lichtstrahl der Laterne auf die Unterseite von Rebeccas Handgelenk. Erschrocken starrte Judith auf den erhabenen Streifen, der sich dort dunkel auf der hellen Haut abzeichnete. Solcher Art Verletzung war ihr leider zur Genüge bekannt.

»Was ist dir geschehen, Becky?«, fragte sie alarmiert und wies auf die noch nicht ganz verheilte Wunde.

Stumm kleidete sich ihre Schwester weiter an. Dann setzte sie sich, fest in ihr Schultertuch gewickelt, auf einen ins Wasser ragenden Felsblock und starrte ins tintenschwarze Meer.

Wieder hatte Judith keine Antwort erhalten, doch diesmal ließ sie nicht locker. »Becky, ich bitte dich!«, drang sie auf diese ein. »Wir haben uns doch immer alles anvertraut.«

Sekundenlang rang Rebecca mit sich, dann gab sie leise Antwort. Mit jedem ihrer Worte bekam es Judith mehr mit der Angst zu tun.

»An jenem Abend, an dem Vater im Gewächshaus gewütet hatte«, begann Rebecca mit starrer Miene zu erzählen, »war ich selbst völlig erschlagen. An ein und demselben Tag wurde ich einem Mann versprochen, der mir nichts bedeutet, und mein Zuhause zerstört. Gegenwart und Zukunft erschienen mir unerträglich. Ich saß weinend inmitten des Scherbenhaufens, als ich mit einem Mal eine scharfkantige Glasscherbe in der Hand hielt. Ein kurzer Schnitt nur, ging es mir durch den Kopf, und ich wäre von meinen Fesseln endgültig befreit. Aber dann ...«

Wieder verstummte sie. Schließlich erhob sie sich und schaute panisch in alle Richtungen.

»Was ist?«, fragte Judith bestürzt.

»Psst!« Mahnend hob Rebecca die Hand. »Ich kann ihn spüren«, flüsterte sie und lauschte angestrengt. »Er ist da, ganz in der Nähe.«