Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

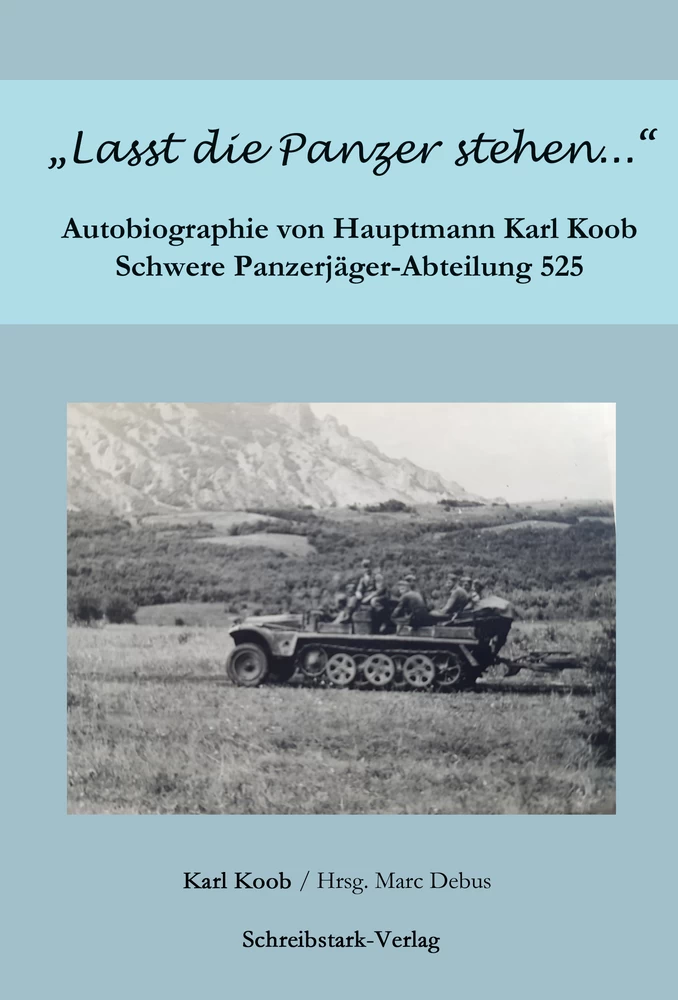

„Lasst die Panzer stehen...“

Karl Koob

Überarbeitungen und Hrsg. Marc Debus

Erstabschrift der Bandaufzeichnungen: Elke Weigelt

Eigentum des Bildmaterials: Birgit Döbert

Schreibstark-Verlag

Vorwort von Marc Debus

Mit den Erinnerungen von Karl Koob ist mir ein weiteres Stück Zeitgeschichte in die Finger gefallen, dessen Dokumentation und Weitergabe mir ausgesprochen wichtig erscheint. Es sind die Erlebnisse eines Mannes, der genauso wie mein Großvater, seine Erinnerungen der Kriegsjahre auf Tonbändern festgehalten hat. Er hat mit einer Panzereinheit in den Ardennen, im Kaukasus und in Monte Cassino gekämpft und all diese schweren Gefechte überlebt.

Seine hinterlassenen Erinnerungen sind mehr von seinen persönlichen Eindrücken und Entwicklungen in dieser Zeit geprägt und er spricht die schlimmen Erlebnisse des Krieges und der Kämpfe nur am Rande an. Das lässt uns erahnen, wie schrecklich vieles davon gewesen sein muss - so schlimm, dass die Erzählungen in diesem Bereich niemals ins Detail gehen. Dafür sind die Beschreibungen von Karl Koob in Bezug auf seine Frau Friedel detailliert und zeigen, was er für sie empfunden hat und wie wichtig ihr Wohlergehen ihm selbst in den schwierigsten Situationen gewesen ist. Davon zeugt auch heute noch eine große Reisetasche voll Feldpost, die sich noch im Besitz seiner Tochter Birgit Döbert befindet.

Auch möchte ich an dieser Stelle, wie auch schon im Buch meines Großvaters, mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass dieses Zeitzeugnis nicht veröffentlicht wird, um die Zeit des zweiten Weltkrieges oder des Nationalsozialismus und seiner Ideologin zu glorifizieren, sondern um zu zeigen, wohin blinder Gehorsam und ein daraus resultierender Krieg führen können. Es ist zu hoffen, dass so etwas nie wieder geschehen wird, weil wir aus der Vergangenheit gelernt haben und einen solchen Wahnsinn nicht mehr zulassen werden. Auch Karl Koob hat, gegenüber seinen Angehörigen und Freunden, immer deutlich Stellung bezogen, dass so etwas nie wieder passieren darf.

Vorwort von Elke Weigelt

Als ich klein war, wollte ich immer die Einschlaglöcher der Granatsplitter in seinem Körper sehen. Nie durfte er mir zum Einschlafen mit der Hand winken, an dem ein Finger fehlte. Kindliche Sensationslust und Naivität.

Heute, zwanzig Jahre später, sitze ich an einer Schreibmaschine und tippe Wort für Wort seiner auf Band gesprochenen Erinnerungen ab, Erinnerungen an ein Leben. Früher hätte ich gesagt: „Mein Opa war im Krieg.“ Heute sage ich, er ist ein Denkmal im wahrsten Sinne des Wortes. In seinem Leben, das nun 83 Jahre andauert, hat es Jahre gegeben, die sich tief in seine Seele eingebrannt haben. Die Zeit der Jugend nach dem Ersten Weltkrieg und die zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945, die 80 Prozent seiner Erzählungen ausmachen.

Aber nicht seine Erinnerungen, wie sich herausstellt, sondern das Erzählen ist eine Befreiung. Männer wie mein Großvater zogen in den Krieg, weil sie glaubten für eine große Sache einzutreten. Nicht selten haben sie alles dafür gegeben, die meisten ihr Leben. Nach dem Krieg hat man sie Mörder genannt. Im Begreifen um eine Zeit, die wir nur aus Geschichtsbüchern kennen, scheint die Suche nach Beweggründen aussichtslos. Doch sind wir nicht die Letzten, die die Zeitzeugen in der Familie haben? Sollten wir nicht einmal die Ohren aufmachen und zuhören? Zuhören, nicht um zu verurteilen und zu richten, sondern zuhören um zu lernen. Es ist an unserer Generation und an der unserer Mütter, das Reden um den Krieg nicht zu ersticken. Nur weil wir nicht daran teilgenommen haben, heißt das nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Wir tragen sie, 50 Jahre nach Kriegsende, nicht für diesen Krieg und die Verfolgung der Juden und für keinen Krieg zuvor, sondern für den Frieden. Wir sollten den Schrei hören, der versteckt in den Erzählungen unserer Großeltern versucht, an unser Ohr zu dringend. Das Leben hat keine Generalprobe. Es ist alles „live“.

Die einzige Chance, die wir haben, ist von denen zu lernen, die im Herbst des Lebens stehen. Wer zu Essen hat, deutet leicht mit dem Finger auf den, der um Essen bettelt. Wer Arbeit hat und Geld, deutet leicht auf den, der arm ist. Wir sind alle nicht frei davon. Aber sollten wir uns nicht auf den Weg machen? Sollten wir nicht beginnen uns in unseren Großväter hineinzuversetzen, um zu verstehen, was sie euphorisch machte, für den Dienst an der Waffe, für einen schrecklichen Krieg? Nicht um sie freizusprechen, sondern um unsere eigene Einstellung gegenüber dieser Welt und den Menschen zu überprüfen. Wenn wir heute einen Nutzen aus dem Handeln unserer Großväter im Krieg, für einen dauerhaften Frieden ziehen könnten, könnten unsere Großväter ihre Augen im Wissen darum schließen, dass ihr als sinnlos deklariertes Tun vielleicht doch einen größeren Nutzen hatte. Wenn wir nicht lernen, aus dem Ergebnis Erkenntnisse zu ziehen, sondern noch Jahrzehnte nach Schuld und Unschuld fahnden, nähren wir selbst den Boden für einen neuen Krieg.

Darum habe ich die Erinnerungen meines Großvaters bearbeitet und schriftlich dokumentiert. Nicht um zu sagen: „Seht her, was dieser Mann geleistet hat“, oder „Seht her, das ist das Leben eines Mannes der Hitler rief“, sondern um zu sagen, „Danke Opa, dass du dieses Stück Geschichte für uns gelebt hast“.

Jetzt ist es an uns den Weg weiterzugehen. Für Petra, Sebastian und Kathi. Und für alle Kinder dieser Welt, für einen Frieden. Mögen uns deine Erinnerung ein Stück weit Kraft geben.

„Es gibt kein Morgen vor dem Heute, aber es gibt die Erinnerung an das Gestern, die für das Übermorgen reicht“

Karl Koobs Tochter Birgit und seine Enkelin Elke Weigelt

Was ein Maulwurf wert war!

Ich, Karl Koob, geboren am 15. Juni 1912 in Arth, Kreis Wetzlar, im kleinsten Dorf im Kreis, in einer kleinen Stube, die ich später, in erwachsenen Jahren, noch einmal besichtigt habe, erzähle hier aus meinem Leben. Ich habe die Volksschule in Niederweidbach besucht. Die Grundschulklasse war 60 Kinder stark und es stand nur ein Lehrer zur Verfügung. Aber der war gut und hat uns Kindern etwas beigebracht. Meine gesamte Jugend verbrachte ich in Niederweidbach. Ich war das älteste Kind, einer fünf Kinder starken Familie. Deshalb war ich auch immer erster an der Hand meiner Mutter.

Mein Vater war zu dieser Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg, unter anderem in Frankreich und Ungarn. Während eines Heimaturlaubes meines Vaters, da war ich wohl fünf oder sechs Jahre alt, habe ich meine Mutter einmal gefragt: „Wann geht denn der Mann wieder fort?“ Tja – so war das damals. Man hat seinen eigenen Vater nicht gekannt, ihn nicht anerkennen können.

Im Alter von fünf Jahren bin ich in die Schule gekommen. Ich habe bitterlich geweint, weil ich von zu Hause, von der Seite meiner Mutter, weg musste. Denn mit ihr hatte ich immerhin schon sehr viel erlebt. Ich bin immer mit ihr auf die „Hamstergänge“, so nannte man das damals, in die umliegenden Ortschaften gegangen. Beim einen Bauern gab es eine Kanne Milch, beim anderen sogar Butterbrötchen, oder ein Pfund Butter. Dafür machten meine Mutter und ich Märsche von zehn bis fünfzehn Kilometern. Bei den Bauern gab es immer ein gutes Mittagessen, mit allem was dazu gehört, manchmal sogar eine Wurst. Jetzt werdet ihr fragen, warum wir das bekommen haben. Das waren alles Familien von Männern, die auch an der Front waren und mit meinem Vater dienten oder unter seinem Befehl standen. Der war zur damaligen Zeit, soweit ich mich erinnere, Feldwebel und Kompanie-Spieß, also der oberste Feldwebel in der Kompanie. Da nun die Männer bei ihm sozusagen in Schutzstellung untergebracht waren, gaben ihre Frauen dafür all das, was sozusagen auf unserem Tisch landete.

Das war noch so vieles andere, was ich als ältester der Kinderschar habe tun müssen: Im nächsten Ort Petroleum für die Lampen holen und in die Heidelbeeren und die Brombeeren gehen. Brombeeren habe ich oft eimerweise gesammelt. Einen Eimer für zu Hause und nachmittags noch einen für den Kolonialwarenladen. Dafür bekam ich dann eine Tüte Zucker. Damit konnte meine Mutter dann für uns Marmelade kochen.

Dann ist mir noch etwas Besonderes im Gedächtnis geblieben. Nach dem Krieg kam elektrisches Licht nach Niederweidbach. Und da war ein Mann namens Herrmann Heck, der so eine Art „elektronisches Gefühl“ hatte. Der war im ersten Weltkrieg bei der Luftwaffe gewesen und hatte dort schon mit Motoren zu tun gehabt. Er war in Sachen Licht der Oberbaumeister im Ort. Ich werde ihn nicht vergessen. Wie oft bin ich mit ihm und anderen Jungs aus dem Dorf durch die Häuser gezogen und wir haben zugeguckt wie er seine Arbeit machte.

Karl Koob (*15.06.1912, +23.02.2004)

In diesem Zusammenhang möchte ich noch unsere herrliche Umgebung nennen. Wir Kinder waren, wenn wir Zeit hatten, immer unterwegs in Wald und Feld. Wir haben jeden Fuchsbau, jeden Dachsbau in der Flur und alle anderen Merkwürdigkeiten gekannt und sie als unser ureigenes, das mit unserem Leben verbunden ist, empfunden.

Wir haben Maulwürfe gefangen und die konnten wir dann zum Bürgermeister bringen. Dafür gab es 20 Pfennige. Da hat sogar ein Junge dem anderen die Fangeisen weggestohlen….

Karl Koob mit Freunden 1932

Nach sieben Jahren und einigen Monaten kam ich im Alter von 13 Jahren aus der Schule. Da es sonst keine Möglichkeiten gab, irgendwo zu arbeiten oder gar eine Lehrstelle zu bekommen, musste ich auf dem Bau gehen. Für 22 Pfennige die Stunde, musste ich 10 Stunden am Tag arbeiten. Die Leitern, die ich hoch musste, hatten bis zu 15 Sprossen. Auf der Schulter trug ich Steine oder Mörtel, bis in die letzten Ecken des Rohbaus. Dabei haben meine Füße sehr gelitten, Schmerzen in beiden großen Zehen und den Ballen waren an der Tagesordnung. Manchmal habe ich solche Schmerzen gehabt, dass ich am Abend bitterlich geweint habe.

In Niederweidbach war es, trotz der schweren Zeit und trotz Kinderarbeit, doch schön gewesen. Ich hatte dort meine Schulkameraden, die ausnahmslos aus betuchten und besseren Häusern kamen. Denn damals war es so, dass ein Bauer, wenn er viele Kühe im Stall hatte, schon zum Mittelstand gehörte. Dann musste er nicht mehr zur Arbeit gehen, so wie es alle anderen, auch mein Vater, nach dem Krieg mussten.

Mein Vater musste morgens um 5.00 Uhr zur nächsten Bahnstation, um von dort per Bahn nach Dillenburg zu fahren, wo er um 7.00 Uhr im Güterschuppen zu sein hatte. Da war er damals Angestellter oder gar schon Assistent, daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall ist er dann später Bahnbeamter gewesen.

Dann zogen wir nach Haiger. In Niederweidbach hatten wir unser eigenes Haus, es wurde vermietet und wurde zur Försterei, weil es nah am Wald gelegen hatte. Für den Förster Pfeiffer war es ein begehrter Platz. In Haiger folgte dann dasselbe Spiel: Mein Bruder Helmut und meine Schwester Hilde gingen noch zur Schule und ich musste, um keine Langeweile zu haben (mit Lachen), wieder auf den Bau. Ich tat dies wieder für dasselbe Geld und es war wieder dieselbe schwere Arbeit.

Am Bahnhof 1932

Da kam ich einmal auf einen kleinen Schleichweg total erschöpft nach Hause, der Rohbau war nicht weit von unserem Haus entfernt, da hörte ich schon Weinen und Klagen. Meine Schwester Friedel sah oben aus dem Fenster. Ich fragte: „Was ist denn los?“ – „Der Helmut hat den Arm gebrochen!“ Da kam mir blitzschnell der Gedanke: „Mensch würde mir das doch auch einmal passieren…“ Dann hätte ich wenigstens für ein paar Wochen frei gehabt. Tja so war das.

Karl Koob mit Freunden 1937

Verdient habe ich damals zwei Mark und zwanzig Pfennige am Tag - mal sechs Tage. Wir mussten nämlich auch samstags arbeiten. Der Bauunternehmer nagte selbst am Hungertuch, denn auch die Bauherren konnten meist nicht zahlen. Es war eine arme Zeit damals. Sechs Millionen Arbeitslose, da kann man sich leicht vorstellen, der wievielte von zehn Leuten Arbeit hatte. Aber zu denen gehörte ich. Das Geld für die Woche mussten wir uns sonntags beim Bauunternehmer abholen, abbetteln möchte ich eher sagen. Es war eine furchtbare Zeit.

Karl Koob 1938

Dann im Herbst, als gar nichts mehr ging, hat man mir eine Stelle bei meinem Onkel in Eibach in einem Weißbindergeschäft angeboten. Da musste ich dann morgens um 6.15 Uhr mit der Bahn hin. Das Stück von Dillenburg nach Eibach musste ich laufen, das waren drei Kilometer über Berg und Tal. Um 7.30 Uhr trat ich dann am Ziel mit der weißgekleideten Mannschaft an. Montags morgens waren wir besonders weiß, weil unsere Anzüge dann gewaschen waren.

Als die lange Anfahrt zur Arbeitsstelle dann zu beschwerlich wurde, bot mir meine Tante Lieschen, die leider im Alter von 32 Jahren im Kindbett starb, an, dass ich auch in Eibach schlafen und dort versorgt werden könnte.

Die Abmachung: Acht Mark die Woche inklusive Verpflegung. Das war schon toll. Zum einen war ich zu Hause vom Tisch weg, zum anderen musste ich nicht mehr die Strapazen des langen Weges auf mich nehmen. Dafür musste ich aber mit einem Gesellen zusammen auf einen Strohsack schlafen. Der Geselle war ein ganz verkommener, asozialer Lump, Meier hieß er. Er hatte seine Frau in Göttingen verlassen und jetzt in Dillenburg eine Freundin. Und ich als armer Junge von 14 Jahren musste erdulden, wenn er nachts nach Hause kam und stank wie ein Bulle im Stall.

Zwischenzeitlich habe ich öfters einmal, wenn wir in Dillenburg gearbeitet haben, bei Schlosserwerkstätten nachgefragt, ob die nicht einen Lehrling brauchen. Denn ich wollte unbedingt Schlosser werden und im Endeffekt Lokomotivführer…

„Die schwarze da hinten, die fast mir keiner an…“

Tja, Lokomotivführer wollte ich werden. Die Lokomotiven hatte ich in Haiger in meiner Freizeit, mit Einverständnis der Lokführer, wir wohnten nämlich gleich an der Bahn, manchmal fahren dürfen. Das war ein großes Erlebnis, ein großes Glück für mich gewesen. Ich erinnere mich noch heute an die Bezeichnung der Lok. Es war die DC-10, eine D-Zug Lok. Diese wurde in der Kurve von Langenaubach Probe gefahren und hat mit 100 Km/h die Kurve bewältigt. Manchmal durfte ich die Lokomotive auch auf offener Strecke fahren. Ein Erlebnis, das mir noch heute nicht aus dem Kopf geht.

In anderer Beziehung änderte sich nicht viel. Schwerstarbeit und überall eingespannt sein bestimmten meinen Alltag. Mein Onkel, Geißler hieß er, war ein dem Alkohol verfallener Mensch. Er hat die Tapeten und die benötigte Farbe für den nächsten Tag immer nachmittags bestellt, damit die Sendung abends in Dillenburg war.

Da musste ich manchmal abends um 20 Uhr oder auch um 22 Uhr die besagten drei km zum Bahnhof nach Dillenburg an den Gepäckschalter fahren, um die bestellten Sachen abzuholen. Ich tat dies mit dem Fahrrad. Allerdings war dieses dann von hinten bis vorne behängt. An fahren war dann nicht mehr zu denken, ich musste schieben. So kam ich dann manchmal erst um 23 Uhr nach Hause. Dann fiel ich totmüde ins Bett und habe von dem Stinker, mit dem ich mein Lager teilte, nichts mehr mitgekriegt.

Dann wurde ich 19 Jahre alt. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als meine Mutter und ich zu einer Konfirmationsfeier eingeladen waren. Meine Mutter unterhielt sich dort, das habe ich im Nachhinein erfahren, mit einem Hauptmann namens Queckborner. Der hat meiner Mutter damals geraten: „Schicke doch deinen Jungen zur Reichswehr.“ Das hat mir meine Mutter dann auf dem Nachhauseweg erzählt und da war bei mir sofort der Faden gerissen. Mein Vater war allerdings dagegen. Er sagte: „Jetzt, wo der Karl Geld verdienen könnte, da geht er weg.“

Es gelang mir dann, bei über 1000 Bewerbern unter die 49 Auserwählten zu kommen, die zur Reichswehr einberufen wurden. Ich verpflichtete mich direkt auf 12 Jahre und damit war alles festgelegt: Eintritt ins Beamtenverhältnis und der Werdegang je nach Lage der Dinge und der geistigen Kapazitäten. Man konnte mittlerer Beamter werden bis hin zum Amtmann oder Oberamtmann. Ich habe dann erst einmal als Reichswehrsoldat in Marburg gedient und dort ein halbes Jahr lang den Rekrutendienst absolviert.

Karl Koob mit Kameraden 1938

Das war Schwerstarbeit. Unsere Ausbilder, die Unteroffiziere und Feldwebel haben sich einen Spaß daraus gemacht uns zu drangsalieren. Wenn wir auf dem Übungsplatz an Stellen waren, wo sich viele Pfützen und jede Menge Dreck befanden, kam grundsätzlich der Ruf: „Flieger von vorne!“. Dann mussten sich sofort alle flach hinlegen und wir mussten in die Pfützen und den Dreck hinein.

Danach folgten dann weitere zwei bis drei Stunden Felddienst in nassen Klamotten. Mir hat das alles wenig ausgemacht, denn ich war an schwere Arbeit und schlimme Zeiten gewöhnt. Oft dachte ich damals an die Zeit in Haiger zurück. Die tollen Jungs die ich kannte und an deren Namen ich mich noch heute erinnere. Mit denen habe ich viel erlebt. Wir spielten gemeinsam Fußball in der Jugendmannschaft und haben tolle Preise geholt. Unsere Gegner waren meist nur Mannschaften aus den umliegenden Dörfern gewesen, gegen die wir leichtes Spiel hatten.

Karl Koob mit Kameraden 1938

Doch zurück zur Reichswehr. Von Marburg ging es nach Kassel zum Fronttruppenteil, eine Bezeichnung, die noch aus dem ersten Weltkrieg stammte. Ich kam in die dritte Kompanie. Kompaniechef war damals ein Hauptmann Schmitz, der später noch einmal zu Erwähnung kommt. Ich habe immer getan, was befohlen wurde und habe es nach zwei Jahren geschafft Unteroffizier zu werden. Nun hatte ich mehrere Möglichkeiten. Ich will nicht angeben, aber mir wurden damals schon verantwortungsvolle Dinge aufgetragen. Ich wurde von den anderen immer mehr beneidet, weil ich bevorzugt wurde.

Dann wurde ich Küchenunteroffizier. Eines Tages kam besagter Hauptmann Schmitz vorbei und sagte: „Koob, was machen Sie denn hier?“ - „Ich bin Küchenunteroffizier, Herr Hauptmann!“ antwortete ich ihm. „Das ist doch nichts für Sie“, sagte er. Daraufhin wurde ich prompt in einen anderen Dienst versetzt und bekam acht Offiziersanwärter zur Ausbildung.

Karl Koob auf dem Übungsplatz

Diesen musste ich alles beibringen, was als Grundlage zur Ausbildung in der Offiziersschule in Dresden benötigt wurde. Dazu gehörte die Ausbildung auf dem Kasernenhof und im Gelände. Glücklicherweise hatte ich als Unteroffizier schon meine drei Führerscheine gemacht und war Fahrlehrer für alle drei Klassen. Das kam mir jetzt bei der Ausbildung der Offiziersanwärter sehr zugute. Ich konnte meine Mannschaft bis zu ihrer Abfahrt nach Dresden mit allen in der Ausbildung vorgeschriebenen Grundlagen ausstatten.

Für diese, ich möchte beinah schon sagen, „Großtat“ bekam ich hin und wieder von meinem Hauptmann Schmitz, der inzwischen Abteilungskommandant war, eine Fahrt in den Urlaub mit einem wehrmachtseigenen Fahrzeug. Und das mit einem Acht-Zylinder-Geländewagen. Ich durfte mir einen Gefreiten mitnehmen, der hieß Pötz. Später tauchte er noch einmal auf, denn er wurde mein Schwager. Wir beide, ich am Steuer, er neben mir, sozusagen als der sprungbereite Monteur, wenn irgendetwas war, fuhren in Richtung meines Elternhauses. Bei Marburg fiel mir ein, dass wir auch über Kreuztal fahren könnten, damit auch Pötz zu Hause vorbeischauen konnte. In Kreuztal erwischte uns dann das Unglück. Wir kamen auf eine eisglatte Fahrbahn und unser Wagen geriet ins Rutschen. Wir überschlugen uns und Pötz flog aus dem Wagen heraus, während ich noch unter dem Auto lag. Schnell kamen Anwohner herbeigeeilt und versuchten das Fahrzeug hochzuheben. Aber leider hoben sie an der falschen Seite, so dass der ganze Wagen noch einmal auf mich fiel. Ich erlitt dabei einen Schädelbasisbruch und wurde in die nächste Arztpraxis geschafft.

Dort angekommen, überfiel mich wohl eine Art Tollwut, so möchte ich es heute bezeichnen. Ich habe, so hat man mir später gesagt, die ganze Arztpraxis demoliert. Meine Eltern kamen dann mit dem Taxi aus Dillenburg. Damals gab es nur ein einziges Taxi im ganzen Städtchen. Ich wurde dann nach Dillenburg ins Krankenhaus gebracht. Innerhalb von vier Wochen wurde ich dort wieder halbwegs hergestellt. Mein Nasenbein war im Übrigen auch gebrochen.

In Begleitung meiner Eltern wurde ich nach der Entlassung zu meinem Truppenteil in Kassel gefahren. Dort kam ich am nächsten Tag nochmals ins Lazarett um gänzlich ausgeheilt zu werden. Aber der Unfall hat mir nachhaltig nicht geschadet. Nachdem ich wieder gesund war, wurde ich zum Kommandeur bestellt. Anstatt von ihm eine Rüge wegen des Unfalles zu kassieren, sprach er mir nochmal ein Lob für die gute Ausbildung der Offiziersanwärter aus. Dafür bekam ich eine in Leder gefasste Schreibmappe, die noch heute existiert.

Danach ging es für mich weiter. Ich hatte einen immensen Drang nach vorne und wurde schließlich zur Hauptfeldwebelausbildung geschickt. Im Jahr 1934 wurde ich dann Unteroffizier und 1936 Hauptfeldwebel. Ich wurde mit allen nötigen Streifen an der Uniform versehen. Nun war ich ein wohlbestallter Hauptfeldwebel. Davon gab es in unserer Abteilung nur drei, denn unsere Abteilung bestand zu dieser Zeit aus drei Kompanien.

Karl Koob in Uniform (Hauptmann)

Ich hatte dann als Hauptfeldwebel wieder meine Ursprungskompanie, die 3., in meinem Zuständigkeitsbereich. Dann wechselte ich aber in die 1. Kompanie, weil der dortige Hauptfeldwebel aus dem Dienst ausschied. Er hatte Schürmann geheißen und kam ursprünglich aus Düsseldorf.

Mein damaliger Kompaniechef sagte irgendwann zu mir: „Sagen Sie mal Koob, Sie haben doch das Zeug dazu, Sie könnten doch eigentlich das Abitur nachmachen.“ Abitur will in diesem Zusammenhang heißen: Die Abschlussprüfung 2 der Heeres-Fachschule. Ich habe dem sofort zugestimmt. Ich wollte ja noch immer weiter nach vorne. Es folgten also die Abendkurse, die meine Freizeit sehr beschnitten. Zwischenzeitlich wurde unsere Abteilung nach Eisenach verlegt. In Eisennach ging die Schule für mich weiter. Ich kam zu einem Studienrat, den ich nach 1952 noch einmal wiedergesehen habe.

In Eisenach habe ich dann meinen Abschluss gemacht. Meine Unterlagen sind leider im Krieg verloren gegangen. Dann kam schon wieder ein neuer Gedanke, und der stammte von meinem Kompaniechef Hauptmann Michaelis: „Koob, Sie können doch jetzt, wo Sie die Prüfungen bestanden haben, Offizier werden.“ Das war für mich bisher ein unerreichbarer Traum gewesen, aber er wurde wahr.

Am Anfang des Krieges wurde ich rückwirkend zum 1. März 1939 zum Leutnant ernannt. Das geschah, als ich im Lazarett war, denn ich wurde an der Maginot-Linie schwer verwundet. Seitdem fehlt an meiner linken Hand der Ringfinger.

Karl Koob mit verbundener Hand und Oberleutnant Paffrath

Glücklicherweise war ich zu dieser Zeit schon verheiratet und trug den goldenen Ring somit an der rechten Hand. Mehrere Splitter hatte ich zudem im Oberschenkel sitzen und einen weiteren im Fuß. Dieser ist heute nach 60 Jahren immer noch drin. Ich kam mit diesen Verletzungen nach Landau ins Lazarett.

Und jetzt habe ich ja in der Rage des Erzählens meiner Kriegsereignisse etwas ganz Wichtiges vergessen. Im Dezember 1939 habe ich nämlich mein Mädchen geheiratet. Ich werde den Beginn unseres Kennenlernens nie vergessen.

1938

Am 12. Juni 1938, da war ich noch Hauptfeldwebel, kam eine junge Frau in die Kaserne und sagte: „Heute Abend sind Rheinländerinnen in Marksuhl.“ Das war ein Ding für uns Hessen – Rheinländer! Da muss ich hin, habe ich gedacht. Einer meiner Leutnants hatte ein Auto, er hatte nämlich eine Erbschaft gemacht. Der musste uns fahren, mich und noch einen anderen Leutnant.

Karl Koob mit seinem Fahrer - Kransburg 1939

Marksuhl war nicht besonders weit von Eisenach entfernt. In dem Tanzsaal standen wir vorne an der Tür und haben geguckt. Da habe ich zu den beiden Leutnants mit militärischer Wucht in der Sprache gesagt: „Die Schwarze da hinten, die fast mir keiner an.“ - Und das haben sie befolgt. Beim Tanz habe ich versucht ihr näherzukommen, und siehe da, es klappte. Bei der ersten Polonaise war sie etwa vier oder fünf Mann weg von mir. Ich stellte fest, dass auch sie den Blick auf mich gerichtet hatte, kein Wunder, schließlich strotzte ich ja auch vor Uniformglanz - überall Lametta.

Und dann hat sie sich so angestellt, dass sie beim nächsten Rondell bei mir herauskam. Wir haben also zusammen getanzt und sind den ganzen Abend zusammen gewesen. Ihre Mutter war auch mit dabei und als die beiden in Richtung Heimat aufbrachen, da habe ich sie abgefangen und die beiden in ihr Quartier begleitet. Und vor der Tür haben wir dann noch ein Weilchen gestanden, als einer der beiden Leutnants zu uns kam. Der hatte auch ein Mädchen dabei, die aber am anderen Ende von Marksuhl wohnte.

Karl Koob mit seiner Friedel

Der Leutnant wollte sein Mädchen nach Hause bringen und ich sagte zu meiner Friedel: „Komm, da fahren wir noch mal mit.“ Gesagt, getan. Als der Leutnant, Krämer hieß er, sein Mädchen ins Haus brachte, da waren wir zum ersten Mal alleine und es gab das erste Küsschen. Im Scheinwerferlicht des Wagens habe ich mir dann die Adresse meiner zukünftigen Frau aufgeschrieben und wir haben uns für den nächsten Tag verabredet. Ich wollte in Eisenach am Bahnhof sein und sie nach Düsseldorf verabschieden, auf das nächste Wiedersehen.

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783946922384

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2019 (März)

- Schlagworte

- Zweiter Russland Frankreich Panzer Biographie Weltkrieg Monte Cassino