Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

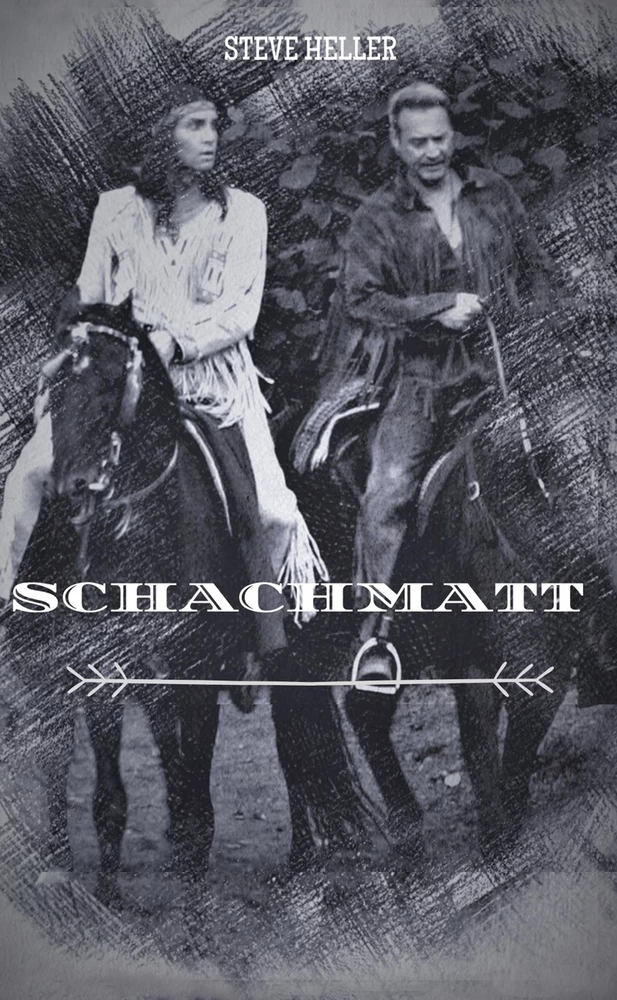

Marie Louise

(eine Geschichte von Old Shatterhand)

Ende September erreichte mich in Radebeul ein Brief Winnetous, in dem er mir vorschlug, Anfang Dezember am Nugget-Tsil zusammen zu treffen und unseren lieben Toten Intschu-Tschuna und Nscho-tchi am Jahrestag ihrer Ermordung zu gedenken. Den Winter würden wir gemeinsam im Pueblo am Rio Pecos verbringen, um im Frühjahr einige befreundete Indianerstämme zu besuchen. Voller Vorfreude buchte ich eine Schiffspassage nach New Orleans, regelte in den verbleibenden Wochen wichtige Angelegenheiten in der ‚Villa Shatterhand‘ und bei meinem Verleger in Dresden. Dann trat ich im November die Reise an. Mit etwas Glück konnte ich meine Passage auf einem der neu gebauten Dampfschiffe der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt Actien-Gesellschaft, kurz genannt HAPAG, buchen. Im Gegensatz der alten Schoner, die bei gutem Wind bis zu 33 Tage für die transatlantische Überquerung brauchten, benötigten die modernen Schiffe circa zehn Tage.

Als ich in New Orleans ankam, musste ich feststellen, dass ein Wirbelsturm einige Tage zuvor die Küste von Louisiana heimgesucht hatte. Diese tropischen Wirbelstürme, die von Juni bis November die Ozeane unsicher bereiten, sind tückisch und erbarmungslos. An den westlichen und östlichen Meeren und Küsten des amerikanischen Kontinents werden sie Hurrikane, Stürme des westlichen Pazifik genannt und am südchinesischen Meer Taifune und in Indien kennt man sie als Zyklop. Hurrikane entstehen grundsätzlich in der Passatwindzone, im Atlantischen Ozean meist südwestlich der Kapverden, im Bereich des Karibischen Meeres, der Westindischen Inseln und des Golfes von Mexiko, aus kleineren Störungen der Passatströmung, die knapp südlich der Wüste Sahara ausgehend über den Atlantik hinweg ziehen. Im Pazifischen Ozean bilden sich die meisten Hurrikane südlich von Acapulco; sie drehen gemeinhin auf das offene Meer hinaus oder wenden nach Norden ab, wo sie über Niederkalifornien hinwegziehen und das mexikanische Festland erreichen können.

Die Schiffbarkeit zwischen New Orleans und Baton Rouge war daraufhin durch Treibgut gestört, sodass der Dampfer seine geplante Weiterfahrt nicht antreten konnte. Somit war ich gezwungen, zu Pferde den Landweg einzuschlagen. Leider war die Auswahl der verfügbaren Tiere nicht zufriedenstellend, sodass ich zähneknirschend einen Klepper erstand, der seine besten Tage schon lange hinter sich hatte. Der Preis, den der Pferdehändler angesichts meiner Notlage verlangte, war so exorbitant hoch, dass ich kurz in Erwägung zog, meinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Aber angesichts meines Gepäcks und des doch hohen Gewichtes des Bärentöters, verwarf ich diesen Gedanken. So fand ich mich bald auf einem alten Handelsweg wieder, mein Ross bedächtig vor sich hin trottend. Jede aufmunternde Geste, Geschwindigkeit aufzunehmen, ignorierte das Tier geflissentlich.

Als ich so nach drei Tagen quälend langsamen Vorankommens am Ufer des Mississippi ankam, schien das Pech mich weiter zu verfolgen. Ich hörte ein leises ‚Klong‘ und mein Klepper fing zu lahmen an. Sofort stieg ich ab, um daraufhin festzustellen, dass eines der Hufeisen abgerissen war. Natürlich hielt ich mich an einem Uferabschnitt auf, wo weit und breit keine Ortschaft mit einem fähigen Hufschmied zu erwarten war. Seufzend nahm ich die Zügel in die Hand und marschierte langsam weiter. Es wurde bald dunkel und leichter Nebel stieg vom großen Fluss auf. Im Dämmerlicht wurde die Atmosphäre gespenstig. Von den dichten, alten Bäumen hing in langen Schleiern das Moos herab. Die Tiere der Nacht kamen aus ihrem Unterschlupf und man hörte hier und da ein Huschen und Knacken im Gehölz. In weiter Ferne erklang zu meinem Verdruss das laute Fauchen eines Berglöwen, der auf Beute aus war. Innerlich stellte ich mich schon auf eine turbulente Nacht im Freien ein, als sich zwischen den Bäumen die Umrisse eines Hauses abzeichneten. Ich hielt darauf zu und stand kurze Zeit später vor einem einsamen Anwesen. Alles war still, aber in einem Fenster sah ich Licht.

Ich band das Pferd an den Hitcher und klopfte an der farbrissigen Eichentür. Während ich wartete, besah ich mir das Haus genauer. Auf einem leicht verwitterten Schild stand der Name ›Marie Louise‹. Das Haus an sich hätte mal einen neuen Anstrich und einer Renovierung bedurft. Das Dach war etwas windschief und das eine oder andere Brett hing augenfällig am letzten verbogenen Nagel.

Just, als ich dachte, dass mich keiner gehört hätte und ich erneut anzuklopfen gedachte, öffnete sich knarrend die Tür. Eine junge Frau schaute mich fragend an. Sie hatte langes schwarzes Haar und sah ein wenig blass aus, was von ihrem weißen Kleid zusätzlich unterstrichen wurde. Ich brach an: »Guten Abend, ich suche eine Unterkunft für die Nacht.« Sie deutete mir, hereinzukommen, und schloss die Tür: »Willkommen, ich bin Marie Louise«, dabei lächelte sie geheimnisvoll.

»Dann gehört das Gasthaus also Ihnen?«

»Es ist schon lange im Besitz meiner Familie«, entgegnete Marie Louise, »ich hätte ein Gästezimmer für Sie. Ich zeige es Ihnen und während sie sich einrichten, mache ich Ihnen eine Kleinigkeit zu Essen, Mr....« »May, Charles May«, stellte ich mich mit der anglisierten Variante meines Namens vor.

»Kann ich mein Pferd in den Stall bringen? Es hat ein Hufeisen verloren.«

»Ja, wenn Sie um die Veranda nach hinten gehen, finden Sie den Stall. Einen Hufschmied finden Sie im nächsten Ort bestimmt.«

Marie Louise zeigte mir erst das Zimmer und als ich einige Zeit später aus dem Stall zurückkehrte, war in einem großen Essraum der Tisch für zwei Personen gedeckt. Marie Louise brachte soeben das Essen herein. »Es stört Sie doch nicht, wenn ich mit Ihnen esse?«, fragte sie, »sie sind der einzige Gast heute Nacht und manchmal fühlt man sich etwas einsam hier draußen.« »Ich habe nichts gegen Gesellschaft«, entgegnete ich und setzte mich an den mit Kerzenlicht beleuchteten Esstisch. Es gab einen vorzüglichen Meeresfisch in einer Kräuterkruste mit Kartoffeln und Gemüse. Dazu servierte Marie Louise einen passenden Weißwein. Während wir zusammen speisten, unterhielten wir uns. »Kommen Sie von weit her, Mr. May?«, fragte Marie Louise.

»Aus Übersee. Aber bitte, nennen Sie mich Charly. Mr. May finde ich bei dieser angenehmen Gesellschaft zu förmlich.«

Marie Louise sah mir in die Augen und hob ihr Glas: »Auf einen angenehmen Abend, Charly.« »Das Essen ist ausgesprochen vorzüglich, Marie Louise«, lobte ich. »Danke schön«, antwortete Marie Louise, »ich hoffe, das Zimmer ist Dir auch genehm.« Ich war von der schlichten rustikalen Einrichtung angenehm überrascht gewesen. So heruntergekommen, wie das Haus auch von außen ausgesehen hatte, so hell und sauber war es von innen. »Ja, es ist sehr hübsch«, sagte ich.

Wir unterhielten uns eine ganze Weile. Marie Louise berichtete, wie sie den Gasthof geerbt hatte, aber dass sich selten ein Gast hierher verirrte. Ich erzählte ein paar kleine Anekdoten von meinen Reisen und von der Familie daheim in Hohenstein-Ernstthal. Trotzdem ich die junge Frau sympathisch fand, verriet ich nicht, dass ich im Westen weit bekannt als Old Shatterhand und der Blutsbruder des obersten Häuptlings der Apachen, Winnetou, war. Ich bezeichnete mich schlicht als reisender Schriftsteller mit einem Hang zum Abenteuer. Die Kerzen brannten langsam herunter und der Raum verdunkelte sich in ein mattes Licht. Wir jungen Leute merkten es kaum, begrüßten es sogar. Ich war von meinem Gegenüber angetan. Die Figur war schlank, die Augen tief und voller Geheimnisse und ihr Lächeln empfand ich als engelsgleich. Als wir die zweite Flasche Wein geleert hatten, sah ich auf die alte Standuhr - es war weit nach Mitternacht. Bedauernd dachte ich an den langen Weg am nächsten Morgen und dass ich Marie Louise möglicherweise nie wieder sehen würde. Seufzend machte ich Anstalten aufzustehen, aber Marie Louise fasste behutsam nach meinem Handgelenk und zog mich zu sich hinab. »Geh nicht«, sagte sie. Ich entzog ihr meine Hand und nahm ihr Gesicht behutsam zwischen die Handflächen. Ich beugte mich nach vorne und küsste sie sanft auf die Lippen, die leicht nach dem Weißwein schmeckten. Mein Verstand brachte mich zur Vernunft: »Marie Louise, wir sollten das nicht tun.« Fassungslos sah sie mich an. Ich schloss für einen Moment verzweifelt die Augen, dann sagte ich mit fester Stimme: »Es wäre nicht fair, wenn ich die Situation ausnutzen würde. Du bist zu schade für eine Nacht.« Mit diesen Worten stand ich bestimmt auf und sah in ihre flehenden Augen. »Mach es mir bitte nicht so schwer, Marie Louise. Du bist eine begehrenswerte Frau, daran liegt es nun wirklich nicht, aber ich will Dir nicht wehtun. Versteh` doch.« Ich zwang mich, mich abzuwenden und ohne auf eine Antwort von ihr zu warten, floh ich regelrecht die Treppe hinauf in mein Zimmer. Angezogen warf ich mich auf das Bett und versuchte zur Ruhe zu kommen. Es dauert lange, bis ich mich soweit in den Schlaf fiel, der von Träumen von Marie Louise handelte.

Am nächsten Morgen lief ich mit gepacktem Reisegepäck nach unten. Doch alles war still. Ich rief nach Marie Louise, erhielt aber keine Antwort. Ich stellte meine Sachen in die Diele und begab mich auf die Suche nach ihr. Im Tageslicht sah das Haus genauso alt aus, wie der erste Eindruck am Abend zuvor von außen war. Ich suchte in der Küche und im Gastraum, fand aber keine Spur von der jungen Frau. Ich überlegte, ob ich in den oberen Räumen nachschauen sollte, aber mein Gefühl sagte mir, dass sie dort ebenfalls nicht war. Etwas ratlos stand ich an der verwaisten Rezeption, als mir eine Idee kam. Ich suchte ein Blatt Papier, schrieb eine Notiz für Marie Louise und legte etwas Geld daneben. Dann schulterte ich meine Satteltaschen und verließ das Haus, ohne mich umzusehen.

Nach einem ermüdenden Fußmarsch mit dem lahmenden Pferd erreichte ich den nächsten Ort. Ich dachte weiterhin immer an Marie Louise und den letzten Abend. Den Schmied fand ich schnell am Ortseingang und er fing sogleich an, mein Pferd neu zu beschlagen.

Dabei meinte er: »Sie sehen aber nicht besonders frisch aus, für einen so schönen sonnigen Tag. Sie haben die letzte Nacht wohl nicht gut geschlafen?«

»Nein, denn die Matratze in dem Gasthof da hinten war nicht sehr bequem!« Der alte Mann schaute mich fragend an: »Welchen Gasthof meinen Sie denn?« Ich deutete die Straße hinunter: »Na, den Gasthof ›Marie Louise‹, etwa drei Meilen vor der Ortschaft.«

»Sagen Sie bloß, Sie haben in dem alten zugigen Gemäuer tatsächlich genächtigt?«, bohrte der andere skeptisch nach, »können Sie sich keine anständige Unterkunft leisten?« Ich fühlte mich verpflichtet, Marie Louise zu verteidigen: »Nun, die Bewirtung war sehr entgegenkommend und das Essen war auch sehr gut! Das Gebäude mag zwar alt sein, aber mit ein bisschen mehr Glück und Initiative könnte Marie Louise wirklich was aus dem Gasthof machen.«

Der alte Mann sah aus, als würde er gleich einen Herzinfarkt bekommen, so aschfahl war sein Gesicht geworden: »Bewirtung? Sagen Sie nicht, es war eine junge Frau da - in einem weißen Kleid und langen schwarzen Haaren!« Mir wurde das Gespräch unheimlich: »Ja, sie sagte, ihr Name sei Marie Louise. Sie war sehr nett und sehr hübsch, genauso, wie Sie sie jetzt beschrieben haben!« Der alte Mann legte die Schmiedezange aus der Hand und nahm mich am Arm: »Für das, was ich Ihnen jetzt sagen muss, sollten Sie sich setzen«, und drückte mich auf einen Stuhl, der an der Wand stand. Dann wurde seine Stimme ganz heiser: »Die Frau, Marie Louise, von der Sie sprechen, die Frau, die Sie bedient hat - diese Frau ist schon seit hundert Jahren tot!« Ich spürte, wie es mir eiskalt den Rücken hinab lief. Nach einer kurzen verwirrten Minute war mir klar, was da nahezu passiert wäre: Ich hätte fast die Nacht mit einem Geist verbracht! Fassungslos schaute ich die staubige Straße hinab, in welcher Richtung der Gasthof lag und eine tiefe Traurigkeit breitete sich in mir aus.

Der Streuner

(eine Geschichte von Old Shatterhand)

Ich war seit einigen Wochen bei Winnetou im Pueblo am Rio Pecos. Zuerst hatte ich eine angenehme Zeit. Die Apachen freuten sich, mich wieder zu sehen und es gab bei meiner Ankunft ein großes Fest. Winnetou und ich tauschten uns über die Ereignisse aus, die in der Zeit geschehen waren, während ich zuerst in Radebeul und später im Orient unterwegs gewesen war. Zum Glück gab es hier im Westen keine größeren Vorkommnisse. Wir verwandten unsere Zeit mit Jagdausflügen, Besuchen von befreundeten Stämmen und ich nahm an der einen oder anderen Beratung teil, wenn es erforderlich war.

Bald schon wurde mir die Zeit lang und ich beschloss, Hatatitla zu satteln, um in Roswell nach der Post zu schauen und einige unerlässliche Dinge zu kaufen. Ich sagte Winnetou Lebewohl und ritt davon. Ich spürte, wie er mir lange nachsah und hatte das Gefühl, dass er gerne mitgekommen wäre, anstatt weiterhin ausschweifenden Palavern beizuwohnen. Tief im Herzen ahnte ich, dass er mir manchmal meine Unabhängigkeit neidete.

Nach einigen Tagen erreichte ich mein Ziel. Ein Geschäftsmann aus Omaha in Nebraska, Van C. Smith, und sein Partner Aaron Wilburn erbauten 1869 zwei Lehmhäuser, die der Ursprung des heutigen Roswell waren. Die beiden Gebäude wurden als Gemischtwarenladen, als Postamt und als Schlafquartiere für zahlende Reisende genutzt. Mittlerweile hatte sich der Handelsposten zu einer kleinen Stadt mit Saloon, Verwaltung, Bestatter und Hotel gemausert. Die dazwischenstehenden Privathäuser rundeten das Bild ab.

Ich band Hatatitla mit den Zügeln am Anbindepfosten fest. Der Hengst würde zwar nicht ohne mich davon spazieren, aber manchmal wurde es dem Tier langweilig. Einmal kam es vor, dass er auf der Suche nach mir keine Hemmungen hatte, mir in einen Saloon zu folgen. Das wütende Geplänkel des irritierten Barkeepers klingt noch heute in meinen Ohren. Ich betrat die Mercantile und kümmerte mich um die Erledigungen. Eine große Anzahl von Briefen hatte sich für mich angesammelt. Ich erkannte die Handschriften von meinem Verleger und der Familie daheim. Ein Brief von Sam Hawkens war auch dabei. In Vorfreude auf die Lektüre betrat ich wieder die Straße. Mitten im Schritt hielt ich an und betrachtete amüsiert die Szene, die sich vor meinen Augen auftat: Da sass ein kleiner, nicht ganz kniehoher, gescheckter Hund vor meinem Hatatitla. Es sah fast so aus, als würden die Tiere sich unterhalten. Bei näherer Betrachtung erkannte ich, dass es sich wohl um einen sogenannten Jack Russel Terrier handelte. Eine Hunderasse, die auch von meinem Freund Lord Emery Bothwell seit einiger Zeit gezüchtet wurde. Als ich näher trat, wedelte der Kleine mit seinem Stummelschwanz und kläffte freudig auf. Ich beugte mich hinab und streichelte ihm kurz über den Kopf. Dabei stellte ich fest, dass er etwas mager war und das Fell staubig mit Schmutzflecken. ›Ein Streuner‹, dachte ich. Während ich die Zügel meines Rappen aufnahm, beugte dieser noch einmal den Kopf zu seinem neuen Freund hinab und schnaubte ihm freundschaftlich zum Abschied ins Gesicht. Nachdem ich aufgestiegen war, lenkte ich Hatatitla langsamen Schrittes aus dem Ort heraus. Kurz sah ich mich um und bemerkte, dass der Kleine uns hinterher sah. Ich hatte hier im Westen schon viele streunende Hunde gesehen, aber nie groß beachtet. Die meisten waren traurige Gestalten mit Verletzungen oder Krankheiten. Sie balgten untereinander um seltene Almosen vorbeigehender Passanten oder wurden mit Fußtritten davon gejagt. Aber einen Hund mit einer solchen Agilität und Freundlichkeit, ob seines Zustandes, hatte ich noch nie gesehen. Ich konnte nicht umhin, der Streuner hatte etwas in meinem Herz gerührt. Einige Meilen außerhalb von Roswell gab es ein kleines Wäldchen mit einem munter sprudelnden Bach. Ein perfekter Ort, das Nachtlager aufzuschlagen. Der Nachmittag war schon vorangeschritten, bis zur Nachtzeit war es noch einige Zeit. Der nächste mögliche Lagerplatz lag weiter entfernt und ich gedachte die Gelegenheit zu nutzen, einige Briefe zu lesen. Ich sattelte meinen Rappen ab und gab ihn frei. Sofort wälzte er sich wohlig, bevor er anfing, das frische Gras abzurupfen. Pro forma umrundete ich das Wäldchen, um sicher zu sein, dass ich keine unliebsamen Besucher bekam. In so naher Umgebung zur Stadt rechnete ich nicht wirklich damit. Die Nacht zuvor hatte ich schon hier gelagert und einen kleinen Vorrat an Feuerholz hinterlassen, der weiterhin unangetastet dalag. Nach einem Mahl widmete ich mich meiner Korrespondenz, bis es dafür zu dunkel wurde. Dann nahm ich Sattel und Decke und bereitete meine Schlafstatt. Warm eingewickelt schaute ich den sterbenden Flammen des kleinen Feuers zu. Kaum hatte ich meine Lider geschlossen, als ich ein leises, freundliches Schnobern des Rappen hörte. Augenblicklich war ich hellwach und mit einer Hand am Kolben des Henrystutzens. Den Blick der Richtung folgend, die Hatatitla mir mit seinem Kopf anzeigte, erblickte ich am Rande der Lichtung den kleinen Hund sitzen und aufmerksam zurückstarrend. Er war uns offenkundig gefolgt.

»Hallo, Buddy, wo kommst Du denn her?«, sprach ich ihn an. Der Streuner spitzte die Ohren, während er sich suchend umsah, so als wäre er sich nicht sicher, ob ich wirklich mit ihm sprach.

»Ich meine schon Dich, mein Kleiner!«, erklärte ich ihm. Er kläffte kurz, blieb aber sitzen. Sein Blick wanderte zu mir, anschließend zu den Resten meines Abendmahles und wieder zu mir zurück. »Du hast wohl Hunger?«

Ein kurzes Kläffen war die Antwort. Unter den wachsamen Augen des Terriers zerfaserte ich das Fleisch meines Hasenbratens und legte die Portionen auf den Teller. Dann schob ich ihn dem Hund entgegen. Unsicher sah er mich an, dann witterte er hinter sich in die Dunkelheit. Er hatte Hunger und wollte gerne an das verlockende Menü. Aber so ganz trauen wollte mir der kleine Kerl wohl nicht. Es bedurfte einer weiteren Aufforderung, bis er seine Bedenken über Bord warf, um langsam zum Teller zu wackeln, und vorsichtig am Fleisch schnüffelte. Dann nahm er einen Bissen. Während er ihn kaute, bildete ich mir ein, dass er überlegte, ob er mit dem Angebot zufrieden sein mochte. Dann gab es kein Halten und in kürzester Zeit war der Teller leer und säuberlich abgeleckt. Zufrieden brummend legte der Kleine sich neben das ersterbende Feuer und sah mich an, als würde er sagen: »Klasse, Freund. Morgen bitte dasselbe!« Dann schloss er die Augen und kurze Zeit später hörte ich ein merkwürdiges Geräusch: Dieser kleine Hund schnarchte, als würde er alle Bäume des Wäldchens abholzen. Schmunzelnd wickelte ich mich wieder in meine Decke und war bald eingeschlafen.

Am nächsten Morgen wachte ich wie gewohnt gegen Morgengrauen auf. Mein Blick fiel im aufkommenden Dämmerlicht auf die Stelle, wo der Streuner am Abend gelegen hatte. Der Platz war leer. Ich schaute mich suchend um, konnte aber nichts erkennen. Ich hub an, das Lagerfeuer zu entfachen. Danach holte ich aus meiner Satteltasche das Kaffeepulver und ein wenig gepökeltes Fleisch für das Frühstück. Mit der Kaffeekanne in der Hand, auf dem Weg zum Bach, begrüßte ich Hatatitla, der aber nur kurz für ein paar Streicheleinheiten sein Grasen unterbrach. Am Ufer füllte ich die Kanne und sah mich nach Spuren von dem Hund um. Aber nichts war zu sehen. Zurück am Lager, gerade als ich anfing zu essen, kam wie aus dem Nichts der Terrier aus dem Gebüsch und setzte sich mir gegenüber. Sein Maul war leicht geöffnet und die Zunge hing hechelnd heraus. Lächelte er mich etwa an? »Okay, Buddy. Pünktlich zum Essen bist Du ja.« Ein klares »Wuff« war die Antwort. Wieder beobachtete er geduldig, wie ich etwas Essen auf den Teller tat und ihm hinstellte.

Anstatt darüber herzufallen, wartete er, bis ich mich wieder meinem Mahl widmete. Dann schnüffelte er kurz an dem, was ich ihm hingestellt hatte, und fing an zu fressen.

›Was ein höflicher Hund‹ dachte ich bei mir.

Als wir mit unserem Mahl fertig waren, nahm ich meine Utensilien, rief den Rappen zu mir und begann, aufzusatteln. Jeden Handgriff beobachtete der Streuner mit aufmerksamer Miene und gespitzten Ohren. Ich stieg auf und ritt ein paar Schritte. Dann besann ich mich und drehte mich um. Der Kleine saß weiterhin an seinem Platze. Da wir doch ein ganzes Stück von Roswell entfernt waren, beschloss ich, wider bestes Wissen in diese Richtung zu reiten. An sich passte mir die Verzögerung gar nicht, aber den Terrier hier in der Wildnis auszusetzen ging mir gegen den Strich. Folglich wendete ich Hatatitla und ritt den Weg zurück, den wir tags zuvor schon genommen hatten. Aufmunternd rief ich dem Hund zu: »Komm, Buddy. Es geht nach Hause!« Leise vor mich hin pfeifend schaute ich nach vorne. Nach einigen Metern blieb Hatatitla einfach stehen und wendete seinen Hals in die rückwärtige Richtung. Verwundert über die Eigenart meines sonst so gehorsamen Rappen wandte ich mich ebenfalls um. Der kleine Schlingel von Hund hatte nicht daran gedacht, uns zu folgen. Stur, wie ein Terrier nun mal sein kann, saß er wie verwurzelt an der gleichen Stelle, an der ich ihn verlassen hatte. Resignierend dachte ich nach. Der Rappe würde ohne den Hund nicht weitergehen und der Terrier wollte nicht zurück. »Soll ich mich wirklich zum Affen machen?«, schimpfte ich laut, »Old Shatterhand zwei Tieren ausgeliefert? Soweit kommt es noch!«

Ich versuchte, Hatatitla anzutreiben, jedoch blieb der Versuch ergebnislos. Da saß ich nun, buchstäblich auf meinem hohen Ross, das sich mit einem herrenlosen Kläffer verbündet hatte. Ich ließ die Zügel fahren und verschränkte die Arme vor der Brust. Dann wollten wir doch mal sehen, wer hier das Spiel gewann!

Es verging eine Weile, nichts geschah. Letztlich spürte ich, wie der Rappe einen tiefen Atemzug nahm, den rechten Huf hob und ungeduldig aufstampfte. Dabei wieherte er lang und fordernd. ›Aha!‹ dachte ich, ›jetzt wird er vernünftig.‹

Ich nahm die Zügel wieder auf und schnalzte aufmunternd. Doch nichts geschah!

Solange ich in Richtung Roswell stand, war mein Hatatitla keinen Millimeter zu bewegen. Ich gab mich geschlagen und wendete das Pferd. In der Tat trat Hatatitla an. Mit hoch erhobenem Kopf ritt ich an der Wurzel des Ungemachs vorbei. Sollte es doch sehen, wie es nun zurechtkam. Nach einiger Zeit sah ich mich um. Der Streuner folgte uns, als wäre es das Normalste auf der Welt. So ritten wir einige Stunden. Ging es durch unwegsames Gelände, so drosselte Hatatitla seinen Schritt, um den Kleinen aufschließen zu lassen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte gar nichts mehr zu melden und war auf die Rolle des Passagiers reduziert worden. Je länger der Tag voranschritt, schmolz meine Wut wie ein Eisberg in der Sonne. Mit der Zeit ertappte ich mich, dass ich mich immer wieder vergewisserte, dass der Terrier noch da war. Bald schon hatten wir den nächsten Lagerplatz erreicht und ich hielt an. Nachdem ich den Rappen abgesattelt hatte, sprang dieser zu dem Hund und schnoberte ihn an, bevor er sich gewohnheitsgemäß wälzte, und anfing zu weiden. Kopfschüttelnd beobachtete ich die Szene. Na, da hatten sich ja zwei gefunden. Bevor ich ein Lagerfeuer entfachte, hielt ich in der näheren Umgebung nach feindlichen Individuen Ausschau. Nur weil man zwei verrückte Viecher im Gepäck hatte, hieß das nicht, die Vorsicht zu vernachlässigen. Als ich zurückkehrte, sah ich amüsiert, dass mein Eigentum gut bewacht war. Buddy, wie ich den Terrier nun gewohnheitsgemäß nannte, sah mich mit seinem hündischen Lächeln an, als wollte er mir sagen: ›Deine Sachen sind auch meine Sachen. Ich pass´ schon drauf auf.‹ Zur Belohnung teilte ich erneut mein Abendmahl mit ihm. Danach rollte er sich neben dem Feuer ein. Lächelnd wickelte ich mich auch in meine Decke. Bevor ich ins Reich der Träume driftete, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: ›An das Schnarchen werde ich mich wohl nicht gewöhnen!‹ Ein tiefes Knurren weckte mich augenblicklich, gefolgt von einem warnenden Schnauben des Rappen. Ich strampelte mich aus der Decke und griff nach dem Henrystutzen. Da war Buddy schon laut kläffend in der Dunkelheit verschwunden. Blindlings folgte ich ihm. In meiner Sorge achtete ich nicht auf die mir schmerzhaft ins Gesicht schlagenden Äste. Bald schon gelangte ich an den Rand einer Lichtung und sah gerade noch, wie Buddy sich todesmutig auf zwei Indianer stürzte. Diese hielten irritiert inne. Beiläufig erkannte ich sie als Krieger vom Stamm der Kiowas. Der Terrier umsprang die beiden Indsmen böse bellend. Die Krieger hatten ihre Schockstarre überwunden und traten wütend nach dem Tier. Doch dieser war so wieselflink, dass kein Tritt traf. Für mich galt es eine gewisse Strecke zu überwinden, bevor ich dem Hund zu Hilfe eilen konnte. Natürlich wäre es besser gewesen, sich leise und unauffällig zu verhalten. Die Kiowas wären, ohne uns zu bemerken, weiter gezogen. Doch durch die Attacke des Streuners war diese Chance vertan. So galt die einzige Option: Flucht nach vorne.

Einer der Indsmen beendete seine Versuche, dem Hund körperlich zu schaden und holte eine Kriegskeule zum Schlag heraus. Eine unbändige Wut packte mich. Im Lauf legte ich den Henrystutzen an und schoss. Ich hatte auf den Arm gezielt, aber die Kugel fehlte. Der Schlag, den Buddy erhielt, schleuderte ihn durch die Luft und mit einem letzten Winseln blieb er auf der Seite liegen. Mir verblieb keine Zeit, nach ihm zu sehen, denn durch den Schuss waren die Krieger auf mich aufmerksam geworden. Im nächsten Moment war ich schon heran und mit meinem Jagdhieb schickte ich den einen in das Land der Träume. Der andere zückte sein Messer und hieb auf mich ein. Die Sorge um Buddy gab mir zusätzliche Kraft und mit zwei gutgezielten Hieben flog erst das Messer in die Botanik und der Indsman tat es seinem Kameraden gleich. Ich vergewisserte mich, dass von den Kriegern keine Gefahr mehr ausging, bevor ich nach meinem kleinen Freund sah. Ich kniete neben dem leblosen Körper und spürte nach, ob er noch atmete. Seine Lebenszeichen waren nur schwach zu spüren, aber er lebte. Zuerst galt es, meine Sicherheit zu gewährleisten. Deshalb nahm ich den Kiowas die Waffen ab und fesselte sie gerade fest genug, dass sie sich ein wenig bewegen konnten. Ein Messer steckte ich in einiger Entfernung in den Boden, sodass die Männer sich nach einer Weile selbst befreien konnten. Dann hob ich vorsichtig Buddy auf und schlich mich umsichtig zu meinem Lagerplatz. Die Waffen der Kiowas versteckte ich so gut als möglich.

Zurück an meiner Raststelle griff ich nach der Wasserflasche und tröpfelte ein paar Tropfen kühlen Nasses auf die Schnauze des Terriers. Hatatitla kam langsam zu uns und schaute vorsichtig nach Buddy. Es dauerte einen Moment, dann hörte man ein kleines Winseln. Mein Rappe stupste den Hund sachte an, woraufhin dieser ihm die Nüstern ableckte. Gott sei Dank, der zähe Bursche hatte tatsächlich Glück gehabt.

Es hieß, so schnell wie möglich das Lager abzubauen und weiter zu ziehen, bevor die Kiowas sich befreien konnten oder ihre Kameraden sie vermissten und somit nach mir suchten. Den Terrier wickelte ich in meine Decke und hielt ihn beim Reiten auf dem Arm. Meile für Meile zogen wir so durch den Rest der Nacht und lange in den Vormittag. In einer leicht bewaldeten Gegend wurde das Bündel auf meinem Arm putzmunter und mit einem kräftigen Kläffen verlangte er, herunter gelassen zu werden. Ich tat ihm den Gefallen und vertrat mir die Beine. Buddy hob das Bein an einem Busch und da ich keine Auffälligkeiten sah, ging ich davon aus, dass der Schlag der Keule nur eine Bewusstlosigkeit und keine inneren Verletzungen verursacht hatte. Da ich mir sicher sein konnte, nicht verfolgt worden zu sein, gab ich den Rappen frei zum Grasen und fütterte den Streuner portionsweise mit etwas kaltem Braten. Meiner Korrespondenz widmend, ruhte ich mich ein bisschen aus. Die Geschichten, die meine Freunde in den Briefen erzählten, waren so amüsant, dass ich mich darin verlor. Ohne jegliche Vorwarnung, kein Knurren oder Bellen, schoss Buddy zu einem nahen Gebüsch und ich hörte nur ein überraschtes »Uff!«, gefolgt von dem Kläffen des Terriers. Erst war ich verdutzt, aber sofort ahnte ich, wer sich da herangeschlichen hatte. Und tatsächlich trat mein Blutsbruder Winnetou aus dem Versteck. Das Bein seines ledernen Jagdanzugs wurde von meinem Minibewacher nahezu zerfetzt. Die Szene war so komisch, dass ich nicht anders konnte, als herzlich zu lachen, bevor ich darüber nachdachte, Buddy zurückzurufen. Dies brachte mir einen ernsten, fast schon empörten Blick des obersten Häuptlings der Apachen ein.

»Mein Bruder Scharlih mag die kleine Giftschlange auf vier Pfoten bitte zurückhalten, bevor ihm etwas schlimmeres passiert!«, bat Winnetou in einem ernsten Ton. Er versuchte zwar, sich selbst von dem Unhold zu befreien, was aber bei dessen spitzen Zähnen eine gefährliche Sache war. Ich verbiss mir mein weiteres Gelächter und rief im gespielten strengen Ton: »Buddy, komm sofort hierher. Wirst Du wohl gehorchen! Winnetou ist unser Freund! Dem darf man nicht ungestraft die Hosen zerfetzen!« Der Terrier ließ nur zögerlich von meinem Bruder ab. Ohne einen wachsamen Blick von Winnetou zu lassen, kam er brummelnd an meine Seite.

Der Apache inspizierte seine lädierte Hose und kam dann an meine Seite. Buddy fest umschlungen, damit dieser sich nicht wieder auf meinen Bruder stürzte, entschuldigte ich mich: »Es tut mir leid, mein Bruder. Aber Buddy hat in der letzten Nacht unliebsame Bekanntschaft mit Kriegern der Kiowas gemacht«, erklärte ich, »normalerweise ist er der freundlichste und höflichste Hund, den ich kenne.«

Winnetou sah mit Zweifel im Blick zu dem Hund in meinem Arm und hinunter auf die Reste seines Hosenbeines. Es fehlte nicht viel, dass ich erneut zu lachen anfing, konnte mich aber zurückhalten.

»Winnetou wird sein Pferd hierherholen, dann kannst Du mir erzählen, was geschehen ist.« Ohne auf eine Antwort zu warten, drehte sich der Apache um und kam bald schon mit Iltschi zurück zu unserem Lager. Die Rappen begrüßten sich herzlich und fingen an, spielerisch miteinander zu kappeln. Winnetou legte seine Decke neben der meinen auf den Boden, setzte sich darauf und zog seine Pfeife hervor. Ich nutzte den Anlass, eine Zigarette anzubrennen und während wir rauchten, berichtete ich, was seit Roswell geschehen war.

»Winnetou wird sich den kleinen Freund ansehen, sofern Scharlih ihn festhält«, war die gewohnte hilfsbereite Reaktion von Winnetou. Buddy hatte die Zeit unseres Gesprächs hinter mir gesessen. Er traute dem Apachen nicht. Ich nahm ihn fest in den Arm und sprach leise auf ihn ein: »Ganz ruhig, Buddy. Das ist nur mein Blutsbruder. Er tut Dir nichts. Im Gegenteil, er will sich nur vergewissern, dass Du auch wirklich unverletzt bist.«

Es half nur wenig. Als Winnetou sich ihm näherte, zog der Terrier die Lefzen zurück und zeigte seine spitzen Zähne. Leise knurrte er vor sich hin und ein, zweimal schnappte er gar vergeblich nach dem Apachen.

»Mein Bruder kann ihn nun loslassen«, sprach Winnetou nach einer kurzen Untersuchung zu mir. Ich setzte den Kleinen wieder auf den Boden. Er sah mich noch mal kurz vorwurfsvoll an, dann trollte er sich zu seinem großen Freund Hatatitla.

»Scharlih mag unbesorgt sein. Winnetou konnte keine schweren Verletzungen feststellen«, beruhigte mich der Apache. Ich war unendlich erleichtert. Mir war nun bewusst geworden, wie sehr mir der Terrier in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen war. Winnetou, in seiner unvergleichlichen Weitsicht sprach aus, was ich gar nicht bedacht hatte: »Wirst Du ihn mit zum Pueblo nehmen? Die Hunde der Apachen werden ihn bestimmt nicht dulden!«

Damit hatte Winnetou natürlich Recht. Indianische Hunde waren keine Schoßtiere. Sie lebten halbwild in den Dörfern und stahlen sich ihr Futter zusammen. Ein freundliches Wort kannten die wenigsten. Bei den nomadisch lebenden Völkern wurden sie soweit geduldet, dass sie heute noch von den ärmeren Familien eines Dorfes als Lastentiere benutzt wurden, wie in längst vergangenen Tagen, weil diese sich kein Pferd leisten konnten. Die Köter waren oft groß, struppig und mehr Wolf als domestiziert. In den Rudeln herrschte eine brutale Hierarchie. Ein Tier wie Buddy konnte in ihrer Gemeinschaft nicht überleben.

Ratlos zuckte ich mit den Schultern: »Es war nicht meine Entscheidung, dass er nun in meiner Gesellschaft ist. Hatatitla und Buddy haben dies durchgesetzt. Ich hatte kein Mitspracherecht.«

Winnetou lächelte milde: »Mein Bruder wird bestimmt eine Lösung finden.« Er prüfte den Stand der Sonne: »Wir sollten aufbrechen und noch vor dem Eintreffen der Nacht den Pecos überschreiten. Die Kundschafter der Kiowas werden es nicht wagen, uns dorthin zu folgen.«

Sogleich pfiffen wir nach unseren Rappen und kurze Zeit später waren wir wieder auf dem Weg. Buddy, dem es nicht behagte, dass der ›böse‹ Indianer mit uns ritt, trottete eher lustlos hinterher. Bald schon kamen wir an das Ufer des Flusses, der die Grenze zum Gebiet der Apachen markierte. Einige Tage zuvor hatte es in den Bergen geregnet und der Wasserstand war höher als an normaleren Tagen. Ich fand eine flachere Stelle und hielt auf das gegenüberliegende Ufer zu. Winnetou auf Iltschi folgte mir. Wir hatten beinahe die andere Seite erreicht, als wir plötzlich bemerkten, dass Buddy von den Wassermassen erfasst wurde. Der Terrier kämpfte verzweifelt gegen die Strömung, wurde aber unaufhaltsam von den Fluten abgetrieben. Leider war ich zu weit entfernt, um Buddy zu Hilfe eilen zu können, aber Winnetou erkannte sofort die Situation, hechtete vom Rücken seines Pferdes und schwamm dem Kleinen zur Rettung nach. Mit zwei, drei kräftigen Schwimmstößen hatte der Apache den Hund erreicht und ergriff ihn. Dann kämpfte er sich mit dem Bündel an Land. Ich nahm mein Lasso zur Hand und warf das Ende in Richtung Winnetou. Zusammen mit Hatatitla, der mit geweiteten Nüstern das Geschehene verfolgt hatte, zog ich meinen Blutsbruder an Land. Kaum spürte Buddy, dass er wieder festen Boden unter den Pfoten hatte, sprang er ein kleines Stück voran und schüttelte sich. Dann drehte er sich um und leckte dem Apachen dankbar über das Gesicht, während dieser noch nach Luft schnappend am Boden lag. »Ich glaube, Du hast einen neuen Freund gewonnen«, bemerkte ich nur. Wir ritten weiter und fanden einen sicheren Platz für das Nachtlager.

Am nächsten Tag erreichten wir eine Hochebene. Von weitem konnten wir eine Anzahl Planwagen ausmachen, die stetig ihren Weg nach Westen zogen. Uns war es wichtig, zu wissen, wer über das Land der Apachen zog. Es mochte Freund oder Feind sein. Manchmal kam es vor, dass die Siedler, die in ein neues Leben in Texas oder Kalifornien starteten, Hilfe benötigten. Ohne, dass Winnetou und ich uns abzusprechen brauchten, ritten wir auf den Tross zu. Buddy lief uns ein Stück voraus. Als wir nah genug herangekommen waren, dass man uns bemerkte, entstand Hektik unter den Menschen. »Indianer, Vorsicht, Indianer«, schallte der Ruf von Wagen zu Wagen. Die Frauen und Kinder suchten Schutz vor uns. Langsam, die Hand zum Gruß erhoben, ritten wir näher. Gerade, als ich etwas sagen wollte, hörte man eine helle Kinderstimme rufen: »Sam! Mama, Papa, da ist Sam!« Der Terrier stockte im Lauf und legte den Kopf etwas schief. Zwischen den Wagen rannte ein Mädchen mit wehenden Zöpfen in einem rosa Calicokleid hervor. Die Eltern versuchten es vergeblich, aufzuhalten. »Sam, mein lieber, lieber Sam!«, hörte man das Kind immer wieder rufen. Da gab es für ›Buddy‹ kein Halten mehr. Mit freudigem Gebell und wild wedelndem Stummelschwanz raste er dem Mädchen entgegen und sprang in die weit geöffneten Arme, die sich liebevoll um ihn schlossen. Nun wagten sich die Eltern aus ihrer Deckung hervor und der Vater rief mir zu: »Tag, Mr., haben Sie unseren Hund gefunden?«

»Ja, Sir. Wenn ihre Freunde die Gewehre herunternehmen und wir näherkommen dürfen, werde ich ihnen gerne die Geschichte erzählen.«

Zwischenzeitlich war der Scout herangekommen, der uns von einer früheren Begegnung kannte und beschwichtigte die Leute: »Ihr braucht Euch nicht zu sorgen, Leute. Das sind Winnetou und Old Shatterhand. Ihnen kann man unbedingt trauen.«

»Winnetou, Old Shatterhand«, unsere Namen wurden von Mund zu Mund weitergegeben, manchmal ungläubig und manchmal mit großer Ehrerbietung. Man hatte schon von uns gehört.

Sie nahmen uns freundlich in ihre Gemeinschaft und ich erzählte dem kleinen Mädchen und ihren Eltern, auf welch unglaubliche Weise der Terrier zu mir und somit auch zu ihnen gefunden hatte. Nach einem üppigen Mahl und dem Austausch von Neuigkeiten verließen Winnetou und ich am gleichen Tag den Siedlertreck. Wir wollten so schnell wie möglich zurück zum Pueblo. Nach einigen Metern blieb Hatatitla stehen und wandte den edlen Kopf zurück. Auch ich drehte mich um und sah den kleinen Streuner uns nachschauen. Hatatitla wieherte leise und erhielt ein kurzes Kläffen zurück. Danach trat der Rappe wieder brav an und Winnetou und ich ritten in Richtung Heimat.

Schachmatt

(eine Geschichte von Old Shatterhand)

Ich hatte schon fast die Jagdgründe der Mescalero-Apachen erreicht, musste mich aber zu guter Letzt mit manch notwendigen Dingen in einem kleinen Handelsposten am Colorado River eindecken. Während der Händler das Mehl, Salz und einige Beutel Tabak in wasserfeste Taschen verpackte, schaute ich mich in dem kleinen Verkaufsraum um. Mein Blick fiel auf einen Gegenstand, den ich soweit im Nirgendwo nicht erwartet hatte: Da stand, liebevoll arrangiert, ein kleines Schachspiel. Die Figuren waren schlicht aus Holz geschnitzt und sahen etwas abgegriffen aus. Das Brett bestand aus einer Holzschatulle, auf der das Muster aufgemalt war. Zusammengeklappt vermochte man die Figuren im Innern gut zu transportieren. Auf meiner ersten Reise in den Westen hatte mir ein Mitreisender auf dem Segelschiff die Grundzüge des Spieles beigebracht und im Laufe der Jahre vertiefte ich meine Kenntnisse. In Dresden gab es gar einen Schachverein, den ich hin und wieder aufsuchte. Der Preis, den mir der Händler nannte, war annehmbar, also packte ich das Schachspiel in die Satteltaschen und setzte meinen Weg zum Pecos fort.

Zwei Tage später ritt ich auf dem Plateau zu Winnetous Heimatdorf ein. Es war immer ein erhebendes Gefühl, wenn ich der Ansiedlung ansichtig wurde. Auf der Anhöhe erstreckte sich am zentralen Platz das dreistöckige Pueblo. Die schachtelartig aufeinandergesetzten Stockwerke wurden durch Holzleitern miteinander verbunden. Hier lebten die hochgestellten Krieger mit ihren Familien. Dahinter erstreckte sich eine Senke bis zum Canyonboden, auf der sich die Tipis der niederen Stammesangehörigen erhoben. Ein satter Grünstreifen bildete den Abschluss, wo die edlen Mustangs der Apachen dicht am Ufer des Flusses weideten. Meine Ankunft verursachte einen großen Tumult. Alle Apachen, ob jung oder alt, von hoher Stellung oder einfacher Krieger, ließen es sich nicht nehmen, den Blutsbruder ihres Häuptlings zu begrüßen. Als ich mein Pferd zum Halten gebracht hatte, bildete sich in der Menge eine Lücke und Winnetou trat auf mich zu. Er wartete kurz, bis ich abgestiegen war, dann umfasste er fest meinen Arm: »Winnetou ist froh, seinen Bruder Old Shatterhand nach langen Monden im Dorf der Mescaleros willkommen zu heißen.«

»Auch Old Shatterhand ist froh, wieder hier zu sein«, erwiderte ich, »ich hoffe, die Apachen sind wohlauf und Frieden herrscht in ihren Jagdgründen.«

»Mein Bruder mag sein Pferd an einen der Jungen abgeben und mir in meine Räume folgen, dann wird Winnetou ihm alle Geschehnisse aus der Zeit seiner Abwesenheit berichten.«

Ich reichte die Zügel des Wallachs an einen der halbwüchsigen Jungen und folgte Winnetou. Entschar-Ko, Til-Lata und Yato-Kar, die Unterhäuptlinge kamen uns die Leitern bis zum höchsten Stockwerk hinauf nach. Wir betraten Winnetous Wohnräume und ließen uns auf den Decken nieder. Eine Squaw huschte herein und brachte ein wenig Essen und mehrere Schalen Wasser. Danach zog sie sich respektvoll zurück. Geduldig warteten wir, bis Winnetou sein Kalumet mit Tabak gestopft und entzündet hatte. Er vollzog die rituell vorgeschriebenen Züge und reichte die Pfeife der Reihe nach an uns weiter, wobei wir es ihm gleich taten. Danach tauschten wir uns über die wichtigsten Ereignisse aus. Winnetou konnte mir berichten, dass der mühsam ausgehandelte Frieden zwischen den weißen Siedlern und den Indianern hielt. Die anderen Häuptlinge berichteten von kleineren Scharmützeln zwischen Apachen und Kiowas, die aber zu keinem Verlust an Menschenleben geführt hatte, was mich beruhigte. »Der Schwarze Biber ist wieder Vater geworden«, informierte mich Entschar-Ko über die neuesten Familienangelegenheiten der höheren Kriegerkaste.

»Und schon wieder ein Mädchen!«, lachte Til-Lata.

Klatsch und Tratsch gab es auch bei den Indianern. Winnetou lächelte still in sich hinein. Die drei Unterhäuptlinge waren seine besten Freunde von Kindheit an. Bei ihnen durfte er, der stets stolze und majestätische Oberhäuptling der Apachen, seine Zurückhaltung lockern. Nach einiger Zeit waren alle wichtigen Angelegenheiten besprochen und das Mahl beendet. Die drei Männer empfahlen sich für den Abend und ich blieb mit Winnetou allein zurück. Mein Blutsbruder entzündete wieder sein Kalumet, aber nicht zu einem Ritual, sondern einfach um des Rauchens willen. Dabei fiel mir ein, dass mein eigener Tabak in meiner Satteltasche steckte, die gewiss in meine eigenen Räume gebracht worden war. Ich stand auf und ging ihn holen. Als ich die Tasche öffnete, um den Tabakbeutel zu entnehmen, fiel mir gleich die Schatulle mit dem Schachspiel in die Hände, die zuoberst lag. Auch diese nahm ich mit zurück zu meinem Blutsbruder. Ich stellte sie sodann vor mich und stopfte meine eigene Pfeife. Es entging mir nicht, dass Winnetou leicht die Augenbrauen hob, ein Zeichen, dass er interessiert war, herauszufinden, was es mit der Schachtel auf sich hatte. Neugierig danach zu fragen, würde ihm auch mir gegenüber nicht einfallen. »Ich habe bei einem Händler etwas Interessantes für dich gefunden«, hob ich an, »es ist ein Spiel, das bei uns Weißen sehr beliebt ist.«

»Ein Spiel?«, über Winnetous feine Gesichtszüge huschte ein mildes Lächeln, »hält Scharlih seinen Bruder Winnetou für einen Knaben, der noch spielen will?«

»Nein, natürlich nicht«, beschwichtigte ich ihn, »ich weiß aber, dass auch die Indianer gerne das eine oder andere Spiel spielen. Du kennst doch auch das Pflaumenkernspiel, dass bei den Irokesen und Sioux beliebt ist.« Es war eine Art Würfelspiel mit bemalten Kernen der Persimone oder anderem Steinobst. Die Sioux nannten es ›Spiel mit dem Korb‹. Die Kerne wurden in einem Becher oder einem Korb geschüttelt und hochgeworfen. Der Spieler, bei dem die meisten Kerne mit der bemalten Seite noch oben lagen, hatte gewonnen. Dabei ging es wie so oft um hohe Einsätze.

»Winnetou hat es früher das eine oder andere Mal gespielt«, gab er zu.

»Dieses Spiel hier wird Schach genannt«, erklärte ich ihm, »es kommt aus Persien und man nennt es auch ›Das Spiel der Könige‹.«

»Könige, so hast du mir erzählt, sind eure Häuptlinge.«

»Genau«, pflichtete ich ihm bei, »deswegen denke ich, dass du es ohne Bedenken mit mir spielen kannst.«

Derweil hatte ich die Figuren auf dem Brett aufgebaut. Bedächtig nahm Winnetou jede Statue in die Hand und betrachtete sie.

»Ich sehe hier auch Pferde. Winnetou ist gespannt, was sie zu bedeuten haben.«

»Also, die Pferde sind die Springer. Aber ich erkläre es dir am besten Schritt für Schritt.«

Wir beugten uns über das Brett.

»Du siehst, es gibt weiße und schwarze Figuren. Die Spieler losen vorher aus, welche Farbe sie bekommen. Weiß fängt immer an und hat somit einen kleinen Vorteil. Das Brett besteht aus 64 Feldern. Diese sind zweifarbig, damit man sie besser unterscheiden kann«, ich geriet in einen enthusiastischen Redefluss, »deine und meine Figuren werden auf dem Brett gegenüber aufgestellt. In der vorderen Reihe stehen diese Kleinen, das sind die Bauern.«

»Bauern?«, fragte Winnetou.

»Äh, ja, also Farmer. Dann in der hinteren Reihe hast Du zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer, eine Dame und einen König«, fuhr ich fort.

»Moment, Moment, Scharlih! Winnetou ist verwirrt!«, mein Blutsbruder schüttelte den Kopf.

Ich schaute ihn an, dann wieder zurück auf das Brett. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich in der Begeisterung meinen Blutsbruder überforderte. Für einen Indianer hatte er eine hohe Auffassungsgabe und war ein brillanter Stratege. Weswegen ich annahm, dass Schach ihm Spaß machen und wir an langen Abenden die eine oder andere Partie austragen würden. Aber ich musste das europäische Denken ablegen und ihm das Spiel auf andere Weise näher bringen. Beschämt erinnerte ich mich, am Anfang von den Begriffen Springer, Läufer und Turm ähnlich verwirrt gewesen zu sein. Da kam mir die zündende Idee.

»Ich will es dir anders erklären«, ich zeigte auf die Figurengruppen, »stell dir vor, dies wären zwei verfeindete Indianerstämme. Die erste Reihe eines jeden Stammes sind die Krieger. Sie bilden die vorderste Angriffs- als auch Verteidigungslinie.« Winnetou nickte und ich deutete auf die weiteren Figuren: »In der hinteren Reihe stehen an den Ecken die mutigeren Krieger, daneben die Pferde sind deine Kundschafter. Weiterhin folgen die Unterhäuptlinge. Die beiden wichtigsten Figuren sind einmal dein Stellvertreter«, dazu hob ich die Dame an, »und hier der Häuptling.«

Winnetou nahm mir die Dame aus der Hand: »Also wärst dies hier du, mein Bruder!« Beide fingen wir an zu lachen. »So kann man es auch sehen, mein Bruder.«

Wir sprachen noch einmal die Spielaufstellung durch und beschlossen dann den Abend, da es schon spät war. Momente dieser Zweisamkeit waren selten. In den folgenden Tagen wurde ich ziemlich eingespannt. Die Apachen ließen es sich nicht nehmen, ein großes Fest zu Ehren meiner Ankunft zu geben. Intschu-Tschuna hatte mir einst die Häuptlingswürde verliehen und dieser musste ich mich würdig erweisen. Dazu gehörten Besuche bei hochgestellten Mitgliedern des Stammes, Teilnahme an Beratungen und an einem Jagdausflug. Gesellschaftliche Verpflichtungen wurden auch bei den Ureinwohnern des Westens ernst genommen. Dem konnte und wollte ich mich nicht entziehen. Erst eine Woche nach dem ersten Abend fanden Winnetou und ich uns alleine zum Abendessen in seinen Räumen wieder.

»Mein Bruder mag die Schatulle holen«, bat er mich, »Winnetou ist gespannt, wie Schach nun gespielt wird.«

Gerne kam ich der Bitte meines Blutsbruders nach. Nachdem ich die Figuren auf dem Brett aufgestellt hatte, wiederholte ich noch einmal ihre Bedeutung in der indianischen Variante.

»Nun kommen wir zum Wesentlichen«, hub ich an, »Ziel des Spieles ist, den Häuptling des gegnerischen Stammes so einzukesseln, dass er nicht mehr entkommen oder seine Krieger ihm helfen können.«

Ich erklärte Winnetou die Zugmöglichkeit jeder Figur, ob es gerade, diagonal oder der rechteckige Sprung der Kundschafter war. Mehrfach ließ ich den Apachen die Züge wiederholen, bis ich mit den Antworten zufrieden war.

»Die Spiele der Bleichgesichter sind sehr kompliziert, Scharlih«, sinnierte Winnetou, »spiegelt Schach tatsächlich die Kriegsweise der Weißen wieder?«

Ich bejahte es, ohne darüber nachzudenken.

»Dann sind die Anführer der Langmesser1 Feiglinge, wenn sie sich hinter ihren Kriegern verstecken müssen, anstatt mutig und den Tod nicht scheuend ihrem Stamm vorauseilen«, erklärte Winnetou mit leicht verächtlichem Ton.

Ohje, was hatte ich mir nur gedacht. Aus der Sicht eines stolzen Häuptlings gesehen, hatte Winnetou recht. Es gab bei den amerikanischen Ureinwohnern ein demokratisches Herrschersystem. Ein Häuptling hatte sich tapfer im Kampf zu beweisen und zum Wohle des Stammes Führungsqualitäten zu besitzen. Einige Präriestämme besaßen gar einen Kriegs- und einen Friedenshäuptling. Dass Winnetou nach Intschu- Tschunas Tod die Häuptlingswürde übernommen hatte, lag an der Kühnheit und dem Mut, die er als Knabe und Heranwachsender bewiesen hatte. Dennoch hatte ein Rat aller Anführer der Apachenstämme seine Zustimmung geben müssen.

»In den Ländern über dem großen Ozean wird die Herrscherwürde vom Vater auf den Sohn übertragen«, versuchte ich eine Erklärung, »sie sind eine auserwählte Sippe. Damit diese Linie nicht gefährdet wird, haben die Untertanen ihren Herrscher mit ihrem Leben zu beschützen.«

»Was ist, wenn der Anführer seiner Aufgabe nicht würdig ist?«, harkte Winnetou nach.

»Was zählt, ist der Stand der Geburt, nicht die Befähigung zum Herrschen«, gab ich zu, »es ist nicht von Bedeutung, ob er ein Tyrann oder Schwächling, ob er zu jung oder zu alt ist. Die Geschichte zeigt uns aber, dass dieses System zu sehr viel Leid und Kriegen führt.«

»Und die Menschen aus deiner Heimat halten uns für unzivilisiert«, seufzte der Apache.

Darauf wusste ich keine Antwort mehr. »Scharlih sagte, dass Schach ein Spiel ist und die Regeln viele lange Sonnen2 alt. Es ist uns nicht gegeben, ein Spiel zu ändern, nur weil es nicht der Ansicht eines Volkes entspricht«, half mir mein Blutsbruder über die ernste, unangenehme Richtung hinweg, die unser Gespräch genommen hatte.

»Ich könnte verstehen, wenn du Schach nun nicht mehr lernen möchtest.«

»Der Apache möchte gerne Schach lernen«, entgegnete Winnetou mit einem seltenen verschmitzten Lächeln, »und er freut sich schon darauf, seinen Bruder besiegen zu können.«

In den folgenden Wochen fanden wir zumindest jeden zweiten, dritten Tag die Muße uns dem Schachspiel hinzugeben. Die ersten Partien gewann ich noch mit Leichtigkeit, obwohl ich Winnetou stets die weißen Figuren und somit den Eröffnungsvorteil überließ. Einmal versuchte er, die für Anfänger sichere Eröffnung Bauer auf e4 mit f3 zu variieren, sodass ich ihn mit dem sogenannten Narrenmatt3 in zwei Zügen besiegen konnte.

Je weiter sich mein Aufenthalt im Pueblo zog, umso länger dauerten unsere Spieleabende. Mein Blutsbruder besaß eine unbeschreibliche Auffassungsgabe, die dazu führte, dass ich ihn nur selten korrigieren musste, wenn er eine Figur falsch ziehen wollte. Mit jeder Partie wurde er umsichtiger. Eines Abends zog er seine Dame, dann lehnte er sich zurück und zündete ohne ein Wort seine Pfeife an. Verwirrt blickte ich auf das Brett und erkannte, dass Winnetou mich, ohne dass ich es bemerkte, in eine Falle gelockt und somit das erste Mal gewonnen hatte. Anerkennend nickte ich ihm zu, zündete mir eine Zigarette an und schweigend rauchend ließen wir den Abend ausklingen. In den folgenden Jahren fochten wir zahlreiche Partien miteinander aus. Weilte ich daheim in der ›Villa Shatterhand‹, besuchte ich den Schachverein in Dresden, um in Übung zu bleiben. Jegliche Publikation, die sich mit Schach befasste, sammelte ich und ließ sie meinem Blutsbruder zukommen. Auf einer Reise in den Orient fand ich in Kairo auf dem Basar ein wertvolles Schachspiel. Die Figuren waren aus schwarzem Ebenholz und weißem Elfenbein kunstvoll ausgearbeitet. Umgehend sandte ich es dem Apachen zu. Beim nächsten Besuch im Pueblo erblickte ich es zur Zierde in Winnetous Räumen aufgestellt, denn am liebsten spielten wir mit dem schlichten Figurensatz, der vor langer Zeit seinen Weg an den Pecos gefunden hatte. Eines Tages wandten Winnetou und ich uns nach St. Louis, um bei meinem alten Freund Mr. Henry, dem Büchsenmacher, Munition einzukaufen. Bei dieser Gelegenheit sollte er den von ihm entworfenen Henrystutzen und den schweren Bärentöter auf mögliche Schäden untersuchen und reparieren. Eine einwandfrei funktionierende Waffe war überlebenswichtig im weiten Westen und meine beiden Gewehre hatten uns schon oft aus einer brenzligen Situation geholfen. Winnetou gab seine doppelläufige Silberbüchse, die mit silbernen Nägeln beschlagen war, nur selten in andere Hände. Aber bei Mr. Henry ließ auch er sie auf ihre Funktionalität überprüfen.

»Nun, Meschur’s, das kann ein paar Tage dauern, wenn es recht ist«, schätzte der Alte.

»Ist schon in Ordnung, Mr. Henry. Wir werden uns ein kleines Boardinghouse4 suchen.«

»Wollt ihr mich beleidigen, mein lieber Sir?«, fragte der Büchsenmacher, »ich bestehe darauf, dass ihr meine Gäste seid.«

Ich sah zu Winnetou, der mit einem kaum wahrnehmbaren Nicken seine Zustimmung gab. Mein Blutsbruder nächtigte nur ungern in den Häusern der Weißen. Bei guten Freunden, zu denen Mr. Henry zählte, machte er eine seiner seltenen Ausnahmen. Mir kam die Einladung entgegen, denn die Pension, in der ich sonst übernachtete, gab es nicht mehr.

»Wir nehmen die Einladung gerne an, Mr. Henry«, sprach ich.

»Dann wäre das ja geklärt. Mr. Shatterhand«, er nahm die Gewehre auf, »ich bring´ die Schießprügel nach hinten in die Werkstatt, dann können wir zu mir nach Hause gehen. Wenn ihr gerade warten wollt?«

Mit diesen Worten verschwand er durch die hintere Tür.

Auf dem Tresen lag eine Ausgabe der ›St. Louis Tribune‹. Um die Zeit totzuschlagen, blätterte ich in ihr herum und las die eine oder andere Schlagzeile. Plötzlich sprang mir eine Ankündigung ins Auge: ›Schach-Congress mit Großmeister George Henry Mackenzie‹. Dort stand weiterhin, dass am nächsten Tag in der Townhall5 das Turnier stattfinden solle und Zuschauer dazu eingeladen waren. Ich zeigte Winnetou den Artikel und wir beschlossen, die Gelegenheit wahrzunehmen, international bekannte Schachspieler sich messen zu sehen.

Am späten Vormittag fanden wir uns in der Townhall ein und konnten einen erstklassigen Platz in den vorderen Zuschauerreihen sichern. Um uns herum füllten sich die Reihen mit den Bürgern der besseren Gesellschaft. Als sie uns ansichtig wurden, trafen uns verwunderte, interessierte, als auch verächtliche Blicke. In Ermangelung einer Stadtkleidung hatten wir den Staub der Prärie so gut es ging aus unseren Jagdanzügen geschüttelt und uns in diese gekleidet. Winnetou als Indianer fiel erst recht auf. Doch mein Blutsbruder richtete selbstbewusst den Blick nach vorne. Aus den Augenwinkeln sah ich die Leute miteinander tuscheln und konnte die arroganten Vorurteile in ihren Gesichtern lesen, beschloss aber, es dem Apachen gleich zu tun.

Endlich traten die Spieler mit ihren Sekundanten an den Tisch. Ein Ansager stellte sie vor und ließ sie die Farben losen. Dabei versteckte der Schiedsrichter je eine Spielfigur einer Farbe in seinen Fäusten und Mackenzie wählte eine aus. Er hatte schwarz gewählt, sodass sein Gegner Thomas Brown den Eröffnungszug führen durfte. Schlagartig wurde es in dem Saal still. Alle schauten interessiert auf das Geschehen. Die Partie zog sich lange hin und wurde erbittert geführt. Da fiel ein Bauer, dann dort ein Läufer und Mackenzie raubte seinem Kontrahenten die Dame. So unter Druck gesetzt, versuchte sein Gegenüber eine Variante nach der anderen. Die Spannung im Raum war fast zu greifen. Kaum einer der Zuschauer wagte, gar zu atmen. Mackenzies Gegner wand sich hin und her. Nervös trank er immer wieder einen Schluck Wasser. Seine Zähne knirschten verbissen aufeinander. Ab und an zog er ein Taschentuch aus seiner Tasche, um die Schweißperlen von der Stirn zu tupfen. Doch alles Bemühen nutzte nichts, am Ende gab sich Brown geschlagen. Mit einem Seufzer stieß er seinen König um. Enthusiastischer Applaus stieg vom Publikum auf. Mackenzie erhob sich und schüttelte seinem Gegner die Hand, dann ließ er sich katzbuckelnd vom Publikum feiern.

Winnetou drehte den Kopf zu mir und sagte: »Hätte der Verlierer seine Dame durch sein Pferd geschützt, könnte er jetzt der Gewinner sein.«

Wie von einer Klapperschlange gebissen, fuhr Mackenzie herum. Eine Zornesfalte zeigte sich auf seiner Stirn. Als er gewahr wurde, wer da gesprochen hatte, sah er den Apachen abfällig von oben nach unten an. Mein Blutsbruder blickte ihm ungerührt entgegen. Der Großmeister wandte sich seinem Publikum zu: »Seht Leute, ein halbgezähmter Wilder bildet sich ein, Ahnung von Schach zu haben.«

Solche Ignoranz ärgerte mich immer wieder und ich wollte schon aufbrausen. Winnetou griff leicht nach meinem Arm, um mich zurückzuhalten. Ungern gab ich dem statt. Ich hasste es, wenn man jemanden wegen Herkunft oder Verschiedenartigkeit auf ein Minimum reduzierte. Und wenn es sich dann um meinen unvergleichlichen Winnetou handelte, ging mit mir mein Temperament durch. Der Apache stand nur wortlos auf und wollte sich zum Gehen wenden.

»Seht nur, da macht sich die Rothaut in das Loch auf, wo sie hergekommen ist«, spöttelte Mackenzie weiter, »wohl keinen Mumm in der Hose, gegen mich zu spielen, häh?«

Beifall heischend sah er sich um. Sein fieses Grinsen gefror ihm im Gesicht, als mein Blutsbruder schlicht antwortete: »Winnetou nimmt die Herausforderung an.«

Mir stockte der Atem. Mein Bruder war ein exzellenter Spieler geworden, aber würde er gegen einen Großmeister bestehen können? Ich war zwiegespalten. Einerseits litt Winnetou nicht an Selbstüberschätzung. Wenn er sich etwas zutraute, dann war es auch so. Aber es ging dann um Talente, die mit seiner Umwelt zu tun hatten. Hier handelte es sich um ein Spiel, das ich ihm beigebracht hatte. Und ich vermochte nur halbwegs mit dem Können dieses Mackenzies mitzuhalten. Ohne Umschweife nahm Winnetou den Platz von Thomas Brown ein. Der Richter sah Mackenzie fragend an, der ihm knapp zunickte. Dann wurden die Schachfiguren aufgestellt. Als es um das Auslosen der Farben ging, meinte der Großmeister gönnerhaft: »Lassen wir ihn mit Weiß spielen, damit niemand sagen kann, ich hätte ihm gar keinen Vorteilsbonus gegeben.«

»Winnetou nimmt keine Almosen. Man möge auslosen.«

Nervös setzte ich mich wieder auf meinen Platz. Der Apache loste Schwarz aus. Hoffentlich war das kein mieses Omen. Ich drückte mir die Daumen so fest in die Handballen, dass es schmerzte. Mackenzie zog mit dem ersten Bauern. Winnetou setzte den seinen. Weiß zog einen Springer, worauf Schwarz mit einem Springer antwortete. In der nächsten Zugrunde verlor Winnetou seinen Bauern und gleich darauf ein Pferd. Hier revanchierte sich der Apache mit einem Bauern. Mackenzie zog mit zwei Läufern ins Feld, wobei mein Blutsbruder mit seinem Läufer den König schützte. Wieder verlor der Apache einen Springer und sein Gegner brachte die Dame ins Spiel. Ein weißer Läufer nahm seinen Weg in die ewigen Jagdgründe. Mit einer Rochade6 ließ Winnetou den Gegner wissen, dass er nicht nur die Figuren auf dem Brett rumschubsen konnte. Nun folgten zwei Bauernopfer und Mackenzie zog mit einem weiteren auf C5. Nach einigen Zügen waren die weißen Figuren auf dem Feld verteilt und Winnetou brachte seinen König erneut in Sicherheit. In einem weiteren Manöver hatte der Apache drei Freibauern und setzte mit der Dame einen ersten Mattangriff. Mackenzie versuchte noch mit Türmen und Dame einen letzten verzweifelten Versuch. Er nahm Winnetou die Dame, musste aber erkennen, dass er gegen die Freibauern des Apachen machtlos war. Aschfahl gab der Großmeister auf. Mein Blutsbruder hatte gewonnen.7

Winnetou stand auf, nickte dem Richter zu und warf einen stolzen Blick in die Runde, dann verließ er wortlos den Saal. Erleichtert folgte ich ihm. Hinter uns brauste ein frenetischer Applaus auf.

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783946922926

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2020 (November)

- Schlagworte

- Winnetou Old Shatterhand Wildwest Wilder Westen Abenteuer Karl May Roman