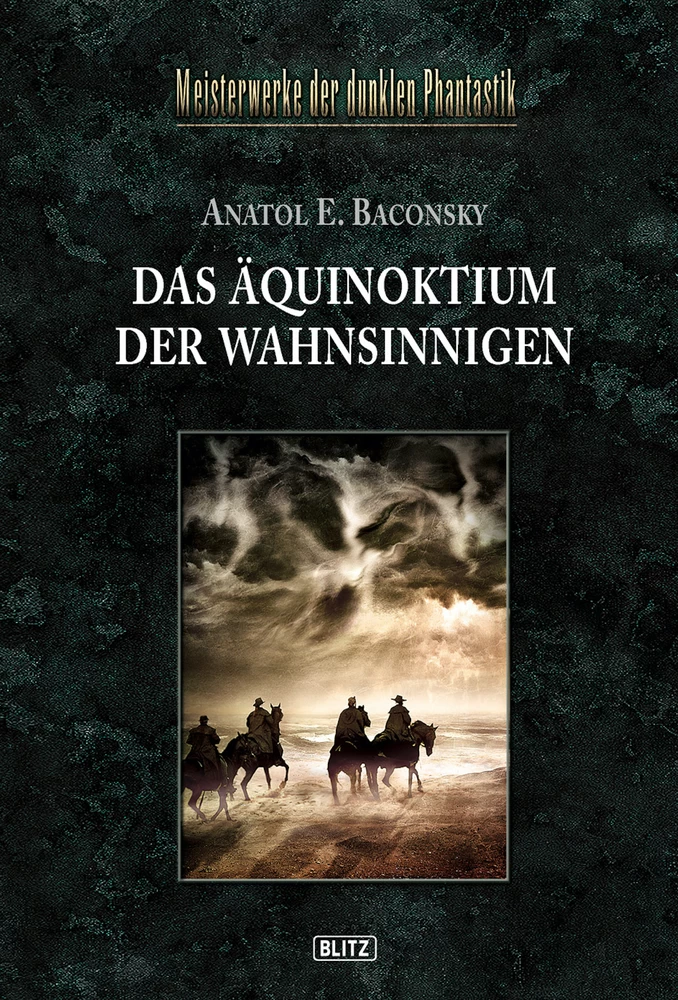

Meisterwerke der dunklen Phantastik 05: DAS ÄQUINOKTIUM DER WAHNSINNIGEN

Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

© 2008 dieser Ausgabe: BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 Windeck

Titelbild: Mark Freier

Autorenfoto: Manfred Beck

Satz: Winfried Brand

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-95719-905-8

Editorische Notiz

Die zehn Erzählungen des vorliegendes Bandes erschienen 1967 in Bukarest unter dem Titel Echinoxul nebunilor si alte povestiri. 1969 brachte der Verlag Styria (Graz, Wien, Köln) das Werk unter dem Titel Äquinoktium der Wahnsinnigen und andere Erzählungen in deutscher Sprache heraus, übertragen von Max Demeter Peyfuss. Der Verlag dankt Herrn Professor Peyfuss für die freundlicherweise erteilte Genehmigung, seine Übersetzung der vorliegenden Neuausgabe des Buches zugrundezulegen.

Inhalt

Das Äquinoktium der Wahnsinnigen

DER LEUCHTTURM

Ist solches nicht bei mir verborgen,

und versiegelt in meinen Schätzen?

Deuteronomium 32, 34

1

Da war der Leuchtturm, und da waren wir, die wir uns wie Nachtfalter versammelt hatten und ausharrten im Bereich seines kalten und fahlen Lichts – sinnlos ausharrten, weil uns in dieser Gegend des Verderbens nichts entschädigen konnte.

Aber für Menschen, deren Leben ziellos ist und zwecklos, hat es nie freigiebigeren Segen als Müßiggang, Einsamkeit und Öde gegeben. Und der schweigsame Horizont des Meeres verstand es, ein Nimbus überm Scheitel der Enterbten zu sein, die wir waren. Auch suchte uns niemand, und um unser Schicksal sorgte sich nur der Wind, der ständig vorüberzog wie die Zeit, der ununterbrochen die Richtung wechselte, der uns mit seinen Stößen umfing, uns liebkoste oder heftig auspeitschte, der das Blickfeld aufwühlte und den Sand der Wanderdünen umhertrug.

Der Leuchtturm, ein alter Bau, war an der Küste errichtet, um den Steuermännern die Gefahren zu künden, die ihnen drohten. Das Ufer unten bildete einen endlosen Strand, der sich allmählich ins Meer hinaus senkte, und an manchen Stellen zeigten sich Sandbänke weit draußen, wo niemand sie erwartet hätte. In den Häfen erzählte man von Schiffbruch und Strandung; als Zeugen standen ein paar Meilen weiter unten auf einer steinigen Anhöhe Kreuze mit verwaschenen Inschriften, die bestimmt waren, die dumpfe Erinnerung an einige Levantiner sinnlos aufrechtzuerhalten, die in dieser Gegend in einer längst vergangenen Nacht vom Tod überrascht worden waren.

Der Turm war ein nicht allzu hoher Ziegelbau, von dem stellenweise der Verputz abgebröckelt war, mit grünlichem, verrottetem Blech gedeckt und mit einer eisernen Balustrade versehen, zu der eine Wendeltreppe emporführte. Oben brannte in einem Glaszylinder die Lampe, die aus einer Anzahl von Flaschen nachgefüllt wurde; alle zwei, drei Monate kamen zwei Matrosen aus dem etwa vierzig Meilen gegen Mittag entfernten Hafen, um die Flaschen auszuwechseln. Sie benützten eine niedrige Schaluppe, die gerade noch über den Wellenkämmen hervorragte, und brachten daneben die gewohnte Nahrung des Wärters: Maismehl, Salz, Alkohol und Tabak. Sie brachten ihm auch Patronen, mit denen er Enten und Bleßhühner jagte, wenn er vom Fisch genug hatte, mit denen er im Winter aber auch den Wölfen nachstellte, die im düsteren Röhricht des Sumpfes umherirrten. Doch ging er recht selten jagen oder fischen. Die meiste Zeit verbrachte er schlafend mit offenen Augen, die Hände unterm Kopf und erstarrt wie ein Toter, dem die Lider zuzudrücken sich niemand gefunden hatte. Was er freilich nachts trieb, weiß ich nicht, denn mein Schlaf war tief, und ich pflegte erst beim Morgengrauen aufzuwachen, da ich ihn wieder hingestreckt auf die Holzbank am Fuß des Turms fand. Doch von Zeit zu Zeit schien es mir, als hörte ich wie im Traum Schüsse irgendwo tief in den Sümpfen. Ich fragte ihn nicht danach. Sicher hätte er mir keine Antwort gegeben. Vielleicht detonierten die Waffen auch nur in meinen Träumen voll von Trugbildern und Geistern. So dachte ich damals, als ich eben an jenes Ufer gekommen war und seine seltsamen Gesetze noch nicht kannte.

2

Die Küste hatte die Schönheit der Schwermut und des Verfalls. Es war eine schmale sandige Landzunge, die ebenso weit reichte wie die Sümpfe, die sich gegen Norden jenseits der Kette der kleinen Dünen ausdehnten. Wenn man auf die Dünen stieg, sah man auf der anderen Seite eine endlose Ebene, die von baumhohem Röhricht bedeckt war. Da und dort zeigten sich Wasserspiegel, große Seen mit umherirrenden schwimmenden Schilfinseln oder Reihen von Weiden und Pappeln, deren Stämme mit schwarzen Aushöhlungen besät waren. Unbekannte, bizarre Vögel verschwanden in der Luft; sie hatten weißes oder braunes oder mit ungewöhnlichen Farben geflecktes Gefieder. Ungeheure Vögel mit langen Hälsen und säbelförmigen Schnäbeln oder kleine lärmende und eilige Scharen, die sich zerstreuten oder sich versammelten an einem beweglichen Punkt unter dem weiten Himmel, über den die halluzinierenden Formen der Wolken zogen.

Schreie durchbrachen die Stille wie vergiftete Pfeile. Schreie, die Triumph oder Schrecken bedeuten konnten. Ich lauschte ihnen und fühlte, daß ich ihre Botschaft verstand, obwohl ich diese niemals werde in meiner Sprache erklären können. Ich lauschte auch dem Rauschen des Schilfs und versuchte zu erahnen, was sich in dieser Welt des okkulten Keimens zutrug. Ich hatte gehört, daß jenseits der Sümpfe das Feld beginne, aber der Weg dorthin ist weit und nicht sicher. Ich hatte von absurdem Verschwinden gehört und von Menschen, die samt ihrem Pferd vom Morast verschlungen worden waren, von Banditen und von Hirten, die verwildert waren im Kampf mit den wilden Tieren und dem Sumpf. Manchmal drang undeutlich das Echo von Hundegebell an mein Ohr, doch das leblose Blickfeld verdrängte meine Vorstellungen, und ich schrieb alles dem Wind zu, der vorzutäuschen und zu verblenden versteht.

Der Sumpf war auch nichts für mich. Die Sterne, die verstreut über sein Aschgrau, sein Gelb und Grün wachten, kalligraphierten mir sinnlose und unverständliche Hieroglyphen, und der Tod im Morast konnte meiner nicht harren. An ein solches Ende dachte ich nicht, und selbst wenn ich davon träumte, schreckte ich nicht auf. Der ehrwürdige Apolinarie, der Einsiedlervagabund, sagte, daß der Tod nicht von dem kommen könne, was der Seele fremd ist, sondern nur von Liebe und Haß gezeugt werde. Der Sumpf gehörte niemandem. Vielleicht gehörte er den unzähligen Lebewesen von den Ländern, der Luft und dem Wasser, oder den Bäumen und den Binsen, die entstanden und vergingen in ihrem blinden Jenseits. Nur der ehrwürdige Apolinarie murmelte mit undeutlichen Wörtern in seiner Sprache Flüche und rief den himmlischen Zorn auf den Hund aus den Sümpfen herab. Soviel sagte der Ehrwürdige und ließ seine Rede immer unvollendet. Aber sein Geist war verworren, und niemand außer dem Leuchtturmwärter hätte seinen Worten Bedeutung beigemessen. Wenn der Wärter ihn hörte, schien er aus seiner gewohnten Lethargie zu erwachen und für einen Augenblick wieder zum Leben zu gelangen, das ihn doch längst verlassen hatte.

3

Nun lag es vor mir, das Meer. Ein Wahn oder eine seltsame Krankheit hatte mich an seine Küste geführt, in jene Einsamkeit, wo alles im eigenen Nichtsein unterzugehen schien. Was konnte das Meer für einen bedeuten, der von den Menschen der Wälder und Berge abstammte? Heute weiß es selbst ich nicht mehr. Damals aber war ich ein Jüngling an der Schwelle jener achtzehn Jahre, die der Eitelkeit und den erbärmlichen Träumen gehörten. Ich hatte die Schule in einer Stadt gen Mitternacht beendet, mit viel Weiß, mit breiten, von Bäumen gesäumten Straßen und besessen von Glocken und Kuppeln, die sich wie rätselhafte Köpfe über die Häuser erhoben. Ich glaube, daß mir von dort her eine Art unsicherer Traurigkeit in der Seele haften blieb. Wie auch die Unbekümmertheit um den Tod, die von meinen Vorfahren herrührte. Ein guter Schüler war ich nur in den ersten Jahren gewesen. Später gefielen mir das Vagabundenleben und die Muße. Ich liebte die Bücher, die von den Lehrern gehaßt wurden, und auf ihren Seiten habe ich die ersten Zeichen des Lebens gefunden. Ich erwartete, daß mir unerhörte Dinge widerfahren würden, ich sehnte mich nach Großem und Schwerwiegendem, ohne eine genaue Vorstellung zu haben, und oft ging ich nachts allein auf den Dächern der Häuser spazieren und zeichnete mit Kreide hieratische Landschaften. Eine Antwort auf alle meine Fragen war mir im letzten Winter die Ratlosigkeit der Raben auf den Bäumen entlang der geraden Straßen, die im Nebel versanken.

Dann kam eines Tages das Meer. Ich weiß nicht mehr genau, wie es kam. Ich hatte einen Onkel mütterlicherseits, einen dunklen und in einer obskuren Biographie verborgenen Menschen. Soviel uns zu Ohren gekommen war, schien vieles an seiner Existenz unbekannt und trübe zu sein, doch war niemand imstande gewesen, unbezweifelbare Details und Tatsachen aus diesem Leben zu erfahren, das sich auf allen Meridianen der Welt zugetragen hatte. Und niemand von den Meinen, auch die entferntesten Verwandten nicht, hatten ihn in den letzten Jahren gesehen. Seine Fotografie, die in den Familienalben vergilbte, brachte von Zeit zu Zeit das Gesicht eines Ertrunkenen in Erinnerung, dessen Züge kaum noch erkennbar waren im kapriziösen Spiel der Sonnenstrahlen, die in die kristallinen Tiefen der Wasser drangen, in deren Reich er untergegangen war.

Ich fragte nach niemandem und pflegte den Anblick seines verirrten Bildes in den geheimen Stunden der Erregung unter dem großen und kalten Stern, der sich den vor der Zeit verwüsteten Seelen enthüllt. Ich stellte ihn mir groß und schwarz vor. Ich war überzeugt, daß auf den Kais der Häfen kein sonderbarerer und stolzerer Mann als er zu finden war. Da verließ ich mein Zuhause und machte mich auf den Weg mit einem blinden Bettler, der die Welt mit seinem Hund durchwanderte – und blickte nie wieder zurück.

Den Weg und alle seine Mäander vergaß ich. Nur die Bordelle am Hafen und die erste Begegnung mit dem Meer, das an den Abwässern der Schiffe leckte, die es auf den Knien wiegte, blieben mir in Erinnerung. Bald danach begegnete ich – in einer ganz anderen Gegend, als ich erwartet hatte – dem Mann, von dem ich nur den Namen kannte, und bei seinem Anblick ergriff mich ein absurdes Zittern. Ich fand ihn auf der Brücke des Lotsenbootes, das hinausfuhr, um die Dampfer durch die Rinnen des immer mehr versandenden Kanals zu geleiten. Der Alte war klein von Gestalt und ein wenig gebeugt, und seine aschgrauen, zwischen Runzeln eingebetteten Augen blitzten wie leere Kreise. Er erkannte mich, maß mich gleichgültig und sagte mir, daß der beste Platz für mich die Küste beim alten Leuchtturm sei, einige Meilen gen Mitternacht. Er sagte mir, daß der Leuchtturmwärter sein Freund sei und daß ich so lange dort bleiben könne, wie es mir Spaß mache; nachher werde ich mich allein um meine Angelegenheiten zu kümmern haben. Er war nicht sehr gesprächig, und ich weiß nicht mehr, wann ich mich, noch befangen von Schwindel, plötzlich im Hochsommer allein in dem verfallenen Zimmer schlafend fand, das mit mir zu teilen sich der Wärter bereit gezeigt hatte, indem er mich auch teilhaben ließ an seinem Fisch und seinem Maismehl. Manchmal bot er mir auch Tabak an und den Fusel aus der schmutzigen Flasche, in der er den Alkohol mit dem Wasser einer Quelle irgendwo im Sumpf vermischte. Schwerer fand ich mich mit seiner Stummheit ab und mit der verborgenen Feindschaft, die er mir entgegenzubringen schien. Aber das Meer wußte mich für alles zu entschädigen. Übrigens entzifferte ich seine vermutliche Feindseligkeit weder aus seinem Gesicht noch aus seinen Worten. Leichter war es für mich, die Sprache der Möwen zu verstehen als sein einsilbiges, sinnloses Reden. Und nicht einmal das, was mir widerfahren sollte, konnte ich mehr denn zur Hälfte begreifen.

4

Gib acht, Junge, hatte mir beim Abschied der Onkel gesagt, der nicht sehr begeistert geschienen hatte, mich zu sehen, du bist kräftig gebaut, aber dein Herz ist elend. Und ich fürchte sehr, daß das Leben, das du suchst, nichts für dich ist! Deine frühen Vorfahren waren ein Stamm von Banditen und Kriegern, aber du trägst ein Pfropfreis von fremder Herkunft. Ich durchschaue dich gut. Du würdest eher den Huren Freude machen, schön wie du bist. Dein Vater muß aus Gegenden gen Mitternacht sein, wo die Menschen weiß sind und aufgeschwemmt. Gib acht, daß du nicht vor der Zeit zur Beute der Fische oder der Reiher im Sumpf wirst!

Das war alles, was er zu mir gesprochen hatte, und ich könnte nicht behaupten, daß mir seine Rede besonders gefallen hätte oder das schiefe Lachen, das sein Gesicht entstellte, als er mir zum Abschied zuzulächeln versuchte. Ich blieb verdüstert und brauchte lange, um wieder in mein gewohntes Fahrwasser zu kommen. Erst später begriff ich, daß mir aus seinen Worten ein Gift, das mich kurz halten sollte, in die Seele gedrungen war. Und zwar als ich, einige Tage nach meiner Ankunft an dieser Niemandsküste, gezwungen war, an einem ungewöhnlichen Begräbnis teilzunehmen.

Ich war beim Morgengrauen erwacht, und als ich das Zimmer des Wärters verließ, sah ich ihn etwa hundert Schritt weit vom Leuchtturm, der noch müde blinkte, schweigsam neben dem Leichnam eines Unbekannten stehen. Der Tote war nackt und bläulich verfärbt und lag auf dem Rücken mit offenen Augen, in denen ein grünliches, trübes Wasser stand. Er zeigte keine Spuren von Schlägen oder Schüssen, und trotzdem war ich, sobald ich ihn sah, davon überzeugt, daß ihn jemand getötet hatte. Wer mag ihn wohl getötet haben, und wer war der Mann, der da vor uns so nahe am Wasser lag, daß die größeren Wellen manchmal seine Haare benetzten und ihm etwas zuflüsterten von der Schwermut der durchsichtigen Tiefen? Ich konnte es nicht erfahren. Er schien ein kräftiger Mann gewesen zu sein, an der Grenze zweier Lebensabschnitte, sonnenverbrannt und tabakbraun vom Meerwasser, das ihn in sich aufnehmen und ihm für immer die Transparenzen des Nichts verleihen sollte.

Dort aber hatten solche Fragen keinen Sinn. Das einzige, was dem Wärter durch den Kopf ging, war die Frage, ob das Meer oder der Sumpf das Grab des Unbekannten vom Strand werden sollte.

Gehen wir, sagte er wie zu sich selbst, und packte den Leichnam an den erstarrten Füßen, während ich vorausging, um das auf den Sand gezogene Boot ins Wasser zu lassen.

Wir hoben ihn hinein, legten ihn auf den wasserbedeckten Boden und ruderten rasch gegen Süden zum tieferen Wasser.

Der Leuchtturm wurde immer kleiner auf der verlassenen Küste, die Möwen schrien grauenhaft; sie waren zahlreicher als je, grimmiger, häßlicher, wilder, und der rote Horizont dehnte sich und zog sich wieder zusammen wie ein verfluchter Kreis. Ein Gefühl der Leere umfaßte mich, und ich ruderte wie wahnsinnig, die Augen zum Himmel, verkrampft, verloren wie ein verspätetes Gespenst, das vor dem Sonnenaufgang flieht, um nicht unter den Lebenden erblickt zu werden.

Wie im Schlaf hörte ich die Stimme des Wärters, der mich aufforderte, die Ruder zu lassen. Als ich mich zu ihm umwandte, stand er aufrecht am Ende des Bootes und schnitzte mit einem kurzen Messer an einem Pappelzweig herum. Der Wärter war ein tüchtiger Holzschnitzer: nach wenigen Augenblicken hing ein kleines Holzkreuz an einer Schnur am Hals des Toten. Dann ließen wir diesen ins Wasser, und während wir zurückruderten, trat ein wenig die Sonne hervor und krönte unsere Scheitel als Samariter der Gesetzlosen.

5

Die Ruhe und die Gleichgültigkeit des Wärters schienen mir ein erstes Unrecht zu sein. Den ganzen Tag über konnte ich nicht zur Ruhe kommen. Ich badete und schwamm weit hinaus, schlief kurz im Sand, und am Nachmittag schoß ich mit der Waffe, die er mir manchmal lieh, auf einer Lände einen großen gelben Vogel. Der Tote war aber ständig hinter mir her, und gegen Abend fühlte ich mich von meinen Schritten zu den einsamen Hütten am jenseitigen Strand getragen. Sie lagen etwa eine Meile vom Leuchtturm entfernt und waren aus Holz, Schilf und dem Schlamm des Sumpfes auf dem schmalen Strand zwischen Meer und Röhricht erbaut. Ich war noch nicht dort gewesen. Ich wußte, daß sich dort einige Fischer niedergelassen hatten, die aus dem Süden gekommen waren, aus den verlorenen Dörfern zwischen den zahllosen Armen des Deltas. Warum, wußte ich nicht. Ich hätte es auch gar nicht wissen können, da ich mich nicht einmal selbst gefragt hatte, warum ich gekommen war. Vielleicht war das fahle Licht des Leuchtturms, vielleicht die Niedertracht, vielleicht der Typhus der Einsamkeit und des Häßlichen der Grund für ihr Kommen.

Ich ging pfeifend auf dem meerseitigen Rand der Landzunge und spielte unbewußt mit den Wellen, die sich über den Sand legten und mir jeden Augenblick die Segeltuchschuhe zu durchnässen drohten. Von Zeit zu Zeit blieb ich stehen, wandte mich zum Leuchtturm, der im Halbdunkel des Abends zu blinken begann, und verfluchte mit lauter Stimme den Wärter wegen seiner Stummheit. Er konnte nur schweigen oder grobe Lügen sagen, so als ob er sich über mich lustig machen wollte. Die Lüge war für ihn ein Schutz des Schweigens. Nach einigen Fragen, auf die ich wunderliche Antworten erhalten hatte, gab ich es auf, und allmählich beschränkten wir uns auf die wenigen Worte unserer Nachbarschaft. Deswegen brachte ich auch den Toten nicht zur Sprache. Wozu? fragte ich mich. Ich war beinahe sicher, daß er mir antworten würde, das Meer habe ihn gebracht.

Plötzlich stand ich vor den Hütten, in einer Entfernung von einigen Metern. Sie waren schwarz und tot wie Schilftristen. Eine einzige, die etwas abseits stand, ließ durch ein kleines Fenster einen Streifen schmutzigen Lichts dringen und sah aus wie ein riesiges Käuzchen, das mit einem einzigen Auge in die unmerklich herabgesunkene Dunkelheit blickte. Ein Schatten glitt vorbei und verbarg sich hinter einer Hütte, und auf den Rücken der Dünen verschwand die Gestalt eines Reiters im Röhricht. Ich stand still und blickte ihr aufmerksam nach. Fern im Sumpf ertönten deutlich das Wiehern eines rasenden Pferdes und ein Schrei, der von einem Menschen oder von einem seltsamen Vogel herrühren mochte.

Nach kurzem Zögern nahm ich meinen Weg zur erleuchteten Hütte wieder auf.

Wen suchst du, Junge? hörte ich plötzlich hinter mir, und als ich mich umdrehte, sah ich in einem offenen Fenster den schönen Kopf einer Frau, die eben der Jugend entwachsen war.

Sie blickte mich mit ihren großen und düsteren Augen an; sie waren blau oder grün – ich erkannte es nicht – und leuchteten in der Dunkelheit wie zwei phosphoreszierende Ringe. Sie schien entkleidet, das lange Haar war geöffnet, die Hände aufs Fensterbrett gestützt, am kleinen Finger der Linken trug sie einen groben, kupfernen Ehering und am Hals eine Kette von großen Perlen. Ich hatte die Sprache verloren und blickte sie starr an, während ich versuchte zu erraten, was sich in ihrer verdunkelten Hütte verberge. Ich muß wohl zusammenhangloses, wirres Zeug geredet haben, denn die Frau lächelte mitleidig.

Ich weiß nicht mehr, wie sie mich zum Eintreten einlud. Ich erinnere mich nicht, wie ich in ein Zimmer gelangte, in dem es nach Steinklee und Algen roch; ich weiß nicht einmal mehr genau, wann jene bewegte und rote Nacht vorüberging. Im Gedächtnis sind mir ihre Hände geblieben, die mich modellierten wie eine Kriegerstatue, und ein paar Bruchstücke ritueller Obszönitäten, ans Ohr geflüstert während unserer vermutlichen Schamlosigkeiten. Die Nacht drehte sich in sich zusammen wie eine wahnsinnig gewordene Mühle, und ihre Stunden konnte ich nicht mehr zählen. Ich hörte wieder das Wiehern des Pferdes. Dann trugen sich unerwartete Dinge zu. Betäubt wie ich war, hatte ich den Eindruck, daß jemand leise am Riegel der von innen verschlossenen Tür hantiere, aber ich war nicht fähig zu handeln. Die Frau neben mir schlief tief. Ihr Gesicht sah ich nicht. Ich hörte nur ihr gleichmäßiges Atmen. Ich hatte das Gefühl, daß sich alles in einem nebelhaften Traum abspiele. Ein Schatten erschien vor dem Fenster, das offengeblieben war, und plötzlich stieg jemand herein. Bevor ich mich fassen konnte, spürte ich einen dumpfen Schlag auf die Fontanellen, als ob ein Sandsack von der Decke gefallen wäre. Ich verlor mein Bewußtsein, während mich ein Gefühl des Ertrinkens und des Schwindels umfing.

6

Als ich die Augen öffnete, befand ich mich irgendwo am Strand. Wegen der furchtbaren Ohnmacht, die mich beherrschte, war ich nicht imstande, irgend etwas zu sehen, und meine müden Lider schlossen sich wieder, doch konnte ich das monotone und rhythmische Rauschen der Wellen hören und stellte mir dabei weiße Pferde mit brennenden Mähnen vor. Vermutlich hielt dieser Zustand von Traumtod lange an. Viel später spürte ich Kälte, und konvulsives Erbrechen quälte mich, bis ich, wieder beruhigt, immer deutlicher das Meer hörte, das den Sand aufwühlte, auf dem ich lag. Und zwischen den Wellen blieb mir eine Art andauerndes und einschläferndes Bienengesumm im Ohr. Wie von einer weiten Reise kehrte ich langsam in mich zurück und gewann allmählich wieder Gewalt über mich; als es den Augen endlich gelang, das Licht zu ertragen, schaute ich mit der Ratlosigkeit eines Schiffbrüchigen, der in einem unbekannten Land zu sich kommt, rund um mich. Ich war nackt und blau verfärbt und lag auf dem verlassenen Strand, mit dem Kopf zum Meer, und meine Haare waren naß vom Schaum und mit Sand durchsetzt.

Neben mir stand regungslos und eingehüllt in seine früh entfärbte Soutane der ehrwürdige Apolinarie und las mit singender Stimme undeutliche Gebete. Er hatte nicht bemerkt, daß ich ihn beobachtete, und setzte sein Psalmodieren fort, indem er modulierte wie die Klageweiber aus der Moldau, bei denen man nie weiß, wann sie weinen und wann sie singen. Wegen des offenen Buches, aus dem er las, sah ich nur die obere Hälfte seines Gesichts. Er trug eine Brille, die mit einer Schnur hinterm Ohr befestigt war, und hielt das linke Auge geschlossen, weil sie nur ein Glas hatte.

Es schien die Zeit vor dem Morgenrot zu sein. Der Himmel, vor dem sich der Kopf des Mönches abzeichnete, erhellte sich fahl. Das Meer verblaßte am Horizont, als ich mit verdrehten Augen hinzublicken versuchte. Die Kälte machte mir immer mehr zu schaffen, und ein Zittern befiel mich, während der Ehrwürdige sein Gebet fortsetzte. Wenn ich mich bemühte, genau hinzuhören, schien es ein Gebet für jene zu sein, die in die Welt der Gerechten eingegangen sind. Als ich begriff, daß es wirklich ein Totengebet war, legte ich unbewußt meine Hand auf die Brust, um zu sehen, ob ich auch ein Holzkreuz trage. Meine Bewegung machte den Mönch aufmerksam. Er schrak auf, und seine weitgeöffneten Augen, die weiß wurden wie ein von den Wellen angespülter Schädel, fixierten mich. Dann lief er am Strand davon, mit erhobenen Händen, in denen er das Buch und seinen Birkenstock trug. Ich verfolgte ihn mit meinen Augen, bis ich in einer neuen Welle von Ohnmacht versank.

7

Ich erwachte in einem geschlossenen Raum. Ich war wieder bei Kräften. Als ich mich von meinem Lager erhob, erkannte ich mein Zimmer beim Leuchtturm. Nackt wie ich war, warf ich die rauhe Decke, die auf mir lag, beiseite und erhob mich. An der Türschnalle hingen ein gebleichtes Matrosentrikot und eine kurze Hose aus blauem Leinen. Ich zog mich an, aß die kalte Mamaliga und einige auf der Kohle gegrillte Stöcker, die ich auf dem Tisch fand, und als ich durchs Fenster blickte, sah ich die Sonne hoch am Himmel stehen. Ich hatte Angst, dem Wärter zu begegnen, doch als ich die Tür öffnete, fand ich ihn nicht beim Leuchtturm, und auch am Ufer war er nicht zu erblicken. Erst ein Bad im Meer brachte mich wieder ganz auf die Beine.

Nur konnte ich mich nicht daran erinnern, was mir widerfahren war, und erst nach einigen Tagen gelang es mir, das Geschehen im Gedächtnis zu rekonstruieren. Der Wärter behandelte mich mit der gewohnten Gleichgültigkeit, und unser Zusammenleben setzte sich in der alten Atmosphäre von Kälte und gegenseitiger Indifferenz fort, als ob nichts geschehen wäre. Ich war ihm dankbar, daß er mich nicht befragte, und unsere einsilbige Konversation begann mir nun immer angenehmer zu werden.

Nicht einmal ich selbst wagte es, mich nach dem Sinn meines Erlebnisses jener Nacht zu fragen, und suchte keine Erklärungen, sogar dann nicht, als mir alles ins Gedächtnis zurückgekehrt war. Meine Tage vergeudete ich am Strand, ich lebte unter der Sonne dahin, schwamm weit hinaus und erreichte dabei die äußeren Sandbänke, verfolgte den Rauch der Dampfer, die niemals so nahe kamen, daß ich ihre auf den Horizont gezeichneten Umrisse hätte sehen können; oder ich fischte Stöcker und warf die kleinsten den Möwen hin, die sich schreiend über mir drehten. Ich dachte immerzu an den Meeresweg, den einen dreifaltigen, wahnsinnigen, an die fernen Gestade, wo man bei der Ankunft stets von neuem und immer als anderer geboren wird. Eine Art absurder Feindseligkeit veranlaßte mich, jede menschliche Spur auf meinem Weg zu zertreten und fortwährend zu jenem sternenlosen Himmelszeichen zurückzukehren, unter dem ich geboren worden war. Für die Verachtung von seiten der Familie rächte sich mein Onkel durch mich, der ich mich berufen fühlte, sein Elend zu erben.

Nach einiger Zeit begannen mich die Bilder zu verfolgen: die Frau aus der Hütte, wo ich beinahe meine Haut gelassen hätte, das unbekannte Gesicht des nächtlichen Gastes, der ins Meer geworfene Tote und das Wiehern des Pferdes inmitten des Sumpfes. Ich hatte geahnt, daß mir alles wieder in den Sinn kommen werde, und erwartete es gefaßt. Ich hatte noch mit jemandem abzurechnen und war nicht der Typ, es auf die lange Bank zu schieben. Die Nacht hatte sich ungünstig gezeigt; nun mußte ich mein Glück am Tage versuchen.

8

Eines Morgens brach ich von neuem auf. Die Möwen waren mit ihren Schreien die Herolde meines Weges. Ich kannte nichts als die Richtung, der ich folgen mußte, und erst als ich mich weit vom Leuchtturm entfernt hatte, entdeckte ich am Strand die Hütten, die, von der Sonne überwältigt, im Sand und im Schilf dahinsiechten, das sich drohend von Mitternacht her näherte. Als ich bei ihnen anlangte, sah ich eine Gruppe von Frauen mit hochgeschürzten Röcken im Meer die Fische waschen, die dann eingesalzen und zum Trocknen auf die gelbgrauen Dächer gelegt werden sollten. Sie bemerkten mich nicht, und indem ich einen Bogen um sie schlug, ging ich über den Sand auf die Hütten zu und versuchte, jene zu identifizieren, in der ich eine Nacht verbracht hatte, die die letzte meines Lebens hätte sein können. Ich blieb hinter einer Hütte stehen und blickte noch einmal zu den Frauen hin, um sie genau zu mustern, doch die einzige, die ich suchte, sah ich nicht in ihrer Mitte. Obwohl ich sie damals nur in der Dunkelheit erblickt hatte, war ich sicher, sie wiederzuerkennen. Aber sie war bestimmt nicht unter ihnen. Außerdem waren sie alle furchtbar häßlich, unförmig, alt, mitgenommen vom Vergessen und der idiotischen Misere ihres vollkommen sinnlosen Lebens – und wie sie da alle zusammen im Wasser standen, schauten sie wie die Ruinen einer alten, primitiven Brücke aus, die den Wellen zum Spott dienen und vom Sand allmählich vergraben werden. Ich wandte ihnen den Rücken und setzte, angeekelt von ihrem Anblick, meine Suche fort, wobei ich mich mit meinem Stock unaufhörlich der verwilderten und schmutzigen Kinder erwehren mußte, die mich stumm und mit blöden Augen verfolgten.

Die Hütten ähnelten einander so sehr, daß ich bald die Aussichtslosigkeit meiner Bemühung erkennen mußte. Ich stand verwirrt da, als ich mit einem Mal eine Stimme hinter mir hörte:

Wen suchst du, Junge?

Ich schrak auf und drehte mich rasch um. Einen Augenblick lang glaubte ich, sowohl die Hütte als auch die Stimme und das geöffnete Fenster wiederzuerkennen. Alles ereignete sich noch einmal blitzartig in meinem Geist, als ich, in die Richtung des Rufes blickend, fühlte, daß die Dinge ebenso blitzartig einen anderen Lauf nahmen. Am offenen Fenster stand eine über fünfzigjährige Frau mit pockennarbigem Gesicht, mager, armselig, eklig, und blickte mich mit weißlichen, nahezu farblosen Augen an. Auf ihrem Kopf saß, verborgen im wirren grauen Haar, ein kleiner schwarzer Vogel, der mit seinem Schnabel wahrscheinlich eine Unzahl von Läusen ausklaubte.

Ein nervöser Schauer schüttelte mich, und ich wäre beinahe losgestürzt, um sie zu erwürgen, wenn mich nicht das Grauen abgehalten hätte. Ich fand gerade noch die Kraft, einen Fluch zu stammeln, und erniedrigt von der eigenen, von Mal zu Mal verwascheneren Erinnerung kehrte ich zum Leuchtturm zurück. Ich ging mit gesenktem Kopf, mein Mund war ausgedorrt, meine Ohren sausten, und meine Schläfen schmerzten wie nach einem dreitägigen Trinkgelage. Die Sonne stand hoch und brannte, der Sand röstete meine Sohlen. Der Tag erwies sich ungünstiger als die Nacht.

9

Es folgte eine Zeit von Benommenheit und Schwermut. Wie ein Schatten verfolgte mich allenthalben das Häßliche. Und eine unklare Hemmung bedrückte mich ständig und gab mir das Gefühl, in einem unsichtbaren, doch unerbittlichen Käfig zu sitzen, in den mich eine unbekannte Macht gesperrt hatte, ohne daß ich es gemerkt hätte. Es war mir eine Tür verschlossen worden, die meinen Anstrengungen widerstand, und ich fühlte mich zunehmend verlorener und unfähiger.

Damals verspürte ich zum erstenmal das Bedürfnis, dem Leuchtturmwärter nahezukommen, was ihn, wie mir schien, nicht gänzlich gleichgültig ließ, obzwar er weiterhin schwieg oder nur die gleichen sinnlosen Worte sprach. Eines Abends betranken wir uns gemeinsam und streckten uns dann auf dem Sand aus, gesegnet vom Schatten des ehrwürdigen Apolinarie, der selbst betrunken war und sich einem großartigen Delirium hingegeben hatte.

Ich hatte niemandem von meinen Erlebnissen erzählt; aber mich verfolgte der Gedanke, daß ich von allen der einzige sei, der keine Ahnung vom wirklichen Leben dieser Einöde hat, die vom vergeblichen Licht des Leuchtturms beherrscht war. Je mehr ich zu vergessen versuchte, umso tyrannischer wurden die Fragen, die mich bedrängten.

Damals kam mir die Idee dahinterzukommen, wie und wo der Leuchtturmwärter seine mondsüchtigen Nächte verbringe – und einmal, als ich nachts erwachte, lauerte ich ihm auf, und als er die Waffe nahm und in den Sumpf ging, machte ich mich hinter ihm her. Ich hielt Abstand, damit er mich nicht entdecke, und von Zeit zu Zeit legte ich mich in den Sand und wartete, bis er im Röhricht verschwand. Ich eilte weiter, und da ich ihn nicht mehr erblickte, lauschte ich dem Knistern des Schilfwaldes und bemühte mich, ihn nicht zu verlieren, denn sonst hätte ich mich nicht mehr zurechtgefunden zwischen den Wasseraugen und den sumpfigen Stellen, die sein Schritt zu umgehen wußte.

Es gelang mir, ihm ein gutes Stück Weg auf den Fersen zu bleiben, dann hörte ich ihn nicht mehr. Eine Brise war aufgekommen, und das Schilf bewegte sich raschelnd und brachte einen trockenen, rauhen Ton hervor, wie das Knirschen von schartigen, wind- und sonnegetrockneten Kiefern. Das leichte Knistern der Schritte verlor sich in den Gezeiten des dumpfen Brausens und der geflüsterten Klagelieder oder Flüche, und Unruhe befiel mich, allein wie ich war, mitten in der Nacht, verirrt in dieser maßlosen und seltsamen Einöde. Zögernd schritt ich weiter. Ich ließ mich vom Zufall lenken und vom Instinkt, den ich bei mir vermutete.

Die Dunkelheit wuchs mit dem Verschwinden des Mondes hinter einem Wolkenhaufen, und als sich der Wind erhob, hatte ich den Eindruck, selbst verfolgt zu werden von einem unbekannten Wesen, und durch meine Phantasie geisterten alle Schrecken, die das Ende einer verirrten Jugend hervorrufen kann.

Bald erkannte ich, daß mir der Wärter entkommen und daß mein Weg nur noch nutzloser Starrsinn war. Ich sah überhaupt nichts mehr. Ich hörte nur noch das monotone, andauernde Rauschen des Röhrichts im Wind, das mir obskure Vorschläge machte. Zwei Vögel flogen erschrocken auf und mahnten mich an den Heimweg.

Erst jetzt kamen die Schwierigkeiten, die ich vorher nicht bedacht hatte. Den Weg, sofern es überhaupt einer war, hatte ich verloren, und bei jedem Schritt mußte ich anhalten, um die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen. Ich kannte auch die Richtung nicht mehr und dachte voll Schrecken daran, daß ich, ohne es zu merken, immer tiefer in den Sumpf eindringen könnte, wo mich das Schicksal eines süßen Kadavers zur Freude der Schlangen und der Fuchsenten erwartete.

Da gaben mir einige Detonationen Signal. Sogleich erinnerte ich mich an die Schüsse, die ich viele Nächte lang im Schlaf gehört hatte. Ich nahm die Richtung auf, aus der sie gekommen zu sein schienen. Wieder beseelt, vergaß ich die Gefahren und lief durchs Röhricht, das mir die Füße, die Hände und das Gesicht zerschnitt. In der Eile stolperte ich über eine schwarze Masse und stürzte zu Boden.

Als ich mich erhob und den Sand und das trockene Laub aus meinen Haaren schüttelte, sah ich, daß ich an ein Pferd gestoßen war, das am Boden lag. Inmitten einer Blutpfütze quälte es sich, zerrissen von Schmerzen, die es zucken machten, und seine Augen, die ein seltsames Leuchten ausstrahlten, verdunkelten sich stetig; in ihren schwarzen Spiegeln blitzte einen Augenblick lang das Bild meines struppigen Kopfes auf und der vorzeitige Strang, den es als Aureole schon immer über sich gewiegt hatte.

Rundherum – nichts. Keine Spur war sichtbar. Als ob niemand vorübergekommen wäre. Die Nacht rollte sich im Wind zusammen, und unter den wenigen Sternen, die sich zwischen den Wolken zeigten, war ich allein mit dem Pferd, verloren im düsteren Meer von Schilf. Das Tier krümmte sich immer mehr unter Schmerzen, und seine Augen machten mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, daß es das einzige Lebewesen war, mit dem ich mich hätte anfreunden können, wenn ich ihm irgendwann in der Öde dieser Küste begegnet wäre, und deswegen taten mir seine Qualen besonders weh. Ich hätte zehn Menschen umbringen mögen für dieses Pferd, das ich so unerwartet getroffen und das mich dazu bestimmt hatte, seinen Tod zu bewachen.

Ich ging erst dann weg, als es zu erkalten begann. Ich weiß nicht, wieviel Zeit vergangen war. Der Himmel war wie umgedreht, und der Wind legte sich nicht. Der Mond war vom Himmel herab in den Morast gefallen. Ich irrte ziellos umher, und als ich zum Leuchtturm kam und anhielt, um nicht dem Wärter zu begegnen, sah ich ihn am Wasser stehen und starr auf die hohe See hinausblicken, wo sich zögernd die Morgenröte zeigte. Ich glitt in die Kammer, die mir einige Stunden Schlaf oder Schlaflosigkeit bewahren mußte, und warf einen giftigen Blick auf den alten Turm, auf dem das Leuchtfeuer fahl wurde und mit dem Morgengrauen verschmolz.

10

Der Wind, der in jener im Sumpf verbrachten Nacht begonnen hatte, war nicht, wie ich gedacht hatte, eine einfache nächtliche Brise. Das letzte Viertel des Mondes hatte das Spektrum eines Sturmes gebracht, der immer noch zunahm. Am nächsten Abend gelang es mir nicht mehr, wie immer weit auf dem vergoldeten Streifen des Mondlichtes hinauszuschwimmen. Der Himmel hatte sich verdunkelt – gerade sah man noch hier und dort Sterne, die zwischen den schweren Wolken verloschen – und die Wellen wuchsen drohend, überschwemmten das schmale Ufer und zerschellten lärmend im Sand.

Nach einigen Stunden war das Meer so aufgewühlt, daß die Wogen bis zur Mauer des Leuchtturms hinaufschlugen, und ringsherum hörte man die schrillen Schreie der Möwen, die von der Erregung und der Hysterie des Sturmes gepackt waren; weiße Geister in der Luft, vergiftete Pfeile, Künder des Bösen, die in der Finsternis auftauchten und wieder verschwanden. Sie hatten etwas von der Häßlichkeit und Trostlosigkeit der Öde, die begonnen hatte, auch mir die Familienähnlichkeit ihrer Fauna zu verleihen.

Wie eine ungeheure schwarze Fledermaus verließ der ehrwürdige Apolinarie die Kammer beim Leuchtturm und machte sich, während seine Soutane im Winde flatterte, auf den Weg zu den Hütten der Fischer. Bei solchem Wetter konnte ich nicht einschlafen. Ich schritt um den Leuchtturm und betrachtete sein Licht, das nun stärker schien, mit grünen und blauen Nuancen. Ein fahles und kaltes Licht, verflucht wie ein Höllenauge, verflucht wie ich und wie all die Niederträchtigen, die verdammt sind, für ewig in seiner Nähe zu bleiben. Spät suchte ich den Platz auf, an dem ich für gewöhnlich fischte. Ich legte mich auf eine Düne und lauschte.

Das taube Rauschen wuchs ständig. Menschen, Rufe, verschwundene Völker, auf windzerzausten Mähnen reitende Magier, Fische, Generationen von voreiszeitlichen Ungeheuern, Ruinen von Städten, die einander im Dunklen verschlingen – dies waren die Chimären, die meine Einsamkeit und die Nacht bevölkerten. Als ich mich aufrichtete und auf die hohe See hinausblickte, glaubte ich am Horizont ein auf den Wellen spielendes Licht zu sehen, das manchmal heller, manchmal bleicher wurde oder fast gänzlich verlosch. Je näher ich hinsah, umso deutlicher wurde das Licht am Horizont. Doch konnte ich meinen Blick nicht lange darauf richten, weil mich plötzlich eine böse Betäubung überfiel und ich auf dem Sand der Düne einschlief, indem ich die Augen zugleich mit dem letzten Stern schloß.

11

Am Morgen hatte der Sturm nachgelassen. Der klare Himmel erwartete den Sonnenaufgang, als die Ameisen mich weckten. Ich war bedeckt von großen schwarzen Ameisen, die zugleich mit dem Morgengrauen aus dem Sand gekommen waren. Noch vom Schlaf betäubt, wälzte ich mich mehrmals hin und her, und während ich mich schüttelte, gelang es mir, sie zu vertreiben. Das Meer war noch bewegt, und einige hundert Schritt weit erblickte ich am nassen Strand eine Gruppe von Menschen. Der einzige, den ich erkannte, war der Leuchtturmwärter. Die anderen waren eine Frau und zwei Männer, die in schwarze Trikots gekleidet waren und in ihren Händen kleine Beutel trugen. Woher zum Teufel mögen die gekommen sein? fragte ich mich, als ich nicht weit entfernt ein umgestürztes Boot sah. Es war mir nur schwer verständlich, wie sie mit einem einfachen Boot gekommen waren und dem furchtbaren Sturm getrotzt hatten – und je länger ich die noch immer mächtigen Wellen betrachtete, umso seltsamer schien mir ihre Anwesenheit.

Sie diskutierten mit großer Heftigkeit, und kurz darauf entfernten sie sich in Richtung Leuchtturm. Um einen Kopf größer als die anderen, beherrschte die Frau die Gruppe, die sich gegen den karminroten Himmel abzeichnete.

Die Anwesenheit dieser Unbekannten gefiel mir nicht, und ich verspürte ihnen gegenüber eine Abneigung, obwohl ich nicht wußte, wer sie waren, woher sie kamen und was sie auf dieser verlassenen Küste zu suchen hätten, die ich mir zur Heimat gewählt hatte. Sie hätten gut und gern ihr Aas zwischen den Algen der Meerestiefen lassen können, anstatt an diesem Ort zu erscheinen, an dem die Menschen das einzige waren, wonach man sich nicht sehnte.

Ich blieb noch eine Weile, bis die Sonne aufging, gleichgültig wie immer, und kehrte dann zum Leuchtturm zurück. Unterwegs traf ich den Wärter. Er wollte fischen gehen und sagte mir, daß in unserer Kammer beim Leuchtturm drei Schiffbrüchige schliefen, deren Schiff, eine kleine Jacht, im Sturm der vergangenen Nacht auf die Sandbänke draußen aufgefahren und gesunken sei. Er sagte mir auch, daß es reiche Levantiner seien. Andere Hinweise gab er mir nicht. Ich benötigte sie auch nicht. Meine Erlebnisse hatten mich gelehrt, nichts auf die Worte der Menschen zu geben und zu versuchen, das zu verstehen, was sie verschweigen.

Beim Leuchtturm angekommen, nahm ich das Gewehr, das über der Tür hing, und ging in den Sumpf, die Gedanken bei Bleßhühnern und Reihern. Jagdglück war mir nicht beschieden. Nach Stunden des Umherstreifens stieß ich nur auf das Pferd, das ich sterben gesehen hatte. Wölfe oder Raubvögel hatten es zerfleischt, und übrig war nur noch ein weißes Skelett, zwischen dessen Rippen bei meinem Kommen ein paar große Ratten hervorschossen, die sich im Röhricht verloren.

12

Meine Vorahnungen hatten sich als richtig erwiesen. Die in der vergangenen Nacht vom Sturm herangespülten Individuen waren ekelerregende Hyänen, daran gewöhnt, die Abfälle einer zeitlosen Levante aufzulecken und an den siechen Gestaden dahinzuvegetieren in einer Luft voll starker Düfte, in denen sich die Wohlgerüche mit den übelriechenden Ausdünstungen vermischten. Sie gehörten zu jenen Wesen, denen zwischen Geburt und Tod eine Teufelsspirale verschrieben ist, eine ununterbrochene Bewegung, die aber in ihrer scheinbaren Steigerung stagniert, ein Symbol der Agonie und des zeitlichen Verfalls.

Dies fühlte ich, als ich sie aus der Nähe sah, nachdem ich nachmittags aus dem Sumpf zurückgekommen war und sie im Schatten des Leuchtturms gefunden hatte. Sie spielten Karten mit dem Wärter und sprachen griechisch. Nur die Männer spielten. Die Frau stand abseits, hatte die Augen aufs Meer gerichtet und blickte den schwarzen Rücken der Delphine nach. Die Wellen hatten nachgelassen, das Wasser hatte wieder seine gewohnte grünliche Farbe angenommen, die Vögel kreisten über der See, immer weiter fort, immer höher, immer trunkener von der Sonne.

Bei meinem Kommen taten sie, als bemerkten sie mich nicht, obwohl ich überzeugt war, daß ihnen der Wärter von mir erzählt hatte. Ich hängte das Gewehr an seinen Platz und begann sie schweigend zu beobachten, während ich auf und ab ging. Die Männer schienen knapp über fünfzig, die Frau über vierzig zu sein. Sie ähnelten einander so sehr, daß sie wie gealterte Zwillinge aussahen mit ihren runzligen, sonnengebräunten Gesichtern, mit ihren forschenden Blicken und herabhängenden Mundwinkeln, oder wie altgriechische Masken, die an der Nilmündung verrotten.

Mich ekelte furchtbar vor ihren Gesichtern, und ich wandte meinen Blick der Frau zu. Groß, robust, mit langen schwarzen Haaren, hatte sie etwas von einem weiblichen Herkules. Nur die Augen – von grellem, schneidendem Grün und eingefügt in ein olivfarbenes Gesicht mit harten Zügen – schienen die brennenden Lichter im Turm einer verfallenen, uralten Burg zu sein. Unsere Blicke begegneten einander, und ich konnte mich eines Gefühls der Leere und der Unruhe nicht erwehren.

Ich blieb nicht lange bei ihnen, sondern wanderte gegen Mittag und verschwand hinter einer Biegung des schmalen Strandes. Ich entkleidete mich und ging ins Wasser, und nachdem ich ein wenig geschwommen war, streckte ich mich im Sand aus, verborgen zwischen Weidengestrüpp, das da und dort wuchs. Als ich meinen Blick zum Meer wandte, erschrak ich: die Frau tauchte aus den Wellen auf, nackt, mit nassem Haar – das Wasser floß in Strömen von ihrem statuenhaften, kupfernen Leib –, und kam auf die Sträucher zu, hinter denen ich mich versteckt hatte, ohne daß sie von meiner Anwesenheit gewußt hätte.

Ich blieb wie versteinert und betrachtete sie, während sie immer näher kam, und eine unsinnige Angst ergriff mich. Das Blut schoß mir in die Wangen, mein Kopf begann zu brennen und das Herz überstürzt zu pochen. Als sie bis auf wenige Schritte herangekommen war, sprang ich auf und lief so schnell ich konnte zum Wasser, verfolgt von ihrem Schreien und schallendem Lachen. Ich lief, ohne mich umzusehen, und noch lange hörte ich ihr Lachen, das sich in ein lüsternes Wiehern verwandelte.

Das Meer nahm mich zart wie immer auf. Ich begann, mit der Verzweiflung eines Ertrinkenden zu schwimmen, und als ich, allmählich beruhigt, nach einer guten Strecke zum Strand zurückblickte, sah ich sie nicht mehr.

Dann erst kam ich wieder zu mir, erfaßt von schwarzer Wut. Als ich gegen Abend zum Leuchtturm zurückkehrte, wich ich den dreien aus, die noch immer Karten spielten, schlich in die Kammer und holte meine Sachen, um wieder fischen zu gehen. Die Nacht war dunkel, und das Meer atmete leicht und erinnerte mich an die ungeheuren Brüste jener Frau.

13

Seit die Levantiner gekommen waren, schlief ich nicht mehr in der Kammer beim Leuchtturm. Der Sommer war warm, und der Sand bewahrte die Hitze bis spät in die Nacht. Ich schlief zwischen den Weidensträuchern am Strand und träumte von Sternen mit vergoldeten Pfauenfedern. Es gab niemanden, der mir diese Träume hätte deuten können. Allein die Möwen weissagten mir mit ihren Schreien ein unbekanntes Schicksal, das mir bei meiner Geburt die betrunkenen Feen bestimmt hatten.

Ich hatte mich an die Ameisen und an die nächtliche Brise gewöhnt, die allein und trüb zu den Seelen der Berufenen spricht. Niemals mehr werde ich mich so wie damals verwöhnt vom Windhauch und der Luft fühlen. Möge die Erinnerung an diese mondlosen Nächte immerdar deutlich bleiben, möge der Tau beim Morgengrauen auf den Sand weinen und möge er die Träne meiner Sehnsucht von heute und immerdar sein, meiner Sehnsucht nach jener Gegend, deren Segen und Gnade der Fluch ist.

Tagsüber wechselte ich nur wenige Worte mit dem Wärter, der sich mit den beiden Männern angefreundet hatte und fast immer bei ihnen war. Ich erfuhr, daß sie zur Abreise entschlossen seien, wenn die Schaluppe vom Hafen komme, um die Flaschen am Leuchtturm auszuwechseln. Es war die einzige Möglichkeit für sie; und es war noch viel Zeit bis dorthin.

Der ehrwürdige Apolinarie war völlig verschwunden. Ich dachte mir, daß er mit seinem Boot zur anderen Niederlassung gefahren sei, in das Dorf, wo er, wie ich gehört hatte, sein Leben verbrachte. Auch die Frau war nirgends zu sehen, doch eines Tages erblickte ich sie von weitem, als sie von den Fischerhütten her kam. Ich verdrückte mich rasch, um ihr nicht zu begegnen, und ahnte dabei nicht, wie vergeblich diese meine Bemühung sein sollte.

In der folgenden Nacht erwachte ich, wohl kurz nachdem ich eingeschlafen war, wie ermattet von einer seltsamen Trunkenheit. Als ich nach einigen Augenblicken gänzlich zu mir gekommen war, spürte ich die irrsten Liebkosungen, die es überhaupt gibt, und sah die Frau mit ihrem Kopf auf meinen Oberschenkeln liegen. Wie zwei sprachlose Tiere wälzten wir uns im Sand, und es fehlte nicht viel, daß sie mich mit ihren Umarmungen zerdrückte. Sie war einer verzehrenden Hysterie anheimgefallen und ähnelte keiner der Frauen, die ich bis dahin getroffen hatte. Selbst ihr Geschlecht war wie ein absurdes Wappen oder wie ein Seestern, würdig, den Nachtwandlern an die Stirn geheftet zu werden. So sprach zu mir im Schlaf ein unbekanntes Gesicht, und mit diesen Bildern fand mich das Morgengrauen, allein, ziemlich weit weg vom Gestrüpp, wo ich gewöhnlich schlief. Weiter unten, beim Wasser, zeichneten sich im nassen Sand zwei ovale Ausbuchtungen ab, und die Wellen streckten wie ungeheure Salamander ihre Zungen danach aus.

14

Nacht für Nacht wiederholte sich dasselbe.

Mein Leben hatte sich geändert. Die Tage waren staubig und voller Spinnweben. Die Sonne ging mit ihrem ganzen Hofstaat unter und verschwand auf gold und grün gepflasterten Stufen im Meer, während ich mich wie ein Ketzer vor jedem verlöschenden Strahl verneigte. Und ich erwartete die Dunkelheit. Erwartete jene Stunde, die mit dem Mond geht wie sein Schatten und wie der Schatten der Wellen, wenn uns die Umarmungen krönten. Ich sah ihre Gestalt aus der Finsternis hervortreten – schlängelnde Formen wie im Märchen oder im apokryphen Mythos – und fühlte, wie ich selbst zugleich mit ihr verschwand und mich in einer untergegangenen Welt verirrte.

Bis sie eines Nachts nicht mehr kam. Ich erwartete sie lange; als ich am Strand umherirrte und auf eine Düne stieg, schaute ich rundherum aus, doch sah ich nur den Leuchtturm, der die Öde erhellte, an deren Rand das Meer, der Sand und der Sumpf ihre von Dunkelheit schraffierten Konturen auflösten.

Da erkannte ich, daß sie nie mehr wie bisher kommen würde, und ein bastardhaftes Vorgefühl sagte mir, daß ich sie nie mehr sehen würde. Wieder zu meinem Nest zurückgekehrt, zählte ich, die Hände unterm Kopf, die Sterne, die über meine Schlaflosigkeit wachten. Manchmal schien es mir, als sähe ich ihre hohe Gestalt auf den Wellen einherschreiten, auf mich zu, die Haare im Wind und die Augen glänzend in der Finsternis. Und es war nicht gut. Ich erinnerte mich an einen Glauben meiner Vorfahren, der besagt, daß einem von dem Menschen, den man am Wasser gehend träumt, der Tod gebracht werde. Aber ich träumte nicht. Oder ich träumte, ohne es zu wissen. Vielleicht träumte ich in Wahrheit von zuviel Einsamkeit und Schwermut; selbst ohne zu schlafen, mit geöffneten Lidern träumte ich von zuviel Leidenschaft und von zu vielen Sternen.

Erst spät, nach Mitternacht, umfing mich der Schlaf. Eben als aus der Ferne wieder das Geräusch von Schüssen kam. Zahlreicher als ehedem und weiter weg; irgendwo mitten im Sumpf …

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783957199058

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2020 (Januar)

- Schlagworte

- Großwerk Horror Erzählungen Düstere Phantastik Anthologie Kurzgeschichten