Kara Ben Nemsi - Neue Abenteuer 09: Das Vermächtnis aus der Felsenstadt

Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Personenregister:

Kara Ben Nemsi

Hadschi Halef Omar

Omar Ben Sadek

Konstantin Rügli - Ein Schweizer Archäologe und Schatzsucher.

Helena Rügli - Konstantins Schwester.

Abukar el Sayed - Ein einheimischer Vormann des Ausgrabungskorps

Ruben van der Veen - Ein Mitarbeiter Rüglis aus Belgien

Nassar ad Taruk - Ein einheimischer Führer und treuer Begleiter von Helena Rügli.

Ibrahim Nassur - Eine zwielichtige Gestalt.

Malek el Barujd - Ebenfalls ein arger Verbrecher

Yussuf ad Sharek - Ein Medizingelehrter.

Yasmin - Die Frau von Yussuf.

Yüzbaşı Huda, Mülazim Marcelin, Tschausch Tian - Drei Offiziere der osmanischen Armee.

Sir David Lindsay

Handlungszeitraum der Geschichte: Januar 1873 / August 1876

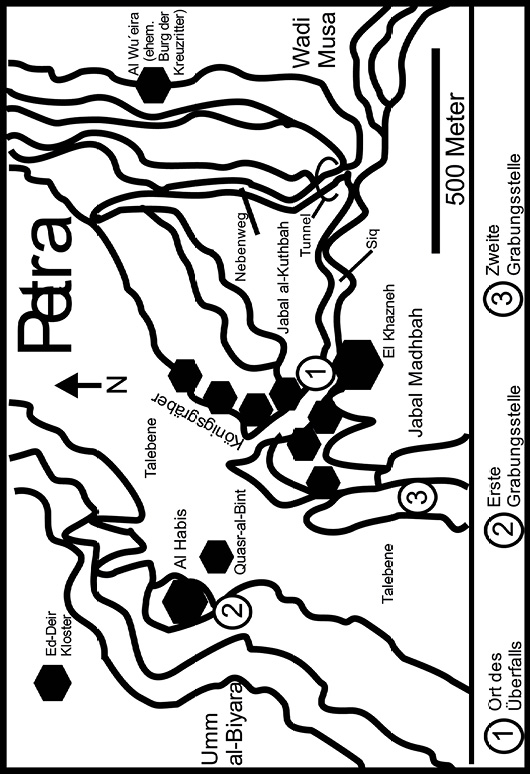

Karte der Felsenstadt Petra, um 1873.

Entwurf der Karte: Hymer Georgy

Anmerkungen zur Karte:

Die Felsenstadt Petra ist real und heutzutage die touristische Hauptattraktion Jordaniens (früher Teil des Vilâyet Hiyaz im syrischen Gebiets des Osmanischen Reiches). In den 1920er und 1930er Jahren erfolgte eine ganze Reihe von Ausgrabungen, die auch weiterhin noch oder wieder fortgesetzt werden. Erneut im Frühjahr des Jahres 2016 etwa wurde durch Luftbilder dort auch der Standort eines bisher nur vermuteten Opferplatzes wiederentdeckt. Petra dürfte also noch viele Geheimnisse bergen, und das heutige Petra weist wesentlich mehr Fundstellen auf, als aus den Aufzeichnungen des Schweizer Orientreisenden Burkhardts oder anderer zu entnehmen ist. Die beschriebenen Orte in dieser Geschichte sind sämtlich real. Die Fundstelle eines Königsgrabes bei der Westflanke des Jabal Madhbah ist allerdings eine reine Erfindung des Autors. Alle historisch fundierten Hintergründe in Bezug auf Nabatäer und Ägypter sind recherchiert und nach bestem Wissen wiedergegeben, in Bezug auf die „Fundstelle“ jedoch den dramaturgischen Notwendigkeiten angepasst.

Hymer Georgy

Prolog

Auf der Suche nach dem Königsgrab in der Felsenstadt Petra, in dem sich ein sagenhafter Pharaonenschatz verbergen sollte, waren Hadschi Halef Omar, Omar Ben Sadek und ich, Kara Ben Nemsi, in eine Reihe gefährlicher Abenteuer verwickelt worden. Inzwischen stand fest, dass hinter dem dort vermuteten Schatz verschiedene Gruppen her waren: Malek el Barujd und Ibrahim Nassur mit ihren räuberischen Beduinen zum Beispiel, die wir zuletzt in einem heftigen Kampf zurückgedrängt hatten. Welche Rolle spielte Nassar ad Taruk wirklich, der mit einigen Glücksrittern wieder zu uns gestoßen war? Konnten wir Ruben Van der Veen, einem Freund und Mitarbeiter des Schweizer Schatzjägers Konstantin Rügli und dessen Schwester Helena, vertrauen? Und war Abukar el Sayed wirklich der Verbündete, für den ich ihn hielt?

Obwohl es mir gelang, in der kleinen Garnisonsstadt Karak Soldaten für den Schutz des bunt zusammengewürfelten Ausgrabungskorps zu erbitten, schienen mir auch Yüzbaşı Huda und Mülazim Marcelin keineswegs geheuer. Deren nicht ganz zwanzig Männer waren wieder abgerückt und hatten uns unserem Schicksal überlassen. Ruben Van der Veen war es nun auch gewesen, der den Zugang zum Grabmal jenes geheimnisvollen Pharao an der Westflanke des Jabal Madhbah fand – ganz so, wie es in den sechzig Jahre alten Aufzeichnungen des Vorfahren Konstantin Rüglis, Anton, zu lesen stand.

Wir waren schlussendlich in das einem gewaltigen Labyrinth ähnliche Felsengrab eingedrungen und unter vielfältigen Gefahren bis zur untersten Ebene vorgedrungen. Dort stießen wir auf die versteckte Grabkammer, von der Anton Rüglis Aufzeichnungen ebenso erzählten wie früher einmal ein alter Einsiedler, der allerdings längst nicht mehr unter den Lebenden weilte. Den Weg zur Kammer hatte Ruben Van der Veen in seiner Ungeduld soeben freigesprengt. Voller Erwartung, was uns hinter den Steinen erwartete, die den Eingang zuvor verbargen, traten wir ein, während der Staub der Explosion noch abzog. Das Licht unserer Laternen und Fackeln erfüllte die gesamte Szenerie.

Der Raum, der sich hier anschloss, war in seinen Ursprüngen vollständig erhalten geblieben. Er besaß in etwa die Ausmaße von sechzig Metern im Quadrat bei einer Höhe von vielleicht vier Metern. Auch hier bestand alles ringsum aus massivem Fels, und die Wände verliefen alles andere als geradlinig. Sie waren schroff, scharfkantig und schillerten in rötlichen Tönen. Was wir allerdings ebenfalls in dem Raum erblickten, musste jedem Glücksritter das Herz aufgehen lassen. Es raubte uns allen den Atem!

Kapitel 1 - Die Feder ist mächtiger als das Schwert

Felsenstadt Petra, im Grabbau des Thutmosis V., Januar 1873

Der Raum, in dem wir uns wiederfanden, schien seit rund dreitausend Jahren nicht mehr betreten worden zu sein. Jedenfalls erweckte es diesen Anschein. Alles darin wirkte auf eine seltsame Weise konserviert. Es gab weder Staubfäden noch Spinnweben. Die Fackeln und Laternen in den Händen der Männer warfen ihren flackernden Schein auf den umgebenden Fels, der hierdurch den Eindruck von Lebendigkeit erzeugte. Bedrohlich, mystisch, faszinierend.

Tatsächlich mochten wohl alle für den Zeitraum von nicht weniger als dem Fünftel einer Stunde so da gestanden und mit ungläubigen Blicken bei offenen Mündern alles ringsumher intensiv in sich aufgenommen haben.

„Das ist ja phantastisch!“, platzte Ruben van der Veen, der Belgier, als Erster heraus, nachdem er sich wieder gefasst hatte.

„Unglaublich!“, gab Konstantin Rügli von sich. Helena fasste ihren Bruder fassungslos fest am Arm, schüttelte nur leicht bei offenem Mund den Kopf und war im Übrigen so gut wie sprachlos. „Du hattest recht, Konstantin!“, stammelte sie vor sich hin. „Oh Gott, du hattest recht!“

„Cáifù! Wúliàng de cáifù!“ – „Reichtum! Unermesslicher Reichtum!“, rief der Chinese begeistert, dessen Name Shān de érzi übersetzt ungefähr so viel bedeutete wie Sohn des Berges, was ich im Laufe des letzten Tages erst herausgefunden hatte. Vergessen schien seine Trauer um den Angehörigen, den er in der Auseinandersetzung mit Maleks Beduinen verloren hatte.

„Alkunz! Hadha hu alkunz“ – „Der Schatz! Das ist der Schatz!“, kam es von Abukar El Sayed nicht minder enthusiastisch.

Die meisten der ansonsten anwesenden Männer murmelten kaum verständliche, aber ausnahmslos begeisterte Worte. Auch mir verschlug es doch etwas die Sprache, denn das, was wir zu sehen bekamen, war in der Tat Großartiges. Ich begriff aber wohl als einer der Wenigsten bereits in diesem Augenblicke, was der Fund bedeuten mochte. Denn plötzlicher Reichtum hat noch niemals unbedingt zu Gutem geführt.

Der Raum, oder besser gesagt die kleine Halle, beherbergte in der Mitte einen großen Steinquader, der mit einer Platte abgedeckt war. Jener war von ähnlicher Gestalt wie derjenige, den wir auf der ersten Etage vorgefunden hatten. Allerdings gab es an diesem Quader eine wesentlich höhere Anzahl an feinen Verzierungen, an bildhaften Zeichen und Symbolen. Ringsumher auf Schemeln oder in Vertiefungen, die in die Wände gehauen waren, sowie auf der den Quader abdeckenden Platte, verteilten sich in einigermaßen ordentlicher Weise zahllose Kelche verschiedenster Größe aus Gold und Silber, und das derart, als habe sie erst gestern jemand dort abgestellt. Gefüllt waren sie bis an den Rand oder zum Teil auch gehäuft mit verschiedensten Edelsteinen, deren Feuer im Lichterschein erstrahlte. Dazwischen gab es nicht weniger wertvolle Gehänge und Ketten mit schweren Plaketten und Talismanen, sorgsam drapiert, als könne in jedem Augenblicke der Besitzer seinem Grabe leibhaftig entsteigen und seinen Anspruch geltend machen.

Es blitzte, es reflektierte, und wir waren alle gleichsam sofort in diesen eigentümlichen Bann gezogen worden. Ich selbst wurde erst so richtig wieder aus meiner eigenen Faszination gerissen, als einige der Glücksritter, die Nassar ad Taruk aus En Gedi mitgebracht hatte, heftig an den Geschwistern Rügli, van der Veen und mir vorbeidrängten. Sie stürzten sich förmlich auf all die Gegenstände. Das hier überstieg offenbar ihre kühnsten Erwartungen. In einer Mischung aus Habgier und Ungeduld wollten sie so schnell so viel wie möglich davon an sich raffen. Es mutete schließlich an wie auf einem Basar zur Hauptgeschäftszeit. Alles sprach durcheinander, hier und dort gab es gar ein kurzes Handgemenge um die womöglich wertvollsten Stücke. Einige der Kelche wurden dabei umgeworfen und ergossen ihren Inhalt über den Boden, aber es scherte niemanden; es stand ja noch genügend griffbereit umher.

„Nur die Ruhe!“, hörte ich Abukar El Sayed lauthals bestimmen. „Es bekommt ein jeder denselben Anteil davon!“ Er musste sich mehrfach wiederholen und ein paar Streithähne mit Gewalt voneinander trennen, bis er sich den üblichen Respekt verschafft hatte.

Ich griff nicht ein; mir war die Rangelei zuwider. Allerdings bemerkte ich durchaus, dass auch Halef, der unweit neben mir stand, einen gewissen gierigen Blick bekam, als er des Reichtums gewahr wurde, der sich hier offenbarte. Er sah kurz zu mir herüber und wollte etwas sagen, doch ich schüttelte leicht den Kopf. Mein Freund verstand mich auch ohne Worte, aber ich merkte, dass er innerlich hin- und hergerissen davon war, sich ebenfalls einiger wertvoller Steine zu bemächtigen, die als Grabbeigabe hier zurückgelassen worden waren. Er konnte sich nur mühsam im Zaume halten, und ich konnte es verstehen. Das, was hier an Kostbarkeiten offen herumlag, reichte aus, das Volk der Haddedihn jahrzehntelang zufriedenstellend zu ernähren. Er musste nur die Hand danach ausstrecken.

„Ich gehe nach oben, Sihdi!“, sagte Halef zu mir. „Vielleicht kann ich Omar bei der Wache ablösen.“ Es schien mir ersichtlich, dass er sich hier unten nicht mehr länger selbst in Versuchung führen lassen wollte und daher das Weite suchte. Ich ließ ihn ziehen.

Derweil spitzte sich die Situation zu. „Wieso Anteil?“, kam es aus dem Munde des Belgiers. Van der Veen schien äußerst empört, ließ die sich da noch balgenden Abenteurer aber gewähren und überließ Abukar die Wiederherstellung der Ordnung. „Wir haben euch nie einen Anteil versprochen. Und den Leuten, die Nassar ad Taruk mitgebracht hat, erst recht nicht!“

„Du solltest den Männern lieber ihren Anteil lassen, Ruben. Kara Ben Nemsi hat mich schon gewarnt, dass es so weit kommen würde“, meinte jedoch Konstantin Rügli mit überzeugter Stimme.

„Aber sie wurden doch bezahlt. Der Vertrag sieht keinerlei Beteiligung vor!“, murrte der Belgier weiter. „Mit Taruk und seinen Leuten haben wir nicht mal einen. Es war auch nicht abgesprochen, dass du weitere Männer mitbringst!“, fluchte van der Veen.

„Lass sie gewähren!“, forderte Rügli jedoch unbeirrt erneut. „Du weißt, dass wir nicht deshalb hergekommen sind!“, fügte er dann geheimnisvoll hinzu. „Zumindest nicht nur deshalb!“

*

„Können wir es öffnen?“, fragte Konstantin Rügli, nachdem sich die entstandene Aufregung gelegt hatte. Er leckte sich aufgeregt mit der Zungenspitze unterhalb seines schmalen Bärtchens quer über die Oberlippe.

Die meisten Männer waren inzwischen damit beschäftigt, den vorgefundenen Schatz halbwegs gesittet unter Abukars misstrauischer Aufsicht hinaufzubringen, in die Räume der obersten Etage. Dies, um ihn von dort aus später bequemer auf einen vorhandenen Wagen und Pferde zu verladen und abzutransportieren. Das würde sicher weitere Probleme aufwerfen, denn alle Wagen gehörten ja Rügli, sie waren sein Eigentum. Zudem warteten mit ziemlicher Sicherheit Malek el Barujds räuberische Beduinen nur darauf, dass wir das leicht zu verteidigende Felsplateau an der Westflanke des Jabal Madhbah verließen. Jedoch war dies nicht der Zeitpunkt, darüber genauer nachzudenken. Die Situation hier vor Ort war immer noch angespannt genug.

Rügli selbst und dessen Schwester beteiligten sich nicht an der Bergung. Nur zwei weitere Männer aus seinem Team außer van der Veen, die er aus Europa mitgebracht hatte, taten es ihm gleich, und harrten aus. Ich wusste, dass es sich bei diesen um einen Franzosen namens Esthète und um einen Italiener, der auf Dottore Giorgio hörte, handelte. Beides waren gefühlsmäßig eher wissenschaftliche Archäologen als Schatzsucher. Im Verlauf der Reise waren sie nicht besonders auffällig gewesen. Speziell bei den kämpferischen Auseinandersetzungen hielten sie sich sehr zurück, wodurch sie unverletzt blieben. Man konnte das Feigheit nennen oder aber auch Wissen um die eigene physische Unterlegenheit in einem Faustkampf. Der rundgesichtige Franzose trug eine Baskenmütze unter leicht lockig darunter hervordringendem Goldhaar. Er war nicht sonderlich groß gewachsen. Der Italiener mit einem langen Gesicht und spitzem Kinn benutzte keine Kopfbedeckung, sondern hielt sein strähniges langes Haupthaar zu einem groben Zopf im Nacken zusammengebunden. Seine Statur war länger und breiter, aber nicht muskulös, sondern eher vom guten Essen gebildet, was ihn nicht wirklich dick machte.

„Was öffnen?“, fragte ich, das Treiben, bei dem Abukar weiterhin für eine gewisse Ruhe sorgte, nun etwas gelassener verfolgend.

„Das Grab. Das Grab natürlich!“, rief Rügli aufgeregt.

„Ihr wollt es öffnen?“

„Natürlich will ich es öffnen. Deswegen bin ich hergekommen. Deswegen sind wir hergekommen.“ Er bezog sich in erster Linie auf seine Schwester. „Die Frage ist nur, ob wir es so einfach tun können.“

„Aber, der Schatz!“, mischte sich van der Veen allerdings erneut ein und deutete auf all das, was gegenwärtig noch in den Nischen verteilt war. In der anderen Hand hielt er einen Kelch, der bis zum Rand mit Rubinen gefüllt war, allein schon ein Vermögen wert! Zwei oder drei Steine purzelten daraus hinab auf den Boden, als er ihn etwas schräg in der Luft hielt. Er beachtete es nicht, niemand beachtete es. Andernorts hätten sich sofort gierige Leiber darauf gestürzt, doch hier gab es Rubine und Smaragde im Überfluss.

„Der Schatz? Du meinst, es sei mir tatsächlich um all das Gold, das Silber und die Edelsteine hier gegangen? So wie all den anderen?“

„Nicht?“, fragte van der Veen. Die Gier stand in seinen Augen.

„Nein!“, sagte Rügli bestimmt. Freilich, auch er war fasziniert gewesen vom Anblick all des Reichtums, der hier verborgen war. Doch nun hatte er seine Sicherheit wiedergewonnen. Seine Schwester sah ihn unverwandt an. „Das hier“, fuhr er fort und machte mir der Hand eine umfassende Geste, „ist lediglich ein Almosen im Vergleich mit dem, was hier wirklich zu finden ist.“

„Worum geht es Euch denn dann, Herr Rügli?“, fragte ich misstrauisch. Irgendetwas gefiel mir nicht. Ganz und gar nicht!

„Mir geht es um den Sarkophag.“ Der Schweizer deutete mit einer Hand auf den Quader in der Mitte, dessen Platte nun bereits von den vormals darauf abgestellten Gegenständen befreit war. „Mir ging es von Anfang an um den Sarkophag. Aber das habe ich natürlich niemandem gesagt.“

„Was glaubt Ihr darin zu finden, außer den sterblichen Überresten von Thutmosis dem Fünften?“, fragte ich.

Er dachte einen längeren Moment nach, bevor er antwortete, und währenddessen immer weitere Teile des vorgefundenen Schatzes hinaustransportiert wurden.

„Die Schriften von Siatum!“, sagte er dann bedächtig.

„Die Schriften von wem?“

„Siatum. Der Wesir von Thutmosis dem Fünften. Einer seiner Wesire zumindest. Der Oberwesir möglicherweise. Dessen Grab war es, das wir auf der oberen Etage gefunden haben.“

„Ich war dabei. Es war leer. Und Euch sagte der Name etwas?“

„Anton Rügli, mein Vorfahr, hat ihn ebenfalls in seinen Aufzeichnungen erwähnt.“

„Das würde bedeuten, dass Euer Vorfahr hier gewesen ist. Hier! Nicht nur in Petra. Sondern hier auf diesem Felsplateau und in genau diesem Grab. Mit oder ohne Burkhardt. Oben, bei Siatums Sarkophag.“

„Das ist den Aufzeichnungen nach durchaus anzunehmen.“

„Und was hat es mit diesen Schriften auf sich, von denen Ihr sprecht?“

„Anton Rügli hat seinerzeit eine dieser Schriften gefunden. Eine Papyrusrolle, einen verwitterten Teil einer Papyrusrolle, um genau zu sein. Die Grabräuber, die lange zuvor Siatums Grab geplündert hatten, müssen das wohl zurückgelassen haben. Vielleicht hatten sie es ja sehr eilig.“

„Und Anton Rügli hat jenen Rollenschnipsel an sich genommen, ohne seinem guten Freund Burkhardt etwas davon zu sagen.“

„Kann sein. Vielleicht tat er es auch in dessen Einverständnis. Wir werden es möglicherweise nie erfahren. Beide sind seit Ewigkeiten tot, und in den Veröffentlichungen Burkhardts war darüber nichts zu finden.“1

„Und was stand darauf zu lesen? Auf jenem Papyrus, meine ich.“

„Das weiss ich auch nicht!“, sagte der Schweizer und zuckte mit den Schultern. Aber irgendwie konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er in Wahrheit eine ganze Menge mehr wissen musste. Der Pharaonenschatz war nur ein Köder gewesen. Ein Köder, um die Expedition zu finanzieren, da war ich nun ziemlich sicher. Hinter was war Rügli her? Ich blickte ihn an, ließ aber die diesbezügliche Frage unausgesprochen. „Öffnen wir es!“, meinte er erneut, ohne weiter auf meine Frage einzugehen. Dann trat er einen Schritt vor, um selbst mit Hand anzulegen. Esthète, Dottore Giorgio und auch van der Veen gesellten sich zu ihm, doch waren noch zwei weitere Männer vonnöten, die schwere Steinplatte, die den Quader bedeckte, zu bewegen.

Ich selbst hielt mich zurück. Mein Bedürfnis, mich an der Entweihung der letzten Ruhestätte eines ägyptischen Pharao direkt zu beteiligen, hielt sich in Grenzen. Mein Gewissen machte sich bemerkbar. Ich hatte Rügli und sein Korps hierher geführt. Natürlich hätte ich wissen können, nein, wissen müssen, wo und wie das alles endet. In einem Grabraub! Nichts anderes fand hier statt! Denn zweifellos würde keines der Stücke in irgendeinem Museum landen. Und wenn es auch Rügli nicht vorrangig um all das Gold, das Silber und die Edelsteine ging, die von den Abenteurern in Besitz genommen wurden, so war es dennoch auch ihn betreffend ein Grabraub. Er besaß keine Lizenz. Was er tat, war mit keiner hiesigen Behörde abgesprochen!

Mit vereinten Kräften gelang es den sechs Männern, die gewaltige Grabplatte über eine Kante beiseite zu schieben. Schließlich bekam sie derart viel Überhang, dass sie zu einer Seite herabfiel und in drei Teile zerbarst, beinahe wie ein böses Omen. Dottore Giorgio gelang es gerade eben noch so, zur Seite zu springen, damit sie nicht auf seinen Füßen landete. Er wandte sich zum geöffneten Sarkophag hin und bekreuzigte sich.

„Santa Madre di Dio! – Heilige Mutter Gottes!“, gab er dabei mit heiserer Stimme von sich. Der Franzose hingegen, der weit genug vom Malheur entfernt stand, gab nur einen unchristlichen Fluch von sich.

Einen Moment lang harrten wir abermals schweigend aus, nur unterbrochen vom Erscheinen und Wiederverschwinden einiger Männer, die weitere Schatzstücke aus den Nischen an sich nahmen, ohne uns weiter zu beachten. Nur einer von ihnen gab sogar einen abfälligen Kommentar der Art von sich, dass er sich darüber wundere, wie wir uns verhielten, wo doch der Reichtum vor uns läge. Letztlich aber war es ihm egal, da dann, wie er sich ausdrückte, sein Anteil wohl umso größer ausfiele.

In dem klobigen Quader befand sich ein kleinerer Sarkophag, der schon eher dem entsprach, was man in einem ägyptischen Grabmal erwartete. Das, was wir dort sahen und Rügli als Totenlade bezeichnete, hatte in etwa den Umfang und das Aussehen einer übergroßen stilisierten menschlichen Gestalt. Sie war vielleicht etwas mehr als zwei Meter lang, vornehmlich goldener und purpurner Farbe und besaß ein schmuckvoll-schönes, beinahe weibisches Antlitz. Über dem Kopfende befand sich etwas, das man als hedjet2 bezeichnen mochte. Allerdings war dieser hier ebenfalls in Gold und Purpur gehalten. Die erhaben auf dem Gehäuse angebrachten Armdarstellungen lagen überkreuz vor der Brust. In den goldenen Händen befand sich zur einen eine im Material ausgeprägte Schriftrolle und in der anderen etwas, das man als herrschaftliches Zepter bezeichnen mochte.

„Er ist nicht aufgestellt. Wieso hat man ihn eigentlich nicht aufgestellt?“, fragte van der Veen ein wenig irritiert.

„Was meint Ihr?“

„Die Ägypter vor dreitausend Jahren pflegten ihre Toten im Sarkophag aufrecht stehend aufzubewahren. Dieser hier wurde aber im Liegen aufgebahrt, und noch dazu in einer zweiten zwar geschmückten, für einen hohen König jedoch eher unscheinbaren äußeren Hülle.“

„Du meinst, das hier sei nicht Thutmosis?“, fragte Rügli.

„Ich bin mir nicht sicher“, entgegnete van der Veen. „Ich habe ja oben schon gezweifelt. Andererseits, die ganzen Beigaben ringsum sprechen für einen bedeutenden Herrscher. Aber das Ganze hier entspricht eben nicht einem üblichen ägyptischen Königsgrab.“

Das, was sich an Wertvollem im materiellen Sinne in der Gruft befunden hatte, war nun allerdings bereits gänzlich verschwunden. Die Männer hatten schnell gearbeitet. Abukar El Sayed trat zu uns hin, ebenfalls nun mit einem unbestimmten Leuchten in seinen Augen. „Fertig. Es ist alles oben in der Kammer. Sie müssen es nur noch auf den Karren verladen“, sagte er.

„Und was soll das bedeuten?“, fragte Rügli. „Die Karren gehören mir!“

„Dass die Männer übereingekommen sind, von hier so schnell wie möglich zu verschwinden. Ohne Blutvergießen werden wir sie nicht daran hindern können.“

„Sie alle wurden bezahlt, mich hier zu unterstützen! Auch, um für die Sicherheit der Ausgrabungen zu sorgen!“, protestierte der Schweizer. Dann fügte er, mit dem Zeigefinger auf Abukar deutend hinzu: „Du auch!“

„Wir wurden bezahlt bis zu dem Augenblicke, als wir den Schatz vorfanden“, gab dieser langsam von sich. „Über den Zeitraum danach wurde gar nichts vereinbart.“

„Es wurde auch nicht vereinbart, dass ihr eine Beteiligung an dem Schatz erhieltet. Gleichwohl habt ihr euch bereits alles genommen.“

„Wer hätte uns denn aufhalten sollen? Aber keine Sorge, ihr erhaltet denselben Anteil wie alle Männer!“

„Du willst sie begleiten?“

„Das allerdings weiß ich noch nicht genau. Vielleicht gibt es ja hier noch viel mehr zu finden“, gab er mit gewissem Unterton von sich und warf erst einen Blick auf die Totenlade und danach einen Blick auf Rügli. Mir entging nicht, dass dieser es kommentarlos im Raume stehen ließ und zu seinen eigenen Fußspitzen herabsah. Was wusste er? Was wusste Abukar? Ich sollte es in Erfahrung bringen!

„Ich sehe, nun zeigst du wieder dein altes Gesicht, Abukar El Sayed!“, mischte ich mich ein. „Habe ich dich nicht einen Freund genannt? Könnte ich mich in dir getäuscht haben?“ Dabei erwartete ich, dass er es auf eine neuerliche Auseinandersetzung abgesehen hatte, doch er blieb erstaunlich ruhig.

„Nein, Kara Ben Nemsi! Ich bin es nicht, der sich hier die ganze Zeit über verstellt hat“, gab der Ägypter von sich. Sein Blick wich dem Meinen nicht aus, als ich ihn scharf musterte.

„Sondern?“, fragte ich betont scharf.

„Mir war schon in Jaffa bewusst geworden, dass der Rügli Effendi noch andere Absichten verfolgt, als jene, hier einen Schatz zu finden. Er hatte die Absicht, den Sarkophag des Königs zu entweihen!“

„Was weißt du denn über den König hier?“, meldete sich der Schweizer selbst zu Wort.

Abukar wandte den Kopf in dessen Richtung, aber ich bemerkte, dass er dabei aus den Augenwinkeln heraus durchaus auch die anderen im Raume beobachtete. „Vielleicht viel mehr, als Ihr es erahnt. Ich bin schließlich Ägypter!“, antwortete er.

„Du bist ein Großmaul! Und das wirst du auch immer bleiben“, wurde Abukar nun von van der Veen angefahren. Der Belgier hatte die Pistolentasche an seinem Gürtel geöffnet und die Hand am Kolben. Doch Rügli gab ihm mit einer Hand und leichtem Kopfschütteln Zeichen, sich zu beherrschen, was allerdings beiden sichtlich schwerfiel. Möglicherweise war dies besser für den Belgier, denn mir war wiederum klar, dass Abukar leichtes Spiel mit ihm haben würde, falls es hier unten zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam.

„Also?“, fragte Rügli allerdings, mindestens so scharf wie ich zuvor.

„Als Ihr in Jaffa die Leute anwarbt, um mit Euch hierher zu ziehen – glaubt Ihr, es sei ein Zufall gewesen, dass Ihr dabei auf mich gestoßen seid?“, fragte Abukar zurück.

„War es keiner?“

„Ich bin Euch bereits gefolgt, seitdem Ihr Kairo verlassen habt, um Euch mit Eurer Schwester zu treffen.“

„Du bist mir von Kairo her gefolgt? Ich habe dich nie bemerkt!“

„Ja. Euch und dem Sajid van der Veen dort“, bestätigte Abukar, ohne weiter darauf einzugehen, warum er nicht bemerkt worden war. Aufgrund seiner Statur und seines sonst üblichen Gehabes musste er eigentlich auffallen. Mir kam in den Sinn, dass sein Auftreten zu Beginn der Reise in Jerusalem vielleicht nur gespielt gewesen war. Sehr schnell hatte er ja nach der Auseinandersetzung mit mir klein beigegeben und hoch und heilig versprochen, ein besserer Mensch zu werden. Was steckte wirklich dahinter?

„Aus welchem Grunde bist du uns gefolgt?“, hakte Rügli allerdings nach.

„Ich erfuhr in Kairo von Euren Absichten, hierher zu gehen, um das Vermächtnis Eures Vorfahren anzutreten. Zunächst war es freilich ebenfalls der Schatz, der mich reizte“, behauptete Abukar. „Aber nach und nach bekam ich heraus, warum Ihr wirklich hierher wolltet.“

„Da bin ich ja mal gespannt.“

„Wegen der Schriftrollen von Siatum.“

„Ein paar Worte, die du hier erst aufgeschnappt hast, und die für dich nicht die geringste Bedeutung haben!“, tat es van der Veen mit einer wegwerfenden Handbewegung ab und lachte kurz auf. Die Hand hatte er aber vom Pistolenkolben genommen, was mich etwas beruhigte.

„Was hat es mit diesen Schriftrollen auf sich, Herr Rügli?“, fragte ich bedächtig. Mir bereitete durchaus Sorge, dass die Situation hier unten tief im Inneren des Grabes womöglich eskalieren konnte. Auch mir hatte der Schweizer schließlich aufgetischt, dass es um einen sagenhaften Pharaonenschatz ginge. Den hatten wir tatsächlich gefunden. Aber hatten wir ihn wirklich gefunden? Ging es wirklich um das rein Materielle? „Ihr spracht vorhin von Eurem Vorfahr, der eine Schriftrolle oder einen Rest davon mit sich genommen habe, aber Ihr strittet ab, deren Inhalt zu kennen.“

„Ich habe nicht abgestritten, den Inhalt zu kennen. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht weiß, was er bedeutet.“

„Aber dennoch haltet Ihr ihn für immens wichtig.“

„Ich halte ihn für einen Hinweis.“

„Für einen Hinweis? Was für einen Hinweis?“

„Einen Hinweis darauf, welches Geheimnis sich hinter dieser Stadt verbirgt. Ein Geheimnis, seit biblischen Zeiten bewahrt, weitergegeben von Kultur zu Kultur. Von den Ägyptern wiederentdeckt, von den Nabatäern verheimlicht, von den Arabern verzweifelt gesucht, von den Kreuzrittern gefürchtet, von den Muselmanen verehrt!“, gab Rügli bedeutungsvoll von sich.

„Aber um was es dabei genau geht, das wisst Ihr nicht.“

„Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Anton Rügli es für so bedeutend hielt, dass er den Besitz der Schrift bis zu seinem Tode geheim hielt und niemandem davon erzählte. Es war mehr ein Zufall, dass ich darauf gestoßen bin. Einen ersten weiterführenden Hinweis fand ich damals, nachdem man das verschollene Grab Burkhardts wiederentdeckte,3 und ich mit ein paar Herrschaften ins Gespräch kam, die dessen Veröffentlichungen gelesen hatten.“

Ich warf einen kurzen Blick in den offenen schlichteren Sarkophag, in dem sich die golden-purpurne Totenlade befand.

„Aber hier ist nichts. Außer einer dreitausend Jahre alten königlichen Leiche“, bemerkte ich sarkastischer, als es meine eigentliche Absicht war. „Was glaubtet Ihr, hier zu finden?“

„Weitere Papyrusschriften natürlich. Abukar hat da schon Recht. Aus der einen, die ich bei den Sachen Anton Rüglis gefunden habe, geht zumindest hervor, dass es noch mehr davon geben muss. Viele mehr!“

„Wie kommt Ihr darauf?“

„Es handelte sich bei dem Rollenfragment womöglich um einen Auszug der Dienstanweisungen eines Wesirs. Allerdings waren sie nicht in ägyptischer Hieroglyphenschrift verfasst, und es ließ sich nur sehr wenig entziffern, selbst von den erfahrensten Ägyptologen.“

„Wenn aber das in der obersten Etage doch das Grab jenes Siatum war, und Anton Rügli dort jene Schriftrolle fand, die er mit sich nahm, so ist doch eher zu vermuten, dass dort auch die übrigen Rollen von dort verschwunden sind. Woraus zieht Ihr den Schluss, dass sich weitere Rollen hier unten befinden müssen, in der Grabkammer des Pharao?“

„Die Logik, mein lieber Kara Ben Nemsi. Die reine Logik!“ Er unterbrach sich einen Moment, strich über sein Bärtchen und fragte dann: „Seid Ihr mit den ägyptischen Dynastien und den Aufgaben eines Wesirs vertraut?“

„Eines ägyptischen Wesirs?“

„Ja.“

„Ich kenne den Titel und die Bedeutung eines Wesirs im hiesigen Raume. Dort war und ist er, in den Reichen der Seldschuken, der Ghaznawiden in Persien, also im Osmanischen Reich, bei den Safawiden und im Mogulreich, der zweite Mann im Staate, nach dem eigentlichen Herrscher. Deswegen heißt er auch Großwesir oder einfach nur Der Erste. Der Titel bedeutete früher noch viel größere persönliche Ehren, als er es heute noch tut. So wurden etwa den Großwesiren des Osmanischen Reiches auch bei gewöhnlichen Anlässen als Rangabzeichen fünf, den Wesiren drei Tugh4 vorangetragen. Diese alten Bräuche wurden allerdings von Sultan Mahmud II. irgendwann in den Zwanziger oder Dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts abgeschafft.“

Rügli nickte anerkennend. Dann meinte er: „In Ägypten gestaltete es sich etwas anders.“ Er wandte sich an den Belgier: „Erklär du es ihm, Ruben.“

Van der Veen ließ sich nicht lange bitten, behielt aber selbst Abukar dabei im Auge. „In der Wissenschaft, die sich mit Ägypten befasst, wird der Titel Tjati mit Wesir übersetzt!“, begann er. „Das Amt war schon in Altägypten bekannt. Es handelte sich auch dort um den ersten und obersten Beamten, welcher der zweite Mann im Staat nach dem Pharao war. Im Alten Reich und im Mittleren Reich Ägyptens gab es jeweils eigentlich nur einen solchen Wesir.“

„Eigentlich?“

„Es ist noch nicht weiter erforscht.“

„Aber?“

„Im Neuen Reich gab es für Oberägypten, also von Abu Simbel bis über Abydos hinauf nach Tell-El-Amarna, das sogenannte schmale Land, sowie für Unterägypten, das Nildelta, jeweils einen eigenen Wesir. Diese Zweiteilung des Amtes gilt inzwischen als wissenschaftlich gesichert, auch wenn man in Teilen unserer Fachwelt darüber noch diskutiert.“

„Zwei Wesire. Interessant für Völkerkundler. Und?“

„Die Wesire galten in Ägypten als eine Art oberste Minister. Sie erfüllten im Alltäglichen Aufgaben, die dem Pharao gebührten, und mussten diesem stetigen Bericht erstatten. Sie kontrollierten den gesamten Beamtenapparat und waren für die Steuereinnahmen zuständig. Die Wesire hatten die Aufsicht über das Militär, sie rekrutierten Soldaten, sie verfügten über den Handel mit den Nachbarn, sie waren Bauherren, ranghöchste Richter, und so weiter, und so weiter, in Personalunion. Daneben mussten sie auch Naturereignisse wie den Aufgang des Sirius oder die Nilschwemme melden, also alles, was in irgendeiner Weise praktischen oder mystischen Hintergrund besaß.“

„Eine ebenso verantwortungsvolle wie vielfältige Aufgabe.“

„Und eine sehr mächtige.“

„Ja. Aber was hat das damit zu tun, dass Ihr die weiteren Rollen im Grab des Pharao glaubt, und nicht zusammen mit allem Übrigen aus dem Grab des Wesirs verschwunden?“

„Darauf komme ich noch.“

„Na schön. Es gab also zwei Wesire. Einen für den nördlicheren und einen für den südlicheren Teil Ägyptens.“

„Ja, genau! Aber was war mit den Ländereien hier, nach dem Feldzuge von Thutmosis dem Dritten um das östliche Mittelmeer herum?“

„Sie fielen in den organisatorischen Bereich des Wesirs für den Norden, nehme ich an – also für Unterägypten, und waren diesem tributpflichtig.“

„Das ist die gegenwärtige wissenschaftliche Meinung“, gab van der Veen herablassend von sich.

„Naheliegend. Ihr seid aber nicht dieser Auffassung?“

„Ich glaube vielmehr, dass es noch einen dritten Wesir gab.“

„Einen dritten Wesir?“

„Ja. Einen dritten Wesir, der allein für diese neuen Ländereien zuständig war. Zumindest eine Weile lang.“

„Siatum!“

„Siatum. Nicht unter Thutmosis dem Dritten, freilich. Wohl aber eben später.“ Ruben van der Veen nickte, währenddessen er dies in völliger Selbstüberzeugung von sich gab. „Ich wusste nichts Genaueres von Siatum“, behauptete der Belgier, „bis ich oben bei dem Sarkophag die Schriftzeichen entzifferte. Wesir im Reiche von Thutmosis dem Fünften, Ihr erinnert euch.“

Natürlich tat ich das. Es war ja noch nicht allzu lange her. „Und was schlussfolgert Ihr nun aus diesen Erkenntnissen?“, fragte ich ihn.

„Genau gesagt steht dort oben auf Siatums Grab zu lesen: Imi-ra nut, tjati“, antwortete er eher indirekt.

„Imi-ra nut“, überlegte ich daher laut. „Das bedeutet so viel wie Vorsteher. Vorsteher der Stadt. Vorsteher der Stadt Petra?“

„Genau!“

„Vorsteher der Stadt und Wesir, das sind aber doch wohl zwei verschiedene Titel! Aufeinanderfolgende Titel. Jemand also, der vom Vorsteher der Stadt zum Wesir aufgestiegen ist.“

„Deswegen gehe ich davon aus, dass jener Siatum vom Posten eben des Vorstehers von der Stadt Petra zum Dritten Wesir aufgestiegen ist.“

„Gut. Angenommen also, es handelt sich bei Siatum um selbigen Mann, der diese bemerkenswerte Karriere gemacht hat.“

„Nach der Grabinschrift oben zu urteilen kann daran kein Zweifel bestehen, wenn man unsere Funde hier hinzuzählt.“

„Schön. Noch mal: Angenommen, es ist so, wie Ihr denkt. Zu welchem Schluss führt Euch das? Im Hinblick auf die Schriftrollen, die Ihr sucht?“

„Die Schriften des höchsten Beamten im Ägyptischen Reich östlich des Mittelmeeres dürften einigen Aufschluss geben über das Leben hier zu jener Zeit. Es handelt sich dabei um Berichte, die Siatum seinem Herrn angefertigt hat. Deshalb müssten sie hier bei dem Pharao aufzufinden sein, nicht oben bei dem Wesir. Wenn das zutrifft, sollten sie noch hier irgendwo sein, denn die Grabkammer hier unten war unberührt. Diese Schriften dürften auch genaue Hinweise enthalten auf weitere verloren gegangene Orte in diesem Labyrinth aus Felsen, die es zu entdecken gilt.“

„Weitere Schätze?“, fragte ich skeptisch. „Gold, Silber, Edelsteine?“

„Wenn das, was wir hier vorgefunden haben, die Grabbeigaben eines ägyptischen Herrschers sind, so könnt Ihr Euch denken, wie unglaublich reich diese Stadt einst gewesen sein muss. Und zwar lange Zeit, bevor die Nabatäer kamen.“

„Ihr meint, es müsse noch mehr geben. Ihr wollt nach weiteren Schätzen graben.“

„Ich bin überzeugt davon, dass es noch mehr gibt. Viel mehr! Das, was die Männer dort hinausgeschafft haben, ist, entschuldigt, wohl nicht viel mehr als ein Almosen. Es sollte nur der weiteren Finanzierung dienen. Wenn meine Annahme stimmt, dann befinden wir uns hier im Zentrum eines der größten Schätze der Menschheitsgeschichte, vergleichbar mit teocuitlatl ...“

„Heiliger Scheiße?“, versuchte ich lächelnd zu übersetzen und seinen Redefluss zu unterbrechen.

„Dem Kot der Götter! Genau. Gold, Kara Ben Nemsi. Gold! Unermesslich viel Gold. Mehr Gold, als sich selbst Cortez es je erträumt hat, als er die Azteken besiegte. Aber auch anderes. Vielleicht Wissen. Überlieferungen. Die Geschichte der Völker. Aber ja, auch materieller Reichtum.“

„Ich mache mir nichts aus solcherlei Reichtum“, bemerkte ich eher abfällig.

„Als Schatzräuber habe ich mir Euch ohnehin nie vorstellen können, Kara Ben Nemsi!“, sagte van der Veen lächelnd, fast mitleidig. „Ihr habt uns hierher geführt, und dafür sind wir Euch sehr dankbar. Wusstet Ihr eigentlich, dass ich es war, der Konstantin in Jerusalem auf Euch aufmerksam gemacht hat?“

Ich blickte Rügli kurz an, aber er schwieg. „Die Schatzsuche hätte Herrn Rügli beinahe das Leben gekostet. Und seiner Schwester ebenso!“, bemerkte ich.

„Ohne Risiko ist nichts zu holen!“, meinte der Belgier lakonisch. „Und Konstantin will es genauso, wie ich es will. Wir benötigten jemanden, dem wir absolut vertrauen konnten. Daher nochmals, unseren tiefen Dank!“

Ich erkannte, dass eine stillschweigende Einigkeit unter all den anderen Anwesenden hier herrschte. Freilich, ja, ich hatte sie letztlich hierher geführt. Nach Petra. Den Schatz hatten sie ohne meine direkte Mitwirkung gefunden, nachdem wir die Stadt einmal erreichten. Wenn Maleks Leute erfuhren, um was es in Wahrheit ging, würden sie nicht mehr zu halten sein. Rügli und die Glücksritter bekamen hier sicher nicht einen einzigen Stein hinaus, ohne dass man sie überfallen würde. Geschweige denn würden sie ganz Petra in ein Grabungsfeld umwandeln können, ohne dass sich andere für die Entdeckungen interessierten. Zumindest nicht ohne Unterstützung durch die osmanische Administration – oder durch eine andere.

„Noch habt Ihr die Schriftrollen aber nicht gefunden“, wandte ich ein.

„Ich bin sicher, sie sind hier“, entgegnete Rügli. Dann wandte er sich an die Umstehenden: „Holt die Totenlade heraus!“, befahl er. Es war von drei Männern problemlos zu bewerkstelligen, und alsbald stand sie an eine der nun kahlen Wände gelehnt. Van der Veen hatte bei der Gelegenheit ein Messwerkzeug in den Händen und bestimmte ein paar Längen und Tiefen innerhalb und außerhalb des Steinquaders, in dem sich die Lade befunden hatte. Der Quader wirkte nun wie eine überdimensionale wasserlose Wanne.

Der Belgier nickte siegesgewiss. „Außen höher als innen. Eine halbe Elle, mindestens, und ich weiß nicht, ob es nicht noch tiefer in den Boden hinab geht. Es muss ein geheimes Versteck unter dem inneren Boden geben.“

„Ist denn irgendein Mechanismus erkennbar?“, fragte Rügli neugierig, und trat direkt heran.

„Nein. Möglicherweise wurde alles einfach nur sehr sorgfältig zugemauert. Die Rillen und kleinen Ritzen lassen darauf schließen.“ Er deutete während der Erklärung auf das Innere, und alle sahen dorthin.

„Mörtel?“, fragte Helenas Schwester dazu, beinahe ungläubig. Sie hatte die ganze Zeit über geschwiegen und alle blickten zu ihr hin, als sie nun plötzlich sprach.

„Puzzolane5!“, erklärte van der Veen.

„Du meinst, das sei phönizischen Ursprungs?“

„Die Stadt Petra kannte viele Geheimnisse. Möglich, dass wir hier auf eine die Kulturen übergreifende Entwicklung gestoßen sind. Erinnert euch, dass die phantastischen Portale der Grabmale dort draußen sowohl römische wie hellenistische Merkmale aufweisen, aber wohl von den Nabatäern stammen.“ Er unterbrach sich einen Moment und klopfte dabei mit den Knöcheln seiner Faust auf den Mörtel und das umgebende Gestein des Sarkophags. „Jedenfalls ist das Zeug steinhart“, kommentierte er dann. „Mit den Spitzhacken brauchen wir ewig und laufen Gefahr, etwas zu zerstören, was sich darunter verbirgt.“

„Dann nehmen wir die Steinbohrer“, vernahm ich Rügli, der es einmal mehr an Ungeduld nicht missen ließ. Der Schweizer schickte den Franzosen und den Italiener los, das benötigte Werkzeug zu holen. Während wir auf deren Wiederkehr warteten, drehte sich die Unterhaltung um das, was man hier zu finden hoffte. Auch ich selbst war nun zugegebener Maßen sehr gespannt.

„Die Männer wollen aufbrechen!“, sagte Dottore Giorgio, als die beiden wenig später mit den Steinbohrern zurückkamen. „Sie halten uns für verrückt, hierbleiben zu wollen, nun, wo der Schatz geborgen ist.“

*

Aufgrund der Nachricht von Dottore Giorgio stiegen Abukar, Rügli, van der Veen und ich selbst hinauf, um mit den Männern zu reden. Dort stieß ich auch wieder auf Halef. Er hielt seine Flinte in den Händen und meinte, dass Omar sich noch nicht habe ablösen lassen wollen und ihn zurückgeschickt habe. Dabei sei er auf die Männer gestoßen, die aufbrechen wollten. Die Männer Taruks und auch einige, die zu Rüglis ursprünglichem Aufgebot gehörten, hatten in der Tat inzwischen wohl den gesamten Schatz auf einem Wagen und in den Packtaschen ihrer Pferde verstaut und schienen bereit, uns unverzüglich zu verlassen. Taruk selbst war nicht dabei, er war zu verletzt, als dass er sich auf eine beschwerliche Reise hätte begeben können. Ich gab Halef ein Zeichen, die Waffe zu senken, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Allerdings machte mir van der Veen einen Strich durch diese Überlegung.

„Was ist hier los?“, rief van der Veen. Er hatte seine Pistole gezogen und feuerte einen Schuss in die Luft, um sich Gehör zu verschaffen. Das war ein Fehler, denn einen Moment später hatten alle ebenfalls ihre Waffen hervorgeholt und richteten sie auf uns. Wir blickten in die Mündungen von zahlreichen Pistolen- und Flintenläufen.

„Runter mit der Pistole, van der Veen!“, herrschte ich den Belgier an, der sich der unmittelbaren Gefahr, in welcher wir uns alle befanden, wohl gar nicht so recht bewusst war.

Der Belgier warf einen Blick zur Seite auf mich. „Wir können die doch nicht einfach mit dem Schatz abhauen lassen!“, sagte er wütend und fuchtelte dabei mit der Pistole herum. Da wurde es mir zu bunt und ich entriss sie ihm. Damit hatte er nicht gerechnet und so war er viel zu perplex, um es zu verhindern. Ich steckte die Waffe in meinen Gürtel.

Abukar war neben mich getreten. „Die Leute meinen es ernst, Sajid!“, sagte er leise zu mir. Gleichzeitig sah ich die Zornesröte in van der Veens Gesicht. Rügli und seine Schwester standen in der Nähe, hüteten sich allerdings, irgendeine falsche Bewegung zu machen.

„Schatz jetzt uns gehölen!“, rief der Chinese in der ihm eigenen Aussprache von seinem Pferd herunter, dessen Packtaschen eine nicht geringe Last trugen. Auch er trug eine Flinte, die gegenwärtig auf einen Punkt zwischen van der Veen und Abukar gerichtet war.

„Wir nehmen nur mit, was uns zusteht“, meldete sich ein anderer, der zu Taruks Leuten gehörte. „In der oberen Grabkammer haben wir genügend zurückgelassen für alle, die hierbleiben wollen.“

„Taruk wird nicht mit euch reiten können. Ihr wollt euren Freund also um seinen Anteil betrügen“, wandte ich ein. Der Mann mit dem Baumrindengesicht war ja niedergestochen worden, als wir in das Grab eindrangen und sich eine geheimnisvolle Krankheit eines derer zu bemächtigen schien, die dazu führte, dass er durchdrehte und mit einem Messer um sich stach. Es würde noch einige Tage dauern, bis Taruk wieder auf den Beinen war.

„Nein, das werden wir nicht. Wir betrügen niemanden! Er bekommt seinen Anteil aus dem Erlös, sobald er wieder in Jaffa ist. Er weiß, dass er sich auf uns verlassen kann. Wir sind seit vielen Jahren gute Freunde.“

„Wir können euch nicht hindern, zu gehen. Aber bedenkt die Gefahren, die unterwegs auf euch lauern. Wo wollt ihr denn überhaupt hin?“

„Wir können sehr gut auf uns aufpassen!“, rief er herab. „Eigentlich sollte uns Taruk durch die Sümpfe führen, damit uns keiner folgen kann. Aber nun werden wir nach Eilat gehen. Dort dürfte es nicht schwer sein, den Schatz zu Geld zu machen oder sich Dinge dafür zu beschaffen, die von höherem Nutzen sind.“

„Das stellt ihr euch so einfach vor? Ihr werdet nicht einmal bis zum Ausgang des Siq gelangen. Sicher warten Maleks Beduinen bereits auf euch. Und auch in Eilat werdet ihr kaum ohne Aufsehen bleiben, wenn ihr derart viel Gold, Silber und Edelsteine mitbringt.“

„Das lass unsere Sorge sein, Kara Ben Nemsi! Wir haben genügend Erfahrungen damit, Fundstücke sicher zu transportieren und daraus Profit zu schlagen. Wir nehmen jedenfalls nur das unsrige mit und den Proviant, den wir benötigen.“

„Ich protestiere energisch!“, rief van der Veen. „Abukar, hol sie von den Pferden!“, wies er diesen an. Der Ägypter machte jedoch keinerlei Anstalten, dem Befehl nachzukommen, was den Belgier scheinbar noch wütender werden ließ. Aber er konnte nichts tun. Wir konnten nichts tun! Eigentlich wollte ich auch gar nichts tun; sollten sie doch mit dem verdammten Schatz davon reiten. Ich war überzeugt davon, dass sie nicht allzu weit kommen würden, auch wenn sie sich ihrer Sache sicher schienen.

Konstantin Rügli hatte sich inzwischen etwas entfernt gehabt, einen Blick in Siatums Grabkammer geworfen und war zurückgekehrt. „Es stimmt!“, sagte er laut, vielleicht auch, um van der Veen zu beruhigen. „Sie haben nicht alles aufgeladen. Dort liegt noch genug für uns alle!“

„Was meinst du damit, Konstantin?“, fragte Helena.

„Wenn die Männer gehen wollen, sollen sie. Wir könnten sie sowieso nicht aufhalten, da hat Abukar ganz recht. Sie hätten sich auch alles nehmen können.“

„Aber wir brauchen die Leute doch; sie sind hier, um uns zu beschützen!“, wandte Helena ein. „Was soll aus uns werden, wenn sie erst einmal auf und davon sind?“

„Wir werden neue Männer auftreiben. Und Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar und Omar Ben Sadek sind schließlich auch noch hier! Wir brauchen keine Angst zu haben“, beruhigte er sie. Dann wandte er sich an denjenigen von Taruks Leuten, der gegenwärtig so eine Art Rädelsführer zu sein schien: „Gut, dann zieht von dannen! Möge der Herr eure Wege begleiten, denn eure Reise wird gewiss keine Einfache werden!“

„Abukar, du willst wirklich nicht mit uns kommen?“, fragte der Anführer noch. Doch der grobschlächtige Ägypter schien sich anders besonnen zu haben, was ja zu seiner Behauptung passte, ein ehrwürdiger Mann werden zu wollen.

Nachdem Rügli seine Entscheidung getroffen hatte, und sie sicher sein konnten, frei abziehen zu dürfen, nahmen die Männer ihre Waffen herunter. Dann ritten sie davon und nahmen auch den Wagen mit sich, den sie für sich requiriert hatten. Van der Veen sah ihnen missmutig hinterher und forderte von mir seine Pistole zurück. Ich gab sie ihm erst, als der kleine Tross vom Plateau verschwunden war.

Es sollte das letzte Mal sein, dass wir diese Männer lebendig sahen!

*

Wir anderen jedoch kehrten erst einmal in die Tiefe des Grabes zurück. Van der Veen blieb zunächst oben. Wie er sagte, wollte er sich des Umfangs des zurückgebliebenen Teiles des Schatzes genauer kundig machen. Halef jedoch kam nun, da die Versuchung nicht mehr bestand, sofort wieder mit uns. Derweil hatten sich der Italiener und der Franzose ans Werk gemacht und ein größeres Loch in den Boden der Wanne getrieben. Das war mit den Kurbel-Handbohrern nicht eben einfach, garantierte aber, dass nicht irgendetwas beschädigt wurde, das unter dem Boden verborgen sein mochte.

„Und?“, fragte Rügli.

Esthète setzte seinen Bohrer ab. „Ein Hohlraum. Wie Monsieur van der Veen gesagt hat“, gab er leicht aufgeregt von sich.

„Und, was ist darin?“

„Einen Moment noch. Wir haben es gleich“, meinte der Italiener. Noch drei, viermal wurde der Bohrer angesetzt und dann die Steine herausgezogen, die der altertümliche, jetzt aufgebohrte Mörtel zuvor zusammenhielt.

Zuletzt hielten sie sämtlich inne. Rügli trat heran und fasste mit einer Hand mutig in das Loch, welches sich geöffnet hatte. Er suchte damit darin herum und zog sie einen Moment später mit einer Papyrusrolle wieder heraus. Das war der Moment, an dem auch van der Veen wieder zu uns stieß. Sein Gesicht sprach Bände. Er wäre wohl am liebsten den Männern mit dem Schatz gefolgt.

„Ta-taaa!“, machte Rügli, und äffte damit ein wenig eine kleine Fanfare nach, das Ding freudig in der Hand schwenkend. Van der Veen und die beiden anderen traten wieder dichter heran. Sie zwängten gemeinsam ihre Hände durch das Loch, wobei sie sich mehr behinderten, als dass sie etwas erreichten. Doch nach und nach gelang es auch ihnen, jeweils etwas zu ergreifen. Immer mehr Schriftrollen wurden auf diese Art und Weise herausgefischt und bedeckten alsbald den noch geschlossenen Teil des Steinquaderbodens. Am Ende mochten es um die fünfundzwanzig Rollen sein. Sie waren jede für sich mit Ziegenhaar gebunden, ganz so, als seien sie erst gestern dort hineingelegt worden.

„Die Schriften des Siatum!“, stieß Abukar andächtig, nur wenig erregt, hervor. Beinahe ehrfürchtig nahm er eine der Rollen auf. Er streifte die Bindung vorsichtig ab und öffnete die Rolle. Alle Augen der Anwesenden waren auf ihn gerichtet. Doch er gab das Schriftstück sogleich an Rügli weiter, der es seinerseits an van der Veen reichte.

„Unglaublich!“, brachte der Belgier hervor, nachdem er die Schriftzeichen auf dem Papyrus eine gefühlte Unendlichkeit lang betrachtet hatte.

„Nun rede schon! Kannst du es lesen?“, forderte Rügli ihn auf.

„Lesen?“, stieß van der Veen fragend hervor. „Ob ich es lesen kann?“ Er schüttelte ganz langsam den Kopf und lachte ohne Humor. „Kein Mensch auf dieser Welt kann das lesen!“

Ich streckte neugierig einen Arm aus, damit der Belgier mir die Papyrusrolle übergab, was er auch tat. Er nahm sich stattdessen eine andere. Ein Blick auf die Zeichen und Symbole bestätigte mir, dass er wohl recht hatte. Die Schriftzeichen hatten keinerlei Ähnlichkeiten mit ägyptischen Hieroglyphen. Vielmehr bestanden sie aus arabischen Zeichen, wenngleich es auch dies nicht genau traf. Es handelte sich um eine Art kursives arabisch, ohne Bildmalereien. Auch mir, der ich eine Vielzahl an Sprachen beherrschte, war es unmöglich, dies zu entziffern. Ich zeigte die Rolle Halef, aber auch er, der ein Mehrfaches an arabischen Dialekten beherrschte, war ratlos.

Wie aber kamen ägyptische Schriftrollen aus dem vierzehnten Jahrhundert vor Christus mit solch dem arabischen ähnlichen, aber unverständlichen Schriftzeichen in das zugemauerte Grab eines der Welt der Wissenschaften bislang unbekannten Pharao mitten im nabatäischen Petra, welches seinerzeit erst auf das fünfte oder sechste Jahrhundert vor Christus datiert war?

Kapitel 2 - Heimat, so fern

„Und Ihr wollt wirklich nicht hierbleiben, mein Freund?“, fragte Rügli mit gewisser Traurigkeit in den Augen. Zwei Tage waren nach unserem bedeutsamen Fund und dem Davonreiten der meisten Männer verstrichen. In der Zeit hatten Abukar, Halef und Omar es hauptsächlich übernommen gehabt, zu wachen, dass sich niemand hier herauf zum Plateau begab. Einerseits rechneten wir ständig mit einem Überfall von Maleks Beduinen. Das, was vom Schatz noch übrig war, konnte immer noch Begehrlichkeiten wecken. Andererseits ging ich davon aus, dass dessen Leuten die kleine Karawane aufgefallen sein musste, die das Plateau verließ, und sie sich sicher an deren Verfolgung gemacht hatten. Es war dort ja sehr viel mehr zu holen!

Wir waren hiergeblieben, da wir uns scheuten, die Rüglis und den beschaulichen Rest der Anwesenden einer ungewissen Gefahr auszusetzen. In dieser Zeit hatte mich der Schweizer immer wieder davon zu überzeugen versucht, dauerhaft hierzubleiben und ihm bei seinen Ausgrabungen zu helfen. Ihm war wohl bekannt, dass ich über vielfältige Kenntnisse der Landvermesserei verfügte und ihm eine große Unterstützung sein konnte. Doch ohne die Übersetzung der Schriftrollen mussten sich weitere Grabungsarbeiten rings um Petra ausmachen wie die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. So interessant es auch sein mochte, sich auf die Spuren jener längst untergegangenen Kulturen zu begeben, umso mehr verabscheute ich doch letzten Endes die Grabräuberei. Hinzu kam, dass ich längst zu Hause erwartet wurde und danach wieder in die weite Welt hinausziehen wollte. Ausgrabungsarbeiten, die sich über viele Jahre hinweg ziehen konnten und die mich an Ort und Stelle hielten, passten nicht in meine Vorstellung des abenteuerlichen Lebens, das ich führte. So stand nun der Abschied unmittelbar bevor. Halef und Omar würden mich noch ein Stück weit des Weges begleiten.

„Na schön. Ich merke schon, ich kann Euch nicht hier halten. Aber ich bin sehr dankbar für alles, was Ihr für mich getan habt. Nehmt diese hier als Zeichen meiner Wertschätzung mit.“ Er reichte mir zwei der Schriftrollen, die aus dem Grab geborgen worden waren. „Ihr erzähltet mir gestern davon, dass Ihr möglicherweise jemanden kennt, der etwas mehr über die Schrift in Erfahrung bringen könnte.“

„Möglicherweise, ja. Vielleicht habe ich sogar Glück und ich erwische ihn noch in Alexandria, bevor er sich nach sonst wohin auf dieser Welt begibt.“ Rügli war etwas überrascht, als ich ihm den Namen der Person nannte, welche mir vorschwebte, doch konnte ich ihm versichern, dass es sich bei dieser um einen ausgesprochenen Fachmann der alten Kulturen handelte. Und um einen vertrauenswürdigen zudem!

„So nehmt diese beiden hier mit und zeigt sie ihm“, sagte Rügli daher. „Es hat keine Eile. Petra existiert seit über drei Jahrtausenden, da wird es auf einen Monat mehr oder weniger nicht mehr ankommen.“

Ich konnte seinen Wunsch nicht zurückweisen. „Auf einmal keine Eile mehr, Herr Rügli?“, fragte ich ihn, während ich die kostbaren Schriften sorgfältig in meinen Packtaschen verstaute.

„Keine Eile mehr!“, bestätigte der Schweizer lächelnd.

*

Die Rüglis hatten sich ihren Lebenstraum verwirklicht. Es würde sicher einige Jahre dauern, der Felsenstadt oder dem umgebenden Gebirge weitere Geheimnisse zu entlocken. Vielleicht würden sie etwas finden, vielleicht auch nicht. Die Zeit würde es zeigen. Ohne eine Übersetzung der aufgefundenen Schriften glich es freilich einem äußerst langwierigen Unterfangen. Gleichwohl schienen alle frohen Mutes, als ich sie verließ.

Ich hatte Konstantin Rügli eindringlich ersucht, sich für alles Weitere des Wohlwollens der Behörden zu versichern und sich um eine Grabungslizenz zu bemühen. Er wollte van der Veen schicken. Mehr konnte ich nicht tun. Für mich war die Angelegenheit damit abgeschlossen, dass der Schweizer mich für meine Dienste in Form einiger weniger kleinerer Edelsteine entlohnte, und, wie ich zugeben muss, dies in außerordentlich großzügiger Weise tat.

Wer aber da nun meint, dies sei das Ende der ganzen Geschichte um Petra für mich, dem sei von mir versichert, dass er sich auf dem Holzwege befindet. Das Schlimmste stand noch bevor, doch davon konnte ich gegenwärtig noch nichts wissen.

Halef, Omar und ich waren sodann am Vormittag aufgebrochen und erreichten, als die Sonne unterging, nach eher gemütlichem Ritt ohne besondere Hindernisse, das etwas südöstlich gelegene Ma’an.

*

Die im zweiten vorchristlichen Jahrtausend von den Minäern gegründete Ansiedlung Ma’an war zu gegenwärtiger Zeit eine kleine Zwischenstation auf der Handelsroute zwischen Aqaba und Eilat im Süden sowie Et Tafila, Karak, Amman und Damaskus im Norden. Nach Nordosten hin verzweigte hier die Strecke nach Al Qurayyat. Es gab nur wenige feste Häuser aus Stein, dazu eine Ansammlung eher armseliger Hütten.

Wir nahmen für die Nacht Quartier in einem Gasthaus, welches von einem Perser betrieben wurde. Ich überließ das Feilschen mit ihm um den Preis Halef. Wenn auch der Besitzer sich sehr erfreut zeigte über die Gäste, da im Januar dort nicht allzu viel los war, so verlangte er doch einen ungewöhnlich hohen Preis. Darauf von Halef angesprochen, rückte der Perser damit heraus, dass die Kunde umgegangen sei, dass ein großer Schatz gefunden wurde in den Bergen. Die Frage, ob denn eine kleine Karawane von Glücksrittern hier durchgekommen sei, verneinte er jedoch. Es gab kaum andere Gäste in der Herberge, nur ein paar Händler aus dem Norden, die von Geschäften in Damaskus zurückkehrten, und noch weniger andere, die in umgekehrter Richtung unterwegs waren.

Nach einem nicht allzu üppigen Abendmahl begaben wir uns alle schnell zur Ruhe. Ich wollte auf meinem guten Kalil am nächsten Tage wenigstens ein Drittel der Strecke bis nach Aqaba hinunter schaffen, während meine beiden treuen Begleiter zum Zweistromland hin aufzubrechen gedachten. Es sollte also vorerst einmal unsere letzte gemeinsame Nacht werden.

Trotzdem fand ich nicht sehr schnell in den Schlaf. Die diversen Händler hatten ihren geschäftlichen Erfolg, den Geboten des Propheten zuwider, wohl mit allzu viel Wein begossen, und polterten eine Weile später zu ihren Räumen. Als es gar zu laut wurde, erhob ich mich von meiner Liege, ging zur Tür, trat hinaus und stellte sie zur Rede. Es waren drei. Sie schienen außerordentlich fröhlicher Stimmung und ich hatte sie lediglich ermahnen wollen, ein wenig leiser zu sein. Doch kaum stand ich zwischen ihnen, da begannen sie einen ernstlichen Streit. Lautstark lamentierend wollten sie mich in meinen Raum zurückdrängen, sie beleidigten mich gar übel, was ich in gar keinem Falle auf mir sitzen lassen durfte. So kam es zu einem Handgemenge, bei dem ich einen niederschlagen musste und mich auch der anderen zu erwehren hatte. Es wurde mir nicht schwer gemacht, so angetrunken, wie sie alle waren, aber dennoch nahm es etwas Zeit in Anspruch, sie erst mit den Fäusten zurechtzuweisen, ohne sie ernstlich zu verletzen, und ihnen dann auch noch in ihrer eigenen Sprache klar zu machen, dass sich ihr Verhalten nicht geziemte. Mittlerweile erschienen auch Halef und Omar auf dem Flurstück, und nun sahen die Besiegten wohl ein, dass es besser war, klein beizugeben. Sie trollten sich in Richtung ihrer Kammern.

Halef, Omar und ich wünschten einander erneut eine friedliche und geruhsame Nacht. Dann kehrte ich zu meinem Raum zurück. Ich hatte kaum die Schwelle der Tür hinter mich gebracht und wollte die Tür hinter mir schließen, als ich im Dunkel einer Bewegung gewahr wurde. Gerade war jemand dabei, aus der nach hinten führenden Fensteröffnung hinauszuklettern. Die Person war in ein dunkles Gewand gekleidet, das Gesicht durch einen Schal verdeckt. Ich sprang dorthin und versuchte, den Mann mit den Händen zu ergreifen, doch er war zu schnell hierfür unterwegs und bereits draußen. Ich bekam lediglich ein Schalende zu fassen und es blieb bei mir zurück. Der Mann eilte hinfort, ohne dass er sich noch einmal zu mir umschaute. Daher konnte ich ihn nicht erkennen. Ich machte mir nicht die Mühe, ihn zu verfolgen. Wenn er hier in Ma’an heimisch war, kannte er jeden Winkel und würde sich zu verbergen wissen.

Ich zündete einige Kerzen im Raume an, und als ihr Schein den Raum erhellte, konnte ich sehen, dass der Eindringling offenbar in Windeseile meine Habseligkeiten durchsucht hatte. Er musste wohl darauf gewartet haben, dass ich einschlief, hatte dann aber die Gelegenheit ergriffen, als ich durch die betrunkenen Händler abgelenkt war. Doch was hatte er gesucht?

Ein schneller Blick bestätigte mir, dass Henry-Stutzen und Bärentöter noch dort standen, wo ich sie abgestellt hatte. Auch konnte ich mich überzeugen, dass der Mann weder die von Rügli mir zur Bezahlung überlassenen Edelsteine noch die Papyrusrollen gefunden hatte. Diese waren allerdings von mir sorgsam versteckt gewesen. In der weiteren Nacht fand ich nur leichten Schlaf und hielt meinen Revolver griffbereit, für den Fall, dass man es noch einmal versuchte, mich zu bestehlen.

Dass Reisende zuweilen in der Nacht beraubt wurden, damit musste man in den wilden Gegenden durchaus rechnen, und so dachte ich mir nichts weiter dabei. Natürlich stellte ich den Wirt am nächsten Morgen zur Rede, und er zeigte sich auch angemessen entsetzt. Eine Vorstellung, wer der Eindringling gewesen sein mochte, hatte er jedoch nicht. Und wenn er eine hatte, dann verriet nicht die geringste Mimik an ihm diesen Umstand.

Auch Halef und Omar erzählte ich beiläufig von dem, was sich kurz nach unserer Begegnung auf dem Flur zugetragen hatte. Halef war daraufhin über alle Maßen empört und wollte sich an dem Wirt vergreifen, der seiner Ansicht nach eine erhebliche Mitschuld trug, wenn mitten in der Nacht Gauner und Diebe über seine Gäste herfallen konnten. Der Wirt war sichtlich ein Angsthase und schrak zurück, als der energische kleine Halef derart mit ihm umsprang. Doch auch weiterhin beharrte er darauf, dass er nicht die geringste Vorstellung habe, wer der Einbrecher gewesen sei. Uns allen wurde allerdings ein Teil des ausgehandelten Preises für die Übernachtung erlassen.

*

Von Ma’an aus ritten meine treuen Freunde Hadschi Halef Omar und Omar Ben Sadek nach abermaligem ausgiebigem Abschiednehmen voneinander auf der alten Karawanenstraße gen Nordosten, um nun endlich nach den neuerlichen Abenteuern in ihre Heimat, ins Zweistromland, zurückzugelangen. Mit ihnen ging freilich auch Rih, mein treues Pferd. Eine gewisse Wehmütigkeit machte sich in mir breit, und in dieser Stimmung mochte ich dann später auch zuweilen unaufmerksam gewesen sein.

Mich hingegen zog es ja nun nach Süden. Meine gefassten Reiseüberlegungen sahen vor, in Aqaba ein Schiff zu besteigen, das mich über den Golf und das Rote Meer durch den erst vor zwei Jahren eröffneten Sueskanal6 bis nach Alexandria bringen würde. Dank der großzügigen Entlohnung von Rügli war mir eine derartig bequeme Reise möglich, zudem hoffte ich, in der ägyptischen Handelsstadt ja jemanden mir gut bekannten Bestimmtes anzutreffen, dem ich die Schriftrollen guten Gewissens überlassen konnte, damit sie vielleicht irgendwann einmal entziffert werden konnten. Hiernach wollte ich über das Mittelmeer nach Hause zurückkehren, es gab von dort aus mannigfache Passagierlinien.

Mich allein auf den Weg nach Aqaba zu begeben, davon hatte mir Halef freilich energisch abgeraten. Aber ich hatte ihn überzeugen können, dass daheim seine Frau Hanneh auf ihn wartete und ich die hundert Kilometer nach Aqaba sicher überstehen würde, wenn mir auch seine und Omars Gesellschaft dabei fehlte.

In der nächsten Nacht suchte ich mir ein Versteck im niederen Fels, das ich zuvor sorgsam, aber vergeblich nach Skorpionen absuchte, und verbrachte eine einigermaßen ruhige Nacht bei leichtem Schlaf. Am frühen Morgen ging die einsame Reise weiter.

Es war kurz vor dem Ende des nächsten Tages, als ich von weitem her eine unbestimmte Anzahl an Ohrengeiern in nicht allzu großer Höhe kreisen sah. Wo sich diese Tiere versammelten, die vor allem auf der arabischen Halbinsel und in großen Teilen Afrikas beheimatet sind, musste Aas zu finden sein. Ich nahm daher den Henry-Stutzen zur Hand und trieb Kalil, mein Pferd, an. Wenig später erreichte ich die Stelle, über der die Vögel sich befanden, und erschauderte für einen Moment.

Ich erkannte beim Näherkommen ein paar tote, aufgerissene Pferdeleiber und sofort auch einige menschliche Leichen. Die Geier hätten sich längst über sie hergemacht, wenn nicht ein kleines Rudel großer grauer Wölfe gegenwärtig das Festmahl für sich beanspruchte. Offenbar waren sie angelockt durch den Geruch des Todes noch vor der Dunkelheit hervorgekommen, hatten unlängst gefressen und sich nun im Schatten einiger Steine zur Ruhe nach dem Mahl begeben. Das mochte sie friedlich bleiben lassen, jedoch konnte man dessen nie gewiss sein. Aus dem Grunde nahm ich den Stutzen, feuerte einige Male in Richtung der wilden Tiere, damit sie verschwanden. Sie stürmten jaulend von dannen.

Vorsichtig die Umgebung im Auge behaltend, saß ich ab und ging herum, um festzustellen, ob noch irgendwer einen Hauch Leben in sich trug. Das war bedauerlicherweise nicht der Fall. Meine erste Vermutung, wer die Toten waren, bewahrheitete sich schnell, als ich unter ihnen auch den Sohn der Berge, den Chinesen, fand. Es handelte sich sämtlich um die Männer der Schatzkarawane!

Der einzelne Wagen, mit dem diese den größten Teil des Schatzes transportiert hatten, war verschwunden, ebenso wie die überlebenden Tiere. Vom Schatz selbst fehlte freilich ebenso jede Spur. Sämtliche Waffen und sonstigen Gegenstände von Wert hatten die Mörder auch mitgenommen. Es schien ein heftiges Feuergefecht gegeben zu haben, doch hatten die Angreifer ihre Toten mitgenommen, sofern sie welche zu beklagen hatten.

Die weiteren Hinweise, die ich vorfand, ließen darauf schließen, dass die Beduinen Maleks hierfür verantwortlich waren, was meine Befürchtungen bestätigte. Aber wenn dem so war, dann hatten sie unbedingt auch festgestellt, dass die Rüglis und van der Veen sich nicht unter den dahingemeuchelten befanden. Sofern sie daraus schlossen, dass bei den Rüglis am Grab noch mehr würde zu holen sein, wenn sie dort ausharrten, befanden die Verbliebenen sich womöglich bald wieder in Gefahr. Andererseits war auch Abukar noch dort, der mit Waffen umzugehen wusste, und ein Mann konnte den Zugang hinauf zu dem Grab gegebenenfalls gegen eine kleine Armee halten. Man würde sie belagern müssen und vom Proviant abschneiden, um ihrer habhaft zu werden, und das mochte Monate dauern. Daher sah ich keine Veranlassung, nun zurückzureiten. Vielmehr wollte ich in Aqaba an höherer Stelle dafür eintreten, dass man den Rüglis schnelle Unterstützung sandte.

Noch während die Sonne am Horizont in der Ferne verschwand, sorgte ich für ein paar einfache Steingräber für die Menschen und legte mich dann zur Ruhe. Die toten Tiere überließ ich hingegen den Geiern und Wölfen, sie sollten schließlich nicht um ihr natürliches Recht betrogen werden.

Als die Nacht dem Morgen wich, erhob ich mich, zehrte von meinen Vorräten und machte mich dann auf die weitere Reise. Die Route verzweigte alsbald in eine etwas westlichere Richtung und schlängelte sich zwischen den hier wieder höher werdenden Felswänden hindurch. Ich musste jetzt absolut auf der Hut sein, denn für einen Alleinreisenden konnte das schnell zu einer tödlichen Falle werden. Überall mochten im Hinterhalt wilde Tiere oder gar Räuber und Mörder lauern. Ich hielt den Stutzen schussbereit und ritt nur sehr langsam mit gespitzten Ohren und scharfem Blick vorwärts. So entging mir nicht die geringste Kleinigkeit, aber alles, was ich bemerkte, waren Skorpione, Eidechsen und auch einmal drei Steinböcke auf nicht geringer Höhe.

Zu Jahresbeginn erreichten die Temperaturen selbst um die Mittagszeit kaum mehr als zwanzig Grad Celsius, doch sorgte die trockene Luft dafür, dass sich die gefühlte Hitze rasch verstärkte, selbst hier im Halbschatten des Gebirges. Wir befanden uns dem Kalender nach inmitten der Regenzeit, doch trübte nicht das geringste Wölkchen den Himmel. Die Natur erfrischendes Nass hatte es hier seit längerer Zeit nicht mehr gegeben. So konnte ich die Spuren am Boden leicht erkennen, welche von verschiedenen Reisenden in Gruppen zeugten, die hier in den letzten Tagen durchgekommen sein mussten.

Der Weg gabelte sich nun, und ich wusste, dass ich mich von hier aus im scharfen Knick zunächst ein kleines Stück nördlich zu halten hatte. Denn in südlicher Richtung verlief die Strecke weit an Aqaba vorbei zur südlicheren lang gestreckten Küste des Golfes. Als ich aber um eine besonders unübersichtliche felsige Ecke herumritt, peitschte unvermittelt ein Schuss!

Die mir zugedachte Kugel ging fehl. Ich glitt augenblicklich von Kalil herab und verschwand hinter einem Felsvorsprung, bevor ein zweiter Knall ertönte. Felsgestein wurde dicht bei der Stelle abgesplittert, an der ich mich aufhielt. Ich verengte die Augen zu schmalen Schlitzen und suchte die Felshänge ab. Dann sah ich das verräterische Blitzen, welches entsteht, wenn Metall das Sonnenlicht für einen winzigen Moment lang reflektiert. Es schien sich nicht um einen sehr erfahrenen Raubmörder zu handeln, denn ein solcher hätte die metallenen Teile seiner Waffe mit einem Tuch umwickelt, um genau das zu vermeiden.

„Wer bist du, dass du heimtückisch auf mich schießt?“, rief ich hinüber. Doch ein weiterer Schuss und ein Einschlag in meiner Nähe blieben die einzige Antwort. „Nun gut!“, rief ich daher. „Du willst es nicht anders.“ Ich legte an, zielte sorgfältig und feuerte – mir blieb keine andere Wahl. Ein kurzer Aufschrei war zu hören, dann stürzte ein Mensch von der Stelle her, die ich anvisiert hatte, hinab in die Tiefe. Einen Moment später vernahm ich in der Nähe erst das rollende Poltern von Steinen, einen wüsten Fluch, schließlich das Wiehern eines Pferdes und sich dann schnell entfernende Hufschläge. Es musste wohl noch einen zweiten Mann geben.

Ich schwang mich wieder auf mein Pferd und trieb es eilig vorwärts. Nach weniger als hundert Metern gelangte ich zu der Stelle, an welcher der Körper des Mannes aufgeschlagen war, wodurch sämtliche Knochen in ihm zerbarsten.

Meine Kugel hatte ihn in die Brust getroffen. Sein Gewehr hatte er wohl während des Sturzes verloren. Trotz dieser gesamten Umstände war er noch nicht gänzlich tot. Jedoch würde er auch nicht mehr allzu lange leben. Die Vernunft sagte mir, dass es besser sein musste, dem zweiten Mann zu folgen, der davongeritten sein musste, als er seinen Kumpanen hinabstürzen sah. Aber das Gewissen befahl mir, hier zu bleiben. Ich stieg ab und kniete neben dem Sterbenden nieder. Sogleich erkannte ich in ihm einen von Maleks Leuten wieder. Es konnte derselbe sein, der mich in der Nacht in Ma’an heimgesucht hatte, musste es aber nicht. Das dunkle Tuch, in das er gekleidet war, sprach dafür; es besaß dieselbe Musterung wie die des Schals, der in der Herberge des Persers zurückgeblieben war. Ich nahm seinen Kopf und Oberkörper etwas hoch in meine Arme.

„Warum wolltest du mich töten?“, fragte ich ihn. Er aber lächelte mich nur bitter an. Ein dünnes Blutrinnsal lief aus dem Winkel seines Mundes. Bevor er noch etwas von sich geben konnte, brachen seine Augen. Ich ließ ihn nieder und bedeckte ihn mit einigen Steinen am Rande des Weges, nachdem ich ihn ergebnislos durchsucht hatte. Dann setzte ich meinen Weg fort – mehr denn je auf der Hut. Auf dem restlichen Teil der Strecke nach Aqaba versuchte allerdings niemand mehr, mich umzubringen oder auszurauben, oder beides nacheinander.

*

In Aqaba musste ich drei nicht sonderlich ereignisreiche Tage lang warten, aber dann gelang es mir, einen recht komfortablen Platz an Bord des Kaufseglers NAMAL ALALIHA7 zu ergattern.

Bei dem Schiff handelte es sich um einen Zweimast-Toppsegelschoner mit Spiegelheck und schnittigen Formen, wie er nur aus einer bretonischen Werft stammen konnte. Am Bug befand sich eine Galionsfigur in Form eines goldenen Frauenkopfes mit rotem Haar, die in ein Nymphenartiges Wesen überging, aber von den Gesichtszügen her Ähnlichkeiten mit Maria Magdalena aufwies. Der Schiffsrumpf besaß eine Länge von rund zweiundzwanzig Metern, und an der breitesten Stelle mochte er vielleicht sechs Meter messen. Der Hauptmast ragte ungefähr fünfundzwanzig Meter in die Höhe, und die Takelage sah nicht neu, aber gut gepflegt aus. Neben der Ladung fanden bis zu zwanzig oder fünfundzwanzig Passagiere auf der NAMAL ALALIHA Platz. Es gab keine besonderen Aufbauten, lediglich das Steuerhaus und einen kleinen Vorraum, in dem sich der Niedergang verbarg und bei schwerer See dadurch geschützt lag. Alle Kabinen für Passagiere und Besatzung befanden sich unter dem das gesamte Schiff einnehmenden Freidecks. Sie besaßen weder Fenster noch Bullaugen.

Der Kapitän und Schiffseigner entpuppte sich als ein einigermaßen fett gewordener Franzose, der eigenen Angaben nach aus dem deutsch-französischen Krieg desertierte und sich unlängst in Ägypten niedergelassen hatte. Wie er zu dem Schiff gekommen war, darüber kursierten die wildesten Geschichten, von denen wahrscheinlich keine richtig stimmte, aber in deren jeder ein kleines Körnchen der Wahrheit enthalten sein mochte. Der ganze Mensch wirkte einigermaßen schmierig mit strähnigem, pomadisiertem schwarzgrauem Haar, das ihm bis etwas über die Schultern fiel. Dazu trug er in seinem an ein großes Ei erinnerndes Gesicht einen dichten, sich kräuselnden Vollbart. Er war mir nicht besonders sympathisch, aber man kann es sich eben kaum immer aussuchen. Seine Besatzung bestand aus Afrikanern und Arabern unterschiedlicher Herkunft und zählte sieben raubeinige Mann.

Ich nutzte die Zeit zuvor in Aqaba, um beim Subaşı8 vorstellig zu werden. Einmal mehr öffnete mir der Ferman begleitet von Bakschisch die Türen. Es lag mir fern, den sich abspielenden Grabraub in Petra zur Anzeige zu bringen und die Rüglis somit neuerlicher Gefahr auszusetzen, auch wenn ich nicht alles billigte, was sie taten oder noch zu tun beabsichtigten. Doch ließ es mein Gewissen vor allem nicht zu, die etlichen Toten zu verschweigen, die ich unterwegs vorgefunden hatte. In Anbetracht des Überfalls auf die Karawane mit dem Schatz bestand durchaus weiterhin Gefahr für die in Petra verbliebenen. Man versprach mir, sich darum zu kümmern, allerdings nährten sich bei mir ernstliche Zweifel, dass derartiges tatsächlich geschehen würde, sobald ich die heiligen Hallen verließ. Der Subaşı dort schien nicht der dienstbeflissensten Einer zu sein. Aber mehr vermochte ich nicht zu tun.

Leider musste ich mich nun hier an dieser Stelle auch von meinem inzwischen lieb gewordenen Kalil trennen, denn ich konnte ihn unmöglich weiter mitnehmen. Ich fand einen arabischen Händler, der mir nach einigem Feilschen gutes Geld dafür gab und das Versprechen, ihn nur in gute Hände weiterzureichen.

Kurz bevor wir ablegten – ich verstaute gerade das Gepäck in meiner Kabine und sorgte für ein paar Vorsichtsmaßnahmen, um gegen mögliche Diebe an Bord gewappnet zu sein – kamen eilig noch ein paar Passagiere an Bord. Ich hörte sie nur reden und schließlich die Schritte ihrer Füße unter Deck, aber ich erblickte sie nicht. Das Einzige, was ich vernahm, waren arabische Worte aus deren lautstarker Unterhaltung mit dem Kapitän, doch ich verstand sie nicht deutlich genug.

Die sich sodann anschließende Seereise verlief ruhig und zunächst ohne besondere Vorkommnisse. Gleichwohl bekam ich das stetige Gefühl, von zahllosen Augenpaaren beobachtet zu werden. Eines davon gehörte zu einer Frau, die in Vollverschleierung einige Male an Deck kam, aber hiernach gleich wieder verschwand. Sie gehörte wohl zu den sehr spät an Bord gelangten Mitfahrern, denn zuvor, als wir anderen alle einschifften, war sie mir nicht begegnet. Das Einzige, was mir an der nicht gerade zierlichen Person auffiel, waren ihre bemerkenswert großen Füße, die ganz unten unter der Burka hervorschauten.

Auch die Mannschaft war mir nicht geheuer. Denn selbst, wenn diese nicht die geringste Ahnung davon hatte, was sich in meinem Gepäck befand, so konnte ich doch nicht sicher sein, dass man mich unbehelligt ließ, wenn man bei mir irgendetwas von derart hohem Wert auch nur vermutete, wie es vor allem die Edelsteine nun einmal waren.

Der Kapitän legte keinen besonderen Wert darauf, dass die Passagiere ihm ständig auf die Füße traten, und begrüßte es, wenn sie in ihren Kabinen blieben, um nur gelegentlich Frischluft zu schnuppern. Davon ließ ich mich allerdings nicht abhalten und verbrachte die meiste Zeit im Freien, während ich von den anderen Mitreisenden nicht viel zu Gesicht bekam. Die Mahlzeiten wurden gemeinsam in einem größeren Raum unter Deck eingenommen, aber selbst dort waren nicht immer alle anwesend. Die drei oder vier Araber, die wohl unter ihnen waren, begegneten mir mit Ausnahme der verschleierten Frau an den ersten beiden Tagen gar nicht. Sie zogen es vor, unter sich zu bleiben. Lediglich zwei weitere Europäer außer mir selbst nutzten ebenfalls diese Passage und Franzosen wie der Kapitän. Sie erwiesen sich allerdings als recht mundfaul, und so sparte ich mir dann auch jegliche Konversation über das übliche der Höflichkeit geschuldete hinaus. Die Restlichen kamen aus Nordafrika.

In jeder Nacht lagen meine Gewehre in Reichweite und die Pistole unter dem Kopfteil meines nicht sehr bequemen Schlaflagers. Doch obwohl ich eine gewisse innere Unruhe nicht gänzlich zu unterdrücken vermochte, geschah weiterhin nichts Außergewöhnliches.

Wir erreichten Il-ġurdaga9, was so viel wie Bootssteg bedeutet und sich an der ostafrikanischen Küste südwestlich der arabischen Halbinsel befindet. Es handelte sich um eine kleine kaum bemerkenswerte Ansiedlung. Der Kapitän schien in Eile, denn er machte dort nur kurze Zeit Station, um Frischwasser zu fassen und zwei Passagiere aussteigen zu lassen. Somit bekam ich keine Gelegenheit, das nahe gelegene St.-Antonius-Kloster aus dem vierten Jahrhundert zu besuchen, von dem ich hier wusste. Dieses befand sich der Überlieferung nach über genau jener Höhle, in die sich der Eremit Paulus zur Zeit der römischen Christenverfolgungen zurückzog.

Dann ging es auch bereits weiter, nordwärts, durch den schmalen Ausläufer des Roten Meeres, der die Zufahrt zum Sues-Kanal bildet.

*

Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen bereits einmal eine Reise durch den Sues-Kanal unternommen hat. Sehr interessant ist sie allemal.

Ihren Beginn nimmt die Wasserstraße, von Süden her kommend, in einer kleinen, aber gegenwärtig stark prosperierenden Stadt, die von den Ägyptern es-Swēs10 genannt wird. Den rasanten Aufschwung verdankt sie ihrer Lage als Durchgangshafen für den Ostindienhandel sowie für die Pilgerreisenden nach Mekka. Die NAMAL ALALIHA machte hier über eine Nacht hinweg Station, um Güter für Alexandria zu laden, für welche der Landweg zu beschwerlich oder zu gefährlich gewesen wäre. Außerdem galt es vom Eigner und Kapitän, den Transit zu zahlen, der recht ordentlicher Natur war und sich nach der Tonnage richtete. Trotzdem war das vergangene Jahr wohl eines der ersten gewesen, in dem die Betreibergesellschaft keine Verluste einfuhr.

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783957191199

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2020 (Januar)

- Schlagworte

- Old Shatterhand Kara Ben Nemsi Abenteuer Spannung Historisch Reise