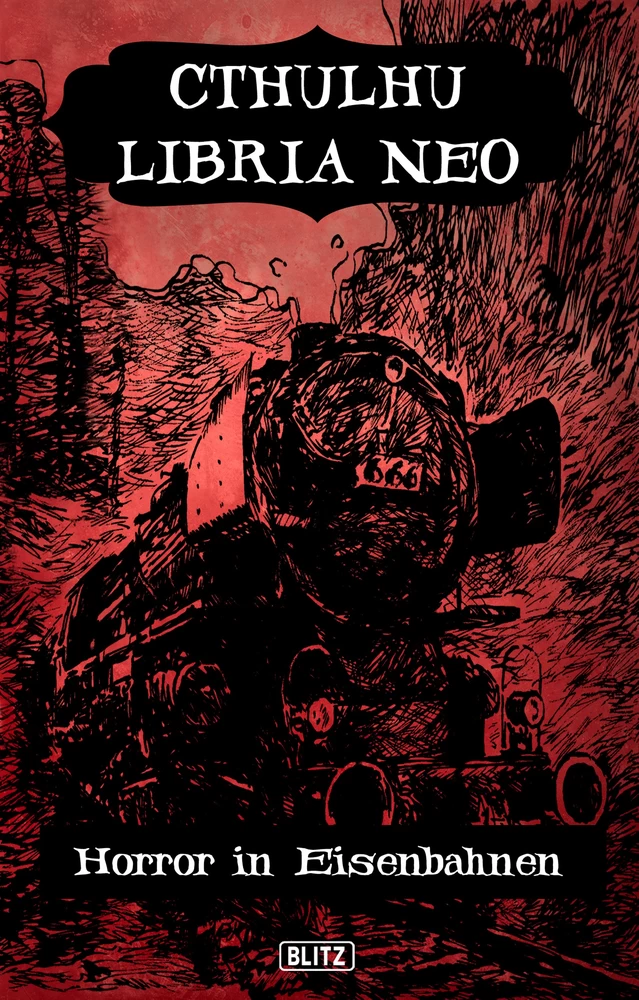

Lovecrafts Schriften des Grauens 17: Cthulhu Libria Neo

Horror in Eisenbahnen

Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Editorial

Die Eisenbahn … alleine der Begriff ist Poesie. Einst Symbol des Fortschritts, war sie gleichzeitig ein Dämon der Technik, einem Rauch speienden Drachen gleich. Kein Wunder, dass die Kolosse aus Tonnen von Eisen eine nahezu unwiderstehliche Faszination ausübten, gegen die auch Literaten nicht gefeit waren. Wir haben uns in unserem Schwerpunktartikel von verschiedenen Seiten an das Thema angenähert und freuen uns, nicht nur Gedanken über die dunkle Phantastik im Zusammenspiel mit Eisenbahnen und Bahnhöfen, sondern auch exklusive Erzählungen aus diesem Kontext präsentieren zu können.

Wer das CTHULHU LIBRIA NEO-Magazin kennt, weiß, dass es neben dem Heftschwerpunkt eine Reihe nicht minder spannender und informativer Beiträge bietet. So beginnen wir mit dieser Ausgabe die neue Serie „Phantastische Ermittler“, in der sich Elmar Huber zu Beginn mit Algernon Blackwoods Detektivfigur John Silence befasst. In den Rezensionen und Interviews gibt es phantastische Literatur zu entdecken, die meist nicht den Weg auf Bestsellerlisten und in Buchgeschäfte findet, aber nichtdestotrotz der Entdeckung wert ist.

Den Anfang dieser Ausgabe von CTHULHU LIBRIA NEO macht Rainer Zuch mit einer umfassenden Betrachtung der Frage, welchen Einfluss H. P. Lovecrafts Werk auf die Musik, inbesondere den Metal, hatte.

Jörg Kleudgen, Februar 2021

Nachtrag

Es ist ein seltsamer, leider von wenig guten Umständen getragener Zufall, dass ich nunmehr diese Zeilen schreibe. Noch einmal bei der Redaktion einer Ausgabe CTHULHU LIBRIA NEO dabei zu sein, hätte ich mir seit der Übergabe an Jörg Kleudgen irgendwie nicht mehr vorstellen können.

Auf der anderen Seite scheint mir der Schwerpunkt des aktuellen Heftes, das seit dem Umzug zum BLITZ-Verlag ja eigentlich nun ein stattliches Buch ist, fast wie ein Omen: Man fährt mit dem Zug des Lebens, steigt nicht selten einmal um, doch kommt auch nicht weniger selten zurück in einen Bahnhof eingefahren, in dem man lange verweilt hat.

Als ich das CLN 2017, bedingt durch meine Krankheit, an Jörg weitergereicht habe, waren für mich viele Dinge ungewiss. Ich befand mich in einem Geisterzug, aus dem ich zwar letztlich wieder entkommen konnte, jedoch allzeit darauf achten muss, einen solchen nicht wieder zu besteigen.

Das Magazin hat viele Inkarnationen durchgemacht. Von einer einfachen Mailingliste (ab 2008) mit dem Namen CTHULHU LIBRIA zum E-Magazin und später zu CTHULHU LIBRIA ÄON. Die letzte, endgültige Metamorphose erlebte es dann 2015 zum CTHULHU LIBRIA NEO, das schließlich unter Jörgs Herausgabe seit 2020 im Oktober beim BLITZ-Verlag ein neues Zuhause gefunden hat. Und nun fuhr der Zeug des Lebens kurzzeitig auf ein totes Gleis, denn Jörg wurde – wir schreiben den Februar 2021 – von einem Hochwasser betroffen, das seine Familie und Heim in Büdigen empfindlich traf.

Unter diesen Umständen war es mir ein Bedürfnis, CTHULHU LIBRIA NEO – Horror in Eisenbahnen zu Ende zu führen, um Jörg in dieser schweren Zeit beizustehen, so gut es mir möglich war.

Auf diese Weise und ohne es anfangs zu bemerken, hat sich für mich nunmehr ein Kreis geschlossen, und ich kann aufs Neue den Zug des Lebens besteigen, ohne vorhersagen zu können, wohin die Fahrt diesmal geht.

So bleibt mir nur noch, dem geneigten Leser gute Unterhaltung bei dieser Ausgabe des CTHULHU LIBRIA NEO zu wünschen!

Eric Hantsch, Februar 2021

Cthulhu found?

Der Sound der Grossen Alten II

Lovecraftianischer Metal

von Rainer Zuch

Lovecrafts Einfluss auf die zeitgenössische Musik ist ein ziemlich spezifischer. In den meisten Genres der Pop- und Rockmusik kommt er entweder gar nicht oder nur an obskuren Rändern vor. In gewissen Gebieten ist er dafür ausgesprochen stark vertreten. Es sind solche, die eine Affinität zur Nachtseite der Phantasie, vor allem zum Horror mitbringen. Daneben fällt ihre Neigung zu musikalischen Extremen auf. Dies manifestiert sich sowohl inhaltlich wie auch im Umgang mit Harmonien und der Struktur der Musikstücke. In der letzten Ausgabe lenkte Kevin Rössler die Aufmerksamkeit auf die verdienstvolle, Lovecraftschen Gottheiten gewidmete Samplerreihe des Dark Ambient-Labels Cryo Chamber, in der Musiker mittels elektronischer Klangflächen, Rhythmen und Field Recordings düstere Klangteppiche weben, die traditionelle Song- und Satzstrukturen völlig ignorieren und einen eintauchen lassen in eine andere Welt. Nun könnte man sagen, dass die Bezüge zu den Großen Alten in den Samplern nur über die Titel hergestellt werden. Die Musik schafft eine düstere Stimmung und Atmosphäre, verweigert aber aufgrund ihrer Abstraktheit jede konkrete inhaltliche Aussage. Ist der Bezug also vielleicht willkürlich?

Sicher nicht. Es handelt sich ja um etwas, was man „assoziative Programmmusik“ nennen könnte: Die jeweiligen Großen Alten waren das Oberthema, zu denen die einzelnen Musiker etwas ihrer Auffassung nach Passend-Charakteristisches beitrugen. Warum funktioniert das? Ich denke, dass das an Lovecrafts Geschichten selbst liegt, denn sie bestehen nicht nur aus konkreten Inhalten, Dramaturgien, Protagonisten und Handlungsverläufen. Hinter ihnen steht eine durchaus vage, aber verbindende, philosophische Idee, als deren Ausdruck und partielle Formulierung die einzelnen Geschichten gelesen werden können. Damit meine ich weniger den „Cthulhu-Mythos“, den Lovecraft selbst niemals als ein abgeschlossenes, kohärentes Gebilde konzipiert hat, sondern seine Vorstellung vom Kosmos als einen unendlichen, leeren und menschenfeindlichen Raum, in dem der Mensch höchstens zufällig und als unbedeutende Ausnahme existiert. Lovecrafts Große Alte lassen sich auch als Metaphern einer Art Ur-Angst der Moderne lesen, die mit dem Verlust grundlegender Sicherheiten aufkam: das Verschwinden einer „göttlichen Weltordnung“, die Entdeckung der Unendlichkeit des Weltraums und die in den Naturwissenschaften und der Psychologie formulierte Erkenntnis, dass wir die Welt überhaupt nicht objektiv wahrnehmen können. Der Kosmos war leer, grausam und wahlweise blind-mechanistisch oder willkürlich-unvorhersagbar geworden. Auch diese Ängste sind sehr abstrakt. Es ist deshalb durchaus passend, wenn finsteren musikalischen Werken Namen aus der Lovecraftschen „Götter“-Welt gegeben werden.

Neben den elektronischen Welten des Dark Ambient bringen offenbar Hardrock und Metal die besten Voraussetzungen mit, um dem Einfluss des Meisters zu erliegen. Man kann die Bands kaum zählen, die nicht wenigstens gelegentlich Referenzen fallen lassen. Vor allem die verschiedenen Spielarten des extremen Metals haben eine Affinität zur Welt Lovecrafts entwickelt. Das Spektrum reicht von gelegentlichen Andeutungen bis hin zur vollständigen „Lovecraftisierung“ der Musik. Mal werden bestimmte Namen und Begriffe ohne weitere Zusammenhänge aufgegriffen, wie etwa Celtic Frost auf ihrem Debutalbum Morbid Tales (1984) die Namen „Azathoth“ und „Yog-Sothoth“ wohl lediglich als atmosphärische Details fallen lassen. Viele Bands widmen HPL das eine oder andere Stück, etwa Metallica mit ihrem Instrumental „The Call of Ktulu“ (auf Ride The Lightning, 1984) oder „The Thing That Should Not Be“ (auf Master of Puppets, 1986), Mercyful Fates „The Mad Arab“ (auf Time, 1994) oder das Instrumental „Die Ratten im Gemäuer“ der deutschen Black Metaller Nocte Obducta (auf Taverne – In Schatten schäbiger Spelunken, 2000), um nur einige zu nennen. Mekong Delta brachten mit The Music of Erich Zann 1987 ein Fast-Konzept-Album heraus, in dem die entsprechende Geschichte HPLs als Klammer dient. Einen recht guten Überblick gibt übrigens Gary Hill in seinem 2006 erschienenen Buch The Strange Sound of Cthulhu. Von H.P. Lovecraft inspirierte Musik (deutsch: Rudolstadt: Edition Roter Drache, 2011). Es ist zwar nicht besonders gut geschrieben und der Autor nervt mit metaphorisch völlig überladenen Songbeschreibungen, ist aber ein kenntnis- und detailreiches Kompendium mit einer Reichweite bis zum Beginn der 2000er Jahre.

Seit etwa 20 Jahren scheinen die Sterne für Lovecraft-Metal besonders günstig zu stehen. Um und nach 2000 tauchten eine ganze Reihe von neuen Bands auf, die sich mit HPL beschäftigen. Einige widmen sich ihm eher im Vorbeigehen, sie sind ein Indiz dafür, wie selbstverständlich sein Einfluss inzwischen genommen werden kann. Die deutschen Schwarzmetaller Dark Fortress sind hierfür ein Beispiel. Ihre Musik könnte man als eine Mischung aus Black und Progressive Metal bezeichnen; sie verbinden die Black Metal-typische kalte Wut und Aggressivität mit zunehmend komplexer werdenden Songstrukturen. In ihren Alben breiten sie einen vielschichtigen und gelegentlich literarisch fundierten Kosmos aus, der von Spiritismus über dämonologische und mythologische Themen bis zu einem metaphysisch-kosmologischen Nihilismus reicht; auf dem Album Venereal Dawn (2014) orientieren sie sich außerdem an den Werken Stephen R. Donaldsons. Viel davon ist thematisch an Lovecraft anschlussfähig, konkrete Hinweise sind aber rar und treten nur versteckt auf. Immerhin: Bis 2005 nannte sich ihr Sänger Azathoth. „The Silver Gate“(auf Eidolon, 2007) könnte im Titel eine Anspielung auf „Der Silberschlüssel“ und „Durch die Tore des Silberschlüssels“ enthalten und erwähnt den Namen „Ny-Ar-Rut-Hotep“, in dem kaum verhüllt Nyarlathotep anklingt. Im Text von „Cohorror“ auf dem gleichen Album, in dem es um kosmische und jenseitige Schrecken geht, findet sich die Zeile „Dreaming and dead“. „Lloigor“ (auf Venereal Dawn) greift dann explizit auf Wesen aus dem Lovecraft-Kosmos zurück, die allerdings nicht von HPL selbst, sondern von August Derleth erfunden wurden, und schaffen mit der Zeile „a thousand young drip from the sky to feed“ eine neuartige Verbindung zu Shub-Niggurath. Lovecraft spielt bei Dark Fortress also eher eine Nebenrolle, sie sind aber ein gutes Beispiel für die Anschlussfähigkeit von HPLs Kosmos an die im Black Metal verbreitete pessimistische und nihilistische Weltanschauung, die schwarzromantische und satanistische Themen bis hin zu „anti-kosmischen“ Perspektiven umfasst.

In eine ähnliche inhaltliche Kerbe schlagen die Marburger Into Coffin in „Crawling in Chaos“ (auf The Majestic Supremacy of Cosmic Chaos, 2017). Ihre Musik mischt Death und Doom Metal, geht also in eine ganz andere Richtung: Finstere Growls, gebremste, langsame Rhythmik, ausufernde Stücke von durchweg über zehn Minuten Länge, die man nicht mehr als Songs bezeichnen kann. Das genannte Stück erwähnt keinen einzigen Großen Alten, jedoch ist die Bezeichnung „Crawling Chaos“ so eng mit Nyarlathotep verbunden, dass dieser sehr wohl anwesend gemacht wird. Die im Text hervorgerufenen apokalyptisch-kosmischen Visionen und das tentakeldurchzogene Artwork unterstreichen das nachdrücklich.

Andere Bands gehen wesentlich weiter. Sie nehmen Lovecraft als einen Schwerpunkt oder sogar als alleiniges Themenfeld in Anspruch. Den Anfang sollen The Vision Bleak machen, ein seit 2000 existierendes Bandprojekt von Markus Stock (alias Ulf Theodor Schwadorf) und Tobias Schönemann (Allen B. Konstanz), in dem sie sich der verschiedensten literarischen und cineastischen Quellen der schwarzen Romantik und Phantastik bedienen. Ihre von ihnen als „Horror-Metal“ bezeichnete Musik verbindet melodischen Metal mit symphonischen und Death-Metal-Elementen. Indem die Band auf eine ganze Reihe von Autoren zurückgreift – neben Lovecraft etwa Lord Byron und Poe –, aber auch Filme und verschiedene Sagen und Legenden verwendet, stellt sie einen größeren literarischen und erzählerischen Zusammenhang im Genre des Horrors her. Man könnte sagen, dass viele ihre Stücke ein musikalisches Äquivalent zur Struktur einer Kurzgeschichte darstellen, denn es handelt sich um klassische Songs mit traditioneller Dramaturgie im besten Sinne; weiter unten werden wir auf Musiker stoßen, die dies nicht mehr tun. Die literarischen Anspielungen fließen auch in die Gestaltung der Booklets und Digipaks ein, die wie alte, verbräunte Bücher, Alben oder Grimoires daherkommen. Lovecraft-Bezüge finden sich auf nahezu allen Platten. „Horror of Antarctica” (auf The Deathship Has a New Captain, 2003) widmet sich „Bergen des Wahnsinns“, der Text ist allerdings so allgemein gehalten, dass die Credits ebenso an Poes „Arthur Gordon Pym“ gehen können. Das Nachfolgealbum Carpathia (2005) ist das lovecraftianische Glanzstück der Band. Der Untertitel „A Dramatic Poem“ offenbart seinen Charakter als Konzeptalbum. Erzählt wird eine schwarzromantische Schauergeschichte, in der Motive aus Dracula mit dem „Cthulhu-Mythos“ verwoben werden. Die einzelnen Songs entsprechen dabei Kapiteln. Das Herzstück des 2007er-Albums The Wolves Go Hunt Their Prey ist „The Black Pharaoh Trilogy”, die sich um die Gestalt des schwarzen Pharaos Nephren-Ka dreht, die Lovecraft in „Der leuchtende Trapezoeder“ erwähnt. Auch der Song “Evil is of Old Date” verdient Erwähnung, weil er auf eine sehr allgemeine Weise mit HPL-Bezügen spielt. Set Sail to Mystery (2010) vertont laut Booklet „an eight parted journey through the realms of the supernatural and the dark corners which reside within the soul of each of us”. Das literarische Programm ist hier besonders augenfällig. Es geht von Lord Byron über Poe zu Lovecrafts „The Outsider” und von da aus zu dem Lovecraft-Zeitgenossen Clark Ashton Smith („Mother Nothingness“). Danach beginnen sich HPLs Spuren im Schaffen der Band zu verlieren; einzig „The Whine of the Cemetery Hound” auf ihrem bislang letzten Album The Unknown (2016) enthält Referenzen zu „Der Hund“.

Begeben wir uns nun in extremere Gefilde. Hier fallen zwei Dinge auf. Zum einen nimmt die Zahl der Musiker mit Lovecraft-Bezügen schlagartig zu, zum anderen lösen sich traditionelle Songstrukturen zunehmend auf. Nach meiner Überzeugung hängt das zusammen. Inhaltlich finden wir verschiedene Herangehensweisen: Mal stellen die Stücke bestimmte Figuren oder Orte aus dem Lovecraft-Universum in den Mittelpunkt, die dann auf eine atmosphärische Weise imaginiert oder auch eigenständig weiterentwickelt werden, mal sind es bestimmte Geschichten; es werden aber auch regelrechte rituelle Anrufungen inszeniert.

Die französischen Black-Metaller The Great Old Ones, gegründet 2009, tragen den Lovecraft-Bezug bereits im Namen und widmen sich ausschließlich seinem Werk. Ihre musikalische Ausrichtung lässt bereits Interessantes vermuten, denn das als atmosphärischer, Ambient oder einfallslos als Post Black Metal bezeichnete Subgenre (oder Sub-Sub-Genre) verbindet die klirrende Kälte und Raserei des traditionellen Black Metal mit atmosphärischen Klanglandschaften und der Neigung zu episch ausgreifenden Songlängen, die gelegentlich die Zehn-Minuten-Marke überschreiten. Al Azif, das Debut-Album von 2012, nähert sich den Großen Alten von mehreren Seiten. „Al Azif“ und „Visions of R’lyeh“ greifen Figuren und Orte auf, während „Rue d’Auseil“ sich mit „Die Musik des Erich Zann“ eine konkrete Geschichte herausgreift. Demgegenüber thematisiert „The Truth“ die generelle Position eines sein Schicksal verfluchenden lovecraftianischen Forschers, der die entsetzliche Wahrheit gesehen hat und dem niemand glaubt. Ihr jüngstes Album, Cosmicism (2019), verschiebt diesen Fokus ein wenig und nimmt sich einzelne Große Alte vor: Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Azathoth und Nyarlathotep bekommen je eigene Stücke gewidmet; mit „Lost Carcosa“ holen TGOO einen bei Lovecraft nur selten genannten Ort an die Oberfläche.

Tekeli-Li (2014), das aus meiner Sicht beste Album der Band, ist ein Konzeptalbum zu „Berge des Wahnsinns“ und ist damit eine der ganz wenigen Alben überhaupt, die sich auf eine einzige Geschichte konzentrieren. (Als Vergleich könnte man die Funeral Doom-Band Ahab heranziehen, deren Alben sich an Seefahrer-Horrorstories von Poe, William Hope Hodgson und am realen Vorbild für Melvilles Moby Dick orientieren.) Im Wechsel von atmosphärischen Ein- und Überleitungen und meist recht langen, ausufernden schwarzmetallischen Tracks, geschrienen und gesprochenen Passagen, entsteht ein vielteiliger und abwechslungsreicher Spannungsbogen. Die Texte bekommen durch das Black Metal-typische hohe Schreien zusammen mit den sich an kein Versmaß haltenden Texten – auch das ein im Black Metal häufig anzutreffendes Stilmittel – eine wahnsinnige und deklamatorische Wirkung, als seien sie als Anrufungen der Großen Alten gedacht; gleichzeitig werden die Aufnahmen an vielen Stellen von einer tiefen Melancholie und Verlorenheit durchweht. Als wäre das nicht genug, wiederholt die Band ihre Vorgehensweise 2017 auf dem gleichen Niveau mit EOD: A Tale of Dark Legacy, das sich Schatten über Innsmouth widmet.

Ultar sind TGOO nicht unähnlich. Die 2016 in Rußland gegründete Band hat bislang zwei Studioalben veröffentlicht: Kadath (2016) und Pantheon MMXIX (2019). Ihr Post Black Metal ist vergleichbar dem von TGOO; auch er ist von einer starken Dynamik von Lautstärke und Geschwindigkeit und großer Intensität geprägt, erreicht aber nicht die Komplexität der Franzosen. Die meisten Stücke sind nach Großen Alten benannt, etwa „Father Dagon“, „Shub-Niggurath“ oder „Yog-Sothoth“. Die Texte, soweit zugänglich, scheinen sich aber eher um persönliche Gefühle der Verlorenheit, Trauer und Melancholie zu drehen.

Mit Sulphur Aeon wird das Genre gewechselt. Die Band spielt einen atmosphärisch dichten und wuchtigen Death Metal und hat bislang eine EP und drei Alben veröffentlicht. Die Gestaltung ist aufwendig. Alle Alben kommen in einem schwarzen, silberfarben bedrucktem Schuber, die Cover werden von phantastischen, monströsen und detailreichen Gemälden des schwedischen Künstlers Ola Larsson geschmückt, die Booklets sind mit anspielungsreichen Zeichnungen versehen und die Texte aufwendig und abwechslungsreich gesetzt: Hier hat sich jemand richtig Arbeit gemacht. Artwork und Musik verbinden sich zu finsteren Gesamtkunstwerken. Sulphur Aeon betonen stärker als die anderen genannten Bands die ritualistischen und kultistischen Aspekte: Die Texte gleichen oft Anrufungen der Großen Alten („Oh Yog Sothoth – Thou art the Gate / Oh Yog Sothoth – Unite once again with your Kin“, in „He is the Gate“, auf Gateway to the Antisphere, 2016) oder Beschwörungen furchtbarer Orte („Onwards… towards Kadath!“, ebd.). Auf ihrem ersten Album, Swallowed by the Ocean’s Tide (2012) konzentrieren sie sich auf den unterseeisch träumenden Cthulhu und stellen auch andere unheimliche Seelegenden in seinen Dienst. Die nächsten Alben, Gateway to the Antisphere (2014) und The Scythe of Cosmic Chaos (2018) weiten den Blick dann auf den gesamten Kontinent Lovecraft.

Kommen wir nun zu einem speziellen Fall. Die amerikanische Ein-Mann-Band Catacombs von John Del Russi aka Xathagorra Mlandroth spielt Funeral Doom Metal. Diese sehr eigenartige Spielart eines metallischen Subgenres fällt ziemlich aus dem Rahmen, weil sie das, was man eigentlich als Kern von Rockmusik und Metal kennt: Energie, intensive Emotionen, ein treibendes Nach-vorn-Gehen, fast völlig negiert und die Musik regelrecht erstarren lässt. Extrem schleppende Rhythmen, Pulse, die sich dem Scheintod nähern, eisige Kälte, tiefer Pessimismus und apokalyptische Visionen erstarrter Welten gehören zum Programm. Dass das einzige Album der Band, In the Depths of R’lyeh (2006), sich in sieben halb erstorbenen, bis zu 18 Minuten langen Tracks der Behausung Cthulhus widmet, ist außerordentlich passend; Musik und Inhalt gehen hier eine einzigartige Verbindung ein.

Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange der von Lovecraft inspirierten Merkwürdigkeiten. Eine derart extreme und abgründige Musik, wie sie die experimentellen Todesmetaller Portal aus Australien zu Gehör bringen, dürfte nur selten, wenn überhaupt, an das Ohr normaler Hörer*innen dringen. Dabei existiert ein ganzer musikalischer Untergrund mit zahllosen Bands, die auf die ein oder andere Weise nicht nur die Grenzen des Metal, sondern von Musik überhaupt in Bereiche ausweiten, in denen ihnen nur wenige zu folgen bereit sind. Portal wurden 1994 gegründet und haben bis heute fünf Alben veröffentlicht. Lovecraft gehört durchaus zu ihren wichtigen Inspirationen, die Band lehnt es aber ab, als lovecraftianische Band wahrgenommen zu werden. In der Tat ist ihr Fokus auf ein weit umfänglicheres Feld des Horrors gerichtet, das die Schauerromantik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Steampunk-Anklänge und esoterische Lehren einschließt. Die Musik steht im Dienst von Bildern und Klängen absoluter Finsternis, die sie beschwören wollen. Lovecraft scheint hier eine kräftige Starthilfe gegeben zu haben. „Transcending a Mere Multiverse” (Seepia, 2003) war von Azathoth und Cthulhu inspiriert. Ein 2006 erschienenes Demo benannte die Band The Lurker at the Treshold. Outré (2007) enthält „Omnipotent Crawling Chaos“, eine Nyarlathotep-Beschwörung, und „13 Globes“, das sich Yog-Sothoth widmet. Aber schon auf diesem Album zerlegen Portal ihre Texte immer stärker in zum Teil mehrsprachige Fragmente. Auf Vexovoid (2013) wird dieses Spiel bis zur völligen Unverständlichkeit getrieben, hier werden gar Wörter durch Kombinationen und Verdichtungen neu geschaffen. Von Lovecraft ist nirgends mehr die Rede, aber dennoch stellt sich gerade hier die Frage, ob er und seine Ideen nicht überall gegenwärtig sind. Anders ausgedrückt: In einem Interview von 2014 bringt die Band zum Ausdruck, dass Lovecraft für sie inzwischen zu einer Oberflächenerscheinung geworden ist, die tiefere und dunklere Ideen eher verberge.

Vielleicht würde HPL ihnen sogar recht geben. Vielleicht haben Portal von allen genannten Bands HPL am besten verstanden, indem sie sich von ihm, oder besser: von seinen Figurationen wie den Großen Alten, wieder gelöst haben. Sie haben die Großen Alten genutzt wie ein Tor, um zu der Finsternis zu gelangen, die sie eigentlich meinen – und die vielleicht auch Lovecraft gemeint hatte: ein gestaltloser und alles überwältigender kosmischer Schrecken, der nur durch amorphe Wesenheiten symbolisiert werden kann, die sich sogar in der Darstellung einer konkreten Form verweigern. Portals Musik ist entsprechend: Zwar sind ihre Stücke nie besonders lang, aber bewusst strukturlos, laut und krachend, fast arhythmisch, beschwörend und kaum verständlich.

Lovecraft selbst hätte sich über seinen Einfluss auf die Musik sicher sehr gewundert. Die hier vorgestellten Beispiele hätte er wahrscheinlich überhaupt nicht als Musik identifiziert, sondern als kakophonischen Wahnsinn abgeurteilt – was wiederum ausgesprochen passend wäre. Er hätte es sicher aber auch deshalb nicht nachvollziehen können, weil er mit Musik generell kaum etwas anfangen konnte. Wie er 1930 in einem Brief an August Derleth schrieb, war Musik für ihn „eine Kunstform, die ich nicht begreife“ („an art which I cannot understand“) (zitiert nach The Strange Sound of Cthulhu, S. 16), und auch in der großen Biographie von S. T. Joshi finden sich so gut wie keine Hinweise auf ein Interesse an Musik. Im Gegenteil: In seiner Kindheit musste Lovecraft Geige lernen, was bei ihm einen lebenslangen Abscheu vor klassischer Musik auslöste. Klänge hingegen, ihre Wahrnehmung und psychischen Auswirkungen (und hier steht er fest in einer romantischen Tradition) spielen in vielen seiner Geschichten eine Rolle. Die Musik, die in seinen Geschichten vorkommt, ist auch eher hier zu verorten: Wildes Trommeln und unmelodisches Flötenspiel begleiten abscheuliche Prozessionen und bestialische Rituale, wie in Nyarlathotep, Das Mond-Moor, Das Fest, Gefangen bei den Pharaonen, Grauen in Red Hook, Cthulhus Ruf und dem Fragment Das uralte Volk. Nur in einigen frühen Geschichten (Das weiße Schiff, Iranons Suche) kommen Wohlklänge und schöne Gesänge vor; in Das Grab wird ein georgianisches Trinklied zitiert. Die Musik des Erich Zann ist tatsächlich die einzige Geschichte, in der Musik eine tragende Rolle spielt, aber auch hier ist sie wild, kakophonisch, angstbesetzt und scheint eher Klang und Geräusch nahezustehen als Musik in dem Sinne, wie Lovecraft sie zu seinen Lebzeiten hören konnte.

Damit schließt sich der Bogen. In „A Thousand Young“ von The Great Old Ones heißt es:

„I hear people chanting

in this strange recording

Frantic and horrified, I hear people in hoards

Abject incantations, a call for their Lords”

Es geht Lovecraft um unmenschliche Klänge, und darum geht es Extrem-Metallern auf ihre Weise ebenfalls. Die extremen Ausdrucksformen, über die sich deren Musik definiert, reißen die Grenzen konventioneller Tonalität zu reinem Klang, Geräusch und Lärm ein. Die Stimmen, die man hört, singen eher selten, sondern sie schreien, kreischen und growlen, sie klingen bewusst monströs, unmenschlich, inhuman. Klassische Songformate und Kompositionsschemata werden zugunsten atmosphärischer und gelegentlich symphonischer Klanglandschaften aufgebrochen. Und, wie am Anfang angedeutet und vielleicht ebenso wichtig: HPLs Geschichten transportieren auch eine Idee, sie sind Ausdruck einer Geisteshaltung. Das trifft im extremen Metal auf eine Musik, die sich selbst oft als Ausdruck von Vorstellungen und Weltanschauungen versteht, die überwiegend von Melancholie, Wut und Verzweiflung, Pessimismus und Nihilismus geprägt sind, oder, wie im Black Metal häufig, von der Vorstellung einer übermächtigen Natur. Und welche Musik würde besser zu den Großen Alten passen als eine, die als Klang aus der Hölle daherkommt?

Jörg Kleudgen

Der vergessene Bücherschrank

Gert Loschuetz

Dunkle Gesellschaft, Roman in zehn Regennaechten

(Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2005, 220 Seiten, 19,90 EUR)

„Meine Nachtwege sind überflutet, deshalb lenke ich meine Schritte zur anderen Seite, weg von den Asphaltwegen, vorbei an dem aufgegebenen Gasthaus, an Hecken und Zäunen, bis ein Stück hinter dem Krüppelwald die Kalikegel auftauchen …“

(Gert Loschütz: Dunkle Gesellschaft, S. 142)

Manche Bücher scheinen einem zuzurufen: „Nimm mich mit!“ So war es auch mit Gert Loschütz’ Roman Dunkle Gesellschaft. Ein Buch eines 1946 in Genthin geborenen, heute in Frankfurt lebenden Autors, veröffentlicht in der Frankfurter Verlagsanstalt, gefunden in einem Frankfurter Bücherschrank. Im Gegensatz zum Titel versprach der Umschlag kein phantastisches Buch. Er zeigt eine verregnete Flusslandschaft aus dem Auto heraus fotografiert. Trotzdem musste ich es einfach mitnehmen, und von dem Moment an hatte ich keine Ruhe, bis ich endlich darin lesen konnte. Das tat ich, immer wenn ich im Garten war, im Hochsommer, während des Überganges zum Herbst und schließlich im Winter, und ich fand meine Überlegung bestätigt, dass nicht (nur) das, was ein Autor in ein Buch hineinschreibt, als Atmosphäre empfunden wird, sondern auch das, was der Leser an eigener Gemütslage, Umgebung und Situation beisteuert. So hat jede einzelne Geschichte dieses Bandes beim Lesen für mich eine eigene Prägung erfahren. „Schlafwagenfahrer“ etwa, bei dem nach einem Tag mit knapp 40° C im Schatten abends ein erlösender Regenguss niederging. Und während der Protagonist Thomas das rätselhafte Verschwinden seines Kollegen Wilhelm beschreibt, musste ich an meine eigenen Fahrten im Liegewagen denken.

Doch beginnen wir mit der Titelgeschichte, die – nicht mehr als eine kurze Einleitung – in die dunkle Gesellschaft einführt: „Diese aber saßen wie Schaufensterpuppen auf ihren Bänken, die Hände im Schoß, keine Miene regte sich in den blassen, ja weißen Gesichtern, ihr Blick ging nach vorn, und ihr Mund war ein dünner Strich …“ (S. 8 f.). Sie geht quasi nahtlos über in Thomas’ Erinnerungen an seine Zeit am Royal Naval College, an den dunkelhäutigen Kommilitonen Daniel, der nach einer Begegnung mit den von ihm sogenannten „Starren“ plötzlich durch einen anderen Schüler ersetzt wird, und den mysteriösen Tod des Lehrers Moorehead, an dem er sich mitschuldig fühlt. Loschütz löst die dunklen Andeutungen, das etwas Böses im Gange ist, nicht auf; ein Gefühl der Bedrohung bleibt immanent.

„Der Garten“ spielt im deutschen Osten an der Spree, und die dunkle Gesellschaft begegnet Thomas diesmal in Gestalt eines Gemäldes, das seinem Erschaffer kein Glück brachte; er fiel bei den Machthabern in Ungnade. Die Geschichte ist aber eher ein Beziehungsdrama über eine Liebe, die so tief ist, dass einer der Liebenden sie nicht mehr erträgt.

„Glendenning“ scheint ein Name zu sein, und es ist der Titel der magischsten und zentralen Erzählung des Bandes. Ein Name, aber wem gehört er? Ist es Thomas selbst, der während eines unfreiwilligen Aufenthalts in New York seltsame und beunruhigende Beobachtungen von unterschwelliger Gewalt macht, oder ein Mann, der ihm zweimal begegnet und den Namen als Erster ausgesprochen hat? In einer bedrohlichen Kulisse, die an Alan Parkers Psychothriller „Angel Heart“ aus dem Jahr 1987 erinnert, ist Thomas einem Rätsel auf der Spur, das ihn vom Laden eines Wahrsagers durch mehrere Hinterhöfe zu einer Halle führt, in der er von einer spirituellen Versammlung als Erlösergestalt begrüßt wird. „Und in die Gesichter war eine graue, gehetzte Müdigkeit eingegraben, gemildert einzig durch das Leuchten, das die Verzückung über mein (oder besser: Glendennings) Erscheinen auf ihre Mienen gezaubert hatte. (…) Sie wandten mir ihre heißen Gesichter zu, hielten mir ihre Uhren entgegen, und ich denke, es fehlte nicht viel, dass sie sich unter diesem anhaltenden, aus ihrer Brust dringenden Summen vom Boden erhoben und in der Luft zu schweben begonnen hätten.“ (S. 98 f.).

Und auch den Fremden trifft er hier wieder, Hobbes, der eine Art Priester zu sein scheint. Alle wissen genau, was sie zu tun haben, alle außer Thomas, der am nächsten Tag aus einem unbestimmten Gefühl heraus aus der Stadt flieht und auf dieser Flucht von einer Reihe von Anschlägen erfährt, die allesamt Glendenning zugeschrieben werden.

Die Geschichte ist ein Meisterwerk, das unter Beweis stellt, wie wenig die dunkle Phantastik auf schaurige Monster oder eine blutdurchtränkte Handlung angewiesen ist, wenn sie Spannung und Atmosphäre zu erschaffen sucht. Sie ist großartig konstruiert und ausgewogen komponiert.

Ist es möglich, dass einem ein wildfremder Mensch bekannt vorkommt und andersherum, man selbst einem Fremden? Thomas hat „Katharina“ als Kind aus den Augen verloren, und wie auch in den anderen Geschichten des Bandes geschah dies unter merkwürdigen Umständen. Als er sie nach Jahrzehnten wiederzusehen glaubt, ist er nicht sicher. Auch in ihrem Blick bemerkt er ein Wiedererkennen. Während er ihr unbemerkt folgt und sie beobachtet, überfallen ihn Erinnerungen. Es kommt zu einer zweiten Begegnung, aber Thomas nutzt die Gelegenheit nicht, und Katharina, oder die Frau, die ihr gleicht, entgleitet ihm vollends.

„Null Vierzig“ zeigt der Bildschirm immer wieder an, und Thomas fragt sich, ob damit wohl ein geheimer Code gemeint ist. Wird etwas geschehen, oder ist es bereits geschehen? Einmal mehr ist er unsicher, was Erinnerung ist und was Einbildung. Nur der Ort, der steht fest, und der allgegenwärtige Regen. In der Zeit des Kalten Krieges muss es sich zugetragen haben. Da wollte der Binnenschiffer einer Frau zur Flucht verhelfen. Der Plan scheint gescheitert, doch Thomas kann nicht genau sagen, was damals wirklich geschehen ist.

„Der Irrtum“ knüpft daran an, zumindest ist der Schauplatz des Geschehens in dieser und in den beiden letzten Erzählungen, „Es ist noch nicht Freitag“ und „Der Schlüssel“, derselbe. Allerdings scheint der Autor hier das ursprüngliche Motiv mehr und mehr aus den Augen zu verlieren, nämlich die dunkle Gesellschaft, die ihm eingangs immer wieder begegnet ist. Der Titel des Buches bezieht sich nun mehr und mehr auf das Dunkle in unserer Mitte: Mord, Prostitution, Ehebruch ... und am Schluss versinkt die ganze Welt im nicht enden wollenden Regen, der auch Thomas beinah mitreißt. Letztendlich entkommt er und hat eine letzte Begegnung mit der dunklen Gesellschaft: „… es war ein großer Reisebus mit schwarzen Scheiben, hinter denen man niemanden, nichts, nicht das Geringste erkennen konnte; er stand da wie leer, wie abgestellt, aber er war nicht leer. Ich glaubte (und glaube immer noch), dass in ihm dieselben Leute saßen, die uns von der Autobahnbrücke entgegengesehen hatten.“ (S. 218 f.).

Und ich? Ein halbes Jahr lang hat mich das Buch durch den Garten begleitet. Ich habe Leben heranwachsen und wieder vergehen gesehen. Das ist der Lauf der Dinge, an dem wir nichts ändern können. Und das ist gut so.

[JK]

Horror in Eisenbahnen

Schnell! schnell, mein Schmied! mit des Rosses Beschlag!

Derweil du zauderst, verstreicht der Tag. –

„Wie dampfet dein ungeheures Pferd!

Wo eilst du so hin, mein Ritter wert?“

Adelbert von Chamisso: „Das Dampfroß“ (Weidmannsche Buchhandlung, Leipzig, 1837)

Bahnhoefe, Züge, und wie ich die phantastische Literatur entdeckte

von Thomas Ulbrich

„Das Leben ein Bahnhof, ein Kommen und Gehen, ein Finden, Verlieren und nie wieder Sehen.“

(aus „Der Bahnhof“ der Band GONG, dieser Titel zählte 1981 in der DDR zu den erfolgreichsten Songs; dies sei nur nebenbei erwähnt)

Bahnhöfe sind und waren schon immer Orte der Begegnung. In Zügen konnte man seine Heimat, sein gewohntes Umfeld verlassen, um seinen Träumen hinterher oder nachzureisen. Oder man fuhr ganz profan jeden Tag einfach zur Arbeit, so wie es der Verfasser macht.

Ich selber bin in dieser Lage, dass ich seit meiner Ausbildung im Jahre 1980 fast ununterbrochen Bahnhöfen und Zügen begegne. In frühesten Kindeszeiten fuhr ich noch auf den mit alten Dampfloks betriebenen Zügen mit. Viele Erinnerungen daran habe ich leider nicht mehr; ich kann mich nur noch einer gewaltigen Rauchwolke entsinnen, welche fast die gesamten vorderen Eisenbahnwagen verhüllte und sich langsam ausweitete.

Das wahre Abenteuer begann mit der „grandiosen“ Lehrzeit, einen ungeliebten Beruf zu erlernen. An diesem ersten Tag traf ich viele meiner Schulfreunde und -kameraden, die ebenfalls ihre Reise des Lebens mit dieser Zugfahrt antraten. Auch da erwies sich der alte, heruntergekommene Bahnhof in Krippen (der Ort, der zu Bad Schandau in Sachsen gehört und nach der Wende freundlich eingemeindet wurde, eigentlich mein Heimatort) wieder als ein Ort der Begegnung; Zeit für ein letztes Gespräch, Zeit für einen schüchternen Seitenblick zu den Mädchen herüber, welche sich hübsch gemacht hatten, Zeit, um allen noch einmal Glück zu wünschen. Dann begann mit dieser ersten Fahrt in Richtung Erwachsensein für alle eine Reise in eine unbekannte Zukunft. Jeder von uns stieg damals an einem anderen Bahnhof aus, ging seiner Bestimmung entgegen, erst einmal dem Ort, wo die Lehre beginnen würde.

Am nächsten Tag waren wir schon weniger geworden. Die ersten waren schon in Internaten gelandet und fuhren erst an den Wochenenden wieder nach Hause. Ja, und man sah sich seit dieser Zeit immer etwas weniger; meine Freunde lernten andere Menschen kennen und zogen fort aus der Heimat. Der Ort der Begegnung wurde zu einem Ort des Verlustes, und viele ließen sich von den Stürmen der Zeit verwehen. Gerade diejenigen, die man am meisten gemocht hat, sieht man vielleicht niemals wieder. So soll einer meiner besten Freunde, dem ich nach der Schule niemals mehr begegnete, bereits verstorben sein, wie ich auf dem letzten Klassentreffen erfuhr.

Ja, auch meine Zugfahrt war für mich eine Reise in eine unbekannte Zukunft. Das Fahren mit der Deutschen Reichsbahn war durchaus bequem, aber im Sommer zu heiß, und im Winter meist auch, da übertrieben geheizt wurde. Die Zugfenster konnte man allerdings noch selbständig öffnen, und an den Verspätungen hat sich auch mit der Deutsche Bahn AG nichts geändert. Fahrkarten kosteten entschieden weniger als heute. Die Schaffner kontrollierten auf der Fahrt von Krippen nach Dresden manchmal bis zu dreimal, ob man ein gültiges Billett besaß.

Natürlich beobachtete der Verfasser während der zahlreichen Fahrten auch die anderen Reisenden, ihre Gespräche, ihre Handlungen. Und er entdeckte damals neben dem Heavy Metal – auch in der DDR liefen AC/DC oder Motörhead in den mitgeführten Kassettenrecordern – die phantastische Literatur.

Um zur Berufsschule in Dresden zu gelangen, musste ich vom Bahnhof aus mit der Straßenbahn durch die halbe Stadt fahren. Nicht selten war ich am späten Nachmittag oder Abend auf dem heimeligen Dresdner Hauptbahnhof für mich alleine, und manchmal hatte ich, um die Wartezeit inklusive der Verspätung des Zuges zu überbrücken, ein Buch einstecken. Gute Bücher gab es bei uns entweder in einer Leihbücherei oder unter dem Ladentisch.

Damals wie auch heute lebten viele Tauben hoch oben im Kuppelgewölbe des Bahnhofs. Nachdem ich mir in der Mitropa (Bewirtungsgesellschaft auf Bahnhöfen und Raststätten in der DDR) des Bahnhofs manchmal einen Muckefuck-Kaffee oder eine Bockwurst gekauft hatte, war immer noch genug Zeit, bis der Zug erwartet wurde, beziehungsweise man hatte bereits die Verspätung durchgegeben. Lautsprecheransagen versteht man heute übrigens nach genauso schlecht wie damals.

Eines Abends geschah ein Wunder. Der Hauptbahnhof in Dresden wurde für mich zum Ort der Begegnung. Ich begegnete der phantastischen Literatur, die zu einer meiner größten Passionen wurde. Ganz zufällig hatte ich zwei Bücher aus dem heimischen Bücherschrank eingepackt, einen Band mit Erzählungen E. T. A. Hoffmanns und die „Meistererzählungen“ Robert L. Stevensons. Und damit begann meine eigene, persönliche Reise in eine unbekannte, aufregende Zukunft ...

Von Stevenson hatte ich vorher nur „Die Schatzinsel“ gekannt, durch eine Serie, die auch im DDR-Fernsehen gesendet worden war, durch den Roman und durch die geniale DDR-Schallplattenvertonung mit exzellenten Sprechern. Hier gab es nun „Die tollen Männer“, das dämonische Doppelgängerstück „Markheim“ und „Der Flaschenteufel“ (von Murnau verfilmt), oder das nicht minder grandiose „Die Insel der Stimmen“.

Hoffmann konnte mich von Anfang an fesseln. Ich zähle ihn trotz des Alters seiner Werke noch immer zu meinen Lieblingsautoren. Ich habe damals auf dem düsteren Bahnhof in Dresden an ein rostiges Geländer gelehnt „Hyänen“, „Der Sandmann“, „Der goldene Topf“, „Geschichte von dem verlorenen Spiegelbild“ und seine besten, düstersten Geschichten „Der Elementargeist“ und „Ignaz Denner“ für mich entdeckt, und das DDR-Fernsehen hat „Die Brautwahl“ mit dem großartigen Herwart Grosse als helfendem Geist (oder Dämon) Leonard in der Hauptrolle verfilmt (leider seitdem niemals wieder gesehen).

Eine kurze Zeitreise später weilte der Verfasser, nachdem er seinen zweiten Beruf erlernt hatte, in Pirna, seinem heutigen Arbeitsort. Noch zu DDR-Zeiten besuchte er einen Buchladen und fand dort einen Band mit phantastischen Geschichten, den er blind kaufte, ohne mehr über den polnischen Autor zu wissen. Es war „Das graue Zimmer“ mit einem hässlichen Umschlag.

Als ich das Buch im Bahnhof von Pirna herauskramte, wurdedieser zum Ort einer besonderen Begegnung. Ich entdeckte den Autor Stefan Grabiński, und schon die Geschichte „Der Dämon der Bewegung„ versetzte mich in Begeisterung. Kurze Zeit später konnte ich von ihm „Der Schatten des Satans“ erwerben, genauso genial. Grabiński zählt bis heute zu meinen Lieblingsautoren, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich auch die beiden Bände „Das Abstellgleis“ und „Dunst“ bekommen konnte.

Nach der Wende wurde der Bahnhof in Pirna erneut zum Ort einer literarischen Begegnung. Ich las während der Wartezeiten Bücher von Stephen King, Clive Barker, Dean Koontz und Dan Simmons, und irgendwann von einem Autor mit dem merkwürdigen Namen H. P. Lovecraft.

Ja, niemand weiß, wohin ihn seine Reise führt, wenn er seinen Bahnhof verlässt und in den Zug ins Unbekannte einsteigt. Auch ich wusste es nicht, und doch werde ich niemals die erste Zugfahrt, die nach und nach endgültige Trennung von meinen alten Freunden vergessen. Meine Fahrt führte nach etlichen Jahren ins Märchenland Gondwana, das zauberhafte Oz ... die phantastische Literatur.

Ja, und die gurrenden Tauben sind noch immer da, und ich glaube, selbst das Geländer, an dem ich beim Lesen lehnte, ist noch vorhanden.

Immer, wenn ich heute von Dresden aus einen Zug benutze, presse ich meinen nicht mehr ganz so jungen Rücken dagegen und beobachte die Menschen, wie sie sich begegnen, sich finden, verlieren und vielleicht niemals mehr sehen ...

Was nun die einen als „Eisenbahnromatik“ bezeichnen und geradzu verliebt in die dampfenden und schaubenden Kolosse sind, ist für andere schlicht ein Transportmittel – oder für Skeptiker der Technik eine Gefahr.

Statistisch gesehen ist die Eisenbahn nach wie vor eines der sichersten Verkehrsmittel, doch kommt es zu einen Unglück ist der Schaden für den Menschen extrem hoch.

Gerade in der Frühzeit der Eisenbahngeschichte waren Unfälle sicherlich mehr zu verzeichnen als heute. Doch egal ob damals oder im Hier und Jetzt: ein solches Unglück ist meist grausam-spektakulär.

So überstand am 9. Juni 1865 CharlesDickens auf dem Rückweg von Paris den schweren Eisenbahnunfall von Staplehurst, Kent zwar körperlich unversehrt, wurde von dem Ereignis aber für den Rest seines Lebens im Geiste verfolgt.

Das Eisenbahnunglück von Staplehurst

Das Trauma des Charles Dickens

von Torsten Scheib

„Glanzlos ging die Sonne auf; aber sie beschien nichts Traurigeres als diesen Mann von guten Anlagen und edlen Gefühlen, der seine Fähigkeiten nicht zu verwenden und sich selbst nicht zu helfen vermochte, sondern im Bewusstsein des an ihn haftenden Giftes sich darein ergab, vollends von ihm aufgezehrt zu werden.“

Charles Dickens, Eine Geschichte von zwei Städten (1859)

Der neunte Juni des Jahres 1865 ist ein Freitag. Einen Ozean vom eigentlichen Schauplatz entfernt, in den Wirren des Amerikanischen Bürgerkriegs, befehligt Admiral Dixon Porter sieben Panzerschiffen den Übergangsversuch bei Grand Gulf, Mississippi. Im dänischen Sortelung erblickt der Komponist Carl Nielsen das Licht der Welt. In der Grafschaft Kent nähert sich ein Fährzug dem Bahnhof der Stadt Folkestone. Mit an Bord: der 53jährige Charles Dickens, auf dem Rückweg nach London. Eine Auszeit liegt hinter ihm; unbeschwerte Tage im französischen Boulogne-sur-Mer, etwa 35 Kilometer südlich von Calais gelegen. „Mein Tun und diese Schwermut … beides wird mir noch mein Ende bescheren“, gestand er vor dem Aufbruch Ende Mai dem von ihm sehr geschätzten Biographen John Forster (1812-1876). „Andernfalls poche ich auf einen baldigen Zusammenbruch.“ Doch war dies nicht der alleinige Anlass. Ein zweiter namens Ellen Ternan wartete in Frankreich; 27 Jahre jünger, Schauspielerin – und höchstwahrscheinlich entscheidend was Dickens’ Trennung von Ehefrau Catherine Hogarth betrifft. Formale Scheidungen eingeschlossen juristischer Konsequenzen waren erst mit Verabschiedung des Matrimonial Causes Act von 1857 für nahezu jedermann möglich. Davor war eine Scheidung ungemein kostspielig, da die Bewilligung einzig vom Parlament kommen durfte; unberücksichtigt der reputativen Konsequenzen. Nach dieser Hürde bezogen Catherine und der gemeinsame Sohn, Charles Culliford Dickens bzw. Charles Dickens Jr. (1837 – 1896), im Juni 1858 ein Anwesen im Londoner Stadtbezirk Camden. Die restlichen 9 Kinder blieben mit Dickens im westlichen Flügel des Travisstock House, dessen Pächter der Maler Frank Stone (1800 – 1859) war. Dickens graute es vor dem alleinigen Sorgerecht für die drei Mädchen und sechs Buben. So wie er die Hauptschuld des Kinderreichtums anlastete, versuchte er ebendiesen Umstand gleichfalls Catherine anzukreiden. Doch – waren dies die ausschlaggebenden Anlässe für eine Trennung? Missbehagte dem Intellektuellen Dickens eine bürgerliche Existenz? Störte ihn Catherines Antriebslosigkeit, die er in ihrer fehlenden Intelligenz vermutete?

„Fühlst du das? Das ist mein Herz. Es ist gebrochen.“

Charles Dickens, Große Erwartungen (1860)

Schon 1855 wäre der ehelich unzufriedene Dickens um ein Haar in den Armen einer, wohlbemerkt, verheirateten Frau gelandet – Maria Beadnell, pikanterweise Dickens’ erste große Liebe, deren Liaison Beadnells Vater, ein wohlhabender Bankier, nicht billigte. Die anzügliche Chance auf ein womöglich amouröses Abenteuer mit Maria – alias Mrs. Henry Winter und Inspiration der Dora in Große Erwartungen – platzte, nachdem Dickens zum eigenen Leidwesen feststellte, dass Maria bedeutend geringer gealtert war als er. Entgegen Catherines nie versiegenden Stolz über ihren Gatten sowie deren unermüdlicher Unterstützung blieb Dickens ernüchtert.

Für Puristen ist Dickens größtes Mysterium weniger das offene, fragmentarische Ende des Episodenromans Das Geheimnis des Edwin Drood, vielmehr indes die Beziehung zu Ellen „Nelly“ Ternan (1839 – 1914), respektive die daraus resultierende Ereigniskette – in dem auch Wilkie Collins (1824 – 1889), einer der ersten Verfasser von Werken, die heute unter dem Begriff „Kriminalroman“ fungieren, einen erheblichen Part einnimmt. Waren die ausschließlich von Amateurlaien dargebotenen Aufführungen im Travisstock House stets Familie und Bekannten vorbehalten, wagte Dickens Anfang 1857 den nächsten Schritt: Collins’ Skript, The Frozen Deep (dt. Das Eismeer) unter Zuhilfenahme professioneller Darsteller*innen einem größeren Publikum zugänglich zu machen.

Die ungeklärten Umstände über das Schicksal und den Verbleib von Sir John Franklins 1845 ausgeführter Expedition, eine Seepassage zu entdecken, war auch noch 16 Jahre danach tief im kollektiven britischen Bewusstsein verwurzelt. Gegenstandslose Gerüchte waren aufgetreten und schockierten unter anderem damit, dass Franklins Männer in ihrer Not dem Kannibalismus verfallen wären. Zivilisierte Seeleute Ihrer Majestät, die als letzten Ausweg die Barbarei wählen? Ausgeschlossen! Die Bevölkerung konnte, wollte derlei nicht akzeptieren; dementsprechend exorbitant waren die Aufschreie – und Dickens’ Widerspruch in der von ihm herausgegebenen Wochenzeitschrift, Household Words. Gleichwohl war er vom tragischen Element der fehlgeschlagenen Expedition so ungemein fasziniert, dass er im Frühjahr 1856 Wilkie Collins anwarb, aus der eigenen fragmentarischen Idee ein brauchbares Theaterstück zu formen. „So zahlreich die Änderungen, dass man das Stück auch Dickens hätte zuschreiben können“, so ein zweiter Dickens-Biograph, John C. Eckel. In der Tat, einiges mutet vertraut an. Zwei Männer, verliebt in dieselbe Frau – diese Dreiecksbeziehung findet man etwa in Dickens’ zwölftem Roman, Eine Geschichte aus zwei Städten (1859). Die gescheiterten Helden – auch dieser Archetyp feiert unter anderem in Eine Geschichte … eine Rückkehr – brechen zu einer dem Untergang geweihten Arktisexpedition auf; sind gezwungen, die Schiffe zu verlassen ehe Richard Wardour zum tragischen Helden wird, nachdem er das Leben des Konkurrenten Frank Aldersley rettet und dafür das eigene opfert.

Selbst die Königin begeisterte das Stück, als es im engsten royalen Kreis am vierten Juli 1857 aufgeführt wurde. Indes trübte der unerwartete Verlust von Dickens’ Freund und Redakteur, Douglas Jerrold (1803 – 1857), die Euphorie und war für Dickens ein Ansporn, Frozen Deep auf einer großen Theaterbühne zu inszenieren und sämtliche Einnahmen an Jerrolds Familie weiterzuleiten.

Heute ein Hotel, war die 1856 eingeweihte Free Trade Hall in Manchester dazumal Konzertsaal und Austragungsstätte für Vorträge und öffentliche Sitzungen – und weckte ob der Ausmaße Skepsis in Dickens, der infolge festlegte, dass man das Stück – bis auf die Rollen der eigenen Töchter – ausschließlich mit Berufsdarstellern besetzte.

Eine der Bewerberinnen war die 18jährige Ellen Ternan. Bereits mit drei Jahren war die Tochter Frances Eleanor und Thomas Lawless Ternan zum ersten Mal auf einer Bühne aufgetreten und obgleich von eher überschaubarem Talent, verfiel ihr Dickens nahezu an Ort und Stelle; ein Umstand, der zu einem Teil des erwähnten Mysteriums emergieren würde.

Ellen, kaum älter als Dickens’ Tochter Katey (1839 – 1929), war jung, schlagfertig, charakterstark, charmant und literaturbegeistert; Charakterzüge, die die – laut Dickens – lausige Hausfrau und Mutter Catherine nach Auffassung ihres Mannes kaum respektive noch nie besessen hatte. Geschwind stieg Ellen zu Dickens’ engster Vertrauten auf und – darüber hinaus? War es lediglich professionelle Wertschätzung, respektvolle Zuneigung oder womöglich doch eine Liebschaft; ein Ehebruch? Hieb- und stichfeste Nachweise existieren nicht, auch da Dickens die Beziehung bestmöglich unter Verschluss hielt – bis Catherine Dickens unwissentlich ein Päckchen öffnete, das nicht für sie bestimmt war, ungewollt und möglicherweise das Fass zum überlaufen brachte und das Mysterium komplettierte. Mochte ein Juwelier es abgeschickt haben, so war das darin enthaltene Armband nicht für Catherine, sehr wohl indes für Ellen bestimmt. Längst schlief das – noch – verheiratete Paar in getrennten Betten, gestand Dickens in Briefwechseln unverhohlen seine Antipathie gegenüber Catherine ein und prangerte ihre ‚Schwächen und krankhafte Eifersucht‘, ihren ‚verwirrten Geist‘ an.

War Charles Dickens überzeugt, die überlegene Partie zu sein? Maß er den eigenen Möglichkeiten zu viel Gewicht bei; unterschätzte er die Noch-Ehegattin? Für Catherine waren die schmerzhaften Fakten wohl nun eindeutig. Dickens’ Auszug aus dem ehelichen Schlafzimmer war keine reine Phase, wie auch die ungewöhnlich langen Reisen und Abwesenheiten, die nur bekräftigten, weshalb ihr Mann unterwegs keine Briefe mehr an sie schrieb. Mochte Dickens sosehr betonen, dass er das Armband als reine Ehrbezeugung für eine der Darstellerinnen erworben hatte und es überdies sowieso nicht das erste dieser Art sei: ihm gelang es nicht, Catherine von der Überzeugung zu lösen, dass er sie ungeniert hinter ihrem Rücken betrog.

Auch in Dickens’ ‚zweitem Heim‘, dem Londoner Garrick Club, blühten erste Gerüchte auf. Keine Erwähnung von Ellen Ternan, stattdessen von Georgina Hogarth (1827 – 1917), Dickens’ Hausmmagd und Schwägerin, die die angeblich wahre Mutter der Kinder wäre. Im Viktorianischen England ein gewissermaßen inzestuöses Verhältnis. Am Bemerkenswertesten: Catherine und Georginas Vater George Hogarth (1783 – 1870) war der Urheber der Gerüchte, wenngleich er es vehement abstritt.

Man konnte es drehen und wenden: Bereits die bloße Vorstellung, dass ein ehrenvolles verheiratetes Mitglied des Garrick Clubs ein unverhohlenes Stelldichein mit einer Geliebten betrieb, war skandalös. Im Versuch, die Wogen zu glätten, passierte dem Romancier und Dickens-Freund, William Makepeace Thackeray (1811 – 1863) ein möglicherweise fataler Lapsus, als er von einer ‚jungen Schauspielerin‘ sprach und ungewollt das Rätsel komplettierte. Erreichte diese Aussage auch Catherine? War sie die ausschlaggebende Partei gewesen; hatte sie ihren Mann unter Druck gesetzt und bewogen, die Scheidung einzureichen?

Möglich, dass sie den öffentlichen Tumult, der den Gerüchten und der Scheidung folgte, genoss, der Dickens dazu nötigte, ein entsprechendes Statement aufzusetzen, den Violated Letter. „Zeige ihn allen, die mir Gerechtigkeit wünschen und allen Irrgeleiteten“, lautete die Anordnung an Arthur Smith, Dickens’ persönlichen Repräsentanten. Was er auch tat; einzig leicht überstürzt. Wie sonst konnte etwa die New York Tribune den Brief drucken?

Nicht wenige warfen Dickens vor, mit der Bekanntgabe der privaten Probleme erst Recht einen Tumult ausgelöst zu haben. Ralph Strauss (Charles Dickens – A Portrait in Pencil, 1928) nannte es ‚Dickens’ größte Torheit.‘

Kehren wir zurück zu jenem schicksalsträchtigen neunten Juni. Es bleibt spekulativ, ob Dickens während der Heimfahrt nach London die Scheidung, Catherine, Georgina und alles andere Revue passieren ließ, an dem Text Our Mutual Friend (Unser gemeinsamer Freund, 1865 – Dickens’ letzter vollendeter Roman) arbeitete oder – nicht grundlos – nervös war. Denn die Rückfahrt bestritt er nicht alleine. Niemand Geringeres als Ellen Ternan und ihre Mutter Frances waren mit ihm im Erste-Klasse-Abteil. Nach dem letzten Auftritt 1858 am Londoner Haymarket Theatre verlor sich Ellens Spur, auch dank Dickens Zutun, der Ellen, ihrer Schwester Fanny und deren Mutter eine Italienreise ermöglichte, um Fannys sehnsüchtigen Wunsch nach einer Karriere als Opernsängerin zu erfüllen. Überdies verschaffte Dickens der Ternan-Familie respektive der mittlerweile volljährigen Ellen eine dauerhafte Wohnstätte. „Sie besaß Grips“, wusste Dickens’ Tochter Kate (1839 – 1929). „Sie bildete sich im Selbststudium, bis sie auf der selben geistigen Ebene wie er (Dickens) war. Wer kann es ihr übel nehmen … Ihm (Dickens) lag die Welt zu Füßen, sie war ein junges beschwingtes Ding und platzte vor Stolz, dass sie die Auserkorene war.“

Ab 1862 schien Ellen allerdings der Erdboden verschluckt zu haben. Nicht einmal die Hochzeit der eigenen Schwester bewog sie zu einer Rückkehr. Doch wo steckte sie?

„Der Postzug bringt mich fort; nach Paris oder dorthin, wo meine Stimmung auflebt“, schrieb Dickens einem Freund. „Erholt werde ich zurückkehren.“ Es blieb bei Paris – und vermutlich einem triftigen Grund wegen, war die französische Hauptstadt offenbar die vorübergehende Bleibe von Ellen Ternan, die – so vermuten Historiker – Dickens ein Kind gebar, das allerdings wenige Wochen nach der Geburt verstarb. Aussagen von Kate und Henry Fielding Dickens (1849 – 1933) bekräftigen dies. Demnach musste Ellen das Land verlassen, als sie in anderen Umständen war. Ein zusätzliches Rätsel, das man wohl nie vollständig lösen kann, da eine entsprechende Geburtsurkunde aller Wahrscheinlichkeit nach den Pariser Kommunarden 1871 zum Opfer fiel. Womöglich deshalb die Rückkehr mit Dickens nach London, der möglicherweise mit ihr die Trauer um das verstorbene Kind teilte. Vielleicht dachte Dickens an diesem neunten Juni in Wahrheit an den gemeinsamen Sohn, den ihm das Schicksal viel zu früh entrissen hatte – und das sehr bald wieder zuschlagen würde.

„‚Hallo! Sie da unten!‘ – Da sind sie wieder, die Worte, die der Signalwärter Braxton schon in anderen Nächten von dem steilen Abhang her hörte. Ein Jahr zuvor sah er die Gestalt zum ersten Mal, die winkend zu ihm in die finstere Schlucht hinunterrief, während er seinen Dienst an den Gleisen versah.“

Charles Dickens, Der Bahnwärter (1866)

Menschliche Fehler, falsche Manöver versus Fortschritt und Technik: in diesem Zusammenhang fällt meistens der Name der legendären Titanic. Regelmäßig verweisen Historiker aber auf parallel folgenschwere Schicksalsketten, darunter eine, deren Ausgang verglichen mit den circa 1500 Todesopfern der RMS Titanc unbedeutend erscheinen mag, dennoch ebenfalls bis zum heutigen Tage nachhallt. Gewiss auch dank dem Faktor Charles Dickens.

Verglichen mit dem Baustil des 19. Jahrhunderts, ist das heutige Headcorn Viadukt, das sich über den River Beult erstreckt, beschämend wie trostlos; durchgängig zweckdienliche Stahlbetonelemente, die die Natur verschandeln. Bis auf eine Gemeinsamkeit: damals wie heute ist es eher schwer nachvollziehbar, dass dort jemals ein besonders garstiges Unglück stattfinden konnte.

Es lag auch nicht an der Überführung. Letztendlich waren es das Versäumnis und zwei folgenschwere Fehler eines Vorarbeiters, der mit einer acht Mann starken Mannschaft Wartungsarbeiten vornahm. War sich der Mann zumindest eines Fehlers gewahr, als er den anrückenden Zug ausmachte? Denn wer versäumt, Knallkapseln anzubringen, kann auch keine Knallkapseln hören; bestenfalls die Trillerpfeifen der Schaffner oder die Warnungen des Streckenpostens, der aufgrund einer Fehlberechnung bedeutend zu nahe zur Baustelle stand und deshalb ein rechtzeitiges Abbremsen des Zuges ausgeschlossen war. Möglich, dass der Vorarbeiter dadurch realisierte, dass er auch dem Bahnhofsvorsteher nichts von den heutigen Arbeiten mitgeteilt hatte.

Mit anderen Worten: nichts konnte die Katastrophe aufhalten.

Der Fährzug bestand aus den Bremswagen, drei Personenwagen Zweiter und sieben Erster Klasse sowie drei Brems- und dem Schlepptendern. In der Ersten Klasse reisten 80 Personen, in der Zweiten insgesamt 35.

In einem verzweifelten Versuch, die Katastrophe doch noch abzuwenden, versuchte ein Arbeiter fieberhaft, die demontierten Schienenelemente zumindest provisorisch zu installieren, doch keine Chance. Mit einer Geschwindigkeit von 30 Stundenmeilen (etwa 48 km/h) rauschte der Zug an und es schien kurzzeitig, als würden sämtliche Beteiligten mit einem blauen Auge davonkommen. Ein fataler Irrtum. Schafften es die ersten drei Wagen über das drei Meter hohe und sechs Komma vier Meter lange Viadukt, brachen aufgrund der Erschütterung die Brückenträger und beförderten, bis auf einen Erste-Klasse-Wagen, die restlichen Wagons in das darunter befindliche, trockene Flussbett.

„Ein grässlicher Ruck“, heißt es von einem Augenzeugen. „Es brach Chaos aus; man hörte die Verwundeten und Sterbenden, verzweifelte Frauen wie kreischende Kinder.“

Später wird man von 10 Todesopfern und 40 Verletzen sprechen. Dickens war nicht darunter; ebenso wenig Ellen Ternan und deren Mutter. Es war ihr Wagon, ihr Erster-Klasse-Wagen, der am Rande der Brücke und relativ unbeschadet hing.

„Lediglich Mitreisende; eine alte (Fanny Jarman Ternan) und eine junge Dame (Ellen Ternan)“, schildert Dickens später dem Anwalt Thomas Mitton (1812 – 1878). „Plötzlich warn wir nicht mehr auf den Schienen; dafür schliffen wir über das Feld gleich einem halbleeren Heißluftballon. Die alte Dame weinte, das junge Fräulein schrie. Ich versicherte beiden, dass man das Schlimmste überstanden hätte und bat vor meinem Ausstieg aus dem Fenster, an Ort und Stelle zu bleiben.“

Passagiere, schwerstens verletzt, tot oder dem Tode nahe, manche begraben und niedergedrückt von den tonnenschweren Waggons. Manch einer wäre nicht imstande gewesen, Hilfe zu leisten. Nicht so Dickens. Er bewies Mut und Courage; brachte Verletzte in Sicherheit, spendete Trost und redete auf Sterbende ein. War er vom Schock, von der Größenordnung des Unfalls ‚gelähmt‘? Oder gedanklich bereits einen Schritt weiter?

Der heroische Einsatz des Charles Dickens fand in kaum einer Zeitung Niederschlag, die über Staplehurst berichtete. Doppelt erstaunlich, da Hilfeleistung unter anderem von einer über die Landesgrenzen hinaus bekannten Persönlichkeit durchgeführt worden war. Demnach musste Dickens sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt haben, um sich, aber noch mehr Ellen der Öffentlichkeit zu unterschlagen, da letzteres umso mehr für einen Skandal sorgen würde.

Gelang Dickens die Bergung des Mutual-Friend-Manuskripts, bliebt die Suche nach anderen, nicht minder exorbitanten Gegenständen fruchtlos. „Ich frage im Namen der Eigentümerin“, wandte er sich am folgenden Tag an den Bahnhofsvorsteher von Charing. „In den Wirren des Unfalls gingen sie verloren; eine goldene Kette, mehrere Anhänger, eine Uhr und ein goldener Siegelring mit dem Schriftzug ‚Ellen‘.“ Man fand scheinbar alles, gleichwohl verlor Dickens, der unter dem Unglück und den Nachwirkungen mehr litt als angenommen, für zwei Wochen die Stimme. Einzig, es blieb nicht dabei.

In den kommenden Monaten versteckte Dickens Ellen in seinem Heim; in Anbetracht von Besuchern, Verwandten, den eigenen Kindern und dem Personal gewiss ein Full-Time-Job. Ellen trug vom Unfall einen verletzten Oberarm davon, die Heilung benötigte Zeit. In heimlich verfassten und zugesteckten Briefen betitelte sie Dickens als ‚die Patientin‘.

Mindestens eine Person wusste sehr wohl, wen Dickens da beherbergte. „Bringen Sie Miss Ellen einen kleinen Obstkorb, ein Glas clotted creme (bei uns als als crème double bekannt), ein Hühnchen, zwei Tauben oder was man sonst an Federvieh bekommt“, trug er einmal John Thompson, einem persönlichen Bediensteten auf. Was einerseits aufweist, wie sehr ihm darum gelegen war, dass nichts nach außen drang, andererseits Dickens’ Zuneigung bestätigt. Oder nutzte Ellen die Umstände zum eigenen Vorteil aus? Verwendete sie das verstorbene Kind als Druckmittel gegenüber Dickens?

Ein Jahr nach den Geschehnissen in Staplehurst veröffentlichte Dickens mit The Signal-Man (dt. Der Bahnwärter) eine Erzählung, die heutzutage unter die Gattung ‚Horror‘ fällt. Obgleich die Geschichte auf dem – wesentlich schlimmeren – Unfall zweier frontal zusammenstoßender Züge 1861 in einem Tunnel nahe Brighton mit 23 Toten und 176 Verletzten fußt, kann man Dickens’‘ eigene Erfahrungen, die persönliche Schuld und das Trauma nicht von der Hand weisen. Es war durchaus eine Form der Eigentherapie; Schreiben als Weg zur Selbsterkenntnis. Das vorrangige Thema von The Signal-Man ist Verantwortung. Etwa des von einem Geist heimgesuchten Signalwärters Reisenden wie Bahnangestellten gegenüber. Das dieser Geist womöglich auch vor dem eigenen Fatum warnt, realisiert der Wärter, der wie Dickens eine ähnliche existentielle Krise erlebt, nicht. Durch bestimmte Stilmittel schafft Dickens eine bedrückte, schwermütige, von Zweifeln gelenkte Stimmung, die ebenso vom Alleinsein des Wärters und der daraus resultieren Ohnmacht gespeist werden. Kurzzeitig hegt man selbst Zweifel an der ominösen Geistergestalt. Brachial gegensätzlich der anrückende Zug, den nichts und niemand aufzuhalten vermag und wohl die Niederschrift von Dickens’ bedeutsamster Konfrontation, da er seit Staplehurst jeder Zugfahrt bestmöglich aus dem Wege gegangen war.

Bei einer Begegnung fiel dem Journalisten Blanchard Harrold (1826 – 1884) dessen rapide und vorzeitige Alterung auf. „Die Falten im Gesicht waren tiefer, das Haar schlohweiß. Kurzzeitig glaubte ich an eine Verwechslung, da dies nicht Dickens’ kraftvoller, schneller Gang war. Doch er war es, einzig ungewöhnlich verschlossen.“

Ein zweiter Journalist, Edmund Yates (1831 – 1894) sah es genauso: „Er kam mir abgestumpft und ausgezehrt vor; vom scharfen Verstand war nichts mehr verblieben.“ Tochter Mary (1838 – 1896) gestand Dickens Appetitlosigkeit und das er kaum mehr als 500 Gramm feste Nahrung an einem Tage zu sich nehmen könnte. Die folgenden Lesereisen, die ihn unter anderem nach Irland, in die Vereinigten Staaten und zurück nach Großbritannien führten, hielten Dickens’ psychischen wie physischen Zerfall nicht auf; bestenfalls gelang eine Verzögerung. Was er einst abgöttisch liebte – öffentliche Vorlesungen – war nun ein Katalysator für den körperlichen Zerfall. Aufgrund einer bakteriellen Entzündung (Erysipel) war Dickens’ linker Fuß sosehr angeschwollen, dass er kaum einen Schuh anziehen geschweige denn mehr als eine Viertelmeile laufen konnte. Elastische Strümpfe und Laudanum vor dem Zubettgehen linderten das Leiden.

War es der rapide abnehmende Gesundheitszustand, der Dickens dazu verleitete, auch Ellen Ternen immer weniger zu verheimlichen? Der Theaterleiter George Dolby (1831 – 1900) bekam volle Einsicht und im Gegenzug verschaffte ihm Dolby Freiraum während der Lesereisen, und arrangierte Treffen mit Ellen. Auch die Kinder erfuhren immer mehr über jene ‚Miss Ellen‘.

Am zweiten Juni 1870 sah Dolby Dickens zum letzten Mal. Vertieft in Geschäftsdingen, war das körperliche und seelische Leiden unwiderlegbar. Beim Mittagessen schmiedete man Zukunftspläne, die nie zustande kamen. Sechs Tage später, am achten Juni erlag Dickens seinem inzwischen zweiten Schlaganfall. Nicht im Beisein der Familie. Laut dem Hausmeister verstarb Dickens nicht auf dem Landsitz Gad’s Hill, dem Domizil seit 1855, sondern in einem anderen Haus und unter ‚kompromittierenden Umständen‘. Doch in wessen Anwesen? Historische Untersuchungen deuten auf Ellen Ternan, die zur Zeit in der Nähe, in Windsor Lodge residierte und wohl ferner dafür sorgte, dass man Dickens’ Leichnam zurück nach Gad’s Hill brachte.

Charles Dickens’ letzter Wille und Testament begann mit einem Knall: „Vermache ich eine Summe von 1.000 Pfund an Miss Ellen Lawless Ternan.“ Ein Ablenkungsmanöver, denn neben einer jährigen Zahlung von 60 Pfund soll es diverse andere, unter Verschluss gehaltene Arrangements gegeben haben. Was konnte sich Ellen mehr wünschen? Sie war nun eine unabhängige Dame in den besten Jahren und erfreute sich ihrer Gesundheit.

1871 lernte sie den zwölf Jahre jüngeren George Wharton Robinson (1851 – 1910) kennen, der ihretwegen die Beziehung zur Verlobten beendete. Man heiratete 1876, der Ehe entsprangen ein Sohn und eine Tochter. In all dieser Zeit stand Georgina Hogarth in Kontakt mit Ellen; ihre Zuneigung zu der jüngeren Frau war herzlich und baute auf der Gewissheit, dass Dickens stets große Stücke auf Ellen gehalten hatte.

Georgina Hogarth verstarb mit 91 Jahren am 19. April 1917, Ellen Ternan unterlag einem Krebsleiden am 25. April 1914.

Anmerkung: Der Text ist lediglich eine grobe Zusammenfassung der Ereignisse. Sämtliche eventuell auftretenden Irrtümer sind die Schuld des Autors.

Weiterführende Links:

https://spartacus-educational.com/

https://adb.anu.edu.au/biography/dickens-charles-3409

https://www.charlesdickenspage.com

Bücher:

Claire Tomalin – The Invisible Woman: The Story of Nelly Ternan and Charles Dickens. ISBN: 978-0241969410

Tomalin, Claire: Charles Dickens: A Life.

ISBN: 978-0141036939

Dickens, Charles – Eine Geschichte zweiter Städte.

ISBN: 9783730605875

Dickens, Charles – Große Erwartungen.

ISBN: 978-3730608425

Ackroyd, Peter – Dickens Abridged.

ISBN 978-0099437093

Simmons, Dan – Drood: Roman.

ISBN: 978-3453265981

Film:

The Invisible Woman, Großbritannien 2013. Regie: Ralph Fiennes

Nicht immer, wie in Dickens Fall, folgt eine Tragödie einer vorangegangenen. Das illustriert sehr schön die Erzählung von Amelia B. Edwards „Der Ingenieur“.

Sie stammt aus der Kurzgeschichten-Sammlung „Mugby Junction“ und dürft in ihrer Übersetzung von Uwe Sommerlad das erste Mal auf Deutsch vorliegen.

Zweiglinie 5 – Der Ingenieur

von Amelia B. Edwards

Übersetzt von Uwe Sommerlad

Sein Name, Sir, war Matthew Price; der meine ist Benjamin Hardy. Wir wurden innerhalb weniger Tage voneinander geboren; sind im selben Dorf aufgewachsen; gingen auf die gleiche Schule. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der wir keine engen Freunde waren. Selbst als Knaben wussten wir nie, was es heißt, sich zu streiten. Wir hatten keinen Gedanken, keinen Besitz, der uns nicht gemeinsam war. Wir hätten einander furchtlos beigestanden, Seit’ an Seit’, bis zum Tode. Es war eine Freundschaft wie jene, über die man manchmal in Büchern liest: fest und unerschütterlich wie die großen Tors auf unseren heimischen Mooren, wahrhaftig wie die Sonne am Firmament.

Der Name unseres Dorfes war Chadleigh. Oberhalb der Auen, die sich zu unseren Füßen wie ein unermesslicher grüner See erstreckten und die am äußersten Horizont zu Nebel verschmolzen, lag es in einem winzigen, aus Stein gebauten Weiler in einer geschützten Mulde auf halbem Weg zwischen der Ebene und dem Plateau. Über uns ansteigend, Kamm über Kamm, Hang über Hang, breitete sich das bergige Moorland aus, größtenteils nüchtern und trostlos, mit hier und da einem Flecken kultiviertem Feld oder winterharter robuster Anpflanzung und an der Spitze gekrönt von Anhäufungen riesiger grauer Klippen, abweisend, abgelegen, grau und älter als die Sintflut. Dies waren die Tors – Druidentor, Königstor, Burgtor und dergleichen; heilige Stätten, wie ich hörte, in jenen fernen Tagen, in denen Krönungen, Verbrennungen, Menschenopfer und alle Arten von grausigen heidnischen Riten durchgeführt wurden. Auch waren dort Knochen gefunden worden, Pfeilspitzen und Ornamente aus Gold und Glas. Ich hatte als Junge eine unbestimmte Ehrfurcht vor den Tors und wäre für kein Geld der Welt nach Einbruch der Dunkelheit auch nur in ihre Nähe gekommen.

Ich erwähnte, dass wir im selben Dorf geboren wurden. Er war der Sohn eines Kleinbauern namens William Price und der älteste einer siebenköpfigen Kinderschar. Ich war das einzige Kind von Ephraim Hardy, dem Schmied von Chadleigh – ein bekannter Mann in jenen Gegenden, und bis heute unvergessen. Soweit ein Bauer kein größerer Mann sein kann als ein Schmied könnte man einwenden, dass Mats Vater sicher ein besseres Ansehen hatte als wir; aber William Price mit seinem kleinen Betrieb und seinen sieben Jungen war tatsächlich so arm wie so mancher Tagelöhner, während der Schmied, wohlhabend, geschäftig, beliebt und großzügig, eine Person von einiger Bedeutung im Ort war. Dies hatte jedoch nichts mit Mat und mir zu tun. Es kam keinem von uns in den Sinn, dass seine Jacke an den Ellbogen durchgewetzt war oder dass unsere Geldmittel ganz und gar aus meiner Tasche stammten. Es war genug für uns, dass wir auf der Schulbank nebeneinander saßen, unsere Hausaufgaben aus derselben Schulbibel abschrieben, füreinander kämpften, gegenseitig unsere Fehler überprüften, gemeinsam Fische fingen, Nüsse sammelten, die Schule schwänzten, Äpfel stahlen und Vogelnester ausräumten und jede Minute, erlaubt oder abgerungen, in des jeweils anderen Gesellschaft verbrachten. Es war eine glückliche Zeit; aber sie konnte nicht ewig währen. Mein Vater war wohlhabend und entschlossen, mich in der Welt voranzubringen. Ich musste mehr lernen und es weiter bringen als er selbst. Die Schmiede war nicht gut genug, die kleine Welt von Chadleigh nicht weit genug für mich. So kam es, dass ich immer noch den Schulranzen schwang, während Mat schon pfeifend hinter dem Pflug stand, und dass wir schließlich, als mein zukünftiger Kurs festgelegt wurde, für auf immer getrennt wurden, wie es uns damals schien. Ofen und Esse in irgendeiner Form sagten mir, Schmiedssohn, der ich war, am meisten zu, und ich entschloss mich, ein Ingenieur zu werden. Also schickte mich mein Vater irgendwann zu einem Eisenfabrikanten in Birmingham in die Lehre; und nachdem ich Mat und Chadleigh und den grauen alten Tors, in deren Schatten ich all die Tage meines Lebens verbracht hatte, Lebewohl gesagt hatte, wandte ich mein Gesicht nach Norden und ging hinüber ins Black Country, das „Schwarze Land“ von Kohle und Stahl.

Ich werde nicht näher auf diesen Teil meiner Geschichte eingehen. Wie ich meine Ausbildungszeit aushandelte; wie ich, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte und ein qualifizierter Arbeiter geworden war, Mat vom Pflug wegholte und ins Black Country hinüberbrachte, um Unterkunft, Einkommen und Erfahrung mit ihm zu teilen – kurz gesagt, alles, was ich ihm geben konnte; wie er, von Natur aus mit schneller Auffassungsgabe gesegnet und voller ruhender Energie, sich Schritt für Schritt nach oben arbeitete und schließlich in seiner eigenen Abteilung die „erste Kraft“ wurde; wie in all diesen Jahren des Wandels, der Prüfung und des Mühsals unsere gegenseitige brüderliche Zuneigung nie wankte oder wich, sondern weiterging, mit unserer Entwicklung wuchs und aus unserer Stärke noch mehr Kraft gewann – dies sind Tatsachen, die ich an dieser Stelle nur skizzieren muss.

Ungefähr um diese Zeit – man mag sich daran erinnern, dass ich von den Tagen spreche, als Mat und ich näher den dreißig denn den vierzig Jahren waren – geschah es, dass bei unserer Firma sechs erstklassige Lokomotiven für eine neue Bahnstrecke bestellt wurden, die sich gerade zwischen Turin und Genua im Bau befand. Es war der erste Auftrag aus Italien, der bei uns eingegangen war. Wir hatten in der Vergangenheit Geschäfte mit Frankreich, Holland, Belgien und Deutschland gemacht; aber nie zuvor mit Italien. Die Verbindung war daher neu und wertvoll – umso wertvoller, als unsere transalpinen Nachbarn erst kürzlich damit begonnen hatten, Bahngleise zu verlegen, und sicher im weiteren Verlauf mehr von unserer guten englischen Arbeit benötigen würden. Also machte sich die Firma in Birmingham mit Entschlossenheit an diese Aufgabe, verlängerte unsere Arbeitszeiten, erhöhten unsere Löhne, stellte neue Arbeiter ein und beschloss, sofern Energie und Schnelligkeit dafür ausreichend waren, sich an die Spitze des italienischen Arbeitsmarktes zu setzen und dort zu bleiben. Sie verdiente und erreichte auch diesen Erfolg. Die sechs Lokomotiven wurden nicht nur pünktlich fertiggestellt, sondern auch eingeschifft, versandt und mit einer Schnelligkeit geliefert, die unseren piemontesischen Empfänger nicht wenig verblüffte. Ich war mehr als nur ein wenig stolz darauf, zur Überwachung des Transports der Maschinen bestimmt zu werden. Da mir einige Assistenten gestattet wurden, bestimmte ich, dass Mat unter ihnen sein sollte; und so genossen wir gemeinsam den ersten großen Urlaub unseres Lebens.

Es war eine wunderbare Abwechslung für zwei Arbeiter aus Birmingham, frisch aus dem Black Country. Die Märchenstadt vor dem Halbmond der Alpen; der Hafen voller seltsamer Schiffe; der herrlich blaue Himmel und das noch blauere Meer; die bemalten Häuser an den Kais; die malerische Kathedrale verkleidet mit schwarzem und weißem Marmor; die Straße der Juweliere, ganz wie ein Basar aus Tausendundeiner Nacht; die Straße der Paläste mit ihren maurischen Höfen, ihren Brunnen und Orangenbäumen; die Frauen verhüllt wie Bräute; die Galeerensklaven, immer zwei zusammengekettet; die Prozessionen von Priestern und Mönchen; das ewige Klingeln der Glocken; das Geplapper einer fremden Zunge; die bemerkenswerte Leichtheit und Lichte des Klimas – insgesamt eine solche Kombination von Wundern, dass wir am ersten Tag wie durch einen verwirrtenden Traum wanderten, ganz wie Kinder auf einem Jahrmarkt. Bevor noch die Woche vorüber war, versucht von der Schönheit des Ortes und der Großzügigkeit der Entlohnung, hatten wir uns entschlossen, künftig bei der Eisenbahngesellschaft von Turin und Genua Dienst zu tun und Birmingham für immer den Rücken zu kehren.

So begann ein neues Leben – ein Leben, das so aktiv und gesund war, von frischer Luft und Sonnenschein durchdrungen, dass wir uns manchmal wunderten, wie wir die Dunkelheit des Black Country hatten ertragen können. Wir waren ständig auf der Strecke unterwegs: nun in Genua, dann in Turin, immer auf Probefahrten mit den Lokomotiven, unsere alten Erfahrungen in die Dienste unseres neuen Brotherren gestellt.In der Zwischenzeit machten wir Genua zu unserem Hauptquartier und mieteten ein paar Zimmer über einem kleinen Laden in einer Nebenstraße, die sich zu den Kais hinunterneigte. Eine so belebte kleine Straße – so steil und kurvenreich, dass keine Fahrzeuge hindurchfahren konnten, und so schmal, dass der Himmel wie ein Streifen eines tiefblauen Bandes über ihnen aussah! Jedes Haus darin war jedoch ein Geschäft, dessen Waren bis auf den Fußweg hinausquollen oder um die Tür herum gestapelt waren oder wie Wandteppiche von den Balkonen hingen; und den ganzen Tag, von morgens bis abends, floss ein unaufhörlicher Strom von Passanten zwischen dem Hafen und dem oberen Viertel der Stadt hin und her.Unsere Vermieterin war die Witwe eines Silberschmieds und lebte vom Verkauf filigraner Ornamente, billigen Schmucks, Kämmen, Fächern und Spielzeug aus Elfenbein und Jet. Sie hatte eine einzige Tochter namens Gianetta, die im Laden bediente und die schönste Frau war, die ich je gesehen habe. Wenn ich über diesen erschöpften (erschöpfenden?) Abgrund von Jahren zurückblicke und ihr Bild (wie ich kann und tue) mit all der Lebendigkeit des Lebens in meine Erinnerung rufe, kann ich selbst jetzt noch keinen Makel daran feststellen. Ich glaube nicht, dass es einen Dichter gibt, der Worte dafür finden könnte; aber ich habe einmal ein Bild gesehen, das ihr etwas ähnlich war (nicht halb so schön, aber immer noch wie sie), und, wie ich weiß, hängt dieses Bild immer noch dort, wo ich es zuletzt gesehen habe – an den Wänden des Louvre. Es stellte eine Frau mit braunen Augen und goldenen Haaren dar, die über die Schulter in einen runden Spiegel blickte, der von einem bärtigen Mann im Hintergrund gehalten wurde. In diesem Mann hatte der Künstler, wie ich damals verstand, sich selbst porträtiert; in ihr das Porträt der Frau, die er liebte. Kein Bild, das ich jemals gesehen habe, war halb so schön, und dennoch war es nicht wert, mit Gianetta Coneglia im gleichen Atemzug genannt zu werden.

Sie können sicher sein, dass der Laden der Witwe um Kunden nicht zu buhlen brauchte. Ganz Genua wusste, was für ein schönes Gesicht hinter dieser schmuddeligen kleinen Theke zu sehen war; und Gianetta, kokett wie sie war, hatte mehr Liebhaber, als sie sich erinnern konnte – noch nicht einmal an deren Namen. Nobel und schlicht, reich und arm, vom Seemann mit der roten Kappe, der seine Ohrringe oder sein Amulett kaufte, bis zum Adligen, der bedenkenlos die Hälfte der Filigranarbeiten aus dem Schaufenster erwarb, behandelte sie alle gleich – ermutigte sie, lachte sie aus, stachelte sie an und wimmelte sie ab. Sie hatte nicht mehr Herz als eine Marmorstatue, wie Mat und ich bald bitter erfahren mussten.

Ich kann bis heute nicht sagen, wie es geschah oder was mich zuerst zu dem Verdacht brachte, dass es uns beide gepackt hatte; aber lange vor dem Schwinden jenes Herbstes war eine Kälte zwischen meinem Freund und mir gewachsen. Es war nichts, was in Worte gefasst werden konnte. Es war nichts, was einer von uns hätte erklären oder rechtfertigen können, um sein Leben zu retten. Wir wohnten zusammen, aßen zusammen, arbeiteten zusammen, genau wie zuvor; wir machten sogar unsere langen Abendspaziergänge zusammen, wenn die Arbeit des Tages beendet war. Außer dass wir stiller waren als zuvor, konnte kein bloßer Betrachter auch nur einen Schatten der Veränderung erkennen. Doch war sie da, still und subtil, und vergrößerte jeden Tag die Kluft zwischen uns.Es war nicht seine Schuld. Er war zu aufrichtig und sanftmütig, um bereitwillig einen solchen Zustand zwischen uns herbeizuführen, noch glaube ich – so aufbrausend meine Natur auch ist – dass es die meine war. Es war alles ihre Schuld – ihre von Anfang bis Ende – die Sünde und die Schande und der Schmerz.

Hätte sie einem von uns aufrichtig bevorzugt, wäre daraus kein wirklicher Schaden entstanden. Ich hätte mich selbst zurückgehalten, und der Himmel weiß, dass ich jede Seelenqual auf mich genommen hätte, um Mat glücklich zu sehen. Ich weiß, dass er dasselbe für mich getan hätte und mehr. Aber Gianetta kümmerte das keinen Sou. Es war niemals ihre Absicht, sich für einen von uns zu entscheiden. Es befriedigte ihre Eitelkeit, einen Keil zwischen uns zu treiben; es amüsierte sie, mit uns zu spielen. Es übersteigt meine Fähigkeiten, zum Ausdruck zu bringen, wie sie durch Tausend kaum wahrnehmbare Schattierungen von Koketterie – durch das Verweilen eines Blicks, die Beugung eines Wortes, den Anflug eines Lächelns – es vermochte, unsere Köpfe zu verdrehen, unsere Herzen zu peinigen und uns dazu brachte, sie zu lieben.

Sie hat uns beide getäuscht. Sie nährte in uns beiden die Hoffnung; sie trieb uns vor Eifersucht in den Wahnsinn; sie zermalmte uns mit Verzweiflung. Sie täuschte uns beide. Wenn ich manchmal wie aus einem Traum erwachte, mit einer Vorahnung des Untergangs, der am Ende des Weges auf uns wartete und wie die aufrichtigste Freundschaft, die je zwei Leben miteinander verbunden hatte, ihrem Niedergang entgegentrieb, fragte ich mich, ob irgendeine Frau das wert war, was Mat mir und ich ihm bedeutet hatte. Aber das geschah nicht oft. Ich war eher bereit, meine Augen vor der Wahrheit zu verschließen, als mich ihr zu stellen. Und so ergab ich mich willentlich meinen Träumen.