Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

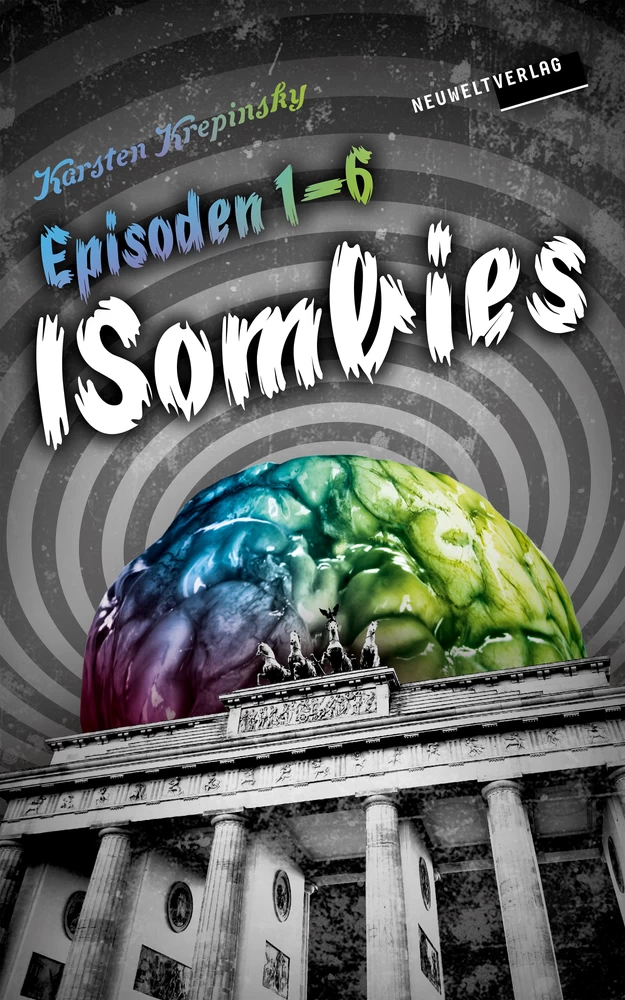

KARSTEN KREPINSKY

Angriff der ISombies

Episode 1: Sie sind gekommen, um dich zu konvertieren

KARSTEN KREPINSKY

Angriff der ISombies

(c) 2015 Karsten Krepinsky

Originalausgabe, Dezember 2015

Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck und Vervielfältigung aller Art (auch in Auszügen) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors

Umschlaggestaltung: Ingo Krepinsky

Für alle Querdenker

An ihren Taten sollt ihr sie messen, nicht an ihren Worten.

Neues Testament, 1. Joh. 2, 1-6

1.

Jetzt, wo mich dieser unbändige Hass vollkommen übermannt hat, schreite ich auf dieses mächtige Gebäude aus Stein zu. Zentrum eines Staates, der einmal mein Land war. Der Instinkt, mich in einen Menschen zu verbeißen, treibt meinen zuckenden Körper voran. Die Landesflagge weht im Wind, Sonnenstrahlen spiegeln sich in der Glaskuppel, Rauchfahnen steigen in den Himmel. Längst hat mein Verstand die Kontrolle über den Körper hergegeben. Es war ein zähes Ringen, doch am Ende war der fremde Wille stärker gewesen. Ich weiß nun, dass ich sie alle umwandeln werde. Ich bin nicht mehr als ein Gefäß, bestimmt dazu, den Samen, den ich in mir trage, weiterzugeben. Auf dass eine neue Gesellschaft entstehe. »Dem Deutschen Volke« lese ich über dem Eingangsportal, bevor mein Verstand vollends entweicht und der Parasit die Kontrolle übernimmt.

2.

Am Tag zuvor.

Berlin, 24. September 2018.

Schloss Bellevue, Büro des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland.

Bundespräsident Hauch saß hinter seinem Schreibtisch und strich mit einem goldenen Füllfederhalter den Satz durch, den er soeben geschrieben hatte.

Die Globalisierung ist Chance, sie birgt aber auch Risiken.

Irgendwie war dies kein würdiger Eröffnungssatz für seine anstehende epochale Rede, die ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern sollte. Zweifelsohne wusste er, was in dieser so schicksalsträchtigen Zeit seines Landes auf dem Spiel stand. Nicht weniger als sein Vermächtnis sollte diese Ansprache an die Bevölkerung werden. Wie es seinem eher unglücklichen Vorgänger mit einem einzigen, beiläufig geäußerten Satz zu einer durch die Immigration nach Deutschland heimisch gewordenen Religion gelungen war, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Es würde keine einfache Angelegenheit werden, dachte der Präsident, denn der Bundeskanzler hatte mit der nicht zu setzenden Obergrenze von Schutzsuchenden noch einen oben drauf gesetzt. Was konnte Hauch jetzt noch sagen, das ihm die Bewunderung des Feuilletons einbrachte und ihn als den Intellektuellen und Menschenfreund dastehen ließ, für den er sich hielt? Er stand auf, stützte sich in staatsmännischer Manier von der Tischplatte ab und zeigte dem goldumrandeten Spiegel an der Wand sein Halbprofil, als der Summer erklang und die Sekretärin fragte, ob Staatssekretär Roland Padolla hereintreten dürfe. Warum nicht?, dachte der Präsident mit einem selbstzufriedenen Lächeln. »Nur herein mit ihm«, sagte er beim Betätigen der Sprechanlage. Vielleicht hatte dieser Lakai eine zündende Idee für seine Rede.

Padolla verneigte sich noch im Türrahmen stehend und trat in für ihn ungestüm schneller Weise an den Schreibtisch heran. »Wir müssen Bellevue sofort evakuieren«, sagte Padolla mit hoher, fast hysterischer Stimme, während er sich des korrekten Sitzes seines Seitenscheitels versicherte.

»Was müssen wir?«, fragte der Präsident nicht überrascht, sondern eher ungehalten über den fordernden Tonfall des Bediensteten nach.

»Es gibt Kämpfe in Kreuzberg und in Wedding.«

»Kämpfe? Was sagen Sie da? Etwa der Russe oder was?«

»Der Hubschrauber wird in zehn Minuten auf dem Hof landen«, ignorierte Padolla die Frage seines Dienstherren.

»Aber ich ... jetzt ist nicht ... und der Bundespresseball? Wie stellen Sie sich das überhaupt vor?«

»Der Ball muss ... er kann nicht ... ich ... ich sehe da keine Möglichkeit.«

Der Präsident fasste sich mit dem Zeigefinger an die Lippe. »Vielleicht könnten wir den Ball nach Bonn verlegen?«, fragte er, mit einem breiten Lächeln und einer gerunzelten Stirn, als forderte er Bewunderung für seine rasche Entschlusskraft ein.

»Der Hubschrauber – verstehen Sie nicht?«, fragte Padolla.

Der Präsident winkte ab. »Sie wissen doch, dass man auch in schwierigen Zeiten seinen Aufgaben nachkommen muss. Sie kennen die Pflichten des Bundespräsidenten. Er muss das Land repräsentieren. Und deshalb wird es am allerwichtigsten sein, dass Werner diesmal wieder kommt«, wies Hauch Padolla zurecht. »Was für ein toller Fotograf«, ergänzte der Präsident. »So gut hat er mich beim letzten Ball zur Geltung gebracht. Frontale, schräg von unten.« Der Bundespräsident bewunderte verzückt sein Lächeln im Spiegel. »Ich habe extra Tanzunterricht genommen. Dieses Mal soll mir keiner die Show stehlen. Ach, wissen Sie, eine halbe Stunde hat sich der amerikanische Präsident Zeit für mich genommen. Ich habe die Protokolle prüfen lassen: So lange war noch keine Nummer 1 Amerikas bei seinem deutschen Amtskollegen.«

»Aber der Hubschrauber ...« Fast entglitt Padolla in diesem Augenblick die Gesichtsmimik, wenn, ja wenn in seinem Repertoire mehr als zwei Mimiken vorhanden gewesen wären. Doch dem war nicht so. Die Dutzenden von Muskeln, die das Gesicht der meisten Menschen in die unterschiedlichsten Gemütszustände zu modellieren vermochten, schienen bei Padolla nur zwei Ausdrücke zuzulassen: einem für Außenstehende eher dümmlich-spöttischen Grinsen, das er auflegte, wenn er aufgeregt war, angegriffen wurde, sich tatsächlich freute oder auch wenn er seiner Frau sagte, dass er sie liebe – was zweifelsohne das letzte Mal vor gut zwei Jahrzehnten der Fall war – und die überraschte Mimik eines Pennälers, den der Lehrer beim Spicken erwischt hatte – die er der Welt das letzte Mal vor vier Jahren zeigte, als seine Partei ihn mit dem Posten des Staatssekretärs beglückte.

»Keine Eile, mein Guter.« Der Präsident lachte hüstelnd. »Ohne mich wird die Maschine schon nicht abheben.« Er ging um den Schreibtisch herum und legte eine Hand auf die Schulter des Staatssekretärs. »Packen Sie doch schon mal meine persönlichen Sachen ein«, sagte er.

»Sehr wohl.« Padolla verneigte sich unterwürfig.

»Ich gehe dann mal schon zum Hubschrauber vor«, sagte Hauch mit gespitztem Mund und ging zunächst langsam, und als er glaubte, dass Padolla nicht mehr hinsah, recht schnellen Schrittes aus dem Büro. Padolla nahm den Aktenkoffer, der unter der Stehlampe stand, ging zum Schreibtisch und räumte gewissenhaft die beiden oberen Schubladen aus. Zuletzt packte er auch das Haargel und die beiden Kämme ein. Als er das Büro verließ, war die Sekretärin schon gegangen. Er schritt durch die leeren Flure von Schloss Bellevue und konnte in der Stille seine Schritte vernehmen, die auf dem Boden nachhallten. Er war verwundert, dass niemand auf ihn gewartet hatte. Als er die zweiflüglige Vordertür aufstieß, stand der Hubschrauber bereits mit kreisenden Rotorblättern in einem Blumenbeet des Vorgartens.

»Ihre Sachen!«, rief Padolla, den Koffer präsentierend. Doch ungeachtet seines Winkens fuhr der Pilot den Motor hoch, und der Hubschrauber hob vom Boden ab. Während Padolla langsam die Stufen des Eingangsportals hinunterging, gewann die Maschine rasch an Höhe. Ein gepanzerter Dienstwagen schoss über den geschotterten Weg des Schlossparks, raste auf die Straße und fuhr mit quietschenden Reifen in den benachbarten Tiergarten. Wenigstens der Gärtner ließ ihm Aufmerksamkeit zuteilwerden und kam leicht wankend, die Hände um eine Harke geklammert, auf ihn zu. Padolla wunderte sich über die derangierte Erscheinung seines Gegenübers. Musste ein harter Arbeitstag für ihn gewesen sein, dachte er. Kreidebleich, der gute Mann, die Augen eingefallen. Padolla bemerkte nicht die klaffende Wunde am Hals des Gärtners. Auch nicht, wie dieser ihn mit beinahe wahnsinnigem Blick musterte, um ihn dann als Beute für geeignet zu befinden. Padolla lächelte nur und streckte geschmeichelt seine Hand zum Gruß aus. Der Gärtner ließ die Harke fallen und hob langsam seinen Hut an, als wollte er ihn grüßen. Eine eigenartig gewölbte Stirn kam nun zum Vorschein und ein sich windendes, dunkles Etwas hinter der nahezu durchsichtigen Haut. Pulsierend und fremd. Padolla ließ die Hand sinken, die Finger erschlafften, und der Aktenkoffer fiel in den Kies. Die Augen verdreht, umfasste der Gärtner Padollas Schultern und biss sich in dessen Hals fest. Ohne sich zu wehren, wie ein gefällter Baum, fiel Padolla im Klammergriff des Gärtners zu Boden.

3.

Zwei Stunden zuvor.

Kreuzberg, Hochbahn der U-Bahnlinie U1.

Seit zwei Semestern studierte Frank Biologie an der Freien Universität. Da er in Friedrichshain wohnte, führte ihn sein Weg mit der U1 von der Endhaltestelle Warschauer Straße über die Spree und dann quer durch Kreuzberg. Bis zum Gleisdreieck verlief die U1 auf Stahlpfeilern über der Straße entlang der Häuser, fast auf Höhe der zweiten Etage. Gründerzeitbauten, moderne Betonensemble und der ein oder andere Sakralbau wischten am Fenster vorbei, ohne bei Frank bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Mit halb geschlossenen Augen, die Müdigkeit der letzten Party noch in den Knochen, saß er auf einer Seitenbank des vorderen Wagens. In schwarz gekleidet, mit Kapuzenpullover und ausgetretenen Doc Martens gefiel er sich in der Rolle des Rebellen. Ein Außenseiter, der im Bus bevorzugt in der hinteren Reihe saß und distanziert seine Umgebung beobachtete, um von Zeit zu Zeit einen zynischen Kommentar abzusondern. Frank hatte keine Ahnung, was er mit seinem Leben anstellen sollte. Aus einem unerfindlichen Grund hatte er sich vor einem Jahr in Biologie immatrikuliert, auch wenn er dies jetzt für einen Fehler hielt. Ein Genie war er zu seinem Leidwesen nicht. Ihm war zwar ein IQ von 167 bescheinigt worden, doch es war ein Online-Test, selbst durchgeführt und erst im zweiten Durchgang erreicht. Zum Teufel, dachte er, nahm eine Schachtel Aspirin aus der Tasche, brach eine Tablette aus dem Blister, zerkaute die Pille und schluckte sie herunter. Anti-Thrombin-Mangel. Dickes Blut, wie man so sagte, das die unangenehme Tendenz hatte zu koagulieren. Ein genetischer Defekt, weswegen er sich drei Tabletten des Blutverdünners täglich einwerfen musste, um Thrombosen vorzubeugen.

Den bitteren Geschmack des Medikaments noch im Mund, sah sich Frank um. Zu dieser Zeit, kurz nach elf Uhr, herrschte in der U-Bahn nur wenig Betrieb, da die meisten Pendler schon längst an der Arbeit waren. Nur noch drei weitere Personen saßen mit ihm in dem alten Schmalspurwagen: ein grobschlächtiger Arbeiter im Blaumann, ein durchgestylter Türke und eine Studentin. Dass sie alle um die zwanzig waren, schien ihm die einzige Gemeinsamkeit zu sein, die sie hatten. Die Frau kannte er. Es war Sophia, eine Kommilitonin aus seinem Semester, engagiert im Studentenausschuss der Universität. Die blaue Tasche mit dem großen »Refugees Welcome«-Sticker, die sie noch im ersten Semester getragen hatte, war mittlerweile einer grün-weiß karierten Tasche mit ausgefransten Bommeln gewichen. »Kill capitalism, not animals. Go vegan!«, prangte darauf. Kein Semester ohne Motto, dachte Frank. Ein Che Guevara-Sticker, dazu ein St. Pauli-Aufnäher und fertig war das linke Abziehbild. Er hielt sie für ein Political-Correctness-Vakuum. PC bis zum Abwinken, ohne jemals eine eigene Meinung entwickeln zu können. Eine von denen, die behaupteten, Geschlecht und Ethnie spielten keine Rolle, aber fortwährend nach Quoten einteilten und bewerteten. Die der Gesellschaft die Fähigkeit des kritischen Diskurses genommen hatten, weil ihre Denkweise Tausende Tabus kannte, die unausgesprochen bleiben mussten. Selbstgerechte Dogmatiker und uniformierte Anarchisten, dachte er, die Sprache in Orwellscher Manier so reduzieren wollten, dass Diskriminierung nur noch gedacht, aber nicht mehr ausgesprochen werden konnte.

Frank blickte Sophia verächtlich an. Die Antipathie beruhte auf Gegenseitigkeit. Als Sophia am Schlesischen Tor eingestiegen war und ihn erkannte, hatte sie sich sofort abgewandt und war zum anderen Ende des Wagens geeilt. Wenn er ein Außenseiter war, dachte er, war sie zweifelsohne der Typus der Cheerleaderin, die blonde Freundin des Quarterbacks, wenn auch mit ihren Rastalocken und zerschlissenen Jeans die deutsche Öko-Edition davon.

Der bullige Arbeiter mit seinen kurzgeschorenen Haaren stöhnte auf. Eine portable Spielkonsole in den Händen, die er abwechselnd nach rechts und dann wieder nach links schwenkte, war er sicher mit seinem Rennwagen gegen irgendeinen Betonpfeiler gefahren, dachte Frank. Diese ein Meter neunzig große, hundertfünfzig Kilo schwere Manifestation der Ignoranz und Debilität. Endpunkt von Millionen Jahren Evolution. Darwin konnte einfach nicht recht haben, glaubte er. Von wegen Survival of the fittest und so. Der Fettsack verstand es bestimmt als seine Berufung, sich auf irgendeiner Baustelle den letzten Funken Verstand zu versaufen, wenn er sich nicht gerade auf dem Dixi-Klo einen runterholte. Die Welt ging eh zum Teufel, dessen war sich Frank sicher. Wer konnte sie retten? Etwa der Türke, der an der Tür stand und seine frisch manikürten Fingernägel bewunderte? Sicherlich arbeitete der als Friseur irgendwo im Prenzlauer Berg und warf seinen schwulen Freunden Luftküsse zu, während er laut kichernd irgendeine Tussi frisierte.

Schon mehr als fünf Minuten hielt der Zug an der Station Hallesches Tor. Nervös stand Sophia auf und ging zum vorderen Ausstieg. Sie drückte auf den Knopf, doch die Türen waren nicht mehr freigegeben.

»Weißt du, was los ist?«, fragte Sophia den Türken.

»Signalstörung oder so«, antwortete der gelangweilt. »Geht bestimmt gleich weiter.«

»Hast du ’n Netz?« Sie deutete auf ihr Handy.

Der Türke wischte sich die langen Haarsträhnen aus dem Gesicht und zog sein Smartphone aus der Tasche. »Nein«, sagte er, als er nochmals auf das Display sah, um sich zu vergewissern. »Kein Balken. Absolut nichts.«

»Merkwürdig. Ist mir hier noch nie passiert.«

»Kommt sicher gleich wieder«, beruhigte der Türke sie.

»Hallo?« Sophia wedelte mit der Hand vor dem Gesicht des Arbeiters herum, um dessen Aufmerksamkeit zu erlangen.

Der Mann zog die Ohrhörer ab. »Was?«, fragte er träge, und es klang in Franks Ohren, als wäre es eine Frage, die der Arbeiter allzu häufig stellen musste.

»Hast du ’n Netz?«, fragte Sophia ihn.

»Netz?«

»Empfang? Kannst du telefonieren?«

»Ist ’ne PSP.«

»Was?«

»Na, ’ne PSP. Damit kann man nicht telefonieren.« Er hob die portable Spielkonsole hoch.

»Du kannst nur damit zocken oder was?«

»Ja.«

»Geht bestimmt gleich weiter«, sagte der Türke.

»Äh«, mischte sich Frank ein. »Ich kann euren Optimismus nicht ganz teilen.«

Als die drei zu Frank hinübersahen, deutete der auf den Bahnsteig. Wie ferngesteuert stolperte der Zugführer an den Sitzbänken der Haltestelle vorbei, blieb stehen, sah wie von Sinnen zu ihnen hinüber, stürzte auf ihren Wagen zu und schlug mit voller Wucht gegen die Tür. Einen Schrei ausstoßend, sprang Sophia zurück. Der Zugführer hämmerte mit den Fäusten gegen die Scheibe, zog seine Mütze ab und rieb seine merkwürdig hervortretende, ausgebeulte Stirn an der Scheibe. Frank stand auf, stellte sich direkt ans Fenster und musterte den weggetreten wirkenden Zugführer aus nächster Nähe. Der Stirnknochen des Mannes schien aufgelöst zu sein; die Haut war transparent und dünn. Lymphsubstanz trat aus einer Öffnung über der Nase aus. Hinter der durchsichtigen Hautblase bewegte sich etwas, was zweifelsohne nicht dahin gehörte. Frank ging noch dichter an die Scheibe heran. Es schienen wurmartige Lebewesen zu sein, die sich in der löchrigen Hirnsubstanz wanden. Der Zugführer trommelte mit den Fäusten nun noch heftiger gegen die Tür. Jetzt wich auch Frank zurück.

»Oh Gott, oh Gott, der arme Mann«, flüsterte Sophia und biss sich auf die Unterlippe.

Die Augen verdreht, so dass nur noch das Weiße zu sehen war, wandte sich der Zugführer von ihnen ab und torkelte über den Bahnsteig, bis er aus dem Sichtfeld der vier verschwunden war.

Frank drehte sich zu den anderen um. »Was war ’n das für ’ne perverse Scheiße?«

»Polizei«, murmelte Sophia vor sich hin. »Wir müssen sofort die Polizei rufen ... und den Notarzt.«

»Ist wohl eher ’ne Sache für ’n Exorzisten«, wandte Frank ein.

»Kannst du nicht einmal dein blödes Maul halten.«

»Beruhigt euch doch«, redete der Türke beschwichtigend auf sie ein und sah auf sein Handy. »Es gibt immer noch kein’ Empfang.«

Der Arbeiter steckte seine Spielkonsole in die Seitentasche seines Blaumanns und blickte auf. »Ich bin Kai.«

»Na, schön für dich«, kommentierte Frank mit sarkastischem Unterton, während er sich mit den Fingern in kreisenden Bewegungen über die Schläfen rieb.

»Ich bin auf dem Weg zur Arbeit«, fuhr Kai unbeirrt fort.

»Daraus wird wohl nichts«, knurrte Frank. »Die Bierkästen stapeln müssen jetzt andere.«

»Was?«

»Ach, hör nicht auf ihn.« Sophia schüttelte den Kopf. »Das ist eben Frank, ein Trottel aus meinem Semester. Ich bin Sophia.«

»Hallo, Sophia.«

»Was machen wir jetzt, Kai?«

»Ich weiß nicht. Was war mit dem Mann los?«

»Was schon?«, sagte Frank. »Der hatte eben ’n zerfressenes Hirn. Gibt es Zehntausende davon in Berlin.«

»Ist der immer so?«, fragte der Türke.

»Ach, weißt du, Hunde, die bellen, beißen nicht«, antwortete Sophia.

»Ich bin Can.«

»Gibt’s hier ’nen Notfallknopf, Can?«

»An der Tür ist einer, aber da steht, dass man mit dem Fahrer verbunden wird.«

Frank lachte auf. »Wirklich? Gelobt sei das Sicherheitssystem. Da wurde wirklich an alles gedacht.«

»Wo ist der Fahrer wohl hin?«, fragte Sophia.

Can schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung.«

»Ich muss jetzt hier raus!«, sagte Frank bestimmt. Er öffnete eine Deckenluke über der Tür und zog am Nothahn für die Türentriegelung.

»Mach keinen Blödsinn«, schritt Sophia ein.

Frank aber hörte nicht auf sie. Mit einem Ruck schob er die Tür auf und lugte auf den Bahnsteig. Es war niemand zu sehen. Frank stieg aus, ging bis zum dritten Wagen der U-Bahn vor und sah durch eine offen stehende Tür. Der Zugführer hockte neben einer Frau, die mit einer blutenden Halswunde bewusstlos am Boden lag. Etwas war aus seiner Stirn herausgetreten. Schwarz und wurmartig wand es sich wieder zurück in die transparente Aussackung der Haut. Der Zugführer hob langsam seinen Kopf, sah Frank einen Augenblick mit leeren Augen an, sprang mit einer zuckenden Bewegung auf, stürzte sich auf Frank und riss ihn zu Boden. Frank versuchte mit aller Gewalt, ihn von sich wegzudrücken, doch wie ein bisswütiger Hund näherte sich der Zugführer mit aufgerissenem Mund und gefletschten Zähnen immer weiter seinem Hals. Die ausgebeulte Stirn pulsierte, als die Würmer wie in Ekstase in der aufgeweichten Hirnsubstanz zirkulierten. Frank schrie auf. Die Zähne des Mannes berührten seine Haut, als ihn jemand von hinten packte, hochhob und zwischen zwei Wagen ins Gleisbett schleuderte. Es war Kai, der Frank zu Hilfe geeilt war. »Lass uns abhauen«, sagte er merkwürdig unaufgeregt und griff sich an den Rücken, als hätte er Schmerzen.

»Die Treppe!«, schrie Sophia aus dem Hintergrund.

Sophia und Can voran, sprangen alle vier die Stufen nach unten, rannten zum Ausgang der Station und blieben an den Platanen stehen, die die Gitschiner Straße säumten. Ein Auto raste dicht an ihnen vorbei und erfasste ungebremst an der Ecke Mehringdamm einen Mann, der wie eine Puppe durch die Luft geschleudert wurde, um dann mit dem Kopf voran auf dem Asphalt aufzuschlagen. Der Fahrer fuhr weiter und ließ sein Opfer mit verdrehten Armen und Beinen auf dem blutigen Teerbelag zurück.

Brummende Laute drangen vom anderen Ende der Straße zu ihnen hinüber. Ein fremdes Grunzen und Stöhnen, wie aus Tausend Kehlen. Die vier drehten sich ruckartig um.

»Soll das ’n Witz sein?«, fragte Frank, als er sah, wer da auf sie zukam. Entlang der Straße und der Bürgersteige in einer Phalanx aufgereiht kamen schwarzhaarige Männer mit langen Bärten auf sie zu, Goldkettchen-behangen, um die Stirn ein grünes Tuch mit arabischen Schriftzeichen gebunden. Sahen aus wie eine Mischung aus Islamist und Zuhälter. Langsam, aber unaufhaltsam wie die zweite Welle eines Tsunamis schoben sie sich dichtgedrängt voran. Ein Armageddon zuckender Körper, eine Kakophonie grunzender Laute. Als wären die vier Zuschauer und nicht die Objekte der Sehnsüchte, die geliebte Beute einer entfesselten Horde, standen sie wie paralysiert da, unfähig, ihre Blicke von diesem Schauspiel abzuwenden.

»Verdammte Scheiße«, flüsterte Frank dann, als die Meute nur noch Hundert Meter entfernt war. Eine junge Frau, die selbstvergessen Selfies von sich und den Entfesselten schoss, wurde umringt, niedergerissen und verschwand in einem Wald von Stirntüchern und Bärten.

»Wir müssen ... hier ... weg! Kommt!«, stammelte Can, drehte sich um und lief los.

Sophia und Frank sahen sich noch einen Augenblick fassungslos an.

»Wir müssen Djang hinterher«, sagte Kai dann und rüttelte Frank an der Schulter. Zögernd und ungläubig nickte der ihm wortlos zu, stand aber noch einen Moment mit offenem Mund da, als konnte er sich noch nicht damit abfinden, dass sein Leben, wie er es bisher kannte, nicht mehr existierte.

4.

Bundeskanzleramt, Büro des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland.

Der Kanzler kraulte sich zufrieden sein brandneues Gemächt, wie es ihm der Arzt empfohlen hatte, um die Durchblutung zu fördern, als der Chef des Kanzleramts Neumeier hereinplatzte, ohne an die Tür zu klopfen. Ungehalten sah der Kanzler zu ihm auf und fragte sich, ob er derlei ungebührliches Verhalten ahnden sollte. Mitarbeiter waren zu Respekt angehalten, schließlich war er Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in einer überaus erfolgreichen ersten Amtszeit, nicht mitgerechnet die drei Amtszeiten, die er vor der Geschlechtsumwandlung als Kanzlerin die Geschicke des Landes lenkte. Wandelbarkeit hatte er schon als Frau bewiesen. Sich anpassen zu können, war eine seiner herausragenden Fähigkeiten. Und nach zwölf Jahren wollte das Volk wieder einen Mann an der Spitze des Staates wissen. Jemanden, der etwas mehr Territorialverhalten zu zeigen in der Lage war, als ihm dies als Frau notwendig erschien. Der Kanzler blickte auf das Bild, das auf dem Schreibtisch vor ihm stand. Trotz aller Überredungsversuche hatte er seinen Ehemann nicht davon überzeugen können, den umgekehrten Weg der geschlechtlichen Transformation einzuschlagen, so dass sie nun in homosexueller Ehe zusammen lebten. Er nahm das Bild, zog die obere Schreibtischschublade heraus, legte es hinein und schloss die Schublade wieder. Immerhin, so dachte er sich, war er sich nun der Unterstützung der Schwulenverbände sicher.

»Frau, Herr ... äh ... BundeskanzleriX* (*seit Oktober 2017 geschlechtsneutrale Anrede des Bundeskanzlers)«, brachte Neumeier außer Atem hervor, das Gesicht kreidebleich, »es gibt beunruhigende Meldungen ... so viele ... viele ...«

»Reißen Sie sich zusammen, Neumeier. Hören Sie auf zu stammeln.«

»Ich ... ich ... wir sind hier nicht mehr sicher.«

»Was?«

»In Kreuzberg ...« Neumeier taumelte zum Schreibtisch und stützte sich an der Tischplatte ab, als wäre ihm schwindlig. »Die Menschen fallen übereinander her ... Ausschreitungen und Morde ... massenhaft. So etwas hat es noch nicht gegeben. Eine Polizeistation ist ... überrannt worden.«

»Was? Soziale Unruhen? Hier? In meinem Land?«

»In Kreuzberg.«

»Kreuzberg?«

»Beim Halleschen Tor, in der Nähe der Zentrale der Sozialdemokraten hat alles angefangen.«

»Bei den Sozis? Was haben die damit zu schaffen?«

»Ich glaube nicht, dass die Sozis was damit zu tun haben.«

»Die sollen sich nicht so aufregen. Ich brauchte halt einen neuen Koalitionspartner. Und da kamen mir diese schwanzlosen Ökos eben ganz recht.«

»Ich glaube nicht ... die Morde ... so was hat es noch nicht gegeben ... es ist .. es ist außer Kontrolle.«

»Was erzählen Sie da für einen Unsinn, Neumeier.« Der Kanzler stand auf und fasste sich in den Schritt. »Lassen Sie meine Limousine kommen. Ich werde zum Reichstag fahren. Los – beeilen Sie sich.«

»Aber ... die Sitzung ... sie kann nicht ... sie wird ausfallen müssen. Es ist nicht mehr sicher in Berlin.«

»Mein lieber Neumeier, da muss schon mehr kommen als ein paar wildgewordene Sozis, dass ich nicht vorm Parlament spreche.«

5.

Kreuzberg, Mehringplatz.

Wie eine Herde aufgeschreckter Rinder liefen die Menschen panisch mal in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Can, Sophia und Frank flüchteten in den Eingang der Wohnanlage, die den Mehringplatz kreisförmig umschloss. Frank hielt die Tür für Kai auf, der nicht mit ihnen hatte Schritt halten können. Die Hände um seinen Bauch gehalten, als wollte er ihn festhalten, sah er sich immer wieder nach den bärtigen Männern um, die sie unbarmherzig verfolgten.

»Mensch komm, oder willst du sterben?«, rief Frank ihm zu.

»Ich will nicht sterben«, sagte Kai, als wäre es nötig, Frank davon zu überzeugen.

»Dann beeil dich!«

Als Kai sich ins Treppenhaus gerettet hatte, schlug Frank die Tür hinter ihm zu und stemmte sich mit dem Körper dagegen. Die Verfolger prasselten gegen die Scheibe, Köpfe schlugen gegen das Glas. Bald schon zerplatzten die ersten Beulen und eine Masse aus Würmern, Hirn und Flüssigkeit floss die Scheiben herunter. Das Schloss sprang auf, und die Tür öffnete sich einen Spalt.

»Hilf mir, verdammt!«, schrie Frank.

Nun stemmte sich auch Kai mit seinem schweren Körper gegen die Tür. Und ebenso Sophia, die schon in die erste Etage hochgelaufen war, eilte herbei und drückte sich gegen den Türrahmen.

»Wo ist eigentlich dieser Türke?«, fragte Frank.

»Can klingelt überall«, presste Sophia stöhnend hervor. »Bisher hat aber niemand aufgemacht.«

»Guck schon nach, was der macht. Lange können wir die eh nicht mehr aufhalten«, forderte Frank.

Sophia nickte, ließ die Tür los und rannte die Treppe hoch.

»Nun lauf schon hinterher«, befahl Frank Kai.

Doch der schüttelte den Kopf. »Ich lass dich nicht alleine.«

»Ich bin schnell. Ich komme nach. Also, mach schon.«

»Tust du das?«, fragte Kai.

»Nun renn schon los, du fetter Trottel.«

Kai ließ die Tür los und schleppte sich schwer atmend, eine Hand am Geländer, die Stufen hoch.

Frank konnte nicht verhindern, dass die Tür noch weiter aufgedrückt wurde und sich der Kopf eines der Bärtigen durch den Türspalt presste.

»Wir sind ganz oben! In der dritten Etage!«, rief Sophia durch das Treppenhaus. »Komm hoch!«

Sofort ließ Frank die Tür los und rannte die Stufen hoch. Als der metallische Türrahmen gegen die Betonwand schlug, zersprang das Glas der Scheibe. Derartig viele Verwandelte drängten ins Treppenhaus, dass sie sich gegenseitig blockierten und im Türrahmen stecken blieben. Die nächste Welle der Angreifer trampelte die Eingequetschten nieder und ergoss sich ins Treppenhaus.

Frank blickte die Treppenflucht nach unten und sah, wie Welle um Welle an Bärtigen hereinstürmte und sich ungeordnet und wild, aber unwiderstehlich die Stufen nach oben schob.

Sophia erwartete ihn an der offenen Tür einer Wohnung im dritten Stockwerk.

»Verrammeln!«, schrie Frank, als er die Tür zuschlug und die Vorhängekette einhängte. »Irgendwas muss noch davor.«

»Das Schuhregal da«, schlug Sophia vor.

»Ja, zum Teufel, Beeilung!«

Zusammen mit Kai hoben sie das Regal an, trugen es bis zur Tür, setzten es ab und schoben es bis an die Schwelle heran.

Frank drehte sich um. »Wer wohnt hier eigentlich?«

»Keine Ahnung«, sagte Sophia. »Die Tür war offen. Niemand war da.«

»Können wir abschließen?«

Sophia schüttelte den Kopf.

»Vielleicht bringt der arme Kerl gerade den Müll runter«, vermutete Frank.

»Keine gute Zeit dazu«, erwiderte Kai.

Frank nickte. »Verdammt, das kann man wohl sagen«, gab er ihm recht, ging durch den Flur und erblickte Can, der auf der Loggia stand und gebückt hinter einer Zimmerlilie Deckung zu suchen schien. »Feiges Schwein!«, schrie Frank, ging auf den Balkon hinaus und rempelte Can von hinten an.

»Sei leise«, zischte Can, ohne sich umzudrehen.

»Was meinst du?«

»Na, guck dir das an.«

Frank sah zum Mehringplatz hinunter. Die Bärtigen fielen über die Menschen her, rissen sie nieder und bissen sich in ihren Hälsen fest. Rasend vor Zorn stürmten sie auf Greise zu, griffen Frauen an und verschonten selbst die Kinder nicht, grunzend, wie stumpfe Jäger, die nicht satt wurden. In enthemmter Raserei überrannte die Horde ihre Opfer, ungeachtet, ob diese wegliefen oder schicksalsergeben, nahezu apathisch, auf den Bänken sitzen blieben. Ein paar Verzweifelte, die versuchten, an der Säule inmitten des Brunnens im Zentrum hinaufzuklettern, wurden heruntergerissen und einer nach dem anderen niedergemacht. Die kreisförmig angelegte Wohnanlage umschloss vollständig den Platz, so dass sich Frank auf dem Balkon in der dritten Etage wie auf der Tribüne des Kolosseums fühlte. In seiner Loge verfolgte er den verzweifelten Abwehrkampf derjenigen, die am Boden lagen, traten, schlugen und schrien, um irgendwann, als ihre Kräfte nachließen, von den Bärtigen vereinnahmt zu werden. Als der letzte Schrei verstummt war, erfüllte ein Grunzen und Schmatzen den Platz.

»Sind das Vampire oder was?«, fragte Sophia als Erste, obwohl auch Frank und Kai Ähnliches dachten.

»Nein«, widersprach Can. »Keine Vampire. Seht nur da rüber.« Er zeigte auf eine Frau, die auf der Brüstung des Brunnens lag. Ein Bärtiger, der sie in den Hals gebissen hatte, beugte sich über sie, zog sein grünes Stirnband ab und rieb seine Stirn an ihrem Hals.

»Was macht der da nur?«, fragte Frank.

»Die wird ... so ... die wird befruchtet«, vermutete Kai und grinste unwillkürlich.

»Du bist echt widerlich«, wies Sophia ihn zurecht.

Frank runzelte die Stirn. »Vielleicht liegt er richtig. Sieht irgendwie wirklich so aus, als wollte der sie beimpfen.«

»Beimpfen?«

»Ich meine, irgendwas in die Wunde einbringen.«

Sophia hielt sich die Hand vor den Mund und stieß auf, als müsste sie sich übergeben. »Ihr beide seid echt widerlich.«

»Was heißt hier wir? Die machen das doch«, verteidigte sich Frank.

»Was sind das nur für Typen?«, fragte Can, immer noch gebannt auf die Angreifer blickend, die jetzt zu Hunderten ihre Stirnbänder gelüftet hatten und sich an den Hälsen ihrer paralysierten Opfer rieben. »Zombies?«

»Das sind keine Zombies«, widersprach Kai.

»Woher willst du das wissen?«, fragte Can.

»Ich spiele immer so Zombiesachen auf meiner PSP, wa? Die strecken die Arme nach vorne aus und machen immer uuhh und oohh, manchmal auch uuurg. Aber die hier sind irgendwie ... anders, wa? Das sind keine Zombies.«

»Ist doch vollkommen egal, wie die heißen«, mischte sich Sophia ein.

»Auch die Beule, die ist nicht typisch«, ergänzte Frank bedeutungsvoll, als handelte es sich um eine wissenschaftliche Diskussion.

»Nicht bleich, ganz braun sind die. Die sehen aus wie aus’m Solarium«, stellte Kai fest. »Sind die überhaupt untot?«

»Also ich geh jetzt nicht runter und fühl den Puls«, sagte Can.

»Wenn wir ’ne Wärmebildkamera hätten, könnten wir prüfen, ob die noch Körpertemperatur haben«, überlegte Frank.

»Ja, so ’ne Kamera wäre echt cool«, sagte Kai und grinste.

»Jungen und Technik«, lästerte Sophia.

»Zombies essen eigentlich Hirn, oder?«, fragte Can nach.

»Nicht immer«, sagte Kai. »Manchmal ziehen sie den Leuten auch die Schläuche raus.«

»Mmh, da haste auch wieder recht.«

»Vielleicht ist es was zwischen Zombie und Vampir?«, schlug Can vor.

Frank sah Can verächtlich an. »Und die Bärte und die grünen Stirnbänder mit arabischer Schrift?«

»Ja und?«

»Klingelt da nichts?«

»Was sollte da klingeln?«

»Das sind deine Glaubensbrüder, du Arsch. Deine salafistischen Freunde aus den interkulturellen Zentren hier«, sagte Frank mit sarkastischem Unterton.

»Du kannst mich mal«, wiegelte Can ab.

»Auf jeden Fall scheinen deine Freunde in religiösen Fragen eine relativ harte Auslegung des Glaubens zu praktizieren«, stellte Frank spöttisch fest. »Seht: Über die normalen Kopftücher sind sie auch hergefallen.«

»Auch die mit den Taucheranzügen haben sie geschnappt«, ergänzte Kai.

»Tschador nennt man das«, erklärte Can genervt.

»Auch die Schwarzen mit den Sehschlitzen mussten dran glauben«, fügte Frank hinzu.

»Die sehen so aus wie die Sturmtruppen auf der Eiswüste Hoth bei Star Wars. Nur in Schwarz, wa?«, sagte Kai und sah zu Frank hinüber. »Das sind Mombies«, glaubte er, ihr Namensproblem gelöst zu haben.

»Mombies?«, fragte Frank nach.

»Ja, Mombies. Halb Moslem, halb Zombie.«

Frank lächelte. »Du bist ja echt ’n Witzbold, was?«

»Sagt mein Papa auch immer«, bestätigte Kai.

Can schüttete den Kopf. »Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht.«

Halb Mensch, halb Zombie«, warf Sophia ein, wobei sie die Betonung auf Mensch legte.

»Immer noch politisch korrekt, selbst in der Apokalypse«, bemerkte Frank kopfschüttelnd.

»Ja und? Was stört dich daran?«, fragte Sophia.

Frank sah nun irritiert zum Mehringplatz hinunter. »Die Frauen mit dem Ganzkörperkondom. Die mit der Burka, die werden gar nicht angegriffen«, stellte er verblüfft fest.

»Nein. Die stehen einfach da in der Ecke rum«, bemerkte nun auch Kai die Burkaträgerinnen in einem Durchgang der Wohnanlage.

»Das komplette Programm«, sagte Frank zu Can gewandt, »die Vollverschleierung scheint für deine Freunde also OK zu sein.«

»Meine Freunde?«

»Na, deine Glaubensbrüder.«

»Du kannst mich mal«, sagte Can verärgert und ging zurück ins Wohnzimmer.

Frank holte sein Smartphone aus der Jackentasche, schaltete es an und sah auf die Anzeige. »Hast du vielleicht Empfang?«, fragte er Sophia. Die schüttelte den Kopf.

»Kein Internet, kein Telefon. Jetzt kann ich nicht mal unter Hashtag Zombie-Apokalypse ein Bild posten. Wie viele Likes gehen mir da wohl flöten? Das ist das Ende«, sagte Frank und grinste.

»Du bist aber auch ’n Witzbold«, bemerkte Kai.

»Viel schlimmer als das.«

»Viel schlimmer?«

Frank klopfte Kai auf die Schulter. »Ach, nichts.« Die drei verließen den Balkon, und Frank schloss die Tür hinter sich.

»Wir brauchen ’ne Schrotflinte«, sagte Kai. »Damit kann man diesen Dingern den Kopf wegpusten.«

»Wäre nicht schlecht«, stimmte Frank zu. »Wir sind hier aber nicht in den Staaten, sondern in Good Old Germany. Und ’ne fucking Zombie-Apokalypse in Deutschland zu überstehen bei all unseren Waffengesetzen wird ‘ne verdammte Handarbeit.« Frank drehte sich zu Can um. »Wer wohnt hier eigentlich? Nicht zufällig ’n Moslem? Dann könnten wir ja versuchen, uns die Jungs mit ’nem Koran vom Leibe zu halten.« Frank hob die Hände, als hielte er ein Buch zur Verteidigung in die Höhe. »Wir sind doch Brüder, oh meine Mombies, Brüder im Geiste«, flehte er mit ironischem Unterton.

»Brüder ...«, äffte Kai nach und lachte.

Can schüttelte nur den Kopf, ohne zu antworten und verließ das Wohnzimmer.

»Nun lass ihn doch in Ruhe!«, forderte Sophia Frank auf.

»In Ruhe lassen? Wir haben diese Typen viel zu lange in Ruhe gelassen. Deshalb haben wir jetzt ja diesen Schlamassel.«

»Hör auf, ihn zu diskriminieren.«

»Diskriminiiieren«, stöhnte Frank. »Das Wort darf natürlich auch nicht fehlen. Was bin ich denn noch? Rassistisch? Sexistisch? Was? Guck doch nach draußen. Was sagt ihr immer? Wir haben die Nation überwunden? Na, da bin ich aber froh, dass wir jetzt alle wunderbare Europäer sind. Hey, Weltbürger, gleichgespült, mit etwas weicher Birne zwar, aber, man, was soll’s?« Frank riss die Arme hoch. »Gibt es wenigstens keine Unterschiede mehr. Ihr habt euer Ziel erreicht. Endlich sind wir alle wahrhaftig gleich: eine blökende Herde.«

Sophia setzte an, um Frank Paroli zu bieten, als plötzlich Can nach ihnen rief. Sie gingen ins Schlafzimmer, in dem Can vor der Wand stand und die Totenkopfmasken bewunderte, die dort hingen. Das Zimmer war komplett in Schwarz gestrichen, das Bett mit schwarzer Wäsche bezogen.

»Wo sind wir denn da reingekommen? Pulp Fiction oder was?«, fragte Frank.

»Das scheint ’n Grufti zu sein«, vermutete Sophia.

»Gruufti?«, wiederholte Kai fragend.

Sophia öffnete den Kleiderschrank. »Nee, kein Grufti«, sagte sie und deutete auf die Peitsche und die Handschellen, die dort an Haken hingen. »Irgendsoein SM-Typ.«

»SM-Typ?«, fragte Frank und blickte zu Can hinüber. »Muss wohl ’ne Herzensangelegenheit gewesen sein, als du die Wohnung ausgesucht hast.«

»Jetzt lass ihn doch endlich in Ruhe«, verteidigte Sophia Can. »Sag mir lieber, was wir jetzt machen.«

»Frag doch den Türken. Der ist doch der Experte.«

»Arschloch«, zischte Can.

Frank verließ das Schlafzimmer, ging durch den Flur zurück zur Wohnungstür, stützte sich auf der Kommode ab und sah durch den Spion. »Verdammt ... die sind immer noch da«, rief er und ging zurück ins Schlafzimmer. »Das habt ihr uns eingebrockt mit eurem scheiß Fanatismus«, giftete er zu Can gewandt.

»Nun lass gut sein«, redete Sophia beschwichtigend auf ihn ein.

»Was hast du denn? Sind doch nun mal seine Glaubensbrüder.«

»Es könnten ja auch Christen sein.«

»Sind es aber nun mal nicht.«

»Könnten aber.«

»Bringt uns das jetzt weiter?«

»Es sind Menschen.«

Frank verdrehte die Augen. »Vielleicht vor dem Wurm. Aber jetzt nicht mehr.« Er ging auf Can zu und schubste ihn aufs Bett. »Konntet nicht genug bekommen. Lebt hier in Freiheit bei uns und konntet das nicht ertragen. Zieht euren kleinen Töchtern Kopftücher über. Was glaubt ihr eigentlich, wo ihr seid?«

Von schmächtiger Statur, musste Can einen Kampf gegen den um einen Kopf größeren Frank vermeiden und sah auf den Boden.

Sophia schritt ein und stellte sich zwischen ihn und Can. »Du glaubst doch nicht wirklich, dass der Islam damit was zu tun hat?«

»Oh Gott, wie ich diesen Spruch liebe. Hat der Islam eigentlich mit irgendwas zu tun? Womit hat der Islam denn überhaupt was zu tun? Mit Religion jedenfalls nicht. Und Vernunft wohl am wenigsten.«

»Immer noch besser als eure scheiß Religion«, platzte es aus Can heraus.

»Wer glaubt’s denn? Jetzt wird der auch noch frech.«

»Ihr habt doch mit den Kreuzzügen angefangen. Ihr habt die Menschen in Jerusalem wie Vieh abgeschlachtet.«

Frank lachte auf. »Hast wohl vergessen, wie sich eure stumpfsinnige Sache ausgebreitet hat, was? Feuer und Schwert? Noch ein Begriff? Das war lange vor den Kreuzzügen, mein Lieber.«

»Wir haben euch Barbaren die Kultur gebracht.«

»Ihr habt Köpfe abgeschnitten. So wie ihr es heute macht. Eine Bande von Mördern, damals wie heute.«

»Ihr habt doch den IS stark gemacht«, verteidigte sich Can. »Ihr mit euren Kriegen in Afghanistan und Irak.«

»Wir? Du meinst wohl die Amis.«

»Das sind Christen wie ihr.«

Frank lächelte. »Du kannst mich eh nicht beleidigen. Ich bin zwar Christ, aber ich praktiziere nicht.«

»Das ist ja euer Problem. Ihr seid so reine Theoretiker, ihr Deutschen.«

»Was willst du denn, Türke.« Frank baute sich drohend vor Can auf.

Dann trat Kai zwischen die beiden. »Ihr solltet nicht streiten.«

Sophia nickte. »Schon vergessen? Da draußen?«

Frank blickte auf sein Handy. Immer noch gab es keinen Empfang.

Can stand auf, ging zum Kleiderschrank und zog ein schwarzes Laken heraus. Dann ging er in die Küche. Als er zurückkam, hatte er sich das Laken übergezogen. Zwei Sehschlitze waren auf Höhe der Augen in die Baumwolle hineingeschnitten.

»Soll das ’n Witz sein?« Frank schüttelte den Kopf.

Can hielt Sophia eine Schere hin. »Wir dürfen nicht auffallen. Bei den verschleierten Frauen hat es ja auch geklappt.«

»Meinst du, dass wir sie täuschen können?«, fragte Sophia, nahm die Schere in die Hand und zog ein Laken aus dem Kleiderschrank.

»Soll das ’ne Art Voodoo-Zauber werden oder was? Wir sind Naturwissenschaftler«, glaubte Frank Sophia ins Gedächtnis zurückrufen zu müssen.

»Das ist wie früher bei Halloween!«, stieß Kai begeistert aus, nahm das Laken mit den Aussparungen für die Augen, die Sophia für ihn hineingeschnitten hatte, und zog es sich über.

»Also ich werde hier nicht wie ’n Gespenst rumlaufen und auf die Gutmütigkeit von Islamisten hoffen. Ich werde mir Waffen besorgen.«

»War eh kein Laken mehr im Kleiderschrank«, sagte Can gleichgültig.

»Djang ist ’n Trickser«, sagte Kai.

»Was meinst du?«

»In Computerspielen muss jeder irgendwas sein. Und du bist ’n Trickser.«

Can lächelte. »Vielleicht hast du recht.«

Kai, Sophia und Can standen mit ihren schwarzen Überwürfen vor dem Bett, als Frank mit einem Wischmop in der Hand zurückkam. Mit Paketband hatte er am vorderen Ende notdürftig ein Küchenmesser befestigt. »Du meine Güte. Eine Bande von Irren«, kommentierte Frank die Erscheinung der drei. »Und das soll unsere bärtigen Freunde abschrecken?«

Sophia hielt ihm die Schere hin. »Du musst das bezogene Laken nehmen. Sonst ist keins mehr da.«

Frank nahm die Schere in die Hand und zeigte auf das Bett. »Du meinst das Laken mit den Flecken drauf?«

»Dir bleibt keine Wahl.«

Frank führte mit seinem improvisierten Speer Stoßbewegungen durch. »Das denke ich nicht. Ich werd’s denen schon zeigen.«

»Wo wollen wir hin?«, fragte Sophia.

»Hauptsache raus aus Kreuzberg«, schlug Frank vor.

Sophia nickte. »Die Friedrichstraße hoch. Bis zum Checkpoint Charlie müssten wir es schaffen.«

»Wir können die U-Bahn-Röhre langgehen«, sagte Can.

»Die U6?«, fragte Sophia.

Can nickte. »Ich denke nicht, dass die jetzt noch fährt. Und die Zombies sollten noch nicht da unten sein.«

»Lass uns die Lage checken«, schlug Sophia vor. Die vier gingen auf die Loggia und sahen auf den Platz hinunter.

»Das gibt’s doch nicht«, sagte Can. Gebannt starrten die vier auf die bärtigen Männer, die die von einer Engelsskulptur gekrönte Säule in der Mitte des Platzes umkreisten.

»Das ist ja noch besser, als ich geglaubt hab’«, stieß Frank aus. »Und was sagt ihr jetzt? Bleibt euch wohl die Spucke weg, was?«

»Es ... ich ... bin ...«, stammelte Can.

»Die haben wohl in den Pilgermodus geschaltet«, glaubte Frank zu wissen. »Denken, dass sie in Mekka sind.«

Sophia legte eine Hand auf Cans Schulter. »Lass gut sein. Ich weiß, dass es nichts mit deinem Glauben zu tun hat«, sagte sie dann aufmunternd.

»Wir sind nicht so«, sagte Can, den Blick auf die Meute gerichtet. »Wir sind barmherzig. So sind wir nicht...«

»Ihr seid wurmverseuchte Fanatiker. Das seid ihr und das ist eure Natur«, sagte Frank und zeigte auf die Zombies.

Aus dem Flur war ein klickendes Geräusch zu vernehmen, als steckte jemand den Schlüssel in den Zylinder der Wohnungstür.

»Was zum Teufel...? Was soll denn das?«, fragte Frank entgeistert. »Können die jetzt schon Türen öffnen oder was?« Er rannte zur Wohnungstür und hielt seinen Wischmop-Speer hoch. Die Tür öffnete sich einen Spalt, die Kommode wurde langsam nach hinten geschoben und die Türkette spannte sich. Ein Kopf erschien im Türspalt. »Was soll das?«, fragte ein glatzköpfiger Mann mittleren Alters. »Wer ist da in meiner Wohnung?« Plötzlich schrie er auf. »Um Himmels willen!« Eine Hand legte sich auf den Kopf des Mannes, und er wurde von der Tür weggerissen. Kai und Sophia stürmten herbei, hängten die Türkette aus und zogen die Kommode von der Tür weg. Frank öffnete die Tür, holte mit seinem Speer aus und schob ihn einem der Zombies, die sich auf den Mieter gestürzt hatten, in die Stirn. Das Messer blieb im Kopf stecken und riss vom Mob ab. Zwei weitere Zombies überwältigten den schreienden Mieter und rissen ihn zu Boden. Die anderen Zombies aber griffen Frank an, der in die Wohnung flüchtete. Er stemmte sich gegen die Tür, doch die Zombies waren stärker und drückten sie auf. Unwiderstehlich drängten sie in den Flur, ignorierten Kai, Sophia und Can in ihren Kostümen und torkelten auf Frank zu, der gerade noch rechtzeitig die Schlafzimmertür hinter sich zuschlug, bevor die Zombies ihn zu greifen bekamen.

Es hämmerte an die Tür. Zuerst war es eine Faust, dann zwei, dann drei. Die Tür vibrierte in den Angeln, das Holz knirschte. Frank sah sich verzweifelt im Zimmer um. Durch das schmale Fenster konnte er nicht fliehen. Er öffnete den Schrank, nahm eine Handschelle und steckte sie in die Jackentasche. Keine Waffe zu finden. Er sah zur Tür. Kein Schlüssel im Schloss. Er zog das befleckte Laken vom Bett ab, riss zwei Sehschlitze hinein und warf es sich über. Eine Weile stand er nur da und starrte auf die Klinke. »Verdammt nochmal«, murmelte er. Das Trommeln gegen die Tür wurde immer stärker, als die Klinke nach unten gedrückt wurde und zwei Zombies in den Raum torkelten. Die Körper fahrig, die Münder aufgerissen, die Stirnen gewölbt. Die hinter der transparenten Haut sich windenden Würmer verfärbten ihre Leiber mal ins Rote und mal ins Grüne. Die Augen der Zombies lagen in tiefen Augenhöhlen, als würde die schrumpfende Hirnmasse sie ins Innere zurückziehen. Ihr Blick leer, schienen sie Frank, der bewegungslos neben dem Bett stand, unter dem schwarzen Überwurf nicht zu erkennen. Frank ging langsam auf die Tür zu, wurde angerempelt, aber nicht angegriffen. Er schlich durch den Flur, wobei er sich dicht an der Wand hielt. Die Zombies zogen sich ihre Stirntücher über, um die Aussackung mitsamt den Würmern wieder in den Schädel zu drücken. Ohne Opfer in der Nähe zu wähnen, schienen sie in eine Art Starre zu verfallen. Frank erreichte das Treppenhaus und stieg die Stufen nach unten. Nur apathisch dastehende Zombies, aber keine Menschen mehr. Auch nicht Sophia, Kai oder Can. Der Eingang zum U-Bahnhof »Hallesches Tor« lag direkt vor der Wohnungstür. Vielleicht hatten sich die drei an ihren Plan gehalten und flüchteten über die Gleise nach Mitte. Auf der Treppe zur U-Bahn stand ein langhaariger blonder Mann. Helle Baumwollkleidung, Birkenstockschuhe. Typ alternder Achtundsechziger. Kreidebleich war er, die Augen eingefallen, die gewölbte Stirn unter einem Schweißband verborgen. Die eingerollte Weichschaummatte hatte er noch unter den Arm geklemmt. Yogaübungen würde er aber keine mehr machen, dachte Frank. Und dann wurde ihm bewusst, dass das wohl der erste, aber nicht der letzte Konvertit war, der ihm über den Weg laufen würde.

6.

Schloss Bellevue. Im Schlosspark.

Staatssekretär Padolla öffnete seine Augen und sah in den strahlend blauen Himmel. Mit einer Hand fuhr er sich durch das Haar und tastete den Sitz seiner Frisur ab. Der Seitenscheitel hatte durch den Sturz nicht gelitten. Er wischte sich mit der Hand über das Gesicht. Als er den Hals entlangfuhr, blieb er in etwas Fremdem stecken. Er zog daran, doch es ließ sich nicht so einfach entfernen. Er blickte an sich hinab und sah, dass es ein Hautfetzen war, den er in der Hand hielt. Die Haut schnappte zurück, als er sie losließ. Er tastete die tiefe Wunde am Hals ab und fuhr die freigelegten Adern entlang. Die Wunde blutete nicht, und er fühlte keinen Schmerz. Mit einem Ruck setzte er sich auf und sah sich um. Es war niemand mehr im Park, aber auf der Straße zog jetzt eine Parade entlang. Es mussten Tausende sein, die durch den Tiergarten in Richtung Reichstag drängten. Doch war es wirklich eine Parade? Welcher Tag war heute? Obwohl Padolla lange überlegte, fiel es ihm nicht ein. Aber er wusste noch, was heute Vormittag passiert war. Seine Frau hatte ihn verlassen und war mit den beiden Kindern zu ihren Eltern nach München gezogen. Einen Bettnässer und Schwächling hatte sie ihn genannt. Einen Menschen, der vor allen anderen kriecht. Seine Frau hatte ihn verlassen, obwohl doch sie es war, die ihn betrogen hatte. Er erinnerte sich, wie er mit seinem Aktenkoffer in der Hand minutenlang schweigend vor ihr stand, als sie ihm ihre Entscheidung verkündete, er sich dann umdrehte und ging. Immerhin musste er sich nicht um das Wohl seiner Kinder sorgen, schließlich standen seiner Frau laut Ehevertrag 80 % seines Gehalts zu. Eigentlich kein Grund, sich zu beschweren, dachte Padolla, denn die verbleibenden 20 %, die er als Staatssekretär erhielt, waren mehr als genug. Zum ersten Mal hatte er heute im Bundespräsidialamt im Mittelpunkt stehen sollen. Eine kleine Zeremonie und die Überreichung einer Urkunde für seine treuen Dienste sollte er erhalten. Doch es war nicht mehr dazu kommen. Seine Ehefrau blieb nicht die Einzige an diesem Tag, die ihn im Stich lassen sollte. Auch der Bundespräsident war mit dem Hubschrauber abgeflogen, ohne an ihn zu denken. Padolla stand auf und blickte zur Straße hinüber. Die Menschen zogen wie in Trance vorbei, die Bewegungen merkwürdig zuckend. Wie in einer Prozession, begleitet von einem monotonen Grunzen und Stöhnen. Padolla wunderte sich darüber, dass keine Musik gespielt wurde. Von der neumodischen Art, wie er sie damals vernommen hatte, als er als Teenager zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben eine Diskothek besucht hatte. Manchmal wachte Padolla noch immer nachts auf, geplagt von Alpträumen über dieses traumatische Erlebnis. Das Hämmern der Bässe aus den Boxen, vor seinem geistigen Auge die zuckenden Körper auf der Tanzfläche, die enthemmten Klassenkameraden, die wild in der blitzenden Lichterkulisse herumknutschten. Unweigerlich schüttelte Padolla den Kopf, denn nichts fürchtete er mehr als solch einen Kontrollverlust, zog er es doch vor, wie ein Butler bereitzustehen, ohne selbst Ansprüche zu stellen. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihn. Er rieb sich die Stirn und kniff die Augen zu.

Du miese, kleine Type, schien ihm jemand von hinten zuzuflüstern.

Padolla drehte sich um, doch es war niemand da.

Du bist immer nur eine Randfigur gewesen, verhallte ein Gedanke in seinem Kopf. Wieder dieser stechende Schmerz. Padolla rieb sich über die Stirn. Dann zog er seine Jacke aus und ließ sie fallen, öffnete die Krawatte und knöpfte sein Hemd auf.

Du bist nur Inventar von Bellevue. Man hat dich wie einen Stuhl zurückgelassen.

Wieder diese Stimme. Padolla drehte sich um die eigene Achse. Es gab niemanden in der Nähe. Wer sprach da zu ihm?

Der Präsident hat dich verraten. Er ist ohne dich abgeflogen.

Es gab bestimmt einen Grund dafür, wehrte sich Padolla in Gedanken.

Ja. Weil du ein Niemand bist.

Ein Niemand? Ich bin der wichtigste Staatssekretär des Bundespräsidenten.

Du bist nur ein erbärmlicher Opportunist.

Das bin ich nicht.

Guck nach vorne.

Padolla rieb sich über die Stirn und folgte der Anweisung.

Was siehst du?

Menschen, die über die Straße gehen.

Es sind keine Menschen mehr.

Sie sehen aber wie Menschen aus.

Das sind sie aber nicht. Sie sind gebissen worden.

Gebissen?

Weißt du, wo sie hinwollen?

Nein.

Sie wollen sich rächen.

Rächen?

Sie wollen zu denjenigen, die euch alle verraten haben. Die euch preisgegeben haben. Die nicht zuhören wollten und die Verfassung missbraucht haben.

Ich verstehe nicht ...

Sie können es aber nicht schaffen ohne dich.

Ohne mich?

Du sollst ihr Anführer sein.

Ihr Anführer?

Du wirst ihnen den Weg zeigen.

Ich kann es nicht. Ich bin zu schwach.

Du gehörst jetzt zu unserer Gemeinschaft. Wir werden dir Stärke verleihen und die Kraft, die du dir immer gewünscht hast. Wir werden dich retten.

Wer seid ihr?

Wir sind viele.

Was wollt ihr?

Wir wollen eine neue Gesellschaft errichten.

Erneut durchfuhr Padolla ein stechender Schmerz. Er rieb sich an der Stirn. Immer wieder, solange, bis seine Hand heiß wurde. Doch auch dann rieb er weiter. So, als wollte er den Schmerz wegscheuern.

7.

Auf den Gleisen der U-Bahnlinie U6.

Frank konnte durch die Sehschlitze des Bettlakens in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Er orientierte sich an den Bahnschwellen und ging die U-Bahnröhre entlang. Es waren mehrere Hundert Meter bis zur nächsten Haltestelle. Ab und zu blieb er stehen und horchte, ob ein Zug heranfuhr oder fremde Laute auf die Anwesenheit von Zombies hindeuteten. Aus der Ferne glaubte er zu hören, wie jemand in den Schotter trat, doch dann herrschte wieder Stille. Von Sophia, Can und Kai war nichts zu sehen, und er wusste nicht, ob sie überhaupt in die U-Bahn geflüchtet waren. Hinter der nächsten Biegung sah er die Helligkeit am anderen Ende der Röhre. Das musste die Station »Kochstraße« sein. Eine U-Bahn stand dort abfahrbereit. Frank verließ die Gleise und benutzte eine Treppe, die zu einer Wartungsplattform führte. Er kniete sich hin und lauschte. Es war nichts zu vernehmen. Er zog das Bettlaken vom Kopf, rollte es zusammen und legte es sich über die Schulter. Dann nahm er ein Eisenrohr vom Boden auf, ging auf die offene Tür eines Aufenthaltsraums der Gleisarbeiter zu und lugte hinein. Mehrere Männer mit reflektierenden Westen saßen um einen Tisch herum und tranken Bier. Vor ihnen auf dem Boden lagen vier Leichen in einer einzigen, großen Blutlache. Ihre Stirnplatten waren zerschmettert, Blut, Würmer und Hirnsubstanz hatten sich auf dem Betonboden vermischt. Frank schlich an der Tür vorbei, öffnete ein Gitter, das nicht abgeschlossen war, und erreichte den Bahnsteig der Station »Kochstraße«. Hinter dem Abfertigungshäuschen auf dem Bahnsteig, dessen Fenster mit Spiegelfolie beklebt waren, seitdem dort niemand mehr arbeitete, sah er drei Gestalten entlanghuschen. Wie Gespenster bei Halloween sahen sie mit ihren übergeworfenen Bettlaken aus. Kai, dem das Bettlaken nur bis zu den Knien reichte, bemerkte ihn zuerst.

»Frank!«, rief er ihm freudig erregt zu. Dann drehte er sich zu den anderen beiden um. »Ich hab’ euch doch gleich gesagt, dass er es schafft.«

Frank ignorierte Kai, lief auf Can zu und schubste ihn. »Weshalb die Bettlaken? Woher wusstest du das?«, stellte er ihn zur Rede.

Can wehrte ihn ab. »Hey, spinnst du?«

»Woher wusstest du, dass die Laken was bringen?« Frank hob die Eisenstange drohend in die Höhe.

Sophia stellte sich zwischen die beiden. »Sag mal, hast du sie nicht mehr alle?«

»Der weiß doch was, der Türke. Die stecken doch alle unter einer Decke, diese verdammten Muselmanen.«

»Was weißt du denn schon?«, verteidigte sich Can. »Islam bedeutet Frieden.«

»Frieden?« Frank lachte auf. »So? Also wenn Moslems von Frieden sprechen, muss ich immer an den Film Mars Attacks denken. ,Wir bringen euch Frieden‘«, ahmte er mit hoher Stimme die Marsianer nach, hob seine Hand, formte mit den Fingern die Umrisse einer Pistole und schoss damit auf die anderen. Dabei stieß er Laute aus, als handelte es sich um eine Laserwaffe.

»Es ist halt alles ’ne Sache der Auslegung«, versuchte Can immer noch seine Religion zu verteidigen.

Frank winkte ab. »Na klar. Alles kann unterschiedlich interpretiert werden«, sagte er mit sarkastischem Unterton. »Den Zombiestreifen Dawn of the dead sehen einige auch als Kritik an der Konsumgesellschaft, andere amüsieren sich einfach, weil da ’n paar Körper zerfetzt werden. Djihad? Heißt ja eigentlich auch große Anstrengung, ne? Tschuldigung, wenn da eben ’n paar Köpfe abgeschlagen werden. Ist ja körperlich auch nicht ganz ohne.«

»Ach, halt’s Maul, du Arschloch«, zischte Can. »Und außerdem: Ich bin kein Türke, sondern ’n Kurde.«

»Ja und?«

Can drehte sich weg und ging ein paar Schritte weiter über den Bahnsteig. »Ihr habt doch keine Ahnung, wie das läuft.«

»Wie was läuft? Dann weißt du, was hier vor sich geht?«, fragte Frank.

Can drehte sich um und zog sich das Bettlaken ab. »Gar nichts weiß ich. Nur, wie man überlebt. Indem man nicht auffällt. Und wenn diese IS-Pisser eben nur Frauen in Burka ertragen können, dann sollen sie eben auch nur das bekommen.«

»Was sagst du da?«

»Ich versteh’ genauso wenig wie du, was hier vor sich geht, aber ich weiß, dass man sich anpassen muss.«

»Du hast das Laken genommen, weil die Zombies ...«

»... die Mombies«, korrigierte Kai.

»... wie auch immer ...«, fuhr Frank fort. »... diese Typen die Burka-Trägerinnen verschont haben?«

»Ich beobachte die Dinge und passe mich halt an.«

»Was soll das heißen? Dass du so ’n Zelig-Typ bist oder was?«

»Was bin ich?«

»Na, so ’n Zelig-Typ. Woody Allen. Kennt man wohl nicht in Anatolien?«

»Ich kenn’ Zelig auch nicht«, mischte sich Sophia ein. »Jetzt sag schon, was du meinst. Mimikry oder was? Wie eine Heuschrecke als wandelndes Blatt?«

»Ja, so ähnlich. Zelig ist auch so ’n Unauffälliger«, erklärte Frank. »Verwandelt sich immer in die Person, wie es sein Umfeld erfordert. Will sich immer anpassen. Steht er mit Ärzten zusammen, spricht er Minuten später ein perfektes Mediziner-Latein – aber nicht nur das. Er hat auch physisch seine Gestalt verändert, trägt plötzlich ’nen weißen Kittel und so.«

»Wie das?«

»Was weiß ich? Es geht ja nicht darum, ob es realistisch ist. Steht er also mit Rabbis zusammen, hat er plötzlich ’nen langen Bart. Es ist eben jemand, der die Konformität so verinnerlicht hat, dass er seine Gestalt wandeln kann. Der konnte gar nicht mehr seine eigene Meinung vertreten und wurde von seiner Umgebung vollkommen absorbiert.«

»Dachte eher, du stehst auf Chuck Norris«, warf Sophia spöttisch ein.

»Was?«

»Na, Law and Order ist doch eher so dein Ding. Hätte nicht gedacht, dass du auf Woody Allen stehst.«

»Na, Chuck ist immer noch besser als dein Freund Che, dieser miese Mörder«, wandte Frank ein.

»Du hast ja keine Ahnung«, verteidigte sich Sophia.

»Natürlich bin ich nicht so informiert wie ihr auf euren blitzgescheiten Asta-Kaffeekränzchen.«

»Wenn dir die Argumente ausgehen, dann beleidigst du.«

»Argumente? Welche Argumente hast du denn vorgebracht?«

»Mein Papa ist immer zum Autorennen gegangen«, meldete sich Kai.

»Was?«

»Er hat immer Rennen angeguckt, wa? Wenn die Rennfahrer das Gas durchgedrückt haben, weißt du, bei angezogener Bremse, die Reifen drehen also durch, total der Krach. Dann hört man nichts mehr. Mein Papa hat also gesagt: ,Der Lärm übertönt all das Geschwätz.‘ Ja, das hat er immer gesagt.«

Frank nickte anerkennend. »Kluger Mann, dein Papa.« Er ging bis zum Ende des Bahnsteigs vor, blickte in die Dunkelheit des Schachtes, dann drehte er sich um und ging zu den dreien zurück. »Lasst uns weiter. Ich gehe vor. Kai, du bildest die Nachhut.«

»Nachhut? Cool, wie im Ego-Shooter«, sagte Kai aufgeregt.

»Warum willst du vorgehen?«, fragte Sophia.

»Warum? Hallo? Weil man sich formieren muss. Starke nach außen und Schwache in die Mitte. Du bist doch Biologin. Paviane formieren sich ja auch, wenn der Feind kommt.«

»Paviane? Aus welcher Höhle bist du denn gekrochen?«

»Entschuldige, Fräulein. Ich vergaß, dass wir in dieser fucking Gender-über-alles-Zeit leben. Dann muss ich jetzt meinen Überlebensinstinkt eben wieder ausschalten.« Frank hob die Arme. »Was soll’s. Glaub’ ja eh, dass Geschlechter nur eine Erfindung der kroatischen Wettmafia sind.«

Kai lachte auf. »Der Mafia?«

»Überlegt doch mal«, fuhr Frank mit einem verschmitzten Grinsen fort, »durch die künstliche Geschlechtertrennung, die, wie wir jetzt ja alle wissen, es gar nicht gibt, haben wir bei jeder Sportart zwei Wettkämpfe. Für Männer und für Frauen. Doppelte Wettkämpfe bedeuten doppelte Wetteinsätze. Bedeuten doppelte Gewinne.«

»Das ist das Dümmste, was ich je gehört hab’«, bemerkte Can und schüttelte den Kopf.

»Na ja, du warst wohl noch nie bei einer Diskussion im Studentenausschuss«, erwiderte Frank. »Sophia, dann sag uns doch, was zu tun ist. Jetzt musst du Farbe bekennen. Keine Diskussionen mehr. Jetzt ist Handeln angesagt. Kein Relativieren, kein Abwägen, jetzt müssen Taten folgen.«

»Gender-Wissenschaft ist eine seriöse Disziplin, du Arsch.«

»Natürlich. So wie unsere außer Kontrolle geratenen bärtigen Freunde da draußen wahrscheinlich eine Verschwörung der Amis sind, um den Islam in Misskredit zu bringen.«

»Die sehen aber nicht wie Amis aus«, stellte Kai nüchtern fest und deutete auf das andere Ende des Bahnsteigs. Drei Zombies waren auf sie aufmerksam geworden und kamen auf sie zu. Zuhältertypen mit Jogginghosen. Langsam und torkelnd näherten sie sich. Frank hob die Eisenstange an und ging auf sie zu. Als er nur noch einige Meter von ihnen entfernt war, legten die Zombies die Stirnbänder ab und präsentierten Frank die Stirnen.

»Na, wartet nur ab«, sagte der. »Ich werd’ euch jetzt zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Ich werde euch jetzt eine Lektion erteilen.« Frank holte mit der Eisenstange aus und schlug sie dem ersten Zombie auf die Stirn. Die Haut platzte auf. Blut, Würmer und Hirnmasse ergossen sich auf die Fliesen des Bahnsteigs. Dem zweiten Zombie stieß er die Stange in die Stirn, dem dritten, der schon seine Arme um ihn gelegt hatte, würgte er und schlug ihm solange mit der Faust ins Gesicht, bis dieser zusammenbrach. Dann holte Frank mit der Stange aus und hieb auf den Zombie ein, bis dieser nicht mehr zuckte.

Kai, Can und Sophia standen schweigend im Hintergrund.

»Na, das war gar keine große Sache«, presste Frank außer Atem hervor. »Sind nicht die Hellsten, deine bärtigen Freunde, Can.«

»Na, phantastisch. Die Apokalypse hat nicht mal angefangen, und der ist schon jetzt vollkommen durchgedreht«, kommentierte Can.

»Du hast da was kleben«, sagte Kai zu Frank.

»Was?«

»An deiner Stirn.«

Frank fuhr sich über die Stirn, ertastete etwas Glitschiges, zog es ab und warf es auf den Boden.

Die vier versammelten sich um das klebrige Etwas, das sich auf den Fliesen wand.

»Ist das etwa in den Köpfen drin?«, fragte Can.

»Sieht so aus«, bestätigte Sophia.

»Das ist ja ’n Regenwurm«, glaubte Kai zu wissen. »Das sind ja gar keine Mombies«, fügte er dann enttäuscht hinzu.

Sophia zog das Bettlaken vom Kopf und bückte sich. »Das ist kein Regenwurm. Regenwürmer sind Gliedertiere. Die haben immer die gleichen Segmente. Der hier ist nur eine undefinierte Masse. Sieht eher wie ’n Egel aus.«

Frank nahm das untere Ende seines Bettlakens und reinigte damit sein Gesicht. »Scheiße – ob ich jetzt?«, fragte er mit Entsetzen in den Augen. »Werde ich jetzt auch einer von denen?«

»Glaub’ ich nicht«, verneinte Sophia. »Guck dir die hier an.« Sie deutete auf die toten Zombies. »Die haben Wunden am Hals. Das scheint dazuzugehören. Der Biss.«

»Glaubst du das wirklich?«, fragte Frank unsicher nach.

»Ich denke schon.«

Ein Windhauch streifte sie und das quietschende Geräusch eines einfahrenden Zuges erklang. Die vier drehten sich um.

»Weg, weg«, flüsterte Frank.

»Wohin?«, fragte Sophia.

»Wir müssen raus. Nach oben«, schlug Frank vor.

Die vier liefen in Richtung des Ausgangs, blieben aber stehen, als die U-Bahn einfuhr und so früh abbremste, dass nur die ersten beiden Wagens am Bahnsteig standen, die restlichen aber noch in der U-Bahn-Röhre steckten. Der Zugführer schien benommen hinter seinem Pult zu stehen. Der Kopf wackelte leicht und die Hände suchten nach dem richtigen Schalter auf dem Fahrerpult. Als er ihn gefunden hatte, öffneten sich die Türen. Augenblicklich sprangen Dutzende von Zombies heraus. Konvertiten der zweiten Generation, die Stirn verdeckt mit Baseballkappen, Bauhelmen, selbst T-Shirts, die ausgezogen wurden und als Kopftuch herhalten mussten. Zunächst orientierungslos, blickte ein Zombie eher zufällig in ihre Richtung. Ein Grunzen, und auch die anderen erkannten ihre Beute. Kai, Can, Sophia und Frank drehten sich um und rannten die Treppe der Station »Kochstraße« nach oben.

»Warum zieht ihr nicht wieder die Bettlaken über«, forderte Sophia Frank und Can vorwurfsvoll auf.

»Da drunter sieht man nichts!«, rief Frank. »Vielleicht wirkt es eh nicht mehr.«

»Checkpoint Charlie« lag direkt vor ihnen. Als wäre nichts passiert, ließen sich am ehemaligen Grenzübergang Touristen mit Statisten in amerikanischer Uniform fotografieren. Selbst als die grunzende Horde die Treppe der U-Bahn hochstürmte, brachte es die Touristen nicht davon ab, vor einem Wall mit Sandsäcken zu posieren.

»Da, der Laden!«, rief Sophia und deutete auf das 1-Euro-Geschäft auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie rannten hinein, schlossen die Glastüren und blockierten sie mit zwei schweren Warenkörben.

»Was soll’n das werden, wenn’s fertig ist?«, beschwerte sich die Verkäuferin.

»Wissen Sie überhaupt nicht, was los ist?«, rechtfertigte sich Sophia. »Zombies ... da draußen geht gerade die Welt unter.«

»Hallo? Apokalypse?«, schob Can nach.

»Ich kann euren Halloween-Käse jetzt nicht gebrauchen. Schiebt mal wieder die Körbe zurück, aber ganz schnell«, verlangte die Verkäuferin unwirsch.

Schreie von Touristen, die von den Zombies überwältigt wurden, drangen ins Geschäft vor.

»Na, überzeugt?«, fragte Frank und hob die Eisenstange.

»Dreht ihr hier ’n Film oder was?«, fragte die Verkäuferin, sich immer noch nicht darüber im Klaren, in welcher Lage sie sich befand.

Can schüttelte den Kopf. »Verstehen Sie doch – das da draußen ... das sind Zombies.«

»Jetzt reicht’s mir aber. Ihr mit euren blöden Zombies. Mein Sohn guckt sich die ganze Zeit auch diesen Schwachsinn an.«

Ein Konvertit sprang gegen die Schaufensterscheibe, hob seine Baseballkappe an und rieb seine Wulst am Fenster. Die Verkäuferin schrie auf. »Jesus, Maria und Josef. Was sind denn das für Kreaturen da draußen?«

»Verehrte Dame«, sagte Can feierlich, »ich darf Ihnen hiermit einen Untoten vorstellen.« Als wäre der Zombie mit Saugnäpfen an der Scheibe festgeklebt, verharrte er bewegungslos.

»Ach du heilige Scheiße«, fluchte die Verkäuferin. »Das Fenster ist heute erst geputzt worden.«

Frank ging zur Tür und hob seine Eisenstange an. Dann überlegte er kurz und wandte sich an die Verkäuferin. »Haben Sie vielleicht den Koran hier?«

»Ich ...«

»Die Bibel wäre auch nicht schlecht. Ich meine als Referenz sozusagen.«

»Was hast du vor?«, fragte Sophia.

»Ich will was ausprobieren an unserem anhänglichen Freund hier. Vielleicht klappt es.«

Die Verkäuferin reichte Frank einen Koran und eine Bibel, die sie unter dem Ladentisch lagerte.

»Sie sind wohl hier auf alles vorbereitet, was?«, fragte Frank.

»Für einen Euro kann man so einiges bekommen«, erklärte die Verkäuferin.

Frank hielt dem Zombie die Bibel direkt vor die eingefallenen Augen. Zitternd vor Erregung, den Blick weiter auf Frank gerichtet, schlug der Zombie noch heftiger gegen die Scheibe. »Na, das ist dann wohl die Negativ-Kontrolle«, sagte Frank, als er sich zu den anderen umdrehte. »Und jetzt mal sehen, wie er das hier annimmt.« Frank streckte ihm den Koran entgegen, doch die Augen des Zombies verharrten unbeirrt auf ihm. »Also der Koran scheint ihn jetzt auch nicht gerade milde zu stimmen.«

»Gib ihm doch ’nen Telefonbuch«, schlug Kai vor, »da kann sich dieser Trottel festbeißen.«

Frank lächelte. »Vielleicht hast du recht.«

»Ich hab’ne Idee, woran es liegen könnte«, sagte Sophia.

»Na, dann lass mal hören«, forderte Frank.

»Wenn ich mich nicht irre ...«, begann Sophia.

»Rita?«, unterbrach sie die Verkäuferin. »Was machst du denn hier? Du hast doch heute frei.«

Die Angesprochene kam mit zuckenden Bewegungen vom hinteren Ende des Ladens zu ihnen hinüber, wobei sie gegen mehrere Warenkörbe stieß. Eine Strumpfhose um die Stirn gewickelt, die Augen leer, schien sie ihren freien Tag nicht recht genießen zu können.

Frank ging mit erhobener Eisenstange auf sie zu, doch die Verkäuferin stellte sich ihm in den Weg. »Junge, wenn du ihr was tust, bekommst du es mit mir zu tun.«

»Hören Sie, Sie sehen doch, dass es Rita nicht gut geht.«

Die Zombie-Verkäuferin griff nach ihrer Kollegin und wollte sie in den Hals beißen.

»Rita? Was machst du ’n da?«, beschwerte sich die Verkäuferin. Kai sprang auf den Zombie zu und hielt ihn von hinten umklammert. Wie eine Schildkröte, die nach ihrer Beute schnappen wollte, versuchte der Zombie die Verkäuferin weiterhin zu beißen. Doch so sehr er sich auch wand, aus Kais Umklammerung konnte er sich nicht lösen.

Frank holte mit der Stange aus, doch die Verkäuferin hielt ihn am Arm fest.

»Bitte, bitte, nicht«, flehte sie.

»Was sollen wir denn tun?«, fragte Frank. »Ich muss Sie erlösen.«

»Nein!«

»Lasst mich mal ran«, mischte sich Can ein. Er nahm eine Rolle mit Müllsäcken, wickelte einen ab, entfaltete ihn, stülpte ihn dem Zombie über den Kopf und schnürte das Zugband zu. Das Grunzen des Zombies hörte augenblicklich auf. Er wurde still wie ein Papagei, dem man die Nachtdecke über den Käfig warf.

»Djang hat Rita eingetütet«, freute sich Kai.

»Und was jetzt?«, fragte Frank. »Kai kann sie ja nicht ewig festhalten.«

»Ich schaff’ das schon ’ne ganze Weile«, widersprach der. »Kann nur nicht mehr heben. Hat der Arzt verboten.«

»In die Mitarbeitertoilette. Bringt Rita nach hinten«, sagte die Verkäuferin. »Da kann sie sich erholen.«

»Erholen?«, fragte Frank entgeistert. »Das glauben Sie wirklich?«

»Nun bringt sie schon dahin«, forderte Sophia.

Kai zog den Zombie ohne große Mühe in den Personalbereich, trug ihn auf die Toilette und setzte ihn auf der Kloschüssel ab.

»Sie braucht noch ein Luftloch, sonst erstickt sie«, wies Sophia an.

»Also, du hast Nerven«, sagte Frank. »Die hat jetzt wirklich andere Probleme.«

Sophia beugte sich über den Zombie, der wie paralysiert auf der Kloschüssel saß, und riss die Tüte am unteren Ende ein.

»Kommt hierher!«, rief Can aufgeregt vom anderen Ende des Ladens. Frank schloss die Klotür hinter sich ab, und dann rannten sie in den Verkaufsbereich. Dutzende Zombies drückten ihre Gesichter gegen die Scheibe, blökten und grunzten dabei.

Frank schüttelte den Kopf. »Wie die Schmeißfliegen kleben die an der Scheibe. Da kommen wir nicht mehr raus.«

»Gibt’s ’nen Hinterausgang?«, fragte Can.

»Ja«, sagte die Verkäuferin.

»Ich erkunde den Weg hier raus«, verkündete Frank. »Ihr bleibt solange hier.« Er drehte sich zur Verkäuferin um. »Zeigen Sie mir, wie ich in den Innenhof komme.«

Die Verkäuferin nickte.

Can folgte den beiden durch das Geschäft, bis er zu einem Warenkorb kam, in dem sich Teppichmesser befanden. Er nahm eins, brach es aus der Verpackung und steckte es ein. »Ein Euro«, sagte er vor sich hin. »Da kann man keine Qualität erwarten.«

Sophia steckte die Packung mit Müllbeuteln ein, eine gekühlte Flasche Wasser und einen Schraubendreher. Sie ging zur Ladentheke und legte drei Euro neben die Registrierkasse.

Kai betrachtete derweil die Zombies, die sich gegen die Scheiben pressten. Dann blickte er über sie hinweg zum Checkpoint Charlie hinüber. Ein amerikanischer Zombie-Soldat mit Flagge in der Hand hatte sich in einen asiatischen Touristen verbissen. Im Café in der zweiten Etage gegenüber saßen immer noch Menschen, die in aller Ruhe ihren Kuchen aßen. Kai wunderte sich darüber und musste daran denken, was sein Vater ihm gesagt hatte. Dass er zwar nicht den schnellsten Prozessor hatte, die Taktrate veraltet war, aber dass man auch mit einem alten Computer ganz vernünftige Dinge anstellen konnte. Und als er die lächelnden Menschen im Café sah, die Einkaufstaschen unter die Tische gestellt, dachte er, dass sein Vater recht hatte.

»Was siehst du?«, fragte Sophia, als sie an ihn herantrat.

»Ich bin nicht der Dümmste hier«, sagte Kai.

»Wie kommst du dazu, so etwas zu sagen? Natürlich bist du das nicht.«

»Ja, aber jetzt weiß ich es.«

Can ging zur Kühltruhe, nahm sich eine Cola und trank gierig ein paar Züge. Mit den Lippen umschloss er dabei den Flaschenhals, so dass durch den Unterdruck immer wieder etwas Cola zurückgesaugt wurde.

»Das Bezahlen nicht vergessen, junger Mann«, sagte die Verkäuferin, als sie mit Frank zurückkam.

»Ist das ihr Ernst?«

»Mir schenkt auch keiner was«, bekräftigte die Verkäuferin.

»Ach, menno. Ich soll bei ’ner Zombie-Apokalypse echt zahlen? Das hab’ ich mir irgendwie cooler vorgestellt.«

»Du hast die Lady gehört. Einen Euro, nehme ich an«, sagte Frank zur Verkäuferin gewandt.

»So wie alles hier«, bestätigte sie.

Can kramte das Geld aus der Tasche und drückte es der Verkäuferin in die Hand.

»Ich hab’nen Weg nach draußen gefunden«, sagte Frank.

»Äh, an deiner Eisenstange klebt was ...«, wunderte sich Can.

Frank musterte die Haare, die in dem eintrockneten Blut an der Stange mit einem Fetzen Haut verklebt waren. »Hatte unerwünschten Besuch«, stellte er nüchtern fest. »Wir müssen in die erste Etage. Da ist eine Wohnung frei. Nach vorne raus, auf das Gerüst, dann die Kochstraße rein und die Wilhelmstraße lang. Vielleicht schaffen wir’s zum Reichstag.«

»Warum willst du dahin?«, fragte Can.

»Da wird es ja wohl Polizisten geben«, begründete Frank seine Entscheidung.

»Bereit«, sagte Kai und salutierte.

»Ich bin mir nicht sicher, ob wir da lang gehen sollten«, gab Sophia zu bedenken.

»Wir müssen das so machen, Sophia«, sagte Kai. »Frank ist unser Scout.«

»Unser Scout?«

»Er zeigt uns, wo’s langgeht.«

»Siehst du, meine Liebe, er ist auf meiner Seite.«

»Can, was meinst du?«, fragte Sophia, noch nicht überzeugt.

Can zog sich das Laken über. »Also hier können wir nicht bleiben.«

»Also gut«, stimmte Sophia zu. »Dann gehen wir.«

Die vier gingen den Weg entlang, den Frank ausgekundschaftet hatte. Niemand wollte sich ihnen anschließen, weder die Verkäuferin des 1-Euro-Ladens, noch die verängstigten Mieter der Wohnungen, die sie passierten, als sie auf dem Gerüst entlanggingen.

»Jetzt zieh dir wieder das Laken über«, forderte Sophia Frank auf, als sie an einer Leiter hinabstiegen.

»Ich verstecke mich nicht«, widersprach Frank.

»Du bringst uns alle in Gefahr.«

»Ich zieh mir dieses vollgewichste Laken nicht mehr über«, weigerte sich Frank beharrlich.

»Was?«

»Eure Laken sind neu, schon vergessen? Ich musste meins abziehen.«

Sophia berührte seine Schulter. »Es sind aber die Gesichter, die sie reizen. Deshalb haben sie die Burka-Trägerinnen verschont und deshalb haben sie uns am Mehringplatz passieren lassen.«

»Es sind verdammte Zombies. Zombies von der Islamschule, vielleicht.«

»Du bist Wissenschaftler, Frank«, redete sie auf ihn ein. »Du weißt, dass es nichts mit dem Islam zu tun hat.«

»Schwachsinn! Sie sind eins: der Wurm und der Islamist.« Frank ging zu einem gebissenen Souvenir-Verkäufer, der regungslos am Boden lag, und nahm ein Gasmasken-Imitat, das der Mann neben Fähnchen und Wollmützen der Roten Armee verkauft hatte. »Wenn du recht hast«, sagte Frank und zog sich die Gasmaske über. »Wenn du recht hast, dann müsste das hier ausreichen. Er lief bis zur Friedrichstraße zurück, breitete die Arme aus und stellte sich der Horde Zombies entgegen, die auf ihn zukam.

»Dieser Irre«, sprach Can fassungslos vor sich hin.

Frank wurde von der Horde umschlossen, doch als wäre er nur ein Hindernis auf ihrem Weg zur nächsten Beute, torkelten sie weiter und ließen ihn unbeschadet zurück. Frank hatte immer noch die Arme gehoben, als die Zombies längst weitergezogen waren. »Es hat wirklich funktioniert«, wunderte er sich, als er zu den dreien zurückkam.

Sophia nickte zufrieden. »Ich hab’s dir ja gleich gesagt. Die sind auf die Gesichter der Menschen aus. Das zieht sie an. Und so finden sie ihre Opfer.«

Das laute Wummern der Bässe, die helle Stimme einer arabisch singenden Frau. Ein BMW raste auf sie zu. Die Scheiben heruntergelassen, war am Steuer ein Araber mit Vokuhila-Frisur. Kai, Frank und Sophia schafften es noch rechtzeitig, von der Straße zu flüchten, doch Can blieb regungslos stehen. Vom Auto gestreift, wurde er nach hinten geschleudert und schlug auf dem Asphalt auf. Noch unter Schock, zog sich Can das Laken vom Körper und sprang hoch. Der Araber fuhr in die nächste Welle Zombies hinein, die durch die Friedrichstraße zogen. Körper wurden weggesprengt, wie Puppen nach oben geschleudert, von den Rädern zermalmt. Die Kontrolle über den Wagen verlierend, knallte der Fahrer gegen eine Straßenlaterne. Sofort torkelten mehr Zombies herbei und umschlossen den Wagen. Der Fahrer holte eine Pistole aus dem Handschuhfach, schoss und fällte noch drei Zombies, bevor ihm die Munition ausging. Der Araber rückte auf den Beifahrersitz hinüber und trat auf die Zombies ein, die durch das heruntergelassene Fenster drängten. Als ein Zombie Can erblickte, der nun ohne sein Bettlaken auf der Straße stand, wandte er sich vom Wagen des Arabers ab und torkelte erregt auf ihn zu. Immer noch unter Schock, fuhr sich Can mit der Hand über eine Platzwunde am Hinterkopf. Als er das Blut an seinen Fingern sah, wurde ihm schwindlig, und er brach zusammen. An beiden Armen zog Frank Can von der Straße auf den Bürgersteig, den Blick auf die Zombies gerichtet, die vom Wagen des Arabers abließen, als sie ihre Beute gemacht hatten, und sich nun ihnen zuwandten.

»Wir müssen Can tragen! Kommt!«, schrie Sophia.

»Tragen kann ich«, sagte Kai. »Nur nicht heben.«

»Du bist mit Abstand der Stärkste«, willigte Frank ein und hob Can auf Kais Schultern. »Lauft vor zum Mahnmal, ich komme nach«, sagte er dann.

»Wohin?«, fragte Sophia.

»Auf die Stelen vom Mahnmal!«, schrie Frank, drehte sich zu den Zombies um und hob seine Eisenstange. »Kommt nur her, ihr Bastarde, ich werd’s euch zeigen«, fluchte er.

Mit Can auf der Schulter rannte Kai zusammen mit Sophia zu den Stelen des Holocaust-Mahnmals hinüber, während Frank auf die Zombies einhieb. Mit aufgesetzter Gasmaske ignorierten sie ihn jedoch. »Verdammt«, flüsterte Frank und eilte den anderen hinterer.

Die Stelen des Mahnmals erhöhten sich zunehmend, je weiter man in das Innere des überdimensionalen Gräberfeldes vordrang. Frank sprang auf die erste Stele, die ihm nur bis zu den Knien reichte, dann auf die nächste, immer weiter. Wie eine Welle wurden die Zombies von den dicht an dicht aufgereihten Betonklötzen geteilt. Unfähig, sich von Stele zu Stele zu bewegen, blieben sie in den Schluchten zwischen den Monolithen gefangen. Kai und Sophia hatten in der Mitte des Mahnmals auf einer Stele Schutz gesucht, die mehr als vier Meter über den Boden ragte. Can lag schwer atmend auf der Seite und blickte auf die Angreifer hinab, die sich zu ihren Füßen versammelten, ihre Arme nach oben streckten, die Hälse reckten und ihre gewölbten Stirnen präsentierten.

8.

Reichstagsgebäude, Fraktionssaal der Union.