Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

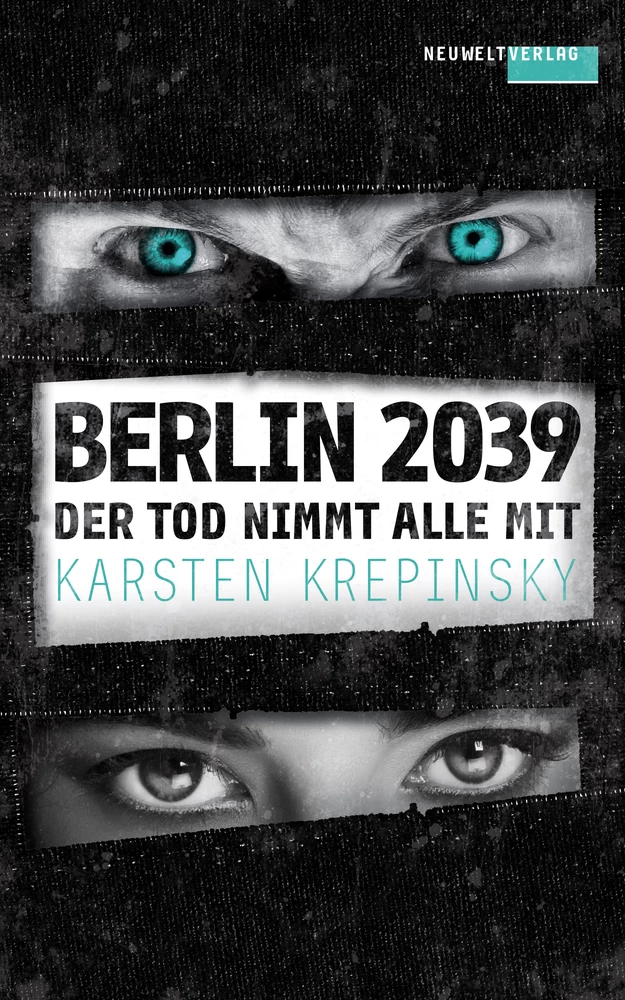

Zum Buch

Berlin 2039. Die Einwohnerzahl hat sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Eine Hölle aus Armut, Verbrechen und Überbevölkerung. Wer es sich leisten kann, lebt in den gut geschützten Gated Communities. Ganze Stadtteile sind von der Polizei längst aufgegeben worden. In diesen gesetzlosen Bezirken werden Pusher eingesetzt, die Gewalt und Unfrieden zwischen den arabischen Clans, türkischen Gangs und tschetschenischen Banden stiften sollen. Jenseits der Legalität sind diese Einzelkämpfer nur ihrem Supervisor vom Landeskriminalamt Rechenschaft schuldig. Dies ist die Geschichte von Pusher Hauke und Hauptkommissarin Natasha …

KARSTEN KREPINSKY

Der Tod nimmt alle mit – Berlin 2039

(c) 2016 Dr. Karsten Krepinsky

Originalausgabe, August 2016

Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck und Vervielfältigung aller Art (auch in Auszügen) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors

Umschlaggestaltung: Projekt IPK

Veröffentlicht von Dr. Karsten Krepinsky, Berlin

Für die Freiheit des Geistes

»Wir werden nicht zulassen, dass sich dieses Gesocks weiter wie ein Krebsgeschwür durch Berlin frisst. Ich habe daher die sofortige Abriegelung der verlorenen Stadtgebiete angeordnet …«

Aus der Erklärung des Bundeskanzlers Vasily Schmidt zu den Notstandsgesetzen vom 23. August 2036.

Prolog

Die Kappe des Toten ist heruntergefallen, der weiße Kaftan blutverschmiert. Zusammengesunken auf einem Stuhl, liegt der Kopf des Erschlagenen auf dem Küchentisch in einer Blutlache. Der Schädel ist zertrümmert, und das Blut sickert aus einer tiefen Wunde heraus. Im Vollbart kleben die Essensreste seines letzten Mahls. Der Mörder wischt den Totschläger am Gewand seines Opfers ab, küsst das Holzkreuz, das er an einem Lederband um den Hals hängen hat, und zieht sich die Kapuze seiner Kutte tiefer ins Gesicht. Eine Erscheinung in zerschundener, erbärmlicher Kleidung. Grau in grau, gewälzt im Schmutz der Straße. Das Gesicht im Halbschatten der Kapuze verborgen, zieht er eine Pokerkarte aus einem Stoffbeutel, den er an einer Kordel befestigt hat, und klemmt sie dem Ermordeten zwischen Zeige- und Mittelfinger. Er setzt sich zu ihm an den Tisch, zieht den Suppenteller zu sich herüber, bricht sich etwas vom Fladenbrot ab, tunkt es in die Suppe ein und isst es. Schlieren von Blut, das aus den geplatzten Adern des Opfers gespritzt ist, vermengen sich mit der Fleischbrühe. Der Mörder nimmt sich das Glas mit schwarzem Tee, trinkt ihn, steht auf, stellt Teller und Glas in die Spüle, verschließt den Ausguss mit dem Stöpsel und dreht das Wasser auf. Dann sieht er ein letztes Mal zum toten Salafisten hinüber, nickt stumm, als begliche er mit der Tat eine Rechnung, und schaltet beim Verlassen der Küche das Licht aus.

1

Die Lemons nennen die Deutschen Kartoffeln oder auch Juden, wenn sie nicht gut gelaunt sind. Und das sind sie fast immer. Vor allem in letzter Zeit, seit F’hain umzäunt ist und Checkpoints ihnen den Zugang zu den Vierteln mit den gut betuchten Bürgern Berlins versperren. Betonpoller und Soldaten mit Sturmgewehren, MG-Nester, geschützt durch Sandsackwälle. Das ist auch für ein testosterongesteuertes Ghettokind ein Hindernis. Die Sperren und Kontrollen erinnern ein wenig ans Heilige Land, wenn ihr wisst, was ich meine. An manchen Stellen wird der Zaun auch schon durch eine Mauer ersetzt. Soll anscheinend etwas für die Ewigkeit werden. Leicht kommt man nicht mehr aus F’hain heraus. Unerreichbar sind für die meisten die Hochhäuser am Alex, die schicken Einkaufszentren am Potsdamer Platz oder die teuren Boutiquen in der Friedrichstraße. Die Zeiten werden nicht besser. Manchmal sehe ich die armen Hunde am Fenster stehen. Ihr kennt sie, die Loser dieser Welt. Mit ihren Träumen von Glück und Wohlstand. Die am Abend, wenn sie sich nicht mehr auf die Straße trauen wegen all der Gewalt, an den undichten Fenstern ihrer Bruchbuden stehen, ihre fahlen Gesichter gegen die Scheiben drücken und sehnsüchtig in die Ferne blicken. Sie atmen dieselbe Luft wie die Globals am Alexanderplatz, sehen zum selben Himmel auf. Doch das Schicksal hat sie auf die falsche Seite gesetzt. Einmal Ghetto, immer Ghetto.

Eine Mauer gab es schon einmal in Berlin – ist schon fünfzig Jahre her. Fast zehn Jahre vor meiner Geburt. Heute denkt niemand mehr daran, denn Bildung ist im Ghetto bedeutungslos. Das einzige geschriebene Wort, das auf den Straßen Gewicht hat, ist der Koran. In weiten Teilen F’hains gilt die Scharia, das Gesetz des Islam. Oder zumindest das, was der Imam dafür hält. Der Koran ist interpretationsfreudig, meine Freunde, das kann ich euch sagen. Selbst die Lemons sind sich da nicht einig. Ohnehin sind sie kein einheitlicher Block, wie sich das die Bonzen am Wannsee immer so vorstellen. Im Gegenteil: Die Türken hassen die Araber, die Kurden hassen die Türken. Alle hassen die Tschetschenen. Und die Araber? Wen interessiert schon, wen die Araber hassen. Woher der Ausdruck Lemon für Moslems stammt, weiß ich außerdem ebenso wenig wie ihr. Vielleicht weil sie immer so griesgrämig dreinschauen, als hätten sie in eine Zitrone gebissen. Versteht mich nicht falsch. Ich mache da keinen Unterschied zwischen den Deutschen und den Lemons. Ich sehe ja auch nicht wie ein Arier aus. Eine Ex-Freundin von mir hat mal gesagt, ich wäre wie ein Universalausländer. Typus Südländer, passend vom Türken bis zum Araber, zumindest den Hellhäutigen unter ihnen. Wahrscheinlich habe ich deshalb auch diesen Job bekommen. Weil ich mit meinen dunklen Haaren und der orientalischen Physiognomie ein bisschen aussehe wie ein Lemon.

Ich will nicht verhehlen, dass ich möglicherweise eine Spur Judenblut in mir habe. Irgendwoher muss der südländische Einschlag ja kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ururgroßmutter dem Charme eines italienischen Wanderarbeiters erlegen war, der Anfang des neunzehnten Jahrhunderts Eisenbahngleise in Deutschland verlegt hat, bleibt eine Wunschvorstellung. Ihr kennt die romantischen Geschichten über die eigene Herkunft. Träume der kleinen Leute, die Müller für ’nen adligen Namen halten. Nein, im Ernst. Es ist bestimmt ’n semitischer Einschlag. Schnödes Judenblut, das in meinen Adern fließt. Aber blaue Augen habe ich schon. Darauf lege ich Wert. Und ganz ohne farbige Kontaktlinsen zu tragen, wie es die Lemons jetzt so häufig tun. Ein paar dieser Komiker färben sich die Haare sogar blond. Hoffen wohl, dass sie dann Karriere machen können. Aber das Ghetto streift man nicht so schnell ab.

Jedenfalls bin ich kein Anhänger von Religionen, müsst ihr wissen. Opium fürs Volk ist das für mich. Und mit der Meinung stehe ich weiß Gott nicht allein da. Das Dope aber, das hab’ ich selbst. Ich arbeite als Pusher für das LKA. Bin für die balance of power im Viertel zuständig. Das Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Paten. Dass sich diejenigen, die den Ton angeben, weiterhin bekriegen: der Zar, der Imam, der Babo und der Kaiser. Wird einer zu stark, muss er kleiner gemacht werden, damit die Gewalt nicht aus dem Ghetto herauswächst. Denn der Abschaum soll sich schließlich gegenseitig bekriegen. Das LKA möchte sich die Finger nicht selbst schmutzig machen und setzt deshalb uns Drogendealer ein. Inoffiziell natürlich. Wird ein Pate zu mächtig, haben wir die Aufgabe, durch gezielte Schenkungen die Konkurrenz zu stärken. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind Pusher nicht gerade beliebt. Natürlich bleibt es einem Imam nicht verborgen, wenn wir die Konkurrenz beliefern. Aber ihr glaubt gar nicht, wie gut dieses System letztlich dennoch funktioniert. Die Unterweltgrößen sind wie Politiker: Und auch bei denen werden Loyalitäten täglich neu ausgelotet. Ein kostenloser Koffer mit Dope als Freundschaftsangebot heilt so manch aufgerissene Wunde.

Übrigens: Mein Name ist Hauke. Die Nonne im katholischen Waisenhaus, die mich großgezogen hat, fand den Schimmelreiter so toll. Vielleicht kennt ihr die Geschichte um diesen verrückten Deichgrafen ja. Und woher komme ich? Ist das wichtig? Aus ’ner Babyklappe im Urban-Krankenhaus behaupte ich immer. Anonym abgegeben. Herkunft unbekannt. Wahrscheinlich kein Adliger. Und mit Sicherheit nicht Jesus. Wenn ihr mich seht, würdet ihr sicherlich nicht denken, hey, das ist der härteste Bursche in der Hood. Eher im Gegenteil. Gut rasiert und wohlgepflegt, trage ich einen schwarzen Anzug und hab’ des seriösen Eindrucks wegen sogar immer einen Aktenkoffer dabei. Prall gefüllt mit Dope, versteht sich, und im Geheimfach die Uzi zur Verteidigung darf natürlich auch nicht fehlen. Neben der Maschinenpistole trage ich in einem Schulterholster noch eine Glock 17 mit mir herum. Eine der besten Handfeuerwaffen, die ich kenne. Zuverlässig und präzise. 19 Schuss. Eine Spezialität von mir ist, dass im Magazin ein Gummigeschoss oben aufliegt. Darunter befindet sich eine gewöhnliche 9-mm-Patrone, gefolgt von einem Dum-Dum-Geschoss, das beim Aufprall zersplittert und den Körper geradezu aufreißt. Ich nenne das die drei Stufen der Eskalation: Stufe 1 als Warnung, Stufe 2 als unerfreuliche Maßregelung und Stufe 3? Game over Player One. Garantiert keine schöne Sache. Ich bin jetzt aber kein Waffennarr oder so ein Armee-Typ, der seinem Gewehr ’nen Namen gibt. Auch kein Schläger. Meine Nase war noch nie gebrochen. Das ist eine Leistung, kann ich euch sagen.

Die Dinge werden nicht besser. Nicht im Ghetto. Mit Anfang vierzig sieht man alles klarer und macht sich keine Illusionen mehr. Neulich hat mich so ein kleiner Knirps bedroht. Vielleicht acht Jahre oder so. Hielt mir ein Messer in den Schritt und wollte mein Geld haben. Ich sagte ihm, ich hätte nur Dope. Mit fünf Units Koks gab er sich dann zufrieden. Was soll man dazu sagen? Es fällt jedenfalls schwer, seinen Prinzipien treu zu bleiben. Menschlichkeit und so. Zumindest bin ich einer der wenigen Pusher geblieben, die ihren Stoff nicht selbst konsumieren. Gut, ich werfe Psychopharmaka ein – doch das ist ärztlich verordnet. Darauf lege ich Wert. Zudem verzichte ich seit einiger Zeit auf diese Pillen, um wieder ich selbst zu sein. Was das für ein Zeug ist, das ich mir einschmeiße? Ich denke, das geht euch nichts an. So gut kennen wir uns ja noch nicht. Aber hey, das kann ja noch werden. Verfolgt meinen Weg nun oder lasst es bleiben. Mir ist es gleich. Aber eins verspreche ich euch: Ich werde euch nicht belügen. Darauf könnt ihr euch verlassen.

2

Natasha hat sich am Mobile ziemlich beunruhigt angehört. Hab’ ich euch schon von ihr erzählt? Sie ist mein Supervisor beim Landeskriminalamt. Sie stimmt mit mir die Aufträge ab, besorgt mir das Dope und geht die aktuellen Entwicklungen durch. Das LKA hat jetzt sein Büro an der anderen Uferseite. In X’berg. Dort, wo früher das Watergate stand, wenn den Club noch jemand kennt. Elektronische Musik auf zwei Floors, direkt an der Oberbaumbrücke. Eine Ewigkeit ist das her. Vielleicht beobachten die Ermittler des LKA vom neu gebauten gläsernen Hochhaus aus das Ghetto, belauschen mit den Antennen auf dem Dach die Gespräche der Junkies, verfolgen das Schicksal all der Loser in den Straßen oder registrieren gelangweilt den ewigen Streit der ultraorthodoxen Moslems untereinander.

Natasha. Sie ist anders. Etwas Besonderes, das habe ich gleich gespürt. Nicht eine dieser Beauties, die nur gut aussehen. Sie hat dazu noch Köpfchen. Und Charakter. Einfach eine Klassefrau. Gut erzogen ist sie, aus besserem Hause, denke ich. Ich habe sie aber nie danach gefragt. Es ist von Vorteil, wenn man manche Dinge nicht weiß, sondern seiner Fantasie überlässt. Verheiratet ist sie jedenfalls nicht. Oder sie trägt keinen Ehering, wenn sie ins Ghetto fährt. Ab und zu mal hat sie ’nen Freund, hab’ ich bei ihr herausgehört. Nichts Festes.

Ich fahre gerade mit meinem Lincoln Continental über die Frankfurter Allee. Das ist so ein alter Ami-Schlitten, müsst ihr wissen, der mehr als zwanzig Liter auf hundert Kilometer schluckt. Verdammt viel Benzin, werdet ihr jetzt sagen. Who the fuck cares? Wer fährt schon so weit in F’hain? So groß ist das Ghetto schließlich nicht. Es geht einzig und allein darum zu zeigen, wer man ist.

Das RAW-Gelände, wo Natasha mich treffen will, liegt an der Warschauer Straße. Seit letztem Jahr wird die Allee mit den verdorrten Platanen nur noch Warsaw genannt, in Anlehnung an die Ereignisse im Herbst, als ein Tschetschene einen der Biker mit der Kettensäge in zwei Hälften geteilt hat. Eine schlimme Sache – selbst im Ghetto. Das Blut auf dem Asphalt hatten sie mit Sägespäne abgedeckt. Eine Woche lang, bis zum nächsten Regen, konnte man die Spuren der Gewalt sehen. Eigentlich machen Tschetschenen sonst keine halben Sachen – entschuldigt den Wortwitz –, ihre Spezialität ist für gewöhnlich das Häuten ihrer Opfer. Eine Angewohnheit, mitgebracht aus dem Afghanistankrieg in den Achtzigern, den Opa-Tschetschene noch an der Seite der Roten Armee gegen die Mudschahedin gefochten hatte. Als es die Sowjetunion noch gab. Verdammt. Kennt dieses merkwürdige Staatenkonstrukt noch jemand? Wahrscheinlich nur die Kommunisten unter euch. Geschichtsbewusstsein ist für mich jedenfalls wichtig, wie ihr merkt. In die Vergangenheit zu blicken, um die Zukunft zu erkennen. Zeigt mir, was wir sind und was uns bevorsteht. Vor zwei Jahren hatten die Tschetschenen jedenfalls dem Clanchef der Araber die Hülle abgezogen und ihn am Märchenbrunnen im Volkspark auf einen Spieß gesteckt. Grimms Märchen perverted. Doch wenn sie gewusst hätten, wer der Nachfolger des Gepfählten werden sollte, hätten sie vielleicht die Friedenspfeife geraucht. Ali Bansuri, der neue Imam, hat in der Folge dann sechs Tschetschenen eigenhändig geköpft. Es gibt Gerüchte, dass er die Häupter immer noch irgendwo in der Moschee aufbewahrt. Es ging dann in der Folge eine ganze Zeit lang hin und her. Freundschaftsbesuche auf der einen, Liebesbekundungen auf der anderen Seite. Am Ende waren gut vierhundert Leute tot und die Machtverhältnisse geradegerückt. Herrliche Zeiten für einen Pusher, kann ich euch sagen. Da konnte ich mich beruhigt zurücklehnen und dem Treiben aus der Entfernung bei einem kühlen Bierchen zusehen. Doch genug des Schwelgens in Erinnerungen. Ein neuer Imam kommt nicht alle Tage. Jetzt muss der Streit wieder mühsam entfacht und das züngelnde Feuer sorgsam genährt werden.

In der Warsaw hat der neue Imam jedenfalls wie schon sein Vorgänger das Sagen. Vom RAW bis hoch zum alten Schlachthof, auf dem seine monströse Moschee steht, kontrolliert er das Ghetto. Die Gegend nördlich vom alten Ostbahnhof wird von Cem beherrscht, genannt der Babo. Am Strausberger Platz zieht schließlich der Zar, dieser durchtriebene tschetschenische Bandit, die Fäden. Den geringsten Einfluss im Viertel haben die Biker vom Arian Motorcircle um ihren President Thor, den die Lemons den Kaiser nennen. Er hat nur noch einen schmalen Streifen im Osten rund um die Jessnerstraße unter seiner Obhut. Als Einziger von den vieren residiert er außerhalb des Ghettos, in der ehemaligen Stasi-Zentrale in der Ruschestraße. Stasi? Ein Begriff? Da fang ich erst gar nicht an. Bin schließlich nicht euer Geschichtslehrer. In Lichtenberg ist der Kaiser eine große Nummer – aber das liegt nicht mehr im Ghetto. Thors Zeit in F’hain scheint hingegen abgelaufen zu sein. Da bringen auch regelmäßige Zustellungen meinerseits nicht viel. Ohnehin hat er kaum noch Fußvolk. Es gibt nicht mehr viele Deutsche hier. Die meisten sind nach Wedding gezogen. Geblieben sind die Alten, die armen Schlucker, ein paar christliche Missionare, Junkies und die Prostituierten. Ihr denkt jetzt bestimmt, dass ein katholischer Missionar nicht lange überlebt in einem durch und durch muslimischen Kiez. Doch zu den Merkwürdigkeiten des Lebens gehört, dass diese vom Glauben beseelten Sonderlinge die meiste Zeit in Ruhe gelassen werden. Kein Märtyrertod in Sicht. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht sehen die Bosse in ihnen keine Gefahr. Oft verstehe ich die Logik in den Straßen auch nicht. Aber Tatsachen sind nun mal Tatsachen. Eine Tatsache braucht keine Erklärung und lebt aus sich selbst heraus.

Das mit dem Lincoln ist übrigens gelogen. Ich meine, ich hab’ den Wagen schon, aber die Reifen wurden abmontiert und der Motor geklaut. Fahren kann ich damit längst nicht mehr. Nicht mal mehr mich reinsetzen, seitdem jemand auf den Sitz geschissen hat. Verzeiht die Ausdrucksweise, aber der widerliche Anblick lässt sich nicht besser beschreiben. Lohnt sich ohnehin nicht, irgendwas zu besitzen. Die Dinge wechseln allzu schnell ihren Besitzer. Eigentum wird ohnehin überschätzt. Ich nehme mir, was ich brauche und lasse zurück, was mir nicht mehr nützlich ist. Kommunismus würde ich das jetzt nicht nennen. Ist wohl eher etwas wie ein anarchistisches Anti-Kollektiv. Zu Fuß durch das Viertel zu schlendern, ist ohnehin von Vorteil. Hier jemandem ein Tütchen zustecken, dort einen Beutel hinterlegen. Kontakte pflegen, sich der Straßenfreundschaften zu versichern. Gebt den Obdachlosen, kann ich euch nur raten. Ein paar Units könnt ihr immer entbehren, und sie werden es euch danken.

Auf meinem Weg durch die Warsaw nähere ich mich einem Döner-Laden, vor dem drei junge Lemons stehen. Ich merke schon aus fünfzig Metern Entfernung, dass sie auf Stress aus sind. Die Gossenkinder sprechen einen Mischmasch aus Deutsch, Arabisch, Englisch, Türkisch und Russisch. Jogginghosen, Goldkettchen und vergoldete Uhren tragen diese Burschen. Und immer noch Baseballkappen, die seit Jahrzehnten angesagt sind. Die Krummsäbel, die ihre Vorgänger nur als Anhänger um den Hals trugen, haben sie jetzt als einsatzfähige Schmuckstücke am Gürtel hängen. Beim Näherkommen lausche ich ihrem Gespräch – oder wie man das Geblöke auch nennen mag.

»Richies klatschen X’berg, yalla?«, schlägt der Kleine den anderen beiden vor. Als ob diese Wichte so leicht die Spree überqueren konnten.

»Yalla« und »Ey, Alter, fett«, erwidern die beiden, offenbar einem Ausflug nicht abgeneigt. »Yalla« hieß ursprünglich »Los!«, aber jetzt wird das Wort inflationär für alles Mögliche eingesetzt, sogar als Verb. »Ich gehe nach Hause« heißt in der Gossensprache »Isch yalla home« und »Isch yalla disch« heißt »Ich töte dich«. Denke ich zumindest, denn jedesmal, wenn das jemand zu mir gesagt hat, wurde es ungemütlich.

Der Kleine stellt sich breitbeinig vor mich hin und blockiert den Bürgersteig. »Bist ’n Kuffar, yalla«, wirft er mir meine Ungläubigkeit vor. Ich nehme zur Kenntnis, dass er nicht weiß, mit wem er es zu tun hat. Auf die Kleinen müsst ihr immer ein Auge werfen. Die wollen oft irgendwas kompensieren, sind wendig im Kampf und schwer mit der Pistole zu treffen. Er fasst sich in den Schritt. Es hat bei diesen Kerlen gar keinen Sinn, deeskalierend zu wirken. Das wird nur als Schwäche ausgelegt. Ich ziehe daher mein Standardprogramm durch. »Noch nicht fündig geworden?«, frage ich ihn.

»Fündisch?«, fragt der Kleine zurück, da er das Wort nicht kennt.

»Na, weil du immer noch nach ihm suchst«, sage ich ihm mit einem Fingerzeig auf seinen Schritt.

»Yalla! Hurensohn, yalla«, zeigt sich der Kleine wenig amüsiert. Humor, meine Freunde, triffst du bei den Straßengangs selten an.

»Zeig’s de Ficker, Dschihad«, stachelt ihn einer aus der Runde noch zusätzlich auf.

Ich habe es noch nicht erwähnt, aber mein Koffer ist präpariert. Ein paar Überraschungen sind im Ghetto überlebenswichtig. Ich kann eine Nadel an der Unterkante des Aktenkoffers ausfahren. Der Mechanismus wird über einen Knopf ausgelöst, der unter dem Griff befestigt ist. Ein leichter Stups mit dem Koffer, ganz nebenbei, fast unmerklich, die feine Nadel schnellt heraus, bohrt sich in das Fleisch, und ein halber Milliliter Nervengift wird injiziert. So mache ich es auch bei Dschihad, der mir im Weg steht. Das Bein des Schlägers wird augenblicklich taub, und er geht zu Boden.

»Yalla, Hurensohn, isch fick disch und de Familie, yalla«, versucht er reichlich verwirrt einzuordnen, was passiert ist. Er zählt meine Verwandten auf, die er sich vornehmen will. Kriegt sich gar nicht mehr ein, während er sein gelähmtes Bein wie von Sinnen reibt. Ich ziehe meine Glock und hämmere ihm ein Gummigeschoss gegen die Stirnplatte. Jetzt herrscht Ruhe. Die beiden anderen flüchten in den Döner-Laden. Respekt – den kann man sich nicht kaufen. Den muss man sich erarbeiten. Ich gehe weiter, ohne mich umzudrehen. Sollten sie sich noch einmal mit mir anlegen, bekommen sie Stufe 2 der Eskalation zu spüren.

Natasha wartet am Eingang des RAW auf mich. Ich werfe ihr einen kurzen, provozierenden Blick zu. Ein irrsinniges Verlangen macht sich in mir breit, doch ich gebe meinem Trieb nicht nach. Geduldig muss man manchmal sein, das steigert die Lust. Aber leicht ist das nicht. Auch sie ist nicht abgeneigt, fährt sich durch ihr blondes Haar und lächelt. Die SEK-Beamten, die sie absichern, quittieren unseren flüchtigen Flirt mit verächtlichen Blicken. Für diese Beamten bin ich nur Abschaum. Nützliches Ungeziefer – da gebe ich mich keinen Illusionen hin. Mit vier gepanzerten Mercedes-Geländewagen sind die grimmigen Jungs angerückt. Die Sturmhauben aufgezogen, die Finger nervös an den Abzügen ihrer HK416, stehen sie unter dem Torbogen am Eingang, auf dem die drei Letter prangen: RAW. Und roh geht es hier wirklich zu. Insbesondere im SM-Puff, zu dem Natasha mich führt. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. SM-Puff und Scharia? Solange der Imam daran verdient, ist auch die Prostitution halal – erlaubt. Die Gesetze des Koran legt der findige Mann nach Belieben aus. Er gängelt die Menschen mit Verboten, wie es ihm gerade passt. Zum Teufel. Der Imam ist genauso wenig Geistlicher wie der Papst im Vatikan.

Die ganz in Weiß gekleideten Salafisten des Imam mustern mich jedenfalls abfällig, als ich zusammen mit Natasha und ihrem Geleitschutz das Gebäude betrete. Kann mich vor feindseligen Blicken gar nicht retten. Sie decken ihre Pistolen mit den Händen ab, als die SEK-Beamten an ihnen vorbeigehen.

Natasha erzählt mir die Einzelheiten von dem, was mich im Puff erwartet. Aber ich höre nicht hin. Ich bin immer abgelenkt von ihrer Schönheit. Ihr kennt das vielleicht. Ein Anblick, der das Herz eines alternden Pushers höher schlagen lässt. Eine grazile, aber toughe Frau. Verzeiht mir die Gefühlsduselei, aber auch ein Pusher kann sich verlieben. Wenn ihr sie sehen würdet, hättet ihr Verständnis für mich. Den Pferdeschwanz mit der linken Hand streichelnd, geht sie durch den schmalen Flur, vorbei an den Zimmern der Dominas. Ein rötliches Licht erhellt dilettantisch geputzte Wände, von denen die Farbe abblättert. Ich bin ganz von Natasha eingenommen. Auf den Straßen im Ghetto sieht man keine unverschleierten Frauen mehr, müsst ihr wissen. Die Zeiten sind vorbei, in denen die female Lemons wenigstens noch ihre Gesichter zeigten. Eine Zeit lang trugen sie noch das einfache Kopftuch. In allen Variationen, mehrfach gebunden, mit Stecknadeln fixiert oder locker über die Haare geworfen wie bei unseren Urgroßmütter. Geschminkt, mit luftiger Kleidung oder knallengen Jeans. Doch schon damals gab es die mit dem Niqab, die nur ihre Augen zeigten. Und sogar ein paar Burka-Trägerinnen. Die Armut im Viertel und der ständige Zustrom von Menschen aus dem Lemon-Territorium haben das Leben für die Frauen schnell verändert. Ursprünglich noch als Auflehnung gegen den Westen gedacht, wurde aus ihrem frivolen Spiel schnell bitterer Ernst. Zuerst verschwanden die Jeans und die kurzen Röcke unter den dunklen, sackartigen Überwürfen. Dann verschwand die Schminke im Gesicht und schließlich verschwand das Gesicht selbst hinter einem Vorhang aus Stoff. Wandelnde Gespenster. Seit Neuestem ist noch die zweischichtige Burka dazugekommen. Kein Witz. Reißt die obere Stoffschicht ein, bleibt noch die untere Hülle, um die Frau vor fremden Blicken zu schützen. Wie bei einem doppelwandigen Tanker. Es gibt immer eine Steigerung. Die Zeiten werden nicht besser, hab’ ich euch doch gesagt. Unverschleiert waren nur die Frauen, die in Gangs organisiert waren und die Wracks, die sich ihren Verstand längst vercrystalt hatten. Für die jungen Männer ist das offenbar kein Problem – sie kennen es ja auch nicht anders. Für mich jedoch sind es triste Zeiten, keine halb entblößten Titten und Knackärsche mehr zu bewundern, wenn ich durch das Viertel schlendere. Freiheit, meine Freunde, lernt man erst zu schätzen, wenn man sie verloren hat. Gut, dass ich mindestens viermal die Woche mit dem Passierschein aus dem Ghetto rauskomme. Sonst würde ich verrückt werden. Ich weiß gar nicht, wie die Lemons damit klarkommen. Das einzige nackte Fleisch sehen sie auf Werbetafeln hinter der East Side Gallery. Digitale Sehnsüchte, angebracht auf gigantischen Flatscreens in zwanzig Metern Höhe. Eine kostenlose Zugabe der kapitalistisch-christlichen Gesellschaft jenseits des Ghettos, die sie so verachten. Vielleicht stehen die ganzen strenggläubigen Lemons an den Fenstern ihrer Wohnungen und bearbeiten im Anblick der heißen virtuellen Bräute ihre verstümmelten Schwänze. Ich weiß es nicht. Wenn auf den Screens keine leichtbekleideten Frauen von der Überlegenheit des westlichen Lebensstils künden, müht sich der Watchtower mit seinen christlichen Phrasen ab, die Lemons zu missionieren. Eine undankbare Sisyphusarbeit.

»Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?«, dringt Natashas Frage irgendwann zu mir vor.

»Was?«, frage ich, während ich ihre weiblichen Rundungen bewundere. »Digitale Ärsche«, rutscht es mir raus.

Natasha lacht. »Was ist’n los mit dir? Lange nicht mehr im Puff gewesen oder was?«

Verlegen kratze ich mich am Kopf. »Bin ’n bisschen abgelenkt … von … ich«, stammle ich wie ein Trottel.

Natasha dreht sich um und stützt lasziv, den Körper zur Seite geneigt, die rechte Hand auf der Pistole ab, die im Gürtelholster steckt. Ich habe Mühe, ihr in die Augen zu sehen. Sie ist Mitte dreißig, sieht aber wesentlich jünger aus. Wie eine reife Frucht. Ich hätte vorher wirklich Dampf ablassen sollen. Wenn man in einem katholischen Internat war, hat man wohl ein Leben lang Nachholbedarf. »Was hast du für mich?«, frage ich irgendwann.

»Sieh selbst«, sagt sie, bedeutet den SEK-Beamten, im Flur auf uns zu warten, und führt mich in eine Küche.

Ein Toter sitzt vornübergebeugt auf dem Stuhl, der Kopf liegt auf dem Tisch. Der Körper bleich, hängen die Arme schlaff herunter. Der Schädel ist zertrümmert, die Haare kleben am dunkelroten Blut, das auf der Wachsdecke eingetrocknet ist. Der Salafist hat Pantoffeln an; eine ist ihm vom Fuß gerutscht. Seine Augen sind offen und starren auf die Spüle, in der das gewässerte Geschirr steht. Es ist Yussuf Bansuri, der Betreiber des Puffs.

»Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen«, bemerke ich, als ich die Hirnmasse sehe, die in den Haaren klebt.

»Mit Inbrunst ins Jenseits befördert. Das war ’ne Herzensangelegenheit«, stimmt Natasha mir zu.

Ich mag ihren Zynismus. Das ist selten bei Frauen.

»Sieh dir das an«, fordert sie meine Aufmerksamkeit.

»Was?«

»Guck dir an, was der in der Hand hält.«

Ich knie mich hin und betrachte die linke Hand des Toten. Zwischen zwei Fingern klemmt eine Pokerkarte. Jemand hat sie dort nach seinem Tod platziert, wie mir scheint. »Kreuz-Ass«, verkünde ich den Wert der Karte.

»Der Mörder hat sie seinem Opfer zwischen die Finger gesteckt«, deckt sich Natashas Vermutung mit meiner.

Ich nicke. »Als Zeichen?«

Natasha hebt nachdenklich die Augenbrauen. »Kennst du das Symbol?«

»Nein.«

»Eine Gang?«

»Keine, die mir bekannt ist.«

»Was glaubst du, was das soll?«

»Glücksspiel? Spielschulden?«, scherze ich.

Sie schüttelt den Kopf, als hätte ich etwas Dummes gesagt. »Bleib ernst, Hauke.«

»Warum seid ihr überhaupt hier?«, frage ich sie. »Ich meine, was gehen euch die Dinge im Ghetto an?«

»Der Imam hat uns gerufen«, erklärt sie.

»Der Imam?«, wundere ich mich. »Er will das LKA hier haben? Wozu?«

»Er hat gemeint, dass es Probleme gibt, die sich nicht im Viertel halten lassen.«

»Wegen eines toten Puff-Betreibers?«

»Es ist einer seiner Cousins.«

»Und wenn schon – er wird es verschmerzen können. Das halbe Ghetto ist mit ihm verwandt.«

»Es scheint mehr dahinter zu stecken, sonst hätte er uns nicht mit reingezogen«, gibt Natasha zu bedenken.

»Die Tschetschenen?«

»Glaub’ ich nicht.«

»Wer sonst? Etwa die Türken?«

Natasha schüttelt den Kopf.

»Die Biker würden so was nicht wagen«, überlege ich. »Thor ist nicht lebensmüde. Außerdem hat er mit den Tschetschenen noch ’ne Rechnung offen, nicht mit den Arabern. Was würde es ihm bringen, sich mit dem Imam anzulegen?«

Natasha beugt sich über den toten Salafisten und mustert die tiefe Kopfwunde. »Was meinst du? ’N Baseballschläger?«

»Kann sein«, sage ich und nicke. Aufmerksam mustere ich ihre wachen Augen. »Ich weiß, was du jetzt denkst: Eine Spezialität der Biker. Aber das bedeutet gar nichts.«

Natasha blickt mich ernst an. »Der Imam hat uns gedroht.«

»So?«

»Er will in den Heiligen Krieg ziehen, wenn wir ihm nicht den Mörder ausliefern.«

»Na und?«, blocke ich ab. »Kann dir doch recht sein. Dann besorgen die es sich eben gegenseitig.«

»Versteh’ doch. Er will den Dschihad gegen die Ungläubigen. Er will den Kampf nach draußen tragen.«

»Aus dem Ghetto raus? Warum? Wegen des Kreuz-Ass?«

»Für ihn ist es das Zeichen der Christen.«

Ich lache auf. »Blödsinn – es ist nur ’ne Spielkarte.«

»Du kennst die Lemons. Die leben in der Vergangenheit. Die glauben, dass wir sie unterdrücken.« Natasha wedelt mit den Händen herum. »Uhh, Verschwörung«, mokiert sie sich und lächelt angespannt. »Mensch, die werfen uns immer noch die Kreuzzüge vor.«

»Was glaubt Ali Bansuri? Dass das LKA was mit der Sache zu tun hat?«

Natasha fährt sich mit der Hand über das Kinn. »Ich weiß nicht, was er denkt.« Dann mustert sie wieder den Erschlagenen.

Genauso wie ich. »Sieht ganz zufrieden aus«, bemerke ich. »Vielleicht ist er jetzt ja bei seinen 72 Jungfrauen.«

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783739401072

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2017 (November)

- Schlagworte

- Bürgerkrieg Psychothriller Dystopie Thriller Krimi Hardboiled Noir