Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

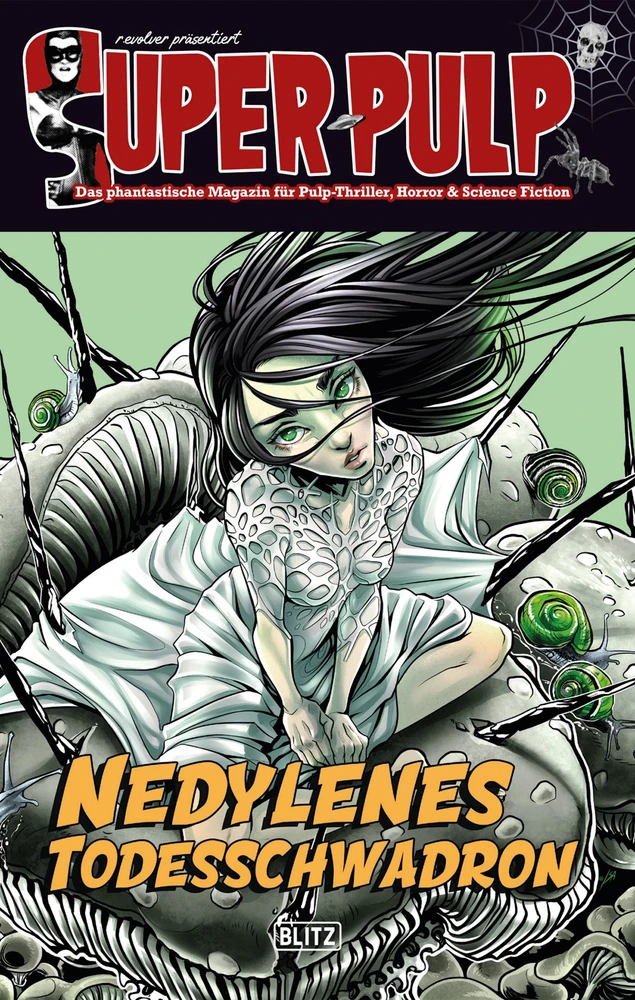

SUPER PULP

Band 9 – Nedylenes Todesschwadron

IMPRESSUM

© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 Windeck

Titelbild: Isabella Griessenberger

Chefredaktion: Julia Götzl

Produktion: Robert Draxler

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-95719-982-9

EDITORIAL

Wir sind wieder da und mit uns die Verve der großen Pulp-Magazin-Ära. Auch in dieser Ausgabe präsentieren wir acht Geschichten inklusive Essay, die mit sämtlichen Ingredienzien für eine packende Story ausgestattet sind: Action, Spannung, Erotik, Witz und Charme.

Natürlich fehlt es auch bei uns nicht an spektakulären Blut- und Beuschel-Elementen, aber die sind eben nur das Salz in der Suppe. Darüber hinaus bleiben wir weiterhin unserem Prinzip treu: Guter Pulp lässt sich auch beim Abendessen lesen, ohne dass sich verstörendes Unwohlsein einstellt.

Das garantieren in dieser Ausgabe die üblichen Verdächtigen plus Vertigo Stray Cat, Oliver Müller und Maxine Stich, die wir hiermit in unserer wachsenden Familie begrüßen und die mit neuen Serien und einer gruseligen Geschichte überzeugen. Das müssen Sie lesen!

Viel Spaß dabei wünscht

Ihr r.evolver

DIE KRIEGERDRUIDIN

Nomen est omen – denn mit dieser Geschichte entführt Sie Helmuth Santler in eine ebenso harsche wie herrlich-magische Welt. Nach einer wundersamen Entdeckung folgen wir der Kriegerdruidin Fierda auf einen bislang unentdeckten Pfad, der so sinnlich wie gefährlich ist …

Fierda schob die Ranken des Ginsterbusches zur Seite, die den Zugang zu ihrem Unterschlupf im Wald verbargen. Über die Felsnische war sie vor Jahren auf der Flucht vor einem Gewittersturm gestolpert, seither benutzte sie sie als Lagerraum und Zweitquartier, wenn sie wieder einmal das Verlangen danach verspürte, der Engstirnigkeit im Dorf zu entkommen.

Als Schamanin und Heilerin gestand man ihr so viel Eigenbrötelei zu; manche machten auch kein Hehl daraus, dass sie froh waren, wenn die wehrhafte und für ihre spitze Zunge gefürchtete Fierda irgendwo anders ihren „heidnischen Sitten“ frönte. Sie hatte mit dem neuen Christengott kein Problem, sah aber nicht ein, warum deshalb das alte Wissen über Nacht böse und widernatürlich geworden sein sollte. Die fanatisch betenden Frischbekehrten, die bei der Begegnung mit ihr das Kreuz schlugen, den Blick abwandten oder Abfälligkeiten in ihre Richtung murmelten, gingen ihr vor allem auf die Nerven. Im Übrigen bluteten sie wie alle anderen auch und gaben sich als ihr treuestes Gefolge aus, sobald sie ihrer heilkundigen Hände bedurften. Diese Falschheit und Heuchelei widerte sie mehr als alles andere an. Fierda machte sich keine Illusionen: Sie hatte das Ende der alten Wege im Feuer gesehen. Bis dahin würden aber noch einige Winter zu überdauern sein – und sie sollte verdammt sein, schwöre sie jetzt der Weisheit unzähliger Generationen ab.

Die Kriegerdruidin schlug das Tuch vor dem Eingang zu ihrer kleinen Höhle zurück – und hatte im nächsten Augenblick ihr Schwert gezogen. Denn vor ihr lag ein Mann auf dem Boden, das abgewandte Gesicht in den Lehm gedrückt. Seine massige Gestalt, die langen blonden Haare, die dunkelgrüne knielange Tunika, seine Fellstiefel und ledernen Beinkleider ließen keinen Zweifel daran, dass es sich bei ihm um einen der gefürchteten Nordmänner handelte, die seit Jahren die Küste von Northumbria heimsuchten und von denen nur das Schrecklichste berichtet wurde. Mordend, plündernd und brandschatzend verheerten sie ganze Landstriche und töteten alle ohne Unterschied: die Männer im Kampf, die Frauen, nachdem jeder sich so oft an ihnen vergangen hatte, dass sie aus ihrer Mitte heraus verbluteten. Kinder versklavten sie und prügelten sie so lange zu schwerster Arbeit, bis sie sich zu Tode geschuftet hatten. Sie tranken ein abscheuliches, gottloses Gebräu aus den Schädeln ihrer erschlagenen Feinde, das sie zur Raserei trieb und in der Schlacht zu metzelnden, todesverachtenden Berserkern machte. Nichts und niemand konnte es mit ihnen aufnehmen: Den acht, neun Fuß großen Riesen mit Armen wie Baumstämme, Schultern so breit, dass die Spannweite eines normalen Mannes nicht ausreichte, um beide zugleich zu berühren, wuchsen Teufelshörner aus dem Kopf. Ihr tierisches Gebrüll, bevor sie im Namen ihres einäugigen Gottes schlitzten und schlachteten, kam direkt aus der Hölle, führte zu sofortiger Taubheit und lähmte den Geist und die Kampfkraft ihrer Opfer. Ihre Augen waren, so hieß es, gewöhnlich blutunterlaufen, doch wirklich schlimm wurde es, wenn nur noch das Weiße zu sehen war: Dann hatte die kalte Wut des ewigen Frostes von ihnen Besitz ergriffen und sie zerhackten jene Unglückseligen, die sich ihnen entgegenzustellen wagten, mit der Mitleidlosigkeit des Winters und der Ausdauer des Ozeans, der Jahrtausend um Jahrtausend an den Felsen der Küste nagt.

Fierda glaubte nicht die Hälfte dieser Schauergeschichten, war aber auch noch nie einem Wikinger begegnet, um sich selbst ein Bild machen zu können – so tief ins Landesinnere waren sie bisher nicht vorgedrungen. Der hier war ihr erster und stellte mit Sicherheit keine Bedrohung dar: Der Mann war groß und kräftig, das ja, vor allem aber rührte er sich nicht und lag in einer Lache aus Blut. Er musste sich mit letzter Kraft in ihre Zuflucht geschleppt haben und war danach – gestorben? Die Heilerin in ihr übernahm. Fierda kniete sich neben den Schwerverletzten und fühlte am Hals nach einem Herzschlag. Da! Er lebte noch. Gerade noch, wie es schien, denn der Puls war schwächlich wie der eines kleinen Kindes und dabei langsam wie bei jemandem, der von allzu vielen Wintern gebeugt nur noch dem Ende seiner Tage entgegenblickt.

Längst hatte sie festgestellt, dass auf der Rückseite des Mannes keine schlimmen Verletzungen zu sehen waren. Sie musste ihn umdrehen und sofort seine Blutungen stoppen. Da sie keine Möglichkeit hatte, dabei irgendeine Schonung zu üben, ging sie stattdessen so rasch wie möglich vor. Die größte Wunde schien links in der Körpermitte zu sein, also schob sie seinen rechten Arm so nah an den Rumpf wie möglich, stemmte ein Bein dagegen, griff sich den linken Arm und rollte den Krieger auf den Rücken. Sein enormes Gewicht und die Kraftanstrengung, die nötig gewesen war, um ihn zu bewegen, registrierte sie kaum, denn was sie sah, verlangte nach ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit. Mit ihrem Schwert schlitzte sie die blutgetränkte Tunika des Nordmanns auf und besah sich den Schnitt im linken Unterbauch: lang, aber nicht allzu tief. Mehr Blut quoll aus der Leistengegend, also durchtrennte sie auch die Beinkleider und fand eine Stichwunde am Ansatz des Oberschenkels vor, aus der es im langsamen Rhythmus rot hervorpulste. Mit schnellen, präzisen Bewegungen schnitt sie sich einen Stoffstreifen aus der Tunika des Wikingers zurecht, band damit die Beinwunde ab und stoppte für den Moment den Blutfluss.

An der Rückwand der Höhle hatte sie ihre heilkundlichen Vorräte untergebracht: eine wohlüberlegte Auswahl an Kräutern und Essenzen, sicher verwahrt in wasserdichten, geölten Lederbeuteln und an Holzgestellen nach praktischem Bedarf geordnet aufgehängt. Schwere Verletzungen kamen häufig vor, und ihre Kunstfertigkeit in deren Behandlung hatte viel dazu beigetragen, dass selbst die bigottesten Neuchristen ihre Abneigung gegen sie nicht offen zu zeigen wagten. Hätten sie ihr Geheimnis gekannt … oder sie gar dabei beobachtet, was sie nun im Begriff war zu tun … Sie gestattete sich ein grimmiges inneres Schmunzeln, griff sich den Beutel mit ihrem Spezial-Verbandszeug für besonders schwere Fälle und wandte sich wieder dem verletzten Wikinger zu. Mit flinken Fingern entfernte sie Fetzen der Tunika aus der Schnittwunde im Bauch und löste vorsichtig Erdklümpchen, Steinchen und Fichtennadeln heraus, die der Wikinger sich ins blutende Fleisch gedrückt hatte. Dann raffte sie ihr Kleid, hockte sich über ihn und ließ ihren Harn über die Bauchwunde fließen. Ein wenig hielt sie zurück, um auch die Stichwunde auf diese Art zu versorgen.

Beim Heilen von blutenden Verletzungen waren das Stillen der Blutung und das Verschließen von klaffenden Wunden die eine Sache; dann aber fingen die Wunden fast immer zu eitern an, entzündeten sich, wurden faulig, und die Männer, die das Schlimmste schon überstanden glaubten, starben doch noch einen langsamen, qualvollen und schmählichen Tod. Fierda hatte die mit Inbrunst vorgebrachte Erklärung der Christen für alles, also auch dafür, stets mit Schweigen quittiert: „Gottes Wille“ reichte bei Weitem nicht, um ihre vielen Fragen zu beantworten. Da sie aber auch keine eigenen Antworten gehabt hatte und die Methode der Altvorderen, die eitrigen Verbände unter einem Hollerbusch zu vergraben, um die Krankheit auf diese Art zu vertreiben, allzu selten von Erfolg gekrönt war, hatte sie ihre Zweifel für sich behalten. Bis sie eines Tages beobachtete, wie ein Reh seinem Kitz, das in ein Dornengestrüpp geraten war, die Wunden leckte. Dabei war ihr bewusst geworden, dass Tiere immer wieder an Verletzungen starben, wenn diese zu schwer waren. Hatten sie den ersten Schock aber einmal überstanden, überlebten sie sogar den Verlust eines Laufes. Fierda hatte noch nie davon gehört, dass ein Tier dem Wundbrand erlegen wäre – und das Einzige, was ein Tier tun konnte, war, Wunden zu reinigen, indem es sie leckte. Also säuberte sie von diesem Tag an alle Wunden sorgfältig, bevor sie sie verband, was aber an der Häufigkeit von Entzündungen kaum etwas zu ändern schien. Was, wenn mit dem Ablecken noch mehr verbunden war, wenn Heilkraft im Speichel steckte? Und was sollte ihr diese Erkenntnis nutzen, würde sie doch sicherlich nicht anfangen, Wunden zu lecken – sie war furchtlos und als Heilerin fast völlig frei von Ekel, aber das überschritt selbst ihre Grenzen. Zudem wäre sie nach dem ersten Mann, dem sie, womöglich noch an einer verfänglichen Körperstelle, über die Haut geleckt hätte, unweigerlich als Hure gebrandmarkt worden und all ihre Heilkünste hätten sie dann nicht vor der Vertreibung bewahrt – im besten Fall.

Trotzdem gab es keine andere Erklärung: Der Speichel verhalf dem verletzten Tier irgendwie zu der Kraft, die Krankheit von der Wunde fernzuhalten. Sie wusste, dass in allem Heilkraft steckte, dass alles von Nutzen war, nur hatte sie dies bisher nicht auf Dinge bezogen, die aus dem Körper stammten. Warum eigentlich? Der Kot half, die Felder fruchtbar zu machen, Urin wurde zum Gerben von Leder eingesetzt …

An dieser Stelle ihrer Überlegungen hatten etliche Details plötzlich ineinandergegriffen und ein Bild ergeben: Ungegerbtes Leder verfaulte wie das Fleisch von Wunden, die nicht heilen wollten. Es war der Urin, der dies verhinderte. Was, wenn sie Wunden „gerbte“? Im Geheimen versuchte sie herauszufinden, ob an ihrem Gedanken etwas Wahres war, fügte sich selbst kleine Verletzungen zu, die sie mit ihrem eigenen Harn beträufelte und ansonsten sich selbst überließ. Und gelangte so mehr und mehr zu der Überzeugung, dass sie etwas wirklich Bedeutungsvolles entdeckt hatte. Dann war Rædwald zu ihr gebracht worden, der Schmied des Dorfes, mit einer grauenvollen Verwundung: Ein Pferd hatte ihn beim Beschlagen getreten, Rædwald war rücklings gegen die Esse gestürzt und hatte sich den halben Rücken verbrannt. Verkohltes Fleisch, Asche, halb verbrannte Kleidungsfetzen und immer noch glutheiße Holzkohle hatten sich zu einem höllischen Belag verbacken. Fierda konnte in den Gesichtern der Männer, die den Schmied zu ihr gebracht hatten, nichts als Hoffnungslosigkeit erblicken: Rædwald war so gut wie tot. Eine derart große Wunde, Brandwunde noch dazu … selbst wenn man ihn über Nacht am Leben erhalten konnte, würde das nichts nützen. Solche Wunden eiterten immer, und was das Feuer nicht geschafft hatte, würde der Wundbrand erledigen.

Die Heilerin hatte also nichts zu verlieren; sie scheuchte alle aus ihrer Hütte, reinigte die Wunde, so rasch und so gut es ging, und goss kurzerhand den Inhalt ihres Eimers, der ihr das nächtliche Vor-die-Hütte-Treten ersparte, über den geschundenen Rücken des Schmieds, bevor sie den Wundverband auflegte. Und das vermeintliche Wunder geschah: Rædwald überlebte nicht nur die Nacht, sondern erholte sich gänzlich. Seither entleerte Fierda ihre Blase immer in einen ihrer Lederbeutel, sodass sie in ihrer Hütte zu jeder Zeit über einen Harnvorrat verfügte. Hier in ihrer Höhle im Wald hatte sie den nicht – aber auch keine ungewollten Zuseher, die sich über ihr „gottloses“ Betragen das Maul zerrissen hätten.

Sie nähte die Bauchwunde mit einem Faden, den sie aus Tiersehnen hergestellt hatte und samt der Nadel in Urin getränkt aufbewahrte. Danach legte sie einen speziellen Wundverband an, eine biegsame und zugleich feste Hülle aus gestampftem Pappel-Rindenbast, in den sie blutstillende Eschenholzsplitter eingearbeitet hatte. Die stark blutende Oberschenkelwunde würde sie so nicht versorgen können, hier half nur Feuer. Sie entzündete eines und brachte die Spitze ihres Schwertes darin zum Glühen, dann presste sie das Metall auf den tiefen Stich. Einen Moment roch es verführerisch nach gebratenem Fleisch, dann nahm der Gestank von verbranntem Blut überhand. Ein dumpfes Stöhnen war zu hören: Der Mann hatte sich keinen guten Zeitpunkt ausgesucht, um wieder zu sich zu kommen. Trotzdem war es ein gutes Zeichen: Der Schmerz hatte ihn auf halbem Weg ins Reich der Toten erreicht und ein Stück weit zurück ins Land der Lebenden geholt. Um ihm gleich darauf wieder die Sinne zu rauben, sodass Fierda ihre Arbeit ungestört zu Ende bringen konnte. Zufrieden erhob sie sich und fand nun das erste Mal Zeit, sich den Wikinger genauer anzusehen.

Der Mann war ein Hüne – natürlich kein acht Fuß großer Riese, aber Fierda schätzte, dass sie ihm gerade bis zu den Schultern reichte. Dabei war sie selbst die größte Frau, die sie kannte; ein Umstand, der sie zusammen mit ihrer Körperkraft und ihrem Geschick im Umgang mit Waffen für viele zu einer einschüchternden Erscheinung machte.

Sein Gesicht war hinter dem enormen Vollbart kaum zu erkennen, zumal alles vor Dreck starrte. Teile des wild wuchernden Bartes waren sorgfältig in drei Zöpfe gelegt, in die Zähne, Glasperlen, Knochen- und Geweihstücke eingeflochten worden waren. Das mochte die Art der Wikinger sein, ihre persönliche Geschichte festzuhalten: Erinnerungen an die erste Jagd, erschlagene Feinde, besondere Tapferkeit … ein Zahn stammte von einem Bären, und vor Fierdas innerem Auge entstand das Bild, wie der muskulöse Nordmann mit einer dieser Kreaturen kämpfte, mit nichts als einem Lendenschurz bekleidet und einem Messer bewaffnet, und das Raubtier in einem fairen Kampf nur kraft seines Mutes, Willens und Geschicks bezwang. Bevor sie sich über die Richtung ihrer Gedanken wundern konnte, beantwortete sie sich selbst die Frage, wie die gelben und blauen Glasperlen in dieses Tagebuch eines Kriegerlebens geraten konnten: Sie erinnerten an Eroberungen, bei denen es keine Sieger und keine Besiegten gegeben hatte, sondern zwei, die gemeinsam einen kräftigen Schluck aus dem Füllhorn des Lebens genossen hatten. Zu den wilden Gerüchten, die über die „Bestien“ aus dem hohen Norden verbreitet wurden, gehörte auch die Existenz von Kriegerinnen: Diese waffenstarrenden, unbezwingbaren Dämonen entstammten einem so furchtbaren Geschlecht, dass selbst die Frauen, anstatt Heim und Herd zu hüten und für neues Leben zu sorgen, lieber den Tod über andere brachten. Fierda hatte nie an der Existenz von Schildmaiden gezweifelt – es warf kein gutes Licht auf die Verteidiger Northumbriens, dass sie sich nicht einmal gegen Frauen zur Wehr setzen konnten, warum also hätten sie das erfinden sollen? Im Gegensatz zu den anderen fühlte sie sich durch diese Information den Nordleuten aber verbunden: Bei ihnen stand es einer Frau anscheinend frei, ihren eigenen Weg zu wählen, selbst wenn dieser Kampf und Tod bedeutete. Sie stellte sich vor, dass dies auch in Liebesdingen galt: Wenn Mann und Frau es wollten, tauchten sie gemeinsam ein in die Mysterien des Lebens und der Fruchtbarkeit.

Wenn zu Beltane das Erwachen gefeiert wurde, der Beginn des neuen Jahreszyklus, wurde die heilige Hochzeit zelebriert, die Vereinigung der Kräfte des Himmels und der Erde. Sie selbst hatte sich oft mit allen Sinnen diesem Ritual geöffnet, war mit jungen Männern und Frauen durch die ergrünenden Wälder gerannt, mit nichts als einem weißen Tuch bedeckt. Die Männer waren völlig nackt, hatten ihre Körper aber mit Zeichen in blauer Farbe bedeckt und ihr Geschlecht mit rotem Öl eingerieben. Ganz vorn und ihr am nächsten lief der Glückliche, der das Hirschgeweih tragen durfte, doch die anderen hetzten hinterher, und wann immer einer den Führenden erreichte und zu Fall brachte, wechselte das Zeichen des Siegers den Besitzer. Bis sie die Lichtung erreichte, die als Ort der Verbindung aller Kräfte und als Herz des Waldes galt, rannte sie, dann stellte sie, die Hohepriesterin, sich mit ausgebreiteten Armen in der Mitte auf und wartete auf die Verkörperung der Himmelskraft, die gleich durchs Unterholz hervorbrechen würde, um sich mit ihr zu vereinigen. Wenn es dann geschah, war es tierisch, ungezügelt, wild und hemmungslos, ein einziger überquellender Rausch … die Natur schenkte das Leben, sie tat es im Überfluss, und nichts anderes als ekstatische Glückseligkeit wurde diesem Neubeginn gerecht. Um sie herum fielen Paare einander in die Arme, aufgestaute Leidenschaft entlud sich in vielstimmigem Stöhnen und Schreien der Lust. Ihr Auserwählter lag auf dem Rücken, sie ritt auf ihm; die Arme weit ausgebreitet, das Gesicht zum Himmel gewandt, nahm sie die Kraft auf, die die kopulierenden Paare verströmten, verband sie mit ihrer eigenen und der des Mannes zwischen ihren Beinen. Immer stärker und stärker wurde der Kreislauf der Energien, immer lauter die Schreie rund um sie, bis sie endlich spürte, dass sie in jeder Faser erfüllt war mit roher, nackter Lebenskraft. Fest packte sie dann mit ihrem Geschlecht zu, brachte ihren Himmelsmann dazu, seinen heißen Samen auszustoßen, und durchbrach selbst die Schwelle zum Göttlichen, zum Eins-Sein mit der Natur, der Liebe und des Lebens. Ihre Lippen waren geöffnet, doch ließ sie keinen Laut entweichen: Sie beugte sich vor, presste ihre Hände auf den Boden und tränkte die Erde mit der ganzen pulsierenden Energie, die sie in sich gesammelt hatte, brachte das Opfer dar, dank dem das Leben sich erneuern würde.

Ja, es war ein Opfer … das sie liebend gerne wieder erbracht hätte. Die Erinnerung verschaffte ihr ein warmes, ziehendes Gefühl in ihrem Schoß. Doch das letzte Mal lag nun schon mehrere Winter zurück, denn mit dem Aufkommen des Christengotts war das wilde Fest der Erneuerung des Lebens in Verruf geraten. „Heidnisch“, „lüstern“ und „sündhaft“ sei es. Erst waren die Frauen ausgeblieben, die nicht als Huren gelten wollten oder als Ehebrecherinnen, dann hatten sich auch die Männer nicht mehr blicken lassen. Zuletzt waren sie und Rædwald allein gewesen … sie hatten das Ritual vollzogen, aber selbst gespürt, dass es entkräftet war. Zwei Menschen hatten allein nicht die Macht, die nötig war, um der Natur den Impuls des neuen Lebens darzubieten.

Seither hatte sie keinen Mann mehr in sich gespürt. Rædwald war ein willkommener Partner für den Ritus gewesen, ein Liebespaar waren sie nicht. Und sonst gab es keinen, der sich ihr auf diese Art zu nähern wagte … oder von dem sie das gewollt hätte. Verstohlene begehrliche Blicke fielen genug auf sie, aber die meisten Männer fürchteten sich insgeheim vor ihr; manche sogar noch mehr vor ihr als vor dem Zorn ihrer Ehefrauen, in deren rasend eifersüchtigen Augen Fierda alles Verderbte verkörperte, das geradewegs in die Hölle führte. Sich mit ihr einzulassen hätte geheißen, sich gegen die Dorfgemeinschaft zu stellen, die von Tag zu Tag frömmlerischer wurde. Hätten die Gebete der Christenpriester eine heilende Wirkung wie ihre Verbände und Tinkturen gehabt, sie wäre nicht so unverzichtbar gewesen und längst eine Ausgestoßene.

Es war wohl einfach viel zu lange her. Wie sonst war es zu erklären, dass ihr dies beim Anblick eines halbtoten, vor Schmutz starrenden Fremden einfiel, den alle anderen als todbringenden Feind angesehen hätten? Natürlich, seine mächtigen Arme, deren Muskeln sich selbst unter dem dicken Stoff der Tunika abzeichneten … die kantigen, Stärke ausstrahlenden Gesichtszüge, soweit sie trotz des Bartes erkennbar waren … der breite Brustkorb, der selbst bei ihr den Wunsch auslöste, sich anzulehnen und sich der Geborgenheit, dem Schutz eines richtigen Mannes hinzugeben … Sie hockte sich hin und kontrollierte die Verletzungen. Dabei konnte ihr Blick nicht an seinen Lenden vorbeigehen, ohne zu bemerken, was sich unter dem Hosenleder krümmte. Wenn sein schlaffes Glied schon solche Ausmaße hatte, was erwartete sie dann erst …

„Fierda“, rief sie sich selbst zur Ordnung, „was ist bloß los mit dir? Mach deine Arbeit, dann hast du vielleicht einen Grund zum Träumen.“

Die pragmatische Heilerin übernahm wieder das Steuer ihrer Gedanken: Der Zustand des Kriegers hatte sich gebessert, für die nächsten Stunden schien sein Überleben gesichert zu sein. Das viele Blut erinnerte sie daran, was nun zu tun war: Rotklee und rotes Fleisch halfen, verlorenes Blut zu ersetzen; ein Absud aus Waldklette förderte die Wundheilung, Eisenkraut trug allgemein zur Kräftigung bei. Bei Männern ganz besonders, das rötliche Beltane-Öl enthielt Eisenkraut und machte eisenhart. Die Dörfler hatten es oft von ihr gekauft, Frauen für ihre Ehemänner, Ehemänner, um trotz Seitensprüngen im Ehebett ihren Mann zu stehen …

Schon wieder! Fierda gab sich einen Ruck, deckte den verletzten Krieger mit Fellen zu, hängte sich einen Beutel und ihren Köcher um, nahm den Bogen zur Hand und eilte aus der Höhle, um das Nötige zu finden.

*

Hjalmar konnte sich nicht bewegen. Er lag auf dem Rücken und blickte in einen dunkelroten Himmel, über den schwarze Wolken zogen. Regen klatschte ihm ins Gesicht, und als er den Mund öffnete, schmeckte er sein eigenes Blut. Zwei Raben saßen auf ihm und fraßen sein Fleisch, einer hackte ihm in den Bauch, der andere riss Stücke aus seinem Oberschenkel. Eine nackte Frau trat hinzu und verscheuchte die Vögel, die protestierend krächzten und sich ein paar Meter zurückzogen. Die Frau war stark und schön, mit dunklen, fast schwarzen Haaren und strahlend blauen Augen, aus denen ihn ein forschender, furchtloser Blick traf. Alles an ihr strahlte Sinnlichkeit aus: ihre vollen Lippen, das Rot ihrer Wangen, ihre üppigen Brüste, die steifen Nippel, wie sie stand, wie sie ging. Kein Härchen bedeckte ihre rotglühende Scheide, aus der Flammen schlugen. Sie hockte sich über ihn und ließ flüssiges Feuer auf die Wunden prasseln, die die Raben geschlagen hatten. Dann legte sie ihre Hände auf die blutenden Stellen: Die linke krallte sich in seinen Körper und verschloss die Wunde, die rechte verbrannte ihm das Fleisch. Hjalmar spürte keinen Schmerz. Keine Erregung. Nichts. Doch als die Frau sich umdrehte und ging, hätte er ihr gerne nachgerufen: „Bleib!“. Noch immer konnte er sich nicht bewegen.

Die beiden Raben kamen wieder näher, krächzten und neigten ihre Köpfe. Sie wirkten … unschlüssig.

*

Fierda hatte den König des Waldes erlegt. Der Sechzehnender hatte noch einmal alle jüngeren Konkurrenten in die Schranken gewiesen und seinen Samen verteilt, hatte länger regiert als je ein Hirsch zuvor, solange die Kriegerdruidin sich erinnern konnte. Seine Kraft, seine Zähigkeit, sein unbeugsamer Überlebenswille waren in seinem Fleisch und würden auch ihrem Nordmann das Leben zurückgeben. Sie dankte Cernunnos, dem gehörnten Gott, dass er ihr dieses Geschenk gewährte, und dem Hirsch, dass er sich opferte. An Ort und Stelle weidete sie den Kadaver aus, legte sich das tote Tier über die Schultern und stapfte durch den herbstfeuchten Wald zurück zu ihrer Höhle.

Der Mann hatte sich nicht gerührt, doch schien er ein kleines Stück von der Schwelle des Todes abgerückt und in das Reich der Lebenden zurückgekehrt zu sein. Sie fachte das Feuer, das sie bei ihrem Aufbruch mit Sand bedeckt hatte, wieder an, stellte ihren Dreifuß darüber und hängte einen Kupfertopf mit Wasser über die Flammen. Das Herz des Hirsches war für ihre Zwecke der wertvollste Teil. Sie schnitt es heraus, zerlegte es in grobe Stücke und warf es in das kochende Wasser. Das zähe Fleisch würde Stunden brauchen, bis es seine Essenz an das Wasser abgegeben hatte. Sie nutzte die Zeit, um den Hirsch zu zerlegen – nichts, keine Sehne, kein Knochen, kein Stück des Geweihs würde ungenutzt bleiben. Sie hatte auch ihre Vorräte an Heilpflanzen aufgestockt und zerquetschte eine Mixtur aus frischem Rotklee, Waldklette, Pappelblättern und Eisenkraut in ihrem Mörser zu einem grünen Brei, den sie mit etwas Wasser aufschwemmte. Sie nahm eine winzige Menge davon und bestrich damit die Lippen des Wikingers; sie wusste, dass er über die hauchfeine Haut der Lippen ein wenig der Pflanzenkraft und der Feuchtigkeit aufnehmen konnte, auch wenn er nicht in der Lage war zu trinken. Sie tränkte ein Tuch mit Eisenkraut-Tee und drückte es über seinem Mund aus, sodass einzelne Tropfen auf seine grünlichen Lippen fielen. Nach Stunden fügte sie die Herzessenz des Hirsches hinzu und aß selbst von dem weichgekochten Fleisch, um bei Kräften zu bleiben. Der Abendstern hatte schon den halben Weg über den schwarzen Nachthimmel zurückgelegt, als sie sich erschöpft neben dem Krieger ein Lager bereitete und eingeschlafen war, noch bevor ihr Kopf das Fell berührte.

*

Die Frau war zurückgekehrt. Auf ihren Schultern ruhte der Kopf eines Hirsches mit dem größten Geweih, das Hjalmar je gesehen hatte. Der Körper der Hirschfrau war wieder nackt, diesmal glühte eine Stelle knapp unterhalb ihrer linken Brust. Das Leuchten pulsierte in einem starken, langsamen Rhythmus, der Hjalmar mit großer Ruhe und Zuversicht erfüllte. Die Raben waren nirgends mehr zu sehen. Er konnte sich noch immer nicht bewegen oder sprechen, war hilflos wie ein Neugeborenes. Die Schnauze des Tiermenschen näherte sich seinem Gesicht, dann fühlte er, wie eine Zunge sich zwischen seine Lippen schob und etwas Feuchtigkeit in seinen ausgedörrten Rachen ließ. Viele Male träumte er das, immer wieder wich das Wesen zurück, näherte sich von Neuem und berührte mit seiner Zunge oder seinen Händen seinen Mund. Er spürte, wie mit jedem Mal ein wenig von seiner Kraft zurückkehrte. Dann fasste sich die Hirschfrau in die Brust und holte ihr leuchtendes, pulsierendes Herz hervor; pochend und blutend lag es auf ihrer Handfläche, bevor sie es ihm auf die Brust presste. Ihr nackter Körper legte sich auf seinen, ihr Herzschlag wurde zu seinem, ihre Lebenskraft strömte mit Macht in ihn. Er umfasste sie mit seinen Armen und drückte sie an sich. Er konnte sich wieder bewegen! Inbrünstig dankte er der Göttin, dann umfing ihn stille, traumlose Schwärze.

*

„Gyðja, þakka!“

Fierda schreckte hoch und fand sich halb auf dem Nordmann liegend wieder. Sein rechter Arm war um sie gelegt – er hatte sich bewegt und er hatte gesprochen! Im Traum, wie es schien: Der Schatten des Todes hatte sich von seinem Gesicht verzogen, er lag nun in tiefem Schlaf. Sachte schob sie den Arm zur Seite – sein Gewicht war beeindruckend, wie auch sein Umfang: Mit ihren gewiss nicht kleinen Händen konnte sie das Handgelenk gerade zur Hälfte umfassen. Sie würde ihn schlafen lassen, das war nun seine beste Medizin. Geräuschlos erhob sie sich, aß die Beeren, die ihr von gestern noch geblieben waren, fachte das Feuer wieder an und brachte die Arbeit zu Ende. Sie hatte das Hirschfleisch in Streifen geschnitten und mit etwas kostbarem Salz und zerstampften Wacholderbeeren eingerieben, jetzt räucherte sie es über den Flammen, die sie mit Tannenreisig abdeckte. Der starke Qualm zog durch einen natürlichen Kamin in der Höhlendecke ab; entlang des Luftstroms hatte sie ein Gestell errichtet, auf das sie die Fleischstreifen hängte.

„Lyktin góð.“

Die tiefe Stimme ließ sie zusammenfahren und erschauern zugleich. Sie wandte sich um und blickte dem Wikinger zum ersten Mal in die Augen: Sie waren blau wie die ihren und zeugten gleichermaßen von Erschöpfung und ungebrochenem Lebensmut. Auch ohne seine Sprache zu kennen, hätte es seines Fingers, der abwechselnd auf das frische Trockenfleisch und seinen Mund deutete, nicht bedurft, damit sie verstand. Natürlich war er ausgehungert und gierte nach Nahrung. Sie nahm ein paar der fertigen Streifen, hockte sich neben ihn und hielt ihm einen hin. Aufseufzend griff er danach, biss ein großes Stück ab und begann mit einer Eifrigkeit zu kauen, die Fierda ein Lächeln entlockte. Bevor sie ihm den zweiten Streifen reichte, deutete sie damit auf sich und sagte: „Fierda“.

„Fierda“, wiederholte der Nordmann und nahm sich das Fleisch. „þakka, Fierda.“ Damit wies er auf sich und sagte: „Hjalmar“. Mehr an Konversation war fürs Erste nicht angesagt; mit Hingabe und Konzentration widmete Hjalmar sich wieder dem Streifenfleisch. Auch Fierda kaute auf einem Stück und bereitete gleichzeitig einen neuen Aufguss aus Waldklette und Eisenkraut, den sie ihm statt Wasser zu trinken gab. Der Sud schmeckte scheußlich und roch auch so; Hjalmar verzog angewidert das Gesicht und schien kurz davor, das Zeug wieder auszuspucken, besann sich aber nach einem tiefen Blick in die Augen seiner Retterin eines Besseren und schluckte folgsam seine Medizin.

Nach dem vierten Streifen – eine Menge, die einem Jäger sonst Nahrung für drei Tage war – ließ Hjalmar erneut einen Seufzer hören, der Fierda an das Grollen eines Bären erinnerte. Dann machte er Anstalten, sich zu erheben, und die Kriegerdruidin sprang hinzu und drückte ihn auf die Felle zurück. Sie schüttelte den Kopf und wies auf seine linke Seite. Es war ohnedies Zeit, sich die Verwundungen anzusehen und neue Verbände anzulegen. Fierda schlug die Felldecke zurück und nickte zufrieden: Der unverkennbare widerliche Gestank faulender, eiternder Wunden stach ihr nicht in die Nase. Sie nahm die Rindenbaststreifen ab und konnte mit einem Seitenblick sehen, dass Hjalmar beim Anblick der Verletzungen kurz der Atem stockte. Er hatte sicherlich genug gesehen, um sich gebührend zu wundern, wie er mit solchen Wunden noch leben konnte. Fierda war hingegen sehr zufrieden: Die Heilung hatte eingesetzt, die Wundränder waren blass und nicht entzündet. Wenn der Mann sich ein paar Tage Ruhe gönnte, würde er bald wieder aufstehen können.

Hjalmar dachte aber offenbar nicht daran; erneut versuchte er, auf die Füße zu kommen, und Fierda verzog innerlich das Gesicht, beschloss aber, den sturen Kerl seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Mit schmerzverzerrten Zügen kam der Nordmann halb hoch, wobei er sein ganzes Gewicht auf sein rechtes Bein verlagerte und sich an der Wand abstützte. Seine Linke presste er auf seine Bauchwunde, den Oberkörper hielt er vornüber gekrümmt. Es hätte lächerlich ausgesehen, wenn es nicht so gefährlich gewesen wäre. Schwer auf seine Rechte gelehnt, setzte er sein gesundes Bein einen Schritt vorwärts; beim Versuch, das linke nachzuziehen, konnte er nur mit großer Anstrengung einen Schmerzensschrei unterdrücken. Verzweifelt blickte er zu Fierda, dann auf seine blutige Hand: Die Bauchwunde war wieder aufgebrochen. Die Heilerin sah, wie seine Sinne schwanden, eilte hinzu und schaffte es gerade noch, den Sturz des Kriegers ein wenig zu dämpfen. Schnell überprüfte sie, was er angerichtet hatte, und atmete erleichtert auf: Die Nähte hatten gehalten, nur die Blutkruste war an zwei Stellen eingerissen. Nichts, was ein neuer Verband nicht zu unterbinden gewusst hätte.

Sie war gerade damit fertig, als Hjalmar wieder zu Bewusstsein kam. Er sah erschöpft aus, wütend und sorgenvoll. Fragend blickte er Fierda an, hielt dabei die Faust hoch und streckte nacheinander die Finger aus. Wie lange?, verstand die Kriegerdruidin, und hielt ihm zehn Finger entgegen: zehn Tage.

Hjalmar schüttelte heftig den Kopf und hielt zwei Finger hoch. Dann streckte er noch einen dritten aus und fuhr sich mit der Hand quer über den Hals. Die Geste der durchschnittenen Kehle war unmissverständlich. Wer immer ihn in diese Lage gebracht hatte, stellte nach wie vor eine tödliche Bedrohung für ihn dar. Und damit auch für sie.

Fierda überlegte fieberhaft. Sie hatte sich, ohne eine Sekunde an die Konsequenzen zu denken, für den Fremden entschieden, zu dem sie sich auf so unerklärliche Weise hingezogen fühlte. Konnte er es sein? Ihre Meisterin war in ihrem Alter gewesen, als er ihr begegnete: der Seelengefährte, der ihre Zeit als Kriegerdruidin beendete und sie die volle Reife erlangen ließ. Sie hatte das Große Ritual vollzogen, ihre Waffen niedergelegt und sich fortan nur noch der Heilkunst und der Bewahrung und Weitergabe des Wissens gewidmet. Fierda war noch ein Kind gewesen, als ihre Meisterin sie zu sich genommen hatte, weil sie den Geist in ihr lebendig fand.

Sie musste sicher sein: Das Große Ritual fand nur einmal im Leben jeder Druidin statt, und wenn sie sich in Hjalmar täuschte, würde sie niemals zur Meisterin werden und keine Nachfolgerin haben können. Kriegerdruidinnen, die am Großen Ritual gescheitert waren, verfielen noch dazu fast immer einem mörderischen Wahn. Die Männer, die sie in einer grotesk verzerrten Imitation des Rituals zu verführen versuchten, wurden immer jünger, je älter sie selbst wurden, und es brauchte immer mehr Überredungskunst, sie auf ihre Felle zu locken. Zuletzt entführten alte, runzlige Weiber unschuldige Kinder, versteckten sie in ihren einsamen Hütten im Wald und nährten sich von ihrem Fleisch …

Nein, schwor sie sich: So würde sie nicht enden. Vollständige Heilung war ein Nebeneffekt des Großen Rituals, aber nur weil es dem Krieger gelegen käme, würde sie nicht ihr restliches Leben aufs Spiel setzen. Aber wenn er es tatsächlich war, wenn er wirklich ihre eine Chance auf Vollendung war, musste sie diese ergreifen – und konnte ihn damit retten.

Sie begegnete Hjalmars Blick, der die ganze Zeit auf ihr geruht hatte. Forschend sah sie ihm in die Augen und nickte dann mit erhobener Hand und zwei ausgestreckten Fingern. Sie bedeutete ihm, sich hinzulegen und nicht zu bewegen, und machte sich daran, ihr sich selbst gegebenes Versprechen einzulösen: Sie musste sicher sein.

Als Erstes ging sie zu ihren Vorräten und nahm die stärksten Schlafkräuter, die sie finden konnte. Hjalmar hatte keine Ahnung von ihrem Vorhaben und sie keine Möglichkeit, ihm etwas zu erklären; ihn zu betäuben war am einfachsten und würde auch sicherstellen, dass er nicht wieder auf den dummen Gedanken kam, mit seinen frischen Verletzungen das Weite zu suchen. Für sich selbst wählte sie getrocknete Pilze, die ihr das zweite Gesicht verleihen würden. Sie verabreichte dem Wikinger das Gebräu aus Bilsenkraut, Weißdorn und Himmelschlüssel, über das sie noch einen verstärkenden Schlafzauber gesprochen hatte, und zerkaute gleichzeitig die Pilze. Hjalmar fiel bald in einen todesähnlichen Schlaf und verwandelte sich dabei mehr und mehr in eine strahlende Lichtgestalt: Die Pilze brachten das wahre Wesen der Dinge zum Vorschein, jene sonst unsichtbaren Kräfte, die die Welt in ihrem Innersten zusammenhielten. Sie sah an sich herab und nahm ihr eigenes Leuchten wahr. Das Licht nahm an Stärke zu und enthüllte das Leben in allem, was sie umgab: Die Felsen wurden zum Hintergrund für unzählige winzige Sterne, jedes Holzstück bog und wand sich wie eine braungrüne Schlange; das Fleisch schien innerlich zu glosen, der Kopf des Hirsches sah sie durchdringend an, als wollte er ihr etwas sagen. Sie konnte keinen Vorwurf in seinem Blick erkennen …

Fierda schwebte auf ihrem eigenen Licht und wusste, dass die Zeit gekommen war. Sie ergriff die rechte Hand des schlafenden Mannes, presste sie sich auf ihr Herz und legte ihre eigene Rechte auf sein Herz. Seine Farbe war ein warmes, starkes Blau; sie selbst leuchtete in einem dunklen Rot, wie das Innere eines Vulkans, der seine Energie bei sich behält. Sein Blau begann in ihre Brust zu fließen, ihr Rot kroch in sein Herz. Der Kreis schloss sich, ihre Farben vermischten sich zu einer, zu einem pulsierenden, strahlenden Purpur, das die ganze Höhle in sein Licht tauchte. Er war es tatsächlich: Ein Fremder, ein halbtoter Krieger, hatte auf den verschlungenen Pfaden des Schicksals zu ihr gefunden, und ihr Gefühl hatte sie nicht getäuscht. Hjalmar war ihr Seelengefährte.

Sie löste die Verbindung und kehrte ins All-Eins zurück, in dem sie und Hjalmar gleichberechtigte Teile des großen Ganzen waren. Ihr schien es, als hätte Hjalmars Farbe ein wenig von ihrer angenommen – und umgekehrt. Ein gutes Zeichen.

Fierda machte sich ans Werk. Sie nahm alle Wasserbeutel, die sie finden konnte, und füllte sie mit dem Wasser der heiligen Quelle unweit ihrer Höhle. Dank der noch immer wirksamen Pilze war sie in der Lage, mit den Elementargeistern Zwiesprache zu halten. Sie bat sie inständig, dem Wasser ihre heilende und reinigende Kraft mitzugeben, und schenkte ihnen dafür ihre Stimme. War ein Beutel gefüllt, bedankte sie sich mit einer Strophe eines uralten Liedes, das die Entstehung der Welt und aller Elemente aus Klang besang. Alles entstammte derselben Wurzel, alle Vielfalt war Ausdruck derselben einen Ganzheit, und in diesen Zustand der völligen Einheit zurückzukehren das Ziel des Großen Rituals.

Wieder in ihrer Felsnische hängte sie ihren größten Kessel über das Feuer, füllte ihn mit dem Quellwasser und fügte einige aromatische, reinigende Kräuter hinzu. Hjalmar aus seiner zerrissenen Kleidung zu schälen, erwies sich als mühsame Angelegenheit, aber endlich löste sie auch das Tuch um seine Lenden, sodass die Verbände und der Krieger völlig nackt vor ihr lagen. Der Anblick seines Geschlechts brachte sie kurz aus der Fassung – eine schlafende Schlange von solchen Ausmaßen hatte sie noch nie zu Gesicht bekommen, geschweige denn in sich gespürt. Würde sie ihn aufnehmen können? „Solche Gedanken sind nutzlos, Fierda“, schalt sie sich selbst und rief sich zur Ordnung: Der Ablauf des Rituals durfte nicht gestört werden, Abschweifungen und Zweifel hatten darin keinen Platz.

Sie nahm einen Schwamm zur Hand und begann mit der Reinigung. Wusch dem Krieger die Haare und den Bart mit Buchenseife und dem Wasser der Quelle, klärte seine Stirn und Wangen, seine Nase und Ohren, säuberte seinen Hals und Nacken. Mit einem Birkenbesen vollendete sie ihre Arbeit am Kopf: Die Lichtpflanze vertrieb üble Geister, Krankheit und Tod und reinigte den Astralleib.

Auf gleiche Weise verfuhr sie mit den Schultern – wie breit sie waren! – und Armen – wie kräftig sie waren! Selbst im Schlaf war jeder einzelne Muskel zu erkennen, zusammen bildeten sie eine verschworene Gruppe, die Halt und Schutz versprach, ein perfektes Zusammenspiel von Stärke und Geschmeidigkeit.

Sorgfältig wusch sie ihn unter den Achseln und wandte sich dann seinem mächtigen Brustkorb zu, der sich in langsamem Rhythmus hob und senkte. Unbeugsam und unüberwindlich erschien er ihr, ein Bild von animalischer, roher Kraft, gefasst in einen Rahmen männlicher Schönheit, der ihre Sinne zum Vibrieren brachte. Den harten, flachen Bauch behandelte sie mit besonderer Vorsicht, um kein erneutes Aufbrechen der Wunde zu riskieren. Sie wuchtete seinen Oberkörper hoch und reinigte seinen Rücken, bewunderte dabei, wie seine breiten Schultern entlang einer muskulösen Flanke in schmale Hüften übergingen. Kurz umfing sie ein Anflug des Bedauerns, als sie ihn wieder auf den Boden legte, doch was sie stattdessen zu Gesicht bekam, entschädigte sie sofort dafür. Sie stellte nacheinander seine Beine auf, um die Oberschenkel auf allen Seiten gut zu erreichen und möglichst viel seiner Hinterbacken; umdrehen konnte sie ihn nicht, ohne dass er mit dem Gesicht im Staub zu liegen gekommen wäre, was ihre ganze Arbeit zunichte gemacht hätte.

Nachdem auch die Füße gereinigt waren, blieb nur noch eins zu tun: sein Geschlecht auf das Kommende vorzubereiten. Sie spürte, wie ihr Herz schneller schlug, als sie sein Gemächt in die Hand nahm. Wie schwer es wog! Sie seifte seine Schambehaarung ein und reinigte mit dem Schaum seine prallen Hoden, zeichnete mit ihren feuchten Fingern jede Ader seines Stabes nach, zog auch die Vorhaut zurück, um darunter alles zu säubern und die Eichel von allem zu befreien, was nicht zu ihm gehörte.

Seines Stabes? Tatsächlich: Unter ihren geschäftigen Händen war die schlafende Schlange erwacht und hatte sich zu voller Größe aufgerichtet. Sie sah auf und begegnete dem ungläubigen, zugleich genießerischen Blick von Hjalmar, der zu sich gekommen war und wohl glaubte, noch immer zu träumen. Da begann das Glied auch schon verräterisch zu pochen; zum Glück war sie gerade fertig geworden und ließ sofort los. Dass er seine Energie jetzt schon verströmte, kam nicht infrage.

Der blonde Hüne stöhnte entsagungsvoll und versuchte sich aufzurichten. Fierda drückte ihn wieder zu Boden und bedeutete ihm, still zu sein und sich nicht zu bewegen. „Hjalmar“, sagte sie mit allem Nachdruck in der Stimme, „nicht bewegen. Rühr dich nicht, egal was geschieht.“ Dabei strich sie ihm besänftigend über den Körper, nahm seine Rechte, die sie zu umfassen suchte, von ihrer Hüfte und legte sie wieder an seine Seite. „Nicht bewegen“, wiederholte sie, und endlich wich der fragende Ausdruck in seinem Gesicht und Hjalmar schien zu begreifen. Sie löste sich von ihm, trat einen Schritt zurück, behielt ihn dabei die ganze Zeit im Blick und deutete mit der flachen Hand immer wieder zu Boden. Es war entscheidend, dass der Mann ohne Unterbrechung mit der Erde in Kontakt war: Auf diese Weise wurde die mit dem Himmel verbundene männliche Energie verwurzelt, die polaren Kräfte miteinander verbunden.

„Ég skil, Fierda“, sagte der Krieger jetzt und verfiel wie zum Beweis für kurze Zeit in eine totenähnliche Starre, hielt sogar den Atem an.

„Danke … þakka, Hjalmar“, versuchte sich die Kriegerdruidin in der Sprache der Nordmänner, und das Lächeln auf seinem Gesicht zeigte ihr, dass sie das Richtige gesagt hatte. Sie konnte fortfahren.

Fierda legte ihre Kleidung ab und begann, sich selbst der rituellen Reinigung zu unterziehen. Sie konnte fühlen, wie ihr Seelengefährte sie mit seinen Blicken verschlang, und stellte zufrieden fest, dass sein Liebespfahl stramm stand und sich auf dessen Spitze ein glasklarer Tropfen gebildet hatte, der im Schein des Feuers rötlich glänzte. „Gyðja …“, meinte sie ihn sagen hören, und es lag Bewunderung und raues Begehren in seiner Stimme. Es fand jeden Widerhall in ihr – ihn nackt und erregt vor sich zu sehen, jeden Zentimeter seines Körpers berührt zu haben und nun sich selbst zu betasten, ihre Brüste und Schenkel mit schlüpfrigen, seifigen Fingern anzufassen und sich dabei seinem begehrlichen Blick ausgesetzt zu wissen, hatte sie mehr als bereit gemacht. Gerade noch konnte sie sich selbst Einhalt gebieten, hatte sie es doch mit dem Säubern ihres Geschlechts so gut gemeint, dass sie beinahe die Kontrolle verloren und sich der Erfüllung hingegeben hätte. Auch für sie galt: Die aufgestaute Energie durfte nicht vorzeitig vergeudet werden. Alles Bisherige war nur der erste Schritt gewesen. Sie atmete tief durch und konzentrierte sich wieder auf das Ritual.

Ihre gereinigten und geheiligten Körper waren nun bereit, die Kräfte des Feuers zu empfangen. Dafür benötigte sie das rote Öl, mit dem sich die Männer an Beltane in sexuelle Raserei versetzten. Das Öl stammte von der Haselnuss, die rote Farbe von Holunderbeeren; das Elixier des Cernunnos enthielt weiters Brennnesselsamen, Eisenkraut und noch einiges andere. Alles diente dazu, den Haselwurm zu wecken, der am unteren Ende des Rückgrats zusammengerollt schlief und dazu gebracht werden sollte, sich so lange zu strecken und zu erheben, bis er die tiefe, schwere, erdige Kraft des Geschlechts mit der flüchtigen, quirligen Energie des Geistes verband. Sie tauchte einen Finger in die Flüssigkeit und zog einen Strich vom Ansatz ihrer Scheide über Bauch und Busen bis hoch zu ihrem Kinn und weiter über Mund, Nase und Stirn bis zum Scheitel, von wo aus ihr Geist mit den Himmelsenergien in Kontakt trat. Hjalmar erfuhr dieselbe Behandlung, nur dass sie bei ihm an der Spitze seines prallen Zepters begann und den ganzen Schaft bestrich, bevor sie die Verbindung von unten und oben besiegelte. Dann malte sie die heiligen Zeichen abwechselnd auf ihre Körper: Sie standen für Bäume, zehn für weibliche und zehn für männliche. Die weiblichen Zeichen trug sie auf Hjalmars Haut auf, die männlichen auf ihrer eigenen. Sie fügte die Symbole für die vier Elemente hinzu: Er bekam Wasser und Erde, sie Feuer und Luft. Zum Zeichen des ewigen Kreislaufs, des immerwährenden An- und Abschwellens allen Seins und als abschließendes, alles zusammenführendes Gegenstück zur Linie der Kraft beendete sie die Feuerzeichnung mit einer Spirale, die alle Symbole miteinander verband und im Nabel ihren Anfangs- und Endpunkt hatte.

Mit jedem Strich, mit jeder Berührung fühlte sie ihre Verbindung stärker werden. Ihre Fingerspitzen schienen aufzuglühen, wenn sie über Hjalmars Haut glitten, und sein Feuer übertrug sich auf sie und entfachte ihr eigenes. Hin und her wogten die sexuellen Energien, verstärkten einander, bedingten einander, und bald war es Fierda, als wären sie bereits verschmolzen. Zeichneten ihre Fingerkuppen die Muskeln des Kriegers nach, schien ihre Hand auch über ihre eigenen Schenkel zu streichen, und er erbebte unter ihrer sinnlichen Berührung des eigenen Körpers.

Sie stellte sich breitbeinig über den Wikinger und fixierte ihn mit ihrem Blick. Noch einmal erinnerte sie ihn mit Gesten daran, dass er sich nicht bewegen und nicht sprechen solle, um nichts der kostbaren, transformativen Energie entweichen zu lassen. Sie atmete tief ein und aus und forderte ihn auf, es ihr gleichzutun, bis sie beide im selben stetigen, kraftvollen Rhythmus dem Element Luft huldigten. Dann hockte sie sich langsam nieder, liebkoste mit ihrer Vulva sachte seine Eichel, fühlte, wie ihre Schamlippen sich öffneten und die Spitze seines Gliedes umfingen. Zentimeter um Zentimeter sank sie tiefer, er füllte sie aus, erfüllte sie. Das feste, heiße, samtige Fleisch streichelte sie innerlich und nur ihr ruhiger, fester Atem verhinderte, dass sie die Kontrolle verlor und sich der ersehnten Ekstase ergab. Die ganze Zeit hielt sie Augenkontakt mit Hjalmar, und gemeinsam gelang es ihnen, ihre maßlose Erregung lange genug zu zügeln, bis sie ihn endlich zur Gänze in sich aufgenommen hatte und sich nicht mehr bewegte. Sie saß auf ihm und meinte einen Feuerstab in sich zu haben, der so dick war, dass er sie zu sprengen drohte, und doch wollte sie es wie nie etwas zuvor, wollte alles, war es das, worauf sie ihr ganzes Leben lang gewartet hatte. Es wäre so einfach gewesen … Sie wusste, hätte sie nur einmal ihre Muskeln angespannt, nur einmal ihre Hüften bewegt, es wäre ihm gekommen, es wäre ihr gekommen. Sie waren so nah … Immer noch Hjalmar fixierend, konzentrierte sie sich so gut es ging auf ihre Atmung und schob zuerst den linken, dann den rechten Fuß nach hinten, um mit beiden Beinen in eine kniende Position zu kommen. Ihr Becken hielt sie dabei ruhig, doch selbst die winzigen, unsichtbaren Bewegungen waren beinahe zu viel.

Ohne ihren Krieger für einen Moment aus den Augen zu lassen, beugte sie sich vor, bis ihre Brüste ihn berührten und ihr Gesicht kaum eine Spanne vor seinem war. Seine Augen versprühten feurigen, fiebrigen Glanz und ertranken in ihrem Blick; sein ganzer Körper vibrierte, doch sein mächtiger Brustkorb hob und senkte sich gleichmäßig, und obgleich sie sein starkes Herz hämmern fühlte und ihres aus der Brust zu springen drohte, hielten sie die Verbindung.

Fierda rückte noch näher an ihn heran und schloss die Augen. Ihre Nasenspitzen berührten sich und sie wartete einen Atemzug ab, um die Verschmelzung zu vollenden. Warm strömte die Luft aus ihm und sie sog sie tief ein, atmete aus und schenkte ihm ihre Lebensessenz, mit der er seine Lungen füllte. Wieder wogten die Kräfte hin und her, verstärkten einander, bedingten einander, ließen auf die Verschmelzung ihrer Körper jene ihres Geistes folgen.

Fierda gab es nicht mehr, Hjalmar hatte aufgehört zu existieren – die beiden waren eins, etwas Neues, Größeres, eingesponnen in eine Kuppel ihres gemeinsamen purpurnen Lichts. Immer heller wurde es, mit jedem getauschten Atemzug näherten sie sich der endgültigen Transformation. Der Vulkan ihrer verschmolzenen Leiber, der Wirbelsturm ihres vereinigten Geistes, die wilden, ungezügelten Energien des Lebens selbst, sie alle wurden eins. Die elementaren Kräfte durchdrangen sie, wurden zu einem Teil von ihnen, und strömten von ihnen zurück in die Welt, ohne sie zu verlassen – sie waren die Welt und die Welt war sie. Alles wurde heil und ganz, weil es im Eins das Nicht-Eins nicht geben kann. Hjalmars Wunden schlossen sich, jede Narbe verschwand von seinem und ihrem Körper. Weißes Licht. Reines Sein. Und dann ein Punkt, zu klein, um ihn zu sehen, zu hell, um ihn zu schauen, und unendliche, funkelnde Schwärze.

*

Fierda hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, als sie die Augen aufschlug und sich auf etwas Warmem liegend wiederfand. Es roch gut … Nein, nicht es – er. Sie hob den Kopf und fand Hjalmars Blick, der den Weg zurück in eine fassbare, begreifbare Welt zu finden suchte.

„Gyðja …“

Da war es wieder, dieses Wort, das er so voller Bewunderung aussprach, und Fierda kannte jetzt seine Bedeutung: Göttin.

Sie schenkte ihm ein Lächeln und küsste seine Brust, von der ein berauschender, animalischer Duft nach Mann, Sex und Ekstase ausging, in den sich etwas sehr Vertrautes gemischt hatte, das sie nicht zuordnen konnte. Bis ihr aufging, dass es sie selbst war … sogar ihre Gerüche waren miteinander verschmolzen.

Der Gedanke daran versetzte sie so unmittelbar in die eben durchlebten, überwältigenden Gefühlswelten zurück, dass sie aufstöhnte und ein Ziehen im Unterleib verspürte. Hjalmar schien es nicht anders zu ergehen: Sein ausgepumpter kleiner Krieger, den sie immer noch in sich spüren konnte, regte sich und begann sie wieder zu erfüllen. Zuvor hatte ihr das vor allem Ganzheit und Verbindung vermittelt, jetzt war es pure Lust. Hjalmar richtete sich auf, fasste sie tief um die Hüften und stand auf seinen Beinen, bevor sie den nächsten Atemzug getan hatte. Sie fühlte sich schwerelos, mit der Welt einzig verbunden durch seinen Pfahl, der sie heiß durchbohrte. Begierig umschlang sie seinen Nacken, legte die Beine um ihn und genoss es, sich ganz seiner Kraft und Männlichkeit hinzugeben. Ihr Rücken berührte die Wand, sie fühlte seine Arme an ihren Backen. Seine Stöße setzten hart ein, unvermittelt, und sie empfing sie willig und quittierte stöhnend jeden einzelnen. Sie konnte nichts tun, als sich ihm zu schenken, und das tat sie mit jeder Faser ihres Leibes. Er nahm das Geschenk an, nahm sie, wie es noch nie ein Mann getan hatte, und gab ihr so zugleich die Gewissheit, ihr an Stärke ebenbürtig zu sein.

Es kam ihr mit aller Macht. Sie schrie ihm ihre Lust entgegen und er hörte sie, spürte sie, sie war sein und er hämmerte wie rasend in sie, sandte immer neue Wellen der Ekstase in ihren Körper. Sekunden wurden zu Ewigkeiten, und endlich öffnete auch er den Mund, grollte, brüllte und schoss seinen heißen Samen in ihren Leib, zuckte einmal, zweimal, dreimal in ihr. Sie löste sich auf, dachte an nichts mehr, merkte kaum, dass er sie sanft auf ihr Lager bettete … ein Sehnen entstand in ihr in dem Moment, als er sich aus ihr zurückzog, ihre Arme suchten und fanden ihn neben sich, ihre Lippen besiegelten ihre Liebe. Eng umschlungen fielen beide in tiefen Schlaf.

*

Der Warnruf eines Käuzchens weckte sie. Das Feuer war heruntergebrannt und kein Licht drang durch die Fasern des Tuches vor dem Höhleneingang. Sie löste sich widerstrebend von ihrem Geliebten, stand auf und schob das Tuch ein Stück zur Seite. Das letzte Licht der Abendsonne tauchte die Wipfel in einen fahlen, grauroten Schimmer. Dunkle Wolken bedeckten den Großteil des Himmels. Die Luft stand völlig still – die Ruhe vor dem Sturm. Was hatte das Käuzchen beunruhigt?

Hjalmar trat hinter sie und lugte durch den Spalt. Er wies in eine Richtung und jetzt sah auch sie es: ein dünnes Rauchfähnchen, wenige hundert Schritte entfernt, das im Zwielicht nicht zu erkennen gewesen war. Es bewegte sich im ersten Windhauch, der das nahende Unwetter ankündigte. Dann frischte der Wind auf und verblies den einzigen Hinweis auf die Anwesenheit von ungebetenen Gästen.

Die Dörfler hatten keinen Grund, sich vor Einbruch der Dunkelheit im Wald aufzuhalten; es konnten nur die Feinde sein, die Hjalmar beinahe ins Reich der Toten gebracht hätten. So nahe, wie sie ihnen gekommen waren, stand zu vermuten, dass sie sie bereits ausgemacht hatten. Sie mussten sich ihrer Sache sehr sicher sein, wenn sie den Überraschungseffekt so leichtfertig aufs Spiel setzten. Von der wundersamen Heilung Hjalmars konnten sie freilich nichts ahnen – und dass auch sie eine ernsthafte Gegnerin darstellte, war ihnen wohl ebenso wenig bewusst. Oder es kümmerte sie nicht: Zwei oder drei Männern vom Kaliber Hjalmars hatte sie nichts entgegenzusetzen, Kriegerin oder nicht.

Eine Elster keckerte und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf ein kurzes Blinken, das den letzten Sonnenstrahl einfing und in ihre Richtung spiegelte. Sie fixierte die Stelle mit ihrem Blick, huschte die wenigen Schritte bis dorthin und zog eine wuchtige Streitaxt aus einem Gebüsch. Triumphierend eilte sie zurück und überreichte Hjalmar die Waffe. Er ergriff sie mit einem Ausdruck grimmiger Entschlossenheit im Gesicht. „Minn öxin“, bestätigte er Fierdas Vermutung: meine Axt.

Sie brauchten keine Worte, um sich zu verständigen: Ihre Seelen waren verbunden. Sie schlüpften in ihre Kleider, Fierda hängte sich den Köcher um und ergriff Bogen und Schwert, dann näherten sie sich dem Lagerplatz ihrer Feinde. Sie achteten darauf, keine unnötigen Geräusche zu machen, doch bald erübrigte sich das: Der Sturm hatte eingesetzt, heulte durch das Astgewirr und trieb ihnen Nadeln und Reisig ins Gesicht. Das Wetterleuchten am Horizont versorgte sie mit kurzen Lichtblicken, aber Fierda hätte den Weg auch in völliger Finsternis gefunden – sie kannte die Stelle, die die Männer gewählt hatten, um den Sturm auszusitzen: ein doppelt mannsgroßer Findling, in dessen Windschatten man vor den Unbilden nicht gänzlich ungeschützt war.

Nach kurzer Zeit waren sie nahe genug an die Stelle herangekommen, um im Schein eines kleinen Feuers Einzelheiten ausmachen zu können: In einer Einbuchtung des Findlings hockten vier Wikinger, keiner ein Riese wie Hjalmar, aber jeder größer als die Männer aus dem Dorf, breitschultrig, muskelbepackt und kampferprobt. Fierda griff nach Hjalmars Arm und erklärte ihm ihren Plan: Sie legte einen Stein vor sich und davor vier Tannenzapfen, schlug dann mit ihrer Hand einen Bogen bis hinter den Stein. Ihre Finger kletterten hinauf und stürzten sich von oben auf die Zapfen.

Hjalmar nickte und zögerte keine Sekunde. Sie wandten sich nach Westen und umgingen den Lagerplatz der mörderischen Nordmänner, bis Fierda fand, was sie gesucht hatte: Einige Winter zuvor war ein Baum entwurzelt worden und auf den Findling gestürzt. Der tote Stamm erlaubte es ihnen, unbemerkt auf den Felsen zu klettern. Sie spähten die Feinde aus, dann ging alles rasend schnell.

Fierda legte einen Pfeil auf und durchschoss dem Anführer der Gruppe den Hals. Hjalmar sprang im selben Moment vom Felsen, die Axt hoch über dem Kopf erhoben, und versenkte die Klinge in der Halsbeuge eines rothaarigen Kriegers. Aus der durchtrennten Halsschlagader spritzte eine Blutfontäne, dann setzte der Herzschlag des Mannes aus und er brach sterbend zusammen. Der Mann mit Fierdas Pfeil im Hals konnte nicht mehr atmen, hatte aber noch die Kraft, um sein Schwert zu heben und einen Streich gegen Hjalmar zu führen. Der duckte sich darunter weg, riss seine Axt aus der klaffenden Wunde des Rothaarigen und drosch dem Angreifer den Axtdorn mitten in die Stirn.

Die Kriegerdruidin konnte noch einen zweiten Pfeil verschießen, der sich in den Waffenarm des kleinsten Nordmanns bohrte und verhinderte, dass der seine Axt auf Hjalmar warf, dann stürzte sie sich mit einem gellenden, spitzen Kriegsschrei auf den einzigen Gegner, der noch übrig war. Der hatte noch nicht zu seiner Waffe gegriffen, konnte dem Schwertstreich der wie ein Raubvogel auf ihn niederstechenden Fierda aber ausweichen und brachte einen Faustschlag an, der ihr wie ein Schmiedehammer in die Seite fuhr und eine Rippe brach. Sie nahm die schmerzvolle Wucht des Schlages auf und schaffte es, sich bei der Landung abzurollen und dem sofort nachsetzenden Wikinger zu entwischen, bevor er ihre Eingeweide zu Brei zertreten konnte. In einem Winkel ihres Bewusstseins nahm sie ein knirschendes Geräusch wahr, fand aber nicht die Zeit, darüber nachzudenken, wessen Knochen gerade gebrochen wurden. Ein brüllender Schemen sprang sie an und zwang sie, einem einzigen Instinkt zu gehorchen: überleben.

Hjalmar stemmte seinen Fuß gegen den durchbohrten Hals des Anführers und brach den Dorn aus dessen Schädel; Knochensplitter und Hirnmasse spritzten auf ihn, ohne dass er es bemerkte. Der Hieb eines Kriegsbeils traf seinen Helm, war aber nicht hart und genau genug geführt, um das Metall zu durchschlagen. Er rammte seinem neuen Gegner den Kopf seiner Waffe in die Brust und stieß ihn zurück, sodass dessen nächster Angriff ins Leere ging. Er kämpfte ungelenk mit der Linken, in seinem rechten Arm steckte ein Pfeil. Hjalmar griff danach, zog den vor Schmerz aufbrüllenden Mann am Schaft zu sich heran und vergrub seine Axt in den Eingeweiden des Todgeweihten. Sein Blick brach, Blut quoll aus seinem Bauch. Kraftlos hob er ein letztes Mal sein Beil; Hjalmar schlug es ihm beiläufig aus der Hand, presste dem Sterbenden die Linke ins Gesicht und stieß ihn zu Boden.

Fierda! Gehetzt sah er sich um, suchte sie … und fand einen der Wikinger, der auf seiner Geliebten lag. Keiner der beiden bewegte sich. Hjalmar sprang hinzu, bereit, dem Krieger den Schädel zu spalten. Doch der machte keine Anstalten, sich zur Wehr zu setzen: Fierda hatte offensichtlich im letzten Moment ihr Schwert gezückt, das sich in den Leib des Mannes gebohrt hatte. Auf ihr lag eine Leiche.

„Schaff den Kerl von mir runter“, sagte sie. „Der wiegt zwanzig Steine, ich bekomm keine Luft.“

Hjalmar verstand kein Wort, aber das Lebenszeichen genügte ihm. Er rollte den Toten von Fierda und half ihr auf. Sie verzog kurz das Gesicht und er schenkte ihr einen besorgten, fragenden Blick. Fierda wies auf eine Stelle ihres Brustkorbs, winkte aber rasch ab, und Hjalmar reimte es sich zusammen: Etwas schmerzte, vielleicht war eine Rippe gebrochen, aber die Kriegerin war nicht ernsthaft verletzt und würde sich davon nicht aufhalten lassen.

Ein Blitz tauchte das Schlachtfeld in gleißende Helligkeit, gleich darauf dröhnte der Donner in ihren Ohren. Regen setzte ein und verwandelte sich binnen Sekunden in eine wahre Sturzflut. So rasch sie konnten, eilten sie zu Fierdas Höhle zurück und verbrachten die Nacht damit, einander Worte zu lehren. Viele davon beschrieben Körperteile, die sie am anderen besonders anziehend fanden …

*

Am nächsten Morgen fassten sie einen Entschluss. Hjalmar hatte Fierda zu verstehen gegeben, dass die Bedrohung durch seine Landsleute nur aufgeschoben war; er musste endgültig verschwinden an einen Ort, an dem ihn nie jemand finden konnte, wollte er seine Geliebte und sich in Sicherheit wissen. Hier hatte man sie entdeckt, der Platz taugte also nicht mehr als Zuflucht. Fierda brauchte nicht überredet zu werden: Mit dem Herzen war sie schon lange kein Teil der Gemeinschaft mehr, und einer der schreckenerregenden Nordmänner an ihrer Seite wäre Grund genug gewesen, sie keine Stunde länger zu dulden. Eine heidnische Hexe und eine Verräterin – das wogen selbst so ausgefeilte Heilkünste wie die ihren nicht mehr auf.

In den folgenden Tagen bereiteten sie alles für einen langen Marsch vor, legten Vorräte von Trockenfleisch an, reparierten ihre Kleidung, banden sich Tragen zurecht, brachten ihre Waffen in Ordnung. Fierda ließ sich nach Längerem wieder im Dorf blicken, behandelte einige kleinere Wehwehchen, befasste sich aber vor allem mit der Frage, wie sie ihre wichtigsten Heilmittel so zusammenstellen konnte, dass sie vor Nässe geschützt und im Notfall sofort einsatzbereit waren. Zudem musste alles zusammen kompakt genug sein, dass sie es samt ihren anderen Habseligkeiten für viele Wochen tragen konnte. Der Sturm hatte einen langen, ruhigen Herbst beendet; es war kalt geworden, die Zeit des Schnees stand bevor. Ein trügerischer Verbündeter: Hatten sie erst einmal eine große Strecke und einen ganzen Winter zwischen sich und ihre Feinde gebracht, würde niemand mehr ihre Spur aufnehmen können. Wenn es dann noch ein „sie“ gab … Obwohl es lebensgefährlich war, zögerten Fierda und Hjalmar nicht, das Wagnis einzugehen, in der dunkelsten und unwirtlichsten Zeit des Jahres das Land zu durchqueren: Gemeinsam, fühlten sie, wussten sie, waren sie allem gewachsen.

Am ersten klaren Tag brachen sie auf. Fierda hatte nur Rædwald ins Vertrauen gezogen und ihm gesagt, dass sie nicht vorhatte, je wieder zurückzukehren. Zum Abschied verriet sie ihm das Geheimnis, wie sie ihn vor vielen Jahren vor dem Tod bewahren konnte. Von Hjalmar oder ihrem Ziel sagte sie ihm dagegen nichts; Rædwald kannte sie gut genug, um ihre Entscheidung fraglos zu akzeptieren, auch wenn sie ihm vom Gesicht ablesen konnte, wie sehr er diese bedauerte.

„Wohin?“, fragte Hjalmar nun endlich mit kehligem Akzent, und sie antwortete: „In ein Land im Zeichen des Einhorns, in dem die Magie lebendig ist und die alten Bräuche noch gelten. Es ist ein raues Land, aber es wird uns eine Heimat sein. Uns allen.“

Sie legte seine Hand auf ihren Bauch und lächelte ihn wissend an. Hjalmars Augen weiteten sich. Er umarmte und küsste sie, dann nahm er ihre Hand und sie machten den ersten Schritt.

Und sie lebten glücklich und zufrieden … Oder? Obwohl sich Fierda und Hjalmar dieses fast schon märchenhafte Ende nach so viel Anstrengung redlich verdient haben, sind Sie doch bestimmt neugierig, welche Abenteuer noch auf die beiden warten. Wenn Sie das jemals erfahren werden, dann natürlich in einer Ausgabe von SUPER PULP.

HELMUTH SANTLER, Jahrgang ’64, ist Schreibender von Kindesbeinen an. Nach der Matura siedelte sich der gebürtige Villacher in Wien an, wo er seither als Autor, Lektor und Übersetzer tätig ist. Auch journalistisch hat er sich in der Buchwelt angesiedelt: Er veröffentlicht regelmäßig leseförderliche Jugendliteratur-Rezensionen in der Tageszeitung „Der Standard“. www.textmaker.at

DIE WIEDERKEHR

Die Wiener Autorin Maxine Stich feiert ihr Horror-Debüt mit einer klassischen wie dramaturgisch interessanten Schauerballade. So spielt sich das Geschehen auf unterschiedlichen Bewusstseins- und Zeitebenen ab, wobei die verschiedenen Handlungsstränge auf tragische Weise miteinander verknüpft sind. Darüber hinaus erinnern Stichs Darstellungen durchaus an Daphne du Mauriers Kult-Novellen wie etwa „Dreh dich nicht um“ oder „Zum Tode erwacht“. Eines noch: Schwangere sollten besser von der Lektüre absehen. Allen anderen wünschen wir schreckliche Unterhaltung …

Die Sonne blendete. Das Gras unter den Füßen stach in ihre Haut, die Fußsohlen schmerzten. Sie konnte die Augen kaum offenhalten, immer wieder zogen ihre Lider schwer nach unten. Geschlossen schien für eine lange Zeit ihre natürliche Position gewesen zu sein. Um klar zu werden, klarer zu sehen, versuchte sie zu blinzeln und einen tiefen Atemzug zu nehmen. Beides funktionierte nicht besonders gut. Tränen schossen ihr in die Augen und ein Hustenreiz schüttelte ihren ganzen Körper. Obwohl das Licht so intensiv war, auf der fleckigen und zerfetzten Haut brannte, war ihr kalt. Aber Kälte und Sonne, das passte doch nicht zusammen. Neben der körperlichen Verwirrung – und das wog schwerer – konnte sie auch keine Ordnung in ihre Gedanken bringen. Wie war sie hierhergekommen? Wo war sie? Ein erster verworrener Blick in den Garten gab keinen Aufschluss darüber. Ein paar Büsche, lange nicht gestutzt und daher verwildert, ein schmutzig-grüner Rasen, der von braunen Flecken und Maulwurfhaufen durchbrochen war, ein Brunnen, der seine besten Zeiten schon hinter sich hatte. Die Statue einer nackten Frau, der fast der ganze Kopf fehlte, stand mitten auf dem zerrupften Rasen. Früher, sie erinnerte sich dunkel, hatten Vögel aus der zerborstenen Schale in ihren Händen getrunken.

Irgendwann war sie schon einmal hier gewesen. Oder hatte sie nur von diesem Ort geträumt? Alles kam ihr so seltsam vertraut vor.

Die Frauenstatue hatte einst ein hübsches Gesicht gehabt, heute allerdings hörte es oberhalb der sinnlich geschwungenen Lippen auf. Es blieb eine klaffende steingraue Wunde, über und über mit Moos bedeckt. Dahinter stand ein Haus, früher wohl ein Traum, heute nur noch ein Traum für einen ambitionierten Handwerker mit einer noch ambitionierteren Ehefrau. Die Fenster des zweistöckigen Hauses waren teilweise eingeschlagen.

Sie versuchte, ihren Kopf in die anderen Richtungen zu drehen, um irgendeinen Hinweis zu bekommen, an welchem gottverlassenen Ort sie sich befand, doch die Haare klebten im Nacken fest und verhinderten die Bewegung. Die Strähnen lösten sich nur schwer von der Haut, brachen schließlich ab und fielen ins Gras. Dann setzte sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um endlich in die Nähe des Hauses zu kommen. Hilflos stolperte sie darauf zu, ohne wirklich weiterzukommen. Gleichzeitig durchzuckte ein neuerliches, verstörendes Déjà-vu ihren Kopf.

Unter Schmerzen – ihr gesamter Körper fühlte sich steif und eingeschlafen an – versuchte sie, sich den alten Mauern zu nähern, als ihr auffiel, dass es ringsum viel zu ruhig war. Erstaunt stellte sie fest, dass sie nichts hörte. Nur ein beunruhigendes Knacksen, tief drinnen in ihrem Ohr.

*

Die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel. Susanna hatte Recht behalten, vielleicht wäre Sonnencreme im Nacken und auf den Unterarmen doch keine schlechte Idee gewesen. Sie und Martin wohnten jetzt schon einen Monat im Haus, aber die Gartenarbeit hatten sie bis jetzt aufgeschoben. Klar, es gab schon einige Magazine auf dem Nachtkästchen, die unendlich viele Infos darüber gaben, welche Sträucher wie winterfest zu machen sind, welche Blumen an der Hausmauer gedeihen und welche Büsche auch mit weniger Licht auskommen. Sie träumten sogar von einem Beet, in dem sie Salat, Radieschen und allerlei anderes Gemüse ziehen würden. Aber der ideale Platz dafür war leider übersät mit unförmigen Steinplatten, die keinen Zweck zu erfüllen schienen. Sie unterteilten den Rasen wie ein Spielbrett. So viele Steine! Was das für eine Arbeit war, sie zu entfernen. Aber immer das Positive sehen, irgendwas würde mit ihnen schon anzufangen sein. Sie hatten verschiedene Grautöne, waren ähnlich groß – eventuell konnte man sie an anderer Stelle gebrauchen. Vielleicht als Wandverkleidung eines Kamins? Ja, ein Kamin, mit einem flauschigen Teppich davor, Rotwein, in der Vorstellung klang das alles wunderbar. Aber bis dahin war es noch eine große Kraftanstrengung.

„Was wisst ihr eigentlich über die Geschichte dieses Hauses oder sollte ich besser sagen, dieses Anwesens?“ Paul, der alte Freund, der sie bei den ersten dringend notwendigen Renovierungsarbeiten mental und fachlich unterstützte, sah Susanna neugierig an.

„Nicht viel mehr, als dass es ein Schnäppchen war und …“

„Und dass wir uns sofort verliebt haben“, fiel ihr Martin ins Wort.

Es war wirklich ein Schnäppchen gewesen, was sie sich so erklärten, dass es einfach weit vom Schuss lag und man ohne Auto keine Chance hatte, irgendwo hinzukommen. Aber Abgeschiedenheit war ja genau das gewesen, was sie gesucht hatten. Nach Jahren in engen Appartements, vollgestopft mit zu vielen Möbeln, umgeben von überempfindlichen Nachbarn, hatte sich die Vorstellung von einem Haus mit eigenem Garten zu ihrer persönlichen Heilsversprechung entwickelt, für die sie gerne ihr enge Stadtwohnung aufgegeben hatten.

„Wir wissen nur, dass es schon viele Jahre leer steht und die Besitzer es wohl einfach nur loswerden wollten.“ Martin lächelte bei seiner Antwort. Ja, es war wirklich ein Glücksfall gewesen. Wobei, sie hatten das Haus von einem Immobilienmakler gekauft und mit den wirklichen Eigentümern nie Kontakt gehabt. Die alte Frau, die im Grundbuch eingetragen gewesen war, hatte schon vor vielen Jahren in einem eleganten Heim für wohlhabende Alte das Zeitliche gesegnet. Warum das Haus so lange nicht verkauft werden konnte, war ihnen bis heute schleierhaft. Aber manchmal war es besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Sie wollten hier einen Neuanfang machen und da passte eine, wie sie es sich vorstellten, verrückte Alte mit ihrer vielleicht tragischen Familiengeschichte nicht ins Bild.

„Eigentlich ist uns die Geschichte auch völlig egal, denn es zählt nur unsere eigene, die wir jetzt schreiben werden“, lachte Martin.

Und Paul gab sich mit diesem Statement zufrieden. Gott sei Dank half der langjährige Freund für ein Bier im Schatten und eine Essenseinladung tatkräftig mit. Martin indessen lockerte mit der Spitzhacke einen weiteren Stein und warf ihn auf einen Haufen. Schweiß lief seinen Rücken hinunter. Die Sonne stand hoch am Himmel. Es dauerte wohl noch paar Stunden, bis die Abendbrise für ein wenig Abkühlung sorgen würde.

Die flachen Steine hinterließen hässliche kahle Stellen im Rasen, aber dieser würde sowieso vollkommen erneuert werden müssen. Das war auch die Meinung des Baumarktmitarbeiters gewesen. Und der Schutthaufen wurde mit jedem Stein, mit jeder achtlos darauf geworfenen Platte größer.

*

Der Gang zum Haus fühlte sich an, als würde sie auf einem Teppich laufen, der ihr langsam unter den Füßen weggezogen wurde, sodass sie immer nur auf der Stelle trat. Kein Schritt nach vorne brachte sie ihrem Ziel näher. Sie kam und kam nicht weiter und langsam spürte sie in sich eine unbändige Wut aufsteigen. Ein brodelndes Ziehen und Würgen kroch ihre Kehle hinauf, unaufhaltsam. Mit jedem sinnlosen Schritt wurde das Ziehen stärker, die Enge im Hals zusehends quälender. Sie wollte sich die Situation, in der sie sich gefangen sah, nicht erklären, nicht über sie nachdenken. Sie wollte sich einfach nur diesem intensiven Gefühl hingeben. Die Wut kam einer Axt gleich über sie, die sich immer weiter in ihren Kopf trieb. Bei jedem Schlag knirschte sie mit ihrem Kiefer, so stark, dass es eigentlich wehtun sollte, aber das tat es nicht. Schmerz sollte kommen, aber nicht über sie, über andere. Über die, die ihr das angetan hatten.

Ihr Kopf pochte in einem eintönigen Rhythmus, zu dem sie blinzeln musste. Sie ballte ihre Hände zusammen, bis sich die Reste ihrer abgebrochenen Nägel in längst verrottetes Fleisch bohrten, das auf wundersame Weise nach all den Jahren noch an ihren Knochen hing. Ein alles erdrückender Nebel lichtete sich langsam. Ein Wort kroch spiralförmig in ihre Gedanken. Ein Wort, ein Name.

Lilly.

Ja, das war ihr Name. Seltsamerweise empfand sie diese Erkenntnis nicht als Erleichterung, ganz im Gegenteil, es war so, als würde dieses Wort einen Rattenschwanz von verdrängten Erinnerungen nach sich ziehen. Erinnerungen, die zu vergessen große Anstrengung erfordert hatte. Ein weiterer Begriff drängte sich unaufhaltsam in ihr Bewusstsein. Zuhause. Ja, das hier war ihr Zuhause gewesen, vor einer langen Zeit. Doch diese Erinnerung hatte nichts Tröstliches an sich.

Zuhause. Zuhause. Zuhause.

Sie begann sich in einem monotonen Rhythmus gegen den Kopf zu schlagen. Sie musste dorthin. Irgendwie. Sie musste weitergehen …

*

„Sieh dir mal das mal an, Martin!“

Ächzend stand er auf und bewegte sich zu seinem Freund, der Moos von einer kleineren Steinplatte zupfte. „Die lag schon ganz locker im Gras. Es sind Zahlen drauf: 1945-1961, wir sind offenbar auf einen kleinen Privatfriedhof gestoßen“, bemerkte Paul.

Martin kratzte sich, ohne seine Arbeitshandschuhe auszuziehen, am Hinterkopf und blinzelte in die Sonne. „Ja, soll vorkommen, bei so alten Häusern.“ Er war schon müde, von der eintönigen Arbeit genervt und hatte keine Lust auf spontane Nachforschungen, die ihre Arbeit unterbrechen und in die Länge ziehen würden. Also landete der vermeintliche Grabstein beim anderen Geröll auf dem Haufen. Er hatte sich durch den Schwung während des Wurfes gedreht. Auf jene Seite, die davor in der Erde gelegen hatte, war etwas unfachmännisch in den Stein geritzt worden. Würmer und anderes Kriechgetier wanden sich orientierungslos auf der ungelenken Schrift. Paul schob die Insekten mit dem Schuh zur Seite und betrachtete stirnrunzelnd den kurzen Satz, der sich deutlich vom dunklen Gestein absetzte: Wieder da!

Das Essen stand schon auf dem Tisch und draußen wurde es langsam dunkel. Sie hatten heute einiges geschafft, wenn auch nicht alles, was sie sich vorgenommen hatten. Trotzdem war Martin guter Dinge. Das Haus, sein Haus, duftete und Susanna hatte sich in der Küche mal wieder selbst übertroffen. Der Wein schmeckte fantastisch und die drei Freunde tranken etwas zu viel, lachten und scherzten zusammen.

„Stell dir vor, Susanna, was wir heute im Garten gefunden haben: einen Grabstein, mit den Zahlen 1945-1961 darauf“, wandte sich Paul plötzlich an die schon leicht angetrunkene Gastgeberin. Dann fragte er: „Hast du eine Ahnung, ob es hier ein Archiv, eine Bibliothek oder irgendetwas gibt? Also wer hier …?“

„Ach, bitte, lassen wir das lieber. Das hat doch keine Bedeutung!“, versuchte Martin seinen Freund von der Sache abzubringen. Diese Gräber waren ein heikles Thema. Martin wusste nur allzu gut, dass es bei Susi auf fruchtbaren Boden fallen würde. Sie hatte eine „übersinnliche Ader“, wie sie es nannte, und würde sicher sofort Nachforschungen über diesen Friedhof anstellen, um im Haus – je nach Ergebnis – die guten Geister willkommen zu heißen oder die bösen mit einer überteuerten Kräutermischung aus dem Esoterikladen auszuräuchern. Er konnte das nur belächeln, hörte aber schon im Geiste ihre überzeugte Stimme: „Es gibt Mächte in der Zwischenwelt. Sie können uns wohl gesonnen oder zutiefst böse sein, und ob du an sie glaubst oder nicht, ist ihnen scheißegal.“

Nichtsdestotrotz hoffte er, dass sie Pauls Worte in ihrem Dusel überhört hatte, aber ein Blick in ihre vor Schreck geweiteten Augen belehrte ihn eines Besseren.

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783957199829

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2021 (April)

- Schlagworte

- Kurzgeschichten Österreich Magazin Pulp Science Fiction Erzählungen