Vorwort des Herausgebers

Werte Leser*Innen,

vorliegende Sammlung schwuler Märchen gelangte nur zufällig und über mysteriöse Umwege in den Besitz des wissenschaftlichen Instituts für homoerotische Literatur- und Kulturforschung. Als mein Kollege, der renommierte Dr. C. Harness, ein Ferienhaus für sich und seinen Lebensgefährten suchte, fand er inmitten eines Wäldchens ein baufälliges Anwesen, das zum Verkauf stand. Nachdem er es erworben hatte, kam es zu diversen Umbauten und ausgerechnet in einer der Wände, die eingerissen wurden, fand man das handschriftliche Manuskript. Über dessen Zustandekommen werden Sie, liebe Leser*Innen, in der Einführung des anonymen Verfassers alles erfahren, was wir wissen – mehr Informationen liegen uns nicht vor. Weder konnte der vorherige Besitzer des Anwesens ermittelt werden, noch haben Handschrift- und Papieranalysen zu einem befriedigenden Resultat geführt, was die Datierung des Fundes angeht.

Im Manuskript werden mehrere Namen genannt, die angeblich bei der Genese des Textes beteiligt waren. Die Recherche nach diesen Menschen verlief bisher ergebnislos; zwar existieren amtliche Akten und Eintragungen zu einigen der Genannten, aber es gibt keinerlei Beweise, ob es sich wirklich um diejenigen handelt, die im Manuskript genannt werden. Sie kennen das sicherlich: Es kommt öfter vor, als einem lieb ist, dass zwei unterschiedliche Personen denselben Namen tragen. Hinzu kommt, dass es sich bei den Bezeichnungen im Manuskript auch um Decknamen oder Pseudonyme handeln könnte. Die Ermittlungen dauern an.

Wie dem auch sei, Dr. Harness und ich haben stellvertretend für das Institut für homoerotische Literatur- und Kulturforschung entschieden, das Manuskript einem breiten Lesepublikum zugänglich zu machen. Dank gilt hier insbesondere Gerd Neek, einer wissenschaftlichen Hilfskraft. Er hat sich nächtelang mit der Entzifferung der Handschrift (Teile davon waren sogar stenografiert) beschäftigt und uns die Digitalisierung des Textes damit erheblich erleichtert.

Das Manuskript umfasst über tausend Heftseiten und ist z.T. mit Bleistift, z.T. mit Kugelschreiber verfasst worden. Es kann nicht als Gesamtwerk in einem Band erscheinen, weil es schlichtweg zu umfassend ist. Der Lesefreundlichkeit wegen hat uns der YEOJ-Verlag geraten, den Stoff in mehrere Bände zu gliedern; da die Veröffentlichung nachträglich bebildert werden sollte (das Original sieht keine Illustrationen vor), schien dieser Rat auch uns sinnvoll.

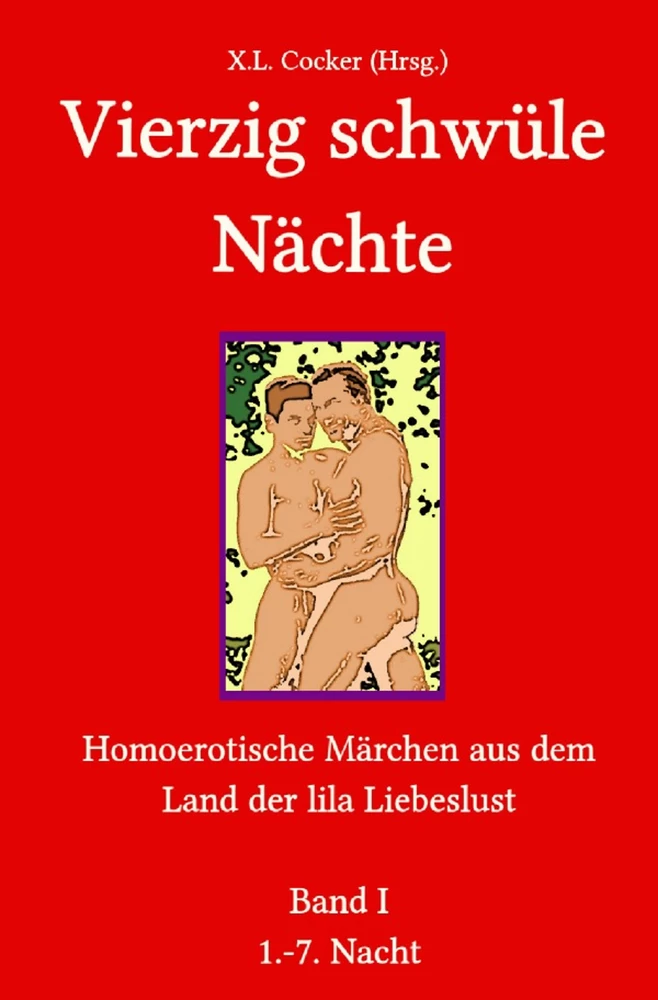

Als Titel hat der anonyme Autor »Kerle- und Herrenmärchen« vorgesehen. Dr. Harness und ich haben nach mehrmaligem Überlegen entschieden, von dieser etwas sperrigen Textüberschrift (die nicht mehr als ein Arbeitstitel des Projekts gewesen sein kann) abzuweichen und im Hinblick auf das fertige Gesamtwerk »Vierzig schwüle Nächte« als die bessere Variante anzusehen. Wir hoffen, dass die Leserschaft beipflichten wird.

Eine letzte Bitte: Wenn Sie es nicht schon ohnehin gemerkt haben sollte, so seien Sie an dieser Stelle gewarnt und lassen dieses Buch und seine Nachfolgebände bitte nicht in die Hände von Kindern fallen. Obwohl von »Märchen« die Rede ist, war das Manuskript von Anfang an für ein erwachsenes, vornehmlich männliches Publikum gedacht.

Nun wünsche ich Ihnen aber viel Spaß beim Lesen!

X.L. Cocker

Professor für homoerotische Kulturgeschichte

Einführung und erste Nacht

Es ist eine schlechte Zeit für uns angebrochen, eine erheblich schlechte. Der Meinung ist auch Giovanni, einer meiner besten und ältesten Freunde. Unlängst hat er zu mir gesagt:

»Es sah die letzten Jahre so gut aus! Wir haben mehr Rechte bekommen, müssen uns nicht mehr verstecken. Wir sind in letzter Zeit in den Medien nicht nur akzeptiert worden, sondern werden wie gewöhnliche Menschen wahrgenommen. Und nun das!«

Was er mit »das« meint, lässt sich schwer in Worte fassen. Plötzlich finden wieder Anfeindungen und Schulzuweisungen statt. Einzelnen Etablissements ist es gestattet, uns auszugrenzen. Als »individuelle Lesermeinung« getarnt, veröffentlichen Zeitungen diskriminierende Äußerungen. Und keiner von uns kann den Finger auf eine bestimmte Ursache legen.

»Sind es die Politiker?«, fragt mich Giovanni. »Ist es eine extreme Gruppierung, die die Gesellschaft unterwandert? Oder gibt es eine neue Geschlechtskrankheit, vor der sich jedermann fürchtet und für die man einen Buhmann braucht?«

Er weiß es nicht und ich ebenso wenig. Mir scheint, es ist eine Mischung aus allem, was Giovanni nennt. Andere Bekannte hingegen meinen, wir als Schwule seien zu schnell vorgeprescht, zu weit gegangen. Was das Einfordern der Rechte sowie der Teilhabe am Alltagsleben angeht, hätten wir bescheidener auftreten sollen – sagen sogar Stimmen aus unserem eigenen Lager.

»Unser eigenes Lager«, klagt Giovanni. »Das klingt erstens, als seien wir im Krieg, und zweitens ist unsere schwule Lebenswelt zu vielfältig, als dass ein gemeinschaftliches Lager möglich ist.«

Ich wage die Äußerung, dass in seinen Worten die Antwort liegen könnte: Vielfältigkeit entzweit Gemeinschaft.

»Interessante These«, schmunzelt Giovanni. »Hilft uns aber konkret nicht weiter.«

Das stimmt. Soziologische Erklärungsmuster helfen uns nicht aus der Not. Die Stimmung wirkt aggressiv und es ist nicht klar, wann die verbale Gewalt in physische umschlagen wird.

»Die Facta und Realia lassen sich nicht schönreden«, sagt Giovanni. »Ich schlage deshalb vor: Wir müssen uns zurückziehen und hoffen, dass der Sturm sich bald legt. Wenn unsere Gesichter eine Zeitlang von der Bildfläche verschwinden, wird den Leuten eventuell bewusst, was sie Gutes an uns hatten. Oder sie merken wenigstens, dass ihre Probleme nicht aufhören, nur weil sie uns Schwule verjagt haben.«

Ich frage nach dem Wie und Wohin. Giovanni verrät mir, dass er in einem Wald ein Grundstück besitzt, das seit Jahren leer steht. Der Zugang sei vernachlässigt worden und mit dem Auto komme man durch das Dickicht kaum durch. Dort stehe ein Haus, das von außen wie eine Ruine wirke.

»Innen drin habe ich es aber herrichten lassen. Die Keller sind voller Konserven und Trinkwasser gibt es auch. Die Heizung ist zwar abgestellt, aber bei diesem heißen Sommer brauchen wir sie nicht. Die Fenster nach vorn sind beschlagen und zugenagelt, sodass kein Licht nach außen dringt.«

»Klingt, als würde dein Versteck nur wenig besser sein als der Knast«, witzele ich.

»Denkste!«, kichert Giovanni. »Nach hinten raus hat das Haus einen Garten, der mit hohen Mauern umgeben ist. Streift man außen entlang durch den Wald, glaubt man nicht, dass dahinter jemand wäre, und dort können wir es uns gut gehen lassen.«

Ich wende ein, dass für den Wald ein Förster oder ein Amt zuständig ist und man uns früher oder später finden würde. Giovanni winkt ab. Einen Förster gebe es zwar, aber der stünde auf unserer Seite. Solange wir uns ruhig verhielten, würden wir niemandem auffallen.

»Es ist keine gute Pilz- oder Jagdgegend«, beruhigt er mich.

Damit ist es entschieden – wir werden der Stadt den Rücken kehren und uns in seinem Waldhäuschen verbergen, als ob wir vor der Pest fliehen müssten.

»Wie viele Leute kannst du unterbringen?«, frage ich. »Es gibt da jemanden, den ich gern mitbrächte.«

Ich erzähle ihm von Margarete, einer Drag Queen der alten Schule. Viel Humor, viel Tand. Aber unter der schrillen Diva befindet sich ein verängstigter älterer Herr ohne viele Freunde, der momentan nicht weiß, wohin mit sich. Giovanni stellt fest, dass er Margarete gut kennt und sie/ihn gern mit aufnehmen möchte.

»Auch ich werde noch eine weitere Person einweihen«, sagt er. »In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Vier Leute passen ohne Weiteres ins Haus.«

Als wir wenige Tage später nachts durch den Wald wandern (langsam, leise und ohne Licht), ist unsere Zahl allerdings von vier auf sieben Personen angewachsen. Mundpropaganda hat trotz aller Verschwiegenheitsschwüre dazu geführt, dass sich weitere Betroffene unserer Gruppe anschließen wollen. Giovanni ist kein guter Nein-Sager und hat sie alle aufgenommen. Auf dem dornigen Weg zum Versteck zerkratzen wir uns Ärmel und Hosen, aber keiner meckert. Nicht mal Margarete. Das gibt Hoffnung, dass in unserer Truppe kein Stressmacher steckt.

Erst unmittelbar vor dem Haus trauen wir uns, die Taschenlampen einzuschalten. »Giovanni Fortini« steht an der Haustür, aber der Besitzer reißt das Schild schnell ab.

»Muss ja keiner lesen, der hier vorbeikommt«, sagt er. »Das umliegende Buschwerk ist sehr dicht. Unsere Lichtstrahlen dürften kaum durchdringen.«

»Sicher?«, frage ich.

»Vor zwei Nächten ausprobiert«, erwidert Giovanni.

Er dreht den Schlüssel herum und lässt uns ins Haus. Nur zögerlich gehen wir über die Schwelle, weil selbst bei der spärlichen Beleuchtung alles recht baufällig wirkt. Drinnen beruhigen wir uns, denn Wände, Decke und Boden wirken stabil und die Räume riechen angenehm. Ich habe mit muffigem Schimmelgestank gerechnet.

Giovanni verschließt hinter uns die Tür und sagt:

»Stellt eure Rucksäcke und Taschen erst einmal hier ab. Wenn die Sonne aufgeht, können wir die Zimmer einteilen und ich zeige euch Bad, Küche, Keller und Garten. Jetzt stellen wir uns erstmal gegenseitig vor, ja?«

Er macht den Anfang, obwohl die meisten von uns ihn kennen. Dann ist Margarete dran. Der Rest unserer Truppe besteht aus den folgenden Personen:

Charles, ein fröhlicher Kerl Mitte Dreißig (wir sollen ihn bitte »Charlie« nennen); Max, ein schüchterner Mittvierziger; Arne, der jüngste von uns – gerade einmal 21! Dann ist da Basil, ein temperamentvoller, junger Typ mit Nasenring, Tattoo und bunten Haaren, sowie Wilko, sein Gegenteil: Graue Schläfen, Hemd und Anzug, prinzipiell eine akkurate, ernsthafte Erscheinung.

Ich, der diese Zeilen zu Papier bringt, befinde mich unter den Genannten. Mehr will ich aus persönlichen Gründen nicht verraten und es tut in der momentanen Situation auch nichts zur Sache. Es reicht zu sagen, dass ich nicht Max bin, denn dessen Anwesenheit überrascht mich. Ich kenne ich flüchtig. Er ist bi, hat das aber lange vor sich und der Welt verheimlicht. Seit Kurzem lebt er von Frau und Kindern getrennt und gehört zu jenen schüchternen Männern, um die sich Giovanni liebevoll kümmert. Sogenannte »Neulinge« in die schwule Lebenswelt einzuführen – und das meine ich nicht sexuell – ist nämlich Giovannis Spezialität.

Wir plaudern Belangloses, bis der Tag anbricht. Im oberen Stockwerk gibt es drei Zimmer, von denen Giovanni eines Margarete zuweist. Das zweite Zimmer erhält Wilko, das dritte teilen sich Max und Charles.

»Keine Sorge, ihr werdet kaum Zeit miteinander im gleichen Raum verbringen müssen«, sagt Giovanni, »außer natürlich, ihr legt es darauf an. Einer von uns sieben muss nachts aufbleiben und oben im Türmchen Wache halten, ob sich Feinde nähern.«

»Wache halten?«

»Türmchen?«

»Feinde?«

Wir sind verwundert und ich denke, es ist eben doch ein bisschen wie im Krieg. Tatsächlich verfügt das Haus über ein kleines Türmchen, aus dem man durch vier Fenster in alle Himmelsrichtungen schauen kann.

»Sollte die Aggression in der Stadt zunehmen und sich ein Mob bilden, ist es durchaus denkbar, dass man sich an mein hiesiges Domizil erinnert und sich an die Verfolgung macht«, meint Giovanni. »Darum müssen wir Wachtposten einteilen, um rechtzeitig gewarnt zu sein.«

»Was machen wir denn in so einem Fall?«, fragt Arne und sein Jungengesicht wirkt besorgt.

»Wir ziehen uns in den Keller zurück«, antwortet Giovanni. »Der ist sehr sicher. Schalldicht, abschließbar und so weiter. Es gibt angeblich sogar einen Geheimtunnel von dort nach draußen in den Wald. Vielleicht findet ihn jemand von uns, solange wir uns hier aufhalten.«

Er wirkt gelassen und gut gelaunt, was von den anderen nicht zu sagen ist. Max, Charles, Margarete und Wilko beziehen ihre Zimmer. Nicht jeder von ihnen hat in der Kürze der Zeit ausreichend Wäsche einpacken können (beunruhigende Nachrichten hatten uns alle zu einer etwas abrupten Flucht aus der Stadt veranlasst) und es wird schnell ausgemacht, sich gegenseitig auszuhelfen.

»Im Garten ist ein Brunnen, da können wir zur Not die Kleider waschen«, sagt Giovanni und führt Basil und Arne zum Dachboden. »Ihr seid noch jung und fit, ihr könnt doch hier oben schlafen?«

Die beiden sind einverstanden.

»Aber wohin mit dir?«, frage ich Giovanni.

Der Hausbesitzer lächelt und sagt, er mache es sich im Erdgeschoss zwischen Flur und Küche bequem.

»Und wenn es warm wird, auch auf der Terrasse«, fügt er hinzu.

Giovanni hat in dem Moment nicht geahnt, welch wahre Worte er da spricht – es wird wirklich sehr warm. Die sommerlichen Temperaturen steigen im Laufe des Tages sprunghaft an. Nachdem sich jeder eingerichtet hat, finden wir uns alle mehr oder weniger leicht bekleidet im Garten wieder und dösen vor uns hin. Die aufregende Nacht hatte uns den Schlaf geraubt und wir holen etwas davon nach.

Giovanni hat nicht gelogen: Die Mauern rund um uns sind wirklich hoch und geben ein Gefühl von Schutz und Abgeschiedenheit. Neben einem kleinen Brunnen gibt es im Garten eine wilde Wiese, einen leicht eingefallenen Pavillon sowie kleine Beete, wo Erdbeeren, Radieschen, Zucchini und Tomaten wachsen. Auf der Terrasse stehen ein langer Tisch und ringsum ein paar Stühle und eine Sitzbank. In einem Schuppen, der sich an der äußersten Ecke des Grundstücks befindet, lagern Gartengeräte und eine alte Hollywoodschaukel.

»Ich kann die Schaukel und den Pavillon reparieren, wenn du willst«, bietet Basil an.

Max erklärt sich bereit, ihm dabei zu helfen.

»Und ich kümmere mich um den Garten«, sagt Margarete. »Ich habe den passenden Hut dafür und aus einem alten Fetzen kann ich leicht eine Schürze machen.«

Der alte Fetzen ist in Wahrheit ein ausgedienter, paillettenbestickter Rüschenrock. Mich amüsiert es, dass Margarete sogar ihren Nähkasten mitgebracht hat. Gerade sitzt sie auf einem Stuhl und liest.

»Bücher hast du auch dabei?«, frage ich. »Clever! Wenn wir länger hier eingesperrt sind, braucht man Ablenkung. Einen Fernseher gibt es nicht und das Kofferradio muss der Batterie wegen geschont werden.«

»Ist nicht meins«, sagt Margarete. »Das Buch hat Arne oben im Dachboden gefunden, als er sein Zeug ablud. Da liegen wohl einige Kinderbücher herum.«

Sie hält es hoch, sodass ich den Titel lesen kann.

»Kinder- und Hausmärchen«, erkenne ich. »Wusste gar nicht, dass Giovanni sowas besitzt.«

Tut er auch nicht, wie es sich herausstellt. Auf den Bücherfund angesprochen, gibt er zu, dass die noch vom Vorbesitzer stammen, der beim Auszug einige Dinge im Speicher liegenließ.

Später, als Charles und Margarete das Abendbrot zubereiten und immer wieder von der schönen Küche schwärmen (sie ist tatsächlich das besterhaltene Zimmer des Hauses und sowohl praktisch wie gemütlich), kommt der Rest unserer Truppe wieder auf das Märchenbuch zu sprechen. Wir sitzen auf der Terrasse und decken den Tisch, während das Buch herumgereicht wird und jeder darin blättert.

»Keiner von uns hat an Bücher gedacht«, sagt Wilko. »Solche Geschichten bieten Ablenkung und Zerstreuung. Ein Glück, dass Arne sie gefunden hat.«

»Ich bin weniger begeistert«, sagt Max. »Ich lese nicht gern. Hörbücher, das wäre was!«

»Außerdem kennt man die meisten Märchen ja«, fügt Basil hinzu. »Sie sind kindlich, spießig und heteronormativ. Von sowas will ich mich nicht ablenken lassen!«

Während wir das schmackhafte Essen genießen, das uns Margarete und Charles zubereitet haben, stellen wir fest, wie anhaltend warm es ist.

»Unsere erste Nacht in unserem Hort wird recht schwül«, warnt Giovanni. »Ehe das Haus die gespeicherte Hitze abgegeben hat und ihr nicht mehr an den Laken klebt, wird es eine Weile dauern. Bestimmt bis Mitternacht.«

»Was machen wir solange?«, fragt Arne.

Giovanni schlägt vor, beim Thema Märchen zu bleiben. Jeder soll in dem Buch blättern und sich eines herauspicken, dass er möglichst schwul nacherzählt.

»Möglichst schwul?«, wiederholt Charles und scherzt: »Wohl ganz nasal und wild gestikulierend?«

»Nein«, lacht Giovanni. »Die Handlung soll umgedeutet werden. Der Held umwirbt keine Prinzessin, sondern einen Prinzen! Weg von der Heteronorm, ganz nach Basils Geschmack.«

Er zwinkert Basil zu und der grinst:

»Dann bitte auch weg mit der Spießigkeit! Es darf ruhig mehr als bloß ein kitschiger Kuss vorkommen. Zur Sache soll es gehen!«

»Aber die Wache im Türmchen«, wirft Arne ein.

Giovanni bleibt gelassen.

»Bis die Sonne untergeht, brauchen wir keinen Wachtposten. Sobald ein Mensch in der Nähe spaziert, wird der Eichelhäher rufen – der ist die Alarmanlage des Waldes und nistet nicht weit von hier. Den ganzen Tag lausche ich schon, ob er schreit.«

Arne ist beeindruckt. Trotzdem kann er sich nicht vorstellen, wie das Märchenerzählen vor sich gehen soll.

»Dann will ich den Anfang machen«, sagt Giovanni, »und gleich das erste Märchen erzählen.«

»Und ich übernehme das zweite«, ruft Basil dazwischen.

»Aber bitte nicht so primitiv, als ob es eine Story für einschlägige Pornoseiten wäre«, bittet Margarete. »Ein bisschen stilvoll darf es bleiben.«

»Gut«, sagt Giovanni. »Dann lasst mich euch willkommen heißen in unserer Erzählrunde. Es war einmal ein großes Reich, welches man das Land der lila Liebeslust nannte. Dort lebte es sich schier märchenhaft. Wunderschöne Schlösser und altehrwürdige Burgen schmückten Berg und Hügel. Breite Straßen führten durch idyllische Dörfchen und stolze Städte. Dichte Wälder boten den Tieren Schutz vor den Jägern und dem Wandersmanne Flucht vor dem Alltagstrott. Grüne Wiesen und mit Wildblumen übersäte Heiden luden zum Spielen und Tummeln ein.

Das schönste aber am Land der lila Liebeslust war, dass dort ein jeder den Menschen lieben durfte, für den sein Herz schlug. Nicht nur Knabe und Mägdelein konnten einander freien, wie überall sonst üblich; nein, ein Bursche durfte ebenso einen anderen Burschen ehelichen, eine Maid um eine andere Maid buhlen. Daher war es keine Seltenheit in jenem Reich, wenn ein Königssohn das Herz des Prinzen aus dem Nachbarland eroberte oder ein Graf nach dem Gliede seines Lakaien gierte.

Weil nun die Menschen im Lande der lila Liebeslust genau wussten, wie gut die Erfüllung fleischlichen Verlangens der Seele tat, nahm auch keiner Anstoß am wollüstigen Wandersmann, der am Waldesrand dem Jäger über die Wade strich, oder am Ritter, der auf seiner Burg fröhlich mit seinem Knappen im Bette raufte. Von solcherlei Begebenheiten wollen die folgenden Märchen erzählen – mal sinnlich und sehnsüchtig, mal frech und fidel, jedoch alle angehäuft mit liebenden lila Lüstlingen.«

Seine Augen glänzen, seine Stimme fesselt uns, die gewählte Ausdrucksweise macht neugierig. Der Märchenabend beginnt!

Der Froschfreier und der eiserne Heinrich

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat und ein jeder Mann stattlich von Gestalt und edel von Sinnen war, lebte eine Königin, deren Kinder waren alle schön. Ihre zwei Töchter hatten langes, wallendes Haar, entzückende Gesichter mit liebreizenden Äuglein und schlanke, zarte Arme. Ihr Sohn, das jüngste ihrer Kinder, war aber noch schöner als sie. Rot wie aufblühende Sommerrosen waren seine Wängelein, seine Augen leuchteten so blau wie Vergissmeinnicht und sein gelocktes Haar schien so hell, dass selbst die Sonne sich verwundern musste, so oft sie ihre Strahlen darin spielen ließ. Die drei Königskinder wuchsen sorglos und in tiefer, geschwisterlicher Liebe zueinander auf und teilten alles Spielzeug und alle Freude, die ihnen im Schlosse ihrer Mutter zur Verfügung stand.

Nahe bei dem Schlosse lag ein dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, lief der Königssohn hinaus und spielte dort allein, denn seine Schwestern waren zu ängstlich, um sich so weit fort von den sicheren Mauern zu entfernen. Manchmal setzte er sich an den Rand des Brunnens und ließ auf dem Wasser ein Schiffchen fahren. Ein andermal badete er seine Füße darin. In jüngster Zeit aber, als er bereits zu einem schönen Jüngling herangewachsen war, rannte er hastig um den Brunnen herum, kletterte mal hinauf und mal hinab und wusste selbst nicht, womit er die Stunden füllen sollte. Die alten Spiele erschienen ihm langweilig und in seiner Brust wuchs ein Sehnen nach neuem Zeitvertreib.

Nun trug es sich zu, dass er einmal seinen Schwestern beim Spiel mit ihren Püppchen zusah. Sie kleideten ihre Porzellanprinzessinnen an und aus, ließen sie in winzigen Kutschen hin- und herfahren oder auf Spielzeugpferdchen reiten. Da sah er abseits eine Puppe liegen, die ihm wohl gefiel. Es war eine Prinzenfigur mit strahlendem Gesicht und dunklem Haar, ausstaffiert mit Spielzeugsäbel und gekleidet in ein fein gearbeitetes Gewand. Die Pluderhose glänzte von Gold, der Gansbauch war purpurrot und der Duttenkragen von reinstem Weiß. Der Königssohn nahm diese Puppe heimlich an sich, er wusste nicht warum, und lief damit zu dem Brunnen. In einem letzten Anflug von Kinderspiel setzte er die Figur auf den Brunnenrand, verneigte sich vor ihr und stellte sich vor und tat alles in allem so, als säße ein echter Prinz vor ihm, mit dem er ein Hofgespräch führen würde. Dem Königssohn gefiel es, nicht in Gesellschaft seiner Schwestern, sondern in der eines Jünglings zu sein, und er nahm das Püppchen in die Hand, warf es hinauf in die Luft und fing es wieder auf. Er behielt das Prinzchen und es wurde ihm sein liebstes Spielzeug, wenngleich er niemandem etwas davon verriet.

Eines Tages wusste er nichts mehr, was er dem Püppchen anvertrauen konnte, da fiel ihm ein:

»Ich möchte doch mal die Tanzschritte üben, die der Zeremonienmeister mir beigebracht hat, und will dabei so stolz und herrlich aussehen wie die Prinzenpuppe.«

Also tanzte er anmutig um den Brunnen herum und bald tanzte er gar mit dem Püppchen in der Hand. Und wie er sich vorstellte, er würde auf einem Ball mit einem echten Prinzen tanzen, klopfte ihm das Herz wilde und er wurde kühn und küsste das Püppchen auf den Mund. Zwar gefiel ihm das Spiel, aber zugleich wurde ihm der Kopf rot und er schämte sich dieser Albernheit. Obschon niemand ihn bei seinem Kuss gesehen hatte, ließ ihn die Scham aufbrausen und der Königssohn stieß die Puppe zornig von sich, indem er rief:

»Weiche von mir, solch Betragen ziemt sich nicht für meinesgleichen!«

Die Prinzenpuppe fiel jedoch nicht auf die Erde, sondern geradewegs ins Wasser des Brunnens hinein. Der Königssohn folgte ihr mit den Augen nach, aber die Puppe verschwand, und der Brunnen war so tief, dass man keinen Grund erkennen konnte.

»Ach je«, seufzte der Königssohn, »nun habe ich das Prinzchen in die Untiefe gestoßen und niemand vermag es zu retten!«

Seine Scham wandelte sich in Betrübnis und trotz seines Alters – ohne Weiteres hätte er den Thron besteigen können, sollte ein Trauerfall im Königsschloss ihn dazu veranlassen – begann er zu weinen. Der Tanz mit Prinzen, die Sehnsucht nach einem Kuss, die hitzige Abwehr und der Verlust seines Spielzeugs brachten seine Sinne durcheinander und verengten ihm das junge Herz. Er schluchzte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Wie der Königssohn klagte und jammerte und nicht wusste, wie er damit aufhören sollte, da rief ihm eine tiefe Stimme freundlich zu:

»Was hast du, liebster Königssohn? Du weinst ja, dass sich ein Stein erbarmen möge.«

Er sah um sich, woher die Stimme käme, da erblickte er an dem Brunnen eine Gestalt, wie sie ihm noch nie zuvor begegnet war. Es war ein Mann, dessen Haut im Sonnenlicht ganz grün schimmerte. Langes, wirres Haar hing ihm vom Haupt und reichte bis zum Boden, das meiste seines Leibes verdeckend. Zwischen den Fußzehen und den Fingern hatte er grüne Häutchen und sein Kopf mit den großen Augen und dem breiten Mund war eher der eines Frosches als eines Menschen.

»Was bist du?«, fragte der Königssohn. »Grün glänzt du, tief quakt deine Stimme und viele dunkle Wassergräser finden sich in deinem Haar. Ein Krötengespenst? Ein Unkendämon?«

Der Froschmann aber lachte nur und erwiderte mit tiefer Stimme:

»Ich bin der Bewohner dieses Brunnens, wo du so gerne spielst. Ich habe dich heranwachsen sehen von einem Kinde zu einem schönen Jüngling, und ein schöner Jüngling darf doch nicht weinen. Was ist geschehen?«

Der Königssohn, obgleich die lieben Worte von einem Ungetüm stammten, fühlte sich geschmeichelt und fasste Vertrauen zu dem Fremden. Er erzählte von dem Püppchen und war nicht gering erfreut, als der Froschmann sprach:

»Ich kann wohl Rat schaffen und dir dein Prinzchen wieder heraufholen. Doch versprichst du mir, hernach mit mir ein neues Spiel zu spielen?«

Der Königssohn willigte bedenkenlos ein und hätte dem Froschmann wohl noch Edelsteine, Perlen oder seine goldene Krone versprochen, wenn nur seine Schwestern davor bewahrt blieben, vom Verbleib ihrer Puppe zu erfahren. Der Froschmann, nachdem er die Zusage erhalten hatte, hockte sich an den Brunnenrand und sprang ins Wasser. Über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Puppe in den Händen und reichte sie dem Königssohn. Dieser nahm sie dankbar an und dabei berührten seine zarten Finger die kalten Glieder des Froschmanns.

»Glitschig fühlst du dich an, Wasserpatscher«, entfuhr es dem Königssohn, doch er meinte das nicht böse.

Der Froschmann erwiderte:

»Zart fühlst du dich an, schöner Jüngling.«

Und er lächelte, jedenfalls glaubte das der Königssohn, weil sein Maul breiter und breiter wurde.

»Deine Prinzenpuppe hast du zurück, doch wüsste ich bessere Spiele für dich als sie hinauf in die Höhe zu werfen und sie wieder aufzufangen.«

»Ein schöneres Spiel? Was denn für eines?«, fragte der Königssohn.

»Komm ein bisschen näher zu mir an den Brunnenrand, ich will dir’s schon zeigen.«

»Nun sag schon!«

»Nur wenn du ganz nah zu mir kommst.«

»Etwa so?«

»Ja, genau so.«

Da standen sie nun ganz nahe beieinander, der Froschmann über den Brunnenrand gelehnt und sein frischer Duft von klarem Wasser und grünem, feuchten Moos drang dem Königssohn in die Nase.

»Und nun?«

»Nun nehme ich dich in die Hand.«

Und der Froschmann griff sacht an die Pluderhose, öffnete einen Knopf und einen zweiten und der Königssohn fühlte die nassen, kühlen Schwimmfinger auf seiner nackten Haut. Er wollte zunächst zurückweichen, blieb aber letztlich stehen.

»Gib dich mir ganz in meine Hand«, bat der Froschmann.

»Ich trau mich nicht«, stotterte der Königssohn. »Du bist so glibberig, so schleimig, so feucht!«

»Ja, das bin ich. Und nun bist du auch ein bisschen glibberig und schleimig und feucht, nicht wahr?«

Der Königssohn nickte, denn die Schwimmfinger waren derart abenteuerlich, dass es ihm die Stimme nahm.

»Nun spiele ich mit dir«, quakte der Froschmann.

»Wie? Etwa so?«, hauchte der Königssohn.

»Ja, genau so.«

Und der Froschmann spielte am Königssohn, der ihn gern gewähren ließ und verzückt war von diesem neuen Spiel, das seine Sinne auf völlig neue Weise betörte. Am Ende war der Jüngling viel glibberiger und schleimiger und feuchter als der Froschmann, aber er störte sich nicht daran und sprach:

»Das war schön! Tu das noch einmal!«

»Wir wollen dieses Spiel morgen wiederholen«, entgegnete der Froschmann. »Du kommst an meinen Brunnen und ich greife mit meinen glitschigen, kühlen Fingern zu, bis es nass wird auf deiner nackten Haut. Doch will ich mit dir speisen!«

Begierig, das Spiel noch einmal erleben zu dürfen, erklärte sich der Königssohn damit einverstanden, nahm seine Prinzenpuppe und sagte dem Froschmann artig »Auf Wiedersehen«. Der kletterte zurück ins Brunnenwasser und mit einem neuen, fröhlichen Schlagen in der Brust kehrte der Königssohn zum Schlosse zurück. Dort trocknete er das Püppchen, legte es ins Spielzimmer seiner Schwestern und ging zu Bett.

Aber ach! Wie unstet ist der Sinn eines heranwachsenden Jünglings und wie wechselhaft sein Gemüt. Des Morgens erwachte der Königssohn mit übler Laune. Unfreundlich sprach er mit den Dienern, die Gesellschaft der Schwestern mied er und argwöhnisch schaute er aus den Schlossfenstern gen Wald. Sollte er wirklich zum Brunnen gehen und sich auf einen Froschmann einlassen, der so anders war als die feinen Herren, anders auch als das Porzellanprinzchen? Das Spiel hatte ihm, dem Königssohn, zwar Freude bereitet, aber er zweifelte an der Würde solchen Benehmens.

»Nein, ich werde jenen Wasserpatscher nicht besuchen und den Brunnen fortan meiden«, versprach er sich fest. »Jenes Erlebnis bleibt besser einmalig!«

Doch kaum hatte er diesen Schwur ausgesprochen, drang es von ferne an sein Ohr:

»Königssohn, o jüngster,

such mich auf!

Weißt du nicht, wie dir gefiel

am Brunnen unser schönes Spiel?«

Die tiefe, quakende Stimme erkannte er sofort und ein Schauder ergriff ihn. Er brauchte nicht erst an sich herabzublicken, denn er spürte schnell, wie heftig sein Leib sich veränderte. Er setzte sich und all die herrlichen Gefühle des Vortages kamen ihm in Erinnerung. Schön war es am Brunnen gewesen, verwirrend und reizvoll, sich in die Hände eines fremden, grünlichen Wesens zu geben. Schon wollte der Königssohn versuchen, mit seinen eigenen zarten Fingern die Knöpfe zu lösen und auf seiner nackten Haut spielen zu lassen, als seine Mutter das Gemach betrat, sich ihres Sohnes zu erkundigen.

»Was ist mit dir los, mein lieber Heinrich?«, klagte sie. »Du ziehst dich zurück, meidest deine Schwestern und sitzest auf deinem Bett wie angenagelt! Du wirst ja ganz rot, mein lieber Heinrich.«

Die gute Königin wusste ja nicht um den Zustand ihres Sohnes und dass es ihm schlicht nicht möglich war aufzustehen, ohne sich bloßzustellen. Sie fühlte seine Stirn mit der Hand, gab ihm einen mütterlichen Kuss auf die Wange und ermutigte ihn, die Laune zu bessern, denn am Abend sollte es seine Lieblingsspeise geben. Sobald sie aber sein Gemach verlassen hatte, schimpfte der Königssohn über sich selbst und auch über den Froschmann, denn es ärgerte ihn fürchterlich, dass allein der Gedanke an den Vortag seinen Leib derart willenlos werden ließ. Er bedachte sich eine Zeit und glaubte schließlich, eine Lösung für seinen peinlichen Zustand zu haben. Er lief in den Schlosskeller zu den Handwerkern, suchte den Schmied auf und sprach:

»Fertige mir ein eisernes Band an und lege es um die Wurzel meines Schaftes, auf dass er sich nicht mehr gegen meinen Willen regen kann!«

Seine zarten Finger knöpften die Pluderhose auf, die rauen Finger des Schmiedes nahmen Maß und bereits am selben Abend trug der Königssohn ein schweres eisernes Band um seinen Schaft, das selbigen schlaff hielt. Zwar drückte es und zwickte ihn, aber er wollte das gern ertragen, wenn er dafür nur nicht mehr in eine peinliche Lage geraten wollte.

Des Abends, als er sich mit der Königin, den Schwestern und den Hofleuten zur Tafel gesetzt hatte und von seinem goldenen Teller aß, da schallte es »plitsch, platsch« durch die Schlosshallen, als ob jemand regennass die Marmorstufen heraufgestiegen käme. Die Schritte kamen näher und endlich klopfte jemand an die Tür und rief mit quakender, dunkler Stimme:

»Königssohn, o jüngster,

mach mir auf!

Weißt du nicht, wie dir gefiel

am Brunnen unser schönes Spiel?«

Da wurde es dem Jüngling wieder heiß unter den Wangen und das eiserne Band spannte und drückte stärker denn zuvor. Sein Schaft regte sich gegen seinen Willen und er konnte sich nicht von der Tafel erheben. Seine Mutter sorgte sich um ihn und fragte, was vor sich gehe.

»Ach Mutter«, beichtete da der Königssohn, »vor der Tür steht ein garstiges Ungetüm.«

»Etwa ein Riese, der dich fressen will?«

»Nein, ein Wasserpatscher ist’s, der mit mir gestern am Brunnen spielte und sich für seine Gesellschaft erbat, mit mir speisen zu dürfen.«

Indem klopfte es ein zweites Mal und die Königin, die sehr viel auf gutes Benehmen hielt, meinte:

»Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Wir wollen den Gast hereinbitten und er soll mit dir von deinem goldenen Teller essen.«

Die Diener öffneten die Tür und der grüne Froschmann trat herein. Er verbeugte sich vor der Königin und den Schwestern und bewegte sich dabei höfisch und grazil, sodass die Frauen ganz angetan kicherten. Der Froschmann setzte sich dem Königssohn gegenüber und bat:

»Nun schiebe mir dein Tellerlein näher, damit wir zusammen davon essen.«

Dem Königssohn blieb nichts anderes übrig, als selbiges zu tun, und so speisten sie zusammen. Der Froschmann ging geschickt mit dem Besteck um und ließ sich die Gerichte gut schmecken. Die Hofleute duldeten das fremdartige Wesen, weil es sich seiner Hässlichkeit zum Trotz vornehm zu geben wusste. Der Königssohn aber saß da und schaute zu, wie ein köstliches Mahl nach dem anderen in dem breiten Maul verschwand, und er konnte nicht umhin zu überlegen, welches Spiel er heute wohl am Brunnen verpasst haben mochte. Darüber vergaß er das eiserne Band um seinen Schaft und eng wurde es in seiner Pluderhose. Lediglich seine Scham gebot ihm, sich nichts anmerken zu lassen. Nachdem der letzte Gang verspeist war, säuberte der Froschmann sein Maul, erhob sich und verbeugte sich vor den Anwesenden.

»Das Mahl mundete mir sehr, verehrte Königin, und ich freue mich darauf, Euch und Euren Kindern gleich morgen um dieselbe Zeit wieder Gesellschaft zu leisten. Ich möchte nämlich um Euren schönen Sohn freien.«

Keine Antwort abwartend verließ er den Saal und das Schloss. Der Königssohn war von den Worten aber derart bestürzt, dass er Hals über Kopf in sein Gemach lief, sich aufs Bett warf und sich ans Ende der Welt wünschte. Von einem Froschmann umworben zu werden, der so gar nicht wie die hübsche Prinzenpuppe ausschaute, rief tiefe Abscheu in ihm hervor, und nimmer wollte er sich vor anderen mit einem grünen Ungetüm sehen lassen. Und wie er im Bette lag und schluchzte, ward ihm bewusst, wie aufrecht sein Schaft war und nach wie vor gegen das eiserne Band drückte, was ungemein schmerzte. Da nahm er das weiche Kissen und drückte seinen Leib hinein, immer und immer wieder, und spürte dabei wohlige Heilung, beinahe wie beim Spiele mit dem Froschmann. Und der Königssohn kam nicht umhin, an ihn zu denken, und eigentümliche Bilder entstanden in seinem Kopf. Das Kissen wurde zum Froschmann und die weichen Federn waren das breite, warme Maul, welches nun ebenso abenteuerlich wie seine Glitschfinger auf der nackten Haut spielte. Es wollte nicht lange dauern, bis das Kissen glibberig, schleimig und feucht war, das eiserne Band nicht mehr drückte und der Schmerz nachließ. So fiel der Königssohn in tiefen Schlaf.

Am folgenden Tag bedachte er sich und entschied, sich von dem Froschmann nicht locken zu lassen. Er lief zum zweiten Male zum Schmied und forderte ein weiteres eisernes Band, welches er um die Schaftspitze legen wollte, damit jene sich nicht aufrichten konnte. Zum zweiten Male knöpften seine zarten Finger die Pluderhose auf und die rauen Finger des Schmiedes nahmen Maß an jener empfindlichen Stelle. Bereits am Abend trug der Königssohn zwei schwere eiserne Bänder, um sich zur Sittlichkeit zu zwingen. Das erste Band spürte er kaum noch, das zweite jedoch presste gar kalt und dumpf. Der Königssohn ertrug dies tapfer und glaubte, kein Wort des Wasserpatschers könne noch etwas in ihm bewirken.

Zum Abendmahl saß er wieder mit der Königin, den Schwestern und den Hofleuten an der reich gedeckten Tafel und trank aus seinem goldenen Becher, und wieder schallte es »plitsch, platsch« durch die Schlosshallen. Der Froschmann stand vor der Türe, klopfte daran und quakte mit seiner dunklen Stimme:

»Königssohn, o jüngster,

mach mir auf!

Weißt du nicht, wie dir gefiel

am Brunnen unser schönes Spiel?«

Dem Jüngling glühten die Wangen wie am Abend zuvor, und die eisernen Bänder spannten sogar stärker. Er konnte sich beim besten Willen nicht von der Tafel erheben und musste sitzen bleiben. Die Königin hingegen sprach:

»Man führe den Freier herein und gebe ihm denselben Platz wie gestern, denn es ziemt sich nicht, einen Spielgefährten abzuweisen.«

Die Diener taten wie geheißen und der grüne Froschmann verbeugte sich, einen angenehmen Abend wünschend. Zum Königssohn sagte er freundlich:

»Nun gieße frischen Wein in deinen goldenen Becher und wir wollen beide daraus trinken.«

Der Königssohn gehorchte, und so schlürften sie gemeinsam köstlichsten Wein. Man sah des Froschmanns grüne Finger um den Becher greifen und der Königssohn konnte sich des Gedankens nicht erwehren, zu welch anderen Spielen eben jene kühlen, nassen Glitschglieder fähig sein mochten. Darüber vergaß er seine eisernen Bänder und alles regte sich und richtete sich auf innerhalb seiner Pluderhose. Er war kaum fähig, sich nichts anmerken zu lassen. Nachdem der letzte Umtrunk getan war, erhob sich der Froschmann und verbeugte sich vor den Hofleuten.

»Ihr habt in Eurem Schlosse den besten Wein, doch am köstlichsten schmeckt der Anblick Eures anmutigen Sohnes, Frau Königin«, lobte er. »Auch morgen werde ich Euch und Euren Kindern um dieselbe Zeit Gesellschaft leisten. Der schöne Königssohn hat mit mir gespeist und hat mit mir getrunken, was die Hoffnung auf ein glückliches Ende meiner Freite stärkt.«

Er ging. Der Königssohn sah ihm verwirrt nach und senkte dann den Kopf. Der Froschmann hatte fein gesprochen und die Worte gut gewählt, sodass er seinen Bemühungen nichts entgegenzusetzen hatte. Darüber hinaus duldeten seine Mutter und Schwestern dieses fremde Wesen ohne Widerworte und der Königssohn fühlte sich mit der Entscheidung, was zu tun sei, vollends allein gelassen. Männlicher Stolz, der dem Heranwachsenden bereits in der Brust schwoll, hinderte ihn jedoch daran, sich bei den Frauen Hilfe und Rat zu ersuchen. Mit den Händen die Mitte seiner Hose bedeckend, entfernte er sich vom Saal und zog sich in sein Gemach zurück, wo er sich in die warmen Decken hüllte und sich einbildete, es wären die Arme und Beine des Froschmanns, die ihn da umschlangen. Fast fühlte er die kalten Glitschfinger auf seiner nackten Haut und meinte, sie würden über seinen Rücken streicheln, hinab zu einem Flecken, den er selbst noch nie derart sanft berührt hatte, weil er abseits lag von allen anderen seiner Stellen. Aber gerade darum bereitete ihm dort die Berührung wohlige Schauer, und schon bald wurden Königssohn und Bettdecke glibberig, schleimig und feucht.

Am dritten Morgen ärgerte sich der schöne Jüngling, sich solchen Träumereien hingegeben zu haben. Er fand sich abermals beim Schmied ein und sprach:

»Die bisherigen Bänder tun ihre Aufgabe nicht zufriedenstellend. Zwar drücken sie schwer und lassen alles an Ort und Stelle, doch abends verlieren sie ihre Macht und das Eisen ist ebenso schwach wie mein Wille. Weißt du nicht einen Rat?«

Der Schmied meinte daraufhin, dass ein drittes Band helfen möge, welches er eng und fest um die Hoden legen wollte. Er machte sich gleich an die Arbeit, nahm mit seinen rauen Fingern das rechte Maß und fertigte, was er dem Königssohn versprochen. Und wahrhaftig: Kaum war das dritte Band umgelegt, fühlte der schöne Jüngling, wie alles an ihm schwer herabhing. Keine Kraft der Welt könnte es gegen seinen Willen schaffen, den gefangenen Schaft wieder aufzurichten.

»Ein eiserner Heinrich will ich nun sein«, sprach der Königssohn, »den niemand brechen kann. Ich danke dir, Schmied.«

Als nun am Abend allesamt an der königlichen Tafel saßen und den Froschmann empfingen, schoss dem schönen Jüngling keine Hitze in die Stirn, seine Wangen glühten nicht und er konnte sich ohne Schwierigkeiten von seinem Stuhl erheben, wann immer es ihm danach gelüstete. Nach Speis und Trank verneigte sich der grüne Gast und bat:

»Ich habe mich satt gegessen und getrunken und bin nun müde. Erlaubt Eurem Sohne, hochverehrte Königin, mich in sein Gemach zu führen. Dort soll er sein seidenes Bett zurechtmachen, da wollen wir uns schlafen legen.«

Der Königssohn machte ein bitterböses Gesicht und erwiderte:

»Dieser kalte Wasserpatscher soll nicht in meinem reinen Bettlein schlafen! Hatte er an den vergangenen Abenden wohl noch Macht über mich, will ich heute nach meinem eigenen Willen entscheiden und diesen Freier abweisen!«

Und er stampfte mit dem Fuß auf wie ein kleines, unartiges Kind. Seine Mutter aber ward darüber zornig und sprach:

»Wer dir geholfen hat, als du einsam am Brunnen dich nicht zu beschäftigen wusstest, und dir ein treuer Spielkamerad war, den sollst du hernach nicht verachten!«

Sie nickte dem Froschmann freundlich zu und gab somit ihre Erlaubnis, dass beide Männer sich zurückziehen durften. In dem Gemach wies der Königssohn dem grünen Gast eine Ecke zu und legte sich selbst auf die warmen Decken. Der Froschmann begehrte jedoch, ebenfalls ins Bett zu kommen und drohte, es der Mutter zu verraten, würde der Königssohn es ihm verwehren. Grollend ließ er also den grünen Gast zu sich ins Bett.

»Willst du heute nicht spielen, wie wir es am Brunnen taten?«, fragte der Froschmann sacht.

»Ich bin müde, ich will schlafen«, entgegnete der Königssohn.

»Magst du meine Finger nicht mehr?«, fragte der Froschmann und streichelte dem schönen Jüngling über die nackte Haut. »Willst du nicht noch einmal so glibberig, schleimig und feucht werden wie ich?«

Er nahm die Hand des Königssohns und führte dessen zarte Finger über seine grüne, kühle Haut. Unter der Führung des Froschmanns glitt der Königssohn mit den Fingerspitzen über das breite Maul, durch die wirren Haarsträhnen, die glitschigen Arme hinab, entlang der Brust und des Bauchs. Ein tiefes Quaken entfuhr dem grünen Gast und zeigte, wie sehr ihm dieses Spiel gefiel. Da wuchs die Neugierde in dem schönen Jüngling, wie es wohl bei dem Froschmann zwischen den Beingliedern aussehen möge. Wie er aber das lange Haar, welches bisher eben jenen Flecken verdeckt hatte, zur Seite schob, erschrak er fürchterlich, denn dort hatte der Froschmann nichts als eine hässliche Kloake.

»Hab keine Angst und keinen Ekel«, bemühte sich der Froschmann den Königssohn zu beruhigen, »diese Ausstattung gehört zu uns Fröschen wie das Quaken und die grüne Haut. Magst du die Stelle nicht einmal berühren, ob sie auch glibberig, schleimig und feucht werden kann?«

Er nahm die zarte Hand des Jünglings und wollte sie an die Kloake führen, doch der Königssohn zierte sich und weigerte sich eisern, dorthin zu fassen. Das ergrimmte den Froschmann und er drohte, auch diese Ungastlichkeit der Mutter zu verraten. Das erboste wiederum den Königssohn und in seiner Wut rief er:

»Dann hab deinen Willen und sieh, was du davon hast!« Und er schlug mit der Faust gewaltsam und mit allen Kräften wider die Kloake. »Nun wirst du wohl Ruhe geben, du garstiger Wasserpatscher!«

Er wandte sich von dem grünen Gast ab, denn obgleich er den Schlag nicht bereute, mochte er das schmerzverzerrte Gesicht des Froschmanns nicht ansehen. Als aber gar kein Schmerzschrei ertönte und es überhaupt ganz still wurde, sorgte sich der Königssohn und drehte sich doch noch einmal zu seinem Gast herum. Dort lag aber kein Froschmann mehr auf dem Bette, sondern ein stattlicher, junger Mann mit dunklem Haar und schmucken Gewändern. Der lächelte ihm freundlich zu, blickte ihn mit liebevollen Augen an und erzählte:

»Hab keine Scheu vor mir, Königssohn, denn ich bin der Froschmann gewesen, der um dich gefreit hat. Ich bin ein Königssohn wie du, doch war ich ein arger Herumtreiber und hatte versucht, den Sohn einer Hexe gegen seinen Willen zu verführen. Zur Strafe hatte sie mich in einen Froschmann verwandelt, der tief im Brunnen hausen musste. Nur du allein hast mich davon erlösen können. Wenn ich dir zum Dank auf ewig ein lieber Geselle und Gemahl sein darf, so will ich das gern tun und fortan jede Nacht das Bett mit dir teilen.«

Der schöne Jüngling besah sich den Fremden und wollte zunächst nicht glauben, dass er der Froschmann gewesen. Doch die tiefe Stimme klang ebenso fein in seinen Ohren und die dünnen Finger, nun nicht mehr grün und vollends ohne Häutchen dazwischen, griffen ebenso sacht nach seiner Pluderhose und lösten erst einen, dann zwei Knöpfe. Da sank der Königssohn zu dem Erlösten hinab, ihre Lippen trafen zusammen und wo sie sich berührten, entstand ein langer, zärtlicher Kuss voller Liebe und Zuneigung.

Ihre Arme schlangen sich umeinander, ihre Hände streichelten sich gegenseitig und ein Kleidungsstück ums andere fiel vom Bette herab. Wie der Fremde ganz nackend war, erkannte der Königssohn, dass es die hässliche Kloake nicht mehr gab und an deren Stelle alles gesund und aufrecht stand, wie es sich für einen Mann gehörte. Das freute den Königssohn ungemein und sie begannen, im Gemach zu spielen wie einst am Brunnen, und das Spiel wurde munterer und wilder und brachte das ganze Bett zum Wackeln. Mit großer Hingabe kosteten der Königssohn den mächtigen Schaft des Erlösten und berauschte sich an dem würzigen Geruch, den jener ausströmte. Der Fremde selbst glitt mit seiner Zunge den Rücken hinab, vergrub sie dort, wo er endete, und schmeichelte dem abseits gelegenen Flecken, bis der Jüngling vor Verzücken laut wimmern musste. Wie sie einander verwöhnten, fand der Erlöste die drei eisernen Bänder, fragte nach ihrem Zwecke und meinte, nachdem er alles erfahren:

»Gleich morgen früh sollst du zum Schmied eilen, damit er dir dieses Gefängnis wieder abnehme. Sie stören unser Beisammensein gewaltig.«

Solange die Bänder die Vollendung des Spieles behinderten, blieb dem Fremden nichts weiter übrig, als seinen Retter zu bewundern. Seiner Kleider entledigt, sah man nun erst, wie stattlich und schön er war und wohl jeder hätte ihn gern zum Freund und Gefährten gehabt. Voller Ungeduld warteten sie auf den nächsten Morgen, und als der endlich kam, lief der Königssohn schnurstracks zum Schmied. Ehe er ihn aber erreichen konnte, traf er auf seine Mutter, die sogleich zu wissen begehrte, was die Eile bedeute. Um sie nicht zu beschämen, verschwieg der brave Sohn die Einzelheiten und berichtete ihr lediglich, dass der Froschmann seine wahre Gestalt zurückerhalten habe. Da schlug die Mutter vor Staunen die Hände über den Kopf zusammen, besann sich aber schnell und sprach dann:

»Ich hörte über Boten aus dem Nachbarreich vom Schicksal eines verschwundenen Prinzen. Das mag wohl dein Gast sein. Wenn er es aber ist, muss ich ihn schleunigst sprechen.«

Sie nahm den Sohn an die Hand und lief mit ihm zurück zu dessen Gemach. Tatsächlich erkannte sie in dem Gast den verschollenen Thronfolger des Nachbarreiches und musste eine unangenehme Pflicht tun: Sie brachte ihm die Nachricht, dass der Vater des einstigen Froschmanns todkrank läge und sich grämte, seinen einzigen Sohn vor seinem Ende nicht mehr sehen zu können. Da löste der Gast die Hand vom Königssohn und sprach zu ihm:

»Ich muss fort in meines Vaters Schloss und dich verlassen, denn vielleicht kann die Kunde über meine Erlösung sein Leben retten. Doch lass mich dir einen Ring zu meinem Andenken geben. Sobald ich die rechten Vorkehrungen in meinem Reich getroffen habe, komme ich wieder und hole dich heim, und wir werden miteinander noch viele Wonnen teilen.«

Da zog er sich an und ritt fort. Mit Wehmut sah ihm der Königssohn hinterher und die Mutter wusste sonst keinen Trost, außer mit ihm die Kisten zu packen, die er zur Aussteuer mitführen sollte. Während sie damit beschäftigt waren, langte der erlöste Prinz bei seinem Vater an. Dieser war wirklich sterbenskrank und dem Tode nahe. Der König sprach zu seinem Sohne:

»Wohl weiß ich von deinen Vorlieben, werter Sohn, und dass eben jene dazu führten, dass du mir beinahe verloren gingst. Du vergnügst dich mit anderen Männern in fremden Betten, und auch wenn mir dies missfällt, weil sich solch Verhalten nicht ziemt, so bin ich froh, dich vor meinem Ende noch einmal zu sehen. Versprich mir hier an meinem Sterbebette, dich nach meinem Willen mit einer Frau zu verheiraten, damit das Volk – wie es sich gehört – eine Königin hat. So kann keine sinnliche Wonne mehr zu weiterem Verderben führen.«

Der Prinz war ob des Sterbens seines Vaters so betrübt, dass er sich gar nicht bedachte, sondern gleich erwiderte:

»Ja, lieber Vater, was Euer letzter Wille ist, soll geschehen.«

»Darüber freue ich mich«, sagte der alte König, »und vermache dir meinen schwarzen Panter, der mir ein weiser Ratgeber war. Er soll darauf achten, dass du dein Versprechen nicht vergisst.«

Daraufhin schloss der König zufrieden die Augen und starb. Als nun der Prinz zum König ausgerufen und die Trauerzeit verflossen war, musste er das Versprechen halten, welches er seinem Vater gegeben hatte. Obwohl es ihn zutiefst traurig stimmte, seinen Thronsaal, seine Gemächer und sein Bett mit einer Frau teilen zu müssen, ließ er um eine Königstochter aus einem fernen Land werben, und sie ward ihm auch zugesagt. Nachdem dies über Boten unserem Königssohn zu Ohren kam, grämte er sich über die Untreue seines Freiers so sehr, dass er fast verging. Sollte er etwa umsonst auf seiner Kiste gesessen und der Abholung geharrt haben? Da sprach seine Mutter zu ihm:

»Liebstes Kind, sei nicht traurig! Was du dir wünschest, das sollst du haben.«

Der Königssohn bedachte sich einen Augenblick, dann sprach er:

»Liebste Mutter, ich wünsche mir elf Jünglinge, von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich.«

Sprach die Mutter:

»Wenn’s möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden. Ich werde in den umliegenden Dörfern und Städten nach ihnen suchen.«

Und sie zog los, bis sie elf Jünglinge gefunden hatte, die ihrem Sohne von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich waren. Die Schwestern nähten derweil zwölf ihrer schönsten Gewänder um, damit sie ihrem Bruder passen sollten. Es waren schöne Kleider in den Farben von Gold und Silber, gefertigt aus Seide und Samt, wie sie hohe Damen beim Tanzball trugen. Der arme Königssohn konnte sich bei den Schwestern nicht genug bedanken, doch die lächelten freundlich und übten ihm zuliebe gern diesen Verzicht. Als der Königssohn von ihnen einen Eid verlangte, niemandem etwas von den Gewändern zu verraten, bedachten sie sich nicht lange und schworen bereitwillig. Als die Mutter nun mit den elf Jünglingen wiederkehrte, ließ der Königssohn sie alle in die Frauenkleider steigen, ihre Lippen rot bemalen und ihre Locken hübsch frisieren. Er selbst zog das zwölfte Gewand an, schmückte sich mit Kette und Reifen, rötete seine Lippen und steckte sein Haar mit glitzernden Bändern zusammen.

»Nun, Mutter, sag, wie wir aussehen.«

Da sprach die Mutter staunend:

»Du siehst aus wie eine hohe und schöne Tänzerin, die ihre Gefährtinnen zum Ball eingeladen hat.«

»Und ihr, meine lieben Schwestern, was sagt ihr?«

»Kein Mann wird je erkennen, dass ihr keine Damen seid«, versicherten beide.

Der Königssohn war es zufrieden, nahm von seiner Mutter und den zwei Schwestern Abschied und ritt mit den elf Jünglingen an den Hof seines ehemaligen Freiers, den er so sehr liebte. Unterwegs betrachteten die Jünglinge einander unentwegt, denn sie waren erstaunt darüber, wie weiblich und elegant sie wirkten. Das Samt und die Seide gefiel ihnen auf ihrer hellen Haut und die engen Strümpfe schmeichelten ihren Schenkeln, sodass sinnliche Wonne in ihnen aufkeimte.

»Wir sind Herren und Damen zugleich«, sagten sie und fanden den Gedanken sehr betörend. Sie strichen sich gegenseitig über die Gewänder und über die Strümpfe und kicherten: »Welch Glück, dass die Königstöchter die Kleider recht weit geschnitten haben, denn der Stoff streichelt unsere Leiber so zärtlich während des Rittes, dass unsere Schafte sich emporrecken wollen und weit abstehen.«

»Hält dies denn das Unterhöschen aus?«, fragte einer, besorgt um sein Kostüm.

Der Königssohn antwortete:

»Oh ja, meine Schwestern wählen stets beste Stoffe.«

Dermaßen erregt waren die elf Jünglinge, dass sie sich bei einer Rast gegenseitig unter die Gewänder fassten und sich am Gefühl erfreuten, das der feine Stoff hervorrief. Sie küssten und streichelten einander, ohne sich auszuziehen, um den neuen Reiz gänzlich auszukosten. Daher dauerte es nicht lange, bis die Jünglinge in ihren Frauengewändern den Gipfel ihres Rausches erreichten und ein lautes, kicherndes Gestöhn durch den Wald schallte. Der Königssohn tat als einziger nicht mit, denn sein Herz war zu betrübt und die eisernen Bänder zu schwer. Er sprach aber freundlich zu den anderen:

»Mich erleichtert, dass ihr euch in euren Gewändern so wohlfühlt, Freunde, denn wir werden sie oft und lange tragen müssen.«

»Das soll uns wiederum eine Wonne sein«, antwortete einer der Jünglinge, »denn wir spüren, wie du siehst, einen aufregenden Reiz dabei, als Männer Frauengewänder zu tragen, die so anders sind und uns so weich umhüllen.«

So gelangten sie, ohne dass man ihre abstehenden Schafte sehen konnte, an den Hof des jungen Königs und stellten sich als Frau Heinrich und ihre Gesellinnen vor. Da fragte der Königssohn mit verstellter, hoher Stimme, ob der neue Herrscher sie nicht als Tänzerinnen in den Dienst nehmen wolle. Der König sah ihn an und erkannte ihn in den Frauengewändern nicht. Weil sie aber alle gleichermaßen schöne Frauen zu sein schienen und er für seine Ritter und Höflinge noch keine Unterhaltung für festliche Gelage zu bieten hatte, sprach er ja, er wolle sie gerne als Tänzerinnen aufnehmen. Und so wurden sie die zwölf Balldamen des Hofes.

Der junge König aber vergaß, den schwarzen Panter zu fragen, den er von seinem Vater geerbt hatte. Das war ein wunderliches Katzenwesen, denn es wusste alles Verborgene und Heimliche und konnte dies seinem Herrn in menschlicher Sprache verraten. Es trug sich zu, dass er eines Abends zum König kam, ihm um die Waden schlich und schnurrte:

»Du meinst, du hättest da zwölf Tänzerinnen?«

»Ja«, sagte der König, »zwölf Tänzerinnen sind es und sie gefallen meinem Hofstaat gar sehr. Weil ich sie wählte, sind alle mit mir als ihren Herrscher zufrieden.«

Sprach der Panter weiter und in seinen Augen flackerte es:

»Du irrst dich, das sind zwölf Jünglinge!«

Antwortete der König:

»Das ist nimmermehr wahr, wie willst du mir das beweisen?«

»Oh, lass nur wie jeden Abend zwölf Pötte an die Betten stellen, verstecke dich hinter dem Vorhang ihres Gemaches und sieh hin: Stehen sie beim Wasserlassen, statt zu hocken, so sind es Jünglinge.«

Dem König gefiel dieser Rat und er ließ die Pötte an die Betten stellen und versteckte sich, wie geheißen, hinter dem Vorhang. Es gab jedoch einen Mann an dem Hofe, der war Hofschneider und hatte schon am ersten Abend gemerkt, dass es sich um Jünglinge und keine echten Tänzerinnen handelte. Er hatte nämlich die Tanzgewänder begutachtet und gesehen, welche Ausbuchtungen ein jedes von ihnen im mittleren Bereich aufwies. Derlei kannte er von den Kleidern, die er bisher für hohe Damen zu fertigen hatte, nicht.

»Diese Beulen können nur von stolzer Männlichkeit herrühren«, dachte der Schneider bei sich, »aber getragen werden die Kleider von zwölf Jungfrauen. Was mag das Geheimnis sein?«

Und er hatte sich heimlich vor die Tür des Gemachs gestellt und nachts durch das Schlüsselloch gesehen, wie elf der Tänzerinnen sich in ihren Betten miteinander vergnügten und sich gegenseitig zwischen den Beinen streichelten und küssten. Da sah der Hofschneider, dass sich unter ihren Röckchen und Höschen tatsächlich versteifte Schafte befanden.

»Die Tänzerinnen sind halbe Männer«, staunte er, doch störte ihn diese Erkenntnis keineswegs. Im Gegenteil, als er kurz an sich heruntersah, verriet ihm sein eigener Zustand, dass der Gedanke einer Jünglingsdame ihm sehr gefiel.

Fortan beobachtete der Schneider die Tänzerinnen jeden Abend und sah, wie aufregend es jene fanden, einander in Frauengestalt zu bewundern, ihre Gewänder nur zur Hälfte abzulegen und sich in solch unfertigem Aufzug einander hinzugeben. Sie streichelten über die feinen Strumpfhosen, leckten ihre zarte, von Spitze umhüllte Brust und schenkten einander mit roten Lippen die leidenschaftlichsten Küsse. Der Hofschneider fand diese Schauspiele erregend genug, dass er jede Nacht nach seinem Gaffen eine helle Pfütze vor dem Gemach der Tänzerinnen zurückließ. Um aber nach der Offenbarung durch den Panter auf dieses Vergnügen nicht verzichten zu müssen, durfte der König das Geheimnis nicht erraten, und deshalb warnte der gute Schneider die falschen Tänzerinnen:

»Frau Heinrich, Ihr und Eure Gesellinnen sollt auf die Probe gestellt werden! Der Panter kennt euer Geheimnis und der König wartet hinter dem Vorhang. Tut euch Gewalt an und hockt euch auf die Pötte, anstatt beim Wasserlassen zu stehen!«

Da dankte ihm der verkleidete Königssohn und sprach hernach seinen Jünglingen zu, sie sollten gar weiblich und mit Zierde in die Pötte austreten. Am Abend sah der König nun, wie die zwölf Tänzerinnen ihre Röcke nur bis zu den Knien lüfteten und sich zierlich hinhockten. Der junge Herrscher war enttäuscht, denn es gelüstete ihn schon lange danach, endlich wieder junge, schöne Schafte zu betrachten. Diese Tänzerinnen aber schienen ihm echte Damen zu sein. Da ging er zum Panter und sprach:

»Du hast mich belogen! Sie lassen ihr Wasser hockend, wie es sich für Damen geziemt.«

Der Panter fauchte gekränkt und antwortete:

»Sie haben gewusst, dass sie auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angetan. Lass ihnen zwölf Spinnräder ins Vorzimmer bringen. Wenn es wirklich Frauen sind, so werden sie sich an den Spinnrädern erfreuen, sich gar neue Stoffe spinnen für ihre Gewänder. Wenn es aber Männer sind, wie ich es dir sage, so werden sie mit dem Spinnrad nicht umgehen können.«

Der Hofschneider aber, der es redlich mit den Jünglingen meinte, ging wieder hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach der Königssohn zu seinen elf Freunden:

»Tut euch Gewalt an und blickt gebannt und verzückt auf die Spinnräder. Wer etwas davon versteht, mag damit umgehen, der Rest spreche über neue Stoffe und Kleider für den Tanz! Gar weiblich müssen wir wirken, damit man unser Geheimnis nicht entdeckt.«

Wie nun der König hinter dem Vorhang stand, um zu sehen, was passieren würde, so sah er, wie die zwölf Tänzerinnen um die Spinnräder standen, einander erzählten, welche neuen Kleider sie sich wünschten, und die eine oder andere sich dransetzte und das Spinnen begann. Da sprach der König wiederum zum Panter:

»Du hast mich belogen, es sind Frauen, denn sie haben die Spinnräder gern angesehen.«

Der Panter antwortete abermals unter Fauchen:

»Sie haben gewusst, dass sie auf die Probe gestellt werden.«

Der König aber wollte der schwarzen Katze fortan nicht mehr glauben. Stattdessen lud er die Tänzerinnen ein, ihn und seine Leute auf die Jagd zu begleiten, um nach dem Erfolg der Hatz auf der Lichtung für die Jäger zu tanzen. Die zwölf sagten gerne zu, schmückten sich auf dem Weg zur Lichtung mit bunten Blumenkränzen und so manche wurde rot bei dem Gedanken, was wohl geschähe, würde sie mit einem strammen, grünen Jäger hinter einem Busch verschwinden und ihm das Geheimnis ihrer Schenkel offenbaren. Aber dem Königssohn zuliebe verhielten sie sich artig und tanzten, nachdem Schwein und Reh erlegt waren, einen hübschen Reigen miteinander. Da rief der erste Jäger:

»Die Tänzerinnen verstehen ihre Kunst, aber warum sieht man unseren Herrscher nie mit einer von ihnen sich drehen?«

Die anderen Jäger stimmten zu und so musste der König wider Willen in die Mitte des Reigens schreiten, um seine höfische Erziehung unter Beweis zu stellen. Seine Wahl für eine Gesellin fiel auf die Frau Heinrich und er drückte deren zarten Leib fest an sich. Das gefiel dem verkleideten Königssohn und all die Erinnerungen an das Spiel am Brunnen kehrten zurück. Plötzlich ertönte ein lauter Knall und der junge Herrscher rief erschrocken:

»Frau Heinrich, Ihr Schuh zerbricht!«

»Nein, mein Guter, mein Schühlein nicht!

Ein eisern Band sprang mir vom Schaft,

das hielt bis eben ihn erschlafft.«

Das gab dem jungen König Rätsel auf. Sie begannen zu tanzen, drehten sich unzählige Male und fanden viel Freude daran. Wenn ein Tanz geendet war, wusste der Herrscher gleich einen anderen, und wenn er einmal keinen wusste, erdachten sie gemeinsam einen völlig neuen und probierten Schritte und Figuren dafür aus. In all dem Treiben knallte es ein zweites Mal und wieder rief der König:

»Frau Heinrich, Ihr Schuh zerbricht!«

»Nein, mein Lieber, mein Schühlein nicht!

Ein Band sprang mir von meiner Mitte,

das zwang bis eben mich zur Sitte.«

Das gab dem jungen König zu denken. Und sie drehten einander aufs Neue, obgleich der Tag schon fortgeschritten war und in der Ferne die Abendsonne leuchtete. Da wurde es am Rocke und an den Strümpfen glibberig, schleimig und feucht, und die beiden mussten sich darüber wundern. Über ihr Staunen knallte es zum dritten Mal und der König erschrak:

»Frau Heinrich, Ihr Schuh zerbricht!«

»Nein, mein Teurer, mein Schühlein nicht!

Ein Band sprang mir von meinen Hoden,

das zog bis eben sie zu Boden.«

Damit waren alle eisernen Bande vom Königssohn gelöst, und als der junge Herrscher ihn abermals an sich drückte, spürte er, woher die Spuren an Rock und Strümpfen stammten. Ehe er etwas sagen konnte, kam plötzlich ein Bote aus dem fernen Land geritten mit der Nachricht, dass die Braut des Königs im Anzug wäre. Wie der Königssohn das hörte, tat ihm das Herz so weh, dass er ohnmächtig zur Erde fiel. Der junge Herrscher meinte, seiner lieben, geheimnisvollen Tänzerin sei etwas Schlimmes zugestoßen und wollte ihr helfen, da zog er ihren Handschuh aus, um den Pulsschlag zu fühlen. Es fiel sein Blick auf den Ring, den er dem Jüngling einst gegeben, und er erkannte deutlich, was er während des Tanzes bereits geahnt hatte: Unter den Gewändern und der Farbe im Gesicht verbarg sich sein treuer Heinrich. Sein Herz war gerührt davon, dass er ihn küsste, und da schlug der Königssohn die Augen auf und sprach:

»Ich bin dir gefolgt und habe mich verkleidet, um jeden Tag in deiner Nähe zu sein, auch wenn du dich gegen mich entschieden hast.«

Der König antwortete:

»Du bist mein und ich bin dein und kein Mensch und kein Wille auf der Welt kann das ändern.«

Zum Boten gewandt, sprach er:

»Dir will ich ein Rätsel aufgeben, das deine Herrin lösen soll. Ich habe einen Schrank mit allerlei Kostbarkeiten darinnen und besaß einen alten Schlüssel dazu, der mir jedoch verloren ging. Daher beauftragte ich die besten Schmiede des Landes, mir einen neuen Schlüssel anzufertigen. In der Zwischenzeit fand sich der alte Schlüssel wieder ein. Welchen soll ich aber nun verwenden?«

Der Bote besann sich kurz und erwiderte dann:

»Gern überbringe ich meiner Herrin Euer Rätsel, aber mir scheint es allzu leicht. Sie wird sagen, dass Ihr den alten Schlüssel verwenden sollt, so er noch brauchbar ist, und das gute Metall der Schmiede nicht verschwenden dürftet.«

»Ist dies deine und ihre Antwort«, sagte der König, »so will ich erklären, dass der Schlüssel in Wahrheit meine holde Geliebte ist, die ich wiedergefunden habe. Nun, wo ich bereits eine Gemahlin gefunden habe, muss ich dich zu deiner Herrin zurückschicken. Bestelle ihr, dass ich sie nicht zur Braut nehmen kann.«

Der Bote verstand und ritt unverdrossen fort, die Hochzeit aber feierte der Königssohn mit der ersten der zwölf Tänzerinnen. In der Brautnacht vereinigte er sich mit seinem neuen Gemahl, und es wurde beiden ein Genuss, nach so langer Zeit ihr Spiel endlich zu vollenden. Nun war der Königssohn kein eiserner Heinrich mehr, sondern gab Leib, Herz und Seele dem Liebsten hin, und in steter Treue und Liebe waren die beiden fortan glücklich. Der schwarze Panter aber kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte, und erhielt die höchsten Ehren am Hof.

Dem Volke verrieten sie jedoch nichts von ihrem Geheimnis, damit der Wille des verstorbenen Königs weiterhin als erfüllt gelten möge. Der junge Herrscher gewöhnte sich an seinen Gemahl in Damenkleidern und fand es des Nachts recht aufregend, ihn ins königliche Bett zu tragen, ihm langsam mit Händen und Zähnen das Gewand abzuziehen und ihn in seiner weiblichen Wäsche zu bewundern. Weiße Klöppelspitze umrandete die Brust, an der er zärtlich knabberte. Die feine Strumpfhose glänzte an den Beinen und der König küsste den heimlichen Flecken durch die Seide hindurch. Auf diese Weise bestaunte er all die weibliche Seiten seines Gemahls und entdeckte zugleich die echte Männlichkeit, die darunter lag. Oft genug aber, im Rausche der Wonne, stieß er seinen mächtigen Schaft in die Rückseite der Strumpfhose, welche einriss und den Weg in tiefere Gefilde freigab. Dann gruben sich seine Hände in die mit Seidenfetzen umhüllten Backen, während er die Blöße des Fleckens spürte und aus seinem Bettgenossen, der so frauenhaft und elegant gekleidet war, das tiefe, raue Schnaufen eines Mannes hervorlockte.

Den beiden Liebenden gefiel dieser Wechsel zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit so sehr, dass der Hofschneider ihnen fortan jeden Abend eine neue Strumpfhose nähen musste. Dafür durfte er im Gemach der anderen elf Jünglinge sooft nächtigen, wie es ihm beliebte, und so kam es, dass die hellen Pfützen auf dem Schlossboden noch zahlreicher wurden als je zuvor.

***

Niemand von uns hat daran gedacht, beim Zuhören den Nachtisch zu verzehren, nun aber stürzen wir uns darauf. Lediglich Margarete verzichtet, weil sie auf Diät sei, und dankt Giovanni besonders für die positive Einarbeitung der Travestiekunst in das Märchen.

»Eigentlich ist der zweite Teil einer anderen Geschichte entnommen«, gibt er zu. »Aber es schien mir passend, ihn hier beizufügen.«

»Warum auch nicht?«, sagt Wilko. »Der schwule Volksmund verbindet eben zwei Märchen, die anderswo getrennt sind. Einzelne Motive begegnen den lesenden Kindern fein säuberlich getrennt in ihren unschuldigen Büchlein, damit ihr junger Geist nicht überfordert wird. Dem seiner kindlichen Unschuld entwachsenem Publikum jedoch, so scheint’s mir, darf zugetraut werden, komplexeren Handlungen zu folgen.«

»Das hast du schön gesagt, Herr Professor«, grinst Basil neckend. »Mal sehen, ob du mit meiner folgenden Variation über ein Märchen genauso einverstanden sein wirst!«

Schon legt er los.

Heinz in kluger Gesellschaft

Der holde Otto hatte Bekanntschaft mit Heinz und Kunz gemacht und ihnen in einer heimlichen Stunde anvertraut, dass er noch unberührt sei und sich nach einem Buhlen sehne, der ihn zu sich nähme. Weil ihn aufgrund seiner Jugend und seiner Reize nun Heinz und Kunz beide gleichermaßen begehrten, erzählten sie ihm gar viel von der großen Liebe und Freundschaft, die sie ihm zutragen wollten. Sie überboten einander derart mit schmeichelnden Worten und außergewöhnlichen Versprechungen, dass der holde Otto endlich einwilligte, mit einem von beiden in einem Hause zu wohnen; jeden Abend sollte der Fleiß in der gemeinschaftlichen Wirtschaft mit reichlicher Hingabe belohnt werden.

»Aber noch weiß ich nicht, wen von euch beiden ich lieber habe«, sagte Otto.

»Darüber kannst du in unserem Beisein nicht in Ruhe entscheiden«, meinte Kunz. »Schließe dich für drei Wochen in die einsame Kapelle oben auf dem Berg ein. Dort kannst du im Einsiedlertum bedenken, in wessen Haus du ziehen magst.«

Heinz stimmte dem Vorschlag seines Nebenbuhlers zu und versicherte, dass sie beide geduldig im Dorfe auf Ottos Rückkehr warten wollten und keiner auf den Berg steigen werde, um den Holden in seinem Grübeln zu stören. Otto erklomm also den Berg und zog sich in die Kapelle zurück, und Kunz meinte, dort oben wäre er gut aufgehoben und niemand würde sich getrauen, ihm seine Unschuld wegzunehmen. Aber es dauerte nicht lange, so gelüstete es Heinz nach dem jugendlichen Fleisch und er sprach zu seinem Nebenbuhler:

»Lieber Kunz, ich bin von meiner Base zu Gevatter gebeten worden. Sie hat ein Söhnchen zur Welt gebracht, ganz blond, das soll ich aus der Taufe heben. Wundere dich also nicht, wenn ich heute ausgehe und erst morgen wiederkehre.«

»Ja«, antwortete Kunz, »geh in Gottes Namen, und wenn du etwas Gutes isst oder sich dein Auge an einem hübschen Mannsbild labt, so denk an mich. Von dem süßen roten Kindbettwein tränke ich auch gern ein Tröpfchen, am liebsten im Beisein eines unberührten Grünschnabels.«

Es war aber alles nicht wahr; Heinz hatte keine Base und war nicht zu Gevatter gebeten worden. Er ging geradewegs hinauf zur Bergkapelle, schlich zum schlafenden Otto und fing an, dessen unschuldige Haut zu lecken. Der Holde seufzte im Traume und meinte wohl, sanfte Regentropfen täten ihn streicheln, wo in Wahrheit Heinzens kecke Zunge bis in die Spalte des Gesäßes vordrang und versuchte, den Eingang zur Lust mit ihrer Spitze zu erweichen. Es schmeckte ihm vorzüglich, was er dort kostete, und da die Spalte schon bald weich war, wagte es Heinz, seinen Finger hinzuzunehmen. Zu seinem Glück zog der schlummernde Otto seine Knie zur Brust und erleichterte dem heimlichen Besucher damit den Zugang. Heinz führte seinen Finger zunächst zum Mund, um ihn großzügig zu befeuchten. Hernach führte er ihn an eine Stelle, wo es rosarot und runzlig war. Er berührte sachte jenes Ziel. Ottos Leib zuckte sogleich und seine kleine Runzelstelle kräuselte sich noch stärker.

»Hoffentlich erwacht er nicht«, dachte sich Heinz im Stillen und gewährte dem Holden Zeit, sich wieder zu entspannen.

Erst nach einer Weile berührte er ihn sanft noch einmal und diesmal bewegte sich Otto nicht. Heinz begann, langsam seinen Speichel zu verreiben, rund um die rosarote Stelle herum und hin und her. Und wie er rieb, merkte er, dass der Schlafende seine Augen geschlossen hielt und lediglich ein leichtes Lächeln auf den Lippen lag. Er schien das Geschehen im Traume zu genießen.

»Dann will ich mal meinen Finger ein bisschen hineinstecken«, entschied Heinz und schob sachte nach innen.

Sein Herz schlug heftiger, als er sah, wie sein Fingerglied in dem Gesäß verschwand. Er drückte und kreiste damit, bis er bis zum obersten, dann bis zum mittleren Knöchel drinsteckte.

»Wenn mein Zeigefinger reinpasst, dann vielleicht auch etwas anderes«, meinte Heinz und wurde mutig.

Er rückte mit dem Becken an Ottos Gesäß heran, hielt seinen Freudenspender an den Spalt und versuchte einen ersten Stoß in die feuchte Enge. Otto erwachte beinahe, und die Aufregung um die verbotene Tat fügte ihr Übriges hinzu: Alsbald verspürte der heimliche Nachtbesucher das erlösende Lendenzucken und verzierte den Lusteingang mit seinen hellen Sahnehäubchen, obgleich seine Stöße kaum ins Innere vorgedrungen waren.

In aller Stille verließ Heinz die Kapelle wieder, machte sich auf einen Spaziergang über den Berg, besah sich die Täler von oben, streckte sich hernach in der Morgensonne aus und kratzte sich am Freudenspender, so oft er an den holden Otto dachte. Erst als es Abend wurde, kam er wieder zurück ins Dorf.

»Nun, da bist du ja wieder«, grüßte ihn Kunz arglos, »du hast gewiss einen lustigen Tag gehabt?«

»Es ging wohl ganz gut«, antwortete Heinz.

»Was hat denn das Kind für einen Namen bekommen?«

»Anstoß«, erwiderte Heinz trocken.

»Anstoß?«, rief Kunz. »Das ist ja ein wunderlicher und seltsamer Name. Ist der in eurer Familie gebräuchlich?«

»Was ist da weiter dran«, fragte Heinz zurück. »Der Name ist nicht schlechter als die deiner Paten sein mögen!«

Nicht lange danach überkam ihn wieder die Lust auf den holden Otto. Er sprach zu Kunz:

»Du brauchst dich nochmals nicht zu wundern, ich bin zum zweiten Mal zu Gevatter gebeten worden. Weil das Kind mit einem Glücksmal auf die Welt gekommen ist, kann ich es nicht absagen.«

Der gute Kunz wünschte ihm eine gute Zeit, Heinz aber schlich aus dem Dorf zur Bergkapelle hin, legte sich neben Otto und begann sein feuchtes Fingerspiel von Neuem. Diesmal führte er zwei Finger auf einmal an die rosarote Stelle und verwendete sie dazu, den kräuslichen Kranz nach allen Richtungen auseinanderzuziehen, bis er schön glatt war. Erst dann rückte er näher an den Schlummernden und vollbrachte es, seinen wagemutigen Freudenspender diesmal bis zur Hälfte hineinzubohren. Sein holder Buhle aber erwachte nicht und schlief still wie ein Unschuldslämmchen, lediglich sein Schwänzchen wedelte fröhlich hin und her. Heinz grübelte, wovon Otto wohl während dieses Nachtbesuchs träumte, und darüber quollen die Sahnehäubchen abermals aus seinen Lenden.

»Es kitzelt keine Feder besser als die, welche man selbst führt«, sagte Heinz zu sich und war mit dem nächtlichen Werk zufrieden. Als er ins Dorf kam, begegnete ihm Kunz, der ihn fragte:

»Wie ist denn dieses Kind getauft worden?«

»Halbtief«, antwortete Heinz.

»Halbtief! Was du nicht sagst! Den Namen habe ich mein Lebtag noch nicht gehört.«

Heinz ließ den Kunz stehen und sich am Kopfe kratzen. Indessen lachte er sich eins und beglückwünschte sich, in derart kluge Gesellschaft geraten zu sein.

»Der eine merkt’s nicht, wenn man sich an ihm vergeht, der andere denkt nichts Arges, wenn man ihm den Rücken zudreht«, feixte er.

Dem lüsternen Heinz juckte der Freudenspender bald wieder nach Ottos feuchten Spalt, und was den holden Schlafenden in zwei Nächten nicht geweckt hatte, würde ihn auch das dritte Mal gewiss nicht stören.

»Aller guten Dinge sind drei«, sprach er zum Nebenbuhler, »da soll ich wieder Gevatter stehen, das Kind ist ganz blass und hat bloß weiße Glieder, sonst kein Haar am ganzen Leib, das trifft sich alle paar Jahr nur einmal! Du stimmst mir doch zu, dass ich ausgehen muss?«

»Anstoß! Halbtief!«, antwortete Kunz. »Es sind in deiner Familie so kuriose Namen, die machen mich ganz nachdenklich.«

»Du sitzest eben bloß daheim auf deiner dunkelgrünen Ofenbank«, sprach Heinz, »und kommst kaum noch unter die Leute. All das üble Grübeln rührt daher, wenn man bei Tage nicht ausgeht.«

Der Kunz verharrte treu und tatenlos im Dorfe, der gierige Heinz aber lief geschwind den Berg hinauf zur Kapelle, warf sich neben den Schlafenden und meinte zu sich selbst:

»Wenn erst der Eingang in seiner ganzen Tiefe erobert ist, kann ich meine Ruhe haben.«

Der holde Otto blieb erneut ohne Sinnen und gewahrte kaum der Freuden, die ihm Heinz spendete; der hatte umso mehr Lust daran und fuhr nun vollständig in die enge Spalte ein. Satte, dicke Tropfen ließ er darinnen und beinahe wäre er vor selbstgefälliger Zufriedenheit in der Kapelle eingeschlafen und am Morgen von Otto aufgefunden worden, hätte er sich nicht zusammengerissen. Erst gegen Mittag fand Heinz den Weg nach Haus. Kunz fragte gleich nach dem Namen, den das dritte Kind bekommen hätte.

»Er wird dir wohl auch nicht gefallen«, sagte sein Nebenbuhler, »denn er heißt Ganzdrin.«

»Ganzdrin!«, rief Kunz. »Das ist der allerbedenklichste Name, er ist mir noch nicht vorgekommen. Ganzdrin! Was soll das bedeuten?«

Er schüttelte den Kopf, steckte die Hände in die Taschen und ging gedankenvoll seiner Geschäfte nach. Von nun an wollte niemand mehr den Heinz zum Gevatter bitten und die drei Wochen waren herum. Da war die Zeit herangekommen, dass Otto die Kapelle verließ und den Berg hinabstieg. Da gedachte Kunz der Abmachung und sprach:

»Komm, Heinz, wir wollen den holden Otto empfangen und fragen, wen von uns er erwählt hat.«

»Jawohl«, antwortete jener, »du leckst ja bereits deine Lippen nach ihm, als ob du seiner heißen Küsse sicher wärst.«

Sie machten sich auf den Weg und trafen auf Otto, der sie herzlich grüßte und doch ein trauriges Gesicht machte. Heinz und Kunz fragten nach dem Beweggrund und der Einsiedler jammerte über das trostlose Leben auf dem Berg, welches nur durch süße Träume erträglich gewesen sei.

»Die lange Zeit dort droben allein hat meine Sehnsüchte nach einem Buhlen gesteigert, mir aber jeglichen Rat verwehrt«, sprach er. »So will ich mich für denjenigen entscheiden, der mir meine Unschuld geschickter raubt.«

Er warf sich die Kleider vom Leibe und stand im Sonnenlicht, all seine Reize und seine Jugend zur Schau stellend. Seine Verehrer zögerten nicht und fielen über ihn her. Als es jedoch darum ging, wer der feuchten Einladung des Gesäßes schneller folgen konnte, stellte Kunz fest, dass sein Freudenspender nicht so recht in den Eingang passen wollte. Heinz stieß ihn zur Seite, setzte den seinigen an und rutschte ohne jede Schwierigkeit hinein. Da stöhnte der holde Otto laut:

»Oh Heinz, du passt meisterlich in mich rein! Dein Anstoß ist schmerzfrei, die Hälfte meines engen Spalts eroberst du mit Leichtigkeit und dich ganz drin zu spüren, lässt mein Schwänzchen von allein wedeln! Dich, mein Lieber, will ich mir zum Buhlen wählen. In dein Haus ziehe ich, um jeden Abend mit Hingabe deinen Fleiß zu lohnen.«

»Ach«, sagte da Kunz traurig, »jetzt merke ich, was geschehen ist. Jetzt kommt es an den Tag, du bist mir ein wahrer Freund! Heimlich vergangen hast du dich an dem Schlafenden, als du zu Gevatter gestanden bist: Erst versuchtest du die ersten Anstöße, dann stecktest du deinen Freudenspender bis zur Hälfte in ihn hinein und zuletzt warst du…«

»Willst du schweigen«, rief Heinz. »Noch ein Wort, und es setzt was!«

»…ganz drin«, hatte Kunz bereits auf den Lippen, und kaum war es heraus, so tat Heinz einen Satz nach ihm und drosch ihm die Faust ins Gesicht, auf dass er nie wieder Schimpf und Schande über ihn verbreiten sollte. Siehst du, so geht es in der Welt!

Zum Otto gewandt aber sagte der Heinz:

»Wir wollen nun heiraten und einen zünftigen Polterabend ausrichten.«

»Ja«, antwortete Otto, »und das ganze Dorf soll kommen und auf unser Wohl anstoßen.«

Alsbald war die Feier auf Heinzens Hof ausgerichtet und jedermann aus dem Dorfe kam, schüttelte dem Paar die Hände und beglückwünschte sie zu ihrem Schritt. Da gab es süßen Wein und frisches Bier, fetten Schweinebraten und zarte Hühnerbeinchen für allesamt. Wenngleich Kunz in dem Wettstreit um die Buhlschaft den Kürzeren hatte ziehen müssen, ließ er es sich nicht nehmen, der Feier beizuwohnen. Als zum dritten Male die Krüge zum Prosit gehoben und geleert worden waren, sagte Heinz zu seinem Schatz:

»Otto, geh in den Keller und hol mir frisches Bier.«

Da nahm der holde Otto den Krug, ging in den Keller und setzte sich aufs Stühlchen vor das Fass, damit er sich nicht zu bücken brauchte, denn das, so meinte er, würde er in den kommenden Nächten noch genug tun. Er stellte den Krug unters Fass, drehte den Hahn auf und merkte während der Zeit, wie das Bier hineinlief, nicht den Kunz, der ihm nachgeschlichen war und nun sagte:

»Ts, ts, ts – armer Otto, oh armer Otto!«

Der Angesprochene schaute sich nach der Stimme um, und als er Kunz entdeckt hatte, fragte er ihn, was seine Worte bedeuten täten. Aber Kunz schüttelte nur den Kopf und seufzte wiederum:

»Armer Otto, oh armer Otto. Wo mag das alles nur enden?«