Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Impressum

© 2018

Text: Truxi Knierim

Herausgeber: Kathrin Brückmann

Rigaer Str. 102

10247 Berlin

brueckmann.kathrin@web.de

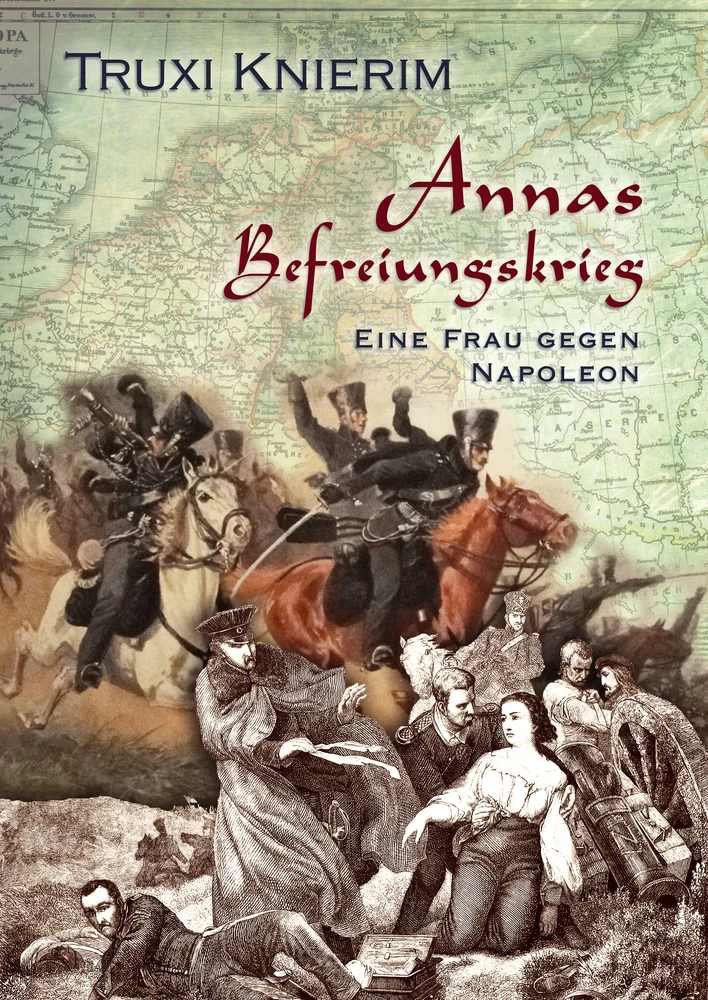

Umschlaggestaltung: Kathrin Brückmann

unter Verwendung von

gemeinfreien Abbildungen aus Wikipedia

Vorbemerkung

Liebe Leser,

der vorliegende Roman erschien 1996 erstmals im Bremer Donat-Verlag. Nachdem die Rechte an die Autorin zurückgefallen waren, habe ich das Manuskript neu überarbeitet und auf neue Rechtschreibung angepasst. Mit erweitertem Glossar versehen, ist der Roman nun erstmals auch als E-Book erhältlich.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen und würde mich freuen, wenn Sie Ihren Leseeindruck in Form einer Rezension mit anderen teilen.

Berlin im Dezember 2018, Kathrin Brückmann, Herausgeberin

Dies ist die Geschichte der Anna Lühring, »die durch ihren unbefleckten Ruf, ihren Mut und ihre jungfräuliche Sittsamkeit Bremens Namen noch rühmlicher nennen gemacht hat« – und alsbald vergessen wurde.

Prolog

Juli 1814 in Berlin. Die Helden kehren heim. Das Leibgrenadierregiment der 3. westpreußischen Landarmee, litauische Dragoner, Husaren, die Lützower Jäger. Ihre Schuhsohlen sind durchlöchert, die Uniformen zerlumpt und zerrissen. Holzstümpfe, Krücken, Augenklappen, Arme in Schlingen – Männer ohne Arm.

Stinkend und schwitzend marschieren sie durch das Brandenburger Tor, um dessen Säulen sich staubgraue Girlanden winden. »Willkommen, brave Brüder« ist in kunstvollen Buchstaben auf ein Plakat gemalt.

Es ist heiß. Die Julisonne glüht am Himmel, und die Berliner glühen vor Begeisterung, schwenken Hüte und Tücher und Fähnchen. »Victoria! Victoria!«, schreien sie. Tränen der Rührung und der Dankbarkeit rinnen über die Gesichter.

Nach Jahren der Fremdherrschaft ist Preußen befreit.

Eduard strafft seine Schultern, wundert sich über die enthusiastischen Berliner und schüttelt den Kopf. »Mensch, Cordes«, sagt er staunend und stößt seinem Kameraden in die Rippen. Dann springt die Begeisterung der Umstehenden auf ihn über, vertreibt die Müdigkeit des langen Marsches und die Sorge um die Zukunft. Jetzt wird gefeiert! Er reißt den Tschako vom Kopf und wedelt den Jubelnden zu, die sich am Straßenrand drängen.

Zwei halbwüchsige Jungen haben Stöcke wie Gewehre geschultert und marschieren im Stechschritt neben ihm her, ernsthaft und konzentriert. Junge Mädchen in weißen Musselinkleidern verteilen patriotische Gedichte. Plötzlich ergreift ein Mädchen seine Hand, zieht ihn zu sich heran und drückt ihm einen Lorbeerkranz auf das struppige Haar. Verwirrt bleibt er stehen. Mit leicht verdrehten Augen schaut sie ihn an, dann schließt sie die Lider, holt tief Luft, umarmt und küsst ihn – mitten auf den Mund.

Eduard genießt es. Er genießt den berauschenden Triumph, er genießt es, ein Held zu sein und umjubelt und umarmt zu werden. Schüttelt Hände, lässt sich immer wieder küssen, grölt: »Heil dir im Siegerkranz« und nimmt im Weitermarschieren ein Gedicht entgegen:

»An die heimkehrende preußische Landwehr

Willkommen aus blut’gem, heiligen Streit:

Ihr wackeren Landes- und Landwehrleut.

Der Kampf ist nun aus.

Ihr strittet mit Gott für König und Land,

wir reichen euch dankbar die Bruderhand.

Willkommen zu Haus.«

Es regnet Blumen. Anemonen und Levkojen, Ringelkraut und Rittersporn fallen herab und werden von Soldatenstiefeln zertreten. Allmählich verlangsamen sich die Trommelschläge der Tamboure, und die bunte Riesenraupe kommt zum Stillstand.

General von Tauentzien redet und dankt, General Graf Bülow von Dennewitz redet und dankt, Prinzessin Charlotte redet – nicht. Dekorativ sitzt sie in ihrer Kutsche und dankt durch ihre adelige Anwesenheit.

Eduard steht in der Menge, eingekeilt von den Kameraden, die ihn überragen und ihm leider den Blick auf Kutsche und Königskind versperren. Dennoch – es ist großartig. Es ist der Höhepunkt im Leben des Lützower Jägers Eduard Kruse.

»Morgen geht’s endlich heim zu Vatern, den Sieg feiern«, sagt Cordes.

Morgen? Kälteschauer. Eduards Glücksgefühl fliegt davon. Mechanisch nimmt er den lächerlichen Lorbeerkranz vom Kopf und zerpflückt ihn.

Morgen. Alles vorbei. Endgültig. Die Hosen aus und die Freiheit weg, und ob sich der Vater über seine Heimkehr freuen wird, ist fraglich. Der zornige Vater. Ist er immer noch so aufbrausend wie damals vor vier Jahren, an jenem Tag im Oktober?

Kapitel 1

Die Ohrfeigen brannten. Entsetzt duckten sich Anna und ihre Schwester, zogen die Arme vor die Gesichter. »Ihr Herumtreiberinnen, ihr – ihr …«, brüllte der Vater. Ihm fiel vermutlich so schnell kein anständiges Wort für ›Huren‹ ein. »Diese Schande! In aller Öffentlichkeit!« Schmerzhaft hagelten seine Zimmermannsfäuste auf ihre Rücken.

»Hab doch gar nichts getan!«, schrie Anna.

Ungerührt drosch der Vater weiter auf die Mädchen ein, auf Anna und auf Trine, gemäß dem Bibelwort: Wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie. Meister Lühring liebte seine Kinder.

»Vadder! Vadder! Lass doch gut sein, lass endlich gut sein!«, flehte seine Frau.

Im Dunkel des Flurs sah Anna die schemenhafte Gestalt von Tante Mariechen. Also doch! Die hatte spioniert und gepetzt! Und das Ärgerlichste war, dass Anna gar nichts Unrechtes getan hatte. Ihre Schwester Trine, die hatte mit diesem Theo …

Von St. Pauli schlug es sieben Uhr, Zeit zum Abendessen. Mit dem letzten Glockenschlag verrauchte der Zorn des Vaters. Wortlos drehte er sich um und ging in die Küche.

Die Mutter tröstete ihre Töchter und untersuchte sie. Nein, er hatte keine sichtbaren Schäden hinterlassen, keine Blutergüsse oder aufgeplatzten Lippen, keine ausgeschlagenen Zähne. »Kommt zum Abendbrot«, sagte sie und strich über ihre Köpfe.

Unwirsch schüttelte Anna die Hand der Mutter ab, presste die Lippen zusammen und folgte mit steinernem Gesicht. Dabei hatte sie sich so sehr auf diesen Tag gefreut. Freimarkt in Bremen, das war der Höhepunkt des Jahres, das hieß Erregung und Kribbel. Die Buden und Zelte, die Bärenführer und Moritatensänger, die Gaukler und Wahrsager, die fremden Aussteller aus allen Teilen des Deutschen Reiches, sie verwandelten den Bremer Marktplatz in einen orientalischen Basar, und ein bisschen verzauberten sie auch die Bremer Bürger. Die Kinder brauchten nachmittags nicht in die Schule zu gehen – falls sie überhaupt gingen –, und manches lose Verhalten wurde mit »Ischa Freimaaakt!« entschuldigt.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Am frühen Nachmittag schon wollte Anna mit ihrer Schwester Trine losziehen. Der Geldbeutel schlackerte, am Rockbund befestigt, unter der Schürze. Wer nimmt die Lampe für den Heimweg?

Tante Mariechen stand im Flur. »Anna!«, sagte sie. »Anna! Wie siehst du denn schon wieder aus? Struppig wie ein Kerl und ein Fleck auf der Schürze. So willst du doch nicht in die Stadt gehen?«

»Doch!«

»So sieht kein anständiges Mädchen aus. Na, wenn ich deine Mutter wäre …« Zu Trine gewandt mahnte die Tante: »Seid nur hübsch vorsichtig! Die Zeiten werden immer schlimmer. Gerade zu Freimarkt huscht viel fremdes Gesindel an den Torwachen vorbei.«

»Natürlich«, sagte Trine.

»Und vor allem hütet euch vor den französischen Soldaten«, fuhr die Tante fort. »Das sind ganz gefährliche Subjekte! Völlig verderbt, und gerade auf anständige junge Mädchen haben sie es abgesehen!«

Trine beruhigte die Tante, sie würde schon aufpassen. Im Gegensatz zu Anna kam sie gut mit ihr zurecht, vielleicht, weil sie von Natur aus ordentlich und adrett und ein richtiges junges Mädchen war, bis hin zu den sauberen Fingernägeln, mit Rapsöl poliert. Manchmal bemühte auch Anna sich, ordentlich und adrett zu sein, aber es war schwierig.

Auf den Weserbrücken herrschte reger Verkehr. Zu Fuß, zu Pferd, auf Planwagen und in Kutschen strömten die Menschen in die Altstadt. Händler und Käufer aus dem Oldenburgischen und aus der Grafschaft Hoya schimpften laut über die vielen Grote, die ihnen am Hohentor und Buntentor abgeknöpft worden waren. Ein junger Reiter erschreckte die Mädchen mit forschem Galopp. Französische Soldaten schlenderten lässig und selbstbewusst mitten auf der Fahrbahn und zwinkerten Trine zu. Sie war nicht nur ordentlich und adrett, sie war außerdem, wie Anna fand, ekelhaft hübsch und zog ständig die Blicke und Bemerkungen der jungen Männer auf sich.

Anna wurde nur von Madda Böschen wahrgenommen, die ihnen mit ihrem Hundekarren entgegen schuffelte und freundlich »Tach, Anna!« sagte.

»Tach!«, antwortete Anna einsilbig. Peinlich. Was fiel der Böschen ein, so vertraut zu tun? Tochter eines Lumpenhändlers!

Am Ende der Brücke drehte sich die Wasserkunst, ein riesiges, hölzernes Rad, das unentwegt Weserwasser in eine Rinne schaufelte und die reichen Kaufleute in der Altstadt mit fließendem Wasser versorgte. Anna hingegen musste es eimerweise vom Brunnen holen.

Hefig-mehliger Maischegeruch aus der Brauerei kitzelte in ihrer Nase, wurde schließlich vom Teergestank eines kalfaterten Weserkahns verdrängt, und dann erschnupperte sie den Freimarkt. Nie roch es in Bremen so gut wie zur Freimarktszeit. Heilkräuter, Parfüms und Badeöle, Lebkuchen und saurer Hering und Pfeffernüsse. Allein der Gedanke an die berühmten Pfeffernüsse des Bernhard Unverzagt aus Braunschweig ließ Anna das Wasser im Munde zusammenlaufen. Weniger gut roch es hinter den Schankzelten.

Durch das Brückentor betraten sie die Altstadt. In der Wachtstraße verdichtete sich der Menschenstrom zu einem Knäuel, aus dem ein Bänkelsänger herausragte und eine schauerliche Ballade ankündigte, vom Leben geschrieben und vom Vortragenden höchstpersönlich gereimt. »Höret, Leute, die Geschichte …«

Anna drängelte und schubste, schob sich energisch nach vorn, zog die Schwester hinterher. Der Bänkelsänger stand auf einem Podest, neben sich ein halbwüchsiger Junge, vermutlich sein Sohn, der lustlos und schräg auf einer Violine kratzte. Die Vorstellung begann.

»Höret, Leute, die Geschichte,

Die erst kürzlich ist geschehn.

Die ich treulich euch berichte,

Lasst uns dran ein Beispiel sehn.

Lasst uns redlich hier nur handeln,

Treu erfüllen unsere Pflicht.

Stets der Tugend Pfad nur wandeln,

Tugend gibt uns reines Licht.«

Nach dieser Einleitung trug er die Geschichte eines Rabenvaters vor, der kürzlich in der Nähe von Hildesheim seine vier unmündigen Kinder hatte verhungern lassen. Die Zuschauer sangen den Refrain mit, und auch Anna dröhnte:

»Er hatte zwar der Kinder vier,

Doch’s Geld braucht er für Schnaps und Bier,

Kauft Brot nicht ein, nicht Kohl, nicht Speck,

Die Kinder starben alle weg.

Das tut ein guter Vater nicht!

An’n Galgen muss der Bösewicht.«

Und noch einmal, weil es so schön war! Begeistert sang Anna: »Das tuuut ein guhuter Vaaater nicht! An’n Gaa –«

Ein alter Mann knuffte sie in die Seite und ließ sie abrupt verstummen. »Bölk nicht so laut! Man kriegt ja Ohrenschmerzen.«

Ohrenschmerzen? Frechheit! Zugegeben, Anna besaß eine tiefe Stimme, leicht spröde und rau, weshalb sie leider aus dem Kirchenchor ausgeschlossen worden war.

Mit einem Zeigestock wies der Sänger auf farbige Zeichnungen, die den tragischen Werdegang der Familie illustrierten: magere Kinder, bettelnd um ein Stück Brot. Der grausame Vater, schieläugig, mit wirrem Haar, auf den ersten Blick als Bösewicht erkennbar, schwenkt eine Schnapsflasche. Und dann das gute Ende. Der Bösewicht dreht sich mit heraushängender Zunge am Galgen, von Krähen umkreist.

Anna musste an ihre beste Freundin Lenchen Meyerdierks aus dem Achelisgang denken, die seit Ostern als Ladenmädchen bei Strohm arbeitete. Ihr Vater trank mindestens ebenso viel wie jener Hildesheimer Rabenvater, und er trank sogar noch mehr, seit Napoleon die Kontinentalsperre verhängt hatte. Jetzt durften nämlich keine Schiffe mit amerikanischem Rohrzucker mehr in Bremen landen. Acht Zuckerraffinerien lagen still, und neunundachtzig Arbeiter saßen auf der Straße, einschließlich Lenchens Vater. Ihre Mutter verdiente ein paar Grote als Wäscherin, das reichte gerade für Vaters Schnaps. Außerdem war sie ständig schwanger. Ein Kind nach dem anderen gebar sie – mal lebendig, mal tot.

Trine drängte weiter. Es zog sie zum Judenmarkt, zu den seidenen Strümpfen und Taschentüchern, zu dem gefärbten Samt von Samuel Hertz. Jedes Jahr zum Freimarkt kam er nach Bremen, und jedes Jahr wurde Trine ganz kribbelig. »Guck mal, französischer Batist!« Sie zog eine der weichfließenden Stoffbahnen hervor, verdrehte die Augen und seufzte: »Daraus ein Hemdchen. Erregend!« Zu ihrem Bedauern durfte sie niemanden erregen. Da hatte der Vater ein scharfes Auge drauf.

Anna suchte die Bude von Bernhard Unverzagt, dem Honigbäcker. Und während ihre Schwester noch in Batisten und Schleifenbändern wühlte, kaufte sie die ersehnten Pfeffernüsse. Süß, zuckerbeschneit – genüsslich leckte sie den Guss ab. Doch hart waren sie, dass sie fürchtete, sie werde sich die Zähne daran ausbeißen.

Mit ihrer Schwester schlenderte sie weiter, stöberte hier und dort, Drehleierklang wehte an ihr Ohr, Ausrufer priesen die Waren an. Als die Domuhr sechsmal schlug, war es schon dunkel. »Komm«, sagte Anna zu ihrer Schwester. »Lass uns zurückgehen. Ich will noch zum Brautwall zu Amigoni.« Amigoni und seine Raubtiere, das war für sie, neben den Pfeffernüssen, das Beste vom Freimarkt. Löwen, Tiger, Waschbären, Hyänen und Affen hatte der Schausteller in den Wöchentlichen Nachrichten versprochen, und bei der abendlichen Fütterung sei ihre reißende afrikanische Wildheit am eindrucksvollsten.

Reißende Tiger – die gab es nicht alle Tage! Das war fast so aufregend wie eine öffentliche Hinrichtung. Die gab es auch nicht alle Tage.

Sie verließen den lärmenden Marktplatz, betraten die Böttcherstraße. Unangenehm still war es hier, und um so lauter klackten die Schritte einiger junger Männer, die plötzlich hinter ihnen aufgetaucht waren. »Schneller! Ich glaube, wir werden verfolgt«, sagte Trine und packte Annas Arm.

Anna drehte sich um, sah in der Dunkelheit drei Laternen tanzen, sah Schatten von langbeinigen Wesen. »Ach Quatsch! Was können die uns schon tun?«

»Du ahnungsloser Unschuldsengel«, antwortete Trine überlegen. »Ich weiß genau, was die uns tun können.« Mit festem Griff zerrte sie Anna voran.

Im Licht der schwankenden, funzeligen Öllämpchen eilten sie durch die Straßen der Altstadt. Sie wichen den Beischlägen aus, steinernen Vorbauten seitlich der Haustüren, auf denen abends die Bremer saßen und sich über die Vorübergehenden das Maul zerrissen. Heute Abend saß natürlich keiner da. Im Schatten der Hauswände hasteten sie voran, und ausgerechnet jetzt stolperte Trine über einen Haustritt, der tückisch auf die Straße ragte. Anna zog die Schwester in die Straßenmitte, in die Abwasserrinne. Stinkende Brühe durchdrang Schuhe und Strümpfe.

Als die Männer näherkamen, zog Anna ihre Schwester links in die Martini-Straße. Schon hörte sie die Wasserkunst knarren, gleich hätten sie die Brücke erreicht. Vor ihnen gähnte das schwarze Loch des Brückentores wie der Eingang in den Höllenschlund. In der Neustadt drüben am anderen Ufer der Weser gab es noch nicht den Glanz beleuchteter Straßen, sie lag völlig im Dunkeln. Nur hier und da ließen schwache Lichtflecken auf bewohnte Häuser schließen. Albtraumhaftes Dunkel, böse und drohend. »Mach die Laterne an, Anna.«

»Die Laterne? Die hast du doch!«

»Ich? Wieso ich? Du solltest sie mitnehmen …«

Sie hatten das Licht vergessen.

»Mein Gott, keine Laterne!«, rief Trine, und ihr Entsetzen war echt. Sie zitterte, fürchtete sich vor den Männern.

Anna fürchtete sich vor allem vor den beiden dunklen Brücken, die sie überqueren mussten, vor losen Holzbohlen und huschenden Ratten. Erst letzte Woche war des Nachts eine junge Näherin ins Wasser gefallen und als Wasserleiche wieder aufgetaucht.

Einer der Männer rief: »Da vorn wandeln zwei einsame Weiberröcke. Wollen wir denen heimleuchten?«

»Überm oder unterm Rock?«, fragte ein anderer anzüglich und wieherte über seinen derben Scherz.

»Lumpenhunde!«, zischte Anna und drehte sich um. Sie sah, wie sich ein Licht aus der Männergruppe löste.

Kurze, entschlossene Schritte hallten auf dem hölzernen Brückenboden und kamen näher. »Mamsells, es ist gefährlich so allein, und dann noch ohne Laterne!«

Mist! Nun wird das passieren, wovor uns die Tante vorhin gewarnt hat, schoss es Anna durch den Kopf, als Trine sich an sie klammerte. Schon roch sie den sauren Bieratem des Mannes; der Schein seiner Lampe fiel auf ihr Gesicht, blendete sie. Anna öffnete den Mund zum Schrei, da –

»Lührings Töchter! Oh – äh – ich meine –«, stotterte der Mann, und mit einem Mal klang er höflich, besorgt und gar nicht mehr anzüglich. »Ich meine, es ist wirklich gefährlich ohne Licht! Erst letzte Woche …«

»Ach, Theo! Theodor Bohnenkamp aus dem Pferdegang! Du hast uns aber ’nen Schrecken eingejagt!« Trine kannte den jungen Mann offensichtlich und setzte auch gleich zur Erklärung an: »Vor sechs Jahren ist er mit Andreas konfirmiert worden, in der St. Pauli-Kirche.«

Jetzt erinnerte sich auch Anna an den Bekannten ihres älteren Bruders.

Der schob sich zwischen sie und verwandelte sich von einem Belästiger in einen Beschützer. Trine ließ sich mit Wonne beschützen. Sie gestattete ihm sogar, dass er seine Hand auf ihre Schulter legte. Sicher nur, weil ihr der Schreck von eben noch in den Knochen sitzt, dachte Anna.

»Ich begleite euch nach Haus«, sagte Theo.

Anna wollte noch nicht nach Haus, sie wollte zum Brautwall, zu Amigoni, und sagte das auch.

»Dann auf zu den wilden Tieren!«, rief Theo.

Aufgeregt stand Anna bald darauf bei den Käfigen. Ein Tiger und eine Löwin zerfetzten hinter den Gitterstäben blutige Fleischbrocken, die sie knurrend verschlangen. Die Bestien verbreiteten einen penetranten Gestank. Da sah sie die Schwester. Wie nah Trine bei diesem Theo stand, wie sie sich im Schutz der Dunkelheit an ihn lehnte und ihn anstrahlte. Genauso, wie sie es manchmal mit Vaters Wandergesellen machte, wenn sie sich unbeobachtet glaubte. Diese heimlichen Zeichen und Gesten, diese zufälligen Berührungen. Anna mochte das nicht. Es war peinlich, wenn Trine sich so verhielt.

Sie zuckte mit den Schultern und wollte sich wieder den Tieren zuwenden. Plötzlich stutzte sie. Hatte sie eben Tante Mariechen gesehen? Aus den Augenwinkeln hatte Anna eine hagere Gestalt wahrgenommen, die jetzt allerdings hinter einem Käfig verschwunden war. Tante Mariechen bei einer Raubtierfütterung? Nein! Ohne ihre Schwester schob Anna sich zwischen den Schaulustigen hindurch, schlenderte an verschiedenen Käfigen vorbei, an den Hyänen und Waschbären. Im letzten Käfig saß die Schimpansin. Ungeschützt hockte sie in einer Ecke, drückte sich eng an die Gitterstäbe, die Arme um die Beine gelegt, so wie Anna sich manchmal auch hinhockte. Anna stand und schaute. Schaute auf die großen Ohren, die runzelige Stirn, die menschlich wirkenden Hände mit den Fingernägeln. Plötzlich drehte das Tier seinen Kopf und erwiderte Annas Blick aus dunklen Augen.

Anna konnte ihn nicht ertragen, diesen Blick einer resignierten Kreatur. Sie senkte die Lider und trat zurück. Eine Hand griff nach ihrer, und sie erkannte ihre Schwester.

»Komm, Anna. Theo will uns noch eben über die Brautbrücke bringen.« Zu dritt verließen sie die Weserinsel und schlenderten in die Neustadt, gut beleuchtet und behütet und in gesittetem Abstand zu Theo.

Er verabschiedete sich von ihnen. Sie dankten für die Begleitung, öffneten die Haustür und – ehe sie begriffen, was geschah, brannten die Ohrfeigen auf ihren Wangen.

Kapitel 2

In der Küche saßen alle am großen Tisch, die Tante, die Brüder, der Lehrling, der Geselle, die Magd. Anna und Trine schoben sich auf die Bank, senkten die Köpfe und falteten die Hände. Der Vater sprach das Tischgebet. »Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen, guten Appetit!« Dann klapperten Löffel und Teller, Biersuppe wurde geschlürft und schwarzes, saures Roggenbrot in den Mund gestopft.

Während Anna mechanisch die Suppe löffelte, beobachtete sie aus dem Augenwinkel Tante Mariechen, die ihr schräg gegenübersaß. Diese alte Ziege!, dachte sie. Wie sie dasitzt, spazierstockgerade und spazierstocksteif!

Das war die Tante, die Anna wahrnahm. Ihre verborgene Seite sah sie nicht, die vertrockneten Träume einer Frau, die als Achtzehnjährige einen Witwer mit sechs Kindern hatte heiraten sollen. Dabei hätte sein zweitältester Sohn viel besser zu ihr gepasst, nicht nur vom Alter her. Aber der Witwer suchte eine Frau und keine Schwiegertochter. Mariechen lehnte ab. Ihr Herz gehörte einem anderen, und wenn sie den nicht bekam, dann wollte sie keinen. Nun lebte sie im Hause und auf Kosten des Bruders und ärgerte sich über dessen jüngste Tochter. Ständig litt sie unter Magenschmerzen und Migräne, gegen die weder doppeltkohlensaures Natron noch Pfefferminzöl halfen, und versuchte, ihre Unpässlichkeiten heimlich mit einem Klaren erträglich zu machen – nur zur Gesundheit, versteht sich. Sie glaubte, dass keiner merkte, wie rapide der Pegel von Lührings Schnapsflasche sank. Der einzige Lichtblick in ihrem grauen Alltag waren die sonntäglichen Predigten des Pastors Gottfried Menken in der St. Pauli-Kirche und der Blick auf ihr Medaillon mit dem Scherenschnitt ihres Liebsten. Das verwahrte sie stets in ihrem Beutel.

Lustlos löffelte Anna die bittere Suppe. Seitdem die Franzosen die Stadt besetzt hatten und keine englischen Waren mehr hineinließen, musste sie auf vieles verzichten. Bei der Baumwolle machte es ihr wenig aus, denn im Gegensatz zu ihrer Schwester interessierte sie sich kaum für indischen Madras oder Bänder und Litzen. Aber Kaffee, Gewürze und vor allem Zucker waren ebenfalls knapp, und diese Leckereien vermisste sie schmerzlich.

»Diese Franzosen!«, schimpfte die Tante, als hätten sie ähnliche Gedanken bewegt. »Wann sind wir das liederliche Pack endlich los?«

Lühring nickte, knurrte, räusperte sich und spuckte verächtlich auf den Fußboden, zum Missfallen von Magd Gesine. »Vier lange Jahre haben wir sie schon am Hals. Vier Jahre lang füttern wir sie mit weißem Brot und zwei warmen Mahlzeiten täglich. Am liebsten würde ich jedem der Hundesöhne einen Tritt in den Hintern geben!« Heute Abend durfte er ungeniert reden, denn ausnahmsweise saß kein französischer Soldat bei ihnen zu Tisch.

»Ich weiß nicht«, meinte der preußische Wandergeselle und bröckelte sein Brot in die Suppe, »so schlecht sind die Franzosen gar nicht. Sie haben sogar ganz vernünftige Ideen.«

Anna erstarrte. Hand und Löffel verharrten in der Luft. War der Preuße verrückt? Wie konnte er dergleichen bei Tisch und in Gegenwart des Vaters äußern?

Schon warnte Lühring: »Kerl – überleg dir gut, was du sagst!«

»Gewiss«, versicherte der Geselle arglos. »Ich habe mir das oft überlegt, und ich sag Euch, von denen können wir noch etwas lernen.«

Sieben Augenpaare blickten ihn an, neugierig, zweifelnd, entrüstet.

Conrad, Lührings Lehrling, runzelte die pickelige Stirn, als dächte er: Von den unmoralischen Franzosen kann man nur eines lernen, und das darf ein Lehrling leider nicht.

Nur Trine schien dem Preußen insgeheim zuzustimmen. Anna wusste: Für sie waren die Franzosen Männer mit Charme und Kultur in gut sitzenden weißen Hosen.

Der Geselle erläuterte die napoleonischen Gesetze, die bereits in Westfalen angewandt wurden. Sie räumten tatsächlich mit vielen Ungerechtigkeiten auf. Vor allem hatten sie den geheimen Inquisitionsprozess abgeschafft. Von nun an sollten alle Verhandlungen und Urteilsverkündungen öffentlich sein, eine erste Maßnahme gegen Mauschelei und Bestechung.

Als der Preuße jedoch davon sprach, dass auch die Zünfte aufgehoben und die Gewerbefreiheit eingeführt werden solle, stach er ins Wespennest. Lühring sprang auf, langte über den Tisch und packte den jungen Mann am Hemd. »Was redest du da? Die Zünfte aufheben? Verräter! Willst ein ehrlicher Handwerker sein? Ein Hund bist du! Ein Schweinepriester! Ein …«

»Vadder!« – »Bruder!« Rechts und links packten ihn Frau und Schwester an den Armen, versuchten, ihn zu mäßigen und auf den Stuhl zu ziehen. »Dein Herz! Dein Herz!«

Gesine bewahrte den kippenden Krug mit dem Bier geistesgegenwärtig vor dem Umsturz.

»Geh mir aus den Augen! Weg! Weg!«, brüllte der Vater und schleuderte die Frauen von sich wie lästige Kletten. »Steck dir deine Gewerbefreiheit an den Hut und lauf hin zu den Welschen! Unter diesen Tisch steckst du deine Füße nicht mehr!«

Weiß wie ein Laken auf der Wäschebleiche sagte der Preuße: »Meister Lühring, die Zeit der Zünfte ist vorbei, und die Gewerbefreiheit wird kommen. Das werdet auch Ihr nicht aufhalten können.« Er erhob sich und stürmte hinaus. Die Küchentür fiel ins Schloss.

Anna seufzte auf.

»Ochgottegott!«, stöhnte Gesine. »Ochgottegott! Da wird einem ja die Milch im Magen sauer.«

»Willst du den Preußen wirklich rausschmeißen?«, wagte Frau Lühring zu fragen.

»Natürlich! So ein Kerl arbeitet nicht bei mir.« Diese Wandergesellen!, stöhnte er innerlich. Aufrührerische Reden halten sie, und ehe man sich versieht, poussieren sie mit den Töchtern herum oder liegen mit dem Dienstmädchen im Bett. Er dachte an Hermann, seinen zweiten Sohn, der schon seit drei Jahren auf Wanderschaft war und noch nicht ein einziges Mal geschrieben hatte. Wo er wohl steckte? Ob er überhaupt noch lebte? »Ach«, seufzte Lühring nun laut, »in meiner Jugend war es besser. Da galt des Meisters Wort noch was.«

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Oktober in Bremen. Man spart Lampenöl und Torf, man verschwindet früh im Bett.

Der Preuße hatte bereits mit seinem Bündel das Haus verlassen. Gesine war zu ihrer schwindsüchtigen Mutter in den Duckwitzgang gegangen. In einer kleinen Kammer neben der Küche standen die Betten der Schwestern. Anna lag auf dem Rücken und starrte auf einen feinen Mondstrahl, der durch die geschlossenen Fensterläden fiel. Sie hörte von oben die Mutter husten, der Vater räusperte sich und spuckte. Draußen im Stall ruffelte das Schwein, eine Ratte raspelte im Gebälk. Unruhig und stöhnend wälzte sich die Schwester auf dem raschelnden Strohsack.

Anna konnte nicht einschlafen. In buntem Reigen wirbelten die Bilder des Tages in ihrem Kopf herum. Die traurige Äffin, dieser Theo, der gehenkte Rabenvater, Zuckermangel. Hunger nagte in ihr, nicht der normale Hunger, sondern jener Heißhunger auf etwas Süßes, der sie häufig des Nachts überfiel. Sie schlüpfte aus dem Bett und tastete sich in die Küche vor, griff in die Rosinentüte.

Es klirrte. Erschrocken hielt sie inne. Das Klirren kam von draußen. Arko, der Nachbarhund, bellte kurz auf. Dann wieder Stille, als wenn jemand den Atem anhielte. Anna lauschte. Sie drückte sich seitlich an das Küchenfenster und riskierte einen Blick in den mondhellen Hof. Da – wieder ein Geräusch.

Seltsam. Anna überlegte. Ein Einbrecher? Soll ich Vadder wecken? Sie horchte, und dann öffnete sie behutsam die Tür zum Hof. Kalt und feucht spürte sie die Hofsteine unter den nackten Füßen. Sie schlich zum Zaun, spähte auf das Nachbargrundstück, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Da stand Nachbar Meyeriks Bank, die Regentonne, und aus dem Schweinestall drang ein leises Rascheln und Schnuffeln. Herabgefallene Blätter klebten auf den Steinen. Herbstgeruch.

Und ein Haus weiter, bei Strohms? Kurz entschlossen kletterte Anna über den Zaun. Dort lehnte eine Schubkarre hochkant an der Wand, Kästen und Kisten stapelten sich in einer Ecke, aus leeren Glasballons zog sauersüßer Essiggeruch an ihre Nase. Scherben funkelten im Mondlicht – das erklärte das Klirren. Einer der Ballons war umgefallen und zersprungen, vielleicht hatten Katzen darauf herumgeturnt. Und dann entdeckte Anna den kleinen, kompakten Sack. Sie hob ihn an; er war schwer. Geschickt öffnete sie die Schnüre, griff hinein, fühlte die harten, klebrigen Kristalle an den Fingerkuppen, kostete – Zucker!

Aha, dachte sie, jemand hat für Strohms Zucker organisiert. Den brauchten sie für ihren Laden, für die Gelees und Torten, für die eingesetzten Früchte in Branntwein. Damit war das Geheimnis des nächtlichen Ruhestörers geklärt. Kein Einbrecher und keine Katze, sondern ein Schmuggler – in diesen Zeiten etwas völlig Normales. Beruhigt hätte Anna ins Bett gehen können, aber der Zucker lockte. Viele Hände voll schaufelte sie in ihr geschürztes Hemd.

Sie kramte ein Leinensäckchen aus der Küchenbank hervor, schüttete den Zucker hinein und versteckte es in ihrem Nachtschrank.

Kapitel 3

Auf den Oktober folgte ein nasser, nebliger November, der die Menschen mit Gliederreißen und rheumatischen Beschwerden plagte. Graue Tage, feucht und muffig wie alte Waschlappen. Die Totengräber hatten Konjunktur.

Die Widerstandskraft von Gesines Mutter schmolz dahin, und eines Abends verstummte ihr Röcheln und Husten für immer. Gesine verließ das Haus im Duckwitzgang und zog mit einem Bündel Kleider, einem frommen Spruch im Rahmen und einem geblümten Nachttopf in die Kammer zu Anna und Trine.

Anna erhellte sich die dunklen Tage mit ihrem geheimen Zuckervorrat. Verstohlen suchte sie den Nachtschrank auf, fünfmal, zehnmal, zwanzigmal am Tag benässte sie den Zeigefinger mit Spucke, bohrte ihn in die klebrige Masse und leckte ihn ab.

Gerade scheuerte sie den Fußboden der Mädchenkammer, als es herrisch an der Haustür hämmerte. »Hausdurchsuchung!«, tönte eine Stimme. »Laut kaiserlichem Dekret werden alle englischen Waren konfisziert!«

Erschrocken richtete Anna sich auf. Der Zucker!, schoss es ihr in den Kopf, wo konnte sie ihn verstecken? Blitzschnell ließ sie das Leinensäckchen im Nachttopf verschwinden.

Im Flur stand ein Ratsdiener des Senats, begleitet von einem charmanten Douanier als Sachverständigem und einem dümmlich glotzenden Soldaten. Der bremische Ratsdiener wand sich vor Unbehagen wie ein Weseraal und verlas eine lange Liste der verbotenen Waren. Kaffee, indischer Pfeffer, Safran, Porterbier, englische Keramik, Zucker und Tabak aus den Kolonien, Kattun …

»Ochgottegott!«, rief Gesine und schlug die Hand vor den Mund. »Sie können uns doch nicht alles wegnehmen!«

»Alles nicht, nur die englischen Waren!«, erklärte der Mann.

»Aber – Vadder ist nicht da, und unsere Mudder liegt krank im Bett, und …«, wandte Trine ein. Ohne Erfolg.

»Dazu wir nischt brauchen Ihre Papa oder Ihre Maman, ma belle. Das wir können särr allein«, antwortete der Douanier und strahlte sie an.

Anna blickte auf die Straße. Die Nachbarn standen in erregt tuschelnden Gruppen zusammen, blickten böse zum Leiterwagen, auf dem das eingezogene Gut landete, murrten und schimpften und ballten verstohlen die Fäuste. In sämtlichen Häusern wurde konfisziert. Frau Büssenschütt von gegenüber versuchte gerade, einen ungewöhnlich großen und ungewöhnlich hässlichen Porzellanhund aus den Armen eines Soldaten zu winden und schrie dabei: »Den nehmt ihr mir nicht weg, ihr Halunken! Ihr Diebsgesindel!«

Ungerührt stieß der Soldat sie zurück, der Hund fiel zu Boden und zerbrach.

Napoleon hatte ein neues Gesetz erlassen zur ›Beschlagnahmung und Besteuerung aller englischen Fabrikerzeugnisse und Kolonialwaren‹ und ließ aus sämtlichen Haushalten, Lagerhallen, Speicherböden und Schuppen englische Manufakturartikel und Güter aus den Kolonien einziehen. Dabei verfuhren die Soldaten nicht gerade zimperlich. Sie brachen die Packhäuser an der Weser auf, zerschlitzten Baumwollballen, schütteten Säcke aus, und was sie nicht abtransportierten, das vernichteten sie mit Wasser, Vitriol und Ätzkalk.

Sie hatten Frau Büssenschütts Porzellanhund zerbrochen. Niedergeschmettert starrte sie auf die Scherben. »Aber den hat mir doch mein seliger Mann schon vor Jahrenden geschenkt!«, stammelte sie. Egal. Der Hund war englisch gewesen und trug kein Zertifikat, das ihn als verzollt auswies. Nicht ganz recht, aber recht einfach.

Nun reckte auch Tante Mariechen ihren neugierigen Kopf auf die Straße. »Oh nein, Frau Büssenschütt! Ihr wunderbarer Hund! Das gute Stück!«, jammerte sie laut. Und leise fügte sie hinzu: »Das kommt davon. Warum hat sie ihn auch so protzig ins Fenster gestellt!« Sie machte auf dem Absatz kehrt und huschte in die Stube. Geübt packte sie die Schnapsflasche, zog den eingeschliffenen Glasstopfen heraus und nahm einen tiefen Schluck. In einer Notsituation wie dieser verzichtete sie auf Anstand und Sitte und auf das dazugehörige Glas.

Anna kehrte in die Kammer zurück, griff zur Wurzelbürste und scheuerte und scheuerte. Der Douanier hatte bereits die oberen Räume durchsucht und nahm sich nun den Keller vor. Er schnüffelte am Sauerkrautfass, er probierte an den Flaschen mit Himbeerwein, er stocherte in der Kartoffelkiste. Nichts, aber auch gar nichts hatte er bisher in diesem Haus gefunden. Verdächtig, äußerst verdächtig.

Mit dem dümmlichen Soldaten betrat er die Mädchenkammer. Die ältere Tochter des Hauses, die Hübsche, hatte schon eine kleine Kiefernholztruhe geöffnet und zeigte bereitwillig, dass sie nichts zu verbergen habe. Wirklich nicht? Der Douanier grinste verschmitzt. Dann riss er den Strohsack vom Bett hoch. Sacré, es gab ja doch eine Überraschung! Einige Ellen geblümten Kattuns. Die Ältere errötete bezaubernd.

»Muschjöh«, säuselte sie, schürzte die Lippen, flehte mit den Augen, »wollt Ihr mir wirklich den Stoff wegnehmen?«

Verlegen warf der Douanier einen Blick auf den Soldaten. »Nischt wollen, ma belle. Müssen!« Dann öffnete er die Tür des Nachtschranks. Mit verstärkter Kraft scheuerte Anna die Dielen. Er packte den Nachttopf, er hob den Deckel. »Qu’est-ce que c’est? Quelle surprise!«

Spitzfingrig zog er den Leinenbeutel heraus. Er öffnete ihn. »Du sucre dans le vase de nuit! Une bonne cachette – mais peu appetissant!« Und damit warf er ihn angeekelt dem Soldaten zu.

Der Zucker! Annas wohlgehüteter, kostbarer Schatz, von dem sie sich immer nur ein bisschen gegönnt hatte – nein! Ihre Hände zitterten, und ohne, dass sie etwas dagegen tun konnte, schleuderten diese Hände den nassen Scheuerlappen in das verdutzte Gesicht des Zöllners. Ihr Kopf wurde zu Boden gedrückt, ein Stiefel trat sie in den Po.

Trine kreischte: »Meingottannadaskannstdudochnichtmachen!«

Der gedemütigte Douanier brabbelte irgendetwas Französisches, mit hartem Tritt verließen sie die Kammer, die Tür fiel ins Schloss. »Mein Gott, Anna –!«

Anna richtete sich auf, grinste schief, rieb sich das gemarterte Hinterteil und sagte: »Ich wusste gar nicht, dass du auch was zu verbergen hattest.«

»Was anderes fällt dir dazu nicht ein? Schlägst einem französischen Staatsdiener ’nen Feudel um die Ohren! Was meinste, was jetzt passiert? Ins Loch werden sie dich stecken! Am Pranger werden sie dich bespucken.«

Es passierte gar nichts. Anna kam weder ins Loch noch an den Pranger. Die Familie entsetzte sich, aber insgeheim freute es sie, dass Anna es dem Franschen mal so richtig gegeben hatte.

An diesem Abend wollte Anna nachschauen, ob Strohms Schmuggler wieder tätig geworden war. Sie schlich aus dem Bett, als sie plötzlich die lauten Stimmen von Mutter, Vater und Tante in der guten Stube hörte. Sehr ungewöhnlich zu dieser späten Stunde.

»… Anna ist zu wild!«, sagte die Tante.

»Ach, Unsinn. Sie ist temperamentvoll. Und sie lässt sich nichts gefallen«, widersprach die Mutter.

»Temperamentvoll nennst du es, Schwägerin? Ich sage: ungezogen! Wie ein Gassenjunge benimmt sie sich, und wie ein Gassenjunge sieht sie auch aus mit ihren struppigen Haaren und …«

»Marie! Halt dich da raus!«, unterbrach die Mutter scharf. »Das Annchen ist kein Gassenjunge!«

Anna freute sich, dass die Mutter sie verteidigte – nun gab der Vater seinen Kommentar ab: »Na ja, etwas jungenhaft und widerspenstig ist sie schon.« Er verstummte. Sprach weiter. »Und – wenn ich ehrlich sein soll: ’Ne Schönheit ist sie auch nicht. Bisschen spillerig und eckig und platt oben herum. Kein richtiges Mädchen. So was lässt sich schlecht verheiraten. Ein Mann will schließlich was zum Anfassen haben. Ich spekulier auf den Conrad. Mit seinem Vater bin ich einig. Ist ’ne gute Partie. Einziger Sohn …«

Annas Knie zitterten. Sie schlich zurück in die Kammer.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Der 6. Dezember ist der Tag des heiligen Nikolaus, aber in diesem Jahr hatte er den Bremern die Rute zugedacht.

Einen großen Teil der konfiszierten Waren wie Kaffee, Zucker und Baumwolle hatten Napoleons Schergen schon nach Köln transportieren lassen, um sie dort erneut zu verkaufen. Und was geschah mit dem Rest? Seit den frühen Morgenstunden rumpelten über fünfzig beladene Wagen durch das Herdentor auf die Bürgerweide.

»Die Franschen verbrennen die englischen Waren!« – »Das kann doch wohl nicht angehn! Das ist der reinste Vandalismus!« Die Bremer wollten es nicht glauben und zogen hinterher.

Am späten Nachmittag marschierten auch Anna und Trine über die Weserbrücken zur Bürgerweide, der gerötete Himmel wies den Weg. Bitterkalt war es. Der Atem gefror zu Nebelwölkchen. Eine Windböe fegte über das Wasser und bauschte ihre Röcke. Trotz der zwei flanellenen Unterröcke und gestrickten Wollstrümpfe fror Anna am Po und an den Beinen, denn den Luxus von Unterhosen kannten Lührings Töchter nicht. Die trugen allenfalls reiche Bürgermädchen.

Die Bürgerweide bot ein gespenstisches Bild. Tausende Menschen hatten sich versammelt, drängelten, schubsten und bildeten einen Kreis, in dessen Mitte meterhohe Flammen sprühten. Anna schlängelte sich in die vorderste Reihe, zog die Schwester mit sich bis hin zu den französischen Soldaten, die gemeinsam mit der Bremer Bürgerwehr eine Absperrkette bildeten. Gebannt starrte sie in das glühende Inferno. Kisten knackten, Keramik zersprang – das gute englische Porzellan! Die Hitze brannte auf Annas Gesicht, der Qualm stach in die Augen, reizte den Hals.

Trine hustete. »Komm, lass uns weiter nach hinten gehen. Hier vorn ist es mir zu stickig.«

»Geh schon, ich komm gleich nach.«

Anna konnte sich nicht von dem faszinierenden Anblick der lodernden Flammen lösen. Natürlich, das Ganze war eine schändliche Posse, an der kein guter Bremer Gefallen haben durfte, und es war auch wirklich schade um die nützlichen und weniger nützlichen Dinge. Gleichzeitig ging von dieser Zerstörung ein Rausch aus, etwas Verzauberndes, Hexenhaftes. Wild, urtümlich und ungebändigt knisterte und knackte es, rote Blitze zuckten über die Gesichter der Schaulustigen, Ascheflöckchen segelten über allem. Anna gaffte gebannt. Alle gafften gebannt, oder jedenfalls fast alle.

Am Rande der Bürgerweide warteten Kutscher auf ihre Herrschaften, beruhigten nervöse Pferde und ließen die Schnapsbuddel kreisen. In der Menschenmenge wartete Peter Joseph Nauert aus Lilienthal auf gute Gelegenheiten. Er war ein kleiner Taschendieb, der von Höherem träumte. Das ging nur mit ausreichend Kapital. Er drängelte hier ein bisschen, schubste dort ein bisschen, ging mit den Menschen auf Tuchfühlung und machte ganz hübsche Beute.

Anna hatte sich gerade vom Feuer abgewandt, um die Schwester zu suchen, als ein Tumult ausbrach. Ein Bursche hatte versucht, die Absperrkette zu durchbrechen, um ein angekokeltes Rumfass aus den Flammen zu retten. Sogleich griffen ihn die Soldaten, verdroschen ihn mit den Läufen ihrer Gewehre und jagten ihn davon. Nun brach sich die unterdrückte Wut einiger Frauen und Männer Bahn. Mit erhobenen Fäusten und zornigem Gebrüll bedrängten sie die Franzosen, hieben ihrerseits auf die Besatzer ein.

»Aufhören! Aufhören!«, riefen die Männer von der Bürgerwehr und standen notgedrungen dem Feinde bei.

»Ihr seid nicht besser als das Gesindel!«, kreischte jemand. »Immer feste drauf! Gebt’s ihnen!« Faustschläge, Tritte, Kratzen, Spucken, Zerren an Kleidung und Haaren, Schreien und Stöhnen.

Anna erstarrte und hielt die Luft an, die aufgestaute Wut über den entwendeten Zucker brodelte in ihr, und plötzlich trommelten auch ihre Fäuste auf einen blauen Franzosenrücken, schlugen ihre Knöchel gegen die hageren Schulterblätter. Noch ein hübscher Ratscher an seinem Nacken – schade, dass ihre Fingernägel so kurz waren. Trines Krallen wären wirksamer.

Da drehte der Soldat sich um, schlug ihr ins Gesicht und stieß sie auf den zerstampften Boden, bevor er sich anderen Kontrahenten zuwandte. Schon stand Anna wieder auf den Beinen, hob ihre Röcke und trat dem Franzosen kräftig in den weiß behosten Hintern. Deutlich zeichnete sich ihr Schuhabdruck ab. Nicht getreten werden – selber treten. Und gleich noch einmal!

Ein Schuss fiel.

Im Nu verflog der Kampfesrausch. Das wild pulsierende Körperknäuel löste sich auf, die Schläger wurden wieder zu Bürgern, sie klopften ihre Kleidung ab, fuhren mit den Fingern durch die Haare, wischten sich über das Gesicht.

Der Schuss hatte nur zur Warnung gedient, und keinem war ernstlich etwas geschehen außer ein paar Schrammen, einigen blauen Augen, diversen Platzwunden und einem gebrochenen Nasenbein.

Benommen blieb Anna stehen. Sie schüttelte den Schmutz von den Röcken, drehte sich um und suchte die Schwester, sah indes nur fremde Gesichter. Sie rief ihren Namen. Einige Zuschauer machten sich bereits auf den Heimweg. Anna wurde unruhig. Ob Trine was passiert war?

Im Gewühl entdeckte Anna Theo mit seinen Freunden, diesen komischen Theo, der sie damals nach dem Freimarkt nach Hause gebracht hatte.

»Mamsell Lühring«, begrüßte er sie. »So allein? Wo ist deine hübsche Schwester?«

Als Anna ihm mitteilte, dass sie nach ihr suche, erbot er sich, ihr zu helfen.

Theos entscheidender Vorteil war seine Länge. Anna reichte ihm knapp an die Schulter. Doch auch sein guter Überblick half nichts, die Schwester blieb verschwunden.

Inzwischen hatte der französische Kommandeur General Boyer den Befehl gegeben, das Verbrennen der Waren am nächsten Tag fortzusetzen, und die Menge löste sich auf. Gemeinsam machten sich Anna und Theo auf den Heimweg.

Theo. Verstohlen sah sie ihn von der Seite an. Er hatte etwas an sich: die braunen Locken, der lange schlaksige Körper. Anna wagte nicht zu denken, ihr Atem ging kurz, und stocksteif schritt sie neben ihm aus.

Schweigend durchquerten sie das Herdentor, die Sögestraße, die Wachtstraße, schweigend gingen sie über die beiden Weserbrücken. Anna hätte mit ihm bis Oldenburg wandern können, ohne ein Wort zu sagen. Nur wenige Menschen waren unterwegs. Ein Bote mit einem eiligen Brief, ein paar Kneipenbummler und ein Lampenwärter, der die schaukelnden Lämpchen der Altstadt mit Öl und Feuer versorgte. Verzaubertes Bremen.

»Hast mal wieder kein Licht, was?«, fragte Theo unvermittelt.

»Trine hat die Lampe.«

Er nickte und grinste verschmitzt. »Ist ein hübsches Mädchen, deine Schwester.«

»Ja«, sagte Anna. Der Zauber zerbrach.

Gleich hinter der Brautbrücke verabschiedete sie sich von ihm. Als sie beklommen die Haustür öffnete, drangen aufgeregte Stimmen aus der Stube. Dort saß Trine mit den Eltern, mit Tante Mariechen und Frau Strohm am großen Tisch, und keiner verlor ein Wort darüber, dass Anna allein nach Hause gekommen war.

»Anna, ach Anna, Lenchens Mutter ist tot!«

»Nein!«

»Tja, Annchen«, sagte der Vater. »Frau Strohm hat es gerade erzählt.«

Frau Strohm erzählte es gern ein zweites Mal, wie Lenchens kleine Schwester angerannt gekommen war und gesagt hatte, dass die Mutter Blut spucke.

Lenchens Mutter tot. Die Mutter ihrer allerbesten Freundin. Der Vater und der große Bruder ohne Arbeit und die kleinen Geschwister ohne Mutter. Schlimm.

»Tja.« Frau Strohm seufzte. »Das arme Mädchen. Die häuslichen Verhältnisse waren ja nie besonders rosig, und nun auch noch das.«

Meister Lühring stand auf. »Ich glaube, ich muss mal ’nen Klaren einschenken. Dann kann man das besser verkraften.«

»Mir auch, Johann, mir auch«, pflichtete ihm Mariechen bei. »Ihnen auch, Frau Strohm?«

»Nee, Gott bewahre! Das Zeug krieg ich nicht runter. Wenn Sie einen süßen Likör hätten.«

»Ich trinke ihn aus gesundheitlichen Gründen, wie Medizin«, erklärte die Tante. »Aber Likör haben wir auch, nicht wahr, Johann?«

Johann Lühring hatte auch Likör.

Frau Strohm berichtete, dass Lenchens Mutter noch ins Krankenhaus geschafft werden sollte, es war ja glücklicherweise nicht weit, gleich hinter dem Schweinemarkt, doch zunächst musste ein Wagen gefunden werden, um sie dorthin zu transportieren. Und als der Weinhändler Grote endlich einen Karren zur Verfügung stellen konnte, war die arme Frau schon verblichen.

Anna erschauderte und setzte sich steif auf die vorderste Kante eines Stuhls. Lenchens Mutter – tot.

Der Vater erschauerte ebenfalls und brauchte neue Stärkung. »Auf einem Beine steht man schlecht. Na, Frau Strohm, wie ist es? Ein Gläschen vertragen Sie doch noch.«

»Och, wenn Sie meinen, Herr Nachbar, denn will ich mich man nicht zieren.«

Die Mutter überlegte, was jetzt mit ›de Kinners‹ würde.

»Tja, darüber haben wir auch schon sinniert«, sagte Frau Strohm. »Die Kleinen müssen ins St. Petri Waisenhaus auf’n Domshof, und Lenchen kann bei uns ’n Bett kriegen.«

Wieder griff Lühring zur Flasche. »Dreimal ist Bremer Recht. Na, wie ist es, Frau Nachbarin?«

»Nee danke, nee danke. Mir ist schon ganz blümerant zumute. Ich muss los.« Und damit stand sie auf und griff ihre Lampe.

Kapitel 4

Heiligabend 1810. Wässrige Flocken fielen zur Erde und zerschmolzen. Der Himmel konnte sich nicht entscheiden, ob er es schneien oder regnen lassen sollte. Schade, dass es nicht etwas kälter ist, dachte Frau Lühring. Weiße Weihnachten sind doch schöner. In meiner Jugend hat es häufiger geschneit.

»Schade, dass es nicht kälter ist«, sagte der Meister, als hätte er die Gedanken seiner Frau gelesen, »dann könnte der Junge die neuen Eisgleiter ausprobieren.«

Lüttjohann hatte ein paar Schlittschuhe geschenkt bekommen, ein einfaches holländisches Modell zwar, aber immerhin. Ganz vernarrt schnallte er sie wieder und wieder unter seine Schuhe und zurrte die Lederriemen fest.

Anna hatte eine Stickschere bekommen. Und einen Fingerhut, echt Silber, dessen Kappe ein roter Stein zierte. Und fünf Sternchen mit weißem Baumwollgarn, 2-fach. Und vier Ellen handgewebtes Worpsweder Bauernleinen.

»So, mein Annchen, nun hast du endlich deine eigenen Stickutensilien«, sagte die Mutter und strich ihrer Tochter eine Haarsträhne aus der Stirn. »Allmählich muss man die Aussteuer ins Auge fassen, nicht wahr? Jetzt kannst du dir eine schöne Tischdecke in Lochstickerei machen.«

Anna protestierte, sie sei doch erst vierzehn Jahre alt, und entsetzt dachte sie an die Zukunftspläne ihres Vaters. Aussteuer – Conrad! Anna hasste den Conrad und das Sticken, und besonders hasste sie die Lochstickerei. Mit einer winzigen Schere wurden kunstvolle Ornamente in Leinenstoff geschnitten, eine furchtbare Fummelei, jedenfalls für Anna. Die Löcher gerieten ihr entweder zu groß oder zu klein, sie waren schief und eierig. Oder sie stach sich an der spitzen Schere und bekleckerte das weiße Leinen mit Blut. Tausend Tücken waren damit verbunden, und jetzt hatte sie auch noch die ganze verdammte Ausrüstung dafür geschenkt bekommen.

Hin und wieder warf sie begehrliche Blicke auf das Geschenk ihres Bruders. Wie gern würde sie wie die Jungen Schlittschuh laufen, schwerelos über das Eis gleiten, Schleifen drehen. »Ach«, seufzte sie, »das Leben ist ungerecht!«

Der Vater, weihnachtlich milde gestimmt, lächelte und fragte: »Was naseweiste?«

»Ich möchte auch mal Schlittschuh laufen!«

Entgeisterte Augen starrten sie an. Der Vater fand als Erster seine Sprache wieder: »Bischa wohl nich klug, was? Ein Mädchen und Schlittschuhlaufen – hat man das schon gehört!«

»Warum dürfen Mädchen das nicht?«, bohrte Anna.

»Weil es sich einfach nicht gehört. Darum!«, erklärte Tante Mariechen.

»Stell dir vor, du fällst hin!«, ereiferte sich Trine.

»Annchen, Annchen. Du willst die Welt umkrempeln, was? Wie Napoleon, wie Napoleon, was?«, bemerkte der Vater und war damit schon wieder bei seinem Lieblingsthema angelangt. »Nun hat er’s ja geschafft, der olle Korse, nun werden wir Französisch.«

Vor ein paar Tagen hatten die Bremer die Hiobsbotschaft erhalten: Mit Beginn des Jahres 1811 wird die Souveränität der Stadt aufgehoben. Bislang hatte Napoleon die Stadt nur besetzt. Jetzt schluckte er den gesamten norddeutschen Raum, und damit gehörte auch die Freie und Hansestadt Bremen zu Frankreich. Der Bürgermeister hieß nun ›Maire‹, und das Rathaus verwandelte sich demzufolge in eine ›Mairie‹. Bremen wurde die Hauptstadt des Departements ›Bouches du Weser‹ und unterteilte sich wiederum in vier Arrondissements. Voilà.

»Ich glaube, für uns wird sich nicht viel ändern«, meinte die Mutter. »Will noch jemand etwas Punsch?« Sie schwenkte die schwere Kanne, aus der betörend duftende Dämpfe stiegen.

»Nicht viel ändern?«, fragte der Vater aufgebracht. »Fürs Erste müssen wir neue Maße lernen. So ein Blödsinn! Seit ewigen Zeiten messen wir mit Elle, Rute, Fuß und Zoll, und plötzlich soll das nicht mehr gelten. All die Pläne, die ich für die Häuser gemacht habe, mit einem Mal sind sie nichts mehr wert. Warum? Habe ich nicht jahrelang gute Dachstühle gebaut mit Elle und Fuß?«

Nur eines erwähnte er nicht: Eine Elle war nicht überall eine Elle, und ein Fuß war auch nicht überall ein Fuß. Zum Beispiel war die Wiener Elle ein Viertel länger als die Hannoversche. Und die Oldenburger Rute war fast doppelt so lang wie die Bayrische, ein Problem für wandernde Baumeister oder Gesellen. Eine Vereinheitlichung der Maße und Gewichte war längst überfällig.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Das Schneetreiben verdichtete sich. Einzelne Flocken fielen Peter Joseph Nauert in den Nacken, schmolzen und liefen als Wassertropfen seinen Rücken entlang. Er zog den Hals ein und schlug den Kragen seines Rockes hoch. Er hatte einen neuen Geschäftszweig entdeckt, und zwar einen relativ legalen: den Schmuggel. Alle Welt schmuggelte. Irgendwie mussten die Bremer ja an ihren Zucker, Kaffee und Tee und an ihre Zigarren kommen.

Gottfried hatte ihn darauf gebracht. Gottfried soundso, ein Bekannter aus dem ›Ehrbaren Küper‹, eine Kneipe, in der schon längst keine ehrbaren Küper mehr verkehrten. Und Gottfried war weder göttlich noch friedlich; er handelte mit Informationen. Steckte seine Nase in alle Angelegenheiten und verdiente sich mit dem Weitererzählen seinen Lebensunterhalt. So hatte er Peter, bis zu diesem Moment nur kleiner Dieb, Kontakte zu einigen renommierten und durchaus honorigen Schleichhändlern verschafft.

Noch war Peter Nauert ein unbedeutender Schmuggler, ein Anfänger, aber der Bereich war ausbaufähig, zumal Nauert keine Arbeit scheute. Sogar heute nicht, am Heiligen Abend, wo alle Menschen im trauten Heim die Geburt des Heilands feierten. Er besaß kein trautes Heim, und deshalb konnte er ebenso gut arbeiten, vor allem, weil auch die Douaniers heute feiern und weniger scharf kontrollieren würden.

Durch den Achelisgang schlich er hinunter an die kleine Weser zu einem Boot und ruderte möglichst geräuschlos aus der Stadt heraus. Am Steinweg vor dem Bunten Tor legte er wieder an, zog das Boot unter einen Weidenbusch und lief Richtung Kirchweg.

Mithilfe des Bootes hatte er die Akzisen, die Zollstationen der beiden Neustadt-Tore, geschickt umgangen. Nun marschierte er den langen Weg über die Neuenlander Weide bis an die Ochtum, die Grenze zum Oldenburgischen. Gleich hinter der Grenze lag Kuhlen, drei einsame Gehöfte, die einen idealen Umschlagplatz für Konterbande darstellten. In abenteuerlichen Nacht- und Nebelaktionen wurde die Ware von der englischen Insel Helgoland in kleine deutsche Nordseehäfen geschmuggelt und von dort auf der Weser oder auf einsamen Wald-, Moor- und Heidewegen ins Landesinnere transportiert. Heute sollte Nauert einige Pfund englischen Tee in die Stadt bringen. Doch der Weg war lang und beschwerlich, und er hatte sich neue Stiefel arbeiten lassen, sehr schöne feste Rindslederstiefel, die leider noch drückten und scheuerten.

Die Warenübergabe in Kuhlen verlief problemlos, und Nauert humpelte mit dem schweren Sack voller Teepakete auf dem Rücken zurück Richtung Bremen, über die Neuenlander Weide, den Kirchweg und den Steinweg bis an die Weser. Träume verkürzten die beschwerliche Strecke. Er träumte von Madda Böschen, die ihm für ein paar Grote hin und wieder gefällig war; er träumte von einem steifen Grog. Wenn das Wetter offen bliebe, könnte er mit der Postkutsche nach Hamburg fahren, einen Geschäftsfreund besuchen, eine neue Perücke kaufen, zur Abwechslung eine blonde. Diese Patentperücken gab es nur bei …

»Attention! Arretez-vous!«

Die französischen Worte rissen Peter jäh aus seinen Gedanken. Ein Douanier! Und er mit seinem Sack Tee auf dem Rücken und den wunderschönen Plänen im Kopf. Blitzschnell überlegte er: Dort unten ist schon die Weser, da liegt das Boot, die Rettung!

Er rutschte die Uferböschung hinunter, verfolgt von dem französischen Schatten. »Arretez-vous ou je tire!«

Gleich hätte er das Boot erreicht, noch einen Satz – und schon lag Nauert im Schneematsch. Der Schatten beugte sich über ihn, drohte mit gezogenem Bajonett und brüllte: »Un Contrebandier, hein? Quést ce que vous avez dans le sac?«

Weihnachtlicher Rotweinatem streifte Nauerts Gesicht. Scheiß Franzose! Warum konnte er nicht feiern wie alle guten Christen? Betäubt blieb er liegen.

»Qu’est ce que vous avez dans le sac?«, wiederholte der Franzose eine Spur aggressiver und machte sich an dem Sack zu schaffen.

Nauert schüttelte seine Betäubung ab. Der Tee! Die Reise nach Hamburg – nein, den Tee kriegt das Schwein nicht! Er sprang auf die Beine und versetzte dem verdutzten Douanier einen Stoß gegen die Schläfe, dass der die Uferböschung hinunter in die Weser rollte. Erschrocken schaute Nauert ihm nach, sah, wie der Mann ins Wasser fiel und reglos liegen blieb, das Gesicht nach unten, die Arme weit ausgebreitet.

Panik erfasste ihn. Ich bin doch nur ein kleiner Dieb! Ist er tot? Habe ich ihn umgebracht? Zum Teufel auch, bloß weg, bloß schnell weg! Mit flatternden Händen zerrte er das Boot aus dem Gebüsch, warf den Sack hinein, sprang hinterher, ruderte wie ein Besessener in die Stadt zurück und verfluchte den Gottfried, der ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt hatte.

Kapitel 5

Gesine stand am Herd und kochte quartweise Lindenblütentee. Fast die gesamte Familie Lühring lag erkältet im Bett, und auch ihr tropfte die Nase, die Augen tränten. Nur Anna war von der Grippewelle verschont geblieben und pflegte die Mutter, die Brüder und die Tante. »Das Wasser ist alle, Anna. Musst Frisches holen«, sagte Gesine.

Anna griff zwei Eimer und ging zum Rolandbrunnen. Immer noch zeigte sich der Winter schmuddelig grau, statt mit klarem, frostigen Nordwind aufzuwarten. Anna erschauerte; heftig bewegte sie den Pumpenschwengel, um schnell ins Haus zurückkehren zu können.»Mamsell, Mamsell – du reißt ja gleich den Schwengel ab!«

»Theo!«, rief sie überrascht. Ihr Herz begann zu rasen. Sie holte Luft, um belanglos zu plaudern, etwas Nettes zu erzählen, aber ihr Verstand war wie weggepustet. Sie sah nur den jungen, schlaksigen Mann und seine lachenden Augen. Und sie sah sich selbst, eckig, reizlos, gar nicht mädchenhaft, schwer unter die Haube zu bringen.

Wie aus dem Nichts war er aufgetaucht und grinste sie an. »Komm, ich will mal ein Kavalier sein und dir das Pumpen abnehmen.« Sanft drängte er sie beiseite, nahm ihr den Schwengel aus der Hand und füllte die Eimer.

Ein einbeiniger Krüppel stelzte am Brunnen vorbei, und ohne nachzudenken, trat Anna einen Schritt zurück, um ihm Platz zu machen. Sie rutschte auf einem Kothaufen aus, stürzte und blieb liegen.

»Annchen, Annchen!«, rief Theo erschrocken. »Hast du dir weggetan?«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Gar nicht!«

Nicht einen Schritt konnte sie gehen, so sehr schmerzte das Fußgelenk. Da hob Theo sie hoch. »Komm, leg deine Arme um meinen Hals, dann kann ich dich besser halten«, sagte er und trug sie.

Annas Arme hatten sich schon von selbst darum geschlungen. Sie lag in seinen Armen, hing an seinem Hals – ganz dicht unter seinem Gesicht. Sein Atem streifte ihre Wange, als er ins Keuchen geriet. In seinem linken Augenwinkel saß ein kleiner Leberfleck.

Der Weg in die Brautstraße war viel zu kurz. Theo lieferte sie zu Hause ab, setzte sie in der Küche behutsam auf einen Stuhl, half ihr aus dem kotverschmierten Schuh und bekam von Meister Lühring einen Schnaps eingeschenkt. Die Wassereimer musste indes Gesine vom Rolandbrunnen holen.

Als der barmherzige Samariter gegangen war, fragte der Vater: »Hat er dich – unsittlich berührt?«

»Aber, Vadder!«, entrüstete sich Anna, und wünschte insgeheim, Theo hätte es getan, hätte ihr wenigstens einen klitzekleinen Kuss gegeben. »Aber, Vadder! Theo ist mit Andreas konfirmiert worden! Der ist anständig!«

Die nächsten Tage verbrachte Anna sitzend und lesend, manchmal auch stickend, auf der Küchenbank. Der verstauchte Fuß zwang sie zur Ruhe. Nur am Sonntag wäre sie gern in die Kirche gegangen, nicht so sehr wegen Pastor Menkens erhebender Worte, sondern wegen der Möglichkeit, Theo zu sehen.

Als die Familie vom Gottesdienst heimkehrte, sagte Trine beiläufig: »Ach, ehe ich’s vergesse, Theo lässt grüßen.«

»Oh! Was hat er gesagt?«

»Na, schöne Grüße eben. Und gute Besserung. Was man so sagt.«

Hitze schoss Anna in den Kopf. Theo hatte sich nach ihr erkundigt. Sie bohrte weiter: »Und – hat er noch was gesagt?«

Trine hob die Augenbrauen. Sie musterte Annas roten Kopf, und plötzlich schien sie zu verstehen. Lächelnd antwortete sie: »Jaaa – er hat gesagt, dass er –« Hier legte sie eine lange Kunstpause ein. »Dass er mich charmant findet.«

»Du lügst! Das würde er nie sagen!« Natürlich log Trine.

»Wenn du meinst, dass ich lüge, dann frag doch nicht erst«, gab sie zur Antwort, drehte sich um und verließ mit einem gleichgültigen Schulterzucken die Küche.

Betroffen blieb Anna zurück. Und wenn sie doch nicht gelogen hat? Wenn er die Grüße nur bestellt hat, um Trine ansprechen zu können? Er findet sie hübsch, das weiß ich. Diese blöde Ziege, diese Schnepfe – ach, immer ist sie beliebter, immer! Anna ballte ihre Hände. Würgen könnte ich sie! Ihre hübsche Fratze zerkratzen! Ihre Haare absengen!

Die Haustür öffnete sich; auf dem Flur wurden Stimmen laut, die Freundinnen wollten Anna besuchen und rissen sie aus ihren blutrünstigen Überlegungen, was sie mit ihrer Schwester alles machen würde, wenn sie könnte.

Sie setzten sich in die Lühringsche Küche. Hier waren die Mädchen unter sich, denn Vater, Mutter, Tante, Brüder und Gesinde hockten sonntags in der guten Stube. Der Küchenherd strahlte eine milde Wärme aus, Torfgeruch würzte die Luft.

Lenchen rutschte zu Anna auf die Bank und kratzte gedankenverloren an ihrer Ferse. Die Frostbeulen machten ihr wieder zu schaffen. Im Moment juckten sie nur, aber bald würden sie aufbrechen und nässen und furchtbar schmerzen. »Oh, Anna, bei euch ist es so gemütlich!« Sie beneidete die Freundin um ihre heile Welt. Eine lebende Mutter, ein ordentlicher Vater, für den man sich nicht zu schämen brauchte, genug Torf zum Heizen, Brot zum Essen, Platz zum Wohnen – kurz, das Paradies. Ja, die Anna, die konnte froh sein.

Auch Charlotte setzte sich zu den beiden auf die Bank und holte ihre Stickerei aus dem Beutel. Sie arbeitete ein paar Häuser weiter in Buschmanns Hutfabrik als Näherin. Die Vierte im Bunde war Ahlke.

Ahlke hatte eine Neuigkeit. »Stellt euch vor, ich kann am 1. Januar bei Senator Smidt in Stellung gehen!«, platzte sie heraus.

»Nee, sag an. Als was denn?«

»Als Küchenmädchen. Er hat eine nette Frau. Ich glaube, dort habe ich es gut.«

Die vier Mädchen hatten zusammen die St. Pauli-Schule besucht. Ostern waren sie konfirmiert und aus der Schule entlassen worden. Seither suchten sie alle eine Stellung – bis auf Anna. Der Vater meinte, das habe sie nicht nötig, eine Meistertochter brauche nicht für fremde Leute zu arbeiten, sie solle lieber im Hause helfen, die kränkelnde Mutter unterstützen. Er wollte sein Annchen nicht weggeben. Und Trine durfte er nicht weggeben, auf die musste er immer ein Auge haben.

Anna war enttäuscht. Aber wenn der Vater es untersagte, dann war nichts zu machen. Er war der Herr im Haus. Begierig wollten die Mädchen nun die Geschichte von Annas Fuß hören. Anna erzählte, kurz und knapp und sachlich und nichts über Herzklopfen und Theos Leberfleck im Augenwinkel.

»Und dann hat dich Theo Bohnenkamp nach Hause getragen?«, fragte Lotte, und ihre Augen glänzten. »Ist er nett? Magst du ihn?«

Anna zuckte mit den Schultern. »Och, geht so.«

»Er ist ein Tabakarbeiter, nicht? Dann kommt er für dich sowieso nicht infrage«, stellte Lotte nüchtern fest. »Du wirst bestimmt einen Handwerkermeister heiraten müssen. Unter dem macht es dein Vater nicht.«

Anna nickte und berichtete von Conrad.

»Und? Wie ist er?«

»Ach!«, sagte Anna. »Er hat das ganze Gesicht voller Pickel.«

»Das gibt sich, das mit den Pickeln, meine ich«, erklärte Lotte. »Zum Heiraten ist der sicher gut. Nur für den ersten Kuss würde ich mir vielleicht einen anderen aussuchen. Hab ich jedenfalls gemacht.«

»Was? Wen? Du hast schon geküsst?«

Genüsslich erzählte Lotte die Geschichte, wie sie und der Laufbursche Ludwig von Buschmanns … »Der Ludwig war jedenfalls ziemlich –, na ja, wie er sich so an mich gepresst hat und –« Verlegen schwieg Lotte, sie hatte schon viel zu viel erzählt.

Den Freundinnen aber wuchsen die Ohren. »– und?«

»Na ja, also, er war – er –« Lotte verstummte. Sie schämte sich, überhaupt davon gesprochen zu haben. Schnell lenkte sie ab, wechselte das Thema. Glücklicherweise hatte sie immer eine Sensation zur Hand. »Was ich euch jetzt sage, dürft ihr keinem Menschen weitererzählen. Versprochen?«

Kopfnicken.

»Bei Buschmann arbeitet doch die Erna Latteboom«, begann Lotte, »die mit uns konfirmiert worden ist. Und die –« Sie senkte die Stimme zu einem dramatischen Flüstern. »– die ist schwanger!«

»Oh Gott, nein! Wie furchtbar! Wie ist denn das passiert?« Entsetzt schlug Ahlke die Hand vor den Mund.

»Wie das passiert ist? Dumme Frage. Wie passiert so was wohl?«

Auch Anna war erschüttert. Auf Verheimlichung von unehelicher Schwangerschaft stand Zuchthausstrafe. Welche Zukunft blieb so einem Mädchen? Kein Mensch würde eine Unehrbare für sich arbeiten lassen, kein Mann würde sie heiraten. Ganz zu schweigen von ihrer armen Familie! Latteboom war Schuhmachermeister. Die Zunft würde ihn ausschließen müssen, denn er hatte es nicht geschafft, die Ehre seiner Familie sauber zu halten. Zunftausschluss bedeutete finanziellen Ruin. Na, dann konnte er sich und seine Familie gleich im Armenhaus anmelden.

»Und die Madda Böschen, wisst ihr, die Tochter von dem Lumpenhändler, die soll ja auch schon mal!«

»Ach, die! Die lässt sich doch sogar dafür bezahlen! Die!«

Abends im Bett dachte Anna lange nach, über Lottes Erfahrungen, über Erna Latteboom und über bezahlte Küsse. Was nimmt wohl die Madda Böschen für einen Kuss?, fragte sie sich. Und dann fasste sie einen Entschluss. Der erste Mann, der sie küssen würde, sollte Theo sein. Nur zum Vergnügen, versteht sich.

Den Entschluss in die Tat umzusetzen, war nicht leicht. Wann hat eine anständige Bremer Handwerkertochter schon Gelegenheit, den Mann ihrer Träume zu küssen?

Vorerst geschah also in dieser Hinsicht gar nichts. Erna Lattebohm ging ins Wasser. Die Schmach eines Zuchthausaufenthaltes wollte sie sich und ihren Eltern nicht zufügen, und so stürzte sie sich von der Brautbrücke in die kleine Weser, mit einigen Steinen in den Schürzentaschen. Als Lüttjohann und seine Freunde nach einigen Wochen ihre Überreste beim Angeln entdeckten, meinten sie zunächst, einen schweren Fisch am Haken zu haben, zogen und zogen, und plötzlich zerrten sie ein Stück Finger aus dem Wasser. Lüttjohann wurde blass und erbrach sich.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Bremen gehörte nun zum französischen Kaiserreich, und so peu à peu gewöhnte man sich an die neuen Verhältnisse. Die einen schneller, wenn sich die Franzosenherrschaft für sie als vorteilhaft erwies – die anderen langsamer, wenn sie von ihren alten Privilegien Abschied nehmen mussten.

Im Frühjahr 1811 erweiterte Heyses Buchhandlung an der Domsheide das Angebot um die Werke des Code Napoléon: ›Buches Darstellung des Napoleonischen Privatrechtes‹, zwei Bände für zwei Reichstaler und 24 Grote, und ›Eine vergleichende Schilderung der Organisation der französischen Staatsverwaltung in Beziehung auf andere deutsche Staaten‹ für nur sage und schreibe sechzig Grote. Nebenbei bemerkt, man konnte von Bonaparte halten, was man wollte, aber die napoleonische Rechtsprechung und Verwaltung waren der bremischen wirklich um einiges voraus. Zivilstandsregister wurden eingeführt und ergänzten die Kirchenbücher, die Verlegung der Friedhöfe nach außerhalb der Stadt und die Förderung der Pockenimpfung sollten den periodisch auftretenden Seuchen Einhalt gebieten.

Auch Hutmacher Carl Hoppe war nicht frankreichfeindlich eingestellt. Als Trine in den Wöchentlichen Bremer Nachrichten blätterte, las sie verzückt seine Offerte: Ich empfing unter diesen Tagen das zuletzt in Paris erschienene Neue in Hüten für den Frühling, Toquen, Aufsätze, Putz und in Mull gestickte Negligé-Häubchen, wodurch mein Magazin dieses Artikels auf das Schönste kompletiert wurde, und ich um ferneren fleißigen Besuch gehorsam bitte.

Anna zeigte wie üblich kein Interesse an Negligé-Hauben. Sie amüsierte sich mehr über einen gewissen Peter Joseph Nauert aus Lilienthal, den die Gendarmerie suchte. »Hör mal, Trine. Hier steht: Er hat eine starke Glatze, trägt aber eine Patentperücke, welche auf dem Kopf festgeklebt wird. Seine Hände sind gewöhnlich in den Beinkleidern. – Patentperücke! Hast du das schon mal gehört?«

Am 25. März läuteten die Glocken sämtlicher Bremer Kirchen, Kanonenkugeln donnerten durch die Luft, und Bürgermeister Klugkist, der nun ›Maire‹ Klugkist genannt werden musste, ordnete an, dass am Abend die öffentlichen Gebäude am Marktplatz festlich illuminiert werden sollten. Der französische Kaiser war Vater eines Sohnes geworden. Eilkuriere hatten die frohe Botschaft verkündet, und nun mussten auch die Bremer angemessen jubeln – ob sie wollten oder nicht.

Beim Abendessen fragte Anna, ob sie mit ihren Freundinnen zur Illumination auf den Marktplatz gehen dürfe. Lühring überlegte und stimmte schließlich zu. Vorher müsse sie ihm aber noch sein Hühnerauge schneiden.

Der Vater und sein Hühnerauge, normalerweise hasste sie das. Sie hasste es, wenn er seinen Schweißfuß auf ihren Schoß legte, diesen weißen, feuchtkalten, blau geäderten Fuß. Sie hasste sein Zucken und Stöhnen, wenn sie mit dem Rasiermesser die Hornhaut schnitt und den Dorn herausschälte. Aber sie war die Einzige im Haus, die das konnte. Der reisende Operateur Nathan Wolf, der hin und wieder den Bremern seine Dienste anbot, war lange nicht mehr in der Stadt gewesen.

Heute jedoch machte es ihr gar nichts aus. Heute hätte sie allen Bremer Bürgern die Hühneraugen schneiden können, und es hätte sie weder angewidert noch gestört. Sie fühlte sich stark und sogar attraktiv, und diese Gefühle ließen alles andere an ihr abprallen.

Anna hatte mit Theo gesprochen. Oder er mit ihr. Oder beide miteinander. Zufällig hatte sie ihn vorhin am Rolandbrunnen getroffen. Das heißt, ganz so zufällig war es eigentlich nicht gewesen, denn sie wusste inzwischen, dass er dort oft mit seinen Freunden herumlümmelte. Er hatte mit ihr geschäkert, wie man das eben mit der jüngeren Schwester von der hübschen Trine macht, und zum ersten Mal hatte sie keck geantwortet und nicht vor Aufregung die Sprache verloren.

»Na, darf ich dich wieder nach Hause tragen?«, hatte er gescherzt.

»Nichts lieber als das!«, hatte sie geantwortet, ganz leicht und schelmisch.

»Soll ich dich heute Abend mit meiner Laterne zur Illumination begleiten?«

»Nichts lieber als das!« Na ja, da hatte doch das verdammte Herzklopfen begonnen.

»Darfst du denn mit mir ausgehen?«, hatte sich Theo verwundert gezeigt.

»Och, gewiss. Wir – wir können uns ja am Roland treffen.«

»Abgemacht, Mamsell, heute Abend am Roland.«

Das protestantische Bremen im März. Unter der Hülle seiner Ehrbarkeit klopften die Herzen und hämmerte der Puls, die Luft prickelte wie Champagner. Hunderte von Fackeln beleuchteten zu Ehren von Napoleons Sprössling Rathaus, Börse und Schütting.

Anna wartete am Roland auf Theo. Gleich würde er kommen. Sie schloss die Augen, tauchte in die sie umgebenden Geräusche ein, Schwatzen und Plappern und Lachen, Drehorgelklang. Gleich wird er kommen!

Irgendwann stand er tatsächlich neben ihr, verlegen und unbeholfen. Er sagte nicht viel. Behutsam legte er den Arm um Anna. Sie ließ es sich gefallen. Dann zog er sie etwas näher zu sich heran. Von ihr kam kein Widerstand. Daraufhin strichen seine Finger sanft über ihren weichen Nacken. Immer noch hielt Anna die Augen geschlossen, spürte seine Wärme, seine Erregung.

»Komm«, sagte er schließlich, ungewohnt heiser und ohne den frotzelnden Unterton. Er zog sie in den Eingang der Böttcherstraße. Und dort, im Schutz des Halbdunkels, erhielt Anna zum ersten Mal einen Kuss …

Als sie die Augen öffnete, stand sie immer noch wartend am Roland – allein. Hatte Theo die Verabredung vergessen? Schließlich suchte sie ihn auf dem Marktplatz und entdeckte ihn auch – am Schütting mit zwei Dienstmägden. Ein Druck legte sich auf ihre Brust; sie rührte sich nicht, stand nur und starrte, und allmählich verschwamm sein Bild hinter einem Tränenschleier. »Er hat mich nicht ernst genommen«, flüsterte sie und dachte weiter: Es war nur ein Spaß für ihn, ein Spaß, den er mit Trines unscheinbarer Schwester treiben kann.

Kapitel 6

In den folgenden Monaten zog Anna sich auf ihre häuslichen Arbeiten zurück. Sie fütterte die Hühner und das Schwein, scheuerte die Fußböden und leerte die Nachttöpfe, stickte an einem Paradekissen, schnitt des Vaters Hühnerauge und pflegte die kranke Mutter. Den Rolandbrunnen mied sie und ließ Gesine das Wasser holen. Theo aber suchte sie zu vergessen, auch wenn der Verrat beständig schmerzte. Von ihrem wandernden Bruder Hermann war immer noch kein Lebenszeichen gekommen.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

In Bremen regierten nun die Franzosen. Die ranghöchste Persönlichkeit der Stadt war der Präfekt, ein gewisser Reichsgraf Charles Philippe Alexandre von Arberg, Kammerherr des französischen Kaisers, Offizier der Ehrenlegion, Großkreuzträger des kaiserlichen Ordens. Imposante Titel verbunden mit einem ebenso imposanten Stammbaum schweizerisch-belgischer Herkunft, kurz: ein eleganter Mann aus gutem Stall. Bereits seit einigen Monaten versuchte er, die bremische Verwaltung in eine französische umzuwandeln, und – das gestanden ihm selbst seine Feinde zu – er war tüchtig, behandelte sogar die Bremer human. Nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich wollte er sich in der Hansestadt etablieren. Leider hinderte ihn daran ein kleiner Schönheitsfehler namens Madame d’Ablon.

Madame war seine Geliebte; darüber hinaus war sie eine französische Schauspielerin, und die beiden wohnten im Eschenhof an der Domsheide, so als wären sie verheiratet. Das ging zu weit, das gehörte sich nicht! Die kühlen Hanseaten pfiffen auf Stammbaum und Titel und schnitten den Grafen.

Napoleon entwarf derweil seinen Russland-Feldzug. Er plante, eine fünf bis sechs Meter breite gepflasterte Straße von Wesel über Münster und Bremen nach Hamburg erbauen zu lassen, und zu diesem Zweck hatten die Gemeinden Kattenturm und Tenever Arbeiter und Fuhrwerke und Feldsteine bereitstellen müssen. Vom Straßenbau verstanden die Franzosen etwas, auch das musste der Neid ihnen lassen. In Bremen und umzu wurden endlich vernünftige Straßen angelegt, breite, solide Fahrbahnen, die dem friedlichen Handel zugutekommen würden – später einmal. Vorerst war ihr Zweck jedoch weniger friedlich. Heeresstraßen wurden sie genannt.

Napoleon brauchte nicht nur Straßen, er brauchte auch Soldaten, viele Soldaten. Deshalb ließ er kurzerhand alle jungen Männer der Jahrgänge 1790 und 1791 zum Kriegsdienst einziehen. Nur diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen untauglich waren – und 1.500 Taler auf den Tisch blätterten – konnten sich davon befreien lassen. Die Gendarmerie war gnadenlos. Versuchte ein junger Mann, sich zu drücken, steckte sie dessen Vater oder Mutter ins Gefängnis. Sippenhaft hieß dieses wirksame Mittel, um Deserteure zu fangen. Theo Bohnenkamp hatte weder 1.500 Taler, noch wünschte er, seinen Vater im Gefängnis zu sehen. Er zog mit dem 128. Linienregiment nach Russland – ohne, dass Anna ihn hätte küssen können.

Andreas war am 21. 10. 1790 geboren, doch Meister Lühring sah seinen Ältesten lieber lebendig in Bremen als tot in Russland. Ein äußerst lukrativer Geschäftsabschluss erleichterte es ihm, die Summe zu zahlen. Der Schütting sollte nämlich in ein Justizhaus verwandelt werden, in ein Tribunal erster Instanz. Die moderne napoleonische Rechtsordnung brauchte neue und große Räume, um der Öffentlichkeit Platz zu bieten. Die Pläne dazu hatte der französische Ingenieur de Chef Eudel ausgearbeitet, und der Zimmermann aus der Brautstraße erhielt den Zuschlag, sie zu verwirklichen. 42.000 Franken waren Lühring versprochen worden.

Zum Freimarkt 1811 dudelten die Orgeldreher die Marseillaise, die französische Nationalhymne.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783739457864

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2019 (Juni)

- Schlagworte

- Besatzungszeit Soldatin Bremen Gleichberechtigung Franzosen Waterloo Napoleon Lützower Jäger Abenteuer Militär Krieg Roman