Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

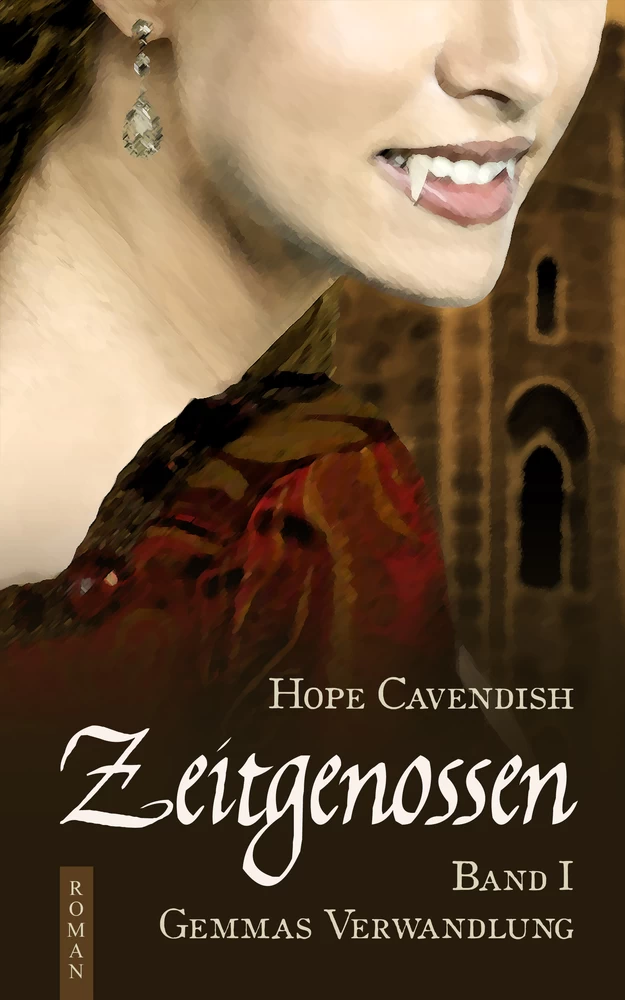

Inhaltsangabe: Gemmas Verwandlung

1599 in London. Die junge Apothekertochter Gemma Winwood wird im Hafen von Vampiren überfallen. Der Vampir Viscount Arlington rettet sie, indem er sie in seinesgleichen verwandelt. Er zeigt ihr, wie sie mit ihrem neuen Dasein umgehen kann und dass sie keine Menschen töten muss, um zu überleben.

Doch Arlington scheint ein Verräter zu sein und Gemma flieht aus London. In einem kleinen Dorf in Südschottland findet sie für eine Weile Zuflucht – bis die Bewohner sie dort der Hexerei bezichtigen.

Dies soll indes nicht die letzte Bedrohung bleiben, der Gemma ins Auge blicken muss. Sie trifft auf gefährliche Feinde und findet dennoch auch echte Freunde, die allesamt ihre Wegbegleiter werden.

Ihre Zeitgenossen.

Gemmas Verwandlung ist der Auftakt der Roman-Serie Zeitgenossen. Im Mittelpunkt der Serie steht die Vampirin Gemma, die im Laufe der Jahrhunderte erfährt, was es bedeutet, unsterblich zu sein. Sie wird zur Zeitzeugin vieler historischer Ereignisse, erlebt Kriege, Entdeckungen und Revolutionen, begegnet der Liebe, dem Kampf und dem Tod. Ihre Freunde stehen ihr dabei oft zur Seite, doch ihren Weg muss Gemma letztendlich selbst finden.

Prolog

Eigentlich war ich nicht zeitgemäß, ein wandelnder Anachronismus sozusagen. Doch da ich inzwischen über 400 Jahre alt war, hatte ich schon viele Zeiten erlebt, in die ich im eigentlichen Sinne nicht passte. Dabei sah ich für mein hohes Alter noch recht frisch aus, wie eine attraktive 25jährige. Das mag daran liegen, dass ich gerade mal Mitte 20 war, als ich erschaffen wurde.

Über das, was ich war (oder besser: was wir waren, denn inzwischen gab es etliche von uns), wurden irgendwann Bücher herausgebracht, später sogar Filme und Fernsehserien. Die frühen Werke schilderten uns als triebhafte und blutrünstige Bestien, die späteren Werke waren differenzierter, beschrieben uns als fühlende Wesen und räumten mit Mythen wie der Lichtempfindlichkeit und dem Schlafen in Särgen auf.

Ein Funken Wahrheit war in allen diesen Texten zu finden. Ein paar von uns waren blutrünstige Bestien, viele aber auch fühlende und mitfühlende Wesen. Einige waren beides. Die Widersprüchlichkeit unserer menschlichen Natur blieb uns auch nach unserer Verwandlung erhalten.

Unfreiwillig

Erschaffen wurde ich im Jahre 1599 in meiner damaligen Heimatstadt London. Elisabeth I. regierte das Land und Shakespeare feierte mit seinen Stücken Erfolge am Globe Theatre. Ich bekam von all dem aber damals noch nicht viel mit, da ich sehr zurückgezogen aufgewachsen war. Meine Mutter war eine Dienstmagd, die sich von dem Earl of Rutland schwängern ließ. Natürlich weigerte sich der Earl, mich offiziell als seine Tochter anzuerkennen, brachte mich aber bei einem kinderlosen älteren Ehepaar unter, das mir eine für die damalige Zeit umfassende Ausbildung zukommen ließ.

Mein Ziehvater hatte es als Apotheker zu bescheidenem Reichtum gebracht, da man seine Kräutermischungen und Heilpulver, die auch meine Ziehmutter mit großem Geschick herstellte, bei Hofe gerne orderte. Beide gaben mit Freude ihr naturkundliches Wissen an mich weiter, zumal ich mich als sehr wissbegieriges und lerneifriges Kind herausstellte. Meinen leiblichen Eltern bin ich indes nie begegnet. So wuchs ich ohne große Sorgen bei meinen Zieheltern auf und ging ihnen bei ihrem Tagesgeschäft zur Hand.

Eines Abends bat mich meine Ziehmutter, eine wichtige Lieferung Kalmus und Echten Schwarzkümmel vom Hafen abzuholen, die dort mit einem Schiff aus Portugiesisch-Indien angekommen war. Sie war nicht mehr sehr gut zu Fuß und mein Ziehvater war am Vormittag zu Hofe bestellt worden und noch nicht wieder zurückgekehrt.

Ich hatte den Apotheker schon oft zum Hafen begleitet und kannte den Weg daher im Schlaf. Mühelos bekam ich die bestellte Ware ausgehändigt. Es begann bereits zu dämmern und so machte ich mich schleunigst auf den Heimweg. Auch wenn ich den Hafen kannte, so war mir die Gegend dennoch nicht sonderlich geheuer, da sich gemeinhin allerlei Gesindel hier herumtrieb.

Prompt stellte sich mir ein zerlumpter Bettler in den Weg. »Na, meine Schöne!«, grölte er mir seine Whiskyfahne ins Gesicht und entblößte dabei sein immerhin noch aus drei Zähnen bestehendes Gebiss. Ich wich angewidert einen Schritt zurück. Plötzlich wurde der Bettler nach hinten gerissen und flog in hohem Bogen in den Dreck. Ich riss erstaunt die Augen auf und sah mich einem Edelmann gegenüber, dessen erlesene Kleidung und federgeschmücktes Barett auf einen hohen Stand schließen ließen. Hinter ihm standen fünf weitere nicht minder vornehm gekleidete Peers.

Der Edelmann beugte sich zu mir herunter und musterte mich anzüglich. Die Farbe seiner lodernden Augen ließ mich zurückschrecken. Vielleicht lag es ja an der untergehenden Sonne, aber sie waren irgendwie … rot.

»Tatsächlich eine unerwartete Schönheit an diesem unwirtlichen Ort«, murmelte er mit heiserer Stimme, während er mich weiterhin musterte.

Ich räusperte mich. »Ich bin Euch sehr dankbar für Eure Hilfe, Mylord, aber wenn Ihr mich nun vorbeilassen würdet …«

»Nicht doch!«, unterbrach er mich zischend und drängte mich gegen eine Wand. Auch seine fünf Begleiter waren plötzlich kaum mehr als zwei Zoll entfernt, dabei hatte ich gar nicht wahrgenommen, dass sie sich bewegt hatten.

Mir entglitt das Paket mit den wertvollen Kräutern und fiel in eine Dreckpfütze. Der rotäugige Peer griff mir in den Schritt. Ich schrie entrüstet auf und spuckte ihm ins Gesicht. Plötzlich verwandelte sich sein Gesicht in eine hasserfüllte Fratze. Er schlug mir ins Gesicht und der scharfe Schmerz wurde nur noch von dem Entsetzen überlagert, das mich ergriff, als er nach meinem Arm griff und seine Zähne hineinschlug. Ich verlor das Bewusstsein.

Schmerzen. Brennende Schmerzen. Mein ganzer Körper schien in Flammen zu stehen, obwohl er doch ganz offensichtlich in einer kühlen Schlammpfütze lag. Ein schemenhaftes Gesicht tauchte über mir auf. War es Gut oder Böse? Ich wusste es nicht. Es war mir auch egal. Solange nur jemand die Flammen löschte. Hände glitten über meinen Körper, schienen ihn nach Verletzungen abzutasten. Überall, wo sie mich berührten, wurde das Brennen heftiger. Ein unbändiger Schrei kroch meine Kehle hinauf. Ich wurde erneut ohnmächtig.

Ich schlug die Augen auf und sah einen dunkelblauen Baldachin, der mir gänzlich unbekannt war. Mir war heiß. Und meine Kehle brannte. Offenbar war ich krank gewesen und man hatte mich ins Bett gebracht. Aber in welches Bett? Ich lehnte mich hoch und sah mich um. Dies war definitiv nicht mein Zuhause. Meine Eltern hatten zwar auch teure Möbel, doch war ihr Haus längst nicht so raffiniert eingerichtet, wie dieses Zimmer.

»Und? Gefällt Euch, was Ihr seht?«, vernahm ich plötzlich eine wohlklingende Stimme mit belustigtem Unterton. Ich riss den Kopf herum und erblickte einen hochgewachsenen Peer, der mit lässig übereinandergeschlagenen Beinen in einem Lehnstuhl saß und mich mit amüsiertem Blick ansah. Er trug sein langes dunkles Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden und sein Gesicht hatte eine fast raubtierhafte Attraktivität.

»Wer seid Ihr? Und wo bin ich?«, entfuhr es mir fast ein wenig unfreundlich. Er stand auf und machte eine spöttische Verbeugung.

»Gestatten: Giles Montgomery, vierter Viscount Arlington. Und dies ist mein bescheidenes Heim.« Er wies auf die Räumlichkeiten. »Und mit wem habe ich das Vergnügen?«

Ich starrte ihn an. Seine amüsiert glitzernden Augen hatten einen faszinierenden Farbton. Einerseits erschienen sie nachtblau, andererseits schimmerten sie wie Opale. »Gemma«, antwortete ich langsam, »Gemma Winwood.« Unwillkürlich griff ich mir an den Hals. Meine Kehle brannte immer noch fürchterlich.

Das Gesicht des Viscounts verdüsterte sich plötzlich. »Hast du Durst?«, fragte er. Ich nickte matt, verwirrt von dem abrupten Stimmungswechsel. »Ich gebe dir etwas.« Er setzte sich auf den Bettrand und reichte mir einen schweren Silberbecher. Ich trank gierig daraus, wobei ich immer noch auf sein unergründliches Gesicht starrte. Die Flüssigkeit löschte auf köstliche Weise meinen brennenden Durst. Nachdem das stärkste Brennen gemildert war, setzte ich den Becher kurz ab, um neugierig nachzuschauen, welches Getränk mir so wohltuend Linderung verschafft hatte.

Ich erstarrte vor Entsetzen. Es war Blut. Ich trank Blut!

Mit einem heiseren Aufschrei schleuderte ich den Becher von mir, dessen tiefroter Inhalt sich über den schweren Teppich ergoss, und starrte den Viscount hasserfüllt an. »Was soll das?«, presste ich zwischen den Zähnen hervor. »Haltet Ihr das für witzig?«

Er sah mich mitfühlend an. »Es ist das, was du jetzt brauchst«, antwortete er ruhig.

Was sollte das nun wieder? Wie konnte ich Blut brauchen? Ich sah ihn misstrauisch an. Er seufzte und nahm behutsam meinen Arm hoch. Ich blickte darauf und sah die Vielzahl punktförmiger Doppelnarben. »Sie werden mit der Zeit blasser«, sagte Arlington leise. Ich starrte immer noch auf die Narben. Mir fielen die Schmerzen wieder ein. Das höllische Brennen. Der Peer mit den roten Augen und seine Begleiter.

Ich sah Arlington an. Sein gemeißeltes Gesicht. Der unergründliche Blick aus den nach wie vor schimmernden Augen. Keuchend stürzte ich aus dem Bett und fand mich vor der verschlossenen Tür wieder, nicht begreifend, wie ich in dem riesigen Raum so schnell hierhin gelangen konnte.

»Gemma!«, hörte ich die warme Stimme Arlingtons bittend hinter mir.

Gehetzt drehte ich mich um. »Ihr seid einer von denen!«, stieß ich hervor.

»Nein, das bin ich nicht!«, erwiderte er sanft, aber eindringlich.

»Warum schließt Ihr mich dann ein?«, fauchte ich.

»Um dich zu schützen.«

»Wovor?«

Er griff nach einem Handspiegel auf einer Kommode. »In erster Linie vor dir selbst«, antwortete er leise.

Ich blickte in den Spiegel. Ich kannte meine ebenmäßigen Züge, die mir nie sonderlich interessant vorgekommen waren, obgleich sie jetzt seltsamerweise feiner und erhabener schienen. Aber das war es nicht, was mich mit eisigem Grauen erfüllte. Es waren meine glutroten Augen, die mir in dem Spiegel entgegen starrten. Rot wie die Augen des Peers am Hafen.

Ich wartete. Wartete, dass die Ohnmacht mich wieder umfing und wie das schützende Dunkel der Nacht vor diesem Grauen bewahrte. Doch ich verlor das Bewusstsein nicht. Ich musste das Grauen ertragen.

»Was haben sie mit mir gemacht?«, fragte ich tonlos.

Arlington sah mich mit seinem unergründlichen Blick an. »Ich musste eingreifen«, erklärte er dann fast ebenso tonlos. »Es hätte dich sonst getötet.«

Hasserfüllt blickte ich ihn an. »Ihr wart das?«

Arlington sah mich ruhig an. Sein Blick schien fast um Verständnis zu bitten.

Ich hatte kein Verständnis. Ich fegte durch das Zimmer wie eine Furie, zerstörte jeden Gegenstand, jedes Möbelstück, das ich in die Finger bekam. Arlington sah mir ruhig dabei zu, der Verlust seiner Einrichtung schien ihn nicht zu kümmern. Dennoch lag eine leise Trauer in seinem Blick. Ich rüttelte und zerrte auch an der Tür, doch diese schien das Einzige zu sein, das ich nicht kaputtmachen konnte.

Schließlich drehte ich mich zu Arlington um. Ich hasste ihn, aber ich wollte auch mehr wissen, wollte das Unfassbare begreifen.

»Was ist mit mir geschehen?«, fragte ich mit gezwungen ruhiger Stimme.

Arlington erklärte es mir. Er erklärte mir, dass die Peers am Hafen Vampire waren, und dass es ihnen egal gewesen war, in welchem Zustand sie mich hinterließen. Er erklärte mir auch, dass er zwar von derselben Art wie die Peers war, nur dass er sich entschlossen hatte, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich erfuhr, dass nun auch ich zu derselben Art gehörte und entscheiden musste, welchen Weg ich einschlagen wollte.

Ich begriff, dass ich ohne die Intervention Arlingtons bereits tot wäre, vielleicht war ich es ja sowieso auf eine gewisse Art und Weise. Arlington machte mir auch begreiflich, dass die mir bevorstehende Entscheidung die Schwerste meines Lebens sein könnte und dass ich möglicherweise immer wieder mit ihr hadern würde. Ich ahnte, dass er recht hatte, denn ich verspürte erneut den brennenden Durst in meiner Kehle und es erfüllte mich mit Grauen, dass es der Durst nach Blut war.

Wieder loderte ein Schmerz in mir. Doch diesmal war er nicht körperlich. Ich wusste, dass sich jetzt alles ändern würde. Ich wusste auch, dass ich meine Zieheltern nie mehr wiedersehen würde. Doch ich wusste nicht, was mir alles bevorstand.

Arlington hielt mich auch in den nächsten Tagen in dem Zimmer gefangen. Mir war klar, dass er es tat, damit ich nicht zur Mörderin wurde. Dennoch hasste ich ihn dafür. Ich hasste ihn auch, weil er mich zu dem gemacht hatte, was ich war. Vielleicht wäre der Tod doch die bessere Alternative gewesen.

Arlington sorgte dafür, dass ich ständig Nachschub an Blut erhielt. Ich wusste mittlerweile, dass es Tierblut war. Es löschte zwar meinen Durst, dennoch kehrte das Brennen in der Kehle nach einiger Zeit immer wieder zurück. Ich fragte mich, ob das ewig so weitergehen sollte.

Doch wider Erwarten fühlte ich mich nach einigen Tagen ruhiger. Das Brennen in meiner Kehle war noch da, aber es beherrschte nicht mehr mein ganzes Denken. Auch mein Hass und meine Wut schienen sich ein wenig abgekühlt zu haben. Da mein Geist wieder etwas klarer wurde, fiel mir auf, dass es noch so viel gab, das ich wissen musste.

Arlington betrat den Raum und bemerkte meinen fragenden Blick. Er sah mich prüfend an.

»Es geht dir besser«, stellte er fest.

Ich nickte nur.

»Und du hast Fragen«, fügte er hinzu.

Ich nickte erneut.

Seinen Mund umspielte ein amüsiertes Lächeln und er machte es sich auf einem Lehnsessel bequem, den er nach meiner Zerstörungsorgie in das Zimmer gebracht hatte.

»Nun denn«, er machte eine einladende Geste und schlug die Beine übereinander, »was möchtest du wissen?«

Ich musterte ihn eine Weile lang. Dann begann ich:

»Wie kann ich meinen Durst stillen, ohne Menschen zu verletzen?«

»Du wirst Tiere jagen. Welches Wild du bevorzugst, wirst du schnell herausfinden.«

Ich sah ihn skeptisch an. »Ich habe kein Talent zum Jagen.«

Er blinzelte belustigt. »Jetzt schon.« Er wies auf das Schlachtfeld der zerstörten Einrichtung, das ich im Raum hinterlassen hatte und welches von ihm nur notdürftig aufgeräumt worden war.

»Wie werde ich Menschen widerstehen können?«, fragte ich.

Sein Gesicht wurde wieder ernst. »Keine Angst. Das werden wir trainieren.«

Ich schwieg.

»War das alles?«, fragte er forschend.

»Nein.« Ich zögerte. »Warum habt Ihr mich nicht im Hafen liegen lassen? Und warum helft Ihr mir?«

Arlington sah nachdenklich aus dem Fenster. Dann lächelte er mich spöttisch an. »Dein Tod wäre solch eine Verschwendung gewesen. Und ich hasse Verschwendung.«

Ich biss die Zähne zusammen. »Dann sagt mir noch eines«, knurrte ich, »kennt Ihr die Peers, die mir dies angetan haben?«

Er sah nachdenklich auf seine gepflegten Finger. »Ja.«

»Und wer sind sie? Wo finde ich sie?«

Er lächelte mich herablassend an. »Das muss dich nicht interessieren.«

»Ich will es aber wissen!«, fauchte ich und stürzte mich auf ihn.

Ich weiß nicht genau, was ich vorgehabt hatte, zumindest hatte ich nicht erwartet, mich auf dem Boden wiederzufinden, während der Viscount mit seinem Gewicht meine Arme und Beine festhielt.

»Das ist auch etwas, was wir trainieren müssen«, sagte er stirnrunzelnd, »dein Temperament zu zügeln.«

Triumphierend bemerkte ich, dass es ihm offenbar gewisse Mühe bereitete, mich in Schach zu halten.

Dann stellte ich fest, dass sein Gesicht nur ein paar Fingerbreit über meinem schwebte. Er hatte unverschämt lange Wimpern. Mein Widerstand erlahmte. Arlington bemerkte es und ließ mich los.

Verärgert stand ich auf. »Also?«, fragte ich.

»Also was?«, erwiderte Arlington, der auch wieder aufgestanden war.

»Wer sind diese Peers und wo finde ich sie?«

Arlington seufzte gelangweilt. »Nun, offen gestanden: Sie sind tot.«

Ich riss überrascht die Augen auf. »Alle?«

»Ja, alle.«

»Aber wie …? Habt Ihr sie getötet?«

Er sah mich kalt an. »Keine weiteren Fragen«, erwiderte er und verließ den Raum.

Arlington hielt Wort. Er brachte mir bei, menschlichem Blut zu widerstehen. Er erklärte mir, dass ich vor allem lernen musste, das Verlangen zu ertragen, das der menschliche Geruch in mir auslösen würde. Er ließ seinen Kammerdiener herein, um das Zimmer aufzuräumen und setzte sich mit mir auf die Bettkante.

Der Diener war ein hageres 50jähriges Männlein, trotzdem brachte mich sein Geruch fast aus der Fassung, als er den Raum betrat. Meine Nasenflügel bebten. Arlington beobachtete mich scharf, bereit, mich jederzeit zurückzuhalten. Doch ich rührte mich nicht. Der Duft war verlockend, aber er benebelte nicht meinen Verstand. Ich saß die ganze Zeit still, während der Diener den Raum aufräumte. Als er das Zimmer wieder verließ, nickte Arlington mir anerkennend zu.

In den nächsten Tagen wurde es einfacher. Der Viscount ließ auch andere Bedienstete in das Zimmer, junge Dienstmädchen und Knechte, und ich lernte, sie keines Blickes zu würdigen.

»Wann kann ich das Zimmer verlassen?«, fragte ich Arlington.

»Morgen«, versprach er. »Und damit es dir leichter fällt, gehen wir heute Abend auf die Jagd.«

Arlington hatte mir seltsamerweise eine Jagd-Tracht für Männer aus moosgrünem Samt und Brokat bringen lassen. Eine Dienerin half mir beim Anziehen der ungewohnten Kleidung. Die engen Beinkleider saßen wie angegossen, ebenso der dazugehörige kurze gefältelte Rock, den ich darüber zog und der leichte, pelzgefütterte Mantel. Der Viscount hatte offenkundig ein gutes Augenmaß für meine Größe.

»Warum trage ich Männer-Kleidung?«, fragte ich ihn, als er das Zimmer betrat und mich beifällig musterte. »Normalerweise mache ich in der üblichen Reitkleidung für Damen auch keine so jämmerliche Figur.«

»Das glaube ich Euch vorbehaltlos, meine Teuerste«, antwortete er mit einem amüsierten Lächeln in seinem Mundwinkel, »aber wir werden heute nicht zu Pferde jagen. Und für unsere Methode ist diese Tracht einfach praktischer.«

Er lächelte belustigt über meinen fragenden Gesichtsausdruck.

Als wir in der Dämmerung das Haus verließen und zu den Stallungen des Viscounts hinübergingen, atmete ich tief ein. Eigentlich waren mir die Gerüche Londons recht vertraut, aber in dieser Intensität hatte ich sie noch nie wahrgenommen. Obwohl die Themse ein gutes Stück weit entfernt war, konnte ich bis hierhin den Geruch der Fischladungen am Hafen wahrnehmen. Ich roch das Bier und den Wein, die in den Tavernen ausgeschenkt wurden, die frischgebackenen Brote der Bäcker, den Mist, den die Pferde auf den Straßen hinterließen, ebenso wie die Duftwässerchen, mit denen die feinen Damen sich beträufelten. Selbst die Lehmwände der vielen Fachwerkhäuser und die Steinmauern der großen Kirchen schienen mit einem ganz charakteristischen Aroma bis in meine Nase vorzudringen. Ich schloss einen kurzen Moment die Lider und genoss die Tatsache, dass ich meine Heimatstadt vor meinem geistigen Auge allein durch die Vielfalt dieser Gerüche materialisieren konnte.

Die Knechte in Arlingtons Stallungen waren mir noch nie begegnet und schienen meinen Aufzug nicht ungewöhnlich zu finden. Nun ja, ich trug mein langes Haar unter dem Hut ebenso wie der Viscount zu einem Zopf gebunden und wahrscheinlich hielten sie mich tatsächlich einfach nur für einen jungen Edelmann, der mit Arlington befreundet war.

Der Viscount hatte von den Stallknechten eine zweispännige Kutsche vorbereiten lassen, in die wir nun einstiegen, und die von ihm selbst geschickt durch das nach wie vor hektische Treiben auf Londons Straßen gelenkt wurde.

»Wohin fahren wir?«, fragte ich neugierig.

»Nach Richmond Park«, antwortete Arlington.

Richmond Park war ein fast 2.500 Acre großes Waldgebiet im Südwesten Londons, das von der Königin ebenso wie von der Krone nahe stehenden Peers als Jagdgebiet genutzt wurde. Als wir dort ankamen, war es schon fast dunkel, doch ich hatte keine Mühe, selbst auf große Entfernung jedes Detail der Vegetation zu erkennen. Meine Sehkraft hatte sich also auch verbessert. Ich hatte mittlerweile festgestellt, dass ich nur sehr wenig Schlaf benötigte, und einen Großteil der Nächte dazu genutzt, mit Arlingtons Hilfe meine Schachkenntnisse zu optimieren. Aber ich sollte jetzt erst erfahren, zu welchen Fertigkeiten ich noch in der Lage war.

Zunächst zeigte mir der Viscount zu meiner großen Überraschung, dass ich ebenso wie er in Sekundenschnelle mühelos weite Distanzen überwinden konnte. Schnell zu rennen hatte bislang nicht zu meinen Stärken gezählt, zumal es ohnehin nicht als sehr damenhaft galt. Doch nun konnte ich schneller als ein mit der Armbrust abgeschossener Pfeil mein Ziel erreichen. Daher waren wir nur wenig später an einer Lichtung angelangt, an deren Ende ein kleines Rudel Damwild äste.

Arlington wies auf das Rudel. »Bitte sehr, meine Liebe, ich lasse Euch den Vortritt.«

Ich sah ihn zweifelnd an. »Aber wie soll ich das anstellen?«

»Folgt einfach Eurem Instinkt.«

Ich beobachtete das Rudel und spürte, wie der Durst wieder in meiner Kehle hochkroch. Einen kräftigen Damhirschen im Visier stürmte ich los. Kurz darauf hatte ich den Hirsch überwältigt und zu Boden gezwungen. Die restliche Herde stob aufgeschreckt davon. Ich begann mit meiner Mahlzeit, während der Viscount das Rudel verfolgte.

Ausreichend gesättigt trafen wir schließlich wieder an der Kutsche zusammen.

»Tz tz tz«, Arlington hob tadelnd eine Augenbraue, während er mich spöttisch musterte. »Als ich Euch empfahl, Eurem Instinkt zu folgen, hätte ich Euch wohl zusätzlich an Eure Essmanieren gemahnen sollen.«

Ich sah an mir herab und musste ihm verärgert recht geben. Ich hatte mich mit dem Blut des Hirschen über Gebühr besudelt.

Wie versprochen, durfte ich von nun an das Haus verlassen. Vorerst beschränkte sich Arlington darauf, abendliche Ausflüge mit mir zu unternehmen, da es mir im Schutze der Dunkelheit leichter fiel, mich unauffällig unter Menschen zu bewegen. Bereits wenige Abende nach unserem Jagdausflug nahm der Viscount mich mit zu einer Vorstellung ins Globe Theatre. Ich hatte immer schon mal dorthin gewollt, doch meine Eltern hielten es wahrscheinlich nicht für angemessen. Nun, mittlerweile brauchte ich mir wohl keine Gedanken mehr zu machen, was für mich angemessen war. Die Erinnerung an meine Eltern füllte mich allerdings mit leiser Wehmut.

Im Globe wurde Viel Lärm um nichts aufgeführt und ich amüsierte mich königlich über die Zänkereien zwischen Benedikt und Beatrice. Natürlich hatte der Viscount Balkonplätze für uns reservieren lassen und ich trug ein neues Kleid aus bordeauxrotem Seidenbrokat mit einem enorm weiten Reifrock und lang herabhängenden Ärmeln. Einmal mehr hatte Arlington einen exquisiten Geschmack für Mode und ein untrügliches Gespür für meine Maße bewiesen.

Die nächsten Tage vergingen wie im Fluge. Ich lernte, mich beim Jagen »gesitteter« zu verhalten, und wurde im Umgang mit Menschen immer entspannter. Zufrieden stellte ich fest, dass auch meine Augen mit der Zeit ihr stechend rote Farbe verloren und zunehmend einen schimmernden Bernsteinton angenommen hatten. Ich begann mich zu fragen, wie es weitergehen sollte. Arlington hatte so viel für mich getan und bislang nie eine Gegenleistung verlangt.

Eines Abends bat er mich, alleine auf die Jagd zu gehen, da er sich »zur Abwechslung« mal wieder seinen Geschäften zuwenden müsste. Ein wenig enttäuscht akzeptierte ich die Bitte. Mir fiel auf, dass ich noch nie erfahren hatte, welcher Art von Geschäften der Viscount nachging. Überhaupt wusste ich recht wenig von ihm. Ich wusste nicht, woher er kam. Oder wie er wurde, was er war.

Ich trug wie üblich eine Herren-Jagd-Tracht und die Kutschfahrt nach Richmond Park verlief wie immer reibungslos. Ich durchquerte den Park in kurzer Zeit mehrere Male, ohne auf eine Wildart zu stoßen, die meinen Appetit sonderlich reizte. Da mein Durst ohnehin nicht besonders groß war, beschloss ich zurückzukehren und die Jagd zu vertagen.

Als ich Arlingtons Stadtvilla betrat, drang lautes Männergelächter aus dem Hauptsaal. Ich erkannte die Stimme des Viscounts, aber seltsamerweise kam mir auch die andere Stimme bekannt vor. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit öffnete ich die Tür zum Saal und erstarrte.

Arlington befand sich in Gesellschaft eines Mannes, dessen auffällige Erscheinung sich in meine Erinnerung eingebrannt hatte: Es war der rotäugige Peer vom Hafen, der Mann, den der Viscount angeblich getötet hatte, und beide beugten sich genüsslich über eine mehr tote als lebendige Hafendirne.

Unfähig mich zu rühren, stand ich in der Tür. Arlington bemerkte mich und drehte sich lächelnd zu mir um. »Ah, Galveston, mein junger Freund, Ihr erscheint früher als erwartet«, rief er mir jovial zu. »Ich glaube, Ihr hattet noch nicht das Vergnügen, Lord Wheeling, den dritten Baron of Travisham, kennenzulernen.«

Ich nickte leicht, als Arlington auf mich zukam und Lord Wheeling mich neugierig musterte. Schließlich stand der Viscount vor mir und sah mich eindringlich an, während er laut sagte: »Ich widme mich Euch dann später, mein bester Galveston, lasst mich nur erst meine Geschäfte mit dem Baron erledigen.«

»Was soll das?«, zischte ich. »Ihr sagtet, er sei tot! Und das Mädchen?«

»Ihr verlangt mehr zu wissen, als Euch gut tut!«, flüsterte Arlington rügend und drängte mich zurück. »Vielleicht solltet Ihr Euch hier heraushalten.«

Dann schloss er die Tür vor mir.

Wie betäubt starrte ich auf die Tür. Was ging hier vor? Arlington hatte meine Identität vor dem Baron verschleiert, aber er hatte mich auch belogen. Travisham war nicht nur putzmunter, er machte offenbar auch mit dem Viscount gemeinsame Sache.

Hass und Ekel krochen in mir hoch. Was immer die beiden für ein Spiel trieben, ich wollte nicht daran teilhaben. Ich rannte in mein Zimmer hoch und packte rasch ein paar Kleider zusammen. Ich beschränkte mich jedoch auf die Männerkleidung. Ich würde jetzt auf unabsehbare Zeit alleine auf mich gestellt sein, und wenn unser Land auch von einer Frau regiert wurde, so kam ich als Mann doch viel leichter voran.

Ich lief zu den Stallungen hinüber und versteckte mich in einer Nische, bis ich sicher sein konnte, keinem der Stallknechte zu begegnen. Dann sattelte ich eine schwarze Stute, die ich schon einige Male geritten hatte, und verließ mein geliebtes London in nördlicher Richtung.

Unsterblich

Ich wusste natürlich, dass ich zu Pferde nicht so schnell vorankam wie zu Fuß, aber ich mochte mich nicht ganz ohne Gefährten auf die ungewisse Reise machen, außerdem war diese Fortbewegungsart in Siedlungsgebieten unauffälliger. Selbstverständlich musste ich der Stute regelmäßig Erholungspausen gönnen. Ich nutzte diese Pausen, um darüber nachzudenken, wie es weitergehen sollte. Mich mit der jüngsten Vergangenheit auseinanderzusetzen, war mir zu schmerzhaft, also dachte ich über die Zukunft nach.

Mich zu ernähren, um zu überleben, stellte mittlerweile kein Problem mehr dar. Doch ich wusste, dass ich viel Zeit vor mir haben würde und ich wollte sie sinnvoller nutzen, wollte mich nicht nur auf die blanke Existenz reduziert wissen. Vor allem wollte ich mich weiterbilden. Es gab so vieles in dieser Welt, das ich noch nicht kannte oder wusste, und ich hatte vor, so viel wie möglich davon zu lernen. Doch dazu benötigte ich zunächst einmal ein wenig Geld.

Mein Vater hatte mehrere Kunden aus dem schottischen Königreich gehabt und einer von ihnen hatte wiederholt von der University of Edinburgh geschwärmt, die James VI. erst vor wenigen Jahren gegründet hatte. Ich beschloss, mich dort einzuschreiben, sobald ich das erforderliche Geld zusammenhatte.

Unentschlossen darüber, wo ich mich zunächst niederlassen sollte, landete ich nach etlichen weiteren Tagesritten in North Berwick, einem kleinen Küstenstädtchen im Südosten Schottlands. Und hier war mir das Glück zum ersten Mal wieder hold.

Es gab im Ort eine Apotheke, und der Apotheker, ein gemütlicher älterer Mann namens Arthur Cavendish, war nicht abgeneigt, als ich ihn fragte, ob er einen Gehilfen gebrauchen könnte. Ich hatte inzwischen keinerlei Schwierigkeiten mehr, mich als junger Mann auszugeben und stellte mich ihm als Gerald Galveston, Sohn eines kürzlich verstorbenen Apotheker-Paares, vor. Vorsorglicherweise hatte ich vorab eine recht schmucklose und einfache Tracht aus meinem Kleidersack angezogen, damit der Apotheker anlässlich meines Ersuchens nicht misstrauisch wurde. Und so machte ich mich frohen Mutes ans Werk, als er mich bat, meine bisherigen Kenntnisse zu demonstrieren.

Innerhalb kurzer Zeit hatte ich Cavendish aus getrockneten Melissen- und Brombeerblättern, Rosen-, Kornblumen- und Hopfenblüten einen Tee gegen Schlafstörungen zusammengestellt und aus Weidenrinde und Mädesüß ein fiebersenkendes Pulver zubereitet. Er war zufrieden und stellte mich ein. Günstigerweise hatte er auch direkt über der Apotheke eine kleine Kammer für mich frei, die ich noch am selben Tag bezog.

Es vergingen etliche ruhige Wochen. Tagsüber half ich dem Apotheker bei der Herstellung seiner Heilmittel und brachte bestellte Medikamente zu den Kunden. Nachts ging ich in den umliegenden Wäldern auf die Jagd, wenn ich durstig war, oder las, was ich an Büchern in die Finger bekam.

In manch stiller Stunde sah ich noch mit Grauen das Bild Arlingtons vor mir, wie er sich gemeinsam mit dem Baron of Travisham über die geschundene Dirne gebeugt hatte. Ich begriff nicht, warum er mich überhaupt gerettet hatte, wenn er doch offensichtlich mit dem Baron auf so vertrautem Fuß stand.

Auch das Gerede, dass er angeblich einen anderen Weg eingeschlagen hatte, als der Travisham und sein Gefolge, war anscheinend nur eine abgefeimte Lüge gewesen. War am Ende alles nur ein abgekartetes Spiel gewesen, damit die beiden eine neue Gefährtin für ihre dekadenten Vergnügungen erhielten?

Dieser Gedanke erfüllte mich mit unbändigem Zorn. Vielleicht würde ich der Sache eines Tages auf den Grund gehen.

Mit der Zeit hatte Cavendish immer mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten bekommen und ließ mich auch die Besuche bei seinen Stammkunden erledigen. Sir Lanark, der ein Gut im Norden von North Berwick besaß, war einer dieser Stammkunden. Streng genommen war es natürlich Mistress Lanark, Sir Lanarks Gattin, die die Stammkundin des Apothekers war, da sie aufgrund ihrer schwächlichen Konstitution ständig krank war und Medikamente benötigte.

Cavendish hatte von einem Boten eine Eilbestellung aus Gut Lanark erhalten und bat mich, die bestellten Kräuter dort hinzubringen, nachdem er sie zusammengestellt hatte. Normalerweise händigte ich auf Gut Lanark meine Lieferungen immer gleich direkt in der Eingangshalle an einen Diener aus, doch diesmal bat man mich, die Kräuter schnell selbst in die Gemächer der Mistress hochzubringen.

Als ich Mistress Lanarks prunkvoll eingerichtetes Schlafgemach betrat, bot sich mir ein ungewöhnliches Szenario: Im Bett lag Mistress Lanark und sah so blass und schwächlich aus, dass ihre Gesichtsfarbe bereits fast einen gräulichen Farbton angenommen hatte. An ihrem Fußende erkannte ich Sir Lanark, der mir schon hin und wieder das Entgelt für eine Lieferung ausgehändigt hatte, und Doctor Stamford, den Arzt von North Berwick, beide mit äußerst gereiztem Gesichtsausdruck.

Am Bett der Kranken saß eine Frau mittleren Alters, der ich noch nie begegnet war, und gab den umhereilenden Bediensteten Instruktionen: »Öffnet die Vorhänge so weit wie möglich und nun öffnet auch die Fenster und lasst die frische Seeluft herein! Es ist viel zu stickig hier!« Doctor Stamford hob missbilligend die Augenbrauen und Sir Lanarks Blick verengte sich. »Bist du sicher, dass wir Miss Kingsburys Dienste wirklich benötigen?«, fragte er betont ruhig. »Der Doctor kann dir doch auch helfen.«

»Bitte lasst sie bleiben«, bat Mistress Lanark mit kaum vernehmbarer Stimme. »Ich vertraue ihr.«

Sir Lanark presste die Zähne zusammen.

Miss Kingsbury bemerkte mich schließlich und wandte sich mir zu, um das aus den blutbildenden Kräutern Andorn und Isländisch Moos bestehende Päckchen entgegenzunehmen. Sie trug die einfache Tracht der Landfrauen mitsamt Haube und Schürze und lächelte mir mit gelassenem Gesichtsausdruck zu. Ihre Augen hatten einen warmen, dunklen Schimmer und ich sah sie neugierig an, als ich den stummen Gruß erwiderte.

Geschickt bereitete Miss Kingsbury an einem bereitgestellten Tisch aus den Kräutern einen Teeaufguss, den sie Mistress Lanark verabreichte. Dann wandte sie sich erneut an die Dienerschaft: »Von dem Tee gebt Ihr ihr jede Stunde etwas. Bereitet ihr außerdem ein Kompott aus frischen Quitten, es wird sie ebenfalls stärken. Ich werde morgen wieder nach ihr schauen.«

Sir Lanark bugsierte uns beide zur Tür heraus. »Vielleicht kannst du Miss Kingsbury nach Hause bringen?«, fragte er mich drängend, während er uns beide für unsere Dienste entlohnte. Dann sah er Miss Kingsbury herablassend an. »Wir werden sehen, ob wir morgen Eure Dienste benötigen.«

Miss Kingsbury erwiderte seinen Blick ruhig. »Wenn die Mistress nach mir schickt, werde ich kommen.«

Ich half Miss Kingsbury, den Zweispänner des Apothekers zu besteigen, den ich für Auslieferungen benutzte, da meine Laufgeschwindigkeit zu auffällig gewesen wäre. Sie wies mich an, ein Stückchen westwärts die Küste entlang zu fahren.

»Was fehlt der Mistress eigentlich?«, fragte ich nach einer Weile des Schweigens.

»Im Grunde sind es nur die üblichen zyklischen Beschwerden«, antwortete sie. »Einige von uns haben halt stärker darunter zu leiden. Die Mistress verliert jedes Mal sehr viel Blut. Seit der Geburt ihrer Kinder ist ihre Konstitution ohnehin nicht mehr die Beste. Und dieser Quacksalber von Arzt hat sie auch noch zur Ader gelassen!«, schloss sie schnaubend.

»Und woher habt Ihr Euer heilkundliches Wissen?«, fragte ich neugierig.

»Ach, im Laufe der Jahre schnappt man so hier und da etwas auf«, antwortete sie ausweichend, als ich sie schließlich an ihrer einfachen Steinhütte absetzte.

Auf der Rückfahrt machte ich an einem steinigen Strand Rast. Ich setzte mich auf eine felsige Landzunge und blickte auf die graue See, die von den beginnenden Herbststürmen gepeitscht wurde. Mistress Lanarks »zyklische« Beschwerden hatten mich nachdenklich gemacht.

Es war inzwischen einige Monate her, seit ich verwandelt worden war, und Arlington hatte mir erklärt, dass mein biologisches Leben von nun an stagnieren würde. Ich würde nicht mehr altern, ewig jung bleiben, und ich würde auch nicht sterben, zumindest nicht auf natürlichem Wege.

An meinen Zyklus hatte ich bislang keinen Gedanken verschwendet, aber natürlich gehörte auch er zu den Dingen, die in meinem Leben unwiederbringlich verloren waren. Ich würde niemals Kinder haben. Erneut regte sich in mir der Hass auf Travisham und Arlington, die mir all das genommen hatten.

In den nächsten Tagen besuchte ich Miss Kingsbury gelegentlich und wir freundeten uns langsam an. Ihre Kenntnisse der Heilkunde waren sehr umfangreich und ich bat sie, mir etwas davon beizubringen.

Vorsichtig sah sie mich an. »In der Stadt sieht man es nicht gerade gern, dass ich den Kranken helfe. Vor allem Doctor Stamford bin ich natürlich ein Dorn im Auge. Und er hat recht einflussreiche Freunde.«

Ich erwiderte ihren Blick. »Aber Ihr habt Euch davon bislang nicht abschrecken lassen«, stellte ich fest.

»Nein«, gab sie zu und ihre Lippen umspielte ein Schmunzeln.

»Dann soll es mich auch nicht abschrecken!«, rief ich erfreut aus und Miss Kingsbury fiel in mein Lachen mit ein.

»Mein Name ist übrigens Madeleine«, erklärte Miss Kingsbury, »aber du kannst auch Maddy zu mir sagen.«

»Und ich bin Gerald«, antwortete ich mit einer angedeuteten Verbeugung und wunderte mich über Maddys wissendes Lächeln.

So oft es meine Arbeit für Cavendish zuließ, fuhr ich in den nächsten Wochen zu Maddy und ließ mich von ihr in Heilkunde unterrichten. Dankenswerterweise hatte sie über viele ihrer Erkenntnisse Aufzeichnungen gemacht, die ich mir ausleihen durfte und nachts las. Hin und wieder begleitete ich sie auch und assistierte ihr, wenn der eine oder andere Kranke heimlich nach ihr schicken ließ.

Eines Tages bekam Cavendish Wind davon und bat mich zu einem Gespräch in sein Schreibzimmer.

»Mein lieber Gerald«, begann er, während seine freundlichen Augen nachdenklich auf mir ruhten, »du bist ein tüchtiger Bursche und du weißt, dass ich mit deiner Arbeit immer sehr zufrieden war.« Er machte eine Pause, um nach den passenden Worten zu suchen. »Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass du in letzter Zeit häufig die Gesellschaft von Miss Kingsbury gesucht hast und sie ist vielleicht nicht der richtige Umgang für dich.«

Ich schwieg und sah ihn nur fragend an.

Cavendish seufzte. »Weißt du, Miss Kingsbury macht sich durch ihr Treiben bei gewissen Persönlichkeiten hier im Ort ziemlich unbeliebt. Und das ist unter Umständen nicht ganz ungefährlich.«

»Persönlichkeiten, wie zum Beispiel …?«, fragte ich harmlos.

»Nun, zunächst einmal Sir Lanark – du wirst vielleicht mittlerweile bemerkt haben, wie viel Macht er in North Berwick hat – und dann wären da natürlich auch noch Doctor Stamford, Angus Clerkenwell, der Bürgermeister, und Reverend Crox«, erklärte der Apotheker unbehaglich.

Ich sah ihn ruhig an. »Und verbietet Ihr mir nun, Miss Kingsbury zu sehen?«, fragte ich.

Cavendish seufzte erneut. »Ich werde dir nicht verbieten, sie zu sehen. Ich möchte dich nur bitten, vielleicht etwas vorsichtiger zu sein.«

Ich versicherte ihm, dass ich auf mich achtgeben würde und dass er sich keine Sorgen zu machen bräuchte.

Nur wenige Tage später sollte ich erfahren, dass die Freundschaft mit Maddy Kingsbury offenbar nicht mein einziges Problem darstellte. Ich brachte mal wieder eine Lieferung Heilkräuter nach Gut Lanark, die diesmal Doctor Stamford dorthin bestellt hatte. Wie üblich nahm ein Diener in der Eingangshalle das Päckchen entgegen, als sich plötzlich eine Seitentür öffnete und Sir Lanark mich in einen angrenzenden Salon bat.

Neugierig folgte ich der Aufforderung und nahm auf sein Geheiß hin auf einem Stuhl Platz.

Lanark setzte sich mir gegenüber und blickte mich mit seinen wässrig-blauen Augen an.

Ich blickte zurück.

Er war von etwas untersetzter Gestalt und sein Haar wurde schon schütter, aber sein herablassendes Verhalten entsprach ganz dem hochherrschaftlichen Gutsherrn.

Schließlich beugte er sich zu mir herüber.

»Galveston, du bist doch ein recht gescheiter Geselle …«, er sah mir ernst in die Augen und ich bemühte mich, ein Grinsen zu unterdrücken. »Tüchtiger Bursche« und »gescheiter Geselle« – hier bahnte sich offenbar die nächste ermahnende Ansprache an, und alle wollten nur mein Bestes.

»… zu gescheit zumindest, um dich mit solchem Gesinde, wie Miss Kingsbury abzugeben«, fuhr Lanark fort und legte mir dabei eine Hand auf das Knie.

Ich kniff misstrauisch die Augen zusammen.

Lanark rückte näher. »Wenn ein hübscher Bursche wie du sich hingegen mit den richtigen Leuten abgeben würde, könnte es nur zu seinem Vorteil sein«, flüsterte er mir ins Ohr und strich mir dabei mit dem Finger über den Hals.

Abrupt stand ich auf, wodurch Lanark zurück auf seinen Stuhl fiel.

»Ich weiß Euer Angebot zu schätzen, Sir«, erwiderte ich eisig, »aber ich bin mit meiner Arbeit für Mister Cavendish voll und ganz zufrieden und hege darüber hinaus auch keine weiteren geschäftlichen oder sonst wie gearteten Interessen.«

»Schade«, antwortete Lanark gehässig. »Augenscheinlich weißt du nicht, was gut für dich ist.«

Ohne ihm zu antworten, verließ ich den Raum.

Am Nachmittag besuchte ich Maddy und berichtete ihr von dem Vorfall mit Lanark. Stirnrunzelnd hörte sie zu. »Ich habe bereits vermutet, dass Lanark derartige Neigungen haben könnte. Aber ich hätte gedacht, dass er etwas vorsichtiger wäre. Schließlich droht ihm der Scheiterhaufen, wenn bekannt wird, dass er jungen Männern den Vorzug gibt.«

»Das halte ich zwar für barbarisch«, erklärte ich, »dennoch war mir seine Annäherung zuwider.«

»Selbstverständlich war sie das!«, rief Maddy lachend aus. »Immerhin war es Sir Lanark! Brrrr!«

Nun musste ich auch lachen. Obwohl sie etwas älter war als ich, nahm Maddy manchmal die Dinge erfrischend leicht.

Dann wurde sie allerdings wieder ernst. »Vielleicht solltest du aber in nächster Zeit tatsächlich etwas vorsichtiger sein und mich eine Zeitlang nicht besuchen. Mit Lanark ist wiederum auch nicht zu spaßen.«

Maddy zuliebe hielt ich mich an ihren Rat und blieb in den nächsten Tagen von ihr fern. Allerdings machte ich auch um Gut Lanark einen großen Bogen, was mir ganz gut gelang, da es glücklicherweise keine aktuellen Bestellungen von dort gab. So verbrachte ich ein paar ruhige, wenn auch ohne die Gesellschaft von Maddy, langweilige Tage. Ich hatte sie mittlerweile recht liebgewonnen und ihre Weltoffenheit und ihre Weitsicht überraschten mich immer wieder. Eigentlich war es seltsam, dass sie sich damit begnügte, in einem kleinen Ort wie North Berwick Dienste zu leisten, wo sie doch in einer Großstadt vielleicht mehr Chancen hätte.

Allerdings hätte sie sich dazu ebenso wie ich als Mann verkleiden müssen, denn als Frau hatte man ohne den Schutz eines Ehegatten in unserer Zeit nicht viele Möglichkeiten. Und als besser gestellte Ehefrau war es wiederum verpönt, überhaupt irgendeinem Beruf nachzugehen.

Diese und ähnliche Gedanken strichen mir durch den Kopf, als ich eines Nachts mal wieder von der Jagd heimkam. Ich ging am Hafen entlang, da ich noch keine Lust hatte, in meine enge Kammer zurückzukehren und noch ein bisschen die frische Meeresbrise genießen wollte. Es war eine für die Jahreszeit erstaunlich sternenklare Nacht und der beginnende Vollmond schien hell über die ruhige See und den Hafen. Aus der Hafentaverne erscholl noch fröhlicher Lärm, und gerade als ich daran vorüberschritt, torkelte der Mann heraus, den ich momentan am wenigsten zu sehen begehrte: Sir Lanark.

»Ah, Galveston«, krähte er mir lauthals entgegen und wankte auf mich zu, »du bist mir noch was schuldig. Unsere Unterredung war noch nicht beendet.«

Er fiel gegen mich und krallte sich an meinem Wams fest.

Angewidert stieß ich ihn von mir weg, was mir natürlich keine große Mühe bereitete.

Lanark fiel zu Boden.

Dummerweise hielt er dabei immer noch mein Wams in den Händen.

Er hatte sich so fest daran gekrallt, dass er es mir durch meinen Stoß vom Leib gerissen hatte.

Und ich stand nun im hellen Mondlicht barbusig vor ihm.

»Du bist ein Weib!«, keuchte er, während er sich schlagartig ernüchtert aufrichtete. »Ein dreckiges Weib!«

Ich stürmte davon.

In meiner Kammer packte ich hektisch meine Habseligkeiten zusammen, während ich fieberhaft überlegte, was ich nun tun sollte. Mir war klar, dass Lanark den Vorfall nicht auf sich beruhen lassen würde und dass meine Tage hier somit gezählt waren.

Ich hätte den Gutsherrn auch einfach töten können.

Aber ich hatte noch nie einen Menschen getötet.

Ich hatte gelernt, mich von Tierblut zu ernähren. Daher erschien es mir falsch, einen Menschen jetzt nur zu töten, um meine Identität weiterhin zu vertuschen. Auch wenn es nur so eine niedere Kreatur wie Lanark war.

Ein heftiges Klopfen an der Tür unterbrach meinen Gedankenstrom. Ich öffnete und vor mir stand, wie nicht anders erwartet, Sir Lanark, begleitet von Reverend Crox und einer Gruppe mit Hellebarden bewaffneter Männer.

Ich überlegte, ob ich wohl stark genug war, sie alle zu überwältigen. Schließlich hatte ich nie gelernt, mit Menschen zu kämpfen und bislang nur meine vierbeinigen Mahlzeiten niedergerungen.

Da begann der Reverend zu sprechen. »Galveston! Oder Miss Galveston!«, korrigierte er sich mit anzüglichem Blick auf meine mittlerweile wieder durch Männerkleidung verhüllte Figur. »Ich verhafte Euch hiermit wegen des dringenden Verdachtes der Hexerei. Eure Verhandlung ist für übermorgen anberaumt und Ihr werdet bis dahin in den Verliesen des Tantallon Castle in Gewahrsam genommen werden.«

Ich spannte meine Muskeln an und sah ihn nachdenklich an. Wenn ich zunächst versuchen würde, mir eine der Hellebarden zu schnappen …

»Es dürfte Euch vielleicht noch interessieren, dass wir auch Miss Kingsbury inhaftiert haben«, ergänzte der Reverend süffisant und ich horchte auf. »Sie wird separat bewacht. Und sollte eine von Euch beiden ihre Hexenkünste einsetzen, um zu fliehen, so wird die andere umgehend getötet. Ich kann Euch daher nur empfehlen, die Verhandlung abzuwarten.«

Entsetzt sah ich ihn an. Meine Gedanken stürmten durcheinander. Ich konnte jetzt keinen Kampf riskieren, wenn ich Maddys Leben damit gefährdete. Ich würde mich also widerstandslos abführen lassen. Wenn ich vorab nicht herausfinden könnte, wo genau sie Maddy gefangen hielten, würde ich halt bis zur Verhandlung warten müssen, um einen Rettungsversuch für uns beide zu unternehmen.

Ich blickte nachdenklich zu Boden. Vielleicht bestand ja eine geringe Chance, dass Maddy gar nicht so sehr auf meinen Schutz angewiesen war … Aber nein, das Risiko konnte ich nicht eingehen.

Ich sah den Reverend an.

»Und? Seid Ihr soweit?« fragte er, spöttisch die Augenbrauen hebend.

Ich nickte nur stumm.

Tantallon Castle lag etwa drei Meilen östlich von North Berwick direkt an der Küste. Die Burg war seit dem 14. Jahrhundert im Besitz der Familie Douglas und ihre Verliese wurden schon desöfteren zur Inhaftierung von North Berwicks Strafgefangenen benutzt. Ich hätte mir allerdings nicht träumen lassen, dass ich eines Tages einer von ihnen sein würde.

Mein Kerker war – wie zu erwarten – kalt, dunkel und feucht. Aber das machte mir nicht viel aus. Ich war nur froh, dass ich gerade zuvor noch auf der Jagd gewesen war, so dass mich nun bis zur Verhandlung zumindest kein Durst quälen würde.

Ich dachte über die Umstände meiner Verhaftung nach. Sir Lanark und Reverend Crox waren mitsamt ihrem Gefolge trotz der späten Stunde verdammt schnell zur Stelle gewesen. Das konnte nur bedeuten, dass sie sich bereits im Vorfeld für solch einen Zugriff gewappnet hatten. Ich hatte den Ernst der Situation offensichtlich unterschätzt.

Ich fragte mich, was übermorgen auf Maddy und mich zukommen würde. Ich hatte früher in London schon von Hexenprozessen gehört, und dass die Verhandlung so früh anberaumt wurde, war eigentlich ungewöhnlich. Die angeklagten Frauen – und manchmal auch Männer – hatten in der Regel kaum eine Chance, ihre Unschuld zu beweisen und wurden oftmals tagelang gefoltert, um zu einem Geständnis gezwungen zu werden. Anschließend wurden die Verurteilten fast immer hingerichtet. Möglicherweise hatte Lanark auf einem so raschen Verhandlungstermin bestanden, um mich schnellstmöglich aus dem Weg zu räumen. Wenn jemand erführe, dass er sich dem jungen »Gerald« unsittlich genähert hatte, drohte ihm immerhin der Scheiterhaufen. Da ich also keine Ahnung hatte, wie Reverend Crox und Sir Lanark übermorgen vorgehen würden, würde ich irgendwie improvisieren müssen, wenn ich Maddy und mich vor einer Hinrichtung bewahren wollte.

Ich war nicht verzweifelt, da ich ja wusste, dass ich nicht so leicht zu töten war. Dennoch machte ich mir Sorgen, weil ich noch keine Idee hatte, wie ich Maddy und mich retten sollte.

Die Gerichtsverhandlung fand im inneren Hof des Tantallon Castles statt. Das Wetter war mittlerweile umgeschlagen und der Himmel war grau und wolkenverhangen. Ganz North Berwick schien sich auf dem großen Innenhof der Burg versammelt zu haben. Reverend Crox führte als Richter zusammen mit dem Bürgermeister Angus Clerkenwell und Sir Lanark die Verhandlung. Maddy und ich wurden an den gegenüberliegenden Enden des Richtertisches postiert, beide waren wir von je vier Wärtern umringt, die die Spitzen ihrer Lanzen auf unsere Kehlen gerichtet hatten. Unsere Hände hatte man in Eisen gelegt.

Nun kroch in mir doch die Verzweiflung hoch. Wenn ich nur den leisesten Versuch starten würde, mich meiner eisernen Handschellen zu entledigen, würde man Maddys Kehle womöglich bereits durchbohrt haben. Angsterfüllt sah ich zu Maddy hinüber, suchte nach irgendeinem Hinweis dafür, dass ich mich geirrt hatte und dass es vielleicht doch eine geringe Aussicht gab, dass wir beide dies hier unbeschadet überstehen konnten. Doch Maddy blickte nur reglos zu Boden.

Unterdessen hatte Reverend Crox die Verhandlung begonnen und die Anklageschrift verlesen. Maddy und mir wurde Hexerei in mehreren Fällen und widernatürliche Umtriebe vorgeworfen. Einige Bürger North Berwicks traten hervor und bekräftigten, dass sie »Augenzeugen« unserer Zauberei gewesen seien und dass unser Auftreten und Verhalten keinen anderen Rückschluss ließe, als den, dass wir wohl mit dem Teufel im Bunde sein müssten. Unter diesen sogenannten Zeugen waren auch etliche Menschen, die Maddy mit Erfolg von ihren Leiden geheilt hatte. Ich spie verächtlich zu Boden und erhielt von Sir Lanark einen triumphierenden Blick.

Auch Arthur Cavendish meldete sich als Zeuge zu Wort und setzte an zu erklären, dass er mich immer nur als aufmerksamen und fleißigen Gesellen erlebt habe. Ich warf ihm einen dankbaren Blick zu, doch Reverend Crox schnitt dem Apotheker das Wort ab. Er erklärte, dass Cavendish selbstredend von meinem Teufelswerk völlig verblendet sei, da ich – die Hexe – schließlich unter seinem Dach gelebt habe. Cavendish schwieg betreten und auch die anderen blieben stumm.

Reverend Crox ließ genüsslich seinen Blick über die Menge streifen. Dann verkündete er sein Urteil: »Es wird eine Wasserprobe geben. Die Angeklagten werden an Händen und Füßen über Kreuz gefesselt und mit Ketten beschwert ins Meer geworfen. Gehen sie unter, so ist ihre Unschuld bewiesen. Bleiben sie an der Wasseroberfläche, so haben sie sich der Hexerei bedient und müssen auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Die Wasserprobe wird jetzt umgehend durchgeführt werden.«

Bestürzt suchte ich erneut Maddys Blick, doch sie blickte immer noch zu Boden. Wie in Trance erlebte ich nun, wie das Urteil des Reverend in die Tat umgesetzt wurde.

Man fesselte uns auf die beschriebene Art und Weise und führte uns runter ans Meer, wo am Ufer bereits zwei große Ruderboote bereitlagen. Man brachte Maddy auf das eine und mich auf das andere. Angus Clerkenwell und Sir Lanark stiegen mit ihrem Gefolge zu Maddy ins Boot, Reverend Crox stieg mit einigen Wächtern in meines. Während des ganzen Vorganges hatten jeweils zwei Wächter ihre Lanzen nicht einen Fingerbreit von unseren Kehlen entfernt.

Die sensationslüsterne Meute war uns ans Meer hinunter gefolgt, um das Spektakel vom Ufer aus zu beobachten.

Die Boote mit Maddy und mir wurden auf das Meer hinaus gerudert, wobei sich Maddys Boot kontinuierlich von unserem entfernte, aber dennoch in knapper Sichtweite blieb, nachdem wir ungefähr eine Meile vom Ufer entfernt anhielten. Die Menge am Ufer war nur noch als ein Haufen kleiner Punkte auszumachen.

Nun wurden mir schwere Eisenketten angelegt und ich nahm an, dass mit Maddy im selben Augenblick das Gleiche geschah. Mehrere Wächter hoben mich hoch.

Reverend Crox erhob sich und blickte feierlich zum Himmel. »Lass das Wasser nicht empfangen den Körper dessen, der – vom Gewicht des Guten befreit – durch den Wind der Ungerechtigkeit empor getragen wird«, sprach er und signalisierte dem anderen Boot per Handzeichen, Maddy ins Meer zu werfen.

Im selben Moment wurde auch ich ins Wasser geworfen.

Eisig schlugen die grauen Fluten über mir zusammen und ich sank wie ein Stein.

Für einen kurzen Augenblick übermannte mich die Panik. Wie zynisch, dass man mich ertrinken lassen wollte, um zu beweisen, ob ich eine Hexe war oder nicht.

Nun, ich war keine Hexe. Ich war ein Vampir.

Daher besann ich mich darauf, dass ich ja eigentlich nicht zu atmen brauchte, und konzentrierte mich darauf, mich von den Fesseln und Ketten zu befreien. Ich benötigte nicht allzu viel Zeit dafür und registrierte einmal mehr mit Freude meine neu gewonnene Kraft. Dann schwamm ich unter Wasser in kräftigen Zügen in die Richtung, in der man Maddy ins Meer geworfen hatte. Kurz darauf bemerkte ich eine Gestalt, die auf mich zu schwamm.

Es war Maddy und sie grinste mich an.

Unbändige Freude ergriff mich und ich begriff, dass Maddy auch von meiner Art war. Ich hatte bereits bei unserer ersten Begegnung so etwas vermutet, da sie ein wenig anders roch als die Menschen, aber ich war mir nie ganz sicher gewesen. Wir umarmten uns unter Wasser und Maddy bedeutete mir, noch ein paar Meilen weiter südlich die Küste lang zu schwimmen, damit wir unseren Häschern vorerst entkamen.

Kurz vor Dunbar gingen wir schließlich an Land und ließen uns ermattet auf den Strand fallen. Wir waren nicht wirklich körperlich erschöpft, doch forderten die jüngsten Erlebnisse ein wenig ihren Tribut, so dass wir zunächst eine Weile nur so liegenblieben und unsere Kleider vom kühlen Herbstwind trocknen ließen.

Schließlich richtete ich mich auf und sah Maddy neugierig an. »Du hast gewusst, was ich bin?«, fragte ich sie.

»Ich habe es zumindest vermutet«, antwortete sie lächelnd.

»Warum hast du dann nichts gesagt? Wir hätten uns diese ganze Aufregung hier ersparen können.«

»Ich war mir nicht ganz sicher«, erklärte Maddy entschuldigend. »Und als sie dann drohten, dich zu töten, war mir das Risiko zu groß, falls du doch ein Mensch gewesen wärest.«

Ich blickte nachdenklich aufs Meer. »Mir ging es genauso.«

»Aber was wäre gewesen, wenn sie keine Wasserprobe mit uns gemacht, sondern uns direkt auf den Scheiterhaufen gebracht hätten?«, fragte ich dann. »Das Feuer hätte uns mehr anhaben können als das Wasser.«

»Dann hätte ich einen Befreiungsversuch gestartet«, erklärte Maddy entschlossen. »Selbst wenn du ein Mensch gewesen wärest, hätte es vielleicht eine gewisse Chance gegeben. Immerhin war ich mir einer Sache von Anfang an sicher«, ergänzte sie schelmisch, »dass du nämlich kein Gerald Galveston bist, sondern eher eine Geraldine Galveston.«

»Gemma«, korrigierte ich lächelnd, »und nicht Galveston, sondern Winwood. Woran hast du es gemerkt?«

»Ich sah die Wehmut in deinem Blick, als ich von Mistress Lanarks Kindern und ihren zyklischen Beschwerden sprach«, antwortete Maddy leise.

Wieder blickte ich eine Weile schweigend aufs Meer. »Wie wurdest du zu dem, was du bist?«, fragte ich Maddy dann.

Sie berichtete mir, dass sie im Mittelalter in einem Kloster aufgewachsen war, deren Nonnen sie in der Heilkunde unterrichtet hatten. Dann wurde das Kloster im Zuge der normannischen Eroberung 1066 überfallen und besetzt. Die Äbtissin stellte sich als alte Vampirin heraus, die sich in der Abgeschiedenheit des Klosters von der weltlichen Gesellschaft hatte zurückziehen wollen. Nachdem die Normannen das Kloster in Besitz genommen hatten und die Nonnen gefangen hielten, verwandelte die Äbtissin Maddy, damit diese sich gegen die Eindringlinge zur Wehr setzen konnte.

»Herrjeh, ich war 32 und noch Jungfrau. Und ich hatte noch nichts von der Welt gesehen. Nun, ich hatte danach viel Zeit, an beiden Umständen etwas zu ändern. Nur eines wusste ich von Anfang an: Dass ich nie meinen Durst durch Menschen stillen würde«, schloss Maddy wehmütig lächelnd ihre Geschichte.

»Du hast es nie versucht?«, fragte ich neugierig.

»Nie«, antwortete sie ernst.

Danach berichtete ich ihr von meiner Verwandlung und Maddy hörte mir aufmerksam zu.

»Der Baron of Travisham?«, fragte sie mich stirnrunzelnd, nachdem ich geendet hatte. »Ich bin ihm ein paarmal begegnet. Ein Vampir der übelsten Sorte. Er intrigiert und ist sich nicht zu schade, innerhalb der eigenen Reihen zu töten, wenn er sich dadurch einen Vorteil verschafft. Wenn dein Viscount Arlington mit ihm gemeinsame Sache macht, dann führt er nichts Gutes im Schilde.«

»Er ist nicht ›mein‹ Viscount«, presste ich zwischen den Zähnen hervor, »und leider weiß ich nicht, was er im Schilde führt.«

Sie sah mich tröstend an. »Vielleicht hast du eines Tages Gelegenheit, es herauszufinden.«

»Vielleicht«, antwortete ich nachdenklich. »Und was machen wir jetzt?«

Maddy grinste wieder. »Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch meine ganzen Ersparnisse in meinem Haus versteckt und ich gedenke nicht, sie dem Mob in North Berwick zu überlassen.«

Ich stimmte ihr zu. Auch in meiner Kammer war noch mein Geld deponiert. Wir beschlossen, uns beide in der Nacht zunächst einmal ausgiebig zu sättigen, dann unser Geld zu holen und bei der Gelegenheit noch ein wenig Racheengel bei unseren Hexenjägern zu spielen.

Unsere Ersparnisse zu holen, war kinderleicht. Maddys Häuschen lag ohnehin etwas außerhalb von North Berwick und wir begegneten auf dem Weg dorthin keiner Menschenseele. Sie hatte sich im Laufe der Zeit ein kleines Vermögen zusammengespart, da sie zumeist sehr bescheiden gelebt hatte und für ihr Essen ja nichts ausgeben musste. So waren es denn mehrere Säckchen an Goldmünzen, die wir zusammen mit ein paar weiteren Habseligkeiten aus Maddys Haus fortschafften und im Wald versteckten.

Dann machten wir uns daran, meine vergleichsweise spärliche Habe zu holen. Das Apothekerhaus, in dem sich meine Kammer befand, lag im Zentrum von North Berwick. Doch zu dieser nächtlichen Stunde war auch hier keiner mehr auf den Straßen unterwegs, so dass uns niemand bemerkte, als wir an der Außenwand hinaufkletterten, durch die Dachluke einstiegen und meine Sachen holten. Ich hatte bislang kein großes Talent zum Klettern besessen, und dass es uns nun so mühelos gelang, bis auf das Dach des Hauses zu steigen, bereitete mir großen Spaß.

Wir hatten beschlossen, zunächst Sir Lanark einen kleinen Besuch abzustatten, daher machten wir uns auf den Weg nach Gut Lanark, nachdem wir auch meine Habe im Wald versteckt hatten. Das Gut war von einer hohen Mauer umgeben, deren Haupttor von einem Nachtwächter bewacht wurde. Also schlichen wir zu einem Seitentor, das mit einem schweren Vorhängeschloss verriegelt war. Ich machte mich gerade daran, hinüberzuklettern, da legte mir Maddy ihre Hand auf die Schulter.

»Das geht auch eleganter«, erklärte sie leise. Verblüfft sah ich, wie sie Anlauf nahm und mit einem Satz über das Tor sprang.

»Komm schon!«, flüsterte sie hinter dem Tor. Also nahm ich auch Anlauf und tat es ihr nach.

»Vortrefflich!«, lobte Maddy grinsend, als ich schwungvoll auf der anderen Seite neben ihr landete. Ich grinste zurück.

Wir gingen auf das Herrenhaus von Gut Lanark zu. Maddy erklärte mir, dass Sir Lanark seine Gemächer im Ostflügel hatte, seine Gattin ihre hingegen im Westflügel. Ich nickte zufrieden. Mistress Lanark würde also von unserem Besuch nichts mitbekommen.

Wir erklommen die Außenwand des Ostflügels und fanden recht schnell Sir Lanarks Schlafzimmer, da er sein Fenster nicht ganz geschlossen hatte und ein kräftiges Schnarchen daraus hervordrang. Lautlos öffneten wir das Fenster ganz und kletterten ins Zimmer. Da wir trotz der Dunkelheit problemlos sehen konnten, erkannte ich, dass das Schlafgemach des Gutsherrn genauso prunkvoll eingerichtet war, wie das seiner Gattin. Maddy kletterte auf den schweren samtenen Baldachin seines Bettes, ich postierte mich auf dem riesigen marmornen Kaminsims.

»Emerson! Emerson!«, begann Maddy in hohem Singsang Sir Lanark bei seinem Vornamen zu rufen, während sie sich tief über ihn beugte.

Sir Lanark schnarchte unverdrossen weiter.

»Nun wach schon auf!«, Maddy gab ihm einen Tritt in die Seite.

Der Gutsherr schreckte hoch.

»Emerson! Emerson, du warst ein böser Junge«, setzte Maddy ihren Singsang fort.

Lanark starrte verschreckt in Richtung ihrer Stimme und versuchte in dem dunklen Zimmer etwas zu erkennen. Nun begann mein Einsatz. Ich zündete die für diesen Zweck mitgebrachte Kerze an und hielt sie mir unter das Gesicht. »Emerson, wir werden Dich wohl bestrafen müssen«, fiel ich in Maddys Singsang ein. Lanark blickte panisch zu meinem Gesicht hoch, das für ihn gut zehneinhalb Fuß über dem Boden zu schweben schien, da ich nach wie vor auf dem hohen Kaminsims stand.

Maddy hielt sich inzwischen auch eine brennende Kerze unter ihr Gesicht. »Was könnte wohl die gerechte Strafe für Dich sein, Emerson?«, fragte sie singend.

Lanark stieß einen markerschütternden Schrei aus und stürzte zur Tür.

Doch da stand ich schon wieder parat, hatte die durch meine schnelle Bewegung erloschene Kerze bereits erneut angezündet und versperrte ihm den Weg. Der Gutsherr stand nun zwischen Maddy und mir eingekeilt und blickte zwischen uns hin und her.

»Ihr seid es!«, rief er mit zwischen Angst und Hass schwankender Stimme. »Ihr müsstet tot sein! Ihr seid tatsächlich Hexen!«

»Richtig, Emerson«, antworteten wir im Chor, während wir ihn ständig umkreisten, »und Hexen sollte man nicht erzürnen!« Wir taten einen Moment unachtsam und ließen ihn zur Tür heraus entwischen, nur um ihn gleich darauf am obersten Treppenabsatz wieder abzupassen.

»Du denkst doch nicht, dass du uns entkommen kannst, Emerson?«

Maddy packte ihn und warf ihn in hohem Bogen die Treppe herunter.

Ich war bereits unten und fing ihn auf. Lanark war diesmal noch nicht mal zu schreien imstande gewesen. Sein Gesicht hatte eine gräuliche Blässe und mit vor Panik geweiteten Augen sah er mich stumm an. Ehe er sich versehen konnte, hatte ich ihn wieder zu Maddy hochgeworfen. Nachdem wir auf diese Weise ein wenig Ball mit ihm gespielt hatten, setzte ich ihn langsam ab.

Er drehte sich um und übergab sich. Dann sank er vor uns auf die Knie. »Bitte!«, jammerte er weinerlich. »Bitte verschont mich! Ich werde alles tun, was Ihr verlangt!«

»Wirklich alles?«, fragte Maddy eindringlich.

Lanark nickte heftig. »Alles!«

»Nun denn«, begann Maddy, »du wirst von nun an deiner Gattin ein treusorgender Gemahl sein, so wie du es noch nie zuvor gewesen bist. Du wirst deine Finger von jungen Burschen lassen.«

Lanark nickte.

»Und du wirst deiner Gattin auf die bestmögliche Weise dienlich sein, indem du all deiner irdischen Güter entsagst und verschwindest«, setzte Maddy fort.

»Verschwinden?«, wiederholte Lanark verständnislos.

»Ja. Du wirst ins Kloster gehen.«

»Ins Kloster?«, echote er noch fassungsloser.

»Ja. Ins Kloster«, antwortete Maddy ruhig. »Oder möchtest du ewig unserer Verdammnis ausgesetzt sein?«

»Nein!«, rief Lanark angsterfüllt aus. »Ich gehe ins Kloster!«

»Schon morgen!«, befahl Maddy.

»Schon morgen«, bestätigte er fügsam.

Einen Wimpernschlag später waren wir verschwunden.

Maddy und ich gingen an der Küste entlang in die Stadt zurück und ließen uns ein wenig Zeit. Da es uns beide vor Lachen schüttelte, wären wir kaum in der Lage gewesen zu rennen.

»Hast du sein Gesicht gesehen?«, fragte ich und wischte mir die Lachtränen aus den Augen.

»Es sah ziemlich grün aus«, antwortete Maddy kichernd. »Kein Wunder, dass er sich übergeben hat.«

»Glaubst du, dass er wirklich ins Kloster gehen wird?«, fragte ich dann nachdenklich.

»Ich weiß nicht. Zumindest wird er wohl in der nächsten Zeit etwas vorsichtiger sein.«

Zurück in der Stadt wiederholten wir unser Schauspiel in vergleichbarer Form mit Reverend Crox und Angus Clerkenwell. Ihre Reaktionen waren der Sir Lanarks nicht unähnlich. Dann holten wir die Stute, mit der ich nach North Berwick gekommen war, luden ihr unser im Wald verstecktes Gepäck auf und machten uns auf dem Weg nach Edinburgh.

Maddy hatte sich entschlossen, einen Teil ihres weiteren Lebensweges mit mir gemeinsam zu beschreiten und der Gedanke, an der University of Edinburgh zu studieren, gefiel ihr sehr gut. Ihr war klar, dass sie sich zu diesem Zweck auch als Mann ausgeben musste, daher besorgte sie sich auf unserer Reise noch schnell die passende Kleidung und nannte sich von nun an »Matthew Kingsbury«.

Feurig

Meine Ersparnisse waren nicht annähernd so hoch wie die Maddys, aber für die Studiengebühren an der Universität reichte es gerade noch. Wir schrieben uns für Jura und Naturwissenschaften ein, Maddy für Botanik, ich für Mathematik. Maddy bestand darauf, für unsere Unterkunft aufzukommen und mietete eine große Wohnung für uns in Gladstone’s Land, einem Stadthaus vor den Toren des Edinburgh Castle und ganz in der Nähe der Universität. Wir gaben uns als die Brüder Matthew und Gerald Kingsbury, Söhne eines wohlhabenden Tuchhändlers aus Inverness, aus.

Ebenso wie London war Edinburgh zu dieser Zeit bereits eine pulsierende Stadt und wir genossen es, in ihr zu leben und zu studieren. Da wir in der Nacht nicht viel Schlaf benötigten und nur gelegentlich auf die Jagd gingen, wenn wir durstig waren, kamen wir mit dem Studium recht schnell voran. Schon nach wenigen Jahren hatten wir unser Studium Summa Cum Laude abgeschlossen und bekamen beide an der Universität Lehrstühle angeboten. Wir nahmen das Angebot mit Freude an, da wir beide gerne noch länger in Edinburgh blieben. Die Lehrtätigkeit wurde gut bezahlt und so bekam auch ich wieder die Chance, meine Ersparnisse zu mehren.

Ich dachte noch gelegentlich an den Viscount Arlington und an den Baron of Travisham und an die Umstände meiner Verwandlung, doch wenn auch die Erinnerung nicht verblasste, so nahm doch mein Groll im Laufe der Zeit ab. Ich empfand die Geschehnisse zwar nach wie vor als unverzeihlich, doch rückten sie angesichts meines ausgefüllten Lebens einfach von selbst in eine gewisse Ferne.

Maddy und ich wussten, dass wir eines Tages Edinburgh verlassen mussten, da es sonst irgendjemandem auffallen würde, dass wir nicht alterten. Und als im Jahre 1615 dieser Tag schließlich gekommen war, stellten wir fest, dass wir vom Universitätsleben noch nicht genug hatten, und zogen zunächst weiter nach Oxford. Dort schrieb ich mich für Jura und Latein ein, Maddy wählte die Fächer Griechisch und Botanik. Zur damaligen Zeit gab es noch keine große Vielfalt wissenschaftlicher Studiengänge und so vertieften wir unser Wissen in den jeweiligen Fächern. Nachdem wir auch in Oxford unsere Abschlüsse mit Auszeichnung erhielten, blieben wir noch einige Jahre als Fellows am All Souls College. Die Fellows waren Gelehrte, die von der Universität zum Zwecke der Forschung und Lehre finanziell unterstützt wurden.

In den folgenden Jahren ergänzten wir unsere Lebensläufe noch um ein paar weitere Abschlüsse an anderen Universitäten mit jeweils anschließender Hochschulkarriere. Auf diese Weise war mittlerweile ein halbes Jahrhundert vergangen und wir hatten es beide zu einem recht ansehnlichen Wohlstand gebracht.

Man schrieb inzwischen das Jahr 1664. England war nach dem Bürgerkrieg und dem daraus resultierenden Commonwealth nun wieder eine Monarchie. Charles II. regierte das Land und betrieb mit Hilfe des Parlaments und der Anglikanischen Kirche Restaurationspolitik, um auf diese Weise seine königliche Macht neu zu festigen.

Maddy und ich waren in all den Jahren enge Freundinnen geworden und einander sehr ans Herz gewachsen. Nichtsdestotrotz beschlossen wir nun, eine Zeitlang getrennte Wege zu gehen, da Maddy Fernweh bekam und in die britischen Kolonien in Nordamerika reisen wollte. Ich hingegen hatte Heimweh nach London und ging daher dorthin zurück.

Es waren über 60 Jahre vergangen, seit ich aus London fortgegangen war. Seitdem war das Stadtbild um einige prachtvolle Bauten ergänzt worden. So hatte Inigo Jones, der Baumeister des Königs, zum Beispiel das Banqueting House als Teil des Whitehall Palace errichtet. In Covent Garden hatte er eine wundervolle Piazza erschaffen und in Greenwich das Queen’s House für Königin Henriette Maria. Doch der Anblick dieser imposanten Plätze und Gebäude war nichts gegen den vertrauten Duft Londons, der sich aus der enormen Vielfalt des Lebens dieser Stadt zusammensetzte und mir dieses unverkennbare Heimatgefühl gab.

Ich fand eine elegante Wohnung am St. James’s Square und aufgrund meiner hervorragenden Referenzen bekam ich auch recht schnell eine lukrative Anstellung, und zwar als Prokurator am Lincoln’s Inn, einer der vier Anwaltskammern des Königs. Der Posten war interessant und abwechslungsreich, da ich nicht nur Prozessschriften entwarf, sondern auch vor dem Gerichtshof plädieren durfte. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass ich, nachdem man mich damals vor Gericht verurteilt und der Hexerei für schuldig befunden hatte, nun selbst auf der anderen Seite des Gesetzes stand und sogar ein gewisses Ansehen genoss.

In London zu leben, war nicht das Einzige, was ich vermisst hatte, ich vermisste es auch ebenso sehr, mal wieder eine Frau sein zu dürfen und schöne Kleider zu tragen. Um dieses Bedürfnis nicht ganz verkümmern zu lassen, hatten Maddy und ich uns immer mal wieder kleine Auszeiten genommen und waren verreist, um an anderen Orten zum Beispiel als »Witwe Kingsbury mit ihrer jüngeren Schwester« wenigstens für ein paar Tage lang als Frauen leben zu können.

Ich wusste nicht, ob mir dies von nun an auch alleine gelingen würde, aber mir war klar, dass ich das komfortable Leben, das ich jetzt führte, eben nach wie vor nur als Mann haben konnte.

Nur als »Sir Gerald Galveston« – wie ich mich mittlerweile nannte – konnte ich mich frei und ungezwungen bewegen, konnte meinem Beruf nachgehen, konnte Pferderennen, Theatervorführungen und Hahnenkämpfe besuchen, auch wenn ich letztere nicht sonderlich ergötzlich fand.

Gelegentlich wanderte ich abends über die dichtbebaute London Bridge nach Southwark an der Südseite der Themse, um dort im George Inn dem geselligen Treiben oder auch einer Theateraufführung zuzusehen. Manchmal wohnte ich einem Stierkampf oder einer Bärenhatz in Davies Amphitheatre bei, aber rohe Vergnügungen dieser Art bereiteten mir keine große Freude. Die Tiere, die ich tötete, um mich zu ernähren, waren nicht annähernd einer solchen Qual ausgesetzt, wie die Kreaturen in diesem Amphitheater. Bisweilen schlenderte ich aber auch nur an der Themse entlang, um dem Trubel Londons, der zu keiner Tages- oder Nachtzeit abzunehmen schien, zwischenzeitlich ein wenig zu entfliehen.

Einmal führte mich mein Spaziergang auch nach Islington, in die Gegend, wo Arlingtons Stadthaus stand. Ich weiß nicht, was ich mir davon versprach, vielleicht war ich einfach nur neugierig, zumindest war ich sehr überrascht zu sehen, dass sich nun offenbar ein vornehmes Kaffeehaus darin befand.

Überhaupt war ich die meiste Zeit zu Fuß unterwegs, obwohl ich mir mittlerweile eine teure Kutsche leisten konnte. Aber oftmals waren viele der engeren Gassen Londons so hoffnungslos mit Wagen, Kutschen und Karren verstopft, dass man manchmal stundenlang im Stau stand.

Mir gefiel es, wieder in London zu leben. Die Stadt schien niemals zu schlafen und bot einem wohlhabenden Edelmann, wie ich ihn jetzt verkörperte, vielerlei Kurzweil. Doch mit der Zeit begann ich meine Freundin Maddy zu vermissen. Zwar hatte ich durch die Arbeit in der Anwaltskammer auch neue Kontakte und Bekanntschaften geschlossen, doch fehlte mir ein Gefährte, dem ich mich voll und ganz anvertrauen konnte.

Mehr aus Langweile als aus wirklichem Interesse begann ich, nebenbei Geschäfte an der Royal Exchange, der Königlichen Börse von London, zu machen. Offenbar hatte ich ein Händchen dafür, denn binnen eines Jahres hatte ich mein Vermögen vervielfacht.

Aber auch das bereitete mir nur mäßige Freude. Ich überlegte, ob ich vielleicht wie Maddy eine Zeitlang auf Reisen gehen sollte, als eine Entwicklung eintrat, die meine Pläne änderte: Die Pest hielt Einzug in London.

Allem Anschein nach war die Pest bereits im Winter von einem niederländischen Schiff eingeschleppt worden und es hatte in den ärmlichen Wohngebieten in der Hafenregion schon erste Pesttote gegeben. Da der Winter aber sehr hart und kalt gewesen war, hatte sich die Seuche zunächst noch nicht so stark ausgebreitet. Der Sommer hingegen war für Londoner Verhältnisse ungewöhnlich heiß und stickig, was die Ansteckungsrate nun massiv in die Höhe schnellen ließ.

Immer häufiger sah man an Haustüren rote Kreuze angebracht und darunter die Inschrift »Herr, erbarme dich unser«. Diese Häuser waren von der Regierung wegen Pestbefall versiegelt worden und die armen Teufel darin waren nun von der Öffentlichkeit abgeschnitten.

Charles II. floh schließlich mitsamt seiner Familie und dem ganzen Hofstaat aus London und viele reiche Händler und Handwerker taten es ihm gleich. Die meisten Geschäfte wurden geschlossen und in den einst lebhaften Straßen Londons herrschte nun drückende Stille, nur unterbrochen von läutenden Kirchenglocken und dem Rumpeln der Totenkarren auf dem Pflaster.

Einige Geistliche, Ärzte und Apotheker waren in der Stadt geblieben, um der Seuche entgegenzutreten und dazu entschloss ich mich auch. Die Krankheit konnte mir ohnehin nichts anhaben und vielleicht konnte ich mit meinen heilkundlichen Kenntnissen, die ich mir in all den Jahren weiterhin von Maddy angeeignet hatte, ein wenig helfen.

Es gab damals jedoch noch kein Heilmittel gegen die Pest. Ich konnte nur meine ganze Hingabe darauf verwenden, das Leiden dieser armen Seelen, die von der Seuche befallen waren, ein bisschen zu mildern.

Es wurden große Lazarette eingerichtet und Pestärzte zogen durch die Stadt, um Infizierte aufzuspüren und in die Lazarette bringen zu lassen. Die Pestärzte trugen zum Schutz gegen die Ansteckung Schnabelmasken, lange weite Mäntel und Lederhandschuhe. Obwohl ich mich nicht infizieren konnte, staffierte auch ich mich entsprechend aus, um weniger aufzufallen.

Kein Mensch fragte nach irgendwelchen Referenzen, als ich meine Dienste in den Lazaretten zur Verfügung stellte. Die Epidemie hatte inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass jegliche Hilfe ungeprüft in Anspruch genommen wurde. Viele der Männer, die in den Straßen als Pestärzte unterwegs waren, besaßen auch keinerlei Ausbildung oder Qualifikation, sondern waren nur eilig in ihre Arbeit eingewiesen worden.

Die Leichenkutscher kamen mittlerweile kaum noch mit dem Einsammeln der Toten nach und in etlichen Gassen stapelten sich die Leichen fast haushoch. Londons Einwohner wurden von der Regierung aufgefordert, Pfeffer, Hopfen und Weihrauch zu verbrennen, um den Pestgeruch zu vertreiben und die Ansteckungsgefahr zu bekämpfen. Auch an den Straßenkreuzungen errichtete man große Feuerstellen, um die Luft zu reinigen.

Die Arbeit in den Lazaretten drückte bleiern auf mein Gemüt. Die Kranken hatten zunächst Fieber und immer stärker werdende Schmerzen. Oftmals bekamen sie später Bewusstseinsstörungen und viele schrien vor Schmerzen und Wahnvorstellungen. Ihre geschwollenen, schmerzenden Lymphknoten wuchsen zu hässlichen Pestbeulen, die aufgeschnitten wurden, um Eiter und Blut abfließen zu lassen. Wo dies nicht geschehen war, verbreitete sich die Infektion über das Blut rasch im ganzen Körper und der Kranke starb bereits innerhalb von eineinhalb Tagen. Ich fragte mich, ob diese Menschen nicht fast besser dran waren, als ich sah, wie sehr die behandelten Kranken litten.

Ich kam oft tagelang nicht dazu, auf die Jagd zu gehen, doch das machte mir nichts aus. Ich hatte mittlerweile meinen Durst ganz gut unter Kontrolle und das Elend um mich herum war auch nicht dazu angetan, meinen Appetit sonderlich zu fördern.

Zum Winter hin schien die Epidemie ein wenig abzuklingen und im Februar 1666 traute sich auch Charles II. mit seinem Hofstaat wieder in die Stadt zurückzukehren. Doch gab es auch im weiteren Verlauf des Jahres nach wie vor Infizierte und die Pest forderte weiterhin ihre Todesopfer. Daher ging ich tagsüber meiner Arbeit in der Anwaltskammer nach und setzte nachts anonym meinen Dienst in den Lazaretten fort.

Da die Schutzkleidung, die ich immer noch jedes Mal trug, sehr warm und unbequem war, hatte ich mir angewöhnt, darunter statt meiner üblichen Männerkleidung ein leichtes Kleid ohne Unterröcke zu tragen. Es war für mich bequemer und luftiger und wurde unter dem langen schweren Mantel ohnehin von niemandem wahrgenommen.

So verging ein weiterer heißer Sommer, und als ich in einer Septembernacht meinen Dienst in einem Lazarett in Blackfriars verrichtete, kam mir die Kunde zu Ohren, dass im nahegelegenen Billingsgate ein Feuer ausgebrochen sei. Ich machte mir darüber keine weiteren Gedanken, da es öfter mal kleine Brände in London gab, erst recht, seitdem zur Bekämpfung der Pest viele öffentliche Feuerstellen eingerichtet worden waren.

Doch das Feuer wurde auch in den nächsten zwei Tagen nicht eingedämmt und in der übernächsten Nacht hatte es sich über die während des heißen Sommers stark ausgetrockneten Dachstühle bereits massiv ausgebreitet. So sah ich mich plötzlich einer haushohen Feuersbrunst gegenüber, als ich das Lazarett bei der St. Paul’s Cathedral verließ. Die Pflastersteine glühten rot vor Hitze und das Blei aus der Kuppel von Saint Paul’s rann in geschmolzenen Bächen herunter.

Ich wandte mich nach links Richtung Ludgate Hill, doch auch hier schlugen mir bald turmhoch die Flammen entgegen. Panisch entledigte ich mich in der glühenden Hitze meiner Pestschutzkleidung. In dem Chaos, das um mich herum herrschte, achtete sowieso niemand darauf, dass eine Frau im Kleid darunter zum Vorschein kam.

Auch in zwei weiteren Seitenstraßen, die ich ausprobierte, schnitt mir das Feuer den Weg ab. Die Angst kroch in mir hoch. Wie gelähmt starrte ich auf die züngelnden Flammen, die mir unaufhaltsam entgegentrieben.

»Gemma!«, hörte ich plötzlich eine tiefe Stimme hinter mir laut meinen Namen rufen. Ich drehte mich um und versteinerte.

Ein paar Schritte entfernt saß Arlington auf einem Hengst, der sich gerade trotz Scheuklappen vor den unweiten Flammen aufbäumte. Mühelos bändigte Arlington das Pferd, zwang es, wieder ruhig zu stehen und wandte sich mir wieder zu.

Wie hypnotisiert starrte ich ihn an. Es waren über 60 Jahre vergangen, seit ich vor ihm geflohen war, doch plötzlich kam es mir nur wie wenige Tage vor.

Arlington kam vorsichtig auf mich zu. Ich wich unwillkürlich zurück und spürte die unerträgliche Hitze der nahenden Flammen in meinem Rücken.

»Was wollt Ihr?«, flüsterte ich heiser.

»Zunächst einmal dich hier herausbringen«, antwortete Arlington eindringlich. »Ich weiß, du hast viele Fragen, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür, also komm schon!«

Er streckte mir seine Hand entgegen. Ich starrte darauf. Unnützerweise ging mir durch den Kopf, wie kräftig und dennoch langgliedrig seine Finger aussahen. Dann legte ich meine Hand in seine. Er zog mich zu sich auf das Pferd und schlang seinen schweren, klatschnass in Wasser getränkten Wollumhang um uns beide.

»Kommen wir zu Fuß nicht schneller voran?«, fragte ich mit einem Blick auf den nervösen Hengst.