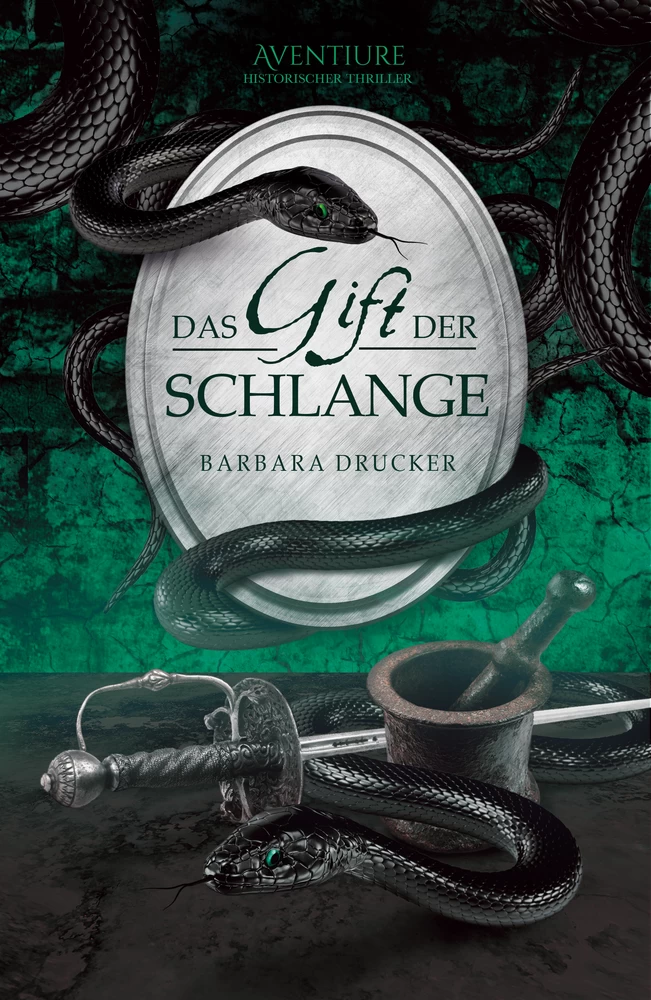

Das Gift der Schlange

Historischer Thriller

Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Bologna, 1770

»Fünf Männer, findest du das nicht übertrieben?« Stefano wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und kratzte sich unter der Perücke. Selbst noch drei Stunden nach Sonnenuntergang verkochte die Hitze den Unrat der Stadt zu einer stinkenden Suppe, die in jede Ritze und unter jeden Pflasterstein kroch und die Luft verpestete.

»Nicht, wenn er so gut ist, wie Lorenzo behauptet.«

»Lorenzo gerät leicht ins Schwärmen.«

»Und warum fürchten die anderen Studenten dann, die Klinge mit ihm zu kreuzen?«, verteidigte sich Lorenzo hitzig.

»Was heißt das schon, den Degen besser zu führen als diese Bücherwürmer!«

»Haltet den Mund, alle drei! Ich höre etwas.«

Angestrengt lauschten sie in die brütende Windstille.

»Du musst dich getäuscht haben.«

»Da! Schon wieder!«

»Jetzt höre ich es auch. Eindeutig Hufschläge.«

»Ziemlich schnell unterwegs im Dunkeln!«

»Und für diese verwinkelten Gassen!«

»Ich sagte doch, dass er ein Draufgänger ist!«

»Spannt das Seil fester!«

Das Stakkato auf dem Pflaster kam viel zu rasch näher. Stefano drückte sich tiefer in den Hauseingang und zog den Degen, eine Ratte quiekte unter seinem Schuh auf. »Mistvieh!«, verpasste er ihr einen Tritt und spuckte ihr nach. Die Kameraden machten Zeichen, und er fasste den Degen enger. Jetzt waren die Hufschläge unmittelbar hinter der Ecke, ein Huf rutschte in der Kurve leicht weg, und da tauchte ihr Opfer auf. Groß und schlank, Borten glitzerten im Mondlicht, der Federbesatz am Dreispitz wippte. Zehn Pferdelängen noch, acht, fünf …

Krachend schlug das Pferd auf dem Pflaster auf, Zaumzeug klirrte, und noch im Abrollen riss der Mann den Degen aus der Scheide. Schlug Stefanos Klinge zur Seite, aber Stefano parierte den Gegenstoß. Der Mann wich zurück und prallte gegen Luigi, rammte ihm den Ellbogen in den Bauch, und Stefano drang erneut auf ihn ein. »Merda!« Das Eisen durchbohrte seine Schulter, und schon zog der Kerl die Klinge heraus, bereit zum Todesstoß. Im letzten Moment hielt Stefano die Schale dagegen, der zweite Stoß glitt an ihr ab, und er sprang zurück, außer Reichweite. Da war zum Glück Manfredo, verpasste dem Kerl einen Schlag in den Rücken, und jetzt stürzten sie sich alle auf ihn. Umklammerten seinen Arm, entwanden ihm den Degen, er benützte die Fäuste. Riss sich los, doch sie packten ihn erneut, drehten ihm die Arme auf den Rücken und schlangen ihm die Riemen um die Handgelenke. Nun das Tuch zwischen seine Lippen, er versuchte, es mit der Zunge aus dem Mund zu stoßen, aber sie zogen es fest an. Banden ihm ein zweites Tuch über die Augen und verknoteten es hinter dem Kopf. Von beiden Seiten griffen sie sich ihn und zerrten ihn fort zum Wagen.

»Hinein da!«

Er sah nichts, aber er roch den Dunst von Pferden, hörte, wie ein Wagenschlag geöffnet wurde und stemmte sich dagegen. Rutschte mit den Schnallenschuhen auf dem glatten Pflaster weg, sie packten ihn am Kragen, von oben wurde er gezogen und von hinten geschoben, er fand kaum die Trittsprossen. Mit einem Ruck fuhr die Kutsche an, und er wurde in die gepolsterte Lehne gedrückt. Keuchte vor Anstrengung, bekam durch den Knebel nur schwer Luft, und nur allmählich beruhigte sich sein Atem.

Was wollten die Strolche von ihm? Lösegeld erpressen, was sonst! Ein betrogener Ehemann hätte sich nämlich nicht die Mühe gemacht, ihn mitzuschleppen, sondern ihm gleich vor Ort eine Abreibung verpassen lassen. Und wo zum Teufel brachten sie ihn hin? Durch die Fenster kam die Nachtluft herein, nicht mehr die dumpfe Brühe der Stadt, sondern der Geruch frisch gemähter Wiesen. Irgendwo aufs Land wahrscheinlich, in eine Scheune oder einen Heuschober. Oder in den Wald!

Sie fuhren schnell, bis man seine Entführung bemerkt hatte, waren sie längst über alle Berge! Und je länger die Fahrt dauerte, desto quälender wurden seine Gedanken. Sein Vater würde zahlen, aber ließen sie ihn dann auch laufen? Wenn er sich darauf verließ, konnte er gleich sein Testament machen! Hektisch nestelte er an den Riemen, aber die Knoten saßen fest.

Es klang und roch immer gleich, sie fuhren über eine holprige Straße zwischen Wiesen, weg von Bologna, weg von der Universität, weg von ... Auf einmal wurde der Klang zurückgeworfen, die Kutsche fuhr nicht mehr über die schlechte Straße, sondern schaukelte nur mehr leicht. Kies knirschte.

»Aussteigen!«

Das waren Fackeln, der Geruch von Pech war unverkennbar, und er spürte die Hitze, als man ihm das Licht vor das Gesicht hielt. Sie fassten ihn an den Armen und zerrten ihn mit, quer über einen Platz oder Hof, eine Tür quietschte in den Angeln, sie marschierten durch einen kühlen Gang, noch eine Tür, der Raum dahinter klang hoch und weit, ihre Schritte hallten. Sie ließen seine Arme los, gaben ihm einen Stoß zwischen die Schulterblätter, und er stolperte ein Stück vorwärts.

Sie waren da, er konnte sie spüren, auch wenn es jetzt vollkommen still war. Viele Menschen, nicht nur seine Entführer, er fühlte ihre Blicke. Angestarrt ohne sehen zu können! Er drückte den Rücken durch und setzte seine arroganteste Miene auf. Es wurde zur Nervenprobe. Er war blind, aber dafür arbeiteten seine anderen Sinne umso präziser, und so lautlos war es gar nicht. Er konnte das Atmen der Leute unterscheiden, das Rascheln von Stoff, wenn sie ihr Gewicht verlagerten. Und er konnte sie riechen. Nur Männer. Von vorne kam Wärme, Holz knisterte, wohl Feuerkörbe.

»Ihr habt tapfer gekämpft.«

Unwillkürlich zuckte er beim unvermittelten Klang der Stimme zusammen.

»Und Ihr dürft stolz sein. Noch keinem Novizen ist es gelungen, einen von uns zu verwunden.«

Novize?

Schritte kamen auf ihn zu, schwere, gemessene von vorne und kraftvolle von der Seite. Jemand nestelte am Knoten seiner Augenbinde, er blinzelte. Der Mann, der ihn vom Tuch befreite, blutete an der Schulter, aber hatte es wohl für unter seiner Würde gehalten, die Wunde zu verbinden. Jetzt zog er ein Messer, durchtrennte die Handfessel und löste ihm auch den Knebel, dann reihte er sich unter die anderen Männer ein. Alle hielten sie Fackeln in der Hand, alle waren sie identisch gekleidet mit schwarzen Kniehosen, schwarzen Röcken und schwarzen Strümpfen. Keine Schnallen an den Schuhen. Bürgerliche. Oder doch nicht, denn alle trugen sie Degen.

»Eure Verwirrung ist zu verstehen, und es spricht für Euch, dass Ihr keine Furcht zeigt. Es bestätigt, dass unsere Wahl richtig war.«

Was heißt, keine Furcht zeigen? Nur sein Stolz hielt ihn aufrecht! Er bemühte sich, dem Mann fest in die Augen zu sehen, aber das war ein Fehler, denn sofort bekam der Blick des Unbekannten etwas Zwingendes, krallte sich an ihm fest, versuchte, ihn zu beugen. Furcht hin oder her, brechen würde ihn niemand! Jetzt war es Ehrensache, diesen Blick auszuhalten! Nach einer Weile ließ ihn der Fremde vom Haken und nickte wohlwollend.

»Wir brauchen Männer mit Rückgrat.«

»Wer seid Ihr?«

»Ah, Geduld zählt wohl nicht zu Euren Stärken, das wurde mir bereits zugetragen.«

»Ihr könnt mir die Frage wohl nicht verdenken.«

»Ungeduldig, trotzig und stolz. Aber Ihr seid auch noch jung. Fünfundzwanzig?«

»Ihr seid mir gegenüber im Vorteil, denn Ihr scheint mich zu kennen, während ich keine Ahnung habe, wer oder was Ihr seid.«

»Wir sind die Chance Eures Lebens.«

»Aber gewiss doch!«

»Ihr könnt natürlich auch so weitermachen wie bisher«, spottete der Mann vor ihm. Er hatte Krähenfüße an den Augenwinkeln, eine wettergegerbte Haut und ein energisches Kinn. »Das Wild in Euren Wäldern jagen, und wenn Euch nach Nervenkitzel zumute ist, setzt Ihr hohe Summen am Spieltisch. Auch im Landadel finden sich recht passable Frauen, vielleicht sind sie sogar ein Duell wert, und Ihr könnt gelegentlich Eure Klinge mit einem Rivalen kreuzen. Zum Glück habt Ihr die Rechte studiert, denn einst werdet Ihr mit dem Titel auch die Verantwortung erben und über Eure Bauern Recht sprechen. Ihre kleinlichen Streitereien werden Euer gesamtes Geschick verlangen.«

»Was versteht Ihr schon vom Leben eines Landesherrn!«

»Ihr habt Recht, ich vergaß die Gespräche mit Eurem Verwalter. Rousseau und Montesquieu, Hume und Smith werden dabei bestimmt eine tragende Rolle spielen«, bohrte er in der Wunde. »Eure Beschäftigung mit Philosophie ist Euch dabei von unschätzbarem Wert. – Ihr wisst doch selbst, dass Euch ein beschauliches Leben fernab der gebildeten Zirkel und Städte nicht reicht, dass Ihr an die großen Höfe gehört! Verschwendet nicht Eure Talente!«

»Und was sollte ich Eurer Meinung nach an diesen Höfen tun?« Der Mann hatte gut reden! »Hofdamen verführen, jahrelang intrigieren, damit ich – vielleicht – einmal der Handlanger eines Ministers werde?«

»Warum so bescheiden? Ihr könntet Fürsten beeinflussen. Könige!«

»Ich schätze es nicht, wenn man sich über mich lustig macht.«

»Wer sagt Euch, dass ich das tue? Wir haben Euch beobachtet, Ihr habt die Gabe, Menschen zu verführen und zu lenken. Noch handelt Ihr nach Euren Launen, aber unter unserer Anleitung könnt Ihr zu einem Meister der Manipulation werden. Wir lehren Euch die Seelenkunde, die raffiniertesten Hofmänner werden wie Anfänger neben Euch stehen, während Ihr die Fäden zieht. Keiner kann sich Eurem Einfluss entziehen, Kardinäle, Minister, Herrscher hören auf Euch! Und Ihr werdet in Versailles ebenso willkommen sein wie in Wien oder Berlin!«

Er wusste, dass seine Augen leuchteten, dennoch blieb er auf der Hut. »Ihr spracht von Furchtlosigkeit und Kampf, Ihr erwartet mehr von mir als Intrige.«

Der Ältere nickte anerkennend. »Ich weiß, dass Euch diese Macht lockt, und doch verliert Ihr nicht sofort den Kopf, wenn ich sie Euch anbiete. Das gefällt mir, es ist wichtig, um Eure Aufgabe erfüllen zu können. Ihr sollt unserer Bruderschaft dienen, sie gegen Bedrohung von außen schützen und ihren Einfluss vermehren. Durch Intrige, Waffengewalt und Spionage.«

»Was bringt Euch auf den Gedanken, dass ausgerechnet ich mich dazu eigne?«

»Dass Ihr ein Draufgänger seid, aber Euren Verstand nicht ausschaltet. Dass Ihr als Aristokrat Zugang zu den höchsten Kreisen habt und keiner unter Eurer kultivierten Maske einen gefährlichen Kämpfer vermutet. Ihr fechtet schon jetzt hervorragend, wundert Ihr Euch nicht, dass unsere Männer Euch dennoch überwältigen konnten? Das muss nicht so bleiben. Ihr erhaltet die besten Lehrer, Fechtmeister, von denen Ihr nicht einmal zu träumen wagt, werdet in allen Waffen unterwiesen, lernt, mit der bloßen Hand zu töten. Die Kunst der Verkleidung und Täuschung, das Abfassen und Entschlüsseln geheimer Botschaften, das Lesen der winzigsten Spur, all das werdet Ihr beherrschen. Euer Verstand wird sich nicht in spitzfindigem Wortwitz erschöpfen, ihr werdet Pläne schmieden, taktieren. Wir bilden Euch zu einem perfekten Spion aus.«

»Und der Preis?«

»Verschwiegenheit, Treue gegenüber der Gemeinschaft und absoluter Gehorsam.«

»Vergesst es!«

»Ihr urteilt voreilig.«

»Ich lasse mich nicht zum Werkzeug degradieren.«

»Dann steht es Euch frei, zu gehen.«

Ja sicher, nachdem er die Gesichter der anderen gesehen hatte! Die würden ihn doch niemals am Leben lassen, auch ohne Seelenkunde verstand er den Blick des Alten zu deuten! »Was meint Ihr mit absolutem Gehorsam?«

»Ihr werdet Eure Aufträge nicht hinterfragen, sondern gewissenhaft ausführen.«

»Und wer bestimmt über diese Aufträge?«

»Die Hierarchie in unserem Bund richtet sich nach Fähigkeiten und Leistung. Heute seid Ihr Novize, doch Ihr könntet es bis zum Meister bringen.«

»Und wie lange wird das dauern?«

»Ewig, wenn Ihr Eure Ungeduld nicht zähmt!«, zürnte der Alte.

»Was ist das für ein Bund?«

»Das erfahrt Ihr zur gegebenen Zeit.«

»Wie kann ich eine Wahl treffen, wenn ich nicht einmal weiß, für wen ich spionieren soll!«

»Wir bieten Euch viel, und wir bieten es nicht jedem. Und vor allem bieten wir es Euch nur ein einziges Mal. Jeder von uns traf diese Entscheidung blind, Vertrauen ist die erste Prüfung. Entscheidet Euch, wollt Ihr einer von uns sein?«

Entscheiden? Da gab es nichts zu entscheiden! Entweder er spielte mit, oder man würde seine Leiche finden. Wenn überhaupt. Doch lange sollten sie nicht über ihn bestimmen, er würde Karriere in diesem seltsamen Klub machen, schneller, als die es sich träumen ließen! Meister? Großmeister würde er werden, es bis an die Spitze schaffen. Und dann diktierte er die Regeln!

»Ich verlasse mich darauf, dass Ihr Wort haltet!«

»Das dürft Ihr. Lasst uns mit dem Ritual beginnen!«

1

Ein deutsches Duodezfürstentum, 1785

Kerzen erleuchteten den Salon, und das Geschwätz der Gäste füllte bereits den Raum, als Sondheim ihn betrat. Schöngeistige Debatten, als ob die ihn interessierten! Zeitvertreib für Weiber und Schwächlinge. Er war nur aus einem einzigen Grund hier, und dieser Grund war Woche für Woche derselbe: Solange Rüdiger von Ressau Frau von Meyn seine Ehre erwies, war Sondheim gezwungen, das Gleiche zu tun. Schon deshalb, weil hier die Schranken zwischen Hof und gebildetem Bürgertum fielen, und der Salon der Meyn einer der wenigen Orte war, wo sich informelle Gespräche zwischen den Ständen führen ließen. Und auch, wenn er das Bürgertum hasste, hasste er es nicht tief genug, um Ressau das Feld kampflos zu überlassen.

»Herzog!« Schon hatte die Meyn ihn erspäht und rauschte auf ihn zu. Sie gefiel sich als Mäzenin, und beim Gedanken, welche ihrer Entdeckungen er nun wieder feiern sollte, hätte er ihr am liebsten den Hals umgedreht. Während er ihre Floskeln über sich ergehen ließ, musterte er ungeniert die Anwesenden. Als Erster stach ihm Ressau ins Auge, groß und hager wie er war, vor allem aber, weil man die rote Soutane unmöglich übersehen konnte. Kardinal und Machtmensch, sein Einfluss wuchs unaufhaltsam! Ressau lachte sein tiefes, gutturales Lachen und klopfte seinem Nachbarn überschwänglich auf die Schulter. Wie immer war er umgeben von seiner Clique, von reichen Bürgern, Ministern und natürlich von schönen Frauen. Und nichts, was der Kardinal tat, geschah aus Zufall, welche Intrige brütete er eben wieder aus?

Oberst von Meyn verstellte ihm den Blick auf den Kardinal, dämlich kichernd tänzelte er um die Staa herum, fächelte ihr Luft zu und ergoss sich in allerlei Albernheiten. Seine Frau schien es nicht zu bemerken, andererseits wusste jeder, dass der Oberst auch nicht nach ihren Künstlern fragte. Sollte er das Fräulein ruhig haben, nur schade, dass Sondheim sein Gesicht nicht sehen konnte, nach der Liebesnacht. Schon längst hatte er selber die Staa besessen, und sie lohnte die Mühe keineswegs, die Meyn in sie investierte. Apropos Liebesnacht, die junge Korff wurde allmählich fällig. Dort drüben, inmitten des hellen Gelächters, scherzte sie mit ihren Freundinnen, ebensolchen unbedarften Gänsen wie sie. Wie ihre Locken jedes Mal flogen, wenn sie beim Lachen den Kopf in den Nacken warf! Das würde er ihr noch austreiben, wenn er mit ihr fertig war, gab es keine unschuldigen Gesten mehr.

Probleme beim anderen Geschlecht kannte er nicht. Seine Züge waren zwar hart, und sein athletischer Körperbau unterstrich diese Härte noch, aber mit vollem blonden Haar und eisblauen Augen war er nicht unattraktiv. Er strahlte Tatkraft und Intelligenz aus, und um seinen Mund lag stets ein Ausdruck von Entschlossenheit. Es war seine Macht, die ihm Frauen verfügbar machte. Manche suchten die Gefahr, andere sehnten sich nach Stärke und Willenskraft, am liebsten waren ihm jedoch die, die einfach nur die Folgen ihrer Weigerung fürchteten.

»Wird der Tod des Prinzen Auswirkungen auf unsere Außenpolitik haben?«

Verdammt! Er hasste es, hinterrücks angesprochen zu werden! »Molden, müsst Ihr Euch immer so anschleichen?!«, funkelte er den Kaufmann an.

»Verzeiht, Herzog!«, entschuldigte das Fuchsgesicht sich der Form halber, aber der Tadel berührte es sichtlich nicht. Ganz im Gegenteil, der Kaufmann beharrte auf seiner Frage: »Prinz Leopold ist bereits seit zwei Wochen tot. Haben die Wittelsbacher schon etwas unternommen?«

Leopolds Tod. Nicht einmal Sondheim hätte gedacht, dass die Gesundheit des Prinzen ernsthaft bedroht war. Noch am Morgen war Leopold mit seiner Mätresse über die Fluren gesprengt, hatte die Mittagstafel ausgesprochen munter verlassen und nach dem Tee plötzlich über Fieber und Gliederschmerzen geklagt. Und dann war es sehr schnell gegangen, nicht einmal mit einem Priester hatte er mehr sprechen können, und bald munkelte man hinter vorgehaltener Hand von Gift. Das war wiederum ein gefundenes Fressen für die Dienerschaft, die gab die Sensation an die Hoflieferanten weiter, über die die Nachricht an die Marktplätze gelangte und von dort in die Küchen der Bürger. Auf diese Weise hatte natürlich auch Molden von dem Gerücht erfahren. Dem Kaufmann war der Prinz völlig gleichgültig, für ihn war nur erheblich, ob die Wittelsbacher militärische Maßnahmen ergriffen. Das Chaos, das der Siebenjährige Krieg ausgelöst hatte, war den meisten noch in guter Erinnerung. Ein Chaos, von dem ein gewiefter Händler durchaus profitieren konnte.

Moldens Geschäfte gingen Sondheim nichts an. Sein Interesse galt der Macht, und da die zu einem wesentlichen Teil auf Geheimpolitik beruhte, dachte er gar nicht daran, sein Wissen zu teilen. Leopolds Tod bedeutete keine Katastrophe, er war nur ärgerlich, denn Sondheims ausgeklügelt geknüpftes Netz hatte dadurch einen Riss bekommen. Der vergnügungssüchtige Prinz war nämlich leicht zufriedenzustellen gewesen, es war so einfach, seinen Wünschen nach Abwechslung dienlich zu sein, überhaupt seit Sondheim ihm seine schöne Mätresse zugeführt hatte. Die Wittelsbacher wussten selbstverständlich, wer ihren Spross bei Laune hielt, und der Lohn waren ausgezeichnete Beziehungen zu diesem wichtigen Geschlecht.

Das alles brauchte Molden jedoch nicht zu wissen. »Was interessieren mich die Wittelsbacher?«, brummte Sondheim.

Der Kaufmann gab nicht auf: »Und was gedenkt der Fürst jetzt zu tun?«

»Die Politik des Fürsten …«, setzte der Herzog gerade zu einer nichtssagenden Tirade an, als plötzlich die anderen Gespräche verstummten. Die Luft knisterte auf einmal, und eine eigentümliche Spannung lag im Raum, die Blicke wanderten allesamt zur Tür. Und Sondheim stand mit dem Rücken zum Eingang – ein Fauxpas, der ihm bisher noch nie passierte!

Über dem Kamin hing ein Spiegel, durch den warf er nun einen Blick, ohne sich zu rühren. Fehlte noch, dass er sich für irgendwen umdrehte! Als Erstes sah er die Augen. Dunkelblaue, unerträglich magnetische Augen, die ihn unmittelbar ansahen. Was zum Teufel …?! Jetzt wandte er sich doch um, bedächtig natürlich und so herablassend er konnte.

Aufgeregt tuschelten die Korff und ihre Freundinnen, und Oberst von Meyn war sofort bei der Staa abgeschrieben. Mit solch einem Gesicht, glänzendem, tiefschwarzem Haar und der schlanken, hochgewachsenen Statur konnte Meyn einfach nicht konkurrieren. Weder die Statur noch diese Augen wollten zur sichtlich südländischen Herkunft des Fremden passen, sehr wohl aber seine viel zu erlesene Kleidung. Der dunkelblaue Frack und die silberfarbene Brokatweste waren nicht nur von perfektem Schnitt, sondern auch aus einem Stoff, der das Jahresgehalt eines Sekretärs überstieg.

Unaufgefordert und mit einem Selbstbewusstsein, das an Frechheit grenzte, trat der Fremde in die Mitte des Raumes. Der feste, sichere Schritt, die aufrechte Haltung und der geschmeidige Gang waren ganz offensichtlich das Ergebnis höfischer Erziehung, ebenso wie die Arroganz, die der Schuft zur Schau stellte. Sondheim musste diesen unverschämten Kerl in seine Schranken weisen, sofort und auf der Stelle! Auch er setzte sich also in Bewegung, bis nur mehr Armeslänge ihn von dem Kerl trennte, und baute sich mit herrischer Miene vor ihm auf. Doch was war …? So ein Hundsfott! Der Fremde hatte seinen Blick keine Sekunde lang losgelassen und verzog die Mundwinkel jetzt zu einem ironischen Lächeln. Das war die Höhe, der hielt ihm nicht nur stand, der hatte doch tatsächlich die Stirn, ihn zu verspotten!

Lauernd beobachte sie der Kardinal, und vor dem durfte sich Sondheim erst recht keine Blöße geben! Er setzte zu einer scharfen Zurechtweisung an, doch da folgte der nächste Affront: Der Fremde ließ ihn einfach stehen! Wandte sich ab und mit einer galanten Verbeugung der Frau von Meyn zu: »Verzeiht mein plötzliches Eindringen, Madame. Doch ich bin erst heute in Eurer Stadt angekommen und hörte, dass dieser Abend bei Euch der Kunst und der Philosophie gewidmet ist. Zwei Gebiete, für die ich die größte Anteilnahme hege.«

Kunst und Philosophie! Schon schmolz die gezierte Gans dahin. Als ob auch nur eine Silbe davon der Wahrheit entsprach!

»Ein Verehrer der Kunst ist mir immer lieb«, reichte sie dem Hundesohn huldvoll die Hand zum Kuss. »Dann seid Ihr mir doppelt willkommen.«

»Riccardo Visconti Marchese della Motta.«

Visconti. Hm. Marchese della Motta. Den Namen musste man sich merken.

»Kennt Ihr den Mann?« Molden war wieder an die Seite des Herzogs getreten, kaum dass der Italiener sich Frau von Meyn angeschlossen hatte.

»Ihr habt doch seinen Namen gehört.«

»Ein Italiener, na schön. Und was macht er hier in Deutschland?«

»Ich habe ebenso wenig Ahnung wie Ihr«, knurrte Sondheim wütend.

»Wenn er aus Italien kommt, dürfte er weit herumgekommen sein.«

»Ich bezweifle, dass er Euch anderes als zuverlässige Auskünfte über den Zustand der Straßen und die Annehmlichkeit der Herbergen geben kann«, versuchte Sondheim die Bedeutung dieses Mistkerls herunterzuspielen. »Er scheint an der Philosophie und an Liebeshändeln weit eher interessiert zu sein als an politischen oder wirtschaftlichen Zusammenhängen.« Abfällig nickte er in Richtung des Sofas, auf dem Frau von Meyn mit zwei anderen Damen Platz genommen hatte. Einige Frauen hatten sich Stühle herbeibringen lassen, im Mittelpunkt der Gruppe stand der aktuelle Günstling der Gastgeberin, ein Maler, in eine Unterhaltung mit dem Marchese verwickelt, die der jedoch unter Einbeziehung der Zuhörerinnen zu führen verstand. Selbst etliche Herren schlossen sich der kunstsinnigen Runde an.

Allmählich glätteten sich die Wogen wieder, und gruppenweise wurden die unterschiedlichsten Gespräche fortgesetzt, als hätte es keine Störung gegeben. Sondheim aber verspürte keine Lust mehr, Moldens Fragen auszuweichen. Überhaupt lohnte es kaum, länger zu bleiben, an diesem Abend hatte er wohl die wichtigste Neuigkeit erfahren, und selbst der Kardinal rüstete bereits zum Aufbruch. Oder sollte Sondheim vielleicht doch ... Er warf einen Blick auf Fräulein von Korff. Nein, der Marchese hatte ihm gründlich die Laune verdorben. Auch das sollte er ihm noch büßen.

In seinem Palais angekommen, würdigte Sondheim niemanden eines Blickes und setzte sich unverzüglich an den Schreibtisch. Wo war dieser Marchese zuletzt gewesen? Sondheim hatte an allen großen Höfen ebenso wie an den kleinen Residenzen seine Spitzel, irgendeiner von ihnen würde ihm die nötigen Informationen über della Motta schon zu verschaffen wissen. Eine Stunde lang schrieb er ohne Unterbrechung, Brief um Brief, faltete, siegelte, bis ein ansehnlicher Stapel vor ihm lag. Nun erst rief er nach Klinger. Je eher die Kuriere sich auf den Weg machten, desto besser, wozu bis zum nächsten Morgen warten? Der Sekretär präsentierte ihm seinerseits ein Billett und zog sich mit der Post zurück.

Das Schreiben wies keinen Hinweis auf den Absender auf. Ein unbekanntes Siegel, das der Herzog eher automatisch als neugierig erbrach. Die Nachricht bestand nur aus zwei Zeilen: ›Hütet Euch vor dem Marchese! Ein Freund.‹

Zornig fuhr er in die Höhe. Trieb denn heute jeder seinen Spott mit ihm? Hielt man ihn für einen Stümper, der nicht in der Lage war, einen Gegner zu erkennen? Aufgebracht riss er die Tür auf und fuhr Klinger an: »Wer hat das abgegeben?«

»Ich weiß nicht, Durchlaucht. Es wurde wohl vom Bedienten am Tor entgegengenommen. Soll ich ihn kommen lassen?«

»Was denkt Ihr wohl? Natürlich sollt Ihr!« Er ging wütend auf und ab. Nahm nochmals die Nachricht zur Hand und prüfte nun das Siegel genauer. »Eine Schlange. Habt Ihr schon einmal dieses Petschaft gesehen?«

Der Sekretär besah es eingehend, reichte dem Herzog kopfschüttelnd das Billett wieder: »Nein, Durchlaucht, ich bedaure. Obwohl ...«

Sondheim half mit einer ungeduldigen Geste nach.

»... obwohl es mir nicht nach einem Adelswappen oder einem Kaufmannssiegel aussieht.«

»Das sehe ich selbst. Was noch, heraus mit der Sprache!«

»Es gibt Gerüchte. – Über die Schlange«, beeilte sich Klinger, dem Wutausbruch zuvorzukommen. »Man redet von einem Geheimbund, dessen Zeichen die Schlange ist.«

»Und was soll das für ein Bund sein? Welche Ziele verfolgt er?«

»Das kann ich Euch leider noch nicht sagen. – Ich habe selber erst heute von ihm gehört«, haspelte er schnell hervor, bevor Sondheim aufbrausen konnte. »Am Marktplatz wurde darüber gesprochen, irgendein Bauer hat ihn im Zusammenhang mit dem Tod des Prinzen erwähnt.«

Sofort läuteten bei Sondheim sämtliche Alarmglocken. »Hat er gesagt, dass dieser Bund hinter Leopolds Tod steckt?«

»Nein. Er sagte: ›Ihr werdet schon sehen, bald kümmern sich die Brüder der Schlange um die Angelegenheit.‹ Aber keiner schien ihn ernst zu nehmen.«

»Ich muss diesen Mann sprechen, schafft ihn mir morgen her! Wo bleibt denn nun wieder der Pförtner?«

Die Befragung des Torpostens brachte auch nicht mehr Licht in die Sache.

»Wer hat Ihm dieses Billett gegeben?«

»Ein Reiter. Ich hab’ ihn nicht gut seh’n können, weil er den Hut tief ins Gesicht gezogen hat.«

Sondheim schnaubte unwillig. »Wie war er gekleidet?«

»Wohlhabend. Hohe Stiefel, dunkle Hose, dunkler Frack und Dreispitz. Guter Stoff, aber das Pferd war schlecht. Ein Fuchs, hat eher nach einem Kutschpferd ausgesehen als nach Reittier.«

»Hat Er sonst noch etwas bemerkt? Die Haarfarbe vielleicht?«

»Ich glaub’, sie waren dunkel, sonst hätten sie sich ja vom Frack abgehoben, oder? Aber an die Statur erinner’ ich mich. Der Herr ist so groß wie ich gewesen, schlank, aber nicht dünn. Und er hat keinen Degen gehabt.«

»Also ein Bürgerlicher.«

»Mit Verlaub, Durchlaucht, vielleicht auch ein Adliger, der für einen Bürgerlichen gehalten werden will.«

»Sprach der Fremde mit Ihm?«

»Kein Wort.«

»Würde Er ihn wieder erkennen?«

»Ich glaub’ nicht, Durchlaucht.«

»Er kann wieder an seinen Posten gehen.«

Sondheim marschierte energisch im Zimmer auf und ab. Erst der Marchese und dann das! Es konnte nicht angehen, dass ein Geheimbund in der Residenz tätig wurde, und er keine Ahnung von dessen Treiben hatte! Dass das Billett mit »Ein Freund« gezeichnet war, mochte genauso gut eine Finte sein, andererseits konnte der Unbekannte nicht wissen, dass er an diesem Abend mit dem Italiener aneinander geraten war. Selbst wenn die Warnung nicht wohlgemeint war, sollte sie zumindest della Motta schaden. Und im Moment war ihm jeder recht, der gegen den Marchese war. Dass der Überbringer des Briefes aufzufinden wäre, bezweifelte er allerdings. »Ich will eine Liste von allen Personen, die in den letzten drei Tagen in der Residenz angekommen sind«, blaffte er trotzdem. Und dann fiel ihm noch etwas ein: Klinger hatte noch vor ihm von diesem Geheimbund gewusst. Möglicherweise ... Er riss das Billett vom Schreibtisch und hielt es dem Sekretär abermals unter die Nase, und diesmal ließ er ihn auch den Text lesen. »Was wisst Ihr über den Marchese?«

»Er gilt als Spion, als einer der besten. Obwohl das natürlich nicht bewiesen ist. Dass er Spion ist, meine ich. So um die Vierzig. Norditaliener angeblich. Aber er hält sich so gut wie nie auf seinen Gütern auf, sondern reist quer durch Europa, taucht an allen Zentren der Macht auf und verschwindet so plötzlich, wie er gekommen ist«, ratterte Klinger herunter. »Er ist äußerst gebildet, spricht mehrere Sprachen fließend, selbstverständlich Französisch, aber auch Englisch, Russisch und Deutsch. Auch alte Sprachen, Latein, Griechisch, und manche munkeln sogar Hebräisch. Meist sucht er gelehrte oder kunstsinnige Gespräche, aber man sagt, dass auch die Fürsten seinem Charme erliegen.«

»Für wen spioniert er?«

»Darüber gehen die Meinungen auseinander, die einen behaupten, dass er im Dienst des französischen Königs steht, die anderen denken an den österreichischen Hof, den Zaren oder die Preußen.«

»Hat er politische Ambitionen?«

»Keine offenkundigen. Es ist schwer zu sagen, mit wem er sympathisiert, er gibt sich weder konservativ, noch republikanisch. Ganz im Gegenteil, er soll den Eindruck erwecken, dass er der Politik gegenüber völlig gleichgültig ist, wenn, dann betrachtet er sie als philosophische Spielwiese.«

»Wie sieht es mit der Religion aus? Als Italiener ist er wohl Katholik?«

»Das muss man annehmen. Wahrscheinlich von Jesuiten erzogen.«

»Das wird den Kardinal freuen. Ist er fromm?«

»Davon weiß ich nichts. Allerdings soll er auch mit Freidenkern in Kontakt stehen, vielleicht ist er sogar Freimaurer.«

»Was haltet Ihr von seiner Anwesenheit hier?«

»Nun, unter normalen Umständen hätte sie wohl keine Bedeutung. Aber jetzt, wo der Prinz tot ist ... Es ist doch ein merkwürdiger Zufall, dass er gerade jetzt hier auftaucht. Und dass Durchlaucht vor ihm gewarnt werden.«

»Ihr sagt es. Lasst feststellen, seit wann er sich in der Residenz befindet. Und sorgt dafür, dass er beobachtet wird! Ich muss vor allem wissen, wie er mit dem Kardinal verkehrt. Ein katholischer Spion dürfte dem doch wie gerufen kommen.«

»Sehr wohl, ich werde das Nötige veranlassen.«

»Und, Klinger, ich will alles über ihn wissen. Mit wem er spricht, was er denkt, was er den ganzen Tag treibt. Fangt seine Korrespondenz ab, schleust einen Spion unter seine Bedienten ein. Ich muss in dem Mann lesen können, wie in einem offenen Buch. Und am allermeisten interessieren mich seine Schwächen.«

»Ich habe verstanden, wenn er Schwächen hat, werden wir sie entdecken.«

»Jeder Mensch hat Schwächen, und am gefährlichsten sind die, die man sich nicht eingesteht. Über diese spezielle Sorte muss ich Bescheid wissen. Ich will diesen Schurken da packen, wo er es am allerwenigsten vermutet.«

»Ich werde mir Mühe geben, aber es könnte eine Weile dauern. Für die Zwischenzeit empfehle ich Euer Gnaden, sich auf die Blöße zu konzentrieren, die der Marchese nicht einmal zu verbergen sucht. Frauen. Er ist galant, aber äußerst wählerisch.«

»Welche Eigenschaften müsste eine Frau haben, die ihn reizen kann?«

»Vor allem müsste sie kultiviert sein. Ich denke nicht, dass er sich mit Bürgermädchen einlässt, zumindest nicht auf Dauer. Schönheit allein interessiert ihn nicht, um ihn zu fesseln braucht es Raffinesse. Er will gleichzeitig gefallen und erobern, eine Frau, die ihn verführt, darf ihn das niemals merken lassen.«

Woher mochte Klinger nur all diese Informationen haben? Für den Moment hatte der Herzog genug erfahren und konnte den Sekretär entlassen.

Es würde etliche Tage dauern, bis die ersten Nachrichten über della Motta eintrafen, aber es widerstrebte Sondheim, dass er dem Gegner gegenüber zum Nichtstun verurteilt sein sollte. Er musste in die Offensive gehen, und dazu brauchte er Verbündete. Doch wer war dem Italiener gewachsen? Der Kardinal sicher, aber der kam nicht in Frage. War es nicht sogar denkbar, dass della Motta gar nicht im Auftrag eines Herrschers, sondern der Kirche hier war? Klinger vermutete eine jesuitische Erziehung, vielleicht war der Marchese ja ein Spion des Papstes. Dann steckte er mit dem Kardinal unter einer Decke, versorgte ihn mit Informationen von außen oder sollte ihm helfen, die Intrige innerhalb der Hofgemeinschaft voranzutreiben.

Der Überbringer der Warnung wäre kein schlechter Kandidat für ein Komplott gegen den Marchese. Er schien eine Rechnung mit ihm offen zu haben und hatte sichtlich selber Anlagen zum Spion. Wenn es dem Herzog doch gelänge, diesen geheimnisvollen Mann zu finden! Dann konnte er Feuer mit Feuer bekämpfen.

Aber Klinger hatte auch von einer offenkundigen Schwäche gesprochen. Sollte Sondheim vielleicht eine Frau auf den Feind ansetzen? Keine gewöhnliche Frau natürlich, sondern eine, die es verstand, die Gedanken eines Mannes ernsthaft zu beschäftigen. Im mindesten Fall wäre della Motta durch sein galantes Abenteuer so in Anspruch genommen, dass er seine Zeit mehr der Dame als der Intrige widmete. Und wenn sie es geschickt anstellte, würde sie ihn so fesseln, dass er sogar in Versuchung geriet, sie zu seiner Vertrauten zu machen. Die Mätresse des verstorbenen Prinzen wäre ein perfekter Köder gewesen, aber leider war nur zu bekannt, dass die Köchlin zu Sondheims Partei zählte.

Sondheim ging in Gedanken alle schönen Frauen durch, schied die einfältigen unter ihnen sofort aus, wog körperliche Attraktivität gegen Bildung und Kultiviertheit ab. Und natürlich musste er die betreffende Person in der Hand haben. Es würde nicht schwer fallen, eine Frau zu finden, die bereit war, mit dem schmucken Italiener anzubinden. Doch wie konnte er verhindern, dass sich sein Köder in den Feind verliebte und zu ihm überlief? Von wem kannte er Geheimnisse, die solch einen Verrat verhinderten, wer war erpressbar?

Bald stand ihm seine Favoritin klar vor Augen, nun, da die Entscheidung gefallen war, war er beinahe vergnügt. Della Motta würde seine Herausforderung noch bereuen, denn er, Albrecht Herzog von Sondheim, war ein Gegner, den niemand unterschätzen durfte. Und schon gar nicht ein dahergelaufener Bastard wie dieser Marchese!

2

Pompös setzte die Orgel ein und überflutete die Kathedrale mit feierlichen Akkorden. Della Motta ließ sich von den Tönen tragen, atmete sie ein, trank sie förmlich. Wie lange hatte er nicht mehr solch ein herrliches Spiel gehört! Für einen Moment überließ er sich der Gewalt der Musik und vergaß, warum er gekommen war. In einer langen Reihe zogen die Ministranten an ihm vorüber, dann die Priester in ihren langen Gewändern und schließlich der Kardinal. Sein Messgewand schleppte über den Boden, er trug die Mitra wie eine Krone, die breiten Bänder fielen auf seinen Rücken wie ein Hermelinmantel. Auch ohne den kirchlichen Pomp war er eine stattliche Erscheinung, aber mit ihm machte er einen überwältigenden Eindruck. Nur am anthrazitgrauen Haar sah man ihm seine siebenundfünfzig Jahre an, er ging aufrecht und mit einer Spannkraft, die ihn um mindestens zehn Jahre jünger machte. Feierlich schwenkte er das Weihrauchfass und hüllte den Altar in den wohlriechenden Rauch, dann schwenkte er das Fass dreimal in Richtung Gemeinde und überreichte es dem neben ihm stehenden Priester als gehöre es zum Kronschatz.

»In nomine patris, et filii, et spiritus sancti!«, führte er die Hand in einer erhabenen und ausladenden Geste.

»Amen!« kam es von Priestern und Gemeinde wie aus einem Mund, und gleichzeitig mit den anderen vollendete della Motta das Kreuzzeichen. Wenn er katholische Messen hörte, fühlte er sich zu Hause, kein Vergleich mit den Zeremonien anderer Konfessionen! Die der Orthodoxen vielleicht ausgenommen, auch dort richtete sich nichts an den Verstand sondern war nur sinnliches Erlebnis. Natürlich hätte er den lateinischen Worten folgen können, die der Kardinal nun rezitierte, schon die Jesuiten hatten ihm die alte Sprache eingetrichtert und er las immer noch Vergil und Horaz. Lieber aber versank er in die Betrachtung der Altarbilder und lauschte dem Chor, sog den Geruch des Weihrauchs ein, den Duft des Mystischen! In schweren Schwaden hing er in der Luft und verlieh dem Dom und allen Anwesenden ein weiches, nebuloses Aussehen.

Die vornehme Gesellschaft hatte sich zum Hochamt eingefunden, selbst der Hof war zu Allerheiligen erschienen. In der ersten Bank saßen der alte Fürst neben seiner Gemahlin, daneben die beiden Söhne und dahinter die Töchter. Die jüngste trug Trauerkleidung, das musste Sophie sein. Das Schwarz wirkte unpassend an ihr, sie war fast noch ein Mädchen. Da war wohl nicht nur die Mätresse zwischen ihr und dem wesentlich älteren Leopold gestanden.

Auch diese Dame war anwesend, es war für della Motta leicht, sie zu finden. Berückend schön, höchst sinnlich in ihrem dunklen Gewand. Aber düster. Das wäre er an ihrer Stelle auch. Wie viele Mätressen wurden verbannt, sobald sie die Gunst ihres Liebhabers verloren! Und wenn der Geliebte tot war, war ihre Zeit ohnehin abgelaufen. Andererseits hatte sie sich als Gefährtin des ausgesprochen unpolitischen Leopold kaum mächtige Feinde machen können, und wenn nicht Sophie auf ihrer Entfernung vom Hof bestand, hätte sie durchaus Chancen, ihr gewohntes Leben weiterzuführen. Hinter der ernsten Fassade witterte della Motta eine lebenslustige Frau, und mit ihrem Aussehen fand sie bestimmt leicht einen neuen Galan. Im Augenblick war ihre Trauer vielleicht aufrichtig, von langer Dauer war sie gewiss nicht.

Und da war natürlich der Herzog, in nächster Nähe zur Fürstenfamilie. War es klug gewesen, ihn herauszufordern, den Ersten Minister, Vertrauten des Fürsten? Solch eine Stellung nahm man nicht aus Zufall ein, Sondheim war machtgierig, skrupellos und intelligent, solch einen Mann machte man sich nicht frühzeitig zum Gegner! Gleich beim Eintreten in den Salon hatte er Sondheim erkannt, die Miniatur wurde dem Herzog äußerst gerecht. Und trotzdem ließ er sich durch ihn provozieren. Er musste endlich seinen verdammten Hochmut in den Griff bekommen!

In die Menge kam Bewegung, trat man schon zur Kommunion an den Altar? Er kniete vor dem Kardinal nieder und empfing den Leib Christi. Und fühlte einen bohrenden Blick im Rücken, jemand beobachtete ihn scharf. Der Herzog natürlich, Ressau war sein wichtigster Rivale und Sondheim wollte etwas über ihre Beziehung zueinander herausfinden. Der Gottesdienst ging zu Ende, der Kardinal schritt noch einmal den Mittelgang ab, sprengte Weihwasser mit kräftigen Bewegungen, erst nach links, dann nach rechts. Hob beide Arme zum Segen. Triumphales Orgelgetose und im Triumph verließ er den Dom.

Della Motta hatte keine Eile aus der Kirche zu kommen sondern beobachtete gelassen die Menge. Noch zwischen den Säulen bemühten sich zwei Kavaliere um dieselbe Hofdame, andere Aristokraten unterhielten sich bereits über die Jagd oder das Kartenspiel. Die bigotte Fraktion des Hofes behielt ihr würdevolles Gesicht immer noch bei und tauchte die Finger ins Weihwasserbecken. Diese Leute zogen gewiss die Messe in der Privatkapelle vor, und nur der hohe Feiertag hatte sie genötigt, sich unters Volk zu mischen.

Nach der weihevoll düsteren Kirche war die Sonne so grell, dass della Motta im ersten Moment blinzeln musste, als er ins Freie trat. Auf dem Kirchenplatz herrschte Feststimmung, die Bürger machten dem Fürsten und seiner Familie zwar artig ihre Aufwartung, konnten es aber in Wahrheit kaum erwarten, nach Erledigung dieser Pflicht Freunde und Nachbarn zu treffen. Ehrbare Frauen standen in Gruppen beisammen, während Mägde auf die herumtollenden Kinder aufpassten. Die Männer fanden sich in angeregten Gesprächen zusammen, Jünglinge machten den Mädchen schöne Augen. Einige adlige Herren stellten zwar hübschen Bürgerstöchtern nach, stets unter dem argwöhnischen Blick der Väter dieser Mädchen, doch anders als im Salon blieb hier der Hof unter sich.

Sein Blick fiel auf die Frau von Meyn, schon immer hatte er den leichtesten Zugang zum Hof über die Damenwelt gefunden. Auch diesmal dauerte es nicht lange, bis er eine Einladung zur Mittagstafel erhielt, und gerade wollte er zu seiner Kutsche gehen, als ihm ein sommersprossiger Junge in den Weg trat. Wo hatte er dieses Gesicht schon einmal gesehen? Richtig, einer der Ministranten hielt ihm das Billett entgegen. Das ging ja schneller als erwartet!

Zum sicher zehnten Mal sah der Kardinal nach der Uhr auf der Konsole, die Minuten wollten einfach nicht vergehen. Zu lesen hatte er längst aufgegeben und für Korrespondenz hatte er erst recht keinen Kopf, er stand auf und trat ans Fenster. Keine der Kutschen dort unten hielt vor dem erzbischöflichen Palais, alle brachten sie ihre Insassen zu irgendwelchen anderen Gesellschaften. Und es war ohnehin noch zu früh, der Marchese konnte noch gar nicht hier sein. Unruhig schritt Ressau auf und ab. Was sollte diese Nervosität! Er war nach dem Fürsten der mächtigste Mann bei Hof und sorgte sich wegen der Teestunde mit einem Fremden?!

Nun ja, der zweitmächtigste, räumte er ein, vielleicht hatte Sondheim noch ein wenig mehr Einfluss, aber das sollte sich bald ändern. Der Fürst hatte heute nicht gut ausgesehen, von Tag zu Tag verfiel er mehr, und wenn er die Herrschaft an Karl abgeben musste, dann stand Ressau bereit. Den Erbprinzen hatte er fest in der Hand, und kam Karl endlich an die Macht, waren die Tage des Herzogs gezählt. Doch bis zum Tod des Fürsten musste er sich mit den kleinen Triumphen begnügen. Wie gestern im Salon der Meyn, diese Schlappe gönnte er Sondheim von ganzem Herzen. Geschah ihm ganz recht, warum konnte er den Italiener auch nicht in Ruhe lassen? Es war doch offensichtlich, dass man sich mit dem besser nicht anlegte! Gleich bei seinem Eintreten hatte Ressau das gewusst. Nicht, dass der Marchese direkt Streit gesucht hätte, aber das Temperament, das unter der eleganten Oberfläche schlummerte, war deutlich spürbar. Der würde niemals nachgeben, der ließ sich auch von einem Sondheim nicht einschüchtern. Solch einen Mann durfte man nicht herausfordern, den musste man benutzen.

Ressau hatte die Kraft gespürt, die von della Motta ausging, seinen unbändigen Willen, aber auch noch etwas anderes, Gefährliches. In den richtigen Händen war der Marchese eine tödliche Waffe. Und diese Waffe galt es sich rechtzeitig zu sichern! Es war riskant, gewiss, aber er wusste, wie man Menschen zu Werkzeugen machte, und della Motta mit seiner Eitelkeit, mit seiner Selbstverliebtheit, war leicht zu gewinnen. Er befand sich auf dem Weg hierher, alles lief nach Plan, warum also diese Unruhe?

Dieses Warten machte ihn noch verrückt! Er brauchte unbedingt Ablenkung, und Ruhe fand er am besten bei seinen Skulpturen. Kaum betrat er den Saal mit den Repliken, entspannte er sich. Langsam schritt er die Statuen ab, blieb beim Laokoon stehen und versenkte sich in den Todeskampf des Priesters gegen die Schlangen. Jeden Muskel kannte er auswendig und doch faszinierte ihn der Anblick jedes Mal aufs Neue. Stille Einfalt, edle Größe, wie wahr! Er ging weiter und ließ seinen Blick träumerisch auf dem Barberinischen Faun ruhen, der ihn einladend und sehr unanständig erwartete. In der Antike musste sich ein Mann nicht verstellen, damals durfte ein Mann Männer lieben. Und hier kamen die Krieger. Liebevoll fuhr er mit der Hand über den Borghesischen Fechter und streichelte den Sterbenden Gallier. Fühlte ihre kräftigen Körper, ihre energischen Proportionen. Und jetzt die Götter, der Apoll vom Belvedere und Praxiteles’ Hermes, so glatt, so schön, so perfekt wie nur Unsterbliche es sein können. Seine Hände formten die Muskeln von Apollonios‘ Torso vom Belvedere nach. Und plötzlich stand Michelangelos David in der Tür.

Ressau war vollkommen in das Erlebnis der Plastiken versunken gewesen und hatte den Marchese nicht kommen gehört, und da stand er auf einmal! Er hatte tatsächlich Davids Körper, die lässige und doch kräftige Haltung eines Kämpfers. Den sehnigen Hals, die schöne Nase, das stolze Profil. Nur sein Gesicht war markanter, er war beileibe kein Jüngling mehr. Außerstande, seinen Blick von della Motta zu nehmen, streckte Ressau ihm die beringte Hand zum Kuss entgegen. Geflissentlich übersah der Marchese sie und umrundete die Laokoon-Gruppe mit einem Kennerblick.

»Ihr solltet sie einmal abends, im Schein der Fackeln sehen!«, geriet Ressau ins Schwärmen. Della Motta warf ihm einen kurzen Blick zu und betrachtete weiterhin die Statue.

Es war keine gute Idee gewesen, die Skulpturen aufzusuchen. Ressau wollte einen klaren Kopf haben, hatte sich aber seinen Sinnen ausgeliefert, und die spielten ihm nun einen teuflischen Streich. David. Was für ein Unsinn! Natürlich war ihm aufgefallen, dass der Marchese gut aussah, aber die Körperlichkeit des Italieners hatten ihm erst die Kunstwerke ins Bewusstsein gebracht. »Kommt, Ihr seid nicht hier, um Euch über Kunst zu unterhalten. Im Teesalon können wir bequemer reden.«

Nun saß ihm della Motta also gegenüber. Auch Davids Beine.

Aus! Schluss mit dem Unfug, zur Sache! Della Motta schien zum Glück nichts zu bemerken, wirkte entspannt und ließ den Löffel in der Tasse kreisen. Nur die Finger bewegten sich, die Spitzenmanschette zuckte in winzigen Bewegungen, alles andere an ihm war absolut ruhig. Aufreizend ruhig. Ressau sah ihm eine Weile zu, beobachtete, wie er die Tasse an die Lippen führte und genießerisch dem Tee nachschmeckte. Der Marchese schien alle Zeit der Welt zu haben, ließ sich durch sein Schweigen nicht verunsichern und forderte ihn nicht einmal durch einen Blick auf, das Gespräch zu beginnen.

»Ihr seid also gestern angekommen?«, verzichtete Ressau auf ein sinnloses Kräftemessen. »Hoffentlich war Eure Reise nicht zu beschwerlich?«

»Den Umständen entsprechend.« Della Mottas Stimme klang angenehm, dunkel. Ein sonorer Bariton mit einem weichen Timbre, italienisch eben, obwohl sein Deutsch nahezu akzentfrei war.

»Die Wege sind immer noch katastrophal, Räuber machen die Wälder unsicher, und ich kann das Rütteln der Kutschen nicht ausstehen«, gestand Ressau. »Reisen zählt zwar zu den notwendigen, aber gewiss nicht zu den erfreulichen Seiten des Lebens. Kommt Ihr direkt von Euren Gütern in Italien?«

»Aus Wien.«

»Vom Kaiserhof? Wie ist es dort?«

»Wie an allen anderen Höfen auch.«

»Der Kaiser soll recht reformfreudig sein?«

»Für einen Herrscher geradezu radikal.«

»Darüber müsst Ihr mir mehr erzählen!«

»Ich fürchte, dafür bin ich nicht der Richtige, mein Interesse an Politik hält sich in Grenzen.«

Aha, wir halten uns also bedeckt. »Und wie ist das Leben in der Kaiserstadt?«, versuchte Ressau es mit einem anderen Thema.

»Man liebt dort Behaglichkeit, schätzt Musik und frönt dem Genuss. Und den Tafelfreuden«, fügte der Marchese mit einem Schmunzeln hinzu. »Sie eifern den Franzosen nach, aber der italienische Einfluss ist immer noch stark.«

»Euer Deutsch ist vortrefflich, beherrscht Ihr die Sprachen aller Länder so gut, in denen Ihr Euch aufhaltet?«

»In vielen.«

»Um diese Fähigkeit seid Ihr zu beneiden!«

Der selbstzufriedene Ausdruck auf della Mottas Gesicht war nur kurz zu sehen, aber Ressau war er nicht entgangen.

»Verglichen mit Wien ist unsere Residenz sicher bescheiden. Ihr seid hoffentlich mit allem nötigen Komfort umgeben, wohnt doch im Schloss?«

»In einem Bürgerhaus, ich habe auch da alles, was ich brauche. Vor allem den Vorteil, mich jederzeit zurückziehen zu können.«

»Und doch meidet Ihr nicht die Gesellschaft. Wie hat Euch der Salon der Meyn gefallen?«

»Die Dame hat Geschmack, zumindest was diesen Maler betrifft. Kein Genie, aber von passablem Können.«

»Ihr interessiert Euch also wirklich für Kunst?«

»Wäre ich sonst dort erschienen?«

Ressau bedachte den Marchese mit einem Blick, der Bände sprach. »Wir wissen beide, warum Ihr dort wart. Natürlich könnt Ihr auch den mühsamen Weg über die mittlere Riege nehmen, aber ein Wort von mir und Ihr seid Mitglied des innersten Zirkels.«

Ein seltsames Lächeln zuckte in den Mundwinkeln des Marchese. Und mit einem Mal war alles Weiche, Elegante verschwunden, da waren nur mehr Energie und Kraft. Und Gefahr. Er sah den Kardinal unverwandt an. »Und was habt Ihr davon, Eminenz?«

»Einen Verbündeten.« Ressau gab sich Mühe, dem intensiven Blick standzuhalten.

»Braucht Ihr denn einen?«

»Nicht jeden. Aber ich will Euch.«

»Ah.«

Ressau ließ sich nicht täuschen, er hatte das kurze Aufglimmen in della Mottas Augen gesehen. Da war der Stolz, mit dem er gerechnet, auf den er gesetzt hatte.

»Ihr habt mich gestern beeindruckt, wie Ihr dem Herzog Paroli geboten habt.«

Ein leichtes, verächtliches Schnauben. »Das fandet Ihr außergewöhnlich?«

Der Kardinal ließ sich nicht beirren, er spürte die Zufriedenheit seines Gegenübers, mochte er noch so sehr mit falscher Bescheidenheit kokettieren. »Abgesehen von mir seid Ihr der Einzige, der sich nicht vor Sondheim fürchtet.«

»Was weniger für mich, als vielmehr gegen die Männer am Hof spricht.«

»Wenn Ihr es so sehen wollt ...«

Die Härte in della Mottas Blick war gewichen und hatte Herablassung Platz gemacht. Betretene Stille. Della Motta studierte das Gesicht des Kardinals, und Ressau hatte den Eindruck, als versuche er, seine Gedanken zu lesen. Endlich nahm der Marchese das Gespräch wieder auf: »Was macht Euch so sicher, dass ich Euch als Verbündeter von Nutzen sein kann?«

Dass Ihr nicht einmal vor einem Mord zurückschrecken würdet. »Dass wir die selben Interessen haben.«

»Eure Feindschaft mit dem Herzog haltet Ihr also für ein gemeinsames Interesse?«

»Sollte ich mich getäuscht haben?«

»Sondheim ist kein Problem. Nicht mehr lange.«

Nur della Mottas kalter, abfälliger Blick verhinderte, dass der Kardinal in schallendes Lachen ausbrach. »Das sollte er hören! Er würde Euch dafür den Hals umdrehen.«

»Das brächte er nicht fertig.« Nicht einmal ein Schmunzeln, einfach eine Feststellung.

»Das glaube ich Euch aufs Wort. Werdet Ihr also für mich arbeiten?«

»Ich arbeite für niemanden.«

»Und dennoch habt Ihr einen gewissen Ruf. Ich gehe davon aus, dass er nicht unbegründet ist?«

»Die Leute erzählen viel.«

»Aber nicht jeden beliebigen Mann halten sie für einen Spion. Ich frage nicht, in wessen Auftrag Ihr hier seid, denn Ihr würdet mich ohnehin belügen. Aber Ihr habt deutlich gemacht, dass Ihr für Sondheim keine große Sympathie hegt.«

»Ich leiste mir keine Sympathien. Für mich zählt einzig, wessen Absichten sich mit den meinigen decken.«

So unähnlich waren sie sich gar nicht. »Und selbstverständlich habt Ihr nicht vor, mir diese Absichten zu verraten.«

Er erhielt nur ein mitleidiges Lächeln. »Ich werde Euch gegen den Herzog unterstützen, wenn Ihr mich in die höchsten Kreise einschleust. Und jetzt erzählt mir, was ich über die Verhältnisse am Hof wissen muss!«

Della Motta war ein aufmerksamer Zuhörer, nur hie und da warf er eine kurze Frage ein. Es war unmöglich herauszufinden, wie viel er bereits wusste, unmöglich, sich über seine tatsächlichen Absichten klar zu werden. Doch dafür war noch Zeit, wichtig war, dass Ressau ihn auf seine Seite gebracht hatte. Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie.

Der Kardinal bedachte seinen Sekretär, einen jungen Priester, mit einem finsteren Blick, er hatte sich doch jede Störung verbeten! Aber es musste wichtig sein, sonst hätte der Pater sich geduldet, bis der Marchese gegangen war, und hätte den Gast auch nicht so unsicher gemustert. Sichtlich unschlüssig, ob er den Italiener als Vertrauten behandeln durfte, beugte er sich zum Ohr des Kardinals. – – –

Das konnte unmöglich wahr sein! »Wann?!«

»Vor wenigen Minuten. Er kam sofort hierher.«

»Und es ist vollkommen sicher? Kein Irrtum?«

»Da kann es keinen Irrtum geben.«

Der Marchese betrachtete die Tapisserien und gab vor, nicht an der Nachricht interessiert zu sein, doch als der Pater den Raum verlassen hatte, zog er fragend eine Augenbraue hoch. Der Kardinal erhob sich. »Wir werden unser Gespräch ein anderes Mal fortsetzen, ich muss unverzüglich ins Schloss.« Della Mottas Gesicht blieb ausdruckslos, aber während Ressau ihn beobachtete, formte sich sein Entschluss. Er wusste, dass der Marchese sein Angebot nicht ausschlagen würde: »Begleitet mich! Ihr solltet Sondheim unbedingt zuvorkommen.« Jetzt würde sich herausstellen, wie nützlich dieser Spion war.

Della Motta eilte an der Seite des Kardinals die Prunkstiegen hoch, vorbei an Gemälden und Fresken, über Marmor, Sternparkett und dicke Teppiche, doch er hatte keine Augen für die Schönheiten des Schlosses. Im zweiten Stock schnaufte Ressau vor Anstrengung, hastete aber weiter, den Gang entlang, auf eine Zimmerflucht zu. Stieß dort mit dem Herzog zusammen, der ebenfalls außer Atem war, und wie zwei kleine Bengel zwängten sie sich gleichzeitig durch die Tür.

Im Raum wimmelte es von Lakaien und Hofleuten. Hysterisch kreischende, sensationslüsterne Damen und Männer, die sich gegenseitig in Geschäftigkeit und klugen Reden übertrumpften und jedermann, vor allem aber sich selbst, davon überzeugten, Herren der Lage zu sein. Ein einziges Durcheinander, in dem man unmöglich etwas entdecken konnte, wenn die Spuren nicht ohnehin schon vernichtet waren. So ging das nicht. Er fasste Ressau am Ellbogen, blickte über die Anwesenden und machte eine Kopfbewegung in Richtung Türe. Der Kardinal nickte, sah aber kurz auf Sondheim, und beiden war klar, dass zumindest der Herzog sich weigern würde, den Raum zu verlassen.

Ressau fand einen anderen, unauffälligen Weg das Zimmer zu räumen: Er begann damit, die Anwesenden zu befragen. Della Motta hörte nicht zu, Hauptsache der Herzog hielt die Befragung für eine Einmischung in seinen Zuständigkeitsbereich. Und prompt schaltete er sich sofort ein, jetzt überboten sich die beiden Rivalen gegenseitig und alles scharte sich um die Würdenträger, denn niemand wollte sich auch nur ein Wort entgehen lassen. Keinem fiel auf, dass der Kardinal dabei die Schar in Richtung Eingang lenkte, nicht einmal Sondheim.

Endlich leer! Della Motta sah sich um, was sich ihm bot, war das Bild einer Verwüstung. Er befand sich im Arbeitszimmer, Prinz Diethard lag tot am Boden, in seiner Brust steckte ein Stilett. Umgeworfene Sessel deuteten auf einen Kampf hin, Papiere waren vom Schreibtisch gefegt. Das Tintenfass war ebenfalls auf den Boden gefallen, sein Inhalt ergoss sich auf den Teppich und färbte ihn schwarz. Mit dem Fuß schob della Motta einen Bogen in Sicherheit.

Er beugte sich über den Toten. Die Verletzung war Diethard von vorne beigebracht worden. Dann konnte er unmöglich am Schreibtisch gesessen sein, der war zu breit, um über ihn hinweg einen kraftvollen Stoß zu führen. Hatte Diethard den Täter überrascht, als der die Papiere durchsuchte? Er bückte sich nach den auf dem Boden verstreuten Schriftstücken. Skizze, Skizze, Plan, Skizze, Plan, Plan, Skizze. Der Prinz wollte offenbar ein Lustschloss bauen, diese Kalkulationen passten dazu. Für Material, für Künstler, für Handwerker, Landschaftsarchitekten ... Konnte der Bau eines Schlosses Motiv für einen Mord sein? Unwahrscheinlich. Da, etwas anderes. Pädagogische Überlegungen: Wie weit muss oder darf die Aufklärung des Volkes gehen. Immer dieselbe Handschrift, vermutlich Diethards eigenes Werk. Keine Zeit, das alles zu studieren, ein flüchtiger Blick musste reichen. Volksaufklärung, Volksaufklärung, das auch. Keine private Korrespondenz. Noch eine Skizze. Auf den Schlossstapel. Moment, was stimmte damit nicht? Schnell, ein anderes Blatt her, irgendeins. Genau, das Papier war anders. Dicker. Bräunlicher als die übrigen Bögen. Er faltete den Plan zusammen, schob ihn in seinen Ärmel und griff nach dem nächsten Bogen.

»Was tut Ihr hier?«

Die herrische Stimme des Herzogs!

Della Motta erstarrte in der Bewegung, dafür rasten seine Gedanken. Wie lange stand Sondheim schon in seinem Rücken und beobachtete ihn? Jetzt unbedingt die Nerven behalten. Bedächtig aufstehen und umdrehen. Und dann Flucht nach vorne, am besten mit gelangweiltem Gesicht. »Jedenfalls etwas Vernünftigeres als Ihr«, richtete er sich auf. »Wisst Ihr nun mehr als der Kardinal?«

Das hatte gesessen, das Auge des Herzogs loderte auf vor Wut. »Legt das sofort wieder weg! Ihr habt kein Recht, diese Papiere zu lesen.«

Della Motta warf einen zögerlichen Blick auf das Blatt, und entrüstet riss der Herzog es ihm aus der Hand. Jetzt trieb der Marchese das Spiel auf die Spitze, sah dem Bogen sehnsüchtig und enttäuscht nach, wendete sich aber zur Tür.

»Ihr bleibt hier!«

»Versucht, mich zu halten!«

In dem Moment sah er Rot. Kardinalsrot. Bereit, ihm Rückendeckung zu geben, war Ressau herbeigeeilt, wenigstens war sein Verbündeter kein Feigling. Sondheim funkelte den Kardinal an, dann della Motta und wieder den Kardinal. Schien einen Moment zu überlegen, ob er die Konfrontation fortsetzen sollte, entschied sich aber anders. »Versiegelt die Räume!«, bellte er einen Offizier der Palastwache an und grinste daraufhin Ressau schadenfroh ins Gesicht. Der Offizier war sicher ein Vertrauensmann des Herzogs, niemand konnte nun ohne die ausdrückliche Genehmigung Sondheims die Gemächer des Prinzen betreten.

Della Motta sah verdrießlich drein und zischte italienische Verwünschungen. Sein südländisches Temperament ging mit ihm durch, er hatte sich zwar so weit im Griff, nicht lautstark zu schimpfen, aber man konnte ihm seinen Zorn durchaus anmerken. Ressau beherrschte sein Mienenspiel besser, zeigte ein ausdrucksloses Gesicht, doch della Motta konnte spüren, dass auch der Kardinal innerlich kochte. Und seinetwegen höchst irritiert war, ein Spion, der seine Gefühle nicht verbergen konnte, war ihm offenbar noch nicht untergekommen. Der kleinste Höfling beherrschte diese Kunst besser als der Marchese della Motta!

Der Marchese beruhigte sich erst, als sie sich wieder im Salon des erzbischöflichen Palais befanden. Zumindest einigermaßen. Er verzichtete auf den angebotenen Sessel und marschierte stattdessen unter Ressaus tadelnden Blicken vor dem Kamin auf und ab.

»Zeigt Ihr Euren Ärger stets so offensichtlich?!«, fuhr Ressau ihn an. »Es ist widerwärtig, Sondheim diesen Triumph zu bereiten.«

»Meinetwegen soll er diese Freude ruhig haben.«

»Hättet Ihr Euch zusammengenommen, wüsste er nicht, dass er uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hat man Euch denn nicht beigebracht, Eure Gefühle zu verschleiern?«

»Das muss man wohl vergessen haben.«

»Herrgott, spielt nicht auch noch beleidigt! Ihr seid wahrlich aus dem Alter heraus, in dem man Euch den Heißsporn zugesteht. Sagt mir lieber, was Ihr herausgefunden habt!«

»Was denkt Ihr wohl? Der Herzog hat mich viel zu früh unterbrochen, kein Mensch kann den Schauplatz eines Mordes in so kurzer Zeit erschöpfend untersuchen.«

»Es gibt also keinen Hinweis auf den Täter?«

»Ich habe ihn zumindest noch nicht entdeckt.«

»Ein berühmter Spion geht als Erster an den Schauplatz eines Mordes und kann nichts finden!«, höhnte der Kardinal.

»Ich sagte: Noch nicht.«

»Ach natürlich. Ihr seht euch ja gleich noch einmal um.«

»Habt Ihr einen besseren Vorschlag?«

Der Kardinal zuckte die Achseln.

»Was kam bei Eurer Befragung heraus?«, erkundigte sich della Motta, nun merklich ruhiger.

»Auch nichts. Niemand wurde beim Betreten der Gemächer gesehen, was merkwürdig ist, da stets ein Lakai an der Tür steht. Er muss den Mörder kennen und ihn decken, doch es war weder der richtige Zeitpunkt, noch der passende Ort, die Wahrheit herauszufinden.«

Welchen Ort hielt der Kardinal wohl dafür geeignet? Waren ihm zu viele Zeugen anwesend für eine nachdrückliche Form der Befragung? Zimperlich war Ressau gewiss nicht, der Kardinalspurpur hinderte ihn kaum, drastische Mittel anzuwenden, wenn es seinen Absichten förderlich war. »Vergesst den Posten, gewiss nimmt ihn jetzt der Herzog in die Mangel!«

»Sondheim! Er wird sich auch das Zimmer ansehen und die Beweise beiseite schaffen.«

»Nur die, die er findet.«

»Aber ja doch! Er ist Euch zwar als Hofmann um Längen voraus, aber zumindest kein ausgebildeter Spion und wird alles übersehen, was Ihr ihm so zuvorkommend liegen gelassen habt! Und wie wollt Ihr es überhaupt anstellen, nochmals in den Raum zu gelangen? An der Wache kommt Ihr nämlich nicht vorbei, das ist einer von seinen Leuten.«

»Auf dem selben Weg wie der Mörder.«

»Und der begegnete nicht dem Türposten?«

»Nein.«

»Dann müsste er durch Wände gehen können.«

»Das tut er auch.«

Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war der Kardinal nahe dran, della Motta für verrückt zu erklären, er mochte sich wohl langsam fragen, ob die Allianz seine klügste Idee gewesen war.

»Womit wird Euer Palais beheizt, Eminenz?«

»Mit Holz natürlich, wie jedes Haus.«

»Das bedeutet, eine Menge Holz muss durch den Palast geschleppt werden. Man sieht aber niemals Träger auf den Stiegen.«

»Natürlich nicht, weil das Gesinde die Hintertreppen benutzt.« Jetzt hellte sich Ressaus Gesicht in allmählichem Erkennen auf. »Selbstverständlich, die Diener haben eigene Wege in einem Palast!«

»Und diese verlaufen innen, hinter den offiziellen Räumen, und sind meist durch Tapetentüren mit den Prunkzimmern verbunden.«

»Ihr dürft aber nicht in Eurer normalen Kleidung auftreten, die Diener würden sofort Argwohn schöpfen und Sondheim benachrichtigen.«

»Ebenso wie Euch.«

»Nun ja«, schmunzelte der Kardinal geschmeichelt. »Nicht nur Sondheim hat seine Leute. – Welche Verkleidung wählt Ihr? Wärt Ihr gerne ein livrierter Lakai?«

»Nein, die Hofleute dürfen keine Notiz von mir nehmen.«

»Also ein Handwerker.« Ressau maß ihn prüfend. »Für einen Rauchfangkehrer seid Ihr leider zu groß. Schade, das hätte zu Eurer italienischen Herkunft gepasst. Könnt Ihr vielleicht überzeugend mit Glas umgehen? Mit Spiegeln? Oder viel besser noch mit Stuck? Dazu bräuchtet Ihr Gefäße, in denen Ihr Gips transportieren könnt, und Werkzeug. Ihr würdet kein Aufsehen erregen, wenn Ihr etwas herumtragt.«

»Viel zu auffällig. Ich muss ein kleiner, bedeutungsloser Knecht sein, den niemand beachtet. Ein Holzträger oder Küchengehilfe etwa.«

»Ich verstehe. Habt Ihr die nötige Kleidung?«

Der Kardinal war jetzt ganz bei der Sache, seine Zweifel über seinen Bündnispartner schienen verflogen. Das war doch mal etwas anderes als die üblichen Hofintrigen!

3

»Wie lange müssen wir denn noch warten? Ich bin hundemüde«, gähnte Anna, und Giacomo konnte sie irgendwie verstehen, immerhin hatte das Mädchen den ganzen Tag geschuftet. »Es gibt Leute, die früh aufstehen müssen! Dein Herr ist ganz schön rücksichtslos!«

Das war er. Oder nein, das war er eigentlich nicht. Nicht rücksichtslos. Nur gedankenlos, wie alle hohen Herren. Aber Giacomo hatte sich so sehr daran gewöhnt, auf ihn zu warten, dass es ihm schon nicht mehr auffiel. Er fand immer etwas zu tun, und wenn nicht, ging er eben in die Küche zu den Mägden.

»È bene, er ist in Ordnung.«

»Bist du schon lang bei ihm?«

»Zehn Jahre.«

»Alle Achtung!«

»Und du?«

»Ach, mal hier, mal da. In dem Haus bin ich seit sechs Monaten.«

»Ein schönes Haus, bellissima.«

»Ja, wenn man drin wohnt, aber nicht, wenn man es in Ordnung halten muss. Warum seid ihr überhaupt hier und nicht im Schloss?«

»Weil der Marchese Bewegungsfreiheit mag.«

»Komischer Kerl, dein Herr. Wenn ich den Luxus haben könnt, tät ich nicht lang überlegen.«

»Non è male, hier geht’s uns auch nicht schlecht. Eine ganze Etage für uns ...«

»Für ihn. Du hast nur eine Kammer.«

»Bah, aber ich muss nicht in der Gesindestube schlafen. – Hörst du? Er kommt.«

»Na endlich!«, sprang Anna auf um die Tür aufzuschließen.

»Nicht so schnell! Ich muss doch noch …« Giacomo riss den Rock von der Stuhllehne und schlüpfte im Laufen hinein. Der Marchese schritt kommentarlos an ihnen vorbei und sofort die Stiege hoch. »Bring warmes Wasser rauf, Anna, dann kannst du schlafen gehen!«, hatte es nun auch Giacomo eilig.

»Klar doch, gnädiger Herr.«

Giacomo schubste sie leicht. »Also bis morgen. Zum Markt.«

»Beeil dich schon! Dein Marchese wartet.« Sie drückte ihm den Kerzenleuchter vor die Brust, und er huschte an Visconti vorbei, um ihm die Stiegen hinauf zu leuchten.

Oben goss sich der Marchese ein Glas Wein ein und begab sich damit ins Arbeitszimmer, nahm ein gefaltetes Blatt Papier aus dem Ärmel und legte es auf den Schreibtisch. Giacomo trug den Frack in den Ankleideraum, um ihn auszubürsten, und als er zurückkam, kopierte der Marchese bereits das mitgebrachte Papier.

»Was ist das?«

»Irgendein Plan, ich habe noch keine Ahnung, wofür.«

Visconti machte nie den Fehler der Herrschaften, die Diener für blind und taub zu halten, aber er wusste natürlich auch, dass er vor Giacomo keine Geheimnisse haben musste. Giacomo war der einzige Mensch, dem sein Herr bedingungslos vertraute, und darauf war er nicht wenig stolz. Und nie im Leben hätte er ihn enttäuscht.

Nicht nach dem, was der Marchese für ihn damals in Venedig getan hatte. Blindlings war Giacomo in die Falle getappt, die ihm die appetitliche Alessa gestellt hatte, er konnte einem hübschen Mädchen einfach nicht widerstehen, und diese hatte ihr Handwerk wirklich beherrscht. Diesen großen, unschuldigen Augen etwas abzuschlagen, wäre ein Verbrechen an allen Frauenzimmern gewesen! Die Nacht war leidenschaftlich, schade nur, dass am nächsten Morgen die gesamte Barschaft des Signor Carducci fehlte. Und zu dumm, dass Giacomo als Hausdiener des Tuchhändlers Zugang zum Geld hatte. Die abgefeimte Alessa war spurlos verschwunden, und er hatte die ganze Meute am Hals. Hätte der Marchese ihm nicht geholfen, hätte Giacomo am Galgen geendet.

Seine Stellung bei Signor Carducci war er los, und kein anderer Herr hätte einem Dieb eine anständige Arbeit gegeben. Keiner, außer der Marchese della Motta. Der nahm ihn nicht nur in seine Dienste, sondern vertraute ihm sogar immer größere Beträge und Wertsachen an. Einmal fragte er den Herrn, ob er denn keine Angst hatte, dass er mit dem Geld durchbrannte. Visconti hatte ihm einfach ins Gesicht gelacht: »Weit kommst du damit sicher nicht.« Giacomo hielt es für eine versteckte Drohung, erst sehr viel später begriff er, wie genau sein Herr Menschen einschätzen konnte. Dass er kein Risiko eingegangen war, als er ihn vor der Strafverfolgung gerettet hatte. Dass er nicht hoffte, sondern einfach wusste, dass sein Diener eine ehrliche Haut war.

Er guckte dem Marchese über die Schulter und schaute sich die Skizze an. »Wo habt Ihr die her?«

»Aus dem Arbeitszimmer des Prinzen Diethard.«

»Ihr wart schon heute bei der Fürstenfamilie?« Das war diesmal ja flott gegangen.

»Nicht direkt. Diethard war bereits tot, als ich ihn kennen lernte.«

»Tot.«

»Ermordet.«

»Von wem?«

»Das weiß ich noch nicht.«

Visconti reichte ihm kommentarlos beide Bögen und ging ins Ankleidezimmer voraus. Es war auch keine Anweisung nötig, Giacomo wusste auch so, was er zu tun hatte. Das Original rollte er zusammen und schob es in den hohlen Griff der Haarbürste, die Kopie ließ er unter dem Einsatz der Rasiermesser-Kassette verschwinden. Sie hatten viele Plätze für heikle Gegenstände. Wie das Innere eines Stiefel- oder Tanzschuhabsatzes. Säume von Fräcken oder, noch besser, von Giacomos Röcken. Die gängigen Orte, die jedermann einfielen, waren für andere Sachen reserviert. In die Geheimfächer eines Sekretärs, in den Raum unter einer Matratze oder hinter ein Bild, auch unter lose Dielen im Boden kamen nur Dinge, die gefunden werden sollten. Und sie hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, Duplikate anzufertigen, trotz aller Vorsicht konnte es passieren, dass jemand ein Original entdeckte.

Der Marchese nahm die Perücke ab und wusch sich die Schminke aus dem Gesicht, während Giacomo die Weste auf lose Knöpfe oder sonstige Schäden überprüfte. Nichts auszubessern, das würde sich bald ändern. Aber sie standen ja erst am Beginn, da lief es meistens noch ruhig.

»Wie war’s beim Kardinal?«

»Wie geplant. Er glaubt, mich benützen zu können.«

»Weiß er von der Skizze?«

»Das fragst du nicht im Ernst!«

Ein doppeltes Spiel, wieder einmal. Auch kein gemeinsamer Gegner wie dieser Herzog änderte etwas daran.

»Ich muss morgen zeitig aufstehen.«

»Pjotrs Gewand?«

»Ja.«

Klar. Früh aufstehen hieß meistens Pjotr. Für Herrschaften begann der Tag später als für Dienstboten, das galt auch für Visconti. Wenn er sich zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett bequemte, dann fast immer, um den Knecht zu spielen.

Giacomo mochte Pjotr, denn der war sein Geschöpf. Er hatte es zunächst für eine Laune gehalten, als der Marchese ihn aufforderte, ihm die Welt des niedrigen Volkes zu zeigen, die der Knechte und Unterprivilegierten, der Taglöhner. Giacomo hatte ihm die Mischung aus Interesse und Ekel angesehen und erst nicht glauben wollen, was der Marchese daraufhin verlangte: Giacomo sollte ihm beibringen, sich wie ein Knecht zu benehmen! Und so war er der Lehrer seines Herrn geworden, bis sich der unter dem Dienstpersonal mit der gleichen Sicherheit bewegte, wie am höfischen Parkett. Sie saßen mit dem Pöbel in den Kaschemmen oder kauten einen Kanten Brot in den Gesinderäumen, dort war Visconti nur Riccardo, der sich duzen ließ und venezianischen Dialekt sprach. Später studierte er die Sprachen und Eigenheiten unterschiedlicher Nationen, und mittlerweile ging er als böhmischer Handwerksgeselle ebenso durch, wie als irischer Stallbursche, französischer Koch oder deutscher Tischler. Dass Visconti mehrere Sprachen fast akzentfrei beherrschte, war bekannt, doch kaum einer wusste, dass der arrogante Marchese in ebenso vielen Dialekten fluchen konnte wie ein Kutscher.

Die Nacht war nur kurz gewesen, aber Giacomo stand schon im Ankleidezimmer bereit. Die Verwandlung des Adligen in einen Knecht war eine aufwendige Prozedur, die sein ganzes Können erforderte. Della Motta rieb sich den Schlaf aus den Augen und fuhr sich mit der Hand über das Kinn. Unangenehm, dass die Rasur heute ausbleiben musste, um seinem Gesicht die aristokratische Feinheit zu nehmen. Giacomo bürstete auch nicht sein Haar, bis es glänzte, sondern kämmte es nur gerade so weit, dass es nicht völlig ungepflegt wirkte, und band es mit einem Lederriemen lose im Nacken zusammen. Die Hände wurden mit Kohlen geschwärzt und er wusch sie nur notdürftig, so dass der Kohlestaub unter den Nägeln hängen blieb und die Handrücken einen fleckigen Grauschleier behielten. Die manikürten Fingernägel konnten sie freilich nicht einreißen, das hätte die Rückverwandlung unmöglich gemacht. Früher hatten sie auch die Handflächen aufgeraut, bis della Motta einmal beim abendlichen Kartenspiel aufgeflogen war. Pjotr war er nur für ein paar Stunden, und die edle Schale des Marchese durfte er nicht zerstören.

»Nütze den Tag, um dich in der Stadt umzuhören! Ich will wissen, ob man außerhalb des Schlosses bereits über Diethards Ermordung redet.«

»Geht klar. Übrigens faselt irgendein Bauer etwas über die Schlangen.«

Della Motta verdrehte die Augen. Hätte Giacomo ihm das nicht bereits gestern sagen können?! »Hast du ihn gesehen?«

»Nein, aber Marie, eine wirklich fesche Blonde, ich sage Euch, die kann ...«

»Erspare mir deine Frauengeschichten!«

»Verzeiht! Also diese Marie hat mir von ihm erzählt.«

»Und was genau hat sie dir gesagt?«

»Dass die Schlangenbrüder wegen Leopolds Tod kämen.«

»Was weiß ein Bauer über den Schlangenorden?«

»Vielleicht hat er zufällig davon gehört und will sich wichtig machen?«

»Der Bund arbeitet im Geheimen. Von dem hört man nicht zufällig.«

»Dann gehört er eben selber dazu.«

»Suche den Bauern und finde heraus, mit wem er Kontakt aufnimmt!«

Er selbst musste ins Schloss und konnte sich jetzt nicht um den mysteriösen Gesellen kümmern. Die neuerliche Untersuchung des Tatorts drängte, bevor der Herzog wichtige Beweise zur Seite schaffte. Wenn er es nicht schon längst getan hatte!

Die Luft in den engen Gängen war stickig, und das Licht fiel nur spärlich herein. Pjotr trug einen riesigen, mit Holzscheiten vollbepackten Korb auf den Schultern und gab sich Mühe, nicht mit den vorbeieilenden Dienstboten zusammenzustoßen. Jahrelanger, täglicher Dienst im Schloss ließ sie ihren Weg mit traumwandlerischer Sicherheit finden, während für ihn jeder Gang, jeder Winkel neu war. Dennoch war seine mangelnde Ortskenntnis ein wesentlich geringeres Risiko als die ungewohnte Last. Er war als Neuzugang dem Trupp zugeteilt worden, der sich um die Befeuerung der Öfen zu kümmern hatte, und bemühte sich um den Anschein, er wäre mit derlei Tätigkeiten seit langem vertraut. Das Problem war dabei nicht, das Feuer zu entfachen, sondern den sperrigen Korb herumzuschleppen, ohne sich durch frühzeitige Erschöpfung zu verraten. Es war noch dunkel gewesen, als er seine Arbeit aufnahm, doch die Schlossbewohner erwarteten beim Aufstehen warme Räume, dienstbereite Zofen und Kammerdiener, frisches Gebäck und dampfenden Kaffee. Ein Kammerdiener rammte ihn, und er mühte sich ab, den Holzkorb auszubalancieren. Gerade noch rechtzeitig besann er sich seiner momentanen Stellung, grunzte nur missmutig und wollte seinen Weg fortsetzen. Er erhielt einen neuerlichen Stoß, diesmal absichtlich. Er zog den Kopf ein und schluckte seinen Ärger hinunter.

Drei Stunden wurde geschuftet, bis auch die letzte Hofdame angekleidet war, und der verschlafenste Kavalier sein Frühstück eingenommen hatte. In den Prunkzimmern nahm das Leben seinen vertrauten Gang, während sich das Gesinde in der Küche zu einer Zwischenmahlzeit versammelte. Hier galt es besonders vorsichtig zu sein. Pjotr setzte sich mit den anderen Knechten an den Tisch, riss sich einen Kanten Brot ab und schlürfte seine Suppe. Rohe Tischsitten waren ihm zuwider und er konnte sich nicht überwinden, auch noch die Essensgeräusche der anderen nachzumachen.

Aber äußerlich unterschied er sich kaum von ihnen. Hemd und Hose waren aus einem derben Stoff, seine Füße steckten in klobigen Schuhen, und was Giacomos Maskerade nicht bewerkstelligen konnte, hatten mittlerweile die Luft in den Gängen und die schwere Arbeit besorgt: Schweiß stand ihm auf der Stirn und das Hemd klebte ihm feucht am Körper, Staub hing ihm in den Haaren. Verräterisch waren nur die Augen, deshalb vermied er den offenen Blick, ließ einige Haarsträhnen in die Stirn fallen und strich sie nur gelegentlich mit dem Handrücken zur Seite, seine Mundwinkel hingen mürrisch herunter. Er legte es nicht darauf an, mit anderen Dienern ins Gespräch zu kommen, er wollte sich lediglich ungestört und vor allem von den Herrschaften ungesehen im Schloss umschauen.

Die Pause war zu Ende und jeder nahm seine Arbeit wieder auf. Nun ging es weniger hektisch zu als am Morgen, und er hoffte, sich leichter absetzen zu können. Allmählich hatte er sich auch die nötige Orientierung verschafft, nun traute er sich zu, nicht nur die Gemächer des Ermordeten rasch zu finden, sondern ebenso schnell wiederum fliehen zu können.

Vorsichtig öffnete er mit dem Dietrich die Tapetentür und lugte in Diethards Arbeitsraum. Das Zimmer war leer, Sondheims Verfügung kam ihm entgegen. Kurz überlegte er, ob er den Korb hinein schaffen sollte, was eine schnelle und vor allem unbemerkte Flucht erschwerte. Das Risiko musste er jedoch in Kauf nehmen, ein herrenloser Holzkorb im Gang neben einer verbotenen Tür war nämlich viel zu auffällig.

Der Tote war mittlerweile weggeschafft worden, auch sonst wirkte das Zimmer aufgeräumt. Und die Papiere waren fort, verdammt! Sondheim war ihm doch zuvorgekommen!

Della Motta machte sich an den Schreibtisch, vielleicht war ja noch irgendetwas zu retten. Eine Schublade war abgesperrt, ebenfalls kein Hindernis für seinen Dietrich, er zog sie auf und sortierte die darin befindlichen Gegenstände. Das Siegel, ein Stundenbuch, ein seltsam geformter Metallgegenstand, der einem Zahnrad ähnlich sah. Ein Bündel Briefe, mit einer blauen Schleife zusammengebunden. Die nahm er an sich, ebenso das Metall, und schob die Lade zu. Warum schloss man eigentlich ein Gebetbuch weg? Er öffnete die Lade nochmals.

Nur das Siegel ließ er an seinem Platz, dafür hatte er keine Verwendung. Um Diethards Korrespondenz zu fälschen, kannte er ihn und seine Gewohnheiten nicht hinreichend. Aber war es glaubwürdig, dass lediglich das Siegel sich in dieser Lade befand? Er sollte falsche Fährten legen, alles, was unter Verschluss war, erhielt Bedeutung und würde den Herzog eine geraume Zeit beschäftigen. Einige Briefe aus einer anderen Lade schienen ihm dafür geeignet, dann sperrte er wiederum zu.

Und was, wenn Sondheim schon am Schreibtisch gewesen war und den Inhalt der verschlossenen Lade selbst manipuliert hatte? Befand della Motta sich jetzt im Besitz falscher Beweise? Darauf musste er es ankommen lassen.

Er blickte sich im Raum um und überlegte, was er sich als Nächstes ansehen sollte. Die Laden der Konsole enthielten nichts Interessantes, die Uhr darauf war auf halb zehn stehen geblieben, weil niemand daran gedacht hatte, sie aufzuziehen. Ein Toter brauchte keine Zeitangabe. Hinter den Gemälden war nichts, ebenso wenig unter dem Teppich.

Della Motta rief sich ins Gedächtnis, wo der Diethard gelegen war, und bewegte sich einmal von der offiziellen Türe, dann wieder von der Tapetentüre aus auf die Stelle zu. Der Prinz war ungefähr so groß gewesen wie er selbst, das Stilett stak in der Brust, also musste der Täter etwas kleiner sein, sonst stimmte der Winkel nicht. Und er musste etwa von hier aus …

Stimmen! In der Antichambre! Und Schritte! Della Motta fuhr herum, sprang zu seinem Korb hinüber und riss ihn in die Höhe. Zu hastig, einige Holzscheite kollerten auf den Boden und er sammelte sie rasch ein. Verflucht, dort drüben war noch eins, er packte es und sah gleichzeitig, wie sich die Klinke rasch nach unten bewegte. Mit Schwung flog die Tür auf, er starrte auf zwei Soldaten und in Sondheims überraschtes Gesicht!

»Fasst ihn!«, bellte der Herzog sofort. »Er darf nicht entkommen!«

Die beiden Soldaten stürzten sich schon auf ihn, er warf ihnen den Korb entgegen und sprang durch die Tapetentür, rannte nach links, den Gang entlang. Hinter sich hörte er Lärm und gebrüllte Befehle, im Nu wimmelte es von Soldaten. Immer nach unten fliehen, doch über die Stiegen kamen auch Soldaten herauf, mit gezogenem Säbel. In eine andere Richtung, um die Ecke, den anderen Gang entlang, nochmals Richtung wechseln, die Gegner verwirren, sie abhängen. Es funktionierte nicht, die Schritte kamen näher. Etage wechseln, dann eben nach oben! Dritter Stock, auch da überall Soldaten, hinter ihm her oder ihm entgegen. Doch Gewalt!