Zusammenfassung

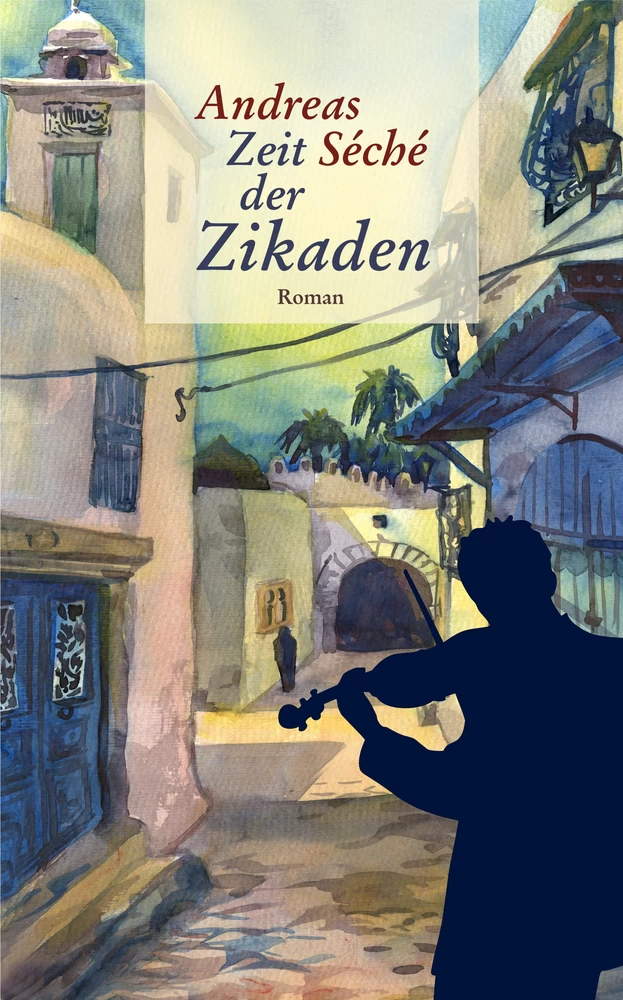

Syrakesh, ein malerischer Inselstaat im Pazifischen Ozean. Eines Morgens wird am Strand eine zerstörte Violine angeschwemmt. Viele Meilen entfernt findet ein alter Schäfer einen völlig entkräfteten Mann in der glutheißen Wüste und nimmt ihn bei sich auf. Es ist Selim, der Straßengeiger, der die besondere Gabe hat, mit seinem Violinspiel tief in die Herzen der Menschen vorzudringen. Sein eigenes Herz hat er der zarten Miriam geschenkt. Doch dann riss das Schicksal die beiden Liebenden auseinander, und im Kampf um ihr gemeinsames Glück entfesselte der Straßengeiger Ereignisse, die bald das ganze Inselparadies erfassen sollten …

Stück für Stück erzählt Selim seine unglaubliche Geschichte. Erst spät begreift der alte Schäfer, dass auch er ein Teil davon ist.

Eine poetische Liebesgeschichte über die Macht der Leidenschaft.

»Märchenhaft, mitreißend, gefühlvoll – ein kleines Meisterwerk« (vital)

»Verzaubert seine Leser. Schöner lassen sich Literatur und Musik wohl kaum kombinieren« (Nürnberger Zeitung)

»Wunderbar poetische Sprache« (ekz-Bibliotheksservice)

»Grandios poetisches Erzählwerk. Fesselt von der ersten Seite an« (Nürnberger Nachrichten)

»Wortgewaltig und dennoch poetisch« (Aachener Zeitung)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Ouvertüre

Adagio

Was reglos scheint, hebt vielleicht die Welt aus den Angeln. Was mit viel Getöse rumort, rührt womöglich nur Altbekanntes um und bewegt doch nichts. Vermutlich waren die tobsüchtigen Wellen, die den Ozean in der Nacht durchwühlt haben, nichts weiter als gut kaschierter Stillstand. Und nun, wo das Meer friedlich und schweigsam in der Behaglichkeit eines schlaftrunkenen Morgens döst und sich nach menschlichem Ermessen nichts rührt, bereitet die Tide den nächsten Wandel vor. Denn keine Kraft der Welt vermag die Gezeiten des Lebens zu unterdrücken.

Mit jener sanftmütigen Trägheit, die sich nur gigantische Schöpfungen wie der Ozean, Wale oder der Mond gestatten können, gibt sich die blaue Wasseroberfläche mit einem kaum merklichen Schaukeln zufrieden. Vielleicht weil das größte aller Meere sich an diesem Tag seinem Namen besonders verbunden fühlt, denn Ferdinand Magellan hat es den Pazifischen, den friedlichen Ozean getauft.

Am Strand beugen sich ein paar Palmen über weißen Sand, als sei dieser geschundene Inselstaat in den letzten Jahren nicht die Hölle, sondern das Paradies gewesen. Möwen schweben über dem Wasser und kreischen in die Seeluft hinein, was immer ihnen in den Sinn kommt, denn sie gehören zu den wenigen Geschöpfen des Landes, denen die Möglichkeit unverhohlenen Gemeckers nie genommen worden war. Ansonsten schweigt der junge Tag, aber sein Atmen ist in einer leichten Brise spürbar, die landeinwärts streicht.

Etwas schwimmt auf den Strand von Syrakesh zu. Nicht geradewegs, sondern in einem geduldigen Vor und wieder Zurück, auf den schwungvollen Umwegen eines Ozeanwalzers. Zur heimlichen Musik kleiner Wellen naht es heran, zögernd, als müsse es erst noch auskundschaften, ob die Luft rein sei und es an Land geschwemmt werden wolle. Umspült von Wasser reckt es ab und zu seinen Hals in die Höhe wie ein Schiffbrüchiger kurz vor dem Ertrinken. Endlich rutscht es über das rettende Ufer, und das Meer gleitet von ihm ab wie ein Gewand. Für einen Moment bleibt es nackt im Sand liegen, aber dann kommen die Wellen noch einmal zurück und tragen es ein Stück weiter den Strand hinauf, wie um ganz sicherzugehen. Kurz streift es eine Muschel, und aus dem Sand steigt röchelnd der versalzene Ton einer Violinsaite auf.

1. Satz

Largo

Als der alte Ibrahim sich gerade eine Dattel in den Mund stecken will, während er über die Rücken seiner Schafe hinweg in den Horizont starrt, entdeckt er dort draußen einen Mann, der auf allen vieren aus der Wüste gekrochen kommt. Maskhran ist ein kleiner Ort von solch regloser Gemütlichkeit, dass jede schnelle Bewegung die Jüngeren sofort tief beeindruckt, den Älteren hingegen als entbehrliche Prahlerei erscheint, und so bleibt Ibrahim zunächst einfach auf seinem Stein hocken und beobachtet den sich aus der Ferne nähernden Menschen.

Maskhran liegt weit unten in Syrakesh, und noch weiter südlich bringt nur die Wüste den Mut auf, sich der Hitze auszusetzen. Vermutlich ist das der Grund, weshalb Ibrahim sich schließlich doch erhebt und die Augen zusammenkneift. Der Sand, aus dessen schattenloser Welt der Mann angekrochen kommt, ist heiß wie eine Ofenplatte, und so weit Ibrahim zurückdenken kann, hat sich noch nie jemand in die Hitze hineingewagt, und die bisher einzige Bewegung aus ihr heraus waren die Dünen selbst, die sich alle paar Jahre bis in den Schatten der Häuser von Maskhran schieben, als sei sogar der Sand auf der Flucht vor der Glut.

Ohne den Blick von der Gestalt zu nehmen, greift Ibrahim nach den Zügeln seines alten Esels, dann macht er sich auf den Weg, dem Fremden entgegen. Der Mann aus der Wüste ist am Ende seiner Kräfte und wird eher vom Sand vorangetragen, so als wollten Millionen kleine Körnchen beweisen, dass sie zusammen Dinge in Bewegung setzen können, die größer sind als sie selbst. Als Ibrahim näher kommt, sieht er, dass sich unter den zerzausten Haaren und dem ungepflegten Bart das Gesicht eines höchstens Vierzigjährigen verbirgt. Seine Haut ist von der Sonne verbrannt und seine karge Kleidung grau. Die nackten Füße sind glutrot, und die Schuhe hat der Fremde über seine Hände gestülpt. Als er Ibrahim und den Esel auf sich zukommen sieht, formulieren seine aufgeplatzten Lippen ein paar tonlose Worte, dann entzieht die Aussicht auf Hilfe ihm seine letzten Reserven und lässt ihn zusammenbrechen.

»Warte, mein Freund«, sagt Ibrahim, als er neben dem Mann mühsam in die Knie geht und eine Hand unter seinen Kopf schiebt, »bevor du ruhen kannst, brauchst du noch ein wenig Kraft, um auf den Esel zu kommen.« Der Fremde blickt Ibrahim mit matten Augen an. Dann nickt er. In seinem Innern bäumt sich die erschöpfte Streitmacht seiner Körperzellen noch einmal auf, und gestützt von den Armen des alten Schäfers gelangt er tatsächlich auf den Rücken des Esels, wo er sofort nach vorne sackt. Ibrahim streift ihm die Schuhe von den Händen und bindet ihn mit den Zügeln fest, damit er nicht in den Sand zurückfällt, dann greift er nach dem Halfter und zieht Mann und Esel aus der Wüste. Schritt für Schritt wächst Maskhran heran, und Ibrahim spürt, dass unter seinen Füßen die Hitze im gleichen Maße schwindet, wie in seinem Herzen die Sorge um den Unbekannten anschwillt. Der Fremde hat die Augen geschlossen und schaukelt auf dem Esel wie ein Geschöpf, das es aufgegeben hat, am Leben zu sein.

Als sie in Maskhran ankommen, schickt Ibrahim ein paar von den Jungen los, um nach seinen Schafen zu sehen. In den verwinkelten Gassen, wo jede Aufmerksamkeit sich von ganz allein auf das wenige darin Platz findende Leben verdichtet, ziehen der alte Schäfer und der halbtote Unbekannte auf dem Eselsrücken schnell eine Prozession teils neugieriger, teils aufrichtig besorgter Menschen hinter sich her, ein kleines Wunder in jenen Straßen, auf denen noch vor Kurzem die ausgebluteten Kadaver der eigenen Familie gelegen haben und die Aufmerksamkeit für einen erschöpften Fremden für lange Zeit nur schwer zu erringen ist.

Mit einem Schweif aus Stimmengewirr erreicht Ibrahim schließlich sein kleines Haus, wo er und ein paar Männer den Fremden vom Esel hieven und in der Wohnstube auf die Bodenkissen betten. »Geht nach Hause«, ruft Ibrahim nach draußen, und als die kleine Menschentraube vor seinem Eingang schließlich zögernd auseinandertreibt wie eine Herde meckernder Schafe, holt er ein feuchtes Handtuch und eine Flasche Wasser aus der Küche und legt dem Fremden den kühlenden Stoff auf die Stirn. Dann stehen die, die ihn hereingetragen haben, um das Kissenlager herum und schauen auf den Unbekannten hinab.

»Wir sollten nach dem Derwisch schicken«, flüstert schließlich Ibrahims Nachbar, dessen Gläubigkeit schon immer größer war als sein Vertrauen in die Medizin.

»Wir sollten ihm zunächst etwas zu trinken geben und dann von ihm selbst hören, wie er sich fühlt«, sagt Ibrahim, der gelegentlich sowohl der Religion als auch der Medizin ein paar aufklärende Worte als noch heilsamer vorzieht. »Warum andere nach seinem Zustand fragen, wenn er ihn selbst beurteilen kann?«

Die anderen nicken stumm und starren weiter den Mann aus der Wüste an, während Ibrahim ihm die geöffnete Wasserflasche an den Mund hält.

»Trink etwas, mein Freund«, sagt er leise. »Und willkommen in meinem Haus.«

In diesem Moment lösen sich die verkrampften Finger des Fremden, und die spröden Lippen schließen sich langsam um die Flaschenöffnung. Nach einigen gierigen Schlucken öffnet er die Augen, und eine Hand bewegt sich mühsam zum Gesicht und schiebt die Flasche beiseite, als könnte es in einer solchen Situation Dringlicheres geben als Wasser.

»Wo ist sie?«, haucht der Fremde im Delirium, dann fallen ihm die Augen wieder zu, und sein Kopf gleitet zur Seite.

Die Männer sehen sich ratlos an, und zunächst findet niemand einen Gedanken, der deutlich genug ist, um sich in Worte fassen zu lassen. Durch das geöffnete Fenster dringt das sanfte Rauschen von Baumkronen ins Zimmer. Irgendwo zirpt eine Grille.

»Bei Allah«, murmelt Ibrahim schließlich betroffen, »er hatte eine Frau dabei.«

2. Satz

Calando

Drei Tage schläft und atmet der schweigsame Fremde in der Wohnstube. Ibrahim hält die Welt von ihm fern, gibt ihm zu essen und zu trinken, und mit jedem Bissen und jedem Schluck erwacht ein weiteres Stück Leben in dem Mann aus der Wüste. Ibrahim fragt ihn nicht, woher er kommt, wohin er geht und wer er ist, und wenn er abends von den Schafen nach Hause zurückkehrt, ist sein Gast meistens schon in unruhige Träume gefallen.

Versöhnlich übertüncht schließlich der Morgen des vierten Tages die Wirren einer Nacht, die für den Fremden ein Gemisch aus todtiefem Schlaf und fieberhafter Ruhelosigkeit war, wie eine Tinktur aus unvermischbaren Essenzen. Die letzten Stunden vor dem Morgengrauen wälzt er sich mit leidendem Gesicht hin und her, und als Ibrahim kurz vor Sonnenaufgang leise nach ihm sieht, liegt eine schwere Decke aus Albträumen auf der verkrampften Gestalt und drückt sie tief in die Kissen.

Beim Zwitschern der ersten Vögel setzt Ibrahim Kaffee mit Kardamom auf und lässt dabei die Küchentür offen, damit der Duft den Fremden einlullen kann. Dann hockt er sich in die Wohnstube und wartet. Als die ersten Lichtstrahlen das Gelb der nahen Wüste ins Zimmer tragen, hat sich der Gesichtsausdruck des Unbekannten mit der fiebrigen Nacht ausgesöhnt, und sein verzerrtes Maskenspiel ist der Miene eines Mannes gewichen, der sich durch sich selbst gekämpft hat und nun endlich zu einem annehmbaren Ergebnis gekommen ist. Ein sanfter Wind weht den unaufdringlichen Klang des erwachenden Maskhrans zum Fenster herein, aber erst der Ruf eines Gockels dringt so tief in den Fremden vor, dass er die Augen öffnet und Ibrahim anblickt.

»Ein Hahn«, sagt er. Zwei Tränen ziehen einen Pfad aus glitzernden Erinnerungen über sein Gesicht, aber er lächelt.

»Guten Morgen«, sagt Ibrahim. »Kaffee?«

Der Mann aus der Wüste nickt, und Ibrahim holt ihm Kaffee und Fladenbrot mit Schafskäse aus der Küche. Mühsam richtet der Fremde sich auf und greift nach dem Teller und der heißen Tasse.

»Was ist so besonders an einem Hahn?«, fragt Ibrahim, dankbar, das Ergebnis der dreitägigen Suchaktion einiger Dorfbewohner in der Wüste nicht sofort ansprechen zu müssen.

Der Fremde lächelt wieder und blickt eine Weile schweigend und seinen Gedanken nachhängend ins Leere.

»Das ist eine lange Geschichte«, antwortet er dann und beißt in sein Fladenbrot. »Aber ich weiß von einem Hahn, der keine Flügel hat, keine Krallen und keinen Schnabel, aber doch so viel Kraft, dass er unser Land gerettet hat.«

»Klingt tatsächlich nach einer langen Geschichte«, sagt Ibrahim erleichtert. »Noch mehr Kaffee?«

3. Satz

Fortepiano

Der Junge rannte durch den Wald, als sei der Teufel hinter ihm her. Den hätte er sich als Treiber bei dieser Hetzjagd geradezu herbeigesehnt, denn im Vergleich zu seinem stockschwingenden Vater wäre er eindeutig der weniger diabolische Gegner gewesen. Doch auch an diesem Tag schien das Schicksal nicht sehr offen für Gegenvorschläge.

Diesmal hatte der Vater ein paar Tage Zeit gehabt, um Kräfte anzusammeln, und so musste Selim tiefer in den Wald hineinrennen als je zuvor. Fast eine halbe Stunde lief er nun schon durch die Bäume, stetig bergauf, um den Vorteil seiner kindlichen Kraftreserven voll auszuschöpfen. Und endlich wurden die Schritte seines Verfolgers schleppender. Als die Verwünschungen immer weiter aus der Ferne klangen, schöpfte Selim Hoffnung. Er lief noch eine Weile, dann ließ er sich keuchend auf einem umgefallenen Baumstamm nieder.

Obwohl es eigentlich keinen Grund zur Freude gab, begann er leise zu lachen, vielleicht weil nach Ausbrüchen von Tyrannei jedes plötzliche Freisein eine umso größere Würdigung erfährt. Mit ein paar intensiven Atemzügen brachte Selim seinen Kreislauf zur Ruhe. Dann schloss er die Augen und ließ seinen Rundensieg auf sich wirken, während der Wald ihm in Nase und Ohren drang und sich um seine Seele legte.

Hier auf dem Berg, wo das Existenzgeraune der Menschheit nicht mehr zu hören war, konnte das Orchester des Waldes sich mit all seinen klanglichen Feinheiten entfalten. Ein Windhauch flüsterte durch die Bäume, und mit einem leisen Knacken reckten sich Abertausende Zweige in die Luft, so wie eine erwachende Katze ihren Körper dehnt, um Platz für die Lebensgeister zu schaffen. In der Nähe fiel ein Zapfen in ein Kissen aus weichem Moos. Scheinbar bewegungslos lag der Waldboden zu Selims Füßen, aber er hörte das unentwegte Rascheln und Huschen ganzer Insektenstaaten im Unterholz und im Erdreich, wo ein Milliardenvolk mit einem gigantischen Labyrinth aus konspirativen Kanälen das sichtbare Leben untergrub. In einem davon weit entfernten Kosmos saß ein Eichhörnchen hoch oben auf einem Ast und nagte an etwas herum.

Erst letzten Winter war Selim aufgefallen, dass man, sofern man sich darauf einließ, die Welt um sich herum bis in ihre verborgensten Winkel erkunden konnte, wenn man sich auf seine Ohren konzentrierte. Vor allem aber vernahm man nur dann jene Nuancen, mit denen das Orchester des Lebens seine tieferen Mysterien offenbarte. Schmelzender Schnee klang auf einem Bürgersteig anders als auf herabgefallenem Laub. Das Knistern zusammenwachsender Schneeflocken auf eisigem Boden war heller als das ihrer tauenden Schwestern im Sonnenlicht. Die Stimme des Vaters bekam im Winter einen schrofferen Klang, vielleicht weil die Kälte die Spannung der Stimmbänder veränderte und sie deshalb anders vibrierten. Wenn man gegen das Holz der Haustür klopfte, war der Ton im Winter plötzlich so fremdartig, dass Selim, als er dies zum ersten Mal bemerkte, dachte, er stehe vor dem falschen Haus.

Töne hatten anscheinend zwei Dimensionen – die offensichtliche, die jeder hörte, und ein dahinter verborgenes Klingen, das nicht ganz Dur war und nicht ganz Moll, nicht ganz warm und nicht ganz kalt. Es war eher etwas, das dem Ton sein Volumen verlieh, sein Leben und sein Atmen. Doch offenbar war diese zweite Ebene mancher Geräusche nicht für jedermann hörbar und auch nicht immer da, denn als Selim seinem Vater davon erzählte, hatte dieser seinen Gegenbeweis in einer Ohrfeige von solch trivialer Akustik zusammengefasst, dass ihr jene geheime filigrane Klangebene vollkommen fehlte. Selim war doppelt enttäuscht gewesen, hatte dies aber als Ansporn gewertet, dem Schwingen der Töne fortan noch genauer nachzugehen.

Ein Ergebnis dieser Bemühungen war, dass Selim nun, als er im Wald saß, den ungewöhnlich aufgebrachten Klang einer Lerche vernahm. Schon oft hatte er Lerchen singen hören, aber noch nie eine so hektische Erzählerin, die fürchtete, weniger Zeit als Geschichten zu haben, gehetzt und wie bestrebt, sich selbst zu überholen, mit Tönen darin, die vom Schnabel weggewischt schienen oder vom Baum heruntergespuckt. Vielleicht eine Lerche, die um ihr Leben trällerte, aber welchen Sinn sollte das haben – ein Vogel, dessen Stimme sich in höchster Eile überschlug, der sich selbst aber nicht von seinem Platz rührte?

Dann brach das Gezwitscher plötzlich ab, doch nach einer kurzen Pause war es wieder da, diesmal um eine winzige Spur langsamer und dafür mit mehr Lebensheftigkeit darin, und damit war jeder merkwürdige Unterton und jede Panik verschwunden. Ganz im Gegenteil verkündete die Lerche jetzt mit den scheinbar gleichen Tönen ihre überschäumende Daseinsfreude so euphorisch, dass Selim beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Hier wusste offenbar ein Lebewesen um die geheime Klangebene, und zwar so genau, dass es mit derselben Melodie zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten erzählen konnte.

Also erhob sich Selim und ging behutsam in Richtung der Gleichgesinnten. Bei jedem Schritt bettete er die Fußsohle langsam auf den Waldboden, um die wundersame Lerche nicht zu verschrecken, und so dauerte es eine Weile, bis der Gesang des Vogels aus unmittelbarer Nähe an Selims Ohren drang. Hier mischte sich noch ein anderer Beiton ins Gezwitscher, der schleifend klang und entfernt an die Winterstimmbänder seines Vaters erinnerte. Und als Selim sich mit gerunzelter Stirn voll und ganz auf diesen unterschwelligen Laut konzentrierte, trat er doch noch auf einen Ast. Das leise Knacken ließ das Zwitschern sofort verstummen, und eine von beiderseitigem Lauschen durchdrungene Stille übertönte selbst die Geräusche des Waldes. Aufgeregt hielt Selim den Atem an. Und obwohl es bloß um einen kleinen Vogel ging, spürte er seinen Puls im ganzen Körper hämmern, eine Übertreibung, wie sie nur das Herz eines Jungen in abenteuerlicher Mission zuwege bringen konnte.

»Wer bist du?«, fragte die Lerche schließlich.

4. Satz

Moderato

»Selim«, sagt der Fremde, trinkt den letzten Schluck Kaffee und stellt die Tasse langsam auf dem Tisch ab. »Ich bin Selim.«

Der alte Ibrahim, erprobt in der Überschwemmung der Gegenwart durch Erinnerungen und noch gefangen in der Geschichte seines Gastes, blickt ihn eine Weile abwesend an und gießt schließlich frischen Kaffee nach. »Mein Name ist Ibrahim. Ich danke dir, dass ich dir helfen darf.«

»Ich habe zu danken«, winkt Selim ab. »Nicht nur für das Nachtquartier.«

»Das waren keine besonders erholsamen Nächte, nicht wahr?«

»Verglichen mit den anderen, die hinter mir liegen, waren diese wie ein behagliches Wandeln in einem Wonnegarten Allahs«, erwidert Selim, froh, nun endlich genug Kraft zu haben, um jenem Landesbrauch gerecht zu werden, der mit einer nicht unbeträchtlichen Dosis blühender Gesprächskunst Harmonie zwischen Gast und Gastgeber zaubert. Doch sein Satz ist nicht nur süße Sprachschnörkelei, sondern auch bittere Wahrheit.

»Die letzten Nächte mögen unruhig gewesen sein«, fährt er also fort, »dennoch waren sie seit Langem die ersten halbwegs friedlichen für mich.«

»Die Wüste muss sehr hart gewesen sein.«

»Da draußen«, sagt Selim und zeigt durch das Fenster, »war nicht nur die Wüste.«

Ibrahim nickt. »Wenn jemand durch den heißen Sand kriecht und dabei sein Leben aufs Spiel setzt, muss er wohl von einem Ort kommen, der noch bedrohlicher ist.«

Für einen Augenblick zittern Selims Hände, und sein Blick kehrt sich nach innen, wo sich Bilder festgesetzt haben, die ihn offensichtlich so schnell nicht wieder loslassen werden. Doch mit einem Augenaufschlag und einem Lächeln ist er zurück in Ibrahims Wohnstube. »In der Wüste gab es einen Ort, dem es tatsächlich gelungen ist, voller Blut und doch ohne Lebenssaft zu sein.«

»Das lässt mich schaudern und hoffen zugleich«, flüstert Ibrahim. »Es klingt nach einem Ort, der all das, was ganz Syrakesh in den letzten Jahren gezeichnet hat, auf sich vereint. Aber es gibt ihn nun nicht mehr, sagst du?«

»Nein, das ist vorbei«, antwortet Selim und beißt in sein Fladenbrot. »Dank des Hahns.«

»Offenbar gibt es viele merkwürdige Vögel in deinem Leben«, sagt Ibrahim und lacht. »Nun sind es schon zwei, über die du mich unbedingt aufklären musst. Doch jetzt werde ich nach meinen eigenen Tieren, den Schafen, sehen. Aber wenn ich zurückkomme, unergründlicher Selim, musst du meinen brennenden Wissensdurst mit ein paar ziemlich großen Krügen Erleuchtung löschen.«

»Bitte verzeih mir, ich spreche in Rätseln«, lächelt Selim. »Das war nicht meine Absicht. Ausgerechnet ein Fremder, den man unter seinem Dach schlafen lässt, sollte einen nicht durch Unergründlichkeit beunruhigen.«

»Du beunruhigst mich nicht«, erwidert der alte Schäfer und lacht weiter, »du tust etwas noch viel Erbarmungsloseres: Du machst mich neugierig.«

»Entschuldigung«, sagt Selim, der nun ebenfalls laut lachen muss. »Wenn deine Schafe geweidet und getrunken haben, soll auch dein Durst gestillt werden.«

5. Satz

Adagio

Der Mond taucht die Rücken der Schafe in ein silbriges Licht, und die Tiere schieben sich träge über die Weide wie herabgefallene Wolken. Ein leichter Wind bläst aus der Wüste direkt auf Maskhran zu, als sei er auf der Suche nach der geschundenen Gestalt. Doch er selbst hat Selims Spuren längst verweht und auch die der Dorfbewohner, die in den letzten Tagen nach der Begleiterin des Fremden gesucht haben.

Nachdenklich blickt Ibrahim in die Sterne hinauf, die in vermeintlich immer gleicher Konstellation vom Firmament schimmern, ganz gleich, wie radikal sich die Konstellationen menschlicher Bande verändern, fast wie ein trotziges Gegenprogramm am Himmel. Oft hat Ibrahim in den letzten Jahren darüber gebrütet, wieso ausgerechnet das, was mit der größten Bewegung durchs All saust und niemals stillsteht, der einzige feste Ankerpunkt sein kann, die letzte verlässliche und beständige Größe. An manchen Abenden, wenn die Schafe friedlich am Gras zupften und der Himmel sich über Maskhran und die Weide wölbte wie ein schützendes Beduinenzelt, spürte Ibrahim eine tiefe Zuversicht in sich. Vielleicht, ging ihm dann durch den Kopf, zeugten gerade die unsichtbaren Bewegungen von größter Standhaftigkeit, und dann musste er jedes Mal lächeln.

Der Schuss, der das Leben seiner Frau beendet hatte, ließ sein Schmunzeln unter dem Firmament für lange Zeit versiegen, aber nun sitzt er da, und in den letzten Tagen haben die Sterne ihm recht gegeben – und Ibrahim fühlt, wie es beim Anblick der glitzernden Punkte über seinem Kopf in seinen Mundwinkeln zuckt. Es ist das erste Mal nach dem Schuss, dass die Gestirne ihn wieder zum Lächeln bringen, und er spürt, wie ein Gefühl innerer Freiheit durch seinen Körper und überhaupt durch sein ganzes Ich schwappt und sich schäumend überschlägt wie Meereswellen.

»Ja«, flüstert er, und einige Schafe heben kurz ihre Köpfe, grasen aber weiter, als sie merken, dass der alte Schäfer mit den Sternen redet, »am Ende ist immer Licht. Selbst in der Finsternis.«

Am Mittag hat er einen der Jungen gebeten, auf dem Markt ein paar Leckereien zu kaufen und sie seinem Gast zu bringen, und der Junge hat ihm Selims Dank überbracht und versichert, dass der Fremde Maskhrans Behaglichkeit durch das geöffnete Fenster wie Medizin inhaliere und sich in guter Verfassung befinde. Außerdem ließ er fragen, ob er seine Hände mit jener Salbe behandeln dürfe, die im Bad stehe. Ibrahim, dem die ausgeprägte Sorge Selims um seine Hände nicht entgangen ist und der diesen Balsam regelmäßig aus dem Wollwachs seiner Schafe herstellt und auf dem Markt von Maskhran verkauft, hat den Jungen mit der Nachricht zurückgeschickt, dass sein Gast sich reichlich bedienen möge und er und die Schafe erfreut seien, etwas zur Geschmeidigkeit von Selims Händen beisteuern zu können. Der Junge, den Syrakeshs traditionelles Gastgeberpathos wie die meisten seiner Generation eher belustigt als berührt, ist mit einem schiefen Grinsen davongeeilt.

»Veränderung«, sagt Ibrahim nun zu den Sternen, und weil diese nicht antworten können, übernimmt er das beipflichtende Nicken für sie. Dann bewegt er sich auf seine Schafe zu, um sie zusammenzutreiben, denn zwischen den Wänden seiner Wohnstube schwebt noch eine Geschichte in der Luft.

6. Satz

Adagio

Im Wald hatte Selim noch nie einen anderen Menschen angetroffen. Und ausgerechnet oben in den Bergen, wo weit und breit kein Dorf war, schien ihm dies so unwirklich wie die zufällige Begegnung eines Verdurstenden und eines Wasserverkäufers mitten in der unendlichen Wüste. Erst recht, wenn dieser Mensch in Begleitung einer Lerche war.

Mit klopfendem Herzen trat der Junge auf eine kleine Lichtung hinaus, die gut geschützt zwischen den Büschen lag. Die Stämme der Fichten umringten den Platz wie hölzerne Säulen. Der Mann, der inmitten der Lichtung auf einem Holzschemel saß und Selim neugierig studierte, hatte alle äußeren Anzeichen eines Weisen auf sich vereint, bärtig, weißhaarig und vor allem alt. Die Verschlissenheit seiner Kleidung lag leichtsinnig nahe am Zerfall, und mit struppigem Haar bekundete er eine gewisse Furchtlosigkeit gegenüber seinem eigenen Spiegelbild. Sein Körper schien irgendwie kleiner als er selbst.

Doch anscheinend war der Alte kein Philosoph, sondern ein Musiker. In der linken Hand hielt er eine Geige. Die rechte ruhte in seinem Schoß und ließ den Violinbogen langsam hin und her schwingen. Ein harmloses Werkzeug nur, geschaffen, um zu streicheln, doch die Wahrnehmung Selims, der eben noch von Stock und Vater durch den Wald gejagt worden war, abstrahierte das lange Holz zu einem Instrument der Macht. Aber es erfüllte ihn nicht mit Furcht, sondern mit einer so unerwarteten Erkenntnis, dass er erschrocken stehen blieb und auf die Violine starrte. Vielleicht waren es der weise Nimbus des alten Mannes und die Annahme, dass der Bogen in seiner Hand unendlich mehr Ausdrucksmöglichkeiten in sich barg als der Stock des Vaters. Vielleicht war es auch der Zauber, der von den geschwungenen Formen der Violine ausging und in Selim Gefühle von Harmonie und Schöngeisterei wachrief. In einem einzigen Moment begriff er, dass dieses geheimnisvolle Instrument und sein eigenes feines Gehör zu einer Woge aus musikalischer Leidenschaft und gefühlsintensiven Geschichten zusammenfinden könnten. Geschichten, die nicht mit Buchstaben, sondern mit Noten die Menschen durchdringen würden. Und Leidenschaft, welche die Menschen berühren könnte, ohne sie anzutasten.

Die musikalische Kostprobe, die durch den Wald bis zu ihm vorgedrungen war und ihn hierhergelockt hatte, kam aus einem Holzkörper, mit dem man eben jene geheimen Schwingungen selbst erzeugen konnte, die Selim bisher nur vom Hinhören kannte. Und er ahnte, dass dem Spieler ein Instrument an die Hand gegeben wurde, dessen unterschwellige Ansprache seine Zuhörer tiefer packen konnte als die bloßen Noten selbst. Während der Stock des Vaters nicht mehr vermochte, als eine oberflächliche Botschaft zu übermitteln, der man sich unweigerlich widersetzte, barg der Violinbogen Möglichkeiten, sich viel weniger aufdringlich, dafür aber umso eindringlicher Gehör zu verschaffen. Dieses Instrument, dachte Selim, würde Menschen von innen berühren können, weil es seine Botschaften nicht auf sie draufprügelte, sondern sich für die höhere Glaubwürdigkeit streichender Bewegungen entschieden hatte.

»Komm ruhig näher«, sagte der Alte und winkte Selim mit dem Violinbogen einladend heran. »Ich habe nicht mehr genug Zähne, um zu beißen. Mein Name ist Arif.«

Im festen Glauben, dass ein Mann, der ein solches Instrument besitzt, ohnehin niemandem ein Leid zufügen würde, trat Selim an ihn heran. Sein Blick fixierte abwechselnd die Violine und ihren nicht minder bemerkenswerten Besitzer, und Arif, als erfahrener Geigenlehrer mit der Unentschlossenheit kindlicher Aufmerksamkeit wohlvertraut, hob das Instrument hoch, um dem Jungen eine Entscheidungshilfe zu geben.

»Eine Violine«, sagte er. »Schon mal eine gesehen?«

»Schon«, sagte Selim leise.

Und weil der Junge so unverwandt das wertvolle Instrument anblickte und man arglosen Entdeckergeist niemals mit skeptischer Lebenserfahrung verscheuchen sollte, reichte der Alte Selim die Violine und den Bogen. Als die jungen Hände so behutsam danach griffen wie nach einem verletzten Vogel, wusste Arif, dass er keinen Fehler gemacht hatte.

Selim fühlte das Holz zwischen seinen Fingern und drehte die Violine vorsichtig hin und her, um jedes Detail mit der angemessenen Sorgfalt betrachten zu können. Wie vollkommen sich das Instrument und der Bogen in seine Hände fügten. Und wie angenehm sich das Holz anfühlte, warm, lebendig und ebenmäßig.

»Vier Holzarten«, sagte Arif, als habe er Selims Gedanken gelesen. »Ebenholz für das Griffbrett, Ahorn für den Boden, Fichte für die Decke und Pernambukholz für den Bogen. Sei vorsichtig mit ihm, das ist ein ziemlich teures Holz.«

Der Junge nickte, klopfte behutsam mit der Kuppe des Zeigefingers gegen den Geigenboden und lauschte dem hohlen Klang. Das Innere der Violine schien aus einer Höhle zu bestehen, in der ein gigantischer Schwarm unsichtbarer Noten nistete, der darauf wartete, herausgelockt zu werden und die Luft mit Melodien zu erfüllen.

»Wie bekommt man immer wieder neue Noten aus der Geige heraus?«, fragte Selim irritiert.

Arif lächelte und deutete auf den Bogen. »Das Geheimnis ist, dass man die Töne nicht aus ihr herausholt. Man gibt sie in die Violine hinein. Der Bogen erzeugt sie mit den Saiten, und den Korpus benötigt man nur, um die Töne einzufangen und so zu verstärken, dass wir sie hören können.« Er hielt kurz inne. »Das ist das Vermächtnis der Violine: Was man ewig schröpft, ist irgendwann ausgebeutet und ausgemergelt. Nur Dinge, in die man hineingibt, werden zur unerschöpflichen Quelle.«

Wahrscheinlich war der Alte doch ein Philosoph. Zumindest kam er gern vom Thema ab, wie es Selim schien.

»Ich habe eine Lerche singen hören. Das war die Geige, nicht wahr?«, fragte er, ohne den Blick vom Instrument zu nehmen.

»Mmh, ja«, erwiderte Arif genussvoll. »Das war ein Ausschnitt aus einem Violinstück von Grigoraş Dinicu. Ein Komponist aus Rumänien, weißt du? Die Lerche ist ein irrsinniges und aufregendes Stück Musik, in dem man mit der Violine den Gesang eines Vogels nachahmt. Ich dachte, wenn ich schon hier sitze, um den Bäumen vorzuspielen, sollte ich etwas wählen, das ihnen vertraut ist.« Verschwörerisch zwinkerte er dem Jungen zu. »Siehst du all die Fichten um uns herum? Ich bereite sie auf ihr späteres Leben vor. Denn dies hier«, er beugte sich zu Selim vor und senkte seine Stimme, »ist ein Violinenwald.«

7. Satz

Mesto

»Arif war nicht nur Musiker und Philosoph«, sagt Selim, und als Nachhall seiner Schilderungen gleitet ein versonnener Ausdruck über sein Gesicht. »Er war auch Geigenbauer.«

Weit ist die Nacht über Maskhran vorangeschritten. Ibrahim sitzt dem Mann aus der Wüste gegenüber, lauscht seiner Erzählung und brummt zufrieden. Nicht nur, weil er tagsüber meist mit seinen Schafen vorliebnehmen muss, deren Mitteilungsbedürfnis sich im Großen und Ganzen auf sinnfreies Geblöke beschränkt. Sondern auch, weil Selim sich mit jedem einzelnen Satz ein kleines Stück mehr von einem Fremden in einen Vertrauten verwandelt.

Ist der Mann, der sich halbtot durch den heißen Sand gekämpft hat, schon bereit, von der traurigen Nachricht zu erfahren, die der Suchtrupp aus der Wüste mitgebracht hat? Selim scheint wieder bei Kräften und innerlich aufgeräumt zu sein, aber dass er selbst das Thema meidet, wertet der alte Schäfer als untrügliches Zeichen eines tief sitzenden Schocks, der Selim bis auf Weiteres vor jeder neuen Unerträglichkeit abschirmen will. Kurz denkt Ibrahim an seine eigene Frau, die nach dem Schuss aus seinem Leben ebenso verschwunden war wie aus seiner Sprache, weil er wochenlang kein einziges Wort über sie verlieren konnte. Und was ihm noch viel länger nicht über die Lippen kam, waren Fragen, denn er hatte eine lähmende Angst vor den Antworten. Davon abgesehen hatten die Menschen in ganz Syrakesh gelernt, Fragen besser nur dort zu stellen, wo niemand sie hören konnte. Zum Beispiel inmitten einer Herde verschwiegener Schafe.

»Arif saß im Violinenwald und spielte den Bäumen auf jenem Instrument vor, zu dem sie selbst eines Tages werden sollten«, sagt Selim und holt Ibrahim damit aus seinen Gedanken. »Das tat er schon seit vielen Jahren. Für den Geigenbau werden Fichten verwendet, die oben in den Bergen in einer Erde wurzeln, die nicht viele Nährstoffe enthält. Der Vorteil ist, dass die Bäume dann sehr langsam wachsen, dicht aneinanderliegende, regelmäßige Jahresringe haben – und viel Zeit, um Arifs Musik zuzuhören und sich auf ihre spätere Aufgabe vorzubereiten. Über die Jahrzehnte gerieten so immer mehr von Arifs Noten zwischen die Jahresringe.« Selim lächelt. »Das war zumindest seine Auffassung von verinnerlichter Musik.«

»Richtig so«, bemerkt Ibrahim. »Die Dinge wachsen nicht nur aus ihren Materialien, sondern auch an der Leidenschaft, die wir hinzugeben.«

Selims Augen bekommen jenes Leuchten, das durch das plötzliche Aufflackern innerer Verbundenheit genährt wird. »Die Leidenschaft«, sagt er und lächelt, »verschafft der Violine durchaus ein paar Möglichkeiten.«

»Natürlich tut sie das. Es sind die Möglichkeiten, die ein Instrument hörbar machen.«

Selim schüttelt den Kopf. »Das allein ist es nicht. Die Stärke der Leidenschaft liegt nicht nur darin, einer Violine Gehör zu verschaffen.«

»Sondern?«

Selim sieht aus dem Fenster und reist in Erinnerungen. Draußen zirpen die letzten Zikaden das Versprechen einer friedlichen Nacht in die Dunkelheit.

»Gehört zu werden, bedeutet noch nicht, auch verstanden zu werden«, sagt er dann. »Das eigentliche Geheimnis liegt darin, der Violine eine Stimme zu geben.«

Ibrahim brummt zufrieden. Dann erhebt er sich und stellt sich neben Selim ans Fenster. Gemeinsam blicken sie in die Nacht hinaus, auf die menschenleere Straße und die stillen Vorgärten. Ibrahim atmet tief ein und genießt die Ruhe, weil sie nun auch wieder Friedlichkeit bedeutet. »Lass uns schlafen gehen«, sagt er.

8. Satz

Piano

»Spiel nicht nur mit ihr«, sagte Arif. »Gib ihr eine Stimme. Das ist das Wichtigste.«

Am Morgen war Selim schon früh aus den Federn gekrochen, während sein Vater noch im Bett gelegen und sich von den Strapazen durchgreifender Erziehungsmethoden erholt hatte. Die Erkenntnis, dass Machtherrschaft anscheinend früher oder später erschöpft zusammenbrechen würde, weil sie einen beträchtlichen Teil ihrer Anstrengungen der eigenen Aufrechterhaltung widmen musste, hatte in Selim den Entschluss reifen lassen, durch Ungehorsam den Kräften seines Vaters künftig noch konsequenter Gelegenheit zur Ermattung zu geben.

Für den Anfang war er aus dem Haus geschlichen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Gerade erhoben sich die Nebelschleier vom Waldboden, als hätten sie darin geschlafen, und die Taufrische entlockte den Bäumen einen belebenden Duft. Die Sonnenstrahlen fielen schräg auf die Lichtung zwischen den Fichten und zeichneten sich in der Morgenluft ab.

»Wer anderen eine Stimme geben will, muss sie zum Reden bringen. Dafür braucht man manchmal ein Hilfsmittel. Hier ist es«, sagte Arif und hielt dem Jungen die geballte Faust unter die Nase. Als er Selims bestürztes Gesicht sah und darin Erlebnisse erblickte, die unreifer waren als der Junge selbst, zog er die Faust hastig wieder zurück.

»Entschuldige«, sagte er leise und blickte betroffen zu Boden. »Das war falsch ausgedrückt. Lass mich noch einmal anfangen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Und ich halte es hier in meiner Hand verborgen. Eine kleine Überraschung, verstehst du? Ich wollte dich nicht erschrecken.«

»Was ist es?«, fragte Selim. Seine Miene hellte sich wieder auf.

»Du wirst es todlangweilig finden, aber es ist viel bemerkenswerter, als man ihm ansieht.«

»Zeig.«

»Ich bin nicht sicher, ob du den Anblick ertragen kannst.«

»Ich dachte, es sieht todlangweilig aus?«

»Eben.«

»Mach die Hand auf.«

»Es ist ganz klein. Kaum zehn Zentimeter lang. Aber es wächst an der Bedeutung, mit der wir es anreichern.«

»Ich will es sehen.«

»Das wirst du. Was für sich genommen schon ein kleines Wunder ist.«

»Wieso?«

»Weil es vermutlich das einzige Geräusch auf der ganzen Welt ist, das man sehen kann.«

»Du hast ein Geräusch in der Hand?«

»Eine Stimme. Es ist die Stimme der Violine.«

Arif öffnete seine Faust so langsam, als könnte das, was darin lag, entwischen. In der Hand lag ein kleines, rundes Stöckchen aus Fichtenholz. Der Junge sah kein bisschen enttäuscht aus.

»Das ist eine Stimme?«, fragte er neugierig.

Er spricht den Dingen nicht ihre Größe ab, nur weil sie klein scheinen, dachte Arif und nickte zufrieden. Vermutlich wäre er ein guter Schüler.

»Wir nennen dieses kleine, aber wichtige Bauteil der Violine Stimmstock oder einfach Stimme. Und manchmal sogar –«, er machte eine Pause, »– die Seele des Instruments.« Verschwörerisch beugte er sich zu dem Jungen hinüber. »Aber ich persönlich habe einen anderen Namen dafür.«

»Welchen denn?«

»Ich nenne es die innere Saite.«

»Innere Saite?«

»Weil es tief im Innern der Violine sitzt und vibriert. Und soll ich dir ein Geheimnis verraten?« Er lächelte einladend, und der Junge nickte stumm. »Ich glaube, dass Menschen auch so ein Ding in sich tragen.«

Selim blickte gebannt auf das kleine Holzteil. »Und dieses Stäbchen sitzt in der Geige drin?«, fragte er schließlich.

»Man setzt es zwischen Decke und Boden, damit es die Schwingungen vom einen auf das andere überträgt. Außerdem stützt es den Druck ab, den die Saitenspannung auf die Decke ausübt. Dieses Stöckchen hier ist nur fünfeinhalb Millimeter dünn und muss in der Länge sehr genau angepasst werden, damit es zwischen Decke und Boden klemmen bleibt. Es wird dort nämlich nicht verklebt. Du siehst, die Stimme ist eine sehr kleine und filigrane Sache, und trotzdem verleiht sie der Violine ihre ganze Macht.« Arif ließ den Stimmstock auf einen Baumstumpf fallen. »Hörst du das? Sie hat einen sehr hohen Eigenton. Daraus können wir schließen, dass sie ziemlich elastisch ist.«

»Ist das gut?«

»Ja, das ist gut. Es bedeutet, dass die Stimme Schwingungen gut überträgt. Vorausgesetzt, sie sitzt am rechten Platz, meistens zwei bis drei Millimeter unterhalb des rechten Stegfußes. Die richtige Stelle zu finden, ist eine große Kunst, weißt du? Manchmal sucht man tagelang danach. Setzt man die Stimme falsch ein, verfehlt die Geige ihre Wirkung.«

Arif nahm das Stöckchen wieder in die Hand. »Dieses Ding hier ist ein kleines Teil in einem riesigen Puzzle, das von Geigenbauern, Komponisten und Musikern zu einem ganz besonderen Instrument zusammengefügt wurde. Du musst dir ein gewaltiges Aufgebot von Menschen vorstellen, die über die Jahrhunderte ihren Schweiß und ihre Ideen gegeben haben, um die Violine zum Leben zu erwecken. Und um ihr eine besonders intensive emotionale Überzeugungskraft zu ermöglichen.«

Der Junge blickte ihn ratlos an, und Arif suchte für einen Moment nach Worten. »Kurz gesagt«, fuhr er dann fort und zwinkerte ihm zu, »sie sollte eine gute Überredungskünstlerin werden.«

Selim nickte anerkennend.

»Willst du wissen, warum früher die Geigenbauer immer das Holz abgeleckt haben?«, fragte Arif.

»Ja«, sagte Selim. »Das will ich wissen. Und das mit der Überredungskunst.«

Intermezzo

Recitando

Es begann, wie so vieles, mit einem Stock. Ohne zu ahnen, was er damit entfachen würde, hatte irgendwer vor fünfzehntausend Jahren einen Stab gebogen, eine Schnur eingespannt und mit einem infantilen Zupfen die Geschichte der Saiteninstrumente in Gang gebracht. Vermutlich hat er seine Erfindung an die Mundhöhle gehalten, um den Tönen eine Resonanz zu geben, einer archaischen Musik, die bald aus Hütten und Höhlen drang und sich zu den Stimmen der lange vorher erfundenen Flöten und Trommeln mischte. An der klanglichen Zumutbarkeit des steinzeitlichen Orchesters darf man getrost zweifeln, aber die historische Leistung kann wohl nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es war der Beginn einer Suche, und sie sollte ein paar tausend Jahre in Anspruch nehmen.

In Wirklichkeit war natürlich jedem klar, dass sich ein Hirngespinst wie der perfekte Klang niemals finden ließe, aber vielleicht machte gerade das die Suche von Anfang an so verlockend: dass sie nämlich nie aufhören würde. Denn lag es nicht in der Natur des Menschen, im Ende stets nicht die Erfüllung, sondern nur die Enttäuschung zu finden? Eine Suche, die zu keiner Zeit an einer endgültigen Erkenntnis zugrunde gehen würde, versprach eine langfristig motivierende und deshalb verheißungsvolle Beschäftigung zu werden.

Um die neue Mission gleich von Beginn an langsam angehen zu lassen, zupfte man vorsichtshalber für lange Zeit einfach weiter an der Saite herum und ging fürs Erste dazu über, als Resonanzverstärker die Mundhöhle durch die Schale einer Kokosnuss oder einen Schildkrötenpanzer zu ersetzen. Immerhin kam ein unbekannter Himmelsstürmer darauf, dass man statt einer ja auch zwei Saiten einspannen könnte, um die Sache ein wenig interessanter zu gestalten.

Irgendwer brachte schließlich den Streichbogen ins Spiel, der anfänglich so stark gekrümmt war wie ein Jagdbogen. Der Einfall verbreitete sich im gesamten Orient, und mit Feuereifer machten sich die arabischen Tüftler daran, immer neue einfallsreiche Streichinstrumente zu erfinden. Das beliebteste, das Rebab, reiste schließlich in den Händen der Kreuzritter und der islamischen Eroberer Spaniens nach Europa, wo es als Rebec für Furore sorgte. Und hier wurde Mitte des sechzehnten Jahrhunderts das Klangwunder aus dem Morgenland mit seinen abendländischen Verwandten zu einer der größten Ideen der Musikgeschichte zusammengeführt: zur Violine.

In Barock, Klassik und Romantik verschaffte sie sich unter den Instrumenten auf der Stelle ihren Platz.

Schon vorher hatten an verrückten Ideen reiche Experimente zum geeignetsten Material für die Saiten begonnen. Seide, Metalle, Hanf, Pferdehaare, selbst Fasern aus Lianen und Wurzeln wurden auf der Suche nach dem bestmöglichen Klang eingespannt. Der fast kulinarisch anmutende Einfall, Tierdärme vor der Verarbeitung in Rotwein einzulegen, wurde zwar wieder fallen gelassen, aber generell erwiesen sich die mittleren Schichten der Darmhaut als so vielversprechend, dass nun allerlei Getier dran glauben musste, bis man als wohl musikalischsten Darm den des Schafes ausfindig machte, genauer gesagt: den Darm wild grasender Berg- oder Steppenschafe, rund sieben Monate alt und damit schon kräftig, aber noch flexibel genug. Die Sache hatte inzwischen etwas pedantische Züge angenommen.

Auf der Suche nach dem besten Holz wurden die Wälder durchforstet und die Stämme aus den Alpen, den Pyrenäen und den Karpaten herangeschafft. In Cremona, Mittenwald, Füssen, Amsterdam, Wien und Prag, überall machten die Geigenbauer sich daran, mit einem Musikinstrument Weltgeschichte zu schreiben. Andrea Amati und seine Nachfahren, Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri und Jakob Stainer zückten ihre Werkzeuge und hobelten engelhaft klingende, aber sündhaft teure Violinen aus den Wäldern. Allein Stradivari schuf über tausend Instrumente, doch als 1869 die Kirche, in der sich sein Grab befand, abgerissen wurde, machte sich trotzdem niemand die Mühe, vorher seine Gebeine zu retten, was wohl bedeutet, dass die Welt manchmal undankbar ist oder sie die Schöpfer ihrer wirklich existenziellen Werte nicht immer zu erkennen vermag.

Damit das gefällte Holz schneller trocknete, wurde bald mit Chemikalien nachgeholfen, und einem Geigenbauer, der etwas auf sich hielt, blieb nichts weiter übrig, als die Rohlinge abzulecken und so auf eine verdächtige säuerliche Note zu überprüfen. An Süße hingegen verlor der Klang der Geige gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts, als das Instrumentalkonzert in Mode kam, die Violine sich als Soloinstrument mit eigenen Melodien gegen das Orchester abheben musste und die Geigenbauer ihr dafür mehr Kraft verliehen. Dies war die große Stunde von Komponisten und Violinisten wie Antonio Vivaldi, der sein Instrument aus dem Orchester herauslöste und es mutig eine virtuose Geschichte erzählen ließ.

Die Violine war damit in gewisser Weise zu ihren arabischen Wurzeln zurückgekehrt. Denn sie hatte sich eine eigenständige Stimme verschafft und war zur Erzählerin geworden. So wie ihre orientalischen Vorfahren, die ihre Beliebtheit insbesondere der Ähnlichkeit ihrer Klänge mit islamischen Gesängen zu verdanken hatten.

9. Satz

Animato

»Für Arif«, sagt Selim, »waren seine Violinen deshalb solche Wunderwerke, weil er glaubte, dass sie nicht allein in seiner Werkstatt und von seinen Händen geschaffen wurden. Wenn er eine Geige baute, trug er nur den letzten Teil eines Jahrhunderte währenden Entstehungsprozesses bei. Ein Prozess, der ein Instrument in ein Mysterium verwandelt hat.«

Ibrahim nickt.

»Und in ein gemeinsames Kind von Morgenland und Abendland«, fährt Selim fort. »So wie die alten Seefahrer aus Orient und Okzident Syrakesh geprägt haben. Auf ihren Schiffen brachten sie aus beiden Welten die Samen der Pflanzen und die Saat der Religion hierher. Wo sie gemeinsam auf fruchtbaren Boden fielen. Und obwohl Syrakesh nun ein arabisches Land ist, merkt man ihm doch bis heute auch seine europäischen Wurzeln an. Dass die Violine ihren Ursprung ebenfalls in beiden Kulturkreisen hat, war ein wichtiger Bestandteil von Arifs Lehre.«

»Er hat dich also unterrichtet«, stellt Ibrahim fest.

»Zunächst trafen wir uns regelmäßig im Wald. Er lebte in Silshana, aber einmal die Woche kam er zu der Lichtung, und dann saßen wir unter den Bäumen und bastelten an einer Violine herum, außerdem zeigte er mir, wie man sie spielt. Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein solches Instrument zu bauen, ist eine unglaublich komplexe Mischung aus Handwerk und Kunst. Und man braucht dafür ein Feingefühl, das ich als naiver Junge dem alten, heruntergekommenen Arif auf den ersten Blick gar nicht zugetraut hätte. Aber in ihm steckte eine sensible Seele, die ihn wahre Kunstwerke erschaffen ließ. Und dass er mir beides beibringen konnte – wie man eine Geige baut und wie man sie spielt –, hatte für mich einen unschätzbaren Vorteil, der mir erst mit der Zeit so richtig bewusst wurde.« Selim lächelt. »Er hat mich damit sowohl in die Geheimnisse des Körpers der Violine als auch in die ihrer Seele eingeweiht. Und darin, beides zusammenzuführen.«

»Kann man denn im Wald und ohne richtige Werkbank Violinen bauen?«, fragt Ibrahim.

»Dort haben wir uns nur getroffen, solange ich noch zur Schule ging. Aber als ich damit fertig war, habe ich mich von meinem Vater und meinem Heimatdorf verabschiedet und bin nach Silshana gegangen. Arif hatte ein richtiges kleines Lehrlingszimmer, nur wenige Straßen von seiner eigenen Werkstatt entfernt. Da konnte ich dann wohnen.«

»Und dein Vater?«

»Er hat mich ziehen lassen und kein Wort dazu gesagt, und danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das hat mir natürlich zu schaffen gemacht.«

»Trotz allem?«

»Liebesentzug vernichtet nicht die Liebe. Er verstärkt im Gegenteil das Bedürfnis nach ihr, zumindest das nach Harmonie. Ich hatte das nicht erwartet, aber als er plötzlich einfach aus meinem Leben verschwand, war ich ziemlich betroffen. Doch ich war auch sehr damit beschäftigt, eine neue Welt zu erkunden. Und gleich in den ersten Tagen, noch während ich dabei war, mich in meinem neuen Zimmer einzurichten, erkannte ich plötzlich, dass mir etwas anderes noch viel mehr fehlte.«

»Ewas anderes?«

»Ich übte gerade irgendein Stück, und alles schien zu stimmen, die Noten, das Timbre, die unterschwelligen Schwingungen, die Geschwindigkeit, der Fluss der Melodie, die emotionale Tiefe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich im Vernehmbaren irgendeine wichtige Nuance vermisste. Vielmehr schien etwas zu fehlen, das man ohnehin nicht direkt heraushören würde, eine Zutat, die aber dennoch einen wichtigen Zweck erfüllte.«

Selim deutet auf Ibrahims Küchentür. »Wie beim Kochen, verstehst du? Wenn zum Beispiel manchen Speisen eine kleine Menge Zucker beigemischt wird, so geschickt dosiert, dass sie das Gericht zwar nicht erkennbar süßer macht, aber doch die Gesamtkomposition abrundet.«

»Manchmal«, sagt Ibrahim, »ist es gerade das Unmerkliche, das die Dinge vollkommen macht.«

»Ganz genau. Es fehlte eine Art intensivierendes Element, das keinen eigenen Geschmack ins Arrangement einbrachte, sondern den der anderen Zutaten besser zur Geltung kommen ließ. Ich erinnerte mich an Arifs Philosophie, dass man die Töne nicht aus der Violine herausholte, sondern sie in sie hineingab. Womöglich war es an mir und nicht am Instrument, die fehlende Zutat beizusteuern. Nicht der Geigenkorpus, nicht der Bogen und auch nicht deren Zusammenspiel ließen diese letzte Ingredienz vermissen, sondern derjenige, der beides hielt. Und anscheinend handelte es sich um etwas, das ich nicht von Arif lernen konnte.«

Selim hält kurz inne, während seine Gedanken seiner Erzählung bereits vorauseilen.

»Und dann«, flüstert er, »kam sie ins Spiel.«

»Sie?«, fragt Ibrahim.

10. Satz

Amabile

»Miriam«, sagt Selim und inspiziert mit dem übertriebenen Interesse eines Verschämten seine Hände, gerade als sei es ein Sakrileg, diesen Namen auszusprechen. Doch dann hebt er seinen Blick und schaut Ibrahim an.

Etwas ist in seinem Gesicht. Ein behagliches Sehnen nach jemandem, der unter keinen Umständen verloren gehen kann und niemals Vergangenheit wird. Eine sinnliche Zuneigung, die seinen Kopf leicht auf die Seite legt, als betrachte er Miriam gerade jetzt und streiche ihr die Haare aus der Stirn. Zufrieden in Erinnerungen wandelnde Entrücktheit. Das Gesicht eines Mannes auf einer Reise in glückliche Tage, die ihm keiner mehr nehmen kann, weil niemand in der Zeit zurückgehen und dort etwas ändern könnte und weil das Gewesene einen magischen Platz in der Gegenwart bekommen hat.

»Bei unserer ersten Begegnung hatte ihre Schönheit sich mir noch nicht offenbart. Und doch …«, sagt Selim und schweigt.

»Fabelhaft«, erwidert Ibrahim.

Sie sehen sich an und lächeln.

»Vermisst du sie?«, fragt Ibrahim und spürt einen Anflug von Angst in seinem Innern, als ihm bewusst wird, dass Miriam vielleicht jene Frau ist, nach der die Einwohner Maskhrans in der Wüste gesucht haben.

»Ja, ich vermisse sie«, sagt Selim und sieht dabei zufrieden aus. »Aber das ist mir längst keine Bürde mehr. Manchmal vermag selbst die innigste Nähe das Begehren nicht zu lindern. Nach ihr gesehnt habe ich mich auch, wenn sie gerade neben mir auf einer Bank saß oder wenn sie in meinen Armen lag.«

Für eine Weile erfüllen nur der Wirkhall seines Gedankens und das Zirpen der Zikaden die Luft. Durch das offene Fenster weht der Duft von Limettenblüten ins Zimmer und würzt Selims Worte mit einer so wohltuenden Frische, dass für Schwermut kein Platz mehr bleibt. Das Sonnenlicht dringt herein und wirft Selims Schatten an die Wand. Ein Mensch, der noch einen Schatten wirft, hat das Wichtigste noch nicht verloren, denkt Ibrahim, und ein Mensch, dessen Schemen größer ist als er selbst, hat mehr Substanz, als man ihm ansieht. Vor dem Haus rennen ein paar Kinder vorbei, die lachend eine Ziege durchs Dorf treiben. Niemand ermahnt sie, denn dass es nur eine Ziege ist, die gejagt wird, wissen die Einwohner Maskhrans in letzter Zeit ebenso zu genießen wie lachende Kinder.

»Shisha?«, schlägt Ibrahim schließlich vor.

»Meine letzte Wasserpfeife ist lange her«, nickt Selim. »Es wäre mir eine Freude.«

Der alte Schäfer schlurft in die Küche, und als er zurückkehrt, bringt er eine entzündete Shisha mit. Selim lehnt sich in die Bodenkissen, nimmt einen Zug, bläst einen weißen Schwaden in die Wohnstube und deutet darauf. »Als Miriam in mein Leben trat, lag sofort etwas Besonderes in der Luft.«

»Ingredienzien der Liebe, die im Raum schweben und einem die Sinne verwirren?«, fragt Ibrahim lächelnd.

»Und die nur schwer zu greifen sind. Wie ein Hauch.«

»Ein Verdacht.«

Nun zieht auch Ibrahim an der Shisha, und dann pusten sie gleichzeitig helle Schemen in die Luft, wie das nebulöse Abbild ihres im Raum schwebenden, gemeinsam geschaffenen Gedankens.

»Einen Verdacht, dass Miriam zu etwas Besonderem in meinem Leben werden würde«, fährt Selim fort, »hatte ich gleich, als ich sie das erste Mal sah.«

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783739352466

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2016 (Juni)

- Schlagworte

- romantisch geige orient diktatur liebe leidenschaft poetisch violine musik literarisch