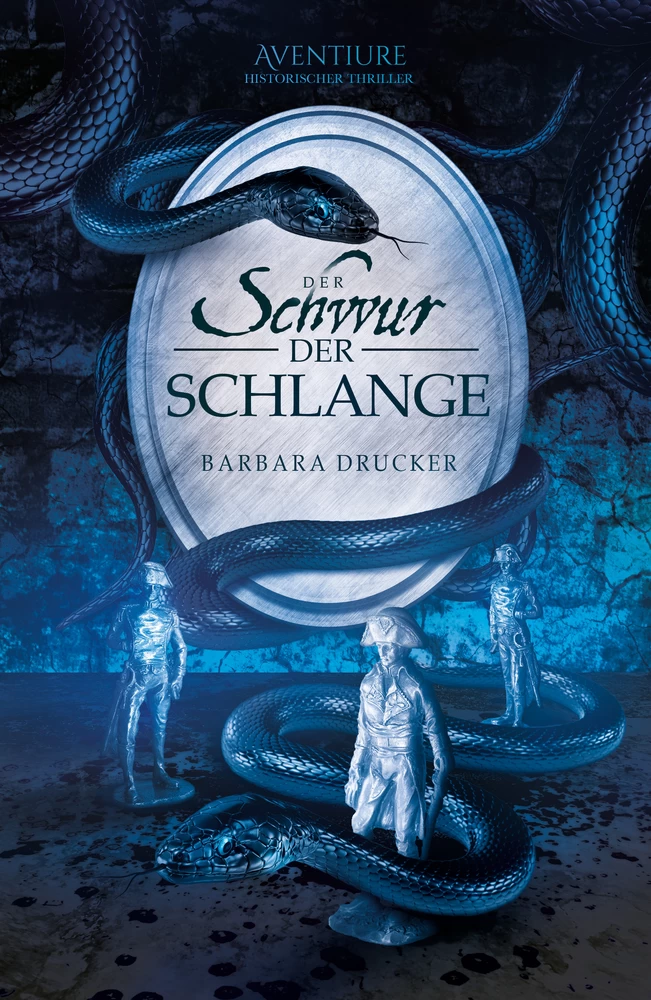

Der Schwur der Schlange

Historischer Thriller

Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Eine Burg in Oberitalien, 1773

Der Hunger nagte an Riccardo Visconti della Motta, seine Eingeweide rumorten, und obwohl die Sonnenstrahlen tagsüber das Zimmer aufgeheizt hatten, fror er. Beim Rasieren hatten ihm seine Augen aus tiefen Höhlen entgegengeblickt, und das Messer hatte die Bartstoppeln von eingefallenen Wangen geschabt. Achtundzwanzig Tage strenges Fasten schwächten jeden Körper. Doch sein schwarzes Haar glänzte, seine Haut schimmerte wie Porzellan, und sein Blick war so klar wie sein Geist.

»Trinkt«, ermahnte ihn sein Tutor und reichte ihm die Schale mit dem Kräuterwasser. Della Motta versuchte herauszuschmecken, was sie seinem Trunk diesmal beigefügt hatten. Salbei, ein Anklang an Anis und eine gehörige Portion Mohn. Seine Gedanken verloren sich in einem Nebel, durch den rote Blitze zuckten und schwarze Schlangen züngelten.

»Seid Ihr bereit?«

Er streifte die Schnallenschuhe von den Füßen, stieg in die einfachen schwarzen und nickte.

Sie würden zu fünft sein, drei seiner Kameraden warteten bereits in der schmucklosen Kammer, in die der Tutor ihn führte. »Riccardo!« Federigo eilte ihm entgegen, schlug ihm leutselig auf die Schulter und musterte ihn grinsend von oben bis unten. »Fühlst du dich nicht nackt ohne deinen Degen?« Sein flammend rotes Haar hing ihm wie immer wirr um den Kopf, die Schleife, die es zusammenhalten sollte, hing schief.

»Dreh dich um.« Er nahm Federigo an den Schultern und band ihm den Zopf neu. »Wenigstens heute könntest du auf dein Aussehen achten.«

»Wozu? Ich bin der Sohn eines Hufschmieds, kein Adliger.«

»Halt still. Du wirst sehen, sie werden dich am Ende noch strega nennen.«

»Hexe wäre doch mal ein origineller Kriegername.«

»Mir ist egal, wie sie mich nennen.« Der Letzte von ihnen schlenderte herein. »Hauptsache mich ruft niemand mehr Francesco.«

»Was stört dich an Francesco?« Federigo schüttelte den Kopf, doch die Schleife hielt.

»Vor allem der lächerliche Namenspatron, den meine Mutter sich eingebildet hat.«

Della Motta hob den Mundwinkel zu einem spöttischen Lächeln. Der Unterschied zwischen dem eigenbrötlerischen Francesco und dem bescheidenen Heiligen aus Assisi konnte gar nicht größer sein. Auch Franceso war abgemagert, seiner energischen Aura hatte das Fasten jedoch nichts genommen.

»Ich wünschte, meine Familie könnte mich heute sehen!« Federigos Miene nahm schwärmerische Züge an. »Findet ihr es nicht schwer, ihnen nichts zu erzählen?«

»Gewöhn dich besser dran.«

Francesco hatte leicht reden, sein Vater würde der Zeremonie ja beiwohnen.

»Sie erwarten Euch.« In der Tür stand ein Mann, der genauso in schwarze Kniehosen, schwarze Strümpfe und einen schwarzen Rock gekleidet war wie ihre Tutoren, auch an seiner Seite hing ein Degen. Sehnsüchtig schielte della Motta auf die Waffe und unterdrückte ein Lächeln. Federigo hatte recht, ohne Degen fühlte er sich unvollständig.

Der Mann wanderte langsam durch den Raum, musterte sie sorgfältig, ordnete sie nach der Größe und bedeutete Francesco und ihm, die Plätze zu tauschen. Ihr kleiner Zug setzte sich in Bewegung, aufsteigend wie die Karriere im Orden, deren erste Stufe sie nun erklimmen würden. Dass della Motta selbst als Letzter ging, nahm er als vielversprechendes Zeichen.

Im Burghof brannte keine einzige Fackel, nur die Sterne über ihnen spendeten fahles Licht. Millionen von Sternen, heute bei Neumond sah man sie besonders gut, und die Milchstraße zog sich wie ein Schleier aus feinem Staub über das Firmament. Alle wichtigen Zeremonien fanden in den Nächten statt, in denen die Große Schlange sich häutete. Von der hohen Zinne aus beobachtete sie ein Käuzchen und drehte ihnen den Kopf nach, während sie ihre Füße im Gleichklang aufsetzten und schweigend den Hof durchschritten.

Sie erreichten das Hauptgebäude, in dem die große Halle lag. Sie wirkte auf ihn genauso wie vor drei Jahren, nur dass man ihm diesmal nicht die Augen verbunden hatte und er heute statt des mit Borten besetzten Frac à la française lediglich ein weißes Hemd trug. Wie damals wies ihm der Geruch von Feuer den Weg, die hohen Steinmauern warfen das Geräusch ihrer Schritte zurück, und als Federigo sich räusperte, hallte es. An der Seite ihrer Tutoren zogen sie durch das Spalier. Zwölf Männer standen zur Rechten, zwölf zur Linken, vierundzwanzig Zeugen, mit Degen bewaffnet, in der Tracht der Krieger und mit Fackeln in der Hand. Der Mann am oberen Ende nickte Francesco zu, und unwillkürlich kniff della Motta den rechten Augenwinkel ein wenig zusammen. Er wusste, dass Francescos Vater zu ihnen gehörte, doch er hatte nicht geahnt, dass er einen solch hohen Rang bekleidete.

»Brüder!« Feierlich breitete der Meister beide Arme aus, und ebenso feierlich klang seine Stimme. Wie die eines Bischofs in einer Kathedrale. »Wir sind zusammengekommen, um fünf mutige Männer in unsere Reihen aufzunehmen und der Großen Schlange zu weihen.«

Stoff raschelte, als die Zeugen gleichzeitig ihre rechte Hand aufs Herz legten. Della Motta fühlte, dass sein Tutor hinter ihm ebenfalls die Geste vollzog.

»Drei Jahre lehrten wir sie unser Wissen, drei Jahre überstanden sie körperliche und geistige Prüfungen, drei Jahre, in denen wir sie zur kriegerischen Elite des Ordens schliffen. Zwölf junge Männer sind vor drei Jahren angetreten, nur diese fünf haben sich als fähig und würdig erwiesen.«

Der Meister stellte die Tutoren vor, die ihnen sechsunddreißig Monate zur Seite gestanden waren. Die sie zu Unmöglichem angetrieben, die sie nach den unweigerlichen Zusammenbrüchen aufgefangen und ihnen den Schweiß, die Tränen und das Blut getrocknet hatten. Stellvertretend für alle Fechtmeister, Reitlehrer, Meister der Dechiffrierkunst, der Seelenkunde, der Verkleidung, der Spurensuche und all den Künsten, die Spione beherrschen mussten. Della Motta schätzte jeden einzelnen seiner Lehrer, und doch schweiften seine Gedanken hinüber zu seinen Gefährten. Drei Jahre der Kameradschaft, drei Jahre sich aufeinander bedingungslos verlassen.

»Wasser reinigt«, rief ihn die Stimme des Meisters wieder zum Ritual zurück. Wie lange war er mit seinen Gedanken abgedriftet? »Es nimmt die Schminke ab und zeigt uns den wahren, unverstellten Menschen. Wascht euch Gesicht und Hände, zum Zeichen, dass euer Wille und eure Taten aufrichtig sind!«

Ein Schlangenkrieger schritt ihre Reihe ab und hielt jedem von ihnen ein silbernes Becken unter die Hände, ein zweiter goss aus einem Krug Wasser über ihre Finger. Es erinnerte della Motta an die Fußwaschung in der Gründonnerstagsliturgie oder an das Lavabo des Priesters während der Eucharistiefeier. Nur ragte hier kein Hochaltar im Hintergrund auf, sondern das Standbild der Großen Schlange, von einem Feuerbecken beleuchtet. Er musste den Kopf in den Nacken legen, um es in seinem ganzen Ausmaß zu betrachten. Vor drei Jahren hatte man es vor ihm, dem Novizen, verhüllt.

»Die Erde schenkt uns Nahrung und trägt unsere Schritte, abends betten wir unsere Körper auf sie, und am Ende unseres Lebens nimmt sie uns in ihrem Schoß auf. Die Schlange bewegt sich nahe der Erde, sie zeichnet mit ihrem Körper jede ihrer Formen nach. Deshalb ist sie unser Vorbild. Sie ist die Tochter der Erde und steht für unsere enge Verbundenheit mit der Großen Mutter.« Der Meister tauchte einen Finger in eine Schale mit Erde und malte ihnen eine Schlange auf die Stirn. Wie das Sühnekreuz an Aschermittwoch, nur dass der Schlangenkult um etliche Jahrhunderte älter als das Christentum war.

Die Helfer, die vorhin Becken und Krug getragen hatten, traten nun mit einer Räucherschale und einem kunstvoll geschnitzten Kästchen vor den Meister. Della Motta verstand die Worte nicht, die der Meister murmelte, während er dem Kästchen verschiedene Kräuter und Hölzer entnahm, um sie in die Schale zu tun. Die alte Sprache des Kultes konnten nur Priester und Eingeweihte der höheren Grade, doch es würde der Tag kommen, an dem auch er sie beherrschte.

»Die Luft lässt uns atmen«, deklamierte der Meister und fächelte dem ersten von ihnen den Rauch ins Gesicht. »Als Wind kann sie große Zerstörungskraft entfalten, aber ohne sie würden wir sterben. Wie die Luft sind die Gedanken unserer Bruderschaft: mächtig und frei. Atmet!«

Federigo unterdrückte ein Husten. Francesco trat unruhig von einem Bein auf das andere, doch als della Motta ihn verwundert ansah, schüttelte Francesco abweisend den Kopf. Der Duft nebelte nun ihn selbst ein, der Rauch roch nach schwerem, würzigem Holz und machte ihn taumeln. Instinktiv hielt er die Luft an. »Atmet tief ein«, flüsterte sein Tutor von hinten. »Sehr tief.«

Das war ein Fehler, denn jetzt war er regelrecht benommen. Die Halle wankte um ihn, die Silhouetten der Schlangenkrieger verschwammen, und ihm war, als bewegte sich das Standbild und die Schlange kröche auf ihn zu. Die Beschwörung des Feuers bekam er nur mehr am Rande mit, er hörte die Namen seiner Freunde, er merkte, dass sie einzeln vortraten, und spürte, dass sich Francescos Unruhe von Minute zu Minute steigerte. Mühsam versuchte er, die Einzelheiten zusammenzubringen: diese Angst, den Geruch von verbranntem Fleisch, den Rauch, der ihm fast die Sinne raubte. Der Mohn im Trank fiel ihm ein, er durchwühlte seine Erinnerung nach der Wirkung von Mohn, aber er konnte nicht mehr klar denken. Er bekam nicht mehr mit, wann Francesco von seiner Seite wich, um vorzutreten, nur die Worte des Meisters erreichten ihn wie aus einer fernen Welt: »Du bist mutig und stark wie ein Löwe, du wirst einst ein gefürchteter Kämpfer sein. Dein Name sei fortan Leone.«

Er fühlte das zufriedene Nicken von Francescos Vater.

Sein Tutor legte ihm die Hand auf die Schulter, schob ihn sanft vor, und mechanisch stieg della Motta die vier Stufen zum Standbild hoch, vor dem der Meister ihn erwartete. In der Feuerschale knisterte Holz, ein seltsam geformtes Eisen mit hölzernem Griff lag zwischen den Scheiten.

»Knie nieder!«

Der Boden unter ihm war kalt, die Reflexe der Flammen zuckten über das Gesicht des Meisters.

»Das vierte Element ist das Feuer, es bringt Wärme und Licht oder Vernichtung. Das Feuer steht für unseren Willen. Nichts geht über den Willen der Gemeinschaft. Schlage den linken Ärmel hoch!«

Er tat es, und kaum fiel sein Blick auf seinen entblößten Arm, schoss ihm das Wissen um die betäubende Wirkung des Mohns zurück ins Gedächtnis. Auf einmal machte Leones Angst Sinn, der eklige Geruch und die Mahnung des Tutors, den Rauch zu inhalieren.

»Reiche mir deine linke Hand!«

Er musste sich zwingen, den Arm auszustrecken, zitternd ruhte seine Hand in der des Meisters.

»Riccardo Visconti, fühlst du dich der Aufgabe eines Schlangenkriegers gewachsen?«

»Ja.«

»Die Zugehörigkeit zu unserem Bund ist ewig, und so muss auch deine Entscheidung sein – stets und für immer gültig. Bist du dazu bereit?«

»Ja.«

»Versprichst du, das Wissen, das wir dich gelehrt haben, für die Interessen des Ordens einzusetzen?«

»Ich verspreche es.«

Der Meister umschloss seine Hand fest und sah ihm lange und bedeutungsvoll in die Augen. »Riccardo Visconti, schwörst du, fortan jede Schlange zu beschützen und mit deinem Blut zu verteidigen?«

Er erwiderte den Blick mit tiefstem Ernst, seine Stimme ließ seine Brust vibrieren und mit jeder Faser seines Körpers antwortete er: »Ich schwöre.«

»So trage die Schlange bis an das Ende deines Lebens.«

Der Meister griff nach dem glühenden Eisen, der Tutor umschloss fest della Mottas Schulter, und della Motta lief der Schweiß von den Schläfen. Ich schwöre, betete er sich vor, mit meinem Blut zu beschützen, ich schwöre! Er atmete tief ein, füllte seine Lungen mit Luft und spannte seine Muskeln an, um der Folter etwas entgegenzusetzen. Der Schmerz kam plötzlich und heftig, er versuchte, den Arm wegzureißen, aber der Meister hielt ihn fest und presste unerbittlich das Eisen auf seine Haut. Die Luft blieb ihm weg, er kämpfte gegen die Übelkeit an, krümmte sich zusammen und berührte mit der Stirn den Boden. Aber er schrie nicht.

Er zitterte am ganzen Körper. Zwei Schlangenkrieger legten ihm einen Mantel um die Schultern und richteten ihn auf. Er fühlte das feierliche Gewicht. Solch einen Mantel hatten einst die Kreuzritter getragen, lang und weit, aus weißem Stoff. Nur prangte auf seinem nicht das Ritterkreuz, sondern die vierfach gewundene Schlange. Der Meister schob ihm den Siegelring der Schlangenkrieger über den Finger. »Du bist gebildet und klug, du bist geboren für die großen Höfe und wirst einst Fürsten gängeln. Du bist der Aristokrat unter den Schlangenkriegern und wirst einmal den weltlichen Titel deines Vaters erben. Von nun an sei auch dein Kriegername ›Marchese‹.«

Einer der Helfer reichte dem Meister einen Degen mit polierter Klinge und kunstvoll ziseliertem Stichblatt. Der Griff war mit dunkelblauer Fischhaut und silbernen Schnüren umwickelt. Der Meister berührte mit der Klinge erst della Mottas linke Schulter, dann die rechte und noch einmal die linke und hielt ihm die Waffe mit dem Griff voran entgegen.

»Von nun an gehört dein Leben den Schlangen, und die Schlangenkrieger weihen dir das ihre.«

1

Das Jahr 1788 brauchte Männer wie ihn. Cesare Scarlatti lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und betrachtete das Portrait seines Namensvetters. Cesare Borgia, Machiavellis Vorbild für Il Principe, den Machtpolitiker und perfekten Fürsten. Heute waren die Zeiten genauso stürmisch wie vor dreihundert Jahren, und die Stunde schlug kühnen Männern mit großen Plänen.

Er beendete seine Zwiesprache mit dem Renaissancefürsten und beugte sich wieder über die Nachricht. Sein Haar fiel ihm dabei über die Schultern, er trug es offen wie sein Idol, und die einzelne weiße Strähne zerschnitt sein Gesichtsfeld in zwei Teile. Er klemmte sie hinters Ohr und las zum dritten Mal den Brief. Straßburg! Wütend krallte er die Finger um den Schrieb und zerknüllte ihn in seiner Faust. Auf dem Schafott sollte Marconi sein oder wenigstens in der Bastille! Der sollte seine Litaneien beten, zur Großen Schlange und seinetwegen auch zu allen Heiligen, römischen Göttern, griechischen Göttern, persischen und wusste der Teufel, welche ihm sonst noch einfielen. Stattdessen schickte er Briefe! Was brauchten die in Reims denn noch? Namen, der Treffpunkt, die genaue Zeit! Ein Staatsfeind auf dem Silbertablett, nur zugreifen hätten sie müssen!

Scarlatti strich das zerknüllte Papier wieder einigermaßen glatt. Wut löste keine Probleme. Was hätte Cesare Borgia getan?

Alle Dämonen der Hölle mussten Marconi beigestanden haben! Wenn er dem jetzt keinen Schlangenkrieger schickte, konnte er gleich ein Schuldeingeständnis unterschreiben und es dem Rat unterbreiten.

»Wie heißt der Mann, auf den Marconi so große Stücke hält?«

»Der Priester? Kiefer.« Sein Sekretär hatte wie immer geduldig gewartet und Scarlattis Gedankengänge nicht unterbrochen.

»Nein, der von uns.«

»Chrétien.«

»Der soll ihn aus Straßburg herausholen.« Er kannte Chrétien lediglich aus Berichten, nur mehr wenige Schlangenkrieger führte er selbst. Sein Talent verschwendete er nicht für Routinen und schon gar nicht für Bürokratie, Cesare Scarlatti plante im großen Maßstab. Während sein Sekretär das gut geölte Räderwerk in Schwung setzte und Chrétiens Auftrag zusammengestellt wurde, machte er sich an die eigentliche Arbeit.

In Europa gärte es, in den Debattierklubs und Freimaurerlogen wurden immer kühnere Gedanken geäußert, die Journaillen schrien die Unzufriedenheit der Bürger laut heraus, und die Druckerpressen standen keinen Augenblick still. Die Notabelnversammlung war gescheitert, die Staatskasse immer noch leer, doch der Adel verteidigte seine Privilegien mit der gleichen Energie, mit der die Bürger sich darüber empörten. Kein Tag verging, an dem nicht eine neue Flugschrift kursierte. Die Zeit war reif, und wenn das Pulverfass hochging, dann konnte er keinen Sand im Getriebe des Ordens gebrauchen.

Flugschriften. Erst heute hatte er doch wieder eine über die Österreicherin gesehen, und das brachte ihn auf eine neue Idee. Sein Werkzeug war falsch gewesen, er musste jemanden benutzen, der ein persönliches Interesse daran hatte, ihm den Stachel aus seinem Fleisch zu schneiden. Jemanden, dessen eigenes Wohl vom Gelingen abhing. Marconi war in Straßburg und in Straßburg war Kardinal Prince Rohan. Scarlatti kniff die Augen zusammen und dachte den Gedanken noch einmal von Anfang bis zum Ende durch. Der als Halsbandaffäre bekannte Skandal hatte den Kardinal nicht nur mehrere hunderttausend Livre gekostet, sondern auch sein Amt als Großalmosenier und den Zugang zum Hof. Arglos war Rohan damals auf die Betrüger hereingefallen und hatte im Namen der Königin um das kostbarste Halsband Europas verhandelt, ebenso arglos würde er eine Gelegenheit ergreifen, sich zu rehabilitieren. Scarlatti durchsuchte die Blätter auf seinem Schreibtisch, zog die pornografische Skizze hervor, die Marie Antoinette darstellte, und hielt sie neben Marconis Brief. Ja, nickte er und griff zur Feder. Während das Volk die verschwenderische Königin hasste, gäbe der Kardinal alles, um ihre Gnade zu erlangen.

›Werter Prince,

Dankt mir, denn ich habe ein sicheres Mittel gefunden, Euch wieder in die Gunst Ihrer Majestäten zu setzen! Ihr werdet den König von einer großen Sorge befreien, sodass er nicht anders kann, als Euch zu vergeben. Selbst Marie Antoinette wird ihren ergebenen Diener in Euch erkennen.

Vor einigen Tagen zog Giovanni Marconi als Mitverschwörer des Herzogs von Orléans den königlichen Zorn auf sich, konnte jedoch fliehen. Wie ich soeben erfuhr, will es Euer Glück, dass Marconi sich bei den Juden in Straßburg versteckt hält. Ihr versteht, dass der König in Anbetracht seiner verwandtschaftlichen Beziehung zum Duc d’Orléans eine diskrete Lösung bevorzugt.‹

Er zeichnete mit dem Namen, den er Rohan gegenüber bereits früher benutzt hatte, und versiegelte den Brief. Aus der Karaffe schenkte er sich Wein ein und prostete Cesare Borgia zu. Ihr wart ein hervorragender Lehrmeister, Herzog von Valentinois!

Finster und monumental wie ein Wehrbau ragte Notre-Dame auf, die Wasserspeier starrten drohend auf Leone herab, doch er ließ sich von ihnen nicht beeindrucken und bog in die schmale Gasse ein. Falls sie je nach einem Muster angelegt worden war, musste es im Kopf eines Verrückten entstanden sein. Nicht einmal zu Mittag leuchtete die Sonne alle Winkel aus, geschweige denn jetzt, nach Einbruch der Dämmerung. Von den Fassaden blätterte der Verputz und entblößte das Mauerwerk, Wind und Wetter hatten die Fensterrahmen verzogen und das Holz aufspringen lassen. Nichts wies darauf hin, dass hier ein Advokat seine Räumlichkeiten hatte.

Leone drückte die Pforte auf und betrat das finstere Stiegenhaus. Es roch muffig, nach jahrhundertealtem Gemäuer, und in unterschiedlichen Grüntönen zeichnete Schimmel bizarre Muster auf die Mauern, gelegentlich unterbrochen von Wasserflecken. Die Fenster hatte seit Jahrzehnten niemand gereinigt, sie waren trüb von Regenspuren, Staub und Fliegendreck und ließen gerade genug Licht herein, um die ausgetretenen Steinstufen zu erkennen. In einer Wendeltreppe schraubten sie sich nach oben, eine schiefe Schnecke, die sich spiralförmig bis unters Dach verlor.

Die Tür in der dritten Etage war ebenso so roh gezimmert wie alle anderen und unterschied sich von ihnen nur durch das gute Schloss. Leone zog einen Dietrich aus der Rocktasche und schob ihn ins Schlüsselloch, bewegte den ersten Bolzen, da ließ ihn ein Geräusch aufmerken. Er stutzte, horchte genauer und erkannte schwerfällige Schritte, die über einen Dielenboden stapften. Wer da drinnen herumging, rollte die Füße nicht ab, sondern setzte sie mit der kompletten Sohle auf, als stakste er durch einen Sumpf. So gingen Marionetten. Und so ging Merteuil, der an den Fäden der Schlangenkrieger tanzte.

Es war ungewöhnlich, dass sich der Alte um diese Zeit noch in der Kanzlei aufhielt, und hätte Leone ihn nicht rechtzeitig gehört, wäre ihm diese Abweichung von Merteuils Gewohnheiten zum Verhängnis geworden. Er zog den Dietrich aus dem Schloss und huschte die Wendeltreppe hinauf, bis zu dem Punkt, von wo aus er Merteuils Tür beobachten konnte, ohne sich selbst in dessen Blickfeld zu befinden. Kaum hatte er seinen Posten bezogen, schimmerte ein schwacher Lichtschein unter der Ritze zwischen Türblatt und Fußboden ins Stiegenhaus.

Merteuil mochte ein Krüppel sein, doch Ohren hatte er wie ein Luchs. So leise Leone auch gewesen war, er musste das Tasten mit dem Dietrich bemerkt haben, denn er öffnete die Tür und spähte misstrauisch nach beiden Seiten. Wie eine Schildkröte aus ihrem Panzer schob er den Kopf vor, erst nach links, dann nach rechts. Dass er nichts erkennen konnte, ließ ihm keine Ruhe, jetzt klemmte er sich sein Monokel vors Auge. Von hier oben konnte es Leone zwar nicht sehen, doch er war Merteuil oft genug von Angesicht zu Angesicht gegenübergesessen, um zu wissen, dass die Sehhilfe Merteuils wässrig braune Iris ins Gigantische vergrößerte.

Der Alte ging ihm nicht einmal bis zur Brust, und das trotz der mindestens fünf Zoll dicken Sohlen. Diese waren auch schuld an seinem eigenartigen Gang, mit dem er sich nun durch das ganze Stockwerk bewegte. Er presste das Ohr an jede Tür, inspizierte jede Nische und jeden Spalt, und als er nicht fündig wurde, setzte er einen Fuß auf die Treppe. Leone schlich ins fünfte Stockwerk, so weit würde Merteuil wohl kaum hinaufsteigen.

Merteuil schnaufte bis zur vierten Etage, es sah aus, als ob seine Knie an Fäden hingen und der Puppenspieler das Spielkreuz wechselseitig anhob. Für einen Moment verharrte der Zwerg, horchte, kehrte vor sich hin schimpfend wieder um, und die Kanzleitür schloss sich hinter ihm. Leone gab sich eine Viertelstunde, dann lief er die Treppe hinunter und verließ das Haus.

Er wartete schräg gegenüber, verborgen zwischen altem Holz und Unkraut. Mäuse guckten ihn aus ihren Knopfaugen misstrauisch an und flitzten davon, zum wiederholten Mal wischte er die Ranke zur Seite, die ihn an der Wange kitzelte. Seine Hand verfing sich in Spinnweben, und er wischte sie am Hosenbein ab. Außer einem Tausendfüßler und ein paar Asseln kroch nichts über das Pflaster. Fast wollte er die Hoffnung schon aufgeben und sich damit abfinden, dass Merteuil offenbar in der Kanzlei zu übernachten gedachte, da quietschte die Tür in den Angeln. Langsam stieg der Alte über die Schwelle und stakste in Richtung der Kathedrale davon.

Wenige Minuten später klickte oben das Schloss, und die Tür öffnete sich nach innen. Schnurstracks ging Leone in Merteuils Büro. Dort nahm ein wuchtiger Schreibtisch gut und gerne die Hälfte des Zimmers ein, auf ihm türmten sich Stapel an Briefen und Paketen in unterschiedlichen Größen und ließen nur ein kleines Rechteck frei. Auf dem wackligen Stuhl war er früher oft genug gesessen, während er darauf wartete, dass Merteuil ihm seinen Auftrag heraussuchte. Heute bediente er sich selbst, und mit Sicherheit stand auf keinem einzigen Paket sein Name.

Die schweren Vorhänge schluckten das wenige Licht, das von draußen noch hereinkam, und Leone förderte aus den Tiefen seiner Tasche einen Kerzenstummel zutage. Der Zwerg war einfach zu vorsichtig, und es hätte ihn nicht gewundert, wenn Merteuil die Höhe der vorhandenen Kerzen markierte, bevor er die Kanzlei verließ.

Sieben Pakete nahm Leone aufgrund der Adressen in die engere Wahl, alles, was nicht ins nördliche Frankreich oder zumindest in die Österreichischen Niederlande ging, schied er von vornherein aus. Nach und nach erbrach er die Siegel und blätterte in den Papieren. Zwei verwarf er sofort, zwei andere legte er zur Seite. Beim fünften schwankte er. Er müsste Anpassungen vornehmen, Teile davon verschwinden lassen. Es wäre nicht das erste Mal. Auf jeden Fall diese Miniatur verbrennen, dort den Namen des Schützlings ändern.

Eine Diele knarrte. Alarmiert hob er den Kopf, doch das Geräusch wiederholte sich nicht. Er zog den Dolch, postierte sich hinter der Tür und wagte kaum zu atmen. Nichts. Holz knackte, aber da war kein marionettenhaftes Schlurfen. Er warf sich um die Tür herum und in den Flur, doch auch der war leer, er riss die beiden anderen Türen auf, doch die führten in verwaiste Räume, in denen sich Dokumente bis unter die Decke stapelten. Nicht einmal Spinnen bevölkerten die Kammern.

Beruhigt ging er zurück. In jedem Haus arbeitete das Holz und dehnte sich nächtens aus. Die Schritte, die er jetzt hörte, kamen von oben. Er setzte sich wieder und machte sich erneut über die Aufträge her. Das sechste Paket war an Chrétien adressiert und im Vergleich zu den anderen relativ schmal, doch als Leone es las, wusste er sofort, dass dieses das richtige war. Das siebente ließ er ungeöffnet.

Er musste nicht einmal etwas ändern, es della Motta nur geschickt zuspielen. Mit einem Begleitbrief versehen, natürlich nicht von eigener Hand, doch für Geld fanden sich genügend Schreiber, die keine Fragen stellten. Er faltete sämtliche Briefe an den bereits vorhandenen Knicken zusammen, verstaute Skizzen und Dokumente, nur mehr versiegeln musste er die Pakete. In der Schublade befand sich eine Stange Siegelwachs, aber er wusste, dass Merteuil darin auch einen Bindfaden aufbewahrte, mit dem er jeden Abend das Wachs abmaß. Er fischte eine eigene Stange aus dem Rock und zog den letzten Gegenstand aus seiner Rocktasche. Das Siegel mit der vierfach gewundenen Schlange.

Ein altfranzösisches Volkslied vor sich hinpfeifend ging ein Mann hinunter zur Seine und hüpfte beinahe vor Glück. Gute Geschäfte, mutmaßte der Händler, der ihm entgegenkam und über seine Schulter einen letzten Blick auf den vergnügten Kerl warf. Toller Stich, dachte der junge Student, der um die Ecke bog und zu den Hörsälen der Sorbonne weitereilte. Glück im Spiel, vermutete der Bettler am Anfang der Brücke, als eine Münze in seine Mütze fiel. Falscher Auftrag, dachte Leone mitten auf der Brücke, als er Chrétien den Dolch seitlich in den Hals trieb, das Päckchen aus seinem Rock zog und den Schlangenkrieger in den Fluss stieß.

2

»Ma no! Aspetta, Tom, warte!« Giacomo hetzte die Stiegen herauf, aber der jüngere der beiden Bengel rannte della Motta schon vor die Füße. Um ein Haar wäre er über den Knirps gestolpert, der offenbar eine Antilope gab, während ihn sein Bruder als Löwe verfolgte.

»Herrgott noch mal, kann Sie die Bande nicht im Zaum halten!«

Eben hatte die Antilope noch vor Vergnügen gequietscht, jetzt schielte sie kleinlaut an ihm hoch. Am unteren Deck plärrte die Schwester der Jungen, mit einer Stimme, die einen aus der Haut fahren ließ, und erfahrungsgemäß hatte sie Tränen, die für einen ganzen Ozean reichten.

»Verzeiht, Marchese!« Endlich stürzte auch die Gouvernante herbei, packte den Knaben am Handgelenk und zog ihn hastig mit sich.

»Es sind Kinder«, versuchte Giacomo ihn zu beschwichtigen, kaum hatte das Pack den Rückzug angetreten.

»Ich kann Kinder nicht leiden.«

Della Motta ging die paar Schritte zur Reling, stützte die Unterarme auf und sah zu, wie die Häuser von Calais allmählich größer und deutlicher wurden. Die Pfiffe des Bootsmanns riefen die Matrosen an die Taue, und in eingespielten Handgriffen reffte die Mannschaft die Segel, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das Schiff machte eine Drehung, neigte sich leicht und tauchte ins nächste Wellental ab. Die Gischt sprühte herauf und ihm ins Gesicht, er ließ sie auf der Haut trocknen und atmete tief ein. Noch roch die Luft frisch, die steife Brise zerrte an seinen Haaren und den Manschetten.

»Ihr habt ihr wieder geschrieben«, überschrie Giacomo die knatternden Segel und ließ della Mottas Dreispitz nicht aus den Augen. Seine Hand zuckte mehrmals, als wolle er den Hut am Davonsegeln hindern.

»Gib die Briefe heute noch einem Kurier.«

»Sie kann Euch ja doch nicht antworten.«

Darauf kam es nicht an, denn es war das Einzige, das er tun konnte. Mit jedem Brief fragte er sich, wie es Sciarlotte in den letzten zweieinhalb Jahren ergangen war. Er stellte sich vor, sie in den Arm zu nehmen und ihr Zärtlichkeiten ins Ohr zu flüstern, hörte ihr zu, wenn sie über ihre Pläne für das Fürstentum sprach. Er hing an ihren vor Tatendrang sprühenden Augen, an ihrer ernsthaften Miene, bewunderte sie für ihre Visionen, wie sie das Leben der Bevölkerung erleichtern wollte. Wenn Sophie klug war, tat sie, was Sciarlotte vorschlug, dann blieb das Fürstentum zwar immer noch klein und spielte eine unbedeutende Rolle im europäischen Kräfteverhältnis, doch seine Bewohner konnten aufblühen. Sciarlotte dachte wie eine Hohepriesterin der Schlangen.

Hätte er an ihrer Seite zum Glauben an die Große Schlange gefunden? Wohl kaum. Ihn faszinierte ihre Würde, ihn beeindruckte ihre Überzeugung, aber er wusste zu viel, um ihren Idealismus zu teilen. Von jeher hatte er im Orden nicht die Religion, sondern die Macht gesehen, die Intrigen des Geheimbundes trieben ihn bis in die hintersten Winkel Europas und das letzte Jahr sogar über den Ozean. Er war froh, wieder zurückzukommen. Als Adeliger war er für die aufstrebende bürgerliche Nation nicht geschaffen, er hasste dieses Land und sehnte sich nach Kultur und nach der alten Gesellschaftsordnung. Und nicht zuletzt danach, nicht mehr auf seine Informanten angewiesen zu sein, sondern unmittelbar in die Ränkespiele innerhalb des Schlangenordens eingreifen zu können. Karriere machte man nicht in der Ferne.

Wie riesige Raffrollos zogen die Matrosen die Segel nun komplett hoch, unten näherten sich Boote und schleppten das Schiff ins Hafenbecken. Sehen konnte della Motta von seinem Standort aus nichts, er hörte nur den Bootsmann seine Kommandos pfeifen und Holz knirschen. Mit einem heftigen Stoß rumpelte das Schiff gegen die Kaimauer, und Giacomo torkelte gegen ihn.

»Du solltest dich um das Gepäck kümmern.«

»Certo!« Mit beiden Armen bahnte sich Giacomo einen Weg durch die Menge, die sich mittlerweile an Deck drängte. Die meisten kamen wie sie aus Boston, waren in Southampton sofort umgestiegen und wollten nach der wochenlangen Überfahrt feste Häuser statt endloser Wassermassen sehen. Anstatt sich von aufgeregten Menschen anrempeln zu lassen, überließ della Motta ihnen seinen Platz an der Reling. Lieber verfolgte er, wie hoch über ihm die Seeleute die letzten Segel bargen und die Wanten herunterkletterten.

Vier Uniformierte und ein Zivilist mit einer Schreibmappe in der Hand kamen an Bord. Der Kapitän überreichte dem Zivilisten die Schiffspapiere und ließ sich vom Zahlmeister ein Buch geben, vermutlich die Passagierliste. Der Hafenbeamte klemmte seine Mappe unter den Arm und blätterte in der Liste, fuhr mit dem Finger die Namen entlang und stellte eine Reihe von Fragen, dann stempelte er die Dokumente ab. Er nickte den Soldaten zu, und das Fallreep wurde freigegeben.

»Marquis de Môtà?!«

Schon vom Schiff aus war ihm der sommersprossige Junge aufgefallen, der die Ankömmlinge genau musterte und ausschließlich gut gekleidete Männer um die vierzig, schlank und hochgewachsen, ansprach.

»Oui, c’est moi.«

»J’ai une lettre pour vous.«

Er sah den Streuner nicht einmal an, sondern fertigte ihn mit einer Münze ab, während er das schmale Päckchen umdrehte. Sein Blick fiel auf das Siegel, sofort hob er den Kopf, doch der Junge machte sich bereits aus dem Staub.

»Attends! Un instant!«

Für einen Augenblick starrte der Junge ihn an, dann stürzte er davon.

»Attends!« Della Motta packte die Leute an den Schultern, riss Gesprächspartner auseinander, aber der Bengel war flink wie ein Wiesel und krabbelte bereits unter einem Fuhrwerk durch. Della Motta schlingerte noch darum herum, während der Junge schon in der nächsten Gasse verschwand. Ein Obstkarren fuhr vor und versperrte ihm den Weg, er kletterte darüber und riss einen Haufen Früchte mit sich, glitt auf dem zermatschten Fruchtfleisch aus, der Bursche flitzte unter den Ladentischen der Straßenhändler durch, er im Lauf darüber. Der letzte Tisch krachte unter seinen Tritten zusammen, aber der Junge war nur mehr ein paar Schritte entfernt. Ein, zwei gewaltige Sätze, nochmals ums Eck, und in der nächsten Gasse war Schluss. Er drängte den Bengel an die Hausmauer.

»Qui t’a donné la lettre?«

In den Augen des Jungen blitzte es auf, aber sein Ausbruchsversuch endete im Arm des Marchese.

»Qui t’a donné celle-ci? Wer hat dir diesen Brief gegeben?«

»Bitte, Monsieur! Lasst mich gehen!«

»Solche Briefe vertraut man keinem Botenjungen an!«

»Ich darf es nicht sagen!« Der Bengel strampelte, aber della Motta hielt ihn fest. Der Bursche begriff, dass ihm der Marchese im Moment gefährlicher werden konnte als derjenige, der ihn mit dem Brief losgeschickt hatte. »Er war nichts Besonder’s, der Mann, mein ich. Ich erkenn ihn nicht wieder.«

»Größe?«

»Kleiner als Ihr. Normal halt.«

»Statur?«

»Nicht dick, nicht dünn.«

»Wie ging er?«

»Hä?«

»Wie ging er? Aufrecht? Gebückt?«

»Normal halt.«

»Haare?«

»Wie eine Maus.«

»Augen?«

Der Junge überlegte krampfhaft. »Weiß nicht.«

»Das Gesicht: schmal oder rund?«

»Keine Ahnung. Wie jeder halt.«

»Kleidung?« Es war sein letzter Versuch. Kleidung konnte man wechseln und ein Dutzendgesicht nur anhand einer vagen Beschreibung zu finden, war unmöglich. Die Antwort hätte er sich auch selbst geben können.

»Normal halt.«

Er griff in die Tasche und steckte dem Jungen eine zweite Münze zu. »Verschwinde!«

Das ließ sich der Bursche nicht zweimal sagen, schlüpfte unter seinem Arm durch und sah zu, dass er das Weite gewann.

Della Motta ging die Gassen zurück zum Hafen, so gut kannte er sich in Calais nicht aus, dass er das Gasthaus über die Schleichwege gefunden hätte. Den Straßenhändlern warf er Münzen für die beschädigten Waren und Tische zu, der Obsttransporteur war bereits fort. Im Hafen spuckte das Schiff gerade die Meute aus, und er nahm die erstbeste Droschke, um dem Pöbel zu entgehen.

Giacomo war noch nicht hier, mit Sicherheit dirigierte er gerade Lastträger und Fuhrwerker und wachte darüber, dass das Gepäck vollständig und unbeschadet vom Schiff zum ›Goldenen Schlüssel‹ gebracht wurde. Normalerweise regelte er die Unterkunft, so aber musste della Motta selbst mit dem Wirt verhandeln und war überzeugt, einen zu hohen Preis für die Suite zu bezahlen, doch es kümmerte ihn nicht. Er erklomm die Stiegen zum ersten Stock und schloss die Tür auf.

Der Kapitän hatte ihm die Herberge empfohlen, doch der großspurige Name täuschte. Was sich Suite nannte, waren zwei stickige Zimmer und eine enge Garderobe, in der sich auch eine Pritsche für den Kammerdiener befand. Er warf den Hut auf die Pritsche und öffnete das Fenster im ersten Raum. Es war Mitte Mai, und entsprechend warm strömte die Luft herein, in ihr vermischte sich der Geruch des Meeres mit dem Gestank von Küchenabfällen und Pferdemist. Von der Straße kam Rumpeln herauf, er lehnte sich aus dem Fenster, um die Ursache auszumachen. Weinfässer wurden von einem Karren abgeladen und ins Haus gerollt.

Das hintere Zimmer wurde fast zur Gänze vom Bett eingenommen, er öffnete auch hier das Fenster und begab sich zurück in den sogenannten Wohnraum. Ein Sofa, ein Sessel, ein kleiner Tisch und eine Konsole. Ein schief hängendes Bild an der Wand, ein schlechter Kupferstich einer beliebigen Ruine vor einer noch beliebigeren Landschaft. Er wählte den durchgesessenen Sessel, weil hier das Licht besser war, und zog das Paket aus dem Frack.

Poltern auf dem Gang riss ihn aus der Lektüre. Aus der vierten oder fünften, immer wieder studierte er die Zeilen in der Hoffnung, er hätte falsch gelesen. Die Tür, die er für Giacomo unversperrt gelassen hatte, flog auf, und sein Diener wirbelte in die Suite, kam aber nur bis zur Schwelle des Wohnzimmers. Ein Blick in della Mottas Gesicht genügte, Giacomo drehte auf dem Absatz um und machte den Packträgern Beine. In unglaublicher Geschwindigkeit wurden Koffer und Schachteln, Taschen und Waffensäcke verstaut, dann entlohnte Giacomo die Träger und drehte hinter ihnen den Schlüssel im Schloss um.

»Post?« Er hatte den Dreispitz von der Pritsche aufgelesen und streifte imaginäre Stäubchen ab.

Della Motta nickte, hob den äußeren Umschlag hoch und ließ Giacomo einen Blick auf das Siegel werfen.

»Wenigstens spart Ihr Euch den Weg nach Paris.«

»Ich frage mich nur, wer den nach Calais gemacht hat.« Was war Merteuil nur eingefallen, solche Post in die Hände eines Straßenjungen geraten zu lassen! »Wir haben keinen Vertrauensmann in dieser Stadt. Zumindest hatten wir keinen, als ich nach Amerika aufbrach.«

»Und was heißt das?«

»Dass der Kurier den Brief eigenmächtig einem unbekannten Botenjungen ausgehändigt hat. Einem Bengel, der gerade einmal meinen Namen kannte und wusste, wie ich in etwa aussehe.«

»Ganz schön riskant.« Giacomo hatte aufgehört, Stäubchen zu entfernen, und drehte den Hut in den Händen.

»Der Befehl galt ursprünglich Chrétien.« Den Namen hatten sie ihm nach dem Dichter von Troyes gegeben, weil er ständig alte Lieder pfiff.

»Woher wisst Ihr, dass der Auftrag für ihn war?«

Della Motta hielt Giacomo den zweiten, eigentlichen Umschlag des Paketes hin. Darauf prangten in säuberlicher, ihm wohlbekannter Schrift der Namenszug Chrétien und eine Pariser Adresse. Und darunter in anmaßend großen Buchstaben: ›Chrétien stieß ein Unglück zu. Ihr haltet Euch Straßburg am nächsten auf und müsst übernehmen.‹ Er kannte die Handschrift nicht, aber sie stammte von derselben Person, die ›Marchese della Motta‹ auf den äußeren Umschlag geworfen hatte. Entgegen seiner Gewohnheit und entgegen den Regeln der Schlangenkrieger verbrannte er den Umschlag nicht, sondern faltete ihn zusammen und schob ihn in sein Portefeuille.

Della Motta drehte sich zum hundertsten Mal im Bett um. Leichter Wind blähte den Vorhang, ein Falter hatte sich ins Zimmer verirrt und stieß in unregelmäßigen Abständen gegen die Wand. Die Straße unten war jetzt wie ausgestorben, kein Geräusch kam durch das offene Fenster. Er hatte das Gefühl, dass sein Bett schaukelte, eine Nachwirkung der langen Seereise. Er überließ sich dem Schaukeln, ließ sich treiben, glitt vom Wellenkamm ins Tal, und die nächste Woge erfasste ihn.

Marconi. Er warf sich herum, schob den Arm unter das Kopfkissen und zerknüllte es. Warum ausgerechnet Marconi? Es wäre so einfach. Vorgeben, den Auftrag nie erhalten zu haben. Oder zu spät kommen, abwarten, dass die Franzosen Marconis Versteck fanden. Nur mehr Zeuge der Hinrichtung werden, bedauernd Meldung erstatten. Marconi. Mit seinem Tod würde sein Platz frei, und della Motta hatte die Triumphe von Boston in der Tasche. Die nächste Stufe zum Greifen nahe!

Gegen Morgen war er endlich in einen unruhigen Schlaf gefallen. Giftschlangen glitten über gekachelte Böden, schlängelten sich an siebenarmigen Leuchtern hoch und fädelten sich zwischen den Kerzen durch. Umwickelten mit ihren Leibern eine Thora-Rolle und schlüpften unter einen hebräischen Gebetsschal. Krochen weiter, erkundeten einen Dreispitz, umwanden einen Degen, ringelten sich an der Klinge hoch und flochten sich um das Stichblatt. Zogen ihre Körper über einen Saphirring, glitten weiter um das Wasserglas herum, züngelten über das Kopfkissen und schossen schlängelnd auf ihn zu. Er griff nach dem Degen, mitten hinein in die giftige Brut, die Zähne schlugen sich in seine Hand, das Gift strömte in seinen Arm. Eine Viper legte sich um seinen Hals, ihre Zunge zitterte über seine Halsschlagader, er verwandelte sich in eine Kobra, bäumte sich auf, aber das Gift lähmte bereits seinen Körper. Elf Schlangen flochten ihre Leiber um ihn, elf Giftmäuler aufgerissen, elf Paar spitze Zähne bissen noch einmal zu, und die Kobra sank zusammen. Jemand hämmerte auf ihn ein, und er fuhr hoch.

Das Hämmern stellte sich als dezentes Klopfen von Giacomo heraus, der bereits alles für die Morgentoilette vorbereitet hatte. Giacomo war auf dem Schiff nicht untätig gewesen, er hatte sich im Hafen von Boston mit den wichtigsten Journalen eingedeckt und zumindest sechs Fräcke nach der neuesten Mode umgearbeitet. Das stellte sich jetzt als Glückstreffer heraus, da für Neuanschaffungen die Zeit fehlte. Der Pariser Schneider musste warten, ohnehin war eingetreten, was sie beide vorhergesehen hatten: In der Mode gaben jetzt die Engländer den Ton an.

Giacomo knotete della Mottas Halsbinde zu einer Schleife, half ihm in den Frack und strich den Stoff über den Schultern glatt. Ging noch einmal um ihn herum und begutachtete ihn von allen Seiten, bevor er ihm den Spiegel vorhielt.

»Diese kurzen Westen sind für Eure Statur gemacht«, nickte er fachmännisch. »Aber Ihr hättet gestern den Vicomte d’Ambours mit seinem dicken Wanst darin sehen sollen!«

»Wer ist der Vicomte d’Ambours?«

»Er war so großzügig, uns seine Kutsche zu überlassen.«

»Freiwillig?«

»Mm.« Giacomo kniff seine Mundwinkel zusammen und wiegte den Kopf. »Wie man es nimmt. War beim Kartenspiel mit zwei anderen Herren nicht sehr glücklich, der Gute.«

»Und setzt seine Kutsche?«

»Gesetzt hat er einen Ring, seine Uhr und etwa fünfhundert Livres. Vor allem die Uhr brachte ihn in die Bredouille, der Gravur nach war sie nämlich ein Geschenk. Ihr kennt mich doch, Herr, ich kann unmöglich zulassen, dass seine Herzensdame von solch einer Dummheit erfährt.«

»Also hast du die Uhr ausgelöst.«

»Und dafür nicht nur den Wagen, sondern auch noch das Gespann bekommen.«

»Alles der Dame zuliebe, hm?« Della Motta klopfte ihm auf die Schulter. »Eine Mietkutsche hätte es nicht getan?«

»Ihr solltet den Wagen sehen, Marchese!«

3

Obwohl der Wagen bemerkenswert gut gefedert war, hüpften die Buchstaben auf den Buchseiten und das Mittagessen in della Mottas Magen. Sie rumpelten durch das nächste Schlagloch. Er legte das Buch neben sich auf die Bank und nahm den Vorhang beiseite. Die Kutsche rüttelte, er schlug mit der Schulter gegen den Fensterrahmen. Alles in allem hatte Giacomo jedoch recht, es war ein vorzüglicher Reisewagen. Wo sie auch hielten, sorgte der seltene Luxus von verglasten Fenstern für Aufsehen, die Sitze waren nicht nur komfortabel, sondern boten vier Leuten bequem Platz, und della Motta liebäugelte schon längst mit dem Gedanken, die Kutsche zu behalten und das Wappen am Verschlag durch sein eigenes übermalen zu lassen. Trotzdem bedauerte er es nicht, als sie nun langsamer fuhren und schließlich ganz hielten.

Die knappen Befehle bei der Einreise in eine Stadt klangen in jeder Sprache gleich. Giacomo führte das Gespräch mit der Wache, aber der Tonfall der Soldaten ließ darauf schließen, dass man ihn selbst behelligen würde. Er lehnte sich bequem in die Ecke seines Wagens, schlug das eine Bein über das andere und war nicht überrascht, als wenig später der Schlag aufgerissen wurde.

»Papiere!«, bellte der Soldat.

Angelegentlich betrachtete della Motta seine Fingernägel und schenkte der Zollwache nicht einmal einen Blick.

»Euren Pass!«

Er vertiefte sich in den Anblick des Saphirs an seinem Finger.

»Ohne Euren Namen lasse ich Euch nicht passieren!«

»Meinen Namen hat mein Diener Ihm zweifelsfrei mitgeteilt. Warum belästigt Er mich?«

Der Wachposten wechselte einen Blick mit seinem Kollegen. »Ich habe Anweisung, jeden persönlich zu kontrollieren. Befehl ist Befehl, Monsieur.«

»Dann führe Er seine Befehle höflich aus, wenn Er eine Antwort will.«

Der Soldat räusperte sich und begann widerwillig von vorne: »Monsieur, bitte um Euren Pass.«

Herablassend hielt della Motta ihm die Papiere entgegen, und der Soldat entfaltete sie umständlich.

»Riccardo Visconti Marchese della Motta. Italiener?«

»Worüber Ihn mein Diener gewiss in Kenntnis gesetzt hat.«

»Republik Venedig. Hm. Was wollt Ihr in Straßburg?«

»Durchreisen.«

»Wohin?«

»Wohin es mir beliebt. Ich wüsste nicht, was das die Behörden einer Stadt angeht, in der ich mich nicht lange aufzuhalten gedenke.«

Der Mann überlegte, ob er auf einer Antwort bestehen sollte, ein finsterer Blick des Marchese hielt ihn davon ab. Dafür beschäftigte den Wachposten nun das Gepäck: »Was führt Ihr mit Euch? Waren zu verzollen?«

»Wirke ich auf Ihn wie ein Krämer?«

»Sieh nach!«, forderte der Soldat seinen Kollegen auf. Schon wollte della Motta aufbrausen, als der Soldat die Hand hob und ihm gedämpft zuraunte: »Verzeiht, Marchese, aber ich muss ihn loswerden und Euch alleine sprechen. Vorausgesetzt, Ihr seid wirklich der, für den Ihr Euch ausgebt.«

Della Motta schnaubte ungeduldig. »Er hat meinen Pass, was will Er denn noch?«

»Zeigt mir Euren linken Unterarm!«

»Jetzt geht Er zu weit.«

»Ich muss sichergehen. Ich habe Instruktionen.«

»Seine Instruktionen interessieren mich nicht. Wenn Er mir etwas zu sagen hat, sage Er es jetzt, denn wenn Er in dieser Form weitermacht, kann er sich in spätestens einer Stunde beim Stadtkommandanten verantworten.«

»Die Schlangen haben eine Nachricht für Euch. Aber ich darf sie nur dem echten Marchese della Motta geben.«

»Ich kenne keine Schlangen, Er strapaziert meine Geduld.«

Der Soldat war sichtlich verwirrt, er sah sich schon auf seiner Nachricht sitzen bleiben. Della Motta hingegen fühlte keine Veranlassung, ihn aus der Zwickmühle zu befreien, und streckte fordernd die Hand aus. »Meinen Pass!«

»Und die Nachricht?«

»Hebe Er sie für den echten Marchese auf«, gab er sarkastisch zurück. »Und jetzt gebe Er den Weg frei oder hole seinen Vorgesetzten.« Er wunderte sich nicht, dass der Soldat sich für die erste Alternative entschied.

Sie fuhren die Ill entlang, und rechter Hand ragte eine imposante Barockfassade auf. Das musste das Palais Rohan sein, der Sitz des Fürstbischofs. Die Annehmlichkeiten eines Hofes waren zwar verlockend, nicht zuletzt dank sauberer Betten, aber das Palais hatte auch Nachteile. Vor allem den, sich nicht oder zumindest nur mit einigem Aufwand uneingeschränkt bewegen zu können. Es war della Motta noch nie schwergefallen, an Höfen gastfreundliche Aufnahme zu finden, doch im Gegenzug wurde von ihm erwartet, dass er sich in das Hofleben einfügte, die Gesellschaft mit seinem Esprit unterhielt und sich an Diners und Spielen, an mehr oder weniger geistvollen Gesprächen und dilettantischen Kunstdarbietungen erfreute. Genau das, was er im Moment nicht brauchen konnte. Er musste auf jeden Fall Herr seiner Zeit bleiben.

Hätte er einen längeren Aufenthalt geplant, hätte er Giacomo auf die Suche nach einem Privathaus geschickt und sich wenn schon nicht mit Luxus, dann doch zumindest mit der Behaglichkeit eines gehobenen Bürgerhaushaltes umgeben. Aber wie die Dinge lagen, musste er bald wieder aus der Stadt verschwinden, und so stieg er einmal mehr in einem Gasthof ab. Der Lage und seinem Preis nach war es das beste Haus am Platz, und er machte sich Hoffnungen auf ein Bett, das er nicht mit Wanzen und Flöhen teilen musste.

»Nicht auspacken.«

Giacomo klappte den Deckel des Koffers wieder zu.

»Vergiss nicht, offiziell sind wir auf der Durchreise.«

»Schon klar.«

»Und abgesehen davon musst du imstande sein, mitsamt dem Gepäck in einer halben Stunde zu verschwinden.«

»Verstanden. Und was habt Ihr nun vor?«

»Ich sehe mir das Münster an.«

Skeptisch legte Giacomo seinen Kopf schief. »Werden sich Juden im Münster tummeln?«

»Hast du einen anderen Vorschlag, warum ich mich in dieser Stadt aufhalte?«

»Aha«, zwinkerte Giacomo. »Wieder an Kunstschätzen interessiert.« Er öffnete einen anderen Koffer.

»Habe ich dir nicht gesagt, dass du nicht auspacken sollst?«

»Nur einen Frack. Und das hier.« Giacomo hielt ein Etui mit Nähzeug hoch. »Welchen wollt Ihr zuerst?«

»Den perlgrauen. Oder nein, den nachtblauen.«

»Mal sehen. Wenn es viele Kunstwerke sind, schaffe ich vielleicht beide.«

»Wollen wir hoffen, dass die Zeit nur für einen Frack reicht. Mir ist bei der ganzen Sache nicht wohl.«

Giacomo hatte sich bereits einen Stuhl ans Fenster gerückt und begonnen, die Borte herunterzutrennen. Jetzt sah er hoch und runzelte Augenbrauen und Stirn.

»Alle Welt scheint auf einmal zu wissen, wo ich bin«, erklärte della Motta. »Der Soldat am Stadttor hatte eine Nachricht für mich.«

»Und?« Giacomo schob den Stoff auf seinem Schoß ein Stück weiter. In Boston hatte della Motta keine Gelegenheit gehabt, die Kleidungsstücke abzunutzen, und wenn Giacomo mit den Umarbeitungen fertig war, würde er wie immer à la mode auftreten. Selbst ohne Pariser oder Londoner Schneider.

»Denke nach, Giacomo! Woher sollte der Posten wissen, dass ich komme? Und woher sollte man hier wissen, dass ich zu den Schlangen gehöre?«

»Na das ist doch nicht so schwer. Marconi hat schon einen Brief herausgeschmuggelt, warum nicht auch einen zweiten? Sie helfen Euch bei seiner Befreiung.«

»Irrtum, Giacomo! Marconi weiß nicht, dass ich komme. Niemand weiß es. Wenn die Schlangen hier mit Hilfe rechnen, dann ganz bestimmt nicht mit meiner.«

Giacomo legte die Schere zur Seite. »Und warum sollten Sie Euch dann Nachrichten schicken?«

»Der Kerl wollte meinen linken Arm sehen.«

»Ist er wahnsinnig? In aller Öffentlichkeit?«

»Meine Kutsche lässt sich wohl kaum als Öffentlichkeit bezeichnen. Was mich stutzig macht, ist, dass er von dem Zeichen wusste.«

Giacomo linste ihn immer noch begriffsstutzig an.

»Ach komm, es ist wirklich nicht schwer! Jemand muss es ihm gesagt haben. Meine Identität kennen viele in Europa, aber wie viele wissen, dass ich ein Schlangenkrieger bin?«

»Eben. Nur die Schlangen. Also warum seid Ihr dann so aus dem Häuschen?«

Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie. »Was?«, blaffte della Motta und riss die Tür auf.

»Äh, ein Brief wurde … für Euch …« Der Knecht, der das Gepäck heraufgeschleppt hatte, knetete einen Umschlag zwischen den Fingern.

»Gebe Er ihn her!« Die Münze, die della Motta dem unfreiwilligen Boten zusteckte, machte seinen barschen Ton nur zur Hälfte wett. »Da hast du es!«, warf er die Tür zu und rannte durchs Zimmer, die Hand mit dem Brief hoch erhoben. »Du kannst dich gleich auf den Marktplatz stellen und lauthals verkünden, dass der Marchese della Motta in der Stadt ist. Die Schlangen werden aus allen Winkeln kriechen, vielleicht bringen sie Marconi ja gleich mit!«

»Was steht drin?« Aus Erfahrung wusste Giacomo, dass die beste Art mit della Mottas Wutanfällen umzugehen darin bestand, sie zu ignorieren, und blieb betont ruhig.

Della Motta drehte den seltsam schweren Umschlag um, auf dem nichts anderes vermerkt war als sein Name. Im Siegelwachs befand sich kein Abdruck, der Absender wollte anonym bleiben. Auch die Schrift sagte ihm nichts, was ihn auch nicht weiter wunderte, aber die Nachricht war von einer geübten Hand abgefasst. Er erbrach das Siegel und etwas Hartes, Handspannenlanges fiel scheppernd zu Boden. Er bückte sich danach und hielt einen Schlüssel in der Hand.

Der Text war französisch, was in dieser Stadt, die ungeachtet der politischen Verhältnisse dennoch dem deutschen Kulturkreis zugerechnet werden konnte, keineswegs selbstverständlich war. Mit bemüht gemäßigter Stimme las er vor:

»Euer Gnaden!

Wir haben Eure Ankunft sehnlichst erwartet, ist es uns doch ohne Eure Hilfe unmöglich, Monsieur Marconi aus der Stadt zu schaffen. Und dass er gerettet werden muss, steht außer Frage!

Die Juden, bei denen wir ihn vermuten, misstrauen der restlichen Bevölkerung und somit auch uns, sich ihnen als Christ zu nähern, ist mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden. Doch die Behörden bereiten schon für die heutige Nacht eine Durchsuchung aller mosaischen Haushalte vor. Ihr dürft keine Zeit verlieren!

Die Stadttore und sämtliche Herbergen werden kontrolliert, auf gewöhnlichem Weg kommt Ihr nicht aus der Stadt. Bringt Monsieur Marconi zu den Gedeckten Brücken, im zweiten Turm befindet sich eine Pforte, die der Schlüssel öffnet. Durch sie gelangt Ihr in einen Geheimgang, der Euch aus der Stadt führt. Folgt ihm bis zu seinem Ende, er mündet in einen kleinen Wald, wo wir Euch zwei Stunden nach Öffnung der Stadttore abholen.

Die Schlange möge Euch beschützen!«

»Gezeichnet?«, wollte Giacomo wissen.

»Von niemandem. Nur das hier.« Della Motta hielt ihm den Brief hin. Am unteren Rand ringelte sich eine Schlange.

»Shalom alechem!«

»Shalom!« Ohne aufzusehen, schrieb Simon Goldblum weiterhin in sein Geschäftsbuch. »Was suchst du?«

»Ich suche nichts, ich bringe etwas.«

Ein blauer Rock und eine blau und sandfarben gestreifte Weste landeten neben dem Geschäftsbuch auf dem Ladentisch. Ausgezeichneter, teurer Stoff, erstklassige Verarbeitung. Kaum getragen.

»Wie viel bekomme ich dafür?«

Simon bewegte anstatt der Augen den ganzen Kopf, und seine Schläfenlocken wackelten, während er den Rock durch die Finger wandern ließ. »Ah, ich weiß nicht recht. Schwer zu verkaufen.« Schön, sehr schön. Und wenn der Mann das Geld dringend brauchte, war ein enormer Abschlag drin. »Dreißig Sous.«

»Willst du mich für dumm verkaufen?«

»Brauchst du Geld oder nicht?«

»Willst du den Rock oder nicht?«

Jetzt sah Simon doch auf. Ei, war das ein vornehmer Herr! Der rosenholzfarbene Rock war mindestens genauso teuer wie der blaue auf dem Ladentisch, die Weste aus schwarzer Seide, die schwarzen Kniehosen aus gutem Tuch. Dazu eine Uhrkette aus purem Silber, ein Spazierstock aus Ebenholz mit einem silbernen Knauf, und die Strümpfe waren auf den Anzug abgestimmt, in denselben Farben wie Rock und Weste. Schnallenlose Schuhe, aber aus hervorragendem Leder.

Äh, Kleidung war das eine, Geld das andere. Und wenn der Mann in Geldschwierigkeiten steckte, war aus ihm noch weit mehr herauszuholen. »Ei, mit Kleidern laufen nicht so gut die Geschäfte. Aber drei Gassen weiter mein Bruder, der gibt Euch Kredit für Eure Uhr. Wenn nicht nur die Kette ist aus Silber.«

Der groß gewachsene Herr verzog die Mundwinkel zu einem seltsamen Lächeln, wandte sich ab und sah sich im Laden um. Schob mit dem Stock ein paar Kleidungsstücke auseinander und strich gelegentlich mit der Hand über einen Ärmel. »Ihr habt recht, ich hätte gleich zum Pfandleiher gehen sollen.« Er sah nicht aus wie ein Jude, aber er sprach ein ausgezeichnetes, sehr gehobenes Hebräisch. Wie der Rabbiner. Simon wurde aus ihm nicht schlau. Für jemanden mit finanziellen Problemen war der Mann zu selbstbewusst. Zu wenig verzweifelt.

»Ihr seid nicht aus Straßburg?«

»Nein, bin ich nicht.«

»Aber Ihr seid Jude?«

»Den Talmud kenne ich so gut wie Ihr.«

»Warum seid Ihr hier? Ihr wollt gar nicht verkaufen Euren Rock. Oder verpfänden Eure Uhr.«

»Eigentlich wollte ich zur Synagoge.«

»Mit Kleidern unterm Arm?«

»Vielleicht wollte ich sie dem Rabbiner für Bedürftige seiner Gemeinde geben.« Wieder dieses eigenartige, sehr feine Lächeln.

»Hier gibt es keine Synagoge. Und der Rabbiner wohnt nicht in Straßburg.«

Jetzt wirkte der elegante Herr überrascht. »Eine große Stadt ohne jüdische Gemeinde?«

»Ihr seid wirklich nicht von hier. Wir dürfen arbeiten in der Stadt, aber nicht wohnen in ihr.«

»Hm.« Die tiefblauen Augen des Fremden blickten auf einmal sehr nachdenklich, Simons Feststellung hatte ihn aus dem Konzept gebracht.

Simon sah unverblümt zurück, die Augen faszinierten ihn. Sehr dunkel, blau mit silbrigen Sprengseln darin, die wie das Feuer von Edelsteinen blitzten. Vielleicht waren es diese Augen, die ihn geschwätzig machten. »Um zehn Ihr werdet eine Glocke vom Münster hören. Da wir müssen Straßburg verlassen. Bis auf Cerf Berr und seine Familie.«

»Cerf Berr?«

»Der Armeelieferant. Mich wundert, dass Ihr nicht habt gehört von ihm.«

»Der darf hier bleiben?«

»Er, seine Familie, seine Dienstboten. Hat sich herausgeschunden die Erlaubnis vom König. Ei, hat auch genug getan für den König! Durchgefüttert die ganze Armee im Elsass während des Siebenjährigen Krieges!«

»Der Glückspilz.«

»Hat aber nicht vergessen Seinesgleichen! Vor vierzehn Jahren jeder Jude musste noch zahlen Leibzoll. Bis Cerf Berr wieder belagerte die Minister.«

»Wo finde ich diesen Cerf Berr?«

»Bei Altkleiderhändlern und Pfandleihern nicht. – Levy? Levy!«, rief Simon seinen Gehilfen. Der picklige Bursche schlurfte aus dem Nebenraum herbei. »Ei, Levy, bleibst im Geschäft. Muss ich gehen mit diesem Herrn hier. – Herr …«

»Mandelbaum.«

»Schön, sehr schön. Könnt Ihr natürlich auch allein gehen zu Cerf Berr, wird aber dauern, bis er Euch empfängt.«

»Und Ihr könnt die Wartezeit beschleunigen?«

»Gegen ein kleines … Honorar?«

»Und wenn ich hier die Kleider für den Rabbiner vergesse?«

»Äh, äh«, Simon Goldblum hob die Hände bis zu den Schultern, legte die Stirn in Falten und machte eine abwägende Geste.

»In der Rocktasche könnte auch ein Louisdor sein.«

»Oder zwei?«

»Oder zwei.«

»Oder zwei«, schlug Simon mit der flachen Hand auf den Ladentisch. »Keine Zeit zu verlieren, Herr Mandelbaum!«

Mandelbaum zog seine Börse und steckte demonstrativ zwei Goldmünzen in die Rocktasche, während Simon ihm mit übertriebener Geste die Tür öffnete.

Durch die Straßen gingen sie wortlos, erst als er mit ausgestrecktem Arm auf Cerf Berrs imposantes Haus wies, brach Mandelbaum das Schweigen: »Die gute Verbindung eines Armeeproviantiers und …«

»… eines Altkleiderhändlers?«

»Wie kommt sie?«

»Ei, ich nicht frage nach Eurem Geheimnis, Ihr nicht nach meinem.«

Mandelbaum zuckte mit den Achseln, aber seine Edelsteinaugen versuchten trotzdem, hinter Simons Fassade zu blicken. Sollten aber nichts finden.

Wenig später befand sich Goldblum im Empfangszimmer von Cerf Berr, und nach einem kurzen Gespräch winkten sie auch Mandelbaum herein, der gelangweilt im Vorraum auf und ab ging. Goldblum kam sich mit einem Mal sehr schäbig vor in seinem Kaftan und mit seiner Kippa. Cerf Berr war genauso vornehm gekleidet wie Mandelbaum, nur dass er eine weiße Perücke trug, während Mandelbaums Haar schwarz glänzte. Ei, Haare! Cerf Berr konnte Mandelbaums Vater sein! Auch an Leibesfülle war er Mandelbaum überlegen. Gute Geschäfte, gutes Essen.

»Shalom, Monsieur Mandelbaum!« Cerf Berr wies auf ein Sofa.

»Shalom!« Mandelbaum kam der Aufforderung nach, legte Hut und Spazierstock neben sich, schlug das rechte Bein über das linke und ließ die Hände entspannt im Schoß liegen.

»Goldblum hat mir Euren Vornamen verschwiegen.«

»Noah.«

»Noah Mandelbaum, ein jüdischer Name. Ihr seht nicht aus wie ein Jude.«

»Ihr auch nicht und Ihr sprecht französisch mit mir. Macht Euch das zum Franzosen?«

»Kommt Ihr zu mir als Sohn desselben Volkes oder als Geschäftsmann?«

»Ich bin kein Geschäftsmann.«

»Ich würde Euch ja zum Essen einladen, Monsieur Mandelbaum, aber ich speise nur mit anderen Juden. Mein Glaube und meine Tradition erfordern das.«

Simon riss die Augen auf, aber er hielt lieber den Mund.

»Ihr habt Goldblum mit Eurem Hebräisch schwer beeindruckt«, fuhr Cerf Berr fort. »Wo habt Ihr es gelernt?«

»In Bologna.«

»Auf der Universität, nehme ich an. Theologie?«

»Erst Jura, dann Philosophie.«

»Und Euer richtiger Name?«

»Für Monsieur Goldblum bliebe ich lieber Noah Mandelbaum.«

»Monsieur Goldblum muss ohnehin wieder zurück in sein Geschäft.«

Simon stand sofort auf, seine Ohren glühten. Er stammelte einen Gruß, stolperte eilig zur Tür und machte, dass er davonkam. Mandelbaum war nicht Mandelbaum? Und kein Jude? Warum war er dann nicht direkt zu Cerf Berr gegangen? Nicht Simons Problem. Ein teurer Rock und zwei Louisdor. Guter Profit.

Einladend hielt Cerf Berr eine Karaffe hoch.

»Bitte.«

»Warum habt Ihr Euch an Goldblum gewandt?« Cerf Berr ließ den Wein in ein geschliffenes Glas gluckern und streckte es Mandelbaum entgegen.

»Irgendwo musste ich anfangen. Von Euch hatte ich keine Ahnung, und die Zeit läuft mir davon.«

»Geschäfte unter Zeitdruck machen ist nie gut.«

»Ich sagte Euch bereits, dass ich kein Kaufmann bin.«

»Ja, das sagtet Ihr. Ihr seid kein Kaufmann und Ihr seid kein Jude und offenbar auch kein Regierungsvertreter. Ihr wolltet mir übrigens Euren richtigen Namen sagen.«

»Wollte ich das?« Mandelbaum ließ den Wein im Glas kreisen, aber Cerf Berr wartete. »Marchese della Motta.«

»Marquis, aha.« Der Jude zeigte sich wenig beeindruckt. »Und warum Jura?«

»Die Entscheidung meines Vaters.«

»Und die Philosophie Eure?«

»Die Rechte mögen nützlich sein für Karrieren bei Hofe, die Philosophie beschäftigt den Geist.«

»Wärt Ihr mein Sohn, hätte ich Euch auch Jura studieren lassen.«

Della Motta nahm einen Schluck vom Wein und ließ die Bemerkung im Raum stehen.

»Kennt Ihr wirklich den Talmud?«

»Goldblum war offenbar nicht nur von meinem Hebräisch überzeugt«, spöttelte er. »Ja, ich kenne ihn.«

»Das tun nicht viele Christen.«

»Ich bin nicht wie viele Christen.«

»Christen bedienen sich unser, aber sie stehen nie auf unserer Seite«, wandte Cerf Berr ein.

»Ich kümmere mich weder um die Seite der Juden noch um die der Christen.«

»Auf welcher steht Ihr dann?«, blieb der Jude auf der Hut. »Jeder Mann muss eine Seite haben.«

»Auf meiner eigenen.«

»Ihr wollt keine Geschäfte mit mir machen, Ihr tretet nicht für die Sache meines Volkes ein, Ihr seid offenkundig auch kein Bittsteller und auch kein Repräsentant des Staates. Warum sollte ich also dieses Gespräch fortsetzen?«

»Zu Eurer eigenen Sicherheit.«

»Droht Ihr mir?«

Drohen? Nein. Della Motta sah Cerf Berr ernst an. »Heute Nacht wollen die Behörden die Häuser aller Juden durchsuchen.«

»Warum?«

»Ich wusste nicht, dass nur wenige Juden in der Stadt leben«, überging er die Frage. »Umso schneller werden sie auch Euch behelligen.«

»Ich fragte warum?« Cerf Berr fixierte ihn mit stechendem Blick.

»Weil sie einen Mann suchen, der sich bei Juden versteckt.« Della Motta hatte keine Mühe, den Blick zu halten.

»Von einem solchen Mann wüsste ich.«

»Das denke ich auch.« Er sah Cerf Berr direkt in die Augen.

»Und darum kann ich Euch versichern, dass Ihr Euch irrt. Sie mögen ruhig kommen, sie werden niemanden finden.«

»Man findet Flüchtlinge nicht dadurch, dass man in Schränke sieht oder Dielenbretter anhebt. Man schüchtert die Bewohner ein, die ihnen Unterschlupf gewähren.«

Cerf Berrs linker Augenwinkel zuckte.

»Man verprügelt die Männer und bedroht vor ihren Augen die Frauen.«

Kaum merklich schluckte Cerf Berr.

»Wollt Ihr das wirklich riskieren?«

»Ihr wisst sehr gut über diese Methoden Bescheid.«

»Das heißt nicht, dass ich sie billige. Oder gar anwende.«

»Warum versucht Ihr dann, mir Angst zu machen?«

»Weil einer von Euch früher oder später reden wird. Vielleicht sogar Ihr selbst, wenn die Schergen Eure Frau oder Eure Töchter in die Mangel nehmen. Weil ich verstehen würde, wenn Eure Familie Euch näher steht als Giovanni Marconi.«

Die Augen des Juden zogen sich eine Spur zu schnell zusammen.

»Natürlich könnt Ihr nicht zugeben, dass er bei Euch ist, dennoch bin ich überzeugt davon. Seht!« Er zog Marconis Brief aus dem Rock. »›Ich halte mich bei den Juden Straßburgs versteckt.‹ Ich hielt das für eine sehr ungenaue Beschreibung, allgemein genug, die Häscher aufzuhalten, aber leider auch zu allgemein, um die Retter herbeizuholen. Bis ich durch Goldblum erfuhr, dass nur Eure Familie in der Stadt wohnt.«

»Keiner meiner Verwandten versteckt einen Marconi«, beharrte Cerf Berr. »Und ich auch nicht.«

»In einer Stunde wird es dunkel, und dann herrscht höchste Gefahr. Für Euch, für Eure Familie und für Marconi. Wir haben keine Zeit für Spiele!«

»Es tut mir leid, aber hier seid Ihr falsch.« Der Jude erhob sich.

Unter anderen Umständen hätte seine Standhaftigkeit della Motta beeindruckt, jetzt war er nahe daran, ihn dafür zu erwürgen. »Lasst mich einen letzten Vorschlag machen«, zwang er sich zur Ruhe. »Ich schreibe einen Brief, vor Euren Augen. Und vor Euren Augen versehe ich ihn mit meinem Siegel. Ihr verlasst mit diesem Brief den Raum und denkt nach. Wenn Marconi nicht hier ist, kommt Ihr zurück und verbrennt den Brief in meiner Gegenwart. Ist er doch da, soll er selbst entscheiden, ob er mir vertrauen will.«

Der Jude legte die Finger dachförmig aneinander, klopfte mit den Zeigefingern gegeneinander und starrte ins Leere. »Na schön«, gab er sich einen Ruck. »Verfasst diesen Brief. Ich lasse Schreibzeug bringen.«

Della Motta warf die Botschaft für Marconi aufs Papier: ›Wie gelange ich zu Euch? Ich bin hier, um Euch herauszuholen, aber Eure Beschützer halten Ihr Versprechen zu gut.‹

Cerf Berr zog ihm die Nachricht unter der Feder weg und überflog die Zeilen, aber er konnte trotz della Mottas eleganter Schrift kein Wort entziffern. »Was für eine Sprache ist das?«, gab er das Schreiben zurück.

»Eine sehr alte.«

»Und das Siegel?«

Della Motta fächelte mit dem Blatt, damit die Tinte trocknete, und holte das Siegel aus der Rocktasche. Er faltete das Schreiben, ließ Wachs darauf tropfen und presste die vierfach gewundene Schlange in die rote Masse.

Cerf Berr verschwand mit dem Brief, und della Motta blieb allein im Zimmer zurück. Ruhelos schritt er auf und ab, die Uhr auf dem Wandtisch tickte überlaut, und der Minutenzeiger rückte zum nächsten Strich vor. Es begann bereits zu dämmern, auf den Treppen waren Schritte zu hören, Dielen knarrten, und er fuhr er herum, aber niemand betrat das Zimmer. Er sog die Luft tief ein und fixierte wieder die Uhr. Am liebsten packte er diesen verfluchten Zeiger und hielte ihn an, weitere zehn Minuten sinnlos vergeudet!

Seit er die Botschaft der Schlangen erhalten hatte, hatte er die Dinge nicht mehr im Griff. Keine Zeit für Tarnung, und wenn Cerf Berr nicht bald redete, dann war auch der geheime Fluchtweg der Schlangen wertlos.

»Marchese?«

Er wirbelte herum, Cerf Berr schloss sorgfältig die Tür hinter sich.

»Euer Brief.« Der Jude hielt ihm den gefalteten Zettel hin. Atemlos drehte della Motta ihn um, das Siegel war erbrochen und mit seiner engen, altmodischen Schrift hatte Marconi eine andere Botschaft auf die Rückseite gekritzelt. In derselben alten Sprache, in die nur die höchsten Grade des Ordens eingeweiht waren: ›Wenn Ihr wirklich das seid, als was Ihr Euch ausgebt, wisst Ihr, was Ihr zu tun habt. Cerf Berr wird nicht reden.‹

4

Einem Nichteingeweihten gegenüber! Hättet Ihr das auch von Chrétien verlangt? Er hatte gute Lust, diesen Wahnsinnigen seinem Schicksal zu überlassen.

»Hört mir genau zu!«, bohrte er stattdessen seinen Blick in den von Cerf Berr. »Ich werde Euch jetzt etwas zeigen, das nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen, und Ihr müsst es sofort wieder vergessen.« Bevor er es sich noch anders überlegte, wartete er Cerf Berrs Reaktion gar nicht erst ab, sondern zog den Rock aus und legte ihn über die Sessellehne. »Seht, aber stellt keine Fragen!«

Er krempelte den linken Hemdsärmel hoch, und Cerf Berr tat, als sei das schlanke Messer in der Scheide ein alltäglicher Anblick. Er hatte ja auch keine Ahnung, wie viel Blut durch diese Klinge bereits geflossen war, und es war ohnehin nicht das, was er sehen sollte. Della Motta drehte die Handfläche nach oben und hielt dem Juden die Innenseite seines Unterarms unter die Augen. Vor fünfzehn Jahren war die Brandwunde dunkelrot und lange Zeit äußerst schmerzhaft gewesen, jetzt hatten sich die wulstigen Erhebungen aufgehellt und die Farbe seiner unversehrten Haut angenommen. Er spürte sie nur mehr, wenn er mit dem Finger darüberstrich. Die vierfach gewundene Schlange zeichnete ihn für sein ganzes Leben, das Maul aufgerissen, die Giftzähne zum Biss bereit.

»Und jetzt bringt mich zu Marconi!«

Fast hätte er Cerf Berr bei den Schultern gepackt und geschoben, so bedächtig schien ihm der Jude auszuschreiten. Es ging eine Treppe hinauf und eine weitere Stiege führte zur Mansarde, die sich in zwei Gänge verzweigte. Der hintere Teil war offenbar für die Dienstboten bestimmt, der vordere, zur Straße hin gelegene, teilte sich in mehrere Gästezimmer, von denen sie das letzte ansteuerten.

»Der hinterste Winkel im Haus?« Della Motta verdrehte die Augen. »An die Notwendigkeit einer Flucht dachtet Ihr wohl nie. Wer außer Euch weiß noch, dass Marconi hier ist?«

»Eine Magd, die ihm das Essen bringt und sein Zimmer richtet.«

»Ist sie verschwiegen?«

»Ich hoffe doch.«

»Bis jetzt scheint sie es gewesen zu sein. Betet, dass es so bleibt, wenn Ihr nicht am Galgen landen wollt. Diese Tür?«

»Lasst mich erst das Zeichen geben.«

Er trat zurück und wartete, bis Cerf Berr erst dreimal kurz klopfte, dann eine Pause machte und viermal mit etwas längeren Abständen sein primitives Zeichen vervollständigte. »Seid Ihr das, Cerf Berr?«, tönte Marconis Zeremonienstimme von innen.

»Ja.«

Ein Schlüssel wurde umgedreht und ein Riegel zurückgeschoben.

So wenig war nötig, um in das Zimmer zu gelangen? Hätte della Motta einen Beweis gebraucht, dass Marconi kein Schlangenkrieger war, hier hätte er ihn bekommen. »Dankt Eurem Gott, dass ich vor den Soldaten hier bin«, zischte er zu Cerf Berr und zog ihn ins Zimmer, bevor Marconi einen Fuß über die Schwelle setzen konnte. »Eure Vorsichtsmaßnahmen sind zum Haareraufen!« Mit langen Schritten war er sofort an einem der zwei Fenster.

»Della Motta«, deklamierte Marconi hinter ihm. »Ihr seid der Letzte, mit dem ich gerechnet hätte!«

Della Motta drehte sich nicht nach ihm um, sondern inspizierte das Dach. Steil abfallend, weit unten die Straße. Eine Tür führte in einen weiteren Raum. »Was ist dort?« Er riss sie auf und sah in einen kleinen Schlafraum, ebenso komfortabel eingerichtet wie das vordere Zimmer, aber die Details interessierten ihn nicht. Nur das Fenster, das auf derselben Seite lag, auch hier war das Dach steil. Er warf einen kurzen Blick zum gegenüberliegenden Haus: Viel zu weit für einen Sprung, sogar für ihn, geschweige denn für einen Mann um die sechzig.

»Cerf Berr, ruft die Magd! Das Zimmer muss vollkommen unbewohnt aussehen!«

»Aber …«

»Tut, was ich Euch sage! Ich bringe Signor Marconi hier fort, aber wenn man eine Spur von ihm bei Euch entdeckt, helfen Euch nicht einmal Eure Beziehungen zum König.«

Marconi nickte Cerf Berr würdevoll zu, und der betätigte einen Klingelzug. Fassungslos schüttelte della Motta den Kopf. »Ich nehme an, Euer gesamtes Personal kann die Glocke sehen, also erzählt mir nicht, dass nur eine einzige Magd Bescheid wusste. Helft mir!« Er zerrte das Leintuch von der Matratze und öffnete den Schrank. Der enthielt nur wenig: ein Paar Schuhe, einen Hut, drei Hemden, ein Paar Kniehosen und einen Rock. »In welchen Schuhen könnt Ihr besser laufen, Signor Marconi?«

Marconi deutete auf die, die er anhatte, und della Motta warf das andere Paar aufs Leintuch, die Kleidungsstücke hinterher. In einer einzigen Bewegung wischte er die Toilettegegenstände vom Waschtisch ebenfalls auf das Laken. »Perücke und Hut!« Er warf Marconi die Perücke zu, die der hastig über sein kurzes Haar stülpte. »Seht zu, dass sie ordentlich sitzt, so viel Zeit haben wir. Auf der Straße müsst Ihr aussehen wie ein normaler Bürger. Persönliche Sachen?«

»Keine.« Marconi rückte die Perücke gerade.

»Nichts, das auf die Schlangen hinweist?«

»Nein.«

»Was ist mit dem Buch hier?«

»Das gehört Cerf Berr.«

»Es muss verschwinden, der Raum muss leer sein.« Er knallte es Cerf Berr vor die Brust. In dem Moment klopfte jemand an die Tür. Della Motta scheuchte Marconi zurück ins Schlafzimmer und gab Cerf Berr einen Wink. »Nur Hebräisch!«, raunte er.

»Wer da?«

»Mirjam.«

»Die Magd?«, flüsterte della Motta, und Cerf Berr nickte. Della Motta schob den Riegel zurück und sperrte das Schloss auf, blieb aber neben der Tür stehen, sodass er den Hereinkommenden sofort hätte packen können. Unnötig, denn zum Glück war es wirklich nur die Dienstbotin. Cerf Berr erteilte ihr die nötigen Anweisungen, und wenig später kam sie wieder mit frischer Bettwäsche, Staubtuch und Besen. Auch beim zweiten Mal ließ della Motta sie nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen ins Zimmer.

Er hob die Matratzen, zog jede Schublade einzeln auf, überprüfte jedes Brett im Schrank, sah hinter die Bilder und unter den Teppich. Kurz, er benahm sich, wie jeder Scherge es getan hätte, der das Zimmer nach Marconis Spuren durchsuchte. Erst als er sich überzeugt hatte, dass wirklich nichts mehr hier war, knotete er das Leintuch zu einem Bündel zusammen. »Und jetzt weg hier!«

Unten hämmerte jemand an die Haustür.

»Sie sind da!« Mit ausgestreckter Hand stoppte er Marconi. »Nach unten können wir nicht.« Er eilte zurück ins Zimmer und ans Fenster. Unten wimmelte es von Soldaten, eine halbe Kompanie musste da unterwegs sein. Wieder zurück in den Gang. »Wie sieht es auf der anderen Seite mit Fenstern aus?«

»Genauso wie hier, im Dach.« Cerf Berr war kreidebleich, und seine Stimme kratzte.

»Und darunter? Eine Straße?«

»Seht selbst!«

Hier bot sich eine ähnlich verzwickte Lage wie auf der Straßenseite, das Dach war ebenfalls steil, doch links zog sich ein weiteres Gebäude im rechten Winkel zum Haus hin.

»Hintertreppen?«

»Das ist kein Palast.«

»Also bleibt uns nichts anderes übrig.« Er sah Cerf Berr für einen kurzen Moment in die Augen. »Wir werden Euch nicht vergessen, was Ihr für Signor Marconi getan habt! Die Soldaten werden Euer Haus von unterst zu oberst drehen, hindert sie nicht daran. Zeigt ihnen auch das Zimmer, Ihr habt nichts zu verbergen. Ihr habt nie von Signor Marconi gehört, und er war nie hier.« Ein kurzer Druck an Cerf Berrs Oberarm, dann öffnete er das Fenster, schob das Bündel hinaus und schwang sich über das Sims. Er brauchte nur kurz, bis er sicheren Halt hatte. »Jetzt Ihr, Signor Marconi!«

In Marconis Augen stand die blanke Panik. Aber drinnen brüllten bereits die Soldaten, Frauen kreischten, Männer in Stiefeln trampelten, und Dienstboten rannten aufgescheucht herum, das machte sogar einen Hasenfuß zum Helden. »Oh Gott!« Er klammerte sich an den Fensterrahmen.

Oh Gott? So schnell fiel man in alte Muster zurück. In der Linken hatte della Motta Bündel und Stock, den rechten Arm legte er um Marconi und hielt ihn zwischen seinem eigenen Körper und dem Dach. Marconi war viel zu sehr mit seiner Angst vor der Höhe beschäftigt, als dass er sich Gedanken über die körperliche Nähe hätte machen können.

»Seht nicht hinunter, immer nur aufs Dach. Wir müssen nur bis zum nächsten Fenster.« Und dann zum nächsten und zum nächsten, bis sie das niedrigere Gebäude erreichten, aber Marconi brauchte kleine Ziele. »Greift immer genau da hin, wo vorhin meine Hand war, die Füße setzt da hin, wo Ihr meine spürt.« Ganz so leicht ging es auch wieder nicht, denn Marconi war einen Kopf kleiner als er. »Die Schindel unterhalb meiner Hände«, korrigierte della Motta sich und war bereit, Marconi sofort am Kragen zu packen, falls er abrutschte. Der Angstschweiß des Weisen biss ihm in der Nase.

Es ging viel zu langsam, die Kletterei im Schneckentempo zehrte an den Kräften. Er erwog schon, das Bündel einfach fallen zu lassen, aber dann wäre es in Cerf Berrs Garten gelandet und hätte den Juden doch noch verraten. Marconi keuchte, und er ließ ihn kurz ausruhen. Drei Fenster hatten sie bereits geschafft und sie hielten über dem Anbau. Er wusste natürlich, dass er mit Schneckentempo maßlos übertrieb, genau genommen waren sie sogar sehr flott unterwegs, für einen alten Mann, der seine Tage nicht mit körperlicher Ertüchtigung zubrachte.

»Und jetzt hinunter auf das andere Dach. Könnt Ihr springen?«

Nein, konnte er nicht. Marconi krallte sich so fest am Dach an, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Einer der beiden anderen Weisen wäre della Motta lieber gewesen, einer der ehemaligen Schlangenkrieger, und es war ihm gleichgültig, ob Marconi seine Ungeduld spürte.

Der Anbau befand sich nicht ganz zwei Mannslängen unter ihnen, selbst wenn sie von hier abstürzten, musste nichts Ernsthaftes passieren. Das Dach war zwar schräg, aber keineswegs so steil wie das, auf dem sie gerade geklettert waren.

»Was tut Ihr da?!«, kreischte Marconi.

»Ich verringere die Distanz für Euch.« Er hatte sein rechtes Bein nach oben geschwungen, hakte den Rist um die Kante eines Rauchfangs und suchte etwas tiefer Halt für seinen linken Fuß, mit der rechten Hand hielt er sich an einer Schindel fest. Wie eine Spinne lag er auf dem Dach, kopfüber, und Marconi stand frei, ohne seinen Körper hinter sich. »Umfasst mein linkes Handgelenk, ich lasse Euch ein Stück hinunter.«

»Und wenn Ihr den Halt verliert?!«

»Ich verliere ihn nicht.« Hoffte er zumindest.

Marconi suchte hektisch nach seiner Hand, erhaschte aber nur das Bündel. Ratschend riss es ein, mit einem Aufschrei ließ er es los, erwischte den Stock und wollte den Knauf umklammern.

»Nein! Mein Handgelenk!«

Der scharfe Ton erschreckte Marconi, und um ein Haar wäre er tatsächlich abgestürzt. Blitzschnell streckte ihm della Motta die Hand entgegen, und Marconi krallte sich an seinen Ärmel, als ob der ihn vor allen Mächten der Hölle retten könnte.

»Und jetzt hinunter, nehmt die Füße vom Dach. Signor Marconi, nehmt die Füße fort, Ihr könnt nicht ewig hier bleiben! Nicht hinunter schauen! Seht mir in die Augen!«

Marconi heftete seinen Blick verzweifelt auf sein Gesicht, nahm zögerlich den rechten Fuß von den Schindeln und fischte panisch mit der zweiten Hand nach seinem Arm. Ganz langsam ließ er ihn hinunter, Zoll um Zoll, Handspanne um Handspanne.

»Den Rest müsst Ihr springen, das Dach ist nur eine Beinlänge unter Euch. Lasst Euch fallen.« Nun gut, die Länge seines Beins, nicht des Beins von Marconi, und gemessen von den ausgestreckten Zehenspitzen bis über den Beckenknochen, aber das musste Marconi nicht wissen. Auch so löste er seine Finger nur unendlich langsam von seinem Ärmel.

Marconi krachte auf das untere Dach, ruderte hektisch mit den Armen und tastete fieberhaft nach Halt. Federnd landete della Motta neben ihm und packte ihn am Kragen. Wie ein Häufchen Elend lag Marconi auf dem Dach, und della Motta saß neben ihm mit der Selbstverständlichkeit eines Dachdeckers. Die Schräge war lächerlich, wäre er alleine gewesen, wäre er in Windeseile dahingerannt.

»Steht auf, oder wollt Ihr den Franzosen in die Hände fallen?« Er streckte dem widerstrebenden Marconi die Hand hin und zog ihn hoch. »Wir laufen jetzt wie über einen umgestürzten Baumstamm.« Marconis Finger gruben sich in seine Hand. »Wie über die holprigen Straßen Roms«, suchte er einen Vergleich aus Marconis Erfahrungsschatz. »Seht nur auf mich!«