Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

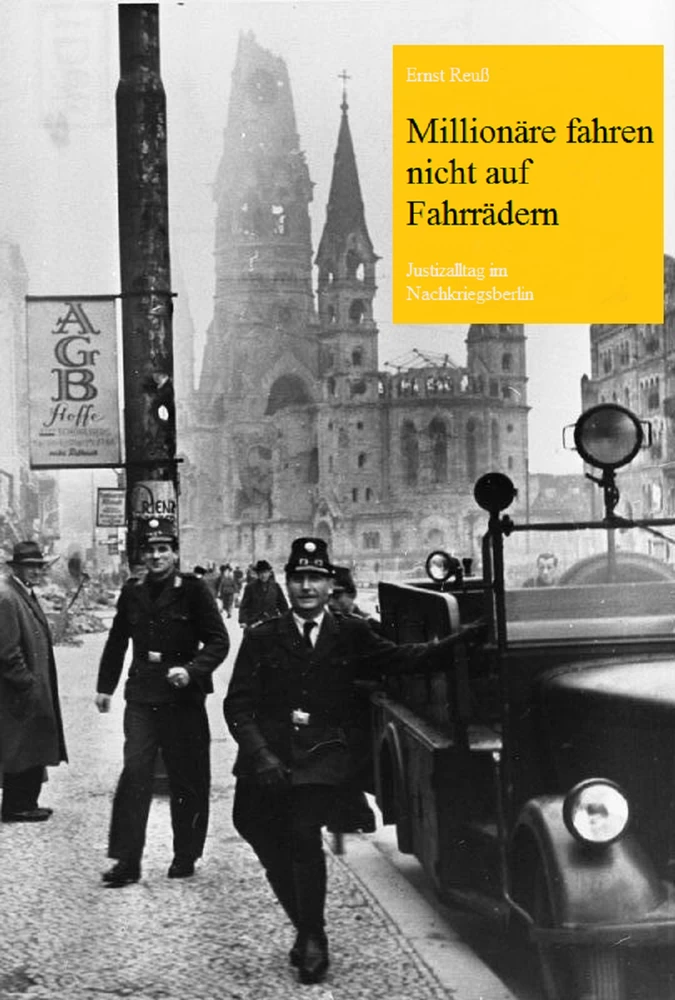

Mit diesem Buch wird ein lebendiges Bild der Nachkriegszeit gezeigt. Es verdeutlicht, in welchem politischen Spannungsfeld der Neuaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand. Die „Frontstadt“ Berlin, in der sich die vier Siegermächte auf engem Raum trafen, ist das Miniaturbild des „Kalten Krieges“. Die ehemaligen Koalitionsmächte wurden zu erbitterten Feinden und versuchten, sich entscheidende Machtpositionen zu sichern. Das Justizsystem wurde dabei zu einem Eckpfeiler des Machterhalts. An seiner Entwicklung zeigen sich deutlich die unterschiedlichen politischen Ideologien. Der Neuaufbau der Berliner Justiz und der Übergang der Justiz unter NS- Diktatur zur Nachkriegsjustiz unter gänzlich anderen Vorzeichen fanden unter äußerst schwierigen Bedingungen statt.

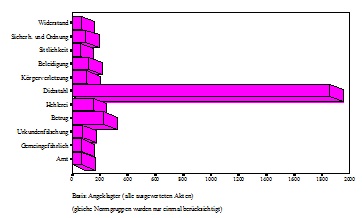

Die Auflösung allen geordneten Lebens führte in den ersten Monaten des Jahres 1945 und nach der Kapitulation zu einem völligen Wegfall der Staatsgewalten. Die große Not der hungernden und frierenden Menschen führte oftmals zu kriminellem Verhalten, auch bei zuvor und danach unbescholtenen Bürgern. Es entstand die „Notstandskriminalität“ von „Otto Normalverbraucher“ – vor allem Diebstahl und Schwarzhandel waren an der Tagesordnung und oft überlebensnotwendig. Der immense Anstieg der Kriminalitätsrate sowie der Mangel an technischen und personellen Ressourcen stellten die Justiz in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf eine enorme Belastungsprobe. Trotzdem konnte bereits Ende Mai 1945, einen Monat nach Einmarsch der sowjetischen Armee in Berlin, Vollzug beim Aufbau von 21 Amtsgerichten gemeldet werden.

Die Rolle der Alltagskriminalität in Umbruchphasen hatte schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg das Interesse der kriminalistischen Forschung gefunden. Auch damals war die Kriminalitätsrate erheblich angestiegen. Grund dafür sei der Krieg gewesen, der sich fatal auf die Gesinnung der Bevölkerung ausgewirkt habe und als unmittelbarste Folge die „Verrohung“ und die damals so bezeichnete „Primitivierung“ mit sich gebracht habe. Selbst in der Heimat verbliebene Rüstungsarbeiter, Frauen und noch nicht als Soldaten „verwendungsfähige“ Jugendliche sollen sich derart an die Gewalt und die während des Krieges herabgesetzten Wertmaßstäbe gewöhnt haben, dass dies zu einem erheblichen Kriminalitätsanstieg geführt habe. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem ebenfalls immensen Kriminalitätsanstieg wurde vermutet, dass auch die nationalsozialistische Ideologie mit ihrer menschenverachtenden Brutalität als Wegbereiter von erhöhter Gewalt beziehungsweise Kriminalität betrachtet werden könnte.

Im Bereich der hier untersuchten Bagatellkriminalität, die am Amtsgericht abgeurteilt wurde, haben derartige Auswüchse eine wohl eher untergeordnete Rolle gespielt, da die stark an Zahl zugenommenen Gewaltdelikte, also Raub- und Tötungsdelikte, die möglicherweise auf „Verrohung“ oder „Primitivierung“ zurückzuführen waren, bei höherinstanzlichen Gerichten abgeurteilt wurden oder der deutschen Gerichtsbarkeit zu dieser Zeit nicht unterworfen waren. Fakt ist jedenfalls, dass Berlin in den Nachkriegsjahren von einer Elendskriminalitätswelle überrollt wurde. In der zerbombten, zerstörten Stadt kämpfte jeder ums Überleben. Aufgrund des Mangels an erwachsenen Männern waren es hauptsächlich Jugendliche und erwachsene Frauen, die im täglichen Durchhaltekampf illegal Waren beschaffen mussten.

Einhergehend mit der Normalisierung der Lebensumstände und der Verbesserung der Versorgungslage reduzierte sich die Kriminalität nach und nach wieder. Es scheint so, dass die Kriminalität im Laufe der Jahre – wie im Westen – auch in der DDR auf das normale Maß zurückgegangen ist, auch wenn sich das nicht genau belegen lässt. Zwar gibt es Statistiken für die gesamte SBZ beziehungsweise DDR (ohne Berlin), die einen stetigen Kriminalitätsrückgang konstatierten, und angeblich lag dabei 1956 der Anteil der ausgesprochenen Verurteilungen nur noch bei 48 Prozent dessen, was noch 1949 abgeurteilt worden war. Allerdings sind derartige Statistiken mit Vorsicht zu genießen. Da die Kriminalität als etwas dem Sozialismus Wesensfremdes angesehen wurde, war die politische Führung der DDR bestrebt, diesen Eindruck auch der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Resümierend lässt sich feststellen, dass die Nachkriegskriminalität sehr wohl durch die Justiz aufgefangen wurde, auch wenn durch den Ost-West-Konflikt das Ganze ungleich schwerer zu bewerkstelligen war. Die unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen machen sich zwar durchaus in den Urteilsbegründungen bemerkbar, doch wurde im Bereich der Bagatellkriminalität nicht grundsätzlich anders geurteilt. Politische Urteile auf amtsgerichtlicher Ebene sind wohl auch eher ungewöhnlich.

Trotz der mitunter martialischen Ausdrucksweise in so manchem – seltsam anmutenden – Urteil, der polemischen Angriffe gegen den „Klassenfeind“ in so mancher Verfügung und der Beeinflussungsversuche durch die Alliierten war die Rechtsprechung bei der Alltagskriminalität auch nach dem Krieg relativ „normal“. Bei politisch oder propagandistisch bedeutsamen Verfahren kann man dies nicht unbedingt behaupten.

Ernst Reuß

Berlin und seine Nachkriegsjustiz: Kapitulation und Neuanfang

Das Ende des „Dritten Reiches“

Am frühen Morgen des 7. Mai 1945, angeblich um 2 Uhr 41, unterzeichnete Generaloberst Alfred Jodl im Namen des deutschen Oberkommandos die Gesamtkapitulation aller Streitkräfte im Alliierten Hauptquartier in Reims. Bis 23 Uhr am darauffolgenden Tag waren alle Kämpfe einzustellen. Die amerikanischen und britischen Alliierten erklärten daraufhin den 8. Mai zum „VE-Day“, dem „Victory in Europe Day“, also zum Tag des Sieges in Europa.

Berlin unmittelbar nach Kriegsende. Trümmerlandschaft am Brandenburger Tor. Bundesarchiv, B 145 Bild-P054320 / Weinrother, Carl / CC-BY-SA.

Zur Illustration des Geschehens der am 10. Mai aus Berlin geschriebene, siegestrunkene Brief eines Rotarmisten in die Heimat:

„Liebe Zina! Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll, so ein Durcheinander ist im Kopf. Am 7. Mai um halb sieben abends funkelten Hunderte Explosionen der Luftabwehrgeschosse über Berlin, Hunderte Raketen flogen in den Himmel, um der ganzen Welt den Sieg zu verkünden. Das verfluchte Deutschland liegt uns zu Füßen – es hat kapituliert. Darüber hat keiner gesprochen, das Radio berichtete uns darüber erst in der Nacht zum 9. Mai, aber alle haben instinktiv gefühlt, daß Schluß ist. Was dann los war, ist unmöglich wiederzugeben. Aus den hintersten Ecken des Waldes, von den Dächern der Häuser der Stadt, von den Lichtungen flogen eine nach der anderen Raketen in den Himmel, man schoß aus allen Waffenarten, von den Kanonen und Maschinengewehren bis zu den Pistolen. Irgend etwas Unklares steckte noch in der Brust – vielleicht ist es noch kein voller Sieg! [...] Um drei Uhr nachts wurden wir mit Gefechtsalarm geweckt [...], in zwei, drei Minuten waren wir alle eingetreten beim Oberst im Zimmer. Auf dem Tisch standen schon Gläser mit Wein. Weiter ist es schwer, ohne Tränen zu erzählen: Wir schrien aus vollem Soldatenhals „Hurra!“ – viele fingen sogar sofort zu weinen an, sie drückten ihre von unaufhaltsam fließenden Tränen nassen Gesichter aneinander, sie küßten sich zwei-, dreimal. Der Oberst holte eine Schachtel Papirosy aus dem Koffer, die er einmal unter Eid reingelegt hatte – im Kampf zu sterben oder sie beim Sieg zu öffnen. Und jetzt ist diese Stunde gekommen [...]. Und nun bin ich in Berlin, in dieser Stadt – in der Küche des Krieges – als Sieger, als Herr, als stolzer Rächer für alles, was sie uns brachten. Gerade hier in Berlin fiel die schicksalhafte Entscheidung des Krieges. Darauf werden wir ewig stolz sein, daß wir und kein anderer als erster in diese Stadt kamen. Jetzt ist es schon bald soweit, daß wir uns wiedersehen. Bald werde ich meine Lieben, die soviel ertragen mußten in diesen Jahren, umarmen. Ich gratuliere dir, meine Liebe, zum Sieg. Warte, ich komme bald! Valentin.“ (1)

Um den Beitrag der Roten Armee an der Befreiung Europas vom NS-Regime zu würdigen und um eine persönliche Unterschrift des Inhabers der Kommandogewalt zu haben, wurde an diesem Tag die Kapitulation nochmals im Sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst unterzeichnet. Hier ratifizierten hochrangige deutsche Militärs, wie der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Wilhelm Keitel, die Kapitulationsurkunde.

Die Anbringung von Straßenschildern in deutsch und kyrillisch. Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße. Bundesarchiv, Bild 183-M1203-331 / Donath, Otto / CC-BY-SA.

Dies geschah kurz vor, beziehungsweise kurz nach null Uhr in der Nacht vom 8. zum 9. Mai. Es hing ganz davon ab, welche Zeit man zugrunde legte. Sommerzeit, normale Zeit oder die Zeit der Siegermächte. Nach westeuropäischer Zeit war es 23 Uhr 15, nach der in Deutschland geltenden mitteleuropäischen Sommerzeit war es bereits 0 Uhr 15, und nach Moskauer Zeit war es schon 2 Uhr 15.

Die sowjetische Bevölkerung erfuhr erst am 9. Mai von der Kapitulation. Seitdem gilt dort der 9. Mai als „Den Pobedy“, also als der Tag des Sieges. Trotz aller Legenden hatte dies allerdings nichts mit den verschiedenen Zeitzonen, sondern lediglich damit zu tun, dass sich Stalin schlichtweg weigerte die Kapitulation bereits in dieser Nacht zu verkünden.

Es ist unerheblich, auf welches Datum man die Kapitulation des „Dritten Reiches“ nun datiert. Für Europa, Deutschland und natürlich auch für Berlin begann eine neue Zeitrechnung. Ob der Tag der Befreiung, der von vielen als der „Tag der Niederlage“ angesehen wurde, nun am 8. oder 9. Mai begangen wird, ist egal. Mit der Kapitulation konnte der Wiederaufbau beginnen. Und das geschah auch.

Das Deutsche Reich und Berlin als dessen Hauptstadt wurden von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs in vier Zonen beziehungsweise vier Sektoren aufgeteilt, die von den Besatzungsmächten USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich kontrolliert werden sollten. Anfangs – im „Protokoll über die Besatzungszonen in Deutschland und die Verwaltung von Groß-Berlin“ vom 12. September 1944 – waren allerdings nur drei Sektoren angedacht. Frankreich durfte aber dem Abkommen später beitreten und erhielt ebenfalls ein Stück aus den ursprünglich den Westalliierten zugewiesenen Gebieten. (2)

Bis zum vereinbarten Einmarsch der westlichen Besatzungsmächte regierte die sowjetische Besatzungsmacht in Berlin jedoch vollkommen alleine und war natürlich auch vollkommen alleine dafür verantwortlich, die gröbsten Aufräumarbeiten durchzuführen. Zeitgleich begann sie auch damit, die Stadt Berlin in ihrem Sinne zu reorganisieren. Sie begann schon bald mit dem Wiederaufbau der deutschen Verwaltung und des Gerichtswesens.

Sowohl Jodel als auch Keitel konnten den von ihnen unterzeichneten Waffenstillstand nicht allzu lange genießen, denn ihnen wurde anschließend in Nürnberg von den vier Siegermächten der Prozess gemacht. Beide wurden abgeurteilt und schon 17 Monate später gehängt.

Unterzeichnung der Kapitulation in Berlin-Karlshorst. Bundesarchiv, Bild 183-R77799 / CC-BY-SA.

Im Juli 1945 zog es dann zuerst die Amerikaner und Briten, einen Monat später die Franzosen nach Berlin. Sie besetzten die ihnen zugeteilten Sektoren in der Stadt. Im Gegenzug räumten die Westalliierten Mecklenburg, Sachsen und Thüringen für die Rote Armee frei. Die Alliierten hatten sich im Februar des Jahres auf der Konferenz von Jalta über die Errichtung eines Alliierten Kontrollrats, die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen und die gemeinsame Verwaltung Berlins geeinigt. Die Befugnisse der deutschen Regierungen, Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und Gemeinden sollten, laut Erklärung der Siegermächte, „von jedem in seiner eigenen Besatzungszone und gemeinsam in allen Deutschland als ein Ganzes betreffenden Angelegenheiten“ ausgeübt werden.

In den sowjetischen Besatzungszonen (SBZ) war die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) zuständig. Die SMAD hatte dort, und nur dort, Befehlsgewalt und erließ Gesetze.

Mit dem Einmarsch der westlichen Alliierten in Berlin konstituierten sich dort der Alliierte Kontrollrat und die Alliierte Kommandantur als neue oberste Instanz für Gesamtdeutschland und die nunmehr geteilte ehemalige Reichshauptstadt.

Der Alliierte Kontrollrat mit Sitz in Berlin bestand aus den vier Oberkommandierenden der erfolgreichen Streitkräfte von Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion und den USA. Er konnte nur einstimmig entscheiden und entschied nur über Sachen, die Deutschland im Ganzen betrafen. Der Alliierte Kontrollrat entfaltete eine Gesetzgebungstätigkeit, die nicht nur der Beseitigung des Nationalsozialismus und der Bestrafung von Kriegsverbrechern galt, sondern auch der Bekämpfung der Alltagskriminalität. Die Verwaltung und damit auch die Justizverwaltung von Berlin im Ganzen wurde einer interalliierten Behörde, der Alliierten Kommandantur, überlassen. Auch sie bestand aus Vertretern der vier Siegermächte und unterstand unmittelbar dem Kontrollrat.

Die Rote Armee regiert Berlin

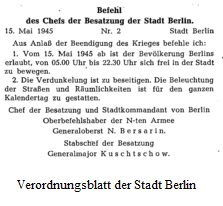

Bis zum Einmarsch der anderen Alliierten im Juli 1945 war also alleine die Sowjetunion für Berlin zuständig. Bereits am 28. April 1945 hatte der Militärkommandant der Stadt Berlin, Generaloberst Bersarin, mit dem Befehl Nr. 1 bekannt gegeben, dass die gesamte administrative und politische Macht in Berlin auf ihn übergegangen sei.

Erst vier Tage später, am 2. Mai 1945, wurde dann in Tempelhof durch den letzten deutschen Kampfkommandanten für Berlin, General Helmuth Weidling, die Kapitulationsurkunde für die Reichshauptstadt unterzeichnet. Er, der bereits zuvor die Kapitulationsbedingungen sondiert hatte, aber gemäß Hitlers Weisung nicht kapitulieren durfte, hatte in den Morgenstunden desselben Tages den Befehl zur Einstellung der Kampfhandlungen gegeben. Nach Hitlers Suizid war er nicht mehr an dessen Durchhaltebefehle gebunden und hielt sich vernünftigerweise auch nicht mehr daran.

Er gab in den Morgenstunden des 2. Mai 1945 den Befehl zur Einstellung der Kampfhandlungen. Sein Kapitulationsbefehl lautete:

„Am 30. April 45 hat sich der Führer selbst entleibt und damit uns, die wir ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen [...]. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin fällt, bringt seine Opfer umsonst [...].“ (3)

Weidling, der kurz vorher durch ein Missverständnis von Hitler zum Tode durch Erschießen verurteilt worden war, war sofort nach Aufhebung des Urteils – erst zehn Tage vor der Kapitulation – zum Kampfkommandanten bei der Schlacht um Berlin ernannt worden. Weidling kam nach der Kapitulation Berlins in ein russisches Gefangenenlager, wo er 1955 starb.

Helmuth Weidling, ca. 1943. Bundesarchiv, Bild 146-1983-028-05 / CC-BY-SA.

Durch diese Unterzeichnung, bereits einige Tage vor der gesamtdeutschen Kapitulation, befand sich Berlin schon zu diesem Zeitpunkt vollständig in der Gewalt der Roten Armee.

Zwei Rotarmisten vor dem zerstörten Pariser Platz (Mai 1945). Bundesarchiv, Bild 183-R77767 / CC-BY-SA.

Kurz nach der Kapitulation machte sich die sowjetische Besatzungsmacht sofort daran, nicht nur die Versorgung der Bevölkerung zu sichern, sondern auch einen neuen Verwaltungsapparat aufzubauen. Die sowjetischen Verwalter in Berlin wurden dabei von einer Gruppe kommunistischer Emigranten aus Moskau unterstützt. Die sogenannte „Gruppe Ulbricht“, die am 2. Mai in Berlin ihre Tätigkeit aufnahm, wurde vom späteren Staatsratsvorsitzenden der DDR Walter Ulbricht geführt. Mit dem Aufbau der Verwaltung ging es hurtig voran, sodass bereits am 8. Mai im Bezirksamt Charlottenburg eine Eheschließung registriert wurde, die nach den NS-Rassegesetzen – wegen „Blutsverschiedenheit“ – niemals möglich gewesen wäre. (4) Die sowjetische Verwaltung sorgte auch dafür, dass bereits ab dem 14. Mai die ersten U-Bahn-Züge wieder verkehrten. (5)

Bereits am 19. Mai 1945 nahm der in Berlin von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzte Magistrat seine Tätigkeit auf. Die „Gruppe Ulbricht“ hatte die Zusammensetzung beschlossen. Oberbürgermeister wurde Dr. Arthur Werner, obwohl es Bedenken in der „Gruppe Ulbricht“ gab, Werner sei zu alt und eventuell „nicht mehr richtig im Kopf“. Ulbricht selbst soll das egal gewesen sein, denn starker Mann des Magistrats sollte der Erste Stellvertreter des Oberbürgermeisters sein. Für diesen Posten hatte man das Mitglied der „Gruppe Ulbricht“ Karl Maron auserkoren, einen linientreuen Kommunisten. Dem von den neuen Befehlshabern eingesetzten Magistrat gehörten schließlich, neben sechs kommunistischen Funktionären, je zwei Sozialdemokraten und Parteilose sowie sieben dem bürgerlichen Lager zuzurechnende Mitglieder an. (6) Eine der aus heutiger Sicht kuriosen Maßnahmen der Siegermacht war unter anderem die, dass ab dem 20. Mai 1945 die Moskauer Zeit eingeführt wurde. Nach der wohl auch als Zeichen der Macht zu wertenden Maßnahme hatten sich alle Arbeiter und Ladeninhaber zu richten. (7) Die Geschäfte wurden jetzt nicht, wie gewöhnlich, um neun Uhr, sondern bereits um sechs Uhr geöffnet.

Oberbürgermeister Dr. Arthur Werner 1946. Deutsche Fotothek.

Generaloberst Bersarin, der bis zu seinem frühen Tod am 16. Juni 1945 (er starb bei einem Motorradunfall) die alleinige Befehlsgewalt in Berlin besaß, hatte schon Anfang Mai 1945 den Aufbau eines Gerichtswesens angeordnet. Dies geschah, um die zu erwartende Nachkriegskriminalität einzudämmen, die durch die sowjetische Militärgerichtsbarkeit alleine nicht zu bewältigen gewesen wäre. Er befahl:

„Im Interesse der schnellen Wiederherstellung des normalen Lebens der Bevölkerung der Stadt Berlin, im Interesse des Kampfes gegen Verbrechen und öffentliche Ruhestörung, der Regulierung des Straßenverkehrs und des Schutzes der Selbstverwaltungsgebäude der Stadt Berlin ist der Selbstverwaltung der Stadt Berlin vom Kommando der Roten Armee erlaubt, die Stadtpolizei, das Gericht und die Staatsanwaltschaft zu organisieren.“ (8)

Generaloberst Nikolai Erastowitsch Bersarin. Deutsche Fotothek.

Dies war überaus notwendig, denn in der ausgebluteten, ausgehungerten und zerbombten Stadt wurde geplündert, geraubt und gemordet. Max Berger, der spätere Militäroberstaatsanwalt der DDR, schrieb dazu in seinen Erinnerungen:

„In diesen ersten Stunden und Tagen nach der Zerschlagung des Faschismus kam bei einem grossen Teil der Bevölkerung der verheerende Einfluss der Naziideologie darin zum Ausdruck, dass Menschen, die noch einige Stunden zuvor im Keller um ihr Leben gebangt und gelobt hatten, jahrelang trocken Brot essen zu wollen, wenn nur der schreckliche Krieg ein Ende nähme, die Befreiung dazu benutzten, leerstehende Geschäfte und Wohnungen zu plündern und sich zu bereichern. Ein anderer Bevölkerungsteil, an der Spitze Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Antifaschisten, die aus dem KZ, aus Zuchthäusern und Gefängnissen zurückgekehrt waren, ging sofort, ohne nach Essen und Trinken und Entlohnung zu fragen, daran, mit Unterstützung durch die Kommandanten der Roten Armee wieder Ordnung in dieses Chaos zu bringen.“ (9)

Ob Bergers weltanschaulich gefärbte Sicht der Dinge so als allgemeingültig angesehen werden kann, erscheint eher zweifelhaft. Dennoch entspricht es den Tatsachen, dass schon unmittelbar nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges viele Menschen tatkräftig damit begannen, das Land und auch dessen Justiz wieder aufzubauen. Es handelte sich dabei selbstverständlich oft auch gerade um diejenigen, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten ausgegrenzt oder gar verfolgt worden waren und jetzt endlich wieder konstruktiv tätig sein konnten. Nicht zu vergessen ist dabei allerdings auch, dass die Aufbauhelfer auch mit höheren Lebensmittelrationen geködert wurden. Ein Zeitzeuge, der spätere Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Hans Günther, der als Referendar von den Nationalsozialisten entlassen worden war, beschrieb diese Anfangszeit in pathetischen Worten:

„Am Anfang war alles wüst und leer. Dies war das Bild, das sich, wenige Stunden später, in den Bezirken der Innenstadt bot. Ein Bild des Chaos. Dennoch begann vor diesem Hintergrund, trotz aller Zerstörung und Verwüstung, das Neue; und auf eben diesen Trümmern und Scherben baute auch, unbegreiflich genug und fast aus dem Nichts, die Justiz wieder auf.

Wüst und leer lag das große Gerichtsgebäude da, als nach beschwerlichem Fußmarsch das Ziel, die Neue Friedrichstraße, erreicht war. Auf den langen Korridoren des zerschossenen, durch- und durchgepusteten Steinpalastes trieb der Frühlingswind Bürostaub und Papierfetzen vor sich her. Aus den Regalen der Registraturen waren, soweit Gestelle und Schränke überhaupt noch standen, zerfetzte Akten und Bücher gefallen. Da lagen sie, unter ausgelaufenen, halb eingetrockneten Tintenfässern, Amtssiegeln, Stempeln und Stempelkissen, bunt durcheinandergewirbelt und mit Mörtelstaub dick überpudert; zwischen umgestülpten Tischen und Bänken; unter zerbrochenen Stühlen und abgebrochenen Mauerteilen. Unbewacht und jedermann zugänglich, zu Urkundendelikten geradezu herausfordernd, blieb das alles tage-, wochen- und monatelang unverändert so liegen. Auch nachdem in den weniger zerstörten Räumen der Betrieb wieder aufgenommen worden war, gab es nicht Kräfte genug, die gegen soviel Staub und Zerstörung hätten ankommen und der maßlosen – einer bis dahin nie gekannten – Unordnung hätten Herr werden können.

Dieses Tohuwabohu war ein Symbol: Es bedeutete das Ende der alten Justiz, der ‚Rechtswahrerherrlichkeit‘ des ‚Dritten Reiches‘, von der nichts geblieben war als dieses Bild des Chaos und des Jammers. Zugleich aber war das der Anfang einer neuen Justiz. Sie sah sich vor eine kaum zu bewältigende Aufgabe gestellt; vor ein schier hoffnungsloses Unterfangen. Es gehörte damals viel Mut, sehr viel Tatkraft und Zuversicht dazu, einfach zu beginnen und irgendwo zuzupacken.“ (10)

Neubeginn

Schon seit Kriegsbeginn war die Arbeit der Berliner Gerichte stark eingeschränkt gewesen. Mit der „Verordnung zur weiteren Anpassung der Strafrechtspflege an die Erfordernisse des totalen Krieges“ wurde noch bis Ende April 1945 versucht, den normalen Gerichtsbetrieb notdürftig aufrechtzuerhalten. Trotz Bombardierung Berlins und nicht mehr funktionierender öffentlicher Verkehrsmittel waren noch viele Richter brav als Fußgänger zu den Gerichtsgebäuden gelaufen. (11) Immer noch fanden dort ganz normale Gerichtsverfahren statt, obwohl jeder das Ende des Krieges und das Ende des Dritten Reiches im wahrsten Sinne des Wortes herannahen sah. Erst nachdem die Stadt schließlich durch die Rote Armee Ende April 1945 eingenommen worden war, wurden Ermittlungstätigkeit und Rechtsprechung gänzlich eingestellt. Die bisherige Berliner Justiz hatte aufgehört zu existieren. Die Kriminalität jedoch nicht. Im Gegenteil, in den Straßen herrschten anarchische Zustände. Es gab also schon unmittelbar nach Kriegsende wieder sehr viel zu tun. Man räumte nicht nur die Trümmer des „1000-jährigen Reiches“ weg, sondern organisierte auch Polizei, Gerichte und Staatsanwaltschaften neu. Es galt, die rasant ansteigende Kriminalität und das Chaos schnell in den Griff zu bekommen.

Bereits am 18. Mai 1945 trafen sich im Gebäude des bisherigen Amtsgerichts Lichtenberg alle sowjetischen Militärkommandanten der Berliner Stadtbezirke mit den inzwischen bereits von ihnen ernannten Staatsanwälten und Richtern sowie Generaloberst Bersarin.

Auf dieser Tagung wurde die Marschroute zum Neuaufbau der Berliner Justiz vorgegeben. Den Richtern und Staatsanwälten wurde dabei weitgehend freie Hand sowohl bei der Organisation und Besetzung als auch bei der Wahl des Sitzes der Bezirksgerichte gelassen. Arbeitswilliges Personal gab es genug in der Stadt. Mit der Büroausstattung haperte es jedoch noch gewaltig. Mit dem Eigentum an einer eigenen Schreibmaschine konnten Sachbearbeiter ihre Einstellungschancen in der damaligen Zeit eklatant steigern. Es war auch einfacher als heute, Richter oder Staatsanwalt zu werden. Richter und Staatsanwalt konnte werden, wer glaubhaft behauptete, kein Nazi gewesen zu sein. Fachliche Qualitäten waren kurz nach Ende des Krieges erst einmal zweitrangig. Dennoch waren lediglich fünf der von den Militärkommandanten ernannten Richter keine Juristen. Sie waren als Antifaschisten legitimiert. Max Berger, einer der Nichtjuristen, der allerdings vor 1933 einige Jahre lang als Rechtsbeistand vor den Berliner Zivilgerichten aufgetreten war, erinnerte sich:

„Am 5. Mai 1945 [...] erhielt ich [...] den Auftrag, im Bezirk Prenzlauer Berg den Aufbau der Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu organisieren [...]. Ich war zunächst sprachlos, denn ich hatte [...] angenommen, dass Tribunale gebildet werden sollten, um Naziverbrecher und Plünderer abzuurteilen. [...] Ich begann damit, dass ich in der Hosemannstraße ein gut erhaltenes Gebäude, das früher von faschistischen Organisationen benutzt worden war, beschlagnahmte und als Sitz für die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht bestimmte. Von früheren Geschäftsstellen der Nazipartei und anderer Naziorganisationen wurden Mobiliar, Schreibmaschinen und Schreibutensilien aller Art besorgt [...]. Aus dem Gerichtsgebäude in der jetzigen Littenstraße erhielten wir zwei Richterpodien und einige Aktenregale, aus dem Kriminalgericht in Moabit Gesetzestexte und Kommentare sowie Schreibpapier und Formulare, die wir auf dem Handwagen zu unserem Gericht schafften. Die erforderlichen Mitarbeiter meldeten sich auf einen Anschlag im Bezirksbürgermeisteramt hin: ein ehemaliger Amtsanwalt, mehrere Justizangestellte und ein alter Gewerkschafter, der als Strafrichter eingesetzt wurde. Von den insgesamt 18 Justizangestellten waren einschließlich des aufsichtführenden Richters 50 Prozent ehemalige Justizangestellte. Am 25. Mai 1945 war die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Prenzlauer Berg ordnungsgemäß eingerichtet und arbeitsbereit. Es bestand aus einer Verwaltungs-, einer Zivilprozess- und einer Strafprozessabteilung.“ (12)

Durch den Befehl des Generalobersten Bersarin und den Einsatz der ernannten juristischen Aufbauhelfer sollte die bisherige Organisation entscheidend reformiert werden: Künftig sollte es nicht mehr die Zweiteilung Amts-/Landgerichte geben, sondern nur noch ein einziges Gericht in jedem der 20 Verwaltungsbezirke Berlins. Folgerichtig wurden diese neuen Gerichte auch als Bezirksgericht bezeichnet. Die neu entstandenen Bezirksgerichte, die Ende Mai 1945 ihre Tätigkeit aufnahmen, waren für alle Strafsachen, Zivilrechtsstreitigkeiten und Arbeitsgerichtssachen in erster Instanz zuständig.

Besetzt waren sie mit einem Vorsitzenden und zwei Schöffen, wobei hier neben politisch unbelasteten Juristen sofort auch Nichtjuristen wie etwa Arbeiter, Verfolgte des NS-Regimes und andere Antifaschisten eingesetzt wurden. Für alle Gerichte sollte es ein einziges Berufungs- und Beschwerdegericht – das „Stadtgericht“ – geben. Eine dritte Instanz – wie zuvor üblich – gab es vorerst nicht. Das neu getaufte „Stadtgericht“ entsprach daher in seiner Funktion dem früheren Kammergericht und wurde in der damaligen Neuen Friedrichstraße und heutigen Littenstraße in Berlin-Mitte untergebracht.

Das Kammergericht, welches erstmals am 17. März 1468 urkundlich erwähnt worden war und damit das einzige deutsche Gericht ist, das auf eine derart lange Tradition zurückblicken kann, ist aufgrund seiner langen Geschichte berühmt und hoch geschätzt. Nur zweimal wurde es für kurze Zeit nicht als Kammergericht bezeichnet. 1849 hieß es kurzzeitig „Appellationsgericht“ und nun, fast hundert Jahre später, für die nächsten fünf Monate „Stadtgericht“. Ansonsten behielt es bis heute seinen geschichtsträchtigen Namen. In der Funktion entspricht das Berliner Kammergericht den Oberlandesgerichten in der Bundesrepublik. Selbst in der vierzigjährigen Geschichte der DDR hielt man an der Bezeichnung „Kammergericht“ fest. Grund für die Verlegung in ein anderes Gebäude war der Wille der sowjetischen Machthaber, das „Stadtgericht“ in ihrem Einflussbereich zu behalten. Die Pläne zur Teilung Berlins in vier Sektoren waren ja schon verabschiedet und im Kreml ahnte man sicherlich, dass es nach Einzug der Westalliierten zu Auseinandersetzungen kommen würde. Justiz und Polizei waren wichtige Bestandteile beim Poker um die Macht. Der Kreml war nicht gewillt diese Machtbasis einfach so den Westalliierten zu überlassen. In ihrem Sektor würden sie – auch nach Aufteilung der Stadt – Einfluss auf jede dort ansässige Behörde haben, denn laut Erklärung der Siegermächte wurde die Verwaltung ja „von jedem in seiner eigenen Besatzungszone“ ausgeübt. Die Aufteilung der Stadt in Sektoren war zwar noch nicht vollzogen, aber längst beschlossene Sache, und darauf galt es schließlich, politisch zu reagieren. Das alte Kammergerichtsgebäude in der Elßholzstraße war jedenfalls weitestgehend unbeschädigt und Sitz des Bezirksgerichtes Schöneberg. Logischerweise wäre dort der geeignete Standort für das größte Gericht Berlins gewesen. Aber das wollten die neuen Gebieter offensichtlich nicht. (13) Später, nach Einzug der anderen Alliierten, wurde es dann Sitz des Alliierten Kontrollrates. All diese organisatorischen Beschlüsse waren so bei der bereits erwähnten Zusammenkunft in Lichtenberg getätigt worden. Als Richter und Staatsanwälte sollten nur zuverlässige Demokraten tätig sein.

Hilde Benjamin, die spätere DDR-Justizministerin, schrieb:

„[...] Es gehört zu meinen stärksten Erlebnissen, wie wir am 18. Mai durch das zerschossene, noch rauchende Berlin fuhren, um im Lichtenberger Amtsgericht an der denkwürdigen Sitzung teilzunehmen, in der durch den Vertreter des Generals Bersarin das neue Berliner Gerichtswesen konstituiert wurde. Von sämtlichen Berliner Bezirken waren die Richter und Staatsanwälte versammelt, um in ihre Ämter eingesetzt zu werden. Ich weiß nicht, ob damals oder später überhaupt allen Beteiligten klargeworden ist, was es bedeutete, daß zwei Wochen nach der Kapitulation der Sieger dem Besiegten ein solches Vertrauen aussprach, daß er ihm unter eigener Verantwortung die Gerichtsbarkeit wieder übertrug. Die ersten Strafsachen, die in Steglitz verhandelt wurden, spiegelten die Lage jener Tage wider: Zwei Frauen, die entnervt durch die Schrecken des Krieges ihre Kinder getötet hatten und dann sich selbst das Leben nehmen wollten; einer der Marodeure der Kampftage, der sich mit falschen Vollmachten bereichern wollte; Jugendliche, die glaubten, ihre Raubzüge, die sie im letzten Kriegswinter unternommen hatten, fortsetzen zu können; Plünderer des Stubenrauchkrankenhauses, die durch keinen Aufruf zu bewegen gewesen waren, die in blinder Gier zusammengerafften Sachen, ärztliche Einrichtungsgegenstände, Betten, Verbandszeug, Medikamente, zurückzugeben.“ (14)

Hilde Benjamin (Mitte) im Juni 1950. Bundesarchiv, Bild 183-S98280 / Rudolph / CC-BY-SA.

Um der rapide ansteigenden Nachkriegskriminalität Herr zu werden, wurden die in Lichtenberg erteilten Aufgaben in einen engen Zeitrahmen gepresst. Der Aufbau der neuen Gerichtsorganisation war daher bereits zum 1. Juni 1945 abgeschlossen. Allerdings durften Strafsachen gegen Staatsangehörige der Sowjetrepubliken nicht vor deutschen Gerichten verhandelt werden.

Bis 1945 hatte es in Berlin zwölf Amtsgerichte gegeben. Die Amtsgerichte Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Berlin-Mitte, Neukölln, Pankow, Schöneberg, Spandau, Steglitz, Tempelhof, Wedding und Weißensee. Nun gab es 21 „Bezirksgerichte“, obwohl Berlin eigentlich nur aus 20 Bezirken bestand. Friedenau, obwohl zu Schöneberg gehörend, hatte sein eigenes Gericht. Neu eingerichtet wurden also die Bezirksgerichte Friedenau, Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Reinickendorf, Tiergarten, Treptow, Wilmersdorf und Zehlendorf. Die neue Bezeichnung Bezirksgericht hielt sich allerdings nicht sehr lange. Bereits nach knapp drei Wochen wurde sie aus sehr profanen und pragmatischen Gründen wieder abgeschafft. Es mangelte nämlich an Papier!

Es hatte sich als äußerst lästig und zeitaufwendig erwiesen, die durchweg noch auf die alte Bezeichnung „Amtsgericht“ lautenden Vordrucke und Stempel umzuschreiben. Man beließ es also wieder bei der alten Bezeichnung Amtsgericht. Die Amtsgerichte nahmen ihre Tätigkeit nicht nur im Umfang ihrer früheren Zuständigkeiten auf, sondern waren ausnahmslos für sämtliche Zivil- und Strafsachen zuständig. Sie taten dies ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwerts und ungeachtet des Charakters der einzelnen Delikte sowie der hierfür angedrohten Strafen. Sie konnten mithin sogar die Todesstrafe – meist für Mord – verhängen und taten dies auch. Von deutschen Gerichten ausgesprochene Todesstrafen bedurften allerdings der alliierten Genehmigung. Neben Erschießungen und Erhängungen aufgrund von Militärgerichtsurteilen gab es in Berlin mindestens sieben Hinrichtungen mit der Guillotine. Während die sowjetischen Kommandanten Erschießungen und die amerikanischen Befehlshaber Erhängungen bevorzugten, verurteilten deutsche Gerichte die Delinquenten zum Tode durch die Guillotine.

Der erste Fall betraf einen 56-jährigen in Berlin-Friedenau wohnenden Oberpostinspektor namens Karl Kieling, der noch Ende April 1945 einen Mann auf offener Straße erschossen hatte. Er hatte das Handgemenge zwischen einem Zivilisten und einem uniformierten NSDAP-Mitglied vom Fenster aus beobachtet und fühlte sich bemüßigt, für seinen Parteigenossen Stellung zu beziehen.

Er wurde vom Amtsgericht Friedenau am 27. Juni 1945 zum Tode, dann vom Landgericht II Zehlendorf zu acht Jahren Zuchthaus und schließlich nach Aufhebung dieses Urteils erneut zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde schließlich nach einem beträchtlichen Hin und Her zwischen den sowjetischen und amerikanischen Besatzungsbehörden am 21. August 1946 im Spandauer Gefängnis vollstreckt. (15)

Die letzte Hinrichtung im zum Westen gehörenden Teil Deutschlands wurde, zwölf Tage vor Verkündung des Grundgesetzes, am 11. Mai 1949 in Westberlin vollzogen. Dies widersprach dem – am 8. Mai – für die drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands verabschiedeten Grundgesetz. Durch Art. 102 des Grundgesetzes wurde die Todesstrafe abgeschafft. In Westberlin, das nicht offiziell zum Geltungsbereich des Grundgesetzes gehörte, blieb man trotzdem hart und beharrte auf dem Vollzug des Todesurteils. Der Verurteilte wurde nicht begnadigt. Das Grundgesetz wurde nämlich erst am 12. Mai von den Westalliierten genehmigt und trat erst am 23. Mai 1949 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wurde in West-Berlin kein von einem deutschen Gericht zum Tode Verurteilter mehr hingerichtet. Der dort tätige Magistrat berief sich auf das Grundgesetz und wandelte die Urteile in lebenslange Zuchthausstrafe um. Nach dem 23. Mai wäre der zum Tode Verurteilte also nicht mehr guillotiniert worden. Er wurde somit Opfer einer eher engstirnigen Anwendung der Gesetze.

Der letzte Guillotinierte war daher ein bei seinem Tod 24-jähriger Raubmörder namens Berthold Wehmeyer. Angeblich soll es sich dabei um die Guillotine gehandelt haben, mit der schon Robespierre hingerichtet worden war und die als Kriegsbeute 1871 nach Berlin gekommen war. (16) Der Wahrheitsgehalt dieser Anekdote kann jedoch nicht mehr nachvollzogen werden. Deutsche „Fallbeile“ gab es jedenfalls auch nach dem Krieg genügend. Derartige Tötungsinstrumente, mit denen unter den Nazis viele Tausende Menschen enthauptet worden waren, wurden in der Gefängnisschlosserei Tegel hergestellt.

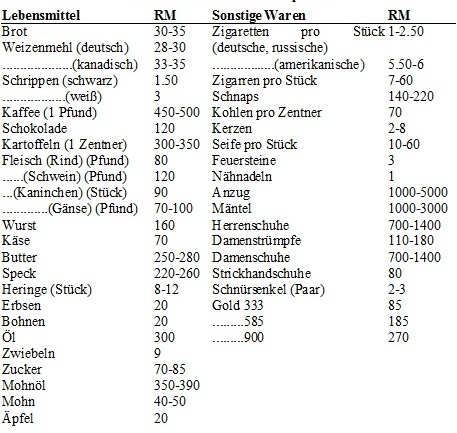

Der gelernte Schlosser Wehmeyer, der durch die Umstände seines Todes einen zweifelhaften Ruhm erlangt hat, hatte zusammen mit einem Bekannten, der wegen Beihilfe zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, eine ältere Frau aus Berlin-Weißensee bei der gemeinsamen Hamsterfahrt im Umland getötet und vergewaltigt. Im Gegensatz zu ihm, der erfolglos gehamstert hatte, konnte die 61-jährige Eva Kusserow 20 Kilogramm Kartoffeln ergattern, die er nun mit seiner Tat erbeutet hatte. Ein aus heutiger Sicht recht armseliges Motiv, doch in jener Zeit herrschte Hunger. Kartoffeln bildeten den Hauptbestandteil der Nachkriegsernährung und um die Kartoffel kreiste das Denken der Menschen damals. (17)

In der unmittelbaren Nachkriegszeit waren zudem Morde nicht gerade selten. Ende November 1946 gab es beispielsweise innerhalb von 48 Stunden sechs Raubmorde. (18)

Zwischen August 1945 und Dezember 1946 gab es über 600 Anzeigen wegen Mordes. Ein Vielfaches dessen, was an Zahlen für die Zeit vor dem Krieg bekannt ist, wobei natürlich nicht vergessen werden darf, dass einige Geschehnisse zu Kriegsende erst jetzt aufgeklärt werden konnten.

Die Höchstzahl der von deutschen Gerichten verhängten Todesurteile wurde im Jahr 1948 erreicht. Es gab 50 Verurteilungen, wobei die Vollstreckung aber in den meisten Fällen ausblieb.

In Westberlin, das nicht zum Geltungsbereich des Grundgesetzes gehörte, wurde die Todesstrafe offiziell erst am 20. Januar 1951 abgeschafft.

Festzuhalten ist jedoch, dass es bis zur Wiedervereinigung 1990 nach alliiertem Recht in Westberlin theoretisch noch die Todesstrafe gab. Für den Fall besonders schwerer Verstöße gegen das alliierte Kriegswaffenkontrollratsgesetz und im Fall von Sabotage gegen Einrichtungen und Angehörige der Alliierten blieb die Gerichtsbarkeit der Alliierten in Kraft. Dort konnte ein Todesurteil weiterhin verhängt werden. In der Praxis wurde dies jedoch nie getan.

In der DDR wurde die Todesstrafe laut Statistik des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen – nach ungefähr 160 Hinrichtungen – erst 1987 abgeschafft. Die Vollstreckung wurde auch vor den Angehörigen stets vollständig geheim gehalten. Zahl und Art der Hinrichtungen wurden erst nach der politischen Wende bekannt.

Seitdem weiß man, dass die letzte Hinrichtung in der DDR am 26. Juni 1981 wegen Spionage erfolgte. Sie geschah, durch – wie es in der „geheimen Verschlusssache 02014“ im schönsten Behördendeutsch hieß – „unerwarteten Nahschuss in den Hinterkopf“. Ort der Hinrichtung war die damalige Hausmeisterwohnung der Leipziger Strafvollzugsanstalt. Beim Betreten des extra dafür eingerichteten Hinrichtungsraums trat der Henker unvermittelt von hinten an den Verurteilten heran und gab ihm einen Genickschuss.

Das letzte Opfer war der MfS-Hauptmann Dr. Werner Teske. Ein einstmals erfolgreicher Agentenführer, der häufig im Westen war, wo er zum Beispiel bei der Fußballweltmeisterschaft 1974 für die Westdevisen der Sportler und Funktionäre zuständig war. Teskes Verbrechen war, dass er sich darüber Gedanken gemacht hatte, mit Informationen in den Westen zu flüchten. Wegen seiner Familie hatte er das aber nicht getan. Das Urteil wurde 1993 als rechtsstaatswidrig annulliert. 1998 wurden der Richter und der Staatsanwalt des Urteils zu vier Jahren Haft verurteilt. (19)

Festzuhalten ist auch hier, dass die Todesstrafe in der sowjetischen Militärjustiz häufig ausgesprochen und vollstreckt wurde. Da die Urteile zumeist mit einer Deportation in die Sowjetunion verbunden waren, sind die in der Forschung kursierenden Zahlen sehr unterschiedlich. Von 1945 bis 1947 werden zwischen 700 und 1200 vollstreckte Todesurteile angenommen. Von 1950 bis 1954 geht man noch einmal von 250 bis 1000 Hinrichtungen aus. Dazwischen war die Todesstrafe in der UdSSR abgeschafft, sodass die Urteile in lebenslängliche oder 25-jährige Haft umgewandelt wurden. Nicht erfasst bei diesen Opferzahlen sind die in sibirischen Straflagern jämmerlich Gestorbenen.

Ernennungen

Die neuen Machthaber aus der Sowjetunion besetzten die Stellen der Gerichtsvorstände bemerkenswerterweise nicht mit linientreuen Kommunisten, sondern mit Antifaschisten aus dem eher bürgerlichen Lager. Häufig wird die Ansicht vertreten, dass der Grund dafür der Mangel an Justizfachleuten in der KPD gewesen wäre. Der für kommunistische Sympathiebekundungen gänzlich unverdächtige spätere Generalstaatsanwalt Günther meinte dagegen, dass es schon einige kompetente, kommunistische Juristen gegeben hätte, mit denen man Führungsstellen hätte besetzen können. Er meinte:

„Aus der Sicht des sowjetischen Kommandanten betrachtet, (hätte es) an sich nahegelegen, einen Mann wie den ehemaligen Kammergerichtsrat Dr. Melsheimer oder die frühere Rechtsanwältin Hilde Benjamin in die Führung der Justiz zu berufen. Es mag sein, daß die Fähigkeiten, die Dr. Melsheimer dann später als Vizepräsident der sowjetzonalen Justizverwaltung sowie als Generalstaatsanwalt der DDR entwickelt hat, im Mai 1945 noch nicht hinreichend bekannt waren. Vorerst musste er sich mit dem Amt des Oberstaatsanwalts bei dem Bezirksgericht Friedenau begnügen. Nicht anders erging es Hilde Benjamin, die in der ‚DDR‘ einmal Justizminister werden sollte. Sie wurde 1945 Staatsanwältin bei dem Bezirksgericht Steglitz. Ihr und Dr. Melsheimer wurden seinerzeit Männer wie Dr. Greffin und Dr. Kühnast vorgezogen. Sie waren keine Kommunisten. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte, wie sich später zeigte, wenig Freude an ihnen.“ (20)

Gründe für die Nichtberücksichtigung von anerkannten Kommunisten in der Führungsebene der neuen Justiz gab es damals eigentlich kaum. Laut Günther waren viele Berufungen mitunter einfach dem Zufall geschuldet:

„Wer waren und woher kamen die Männer, in deren Hände die Führung der neuen Justiz gelegt worden war? Daß gerade sie und nicht andere berufen wurden, hing zum Teil und mehr, als man denken sollte, vom bloßen Zufall, freilich auch von dem Umstand ab, daß es damals nicht allzu viele Juristen gab, die weder der NSDAP noch einer ihrer Gliederungen angehört hatten. Ohne diese Voraussetzung wurde anfangs niemand in die Berliner Justiz übernommen. Sonst aber war die damalige Personalpolitik, wenn davon überhaupt die Rede sein konnte, sehr viel weniger gezielt, als gemeinhin angenommen wurde.“ (21)

Ein wichtiger politischer Grund für die Sowjetunion war wohl der, dass man befürchtete, die Westmächte würden nach ihrem Einzug in Berlin ihre Personalbesetzungen nicht bestätigen. Nur ein Drittel der maßgeblichen Leute sollten daher Kommunisten sein. Ulbricht führte bei einer Beratung der „Gruppe Ulbricht“ diesbezüglich aus:

„Es ist doch ganz klar: Es muß demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“ (22)

Die Sowjetunion wollten mit der Neuerrichtung des Gerichtswesens und der Neubesetzung der Stellen auf jeden Fall vollendete Tatsachen schaffen, bevor die Alliierten in Berlin einmarschierten. Das sollte nicht durch eine Überrepräsentierung von Kommunisten gefährdet werden.

Prof. Dr. Arthur Kanger, der neue Stadtgerichtspräsident, war kein Jurist, sondern Pharmazieprofessor. Immerhin hatte er auch zuvor etwas mit der Justiz zu tun gehabt. Er war langjähriger Gerichtschemiker. Außerdem stammte er aus dem Baltikum und hatte mehrere Jahre in Odessa als Hochschullehrer gewirkt. Deshalb sprach er natürlich russisch, was nach den Chronisten wohl der Hauptgrund seiner Ernennung gewesen sein dürfte. Allerdings wurden ihm erfahrene Juristen als Berater zur Seite gestellt, sodass er sich lediglich um die Gerichtsorganisation kümmern musste. Außer Kanger, der nur ein Jahr diese Stellung innehatte, wurden Dr. Günther Greffin und Dr. Wilhelm Kühnast in die führenden Gerichtspositionen berufen.

Greffin war vorher als Rechtsanwalt und Syndikus bei den Firmen Schultheiss und Salamander tätig gewesen. Er hatte sich zunächst freiwillig als einfacher Transportarbeiter zur Verfügung gestellt und war während der Aufräumungsarbeiten im Mai 1945 von einem Offizier der Roten Armee in das Amtsgericht Lichtenberg geholt und kurzerhand damit beauftragt worden, im Bereich der Justiz die Aufräumungsarbeiten fortzusetzen. Greffin galt als der eigentliche Kopf des Gerichts.

Als Generalstaatsanwalt wurde der 46-jährige, seit 1936 am Amtsgericht Berlin tätige frühere Zivilrichter und Ex-Sozialdemokrat Kühnast eingesetzt. Hartnäckig hält sich dabei die Anekdote, dass Bersarin bei der Besetzung der Generalstaatsanwaltsstelle seine Berater gefragt haben soll, wer denn der „größte“ Jurist von den eilig zusammengetrommelten zukünftigen Führungskräften sei. Woraufhin ihm Kühnast benannt wurde.

Bersarin soll daraufhin mit den Worten „Du Generalstaatsanwalt“ auf ihn gedeutet haben. Eine schriftliche Ernennungsurkunde schien im damaligen Tohuwabohu überflüssig.

Kühnast war tatsächlich der größte Jurist weit und breit, allerdings eher was die Körpergröße betraf. Der Übersetzer hatte die Frage Bersarins statt auf die Bedeutung auf die Körpergröße bezogen. So zumindest die sicherlich nachvollziehbare Anekdote, die Kühnast durchaus auch im kleinen Kreis selbst verbreitet haben soll. (23) Abgesehen von den nicht mehr ganz nachvollziehbaren Motiven ist es also Fakt, dass sich die sowjetischen Herrscher bei der Stellenbesetzung des bürgerlichen, nationalsozialistisch unbescholtenen Lagers bedienten.

Auch dies kann allerdings gänzlich anders gesehen werden, so Berger:

„Wer waren denn nun diese Richter und Staatsanwälte dieser Zeit, die [...] im Namen des Volkes Recht sprachen und im Westen [...] z. T. auch heute noch anklagen und richten? Ich sagte schon vorher, dass das Durchschnittsalter dieser Hüter des Rechts 62½ Jahre war. D. h. also, dass sie sowohl unter Wilhelm, dem II, der Weimarer Republik, z. T. auch unter Hitler und jetzt im Neuen Deutschland anklagten und richteten und allen 4 Staatstypen den Treueid leisteten. Und darauf waren viele sogar sehr stolz. Damit wollten sie in ihrer politischen Blindheit dokumentieren, dass sie als Staatsanwälte und Richter unpolitisch sind und sein müssen und als Wahrer des ‚ewigen Rechtes und der Gerechtigkeit‘ über den Dingen stehen müssen. [...]. Zunächst witterten alle alten bürgerlichen Juristen und Justizangestellten Morgenluft und pumpten den Justizapparat voll mit alten ‚Fachkräften‘ und stießen in das gleiche Horn wie die alten Verwaltungsbeamten in den Ämtern der neuen Selbstverwaltungen, die nach dem ‚Berufsbeamten‘ riefen und die restlose Ausbotung aller antifaschistischen Kräfte aus der werktätigen Bevölkerung, die in die Verwaltungen eingezogen waren, meinten.“ (24)

Sicherlich zählte die Justizpolitik anfänglich nicht zu den wesentlichen Politikfeldern der Sowjetunion. Der Eigentumspolitik und Bildungspolitik wurde ideologisch eine höhere Priorität zugestanden wurde. Probleme wie etwa die Ernährungsfrage, die Wohnraumfrage und andere dringende Probleme der unmittelbaren Nachkriegszeit waren zunächst wichtiger. Beispielsweise wurden die Racheexzesse von Rotarmisten durch Bersarins hartes Vorgehen verhältnismäßig schnell eingedämmt.

Besonders was die Ernährungsfrage betrifft, wurde von der Roten Armee – mit der Devise „Brot statt Rache“ – Erstaunliches geleistet. Die Tatsache, dass die Versorgungslage in Berlin im Mai 1945 besser als in Moskau gewesen ist, führte jedoch zu erheblichem Unmut bei den sowjetischen Soldaten.

Die unter sowjetischer Alleinherrschaft geschaffenen neuen Gerichtsstrukturen in Verwaltung und in der Justiz waren allerdings nur von kurzer Dauer. Das Faktum, dass die Justiz von den Vertretern der Sowjetunion organisiert worden war, konnten und wollten die Westmächte schon aus machtpolitischen Gründen so nicht hinnehmen. Als im Juli 1945 die anderen drei Siegermächte ihre Sektoren in Berlin übernahmen, kam es zu einer vorübergehenden Spaltung des Gerichtswesens. Obwohl die Alliierte Kommandantur erklärt hatte, dass sämtliche Befehle und Anordnungen der SMAD in Kraft bleiben sollten, führte die amerikanische Besatzungspolitik bald zu nicht unerheblichen Spannungen mit den sowjetischen Militärbehörden. Die zeitweilige Spaltung der Justiz wurde erst wieder im September 1945 überwunden. Der Neuaufbau der Justiz erfolgte dann auch im sowjetischen Sektor auf der Grundlage der Gerichtsverfassung, die bereits vor 1933 bestand.

Weg mit den Nazigesetzen!

Nach dem Niedergang der Nazis stellte sich nun natürlich die Frage: Welche Gesetze gelten denn überhaupt noch? Viele durch die Nationalsozialisten erlassene Gesetze widersprachen natürlich elementarsten demokratischen Grundsätzen.

Grundsätzlich galten daher vorerst die Gesetze, die vor Januar 1933, also vor der „Machtübernahme“ der braunen Horde, erlassen worden waren. Später erlassene Gesetze konnten allerdings weiterhin angewandt werden, soweit sie keinen rassenfeindlichen Charakter hatten und nicht auf die nationalsozialistische Weltanschauung zurückzuführen waren.

Auf Seite 1 des Berliner Verordnungsblattes von 1945 hieß es dazu:

„Die Richtlinien der Alliierten sind für das deutsche Volk Gesetz. Danach sind alle von der nationalsozialistischen Regierung erlassenen Gesetze, soweit sie rassenfeindlichen Charakter tragen und der nationalsozialistischen Weltanschauung entspringen, aufgehoben. Es gilt also im wesentlichen die Gesetzgebung bis Januar 1933. Sache der Verwaltungs- und Justizbehörden ist es, ihre Tätigkeit mit dem Geiste der neuen antifaschistischen und demokratischen Weltanschauung zu beleben bis zum Erlaß neuer Gesetze, die der kommenden Zeit vorbehalten bleiben müssen“

Diese Anordnung führte natürlich zu einer ziemlichen Unsicherheit bei den aktiven Richtern und Staatsanwälten, die es überhaupt nicht gewohnt waren, über die Wirksamkeit von Gesetzen selbstständig nachdenken zu müssen, sondern einfach die Gesetze anwandten, die ihnen der Staat, auf den sie gerade vereidigt waren, vorgab. Beispielsweise wurde in einem Fall noch am 1. August 1945 ein 63-jähriger Postbeamter namens Albert K., der Feldpostsendungen unterschlagen hatte, wegen Verstoßes gegen die „Verordnung gegen Volksschädlinge“ von 1939 angeklagt. (25) Diese Diktion war aber offensichtlich derart in Fleisch und Blut übergegangen, dass sich der anklagende Staatsanwalt offenbar keine Gedanken gemacht hatte, ob dieses Gesetz etwa nationalsozialistischer Weltanschauung verhaftet sein könne. Schlimm, denn nach dieser Norm konnte ein Angeklagter mit dem Tode bestraft werden, „wenn dies das gesunde Volksempfinden wegen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat erfordert“!

Der Staatsanwalt hatte ein Jahr Haft und Aberkennung der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, beantragt. Zum Glück für den armen „Postbetriebswart“ wurde dieser Anklagepunkt in der Verhandlung nicht mehr aufrechterhalten. Irgendjemand hatte wohl eingesehen, dass eine „Verordnung gegen Volksschädlinge“ durchaus einer nationalsozialistischen Weltanschauung entspringen könnte. Das Gericht verurteilte ihn schließlich lediglich zu 600 Reichsmark Geldstrafe. Die Berliner Zeitung bezeichnete diese Unsicherheit für Ankläger, Richter und Angeklagte in einem Artikel als ein „juristisches Babel“ und schrieb:

„[...] nicht einmal was Mord ist, steht heute in Deutschland fest [...]. Ob einer den Kopf behält oder verliert, das kann davon abhängen, an welcher Sektorenecke des Potsdamer Platzes er wohnt; zwischen der einen oder anderen Entscheidung liegen vielleicht nur wenige Schritte von der einen zur anderen Straßenseite.“ (26)

Das war auch einer der Gründe, warum ein juristischer Prüfungsausschuss zusammentrat, der sich mit einer einheitlichen Rechtsanwendung befasste. Man hatte eingesehen, dass es nicht möglich war – wie ein „Cutter“ aus einem Film – einfach zwölf Jahre Gesetzgebung herauszuschneiden. Der Stellvertreter des Stadtgerichtspräsidenten Dr. Greffin meinte:

„Eine solche Generalklausel ist ein zweischneidiges Schwert und es wird Schwierigkeiten geben. Aber zunächst kam es darauf an, dem Richter gewissermaßen eine Faustregel an die Hand zu geben, eine Grundlage, von der aus er Recht sprechen kann.“ (27)

Diese Rechtsunsicherheiten versuchte man zu beenden, indem man mit einer Kommission sämtliche Gesetze, die nach 1933 erlassen worden waren, überprüfen und alle Bestimmungen ausmerzen wollte, die dem Geist der Nachkriegsordnung widersprachen. Der Bevölkerung sollte wieder das Gefühl gegeben werden, dass Recht gesprochen wird. Nach Prüfung durch die Kommission wurden daher viele Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Verordnungen und Erlasse aus der Nazizeit aufgehoben. Außerdem erließen die Alliierten in den folgenden Jahren zahlreiche neue Gesetze. Bis zum letzten gemeinsam erlassenen Gesetz vom 20. Februar 1948 entstanden so insgesamt 62 neue Gesetze. Es waren vor allem Gesetze, die dabei halfen, das Nachkriegschaos irgendwie zu beenden. Von der Anordnung zur „Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“ über das Gesetz zur „Rationierung von Elektrizität und Gas“ bis zum Gesetz zur „Bestrafung der Entwendung und des rechtswidrigen Gebrauchs von bewirtschafteten Nahrungsmitteln und Gütern und von Urkunden, die sich auf Zwangsbewirtschaftung beziehen“, wurde alles geregelt. (28)

Die gemeinsame Herrschaft der vier Siegermächte und deren gemeinsame Gesetzgebungstätigkeit endeten erst in dem Moment, in dem der sowjetische Zonenbefehlshaber Marschall Sokolowski am 20. März 1948 den Kontrollrat, der nur einstimmig beschließen konnte, verließ. Dies geschah aus Protest gegen die beabsichtigte Errichtung einer Westunion und des föderativen Regierungssystems in den westlichen Besatzungszonen. Aus Sicht der Sowjetunion war dies ein klarer Verstoß gegen das Potsdamer Abkommen, das Deutschland immer als Ganzes sah. Mit dem Austritt der sowjetischen Mitglieder des Kontrollrats im März 1948 war der Alliierte Kontrollrat beschlussunfähig und trat nie mehr zusammen.

Nazis raus!!

In Berlin erließ die Alliierte Kommandantur Vorschriften über die Arbeit der Berliner Justiz, setzte das Justizbudget fest, gab verwaltungstechnische Weisungen und ernannte Richter und Staatsanwälte. Richter oder Staatsanwalt wurde nur derjenige, der nicht der NSDAP oder deren Gliederungen angehört hatte. Da seit 1934 „Nachweis des rückhaltlosen Einsatzes für Partei und Staat“, also meist Mitgliedschaft in der Partei, Einstellungsvoraussetzung in der Justiz war, mussten die meisten Angestellten aus dem Justizdienst ausscheiden. Die Personaldecke war daher ausgesprochen dünn. In der Vorkriegszeit gab es am Amtsgericht Berlin-Mitte 2.700 Mitarbeiter. Unmittelbar nach dem Krieg waren es nur noch 48.

Im März 1946 gab es dort lediglich 25 Richter, davon sieben Strafrichter. 1941 waren noch 279 Richter im Amt gewesen. (29)

Das war natürlich ein radikaler Kahlschlag bei den Gerichten und die anfallende Arbeit war keinesfalls von den wenigen Übriggebliebenen auch nur ansatzweise zu bewältigen. Es bestand jedoch Hoffnung, nach einer Entnazifizierung, als gering Belasteter, möglicherweise doch noch eingestellt zu werden. Die Entnazifizierungsverfahren schritten jedoch nur ziemlich langsam voran. Es gab einfach zu viele Nazis! Vor allem auch in der Justiz.

Die Überprüfung der Parteimitglieder konnte aufgrund ihres großen Arbeitsaufwandes von den Alliierten nicht mehr bewältigt werden. Deshalb wurden im Februar 1946 Entnazifizierungskommissionen gebildet. Angeordnet wurde:

„1. Es ist ungesetzlich [...], ohne besondere Genehmigung der Alliierten Kommandantura in irgendeiner beaufsichtigenden oder leitenden Stellung [...] nationalsozialistische Parteimitglieder anzustellen, die mehr als nominell an der Tätigkeit der NSDAP teilgenommen haben [...].

2. Personen sind aus ihren Stellungen wegen mehr als nur nomineller Tätigkeit in der NSDAP [...] zu entlassen, wenn sie: I. der NSDAP beitraten oder als Mitglieder angenommen wurden, bevor Mitgliedschaft im Jahre 1937 Zwang wurde [...]. VII. Freiwillig der NSDAP [...] erhebliche moralische oder materielle Unterstützung und politische Hilfe irgendeiner Art geleistet haben [...].

7. Jede Person, die [...] aus ihrer Stellung entfernt worden ist oder der eine Anstellung verweigert wird und die behauptet, daß sie nur ein nomineller Teilnehmer an der Tätigkeit der NSDAP und kein Militarist sei und der Entwicklung einer echten demokratischen Tradition in Deutschland nicht feindlich gesinnt sei, kann durch die Entnazifizierungskommission [...] an die Alliierte Kommandantura zwecks Erlaubnis appellieren, daß sie weiterhin beschäftigt werden darf.“ (30)

Anders als in den von den Westmächten besetzten Zonen Deutschlands wurde im sowjetisch besetzten Sektor Berlins bei der Entnazifizierung besonders hart durchgegriffen. Entlassen wurden auch Referendare, sonstige Mitarbeiter und all jene, die nur nominell belastet waren. Der diesbezüglich nicht der Parteinahme verdächtige Dr. Georg Strucksberg, der Kangers Nachfolger als Kammergerichtspräsident war, merkte insoweit an:

„Ich konnte insbesondere feststellen, dass auf dem Gebiet der Entnazifizierung die Haltung des Rechtskomitees eine sehr strenge war, ganz im Gegensatz zu der mir bekannt gewordenen Praxis der Westmächte in den Westzonen“. (31)

Ein Grund war sicherlich auch der, dass die Entnazifizierungskommissionen im sowjetischen Sektor Berlins, im Gegensatz zu den Kommissionen in den Westzonen, in der Mehrheit mit SED-Mitgliedern besetzt waren und die ihre Mehrheiten durchaus zu nutzen verstanden. Laut Bericht an den Landesvorstand der SED-Landesleitung verhielt es sich folgendermaßen:

„Die Situation ist so, dass wir im sowjetischen Sektor die absolute Führung haben. Es gibt keine Kommission, in der wir nicht die absolute Führung haben. Es gibt keine Kommission, in der nicht die Stimmen der dortigen SED-Mitglieder ausreichen würden, um einen Nazi abzulehnen. In der amerikanischen und englischen Zone ist es so, dass die Entnazifizierungskommissionen paritätisch zusammengesetzt sind.“ (32)

Die durch die Entnazifizierung schon sehr stark reduzierte Anzahl an Richtern und Staatsanwälten nahm allerdings noch aus anderen Gründen weiter ab. Es gab erhebliche Ausfälle durch Tod, Langzeiterkrankung oder Dienstunfähigkeit wegen Erschöpfung. Grund dafür war, dass das zuvor oftmals aus dem Ruhestand zurückgeholte unbelastete Personal relativ alt war. Im Übrigen gab es schon jetzt im sowjetisch besetzten Sektor Entlassungen aus anderen politischen Gründen und einen sichtlich zunehmenden Zug nach Westen. Man versuchte, der Personalproblematik Herr zu werden, jedoch wurde die von der SED und der sowjetischen Kommandantur geforderte Heranziehung von Volksrichtern – also von Richtern ohne Jurastudium – westlicherseits abgelehnt. Man ermöglichte dort aber aktiven Antifaschisten und anderen Personen, die wegen ihrer politischen Haltung, ihrer religiösen Überzeugung oder ihrer Rasse verfolgt worden waren, ein auf vier Semester verkürztes Universitätsstudium und eine auf zwei Jahre verkürzte Referendarsausbildungszeit. Das Problem des Richtermangels hätte man so also frühestens erst nach vier Jahren in den Griff bekommen.

Das war zu spät für die dringend notwendige Bewältigung der ständig wachsenden Nachkriegskriminalität. Um die Richternot zu beheben, wurden neben den bereits pensionierten, unbelasteten Richtern und Staatsanwälten, Studenten aushilfsweise herangezogen und Rechtsanwälte dienstverpflichtet. Der Kammergerichtspräsident schlug sogar vor, keine neuen Rechtsanwälte und Notare mehr zuzulassen. Die jungen Juristen sollten stattdessen sofort die Richterlaufbahn beschreiten. Der Vorschlag wurde allerdings abgelehnt. Ohne Rechtsanwälte ging es ja schließlich auch nicht. Wie in der SBZ ernannte man allerdings auch in Berlin einige „Richter im Soforteinsatz“, die keine juristische Ausbildung hatten. Aber anders als beispielsweise im sowjetisch besetzten Brandenburg, wo bis zu 50 Prozent juristische Laien als Richter und Staatsanwälte „im Soforteinsatz“ tätig waren, wurden in Berlin nur wenige solche Richter und Staatsanwälte bestellt und die meisten nach Einzug der Westalliierten schnell wieder entlassen.

In Berlin gab es einen „Stadtgerichtsrat“, der Tischler war, ein anderer war vorher Rohrleger gewesen und ein Staatsanwalt übte früher den ehrbaren Beruf eines katholischen Geistlichen aus. Sie alle waren Richter im Soforteinsatz. Ein potenzieller „Richter im Soforteinsatz“ musste nur überzeugend glaubhaft machen, aufrechter Demokrat und Antifaschist zu sein, was einigen schwarzen beziehungsweise braunen Schafen bis zu ihrer Enttarnung auch gelang. (33)

Auch die Justiz blieb nicht von Hochstaplern und Betrügern verschont, die das damalige Durcheinander unmittelbar nach dem Krieg für sich nutzten. Außer einem falschen Staatsanwalt hatte das Amtsgericht Berlin-Mitte – mit Amtsgerichtsrat Dr. Josef Franke – auch einen falschen Amtsrichter zu beklagen. Wie gesagt, ein selbstsicheres, glaubwürdiges Auftreten beim Amtsgerichtsdirektor konnte genügen. Justizangestellte wurden händeringend gebraucht. Josef Franke gelang dies anscheinend. Der vielfach Vorbestrafte wurde wegen Betrugs, Abgabe falscher eidesstattlicher Versicherungen, Begünstigung im Amt und Fragebogenfälschung festgenommen. Franke flog auf, nachdem sich eine Untersuchungsgefangene, die sich sexuell belästigt fühlte, über ihn beschwerte. Berger als ermittelnder Staatsanwalt berichtete:

„Aus den Unterlagen ging hervor, dass dieser Dr. Franke als Regierungsrat im Befreiungsministerium des Landes Hessen tätig war und zwar nur kurze Zeit [...]. Anhand der bekannten Justizkalender, der von Dr. Franke angegebenen Jahre seines Examens stellte ich fest, dass Franke weder als Referendar noch als Assessor irgendwo verzeichnet war und auch die Anwälte, bei denen er während seines Vorbereitungszeit tätig gewesen sein wollte, nirgends existierten. Kurz entschlossen habe ich eine Durchsuchung seiner zweiten Wohnung in Lichterfelde [...] angeordnet. Unter anderen Beweismitteln für das spätere Verfahren befand sich auch ein Entlassungsschein aus dem Strafgefangenenlager, in dem dieser Regierungsrat und nunmehrige Richter 2 Jahre wegen eines Verbrechens eingesessen hatte. [...] Inzwischen kam der telegrafisch angeforderte Strafregisterauszug aus dem ersichtlich war, dass dieser Dr. Franke nur 14 mal vorbestraft war und insgesamt ca. 8 Jahre Zuchthaus und Gefängnis verbüßt hatte [...]. Ausserdem wies dieser Strafregisterauszug aus, dass Franke aufgrund eines Haftbefehls für das Hessische Befreiungsministerium in Fahndung stand.“ (34)

Die Festnahme folgte prompt. Franke rechnete wohl damit, dass er früher oder später auffliegen würde. Er hatte jedenfalls schon vorgesorgt, um seinen „Häschern“ zu entgehen. In der Pressemitteilung zur Festnahme hieß es:

„Die mit seiner Festnahme beauftragten Beamten bemerkten im Zimmer auf dem Fußboden Schleifspuren, entfernten einen Schrank und fanden hinter dem Schrank in einem Verschlag den Gesuchten.“ (35)

Trotz aller Bemühungen bei der Neurekrutierung von Personal drohte die ganze Rechtspflege stecken zu bleiben. Die damalige Situation illustriert am besten nachfolgender Bericht an das Rechtskomitee der Alliierten Kommandantur:

„Insgesamt sind [...] 346 Planstellen nicht mit Berufsrichtern oder Berufsstaatsanwälten besetzt [...] Durch die vorübergehenden Vereinfachungsmaßnahmen der Zivil- und Strafrechtspflege [...] wird eine gewisse Einsparung von Kräften erzielt werden. Diese wird jedoch nicht ausreichen, um den dringenden Mangel auszugleichen. Bei dieser Sachlage wird es notwendig sein, weiterhin Rechtsanwälte zur Tätigkeit als Richter oder Staatsanwalt heranzuziehen. [...] Da der bisherige Mangelzustand in unmittelbarer Zukunft aus den vorerwähnten Gründen noch keine Abänderung erfahren kann, bedeutet dies, dass die sehr große arbeitsmässige Belastung zunächst andauern und der Mangel an ausreichender sachgemässer Rechtsberatung für die Bevölkerung immer fühlbarer wird.“ (36)

Erst mit der Justizspaltung im Februar 1949 war das Problem des Richtermangels auf beiden Seiten dann endlich weitgehend gelöst.

Während in Westberlin durch aus Ostberlin geflüchtete Richter weitere Dienstverpflichtungen hinfällig wurden, konnten in Ostberlin nun endlich Volksrichter – mit juristischer Kurzausbildung – eingesetzt werden.

Sofort nach der Spaltung hatte zudem der Ostmagistrat beschlossen, die Entnazifizierung zu beenden. Angeordnet wurde, dass in Zukunft noch notwendige Entnazifizierungsmaßnahmen pragmatisch gehandhabt werden sollten und bei den Beurteilungen nicht mehr nur von objektiven, formalen Merkmalen ausgegangen werden solle. Vielmehr sei:

„die Gesamtpersönlichkeit [...] zu bewerten, darunter auch das Verhalten seit 1945, vor allem Bereitschaft zur Arbeit, Verhalten im Arbeitseinsatz, Aufgeschlossenheit für fortschrittliche Gedanken usw.“ (37)

Die SED war der Ansicht, dass die Zahl der im sowjetischen Sektor vorhandenen Belasteten verhältnismäßig gering sein dürfte,

„weil die sowjetische Besatzungsbehörde in der Vergangenheit einen großen Teil der Aktivisten internierte und die Aktivisten zu einem weiteren Teil in die Westsektoren oder Westzonen abgewandert sind oder nicht nach Berlin zurückkehrten (Grund: Der nicht unbegründete Glaube, in den Westsektoren oder Westzonen bessere Bedingungen zu finden).“ (38)

Auch Generalstaatsanwalt Helm erklärte sich die Tatsache, dass im Bereich der SBZ die Prozesse gegen die Naziverbrecher weitestgehend ein Ende genommen hatten, damit, dass alle Verbrecher in die Westzone geflüchtet seien.

Für diese Ansicht, dass ein großer Teil der belasteten Nationalsozialisten wegen der weniger scharfen Entnazifizierung lieber in die westlichen Zonen oder Sektoren geflüchtet waren, spricht einiges. Dennoch gab es in Ostberlin, trotz Westflucht auch nach dieser Direktive noch einige Prozesse gegen Nazis.

Einige Nazis machten selbstredend auch in der DDR eine ansprechende Karriere. Nicht nur in kapitalistischen Demokratien, sondern gerade auch in totalitären Strukturen ist für Opportunisten und Karrieristen immer Platz.

Das Zetern über den dauernden Richtermangel ging weiter und blieb – zumindest bei den Westalliierten – nicht ungehört. Der Direktor des Amtsgerichts Zehlendorf Loewenthal bat darum, nicht allzu strenge Maßstäbe bei der Entnazifizierung von Richtern und Referendaren, die meist der HJ angehört hatten, anzulegen, weil „hierdurch eine große Unsicherheit unter diesen Richtern hervorgerufen wird“ und zu befürchten sei,

„dass, wie dies schon geschehen ist, einzelne von ihnen zu anderen Berufen z. B. zur Anwaltschaft oder zu anderen Behörden übergehen oder in die westlichen Zonen abwandern, da dort nicht derartig strenge Masstäbe an ihre politische Zuverlässigkeit angelegt werden, wie es für die Berliner Justiz der Fall ist.“ (39)

Ähnlich äußerte sich auch der Schöneberger Amtsgerichtsdirektor Bukofzer:

„Nur am Rande sei bemerkt, daß bei weiterer Anwendung des bisher geübten Verfahrens mit einer weiteren erheblichen Abnahme der Zahl der in Berlin tätigen Richter und einer Abwanderung dieser Kräfte zu rechnen ist und daß damit der schon jetzt erhebliche Richtermangel noch weiter zunehmen und zu bedrohlichen Folgen führen muß.“ (40)

Während des beginnenden „Kalten Krieges“ ließ das Interesse an Entnazifizierungsmaßnahmen erheblich nach und der größte Teil der zunächst in den westlichen Zonen suspendierten Richter kam, beginnend mit der Amnestie vom 5. April 1949, nach und nach zurück.

In der SBZ wurde dagegen eine völlige personelle Erneuerung der Justiz nach Einführung von Volksrichterlehrgängen in Angriff genommen.

Wie gesagt hatte man dort schon zuvor antifaschistische Laien zu „Richtern und Staatsanwälten im Soforteinsatz“ bestimmt und von den wenigen übrig gebliebenen Richtern und Staatsanwälten sämtliche ehemaligen Mitglieder der NSDAP oder deren Gliederungen entfernt. Dies führte zur Entlassung von 85 Prozent der Richter.

In einem „Vortrag zur gemeinsamen Schulung der SPD- und KPD-Funktionäre“, also noch vor dem Zusammenschluss beider Parteien im Osten, hieß es:

„Der zukünftige deutsche Richter soll kein kenntnisreicher, opportunistischer, charakterloser Richter des Unrechts sein, wie er im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im ,Dritten Reich‘ wirkte. Deutschland braucht jetzt als Richter Männer, die in den vergangenen 12 Jahren der Schmach bewiesen haben, daß sie Recht von Unrecht zu unterscheiden vermögen. Ein Mann aus dem Volke, der mit gesunden Verstand und natürlichem Rechtsempfinden begabt ist und der wegen seiner Rechtlichkeit und Geradlinigkeit, wegen seines Charakters die Achtung seiner Mitmenschen genießt, wird, auch wenn er keine Rechtsgelehrsamkeit in sich hineingefressen hat, vom Volk tausendmal lieber als Richter anerkannt, als der Mann, der im ,Dritten Reich‘ mit allen juristischen Künsten und Kniffen versuchte, aus Recht Unrecht zu machen und der sich in juristischen Spitzfindigkeiten erging, um der von den Nazis geschändeten Göttin der Gerechtigkeit ein Mäntelchen von Anstand und Sauberkeit umzuhängen.“ (41)

In der SBZ sollen – bis 1948 – etwa 520.000 NS-belastete Personen aus dem öffentlich-politischen und beruflichen Leben entfernt worden sein, was natürlich zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Neuorganisation führte (42). Melsheimer, der Vizepräsident der Deutschen Justizverwaltung und spätere Generalstaatsanwalt, behauptete:

„In der Ostzone hat man ganze Arbeit gemacht: Hier darf grundsätzlich keiner, der im ,Dritten Reich‘ der Nazipartei als Mitglied oder Anwärter angehört hat oder Mitglied einer Parteigliederung war, in der neuen Justiz tätig sein. Wir wissen, [...] daß durch die Befolgung dieses Grundsatzes der Gerichtsbetrieb aufs Schwerste, oft bis an die Grenzen des Erträglichen belastet wurde. Aber was [...] würde selbst ein zeitweiliger örtlicher Stillstand der Rechtspflege bedeuten gegenüber einem Zustand, in dem bei äußerlich glatt laufendem Gerichtsverfahren der Wiederkehr des Unrechts die Wege geebnet würden? Wir haben die Richternot im Osten Deutschlands zu steuern begonnen, indem wir Männer und Frauen aus dem Volke, Menschen mit gutem Verstand und reicher Lebenserfahrung, mit einwandfreier antifaschistischer Gesinnung und klarer demokratischer Grundhaltung in Kurz-Lehrgängen ausgebildet und zu Richtern gemacht haben. Unsere Erfahrungen rechtfertigen unsere Erwartung vollauf, und wir sind durchaus gewillt, auf dem beschrittenen Wege weiterzugehen solange, als uns nicht aus dem Quell neuer, von demokratischem Geiste erfüllter Hochschulen einwandfreier demokratischer Nachwuchs in ausreichender Menge zuströmt.“ (43)

Der Einmarsch der Westalliierten

Am 3. Juli 1945 besetzten Amerikaner und Briten ihre Zonen in Berlin, am 12. August 1945 folgten dann die Franzosen.

Die Alliierten am Brandenburger Tor (1945)

Mit Befehl Nr. 1 wurde die bisherige alleinige Befehlsgewalt des sowjetischen Stadtkommandanten durch das Kollektiv der vier alliierten Kommandanten abgelöst. Die westlichen Alliierten nahmen also ihr Mitregierungsrecht über ganz Berlin in Anspruch. Zwar blieben alle bisher getroffenen Anordnungen in Kraft, aber alle zukünftigen Beschlüsse mussten nun einstimmig gefasst werden. Auf der danach stattfindenden Potsdamer Konferenz wurde beschlossen, Deutschland zu entmilitarisieren, zu entnazifizieren, zu demokratisieren, zu dekartellisieren und zu dezentralisieren. Durch den vermeintlich „frischen“ Wind der neuen Befehlshaber änderte sich natürlich auch die Situation der Berliner Justiz.

Erste Unstimmigkeiten zwischen den Alliierten entstanden, als die Amerikaner einen Monat nach ihrem Einzug in die Stadt den bis dahin als Direktor des Amtsgerichtes Zehlendorf amtierenden Dr. Siegfried Loewenthal damit beauftragten, ein eigenes Landgericht zu bilden. Loewenthal wurde umgehend zum „Chief President“ ernannt. Damit war ohne Rücksprache mit den sowjetischen Befehlshabern eine neue Instanz geschaffen. Das Landgericht sollte als Berufungsinstanz – für die Amtsgerichte Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Tempelhof und Zehlendorf – sowie als erste Instanz für wichtigere Verfahren dienen. Es residierte in zahlreichen Villen in Zehlendorf und wurde deshalb „Villen-Gericht“ genannt. Die Villen standen leer, denn aus Angst vor einem Einmarsch der Roten Armee waren viele Villenbesitzer und höchstwahrscheinlich viele Nazis in die mutmaßlich sichereren Westzonen geflüchtet. Um die sowjetischen Alliierten vor vollendete Tatsachen zu stellen, erhielt das neue Landgericht den Namen Landgericht II, obwohl es bisher überhaupt kein Landgericht I gab. Für die Westalliierten galt fortan das Stadtgericht im sowjetischen Sektor als Landgericht I. Man beabsichtigte mit diesem Schachzug das als Stadtgericht firmierende Kammergericht auf Landgerichtsebene zu stellen und selbst gleichzuziehen. Durch dieses neue Landgericht II war das Stadtgericht in zweiter und letzter Instanz nur noch für den sowjetischen, den britischen und den französischen Sektor zuständig. Man hatte somit die von der Sowjetunion eingeführten Neuerungen einfach ignoriert. Hiermit war faktisch das Gerichtswesen in eine sowjetische und eine amerikanische Zone aufgespalten.

Es herrschte „Kalter Krieg“. Die Folge dieses Schrittes der Amerikaner war, dass eine mögliche Spaltung Berlins erstmals konkret spürbar wurde, da der sowjetische Stadtkommandant dem Schritt der Amerikaner nicht zustimmte und den Amerikanern ernsthafte Spaltungsabsichten unterstellte. Ein Bericht an Walter Ulbricht lautete:

„Nach dem Einmarsch der Amerikaner und Engländer in Berlin versuchten diese, für ihren Besatzungssektor die Gerichtsorganisation nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Insbesondere die Amerikaner wünschten nicht, dass das von den Russen errichtete Stadtgericht übergeordnete Instanz über den Amtsgerichten des amerikanischen Sektors bleibe und begannen, für ihren Sektor ein eigenes Landgericht in Zehlendorf zu errichten; [...] weil sie das Landgericht nicht nur als Berufungsinstanz, sondern auch als erste Instanz für bedeutendere Zivil- und Strafsachen einführen wollten, so wie es dem Zustand vor dem Einmarsch der roten Armee entsprach. Die Engländer neigten der gleichen Ansicht zu und sahen die Errichtung eines Landgerichts in Charlottenburg für den englischen Sektor vor. Das wäre ein unhaltbarer Zustand geworden, die Einheitlichkeit der Rechtsprechung in Berlin wäre vernichtet worden.“ (44)

Jedoch konnte in zähen Verhandlungen die endgültige Spaltung doch noch einmal aufgeschoben werden, denn die Machthaber aus der Sowjetunion gaben weitestgehend nach. Man einigte sich auf einen einheitlichen Gerichtsaufbau für Berlin, der erneute Umstrukturierungen mit sich brachte und – im Oktober 1945 – zur Wiederherstellung der Gerichtsorganisation aus den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg führte. Organisatorisch blieb also alles beim Alten. Die strukturellen Justizreformen der neuen Machthaber aus der Sowjetunion waren erst mal gescheitert. Es gab nun wieder den dreistufigen Justizaufbau, wie vor dem Krieg. Selbst das im sowjetischen Sektor verbliebene Stadtgericht hieß nun wieder Kammergericht.

Der Schachzug mit dem Umzug des höchsten Gerichtes in den eigenen Sektor war den Sowjets jedoch gelungen. Selbst die Westalliierten erkannten das Gericht im Ostsektor – vorerst noch – als höchstes Berliner Gericht an. Einige Bezirks- beziehungsweise Amtsgerichte wurden bei der Reorganisation der Berliner Justiz aufgelöst. Ein verbitterter Max Berger, „dessen“ Bezirksgericht am Prenzlauer Berg schon bald danach aufgelöst wurde und im Amtsgericht Berlin-Mitte aufging, merkte dazu an:

„Während dieser ersten Monate unserer Tätigkeit wurde von der vorgesetzten Justizbehörde weder an der Tätigkeit des Gerichts noch der Staatsanwaltschaft irgendwie Kritik geübt. Die Rechtsanwälte und die rechtsuchende Bevölkerung brachten der Arbeitsweise der Amtsgerichte und der Staatsanwaltschaft Prenzlauer Berg großes Vertrauen entgegen. Es schien, als ob die, vom Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 abweichende, Struktur des neuen Gerichtswesens und die neue Art der Rechtsprechung sich durchgesetzt hatten und zwar auch bei den akademisch ausgebildeten Richtern und Staatsanwälten. Das änderte sich aber mit dem Einzug der westlichen Besatzungsmächte in Berlin. Durch [...] das Kontrollratsgesetz [...] wurde dann auch die alte Gerichtsstruktur [...] wiederhergestellt.“ (45)

Es gab, neben den Amtsgerichten, nun das Landgericht im Westen und als letzte Instanz das Stadt- beziehungsweise Kammergericht im Osten. Demgemäß hatte sich an dem Gerichtsaufbau, der vor dem 8. Mai 1945 gegeben war, nicht wirklich viel geändert. Die einzige wirkliche Veränderung war die, dass das Kammergericht vorerst weiterhin die oberste Instanz war, da an eine Wiedereröffnung des Reichsgerichts nicht zu denken war.

Auch die fünf von den Sowjets in Berlin eingesetzten „Staatsanwälte und Richter im Soforteinsatz“, die keine juristische Ausbildung vorweisen konnten, wurden entlassen. Zwei Entlassungen – darunter die von Max Berger – wurden jedoch nach Protesten widerrufen. (46) Berger vermerkte:

„Durch eine Protestaktion der beiden Arbeiterparteien in den Bezirken wurde den neuen ‚Demokratischen‘ Justizspitzen nahegebracht, dass die Werktätigen Berlins nicht gewillt sind zuzusehen, wie die Justiz wieder zum Sammelbecken der Reaktion wird, die mit dem Mittel der Rechtsprechung in der Weimarer Zeit das Republikschutzgesetz und seinen Zweck in das Gegenteil verkehrte und dem Faschismus zur Macht verhalf.“ (47)

Dadurch, dass die Sowjetunion, sozusagen als Bonbon, das oberste Gericht für ganz Berlin in ihrem Sektor behielt, konnte die Gefahr der Spaltung der Berliner Justiz vorerst abgewendet werden. Die Amerikaner hatten sich mit dem Erhalt des Landgerichts II in Zehlendorf – nunmehr nur noch Landgericht – die Mittelinstanz in ihrem Sektor gesichert und auch die Briten bekamen einen erheblichen Anteil ab, da der Sitz der Strafkammer des Landgerichts in Moabit im britischen Sektor lag.

Das seit dem 14. Oktober 1945 wieder die Bezeichnung „Kammergericht“ tragende Stadtgericht war räumlich und sachlich erheblich geschrumpft. Während es früher acht Landgerichte und 107 Amtsgerichte umfasste und im Jahre 1942 noch für 7,4 Millionen Menschen zuständig gewesen war, war es jetzt nur noch für Berlin zuständig. (48) Das Landgericht war mit 24 Zivilkammern in Zehlendorf und mit sechs Moabiter Strafkammern nun das größte Landgericht Deutschlands.

Die Amtsgerichte wurden neu gegliedert. Die bestehenden 21 Amtsgerichte sollten auf 14 reduziert werden. Sieben Amtsgerichte wurden daher nach und nach schon während der folgenden Monate aufgelöst. Westlicherseits wurde dies mit zunehmender Besserung der Verkehrsverhältnisse begründet. Von den neun Amtsgerichten, die die Sowjets neu gegründet hatten, blieben nur die Amtsgerichte Tiergarten und Zehlendorf, das 1970 aufgelöst wurde, übrig. Das Veto des von den Amerikanern eingesetzten Dr. Loewenthal hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Günther schrieb:

„Daß insoweit nicht ebenfalls der frühere Zustand wiederhergestellt wurde, hatte, wie insbesondere bei Tiergarten, z. T. sachliche, zugleich aber auch persönliche Gründe. So hätte das Amtsgericht Zehlendorf [...] sicherlich das gleiche Schicksal erfahren wie die längst vergessenen Amtsgerichte Friedenau, Wilmersdorf und Steglitz, wenn der Chefpräsident Dr. Loewenthal sich 1945 nicht mit Erfolg dagegen gewehrt hätte [...]. Dr. Loewenthal, der in Zehlendorf ansässig war und um seine Wohnung herum in zahlreichen leerstehenden Villen das Westberliner Gerichtswesen aufbaute, war im Mai 1945 der erste Amtsgerichtsdirektor von Zehlendorf und [...] einige Monate später Landgerichtspräsident geworden. Er verwaltete, bis zu seinem Tode, beide Ämter in Personalunion.“ (49)