Zusammenfassung

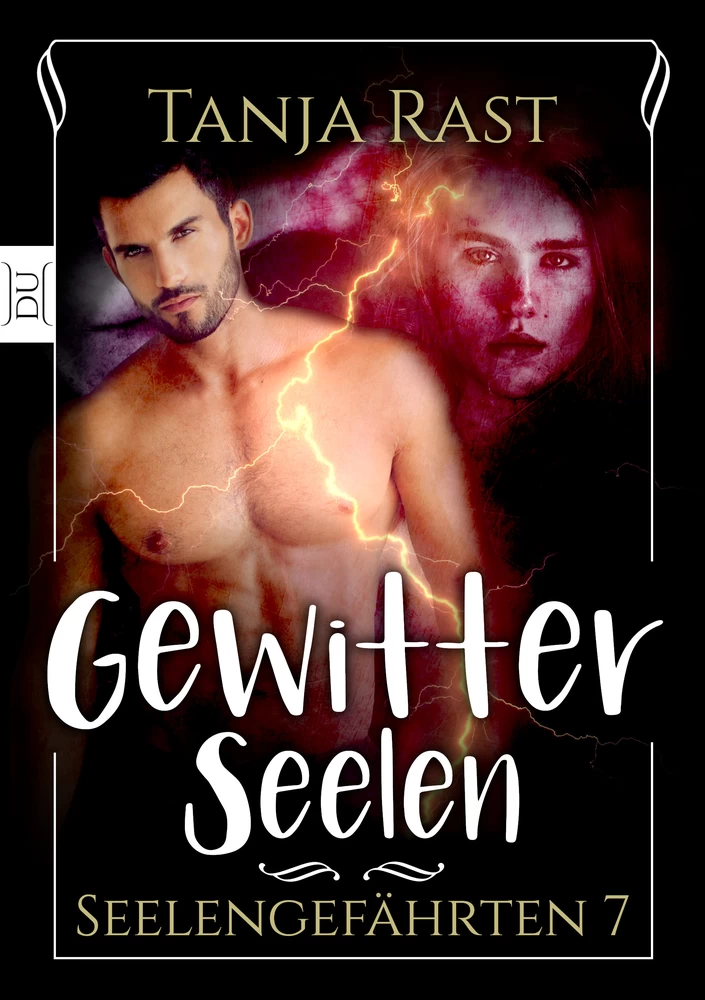

Alte Magie bewahrt einen ganz besonderen Zauber, der angeblich Macht und wunderbare Gaben für jene bereithält, die ausreichend tapfer sind. Oder verzweifelt genug … Ein letzter Auftrag, ehe er sich ruhmreich und goldbeladen zurückzieht. Das hat Meuchelmörder Racchian sich vorgenommen. Seine Methoden sind ungewöhnlich, sein Charme sprichwörtlich, und wie schwer kann es schon sein, eine Magierin um die Ecke zu bringen? Vielleicht hätte die Höhe der Belohnung ihn stutzig machen sollen. Weit entfernt von weiblich ist der so verträumt scheinende Magier Abela eine ernsthafte Gefahr – auch für Racchians Herzschlag, der ordentlich durcheinandergewirbelt wird. Doch dann zeigt sich eine ganz andere Bedrohung. Wenn sie überleben wollen, müssen Racchian und Abela zusammenarbeiten. Und Abela hat da einen scheinbar genialen Plan zur Hand. Aber ob die Anwendung eines uralten Zaubers so eine gute Idee ist? Beitrag editieren

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

1.

Die Stadt in der Bucht

Möwen umkreisten das behäbige Handelsschiff. Sah genau so lange malerisch aus, bis die Viecher begannen, das Deck – und Matrosen – mit weißen Flecken zu verzieren.

Racchian stützte sich mit beiden Unterarmen auf dem von der Sonne gewärmten Dollbord auf und hoffte, dass er keinen Dreck abbekam.

Vor ihm lag Nantares, und selbst Hunderte kreischender Vögel konnten diesen Anblick nicht verderben. In der Ferne hinter dem Stadtstaat lag das Festland, mit dem die Stadt durch einen regen Fährverkehr verbunden war, wie Racchian vor über einer Woche Seefahrt viele Meilen entfernt in der Bibliothek seiner Heimatstadt Taruzza nachgelesen hatte. Wie eine Mondsichel umgab das Festland eine schlammige, flache Bucht, in deren Mitte sich eine Stadt erhob, die nur aus Türmen, Stuck, Fahnen und bunten Fassaden zu bestehen schien. Statt Straßen wies sie Kanäle auf und Aberhunderte Brücken und schmale Seitenwege, die sich an die Hausfronten drückten. Auf der Seeseite, von der aus das langsame Handelsschiff mit Racchian an Bord sich näherte, lagen zahllose Schiffe auf Reede und an Molen, die sich wie die Zweige eines winterkahlen Baumes in das blaue Wasser streckten.

Aber hinter all diesen vertäuten oder ankernden Schiffen ragte Nantares auf und sah noch so viel prachtvoller aus, als die Berichte und Übersichtskarten, die er aufmerksam studiert hatte, ihn hatten vermuten lassen.

Ein glitzerndes Kleinod inmitten der türkisblauen Fluten. Und mitten in dieser Märchenstadt wartete der letzte Auftrag auf Racchian. Er hatte ihn gar nicht annehmen wollen, da er sich bereits auf seinen Ruhestand vorbereitet hatte. Er lachte bei dem Gedanken. Ruhestand! Wie das klang! Aber seine Karriere als Meuchelmörder des Hauses Kel hatte ihn durch die halbe Welt geführt und seine Schatzkisten gefüllt. Er konnte es sich leisten, das Haus und das gefahrvolle Leben hinter sich zu lassen, ein Anwesen auf dem Land zu kaufen und Leibwächter und andere Dienerschaft zu bezahlen und einfach nur noch sein Dasein – und jede Menge Luxus – zu genießen.

Keine Nächte auf regennassen, rutschigen Dächern mehr, keine ermüdenden Seefahrten, die er wegen Stürmen allzu oft unter Deck in einer kleinen, muffigen Kabine verbracht hatte. Keine frostigen Nächte mehr, in denen er fürchtete, Zehen zu verlieren oder in seinem Zelt einfach zu erfrieren oder unter einer Lawine begraben zu enden. All das – und auch die Abenteuer, der Nervenkitzel – sollten hinter ihm liegen, hatte Racchian beschlossen.

Bis dieser letzte Auftrag ihm vorgelegt worden war. Klang alles simpel genug, doch die Reise sollte ihn hierher nach Nantares führen, wo er noch nie gewesen war, wo wundersame Unterhaltung und besondere Geschichten seiner harrten.

Er lächelte, während das Handelsschiff an einem großen Kahn vorbeizog, der wie ein Krokodil auf einer Sandbank in der Sonne brütete.

Die Summe, die das Haus Kel ihm in Aussicht gestellt hatte, wenn er nur eine Magierin namens Abela aus dem Weg räumte, war so atemberaubend hoch gewesen, dass eine ihm bislang fremde Eigenschaft das Kommando übernommen hatte. Racchian runzelte die Stirn. Selbst jetzt mochte er nicht recht eingestehen, dass er einen Anfall von Habgier erlitten hatte. Unschönes Wort, üble Eigenschaft. Aber verlockend war die Summe doch gewesen. Und Prior Ofanian sehr eindringlich, dass er diesen Auftrag nur einem der Besten anvertrauen wollte. Da war er bei Racchian natürlich an der richtigen Adresse, und zu ein wenig Raffgier war berechtigter Stolz auf den erarbeiteten Ruf und die eigenen Fähigkeiten getreten.

Resolut schob Racchian diesen unhübschen Gedanken beiseite und sah lieber bewundernd auf die Stadt, die ihm immer näher zu kommen schien. Nantares war die Reise wert gewesen. Eine verzauberte Stadt, die sich von allen anderen unterschied, die Racchian bislang besucht hatte. Berühmt für so viele Dinge, dass es ihn verlockte, seinen Aufenthalt auszudehnen. Anders als viele andere im Haus Kel, wie er mit einem leichten Naserümpfen dachte, hatte er sich Kultiviertheit erarbeitet und erhalten. Die Bibliotheken von Nantares lockten ihn ebenso wie mehr Wissen über die Magier. Er hatte schon kurze Begegnungen mit Magiebegabten gehabt, doch in dieser Stadt gab es einen Orden samt Schulen. Reizvoll, mehr zu erfahren.

Weise obendrein, denn Racchian wollte auch seinen letzten Auftrag gerne überleben. Die Höhe der in Aussicht gestellten Bezahlung warnte ihn, dass dieser Auftrag kein Spaziergang werden würde.

Schmutziges Weiß platschte auf das Dollbord, und über Racchian keifte eine Möwe, die sich wohl ärgerte, ihn verfehlt zu haben.

Matrosen trampelten auf dem Deck herum und warfen Leinen zu einer auf dem langen Kai wartenden Mannschaft. In den Masten und Wanten schufteten weitere Seeleute, um die bereits eingeholten Segel zu verzurren.

Majestätisch und würdevoll wie eine Seekuh kam das schwerfällige Schiff neben der Mole zum Stillstand und dümpelte sacht in der Dünung. Die anderen Passagiere strömten nun auch an Deck und zur Reling, und Racchian sah mit einem spöttischen Lächeln zu, wie ein dicker Kaufmann sich über die Bordwand beugte und dabei genau in einen Möwenschiss griff. Menschen waren immer so unaufmerksam! Nun, es erleichterte Racchians Arbeit, dass nicht alle mit so großer Beobachtungsgabe gesegnet waren wie er selbst.

Eine Stunde später war sein Gepäck beim Hafenmeister in einem abgeschlossenen Verschlag eingelagert, bis Racchian eine annehmbare Unterkunft gefunden haben würde. Er selbst lehnte in dem Sitz eines kleinen Boots, das wieselflink von zwei kräftigen Burschen einen breiten Kanal entlang gerudert wurde.

Nach außen gab sich Racchian den Anschein, an seiner Umgebung eher gelinde interessiert zu sein. In Wahrheit war er begeistert von der Schönheit der Stadt. Ihr Aufbau, wie die Häuser in dem flachen Wasser begründet worden waren, die Farbenpracht, die reich verzierten Fassaden faszinierten ihn.

Jedes Haus, selbst jene, denen er ansah, dass darin mehrere Familien eng beisammen wohnten, war in einer anderen Farbe gestrichen. Weiße Stuckverzierungen, kunstvoll gefertigte Fensterläden und mit geschnitzten Blütengirlanden verzierte Haustüren zogen seine Blicke auf sich.

Das, was er Bürgersteige nennen musste, waren nur schmale Pfade entlang der Häuserfronten. Sollten sich zwei Personen begegnen, müssten sie sich eng aneinander vorbeiquetschen – am besten vor einer der Haustüren, damit sie ein wenig mehr Platz hatten. Oder mindestens einer fiel ins Wasser.

Hin und wieder ragte eine kleine Anlegestelle in den Kanal, bunte Boote daran vertäut.

So fasziniert er von den reich verzierten Bauwerken, die sich vier oder gar fünf Stockwerke hoch erhoben, von den Kanälen und dem eifrigen Treiben auf dem Wasser auch war, fragte Racchian sich doch, wie Menschen jemals auf die Idee hatten verfallen können, hier eine Stadt zu bauen. Ein paar Sandbänke, Krokodile, Schilf und vielleicht eine Fischersiedlung waren die Basis für diese Pracht gewesen. Kaum glaublich!

Er wollte sich einen ersten Überblick verschaffen und eine annehmbare Unterkunft anmieten. Die Erfüllung des Auftrags eilte nicht, hatte er beschlossen. Überstürzte Mordversuche endeten allzu oft mit Misserfolgen oder gar einem eingekerkerten oder mausetoten Meuchelmörder. Racchian zählte zwar noch zu den jüngeren Mitgliedern des Hauses Kel, aber er ahnte, wie viele übereifrige Jungsporne schon den Weg allen Irdischen gegangen waren, weil sie sich nicht ausreichend vorbereitet hatten und somit verfrüht die Erfüllung eines Auftrags angegangen waren. Zu ihrem eigenen Schaden, und mitunter hatte auch noch die Zielperson überlebt. Schlechter Stil, und die Prioren des Hauses rümpften nicht nur die Nase, sondern nahmen den Schaden am Ruf des Namens Kel höchst persönlich. Hatte der Nachwuchsmeuchelmörder tatsächlich überlebt, sorgten sie dafür, dass es nicht lange dabei blieb. Pfusch machte schlichtweg unbeliebt.

Der Hafenmeister hatte Racchian einige Wohnungsvermittler genannt, die er nun nach und nach abklapperte, während er versuchte, ein Gefühl für die Stadt zu bekommen.

Alles Leben schien auf dem Wasser stattzufinden. Lastenkähne kreuzten den Weg des Ruderboots. Händler fuhren von einer Anlegestelle zur nächsten und wurden von Hausfrauen und Dienstpersonal schon erwartet; ihre Runden schienen also regelmäßig oder die Lieferungen abgesprochen zu sein.

Beim vierten Vermittler wurde Racchian endlich fündig. Eine großzügige Mansardenwohnung, zum Teil möbliert, mit einer Wasserpumpe in der Badestube und einem kleinen Ofen. Die Aussicht auf das Treppensteigen schreckte Racchian nicht, aber während der Vermittler die Vorteile der Wohnung anpries, wanderte er von einem großen Fenster zum nächsten, betrachtete die Traufe und die Regenrinnen und orientierte sich an den größeren und offenkundig wichtigen Gebäuden der Stadt, ob ihm diese Lage zusagte.

Nach mehreren Wohnungen, die erbärmlich nach gekochtem Fisch und Kohl gerochen hatte, nach schmutzigen Treppen und einem Haus, das direkt neben einem stinkenden Seitenkanal gelegen hatte, erschien ihm dieses Domizil verblüffend angenehm. Beinahe gar heimelig. Das Sehnen nach einem einsamen Landsitz mit erwählter Dienerschaft trat in den Hintergrund. Er mochte Nantares, das pulsierende Leben, die bunten Boote und das irgendwie gemütlich-beengte Bild der Stadt.

Racchian entrichtete den bescheidenen Mietpreis, erhielt die Schlüssel und kehrte zu seiner Rudermannschaft zurück, die ihm nun helfen durfte, sein restliches Gepäck aus dem Hafenquartier abzuholen.

Er prägte sich die Wasserwege ein, die sie entlangfuhren, betrachtete seine Umgebung wachsam und merkte sich mögliche Wege, wenn er in naher Zukunft alleine unterwegs sein würde. Nachts, ohne Zeugen.

Aber noch hatte er Zeit. Die Stadt besser kennenlernen, die mitgebrachten Karten ergänzen – denn lange nicht ein jeder Weg war über Bürgersteige zu meistern. Mitunter hörten die einfach auf oder verbanden nur zwei, drei Häuser miteinander.

Einige Kanäle verschwanden in gemauerten Torbögen und flossen unter Häusern hindurch. Die Stadt war voller Wunder! Alles war alt, atmete Geschichte von störrischen Menschen, die diese Gebäude errichtet hatten, ohne sich um die augenscheinliche Unsinnigkeit zu kümmern.

Einmal sah er tatsächlich ein Krokodil, das sich auf einem Schlammstreifen an der Seite des Kanals sonnte. Wie lange würde es dauern, bis das Vieh zu Abendessen verarbeitet wurde? Es konnte sich doch niemand in seiner Nähe sicher fühlen.

Racchian spürte die Gänsehaut, die ihn angesichts dieses Reptils überfiel. Träge mochte es in der Sonne wirken, während es den gepanzerten Kopf leicht hochhielt, um die Wärme zu genießen. Aber wer einem solchen Geschöpf im Wasser begegnete, überlebte dieses Zusammentreffen nicht lange.

Damit schieden seine Überlegungen aus, notfalls einen Kanal zu durchschwimmen, falls der Bürgersteig endete und keine Brücke in der Nähe war. Er musste alles genauer studieren, die Karte ergänzen, damit ihm alle Wege bekannt waren.

Er legte den Kopf in den Nacken, sah auf zu den Dächern, Regenrinnen und Traufen. Auch dort konnte er vielleicht einen Pfad finden, falls er überraschend schnell den Standort wechseln musste. Wie gut, dass sein Reisegepäck alles enthielt, was er benötigen könnte.

Er war auf alles vorbereitet.

Racchian hängte seine Kleidung in den großen Schrank, nachdem er vorher sorgsam Staubweben und anderen Dreck entfernt hatte. Zwei kleine Leinensäcke mit Rosenblüten würden dafür sorgen, dass der leicht muffige Geruch aus dem Möbel sich nicht auf seine teure Garderobe übertrug.

Einen schlichten schwarzen Anzug breitete er auf dem Bett aus und ging dann in die Badekammer, wo ihn ein heißes Bad erwartete. Racchian fand die hölzerne Wanne, die eher ein durchgesägtes Fass war, zwar erbärmlich klein, aber sie würde ihren Zweck erfüllen. Er schaffte es tatsächlich, bis zum Kinn ins Wasser einzutauchen und die wohltuende Wärme zu genießen. Das war der Nachteil von Schiffsreisen. In der Enge unter Deck war an ein Bad mit frischem Wasser nicht zu denken.

Mit einer Fingerspitze fuhr er die Konturen seines kurzen Barts nach und seufzte. Er sah regelrecht verwildert aus! So war er auf gar keinen Fall präsentabel, denn Racchian wusste genau, wie wichtig der erste Eindruck war, und er wollte ganz besonders einen solchen schinden, wenn er die erste Person auf seiner Liste besuchte.

Vielleicht genügte dieser eine Besuch auch schon, hoffte er. Er wusste einfach zu wenig über die Magierin, die Stadt und deren Bewohner. Ein Umstand, den er schleunigst zu beenden trachtete.

Zügig seifte er sich ab, wusch die Haare und kletterte aus dem Badefass. Erbärmlich! Also, falls er länger in Nantares blieb, würde er sich nach einer angemesseneren Wanne umsehen müssen. Um dann erheitert den Trägern beim Fluchen zuhören, während diese das vollkommen notwendige Utensil in die Mansardenwohnung schleppten.

Er holte seine Rasiermesser, Schere, Seife und Öl aus dem kleinen Koffer, der diese und weitere Annehmlichkeiten enthielt, und widmete sich die nächste halbe Stunde sorgfältig der akkuraten Kürzung des Barts, dem Rasieren einer sauberen Linie entlang des Unterkiefers, ehe er zufrieden und sicher war, sich solcherart seiner Umwelt zeigen zu dürfen.

Schwarze Leibwäsche aus Leinen vervollständigte sein Wohlfühlen einen Schritt weiter, und als Racchian schließlich kritisch sein Spiegelbild betrachtete, nachdem er den schwarzen Anzug und die hohen Lederstiefel angezogen hatte, war das Ergebnis seiner Bemühungen nur eindrucksvoll zu nennen.

Die Strenge des schwarzen Anzugs, der – Racchian wusste es sehr wohl – die Konturen seines eindrucksvollen Körpers schmeichelhaft betonte, wurde durch die üppigen Spitzen an Kehle und Handgelenken gemindert. Karmesinrot und kunstvoll gefertigt fiel der Spitzenschaum fast bis zu seinen Fingerspitzen, sprach von gutem und vor allem teurem Geschmack und war notfalls geeignet, eine kleine Waffe wie ein Stilett vollkommen zu verbergen.

Nicht, dass er vorhatte, mehr als einen eleganten Galadegen zu tragen, während er der Prinzessin seine Aufwartung machte.

Er drehte dem Spiegel den Rücken zu und spähte über seine Schulter. Gut. Wenn das keinen Eindruck schindete, war der Prinzessin nicht mehr zu helfen.

Dabei fiel ihm ein, dass er sich auch noch um eine gute Wäscherei kümmern musste. Er fügte diesen Punkt der stetig wachsenden mentalen Liste hinzu, gürtete sich mit dem Degen, steckte einige Münzen ein und schob das Siegel des Hauses Kel in die Westentasche. Diesem fügte er ein Empfehlungsschreiben des alten Hofmagiers des Fürsten von Taruzza hinzu, das er sich vor der Abreise beschafft hatte. In schnörkeliger Handschrift wurde ihm darin bescheinigt, dass er im Auftrag des Hofmagiers auf der Suche nach alten Büchern nach Nantares gekommen war. So viel Siegelwachs, bunte Tinte, Golddekor und Wichtigtuerei, wie das Schreiben aufwies, sollte es jede Tür öffnen.

Sodann begab er sich an den Abstieg die Treppe hinab, nachdem er die Wohnungstür abgeschlossen und mit einem kleinen zusätzlichen Riegel aus seinem Koffer gesichert hatte. Ein Liebesgruß des Hauses Kel für jeden Hohlkopf, der glaubte, hier einbrechen zu können.

2.

Besuch bei einer Prinzessin

Anscheinend lauerten in Nantares die Ruderboote auf Kundschaft wie daheim in Taruzza Droschken und Sänften. Wahrscheinlich paddelten die Männer den lieben langen Tag durch die Kanäle und hielten Ausschau nach jenen, die sich aus welchem Grund auch immer kein eigenes Boot leisteten.

Racchian lehnte sich im weichen Sitz zurück, streckte die Beine aus und betrachtete die Umgebung. Er entdeckte immer mehr von dieser feuchten Stadt, sah, wie das Aussehen der Häuser sich änderte, je näher sie dem Wohnsitz der Prinzessin kamen. Die mehrstöckigen Gebäude, die eindeutig von mehreren Parteien bewohnt wurden, die über den Kanälen flatternden Wäscheleinen und die Anlegestellen mit kleinen Kähnen machten größeren Bauwerken Platz. Die Vielfalt der Fassadenfarben machte stilvollen – und langweiligen – helleren Schattierungen Platz. Türen, Fensterläden und –rahmen schimmerten in warmen Holztönen. Einige dieser Häuser besaßen kleine Vorgärten, in denen blühende Bäumchen in Kübeln einen kurzen Fußweg flankierten.

Schwer lag der Duft von Geld und Stammbäumen mit eindrucksvollen Ahnenreihen in der Luft. Racchian erhaschte mehrmals einen Blick auf Bewaffnete in dunklen Waffenröcken. Private Wachmannschaften, vermutete er. Von einer Stadtwache hatte er bislang auf seinen Fahrten durch Nantares nichts erblicken können.

Der Kanal verbreiterte sich immer mehr, bis er in einen künstlichen See mündete, von dem weitere breite Wasserwege sternförmig abgingen.

Hier gab es richtige Inseln – oder Boden war aufgeschüttet worden, um Gärten zu schaffen, in denen auch größere Bäume gediehen. Hinter diesen und hohen Hecken und metallenen Zäunen ragten die Häuser der Reichen auf. Wie passend, dass die Prinzessin in einer solchen Umgebung wohnhaft war.

Das Boot legte an einem breiten Steg an, Racchian entlohnte seine Mannschaft und betrat festen Boden. Er sah den Ruderern zu, wie sie geschickt abstießen und sich auf die Suche nach neuen Fährwilligen machten. Das musste eine ermüdende Arbeit sein. Bei diesem Wetter mochte es noch recht angenehm sein, aber im regnerischen Herbst oder gar im Winter stellte Racchian sich dieses Los höchst ungemütlich vor.

Gut, dass er nicht darauf angewiesen war, sich seinen Unterhalt solcherart zu verdienen. Obwohl die Ruderer durchaus ansehnliche Arme und kraftvolle Schultern und Brustmuskeln von dieser Arbeit davontrugen, das ließ sich nicht leugnen. Er lächelte und wandte sich ab.

Sodann steuerte er auf ein großes schmiedeeisernes Tor zu, vor dem zwei Männer Wache hielten und bei Racchians Annäherung aufmerksam Haltung annahmen. Ach, wozu ein begnadeter Schneider und fleißige Spitzenmacherinnen doch gut waren.

»Guten Tag«, grüßte Racchian freundlich, aber durchaus auf eine leicht erhabene Art bedacht. »Ich wünsche, die Prinzessin Calverde zu sprechen.«

Das machte natürlich nicht umgehend Eindruck, und Racchian hätte von der Prinzessin schlecht gedacht, falls ihre Mietlinge ihn sofort hätten passieren lassen.

Er zog das Empfehlungsschreiben des Hofmagiers aus der Tasche. »Mein Herr hofft, dass ich empfangen werde.«

Nun tauschten die beiden einen Blick, in dem Racchian leise Unsicherheit las. Einer nickte schließlich. »Folge mir, Herr, bitte.«

Den Gefallen tat Racchian ihm gerne. Er ahnte, dass er noch mindestens einen weiteren Wächter – der das Kommando über diese beiden hatte – mit dem Schreiben würde beeindrucken müssen, ehe er zur Prinzessin vordringen konnte. Ihr wollte er sich offenbaren, und sie würde dann schon darauf achten, dass das Gespräch vertraulich geführt werden konnte.

Tatsächlich wurde er an den Hauptmann der privaten Wache und dann an einen hochnäsigen Diener weitergereicht, der ihn in ein edel eingerichtetes Zimmer führte, wo Racchian auf die Prinzessin zu warten hatte.

Er vertrieb sich die Zeit, indem er die mit Gold geletterten Rücken der Bücher inspizierte, jede Vase genau betrachtete, kleine Holzfiguren ansah und sich so ein Bild seiner unfreiwilligen Gastgeberin machte. Er kannte die Prinzessin und ihre Vorgeschichte – und wie diese rasch aus dem Weg geräumt worden war – nur aus den Aufzeichnungen im Stammhaus Kel, aber hier gewann er einen tieferen Einblick.

Die Tür klappte hinter ihm auf, als er gerade eine Auswahl Früchte in einem kunstvoll gefertigten Korb aus Silberfäden betrachtete.

Racchian wandte sich langsam um und verneigte sich leicht. Die Prinzessin mochte die Tochter eines Händlers sein, aber ihren jetzigen Titel trug sie vollkommen zu recht. Ihre Vorgeschichte hatte bereits vor Racchians Geburt stattgefunden, doch erzürnten die damaligen Umstände ihn noch heute. Niemand konnte sagen, dass der Prinz sein unauffälliges Ableben nicht verdient hätte!

Prinzessin Calverde war hochgewachsen, beinahe hager. Das Eindruckvollste an ihrem schmalen Gesicht waren die großen, blauen Augen. Eine knöchellange Robe in Eisblau, darauf frostgraue Stickereien, die genau den Farbton ihres Haars aufnahmen, betonte die Zerbrechlichkeit des Körpers.

»Prinzessin«, grüßte Racchian höflich. »Tatsächlich bin ich nicht der, den du zu empfangen glaubst. Bitte verzeih die Täuschung. Ich bin Racchian vom Haus Kel und habe eine Bitte an dich.« Zum Beweis dieser Aussage zog er nun das Siegel seines Hauses hervor.

Nur ihre Augen weiteten sich einen Herzschlag lang, sonst verriet die Prinzessin mit keinem Zucken ihr Erstaunen. »Es ist lange her, dass das Haus Kel sich bei mir meldete. Ich verstehe nicht, was dies zu bedeuten hat.« Eine tiefe, kraftvolle Stimme, die nicht zu der schlanken Gestalt passen wollte und trotzdem Ruhe und Autorität verströmte.

Racchian mochte die Prinzessin auf Anhieb.

Er verneigte sich erneut leicht. »Die Rollen sind vertauscht, Prinzessin. Das Haus Kel wünscht dir nichts als nur das Beste. Ich bin neu in der Stadt und suche Anschluss an die feineren Kreise. Ich komme zu dir in der Hoffnung, dass du mir den einen oder anderen Ratschlag geben kannst, wie ich eine Einladung zu einem Ball erhalten kann.«

Sie hob eine Braue, nickte und kam dann weiter in den Raum herein, um an Racchian vorbei zu einem der seidenbespannten Sessel vor dem Kamin zu gehen und sich behutsam darauf niederzulassen.

Racchian ließ eine Musterung über sich ergehen, ehe die Prinzessin auf den Sessel ihrem gegenüber wies.

Noch eine kleine Verbeugung zur Verdeutlichung, dass er die Auszeichnung voll erfasste, dann nahm Racchian gegenüber seiner Gastgeberin Platz.

»Ich war damals sehr verzweifelt«, begann sie. »Aber ich habe es mir nicht zur Gewohnheit gemacht, bei jedem Kümmernis die Dienste des Hauses Kel in Anspruch zu nehmen. Ich habe mich an alle Vereinbarungen gehalten, und ich empfinde sogar Dankbarkeit. Das heißt aber nicht, dass ich mich zur Handlangerin machen lasse.«

»Nichts liegt mir ferner«, antwortete Racchian und schenkte ihr ein beruhigendes Lächeln, von dem er obendrein wusste, dass es schon so manches Herz zu albernem Flattern gebracht hatte. »Darf ich offen sprechen, Prinzessin? Einmal ohne Schnörkel und halb angedeutete Dinge?«

Sie nickte, und ein leicht grimmiges Lächeln erhellte ihr schmales Gesicht.

»Du hast lange vor meiner Geburt das Haus Kel um Hilfe gebeten. Ich habe von dieser Geschichte in unserer Bibliothek erfahren. Der Prinz Calverde heiratete die schönste junge Frau von ganz Nantares. Eine Hochzeit und eine angebliche Liebe wie aus dem Märchen. Und dann behandelte er dich als sein Eigentum, über das er nach Belieben verfügen durfte.«

»Und mehr«, sagte sie sanft, die tiefe Stimme ganz ruhig.

Racchian neigte leicht den Kopf. »Ich verabscheue Stärkere, die ihre schlechte Laune oder mangelhafte Erziehung und Moral an Schwächeren auslassen. Oder welchen vorgeblichen Grund sie auch immer dafür erdenken. Das ist Vergangenheit, Prinzessin. Genau wie die kleine Intervention des Hauses Kel. Ich bin, das sage ich ehrlich, wegen eines anderen Auftrags in Nantares, und ich wünsche, diesen Auftrag ebenso leise und unauffällig zu erledigen, wie damals der Prinz ums Leben kam. Ich komme zu dir in der Hoffnung, dass du mir hilfst, in dieser Stadt ein wenig heimisch zu werden, die richtigen Leute kennenzulernen. Nicht mehr.«

Sie überlegte eine Weile, ehe sie ihm wieder geradewegs in die Augen blickte. »Und falls ich dir eine solche Einladung verschaffe, damit du … Fuß fassen kannst, findet der Gastgeber oder die Gastgeberin dann am nächsten Morgen vielleicht eine Leiche in der Besenkammer vor?«

»Das wäre erstens besonders unhöflich und zweitens stillos. Ich möchte dich da vollkommen beruhigen, Prinzessin. Das Haus Kel rühmt sich, unauffällig und ohne, dass Unbeteiligte in irgendeiner Form behelligt werden, die an uns herangetragenen Aufträge zu erfüllen. Nur deswegen habe ich mich an dich gewandt.«

Der Anflug eines Lächelns kräuselte ihre Lippen, dann nickte sie. »Ja, das weiß ich – eigentlich. Es hatte mich ein wenig erschreckt, nach so vielen Jahren wieder vom Haus Kel zu hören. Aber es ist in Ordnung. Ich bin wirklich immer noch dankbar, und ich werde dir helfen. In zwei Tagen findet hier in meinem Anwesen ein Ball statt. Du erhältst eine Einladung von mir. Ich denke und hoffe, dass das ausreichen wird, dir weitere Einladungen von meinen Gästen einzubringen, und ich erwarte zu meiner Festlichkeit all jene, die für dich bedeutsam sein werden.«

Sie erhob sich mühelos, und Racchian war erneut beeindruckt von ihrer scheinbaren Ruhe und Selbstsicherheit. Ein wenig hatte sie im Gespräch die Maske fallen lassen, und auch das hatte ihm imponiert. Er stand ebenfalls auf, denn das Gespräch war beendet. Noch einmal verneigte er sich vor der Prinzessin.

Sie trat zu einem kleinen Schreibtisch zwischen zwei Bücherregalen, zog eine Lade auf und daraus ein mit Goldbordüre verziertes dickes Blatt Leinenpapier.

Auch auf diese Entfernung sah Racchian die aufgedruckten Buchstaben.

Die Prinzessin setzte sich auf einen spindelbeinigen Stuhl, tauchte eine Feder in Tinte und unterzeichnete die vorgefertigte Einladung. Sie streute Sand auf die Signatur und hielt Racchian seine Zutrittskarte zu ihrem Ball hin, ohne erneut aufzustehen.

»Ich danke dir, Prinzessin, und freue mich, dir erneut unter förmlicheren Umständen zu begegnen.« Er verwahrte die goldverzierte Karte in der Innentasche der Weste, verneigte sich noch einmal und erkannte gleichzeitig, dass die Prinzessin ihm die Hand hinhielt.

Sacht stützte er die kühlen, schlanken Finger mit seinem Handrücken und hauchte einen Kuss auf die Knöchel.

»Bis in zwei Tagen, Sohn des Hauses Kel«, sagte die Prinzessin mit ihrer angenehmen, tiefen Stimme.

Zwei Tage Zeit, um sich besser in Nantares zu orientieren, die mitgebrachten Karten durch ausgedehnte Spaziergänge und viele, viele Bootsfahrten zu ergänzen.

Racchian erledigte im Umkreis seiner Wohnung alles, was er zu Fuß bewältigen konnte, notierte sich Brücken, schmale Fußwege und Anlegestellen, winkte für kurze Strecken einen Fährmann herbei, wechselte die Boote immer wieder. Während dieser Erkundungen trug er unauffällige, dunkle Kleidung und eine schmale Ledermappe mit Karten, etlichen Bögen billigen Leinenpapiers und Bleistifte mit sich herum.

Er aß in Garküchen, die es fast überall in der Stadt zu finden gab, erkundete schummrige Seitenwege, in denen das Kanalwasser stand und nach Algen und Unrat stank, notierte sich die Abstände zwischen den Häusern. Er duckte sich unter tief hängenden Wäscheleinen hinweg und atmete jedes Mal auf, wenn Wasserweg und Bürgersteig ein wenig breiter wurden und zu einem der großen Plätze führten.

Nicht alles in Nantares spielte sich auf dem Wasser ab, obwohl die Unterschiede eher fließend waren. Racchian entdeckte drei große Märkte, die auf schwimmenden Plattformen abgehalten wurden. Einer lag am Hafen und war der Hauptumschlagplatz für Fisch und andere Meeresfrüchte. Dort kamen auch Waren frisch von eingelaufenen Schiffen zum Verkauf, und es herrschte ein derartiges Gedränge, dass Taschendiebe hier bestimmt ein ertragreiches Jagdrevier hatten.

Racchian kaufte besonnen ein – nicht nur auf dem Hafenmarkt. Er gewöhnte sich an das Spiel von Ebbe und Flut, das in dieser Stadt wie das Atmen eines großen Tieres wirkte. Bei Flut lagen die niedrigen Torbögen, die einen Seitenkanal unter einem Haus hindurchfließen ließen, vollständig unter Wasser. Abgesehen davon, dass Racchian bei seinen ausgedehnten Wanderungen und Bootsfahrten durch die Stadt für seinen Geschmack viel zu viele Krokodile sah, schieden solche Schlupflöcher als mögliche Verstecke wegen des Tidenhubs aus.

Er mochte Dächer ohnehin lieber! Falls irgendetwas bei seiner Auftragserfüllung nicht vollkommen planmäßig verlaufen sollte, würde er bevorzugt den Weg nach oben suchen, sich nicht auf Bootsleute oder das Vorhandensein von Bürgersteigen verlassen.

Am Vorabend des Balls kehrte er müde, aber sehr zufrieden in seine Wohnung zurück, am Arm einen Henkelkorb mit einer ansprechenden Mahlzeit, die er unterwegs eingekauft hatte.

Wie bisher auch war der besondere Riegel aus dem Haus Kel unversehrt, und Racchian trat in seine Wohnung, stellte den Korb auf einer Anrichte ab und entzündete Kerzen, bis die ganze Wohnung in warmgoldenen Schimmer getaucht da lag.

Einzig das Problem mit dem Badekübel hatte er noch nicht gelöst, und ob er dieses angehen würde, hing auch vom Ball im Anwesen der Prinzessin ab.

Racchian hatte Zeit, niemand drängte ihn, den Auftrag zu erfüllen, und da er stets nur bestens vorbereitet tätig wurde, konnte es sein, dass er noch einige Wochen in Nantares verbringen würde. Es sei denn, natürlich, der Ball brachte ihm die entscheidenden Auskünfte ein. Dann konnte er rascher handeln, und die Anschaffung einer ordentlichen Badewanne würde dann nicht mehr notwendig sein.

Er deckte den Tisch bei dem großen Fenster mit der besten Aussicht, schenkte Früchtetee in den Becher und saß dann da und ließ den Blick gemächlich über Nantares schweifen.

Überall brannten Laternen, teils mit bunten Glasschirmen, mitunter ganze Reihen winziger Lichter, die eine Grundstücksgrenze, einen Dachgarten markierten. Dazwischen, hingetupft wie Mohnblumen auf einem Getreidefeld, leuchteten größere Lampen auf Marktplätzen, vor großen Häusern oder auch Geschäften oder auf Brücken. Boote fuhren über die dunklen Kanäle, auf deren Fluten sich all dieses Leuchten fing. Auch die Kähne trugen Lampen.

Eine Stadt, die von Glühwürmchen bevölkert schien.

Racchian biss von knusprigem Brot ab und erkannte verblüfft, dass er keinerlei Sehnsucht nach seinem Zuhause verspürte, aber quasi vorauseilendes Heimweh, wenn er daran dachte, Nantares wieder zu verlassen. Vielleicht war es nur der Reiz des Neuen, sagte er sich vernünftig. Und glaubte es selbst nicht.

3.

Der Ball der Prinzessin

Nebel wallte aus den Kanälen und waberte in Flöckchen auf dem großen See vor dem Anwesen der Prinzessin Calverde, als Abela di Gassar aus dem Boot stieg. Er entlohnte seine Fährmänner und schritt auf das schmiedeeiserne Tor zu, das an diesem Abend – unter Bewachung natürlich – weit offen stand und von zwei gewaltigen Feuerkörben flankiert wurde.

Für den Rückweg würde er bei Freunden mitfahren oder sich darauf verlassen, dass der See von geschäftstüchtigen Ruderern nur so wimmeln würde. Die Termine aller Bälle und Empfänge in Nantares konnten diese Männer bestimmt auswendig aufsagen.

Ein Grund mehr, warum Abela sich bei der täglichen Fahrt zum Ordenshaus von seinen jeweiligen Ruderern mit allen Neuigkeiten, vielen Gerüchten und noch mehr Klatsch versorgen ließ. Nicht, dass er dort derzeit sehr häufig vorbeisah, nachdem die alte Vericca seit Wochen herumweinte, er hätte sie beim Zugang zu der Bibliothek übervorteilt. Das ewige Zanken zehrte an seinen Nerven.

Wie auch immer: Das neueste Getuschel sprach von einem dunkelhaarigen, schönen Fremden, der eine Audienz bei der Prinzessin erhalten hatte. Abela dürstete nach Ablenkung und Nervenkitzel, hatte aber wenig Hoffnung, dass er den Fremden heute Abend antreffen würde. Eine Audienz im Haus Calverde bedeutete keinesfalls, dass die Prinzessin mit Einladungen um sich warf. Abela selbst bekam ja auch nur eine, weil er der jüngste Sohn eines Grafen war und die Prinzessin seine Mutter mochte. Wahrscheinlich wog die Bekanntschaft der beiden Frauen schwerer als der Name di Gassar. Die Prinzessin machte sich erfrischend wenig Gedanken um Standesdünkel.

Glücklicherweise würde zumindest Abelas Mama heute nicht erscheinen, weil sie sich mitsamt Gatten und halbem Hausstand auf die Reise zu den Ländereien auf dem Festland begeben hatte. Irgendein Streit über Steuern, glaubte Abela. Gleichgültig, sie war nicht in Nantares. Das fehlte noch, dass er unter ihren wachsamen Blicken eine Tändelei anfing. Stets wollte sie alles wissen – inklusive des Stammbaums des Erwählten. Sie gab einfach nicht die Hoffnung auf, dass Abela endlich einmal ans Heiraten dachte. Er schauderte, während er seine Kleidung auf der Suche nach der goldgeränderten Einladungskarte absuchte und diese schließlich erleichtert aus der Westentasche fischte. Sich fest binden, häuslich niederlassen, womöglich Kinder adoptieren? So weit war es mit ihm noch nicht gekommen!

Und wie gut, dass sein älterer Bruder Marian eines Tages Titel, Anwesen und die gesammelten Antiquitäten einer langen Linie erben würde. Abela war heilfroh, dem elterlichen Haus mit den Ebenholzmöbeln und staubigen Wandteppichen entronnen zu sein. Das – und die Last, den Familiennamen an möglichst viele Söhne und Töchter weiterzureichen – überließ er neidlos dem großen Bruder.

Die Torwache grüßte ihn höflich und warf nicht einmal einen Blick auf die Karte. Abela verstaute sie also wieder. Natürlich war er hier bekannt – wie in jedem anderen vornehmen Haus auch. Der Sohn des Grafen di Gassar, und war er auch nur der jüngere Sohn, ein Magier und nicht beständig auf der Suche nach einer reichen Erbin oder einem reichen Erben, durfte auf keiner Festlichkeit fehlen, so schien es.

Er ging über den von weiteren Feuerkörben beleuchteten Weg durch den Garten und stieg neben einigen anderen jungen Leuten die Stufen zum Portal hinauf. Ein Page nahm die Mäntel entgegen, und Abela nahm sich die Zeit, seine Spitzenmanschetten auszuschütteln und vor einem Spiegel den Sitz seines kunstvoll geknüpften Halstuches zu überprüfen und mit einem fachmännischen Kniff leicht zu korrigieren. Dann folgte er gemächlich im Kielwasser der anderen in die große Halle des Anwesens.

Er beschleunigte seine Schritte ein wenig, um in der Schar der jungen Leute abzutauchen und ungesehen an Baron Leonas vorbeizukommen, der im Eingang der großen Halle stand und zwei junge Männer mit einer gewiss übertriebenen Schilderung irgendeines Wettkampfes ergötzte. Abela wusste, worauf das hinauslief, und er legte keinen Wert auf eine Einladung, einen Hahnenkampf oder eine brutale Keilerei zwischen zwei Scheuermännern zu bewundern. Und hoch zu wetten, wie das bei solchen Gelegenheiten wohl immer so war. Außerdem verabscheute Abela Hahnenkämpfe. Er behielt den Baron im Auge, bis er sicher in die Halle gelangte und lautlos aufatmete.

Damen in Hosenanzügen oder langen Roben standen in Grüppchen beisammen, zum Teil von ihren Müttern oder anderen Verwandten beschattet. An der Stirnseite des mit blassgrauen Seidenvorhängen verschönerten Saals saß eine kleine Musikkapelle. Auf weißen Säulen standen ringsum Körbe mit rosafarbenen Rosen, die wunderschön zu den Seidenvorhängen passten, wie Abela fand. Prinzessin Calverde besaß einen untadeligen Geschmack, und obwohl es noch immer boshafte Leute gab, die ihr ihre Herkunft aus der Welt der Händler nachtrugen, hatte der Adel von Nantares die Prinzessin vollkommen in ihre Ränge aufgenommen. Die erlesenen Abendveranstaltungen mit hervorragendem Essen und Weinen mochten daran nicht geringen Anteil haben, fand Abela leicht boshaft.

Adel, so sagte seine Mama gerne, wurde lange nicht nur durch Geburt bestimmt, sondern von Moral und Anstand.

Abela entdeckte seine Gastgeberin in einem wahren Pulk von Bewunderern und gesellte sich hinzu, um ihr seine Aufwartung zu machen.

Kaum hatte er das erledigt und eine freundliche Frage nach dem Wohlergehen seiner werten Frau Mama beantwortet, schloss er sich einer Gruppe an, die sich am Rand des Saals zusammenfand. Ein Diener kam mit Fruchtwein vorbei, und Abela nahm ein Glas, nippte behutsam an dem süßen Getränk und ließ den Blick durch die große Halle schweifen.

Und dann entdeckte er ihn.

Abela kannte alle Mitglieder jener Gesellschaftsschicht, die hoch genug stand, um eine Einladung der Prinzessin zu erhalten. Alter Adel natürlich, aber auch reiche Händler, Künstler, Mitglieder des Magierordens – so sie Manieren besaßen und der Prinzessin ausreichend interessant erschienen. Ihre Gesellschaften waren bunt, und sie ignorierte Lästermäuler, die ihr eine zu große Nähe zu einfacheren Menschen nachsagten. Solche Besitzer boshafter Zungen wurden natürlich gar nicht erst eingeladen und durften sich stattdessen Gedanken über ihre ungezogenen Tuscheleien machen.

Doch diesen Mann hatte Abela nie zuvor gesehen. Wie er sich gab! Diese nahezu aufreizend lässiger Haltung und vollkommen entspannt, als kenne er alle Anwesenden seit Jahren und tauschte mit ihnen nur den neuesten Klatsch aus oder bespräche Geschäfte mit ihnen oder unterhielte sie mit Beschreibungen seiner Reisen und Abenteuer. Er wäre Abela sofort aufgefallen, sei es bei einem Empfang der Prinzessin noch irgendeiner anderen gesellschaftlichen Zusammenkunft.

Hoch gewachsen, schmale Hüften, breite Schultern. Abelas Herzschlag erhöhte sich ungefragt und äußerst frech, während er den Blick über die Wohlgestalt gleiten ließ, die Einzelheiten des Anzugs – schwarz mit Silberspitze, was wundervoll zu der sonnengebräunten Haut und dem schwarzen Haar passte – in sich aufnahm. Nicht ein Stofffältchen am falschen Platz, als wäre dieser Anzug dem Mann regelrecht auf den Leib gegossen worden.

In diesem Augenblick und bei dieser Vorstellung wünschte Abela sich, Schneider geworden zu sein.

Aber jegliche Entscheidung, ob er vielleicht ein Handwerk lernen wollte, hatte die Magie ihm schon vor Jahren abgenommen. Vielleicht sollte er dankbar sein, nicht als Schreiber geendet zu sein. Viele andere Aussichten hatte es für ihn als jüngeren Sohn ja nicht gegeben, so er nicht Marians kostenfreier Verwalter hatte werden wollen.

Er schüttelte den beklemmenden Gedanken ab und widmete sich lieber erfreulicheren Dingen. In diesem Fall dem dunkelhaarigen Fremden, der gerade mit einem Ausdruck vollkommener Anteilnahme einer älteren Dame lauschte. Was die ihm alles erzählte, konnte Abela schon auswendig herunterbeten. Undankbare, verwilderte Jugend, große Besitztümer, die eine ordnende Hand brauchten. Die Witwe Halrassian war immer noch auf der Suche nach Ehemann Nummer Vier. Und der Fremde sah wohlhabend genug aus, um ihren Ansprüchen zu genügen.

Ein Diener passierte die beiden, und der Fremde wandte sich halb um, hob zwei Gläser von dem Tablett, von denen er eines mit einem Lächeln und einem höflichen Neigen des Kopfes an die Witwe reichte.

Dabei präsentierte er Abela nicht nur eine glutfarbene Brokatweste, die die Strenge des schwarzen Anzugs lockerte, sondern auch einen freien Blick auf ein markantes Gesicht unter kurzen, schwarzen Haaren. Lackschwarze Brauen und ein gepflegter Bart, der den Eindruck erwecken wollte, einfach nur lässig drei Tage ungeschoren geblieben zu sein, komplettierten Abelas ersten, guten Eindruck.

Er lächelte. Er wusste genau, welche Mühe ein solcher Samtbart bedeutete. Einer seiner Verflossenen hatte sich bemüht, sich eben so einen Bart stehen zu lassen. Jeden Morgen hatte der Mann mehr als eine Stunde vor dem Spiegel verbracht, doch waren seine Bemühungen keinesfalls so attraktiv gewesen wie bei diesem Fremden.

Und dann begegneten sich ihre Blicke. Es war so romantisch, töricht und wie aus einem Liebesroman entsprungen, Abela wusste es. Aber er sah, dass die dunklen Augen des Fremden sich ganz leicht weiteten, dass der Mann nicht sofort den Blick abwandte, wusste und spürte, dass die Witwe mit ihrer endlosen Litanei schlagartig vergessen war.

Er setzte sich wie von ganz alleine in Bewegung, hielt geradewegs auf den hochgewachsenen Mann zu, der immerhin so viel Anstand besaß, sich von der Witwe zu verabschieden – kurz, beinahe brüsk – statt sie einfach stehen zu lassen, was die meisten nach weniger als zwei mit ihr gewechselten Sätzen getan hätten. Nun, die meisten ergriffen die Flucht, ehe die Witwe Halrassian sie mit Beschlag belegen konnte. Aus ermüdender Erfahrung klug geworden.

Nur rasch ausloten, ob der Fremde wie Abela Männer bevorzugte, dann konnte er sehen, ob mehr möglich war. Das Anschmachten jener, die nur Frauen in ihrem Bett haben wollten, war so sinnlos und frustrierend, also hatte Abela sich in der Vergangenheit schon ein direktes Vorgehen angewöhnt. Hinzu kam, dass er ja alle aus der oberen Schicht in Nantares kannte und genau wusste, bei wem er landen konnte – so er denn wollte. Meistens wollte er durchaus nicht, und etliche Liebhaber entstammten dementsprechend den Magierrängen oder gar Handwerkerfamilien. Seine Mutter würde einen Nervenzusammenbruch erleiden, wüsste sie davon.

Aber der Fremde brachte gerade frischen Wind in die muffige Vertrautheit der Oberschicht, stellte eine unbekannte Größe dar und gleichzeitig die Aussicht auf Neuigkeiten außerhalb der Stadt in der Bucht. Das Ausbrechen aus allzu bekannten Trampelpfaden, die ebenso gleichbleibend waren wie die Kanäle in den Häuserschluchten.

Sie hatten einander fast erreicht, und natürlich funkte die Witwe dazwischen, die einfach nicht von einer möglichen Beute ablassen wollte.

»Ah, Gassar!«, begrüßte sie Abela mit dem altehrwürdigen Familiennamen. »Wie geht es deiner Mutter?«

Und wie ein sanftes Echo, das aus Frühlingsbrisen aufstieg und Blütenduft mit sich trug, murmelte der Fremde: »Gassar.«

Die tiefe Stimme, die diese beiden Silben so sanft sprach, ließ eine Gänsehaut über Abelas Rücken rieseln und seinen Herzschlag albern hüpfen. Als wollte der Fremde sich den Namen einprägen und ihn niemals wieder loslassen.

War es da überhaupt noch nötig, nach den Präferenzen für Bettgeschichten zu forschen? War das nicht eindeutig?

Abela lächelte seinem schönen Fremden zu, ehe er der Witwe ein Kopfnicken schenkte und dann rasch etwas dichter an den großen Mann rückte. Was sollte er jetzt sagen? Irgendetwas! Er konnte nicht hier stehen und einfach nur in das dunkle Gesicht emporlächeln, obwohl es ihn doch in den Fingerspitzen juckte, über den samtartigen Bart zu streicheln und noch sehr viel näher zu kommen.

Schließlich – sein wundervoller Fremder sagte auch nichts, verflixt – brachte er nicht sehr weltgewandt hervor: »Du bist neu in Nantares, nicht wahr?«

Er hatte schokoladenbraune Augen. Eine dunkle, sanfte Farbe, die sich wundervoll vom Weiß der Augäpfel abhob und durch die schwarzen Wimpern noch betont wurde. Abela war gewillt, sich von diesem Blick auf ewig einfangen zu lassen. Er musste sich zusammenreißen, um nicht nach dem Ärmel oder dem Aufschlag der so vollkommen passenden schwarzen Jacke zu greifen und noch ein bisschen näher zu rücken.

»Vor vier Tagen bin ich angekommen«, antwortete der betörende Mann. Seine Stimme wies diesen Hauch einer anderen Sprachmelodie auf, als Abela sie gewohnt war. Er war ziemlich sicher, dass niemand außer ihm das wahrnehmen würde, weil er so genau die Ohren spitzte und auf jede Silbe lauschte.

»Dein erster Besuch in Nantares?« Verflixt, kann ich denn nur dumme Allgemeinplätze von mir geben? Als Nächstes schwärme ich ihm von Sehenswürdigkeiten vor! Oder frage ihn, ob er schon mit einem Boot gefahren ist! Und ob ihm das Spaß gemacht hat!

»Ja, ich bin das erste Mal hier – und begeistert. Sowie Prinzessin Calverde dankbar für ihre reizende Einladung.« Winzige Lachfältchen kuschelten sich in seine Augenwinkel. »Ohne diesen Ball hätte ich nicht deine Bekanntschaft machen können. Verzeih meine Nachlässigkeit: Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Racchian.«

Ein Name, der nach wilder See, nach Weinreben an einer von der Sonne beschienenen Hauswand, nach duftendem Sommerregen klang. Abelas Herz schlug einen Salto nach dem anderen und purzelte über die eigenen Füße – komischer Gedanke, ein Herz mit Füßen, aber so fühlte es sich an –, als Racchian die Hand ausstreckte.

Da in Abelas Kopf gerade ein verrückter Herbststurm alle klaren Gedanken wie buntes Laub durcheinanderwirbelte, war es ganz gut, dass seine gesellschaftlichen Umgangsformen tief verwurzelt waren und sein Körper auch ohne Befehle auf diese höfliche Geste entsprechen konnte. Gleich darauf fand seine Hand sich in Racchians geborgen, spürte er die starken, schlanken Finger und von der Berührung ausgehend kleine Feuerkometen seinen Arm hinaufrasen.

»Für meinen Herrn, den Hofmagier des Fürsten von Taruzza, bin ich auf der Suche nach einigen seltenen Büchern. Eine wundervolle Gelegenheit, Nantares … und mehr … kennenzulernen, fand ich.«

Er hätte ebenso gut erzählen können, dass er des Morgens Tautropfen auf dem Geländer der Sommerbrücke zählen wollte. Oder Abelas Wimpern. Es war so vollkommen gleichgültig, was Racchian in die Stadt in der Bucht geführt hatte, weil er so nahe bei Abela stand, dass dieser den sanften Duft von Rosenweihrauch in dessen Kleidung riechen konnte. Ein probates Mittel gegen Motten, wie er irgendwann einmal gehört hatte, und ein so viel angenehmeres Aroma als Rotholz, Kampfer oder gar Ammoniak aus einem Abort, worauf manche Leute immer noch schworen, obwohl es so viel besser riechende Alternativen gab.

Doch außer Rosenweihrauch stieg auch der saubere Duft eines frisch gewaschenen Körpers in Abelas Nase, fühlte er die Wärme und den durchaus törichten Wunsch, den Kopf an diese breite Schulter zu lehnen.

In all dem Tumult, der in seinem armen Schädel herrschte, während er sich von Racchians Blick immer noch gefangen fühlte, drang das Spiel der Musikanten zu ihm durch. Wenigstens etwas, und die nächsten Worte, die er ohne Nachdenken aussprach, waren immerhin besser als eine Beschreibung der Sehenswürdigkeiten von Nantares. »Darf ich dich zum Tanz bitten?«

Dabei konnte er ihm näherkommen – und die Mischung aus Reihentanz und engeren Figuren bot vielleicht die Möglichkeit zu einem weiteren Gespräch, wobei Abela die Schrittfolgen, die Distanz bedingten, zum Nachdenken nutzen konnte, was er als Nächstes sagen wollte. Etwas Gewandtes, Charmantes zum Beispiel. Ein hervorragender Plan!

4.

Funkenflug

Racchian hielt seine Hand immer noch, als sie zur Tanzfläche strebten und Aufstellung nahmen. Links von sich erkannte Abela die älteste Tochter eines Grafen, die ihrem neuesten Geliebten gegenüber Position bezog. Ein etwas blass aussehender Jüngling in dunkelvioletter Seide und mit einer Weste aus Silberbrokat. Eine Kombination, die ihn noch bleicher aussehen ließ. Kein Vergleich mit Racchians frischer Sommerbräune und diesem Ausdruck ungemeiner Vitalität.

Ein wenig zögerlich und mit einem wundervollen Lächeln gab Racchian nun Abelas Hand frei, damit sie auf ihre Plätze treten konnten.

»Dein Tanzpartner sieht ganz reizend aus, Gassar«, teilte eine Matrone zur Rechten Abela mit.

Er nickte nur leicht gedankenabwesend. Die Dame tanzte mit ihrer Ehefrau, ihr Urteil – das er nicht brauchte, um zu sehen, wie prachtvoll Racchian aussah – war wenigstens ehrlich. Nicht wie bei der Witwe Halrassian, die auf der Suche nach einem reichen Ehemann war und gutes Aussehen und vermutete Leistungsfähigkeit im Bett als angenehme Nebeneffekte betrachtete.

Die Tänzerinnen und Tänzer verneigten sich vor ihrem Gegenüber, als die Kapelle von allgemeinem Hintergrundsäuseln zur Ouvertüre des Tanzes wechselte und damit allen und auch Nachzüglern Zeit verschaffte, schnell auf die richtigen Plätze zu gelangen. Seide raschelte, die Luft schmeckte nach Hitze und Parfüm.

Und Abela fühlte sich gefangen und bezaubert zugleich von Racchians Blick. Fieberhaft kramte er in seinem wirren Kopf nach einem guten Gesprächsthema, das eben nicht nur belangloses Beschreiben von Sehenswürdigkeiten sein sollte.

Das erste Paar fasste sich an den Händen und schritt würdevoll, auf Zehenspitzen, die Blicke geradeaus, zwischen den beiden Paarreihen entlang. Eine Drehung, eine leichte Verneigung, dann traten sie dicht zueinander und kreiselten umeinander. Das zweite Paar folgte, das Dritte, dann war die Reihe an Racchian und Abela. Ihre Hände fanden sich, und wieder kribbelten Kometenschweife über Abelas Haut.

Ihm fiel kein einziges Wort mehr ein, während er sich auf die Schritte konzentrieren musste und darum kämpfte, Racchian nicht anzusehen, sondern nach vorne zu blicken.

Dann kam die Drehung, und jetzt konnte er in diese warmen, dunklen Augen sehen, erhielt als Antwort auf sein Lächeln ein Lächeln zurück.

Racchian hielt sanft seine Hand, als könnte und wollte er ihn einfach nicht loslassen. Es fühlte sich nicht besitzergreifend an, sondern nach dem tief gehenden Bedürfnis nach Nähe, sich zu vergewissern, dass Abela da und wirklich war. Ihm ging es ja nicht anders!

Er hatte das Gefühl, dass Musik und Gespräche ringsum verstummten – nun, zumindest deutlich leiser wurden –, als er dicht an Racchian trat.

Ein starker Arm legte sich um seine Mitte, der Duft nach Rosenweihrauch und Racchian umnebelte seine Sinne. Die Körperwärme tat ihm gut, und so kreisten sie eng umschlungen über die Tanzfläche. Die liebe Mama würde jetzt Punkte vergeben, wie reizvoll ihr Sohn und sein Tanzpartner wirkten. Und anschließend viele Fragen haben. Zu viele.

Die blöden Tanzschritte diktierten nun erneut ein Auseinandertreten, aber Abelas Hand blieb in Racchians Griff geborgen, während sie links der Tanzpaarreihe vorbeischritten. Absätze klopften auf spiegelndem Marmor, Musik fiedelte, andere Paare unterhielten sich angeregt, tauschten Höflichkeiten oder Beleidigungen aus. Nur rund um Abela und Racchian schwebte Stille wie eine Seifenblase in der Sommerbrise, umhüllte sie, schirmte sie ab, als wären sie ganz alleine im Saal.

Dann erst bemerkte Abela, dass Racchian ihn nicht zurück in die Tanzreihe führte, sondern ganz gemächlich aus der Gruppe der Tanzenden ausbrach und Abela dabei sanft mit sich zog.

War auch viel besser so, denn Abelas armer Kopf war nur mit höchst angenehmen Phantasien gefüllt und nicht in der Lage, Tanzschritte und Konversation auf einmal zu meistern.

Er rückte näher, entzog dabei Racchian seine Hand und hakte sich wagemutig bei ihm unter. Das wurde nicht nur gestattet, sondern Racchian legte die freie Hand auf Abelas und beschleunigte seine Schritte sogar ein wenig. Nicht so viel, dass es nach ungebührlicher Hast aussah, aber dennoch merklich.

Er beugte sich leicht zu Abela, während er auf die gedeckte Tafel zuhielt. »Ich wäre dir in den nächsten Augenblicken wahrscheinlich auf die Füße getreten oder schlichtweg mitten auf der Tanzfläche stehen geblieben, weil ich dir einfach nur zusehen wollte, während du dich drehst und so anmutig die Schritte ausführst.«

Da Abela beständig Sorge gehabt hatte, dass selbst die simpelsten Schrittfolgen aus seinem Schädel verschwinden würden, wie Frühnebel unter der Sonne verdunstet, fühlte er sich geschmeichelt und gleichzeitig, als müsste er laut lachen.

Er sah zu Racchian auf, erblickte wunderschöne Lachfältchen in dessen Augenwinkeln, genoss den warmen Ausdruck in diesen schönen, schokoladenfarbenen Augen, das rasche Auf und Ab der lackschwarzen Wimpern. Er fühlte sich leicht im Kopf, als hätte er auf nüchternen Magen mehr getan, als nur an einem Fruchtwein zu nippen. Sondern ganz und gar so, als würde er diesen Rausch am nächsten Morgen mit vulkanösen Kopfschmerzen und Übelkeit bezahlen.

Jetzt übernahm Abela die Führung, schlängelte sich mit Racchian im Schlepp an zwei älteren Herren vorbei, ehe einer von denen auf die Idee kommen konnte, ihn anzusprechen und aufzuhalten.

Hinter der Tafel gab es kleine Fenstersitze, die in die mehrere Ellen dicken Wände eingelassen waren. Abela vermutete, dass dieses Gebäude einst zur Universität gehört hatte, dieser prachtvolle Saal früher die Bibliothek beherbergt hatte und diese Nischen den Studierenden zum Lesen und Lernen zur Verfügung gestanden hatten. Vier bis sechs Leute konnten dort Platz finden. Jetzt standen in jeder Ausbuchtung mit den in das Mauerwerk eingearbeiteten Sitzbänken kleine Tischchen mit Kerzen und Blumenvasen. Perfekt, um sich vom Trubel im Saal zurückzuziehen.

Abela schlüpfte auf die linke Bank und hatte nebelhaft erwartet, dass Racchian ihm gegenüber Platz nehmen würde. Stattdessen rückte er auf die gleiche Sitzgelegenheit wie Abela. Ganz kurz fühlte sich das beengend an, denn Abela stand jetzt als einzige Rückzugsmöglichkeit der Weg zwischen Fenster und Tischlein offen, und da war einfach nicht viel Abstand, und es bestand die Gefahr, dass er Kerze oder Vase umwerfen würde, sollte er es trotzdem versuchen. Nicht, dass er Racchian unbedingt entfliehen wollte, aber er kannte ihn erst seit wenigen Augenblicken, und vielleicht hatte er sich auch grundlegend in dem schönen Mann getäuscht.

Als hätte er das bemerkt, verharrte Racchian, zog Abelas Hand an die Lippen und murmelte: »Ich setze mich wohl besser auf die andere Seite, nicht wahr? Ich hatte nicht gesehen, wie wenig Platz hier ist.«

Wie Schaumwein prickelte Begeisterung durch Abela. Jeglicher Zweifel an seiner ersten Einschätzung verschwand schlagartig. Als würden sie das Gleiche denken, fühlen oder so empfindsam aufeinander reagieren, dass sie einfach mehr wahrnahmen. Es war wundervoll!

Er hielt Racchians Hand fest, spürte noch die sachte Berührung von dessen Lippen wie einen Nachhall auf seinen Fingerknöcheln, die federleichte Andeutung der weichen Barthaare. Er konnte nur ein wenig den Kopf schütteln, weil sein Herz ganz oben in seiner Kehle klopfte und zuverlässig verhinderte, dass er etwas sagte. Nicht, dass ihm gerade jetzt etwas Weises eingefallen wäre. Also hielt er Racchian nur fest, während sie ganz dicht beieinander auf der Bank saßen und sich tief in die Augen blickten.

Eine solch schlagartig auftretende Verliebtheit hatte Abela noch nie zuvor erlebt. Dabei kannte er diesen Mann gar nicht, war nur betört von dessen gutem Aussehen, von den schokoladenbraunen Augen, den dichten Wimpern, der Andeutung eines Lächelns. Nun, und von dem überaus guten Körperbau, natürlich! Gerade, weil der schwarze Anzug da der Phantasie recht wenig überließ, sondern die Vorzüge breiter Schultern, langer Beine und schmaler Hüften noch betonte. Selbst die Rockschöße hatten Abela nicht darüber hinwegtäuschen können, dass Racchian den wohl reizendsten Hintern in ganz Nantares besaß. Und darüber hinaus! Wo kam Racchian noch einmal her? Hatte er das gesagt?

Taruzza! Da war es ihm wieder eingefallen! Ein Stadtstaat wie Nantares, allerdings über eine ganze Hügelkette verteilt und ringsum mit Feldern und Wäldern gesegnet. Glaubte Abela zumindest. Falls er sich recht entsann, was sich schwierig gestaltete, da sein Kopf sich in wohligem Durcheinander befand. Außerdem war das gerade auch überhaupt nicht wichtig, fand er.

Noch einmal zog Racchian nun Abelas Hand an seine Lippen, hauchte einen weiteren Kuss auf die Fingerknöchel und sah Abela dabei tief in die Augen. Er lachte leise, was erneut zur Folge hatte, dass Abelas Herz Purzelbäume schlug.

»Ich bin meinem Herrn gerade so unendlich dankbar, dass er mich nach Nantares schickte«, vertraute Racchian ihm an.

Verzweifeltes Wühlen in Erinnerungen brachte einen Zusammenhang zutage. »Bücher, nicht wahr?« Oh, er kam sich so unbeholfen vor.

Racchian nickte und kam noch ein klein wenig näher. Sein Duft hüllte Abela ein und verwirrte seinen Kopf noch ein wenig mehr.

»Genau«, sagte Racchian nach einer Weile, während derer sie sich nur in die Augen gesehen hatten. »Mein Herr ist der Hofmagier des Fürsten von Taruzza. Ich hatte gehofft, hier auf dem Ball Magiern zu begegnen, aber ich habe keinen entdecken können.«

»Man sieht einem Menschen die Magiebegabung ja nicht an«, antwortete Abela leicht erstaunt.

»Roben, lange Mäntel, aufwendige Stickereien, Überwürfe ihres Hauses und so?«

Abela lachte bei der Vorstellung. »Nicht in Nantares. Der ganze Aufzug mit allem Pomp wird nur bei Staatsempfängen getragen. Oder, wenn man jemanden schwer beeindrucken möchte.« Ob Racchian wohl beeindruckt wäre, würde Abela sich in seinen langen Magiermantel hüllen? Nun, kam vielleicht darauf an, was er darunter trug. Oder eben auch nicht.

»Nicht? Oh, Himmel! In Taruzza rennen Magier stets wie Kriegsschiffe unter vollen Segeln herum!« Nun lachte auch Racchian.

Es stand ihm! Ungemein! Und es ließ Hitze in Abelas Nabel wabern und allmählich tiefer sinken. Ach, sein ganzer Körper schien in Flammen zu stehen!

Sie waren einander so wundervoll nahe. Es fehlte gar nicht mehr viel, und Abela wusste auch gar nicht, warum er zu schüchtern war, die letzte Distanz zu überwinden. Er wollte Racchian küssen, die Arme um ihn legen, sich ganz fest an ihn drücken.

Nun kam Racchian noch ein wenig näher, obschon das kaum noch möglich sein sollte. Sein Atem duftete nach dem Sommerwein, nach Sonne und Wärme. »Ich suche die Magierin Abela. Ist sie heute zugegen?«

Mit einem Zwinkern wollte Abela gerade vergnügt herausplatzen, dass Racchian der gesuchten Person zum Greifen nahe war. Doch Racchians Augen blickten so offen und ehrlich. Abela rang einmal nach Atem für eine Antwort, doch schüttelte er nur den Kopf. Dann entsann er sich, dass Racchian nur den Namen Gassar kannte und verwandte. Aufgeschnappt bei der Witwe Halrassian. Oh, und war es nicht so, dass der Name Abela in anderen Städten als Nantares für Frauen verwandt wurde? Der Übermut trieb ihn zu einem kecken Plan. Oh, aus dieser Lage ließ sich etwas machen! Und er konnte seinen hochgradig eindrucksvollen Magiermantel vorführen und Racchian unter privateren Umständen wiedersehen! Jetzt musste er wieder lachen, und die Hitze kehrte mit voller Wucht in seinen Körper zurück.

Außerdem: Da Racchian Magier suchte, um Bücher für seinen Herrn zu erwerben, war er doch bei Abela genau an der richtigen Adresse! Zwei Fliegen mit einem Schlag, wie es so schön hieß.

Warm streichelte Racchians Atem über sein Gesicht, als dieser leise und mit deutlich gluterfüllter Stimme murmelte: »Ich würde dich gerne küssen, so du gestattest.«

Gestatten? Himmel, danach sehnte er sich doch schon so lange!

Die alberne Schüchternheit verdampfte, und statt einer Antwort neigte Abela sich sacht vor, drückte die Lippen auf diesen einladenden Mund, ließ die Zungenspitze im gleichen Augenblick über Racchians Lippen streicheln und fühlte sich in eine kraftvolle Umarmung gezogen.

Samt, Seide, Spitzen und Brokat raschelten verblüfft, und nur die bauliche Anordnung der Bank mit ihrer hohen Rückenlehne, und die Anwesenheit des kleinen Tisches verhinderten, dass Abela auf Racchians Schoß gelangte, während er die kurzen dunklen Haare seines wundervollen neuen Freundes zerwühlte. Ohne das geringste schlechte Gewissen, wurden doch sein Halstuch und das Spitzengeriesel seines Hemdes gerade ruchlos platt gedrückt.

Racchians Körper strahlte Hitze ab, seine Hände lagen kraftvoll und doch so behutsam auf Abelas Rücken. Eine wanderte höher, legte sich auf Abelas Hinterkopf, wühlte sich in die langen Haare, und noch immer dauerte der Kuss an. Ein Prickeln wie von zu viel Schaumwein schien Abelas Brustkasten auszufüllen. Zungenspitzen umtanzten sich, Wärme flutete von einem Mund zum anderen.

Doch war dies nur eine Kostprobe, beschloss Abela. Heute Abend würde nichts weiter geschehen, da er – während der Kuss ihn aufwühlte – gerade einen herrlichen Plan schmiedete. Er musste wieder lachen, weil er wundervolle Bilder vor Augen hatte, sich das Wiedersehen gerade in aller Farbenpracht ausmalte. Und dann würde es keine dumme Bank geben, die wirkliche Nähe unterband.

Racchian löste seine Lippen von seinen, damit sie nicht gemeinsam am Gelächter erstickten. Gerade weit genug rückte er ab, dass Abela sich erneut in den dunklen Augen verlieren konnte, während ihm sein Plan zu Kopfe stieg. Doch zog er Geduld und Vorfreude einem allzu überstürzten Handeln vor. Danke, das hatte er in der Vergangenheit oft genug erlebt, dass der erste Rausch sich in Rauch auflöste, nachdem er und ein anderer junger Mann überhastet übereinander hergefallen waren. Tatsächlich kannte er im Haus der Prinzessin mehr als zwei versteckte Möglichkeiten für ein stürmisches Liebesspiel. Aber nicht heute Abend. Nicht mit Racchian. Wie lange er wohl in Nantares bleiben würde? Nein, zu viel Zeit sollte Abela sich besser nicht lassen, damit sie beide eine mögliche Affäre auskosten konnten. Ohne Ernüchterung nach einem Wettrennen zu einer Besenkammer.

Er streichelte über das reichlich verwirrte schwarze Haar seiner neuesten Entdeckung, und sein Herz klopfte albern und zu rasch dabei.

Racchian wickelte sich eine dicke Strähne von Abelas Haar um zwei Finger und rückte dann für einen weiteren Kuss näher, ohne zu ziehen. Der Mann war Balsam für Abela!

Und er freute sich immens darauf, ihn zu überraschen. Er wusste auch schon ganz genau, wie er das einfädeln musste. Ein Kinderspiel bei seinen Beziehungen.

Sacht löste er sich wieder von Racchian, streichelte über eine Wange, genoss das Gefühl des samtigen Barts unter den Fingerkuppen. »Ich habe eine Idee«, sagte er.

»Ich bin aufgeschlossen für jeden deiner Einfälle.« Ein so träges, wohliges Lächeln auf dem markanten Gesicht.

»Du willst Magier kennenlernen, damit du den Auftrag deines Herrn erfüllen kannst. Und ich will dich wiedersehen.«

»Ich stimme beiden Punkten uneingeschränkt zu.«

»Ich habe einen Plan gefasst, der beides auf das Angenehmste vereint.«

Racchian lachte leise. »Du siehst mich unendlich gespannt.«

»Einen Augenblick, bitte.« Er konnte nicht widerstehen, noch einen kurzen Kuss auf Racchians einladenden Mund zu hauchen, ehe er sich bedauernd – und voller Vorfreude und Eifer zugleich – aus der behutsamen Umarmung befreite und den Rückzug rund um den hinderlichen kleinen Tisch antrat.

Natürlich hatte Racchian ein Einsehen, wenngleich er Abela offenkundig nicht gerne gehen ließ. Aber er packte das zierliche Möbelstück und rückte es ihm aus dem Weg.

»Gleich wieder da!«, versprach Abela, der schon wieder ein Purzelbaumherz in seiner Brust schlagen fühlte.

5.

Schurkenstück

Racchian sah Gassar bewundernd nach, genoss den Anblick der geschmeidigen Bewegungen, die schmale Silhouette mit den langen Beinen, den Schwung des kastanienbraunen Haares, das in scheinbar ungeordneten Wellen auf den halben Rücken fiel und mit seiner glänzenden Vitalität und eben genau dieser beabsichtigten Wildheit von liebevoller Pflege sprach.

Wann hatte er das letzte Mal so vollkommen den Kopf verloren? Hatte er das überhaupt je zuvor?

Nun, zumindest niemals, während er sich auf einen Auftrag vorbereitete! Bislang hatte er stets und höchst erfolgreich seine Aufgaben im Dienste des Hauses Kel von seinem Liebesleben und anderen Vergnügungen getrennt. Und das auch aus gutem Grund.

Doch während er sich die faden Sätze jener aufdringlichen Frau um die Ohren summen ließ, war sein Blick auf Gassar gefallen. Ein so frischer Wind in dieser ehrwürdigen Halle. Alles an ihm hatte Racchian angesprochen. Das schelmische und gleichzeitig so zauberhaft schüchterne Lächeln, das leuchtende Frühlingsgrün der Augen, diese wunderschönen Haare, der offene Blick – und die Wohlgestalt, die in dem brokatbesetzten Anzug aus hellem Grün, Elfenbein und Goldfäden vollkommen zur Geltung kam. Vor allem war es jedoch der erste Blick gewesen, in dem so viel Humor und Süße gefunkelt hatten.

Racchian strich sein zerwühltes Haar zurück und versuchte, in sein tumultuöses Innenleben ebenso viel Ordnung zurückzubringen. Er steckte mitten in einem Auftrag. Ein Techtelmechtel – oder noch mehr, wie er es sich törichterweise erhoffte – war das Letzte, für das er sich nun Zeit nehmen durfte. Er konnte es sich nicht leisten, sich ablenken zu lassen, obwohl er sich nichts sehnlicher wünschte, als stundenlang an Gassars Seite in einem Boot durch Nantares gerudert zu werden, gemeinsam zu Abend zu essen und dann … mehr!

Für ihn selbst klang all dies wie einem Märchen entnommen. Ein Blick auf Gassar, einer nur in diese frühlingshaft grünen Augen, und Racchian hatte seinen Auftrag in den hintersten Winkel seines Kopfes gestoßen. Jahrelang hatte er dem Haus Kel alles untergeordnet und sich eingeredet, damit auch durchaus zufrieden zu sein. Im Ruhestand wollte er alles nachholen, was er sich bis dahin versagt hatte. Und dann tauchte Gassar auf und wirbelte alles durcheinander, stieß jeden Vorsatz und Plan über den Haufen. Um alles noch verwirrender zu gestalten, gefiel das Racchian auch noch!

Immerhin hatte er trotz Küssen, Nähe und Begehren noch so viel Verstand besessen, seinen Auftrag ein wenig zu verfolgen. Gassar wollte helfen! Wundervoll, und wenn Racchian sich auch weiterhin einredete, viel Zeit zu haben, nichts überstürzen zu dürfen, damit er nach den ehernen Grundsätzen des Hauses Kel den Auftrag erfüllte, dann war doch alles in Ordnung. Er wollte mehr Zeit in Nantares verbringen, mehr Zeit mit Gassar – und nun schien es, dass er das mit seinem Auftrag vereinbaren konnte, ohne dass einer der Prioren ihn der Nachlässigkeit bezichtigen könnte.

Er erhob sich, brachte seine Spitzenmanschetten mit einigen Kniffen in Ordnung und tastete nach Halstuch und dem Spitzenbesatz an seinem Hals. Allzu zerrauft wollte er sich der versammelten Gesellschaft im Ballsaal der Prinzessin nicht präsentieren. Diskretion war ihm in Fleisch und Blut übergegangen, dachte er, bis er sich erinnerte, dass er Gassar mitten aus den Tanzreihen geführt hatte. Racchian spürte Wärme in seinen Wangen prickeln. Nun gut, dann achtete er eben ab jetzt mehr darauf, nicht allzu offen seine Begeisterung für diesen jungen Mann zu zeigen.

Und ertappte sich nur einen Wimpernschlag später, dass er Ausschau nach ihm hielt.

Auf der Tanzfläche vollführten die Paare gerade eine komplizierte Schrittfolge. Wirbelnde Röcke sahen aus wie sich öffnende Blüten. Samt, Brokat, Seide und viel Spitze leuchteten im Schein der Kronleuchter.

Aber Racchian suchte nur nach einer eleganten Gestalt und atmete albern auf, als er Gassar entdeckte. Wie ein Waldelf wirkte er! Die langen, kastanienbraunen Haare, der Anzug in den Farben eines Waldes im Frühling, die schlanke Figur und die geschmeidigen Bewegungen. Er verneigte sich gerade graziös vor einem hochgewachsenen, schwarzen Herrn in einem grauen Anzug. Das stahlgraue Haar und der kurze Bart wiesen exakt den gleichen Farbton wie die Kleidung auf. Der Mann hielt ein offenbar lahmes Bein vor sich gestreckt und hatte einen Stock mit wertvollen Edelsteinverzierungen neben seinen Stuhl gelehnt. Welch wundervollen Kontrast die ruhige Würde des Älteren zu Gassars Lebhaftigkeit ergab!

Und dann ging die Sonne in der Halle auf, denn Gassar warf den Kopf zurück, lachte und deutete eine weitere Verbeugung vor dem älteren Mann an, ehe er herumwirbelte und den Rückweg antrat.

Racchian fand zwar, dass er über solchen Dingen wie der Begeisterung für ein ungemein jungenhaftes und ansteckendes Lachen stehen, dass der unbestreitbare Charme Gassars an ihm abperlen sollte, dennoch verfolgte er den Fortschritt seiner wundervollen neuen Bekanntschaft durch den Saal mit einem aufgeregten Herzklopfen.

Sie hatten nur kurz miteinander getanzt, etwas, was Racchian nun bereute, da er sah, wie elegant und geschmeidig Gassar sich den Weg zurück suchte. Hier und da tauschte er ein Kopfnicken mit einem Bekannten oder einer Dame, die ihn aufhalten wollten.

Das warme Licht der Aberhunderten Kerzen zauberte leuchtende Reflexe auf seinem Haar. Seine Wangen waren leicht gerötet, die Augen strahlten.

Racchian gab die Fensternische auf und eilte ihm entgegen. Sie trafen neben einer der Blumensäulen aufeinander, und Gassar fächelte sich mit einer Karte aus dickem Papier Luft zu.

Mit einem Mal fand Racchian es auch viel zu warm im Ballsaal. Die Vorstellung, mit Gassar am Arm durch den Garten des Anwesens oder entlang der Kanäle zu spazieren, erschien ihm ungemein reizvoll. Nantares bei Nacht mit all seinen Fackeln und Laternen, deren Licht von den Wasserwegen zurückgeworfen wurde, sodass die ganze Stadt wie das Himmelszelt glitzerte, stellte eine würdige Kulisse für eine Tändelei dar. Wenn es nach Racchian ging, blieb es nicht bei einer solchen. Und wenn er in Gassars leuchtende Augen sah, dann glaubte er, dass es dem jungen Mann ebenso erging.

Gassar blieb ganz dicht vor ihm stehen, fächelte sich und lächelte auf eine Weise, die für erschreckende Blutleere in Racchians Kopf sorgte.

»Eine Einladung zum Ball des Herzogs Velian. Morgen Abend um acht. Es gilt in Nantares übrigens bei Bällen und anderen Tanzvergnügen als der letzte Schrei, ein wenig zu spät zu kommen. Nicht zu sehr, natürlich. Magier sind berüchtigt dafür, früh ins Bett zu gehen, und du möchtest sie ja nicht verpassen.« Mit diesen Worten reichte Gassar die goldgeränderte Karte an Racchian und setzte hinzu: »Drehe sie um.«

Das tat Racchian nach einem kurzen Blick auf die Vorderseite, auf der Titel, Name und Wappen des Herzogs in goldenen Lettern geprägt waren. Er nahm die schwungvolle Unterschrift wahr, die vor Wichtigtuerei fast zu platzen schien.

Auch auf der Rückseite empfingen ihn geschriebene Worte in einer schönen, nicht überladenen Handschrift, von der er sofort wusste, dass sie Gassar gehören musste.

Nur drei Zeilen. Der Name Abela, eine Anschrift und – eingekreist – das Wort Mittagsstunde.

»Magier sind obendrein dafür berüchtigt, lange zu schlafen«, vertraute Gassar ihm mit einem leisen Schnurren in der Stimme an. »Also wirklich nicht vor zwölf Uhr bei Abela erscheinen.« Er zwinkerte frech.

»Du hast die Anschrift für mich erfragt?« Nach so kurzer Zeit schon der Zielperson so nahe. Er würde der Magierin wirklich Bücher abkaufen und sie in Bibliotheken begleiten müssen, um jeglichen Verdacht, an ihrem Ableben irgendwie beteiligt zu sein, von sich zu lenken. Aber das machte nichts. Je länger er zur Zerstreuung von Verdächtigungen abwarten musste, desto mehr Zeit blieb ihm, Gassar und auch Nantares besser kennenzulernen.

Ein Kopfnicken, große, unschuldige Augen, in deren frühlingsgrüner Tiefe ein Lachen zu lauern schien. »Du solltest möglichst morgen pünktlich um die Mittagszeit da sein. Nicht, dass du Abela verpasst. Nachmittags treffen die Magier sich oft im Ordenshaus.«

»Danke.« Racchian umfasste sacht die schmale Hand, die ihm die Karte gereicht hatte, küsste erneut die Fingerknöchel und sah zufrieden, wie Gassar freudig errötete. »Wann sehe ich dich wieder?« Ja, vielleicht war er zu direkt und ging zu rasch vor, aber der Kuss in der Fensternische prickelte noch auf seinen Lippen und seiner Zungenspitze, Hitze brodelte unterhalb seines Nabels.

Jetzt lachte Gassar wieder. »Morgen!«, versprach er.

»Morgen klingt sehr gut.« Nein, tat es nicht. Und doch, tat es. Sich Hals über Kopf in eine Affäre zu stürzen, gehörte üblicherweise nicht zu Racchians Vorgehensweise. Dass er für Gassar gern eine Ausnahme machte, zeigte ihm, wie betört er tatsächlich schon war. In den Fängen von Begehren und Verliebtheit. Gleichzeitig fühlte er das dringende Bedürfnis, diesen schlanken, strahlenden, wunderschönen Mann zu beschützen. Und ganz bestimmt aus allen Angelegenheiten des Hauses Kel herauszuhalten. Nicht der Schimmer eines Verdachts durfte auf Gassar fallen. Ein Grund mehr, bezüglich der Magierin noch vorsichtiger vorzugehen, sich in Nantares noch mehr zu etablieren und mehrere Magiebegabte mit Aufmerksamkeit zu beehren.

»Das ist jetzt mein Stichwort, mich zurückzuziehen«, sagte Gassar sanft.

»Jetzt schon?«

»Auf mich wartet morgen ein anstrengender Tag, und wenn ich frisch und munter zum Ball des Herzogs erscheinen will … ja, jetzt schon.«

»Gestatte, dass ich dich bis zu deinem Boot begleite?«

Der Blick, der diese Anfrage beantwortete, ließ Racchians Knie weich werden. Verdammt, so rasch und vollkommen war es wirklich noch nie um ihn geschehen gewesen!

Er reichte Gassar den Arm, und tatsächlich hakte der junge Mann sich bei ihm ein und ließ sich durch das Gedränge führen. Nach Racchians Meinung war das viel zu früh, bis er im Eingangsbereich die große Uhr erblickte und erstaunt begriff, dass die Zeit weit fortgeschritten war. Er selbst hatte vorgehabt, höchstens noch eine weitere halbe Stunde zu verweilen. Dann konnte er jetzt auch gleich aufbrechen, denn der Ball würde ihm ohne Gassar ohnehin öde erscheinen, und eine weitere Einladung für den morgigen Abend hatte er ja sicher in der Tasche. Sowie die Anschrift der Magierin Abela. Er war seinen Zielen sogar näher gekommen, als er gehofft hatte; das genügte für den ersten Abend in der feinen Gesellschaft von Nantares.

Einen wilden Herzschlag lang, während sie ihre Mäntel ausgehändigt bekamen und Gassar das Kleidungsstück überstreifte, erwog Racchian, ob er seine schöne neue Bekanntschaft vielleicht noch heute Nacht zu mehr als nur dem Spaziergang bis zum Boot überreden könnte.

Aber Gassars Augen hatten so geleuchtet, als er Morgen gesagt hatte, und es war wirklich besser, auch dieses Unterfangen langsamer angehen zu lassen. Racchian hatte ja vor, zwei, drei Wochen in Nantares zu bleiben. Oder auch länger, falls das notwendig sein sollte. Oder noch länger, falls er sich weiterhin so heimisch in dieser Stadt und in Gassars Gegenwart fühlen sollte.

Also geleitete er Gassar wirklich nur zum Bootssteg, wo Dutzende von eifrigen Rudermannschaften hoffnungsvoll auf Kundschaft lauerten. Galant half Racchian Gassar in eines der Boote und fühlte Abschiedsschmerz, kaum dass er die schlanke Hand freigeben musste.

Mit leicht geröteten Wangen und funkelnden Augen sah Gassar zu ihm auf. »Bis morgen.«

»Bis morgen«, antwortete Racchian.

Die Ruderer stießen ab, und Racchian vernahm über dem Plätschern des Wassers nicht einmal mehr Gassars Worte an die Mannschaft, wohin sie ihn zu fahren hatten.

Er blieb auf dem Steg stehen und sah dem Boot nach, das sich durch die anderen manövrierte, die freie Fläche des Sees erreichte und beschleunigte.

Fackelschein und Laternenlicht glitzerten auf dem schwarzen Wasser, beschienen auch noch immer Gassar, der sich auf der Bank umdrehte, um ein letztes Mal – ein letztes Mal für diese Nacht – zu winken.

Lässig erwiderte Racchian den Gruß, ehe das Boot in einem der breiten Kanäle verschwand.

Leise erreichte ihn noch die Musik aus dem Anwesen der Prinzessin. Er vernahm Gesprächsfetzen, Lachen, das Gluckern des Wassers. Dann hob Racchian eine Hand, winkte einer Bootsmannschaft zu, die sich beeilte, ihn an Bord zu nehmen, ehe er doch ein anderes Gefährt wählen konnte. Der Konkurrenzkampf unter den Ruderern war offensichtlich.

Racchian nannte seine Anschrift, lehnte sich in die Polster der Bank zurück und beschloss, die nächtliche Fahrt in Laternenschimmer und Sternenfunkeln zu genießen, sich an den beleuchteten Fassaden der alten Häuser zu erfreuen und nicht alle zwei Wimpernschläge an Gassar zu denken. Wie gut sich das angefühlt hatte, ihn zum Steg zu führen, wie vollkommen der schlanke Körper sich an seinen geschmiegt hatte. Wie der Mann duftete, wie Kerzenlicht sein Haar hatte aufleuchten lassen. Wie sanft und fordernd zugleich seine Lippen sich angefühlt hatten, wie sein Kuss geschmeckt hatte. Und wie ruchlos Gassar Racchians Frisur durcheinandergebracht hatte.

Als wären sie füreinander bestimmt, auch wenn das nun wirklich albern und wie aus einem Liebesroman entsprungen klang.

Morgen.

So lange noch!

Aber genug Zeit, um den eigenen Kopf zu klären, sich im Geiste auf die erste Begegnung mit der Magierin vorzubereiten, für deren unauffälliges Ableben jemand dem Haus Kel eine hohe Summe geboten hatte. Der Auftrag und die Verpflichtung gegenüber den Prioren mussten stets Vorrang vor allem haben.

Morgen.

6.

Besen und Bruder

Magier sind obendrein dafür berüchtigt, lange zu schlafen. Das traf zumindest für einige der Älteren zu, üblicherweise nicht für Abela. Aber er hatte es Racchian gesagt, damit er Zeit für Vorbereitungen hatte. Und eine feste Zeit, zu der er den faszinierenden Mann erwarten konnte.

Seine erste Maßnahme, nachdem er im Morgengrauen vom Markt zurückkehrte, bestand darin, seine reizende Vermieterin über den anstehenden Besuch in Kenntnis zu setzen. Er ließ auch nicht unerwähnt, dass Racchian nach der Magierin Abela fragen würde, und sie hatten beide freundlich über diese Verwirrung gelacht.

Abela lud seinen mit allerlei Leckereien, mildem Wein und frischem Brot gefüllten Korb in der kleinen Küche ab, trat in den Wohnraum und sah sich kritisch um. Himmel, da lag noch einiges an Arbeit vor ihm, und natürlich wollte er auch noch baden, ehe er Racchian empfing.

Ein wenig nach Magie durfte das Zimmer aussehen, aber das heillose Durcheinander auf dem Schreibtisch war eindeutig zu viel des Guten!

Kurz entschlossen klappte Abela die Fenstertruhe auf und stopfte hinein, was immer er zu fassen bekam, bis dieser Stauraum gefüllt war. Er klappte den Deckel zu, breitete eine bestickte Decke auf der Truhe aus und raffte an Schmutzwäsche zusammen, was er finden konnte. Als Nächstes sammelte er alle herumliegenden Bücher ein, schob Pergamentfetzen als Lesezeichen in die aufgeschlagenen Exemplare und verstaute alles in den Bücherschränken. Es passten natürlich nicht alle Bücher hinein, und der Rest musste in Stapeln auf dem Schreibtisch enden, der dank der Fenstertruhe ausreichend Platz bot. Leider sah er nun wieder unordentlich aus. Aber da Racchian ja überzeugt war, dass Abela ihm beim Aufstöbern von Büchern helfen konnte, war das wohl noch akzeptabel.

Hastig – und mittlerweile auch ein wenig verschwitzt – bezog er das Bett frisch und stopfte die gesammelte Schmutzwäsche in einen Leinensack, den er in den nächsten Tagen bei seinem bevorzugten Wäscher abgeben wollte. Das war der, der mit Spitze, Brokat und Samt umzugehen verstand und vernünftig Leinen plätten konnte, ohne es zu verbrennen.

Abela wischte sich feuchte Haarsträhnen aus dem Gesicht und sah sich kritisch um. Schon sehr viel besser. Eines Tages, und das schwor er sich nicht zum ersten Mal, würde er eine Haushälterin engagieren, auch wenn es ihm nicht gefiel, dadurch allzu viel seines Privatlebens zu offenbaren. Mit Dienern hatte er seit seiner Kindheit zu tun gehabt, und etliche dienstbare Geister im Haus seiner Eltern verdächtigte er seit jeher, über die Herrschaft zu klatschen. Gleichgültig. Er hasste Aufräumen, gleichzeitig aber auch das Chaos, das unweigerlich beständiger Mitbewohner war.