Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

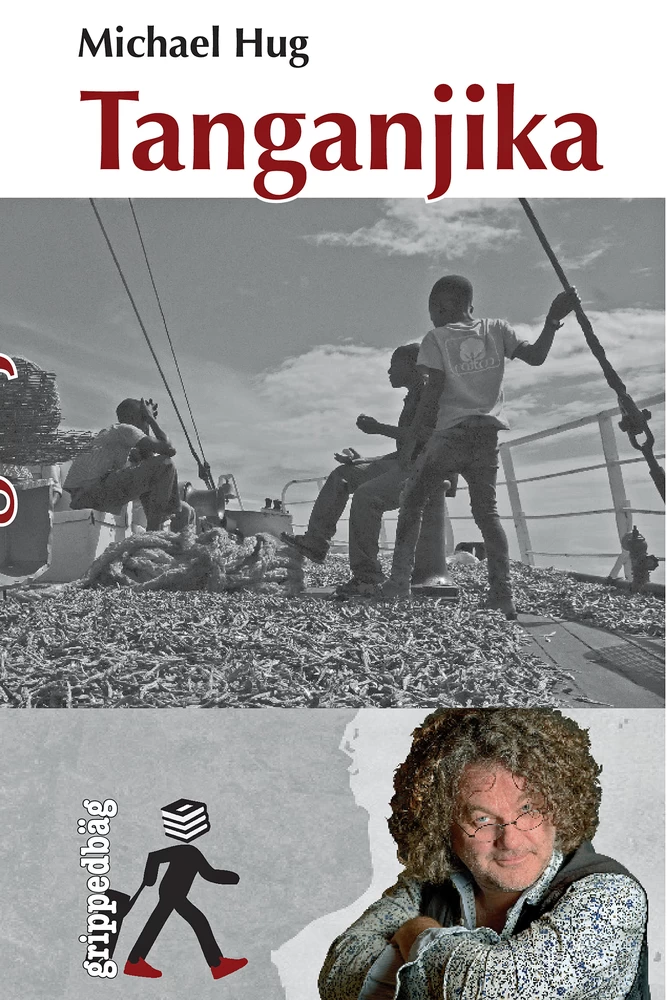

Tanganjika

Michael Hug

verlag grippedbäg

1. Auflage November 2017

Copyright 2017

Verlag grippedbäg & Michael Hug

Degersheim, Schweiz

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, photomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisem Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.

Die Schweizerische Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation.

Dieses Buch enthält Textstellen der freien Enzyklopädie Wikipedia und anderen Quellen. Etwelche Fehler aus diesen Quellen wurden nicht korrigiert.

Dieses Buch mitermöglicht haben:

Benedikt und Willy

ISBN Hardcover: 978-3-033-06460-7

Verlag grippedbäg

Korrektorat: Olivia M. Hug

Cover & Fotos: Michael Hug/Gerdi Poschung

Weil wir dazu geboren sind,

neugierig zu sein.

gepackter koffer

Für alle Unterwegsseienden

Quöllfrisch

Grad bin ich wieder mal dabei, meine Siebensachen (eine Redewendung, es sind stets mehr als sieben Sachen) zusammenzupacken, da frage ich mich, wie denn andere Leute den Abend vor einer Abreise verbringen. Ich kenne Menschen (Frauen), die packen schon am Vormittag des Vorabreisetages ihre Koffer (man beachte den Plural), verschliessen und verschnüren sie und dann stehen sie (die Koffer) noch einen ganzen Tag im Korridor herum. Manche packen ein, packen wieder aus, packen neu ein, nehmen nochmals alles heraus, stapeln es neben die Koffer und raufen sich verzweifelt die Haare. Das sind die Unentschlossenen. Dann gibt es die, die brauchen den ganzen Tag fürs Packen, weil sie soviel mitnehmen, dass sie im Bau & Hobby noch notfallmässig einen grösseren Schalenkoffer kaufen gehen müssen. Ich gehöre weder zu den einen noch zu den zweiten. Ich gehöre zu denen, die nicht lange fackeln, eine Stunde vor dem Verlassen der Wohnung das Wichtigste aus dem Kleiderschrank reissen und es einigermassen ordentlich in den Koffer stopfen. Immer geht dabei auch etwas vergessen. Meistens aber nichts wirklich Wichtiges.

Morgen reise ich ab, gepackt habe ich noch nicht. Die Sängerin auf der Bühne singt schön, aber meine Gedanken sind anderswo. Heute habe ich ein Damenfahrrad verkauft, das ich vor einer Woche in einer Tombola gewonnen habe. Der Käufer ist gleich nach dem Schluss der Auktion aus dem Aargau (2 Stunden Autofahrt) vorbeigekommen. 300 Franken, bar auf die Hand. Reisesackgeld. Schwarz. Er möchte es seiner Frau zum Geburtstag schenken. Eine Win-win-lose-lose-Situation nennt man das: Ich gewinne ein Bike, die Frau bekommt es geschenkt, der Mann bezahlt und das Steueramt kriegt nix. Nun ja, der Mann gewinnt die Liebe seiner Frau, und die Kids (sind zur Veloübergabe mitgekommen) freuen sich auch.

Bemerkenswert ist auch, was man so träumt, kurz bevor man in ein Flugzeug steigt. Ich bin letzte Nacht mit meinem Auto gefahren, aber die Bremsen waren kaputt. Das Auto fuhr ohne mein Dazutun konstant schnell, und zwar konstant sehr schnell, ohne dass ich etwas tun konnte. Ich, also das Auto, fuhr an wild gestikulierenden Polizisten vorbei, überholte eine stehende Kolonne und konnte sich im letzten Moment vor einer Abzweigung wieder einordnen (bzw. der Traum ordnete mich wieder ein). Dann waren plötzlich Fussgänger vor mir. Die Bremsen, wie gesagt, bremsten immer noch nicht. In solchen Momenten wacht man gewöhnlich auf. Ich auch. Blick aufs Handy: halb eins. Erst eine halbe Stunde geschlafen und schon Horrorträume geträumt.

Dann ist Pause im Konzert. Ich verdrücke mich unauffällig. Es sind nur 2000 Zeichen bestellt, da reicht eine Halbzeit Anwesenheit. Morgen werde ich im Zug zum Flughafen den Artikel schreiben. In der Tagesschau erzählt Stephan Knapproth von einer wichtigen Zementherstellerfusion und einem Banker, der einen anderen Banker erschoss, dann in den Rhein sprang und vorläufig noch nicht gefunden wurde. Eine ziemlich unsichere Methode des Suizids. Wäre es nicht tödlicher, man würde mit dem Auto heftig gegen einen Brückenpfeiler fahren? Gemäss Knapproth hat der in den Rheinfluten verschwundene Totschläger sein Auto am Ufer stehen lassen.

Was auch zu meinen Abreisevorbereitungen gehört: Kühlschrankreste verwerten, Vuelo in die Hundepension bringen (wirklich begeistert ist er von dieser Abschiebung nicht), alte, überholte, übersehene und unwichtige E-Mails löschen, Festplatten-Backup machen. In meinem Kühlschrankabteil liegen noch zwei kleine Zucchetti, ich schenke sie einem Mitbewohner. Der macht grad eine zweiwöchige Detox-Fastenübung, da passt das Gemüse ideal (Bio imfall, drauf legt der Zimmernachbar wert (ich übrigens auch)). Dann schreibe ich noch eine Rechnung und verschicke sie elektronisch (auf dass etwas Geld auf dem Konto ist, wenn ich zurück bin, hoffentlich), finishe einen Artikel und beruhige mailisch einen verärgerten Klienten (die Redaktion hatte den Artikel in der Art gekürzt, dass zwar die Eröffnung seiner Weinboutique noch erwähnt war, aber nicht seine im Rahmenprogramm der Eröffnung künstlerisch agierende Mutter, ausbaden muss die Sache der Autor, also ich).

Doch nun zu den wirklich wichtigen Abreisevorbereitungen. Das Packen. Grip the bag. Die Ausgehschuhe noch, Badehose, Blauzahnlautsprecher, gefühlt tausend Ladegeräte und Kabel (wär schon gut, wenn die Industrie hier mal was Einheitliches auf den Markt brächte) und ein Buch für Langweiligkeitsnotfälle («The Spade Man» – schauder schauder). Und jetzt fläz ich mich vor den Fernseher und gönn mir ein grosses Quöllfrisch. Bio selbstverständlich.

Anmerkungen:

Abschleichen:

Ich bin in meinem zweiten Leben Kulturberichterstatter

und berichterstatte für Printmedien

Mitbewohner:

Ich wohne zurzeit in einem Bed&Breakfast

(siehe auch Bände I bis III)

Rhein-Suizid:

Der Mann wurde einen halbes Jahr später

im Bodensee gefunden.

Quöllfrisch:

Vermutlich beste Biermarke (der Welt)

Liemba

Auf einem Schiff heisst der Ort, wo es etwas zu Essen gibt, im (deutschen) Jargon Messe. «Mass» auf Englisch, was ausgesprochen fast gleich tönt wie Gottesdienst in meinem Dialekt. Man (Touristen) sagt auf Passagierschiffen trotzdem meistens Restaurant, Bistro oder Bar, selten Beiz, oder man nennt sie gleich beim Namen, wenn es mehrere gibt, wie auf grossen Fähren oder Kreuzfahrtschiffen. Auf der Liemba aber heisst der Ort, wo man isst, «mass», also Messe. Eine Messe ist keine Messe mit Pfarrer, dafür mit Steward (und nicht Kellner oder Ober oder «waiter»). Sie ist das, was man an Land eine Kantine nennt, ein Restaurant nämlich für Mitarbeitende. Weil auf der Liemba die Offiziere dort essen, wo auch die Erst- und Zweitklasspassagiere essen (bzw. umgekehrt), heisst der Ort eben Messe. Genauer noch: «1st Class Mass» (es gibt auch eine «3rd Class Mass», wo die Drittklasspassagiere ihre Verpflegung einnehmen, dazu aber vielleicht später, denn es ist kein Ort, der eine lobende Erwähnung verdient hätte). Im Folgenden werde ich die 1st Class Mass der Liemba der Einfachheit halber einfach nur Messe nennen.

Die Messe der Liemba befindet sich auf dem Oberdeck, eine Etage über dem Ladedeck bzw. Hauptdeck. Das Hauptdeck ist das Parterre eines Schiffs, das Deck, das man üblicherweise als erstes betritt, wenn man ein Schiff betritt. Das Hauptdeck ist die begehbare Decke des Schiffsrumpfs und der Boden, auf dem die Aufbauten aufgebaut sind. Von aussen am einfachsten ist das Hauptdeck bei einem Flugzeugträger zu erkennen, gar nicht mehr bei einem Kreuzfahrtschiff. Darunter sind die Unterdecks, die Laderäume, Treibstoff- und Ballasttanks und der Maschinenraum. Manchmal gibt es mehrere obere Decks, dann benennt man sie mit den Buchstaben des Alphabets oder mit Zahlen von unten nach oben. Über allem thront das Brückendeck, die Etage mit der Brücke, der Ort, von dem aus das Schiff gesteuert wird. Bei den allerneusten Kreuzfahrtschiffen ist das Brückendeck nicht mehr das oberste Deck, sondern es gibt darüber für die sehr gut zahlenden Passagiere noch Luxus-, Promenaden-, Kino-, Schwimmbad- oder Tennisdecks und den Helikopterlandeplatz. Darüber ist nur noch Gottes Deck.

Auf der Liemba gibt es keinen Luxus. Es gibt ein Unter- (3. Klasse-), ein Haupt- (oder Lade-), ein Ober- (1. und 2. Klasse-) und ein Brückendeck. Wie erwähnt, befindet sich die Messe auf dem Oberdeck, also im 1. Stockwerk. In der Messe tut man die meiste Zeit das, was man üblicherweise Herumhängen nennt. Man verbringt Zeit und wartet aufs Essen. Es läuft permanent ein Fernseher (neben dem Bild des Staatspräsidenten Jakaya Kikwete), in dem, wenn nicht gerade ein spannendes Programm gesendet wird, musikalische Darbietungen von einer DVD geboten werden. Als spannend erachten, im Gegensatz zu Europäern, Tansanierinnen und Tansanier Parlamentsdebatten, bei denen Parlamentarier und Parlamentarierinnen sich für ihre Anliegen dermassen ins Zeug legen, dass sie einen ganzen Tag dafür brauchen, um die Argumente darzulegen, obwohl im Ratssaal fast niemand zuhört, weil nämlich fast niemand da ist. So ist es also möglich, die grandiose Redekunst (in Swahili) eines Parlamentariers sowohl beim Frühstück wie auch fünf Stunden später beim Lunch noch erleben zu können.

Daselbst gibt es in der 1st Class Mass auch eine Bar, die die meiste Zeit offen ist und kaltes Bier hat. Man kann also wählen, wo man rumhängt: an den Tischen in der Messe oder an der Bar. Dass man genau hier herumhängt, hat natürlich auch seinen Grund. Denn zum einen gibt es viel Zeit totzuschlagen und zum anderen gibt es dazu auf dem ganzen Schiff keine weiteren adäquaten Sitzgelegenheiten, mit Ausnahme der eigenen engen Kabine oder auf der Promenade hinter der Messe. Dort aber sitzen und liegen die meiste Zeit Zweitklasspassagiere, die keine Kabine gebucht und sich hier ihr Wohn- und Schlafzimmer eingerichtet haben und es verteidigen. Besonders in den Minuten oder Stunden vor der Essensausgabe erhöht sich die Zahl der sich in der Messe aufhaltenden Passagiere. Niemand aber weiss genau, wann das Essen bereit ist bzw. aufgetischt wird. Mal wird es halb drei, mal halb zwei, sicher nie gibt es den Lunch um zwölf Uhr. Sowenig wie es um acht Uhr morgens Frühstück gibt, gibt es abends um Acht den Supper oder sonst zu einem bestimmten, zum Voraus bekannten Zeitpunkt. Deshalb hängt man also in der Messe herum und wartet auf den Augenblick, in dem die beiden Stewards die Teller aus den Schränken holen und polieren. Dies ist Afrika, da verschiebt sich alles ein wenig (meistens nach hinten), aber es klappt trotzdem schliesslich doch noch irgendwann irgendwie.

Es ist der 12. Dezember 2013, ich befinde mich auf der Liemba, die seit 20 Stunden im Hafen von Kigoma in Tansania festsitzt.

Kigoma, 4.8765° Süd, 29.624° Ost

Yussuf, der 2nd Officer, erklärt uns «Wazungu» (Bleichgesichter; sing.: «Mzungu») zum weissnichtwievielten Mal, dass die Reparatur am Generator nun erfolgreich verlaufen sei und die Liemba bald ablegen werde. In der Tat sehe ich diesmal zwei junge Maschinisten, erkennbar an blauen und ölverschmierten Overalls, vom Unterdeck heraufsteigen - lachend. Sie haben es geschafft, denke ich. Doch die Meldung war wiedermal eine Falschmeldung, im Maschinenraum bleiben die Motoren stumm und die Liemba legt auch diesmal nicht ab. Man hätte den Generator nun aufgegeben, sagt Yussuf, weil er unreparierbar sei, und sich daran gemacht, den zweiten in Betrieb zu nehmen. Doch der war seit geraumer Zeit nicht mehr in Betrieb, wohl wegen eines bis dahin als irreparabel eingestuften Defekts. So hat man nun entschieden, von zwei defekten Stromerzeugern den als etwas weniger irreparabel eingestuften zu reparieren, bzw. es zu versuchen, was nicht nur in Afrika mitunter Stunden dauern kann.

Ich hege den Verdacht, dass Kapitän Titus Benjamin Mnyanyi bzw. sein zweiter Offizier die Informationen bewusst nur bruchstückhaft herausgibt. Ich vermute auch, dass die meisten Passagiere überhaupt nichts erfahren, solange sie nicht nachfragen. Nachfragen, also stets über alles informiert sein zu wollen, tun nur wazungu. Doch dazu haben wir, Shira, die US-Amerikanerin, Eddy, der Israeli und Martin, der Zürcher, und ich aber einen guten Grund: Denn weil die Generatoren nicht arbeiten, gibt es auch keinen Strom auf dem Schiff. Somit werden auch die Kochherde nicht heiss und somit gibt es auch nichts Warmes zu futtern. Die letzte mehr oder weniger vollständige und warme Mahlzeit habe ich vor 24 Stunden genossen. Das war in der Abfertigungshalle vor der Hafenmole an der fliegenden Kantine für die Hafenarbeiter. Es gab «Beef & Ugali» oder «Kapenta & Rice» (oder übers Kreuz). Seit man uns gestern gegen 16 Uhr aufs Schiff gelassen hat (1st Class-Passagiere zuerst, nettes Privileg), gab es nichts mehr zu essen (auch nicht für 1st Class-Passagiere, nix Privileg), ausser Ananas oder Bananen vom fliegenden Händler. Ich, wir, wollen also von Yussuf wissen, bis wann News bezüglich der Reparatur zu erwarten sind. Oder vielleicht sei beizeiten auch mal die definitive Abfahrtszeit zu erfahren.

Ist sie nicht. Yussuf gibt uns die Erlaubnis zum Landgang bis 17 Uhr. Wir vier machen uns sofort vom Schiff und zu Fuss nach Kigoma auf. Kigoma, am nördlichen Ende des Lake Tanganjika gelegen und die grösste Stadt am See, lockt u.a. mit Restaurants und einem turbulenten Zentrum. Martin, der jährlich beruflich den Mahele Mountain National Park besucht, war schon öfter hier und kennt ein gutes lokales Restaurant. Im «Café Sunrise» gibt es «Fish & Rice» - getrocknete Kapenta (Süsswassersardine) und Reis. Und Coca Cola. Zum Dessert ein Glas Papayasaft. Der Israeli besteht darauf, dass alle das bezahlen, was sie konsumiert haben (er hat nur ein Wasser konsumiert und ist offensichtlich geizig). Es gibt eine Riesenrechnerei, weil die Bedienung miserabel schreibt, bzw. gar nicht schreiben kann (bzw. nicht rechnen) und dauernd ihren Chef fragen muss (der sich aber nicht dazu bequemt, an unseren Tisch zu kommen), ausserdem spricht sie auch nicht Englisch und hat kein Wechselgeld, was alles noch komplizierter macht.

Wir aber haben ja Zeit, noch ist es längst nicht 17 Uhr, und wir schlendern in Erwartung eines guten Kaffees runter zum See ins Hotel «Lake Tanganjika». Leider kommt hier der Kaffee instant aus der Blechbüchse, aber immerhin, es ist Kaffee und er ist à discrétion, d.h., es gibt Kaffee so lange es heisses Wasser im Kännchen hat. Die Lage des Hotels, das so heisst wie der See, an dem es gebaut wurde, ist eine vorzügliche. Man sitzt nur wenige Meter vom Ufer entfernt und ich bekomme erstmals einen Eindruck von diesem wunderschönen See (was man von der Aussicht im Hafen eben nicht behaupten konnte). Bis nach Kongo hinüber sind es hier etwa 45 Kilometer, wegen des leichten Dunstes in der Luft ist das gegenüberliegende Ufer nicht zu sehen. Nach einigen Tassen dieses instanten Kaffees (der trotz der Pulverisierung seinen Koffeingehalt mitnichten verloren hat, uiuiui!) bestelle ich beim Bartender, der ohnehin nichts zu tun hat, da keine anderen Gäste da sind, einen Campari auf Eis und freue mich daran. Nach dem dritten Campari, viel Geschwafel unter den Bleichgesichtern und noch viel mehr Spielereien und ge- und misslungenen Verbindungsaufbauversuchen mit dem Internet auf unseren Handys wird es fünf, aber vom Schiffshorn der Liemba im nahegelegenen Hafen hören wir immer noch nichts.

«Ich glaube erst daran, wenn ich es wirklich erlebe», sage ich zur Gruppe und meine, einen gescheiten Satz gesagt zu haben. Eddy, der Israeli, der eigentlich Elad heisst und noch gescheiter ist, sagt: «Wenn du in Afrika einen Wasserhahn siehst, darfst du nicht erwarten, dass daraus auch Wasser kommt.» Woher der Mann das weiss, ist er doch zum ersten Mal in Afrika, wie er später offenbart, ist mir ein Rätsel. Da wir alle nicht wollen, dass die Liemba ohne zu hornen und vor allem ohne uns abfährt, begeben wir uns zum Hafen zurück. Wir nehmen eine Abkürzung über ein Fussballfeld (das erstaunlicherweise recht gut ausnivelliert und mit kurzem Gras bewachsen ist, so dass man darauf gut Fussball spielen kann, was eine grössere Gruppe einheimischer Jungs gerade auch tut) und sind pünktlich um fünf nach fünf auf dem Schiff. Doch noch steht, sitzt und liegt die Hälfte aller Passagiere auf dem Quai herum und die Liemba macht keine Anstalten, aufzubrechen. Sofort wird also Yussuf aufgesucht und der, wie sollte es auch anders sein, meint, dass wir nicht jetzt, aber sicher um 21 Uhr ablegen werden. Mittlerweile warten wir bzw. alle rund 300 Passagiere seit 25 Stunden auf die Abfahrt. Es war nicht anders zu erwarten und so fragen wir Yussuf ganz unaufgeregt, ob wir nochmals Landgang haben könnten, da, wie wir unschwer erkennen, die Küche noch längst nicht für das Dinner bereit ist, bzw. gar nicht daran arbeitet, da es keinen Strom gibt für die Kochherde. Doch diesmal wirkt Yussuf etwas unsicher und er möchte uns nicht gerne nochmals rauslassen. Offensichtlich ist es dem Kapitän ernst mit dem Ablegen um 21 Uhr. Yussuf meint also zögerlich, wir dürfen, müssen aber unbedingt um halb neun zurück sein. Eddy und Shira nutzen die Gelegenheit, Martin verzieht sich auf seine Kabine und ich suche die Bar auf.

Burton, Speke, Stanley, Livingstone

Kigoma, 4.8765° Süd, 29.624° Ost und damit knapp 5 Breitengrade oder ca. 540 km südlich des Äquators, 773 m.ü.M., ca. 180‘000 Einwohnende, neuntgrösste Stadt Tansanias, am nördlichen Ende des Lake Tanganjika gelegen, seit 100 Jahren Heimathafen der Liemba. Seit 1978, als die bereits 64-jährige Dame (in manchen europäischen Ländern wäre sie in Pension gegangen) den regelmässigen Linienbetrieb aufnahm, ist Kigoma der Ausgangshafen der sieben- bis acht- oder manchmal neuntägigen Rotation nach Mpulungu in Sambia. Kigoma war einst ein Fischerdorf, seine Entwicklung zur lokalen Zentrumsstadt begann im Zuge der Kolonialisierung durch Deutschland, durch den Bau der Zentralbahn von Dar es Salaam an den Tanganjikasee (Kigoma ist Terminus dieser Bahn) und eben auch mit der Inbetriebsetzung der Liemba im Jahr 1914. Unweit von Kigoma, nur 10 Kilometer südlich, erlangte das Fischerdorf Ujiji viel früher Bedeutung. Ujiji war einst ein Handelszentrum für Waren aus der Region Kongo-Tansania-Burundi (wobei diese Staaten damals noch gar nicht existierten, sondern es sich vielmehr um locker abgegrenzte Stammesgebiete von Handel treibenden Clans handelte), insbesondere auch Sklaven. In diesem Business mischten die Araber aus dem Norden noch jahrzehntelang mit, als der Sklavenhandel 1815 von England weltweit (bzw. in England und den von ihm kolonisierten Regionen, vorab Westafrika) schon längst verboten worden war.

Ujijis Stern sank, als Kigomas Aufstieg begann, und ist heute nur noch ein Vorort von Kigoma. Seine Bedeutung als regionales Handelszentrum wäre im Bewusstsein des Westens vermutlich nie aufgetaucht, wären nicht exakt hier die beiden englischen Afrikaforscher Richard Francis Burton (1821 - 1890) und John Hanning Speke (1827 - 1864) auf ihrer Suche nach der Quelle des Nils am 13. Februar 1858 auf den Tanganjikasee gestossen. Für den Fussmarsch mit Hunderten von einheimischen Trägern über 1‘300 Kilometer durch Savannen, Busch und Urwald, von Dar es Salaam bis an den Tanganjikasee, brauchte das Duo mehrere Monate. Die Freude, mit dem See den Ursprung des Nils entdeckt zu haben, war natürlich gross, hielt aber nur ein paar Jahre, denn sie war unberechtigt.

13 Jahre später, am 10. November 1871 trafen in diesem Ujiji auch der Engländer Henry Morton Stanley (1841 - 1904) und der Schotte David Livingstone (1813 - 1873) aufeinander. Ersterer kam aus Westafrika und war auf der Suche nach dem Letzteren, der von der Ostküste her kam und schon seit ein paar Jahren in der weiteren Gegend unterwegs, jedoch zu dieser Zeit erkrankt war. Das Aufeinandertreffen nach monatelanger Suche ging mit der Bemerkung Stanleys in die Geschichtsbücher ein: «Dr. Livingstone, I presume?» Beide blieben noch einige Wochen in Ujiji, während derer Livingstone einigermassen genas. Dann wollten die beiden die Sache mit der Nilquelle weiter näher untersuchen, worauf sie sich gemeinsam aufmachten, ebendieses zu tun. Doch der Schotte erwies sich als zu wenig robust, was das Erforschen zunehmend erschwerte. Ausserdem suchten sie die Nilquelle an einem vollkommen falschen Ort (leicht zu sagen aus heutiger Sicht), sie irrten 500 Kilometer zu weit im Süden herum. Wo es zwar Seen und Flüsse zur Genüge gibt, die aber alle früher oder später im riesigen Fluss- und Zuflussnetz des Kongo aufgehen und nicht im Nil.

Die Nilquelle liess dem körperlich immer mehr zerfallenden David Livingstone aber keine Ruhe. Er suchte weiter südlich weiter und starb schliesslich auf seiner Expedition im Kaff Ilala (bzw. «Chief Chitambo Village») im heutigen Lavushi Manda Nationalpark in Sambia, 1‘200 Kilometer südwestlich von Kigoma (und damit mehr als 1‘500 Kilometer südlich der tatsächlichen Nilquelle), an Dysenterie (Ruhr). Livingstone hinterliess namentliche Spuren in Ostafrika: Die Stadt Livingstone am Nordufer des Sambesi in Sambia, der Ort Livingstonia im Norden von Malawi sowie die Livingstonefälle des Kongo bei Kinshasa/Brazzaville sind nach ihm benannt, ebenso das Rhodes-Livingstone Institute in Lusaka (Sambia). In Ujiji wurde zu seinen Ehren ein kleines Denkmal mit Museum errichtet (nicht zu verwechseln mit dem «Dr. Livingstone Memorial» in Ilala, wo er gestorben war und der Legende nach sein Herz unter einem Baum begraben wurde). Die Quelle des (Weissen) Nils aber fand keiner der vier erwähnten Herren. Die der Mündung des Nils entfernteste Quelle wurde 1893 vom Österreicher Oscar Baumann und dem Deutschen Oskar Lenz im Grenzgebiet der heutigen Ruanda und Burundi entdeckt - also weder am und um den Viktoria- oder sonst einem See, aber eigentlich gar nicht so weit entfernt von Ujiji am Tanganjikasee, nämlich nur etwa 250 Kilometer (Luftlinie). Die Region am Tanganjikasee ist die grösste Wasserscheide Afrikas, denn hier entspringen die beiden längsten Flüsse des Kontinents: der Nil und der Kongo.

Um 21 Uhr lässt Kapitän Titus das Schiffshorn hornen. Augenblicklich bricht auf dem Ladedeck und auf dem Quai Jubel aus. Die Menschen freuen sich, dass das Schiff nach 29 Stunden Verspätung ablegen wird. Man stelle sich das auf einem europäischen Bahnhof vor: Da rufen die Passagiere aus, wenn der Zug zehn Minuten Verspätung hat. Hier jubeln sie, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel überhaupt fährt. Innert zwanzig Minuten ist Samt und Sonders auf dem Schiff. Die Motoren werden angeworfen - ein untrügliches Zeichen für die baldige Abfahrt - und die Leinen losgemacht. Schnell verschwinden Hafen und die Stadt Kigoma im Dunkeln. Auch beim Blick nach vorn: komplette Dunkelheit. Wäre der Himmel nicht wolkenverhangen, würde uns wenigstens der halbe Mond mit seinem fahlen Licht begleiten. Ich werfe einen Blick in die Küche (deren Fenster nach beiden Seiten Tag und Nacht stets offen sind) um herauszubekommen, ob man, also ich, bald mal den Znacht erwarten kann. Keiner spricht hier Englisch, aber ich kann anhand des Stands der Vorbereitungen erkennen, dass es noch eine gute Weile dauern wird.

Der Chefkoch weist auf den Herd und meint: «Not hot!» Doch Strom ist da, denn sonst gäbe es ja kein Licht, und einer der Hilfsköche rührt mit einem Holzstab fleissig in einem Topf mit Maisbrei - «Ugali», die Standardbeilage, die uns die nächsten Tage noch des Öfteren über den Weg bzw. die Teller läuft. Wenn also der Ugalibrei auf dem einen Kochherd schon langsam zu ziehen beginnt, kann es ja eigentlich nicht mehr lange dauern, bis der zweite Herd auch heiss ist. Doch man soll ja, gemäss israelischer Regel, bei einem Wasserhahn nicht vermuten, dass auch Wasser rauskommt. Ich setze mich an die Bar, lerne Julius, den Barkeeper, kennen, der sehr dienstbar ist, aber keine mir verständliche Sprache spricht. Also Martin, der Zürcher. Der Kerl ist mir nicht wirklich sympathisch. Ein alter Mann, der mir schon auf dem Flughafen in Dar es Salaam aufgefallen ist, weil er in seiner Schusseligkeit beinahe den Flieger nach Kigoma verpasst hat. Dann taucht er vor dem Tickethäuschen am Hafen plötzlich wieder auf, unangenehm, weil er sich in die Warteschlange drängt. Dabei bemerke ich auch seinen roten Pass - ein Schweizer. Man hat nirgends seine Ruhe.

Schliesslich dauert es drei Flaschen Bier und drei Stunden, bis das Dinner serviert wird. Es gibt «Chicken&Rice» oder «Beef & Ugali» oder übers Kreuz. Ich wähle Huhn mit Reis. Dazu gibt es etwas Weisskabis, leicht angedünstet, sowie Ketchup. Servietten gibt es nicht, man wäscht sich die Hände vorab beim Eingang zur Messe, dort steht ein Kanister mit warmem Wasser und Flüssigseife. Ein improvisiertes Lavabo mangels warmen Wassers in der Toilette. Da hier jedermann und jede Frau mit den Fingern isst, ist dieser Service unverzichtbar. Doch ein Handtuch o.ä. gibt es nicht, was in meiner Fantasie Bilder wüster ansteckender Krankheiten evoziert. Etwas Tela wär da schon nicht schlecht, allenfalls genügte auch Toilettenpapier. Doch nichts von dem ist da. Das Beispiel der einheimischen Passagiere zeigt: Nasse Hände schüttelt man, bis das meiste Wasser auf dem Boden verteilt ist, den Rest streift man an den Hosen ab oder lässt es bleiben. Dann geht es ans Essen (Besteck muss man als wazungu extra ordern). Angesichts des über Stunden angestauten Hungers ist das magere Hühnerschenkelchen schnell vertilgt. Es kostet 3‘500 tansanische Schillinge, dazu kommt eine Flasche kenianischen Bieres («Safari», «Tusker» oder «Kilimandscharo») zu 2‘500 TSh, zusammen also etwa 3.35 Fr. oder 3€.

Während des Mitternachtsdinners (es ist tatsächlich schon halb eins) erzählt Martin mir seine Geschichte. Er ist pensionierter Chemiker und Waldspezialist und wohnt im Zürcher Oberland. Seit 18 Jahren betreut er im Mahele Mountain National Park ein Neophytenprojekt. Der Neophyt ist dort eine Akazienart, die aus unbekannter Herkunft eingeschleppt wurde und sich im Nationalpark (und anderswo in Tansania) breitmacht. «Sie verbreitet sich über ihre Samen und wächst sehr schnell», sagt Martin, der mir im Laufe des Gesprächs immer weniger unsympathisch wird. Solange sie noch jung ist, die Akazie, kann man sie ausreissen, grössere Bäume kann man auch fällen, «aber in kurzer Zeit wachsen Triebe aus dem Strunk und der Baum ist wieder da.» Er habe 15 Jahre gebraucht, um eine effiziente Ausrottungsmethode zu finden, grinst der alte Mann, nun habe er sie gefunden: «Man muss die Rinde am Stamm rundherum etwa 20 Zentimeter entfernen und dann regelmässig Gift in die Blösse leeren.» Brachial und gnadenlos, aber effizient. Der Baum stirbt ab und nichts wächst nach. Nun kehrt er jedes Jahr nach Mahele zurück, um zu sehen, wie das Projekt voranschreitet. Der Mahele Nationalpark ist schlecht erschlossen, meint Martin: «Man kann mit einem Jeep dahin fahren, das dauert aber fast ebenso lange wie auf der Liemba und ist höchst unkomfortabel.» Noch dazu koste die Miete eines Buschtaxis einiges mehr als die 1st Class Cabin auf dem Schiff.

Graf von Goetzen

Die «MS Liemba» und der Lake Tanganjika gehören schon seit 100 Jahren zusammen. Im November 1913 strahlte sie als funkelnagelneues Schiff in einer Schiffbauhalle der 1795 gegründeten Meyer-Werft GmbH in Papenburg an der Ems im Bundesland Niedersachsen. Ganz oben im Norden Deutschlands also, wo die Schifffahrt und der Bau von Schiffen schon immer Tradition hatte. Die Liemba ist also eine Deutsche. In ihrer hundertjährigen wechselvollen Geschichte verbrachte sie einige Zeit auf, sehr viel Zeit auch unter dem Wasser und viel Zeit an Land. Richtig in die Gänge kam sie erst über 60 Jahre nach ihrem ersten Kontakt mit dem Tanganjikasee. Seit 1976 verkehrt sie regelmässig zwischen Kigoma im Westen Tansanias und Mpulungu im Osten von Sambia.

19‘000 Kilometer hatte die Liemba bereits hinter sich, als sie 1915 zum ersten Mal das Wasser des Tanganjikasees berührte. Dass die Briten zuweilen durchgeknallte Ideen haben, man ihnen zutrauen würde, ein Schiff über eine solche Distanz zu versetzen, weiss man, bzw. niemand würde sich wundern, wenn sie es täten. Tatsächlich war es aber kein Brite, sondern der 32-jährige peruanische Kautschuk-Baron Carlos Fermín Fitzcarrald, genannt «Fitzcarraldo», der dies nachweislich zum ersten Mal vollbracht hatte, indem er im Jahr 1894 sein Schiff «Contamana» über eine Landzunge zwischen zwei Flüssen im peruanischen Amazonasgebiet transportieren liess. Fitzcarraldos Unterfangen benötigte über 1‘000 einheimische Helfer und dauerte zwei Monate. Allerdings - entgegen der im Film «Fitzcarraldo» (mit Klaus Kinski) erzählten Version - liess der junge Peruaner sein Schiff nicht als Ganzes, sondern in Einzelteilen durch den Urwald schleppen. Zum Trost bleibt den Briten, dass auch sie zwei Schiffe über Berge zogen. Zwei kleine Dampfer aus London waren es zu Beginn des 1. Weltkriegs, sie wurden 1915 in Südafrika aus einem grösseren Frachtschiff entladen und erreichten ein paar Monate später den Tanganjikasee.

Um den Aufwand zu verstehen, den die Deutsche Ostafrika Gesellschaft «DOAG» betrieb, um die Liemba nach Tansania zu bringen, muss man das damalige Kräfteringen in den europäischen Kolonien in Ostafrika nachvollziehen. Die europäischen Kolonialmächte befanden sich seit der Berliner Kongokonferenz im Jahr 1884, in der der ganze Kontinent Afrika unter acht europäischen Staaten aufgeteilt wurde, in der heute so genannten Phase der Hochkolonialisierung. Jeder Staat versuchte, einerseits aus wirtschaftlichen Gründen, anderseits aus Gründen des Prestige, seine Kolonie(n) wirtschaftlich auszubeuten und ab 1913 auch militärisch hochzurüsten. Dem Tanganjikasee wurde seitens Deutschlands eine besondere strategische Bedeutung zugemessen, weil er auf 700 Kilometern die beiden Kolonien Deutsch-Ostafrika und Belgisch-Kongo verband. Wegen unterschiedlicher Interessen vor Ort (und auch in Europa) befanden sich die Beziehungen der beiden Länder in einem kritischen Zustand. Zudem standen am Südende des Sees, in ihrer Kolonie Nordrhodesien, die Engländer (heute Sambia).

1913 plante die DOAG deswegen, auf dem Tanganjikasee ein recht ordentlich grosses Dampfschiff in Betrieb zu nehmen. Nicht nur, um die Versorgung der deutschen Siedler sowie der Truppen im Grenzland sicherzustellen, sondern auch, um Macht und Überlegenheit zu demonstrieren. Obwohl Kaiser Wilhelm II. nicht begeistert war von der (teuren) Idee, liess er sich von der DOAG sein Einverständnis (und den Schutz), durch den Trick, man würde das Schiff sonst bei den Belgiern oder Briten bestellen, abnötigen. Wer weiss, wozu so ein Schiff vielleicht noch mal gut sein sollte, dachte sich der Kaiser wohl, und gab unter Zähneknirschen seine Zustimmung. Tatsächlich liessen sich mit dem Schiff ja auch Truppen transportieren. Zum Beispiel Truppen, die zum Schutz der Siedler vor den Einheimischen in die Kolonie verlegt wurden. Dann die Truppen der Wehrmacht, die die Grenzen zur belgischen und englischen Kolonie sichern sollten. Der Bedarf dafür sollte sich schon bald einstellen.

Er lag in der Luft, der Krieg zwischen Deutschland und allen anderen. Ein Krieg, der sich derart aufschaukelte, dass er bald einmal als der 1. Weltkrieg in die Annalen eingehen sollte. Offiziell hatte die politische Lage in Europa bei der Auftragserteilung an die Meyer-Werft in Papenburg noch keine Rolle gespielt. Das neue Schiff für Afrika wurde als Frachtschiff mit Kapazität für mehrere Hundert zahlende Passagiere gebaut, ohne jegliche Einrichtungen, die auf einen militärischen Zweck hätten deuten können. Das wirklich Verrückte an der ganzen Sache aber war, dass das 800 Tonnen schwere und 400‘000 Goldmark teure Schiff in Papenburg komplett zusammengebaut bzw. -geschraubt, so weit wie möglich getestet, hernach getauft - aber nicht zu Wasser gelassen -, zerlegt und in 5‘000 Kisten verpackt wurde. Auf dem Seeweg (Suezkanal-Route) gelangte der zerlegte Kahn auf vier Dampfschiffen nach Dar es Salaam, wo er Mitte Februar 1914 ankam.

Unabhängig davon baute die DOAG an der 1‘300 Kilometer langen Mittelland-Eisenbahn, die Dar es Salaam mit Kigoma verbinden sollte. Da dieses Trassee zu Beginn des Jahres 1914 noch nicht ganz fertiggebaut war, standen die Kisten mit dem zerlegten Schiff erst mal für ein paar Wochen im Hafen von Dar es Salaam herum. Der Weitertransport per Zug, wofür dieser dreimal fahren musste, dauerte noch einmal ein ganzes Weilchen. Im Laufe des Sommers 1914 richteten drei Papenburger Mitarbeiter der Meyer-Werft im Hafen von Kigoma ein Basislager ein, um mit rund 250 einheimischen Handlangern die Einzelteile während der nächsten Monate zusammen zu puzzeln und diesmal statt zu verschrauben, zu vernieten, was im Grunde genommen Ewigkeit ausdrückt.

Die ersten Jahre nach ihrer Inbetriebnahme hiess die Liemba schlicht «Goetzen» bzw. «DS Goetzen». Der Name ist, im heutigen Licht betrachtet, mit ziemlich viel schwarzem Blut geschrieben. Gustav Adolf Graf von Goetzen (1866 - 1910) war zu Zeiten (1901 - 1906) der noch jungen Kolonie Gouverneur in Deutsch-Ostafrika und hatte in dieser Funktion u.a. den sogenannten «Maji-Maji-Aufstand» niederschlagen. Die Reaktion der Einheimischen auf die deutsche Besetzung war umfassend und bedrohte massiv die Herrschaft Deutschlands in der Kolonie. Von Goetzen, der gleichzeitig auch Major und damit Kommandant der deutschen Schutztruppen war, sah sich gezwungen, Verstärkung aus Deutschland anzufordern. Nach Schätzungen sollen bei der Niederschlagung des Aufstands und der darauffolgenden Hungersnot je nach Quelle 75‘000 - 200‘000 Afrikaner zu Tode gekommen sein. Der Teil der Bevölkerung, der nicht direkt durch die Waffen der Besetzer umkam, starb an Nahrungsmangel, weil die Truppen von Goetzens die Taktik der verbrannten Erde anwendeten: Man plünderte oder vernichtete die bereits eingeholte Ernte und brannte die im Wachstum stehenden Felder einfach nieder. Weil gleichzeitig in der zweiten deutschen Kolonie in Deutsch-Südwestafrika (Namibia) ein noch grösserer Aufstand gegen die Kolonisten tobte (Herero-Krieg 1904 - 1908, von der UNO heute als Völkermord bezeichnet, Deutschland streitet dies noch immer ab), nahm die (europäische) Öffentlichkeit kaum Notiz vom blutigen Geschehen in Ostafrika.

Die drei deutschen Werftarbeiter Rüter, Wendt und Tellmann hatten sich nicht um den Job gerissen. Sie gingen aber das Abenteuer ein, weil sie dabei dreimal mehr verdienten und die Sache eigentlich in weniger als einem Jahr erledigt sein sollte. Doch es wurden mehr als sechs Jahre daraus. Nachdem die Liemba am 9. Juli 1915 vom Stapel gelassen wurde, war der 1. Weltkrieg bereits ausgebrochen. Deutschland und Belgien wurden Feinde, der Tanganjikasee wurde zur Todeszone und bald einmal kamen auch die Engländer aus Nordrhodesien auf den Kriegsschauplatz. Die Liemba wurde zum Kriegsschiff umgebaut (wozu nicht viel mehr getan werden konnte als ein 10.5-cm-Geschütz, zwei 8.8-cm-Geschütze sowie drei 3.7-cm-Revolver-Kanonen auf dem Deck des Schiffes zu montieren), konnte aber nie ins Geschehen eingreifen, weil der Druck der Briten und Belgier, die auf dem See nur wenige kleinere Hilfskriegsschiffe im Einsatz hatten, an den Landesgrenzen Deutsch-Ostafrikas schon bald so gross wurde, dass die kleine deutsche Einheit und die deutschen Siedler am See abziehen mussten. Die Liemba jedoch wurde auf Befehl des damaligen Kommandeurs der deutschen Schutztruppe am 26. Juli 1916, ein Jahr nach der Inbetriebnahme, von den drei Monteuren fachgerecht versenkt. Die drei Monteure sowie die die Angriffe überlebenden deutschen Soldaten kamen in Kriegsgefangenschaft, wurden verschleppt und nach Kriegsende in Kairo freigelassen. Als sie nach Hause kamen, hatte die Hyperinflation ihren ganzen Verdienst entwertet. Die Kolonie Deutsch-Ostafrika wurde 1919 unter den Siegermächten England und Belgien aufgeteilt und England bekam vom Völkerbund (UNO) ein Mandat zur Verwaltung der neu entstandenen Kolonie «Tanganjika». Wobei nicht restlos geklärt ist, wie die neuen Kolonialherren auf den Namen «Tanganjika» kamen (siehe später).

Währenddem die Deutschen in Tanganjika nichts mehr zu sagen hatten, bauten die Engländer ihre neue Kolonie im Osten zügig aus. Für die im Tanganjikasee, weit im westlichen Hinterland gelegen, liegende «Goetzen» interessierten sie sich vorerst nicht. 1918 machten die Belgier, denen der Kongo als Kolonie geblieben war, einen ersten Bergungsversuch. Sie schleppten das im Grossen und Ganzen erhalten gebliebene Schiff von der Flussmündung, in der sie versenkt wurde, zu den Überresten des Hafens in Kigoma. Doch ein Sturm beendete die vorläufige Wiedergeburt der Liemba, die ja noch «Goetzen» hiess, indem das Schiff erneut absoff. 1924 gelang es den Briten, den 800 Tonnen schweren Koloss zu heben und zu reparieren. Es wurde weiss gestrichen (vorher war er grau), umgetauft und in Dienst gestellt. Den Betrieb übernahm die «Tanganyika Railways and Port Service», eine halbstaatliche Transportgesellschaft, die auch die Mittellandbahn betrieb. Nicht gesichert ist die Behauptung, dass die zweite Bergung und die Instandstellung des stolzen Schiffs das Doppelte seiner Baukosten gekostet habe.

Extraterrestrial

Ob all der Laisser-faire-Stimmung könnte beinahe mein eigentlicher, mir selbst gegebener Auftrag, nämlich eine Story über die Liemba zu schreiben, abhanden kommen. Ich mache mich also auf und ums Schiff und versuche möglichst unauffällig ein paar schöne Fotos zu machen. Das tönt einfacher als es ist und ist frustrierend. Zum einen schauen, nein starren mich meine Mitpassagiere - vor allem die Kinder - ständig an, als wär ich ein Extraterrestrial. Wenn ich dann die Kamera zücke, zum anderen, um ihre neugierigen Gesichter festzuhalten, verdecken sie ebendiese oder hauen gleich ab. Also muss ich aus der Hüfte schiessen als wär ich ein Geheimagent. Grad ausgesprochen brauchbare Bilder gibt es bei dieser Vorgehensweise nicht. Später werde ich mich intern schelten, nicht mutiger gewesen zu sein oder geduldiger, um die aufs Korn Genommenen um Erlaubnis zu fragen.

Also setze ich mich in die Messe und beobachte. Die 1st Class Mass ist vielmehr ein Biergarten als eine Gaststube. Auf drei Seiten gibt es kaum Wände, sondern nur Fenster und Türen, und die sind 24 Stunden am Tag geöffnet. Auf zwei Seiten führen die Aussenkorridore entlang, darüber ist das Brückendeck, dessen Ausladung die Garten- bzw. Seebeiz schön im Schatten hält. Wie in einem Biergarten also kann man das, was draussen und drinnen vorgeht, beobachten, während man sich ein kühles Bier aus der Flasche reinzieht (es gibt in Tansania natürlich auch Gläser, aber man sollte Dinge, die durch die Hände anderer und dann zum eigenen Mund gehen, nach Möglichkeit meiden). Es gibt ausreichend Szenen zu sehen, die dem europäischen Auge normalerweise verschlossen bleiben: die junge Mutter, die ihrem Baby ungeniert vor aller Leut die Brust gibt. Der mindestens 150 Kilo schwere Mann mit verschwitztem Gesicht, der zwei Buben hat und immer rechtzeitig vor dem Essen, das heisst, mindestens eine Stunde zu früh am Tisch sitzt (eine Folge davon, dass niemand so genau weiss, wann Essenszeit ist).

Die Mitglieder des höheren «Staff», die in ihren Pausen an zwei für sie reservierten Tischen sitzen und laut diskutieren (wohl über die Tatsache, dass die Liemba mit nur einem funktionierenden Generator unterwegs ist, bzw. was zu tun ist, falls dieser mitten auf dem See ausfällt). Der Passagier, der vom fliegenden (in diesem Fall seefahrenden) Früchtehändler gerade eine Ananas gekauft hat, sie nun kunstvoll mit einem einer Machete gleichenden Messer über die Reling hinweg schält, sodass der ungeniessbare Aussenteil der Frucht ins Wasser segelt. Der Besoffene, der schon seit dem frühen Morgen auf dem Korridor liegt und deliriert, vom Personal an den Rand der Gehfläche geschoben, so dass man nicht gerade auf ihn drauf tritt. Die stumm und starr ins Nirgendwo am Ufer blickende Frau, die mir nicht den Eindruck macht, als wäre sie grade glücklich und zufrieden mit ihrem Dasein. Die gesten- und wortreich «Mensch-ärgere-Dich-nicht» spielenden niederen Crew-Mitglieder, die «ihren» Relaxbereich am Heck des Schiffes mit Schnüren abgegrenzt haben.

Kellner Alfred und sein Kollege Ronaldo, die vor jedem Essen die Teller aus dem Schrank holen und sie erstmal gewissenhaft mit Tüchern ausreiben (was ein untrügliches Zeichen für das baldige Auftragen der Mahlzeiten ist). Julius, der Barkeeper, der die meiste Zeit ziemlich gelangweilt hinter seiner Theke hockt (weil das Bier aus der Sicht der einheimischen Passagiere etwa soviel kostet wie der Fahrpreis). Martin, der rüstige alte Wissenschaftler, den man hier in der Messe eigentlich nur zu den Mahlzeiten sieht (keine Ahnung, an welchem Plätzchen er die übrige Zeit verbringt), dessen einziges Problem sich mit der massiv verspäteten Abfahrt insofern elegant von selbst gelöst hat, als dass er nun bei lichtem Tag die Liemba verlassen kann und nicht mitten in der Nacht. Shira, die Kalifornierin mit einem Master in Business Communication und einem in Business Administration, die ein Jahr in einem NGO-Projekt in Kigali gearbeitet hat und sich nach Südafrika durchschlagen, bevor sie nach Hause fliegen und ihren Freund in die Arme schliessen will, die stets und ständig, wenn sie nicht mit dem Israeli diskutiert, Notizen in ein Büchlein macht. Und Eddy, der Israeli, der seinen Job gekündigt hat, seit ein paar Wochen mehr oder weniger ziellos herumreist und permanent ein Mobilnetz sucht, um die Fahrpläne der Busse von Mpulungu nach Dar («Dar» ist im Volksgebrauch der Kurzbegriff für Dar es Salaam) oder sonstwelche, jetzt gerade unwichtigen Fakten, zu erfahren.

Von Eddy erfahre ich so allerhand, denn er ist sehr mitteilungsbedürftig und ausserdem immer gut informiert (der Mann ist Elektroniker und will darum alles bis ins Detail wissen, was ich gut nachvollziehen kann, war ich es doch auch mal). Was nicht wundert, denn wenn er nicht grade ein Mobilfunknetz sucht, um allerlei Informationen abzusaugen, hängt er dem 2nd Officer am Rockzipfel und fragt ihn aus bis auf die Knochen. Somit bekomme ich stets sehr viel mit, und auch wenn es nicht alles ist, was Eddy in Erfahrung bringt, ist es immer noch viel. So erfahre ich zum Beispiel, dass es auf dem Brückendeck eine Offizierstoilette mit Duschabteil hat, die etwas weniger grauenvoll aussieht als der sogenannte 1st Class Bathroom. Yussuf ist der Schlüsselverwalter dieser Luxusdusche, wobei, wie ich beim zweiten Duschgang feststelle, es den Schlüssel gar nicht braucht, weil die Tür nicht verschlossen werden kann, stattdessen jedoch ziemlich klemmt. Sie riecht nicht derart stringent wie die Toilette für uns Passagiere, aber dennoch etwas unkommod ist bei dieser Dusch-Toilette, dass keine Möglichkeiten, seine Duschutensilien, und noch unkommoder, seine Kleider irgendwo abzulegen oder aufzuhängen vorhanden sind. Etwaige Handtuchhalter oder -haken oder potentiell zum Aufhängen von Textilien sich eignende Halter von Seifenschalen sind in den letzten 100 Jahren einfach weggerostet.

Ohne mit einer nassen Wimper zu zucken, muss ich zur Kenntnis nehmen, dass die Brause zwar ein solche ist, aber nicht als solche reagiert und nur ein einziger Wasserstrahl, immerhin aber ein ergiebiger, daraus rinnt, dieser zwar weder warm noch kalt dafür aber garantiert chlor- und salzwasserfrei ist, da direkt dem See entnommen. Doch das wirklich Erregende an dieser Offiziers-Dusch-Toilette ist, dass man, mit nur einem Handtuch um die Hüfte, nach draussen treten und die Sonne am Morgen begrüssen, geniessen oder provozieren kann, ohne ungewollt massenweise Zuschauende um sich zu scharen, denn das Brückendeck ist theoretisch absolut tabu für Normalsterbliche, ausser eben für wazungu (Extraterrestrials) mit freundschaftlicher Beziehung zum Zweiten Offizier. Das Begrüssen des Morgens geht natürlich auch angekleidet, aber unangekleidet ist irgendwie reizender. Als Handtuch benütze ich übrigens das Bettlaken, da ich, da alle Hotels dieser Erde ausser Absteigen und ev. Jugendherbergen Handtücher zur Verfügung stellen, kein solches eingepackt, weil nicht damit gerechnet habe, dass die Liemba zur Kategorie Absteige zählt.

So kommen auf diesem Schiff die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Zielen zusammen. Viele der ihre Kleinkinder auf dem Rücken tragenden Frauen seien unterwegs, weil sie einen Arzt aufgesucht hätten, sagt Yussuf. Man sähe das daran, weil sie ohne Mann unterwegs sind. Und tatsächlich, wenn ich mich so umschaue, ist kaum ein Paar zu sehen. Es sind viel mehr Frauen auf dem Schiff als Männer. Wobei das Verhältnis in der ersten und zweiten Klasse gerade umgekehrt ist. Hier in der Messe treiben sich viel mehr Männer herum, und auch in den Kabinen hausen mehr Männer. Die im Übrigen nicht denselben Preis wie wir wazungu bezahlt haben und ausserdem, verrät uns Yussuf, nicht an der Kasse, sondern direkt beim Kapitän als 1st Class Passenger eingecheckt haben (dies erklärt, warum alle 1.- und 2.-Klasse-Kabinen ausgebucht sind, obwohl sich die offiziellen Preise für Einheimische in der Nähe eines Monatseinkommens bewegen). Ob Kapitän Titus seine Mehreinnahmen abrechnet, sei hier nicht näher untersucht.

Kigoma im Norden, der einzige grössere Ort am See (wenn man Bujumbura, die Hauptstadt Burundis ganz am nördlichsten Ende, mal ausser Acht lässt) ist das wirtschaftliche Zentrum für die ganze Region am Ostufer des Lake Tanganjika. Für die Bevölkerung am Westufer des Tanganjikasees ist die Liemba die einzige Möglichkeit, in die Stadt zu gelangen (wenn man mal die Möglichkeit eines tagelangen Fussmarschs ausschliesst). Manche der Kinder der Fischerfamilien am See haben tatsächlich eine Schule besucht und wollen weg, zum Beispiel auf eine weiterführende Schule oder, um einen attraktiven Job zu finden, um früher oder später ein «Business» zu betreiben. Grund für eine Reise in die Stadt kann auch ein Arztbesuch sein, eine Operation oder eine Geburt, oder vielleicht sollte oder will man mal wieder Verwandte besuchen.

Die meisten dieser Dörfer sind auf dem Landweg durch den Busch nur auf unzumutbar schlechten Strassen zu erreichen, die zudem in der Regenzeit stets hoffnungslos verschlammen. Ausserdem haben die meisten Familien am See kein Auto (wozu auch, wenn es keine Strassen gibt?). Das gilt auch für die vielen Händler, die das Schiff als Transportmittel für Früchte und Fische benützen und dazu gleich mitreisen. Manch einer verkauft schon auf dem Schiff einen Teil seiner Ware. Ananas sind sehr beliebt und offenbar im Süden nicht erhältlich. Ein Händler, der sich mit seinem Früchtelager auf dem Ladedeck eingerichtet hat, verrät mir, dass er auf dem Markt in Kigoma 300 Pineapples zu 300 Shilling das Stück kauft und auf dem Markt in Mpulungu in Sambia zu 2‘000 Shilling verkauft. Ein schöner Gewinn, und das in nur drei Tagen. Dazu braucht er die Ananas nur auf einem Karren zum Hafen zu bringen, dann handish aufs Schiff zu verladen und dann zu warten. Und aufpassen, dass ihm die Ware nicht geklaut wird. Er bewacht seine Früchte 24 Stunden, schläft sogar bei ihnen, und verkauft sie, wenn jemand danach fragt, für 1‘500 Schillinge das Stück. Deshalb kann es ihm eigentlich recht sein, wenn die Liemba zu spät dran ist, denn dann steigt der Hunger der Leute, die nur für einen, vielleicht zwei Tage Proviant mitgenommen haben. Dann hat er schon mal einen schönen Teil seiner Ware verkauft, wenn auch zu einem tieferen Preis als auf dem Markt in Mpulungu. Doch weil er dort nicht der Einzige sein wird, kann es auch sein, dass ein Teil seiner Ware verfault, oder er sie, weil die Liemba ja nur wenige Stunden nach Einlaufen schon wieder ablegt, preisreduziert einem anderen Händler abgeben muss.

Zwischen Tanga und Njika

Nun zum See, auf dem ich nach Süden fahre. Erwähne ich hierzulande, also in meiner Heimat, den Namen «Tanganjikasee», könnte ich geradesogut auch «Huronensee» sagen oder «Stüdliweier». Niemand checkt, wovon ich spreche. Dabei ist der unscheinbare, unbekannte, aber unbeschreibbar schöne Lake Tanganjika der See mit der zweitgrössten Oberfläche Afrikas, der zweittiefste See der Erde, der grösste Süsswasserspeicher des Kontinents und der zweitgrösste weltweit. Und er hält noch einen Vizerekord: Er bildet die zweittiefste Kryptodepression der Erde. Das heisst, seine tiefste Stelle liegt unter dem Meeresspiegel, sein Wasserspiegel aber darüber. Der Tanganjikasee ist 1‘470 Meter tief, sein Wasserspiegel liegt auf 782 Meter ü.M. Er ist nur 72 Kilometer breit, dafür 673 Kilometer lang. So lang wie der Rhein von Basel bis Rotterdam. Aus dem Weltall betrachtet sieht er aus wie ein an einem Pferdebauch hängender halbleerer Blutegel.

Die Depression bzw. der See ist durch tektonische Veränderungen im östlichen Teil des afrikanischen Kontinents entstanden. Nun ist ja fast jeder See dieser Erde durch tektonische Veränderungen entstanden, die Erdkruste ist an fast jedem Ort der Erde in Bewegung, so eben auch in Ostafrika. Da sind es die Afrikanische, die Indische, die Arabische und die Eurasische Platte, die seit 35 Mio. Jahren aneinander reiben. Dabei haben vor allem die beiden ersteren zur Grosser Afrikanischer Grabenbruch («Great Rift Valley») genannten Verwerfung geführt. Ein 6‘000 Kilometer langer Bruch bzw. Graben, der im Norden in Syrien beginnt und bis nach Mozambique im Süden reicht. Teil des Systems sind u.a. auch das Jordantal und das Rote Meer. Die Breite des Grabens variiert zwischen 30 und 100 Kilometern, die Tiefe von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Metern. Der Graben wird gesäumt durch einige hundert erloschene Vulkane, der bekannteste darunter ist der Kilimandscharo. Der südliche Abschnitt wird als Ostafrikanischer Graben («East African Rift System» (EARS)) bezeichnet, das Besondere an diesem Abschnitt ist, dass er die Form eines «Y» hat. Im westlichen Ast dieses Ypsilons liegt nun also der Tanganjikasee.

In der 9. Ausgabe der Encyclopedia Britannica (Volume 23: 1876-77) fassten die Autoren die damals (1877) brandneu aufgenommenen Berichte der europäischen Entdecker (welche, und das soll hierbei nochmals erwähnt werden, beileibe nicht die ersten auswärtigen Besucher am See waren, sondern es waren die Araber) wie folgt zusammen:

«The shores and water of the lake abound in animal life, - crocodiles, the hippopotamus, otters, and many kinds of fish being found in its waters. Flocks of waterfowl abound in the river mouths: gulls, divers, herons, kingfishers, eagles, fish-hawks, and black ibis are very numerous... .»

Zusammengefasst bezeichnet die Enzyklopädie den Tanganjikasee als äusserst reich an tierischem und menschlichem Leben. Krokodile, Flusspferde, Fischotter sowie zahlreiche Wasservögel- und Fischarten leben im und am See. Ausserdem gäbe es die Tse-Tse-Fliege und verschiedene, gigantische Baumarten. Die Umgebung sei sehr fruchtbar, es würden Reis, Maniok, Kaffee, Erdnüsse, Mais, Kürbis, Süsskartoffeln, Gurken, Zuckerrohr, Palmöl Tamarind und Baumwolle angebaut. Menschen verschiedenster Stämme würden in gut organisierten Dörfern leben, in denen das soziale Zusammenleben bestens klappen würde, man hätte in Jahrtausenden gelernt, mit den Geschenken der Natur sorgsam und adäquat umzugehen. Und schon damals hätten die Fischer mehr als sie selber essen konnten aus dem See geerntet, lagerfähig gemacht und exportiert.

Interessanterweise erwähnt der Eintrag nicht die Früchte der Bananenpalme, des Mangobaums oder der Ananasstaude, die nicht angebaut werden müssen, sondern einfach so wachsen und quasi im Vorbeigehen geerntet werden können, das ganze Jahr. Vielleicht haben die selbsternannten Forscher diese (heute) so offensichtlich gedeihenden Pflanzen nicht gesehen oder sie wurden erst später ge- oder ungewollt eingeschleppt. Andererseits sind 135 Jahre (seit der «Entdeckung») eine lange Zeit, in der vermutlich auch einige der oben genannten Landwirtschaftsprodukte (z.B. Baumwolle) nicht mehr angebaut wurden.

Ungeklärt (jedenfalls habe ich im Internet keine ausreichende Erklärung gefunden) ist auch, wie der Tanganjikasee zu seinem Namen kam. Von den an ihm lebenden Völkern wurde und wird der See «Msaga», «Kimana» oder Liemba genannt. Dass die Encyclopedia Britannica den Namen in ihrer Ausgabe von 1877 aufführt, weist auf die Namensgebung durch die damaligen Forscher hin. Warum sie auf diesen Namen kamen, bleibt im Dunkeln. Spekulativ ist die Theorie, wonach der See den Namen vom Land, an dessen westlicher Grenze er liegt, bekam. «Tanganjika» war der Name, den die englischen Kolonisten dem Land gaben, nachdem es ihnen nach der Kapitulation Deutschlands im 1. Weltkrieg in den Schoss fiel. «Tanganjika» wäre demnach ein künstlich geschaffener Begriff mit der Bedeutung «das Land zwischen Tanga und Njika». Wobei Tanga die östlichste und älteste Stadt des Territoriums ist und «Njika» auf Swahili «Hinterland» bedeutet. Um das Rätsel zu lösen, müsste man sich intensiver mit den Aufzeichnungen von David Livingstone und seiner Nachfolgeforscher auseinandersetzen (wenn ich Zeit habe und nicht grad auf einer Reise bin, werde ich es tun. Versprochen.).

Le système africain

Yussuf, der immer Auskunftsbereite und Nieschlafende, also immer Zurverfügungstehende (auch wenn er Dienst auf der Brücke hat), ist Einäugiger. Er hat zwar zwei Augen, aber das rechte ist ziemlich milchig und daher praktisch blind. Er hätte einen schweren Motorradunfall gehabt, früher, dabei sei ihm die halbe Schädeldecke aufgerissen worden. Er sei am Tod verbeigeschrammt, erzählt er total unspektakulär, zurückgeblieben ist eine Narbe am Kopf, ein Hinkebein und eben dieses blinde Auge. Ausserdem nuschelt er recht erheblich beim Sprechen. Allfällige Träume, als Schiffsoffizier auf hoher See Dienst zu leisten, hat er sich längst abgeschminkt (wegen des Auges). Aber dafür sei er ohnehin zu alt, sein Leben sei eigentlich ziemlich eingerichtet, und er hoffe, dass dies noch so lange wie möglich bleibt. Der Mann ist 55 (wie ich), was für hiesige Verhältnisse sehr alt ist, auf eine Pension kann er nicht hoffen, denn so etwas gibt es nicht. Auf Gott (Allah oder sonstwen) hofft er ohnehin nicht, weil er Atheist ist. Im Alter muss er vom Ersparten (Trink- und/oder Schmiergeld) leben oder sich von der Familie aushalten lassen. Auch das ist üblich in Tansania.

Wer wenig, nichts oder nichts mehr verdient, meldet sich bei seinen Verwandten. Am besten bei den eigenen Kindern. Jeder und jede Arbeitende mit einem Lohn muss einen Teil dessen seiner Familie rüberschieben, das ist sozusagen das ungeschriebene Gesetz der Familiensolidarität und ersetzt in diesem Land die Rente, die Arbeitslosen-, Unfall-, Kranken-, Krankentaggeld-, Elementarschaden- und Feuerversicherung. Nicht günstig wirkt es sich aus, wenn man sich mit seiner Familie überwirft oder sich scheiden lässt oder gar nicht erst heiratet, weil sich dann der Kreis der potentiellen Geber verkleinert (aber auch der der potentiell zu Unterstützenden). Das kommt zwar selten vor in Tansania aber eben doch. Yussuf hat ein uneheliches Kind in Dar es Salaam, dessen Mutter er regelmässig Geld schickt (wobei ob seines Genuschels nicht ganz klar wird, in welchem Verhältnis ebendiese zu ihm steht oder stand), und eine Familie, der er nicht sagt, wieviel er verdient, ansonsten sie ihn über Gebühr abzocken würde, da er ja beim Staat angestellt ist. Er hat eine kleine Wohnung in Kigoma, die er nur zur Hälfte der bezahlten Mietzeit nutzen kann, weil er die andere Zeithälfte auf dem See ist.

Andere auf dem Schiff sind weniger gesprächig. Das liegt auch daran, dass die meisten Passagiere nur Swahili zu sprechen gewohnt sind. Daher enden Gespräche mit Julius, dem Barkeeper, Alfred, dem Kellner oder Titus, dem Kapitän, nach einem halben Satz im Nirgendwo. Letzterer spricht zwar gut Englisch, will aber nicht, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht bin ich Mzungu seiner nicht würdig (Tansanier sind sehr autoritätsbewusst). Gesprächiger ist da der Passagier Freddy, der Kongolese aus Lumbasha, der mit Catfish handelt und untersuchen will, ob die Liemba in sein Logistikkonzept passen würde. Der Mann spricht fliessend Französisch und erklärt mir, angesichts der Szenerie auf dem Ladedeck, des Langen und des Breiten das «système africain» bis mir der Kopf raucht und ich mich irgendwie aus der Affäre komplimentieren muss. Das afrikanische System, soviel bekomme ich noch mit, ist gemäss Freddy ein System des Neids: Sobald jemand was macht, was ihm Erfolg bringt, will es jeder andere auch. Es leuchte aber keinem ein, dass für diesen Erfolg ein gewisser Einsatz seiner selbst nötig ist. Sondern man erwarte, dass der Erfolgreiche etwas abgibt, und zwar freiwillig, und wenn nicht, dann lange man halt zu wo immer es geht.

So ein afrikanisches System ist auch der «bathroom» auf der Liemba. Systemangepasst wie das morgendliche Ritual des Duschens muss auch der Gang auf die 1st Class Toilet gut überlegt vorbereitet und durchgeführt werden. Erstens: Sich Toilettenpapier organisieren (erfahrene Afrikareisende haben selbstverständlich immer eine Rolle im Gepäck). Zweitens: Sich vor der Toilettentüre mental auf die schlimmste aller bisher im Leben erlebten Toiletten einstellen. Drittens: Eintreten, keine Notiz nehmen (wie andernorts auch) von eventuell anwesenden ins Pissoir pissenden Männern, sich die Papierrolle unters Kinn klemmen, Hose runterlassen, die WC-Kabine rückwärts gebückt betreten (die Schüssel bzw. die Scheisseinrichtung ist sehr erhöht angeordnet, so dass man nicht stehen kann). Viertens: Sich entleeren. Dabei zeigt sich, dass afrikanische Toiletten durchaus auch Vorteile haben, zumindest den einen, dass es keine Schüssel gibt, sondern nur zwei Trittflächen und ein Loch dazwischen. Dadurch kommt es nicht zu einer unappetitlichen Berührung der Haut mit irgendwelchen vorher von anderen Leuten berührten Toiletteneinrichtungen. Fünftens: Papierrolle aus der Kinnklemme entnehmen, entrollen und sich irgendwie den Hintern abwischen. Dabei darauf achten, dass nicht Kabinenschlüssel, Münzen oder Handy aus den Hosentaschen in das Loch fallen (von wo aus sie auf verschlungenen Pfaden dem Tanganjikasee zugeführt werden). Alternativ kann man sich auch des dafür vorgesehenen Wasserschlauchs bedienen, allerdings muss man dann halt einen Gegenstand berühren.

Sechstens: Papierrolle wieder unters Kinn klemmen, aufstehen soweit möglich, die an den Unterbeinen im Schweiss klebende Hose soweit möglich heraufziehen. Siebtens: Aus der Kabine treten, sich aufrichten, Hose ganz heraufziehen, auf allfällig herausfallende Kabinenschlüssel, Münzen und Handy achten, Gürtel schliessen, Papierrolle in eine der Hosenseitentaschen stecken, Hände waschen. Nicht spülen (Wasser läuft dauernd, ausserdem ist der Hahn verklemmt). Achtens gilt für den ganzen Aufenthalt auf der Toilette: Nicht beachten, dass es trotz offenem Fenster grauenhaft stinkt. Nicht beachten, dass man durch die Rostlöcher im Boden der Kabine in den unteren Stock sieht (und vice versa). Nicht beachten, dass die Toilettenkabinentüre nicht verschlossen bzw. verriegelt werden kann. Nicht beachten, dass in der Nachbarkabine jemand ebenfalls sein Geschäft erledigt und man infolge mangelnder Verriegelung daran teilhaben kann/muss. Nicht beachten, dass die Toilette zugleich auch Dusche für die Passagiere ist und es keinen Duschvorhang gibt, demzufolge man unter Umständen nackte, eingeseifte schwarze Männer erblicken kann/muss. Nicht beachten, dass man die Hände nicht abtrocknen kann, da selbstredend keine Handtücher oder Papierspender vorhanden sind. Beachten, dass die Stahlwände der Toilettenanlage aufgrund des Rostes braun sind und nicht wegen anderer Einflüsse. Auf jeden Fall nicht beachten, dass man selten die Toilette verlässt mit dem Eindruck, wirklich entspannt und vollständig sich entleert zu haben.

Naturaquarium

Bei jedem Gewässer kommt schnell die Frage auf, ob und welche Fische darin sind. Der Tanganjikasee ist dermassen sauber, dass ich darin Millionen von essbaren Leckereien vermute. Dass ihn die Weltnaturschutzunion IUCN als artenreichsten Ort der Welt bezeichnet, lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die Vielzahl der Fischarten, über 300, sei bemerkenswert, schreibt diese Union. Die unleckeren Namen dieser Fischarten stoppen jedoch augenblicklich meinen Speichelfluss: Stachelwels, Fiederbartwels, Glaswels, Kiemensackwels, Quappenwels, Stachelaal, eine Art der elektrischen Welse, vier Arten von Riesenbarschen, zwei Zahnkärpflingsarten, zwei Arten von Flösselhechten und eine Art des Afrikanischen Lungenfisches. Man stelle sich mal einen Flösselhecht à la Sushi beim Zerkauen vor. Uääh. Oder einen gegrillten Quappenwels im Gaumen. 95 Prozent der Fische im Tanganjikasee sind endemisch, d.h. sie kommen nur hier vor. Alle leben sie innerhalb der ersten 200 Meter unter der Wasseroberfläche, weil darunter der Sauerstoffgehalt wegen der sehr geringen Wasserumwälzung gleich Null ist.

Natürlich verziehen sich all diese Fische, wenn die Liemba daherbrummt. Den einzigen Fisch, den ich in den vier Tagen auf dem See zu Gesicht bekomme, ist die «Kapenta». Kapenta ist die Hauptproteinquelle der Menschen in den Dörfern am See, Kapenta gibts im «Café Sunrise » in Kigoma und Kapenta kommt auch auf der Liemba millionenfach vor. Sie steckt getrocknet in bis zum schieren Zerplatzen vollgestopften Second-Hand-Kunststofffaser-Maissäcken. Kapenta ist, wie mir scheint, das Haupthandels- und Exportprodukt hier am See. Bei jedem Halt werden Dutzende von diesen Säcken auf die Liemba gehievt und in die Ladebucht versorgt, aber kein Sack verlässt das Schiff vor der letzten Station. Für die sambischen Familien ist die Kapenta wohl ein Leckerbissen. Vielleicht ist er aber auch der einzig verfügbare (oder bezahlbare) Fisch überhaupt in dieser Region. Doch auf dem Speiseplan des Liemba-Küchenchefs existiert Kapenta nicht (der kennt nur Chicken&Rice und Beef & Ugali oder kreuzweise). Vielleicht ist das auch besser so, denn das Verspeisen von Kapenta braucht ein bisschen Mut. Ein wenig grotesk ist das schon, wenn ichs mir überlege: Da fahre ich mit diesem Schiff auf dem artenreichsten Gewässer der Welt und kriege keine dieser Arten aus ihm zwischen die Zähne.

Als Kapenta (die Leute im Norden des Sees sprechen von «Dagaa», weil ein ähnlicher Fisch (Rastrineobola argentea) im Viktoriasee vorkommt) wird eine Fischart im Tanganjikasee bezeichnet, die eigentlich zwei Fischarten sind. Die Tanganjikaseesardine (Limnothrissa miodon) ist im Mittel 10 Zentimeter lang (max. 17cm), die genau gleich aussehende Tanganjikaseesprotte (Stolothrissa tanganicae) wird nur 7 Zentimeter (max. 10cm) lang. Logischerweise fängt man beide, Sardine wie Sprotte, nicht mit der Angel, sondern mit feinen Netzen, und zwar am besten nachts mit einem Scheinwerfer. Am Morgen wird der Fang an der Sonne ausgelegt, abends ist er trocken. So ausgemergelt bleibt der Fisch haltbar und wird in Säcke abgefüllt. Man kann ihn vorher noch salzen, was aber am Tanganjikasee niemand macht, weil Salz teuer ist. So kommt die Kapenta dann irgendwann in die Küche, wo die Köchin oder der Koch eine Handvoll oder zwei davon nimmt und ins heisse Öl wirft. In nur einer Minute sind die kleinen Fischlein gar und man kann sie essen. Mit Haut und Haaren sowie Kopf und Magen. Lecker. Wie Kartoffelchips, nur fischiger.

Getrocknete Kapenta gibt es in der Tanganjikaseeregion auf jedem Dorfmarkt. Auch drüben in Sambia sind die Proteinträger aus dem See beliebt, seit Getreide für die Bevölkerung immer unerschwinglicher geworden ist. Das grosse Geschäft also für die tansanischen Fischer. Doch im Süden des Sees, also da wo Sambia eine Ecke der Fischgebiete für sich beansprucht, droht die Kapenta auszusterben. Die sambischen Fischer und Wilderer fackeln nicht lange. Sie fahren nachts mit grossen Moskitonetzen, einer Batterie und einem Scheinwerfer raus und holen sich die vom Licht magisch angezogenen Schwarmfische gleich säckeweise. Eigentlich sei das verboten, sagen die Fischer diesseits der Grenze, die mit List und Erfahrung fischen oder, wenns hoch kommt, die Schwärme mit einem Feuer am Ufer anlocken. Seit man festgestellt hat, dass der Mensch als Feind der kleinen Kapenta den Barschen im See den Rang abgelaufen hat, hat man auch damit begonnen, die Kapenta in anderen Seen Zentralafrikas (z.B. in Mozambique oder Simbabwe) auszusetzen, wild oder in Zuchtfarmen (wobei letzteres nur mit der grösseren Limnothrissa miodon gelang), um dem Aussterben durch Überfischung entgegenzutreten.

Barsche gibt es im Tanganjikasee noch jede Menge, und zwar in allen Grössen und Formen. Die meisten sind nicht essbar oder zu klein. Trotzdem haben vor allem die kleinen Arten das Interesse der Hobbyfischler geweckt. Die niedlichen kleinen Fischlein schwimmen darum auch in so manchem Wohnzimmer der ersten Welt. «Cichlidae» oder Cichliden heissen sie im Jargon, oder ganz einfach Buntbarsche. Die Familie der Cichliden ist eine grosse: Sie umfasst 1654 Arten. Gut die Hälfte aller Arten gehört zur Unterfamilie der Afrikanischen Buntbarsche, ein Teil davon (350) kommt auch und einige davon nur im Tanganjikasee vor (endemisch). Sie tragen bemerkenswerte Namen wie: «Tanganyika-Beulenkopf» (Cyphotilapia frontosa), «Vierstreifen-Schlankcichlide» (Julidochr. regani), «Vielstreifen-Schneckenbuntbarsch» (N.multifasciatus) oder «Fadenmaulbrüter» (Ophthalmotilapia ventralis). Um die Buntbarsche im Tanganjika- und den anderen Seen (Malawisee, Viktoriasee) im Ostafrikanischen Grabenbruch ist eine blühende Exportindustrie entstanden. Zierfischhändler aus Europa und Nordamerika bedienen die Wünsche der Aquariumfans und bestellen Art und Anzahl bei den Zierfischjägern rund um die Seen. Nicht, dass bei jeder Bestellung ein Taucher ins Wasser springt, die Händler bzw. Fänger (oft sind es Ausländer) besitzen Hälterbecken, wo sie die beliebtesten Arten auf Vorrat halten.

Denn wenn so eine Bestellung aus Europa eintrifft, muss es schnell gehen. Der Fisch oder die Fische werden in mit Seewasser gefüllte Kunststoffsäcke gegeben (da die meisten Buntbärschlein ziemlich aggressiv sind, kann man nicht verschiedene Arten ins selbe Behältnis schmeissen), diese in Styroporboxen gepackt, dann temperaturstabil (also im Kühlwagen) zum nächsten Flughafen gekarrt und sofort ins Flugzeug verladen. Natürlich muss der Flug ein Direktflug sein (üblicherweise sind es Linienflüge) und auch bei der Ankunft muss es schnell gehen. Ausladen, verzollen, heimfahren, auspacken und ab ins Aquarium damit. Dessen Wasser, im Übrigen, exakt zu den Bedingungen wie sie im Tanganjikasee herrschen, aufbereitet sein muss. So eine Verfrachtung muss in 24 Stunden abgeschlossen sein, ansonsten die Fische wegen Sauerstoffmangel eingehen. Es darf also nichts schiefgehen und der Zoll darf keine Schwierigkeiten machen. Natürlich macht er manchmal, weil die Einfuhr geregelt ist und es eine rote Liste gibt, da muss der Zöllner halt schon ab und an eine Box öffnen und den Grenztierarzt ein Auge drauf werfen lassen (der Zöllner wird kaum einen «Altolamprologus compressiceps» von einem «Callochromis macrops» unterscheiden können). Viele der beliebtesten Arten, sagt Zierfischhändler Peter Rüegg in Dietfurt, werden in Europa nachgezüchtet, so dass solche Transporte nur durchgeführt werden für Fische (oder sonstiges exotisches Seegetier), die ausserhalb ihrer natürlichen Umgebung nicht reproduzierbar sind.

Als die Liemba sich im Laufe der Tage von Halt zu Halt leert, wird auch das Vorderdeck leerer und leerer, so dass der eine und andere Fischhändler seine Säcke aufschlitzt und seine Kapenta zum Nachtrocknen auf den Planken auslegt. Ob dann der eine oder andere oder ich beim Flanieren dummerweise mal auf ein paar Trockenfischlein tritt, ist ein Kollateralschaden, ob dem sich aber niemand enerviert. Der Händler selbst tritt ja auch drauf, nicht absichtlich, aber eben doch dann und wann. Dass wir, die Liemba, ich und alle anderen auf einem Naturaquarium dahingleiten, wird mir angesichts der toten Trockenfischlein erst so richtig bewusst.

Nacht und Tag unwach

Am Äquator sind Tag und Nacht gleich lang, das heisst, die Sonnenscheindauer pro Tag variiert im Laufe eines Jahres nicht merklich. Es ist nicht nur eine Linie, sondern ein Band zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis, in dem Tage und Nächte nie extrem lang oder extrem kurz sind. Wir Nordhalbkugelbewohner kennen den Effekt. Im Norden, so im Bereich Polarkreis, passiert es um den 21. Juni, dass die Sonne nicht untergeht, der Tag also 24 Stunden hat. Dasselbe passiert auf der Südhalbkugel ein halbes Jahr später. Weil die Erdachse immer gleich schief steht (Deklination) - wenn man Nutuation und Präzession (Taumelbewegungen) der Erde mal ausser Acht lässt - sind diese Sonnenwendetage auf der Erdkugel stets an denselben beiden Tagen, am 21. Dezember und am 21. Juni. An diesen beiden Tagen steht die Sonne auf ihrer Bahn (Ekliptik) über der nördlichen bzw. der südlichen Halbkugel am höchsten. Das geht soweit, dass sie an bestimmten Orten exakt senkrecht über dem Horizont steht. Einen Tag später ist dieser Höchststand nicht mehr gegeben, deshalb nennt man den Punkt Wendepunkt, und alle Punkte an diesem Tag ergeben den Wendekreis (siehe auch Band 3, Kapitel «Am Wendekreis»). Der nördliche und der südliche Wendekreis liegen ziemlich genau 47° oder 5‘218 Kilometer auseinander und decken damit eine Zone rund um den Erdball ab, in deren Mitte der Äquator verläuft. Diese Zone wird allgemein auch als Tropen bezeichnet. In den Tropen gibt es keine (astronomischen) Jahreszeiten und die Dauer von Tag und Nacht variiert das ganze Jahr nicht sehr stark. Deshalb stimmt die Behauptung, dass Tag und Nacht am Äquator immer gleich lang sind, und zwar das ganze Jahr (mit Abweichungen von wenigen Minuten).

Doch eigentlich sind es nicht diese Exkurse in die Astronomie, die mich beschäftigen, sondern die ganz reale Verwischung von Tag und Nacht und deren Auswirkung auf meine körperliche Verfassung. An einen regelmässigen Tagesablauf ist auf der Liemba schon aufgrund der nicht vorhersehbaren Mahlzeitenausgabezeiten zu denken. Alle paar Stunden geht das Schiff unweit vom Ufer vor Anker und das erzeugt sogleich Action, für die man immer gerne - man müsste ein abgebrühter Ignorant sein, wenn nicht - zu haben ist. Vielleicht fällt ja mal einer ins Wasser, vielleicht entgleitet mal einem ein Sack Ugali und produziert kalte Polenta im See, oder es reisst ein Sack mit Kapenta und die totgetrockneten Fischlein werden ihrem ursprünglichen Element zurückgegeben (aber leider nicht auferstehen bzw. auferschwimmen). Nein, so einen Halt lässt der Profispanner nicht aus, dann schon lieber das Mittagsschläfchen.

An Schlaf ist ohnehin nicht zu denken. Zu warm, zu hart, zu laut, zu eng ist es in der Kabine, zu gross die Sorge um die niedlichen Kakerlaken, denen man dann und wann mal begegnet auf diesem Schiff. Gleich am ersten Tag beim ersten Schritt in die Kabine habe ich so eine Cucaracha zertrampelt, unabsichtlich selbstverständlich. Eine Kakerlake unter der Sandalensohle erzeugt in etwa dasselbe Geräusch, das ein Kartoffelchip an ebensolcher Stelle erzeugt, es knirscht. Sofern man dabei nicht grad an den Tod des armen Tierleins denkt, hinterlässt der Vorgang keinen bleibenden Eindruck im Bewusstsein des Tretenden. Auf dem Boden aber hinterlässt die so zu Tode Gekommene nicht nur Trockensubstanz.

Aus Farbe und Grösse der Kakerlakenleiche schliesse ich auf Typ «Periplaneta americana». Mal sehen, was

wiki dazu meint:

Die Amerikanische Großschabe (Periplaneta americana) ist eine Schabe aus der Familie der Blattidae. Sie ist eine der Küchenschaben (Kakerlaken) genannten Vertreter der Gattung.

In den gemäßigten Breiten sind sie Neozoen, die aus wärmeren Regionen eingeschleppt wurden, und daher als Kulturfolger in menschlichen Behausungen lebt (Eusynanthropie). Alle Küchenschaben leben versteckt, sind vorwiegend dunkelheitsaktiv und meiden Licht. Schaben sind Allesfresser, die jegliches organische Material (Textilien, Leder und Papier) verzehren, bevorzugt feuchte und weiche Materialien, wie auch faulende Lebensmittel. Daneben übertragen sie durch ihre Lebensweise auch pathogene Keime und Parasiten, wie Salmonellen, Wurmerkrankungen (etwa als Zwischenwirt für Fadenwürmer), Mykosen, Magen-Darm-Grippe, auch Ruhr, Polio, Hepatitis, Gelbfieber, Typhus, Lepra, Milzbrand, Tuberkulose, Cholera, vermutlich auch SARS).

Kot, Häutungs- und Speichelreste können Allergien, Ekzeme und Asthma auslösen. Eine Studie, die 2005 in den USA vom National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) und dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführt wurde, stellte fest, dass Allergene, die von Schaben stammen, Asthmasymptome in stärkerem Maße hervorrufen können als andere bekannte Auslöser.

In Pulverform wurden die Küchenschaben Anfang des 20. Jahrhunderts als Mittel gegen Wassersucht eingesetzt. Das Arzneimittel hatte den Namen Tarakanpulver (lateinisch Pulvis taracanae). Den Wirkstoff bezeichnete man als Antihydropin.

Bezüglich des Potentials der diversen Krankheiten, die diese Kakerlake hätte weiterverbreiten können, mache ich mir keine Vorwürfe, sie zertreten zu haben. Anderseits frage ich mich, wie sich die Therapie der Wassersucht mit einer allfällig vorhandenen Allergie vertragen hat. Weiter steht da noch:

Schaben bewegen sich durchwegs laufend fort, und sind bekannt für ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit. Küchenschaben-Wettrennen sind seit dem 16. Jahrhundert überliefert.

Nun, die Schabe, deren sterbliche Überreste auf dem Boden der 1st Class Cabin No. 2 liegen, war wohl etwas angealtert und nicht mehr sehr gut zu Fuss, wenn man bedenkt, dass sie ja eigentlich Zeit genug gehabt hätte, meinem Todesschuh zu entkommen, habe ich doch ziemlich lange nicht überhörbar an der Kabinentüre rumgemacht, bis ich sie offen hatte. Doch vielleicht hören Kakerlaken ja nichts. Darüber gibt wiki jedoch keine Auskunft. Anzumerken bleibt, dass die flache Leiche noch ziemlich lange auf dem Kabinenboden lag, bis ich sie selber wegzuräumen genötigt sah. Offensichtlich ist eine Art Zimmerservice auf der Liemba selbst in der ersten Klasse inexistent und mein Zimmergenosse Eddy hatte wohl auch keine Lust, die Säuberung zu übernehmen.

Die Kakerlake hatte ihre Chance. Das Phänomen der Verschmelzung von Tag und Nacht, von Wach- und Schlaf-, bzw. Traumzustand, möchte ich jedoch noch ein wenig detaillierter erläutern. Generell verschiebt sich auf der Liemba alles ins Dunkle hinein. Die Nacht hat, siehe oben, ebenso wie der Tag zwölf Stunden, ungefähr, doch kein Mensch schläft zwölf Stunden. Deshalb finden mindestens vier meiner Tagesstunden nachts statt. Weil es morgens schon um sieben Uhr hell ist, ich aber noch nicht wirklich aktiv bin, ist es noch eine dunkle Stunde mehr. Die Hälfte der lichten Tagesstunden finden somit nachts statt, ein ganzes Drittel des wachen Tages also. Wie im Winter in unseren Breitengraden eigentlich, doch im Winter ist es kalt, man befindet sich, wenns dunkel wird, normalerweise nicht mehr ausser Haus. Man befindet sich im Haus vor dem Fernseher und hat den Tag mental sozusagen schon abgeschlossen.

Doch hier in Afrika ist nichts zu Ende. Selbst wenn normale Leute zu Bett gehen, ist nicht Ruhe. Wie erwähnt, können sich die Zeiten der Mahlzeiten massiv verschieben, oder die Leute, die nicht schlafen können oder wollen, sind so laut, dass man, also ich, auch nicht schlafen kann, obwohl ich will. Die kurzen, mit Schlaf verbrachten Nächte lassen den Körper keineswegs erholen. Auch wenn ebendieser Körper tagsüber fast keinen Anstrengungen unterliegt, fährt die nun zur Permanenz gewordene Unerholtheit in den Körper und bleibt dort. Irgendwann ist es ein physisches Dahinvegetieren zwischen Aufmerksamkeit und Fäulnis, die sich irgendwann auch in die Psyche schleicht. Dazu kommt die schier schlaflose Anreise: Vier Stunden Zug, zwei Mal sechs Stunden Flug, dazwischen sich zu Stunden summierendes Herumhängen in Warteräumen und Duty Free Shops (man staunt, welch ein Betrieb um Mitternacht auf einem Flughafen herrscht, der kein Nachtflugverbot kennt (Doha)). Mitten in der Nacht wird Wachheit verlangt, damit man das Gate zum Weiterflug findet, dann, im Flieger, muss man schier auf Befehl schlafen. Dazwischen eine Mahlzeit zur Unzeit. Doch kaum hat der Körper seinen Kampf gegen die relative Härte des Flugzeugsitzes aufgegeben und lässt den Geist nun endlich schlafen, schaltet der gnadenlose Co-Pilot das Kabinenlicht ein. Es duftet nach Kaffee, Flight Attendants flüstern freundliche Fragen, und vorbei ist es mit der Nachtruhe, obwohl draussen noch vollkommene Dunkelheit herrscht.

Bis man, also ich, schliesslich im Hotel sitzt bzw. im Bett liegt, vergehen noch Stunden des Wartens im sich leerenden Flieger (eine Boeing 787 entleert sich nicht in zehn Minuten, ich frage mich, wie lange so eine Entleerung in einer Emergencysituation braucht), bei der Einreise, am Gepäckband, und dann, als ob es noch nicht genug wäre, wartet man morgens um neun bei 26 Grad im Stau auf der sechsspurigen «Julis K. Nyerere Road». Doch dann ist es erst gut Mittag, man duscht und ist subito hellwach und Dar es Salaam wartet auf seine Entdeckung. So ist man dann seit 36 Stunden auf den Beinen ohne erholsam geschlafen zu haben, doch die Liemba ist immer noch mehr als 1‘000 Kilometer weit entfernt. Also zieht man sich dann am Abend noch irgendwelche Bedeutungslosigkeiten am TV rein (Mandela wird grad abgedankt, ein Riesenfest) und steckt sich dann die Ohrstöpsel rein. Doch auch diese Nacht lädt nicht zum Schlafe, heiss ist sie und der AC-Apparat zu laut, ausserdem hört man den hoteleigenen Stromgenerator durchs geschlossene Fenster rattern.

Die ungeschlafene Nacht ist schnell zu Ende. Um vier Uhr wartet in der Lobby der Driver, um sechs der Flieger. Dazwischen warten Personen- und Gepäckkontrollen und Warteschlangen. 48 Stunden Unruhezustand sind es mittlerweile, und der dritte Reisetag hat erst begonnen. Es folgen wiederum Stunden des Wartens (Herumhängens) auf die Türöffnung zur Mole, wo die Liemba die ganze Zeit schon daliegt und für mich ungeduldigen Mzungu nur ein müdes Grinsen übrig hat. Das nächste Bett (das im Kakerlakenzimmer) sehe ich dann so gegen Mitternacht, nach etwa 60 Stunden Unruhezustand. Die nächsten Tage werde ich nie mehr richtig wach, weil ich zu wenig Schlaf bekomme, und schlafe nie mehr richtig, weil die Nächte zu Tagen werden.

Rettung der Hundertjährigen

Nun wird die Liemba also 100 Jahre alt. Nimmt man das Jahr, in dem sie ihre Werft in Papenburg verliess, zerlegt und verpackt, müsste das Jubiläum Ende 2013 begangen werden. Also grad jetzt, wo ich auf dem Schiff bin. Doch zurzeit deutet nichts auf irgendwelche Feierlichkeiten hin. Die Liemba zieht ihre Kräuselspur im Lake Tanganjika und tut, als ob nichts wär. Ihr wär wahrscheinlich lieber, man würde sich endlich ihrer Blessuren annehmen, ihrer zwei schwachen Herzen, ihrer Schlagadern und ihres geschundenen Bauchs. Doch die, die das älteste und grösste Schiff auf diesem See retten wollen, sind weit weg. Sie werden wohl das Jahr 2015 als Jubiläumsjahr anpeilen - sofern überhaupt etwas angepeilt wird. Angesichts des Geldmangels der Betreiberin MSC Ltd. ist nicht davon auszugehen, dass der besondere Geburtstag gefeiert wird. Ausserdem kann es durchaus auch sein, dass die Liemba gar nicht mehr so lange durchhält.