Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

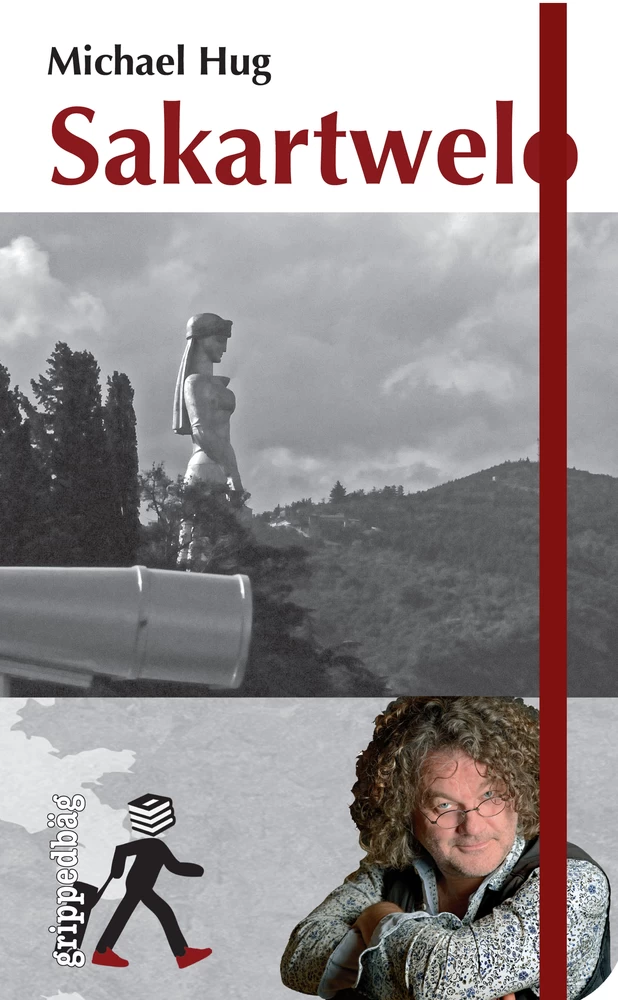

Sakartwelo

Sakartwelo

Michael Hug

verlag grippedbäg

1. Auflage November 2018

Copyright 2018

Verlag grippedbäg & Michael Hug

Degersheim, Schweiz

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, photomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisem Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.

Die Schweizerische Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation.

Dieses Buch enthält Textstellen der freien Enzyklopädie Wikipedia und anderen Quellen. Etwelche Fehler aus diesen Quellen wurden nicht korrigiert.

Dieses Buch mitermöglicht haben:

Hansueli

ISBN Hardcover: 978-3-033-06898-8

Verlag grippedbäg

Korrektorat: Olivia M. Hug

Cover & Fotos: Michael Hug/Gerdi Poschung

Wer Erkenntnisse von seinen Reisen nach Hause bringen will, muss Kenntnisse mit sich führen, wenn er abreist.

James Boswell (1740 – 1795)

Reiseschriftsteller und 9. Laird of Auchinleck

gepackter koffer

Für anybody

Moleskine

«To lose a passport was the least of one’s worries: to lose a notebook was a catastrophe.»

Der dies gesagt (oder geschrieben) haben soll, hiess Bruce Chatwin. Der Mann war vieles, auch Schriftsteller, Reiseschriftsteller, und einer, der gerne fabulierte, d.h., er schrieb auch mal was nur in seiner Fantasie existierte (etwas was bei mir nie vorkommt, imfall). In seinem Ausspruch kann ich ihm nur beipflichten. Nur, dass Chatwin mit «notebook» nicht exakt dasselbe meinte wie ich. Ich wäre ohne mein elektronisches Notebook total im Seich, Chatwin wäre es ohne sein Notizbüchlein gewesen. Lieber hätte er Tage und Nächte in einer Zelle verbracht, er hätte wenigstens schreiben können. Dieser Chatwin nannte seine Notizbücher liebevoll «Moleskine», was in etwa Maulwurfhaut bedeutet.

Um ebendiese Notizbücher ranken sich Legenden, Sagen und Lügengeschichten. Die berühmtesten aller berühmten Künstler sollen sie benutzt haben, Picasso, Hemingway und eben auch Chatwin, nicht ganz so berühmt zwar, immerhin aber mit einem Bestseller im Palmares («Traumpfade») und einem Roman namens «Der Vizekönig von Ouidah», der verfilmt wurde (da hiess die Story «Cobra Verde» und war von Werner Herzog und mit Klaus Kinski). In Traumpfade nennt Chatwin sein geliebtes Notizbuch «Moleskine». Die Seiten wären kariert gewesen, ein Gummiband hätte die Deckel aus Karton zusammengehalten, und die Bindung sei aus Maulwurfsfell gewesen (eben «moleskin»). Diese Notizbücher seien in Frankreich hergestellt und von einer kleinen Papeterie in der Pariser rue de l’ancienne comédie verkauft worden. Doch seit 1986 hätte es keinen Buchbinder mehr gegeben, der die Kultnotizbücher herstellten, bedauerte Chatwin in seinem Roman von 1987.

Diese Papeterie in Paris hat wohl nie existiert. Aber irgendwelche Notizbücher von irgendwelchen Herstellern wird es auch im 19. und 20. Jahrhundert schon gegeben haben, vielleicht sogar mit Leder aus Maulwurfshäuten oder sonst welchen Nagetieren. Chatwin können wir nicht mehr befragen, er starb, 49-jährig, 1989 an AIDS. Ebenso wenig können wir in Erfahrung bringen, warum er als Engländer ein französisches «e» hinter die englische Maulwurfshaut setzte.

Tatsache ist aber, dass 1996 jemand in der kleinen Mailänder Buchbinderei Modo & Modo sein Traumpfade las und die Absicht fasste, dieses besondere Notizbuch herzustellen. 1998 brachte man das erste «Moleskine» auf den Markt. Es schlug ein wie eine Bombe, jede und jeder, die oder der ein wenig herumreist und dabei den Eindruck machen will, seine Reisen ernst zu nehmen, legte sich das schwarze Notizbuch mit dem Gummiband zu. Aus Maulwurfshaut ist an diesem notebook zwar ebenso wenig dran wie die Geschichte der Herkunft des Büchleins wahr ist. Modo & Modo setzte auf Chatwins Hirngespinst und spart sich jegliche Werbung für sein Produkt. Weil wenn Notizbuch, dann Moleskine, meinen Schreiberlinge, die etwas auf sich halten (also alle). «Kladde für Kreative» schrieb «Die Süddeutsche» 2010, und: «Menschen mögen Märchen. Geschichten müssen nicht immer wahr sein, wir können sie aber trotzdem schön und interessant finden.»

Wahr am Ganzen ist die Geschichte der Entstehung von «Mediterranea», «Tre Vulcani», «Saharaoui», «Tanganjika» und ihren Moleskine-Outfits. Ich wollte ein Buch, das sich (auch) bequem im Reisegepäck unterbringen lässt und nach mehrmaligem Aus- und Wiedereinpacken nicht aussieht als ob eine Kuh es durchgekaut hätte. Darum das Gummiband, darum die abgerundeten Ecken, darum das Leseband, darum kein Schutzumschlag, darum: im Minimum ein Gummi drum!

Manhattan

Blogpost: QM2@New York

Posted by michl on 23/12/14 on http://www.grippedbag.ch

Wenn man so dahingleitet, sanft geschaukelt bei mehr oder weniger Seegang, als läg‘ man wie ein Neugeborenes in einer Wiege und zutiefst menschliche Bedürfnisse wie das Erbrechen (ugs: körbeln) noch nicht kennt, wenn man also so dahingleitet übers Meer, unten auf Deck 2 aus dem Fenster schaut, die Wellen vor dem Glas höher schlagen als man selber ist, oder auf Deck 12, wo der Wind geht, dass es einem umhaut schier, wo zur herrschenden Windstärke noch die Geschwindigkeit des Schiffs kommt, was die herrschende Windstärke noch verstärkt, exponentiell schier, eben so, dass es einem umhaut, schier, aber nicht kalt ist, so sieben, vielleicht acht Grad oder neun, manchmal mehr, jedenfalls nicht kalt, vielmehr erfrischend, was auch gut tut, denn wenn man so gar nichts zu tun hat, bzw. nichts zu tun haben will, den ganzen Tag, dann geniesst man es plötzlich wieder, sich den Wind um die Nase pfeifen zu lassen. Ja dann geniesst man es, für zehn Minuten draussen zu sein, in der Natur, denn nur Meer und Wind ist ja auch Natur, nicht nur Wälder und Wiesen und Naturistenstrände sind Natur.

Wenn man also so dahingleitet, nichts mehr den Kopf schwer macht, keine Termine und keine kurzfristig noch zu erledigende Aufträge un- oder angenehmer Art drücken, wenn die Unterwäsche der letzten sechs Tage gewaschen und die zwei Hemden gebügelt sind, dann, ja dann fangen sie an, die andern, einen an das baldige Ende zu erinnern. Dann prasseln Informationen auf einem herab, über alle Kanäle, schriftlich, mündlich, über das Bord-TV, in Form von Kreuzchenhäuschenlisten (schlecht - gut - exzellent - keine Angabe), von Einreiseformularen, Ausschiffungsanweisungen, Bustickets- und Limousinenbestellungen (Stretch), Gepäcklabels, und so weiter, und am Schluss, dem krönenden, steckt die Kreditkartenabrechnung in der Postklammer neben der Kabinentüre. Dann ist wirklich Schluss mit Vergnügen. Es verschlägt einem die Sprache und man zweifelt, ob man denn dies alles selber gegessen, getrunken oder sonst wie konsumiert hat, und es wäre noch Zeit, zum Purser Desk auf Deck 2 runter zu rennen, aber man denkt, dass da gewiss noch 100 andere ReklamateurInnen an ihrer Rechnung rummäkeln werden, also lässt man es und gibt sich mit dem Gedanken ab, dass man es doch wohl selber gewesen ist, der sich das alles reingeschmissen hat. Eineinhalb A4-Seiten Kreditkartenabrechnung aber klatschen einem auch die Botschaft ins Bewusstsein, dass man auf diesem Schiff, der erhabenen «Queen Mary 2», nun wirklich nichts mehr verloren hat.

Denn nun gleitet sie nicht mehr. Sie hat angelegt am Brooklyn Cruise Terminal in New York City, morgens um frühe 5h30 Ortszeit, eine Stunde früher als die Informationen die ganze Zeit lauteten. Deshalb haben komplett alle, die wach sein und die Durchfahrt unter der Verrazano-Narrows-Bridge, die Vorbeifahrt an der Liberty Statue, das Wendemanöver vor Governors Island und die Rückwärtsfahrt zum Terminal erleben wollten, bzw. mit allerlei passenden und unpässlichen Apple- und Billig-Geräten ablichten wollten, verpasst. Allein es bleibt die Silhouette von Manhattan, wo die Lichter scheints niemals ausgehen und es tatsächlich auch nicht tun, was eine wunderschönes Bild gibt, sofern man ein passendes Fotografiergerät hat, das nicht mangels Empfindlichkeit alles verwackelt aufnimmt. Das kann man dann wiederholen und wiederholen und nochmals wiederholen, mit einem Tablet wird das nichts, glaubt es doch, Leute, doch wenn ihr euch an verschmierten Bildern erfreut, dann macht doch was ihr wollt‘.

Nun aber darf der letzte Kaffee in die Kehle gekippt, der letzte Ham oder das letzte Croissant verdrückt werden, auch weisse Bohnen in brauner Sauce gibts noch am Buffet und diese grässlichen englischen Würstchen, bei denen keiner weiss was drin ist und woraus die Haut drumherum gemacht wird, es auch nicht wissen will. Mitten in das Morgenschweigen trifft dann die Nachricht, dass für die übernächste Transatlantikfahrt einer namens Peter Maffay engagiert worden sei, was nur bei den deutschen Passagieren, ca. 70 von ca. 3‘000, leidlich Freude auslöst, die dann später bei der Nachricht über Udo Jürgens‘ Hinschied wieder getrübt wird, ob sie dann aber nochmals rüberfahren, wegen Maffay oder wegen des beschwerdelosen Dahingleitens, lässt sich jetzt freilich noch nicht sagen, bzw. kann oder werde ich nicht beurteilen.

Dann gehts zum letzten Mal auf den Stateroom (Kabine), das Gepäck geholt, sofern dies der bestellte Porter nicht schon runtergebracht hat, was bei Innenkabinenpassagieren, also u.a. bei mir, sicher nicht geschieht. Dann, man hat sich den Ausschiffungsplan eingeprägt, wird Deck für Deck nach unten gerufen, evakuiert sozusagen, dann darf man raus und nicht früher, sonst gibt es ein Puff und dass dabei die oberen Decks, wo die Mehrbesseren hausten, früher aufgerufen werden, muss ja hierbei nicht ausdrücklich erwähnt werden. Rund drei Stunden dauert dieser Vorgang, plus/minus, eher plus, Schlange stehen im Korridor, dann vor den Aufzügen, dann in der Grand Lobby, dann auf der Gangway, dann vor der Passkontrolle, dann am Taxistand. Beim Haupteingang, bzw. -ausgang muss man das Magnetkärtchen abgeben, damit man als ausgeschifft vermerkt ist und nicht etwa als blinder Passagier weiterreist, und zugleich auch gecheckt wird, ob man seine Schulden, bzw. Drinks und/oder Jetons bezahlt hat.

Zu allem Übel verlangt das United States Immigration Office auch noch, dass samt und sonders alle Passagiere, auch die, die gar nicht müssen oder wollen und weiterfahren in die Karibik (und/oder nachher wieder nach Europa zurück), aussteigen und durch die Passkontrolle müssen. All diese Passagiere haben auch spätestens 48 Stunden vor der Einreise das ESTA-Formular online ausfüllen und dafür 14US$ abdrücken müssen, und all diese Leute haben auch das Immigration Form ausfüllen müssen, dies obwohl sie den Behörden ja schon durch das ESTA-Form gemeldet sind, und die, zuguterletzt, die teilweise gar nicht einreisen, denn das Wetter ist, gelinde gesagt, ziemlich «shitty», auf Amerikanisch ausgedrückt, und der Aufenthalt, bzw. die Spritztour nach Manhattan ohnehin nur etwa sechs Stunden dauern kann, weil die QM2 um 4pm schon wieder ablegt.

Nun, die USA verdient so Geld mit Leuten, die die USA gar nicht sehen wollen, aber dafür hat sie sie so ganz nebenbei auf irgendeinem Server für immer und ewig vermerkt. Diesem Kontrollirrsinn kann auch ich nicht entgehen, auch ich bin nun als «Immigrant» vermerkt, der sechs Monate in diesem freien Land bleiben darf, es aber mit Sicherheit nicht tut, denn so frei wie es tut, ist das Land mit der Freiheitsstatue im Hudson nicht. Wenigstens aber bin ich nicht Schlange gestanden. Es gibt nämlich noch den Weg des Self Help Disembarking. Dazu muss man ein besonderes Formular ausfüllen, worauf man die Anweisung erhält, sich um exakt Viertel vor Sieben (in Zahlen: 06:45 Uhr) im Queens Room (Ballsaal) auf Deck 3 zur Verfügung zu halten, Gepäck bei Fuss. Dann wird man um exakt 7am, wenn die Immigration öffnet, aus dem Schiff komplimentiert, ohne Schlangenstehen, im Gegenteil, man muss noch darauf achten, dass man nicht von hinten überrannt wird, derart pressant haben es manche Leute nach Amerika zu kommen. Und klar, jetzt geht es auch los mit der Telefoniererei, dem letzten Selfie am Hauptausgang, dem ersten SMS an die Lieben oder sonst welche: «i‘m duly arrived!»

Das war bestimmt nicht das letzte Selfie an diesem Tag, schon drei Minuten später drückt ein Zollbeamter auf den Drücker und schickt mein Konterfei inklusive zehn Fingerprints in die endlosen Tiefen irgendeines Ännessei-Servers.

Montag, 22. Dezember, ca. 8.30am, gefühlte 5 Grad Celsius (41 Grad Fahrenheit), Himmel grau, Tag grau, Chinatown grau. Was soll man an einem ersten Tag in New York City und das kurz vor Weihnachten. Rausgehen selbstverständlich, die Neugier stillen, sehen wie es so ist in dieser Weltstadt. Ob sie hier was Leckeres zum Frühstück bieten, frag ich mich, einen Espresso zum Beispiel, wär‘ doch jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich gehe durch die kalten und grauen Strassen, Bayard Street, Elizabeth Street, Mott Street, White Street, Baxter Street, Canal Street, haufenweise Streets hier und es ist schon ziemlich was los in den Streets, so für einen Montagmorgen. Chinesen schieben Schachteln über Trottoirs, Chinesen holen Getränke aus Lieferwagen, Chinesen stellen Müll an den Strassenrand. Chinesinnen rennen mit Ohrenstöpseln und Scheuklappen zur Arbeit, Chinesinnen füllen mit Handschuhen Auslagen vor ihren Läden, Chinesinnen stehen an Theken und bedienen Chinesinnen und Chinesen. Auf mich aber hat niemand gewartet.

Chinatown in New York hat etwa 666‘000 chinesischstämmige Einwohnende. Chinatown New York (es gibt auch in anderen grossen nordamerikanischen Städten Chinatowns, selbst in Honolulu auf O‘Ahu (Hawaii)) ist die grösste chinesische Siedlung ausserhalb von China. In diesem Stadtteil belegen ChinesInnen, bewohnen ChinesInnen und bewirtschaften ChinesInnen ein komplettes Quartier, deshalb heisst er ja auch Chinatown, und das bedeutet, dass hier einfach nichts anderes ist als China, sprachlich, kulinarisch, unvorweihnachtsfreudisch, und ausserdem ist ausser den Strassenschildern einfach überhaupt nichts in anderer als chinesischer Sprache angeschrieben. Das bedeutet aber auch, dass man, also ich, hier permanent Chinesen und Chinesinnen und keiner anderen Rasse begegnet und leider bedeutet es zudem, dass ich meine Idee von einem Espresso vergessen kann, denn Chinesen trinken keinen Kaffee und schon gar nicht Espresso und somit gibt es auch keine Beiz dafür, wie gesagt, auf mich hat hier niemand gewartet.

Angrenzend an das Quartier Chinatown ist «Little Italy». Wenn man das nicht weiss, sieht man es spätestens am veränderten Strassenbild in der Mulberry Street (die so heisst, weil bei deren Bau im Jahr 1755 noch Maulbeerbäume in dieser Gegend standen). Es hängt hier nämlich üppig roter und goldener Weihnachtsschmuck und -beleuchtung über den Strassen, etwas, was daneben bei den Chinesen völlig inexistent ist. Doch die etwa 9‘000 Italienischstämmigen, die hier leben, ihrer Arbeit nachgehen oder auch nicht oder Geschäfte betreiben, glänzen heute durch Inaktivität (bzw. Schlaf). Kein einziges Ristorante oder eine Trattoria hat schon offen, keine Espresso-Bar und kein Tabakladen. Also kein Espresso con un cornetto bei den Italienern und eben auch kein Kaffee mit Gipfeli bei den Chinesen. Ich entschliesse mich, etwas Gewagtes zu wagen und betrete ein chinesisches Geschäft, von dem ich anhand der Indizien im Schaufenster annehme, dass es dazu da ist, um Hungrigen frisch zubereitete Esswaren zu verkaufen. Den reich bebilderten doch verbleichten Speisekarten im Schaufenster entnehme ich, dass hier auch eine Speise angeboten wird, die ich kenne, nämlich Frühlingsrollen. Alles andere sieht nach Nudeln und/oder Undefinierbarem aus, zwar beschriftet, aber aus nachvollziehbaren Gründen für mich nicht interpretierbar. Ausserdem ist das meiste auf den Bildern Angebotene aufgrund der Verbleichung der eh schon schlechten Fotos nicht wirklich appetitanregend. Ich mag Ess-Experimente am frühen Morgen nicht und fixiere mich drum auf ebendiese Frühlingsrollen, auch deshalb, weil ich den englischen Begriff dafür kenne – «Spring Roll» (das sind keine herumspringenden Rollen imfall).

Drinnen im Geschäft herrscht reichlich Betrieb. An kleinen, unordentlich aufgereihten Tischchen essen junge chinesische Sekretärinnen undefinierbare und mit viel Sauce verkleckerte Dinge, derweil sie miteinander diskutieren oder mit der linken Hand ein Smartphone bedienen. Der Abfallkübel in der Ecke quillt vor gebrauchten Essutensilien aus Kunststoff über, so dass bereits einiger Abfall neben dem Kübel liegt. Es riecht penetrant nach Küche und Frittieröl. Ich stelle mich an die Theke und warte, bis eines der eifrig in Chinesisch (das nehme ich jedenfalls an) parlierenden Girls Zeit hat für mich. Ich deute auf ein Bild mit Frühlingsrollen hinter ihr. Die Dame spricht offenbar so wenig Englisch wie ich Chinesisch, aber die Verständigung klappt trotzdem einigermassen. Ich erhalte drei schöne, frisch frittierte Frühlingsrollen und ein Schälchen mit Sauce. Auch das Bezahlen mit der Karte klappt und ich bin einigermassen glücklich. Kaffee gibt es selbstverständlich keinen, stattdessen gelingt es mir, eine Flasche Limonade mit hellorangefarbigem und wie sich herausstellt, grauslich süssem Inhalt zu erstehen.

An dieser Stelle möchte ich einschieben, dass ich Amerika, also die USA, nicht mag (was man eventuell schon bemerkt hat), und auch die US-Amerikaner nicht, demzufolge auch New York City (NYC) und die New Yorker nicht (wie es um meine Empathie zu New Yorkerinnen steht, wird sich anlässlich dieses kurzen Aufenthaltes vielleicht noch zeigen). Klar werdet ihr, liebe Lesende, euch fragen, warum ich denn überhaupt nach Nordamerika komme und im Speziellen nach New York. Darauf antworte ich: Das ergibt sich aus den Umständen der Atlantiküberfahrt per Schiff, die ich gerade hinter mir habe (im Detail habe ich diese Reise im letzten grippedbäg-Band «Tanganjika» beschrieben – musstu dort nachlesen!). Ein Schiff, in diesem Fall die «Queen Mary 2», braucht einen Hafen, damit es die Passagiere aussteigen lassen kann, und einen solchen gibt es in New York, den «Brooklyn Cruise Port», um genau zu sein. Woanders auf dem nordamerikanischen Kontinent legt die QM2 nicht an, der nächste Halt wäre in der Karibik, was ja aber nicht mehr Nordamerika ist und viel zu weit weg. Meiner Antipathie der USA gegenüber nachzukommen und einfach weiter zu fahren, widersprach der Umstand, dass meine Grossmutter nicht sehr reich gewesen, womit nach ihrem Ableben nichts für mich übrig geblieben ist, das ich für eine zweiwöchige Kreuzfahrt hätte aufwenden können, noch dazu auf der QM2 , sauteuer das Ding imfall. Anyway, ich hätte auch weiterfahren können, um den Kontakt mit Amerika und seinen blasierten Grenzbeamten wäre ich ohnehin nicht herumgekommen, denn die Immigrationsbehörde, also die USA, besteht ja darauf, dass jeder Passagier die Einreisekontrolle durchlaufen muss, selbst wenn er oder sie gar nicht aussteigen muss oder will, weil er oder sie nachher in die Karibik weiterfährt oder vielleicht sogar nach Europa zurück, und genau solcher Mätzchen wegen ist die USA für mich antisympathisches Territorium.

Es sind die Sperenzien, um nicht zu sagen, Schikanen, die sich die Amis gegenüber NichtamerikanerInnen erlauben, sie befehlen und gängeln, schikanieren und spielen sich auf, dass man sich vorkommt wie ein Volltrottel, obwohl man ja, in meinem Fall, aus der Ersten Welt kommt und nicht aus einer Bananenrepublik. Dass man sich in irgendwelchen Datenbanken registrieren muss, bevor man überhaupt die Reise in die USA antritt, dass man gestehen muss, schon mal einen Joint geraucht zu haben und deshalb als Drogenkonsument gilt (gelten würde, sofern man die Frage mit «Yes» beantwortet, was natürlich nur Deppen tun), dass es Einreisenden nicht erlaubt ist, Obst, Fleisch, Trockensuppen, Müslistängel und Sisalmatten in die USA einzuführen, auch nicht in kleinsten Mengen. Diese Produkte könnten im Land der genmanipulierten Pflanzen, der Chlorhühner und mit Antibiotika vollgespritzten Rinder Krankheiten, die ihre Pharmafirmen noch nicht im Griff haben, einschleppen oder die Zucht von Nutztieren schädigen oder gar die der Menschen. Im Land des Hochfrequenzbörsenhandels und der Augmented Reality scheint es auch nicht möglich, dass man im Taxi ein Navigationsgerät vorfindet oder der Fahrer über ein Kreditkartenterminal verfügt, so dass man am Ende vermuten muss, dass das Taxi gar keines war, sondern einfach mal so in der Taxispur vorfuhr, und dessen Fahrer trotzdem ein Honorar verlangt, das dem der Professionellen gleichkommt, was ihn natürlich nicht daran hindert, bei der Gepäckbe- und -entladung im Wagen sitzenzubleiben.

Ich steige also mit ziemlich vielen Vorbehalten in New York ab und ich bitte euch, liebe Lesenden, mir nachzusehen, dass ich meine Berichterstattung über diese Stadt kurzhalte. Allzu viel Berichtenswertes ergibt sich ohnehin nicht, denn mein Aufenthalt währt nur drei Tage und während zweien ist es kalt und grau und am dritten regnet es.

In diesen drei Tagen nehme ich wahr:

- ein völlig vernachlässigtes U-Bahn-Netz

- nicht die Demonstration gegen die Polizeigewalt nach einem tödlichen Anschlag auf zwei (weisse) Polizisten in Brooklyn (weil es regnet, geh ich nicht hin)

- dass exponentiell mehr Offroader in Manhattan verkehren als aufgrund der Strassenverhältnisse nötig wären

- dass am Weihnachtstag im Bankenviertel kein Restaurant geöffnet hat, obwohl Millionen von (chinesischen und arabischen) Touristen herumschwärmen

- dass in Restaurants vor 11am kein Bier ausgeschenkt wird

- mich am Times Square ein Selfie schiessend (verregnet)

- 2 Italo-Restaurants von innen (Essen gut, Preise horrend)

- das Wasserfall-Monument am «Ground 0» (ohne Regen)

- die seltsame Stahlgitterkonstruktion am Ground Zero. Es wird dereinst der teuerste Bahnhof der Welt (3.85 Mia US$) werden (Architekt ist der Ibero-Schweizer Santiago Calatrava)

- dass man in einem völlig versifften Quartierrestaurant ausgesprochen günstig und schnell, aber nicht ausgesprochen gut speisen kann

- die U-Bahn-Fahrt zum John F. Kennedy International Airport, wobei ich mir ansehen muss, wie ein Vater (schwarz) von drei Buben den mittleren ebendieser permanent zusammenstaucht, weil seine Neugierde ihn nicht artig sitzend auf dem Sitzplatz hält

- dass, wenn man eine «tsa pre√»-Markierung auf dem Flugticket hat (der Vorteil eines US-Visums), man bevorzugt zum Gate gelassen wird (aber nicht ohne Gepäck- und Handinnenflächenscanning (was wird da eigentlich gescannt? THC? TNT? Chrystal Meth???))

Damit beende ich das Kapital New York. Vielleicht komme ich ein anderes Mal darauf zurück, sofern es mich unglücklicherweise wieder einmal in diese ungeliebte Stadt verschlägt.

DomRep

Auf dem Rückweg von New York nach Europa mache ich einen Abstecher in die Karibik. Erst in die Dominikanische Republik, dann nach Panama. Panama deshalb, weil mich dort (genauer in Colón auf der Atlantikseite) am Abend von Silvester der Frachter «Cap Jackson» erwartet, der mich nach Lissabon bringen wird. Die DomRep deshalb, weil dort ein alter Freund wohnt, der vor vier Jahren aus dem Nachbardorf auf die Insel ausgewandert ist.

Auf dem kleinen Flughafen Aeropuerto Internacional del Cibao (IATA: STI) von Santiago de los Caballeros (was nicht die Hauptstadt der DomRep ist, das wäre dann Santo Domingo) ist eine halbe Stunde vor Mitternacht des ersten Weihnachtstages im Jahr 2014 nicht viel los. Es scheint, als hätte die ziemlich gut besetzte Boeing 737, mit der ich aus New York gerade ankomme, das Flughafenpersonal aus der Vormitternachtsstarre geweckt. Es dauert unendlich lange, bzw. es ist bereits zweiter Weihnachtstag, als unser aller Passagiere Gepäck auf dem Förderband erscheint. Nicht lange aber hat es gedauert, dass man uns zehn US-Dollar für einen Zettel abgeknöpft hat, der eine fortlaufende Nummer enthält und das Eintrittsticket für die Insel ist. Es ist eine Kurtaxe sozusagen, wie man mich später aufklärt, das Eintrittsticket in die Republik. Natürlich finde ich es gut, wenn sich ein armer Staat an den Touristen bereichert – sofern das Geld in die richtigen Kassen kommt. Doch ein wenig aufdringlich ist dieser Akt schon, erfolgt er doch noch vor der Pass- und Zollkontrolle, also noch bevor man formell überhaupt im Land ist. Draussen wartet mein Freund Kuno, drinnen warte ich auf mein Gepäck. Es ist angenehm warm, sehr warm sogar, würde ich meinen, mindestens 15 Grad wärmer als noch heute Mittag in New York, wo es ja eigentlich Winter war. Hier ist Sommer, wenn auch eigentlich ja auch Winter.

Was Kuno mir von der Insel zuallererst zeigt, ist – auf meinen Wunsch – ein Restaurant. Nach zehn Minuten Fahrt lenkt er seinen Toyota Offroader von der Autopista Duarte runter und hält vor einer Raststätte. Kuno eröffnet mir, dass hier einen Haufen Gangster herumhocken, die es nur darauf abgesehen haben, spätnachts auf dem Highway Touristen zu überfallen, ich, also wir, müssten halt ein bitzli aufpassen. Na toll, denke ich, aber ich habe ja ihn, der kennt hier alle, so hoffe ich doch, oder vielleicht fast alle, oder vielleicht gar niemanden, ausser den Beizer. Die Beiz ist eigentlich gar keine so richtige Beiz, viel mehr eine mit Wellblech überdachte Plattform aus Beton. Es gibt nur eine Rückwand, sonst ist alles offen, anscheinend ist hier immer jemand da und der Laden darum gar nie zu. Auf der Vorderseite brennen ein paar Platzlampen, damit man die Hütte von der Strasse aus sieht, auch drin, also unter dem Dach ist es recht hell, keine Gangsterschummrigkeit, ich fühle mich sicher.

Ich bestelle Bier für mich und lasse mir vom warmen Buffet einen Teller voll von etwas schöpfen, das aussieht wie Schweinsfüsschenragout. Bei uns in der Ostschweiz würde man «Voressen» dazu sagen, halt ohne richtige Fleischstücke, nur mit Rondellen von Schweinefüssen bzw. Schweinshaxen oder -häxchen, die offensichtlich von dünnen Schweineunterschenkeln stammen oder vielleicht sind die Schweine hier kleiner als unsere wandelnden Fettatombomben. Kuno bestellt für sich ebenfalls Bier und für seinen Sohn Spaniel (16) ein Coka Cola («una coka»). Hier spricht man Spanisch, was Kuno mittlerweile ganz gut beherrscht, lebt er doch, wie erwähnt, schon vier Jahre hier. Für mich aber als Fastnullspanischsprechender ist «cerveza» so ziemlich der einzige Ausdruck, wenn auch ein sehr wichtiger, dessen Bedeutung mir vollumfänglich bewusst und geläufig ist. Ausserdem weiss ich auch beim Begriff «tapa» ziemlich genau, was gemeint ist. Ich lasse mir also, hier und jetzt um ein Uhr in der Nacht am zweiten Weihnachtsfeiertag in einer namenlosen Raststätte an einem düsteren Highway in der Dominikanischen Republik, Kolumbus zweitgesichtetem Stück Land des vermeintlichen Indien (Kolumbus entdeckte zuerst die Bahamas, das war zwei Monate zuvor, was heute als eigentliches Entdeckungsdatum von «America» gilt), das er vor lauter Freude «la isla española» (nicht «Hispaniola», dieser Name wurde der Insel von England angehängt und bedeutet eigentlich eine Veräppelung von «Kleinspanien») nannte, dabei hiess die Insel vor dem 5. Dezember 1492 in der Sprache der Vorherdagewesenen, der Einheimischen, «Kiskeya» – wunderbares Land, erst mal den Magen füllen.

Kunos wunderbare Finca in diesem wunderbaren Land steht in einem Kaff namens Arroyo Hondo im Hinterland von La Vega, der nächsten Stadt südlich von Santiago de los Caballeros (wobei mir während des ganzen Aufenthalts nicht klar wurde, ob mit Arroyo Hondo das Dorf oder die recht lange, von vereinzelten Häusern (Fincas) gesäumte Strasse, gemeint oder beides vielleicht dasselbe ist). Nachdem die Minischweinsfüsschen und das Cerveza (1 Liter) den Weg in meinen Magen gefunden haben, fährt Kuno auf einer mehr oder minder asphaltierten Strasse weiter, biegt urplötzlich ab und sucht sich im Licht der Scheinwerfer des Land Cruiser den Weg zu seiner Finca. Natürlich kennt er die Strasse und damit auch sämtliche Schlaglöcher. Dennoch gleicht die zehnminütige Fahrt auf der Dorfstrasse – Holperpiste? Trampelpfad? Bachbett? – einem Ritt auf einem Kamel mit einem Hüftfehler hinten rechts. Endlich sind wir da, und das Empfangskomitee, bestehend aus Gattin und Schwägerin, empfängt mich. Angesichts der fortgeschrittenen Stunde (was für DominikanerInnen eigentlich kein Problem ist, ist es doch zu dieser Stunde erträglicher zu leben als in der Tageshitze) wird mir nach kurzer Willkommenszeremonie das Gästezimmer zugeteilt und ich mir selbst überlassen. Einen Hinweis auf die allenfalls bellenden Hunde des Nachbarn und den todsicher am frühen Morgen krähenden Hahn desselben Nachbarn gibt mir Kuno nicht. Wobei ich ihm hierbei keine Absicht unterstelle, er wird sich an das Problem längst gewöhnt haben.

Am nächsten Tag, bzw. noch am selben Tag, Freitag, an dem ich wegen des Hahns sehr früh wach werde, bzw. wegen der Hunde und der sehr späten Ankunft kurz bis gar nicht geschlafen habe, ist der 26. Dezember, der sogenannte «Stephanstag» (warum auch immer) und Sommer. Unmittelbar nach einem schwarzen und gezuckerten Frühstückskaffee teste ich den Pool hinter dem Haus. Nach dieser (für mich) ziemlich unnatürlichen Tätigkeit wasche ich mir mit kaltem Wasser (da kein warmes vorhanden, bzw. die Warmwasseraufbereitung kaputt ist (was niemanden zu stören scheint, bzw. von niemandem vermisst wird, und Kuno trotz seines früheren Berufs als Heizungsingenieur mit der Reparatur überfordert scheint (immerhin scheint aber eine Warmwasseraufbereitung vorhanden zu sein))) meine Haare. Nachdem ich meine Missbilligung der unzureichenden Wasseraufbereitung beim Hausherr deponiert habe, äussere ich meinen Wunsch nach innerer Kühlung mittels Getränk. Das Bier sei grad aus, meint Kuno, und weil es die momentane Situation im Haushalt zulässt und der Hausherr und sein Gast den übrigen BewohnerInnen eher im Weg stehen als nützen, beschliessen wir, ein Restaurant aufzusuchen. Ausserdem bräuchte ich eine leichte Fussbekleidung, sage ich zu Kuno, eine solche hätte ich nicht eingepackt, weil dafür kein Bedürfnis bestand auf der Queen bzw. ich es als voll daneben empfinde, auf einem Luxusschiff mit Sandalen herum zu latschen. Hier aber würde ein Paar sogenannter Zehenteiler sehr wertvolle Dienste leisten, um stinkende Füsse zu vermeiden, meine ich, denn es ist heiss.

Und so gehen wir zu Fuss (!) ein paar hundert Meter den Arroyo Hondo entlang Richtung Osten. Auf dem kurzen Trip erzählt Kuno die Geschichte seiner Niederlassung hier auf dieser Insel im Herzen der Karibik. Nachdem die Umstände seines übermässigen Alkoholkonsums zur einvernehmlichen aber unfreiwilligen Kündigung seines sehr gut dotierten Jobs als Verkaufsingenieur in der Schweiz geführt haben, liess er sich sein Freizügigkeitsguthaben von der Pensionskasse auszahlen und übersiedelte mit 60 Jahren und seiner ziemlich sehr viel jüngeren Frau und dem einzigen Sohn in die DomRep, was ihm leicht und seiner Frau, da von hier, noch leichter fiel. Fortan genoss Kuno sein Leben auf der Finca, die er schon bei früheren Besuchen ins Visier nahm und sich kurz nach seiner Niederlassung mittels seines verflüssigten Pensionskapitals reinzog. Mit dem Geld, das dabei übrig blieb (sehr viel, da Häuser in der Karibik sehr günstig sind, bezogen auf europäische Verhältnisse), gedachte er sein restliches Leben zu verbringen. Ausserdem warf die der Finca angeschlossene Kochbananenplantage, bzw. die Verträge mit den Abnehmern, zusätzlich etwas Geld ab, womit sich Kuno auch ausserordentliche, in dieser Weltregion nicht übliche, Wünsche erfüllen konnte.

So baute er bei der Renovation und Erweiterung der Finca von Anfang an auf eine eigene Wasserversorgung, obwohl ein öffentliches, mehr oder minder funktionierendes Wasserleitungsnetz vorhanden war. Er bestellte die einzige Grundbohrmaschine auf der Insel auf sein Grundstück und liess in den Grund bohren. Drei Wochen lang. Drei Wochen lang lachten die Nachbarn über seine Idee und schon begann auch er am Erfolg zu zweifeln, als die Bohrmaschine am 21. Tag endlich auf Grundwasser stiess. Der Rest war für den Ingenieur ein Klacks. Eine Pumpe, ein Filter, ein Tank und ein gasbetriebener Boiler. Seither kann Kuno als Einziger weit und breit auf eine sichere Wasserversorgung zählen. Das einzige Problem dabei ist, dass die sichere Elektrizitätsversorgung nicht selbstverständlich ist hierzulande. Also liess der clevere Auswanderer den Reservetank auf das Dach der Finca installieren, womit er und seine Familie nun auch in stromlosen Zeiten über Wasser verfügen. Und der Pool immer schön gefüllt ist.

An der nächsten Strassenkreuzung, bzw. Zusammentreffen von zwei ehemals asphaltierten, jetzt ausgefahrenen, ausgespülten, ausgetretenen, verwüsteten Schlaglochpisten, steht ein aus Wellblech und Holzlatten zusammengebastelter Schuppen, der ein Kiosk ist oder sein sollte oder ein Laden oder ähnliches. Kuno fragt nach Bier, welches vorhanden ist, aber nur in 1-Liter-Flaschen, dafür eiskalt. Ich lasse Kuno nach dem Preis der aus Lederteilen handgefertigten Zehenteiler, von denen vorne am Vordach etwa ein Dutzend hängen, fragen. Für alles zusammen möchte der Kioskbetreiber eine Summe, die in etwa dem Gegenwert von knapp 4 Franken entspricht (Preis in Peso durch 2 mal 100). Ich stelle fest, dass ich noch kein einheimisches Geld besitze, da ich noch keines gewechselt, bzw. aus einem Automaten gezogen habe. Ich biete dem Händler 5 US$ an, wobei mich Kuno in der Verhandlung, was das Sprachliche betrifft, unterstützt, worauf der Händler relativ freudig einwilligt und ich meine für meine weitere Reise unnützen Dollars (so glaube ich wenigstens) bis auf drei los bin.

Das Bier ist sehr kalt, wie gesagt, und während wir beide auf leeren Getränkekisten im Schatten des Schuppens am Strassenrand sitzen, erzählt Kuno, den ich aus alten Zeiten etwas kenne, aber nicht aus den jüngeren, insbesondere was sein Leben hier in der DomRep betrifft, von seinem Leben hier in der DomRep. Dass er einmal auswandern werde, war ihm schon länger klar. Eigentlich aber sollte das im Rahmen seiner Pensionierung geschehen, wenn er die volle Summe seines Pensionsguthabens abrufen hätte können. Nun aber sei es etwas anders gelaufen, was seine Frau sehr begrüsst habe, da sie doch stets etwas an Heimweh litt und ausserdem eine sehr grosse Familie mit etlichen Schwestern hat, von denen die meisten, ein, zwei oder drei Kinder hätten und aufgrund von Scheidung, Trennung oder sonst wie komplizierten Umständen alleinerziehend seien. Wobei anzufügen ist, meint Kuno, dass dominikanische Männer zwar bei der Zeugung von Kindern ziemlich eifrig an die Sache gingen, den selben Eifer bei der Bezahlung der Alimente nach Scheidung, Trennung oder abgehauen jedoch vermissen liessen. Und so hängen an Kunos Tropf nun etliche FamilienmitgliederInnen mit etlichen Kindern, die oft und eifrig im Haus aus- und eingehen und am Esstisch sitzen, was ich unschwer während meines Aufenthalts feststellen kann, denn eigentlich so richtig allein sitze ich mit Kuno, seiner Frau und Sohn Spaniel während meiner vier Tage nie am Tisch.

Doch Kuno ist, so scheints, ein Mann der Familie, einer, der gerne Menschen um sich hat und/oder im Mittelpunkt steht, seis als Schulter zum Anlehnen, als Familienoberhaupt, als Gast- und/oder Geldgeber. Auch hat diese Rolle diverse Vorteile, es ist nämlich immer jemand da, der (die) kocht und putzt (und mein Bett macht), auch wenn seine Frau ausser Haus ist und sich um die weitverzweigte Familie kümmert. Nun ist Kuno aber etwas unvorhergesehen in finanzielle Schwierigkeiten gestrauchelt. Vor zwei Jahren nämlich sei ihm der Magen durchgebrochen, worauf er notfallmässig ein Spital aufsuchen musste, um die Sache wieder zu richten. Im Glauben, privat krankenversichert zu sein, liess er die Operation in einem Privatspital durchführen. Doch die Krankenversicherung, die er bei der Niederlassung auf der Insel abgeschlossen hatte, wollte die horrenden Kosten nicht übernehmen mit dem Argument, dass er noch zu wenig lange Mitglied der Kasse sei. Diesen Schuss vor den Bug schluckte Kuno, auch im Glauben, dass mit dem alkoholgeschädigten Gedärme nun alles ok sei. Doch es war nicht, die Privatärzte hatten gepfuscht (und/oder Kuno hatte weiter tief ins Glas geschaut), und so musste der gute Mann in den besten Frührentnerjahren nochmals unters Messer. Diesmal jedoch wählte er ein öffentliches Spital, wo die Sache zu seiner vorläufigen Zufriedenheit ausgeführt und von der Krankenkasse bezahlt wurde.

Aber wie das so ist, aller schlechten Dinge sind drei, Kuno musste nach einem weiteren Durch- und Zusammenbruch noch mal unters Messer. Nochmals ein langer Spitalaufenthalt und nochmals Selbstbehalt. Die Kostenfolgen führten zu einem Liquiditätsengpass, und zwar nicht weil Kuno kein Geld mehr hatte, sondern weil er kein frei verfügbares Geld mehr hatte. Er hatte nämlich den nach dem Hauskauf übrig gebliebenen Teil seines Pensionsguthabens in Festgeld angelegt, was ihm eine einträgliche Verzinsung von über 10 Prozent (in Peso) eintrug. Aber diese Erträge reichten nun nicht mehr für die Schuldentilgung sowie das tägliche Leben und die vielen Verwandten seiner Frau und kamen ausserdem erst Ende Jahr aufs Konto. Also schickte Kuno seine Gattin in die Schweiz, wo sie ein paar Monate lang tat, was sie früher schon immer tat, nämlich den Job als Barmaid, worin sie sehr gut war (weil sie relativ gut aussah und sich relativ gut in der Sprache der Barbesucher verständigen konnte) und demzufolge gut verdiente, steuerfrei natürlich. Nun blicke er wieder durch, sagt Kuno, finanziell und medizinisch-physiologisch, das Konto sei gut ausbalanciert und der Magen auch, wenn auch nur noch zu einem Drittel des Ursprungsvolumens vorhanden. Und auch wenn der Magen seit Neuestem etwas kleiner ist, ist doch immer noch Platz für ein, zwei Flaschen Bier, zumindest ausserhalb seines Heims, wo die fürsorgende und an seiner Gesundheit äusserst interessierte Gattin ausser Sicht- und Zurechtweisungsweite ist.

Hahnenkampf

Samstag. Kuno muss sich im Auftrag der Gattin beim Metzger ein Kaninchen besorgen. Dafür nimmt man hierzulande den Land Cruiser, weil dominikanische Dörfer ziemlich weitläufig sein können. Natürlich gehe, also fahre, ich da mit, neugierig wie ich bin. Auf dem Rückweg kommen wir bei einer Häusergruppe vorbei, wo ziemlich viele Männer herumstehen. Es ist Wochenende und somit arbeitsfrei, darum denke ich mir nichts dabei. Doch Kuno stellt den Toyota an den Strassenrand und meint, dass wir uns anschauen sollten, was hier vor sich geht. Zwischen den Häusern steht ein etwa zehn Meter hoher und runder Turm aus Holzlatten, eingezäunt mit einem Maschendrahtgitter. Eine Art ziemlich grosser Vogelkäfig. Darin und drumherum stehen und sitzen Männer, zum grössten Teil erregt diskutierend und zum kleineren Teil uns musternd. Wir drängen uns in den Käfig, der eine kleine Arena in sich birgt, die recht gut besetzt ist. In der Mitte der Arena hacken grad zwei Hähne aufeinander ein. Die Männer schreien, halten Geldscheine in die Höhe. Drei Minuten geht der Kampf, dann ist ein Hahn hin oder wenigstens fast. Es kehrt etwas Ruhe ein im Rund, Peso-Scheine wechseln die Besitzer. Dann sind die nächsten zwei dran. Der halb tote Hahn wird ausserhalb des Käfigs ganz totgemacht und in eine Kiste geworfen.

Natürlich sei der Hahnenkampf verboten, sagt Kuno, doch das scheint hier niemanden zu kümmern. Irgendwas muss dem Mann ja noch Spass machen an freien Samstag, wenn das Leben sonst doch schon so öde ist. In der Finca gibt es zum Mittagessen drei Stunden später ein gegartes Kaninchen in Rotweinsauce und Reis sowie Rotwein. Das Tierchen ist bestimmt nicht im Kampf umgekommen, sondern von seinem Metzger erschlagen worden.

Blogpost: Estadio De Béisbol Bartolo Colón

Posted by michl on 27/01/15 on http://www.grippedbag.ch

In den Cordillera septentrional, den nördlichsten Kordilleren der Dominikanischen Republik, fliessen fast alle Flüsse nach Norden ins Meer. In einem der Täler, die das Wasser in den Berg gefressen hat, liegt das Städtchen Altamira. Eine halbe Stunde Autofahrt sind es nach Norden zur Stadt Puerto Plata, ebenso lange dauert die Fahrt nach Santiago de los Caballeros im Süden. Die Strasse No. 5, die beide Städte verbindet, führt wenige Kilometer südlich von Altamira durch den einzigen Tunnel der Dominikanischen Republik. Er ist nur ein Kilometer lang, ist aber ein derart monströses Ereignis, dass sich das Restaurant am Südportal den Namen «Tunel» gegeben hat.

Fährt man durch ebendiesen Tunnel nordwärts, erblickt man schon kurz nachdem man wieder ans Tageslicht fährt, auf der linken Talseite ein ziemlich verloren dastehendes Stadion. Das «Estadio de Bartolo Colón» wurde ausschliesslich zum Zwecke des Baseballspiels gebaut. Weit weg von den Zentren der Republik, wo Baseball gespielt wird und wo das dazu nötige Publikum vorhanden ist. Baseball ist in der DomRep der meistgespielte Mannschaftssport. Nicht Fussball, schon gar nicht Eishockey, nein Baseball. Die «Liga Dominicana de Béisbol Invernal» wurde 1951 gegründet und kennt sechs regelmässig teilnehmende Mannschaften. Gerade (am 25. Januar) wurde die Spielzeit 2014/15 abgeschlossen, wobei die «Gigantes del Cibao» aus San Francisco de Macorís (Region Cibao, 245‘000 Einwohner) zum ersten Mal seit ihrer Gründung 1996 Landesmeister wurden.

Bartolo Colón, der Namensgeber des Stadions auf der grünen Wiese der septentrionalen Kordilleren, ist Baseballspieler und er hat es zu etwelcher Berühmtheit gebracht. Er emigrierte mit 20 Jahren als freier Spieler in die USA und erhielt 1997 von den «Cleveland Indians» seinen ersten Profivertrag. Seine Karriere mit etwelchen Wechseln zu anderen Profiteams der American League brachte ihm etwelche Millionen ein. Und noch immer spielt er: Heute, mit 41 Jahren, als «Starting Pitcher» (spieleröffnender Werfer) bei den New York Mets (Rückennummer 40). 2012 musste er jedoch für 50 Spiele aussetzen, weil ihm die Einnahme von künstlichem Testosteron nachgewiesen wurde. Der 20-Mio$-Vertrag mit den New Yorker Baseballern (für 2 Jahre) dürfte ihn über die Pause hinweggetröstet haben.

Bartolo Colón wurde in Altamira geboren. In einem ärmlichen Haushalt ohne Wasser und Strom. Man sagt, dass er schon als Bub vom Baseballspiel angefressen gewesen sei und jede Gelegenheit genutzt habe, mit Burschen seines Alters das Werfen und Fangen zu trainieren, wobei statt Bällen und Handschuhen Holzstücke und Milchkartons verwendet worden seien. Und dann sei der jugendliche Bartolo zu einem Riesen herangewachsen (1.90 m, 130 kg), der Kokosnüsse bar durch Rütteln am Baum herunterholte.

Der Riese, der seit gut 20 Jahren in Nordamerika sein Geld verdient, hat sein Heimatdorf nicht vergessen. Als erstes baute er oberhalb Altamira eine prächtige Villa. Dann spendete er einige Millionen zum Bau des Stadions gleich auf der gegenüberliegenden Strassenseite, das nachvollziehbarerweise den Namen des Spenders erhielt. Doch wie das so ist, der Prophet ist eben keiner im eigenen Land, stattdessen schickt man ihm eine zünftige Steuerrechnung. Colón hat das dermassen auf die Palme gebracht, dass er seinen Zweitwohnsitz in Altamira wieder aufgehoben hat und in seinen Drittwohnsitz nach Santiago gezogen ist. Nun steht die Villa am Nordportal des einzigen dominikanischen Tunnels leer und das Stadion fast ebenso verlassen in den grünen Bergen, von denen einst Kolumbus geschwärmt hat: «¡Alta mira!» («Schau diese Höhen!»). Oder so ähnlich.

Der Johann-Hölzel-Rank

Es gibt im internationalen Verkehrsnetz Abschnitte, seien es Strassen, Schienen, Luft- oder Wasserwege, denen der Volksmund aufgrund ihrer bemerkenswerten Lage oder Ausprägung, ihrer Benutzung oder eines oder mehrerer Geschehnisse auf, an, unter oder neben ihm einen Namen gegeben hat. Man denke an das «Bermuda Dreieck», den «Bab el Mandab» («Tor der Tränen»; zwischen Djibouti und Jemen) oder diverse «Teufelsschluchten» in allen Ausprägungen. Nur Insidern dürfte der «Bürerstich» (zwischen Oberbüren und Gossau/CH), die «Panzerstraße» (zwischen Stadtallendorf und Neustadt/D) oder das «Österreicher Loch» (Abschnitt der Ski-Abfahrtsstrecke am Lauberhorn/CH) geläufig sein. In vielen Fällen lässt sich die Bezeichnung irgendwie herleiten, in anderen Fällen nicht (was geschah am/im Bab el Mandab, was ist am Roten Meer rot opder am Schwarzen schwarz?).

Es gibt aber auch Orte, die keine besondere Bezeichnung erhalten haben, obwohl mehr oder weniger Bewegendes an dieser Stelle geschehen ist. So ein Ort ist der Strassenabschnitt auf der Strasse Nr. 5 (19°43’14.7“N 70°37’01.9“W) zwischen Puerto Plata und Montellano (Dominikanische Republik). Warum der Punkt nicht mit der Bezeichnung «Johann-Hölzel-Rank» bezeichnet wird, ist seltsam, liegt vielleicht aber auch daran, dass an dieser Stelle ein Mensch zu Tode gekommen ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass dieser Mensch ein Ausländer und die Bedeutung ebendieses den Inländern schlicht unbekannt war. Johann «Hans» Hölzel war in dieser Region der DomRep nur als reicher, festfreudiger und drogenkonsumierender Europäer ein Begriff — wenn überhaupt.

Johann Hölzel (19. Februar 1957 — 6. Februar 1998) aber war im Deutsch sprechenden Europa als «Falco» jedem Kind bekannt. «Der Kommissar» ist von ihm oder «Rock me Amadeus». Später «Mutter der Mann mit dem Koks ist da», «Jeanny» und posthum «Out of the Dark». Alles in allem verkaufte Falco mehrere Dutzend Millionen seiner Alben und Singles. Er war in ganz Europa recht berühmt, launisch, drogenabhängig und von kommerziellen Rückschlägen gezeichnet («Junge Römer»). 1996, 14 Jahre nach seinem Durchbruch mit dem «Kommissar», hatte Falco genug vom österreichischen Winter (und den aufsässigen Medien) und zog mit seiner Mutter nach Puerto Plata in die Dominikanische Republik. Er genoss das Leben und arbeitete ungestört an seinem letzten Album, das «Egoisten» heissen sollte, dann aber «Out of the Dark» genannt wurde.

Am 6. Februar 1998 fuhr Johann Hölzel alias Falco bei helllichtem Tag mit seinem Mitsubishi-SUV vom Parkplatz der «Turist Disco» in die besagte Strasse No. 5 und rammte in der Folge in einen Linienbus. Bzw. der Linienbus fuhr ungebremst in seinen Mitsubishi Pajero und tötete den Österreicher sofort. Bei der Obduktion wurden bei Falco 1,5 ‰ Alkohol im Blut und grosse Mengen an Kokain sowie Tetrahydrocannabinol nachgewiesen. Nach der Freigabe des Leichnams wurde er nach Österreich überführt und auf dem Wiener Zentralfriedhof im Beisein von 4’000 Fans beigesetzt. Seine Mutter Maria führte dann einen langwierigen Prozess gegen den Busfahrer, wobei dieser einige Zeit ins Gefängnis gesteckt wurde, obwohl er unschuldig war. Eine Geschwindigkeitsübertretung, die ihm die alleinige Schuld aufgebürdet hätte, konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Mutter Maria blieb bis zu ihrem Tod im März 2014 in Puerto Plata. Der Ort von Falco’s Tod ist weiterhin eine unbenannte, nicht weiter Aufsehen erregende und nicht mehr als Unfallort in Erscheinung getretene Stelle im Strassennetz der Dominikanischen Republik. Die «Turist Disco» gibt es nicht mehr, das Gebäude wird als Wohnhaus benutzt, wobei ich nicht erkennen kann, ob legal oder illegal.

„Die Realität ist eine Halluzination, welche durch die Abwesenheit von Alkohol entsteht.“

(Johann Hölzel alias Falco, selig)

Pez cotorra

Sonntag. Hölzel her, Colón hin, es muss was zu essen her. Kuno will mir die beste aller Fischbeizen auf der Insel vorführen. Fisch ist in der Karibik ein Grundnahrungsmittel, sagt er und fährt mit mir und Sohn Spaniel in den Norden der Insel. Das Ziel ist ein Ort am Meer westlich von Puerto Plata. Maimón sei berühmt für seine Fischrestaurants, und das berühmteste und beste sei das «Parada Jhoan», sagt Kuno und lenkt den Toyota von der Strasse weg auf einen Parkplatz. Gleich beim Eingang zum Restaurant kann man sich an einer Theke die Fische aussuchen, die man zu verspeisen gedenkt. Die sind zwar tot, doch nicht mit klaren Augen glänzend nett auf Eis drapiert, sondern liegen aufgeschlitzt und eingeschnitten in grossen Schalen bereit und bereits mit einer grüngrauen, mehligschleimigen Gewürzmischung eingerieben zu 300 Pesos das Kilo (5.60 Fr.). Kein schöner Anblick, sehen aus als hätte man sie gerade eben bei Ebbe aus dem Schlamm des Ostfriesischen Wattenmeers gezogen. Ich suche mir einen aus, ohne auf sein Aussehen zu achten, sondern nur auf seine Grösse. Dann werden unsere gewählten Fische von einem Bediensteten mit bis zu den Ellbogen grauverschmierten Armen auf eine Waage gelegt und ein weiterer Bediensteter notiert sich (mit sauberen Händen) Gewicht und Gast.

Nach der Wahl nehmen wir drin im Restaurant, das heisst, draussen auf der Terrasse Platz. Wir bestellen Salat und Frites zur Beilage sowie Bier. Mich nimmt es wunder, also gehe ich wieder raus, um zu sehen, wie es meinem Fisch ergeht. Hinter der Theke beim Eingang und ebenso im Freien befindet sich das brandheisse Abteil der Restaurantküche. Vorne werden Fische von flinken jungen Burschen mit dem genannten grüngraumehligschmierigen Pulver eingerieben. Abgetrennt durch eine Mauer brennt unter einem langen Rost ein offenes Feuer. Auf dem Rost stehen mehrere Kessel, in denen Öl kocht. In einen solchen Kessel verschwindet nun mein Fisch und mit ihm viele andere Fische. In den Kesseln daneben brutzelt und brodelt es, auch die Kartoffelschnitze werden hier frittiert. Nur wenige Minuten bleiben die Fische im Öl, dann werden sie von schwitzenden Männern mit selbst gebastelten Sieben wieder rausgeholt. Ob dann jeder Fisch seinen richtigen Besteller findet, wage ich zu bezweifeln, macht aber nichts, sind ja alle in etwa gleich gross.

«Pez cotorra» heisst der Fisch, Papageienfisch (scarus taeniopterus) würden wir ihn in Europa nennen, gäbe es ihn dort. «Tenemos pez cotorra» steht auf vielen Werbeschildern an der Hauptstrasse in Maimón, und keinen Touristen stört dabei, dass «Pez» eigentlich der falsche Begriff für den gebratenen Fisch ist. «Pez» heisst der Fisch, solange er im Wasser ist, also lebend. Ist er gefangen und tot, heisst er «pescado». Wird er dann nach der Art der Köche in Maimón zubereitet, heisst er «Pescado Maimón» oder eben «Pez Maimón». Erfunden wurde der Pez Maimón vom Wirt Alfonso Ventura. Seit je wird Fisch in Maimón und an der ganzen Nordküste, vermutlich auf der ganzen Insel, als ganzer Fisch im Öl frittiert. Ventura war das nicht genug, er wollte dem «pescado frito» eine ganz besondere Note geben. Deshalb tüftelte er etliche Zeit mit einer Gewürzmarinade, mit der er den Fisch vor dem Frittieren einrieb. Irgendwann hatte der Pulvermischer in seinem stillen Küchlein die richtigen Ingredienzen und deren Mischverhältnis für die Marinade gefunden. Die Richtigkeit bestätigte sich im zunehmenden Erfolg, den Ventura mit seiner Fischbeiz «Parada Jhoan» einfuhr.

Innert weniger Jahre wuchsen seine Beiz, sein Parkplatz und sein Bankkonto. Erst waren es Einheimische, die den besonders schmackigen pez cotorra essen wollten, doch immer mehr kamen auch Touristen aus den Hotelanlagen an der Küste ins kleine Dörfchen westlich von Puerto Plata. Erfolg bringt nicht nur Neider, sondern auch Nachahmer, und so stand schon bald eine zweite Fischbeiz an der Hauptstrasse in Maimón, eine dritte, eine vierte und mittlerweile sind es an die zwei oder drei Dutzend. Noch viele, viele mehr sind es im ganzen Land, weil der Ruf des fabelhaften Fischs à la Alfonso Ventura die ganze Insel überrannt hat. In primitiven Strassenküchen und Marktständen an den Ausfallachsen der Dörfer und Städte wird der Pescado Maimón auch über die Gasse verkauft, immer als ganzer, frittierter Fisch mit oder ohne patatas fritas, Salat und Ketchup. Damit die vorbeizischenden Dominikaner und Touristen auch gleich erkennen, um was es geht, steht an den Marktständen und «restorán» einfach nur «pez maimón».

Erfinder Ventura kann stolz sein auf seine Marinade. Er hat das Rezept der Gewürzpulverschmiere bis heute geheimgehalten, aber trotzdem die vielen Nachahmer nicht verhindern können. Nur, das Parada Jhoan ist auch voll, wenn es mitten unter der Woche ist und die anderen Wirte vor heissen, aber leeren Frittiertöpfen stehen. Sagt Kuno. An Wochenenden müsse die Polizei den Verkehr auf der Hauptstrasse regeln, weil so viele Leute bei Ventura den sagenhaften Pez Maimón essen wollen. Und noch immer gibt die karibische See viele gut genährte Fische für seine Frittierkessel her, und viele Fischer haben dadurch Arbeit und viele Touristen sind zufrieden und reiben sich die Bäuche.

Derweil raucht es draussen weiter und stinkt es nach verbranntem Öl, der sandige Boden schluckt Übergelaufenes und ist im Laufe der Jahre schwarz geworden. Den Männern an den Kesseln rinnt der Schweiss ins russgeschwärzte Gesicht. Eine Höllensiederei, nicht grundlos im Freien platziert, man spart sich die aufwendige Abluftventilation. Der Lebensmittelinspektor ist weit weg und der eine oder andere Angestellte wird sich in einigen Jahren über seinen Bronchienkrebs wundern. Never mind, denke ich, setze mich an unseren Tisch, verdrücke den wunderbaren Fisch mit viel Bier und scharfem Ketchup, freue mich am Sommer im karibischen Winter und hoffe, dass der Pez Maimón gut durchgebacken wurde und sämtliche Bakterien und Viren und sonstige Würmer tot frittiert worden sind.

Blogpost: Ciguatera

Posted by michl on 26/12/14 on http://www.grippedbag.ch

Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall (sog. Gastrointestinale Symptomatik) nach 8-10 Stunden, dann Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, starkes Schwitzen, Juckreiz, Sehstörungen, weitgestellte Pupillen und Schlaflosigkeit. Was nach einer Lebensmittelvergiftung tönt, ist (fast) eine. Gründe dafür sind die üblichen Verdächtigen, darunter Fisch. Ein überlagerter Fisch hat schon manchem Zeitgenossen Bauchschmerzen verursacht (auch mir). Doch nach einem halben Tag meldet sich Phase 2, (sog. Neurologische Symptomatik): Hautausschläge, Taubheitsgefühl in Lippen- und Mundschleimhaut, später auch auf die Extremitäten übergreifend, charakteristische Umkehr des Kalt-Warm-Empfindens im Bereich der Hände und Füße (Sinnesumkehr), Muskel-, Gelenk-, Kopf- und Zahnschmerzen, Frösteln und Schwitzen. Alkohol verschlimmert die Symptome.

Tönt schrecklich, ist es auch. Aber nur in 1 bis 7 Prozent der Fälle tödlich (bei Menschen). Die Rede ist von «Ciguatera», der am häufigsten auftretenden Fischvergiftung. Ciguatera tritt bei rund 400 Fischarten in den Meeren in einem Band zwischen dem 35. nördlichen und 35. südlichen Breitengrad auf, also in tropischen Meeresgebieten. Störungen des ufernahen Ökosystems durch Stürme und dergl. fördern das Aufkommen der Vergiftung. Die Gifte «Ciguatoxin» sowie «Maitotoxin» sind Nervengifte und stören den chemischen Haushalt an den Synapsen (der Menschen, nicht der Fische). Sie werden von Einzellern (Geisseltierchen, sog. «Dinoflagellaten», Gambierdiscus toxicus), die im Tang von Korallenriffen leben, erzeugt und weitergegeben. Der Tang wird zunächst von pflanzenfressenden Fischen gefressen, diese wiederum geraten früher oder später (im Sinne der marinen Nahrungskette) in den Rachen von Raubfischen. Weil es auf hoher See keinen Tang gibt, sind Hochseefischpopulationen weniger betroffen.

Am Ende der Kette stehen, bzw. schwimmen Barracudas, Muränen und Zackenbarsche. Muränen isst zwar fast niemand, Barracudas und Barsche aber sind leckere Speisefische, man denke da an die beliebten Snapper (Lutjanus campechanus und Lutjanus purpureus). Fische, wie erwähnt, sprechen auf das Gift nicht an («Fischvergiftung» bedeutet, dass sich der Mensch vergiftet, da das Gift bei ihm wirkt, der Fisch trägt zwar das Gift in sich, bekommt aber kein Bauchweh). Es reichert sich mit jedem gefressenen, toxinhaltigen Pflanzenfresser im Körper der kettenletzten Raubfische an und übersteht Gefrier- und selbst heisseste Kochprozesse. Deshalb muss es nicht immer ein «schlechter» Fisch sein, der, würde man die gute Nase gebrauchen, gar nicht erst in die Pfanne kommen sollte. Sondern es kann der schönste und frischeste Rote Schnapper sein, der mehr oder mindere Bauch- bis Muskelschmerzen verursacht. Und das kann dann mitunter über Wochen anhalten.

Ein Gegenmittel gibt es nicht. Es bleibt allein das Vorgehen, das bei allen Vergiftungen angesagt ist: Trinken, kotzen, spülen, Kohle fressen, den Chef anrufen und jammern.

Nun, diesen Blogpost habe ich geschrieben, weil ich zufällig auf das Thema gestossen bin. Ich bin also nach wie vor kerngesund und werde stets kerngesünder, denn Kuno füttert mich, bzw. seine Schwägerin, die Köchin (und Putzfrau) der Familie, gut und reichlich. Eigentlich gibt es keinen Grund, diese schöne Insel zu verlassen, dennoch muss ich weiter, mein Schiff in Panama wartet nicht. «Kuno», sage ich, «zeig mir noch etwas von der Insel!» Da schnappt sich Kuno am Sonntagmorgen seinen Land Cruiser und zeigt mir die Insel. Wir fahren ins Grüne auf einen Hügel, trinken im Hang-Restaurant viel zu kaltes Bier (kein Wunder ging Kunos Magen vor die Hunde) und geniessen die Aussicht. Dann fahren wir ans Meer bei Puerto Plata, was eine berüchtigte Urlaubs- und Rentnerdestination ist und trinken kaltes Bier mit deutschen Rentnern., die allesamt, jedenfalls fast alle, hierher ausgewandert sind und sich eine nicht mehr ganz junge dominikanische Haus-, Putz- und Zugehfrau zugelegt haben.

«Kuno», sage ich, «zeig mir deine Bananenplantage!» Und Kuno geht mit mir durch seine Plantage hinter der Finca. Dabei verliert er kurzzeitig die Orientierung, wobei ich nicht beurteilen kann, ob es an seinem fortgeschrittenen Bierkonsum liegt oder an der tatsächlich sehr weitläufigen und an jeder Stelle stets gleich aussehenden Plantage. In einer Kochbananenplantage sieht man nämlich die Sonne nicht mehr wirklich und weiss darum auch nicht, wo welche Himmelsrichtung ist, bzw. die Finca. Doch Kunos Knecht für alles, der etwas zurückgebliebene Juan, steht plötzlich da und führt uns aus dem Dickicht wieder heraus. Kuno grinst und meint, dass Juan eigentlich keinen Grund hat, zu dieser Zeit sich in der Plantage aufzuhalten, denn es ist Sonntag und es gibt ausserdem nichts zu ernten. Es könnte aber schon sein, dass sich Knecht Juan mit der Magd, deren Namen ich vergessen, bzw. nicht notiert habe, zwecks Schäferstündchen sich ins Dickicht der Plantage begeben hat. Das käme dann und wann mal vor, meint der Plantagenbesitzer und ausserdem wisse er nicht, wo Juan eigentlich schlafe, mal da mal dort, im Freien, im Schuppen, sicher nicht in der Finca.

Panama

Es wird Zeit, an die Rückreise zu denken. Ich denke, ich mache mir das nicht allzu einfach und fliege erst mal nach Panama, um von da mit einem Frachtschiff nach Europa zu fahren. Natürlich denke ich das nicht erst jetzt, sondern schon viel früher, denn das Schiff habe ich schon vor zwei Monaten gebucht, so spontan bin ich nun auch wieder nicht. Nicht geplant habe ich, wie ich von dieser Karibikinsel nach Colón in Mittelamerika komme, wo die «Cap Jackson» in der Silvesternacht ablegen wird. Doch das ist schnell organisiert. Mit der Copa Airlines fliege ich nach Panama City. Mit dem Taxi fahre ich über die engste Stelle zwischen Nord- und Südamerika. In Panama City ergibt sich dadurch eine Übernachtung. Sonst ergibt sich ausser einem Znacht in einem mediokren Steakhouse nichts. Ich sehe also rein gar nichts von dieser Stadt am Pazifik ausser vom Hoteldach im 10. Stockwerk ihre Silhouette im Abendrot. Ebenso wenig erlebe ich etwas Bemerkenswertes ausser einer Begegnung im Aufzug des Hotels, wo mir ein Herr mittleren Alters seine viel jüngere Frau/Mätresse/Nutte zur Stadtbesichtigung oder «to have fun» anbietet. Ich lehne dankend ab, wobei ich nicht nach dem Preis frage.

Zwischen Panama City am Pazifik und Colón am Atlantik ist nicht nur die engste Stelle zwischen den beiden amerikanischen Kontinenten, sondern hier wird sie auch durch den Panama-Kanal sozusagen durchschnitten. Mein Schiff fährt, von der Westküste der USA kommend, durch diesen Kanal, hält aber in Panama City nicht, deshalb ergibt es sich nicht, dass ich den Kanal von innen erleben kann. Es muss also, wenn ich von dieser zu den wichtigsten Wasserstrassen der Welt zählenden Wasserstrasse etwas sehen will, eine Tour möglichst in seiner Nähe organisiert werden, was mit der einmal täglich verkehrenden 150-jährigen «Panama Canal Railway» möglich wäre. Doch der Zug verlässt Panama City schon um sieben Uhr morgens, was mir nun definitiv zu früh ist. Ausserdem lassen sich vom Zug aus die Schleusen des Kanals nicht näher betrachten. Also besteige ich inkl. Gepäck am späteren Vormittag ein Taxi. Ich gebe Ricardo, dem Fahrer, den Auftrag, mich nach Colón zu bringen und mir by the way den Kanal zu zeigen, so gut das halt geht von der Strasse her. Natürlich freut sich der Fahrer über einen solchen Auftrag, und die 80US$ dafür sind ja auch nicht wenig für eine gut einstündige Fahrt plus eine halbe Stunde für Sightseeing (die Währung in Panama ist US-Dollar). Das einzige Problem dabei ist, dass Ricardo schlecht Englisch spricht und ich schlecht Spanisch. Doch das Wesentliche von diesem Kanal werde ich bestimmt mitbekommen und sonst gibt es ja noch Smartphones.

Von Panama City nach Colón

Der Panamakanal ist einer der wichtigsten künstlichen Wasserstrassen der Welt. 1914 eröffnet, 82 Kilometer lang, drei Doppel-Schleusen (nach der Erweiterung 2016 noch zwei). Gut 100 Jahre lang konnten ihn Schiffe befahren, die höchstens 104 Fuss (32.3 Meter) breit sein konnten, womit die «Panamax»-Schiffsklasse definiert wurde. Seit einigen Jahren gibt es viel grössere Schiffe (Containerschiffe, Tanker und Kreuzfahrtschiffe) mit 49 Meter Breite (New Panamax) und mehr (Post Panamax). Der ausgebaute Panamakanal mit 55 Meter breiten Schleusen wird in zwei Jahren Schiffe der New Panamax-Klasse aufnehmen, aber nicht die Post Panamax-Klasse (deren es weltweit nur eine Handvoll gibt). Das Aufkommen immer grösserer Schiffe war der Grund, die Schleusen zu erweitern, was von 2007 bis 2016 geschehen und 6 Mia US$ kosten wird (oder halt mehr, wie immer bei solchen Mega-Projekten). Nebst Finanzierungsproblemen und Ausführungsverzögerungen gibt es noch ein wesentliches Problem: Die Schleusen werden mehr Wasser verbrauchen als durch die Flüsse aus den Hügeln der Umgebung zufliessen kann. Also musste man Schleusen mit Wasserrückgewinnung (Sparschleusen) bauen, was das Projekt erheblich verteuert.

Der Kanal selbst, also der Teil der 82 Kilometer langen Wasserstrasse, den man tatsächlich ins Gelände bauen, bzw. sprengen musste — der «Culebra Cut» — ist nur 13 Kilometer lang und muss nicht ausgebaut werden, da er schon beim Bau vor 100 Jahren breit genug in die Felsen gesprengt wurde. Der Rest der Wasserstrasse sind natürliche Flussläufe und der Gatún-See («Lago Gatúno»), der wiederum durch die Anhebung des Waasserspiegels um 26 Meter ein Mehrfaches seiner ursprünglichen Grösse bekommen hat. Der Gatún-See und sein Urwald-Umland sind Naturschutzgebiete und gesperrt für jeglichen Individualverkehr. Nur die Schiffe dürfen auf der vorgegebenen Fahrrinne durchfahren und die Panama Canal Railway. Der Panama-Colón Expressway No. 9 von Panama City nach Colón führt in einem Bogen um das Naturschutzgebiet herum. So sehe ich nichts von diesem wunderschönen See und seinen Urwäldern drumherum. Der See, wie erwähnt, hat beim Bau des Kanals und der daraus folgenden Erhöhung seines Wasserspiegels viel dieses Urwalds in sich begraben. Noch immer stehen und liegen unter Wasser Tausende gut erhaltener Baumstämme der edlen Baumart «Cumarú». Ein deutsches Holzverwertungsunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die kostbaren Stämme zu heben, nach Europa zu verschiffen und als edles Möbel- oder wetterbeständiges Konstruktionsholz sauteuer zu verkaufen. Fachleute meinen, die über 100 Jahre im Wasser konservierten Hölzer halten über Wasser gleich noch mal so lange.

Kurz nach der Stadt Panama liegt links der Strasse die «Esclusas de Miraflores», die Miraflores-Schleuse. Gleich danach kommt die «Esclusas Pedro Miguel» (die so heisst wie das Dorf daneben) und der «Mirador Pedro Miguel», was Aussichtspunkt Pedro Miguel heisst. Hier lässt es sich gut anhalten und fotografieren. Gerade fährt ein chinesisches Containerschiff in die Schleuse. Wie das so vor sich geht im Einzelnen, interessiert mich nicht wirklich, da ich den Vorgang auf meiner Reise nach Chicago vor zwei Jahren theoretisch 16 Mal erlebt habe (praktisch wegen Schlafs etwa 10 Mal; siehe auch «Saharaoui»). Ricardo fragt mich, ob ich auch die Jahrtausendbrücke sehen will. Ich sage ja, unwissend, um was für eine Brücke es sich handelt. Sie sei neu, sagt mein Fahrer, viel mehr weiss er über das Jahrhundertbauwerk nicht und so muss ich nachrecherchieren. Die «Puente Centenario» (Jahrhundertbrücke) ist eine von drei Brücken über den Kanal und damit eine von drei Landverbindungen zwischen Nord- und Südamerika. Über sie führt seit ihrer Inbetriebsetzung neu die knapp 26‘000 Kilometer lange «Panamericana», die von Alaska nach Feuerland führt (mit einem 90 Kilometer langen Unterbruch im panamaisch-kolumbianischen Dschungel).

Die Jahrhundertbrücke ist eine Hängebrücke und erst 10 Jahre alt, die Fahrbahn hängt 80 Meter über dem Kanalwasser, sie ist gut einen Kilometer lang, hat sechs Spuren und der höhere der beiden Pylone ist knapp 190 Meter hoch. Sie wurde von einem deutschen Bauunternehmen (Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH), das wiederum einem schweizerischen Bauunternehmen gehört (Implenia), zur Entlastung des Highway No. 1 durch Panama City gebaut (die Brücke über den Kanal dort heisst «Puente de las Americas», über sie führte früher die Panamericana sowie der gesamte Verkehr aus der Hauptstadt nach dem Westen des Landes, was des Öfteren bzw. jeden Tag zu einem totalen Verkehrskollaps geführt hat). Ziemlich stolz scheint mein Driver über dieses Bauwerk zu sein und stolz fährt er denn auch mit reduziertem Tempo drüber. Doch die Brücke führt nicht dorthin wo wir, also ich, hin müssen, also wenden wir an der Ausfahrt kurz danach und fahren dann durch ein Stück Urwald auf den Panama-Colón Expressway (Highway No. 9). Dabei frage ich mich, warum uns die Sonne ins Heck scheint und nicht ins Gesicht. Die Landverbindung der beiden Amerikas führt von Norden nach Süden, meine ich, und wenn man sie durchquert, fährt man also von Westen nach Osten?

Dem ist eben nicht so. Wenn man sich die Landkarte von Panama ansieht, macht der Isthmus (Landbrücke) zwischen Nord- und Südamerika einen Bogen nach Osten, so dass Panama-City im Süden liegt und nicht im Westen, Colón im Norden und wir also nach Norden fahren und die Sonne uns darum in den Hintern lacht. Der Panamakanal, der die Weltmeere Atlantik und Pazifik verbindet, führt also von Süd nach Nord (oder umgekehrt), die Strassenverbindung, die parallel dazu verläuft, also ebenso.

Im vorab ausgehandelten Fahrpreis für die Weltmeereverbindungsfahrt muss, so meine ich, ein Abstecher zu den «Esclusas de Gatún» drinliegen. Ohne Murren bringt mich mein Fahrer dahin, wobei wir die riesige Baustelle für die neue Doppel-Drei-Kammer-Sparschleuse durchqueren müssen. Allerdings sehe ich die sich im Bau befindlichen Schleusen nur von weitem, doch die imposanten Ausmasse des Bauwerks kann ich trotzdem erahnen. Die «alte» Schleuse jedoch ist für Publikum zugänglich. Also löse ich ein Ticket für 5$ und sehe mir das mal an. Ich will nämlich endlich wissen, ob die Treidellokomotiven, die man immer mal wieder auf Bildern sieht, auch tatsächlich die Schiffe durch die Schleuse ziehen. Natürlich ziehen sie nicht, sagt die Sprecherin auf der Aussichtsplattform, wo man den Überblick über die Schleuse hat, dafür seien sie viel zu schwach und ausserdem hätten die Schiffe ja Motoren. Sie würden nur die Schiffe schön in der Mitte der Kammer halten, wenn sie ein- und ausfahren. Diese elektrisch betriebenen Lokis hätten früher, als die Schiffe in der Schleusenkammer noch driften (ihre Lage in der Mitte der Schleuse haltend) mussten, Sinn gemacht, sagt die Dame, aber heute seien sie einfach noch da und zerren an den Leinen, obwohl es gar nicht mehr nötig wäre, sind doch die grossen Schiffe der Panamax-Klasse nicht viel weniger breit als die Schleusenkammern, so dass sie sich nicht mehr querstellen können.

Doch lustig ist es allemal, den netten kleinen Lokomotiven zuzusehen, wenn sie ihre Rampe runter- oder raufklettern neben den x-fach grösseren Frachtern, die an ihnen hängen (oder sie an ihnen). Nett sind auch die Bilder, die im Eingangsgebäude hängen, auf denen zerquetschte Treidler zu sehen sind, die zwischen Schiffsrumpf und Kammerwand geraten sind, aus welchen Gründen auch immer, und der Führer grad noch hat abspringen können. Die Lokomotiven, so recherchiere ich, übertragen ihre Kraft übrigens auf eine Zahnstange des Systems Riggenbach, erfunden von einem Landsmann namens Niklaus Riggenbach (1817—1899). Mit demselben Zahnradsystem ist auch die Bahn von Vitznau auf die Rigi und der Ruckhaldentunnel der Appenzellerbahnen in St.Gallen, meiner näheren Heimat, ausgerüstet. So, das musste nun auch noch gesagt sein. Nun aber ab nach Colón, Ricardo, ya mismo.

Manzanillo International Terminal

Und nun sitz‘ ich also wieder mal da und wart‘. Soeben hat mich Ricardo the taxidriver vor dem «Manzanillo International Terminal - MIT» (der Hafen von Colón heisst Manzanillo) abgesetzt und ist nach Panama City, so nehm‘ ich mal an, zurückgefahren. Am Desk bei der MIT sehen zwei Girls mich ein wenig ziemlich schräg an, als ich meinen Wunsch äussere, hier ein Schiff namens «Cap Jackson» zu besteigen. Die Damen sind aber recht dienstfertig und rufen, nachdem ich ihnen den Namen des Büros, das hier als Agentur der deutschen Reederei «Hamburg Süd» agiert, telefonisch einen Vertreter ebendieser Agentur herbei. Doch der Mann hat sein Büro in der Stadt und braucht folglich eine Stunde, bis er eintrifft. Andres, so heisst der junge und ebenfalls äusserst dienstfertige Mann, zeigt sich ein wenig ziemlich überrascht, dass ich schon da bin, er wollte eigentlich erst gegen 20 Uhr hier heraus fahren, um die Cap Jackson, abzufertigen. Jetzt musste er seine Arbeit im Büro unterbrechen und früher zum Hafen rausfahren, was sich aber bald als äusserst vorteilhaft erweisen wird, denn mich abzufertigen braucht mehr Zeit als das Schiff, und ausserdem viel mehr Nerven als angenommen. Was aber nicht an mir liegt, sondern an Papieren, bzw. an einer Frau.

Wieder einmal nämlich möchte ich auf einem Frachtschiff einchecken («einschiffen» im Jargon). Das scheint sich mittlerweile zur Gewohnheit ausgewachsen zu haben: Alle zwei Jahre finde ich mich als Passagier auf einem Frachtschiff wieder, und ich glaube langsam bald selber an eine gewisse Affinität für Schiffe, die ich so an mir — als Kind voralpinen Hügelgebiets der Ostschweiz — nicht gekannt habe. Obwohl diese dritte Frachtschifffahrt eher zufällig zustande kam (weil die Atlantiküberfahrt mit der «QM2» auch eher zufällig zustande kam), habe ich dennoch das Schiff dem Flugzeug vorgezogen, obwohl viel teurer, physisch und vor allem zeitlich aufwendiger. Von allem aber habe ich genug, nämlich Geld (naja), Nerven und Zeit. Aber Zeit lasse ich nicht gerne einfach sinnlos verstreichen und jetzt verstreicht sie gerade sehr langsam und ziemlich sinnlos.

Ich sitz‘ also da und wart‘. Wart‘ auf irgendeine Lösung, einen Entscheid, ein klares Wort. Sitz‘ da, weil eine Dame bei der «Dirección General de Migración» (Ein- und Auswanderungsbehörde) von meiner Anwesenheit bzw. meiner Absicht überfordert ist. Einen Status «Passagier» gibt es nicht in ihrem Vokabular, es gäbe nur den Status «Seemann», und die bräuchten ein «visa electronico» (die Dame spricht ausschliesslich spanisch, ein weiteres Problem), was ich nicht habe, geschweige denn weiss, wie ich zu einem solchen komme. Das weiss natürlich auch Andres, dessen Aufgabe es ist, mich aufs Schiff zu bringen und solche Unwägbarkeiten auszubügeln. Das sei bis jetzt kein Problem gewesen, meint er zu der Dame, und er legt als Bestätigung, dass die Reederei, also sein Auftraggeber, von meinem Zusteigen wisse, zwei mehrfach unterzeichnete und gestempelte (eines davon mit dem Stempel «PAGADO», (bezahlt) was mir einen guten Eindruck macht aber der Dame keinen) Dokumente vor. Die Dame sagt, dass sie ohne dieses elektronische Visa mich nicht durchstempeln könne, eine andere Möglichkeit gäbe es nicht (was im Grunde genommen bedeuten würde, dass ich mich zum Seemann bekennen müsste).

Ich lasse Andres der Dame mitteilen, dass ich ein hundskommuner Tourist sei, gestern eingereist, per Flugzeug, eine Nacht in Panama City verbracht habe und jetzt das Land auf dem Seeweg verlassen will. Und mit Arbeit hätte ich nichts am Hut, füge ich an, und auch Andres bestätigt ihr, dass ich auf dem Schiff ganz sicher nicht arbeiten werde, ich sei ein zahlender Passagier, und als solcher darf ich nicht mal arbeiten. Passagiere gäbe es nicht in diesem Hafen, wiederholt die sture Dame, nur arbeitende Seemänner. Touristen müssten zum Passagierhafen und dort durch die Immigration. Und noch einmal erklärt ihr Andres, dass ich auf dieses Schiff hier müsse, das stehe nun mal da und nicht im Passagierhafen, demzufolge müsse ich hier durch. Noch nie sei ein Passagier hier durchgekommen, das sei überhaupt nicht vorgesehen und es gebe keine entsprechende Dienstanweisung, insistiert die Dame. Das käme in der Tat selten vor, erwidert Andres, aber das sei bis anhin noch nie ein Problem gewesen, er selbst hätte schon manchen Passagier hier durchgeschleust. Tatsächlich sei das noch nie ein Problem gewesen, bestätigt mir auch Urs Steiner, Chef meines Reisebüros Globoship, den ich ungehaltenerweise kontaktiere (was ihm nicht wirklich Freude bereitet, ist er doch schon im Bett, siehe Zeitverschiebung). Nachdem Urs auch mit Andres gesprochen hat, stellt sich heraus, dass die Dame neu auf ihrem Posten ist, was zwar das Problem erklärt, aber nicht löst.

Es wird nun heftig telefoniert, Andres mit seinem Chef, die Dame mit ihrem Boss und übers Kreuz, minutenlang. Dabei werden, soviel bekomme ich als Nichtspanischsprechender mit, die Fakten mehrmals wiederholt, die Gegenfakten ebenso, das Resultat dieser Gespräche ist immer dasselbe: Es ist nicht möglich («no es posible»). Das Problem, so fürchte ich, ist mittlerweile das, dass die Chefin der Dame Feierabend hat und zu Hause beim Abendessen sitzt und nachvollziehbarerweise keine Lust hat, Problemfälle zu lösen. Andres verzieht das Gesicht, währenddem ich meine Vermutungen äussere, und er nickt, als ich hinzufüge, dass die Chefin wohl von diesen Vorgängen bis heute nie etwas mitbekommen hat, weil die Vorgängerin der Beamtin nie ein Büro daraus gemacht hat, nun aber dieses Übergehen ihrer Autorität ans Tageslicht gekommen und sie demzufolge beleidigt ist. «Das ist nun die Revanche», sage ich zu Andres, der im Übrigen perfekt Englisch spricht, «sie ist in ihrem Ego getroffen» («hit in her ego»).

Leider hat Agent Andres auch noch andere Aufgaben hier im Hafen zu erledigen, nämlich nebest der Cap Jackson noch zwei weitere Schiffe abzufertigen, und darum muss er immer wieder die Abfertigung meiner Person unterbrechen, um zu den Schiffen zu rennen. Stunden vergehen, zwei Schiffe fertigt Andres ab, zwei Mal zieht er das ganze Personal der Abfertigungsabteilung der «Autoridad Marítima de Panamá - AMP» hinter sich her: den Vertreter der AMP, einen Grenzarzt, einen Hygieneinspektor, einen Mann mit einem Spritzgerät (in der Art eines Insekten- oder Pilzvertilgers) und eben auch die Migrationsbeamtin. Zu sechst passieren sie dann das Drehkreuz zum Hafengelände, werden jedes Mal von den beiden dort stationierten und schwer bewaffneten Sicherheitsleuten abgefingert und werden ebenso jedes Mal mittels Badge und Lesegerät im Zutrittssystem registriert.

Zu sechst besteigt die Gruppe dann einen Bus, der sie zu dem abzufertigenden Schiff bringt. Abfertigen («Clearance») heisst, erklärt mir Andres, dass jeder dieser Beamten einen Haufen Papiere bei sich hat, die von allen möglichen Personen unterschrieben werden müssen. Dabei geht es nicht primär darum, was das Schiff geladen hat, sondern in welchem Zustand es ist und was für Leute drauf sind. Der Kapitän muss eine Besatzungsliste und die Pässe aller darauf vermerkten Crew-Mitglieder vorweisen und er muss sämtliche Impfausweise vorlegen können (dabei wird besonderen Wert auf eine gültige Gelbfieberimpfung gelegt (wohlbemerkt, dass es hierbei um die Ausreise geht, bzw. Durchreise, nicht Einreise)). Und manchmal werden auch die Küche oder die Lebensmittellagerräume inspiziert, sagt Andres, was dann etwas Zeit brauche, aber die habe man, denn das Schiff liegt ja üblicherweise mindestens zwölf Stunden im Hafen, während es be- oder entladen wird, und sowohl Behörden wie Besatzung und die Agentur arbeiten rund um die Uhr, auch an Feiertagen (das erwähne ich hier, weil morgen Silvester ist). Zeit ist also nicht das Problem, der Papierkrieg — «Paperwork» im Jargon — aber schon.

Zurück in den Büros müssen die vier Vertreter des Gesundheitsamts, des Veterinäramts, des Migrationsamts und der Terminalautorität Daten von ihren Listen in Logbücher übertragen. Computer stehen herum, aber keiner benutzt sie, es sei denn, um sein Facebookkonto zu pflegen oder zu gamen, und ausserdem legen die vier auch mehr oder weniger Wert auf ordentliche Weihnachtsbeschmückung ihrer Arbeitsräume.

Doch ein Schiff, wenn es fertig be-, ent- oder umgeladen und abgefertigt ist, wartet nicht auf seinen Passagier. Ich sitz‘ und wart‘ also immer noch auf meinem Stuhl im Korridor der AMP, lasse mir kühle Luft aus der Ventilationsanlage um die Schultern blasen und stiere in einen Fernseher, der mir zuliebe eingeschaltet worden ist. Es laufen Telenovelas, die alle zehn Minuten durch Werbung und zur vollen Stunde mit Nachrichten unterbrochen werden. Dadurch bekomme ich mit, dass in der Adria Fähren brennen, in der Südsee Flugzeuge abstürzen und panamaische Politiker irgendetwas zur politischen oder möglicherweise auch zu ihrer persönlichen Lage sagen. Immer mal wieder taucht Andres auf, meistens ohne greifbare Resultate meine persönliche Lage betreffend, bis zu seinem Wiederauftauchen so gegen 22 Uhr. Da sagt er: «No way!»

Im Hintergrund müssen die Telefongeräte weiterhin heissgelaufen sein, mittlerweile habe man sich geeinigt, dass die Reederei und der Kapitän je eine schriftliche Erklärung abgeben müssen, dass beide in Kenntnis davon seien, dass ich als Passagier mitreise, dass ich nicht auf dem Schiff arbeite und, ganz wichtig, dass das Schiff dazu eingerichtet sei, Passagiere aufzunehmen. Natürlich kann die Reederei, die ihren Sitz in Hamburg hat, um diese Zeit keine Stellung nehmen, deshalb ist der Plan wohl gescheitert. Ausserdem werde die Migrationschefin (also die, die Feierabend hat und wohl mit ihrem Mann bei Tische sitzt (oder im Bett liegt)) ohnehin kein «Paperwork» mehr bearbeiten, teile ich Andres besorgt mit, worauf er nicht wirklich viel sagt und sich seine Miene noch mehr versteift.