Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

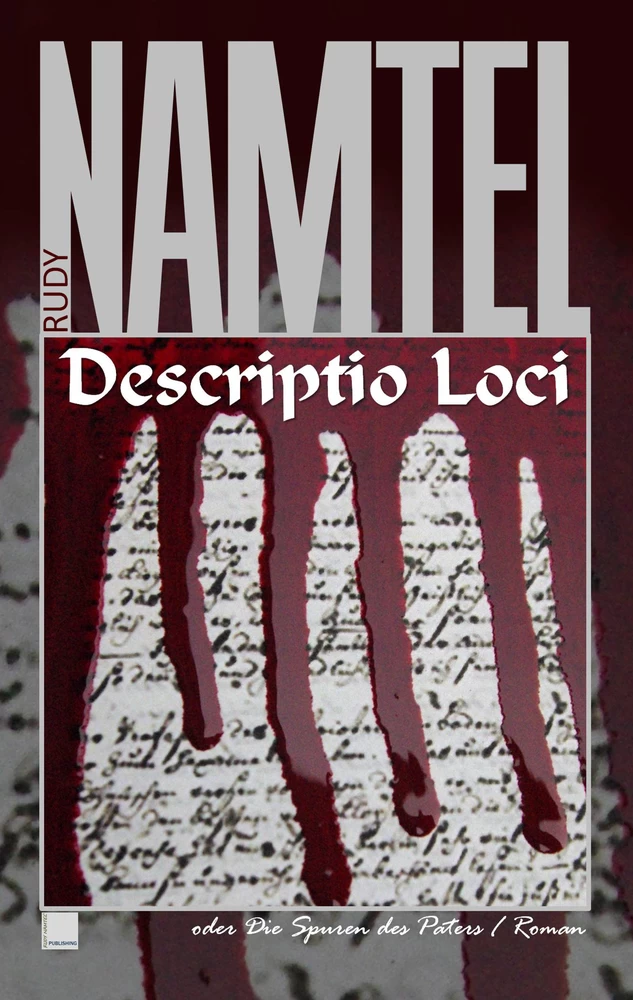

Über dieses Buch

Das verlängerte Wochenende, das für den Journalisten Frank so traumhaft mit Rebecca beginnt, nimmt eine dramatische Wende. Sein für ein Interview geplanter Gesprächspartner liegt erschossen in der Stiftsbibliothek von Sankt Gallen. Schnell gerät auch Frank durch seine Nachforschungen in das Visier der Männer, die im Hintergrund die Fäden ziehen.

Und dumm, dass er die unbeteiligte Maria in seine Recherchen hineingezogen hat. Oder sie ihn? Der tödliche Wettlauf spitzt sich zu – dabei liegt der Startschuss für die Jagd schon über 800 Jahre zurück …

(Dieses Buch ist mit identischem Inhalt auch unter dem Titel »Die Spuren des Paters« erhältlich!)

Prolog - 1192 in Passau

Weiß eine Nonne, dass sie nur noch wenige Minuten von ihrem gewaltsamen Tod entfernt lebt? Die Ordensfrau im Passauer Kloster Niedernburg wusste es nicht.

Gisela strich nach ihrer Rekreation ihr Nonnengewand glatt. Ein schneller Handgriff prüfte den rechten Sitz der Haube. Dann verließ sie ihre Kammer.

Gleich stand das Abendgebet an. Die kurze Zeit, die ihr zuvor noch verblieb, wollte sie nutzen, um aus dem Wandelgang im ersten Stock einen Blick in Richtung Inn-Ufer zu werfen. Der Inn – sich wie eine riesige und mächtige Schlange der anderen mit Namen Donau annähernd, um sich im Spiel mit ihr zu vereinen. Und wehe, der Frühling entfachte das Spiel der beiden zu einem ausgiebigen und alles hinweg reißenden Liebesspiel! Gisela hatte schon erlebt, wie sehr die Wassermassen des Frühjahres ihre Kräfte spielen lassen konnten.

Leben erfüllte die freien Flächen und Ecken zwischen Inn und Donau. Marketenderzelte standen neben den kleinen Mannschaftszelten der Ritter und Soldaten. Mit den Feldherren war Hektik in das Areal eingekehrt. Die Männer suchten für ihre Rast auf dem Heimweg aus diesem Heiligen Krieg die Nähe von Klöstern und Bischöfen. Sie erhofften sich Schutz und Verpflegung gleichermaßen. Gisela wünschte sich so sehr, dass diese vergangene heilige Pilgerfahrt der Kriegsleute von größerem Erfolg für sich und den Herrn gekrönt worden wäre. Doch sie hatten Jerusalem nicht befreien können. Und um das Unglück ins Unermessliche zu steigern, hatte der Kaiser sein Leben im Wasser verloren. Jämmerlich ertrunken war er, so tuschelten die Männer.

Eine kurze Zeitdauer während einer Essensausgabe hatte die Nonne gestern benutzt, um aus erster Hand Näheres über den Feldzug zu erfahren. Ein Ritter namens Ottmar berichtete behänd und bildreich von den Gefahren und Entbehrungen auf ihrer langen Reise. Von den kalten und stürmischen Gebirgsüberquerungen weit hinter dem Land der Magyaren und dem Schweiß und den Entbehrungen beim Durchqueren der staubig-trockenen Ebenen. Mit Erschrecken hatte Gisela zur Kenntnis genommen, dass ganze Landstriche vor Konstantinopel von den Kaiserlichen Truppen geplündert worden waren, um die eigene Versorgung vor dem Winter sicherzustellen. Plünderungen im Namen des Herrn! Die Zweifel in Gisela sägten an den Festen ihres Glaubens.

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte sie das ewige Gelübde abgelegt. Ein Leben ohne den Herrn und nicht ausschließlich für den Herrn konnte sie sich nicht mehr vorstellen. Aus ihrer fast täglichen Arbeit mit den alten Schriften waren ihr verschiedene Gräueltaten im Namen des Herrn wohlbekannt. Aber eine direkte Konfrontation mit einem Augenzeugenbericht ging ihr doch stärker unter die Haut, als sie erwartet hatte. Nun bohrten die kriegerischen Nachrichten an die Festen des Glaubens.

Dieser Ottmar hatte auch umfangreich und in vielen Details über die Niederlagen und das Scheitern weit vor Jerusalem berichtet. Sollte das Heilige Land für die Kirche und den Glauben verloren sein? Ottmar hatte auf ihre Frage nur mit den Schultern gezuckt. Er als kleiner Ritter könnte dazu nichts sagen. Und für ihn wäre der Krieg jetzt zu Ende. Heim wollte er. Zu seinem Herrn. Ihn interessierte nicht, was Papst Clemens noch beabsichtigte. Er hoffte vielmehr auf eine Länderei. Vielleicht ersatzweise auf einen Dienst bei einem Bischof. Ob Landesfürst oder Bischof – das sei ja eh ein und dasselbe. Gisela konnte diesen Vergleich gut nachvollziehen und hatte ihm von den weltlichen Aufgaben der Kirchenmenschen erzählt. Darüber, was Mönche und Nonnen alles bewegten, wenn sie nicht beteten. Sie hatte ihm ein wenig von ihrer Arbeit berichtet. Und für einen kleinen, einen klitzekleinen Moment hatte Gisela beim Anblick dieses Ottmar sogar einen Gedanken daran verschwendet, wie es wohl gewesen wäre, wenn sie nicht den Herrn geheiratet hätte. Doch nur für den Bruchteil einer Sekunde – dann hatte sie das Gespräch abgebrochen und war errötet wieder ins Gemäuer zurück geeilt.

Dort unten bei den Zelten bereiteten sich die Truppen auf ihre Nacht vor. Gisela wusste nicht, wie lange die Männer noch hier verweilen würden. Aber wenn diese dort unten fortgezogen wären, würden sofort andere Heimkehrer über den Inn oder die Donau in kleinen Gruppen übersetzen und ihren Rastplatz auf dem Eck im Zusammenfluss der Ströme einnehmen. Sie alle wollten noch vor dem Winter zuhause sein. Es kam Gisela wie ein nicht versiegender Strom vor.

Sie strich noch einmal über ihr Gewand und begab sich in den Gang, der ins Innere des Klosters führte. Ein kühler Luftzug strömte ihr entgegen. Das Licht der Sonne brach sich an diesem Spätsommertag bereits am Horizont, doch noch waren in dem Gewölbegang keine entzündeten Fackeln von Nöten. Alle Ecken, Kanten und Stufen waren noch auffällig wahrzunehmen. In diesem dämmrigen Licht fiel ihr der Feuerschein im Spalt der Tür zum Skriptorium sofort auf. Gisela war überrascht. Jemand bei den Büchern? Wer mochte dort jetzt arbeiten, in ihrem Reich? Gisela fiel niemand ein. Die Nonnen versammelten sich ja gerade, und sie selbst war zwar nicht zu spät, aber doch schon zeitlich recht bedrängt dran. Keine der Nonnen hätte jetzt noch die Zeit, in Schriften zu lesen. Und Fremde hatten hier in der Klausur rigoros keinen Zugang. Wer oder was war dort?

Entschlossen öffnete Gisela die Türe. Knarrend schwang der Holzflügel auf. Gisela entdeckte den Umriss eines Mannes jenseits der Kerze sofort. Sie konnte zunächst nur seinen Rücken in der Lederweste erkennen, denn er stand abgewandt und studierte wohl etwas im Lichte einer zweiten, weiter hinten stehenden Kerze. Doch schon im nächsten Augenblick fuhr der Körper des Mannes aufgeschreckt durch das Türgeräusch herum.

»Ottmar! Was macht Ihr hier?« Gisela war entsetzt. Ein Mann im abgeschotteten Bereich des Klosters! »Was haltet Ihr dort in den Händen?«

Ottmar blickte sie nur stumm und kühl an. Offenbar erschreckte ihn die Störung nicht wirklich. Einen Soldaten, der die Grausamkeiten eines Krieges erlebt hat, überrascht wohl so leicht nichts. Langsam faltete er das Stück Papier in seinen Händen zusammen.

»Nicht, Ottmar! Das dürft Ihr nicht! Nicht knicken! Bitte nicht! Keines der Schriftstücke darf geknickt werden! Das wird sie zerstören!«

Doch der Ritter ließ von seinem angesetzten Handgriff nicht ab.

»Was ist das überhaupt, was Ihr da haltet?« Giselas Entsetzen klang nach wie vor aus ihren Schreien. »Was?«

Ottmar legte nur einen Zeigefinger auf seine Lippen und schob dann ganz ruhig nach: »Es gibt nichts, um das wir lärmen müssten.«

Bevor Ottmar eiskalt lächelnd das Papier ganz gefaltet hatte, konnte Gisela das Werk am kunstvollen Titel erkennen.

»Oh nein! Descriptio Loci! Um Himmels Willen! Was macht Ihr?« Mit weit aufgerissenen Augen starrte Gisela auf das handschriftliche Kleinod.

»Liebe Gisela, Ihr haben mir gestern so überschwänglich von dieser einzigartigen Beschreibung erzählt – da kann ich nicht widerstehen. Einen solchen Schatz kann ich mir nicht entgehen lassen!«

Für einen kurzen Moment spürte Gisela trotz ihres Entsetzens einen Anflug von Bewunderung in sich. Ein Ritter, der des Lateinischen mächtig war! Doch dann stürzte Gisela auf ihn zu. Ihr weit aufgerissener Mund setzte zum Schrei an – da drückte ihr der Ritter seine Pranke auf die Lippen und erstickte so brutal jeden Laut. Mit der anderen Hand stieß er unvermittelt und vehement seinen Dolch zwischen ihre Rippen. Lautlos sank die Nonne zu Boden. Kein Laut könnte je wieder über ihre Lippen kommen. Die Eisenspitze hatte zielsicher ihr Herz getroffen und damit jeden letzten Schrei unterbunden.

»Ich lasse mir das nicht mehr nehmen. Der Herr sei mit Euch!«

Er löschte das Licht und verließ hastig den Raum. Von außen schloss er die Türe ab und steckte den großen Schlüssel ein. Das würde ihm ausreichend Zeit verschaffen. Die Nonne konnte niemanden mehr alarmieren. Und niemand würde so schnell die tote Nonne entdecken. Noch weniger würde man direkt erahnen, welches Schriftstück er unter seiner Weste versteckte.

*

Pater Johannes untersuchte kniend den Boden des Tatortes. Dann schaute er zur Dechantin auf.

»Fehlt etwas?«

»Tut mir leid, Pater Johannes, ich kann es nicht sagen. Von den Codices ganz offenbar keines, denn wir konnten keine Lücken in den Regalen mit den gebundenen Schriften entdecken. Aber ob alle singulären Handschriften noch vorhanden sind, das vermag keiner zu bestimmen. Vielleicht wollte er auch etwas …«, die Dechantin stockte, »… ganz anderes von Schwester Gisela.«

Nervös rieb sie ihre Finger. Pater Johannes erhob sich wieder und lächelte abschätzig, doch ging er darauf nicht ein.

»Und Ihr seid Euch sicher, dass es dieser Ottmar war?«

»Ja, ziemlich sicher, denn er verließ gestern Abend ganz überraschend und überstürzt das Lager. Andere der Ritter erzählten heute Morgen davon, ohne dass irgendwer schon von dem Vorfall hier wusste. Manch einer war über diesen hastigen Aufbruch sehr erstaunt. Sie wissen ja, wenn ein Ritter weiterziehen will, so wird er morgens in der Früh wohl vorbereitet das Lager verlassen. Aber sicher nicht so eilig in den Abendstunden wie dieser Ottmar.«

Bruder Johannes nickte nachdenklich.

»Und, Pater, was werdet Ihr jetzt tun?«

»Nun, verehrte Dechantin, Bischof Wolfger hat mich beauftragt, die Sache zu klären. Und wenn es sein muss, auch einem Täter nachzujagen. Für den Bischof ist dieser Angriff auf sein Besitztum nicht hinnehmbar.«

Der Pater nahm noch einmal die Regale im Schreibraum genauer in Augenschein. Doch was er auch an Codices und Einzel-Schriften entdeckte, vermittelte ihm keinerlei neue Erkenntnisse.

»Wissen wir, in welche Richtung der Ritter entschwand?«

»Ja, Pater. Reisende, die heute von Metten kommend hier ankamen, berichteten von einem Manne, auf den die Beschreibung Ottmars zweifelsfrei passt. Drei Reisegruppen gaben unabhängig voneinander die gleiche Beschreibung ab.«

»Dann breche auch ich unverzüglich auf. Ich bin auf alles vorbereitet.«

Wenig später verließ der Benediktiner-Pater Johannes das Kloster, ließ sich auf die andere Donauseite übersetzen und folgte dem nördlichen Ufer stromaufwärts. Er ahnte nicht, dass er Passau nie wiedersehen würde.

Kap 1 - Der 14. Juni 2012

Frank Braun drehte ein wenig am Gasgriff. Das dumpfe Grollen des bulligen Zweizylinders unter ihm schwoll zu einem die ganze Maschine in Vibration katapultierendes Donnern an. Frank liebte diese Beschleunigung, die trotz seines Festhaltens am Lenker auch seine Bauchmuskeln forderte, damit der Oberkörper nicht zu weit durch Masseträgheit und Fahrtwind nach hinten gedrückt wurde.

Die eintönige Autobahn, die ihn aus München hinaus geführt hatte, lag hinter ihm. Ab jetzt bestimmten kurvige Landstraßen den Fahrspaß. Klar, er hätte die schnelle Verbindung über Landsberg und Memmingen wählen können. Doch dann hätte er sein Ziel wahrscheinlich schon in der Mittagszeit erreicht – und dann? Es reichte vollkommen aus, wenn er erst am späten Nachmittag in Sankt Gallen eintreffen würde. Und die so gewonnene Zeit in Fahrspaß umtauschen konnte. Frank schmunzelte bei dem Gedanken, dass jeder termingehetzte Mensch von verlorener Zeit sprechen würde. Aber er hatte jetzt Muße für kleine Straßen durch das Hinterland gewonnen.

Frank verzichtete auch auf die Uferstraße des Starnberger Sees. So schön der Blick dort auch sein mochte – dem Motorrad-Erlebnis war der dortige Verkehr eher abträglich. Frank genoss das Schwingen durch die Landschaft. Tiefgrüne Wälder wechselten mit hellgrünen Feldern. Und mit jedem Landschaftswechsel änderten sich auch die Aromen, die seine Nase im Fahrtwind aufspürten. Er konnte riechen, in welcher Umgebung er gerade dahin rollte. Das hätte er im Auto nicht gekonnt. In einer solchen Blechdose hätte er sich wohl doch auf die Autobahn eingelassen und auch das Nadelöhr vor Bregenz in Kauf genommen. Oder gar für die fünf Kilometer Grenzübertritt die österreichische Maut bezahlt.

Er wollte den Tag genießen. Der Interview-Termin hatte ihm die Chance auf ein schönes, verlängertes Wochenende eröffnet. Und er hatte spontan zugegriffen. Heute am Donnerstag gemütlich nach Sankt Gallen fahren, am Abend dann das Interview mit Orschel führen, und am morgigen Freitag dann nicht gleich nach Hause reisen, sondern das Wochenende für eine ausgiebige Motorradtour durch die Schweizer Berge nutzen. Perfekt! Und alles bis auf seine zusätzlichen Übernachtungen auf Kosten der Zeitung. An solch einem Tag liebte Frank seinen Job dann wieder. Raus aus der eintönigen Redaktionsarbeit! Nicht nur über Kultur in München und Umgebung schreiben, sondern auch einmal wieder etwas mehr von der Welt sehen. Das kam für Frank viel zu selten vor.

Er schwang sich auf seiner Maschine durch eine lang gezogene Kurve, überholte mit einem kurzen Gasstoß in Windeseile ein Auto und bremste vor der nächsten kurzgezogenen Linkskurve wieder ab. Diese Fahrt war auch der Startschuss zu einer perfekten zweiten Juni-Hälfte. Denn nach seiner Rückkehr am Montag hätte er nur vier Arbeitstage vor sich, bis er in seine Kölner Heimat führe, um bei der Hochzeit seines Jugendfreundes Armin dabei zu sein und anschließend eine Woche Urlaub in heimischen Gefilden zu machen. Doch jetzt erst einmal die Berge!

In seinen Gedanken durchlief er wieder seinen heutigen Streckenplan: über Füssen und Reute ins Lechtal, dann weiter hoch nach Warth und auf der anderen Seite des Arlberggebietes wieder hinunter in die Rheinebene und weiter nach Sankt Gallen. Frank schaute gen Himmel. Was für ein Glückskind ich doch bin! Es erfreute sein Bikerherz, dass die einzigen Wolken, die er entdecken konnte, weit entfernt über den Alpengipfeln schwebten.

Er drehte noch einmal am Gasgriff. Und Mary, wie er seine schwarze, fast dreißig Jahre alte Harley liebevoll getauft hatte, dankte es ihm mit aufgrollendem Herzschlag.

*

Ungefähr einhundertundfünfzig Kilometer entfernt packte in Riffian, einem Südtiroler Dorf, ein junger Mann in seinem Zimmer eine Reisetasche. In der benachbarten Küche werkelte eine ältere Frau am Herd. Der Duft frisch angebratener Kartoffeln erfüllte das Innere des einfachen Holzhauses.

»Du bleibst noch zum Mittagessen?«

»Nein, Mama.«

»Wann wirst du denn wieder zurück sein, Andreas?«

Die Frau wandte sich vom Herd ab und ging über die knarrenden Holzdielen zum Zimmer ihres Sohnes.

»Ich weiß es noch nicht, Mama.«

Seine Mutter warf ihm einen vorwurfsvollen und prüfenden Blick zu.

»Du hast mir noch immer nicht gesagt, wohin du fährst.«

»Ich kann nicht, Mama.«

»Natürlich kannst du! Ich bin deine Mutter!«

Andreas schüttelte nur den Kopf.

»Es geht wirklich nicht. Versteh doch! Das gehört zu meiner Arbeit.«

»Arbeit! Du und Arbeit! Was arbeitest du denn?«, erwiderte die Frau in abfälligem Tonfall. Dabei fuchtelte sie mit einer Hand heftig in der Luft herum, so dass sie um ein Haar heftig gegen den alten Wäscheschrank geschlagen hätte. Andreas zuckte nur mit den Schultern.

»Signore Bartoli hat mir einen Auftrag gegeben.« Seine Stimme blieb ruhig.

»Bartoli? Wer ist das?« Die Frau stemmte ihre Arme in die Seite, als wolle sie sich als Wand vor ihm aufbauen.

»Mama, mach es mir nicht so schwer. Du kennst ihn nicht. Aber er ist sehr ehrenwert.«

»Dann erzähl mir mehr über ihn!«

Jetzt wurde Andreas‘ Stimme doch lauter. »Mama – bitte! Das geht nicht. Ich habe ihm versichert, über alles zu schweigen. Das gehört mit zu meinem Auftrag.«

»Hm!« Seine Mutter schnaubte. »Aber mach mir keine Schande! Ich kenne dich. Dich und deine Bartolis.« Als wollte sie ihren Sohn damit durchbohren, wurden ihre Blicke stechender.

»Lass sein, Mama! Ich weiß, was ich tu!«

»Du und wissen! Dass ich nicht lache! Ja, oft genug mit deinen fünfundzwanzig Jahren eine große Klappe. Und hinterher muss deine Mama dich irgendwo herauspauken wie einen kleinen Schuljungen.«

Wortlos wandte Andreas sich ab und packte weiter.

»Mach doch, was du willst!«, schleuderte die Frau ihm noch entgegen. Dann drehte sie ihm schwungvoll den Rücken zu und verließ die Tür zuknallend den Raum.

Andreas schaute sich noch einmal um und vergewisserte sich, dass er jetzt wirklich allein im Raum war. Er griff unter seine Matratze, zog einen Stoffbeutel hervor und fingerte nach und nach den Inhalt heraus. Bei der Pistole betätigte er noch einmal die Sicherungsarretierung. Das Ersatzmagazin war voll bestückt. Einzeln und getrennt voneinander, so dass sie nicht aneinander schlagen könnten, versteckte er die Teile zwischen den Wäschestücken im Gepäck. Das Foto des Mannes, die Schweizer Telefonkarte und die Vignette steckte er in seine Brieftasche. Dann verschloss er seine Reisetasche und schaute sich noch einmal vergewissernd um, dass er auch nichts vergessen hatte. Er schnappte seinen Mantel und verließ sein Zimmer.

In der Küche drückte er seiner Mutter noch einen flüchtigen Kuss auf die Wange.

»Vielleicht bin ich morgen Abend zurück«, brachte er zur Beruhigung heraus, obwohl er keine Ahnung hatte, wie lange es tatsächlich dauern könnte.

»Na also, geht doch!« Ein Lächeln huschte über das eigentlich ernste Gesicht der Frau. »Pass auf dich auf, mein Sohn!«

»Mach ich, Mama.«

Dann eilte Andreas hinaus. Die Reisetasche warf er in den Kofferraum seines alten, silberfarbenen BMW Touring, stieg ein und brauste in Richtung Meran davon.

Mit einem flauen Gefühl im Bauch und einem Anflug von Traurigkeit aus dem Fenster blickend sah seine Mutter ihm hinterher.

Hinter Meran, auf dem Weg nach Westen, ging Andreas in Gedanken noch einmal die Anweisungen durch. Bartoli hatte ihm eingeschärft, um welche Art von Schriftstück es sich handelte und worauf er zu achten hatte. Das war nicht einfach gewesen – weder für Bartoli noch für Andreas. Denn Bartoli selbst kannte die Beschreibung nicht, hatte nur von ihr gehört. Vielleicht war es nur eine Notiz, eventuell aber auch eine Skizze. Aber Bartoli wollte sie unbedingt in seine Hände bekommen. Und alle zugehörigen Hinweise. Andreas hatte verstanden, worum es ging und worauf er zu achten hatte. Und was hatte Bartoli ihm eingeschärft? Wie Sie dafür sorgen, dass es keine Mitwisser gibt, ist Ihr Problem. Andreas hatte auch dies verstanden. Er würde Bartoli alles besorgen. Und niemand würde wissen, wer es gewesen war. Er würde allen beweisen, wie verlässlich er ist und wie gut er Aufträge zu erledigen weiß.

Bald schon hatte er den Abzweig in Richtung Schweiz erreicht. Es war nicht mehr weit bis zum Ofenpass.

*

Frank spürte jeden Luftzug. Reutte lag mittlerweile schon weit hinter ihm. Frank empfand wieder dieses prickelnde Gefühl des einsamen Reiters. Mary suchte sich ihren Weg wie eine erfahrene Mähre. Nur viel schneller. Und auch nicht mit eigenem Willen. Frank war doch froh, nur auf einer Maschine zu sitzen, die komplett und ausschließlich durch seine Handgriffe und Fußtritte gesteuert wurde. Im Umgang mit echten Pferden wäre er wohl hoffnungslos überfordert gewesen. Er liebte zwar Tiere, aber der erzieherische Umgang mit ihnen war nicht so sehr sein Ding. Schrauben schon eher.

Frank sog die Bergluft in sich auf. Nun ja, wirklich rein war die sicher nicht. In den wenigen Alpentälern drängte sich der Verkehr, auch wenn das hier keine Autobahn war. Der beigemischte Abgasgeruch war nicht zu überriechen.

Doch das störte Frank nicht im Geringsten. Es gehörte für ihn auch dazu – zum Sehen, Fühlen und Riechen mittendrin. Und er war jetzt mittendrin. Das war auch ein Grund dafür, dass er es nach wie vor ablehnte, auf seiner Mary einen Integralhelm zu tragen. Ja, so ein Helm ist sicherer. Weiß ich. Aber der geschlossene Helm vor dem Gesicht war wie ein Gefängnis. Frank liebte seinen vorne offenen Jet-Helm. Einfach den Wind mit allen seinen Gerüchen direkt spüren. Ja, leider auch mit allen seinen Insekten. Und Nadelstichen bei Regen. Aber das war Teil des Ganzen. Zum Schutz der Augen hatte er ja die Brille. Sie ärgerte Frank zwar dann und wann, aber dieses Teil war denn doch unverzichtbar.

Trotz des schönen Wetters kroch die Kühle der Höhe unter seine Lederjacke, die zwar länger geschnitten war und im Sitzen bis auf den Ledersitz hinunter reichte, aber trotz ihres Gürtels in der Taille die Windströme von unten nicht ganz abhielt. Der Zeitpunkt, sich aufzuwärmen, war wohl gekommen. Für eine gute Mahlzeit auch. Frank hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen, nur bei seinen Zwischenstopps Mineralwasser getrunken. Jetzt forderte aber der Hunger sein Recht auf Befriedigung. Also kehrte Frank in Steeg in ein gemütliches Gasthaus ein. Die Sonne hatte schon ihren Zenit überschritten.

*

Andreas interessierte die Landschaft weniger. Er war in den Alpen groß geworden. Der Weitblick, die Höhe und die bizarren Berg- und Felsformationen zählten für ihn zum Alltag. Zum tagein, tagaus langweiligen Alltag. Aber nicht mehr lange – da war er sich sicher. Er hatte einen großen und wichtigen Auftrag übernommen. Und er würde ihn perfekt ausführen. Das Geld könnte ihm einen komfortablen Start in ein unabhängigeres Leben ermöglichen, aber mehr noch die Reputation, die er bei Bartoli nach erfolgreicher Mission genießen würde. Andreas sah sich schon in Bozen oder gar Mailand mit verantwortungsvollen Aufgaben eingesetzt. Er war kurz davor. Morgen hätte er es geschafft.

Der Ofenpass lag schon lange hinter ihm. Nur noch der Flüela-Pass, dann hätte er die Schnellstraßen erreicht.

Andreas achtete nach wie vor nicht auf das grandiose Panorama, das sich ihm bot. Er wusste, es gehört zu einem perfekten Job, keine Fehler zu machen. Ein Unfall auf der Anfahrt wäre für seine Mission fatal gewesen. Davon war der junge Mann überzeugt. Peinlichst wie noch nie zuvor in seinem Leben achtete er auf den Verkehr. Niemanden behindern, sich nicht reizen lassen, und um Himmels Willen nicht in eine Radarfalle tappen! Keine Spuren hinterlassen! Angespannt bis in die Fingerspitzen drillte Andreas sich zu perfekten Schritten. Das war sein Job! Bartoli hatte seine Fähigkeiten erkannt.

Jenseits des Flüela-Passes rollte er im Touristenstrom hinunter ins Tal. Vorbei an Davos und Klosters. In Landquart konnte er dann endlich auf die Autobahn fahren. Zum ersten Male in seinem Leben benutzte er eine Schweizer Vignette. Bartoli hatte auch wirklich an alles gedacht. Alles musste perfekt laufen. Nur kein unnötiges Risiko. Kein Handy, sondern nur öffentliche Telefone benutzen, nur Bargeld. Andreas bewunderte die gute Planung.

In eineinhalb Stunden würde er in Sankt Gallen sein. Noch früh genug, um sich in Ruhe auf seinen Einsatz vorzubereiten. Andreas trat aufs Gaspedal, jedoch immer mit einem Auge auf den Tacho.

*

Ungefähr zeitgleich mit Andreas traf Frank in Sankt Gallen ein. Es dauerte aber noch eine gute Viertelstunde, bis er endlich das Hotel in der Engelgasse erreicht hatte. Das sind halt die Nachteile, wenn man zu faul ist, sein Navi heraus zu kramen. Aber das mache ich locker bei der Parkplatzsuche wett. Frank grinste, als er direkt vor dem Hoteleingang sein Motorrad abstellte.

Bis zu seiner Verabredung hatte er noch gute drei Stunden Zeit. Ausreichend, um einen kurzen Erholungsschlaf nach diesem langen Motorradtag einzuleiten.

Auf dem Bett liegend ging Frank noch einmal die zurechtgelegten Fragestellungen durch. Aber viele waren das nicht. Denn er wusste ja nicht genau, warum Orschel um dieses Interview gebeten hatte. Aber er war sich sicher, dass es irgendetwas mit ihrem Gespräch von vor einem halben Jahr zu tun hatte. Warum hätte Orschel ansonsten ausgerechnet ihn, den Journalisten aus dem entfernten München, anrufen sollen. Darüber sinnierend dämmerte Frank in den verdienten, kurzen Schlaf. Die nächsten zwei Stunden nahm er nichts mehr von der Außenwelt wahr.

*

Draußen war die Dunkelheit bereits über die Stadt hereingebrochen.

Der stellvertretende Stiftsbibliothekar Gerald Orschel hastete an den Ausstellungsexponaten vorbei. Obwohl er hier einen klaren Heimvorteil haben sollte, schien er noch krampfhaft nach einem Ausweg zu suchen. Sein Gegner war dicht hinter ihm – das wusste er. Doch einen Ausweg konnte er nicht entdecken, obwohl er hier doch jeden Winkel kannte. Es ging ihm auch schon nicht mehr um diesen Ausweg – sein Ziel war etwas ganz anderes. Er hatte das Spiel verloren. Seit dem Augenblick als er erkennen musste, dass er an diesem schon fortgeschrittenen Abend nicht allein in diesen Räumen war und der andere bereits einen Schuss auf ihn abgegeben hatte, durchdrang ihn die Überzeugung, dass er den Abend nicht überleben würde. Denn hier gab es keinen Hinterausgang. Und noch bevor er eines der massiven Fenster eingeschlagen hätte, stände der Jäger in seinem Rücken. Er sah keine Chance, wenn der andere es nicht aus Großzügigkeit zuließe. Er dachte an Thomas. Die Nachricht hatte ihn gestern wie ein Blitz getroffen. Jetzt wollte er auch nicht mehr bis zum Letzten kämpfen … Doch er konnte noch Entscheidendes verhindern und vielleicht eine Spur legen, die seine Häscher in ihren fernen Absichten behindern mochte. Aber dazu benötigte er noch ein paar Minuten Zeit. Der Killer durfte ihn noch nicht entdecken.

Er fürchtete um sein Leben und er hastete, doch er rannte nicht. Stattdessen schob er gefühlvoll wechselseitig die Füße wieder und wieder vor. Die Filzpantoffel schluckten jeden Geräuschansatz. Um Himmels Willen nur kein Klacken oder Quietschen der Schuhsohlen auf dem wertvollen Parkettboden provozieren. Doch dazu trieb ihn seine Sorge um den wertvollen Bodenbelag nur unmaßgeblich. Vielmehr versuchte er so sorgfältig, wie es ihm in dieser Gefahrenlage nur möglich war, jeden Ton in diesem hellhörigen und wenig Schall schluckenden Gemäuer zu unterbinden. Gerald schlurfte um die nächste Säule zum dahinter liegenden Schreibtisch. Für einen Augenblick spielte er mit dem Gedanken, den Alarm auszulösen. Aber dann würde auch sein Verfolger sofort wissen, an welchem Platz er jetzt war. Und sofort würden ihm die letzten entscheidenden Minuten fehlen. Aber vielleicht hatte er doch noch eine letzte Überlebenschance, wenn sich sein Gegner auf einen Informationspoker einließe. Vielleicht erlebte er den nächsten Tag ja doch. Er kannte ja nicht einmal die Absichten seines Verfolgers. Wurde er von seinem unsäglichen Kontakt gejagt? Oder hatte ein Dritter von der Sache Wind bekommen und wollte sich jetzt den Kuchen sichern? Wenn das so wäre, dann würde derjenige ihn als Informanten brauchen.

Gerald hastete in seinem Hirn die Varianten durch. Gab es für einen Dritten eine Möglichkeit, das Geheimnis ohne seine Hilfe zu lösen? Er war sich seiner Sache sicher, dass das ohne die schon zurechtgelegte Kombinatorik in seinem Kopf nicht gehen könnte. Ihn zu töten wäre gleichzusetzen mit dem Verlust des einzigen Schlüssels. War das vor wenigen Minuten doch nur ein Warnschuss gewesen?

Doch was wäre, wenn sein Jäger im Namen seines Kontaktes unterwegs war? Dann sah es für Gerald schlecht aus. Denn Bartoli wusste schon zu viel. Zwar noch nicht alles, aber die letzten Lücken für den ersten Schritt würde er vielleicht auch ohne den Bibliothekar schließen können. Orschel verfluchte den Tag, an dem er sich zu diesem verhängnisvollen Kontakt hinreißen ließ. Er hatte geahnt, dass er die Bedeutung dieser Notiz gravierend unterschätzt hatte. Es gab offensichtlich Menschen, die hinter das Geheimnis kommen wollten und dafür über Leichen gehen würden. Gerald sah seine Chancen schwinden. Wer könnte helfen? Hier und jetzt – Gerald fiel niemand und nichts ein. Jemand aus seiner Familie? Sicher nicht. Da war niemand. Oder Maria? Maria hatte nicht die geringste Ahnung von seinen Absichten und Verbindungen. Und was sollte sie schon tun? Oder steckte sie vielleicht hinter alledem? Sie wusste ja auch etwas, wenn auch nur andeutungsweise. Orschel verwarf diesen Verdacht. Sollte er jetzt die Polizei anrufen? Vielleicht. Aber wenn die tatsächlich in einem Blitzeinsatz herbeikäme, wäre es schon vorher um ihn geschehen; da war er sich sicher. Gerald hoffte wieder trotz aller Gegenargumente auf den Dritten als Jäger. Aber wenn nicht?

Er drehte die bereits eingeschaltete, schwache Leuchte ein wenig herum, schob das aufgeschlagene Buch zur Seite und blätterte den Terminkalender auf dem Schreibtisch um. Fast in Gedanken versunken kringelte er den Termineintrag ein, den er jetzt schon seit über zehn Minuten verpasst hatte. Der könnte! Ja, sein eingetragener Gesprächspartner könnte das Rätsel lösen. Und ihm jetzt vielleicht helfen. In einer Kritzelei formte er gedankenversunken die Worte »er kann« neben den Termin. Vielleicht konnte er ihn irgendwie doch noch erreichen. Entschlossen griff er den Telefonhörer und wählte. Nach wenigen Klingelzeichen meldete sich eine Stimme.

Ein metallisches Klacken und ein betont deutliches Räuspern ließen Gerald auffahren. Der schwarz Vermummte richtete in der Türöffnung stehend seine Waffe auf Gerald. Stumm nur den Kopf schüttelnd gab er dem Bibliothekar zu verstehen, dass jetzt jedes Wort einem Selbstmord gleichkäme. Gerald biss sich auf die Unterlippe, sagte keinen Mucks und ließ die Hand mit dem Hörer sinken. Der Schwarze kam langsam näher, seine Waffe im Anschlag. Die Schritte waren laut zu hören, und ihr Echo hallte von den Wänden zurück. Banause, dachte Gerald trotz der akuten Gefahr, der er ungeschützt ausgesetzt war, und schaute auf die nicht in Filz versteckten Schuhe. Der Schwarze griff die Telefonschnur und riss sie mit einem kräftigen Ruck aus dem Wandanschluss heraus.

»Keine gute Idee, mein Freund! Es gibt jetzt nur einen, mit dem du redest. Und das bin ich!«

Die Stimme klang durch die dicke Kopfhaube sehr gedämpft, was ihre bedrohliche Wirkung in dem Dunkel des Raumes noch verstärkte. Mein Gott! Gerald erschrak. Der Schwarze zuckte nur mit den Schultern. Gerald kam es vor, als lächelte der andere unter seiner Maske. Aber wirklich sehen konnte er das nicht.

»Was soll das?« Gerald war von sich selbst überrascht, dass er die Worte ohne zu zögern oder zittern herausbrachte.

»Bist du wirklich so dumm?« Der Schwarze stand jetzt direkt vor dem Schreibtisch. »Wie kann man nur so naiv sein!«

Er drehte die Schreibtischleuchte weiter zu Gerald, so dass der Schein den Bibliothekar stärker blendete. Doch Gerald konnte die Maskenöffnung im Gesicht seines Gegenübers noch immer erkennen, wenn er die Augen ganz leicht zusammenkniff. Und die Waffenmündung war trotz des schwachen Lichtes unübersehbar. Er erkannte, dass es sich um eine Pistole mit aufgesetztem Schalldämpfer handelte.

»Bartoli mag diese Unsicherheiten nicht.«

»Welche Unsicherheiten?« Gerald hatte wirklich keine Idee, worauf der Schwarze anspielte. Das Szenario, das sich vor ihm aufbaute, ließ allerdings keinen Zweifel zu: Gerald wusste, dass es jetzt um alles ging.

»Er hätte gerne etwas von dir.«

»Verdammt! Wer ist dieser Bartoli? Ich weiß nicht, was er will!«

»Verarschen kann ich mich allein! Du kennst ihn, das weiß ich. Und es gibt ein kleines Geheimnis, das du hütest. Ich bin mir sicher, du weißt auch was.«

Hoffnung keimte in Gerald wieder auf. Sie wollten etwas von ihm. Er sollte also nicht einfach getötet werden, sondern sie brauchten ihn noch. Der Schwarze erwartete etwas, und Gerald ahnte auch, was. Es konnte sich nur um die Hinweise auf die Ortsbeschreibung handeln. Aber egal, über seine neueste Entdeckung konnten weder Bartoli noch der schwarz Maskierte vor ihm etwas wissen. Gerald hatte schon mehr, als nur irgendwer wissen konnte. Und hatte sogar schon eine Vermutung, wo er weitersuchen musste. Selbst in seinen Sicherheitshinterlegungen war noch kein Hinweis auf diese Fakten enthalten. Diesen letzten Hinweis wollte er niemandem überlassen. Und er wollte überleben. Jetzt musste Gerald pokern.

»Was?«

»Wo ist der Hinweis?«

In Geralds Kopf schossen die Gedanken kreuz und quer. Er wusste, was der Schwarze meinte. Doch was würde passieren, wenn er nicht nur den Hinweis, sondern sogar das gefundene Dokument selbst auf dem Präsentierteller servierte? Würde der Schwarze dann immer noch abdrücken? Wahrscheinlich ja. Gerald sah trotz des Gegenlichtes in die eiskalten Augen des Schwarzen in dem Maskenschlitz. Er vermochte keinen Hoffnungsschimmer für sich zu entdecken. Und wenn er sich irrte? Vielleicht ließen sie ihn ja am Leben und weitermachen. Gerald war keinesfalls bereit, das letzte Steinchen zu überlassen und gleichzeitig dafür zu sterben. Aber er konnte seinen Tod aus eigener Kraft wohl kaum verhindern. Er konnte nur hoffen. Doch würde er die Reaktion des Schwarzen erst erfahren, wenn er den Hinweis preisgegeben hätte. Er fasste einen Entschluss.

»Ich bin mir sicher, dass ich mehr herausbringen kann, als in dieser Notiz zur Handschrift des Kolb mitgeteilt wird. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Wollen Sie oder Ihr Boss so einfach die Chance verstreichen lassen?«

Er pokerte. Seine Karten schienen nicht so schlecht. Vielleicht konnte er seinen Gegenüber durch demonstrativ zur Schau gestellte Kooperationsbereitschaft überzeugen.

»Liefern ist gut. Aber jetzt! Hier und gleich! Die Notiz bitte!«

Gerald sah seine Chancen schwinden. Der Schwarze schien auf Kooperationsangebote in keiner Weise einzugehen. Und das angedeutete Mehr schien ihn nicht zu interessieren. Oder verstand er die Andeutung nicht? Gerald hoffte auf Zeit.

»Ich hole sie.«

Aber er zögerte noch. Erst als der Schwarze nickte, ging er die zwei Meter zu dem großen Wandregal und griff ein altes, in Leder eingebundenes Buch heraus. Zurück am Tisch schlug er eine Seite auf und zeigte mit dem Finger auf eine Textstelle. Die Augen des Schwarzen blickten skeptisch prüfend, dann knickte er eine Seitenecke um und klappte das Buch zu. Gerald spürte bei dem Anblick einen tiefgehenden Stich in seinem Innern. Wie um Himmels Willen kann man mit solch einem Schatz so umgehen! Doch nichts war jetzt unerheblicher für seine Situation. Er hoffte, heil aus der Nummer heraus zu kommen, oder aber, falls das nicht gelang, seinen Mördern nicht das in die Hände fallen zu lassen, was sie letztlich unbedingt haben wollten. Doch Geralds Andeutungen waren nutzlos verpufft.

Der Schwarze schien zu grinsen, soweit Gerald das durch die Maske erkennen konnte. Er hob die Waffe ein wenig an. Die Bewegung ließ keinen Zweifel zu. Gerald würde aus der Nummer nicht heil herauskommen. Seine Unklarheit war beseitigt und sein Untergang besiegelt. Auch wenn er Ihnen einen klareren Hinweis oder gar die Handschrift gäbe, würde er sterben müssen. Er hatte die vermeintlich wichtigste Information gerade eben ja schon ausgehändigt, und trotzdem holte sein Gegenüber tief Luft, um sein Lebenslicht auszulöschen. In Sekundenbruchteilen schweifte sein Blick zu dem Buch, das er vor dem Telefonat auf die Seite geschoben hatte. Wenn er schon sterben musste, dann wollte er die letzte Chance, das Geheimnis weiterzugeben, nicht verstreichen lassen. Seine Hand lag jetzt auf dem Buch.

Das dumpfe »Plopp« begleitete den Feuerstrahl, der in dem schummrigen Licht aus der Mündig zuckte. Geralds Hand suchte Halt, klammerte sich im Todeskampf um die Buchseite und zerknüllte sie, während er langsam in sich zusammensackte und an der Schreibtischkante entlang schleifend auf den Boden fiel. Das Buch lag noch auf dem Tisch. Die herausgerissene Seite bot der im Todeskampf krampfenden Hand keinen Halt mehr. Sich am Boden krümmend blinzelte Gerald noch einmal auf das Papierknäuel in seiner Hand. Trotz seines Todeskampfes hoffte er noch, dass der Schwarze diesem Fetzen keine Bedeutung schenken würde, sondern den Handgriff als letzte Verzweiflungstat eines Sterbenden werten würde. Was es ja letztlich auch war.

Gerald spürte neben dem Schmerz die Wärme des eigenen Blutes, das langsam seine Brust einnässte. Er fühlte, wie das Leben aus ihm heraus floss. Dann zerfetzte ihm mit dem nächsten »Plopp« eine zweite Kugel das Hemd. Endgültig ging das Licht um ihn herum aus.

Mit vor Schmerz aufgerissenen Augen und starr gewordenem, glasigem Blick lag er tödlich getroffen auf dem Parkett.

Kap 2 - Der Morgen danach

Frank Braun verließ das Badezimmer und blickte dabei zu seinem Bett hinüber. Für einen Augenblick sog er das Strahlen von Rebeccas braunen Augen in sich auf. Welch herrlicher Kontrast zu ihren langen, hell-blonden Haaren! Frank stand auf Blond. Schon seit seinen ersten ernsthaften Erfahrungen mit dem für ihn damals so unendlich geheimnisvollen weiblichen Geschlecht war Blond für ihn die auserkorene Farbe. Mädchen schwarzer oder brauner Haarcouleur hatten verdammt schlechte Karten gehabt, falls sie etwas von ihm wollten. Falls sie wollten …Aber Frank konnte sich auch noch gut daran erinnern, wie er damals wochenlang eine holde Weiblichkeit anschmachtete und weder diese noch irgendeine andere Schönheit an seiner Schule in Köln überhaupt irgendetwas von ihm wollte.

Aber jene Zeiten waren schon lange vorbei. Mit seinen 32 Jahren kannte Frank diese Befürchtungen nicht mehr. Allerdings überraschte ihn seine gestrige Eroberung doch – denn es war ja genaugenommen keine, wie er sich jetzt mit langsam klarer werdendem Kopf eingestehen musste. Wer hier wen erobert hatte, lag für ihn schon deutlich auf der Hand. Dieses Mal war er das Opfer.

Während er sich seine Jeans überstreifte, hüpfte Rebecca nackt an ihm vorbei ins Bad. Im Vorüberhuschen drückte sie ihm einen flüchtigen Kuss auf und kniff ein Auge zu.

»Ich beeil mich«, flüsterte sie lachend.

Frank schaute ihrer Violinen gleichen Silhouette nach. Auch er lachte, sagte aber nichts, sondern schüttelte nur seinen Kopf. Das ist mir noch nie passiert. Als hätte ich es nötig. Aber – war trotzdem schön. Einfach traumhaft. Nach wenigen Minuten stand er fertig gekleidet mit seiner Lederjacke in der Hand am Fenster und schaute hinaus. Ein wenig anders hatte er diese Tage schon geplant. Er hatte sich alles so schön zurechtgelegt: Auf Kosten der Zeitung die Dienstreise hierher machen, gestern das Interview führen und dann den heutigen Freitag und das Wochenende für eine Tour durch die Schweizer Berge nutzen. Aber der heutige Tag war in diesem Sinne wohl verloren, denn jetzt musste er zusehen, dass das Interview heute stattfinden würde. Ohne Ergebnis dürfte er sich nicht in der Redaktion blicken lassen. Die würden ihm seine Motorradtour garantiert heftig unter die Nase reiben.

Als Rebecca bereits nach etwas mehr als fünfzehn Minuten fertig vor ihm stand, war er doch sehr überrascht. Perfekt! Der rote, enge Rock unterstrich die aufreizenden Proportionen ihrer schlanken Taille und des wohlgerundeten Beckens messerscharf. Das Schwarz ihrer Lederjacke in Verbindung zum Blond der Haare und dem Rot des Stoffes formte für Frank das Bild einer sexuellen Freiheitstrikolore.

»Schon?«

»Klar, mein Herzchen. Macht die Routine.« Charmant grinsend nahm sie die bereitliegenden Geldscheine und steckte sie ein. »Dass es auch mir gefallen hat, siehst du ja. Sonst wäre ich nicht bis jetzt geblieben. Du warst nicht schlecht.«

Frank verstand diese Worte als vorzügliche Kundenbetreuung und drückte ihr noch einen Abschiedskuss auf.

»Ciao.« Ein Anflug von Trennungsschmerz hemmte seine Stimmbänder.

»Ciao, mein Herzchen. Und falls du mal wieder …« Ihm einen letzten aufreizenden Blick zuwerfend legte sie ihre Visitenkarte auf den Tisch und stakste in ihren roten High Heels grazil auf den Etagengang hinaus. Sie hatte es drauf, den Bauch eines Mannes zu pinseln und alles darunter feurig zu kitzeln.

Als sie die Tür zugezogen hatte, hing Frank ihr noch für einige Augenblicke nach. Diese Frau hatte seine Magengegend schon sehr zum Grummeln gebracht, gleich in den ersten Minuten am Abend zuvor. Und diese Schmetterlinge im Bauch hatten sich auch nicht wieder gesetzt. Dabei wusste er nichts über sie. Zweifelsfrei musste er annehmen, dass Rebecca auch bei ihm nur einen guten Job gemacht hatte. Wer weiß, vielleicht sogar widerwillig und nur gut geschauspielert? Frank hatte keinerlei Erfahrung im Kontakt mit Prostituierten. Und in ihr Innerstes hineinschauen konnte er schon gar nicht. Er zuckte nur leicht seine Schultern und machte sich klar, dass diese Nacht sicher für nichts ein Fundament gewesen sein konnte – für rein gar nichts.

Eine Minute später klopfte es.

»Hast du etwas vergessen?«, rief Frank, während er schnell die Tür öffnete.

»Herr Braun?« Das Einheitsblau der zwei Uniformierten offerierte einen schlechten Ersatz für Rebeccas Trikolore.

»Ja …? Sie wünschen?«

»Kantonspolizei. Entschuldigen Sie die Störung. Hätten Sie die Freundlichkeit, uns für eine halbe Stunde zu begleiten?«

»Ja … äh, nein. Bitte – äh, worum geht es? Wollen Sie mich verhaften?«

»Oh, entschuldigen Sie, Herr Braun. Es ist wirklich nur eine Bitte. Normalerweise wäre Kommissar Gäggeler selbst gekommen, um Ihnen einige Fragen zu stellen. Aber weil er ganz akut nur sehr wenig Zeit hat … Es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Sie können uns damit sehr helfen und Zeit sparen. Es ist sehr dringlich.«

»Aber worum geht es denn?«

»Sie kennen Herrn Gerald Orschel?«

»Aber ja. Seinetwegen bin ich ja hier in Sankt Gallen.«

»Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Herr Orschel tot ist.«

»Mein Gott! … Deshalb …« Frank wurde ein wenig bleich. Der Tod eines Menschen hatte ihn noch nie kalt gelassen. Gedankenversunken setzte er den Satz fort: «… war er gestern nicht da …«

»Können wir?«

»Ja. Und – woran starb er?«

»Mord.«

Frank schluckte. Mit dem Schock in den Gliedern streifte er seine Jacke über, steckte die Visitenkarte ein und folgte den Gendarmen. Das heutige Frühstück würde wohl ausfallen.

*

Wie alle anderen musste auch Frank die Filzpantoffel über seine Schuhe stülpen. Staunend schlurfte er durch den Barock-Saal. Die Pracht der kunstvoll in Ornamente eingefassten Deckengemälde fing ihn wie eine Traumwelt ein. Die Bilder schwebten in Bordüren, die die Form von Wolken hatte, hoch über den Köpfen der Besucher. Der Rest des Saales stand aber in nichts nach. Auf halber Höhe schmiegte sich eine begehbare Holz-Galerie mit kurvigem Schwung an die Wände und die Säulen. In ihrer Schlichtheit schon wieder prächtige Bücherschränke standen sowohl da oben auf der Empore als auch ebenerdig dicht an den Wänden. Alleinstehende Vitrinen aus Holz mit holzeingefassten Glasdeckeln verteilten sich innerhalb des Saals auf dem Parkettboden mit seinen kunstvollen Intarsien. In der Mitte des Saales stand ein riesiger, filigran mit vielen Drehebenen angelegter Globus. Frank fragte sich, warum Gerald Orschel ihn nicht hier empfangen wollte, wo doch schon ihr erstes Gespräch vor einem halben Jahr auch nicht hier stattgefunden hatte. Eine solche Pracht hätte ihrem Thema noch mehr Atmosphäre und Gewicht verliehen.

In der hinteren Ecke des angrenzenden Lesesaals empfing ihn der Kommissar.

»Es freut mich, dass Sie meiner Bitte gefolgt sind, Herr Braun. Ich bin Kommissar Gäggeler.« Er reichte ihm die Hand.

»Angenehm. – Wie starb Herr Orschel?«

»Nun«, Gäggeler stockte. Mit einem deutlich prüfenden Blick musterte er den Deutschen. »Ich hätte da erst noch ein paar Fragen, wenn Sie gestatten.«

Frank spürte das ihm entgegenschlagende Misstrauen. Die freundliche Einladung war wohl doch nicht so ganz ehrlich gewesen. Gäggeler wollte ihm auf den Zahn fühlen.

»Nur zu, Herr Kommissar.« Frank ahnte, welche Standardfrage jetzt auf ihn zukam.

»Wo waren Sie gestern Abend zwischen 21 Uhr 15 und 22 Uhr 15?«

»Ich wartete im Restaurant Metzgertor auf Herrn Orschel. Das war so …« Frank ließ noch einmal den gestrigen Abend im Kopf-Kino ablaufen. »Also … bis ungefähr Viertel vor Zehn wartete ich. Dann ging ich ums Eck in eine Bar mit Live-Musik, Rock Star oder Rock Story oder so ähnlich.«

»Ja klar. Und Sie waren allein, vermute ich.«

»Ja.« Frank spürte den anklagenden Blick des Polizisten in seinem Gesicht.

»Und keiner oder alle haben Sie gesehen. Na toll!«

»Na ja, … Moment! Also im Metzgertor bat ich die Bedienung ausdrücklich, mich auf dem Handy anzurufen, falls Herr Orschel doch noch auftauchen sollte. Ich hinterließ meine Nummer.«

»Hm, Hm. – Und Sie glauben, das reicht? Sie hätten ohne Schwierigkeiten noch hierher eilen können.«

»Moment!« Frank sah sich in die Enge gedrängt. Wie konnte so ein Verdacht überhaupt entstehen?! Er empfand Gäggelers Fragen als ziemlich unverschämt. »Im Rock Star oder Store, oder wie auch immer das heißt, haben mich auch Leute gesehen.«

»Wer?«

»Nun ja, die Bedienung.«

»Name? Oder Geschlecht?«

Frank war perplex. Der hat sie doch nicht alle auf’m Kasten! Name! Aber Frank erkannte, dass Gäggelers Frage gar nicht so abwegig war. Wer hatte ihn bedient? Frank hatte darauf überhaupt nicht geachtet. Er wusste es nicht. Er hatte seine Augen ganz woanders gehabt. Er kramte in seiner Jackentasche.

»Ich war im Gespräch.« Frank reichte dem Kommissar die Visitenkarte.

»Rebecca!« Gäggelers Reaktion war kein Ausruf, sondern ein fast unterdrückter Fluch. Der Polizist nahm die Visitenkarte nicht an, sondern wählte auf seinem Handy die Nummer, ohne auf die Karte zu blicken.

»Ja, hier Gäggeler. … Ja, Chris. … Nein, rein dienstlich. Hast du – … haben Sie gestern Abend mit einem Frank Braun im Rock Story zusammengesessen? … Ja. Braun ist sein Nachname. … Ach … Kleinen Moment bitte!«

Gäggeler wandte sich an Frank. »Wie lange waren Sie denn mit der Dame zusammen.«

Frank schluckte. Das Verhältnis zwischen diesem Kommissar und Rebecca war ihm nun gar nicht geheuer. Er zögerte, mit der Wahrheit heraus zu rücken. Was lief zwischen den beiden?

»Ähm … also … Wir gingen danach noch zu mir.«

»Ins Weiße Kreuz?«

»Ja.«

»Und? Für wie lange?«

»Bis Sie mich soeben abholen ließen.« Frank schluckte noch einmal. Jetzt war es raus.

»Also, Reb-… meine Dame, wie lange? … Oh ja! … Also tatsächlich die ganze Nacht hindurch. … Ich werde Sie nochmal anrufen.« Gäggeler beendete sichtlich angefressen das Telefonat. Verkniffen starrte er Frank in die Augen.

»Sie …« Das Wort klang wie eine dumpf gehauchte Drohung. Dann fing Gäggeler sich. »Also, die Dame bestätigt Ihre Angaben.«

»Und? Was heißt das jetzt?«

Frank entnahm dem giftigen Bick Gäggelers, dass sie beide sicher nie Freunde werden könnten. Dabei hatte er doch weder ihm noch irgendwem anders aus dem direkten Umfeld etwas getan.

»Hm.« Gäggeler verzog nur abfällig seinen rechten Mundwinkel und wandte sich ab.

»Kommen Sie, Herr Braun!« Frank überhörte die leichte Überbetonung des Wortes »Herr« nicht. Er folgte dem Kommissar um den Schreibtisch herum. Jetzt sah er die herausgerissene Telefonleitung anbindungslos und verloren auf dem Parkettboden liegen. Gäggeler zeigte mit dem Finger auf den Termineintrag im Kalender.

»Sie waren also gestern, den 14. Juni, um 21 Uhr 30 mit dem Bibliothekar verabredet?«

Frank nickte. »Aber er erschien nicht.« Er schaute auf die Markierungen auf dem Fußboden. Klebestreifen. Wahrscheinlich hielt Kreide, die er eigentlich erwartet hätte, nicht auf dem glatten Parkett. Reste der Blutspuren waren noch deutlich erkennbar.

»Und was bedeutet diese Anmerkung?«

Frank zog die Schultern hoch. »Tut mir leid, Herr Kommissar. Vielleicht einfach, dass ich zu dem Termin kommen konnte. ›Er kann‹ … Nein, etwas anderes fällt mir nicht ein.“

Gäggeler blätterte durch den Kalender, indem er die Seiten vom Daumen gehalten in Reihe herunter rauschen ließ. „Eigenartig, dass er eine solche Bestätigung bei keinem anderen Eintrag vermerkte. Und nirgends sonst ein eingekreister Termin. Sie schienen ihm besonders wichtig.“

Wieder zuckte Frank mit den Schultern. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Interview etwas außergewöhnliches sein sollte. Er schaute sich den Eintrag genauer an. Nur sein Name, eingekreist und ‚er kann‘. Sonst nichts.

»Wie haben Sie mich gefunden?«

Gäggeler blickte kurz auf und schien zu überlegen, ob er sich auf diese Frage einlassen sollte. Er entschied sich für eine Gegenfrage.

»Wusste Orschel, wo Sie hier nächtigen?«

»Ja. Wir hatten sogar überlegt, ob wir das Interview im Hotel führen sollten. Aber Orschel empfahl dann doch das Metzgertor.«

Gäggeler nickte kurz und sagte: »Okay. Wir fanden Sie per Telefon. Das letzte Telefonat, das von diesem Apparat aus geführt wurde, war ein Anruf im Weißen Kreuz. Die Verbindung stand allerdings nur wenige Sekunden.«

»Mit wem sprach er?«

»Da er die dortige Zentrale anrief wahrscheinlich wegen der kurzen Dauer nur mit jemandem an der Rezeption. Aber wir konnten noch niemanden befragen, der über die Nacht dort Dienst hatte. Wir wissen noch nicht definitiv – falls wir das überhaupt definitiv klären können –, wen er sprechen wollte. Aber in der Gästeliste stießen wir auf Ihren Namen, den wir ja schon vom Kalender kannten. Aber erst seit wenigen Minuten weiß ich durch Ihre Angaben gesichert, dass tatsächlich Sie mit dem Eintrag im Kalender gemeint sind.«

Frank hörte aus dem sich ändernden Tonfall in der Stimme Gäggelers, dass sich dessen Aversionen zu legen schienen.

»Und, wie starb Herr Orschel denn nun?«

Gäggeler blickte ihn nach wie vor abschätzig an, rang sich aber zu einer Antwort durch.

»Erschossen. Aus kürzester Distanz.«

Frank schaute wieder auf die Klebestreifen.

»Und, wissen Sie schon mehr?«

Der Kommissar antwortete nicht, sondern dachte einen Moment lang über etwas nach. Nach einer kurzen Pause fragte er:

»Herr Braun, können Sie mit dieser Seite etwas anfangen?«

Er hielt ihm ein in eine durchsichtige Plastikhülle eingestecktes Stück Papier hin, das einmal sehr zerknüllt gewesen sein musste und an einem Rand deutlich rot gefärbt war. Frank schaute es sich genauer an. Er erkannte eine Katalogseite mit der Seitenzahl Drei. Das Papier schien irgendwo herausgerissen worden zu sein. Wahrscheinlich stammte das Blatt aus einem der Bibliothekskataloge. Der rote Rand war wahrscheinlich von Blut getränkt. Ganz offensichtlich handelte es sich um ein akutes Beweismittel, denn sonst hätte die Polizei dieses Stück nicht so verpackt.

»Eine Katalogseite, nehme ich an.«

»Und die Notiz?«

Frank inspizierte das Blatt genauer.

»Vater unser und – was heißt das? Mit Notkerze? Lag das vielleicht in der Klosterkirche?« Frank konnte mit dem Eintrag nichts Rechtes anfangen. Er zuckte nur mit den Schultern.

»Okay, okay, Herr Braun.« Gäggeler legte das Stück wieder auf den Schreibtisch. Direkt neben der Ablagestelle entdeckte Frank das aufgeschlagene Buch.

»Hier heraus?«

Gäggeler nickte.

»Darf ich?« Frank wollte das Buch greifen.

»Nein. Aber ich kann Ihnen den Titel nennen: ›St. Gallen Codices‹. Sagt Ihnen das etwas?«

»Sie machen Witze, Herr Kommissar. Natürlich hat diese Bibliothek Verzeichnisse ihrer Schriften. Wer denn sonst wenn nicht die Bibliothek selbst?«

Gäggeler nickte und winkte ab. »Schon gut. Das Gespräch mit dem Bibliotheksleiter steht eh noch aus. Ich denke, er wird mir mehr sagen können, oder? Sind sie ein Fachmann?«

Frank wunderte sich über diese Frage. Warum hat Gäggeler ihm überhaupt Fragen zu dem Schriftstück gestellt, wenn er gar nicht einschätzen konnte, ob Frank fachlich etwas dazu sagen konnte. Ein Schuss ins Blaue?

»Nun ja, wie man es nimmt. Das Interview, das wir gestern führen wollten, sollte schon ein fachliches sein. Zugegeben – sicher nicht in allen Details höchstwissenschaftlich. Denn dann, so fürchte ich, würden meine Leser aussteigen. Aber tiefer als oberflächlich sollte es allemal sein. Sonst hätte Orschel mich sicher nicht kontaktiert.«

»Er kontaktierte Sie? Nicht umgekehrt?«

»Nein, nicht umgekehrt. – Dieses Mal nicht.«

»Dieses Mal?«

»Ja. Wir führten bereits schon einmal ein Interview. Damals fragte ich bei ihm an.«

»Wann war das?«

»Vor zirka einem halben Jahr.«

»Und – worum ging es?«

Frank wartete mit einer Antwort. Die Fragerei wurde ihm zu blöd. Was interessierte Gäggeler der Inhalt eines Zeitungsinterviews vor einem halben Jahr.

»Rein fachlich. Mittelalterliche Schriften. Ihre Bedeutung für unsere heutige Kultur, zumindest für unsere heutige Literatur.«

»Sie arbeiten für wen? Das Fernsehen? Oder eine Zeitung? Oder ein Magazin?«

»Zeitung. Süddeutsche in München.«

»Hm Hm.« Gäggeler nickte. Aber offensichtlich war seine letzte Frage von ihm nur so dahin geplappert. Die Antwort interessierte ihn augenscheinlich nicht wirklich. Als driftete jetzt die Befragung in einen Small Talk ab. Doch das schien nur so.

»Einen Journalisten kann ich jetzt allerdings hier wahrlich nicht weiter gebrauchen. Ich denke, das verstehen Sie. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre bereitwilligen Auskünfte. Hinterlassen Sie bitte bei meinem Kollegen, wie wir Sie in den nächsten Tagen und dann in Ihrer Redaktion erreichen können.«

Gäggeler blickte ihn wieder scharf an und fuhr fort: »Hier haben Sie meine Karte. Vielleicht fällt Ihnen doch noch das eine oder andere ein.« Dann fingerte er aus seiner Jackentasche seine Visitenkarte hervor. Während er sie Frank überreichte, fügte er in deutlich vernehmbarem abfälligen Tonfall hinzu: »Und die andere sollten Sie entsorgen.«

Dann drehte er sich um und suchte das Gespräch mit seinem Kollegen. Frank verstand den Rausschmiss. Er hatte auch kein weiteres Interesse, mit Gäggeler weiter zu plaudern. Er verabschiedete sich und ging. Doch sein Interesse an dem Fall war forciert geweckt.

Kap 3 - Die Bibliothekarin

Frank setzte sich für eine kurze Pause zum Nachdenken auf einen der Stühle im Bereich vor dem Barocksaal.

Die Motorradtour zum Wochenende konnte Frank abschreiben. Jetzt einfach in die Berge zu fahren und so zu tun, als sei nichts geschehen, kam nicht in Frage. Das könnte er auch vor seiner Reporter-Ehre nicht rechtfertigen. Er selbst war direkt in einen Mordfall verwickelt! Mein Gott! Eine Schlagzeile war ihm in den Schoß gefallen – einfach so! Jetzt konnte er etwas daraus machen. Da musste er aktiv werden! Vielleicht ergab sich dann auch die Chance, aus dem Ressort »Kultur« einmal heraus zu kommen. Endlich etwas Richtiges! Auch wenn ihm viele der literarischen oder künstlerischen Themen Spaß machten, so hatte er doch diese Sparte immer als ein Abstellgleis empfunden, das ihn an seiner wahren Profession hinderte. Da half es auch nichts, dass er sich einen hervorragenden Ruf als Kenner der mittelalterlichen deutschen Kultur und sogar als exzellenter Kombinatoriker bezüglich mittelalterlicher Beschreibungen verschafft hatte.

Vor vier Jahren hatte er sich nach seinem Kölner Studium der Publizistik und Germanistik und anschließendem Volontariat um eine feste Anstellung bemüht und war in München gelandet. Die dortige Redaktionsleitung war anscheinend von dem jungen Journalisten angetan, machte ihm aber gleichzeitig klar, dass auch im Zeitungsleben die Ochsentour anstehe. Nicht gleich in die schlagzeilenträchtigen, publikumswirksamen Sparten mit blutrünstigen oder polit-aktuellen Themen einsteigen, sondern auch die Randbereiche kennenlernen. Frank wurde ein Job in der Kulturredaktion offeriert. Und Frank nahm an – denn große Auswahlmöglichkeiten hatte er nicht. Nur durfte das niemand ahnen, sonst wären seine Einstiegschancen noch schlechter gewesen. Er akklimatisierte sich schnell in der für ihn fremden Stadt. Doch einen wirklichen festen Freundeskreis hatte er bis heute noch nicht aufgebaut. Alles blieb in irgendeiner Form oberflächlich – ob es nun die Kumpels für die Motorradausfahrten, den Fußball oder das Bier am Abend waren oder die weiblichen Bekanntschaften für die späteren Stunden. Die richtigen Freunde oder die richtige Frau waren noch nicht dabei gewesen. Er vermisste seinen Kölschen Klüngel noch immer, in dem er nicht erst seit seiner Schulzeit auf dem Lindenthaler Apostelgymnasium groß geworden war. Und auch im Beruf hielten sich die Kontakte auf einem eher oberflächlichen Niveau. Und drehten sich immer um Literatur, um Sprachforschung oder auch dann und wann um Theater.

Jetzt hatte er die vielleicht einmalige Gelegenheit, den Beweis für andere Befähigungen zu liefern. Und – außerdem konnte er doch keinesfalls ohne irgendein Arbeitsergebnis aus diesem durch ihn selbst verlängerten Wochenende nach München zurückkehren. Was war hier im Gange? Warum wurde ein so biederer Mensch wie Gerald Orschel erschossen? Frank konnte sich keinen Reim darauf machen. Aber ein guter Journalist sollte Licht in die Hintergründe bringen können.

Eine junge Frau in einem modischen, aber streng und nüchtern geschnittenen petrol-blauen Kostüm kam auf ihn zu. Sie hielt einen Zeitungsausschnitt in der Hand. Ihr Blick wanderte immer wieder zwischen dem Fetzen Papier und Frank hin und her. Sie stutzte noch einen Moment, doch dann sprach sie ihn an.

»Herr Braun? Frank Braun von der Süddeutschen?«

Frank nickte erstaunt. Er kannte die Frau nicht. Höflich stand er auf. Er überragte sie um mehr als einen halben Kopf.

»Ja. Sie kennen mich?«

»So ist es. Von dem Bild hier. Ist ja nicht schwer.« Sie reichte ihm den Zeitungsausschnitt. Doch schon während des Herüberreichens hatte Frank den Artikel erkannt – sein Orschel-Interview mit gemeinsamem Bild von vor einem halben Jahr.

»Ich bin Maria Brugger. Bibliothekarin hier in der Stiftsbibliothek.«

»Freut mich.« Er griff ihre zur Begrüßung ausgestreckte Hand.

»Sie haben das Unfassbare schon erfahren?« Ihre Frage schien eher rhetorisch, denn wenn Frank schon hier war, dann musste er es schon wissen. Frank nickte.

»Wirklich unfassbar.« Während er dies sagte, fiel ihm die von mittlerweile getrockneten Tränen leicht verwischte Schminke um ihre braunen Augen hinter der sehr rechteckig designten Brille mit dickem, schwarzem Hornrand auf. Au Mann! Schon wieder braun! Sein Gedankenblitz zuckt einige Stunden zurück. Doch nur wie ein kurzer Nadelstich.

»Ich nehme an, auch für Sie und die anderen hier ein Schock.«

Frau Brugger nickte und atmete einmal tief durch.

»Weiß irgendwer schon etwas näheres über die Hintergründe?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Aber – Entschuldigung – Sie kamen auf mich zu. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«

»Nein, Herr Braun. Es gibt nichts Bestimmtes. Ich wusste nur zufällig von Ihrem Termin gestern Abend. Und dann sah ich Sie heute Morgen mit den Polizisten hier eintreten, nachdem meine Befragung durch den Kommissar kurz zuvor beendet war. Und ich wollte Sie nicht einfach so kommentarlos hier sitzen lassen, als würde nur die Polizei sich um Sie kümmern. Wo Sie doch so weit angereist sind.«

Frank nickte lächelnd und schloss dabei kurz, aber deutlich seine Augen als Ausdruck der willkommenen Zustimmung.

»Soweit ich es mitbekommen habe, war dieses Gespräch für Gerald, also Herrn Orschel, wohl sehr wichtig.«

»Worum sollte es gehen, Frau Brugger?«

Die Frau zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Er sprach nicht darüber. Sie wissen es auch nicht? Ich habe es, wie gesagt, nur durch Zufall mitbekommen, als er in Ihrer Redaktion anrief.«

»Hm.«

»Wenn Sie einverstanden sind, dann können wir gern einen Kaffee trinken. Damit Sie nicht so ganz umsonst hier her gekommen sind.« Sie zwang sich zu einem kurzen Lächeln.

»Das ist sehr freundlich, Frau Brugger. Das Angebot nehme ich gern an.« Frank fiel jetzt zum ersten Mal seit Verlassen des Hotels sein ausgefallenes Frühstück ein.

Gemeinsam gingen sie durch die Gänge zum kleinen Büro der Bibliothekarin. Frank nahm auf dem einzigen Besucherstuhl Platz und nahm dankend die Tasse mit dem aus einer Thermoskanne ausgeschenkten Kaffee entgegen.

»Milch? Zucker?«

»Nein danke. Einfach schwarz.«

Für einen Augenblick kehrte Stille ein. Offenbar war der Bibliothekarin nicht nach Small-Talk. Der Anlass verbot dies wohl. Frank musterte verstohlen seine Gesprächspartnerin. Die für sein Empfinden etwas zu große Brille wirkte trotz oder gerade wegen ihres breiten Randes nicht altmodisch. Und sie passte hervorragend zur Kleidung der Frau, denn sie verlieh ihrem Gesicht eine charmante Strenge, die in verblüffender Weise auffallend gut mit dem Alter der Frau harmonierte, wenn auch das Kostüm sie älter erscheinen ließ. Frank schätzte sie auf achtundzwanzig bis dreißig, also noch recht jung für den Job. Das glatt fallende, seitlich gescheitelte, knapp über der Schulter nach innen gelegte dunkelbraune Haar rundete das Erscheinungsbild ab. Leider nicht blond, dachte Frank. Das gesamte Styling der Frau wirkte stilsicher, aber unaufdringlich. Doch genau diese Unaufdringlichkeit in ihrer perfekten Gesamtheit schnitt sich in Franks Gedanken hinein. Die Frage der Bibliothekarin schreckte ihn auf:

»Sie haben gestern nichts von ihm gehört?«

»Nein, Frau Brugger. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Das Handy war ausgeschaltet. Und am Abend wartete ich vergebens.«

Die Frau nickte. »Und, was erzählte Ihnen die Polizei?«

»Nun ja, genau genommen nicht so sehr viel. Also – ich war ja gestern Abend um halb Zehn mit Orschel zu dem Interview verabredet. Aber er kam nicht. Die Polizei nahm mich ins Visier, weil unsere Verabredung in dem Terminkalender stand und der Bibliothekar zu ziemlich genau dieser Zeit erschossen wurde. Der Kommissar befragte mich nach dem Zeitraum von Viertel nach Neun bis Viertel nach Zehn. Also muss Orschel in diesem Zeitraum ..., ähm …, erschossen worden sein.«

»Und – wo waren Sie zu jener Zeit?«

»Zunächst im Restaurant, wo wir uns treffen wollten, dem Metzgertor, und dann im Rock Story, oder wie das auch immer heißt.«

»Und – belegt?« Frau Brugger blickte ihn prüfend und für den Bruchteil einer Sekunde sogar misstrauisch an.

»Ja, Frau Brugger, belegt.« Frank warf ihr einen etwas abfälligen Blick zu. Das hatte er nicht beabsichtigt, aber sein Missfallen über ihre Frage übermannte ihn für diesen einen Augenblick. Misstrauen beleidigte ihn.

»Okay!« Die Frau hob fast entschuldigend die Hände.

»Schon gut. Jedenfalls schien Orschel noch versucht zu haben, mich telefonisch zu erreichen. Er rief in meinem Hotel an. Aber nur ganz kurz. Vielleicht wurde sein Anruf unterbrochen. Doch das weiß ich nicht. Aber – es kann natürlich auch sein, dass der Anruf gar nicht mir galt. Und der Anrufer muss auch nicht zwingend der Ermordete gewesen sein. Auch der Mörder hätte dort anrufen können.«

»Um Sie zu sprechen?«

Frank zuckte mit den Schultern. »Möglich. Auch wenn ich da keine Verbindung sehe. Aber im Weißen Kreuz wohnen ja auch noch andere Leute.«

»Und – was noch?« In ihrer Ungeduld hatte Frau Brugger sich vorgebeugt, als wolle sie mit ihrem Blick in Franks Gehirn eindringen.

»Nun – Ihr … Chef? – War Orschel Ihr Chef?«

Sie nickte.

»Also, Ihr Chef hatte den Termin mit mir besonders markiert und vermerkt ›er kann‹.«

»Ja, den Eintrag hat mir der Kommissar auch gezeigt. Ich konnte mir aber keinen Reim darauf machen.«

»So wenig wie ich. Und aus einem Katalog der Bibliothek war eine Seite mit einem Vermerk Ihres Chefs herausgerissen. Sie muss wohl im Blut gelegen haben.«

»Was für eine Seite und was für ein Vermerk?«

»Etwas mit ›Vater unser‹ und ›Notkerze‹. Damit konnte aber weder ich noch anscheinend dieser Kommissar etwas anfangen.«

Sie schüttelte mit dem Kopf.

»Das hatte er mir nicht gezeigt. – Wo heraus gerissen?«

»Aus einem der Stiftskataloge. Glaube ich zumindest. St. Gallen Codices.«

»Oh! Davon haben wir verschiedene Ausgaben. Wissen Sie welche?«

»Nein. Aber die herausgerissene Seite war eine Seite Drei.«

»Da können wir gerne die Ausgaben durchsuchen. So viele sind es nun auch nicht.«

»Aber die eine werden wir nicht finden. Denn ich denke, dass die Polizei das Buch mitnahm. Es lag auf dem Schreibtisch.«

»Och, das macht nichts. Wir haben alle Exemplare als elektronische Kopien auch online verfügbar.«

»Klar – hätte ich ja wissen sollen.« Frank lachte.

»Aber dass auf der Seite eine handschriftliche Bemerkung stand – das sieht Herrn Orschel gar nicht ähnlich. – Oder es hatte etwas mit seiner Entdeckung von vor drei Monaten zu tun. Daraus machte er eine große Geheimniskrämerei. Auch untypisch für ihn. Seit der Zeit …«

»Entschuldigung. Worum ging es da?«

»Ich weiß es nicht genau. Nur, dass es etwas mit einem Dokument zu tun hatte, das laut einer Anmerkung in einer alten Schrift schon vor Jahrhunderten von hier verschwunden sei. Gerald machte da einmal so eine Andeutung. Aber als ich nachfragte, war er zugeknüpft wie sonst nie.«

»Irgendetwas mit ›Vater unser‹ oder ›Notkerze‹?«

»Quatsch. – Oh, pardon! Ich weiß natürlich nicht, ob das Quatsch ist. Aber vorstellen kann ich mir das nicht. Wenn Sie wollen, können wir gern einen Blick in die Kopien werfen.«

»Ja. – Aber mehr würde mich zunächst interessieren, was Ihr Chef auf seinem Computer hat. Falls er so etwas wie einen elektronischen Terminkalender führt.«

»Einen solchen Kalender gibt es. Aber Gerald führte seine Termine nicht selbst. Das machte das Sekretariat für ihn. Er war ein Altmodischer. – Doch den Blick können wir uns schenken. Die Polizei nahm den Rechner heute Morgen schon mit.«

»Klar. Auch das hätte ich mir denken können«, stöhnte Frank. »Dabei hätte mich nicht nur sein Kalender, sondern noch mehr sein Schriftverkehr interessiert. Schrieb er Emails?«

»Ja. Da musste er aus seinen Gewohnheiten ausbrechen.«

Frau Brugger dachte einen Augenblick nach.

»Vielleicht haben wir aber doch eine Möglichkeit. Auf seinem privaten Computer könnte etwas sein.«

»Steht der denn auch hier?«

»Nein. In seiner kleinen Wohnung.«

»Und – wie kommen wir da hinein ohne einzubrechen?«

»Mit einem Schlüssel.« Dabei zog sie das Wort ›Schlüssel‹ triumphierend in die Länge. Sie griff in die Schreibtischschublade und hob einen kleinen Bund in die Höhe.

»Oh. Sie haben eine Wohnungsschlüssel.« Das rutschte Frank so heraus. Eine private Verbindung zwischen dem alten Orschel und der jungen Brugger hatte er nicht erwartet.

»Ach«, lachte sie, »nicht was Sie jetzt denken. Gerald war alleinstehend, ohne Verwandtschaft, soweit ich weiß. Und sicherheitshalber hatte er hier einen Schlüssel deponiert. Man kann ja nie wissen. Und mich wählte er als Person seines Vertrauens. – Was Sie denken! Mit so einem Alten!« Trotz des traurigen Anlasses ihres Beisammenseins lachte Frau Brugger jetzt laut los. Dann fuhr sie fort:

»Wenn Sie wollen, können wir gern hinüber gehen. Seine Wohnung ist nur eine Gasse von hier entfernt.«

»Und die Polizei?« Frank zuckte. In die polizeilichen Ermittlungen wollte er sich nicht direkt einmischen. Zumindest jetzt noch nicht. Mit Gäggeler wollte er sich nicht anlegen.

»Das werden wir doch direkt sehen, oder? Entweder ist die Wohnung unter polizeilicher Obhut – oder nicht.«

Ihr Tatendrang überraschte Frank völlig. Er nickte, stimmte freudig zu. Ab sofort hatte die Frau bei ihm ›einen dicken Stein im Brett‹.

*

Nach wenigen Minuten betraten sie das dreistöckige alte Haus in dem südlichen Abschnitt der Gallusstraße.

»Keine Spur von Polizei – sehen Sie.«

Schnell erreichten sie über die Holzstiege die erste Etage. Frau Brugger wollte gerade den Schlüssel einstecken, als sie sich erstaunt zu Frank herum drehte.

»Die Tür ist auf!«

»Doch Polizei?«

»Hm.« Vorsichtig stieß sie die Tür auf. Beim Blick in den Flur war keine Menschenseele zu sehen. Langsam traten sie ein.

Ein heftiges Poltern schreckte die beiden auf.

»Da ist jemand!«

Frau Brugger unterdrückte aber einen Schrei und flüsterte den Ausruf nur.

»Woher kam das?« Frank sah die Überraschung im angespannten Gesicht der Frau.

»Das Arbeitszimmer, glaube ich!«

Die Frau schlich zu der Tür und drückte naiv, aber mutig die Klinke. Mit wilder Entschlossenheit warf sie den Türflügel auf. Frank erblickte den Umriss der schwarz gekleideten Person. Der Gegenstand in der Rechten des Eindringlings ließ sein Adrenalin in die Höhe schießen. In schnellem Sprung warf Frank seinen Arm von hinten um Frau Bruggers Hals. Mit voller Wucht zog er sie in den gegenüberliegenden Raum und riss sie im Fallen mit auf den Boden. Ein Schuss peitschte über sie hinweg. Mit heftigem Schwung knallte Frank noch liegend die Tür zu. Sie befanden sich im Badezimmer. Frank drehte blitzschnell den von innen steckenden Schlüssel. Das Schloss war jetzt verriegelt.

»In die Wanne! Schnell!«, schrie er der Frau zu und zeigte auf das Bad an der gegenüber liegenden Wand. Maria sprang hinein und legte sich flach hin. Frank sah sie in Sicherheit, sich selbst presste er blitzschnell so eng es ging an die Wand direkt neben der Tür. Auch er dürfte kaum mehr in einem Schussfeld stehen.

Die Klinke wurde heruntergedrückt. Der Eindringling rüttelte erfolglos an der Tür. Im nächsten Augenblick feuerte er los. Frank atmete tief durch. Er sah die Verformungen im Holz, aber die Kugeln drangen nicht hindurch. Das Material der Tür war dicker oder härter, als er gedacht hatte.

Dann herrschte Ruhe.

Frank atmete tief und schwer. Er lauschte. Nichts mehr. Es war ruhig. Keine Schritte. Kein Schuss mehr. Vorsichtig und gleichzeitig mit einem leichten Anflug von Erleichterung, doch immer noch ausreichend vollgepumpt mit Adrenalin, lauschte er weiter angestrengt. Für einige weitere Sekunden herrschte absolute Ruhe. Dann hörte er die Wohnungstür zuschlagen und das entfernte Poltern von Schritten auf der Holztreppe, das langsam leiser wurde, je weiter die Schritte sich nach unten bewegten.

Frank wartete noch weiter zehn Sekunden, dann sperrte er das Schloss vorsichtig und geräuschlos auf, deutete dabei aber der Frau an, in Deckung zu bleiben. Langsam zog er die Tür auf, jederzeit bereit, sie mit einer heftigen Bewegung wieder zuzuschlagen. Er hörte keine Geräusche, er sah keine Bewegungen oder Schatten. Mutig schob er seinen Kopf vor und linste um die Ecken. Niemand zu sehen. Weder links noch rechts. Der Flur war leer.

Geräuschlos schlich Frank von Tür zu Tür. Dann hatte er Gewissheit. Der Eindringling war nicht mehr in der Wohnung.

Mutig geworden eilte Frank ins Treppenhaus. Dann hinunter ins Erdgeschoss, riss die Haustüre auf und schaute auf der Straße in beide Richtungen. Er sah zwar Menschen in der Straße, aber keine der Personen konnte er der schwarzen Erscheinung in dem Arbeitszimmer zuordnen. Er eilte wieder nach oben.

»Der ist über alle Berge!«

»Macht nichts. Hauptsache, wir sind noch da!« Zittrig stand Frau Brugger im Flur. Frank nickte.

»Einen Mordsdusel hatten wir.« Er atmet noch immer schwer. »Wäre das nicht zufällig das Bad mit dem von innen steckenden Schlüssel gewesen wäre«… - Mein Gott!«

»Aber der Computer ist weg!« Sie zeigte auf den Schreibtisch, als Frank ihr ins Arbeitszimmer folgte. Die Verbindungskabel der Peripherie-Geräte baumelten lose ins Leere. Ein staubfreies Viereck deutete die Stelle an, an der bis vor wenigen Augenblicken noch der Rechner gestanden hatte.

»Der hätte uns glatt umgebracht!« Die Frau dachte nicht mehr an den Computer. »Mein Gott! Wenn Sie nicht gewesen wären …« Immer noch zitternd, mit ängstlich aufgerissenen Augen starrte sie den Mann an.

»Ist vorbei.« Frank nahm sie kurz in den Arm. »Ist vorbei«, wiederholte er, während sein eigener Adrenalinspiegel langsam auf einen normalen Pegelstand sank. Dann schaute er sich um.

»Fehlt noch etwas?«

»Das kann ich nicht sagen.« Maria Brugger zog die Schultern hoch. »Ich war nur drei- oder viermal hier.«

Details

- Seiten

- ISBN (ePUB)

- 9783739300085

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2015 (April)

- Schlagworte

- Schweiz Schatzkarte Nibelungen Schatzplan Passau Krimi Schatz Mystery tödlicher Wettlauf Historisch Abenteuer Reise